「日中になぜか強い眠気に襲われる」「週末は昼過ぎまで寝てしまう」「集中力が続かず、仕事や家事でミスが増えた」——。もし、このような悩みを抱えているなら、それは単なる「睡眠不足」ではなく、「睡眠負債」がたまっているサインかもしれません。

睡眠負債は、自分では気づかないうちに静かに蓄積し、心身にさまざまな悪影響を及ぼす危険な状態です。放置すれば、日中のパフォーマンス低下はもちろん、生活習慣病やうつ病などの深刻な病気のリスクを高めることも知られています。

この記事では、睡眠負債の正しい知識から、その危険なサイン、自分でできるセルフチェック、そして今日から始められる具体的な解消法まで、網羅的に解説します。現代社会を生きる私たちにとって、もはや他人事ではない睡眠負債の問題。この記事を読んで、健康で活力あふれる毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠負債とは

近年、テレビや雑誌などのメディアで頻繁に取り上げられるようになった「睡眠負債」という言葉。なんとなく「睡眠が足りていない状態」というイメージはあっても、その正確な意味や、一時的な「睡眠不足」との違いを詳しく説明できる人は少ないかもしれません。このセクションでは、睡眠負債の基本的な概念を深掘りし、私たちにとって理想的な睡眠時間とはどのくらいなのかを明らかにしていきます。

睡眠不足との違い

まず、睡眠負債と睡眠不足の最も大きな違いは、「時間の概念」にあります。

睡眠不足とは、比較的短期的な状態を指します。例えば、仕事の締め切りや試験勉強で一夜徹夜してしまった、旅行の前日で興奮してよく眠れなかった、といったケースがこれにあたります。このような一時的な睡眠不足は、その翌日や翌々日に十分な睡眠をとることで、比較的容易に回復できます。いわば、日払いの借金のようなもので、すぐに返済すれば大きな問題にはなりにくい状態です。

一方、睡眠負債は、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のようにコツコツと「負債」として蓄積していった慢性的な状態を指します。例えば、毎日1時間の睡眠不足が続いたとすると、1週間で7時間、1ヶ月で約30時間もの睡眠が足りない計算になります。この「返済すべき睡眠の借金」が、睡眠負債の正体です。

この概念は、スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の西野精治教授によって提唱され、広く知られるようになりました。睡眠負債の恐ろしい点は、本人が「眠い」という自覚症状を感じにくいケースが多いことです。慢性的な睡眠不足の状態に脳が慣れてしまい、パフォーマンスが低下しているにもかかわらず、それが当たり前の状態だと錯覚してしまうのです。しかし、水面下では着実に心身へのダメージが蓄積しており、ある日突然、深刻な健康問題として表面化する危険性をはらんでいます。

具体例を考えてみましょう。平日は毎日6時間睡眠で、週末に9時間「寝だめ」をするビジネスパーソンがいるとします。もしこの人の理想的な睡眠時間が7時間半だとすれば、平日の5日間で「1時間半×5日=7時間半」の睡眠負債がたまります。週末に平日より3時間多く寝たとしても、「1時間半×2日=3時間」しか返済できておらず、差し引き4時間半の負債が残ったまま次の週を迎えることになります。このように、週末の寝だめでは、平日に蓄積した負債を完全には返済しきれないことが多く、結果として負債は雪だるま式に増え続けていくのです。

よくある質問として、「自分に睡眠負債がたまっているか、どうすればわかりますか?」というものがあります。一つの簡単な目安は、「休日に平日より2時間以上長く眠ってしまう」かどうかです。もし当てはまるなら、平日の睡眠が足りておらず、身体が必死に負債を返済しようとしているサインかもしれません。

理想的な睡眠時間

では、睡眠負債をためないためには、一体どのくらいの睡眠時間を確保すれば良いのでしょうか。

結論から言うと、すべての人に共通する「唯一無二の理想的な睡眠時間」というものは存在しません。必要な睡眠時間には個人差があり、年齢、遺伝、体質、日中の活動量など、さまざまな要因によって変動します。

しかし、多くの研究から、推奨される睡眠時間のおおよその目安は示されています。例えば、アメリカの国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、年齢別の推奨睡眠時間を公表しています。

| 年齢層 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 新生児 (0-3ヶ月) | 14-17時間 |

| 乳児 (4-11ヶ月) | 12-15時間 |

| 幼児 (1-2歳) | 11-14時間 |

| 未就学児 (3-5歳) | 10-13時間 |

| 学齢期の子供 (6-13歳) | 9-11時間 |

| 10代 (14-17歳) | 8-10時間 |

| 若年成人 (18-25歳) | 7-9時間 |

| 成人 (26-64歳) | 7-9時間 |

| 高齢者 (65歳以上) | 7-8時間 |

(参照:National Sleep Foundation’s Sleep Time Duration Recommendations: Methodology and Results Summary)

この表からもわかるように、多くの成人にとっては7時間から9時間の睡眠が一つの目安となります。日本の厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、成人の推奨睡眠時間は6時間以上とされており、個人の睡眠時間については日中の眠気で困らない程度が推奨されています。(参照:厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023)

世の中には、6時間未満の睡眠でも健康を維持できる「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々も存在します。これらは遺伝的要因が強いとされ、ナポレオンやエジソンがショートスリーパーだったという逸話は有名です。しかし、遺伝的にショートスリーパーである人は非常に稀であり、多くの人が「自分はショートスリーパーだ」と思い込んでいる「睡眠不足の人」である可能性が高いと専門家は指摘しています。安易に「自分は短時間睡眠で大丈夫」と判断するのは危険です。

最終的に、あなたにとっての理想的な睡眠時間とは、「日中に眠気を感じることなく、心身ともに最高のパフォーマンスを発揮できる時間」です。これを確かめるには、休暇などを利用して、目覚ましをかけずに自然に目が覚めるまで眠る生活を数日間続けてみるのが一つの方法です。その生活の中で、日中スッキリと過ごせる睡眠時間が、あなたにとっての最適な睡眠時間に近いと考えられます。

また、重要なのは「時間」だけではありません。いくら長く寝ても、眠りが浅ければ意味がありません。睡眠の「量(時間)」と「質」の両方を確保することが、睡眠負債をためないための鍵となります。

睡眠負債がたまる主な原因

現代社会は、私たちの貴重な睡眠時間を奪い、睡眠負債を蓄積させる要因に満ちています。なぜ私たちは、眠るべき時間に眠れず、知らず知らずのうちに借金を重ねてしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、精神的な問題から生活習慣、環境に至るまで、複雑に絡み合っています。ここでは、睡眠負債がたまる主な4つの原因を詳しく解説します。

精神的なストレス

睡眠負債の最大の原因の一つが、精神的なストレスです。仕事のプレッシャー、複雑な人間関係、将来への不安、家庭内の問題など、現代人が抱えるストレスは多岐にわたります。これらのストレスは、私たちの心だけでなく、身体のシステムにも直接的な影響を及ぼし、質の良い睡眠を妨げます。

そのメカニズムの中心にあるのが「自律神経」です。自律神経は、私たちの意思とは関係なく、心臓の鼓動や呼吸、体温、消化などをコントロールしている神経系で、「交感神経」と「副交感神経」の2つから成り立っています。

- 交感神経: 日中の活動時や、緊張・興奮したときに優位になる神経。「アクセル」の役割。

- 副交感神経: 夜間やリラックスしているときに優位になる神経。「ブレーキ」の役割。

健康な状態では、夜になると自然に副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わることで、スムーズな入眠につながります。しかし、強いストレスにさらされると、夜になっても交感神経が活発なままの状態が続いてしまいます。これは、身体が常に戦闘態勢や緊張状態にあることを意味し、脳が覚醒し、心拍数や血圧が下がらず、筋肉もこわばったままになります。「ベッドに入っても仕事のことが頭から離れない」「不安で目が冴えてしまう」といった状態は、まさに交感神経が高ぶっている証拠です。

さらに、ストレスを感じると、私たちの身体は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。コルチゾールは「ストレスホルモン」とも呼ばれ、血糖値や血圧を上昇させて、身体をストレスに対応できる状態にする重要な役割を担っています。通常、コルチゾールの分泌は早朝にピークを迎え、夜にかけて減少していきます。しかし、慢性的なストレスにさらされていると、夜間でもコルチゾールの分泌量が高いまま維持されてしまい、これが強力な覚醒作用となって寝つきを悪くしたり、夜中に目が覚める「中途覚醒」を引き起こしたりするのです。

このように、精神的なストレスは自律神経のバランスを乱し、ホルモン分泌を異常にさせることで、睡眠の質と量を著しく低下させ、睡眠負債の蓄積に直結します。

生活習慣の乱れ

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に機能することで、私たちは日中に活動的になり、夜になると自然に眠気を感じます。しかし、不規則な生活習慣は、この精密な体内時計を簡単に狂わせてしまいます。

| 睡眠の質を低下させる生活習慣 | 体内時計への影響 |

|---|---|

| 起床・就寝時間がバラバラ | 体内時計のリズムが定まらず、眠るべき時間に眠気が来なくなる。 |

| 朝食を抜く | 朝の光と共に、食事も体内時計をリセットする重要なスイッチ。抜くことでリセットが不完全に。 |

| 就寝前の食事 | 消化活動のために内臓が働き続け、深部体温が下がらず、眠りが浅くなる。 |

| 日中の運動不足 | 適度な疲労感が得られず、また深部体温のメリハリもつかないため、寝つきが悪くなる。 |

| カフェインの過剰摂取 | カフェインの覚醒作用は数時間持続するため、午後のコーヒーが夜の睡眠を妨げる。 |

| 就寝前の飲酒 | 寝つきは良くなるように感じるが、アルコールが分解されると覚醒作用が生じ、中途覚醒や浅い眠りの原因になる。 |

特に問題なのが、起床時間や就寝時間が日によってバラバラなことです。例えば、平日は朝6時に起き、週末は昼まで寝ているという生活は、毎週時差ボケを繰り返しているようなもので、体内時計は常に混乱状態に陥ります。これを「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼び、睡眠負債を深刻化させる大きな要因です。

また、食事のタイミングも重要です。朝食は、朝の光を浴びることと並んで、体内時計をリセットするための重要なスイッチです。朝食を抜くと、このリセットがうまく行われません。逆に、夜遅い時間の食事は、消化のために胃腸が活発に働くため、身体が休息モードに入れず、睡眠の質を著しく低下させます。

運動不足も睡眠には大敵です。日中に適度な運動をすると、心地よい疲労感が得られるだけでなく、一時的に上がった深部体温が夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。運動習慣がないと、この体温のメリハリがつきにくく、寝つきが悪くなりがちです。

これらの乱れた生活習慣が常態化することで、体内時計は正常なリズムを刻めなくなり、結果として「眠れない」「起きられない」という悪循環に陥り、睡眠負債がどんどん膨らんでいきます。

スマートフォンやPCのブルーライト

現代人の睡眠を奪う最大の犯人とも言えるのが、スマートフォンやPC、タブレットなどのデジタルデバイスが発する「ブルーライト」です。私たちは、仕事中だけでなく、通勤中や休憩中、そして本来リラックスすべきはずの就寝前の時間まで、これらの画面を見つめ続けています。

ブルーライトは、可視光線の中でも特に波長が短く、強いエネルギーを持つ光です。この光がなぜ睡眠に悪影響を及ぼすのかというと、ブルーライトが「メラトニン」というホルモンの分泌を強力に抑制してしまうからです。

メラトニンは、しばしば「睡眠ホルモン」や「ドラキュラホルモン(光を浴びると分泌が減るため)」と呼ばれます。脳の松果体という部分から分泌され、私たちの身体に「夜が来たから眠る準備をしなさい」という指令を出し、自然な眠りを誘う重要な役割を担っています。メラトニンは、朝日を浴びてから約14〜16時間後に分泌が始まり、夜の暗闇の中でその分泌量がピークに達します。

しかし、夜間にスマートフォンなどの強い光、特にブルーライトを浴びてしまうと、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、メラトニンの分泌が抑制されたり、分泌のタイミングが後ろにずれたりしてしまうのです。これにより、寝つきが悪くなる(入眠困難)、眠りが浅くなる、朝すっきりと起きられない、といった問題が生じます。

ある研究では、就寝前に数時間タブレット端末を使用したグループは、紙の本を読んだグループに比べて、メラトニンの分泌が50%以上も抑制され、分泌のピークが約3時間も遅れたという報告もあります。これは、寝る前にスマホをいじることが、いかに睡眠のリズムを破壊するかを如実に示しています。

さらに、SNSのチェックや動画鑑賞、ゲームなどは、ブルーライトの影響に加えて、脳を興奮・覚醒させる効果もあります。これにより、リラックスすべき時間に交感神経が活発になり、ますます眠りから遠ざかってしまうという悪循環に陥ります。「ベッドに入ってからついスマホを…」という習慣は、自ら睡眠負債を増やす行為に他なりません。

加齢による変化

睡眠の悩みは、若い世代や働き盛りの世代だけのものではありません。年齢を重ねること自体も、睡眠負債がたまりやすくなる一因となります。加齢に伴う生理的な変化によって、睡眠のパターンが変わり、質が低下しやすくなるのです。

若い頃は「どこでもぐっすり眠れた」という人でも、年を重ねるにつれて、「寝つきが悪くなった」「夜中に何度も目が覚める」「朝早くに目が覚めて、その後眠れない」といった悩みを抱えることが増えてきます。これにはいくつかの理由があります。

第一に、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量が、加齢とともに減少していくことが挙げられます。メラトニンの分泌は20代頃をピークに徐々に減少し、高齢者では若年層の半分以下になることもあります。これにより、体内時計のリズムが弱まり、眠りが浅くなったり、睡眠時間が短くなったりする傾向が見られます。

第二に、深部体温のメリハリがつきにくくなることも影響します。快眠のためには、日中に比べて夜間の深部体温がしっかりと下がることが重要ですが、高齢になると日中の活動量が減るため、体温の上昇幅が小さくなります。その結果、夜になっても体温が十分に下がらず、寝つきが悪くなったり、深い睡眠が得られにくくなったりします。

第三に、睡眠構造そのものが変化します。睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」があり、これらが一晩に約90分のサイクルで繰り返されます。ノンレム睡眠はさらにその深さによってステージ1から3(かつては4段階)に分けられ、最も深い眠りがステージ3の「徐波睡眠」です。この徐波睡眠中に、脳の休息や成長ホルモンの分泌が活発に行われます。しかし、加齢とともにこの徐波睡眠が大幅に減少し、浅い眠りの割合が増えるため、「長く寝たはずなのに疲れが取れない」という感覚につながりやすくなります。

このほかにも、高血圧や心臓病、糖尿病といった持病や、それに伴う薬の副作用、夜間頻尿、関節の痛みやかゆみといった身体的な不快感が、中途覚醒の原因となることも少なくありません。これらの加齢に伴う変化は、ある程度は自然なことですが、放置すれば睡眠負債が深刻化し、心身の健康を損なうことにつながるため、適切な対策が求められます。

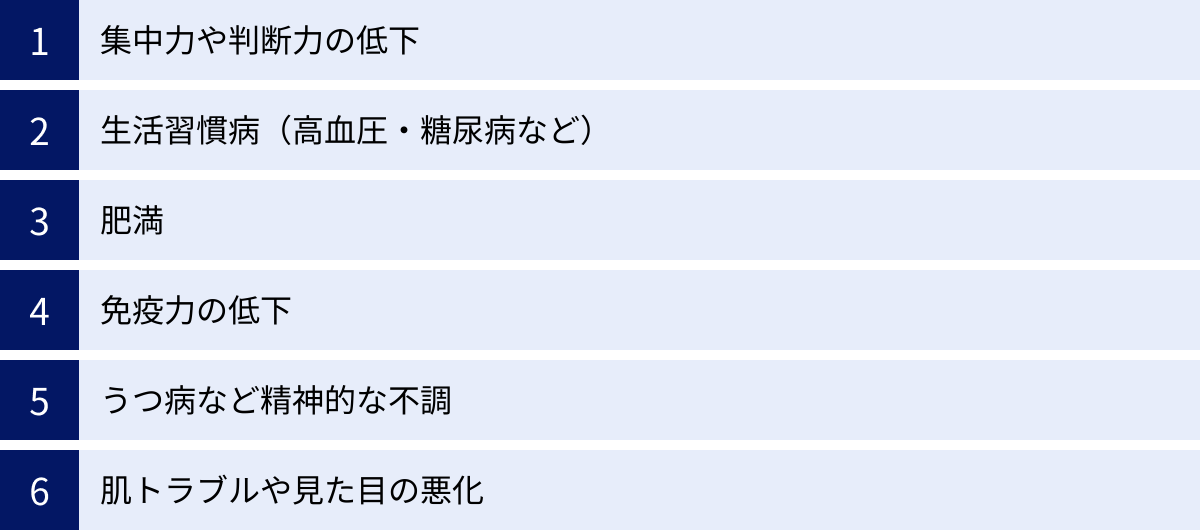

放置は危険!睡眠負負債がもたらす6つのリスク

「少しぐらい眠くても気合で乗り切れる」「週末に寝だめすれば大丈夫」——。睡眠負債を軽視していると、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。蓄積された睡眠の借金は、日中のパフォーマンスを低下させるだけでなく、心身を蝕み、さまざまな病気のリスクを高める時限爆弾のようなものです。ここでは、睡眠負債を放置することがいかに危険であるか、科学的根拠に基づいた6つの深刻なリスクを具体的に解説します。

① 集中力や判断力の低下

睡眠負債がもたらす最も身近でわかりやすい影響が、脳の認知機能、特に集中力や判断力、注意力の著しい低下です。

私たちの脳の中で、論理的思考や意思決定、計画、感情のコントロールなどを司っているのが「前頭前野(ぜんとうぜんや)」と呼ばれる部分です。睡眠が不足すると、この前頭前野の働きが真っ先に低下します。その結果、以下のような問題が生じます。

- 単純なミスが増える: 書類の入力ミスや計算間違い、忘れ物など、普段ならしないようなケアレスミスが頻発します。

- 集中力が続かない: 会議の内容が頭に入ってこない、本を読んでも同じ場所を何度も読み返してしまうなど、一つの物事に注意を向け続けることが困難になります。

- 判断が鈍くなる: 複雑な状況で適切な判断を下せなくなったり、リスクの高い選択をしてしまったりします。車の運転中であれば、危険の察知が遅れ、重大な事故につながる恐れがあります。

アメリカで行われた研究では、6時間睡眠を2週間続けると、脳のパフォーマンスは「2日間徹夜した」状態とほぼ同レベルまで低下することがわかっています。さらに深刻なのは、被験者本人はパフォーマンスが落ちていることにほとんど気づいていなかったという点です。これが睡眠負債の最も恐ろしい側面であり、「自分は大丈夫」という根拠のない自信が、仕事上の大きな損失や、命に関わる事故を引き起こす原因となりうるのです。

産業界においても、睡眠不足によるヒューマンエラーは大きな問題となっています。チェルノブイリ原発事故やスペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故なども、関係者の深刻な睡眠不足が判断ミスを誘発し、大惨事の一因になったと指摘されています。たかが睡眠不足と侮ることは、決してできません。

② 生活習慣病(高血圧・糖尿病など)

睡眠負債は、見えないところで着実に私たちの身体を蝕み、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の発症リスクを大幅に高めます。

まず、高血圧との関係です。睡眠中は、心身をリラックスさせる副交感神経が優位になり、血圧や心拍数は日中よりも低下するのが正常な状態です。しかし、睡眠負債がたまると、常に交感神経が緊張した状態が続き、夜間も血圧が十分に下がりません。このような状態が慢性化すると、血管に常に高い圧力がかかり続け、動脈硬化を促進し、やがては慢性的な高血圧症へと移行していきます。高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行し、脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる病気の引き金となります。

次に、糖尿病との関係です。睡眠不足は、血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」の働きを悪くすることが多くの研究で明らかになっています。これを「インスリン抵抗性」と呼びます。インスリンの効きが悪くなると、すい臓は血糖値を下げようとして、より多くのインスリンを分泌しなければならず、疲弊していきます。この状態が続くと、やがてインスリンの分泌が追いつかなくなり、血糖値が高いままの状態が続く「2型糖尿病」を発症するリスクが高まるのです。ある研究では、健康な若者を対象に、睡眠時間を1日4時間に制限したところ、わずか数日でインスリンの効きが30%〜40%も低下し、高齢の糖尿病予備軍に近い状態になったと報告されています。十分な睡眠は、血糖コントロールの観点からも不可欠なのです。

③ 肥満

「寝不足だと太りやすくなる」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、これは科学的根拠のある事実です。睡眠負債は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを崩し、肥満のリスクを高めます。

私たちの食欲は、主に2つのホルモンによって調節されています。

- グレリン: 胃から分泌され、脳に「お腹が空いた」という信号を送り、食欲を増進させるホルモン。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌され、脳に「満腹だ」という信号を送り、食欲を抑制するホルモン。

睡眠時間が不足すると、このホルモンバランスに異常が生じます。具体的には、食欲を増進させるグレリンの分泌が増加し、食欲を抑制するレプチンの分泌が減少してしまうのです。その結果、満腹感を得にくく、必要以上に食べてしまう傾向が強まります。

さらに、睡眠不足の状態では、脳がエネルギー不足を補おうとして、高カロリーで高脂肪、高糖質なジャンクフードなどを無性に欲するようになります。これは、脳の報酬系と呼ばれる部分が活発になり、衝動的な行動を抑制する前頭前野の機能が低下するために起こります。夜中についポテトチップスやラーメンに手が伸びてしまうのは、意志の弱さだけでなく、ホルモンと脳の働きが原因である可能性が高いのです。

加えて、睡眠不足は日中の活動量を低下させ、基礎代謝も落とすため、消費エネルギーが減少します。「摂取カロリーは増えるのに、消費カロリーは減る」というダブルパンチで、脂肪が蓄積されやすい身体になってしまうのです。ダイエットを成功させたいなら、まず睡眠時間を見直すことが非常に重要だと言えます。

④ 免疫力の低下

私たちの身体には、ウイルスや細菌などの外敵から身を守る「免疫システム」が備わっています。この免疫システムが正常に機能するためには、十分な睡眠が不可欠です。睡眠負債が蓄積すると、免疫力が著しく低下し、さまざまな感染症にかかりやすくなります。

睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間には、サイトカインと呼ばれる免疫系の情報伝達物質が活発に産生されます。サイトカインは、免疫細胞(T細胞やNK細胞など)の働きを活性化させ、体内に侵入した病原体を攻撃・排除する上で中心的な役割を果たします。

しかし、睡眠時間が不足すると、このサイトカインの産生が減少し、免疫細胞の活動も鈍くなってしまいます。その結果、風邪やインフルエンザなどのウイルスに感染しやすくなったり、一度かかるとなかなか治らなかったりするのです。

ある研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて、風邪をひくリスクが約3倍も高まるという結果が報告されています。また、睡眠不足はワクチンの効果にも影響を及ぼすことが知られています。B型肝炎のワクチンを接種した人を対象にした研究では、睡眠時間が短い人ほど、十分な抗体が作られにくいことがわかりました。

質の良い睡眠は、いわば「天然のワクチン」のようなものです。日々の健康を維持し、病気に負けない強い身体を作るために、睡眠をおろそかにしてはいけません。

⑤ うつ病など精神的な不調

睡眠とメンタルヘルスは、切っても切れない密接な関係にあります。慢性的な睡眠負債は、うつ病や不安障害といった精神的な不調を引き起こす、あるいは悪化させる大きなリスク因子です。

睡眠には、日中に酷使した脳を休息させ、記憶を整理するだけでなく、感情を整理・安定させるという重要な役割もあります。特に、夢を見る「レム睡眠」中には、日中のネガティブな感情記憶が整理され、和らげられると考えられています。

しかし、睡眠負債によって睡眠時間や質が低下すると、この感情の整理機能がうまく働かなくなります。その結果、不安やイライラが増幅され、ストレスへの耐性も弱くなります。脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった、気分を安定させる神経伝達物質のバランスも崩れやすくなり、気分の落ち込みや意欲の低下といった、うつ病の症状が現れやすくなるのです。

実際、不眠症の人はそうでない人に比べて、将来うつ病を発症するリスクが数倍高いことが多くの研究で示されています。逆に、うつ病の患者さんの9割近くが、不眠や過眠といった何らかの睡眠障害を抱えていることもわかっています。これは、「睡眠負債がうつ病を招き、うつ病がさらに睡眠を悪化させる」という負のスパイラルが存在することを示唆しています。

「最近、理由もなくイライラする」「何事にもやる気が出ない」「気分が沈みがち」といった心の不調を感じる場合、その背景に睡眠負債が隠れている可能性を考える必要があります。

⑥ 肌トラブルや見た目の悪化

睡眠負債は、私たちの内面だけでなく、外面、つまり「見た目」にも悪影響を及ぼします。「睡眠は最高の美容液」という言葉がありますが、これは科学的にも真実です。睡眠不足は、肌の健康を損ない、実年齢よりも老けた印象を与えてしまいます。

その鍵を握るのが、深い睡眠中に脳下垂体から分泌される「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、子供の成長を促すだけでなく、成人にとっても、細胞の修復や新陳代謝(ターンオーバー)を促進する上で欠かせないホルモンです。

肌においては、この成長ホルモンが日中に紫外線などで受けたダメージを修復し、古い角質を新しい細胞へと生まれ変わらせる働きを担っています。しかし、睡眠負債がたまると、成長ホルモンの分泌が著しく減少し、このターンオーバーのサイクルが乱れてしまいます。その結果、

- 肌荒れ・ニキビ: 古い角質が溜まり、毛穴が詰まりやすくなる。

- シミ・くすみ: メラニンの排出が滞り、肌の透明感が失われる。

- シワ・たるみ: コラーゲンやエラスチンの生成が妨げられ、肌のハリが失われる。

- 目の下のクマ: 血行不良により、青黒いクマ(青クマ)や茶色いクマ(茶クマ)が目立つようになる。

といった、さまざまな肌トラブルを引き起こします。

また、睡眠不足はストレスホルモンであるコルチゾールを増加させますが、このコルチゾールは肌の弾力を保つコラーゲンを破壊する作用も持っています。つまり、睡眠不足は「肌の修復を妨げ、同時に破壊を進める」という二重のダメージを与えているのです。

ある研究で、同じ人物に十分な睡眠をとった日と、睡眠不足の日の顔写真を撮って比較したところ、睡眠不足の日の写真は、まぶたが垂れ下がり、目が赤く腫れ、目の下のクマが濃く、口角が下がり、より悲しそうで不健康に見える、と多くの人が評価しました。若々しく健康的な見た目を保つためにも、睡眠負債の解消は必須と言えるでしょう。

あなたも当てはまる?睡眠負債のセルフチェックリスト

ここまで睡眠負債の概念やリスクについて解説してきましたが、「自分は大丈夫だろうか?」と不安に感じている方もいるかもしれません。睡眠負債は自覚しにくいのが特徴ですが、日常生活の中に隠れたサインを見つけることで、その危険度を測ることができます。

ここでは、スタンフォード大学の研究などでも指摘されている項目を参考に、誰でも簡単にできる睡眠負債のセルフチェックリストを用意しました。ご自身の生活習慣や日中の状態を振り返りながら、いくつ当てはまるか正直にチェックしてみてください。

【睡眠負債セルフチェックリスト】

| No. | チェック項目 | 解説 |

|---|---|---|

| 1 | 休日に、平日より2時間以上長く寝ないとスッキリしない。 | 週末の「寝だめ」は、平日に負債が蓄積している典型的なサインです。身体が必死に不足分を補おうとしています。 |

| 2 | 目覚まし時計がないと、決まった時間に起きられない。 | 身体が必要な睡眠をとり終えれば、本来は自然に目が覚めるはずです。目覚ましに頼りきっているのは、睡眠が足りていない証拠です。 |

| 3 | ベッドに入ってから、5分以内に寝落ちしてしまう。 | 「寝つきが良い」とポジティブに捉えがちですが、これは「気絶するように眠っている」状態で、極度の睡眠不足のサインである可能性が高いです。健康な人の入眠時間は10〜20分程度とされています。 |

| 4 | 日中、特に昼食後に強い眠気に襲われることがある。 | 食後の自然な眠気とは別に、会議中や運転中などに抗いがたい眠気を感じるのは、睡眠の質や量が不足しているサインです。 |

| 5 | ソファや電車の座席でうたた寝をしてしまうことがよくある。 | 少しリラックスしただけですぐに眠ってしまうのは、慢性的な眠気を抱えている証拠です。 |

| 6 | 朝起きても「ぐっすり眠れた」という満足感がなく、疲れが残っている。 | 睡眠時間が足りていても、質が低ければ疲労は回復しません。浅い眠りや中途覚醒が多い可能性があります。 |

| 7 | 集中力が続かず、仕事や家事でケアレスミスが増えたと感じる。 | 睡眠不足は、脳の前頭前野の機能を低下させ、注意力や遂行能力を著しく損ないます。 |

| 8 | 以前よりもイライラしやすくなった、または気分が落ち込みやすい。 | 睡眠不足は感情のコントロールを難しくします。ネガティブな感情にとらわれやすくなっている場合、睡眠が影響しているかもしれません。 |

| 9 | 甘いものや脂っこいもの、炭水化物を無性に食べたくなる。 | 睡眠不足で食欲をコントロールするホルモンバランスが乱れ、高カロリーな食品を欲するようになります。 |

| 10 | 風邪をひきやすくなった、または治りにくくなったと感じる。 | 睡眠不足による免疫力の低下が考えられます。 |

【結果の判定】

- 0〜2個当てはまった方: 現在のところ、睡眠負債の心配は少ないでしょう。しかし油断は禁物です。今後も良い睡眠習慣を維持するように心がけてください。

- 3〜5個当てはまった方: 睡眠負債がたまり始めている「予備軍」の可能性があります。このままだと、心身の不調につながる恐れがあります。次のセクションで紹介する解消法を実践し、生活習慣を見直すことを強くおすすめします。

- 6個以上当てはまった方: 深刻な睡眠負債を抱えている可能性が非常に高いです。すでに日中のパフォーマンスや健康に何らかの悪影響が出ているはずです。放置するのは非常に危険です。すぐに行動を起こし、睡眠の「量」と「質」を改善するための対策を始めましょう。

このチェックリストは、あくまで自己診断の一つの目安です。しかし、多くの項目に心当たりがある場合は、自分の身体が発している危険信号(SOS)だと真摯に受け止めることが重要です。睡眠負債は、日々のパフォーマンスだけでなく、長期的な健康寿命にも関わる重大な問題です。「自分は大丈夫」という思い込みを捨て、客観的に自身の状態を把握することから、改善への道は始まります。もし一つでも多くのチェックを外せるように、次の「解消法」をぜひ参考にしてください。

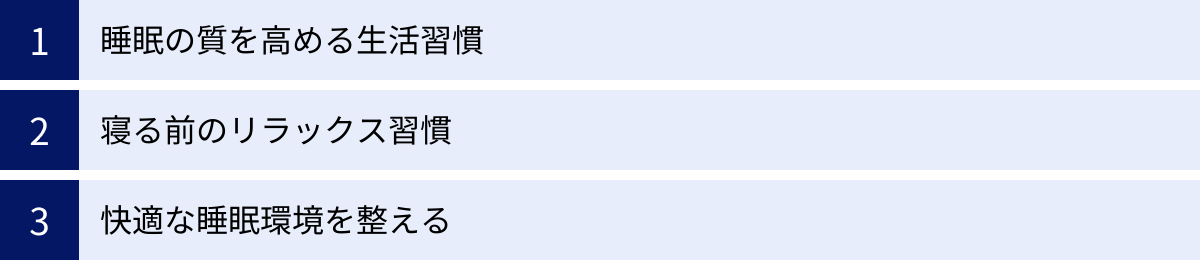

今日からできる!睡眠負債の解消法

睡眠負債の存在に気づいたら、次に行うべきは具体的な行動です。幸いなことに、睡眠負債は日々の少しの心がけと習慣の改善によって、着実に返済していくことが可能です。重要なのは、一度にすべてをやろうとせず、自分にできそうなことから一つずつ試していくことです。ここでは、睡眠負債を解消するためのアプローチを「生活習慣」「リラックス習慣」「睡眠環境」の3つの柱に分けて、具体的かつ実践的な方法を詳しく解説します。

睡眠の質を高める生活習慣

質の良い睡眠は、夜だけ作られるものではありません。日中の過ごし方が、夜の眠りの質を大きく左右します。体内時計を整え、自然な眠りを導くための生活習慣を身につけましょう。

起床時間を一定にして朝日を浴びる

睡眠負債解消の第一歩として、最も重要かつ効果的なのが「毎朝、同じ時間に起きる」ことです。多くの人は就寝時間を気にしますが、実は体内時計をリセットするためには起床時間の方がはるかに重要です。休日であっても、平日との差を1〜2時間以内にとどめるのが理想です。

なぜなら、私たちの体内時計は約24時間より少し長い周期で動いているため、毎日リセットしないと少しずつ後ろにずれていってしまうからです。このリセットの役割を果たす最強のスイッチが「太陽の光」です。

朝起きたら、まずカーテンを開けて、15〜30分ほど自然の光を浴びましょう。曇りや雨の日でも、室内灯の何倍もの光量があります。網膜から入った光の刺激が脳に伝わると、体内時計がリセットされると同時に、精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になるため、朝にしっかりセロトニンを分泌させておくことが、夜の快眠に直結するのです。

「就寝時間は眠くなってからで良い。しかし、起床時間だけは死守する」。このルールを徹底するだけで、睡眠リズムは劇的に改善されます。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を高めるための強力なツールです。運動には、主に2つの快眠効果があります。

一つは、心地よい疲労感です。身体を動かすことで適度な疲れが生まれ、夜に自然な眠気を誘います。もう一つは、深部体温のコントロールです。人の身体は、活動時に高くなる「深部体温(身体の内部の温度)」が、夜にかけて低下する過程で眠気を感じるようにできています。日中に運動をすると、この深部体温が効果的に上昇し、夜にかけての下降幅が大きくなるため、よりスムーズで深い眠りに入りやすくなるのです。

運動の種類としては、ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングといったリズミカルな有酸素運動がおすすめです。時間帯としては、就寝の3時間ほど前の夕方から夜の早い時間帯に行うと、ちょうど眠りたい時間帯に深部体温が下がり始めるため最も効果的です。逆に、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、寝つきを妨げるので避けましょう。

まずは「一駅手前で降りて歩く」「エレベーターではなく階段を使う」といった小さなことからでも構いません。毎日20〜30分程度の運動を習慣にすることを目指しましょう。

栄養バランスの良い食事を心がける

「何を食べるか」も睡眠の質に大きく影響します。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の生成に必要な栄養素を意識して摂取することが重要です。

メラトニンは、「セロトニン」という神経伝達物質から作られ、そのセロトニンは必須アミノ酸の一種である「トリプトファン」から作られます。つまり、「トリプトファン→セロトニン→メラトニン」という流れがあるのです。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。

トリプトファンを多く含む食品には、牛乳・チーズなどの乳製品、豆腐・納豆などの大豆製品、バナナ、ナッツ類、赤身魚、鶏肉などがあります。これらの食品を朝食や昼食に摂ることで、日中のセロトニン生成を助け、夜のメラトニン分泌に備えることができます。

また、トリプトファンからセロトニンを合成する際には、ビタミンB6が必要です。ビタミンB6は、カツオやマグロなどの魚類、レバー、バナナなどに多く含まれています。さらに、神経の興奮を鎮める働きのあるカルシウム(乳製品、小魚)やマグネシウム(ナッツ、海藻類)も、リラックスした状態を作るのに役立ちます。

特定の食品に偏るのではなく、これらの栄養素を含む様々な食材をバランス良く摂ることが、快眠につながる食生活の基本です。

寝る前のリラックス習慣

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるための「入眠儀式」を取り入れましょう。心と身体を鎮め、眠る準備を整える時間です。

就寝90分前までに入浴する

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣は、睡眠の質を向上させる非常に効果的な方法です。ここでも鍵となるのは「深部体温」です。

就寝の90〜120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのが「快眠入浴のゴールデンルール」です。入浴によって一時的に上昇した深部体温は、お風呂から上がると放熱によって急降下します。この体温が大きく下がるタイミングで、人は強い眠気を感じるのです。就寝90分前に入浴を済ませておけば、ちょうどベッドに入る頃に理想的な眠気が訪れます。

熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい逆効果なので注意が必要です。リラックス効果のあるアロマオイル(ラベンダーやカモミールなど)を数滴垂らすのもおすすめです。

就寝前のカフェイン・アルコール・喫煙を控える

良質な睡眠のためには、就寝前に避けるべき3つの嗜好品があります。

- カフェイン: コーヒーや緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分〜1時間でピークに達し、4〜6時間程度持続すると言われています。夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする原因となるため、控えましょう。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する効果がありますが、その効果は一時的です。アルコールが体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されるため、夜中に目が覚めやすくなり(中途覚醒)、結果として睡眠全体の質は著しく低下します。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。ニコチンが切れると離脱症状で目が覚めやすくなるため、睡眠が断片的になりがちです。

快眠のためには、就寝の3〜4時間前からはこれらの摂取を避けるのが賢明です。

スマートフォンやPCの使用を控える

「睡眠負債がたまる原因」でも述べた通り、スマホやPCが発するブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

最低でも就寝1時間前、できれば2時間前にはすべてのデジタルデバイスの使用をやめることをルールにしましょう。寝室にスマホを持ち込まない「デジタル・デトックス」を実践するのが最も効果的です。

もしどうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限に落とし、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を積極的に活用しましょう。しかし、これらの機能もブルーライトを完全に遮断するわけではないため、過信は禁物です。スマホの代わりに、紙の本を読んだり、ヒーリング音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりと、脳を興奮させないアナログな活動に切り替えることをおすすめします。

快適な睡眠環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。五感を刺激しない、静かで快適な空間を作り出すことが、朝までぐっすり眠るための重要な要素です。

自分に合った寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を決定づける最も重要なアイテムです。高価なものが必ずしも良いとは限りません。自分の体格や寝姿勢に合ったものを選ぶことが何よりも大切です。

- マットレス・敷布団: 硬すぎると身体の凸部分(肩や腰)に圧力が集中して血行が悪くなり、柔らかすぎると腰が沈み込んで不自然な寝姿勢になり、腰痛の原因となります。理想は、仰向けに寝たときに、背骨のS字カーブが自然な形で保たれる硬さです。実際に店舗で試してみて、寝返りがスムーズに打てるかも確認しましょう。

- 枕: 枕の役割は、首の骨(頸椎)を支え、寝姿勢を安定させることです。高すぎると首や肩が凝り、低すぎると頭に血が上りやすくなります。仰向けでは頸椎のカーブを自然に支え、横向きでは背骨がまっすぐになる高さが理想です。素材(羽毛、そばがら、低反発ウレタンなど)の好みも人それぞれなので、自分にとって心地よいものを選びましょう。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・放湿性に優れたものを選びましょう。軽すぎず重すぎず、適度な重さがあると安心感が得られるという研究もあります。

寝室の温度や湿度を調整する

寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、快適な睡眠は得られません。エアコンや加湿器・除湿機を上手に活用して、一年を通して快適な温湿度を保ちましょう。

一般的に、快適な睡眠のための理想的な寝室環境は、温度が夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は通年で50〜60%とされています。エアコンのタイマー機能を活用し、就寝1〜2時間後に切れるように設定したり、風が直接身体に当たらないように風向きを調整したりする工夫も有効です。

寝室は静かで暗い状態にする

光と音は、睡眠を妨げる大きな要因です。睡眠ホルモン「メラトニン」はわずかな光でも分泌が抑制されてしまうため、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。

- 光対策: 遮光性の高いカーテンを利用して、外からの光をシャットアウトしましょう。豆電球や常夜灯も、つけっぱなしにせず消すことをおすすめします。電子機器の待機ランプなども、意外と気になるものです。気になる場合は、テープなどで覆いましょう。アイマスクの活用も非常に効果的です。

- 音対策: 家族の生活音や外の車の音などが気になる場合は、耳栓を使ってみるのも一つの手です。また、完全な無音だと逆に落ち着かないという人は、川のせせらぎや雨音といった「ホワイトノイズ」を小さな音で流すと、突発的な物音をかき消してリラックスしやすくなる効果が期待できます。

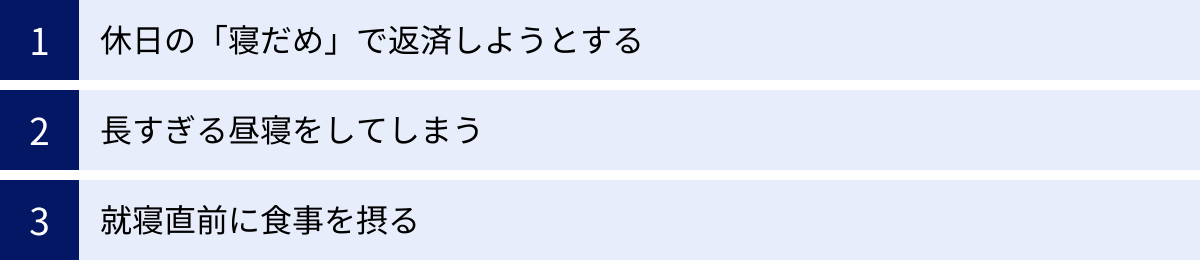

やってはいけない!睡眠負債に関するNG行動

睡眠負債を解消しようと、良かれと思って取った行動が、実は逆効果になっているケースは少なくありません。ここでは、多くの人がやりがちな「睡眠負債に関するNG行動」を3つ取り上げ、なぜそれが問題なのか、そしてどうすれば良いのかを解説します。正しい知識を身につけ、非効率な努力や悪循環から抜け出しましょう。

休日の「寝だめ」で返済しようとする

平日の睡眠不足を補うために、週末に「寝だめ」をするのは、多くの人が経験のある行動でしょう。「週末にたっぷり寝たから、これで借金はチャラだ」と思いたいところですが、残念ながら睡眠負債は寝だめで簡単に返済できるほど単純なものではありません。むしろ、寝だめは新たな問題を引き起こす可能性があります。

その最大の問題が「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」です。例えば、平日は朝7時に起き、休日は昼12時に起きるという生活を送っているとします。これは、金曜の夜に西へ5時間飛んで時差のある地域へ行き、日曜の夜にまた東へ5時間飛んで戻ってくるのと、身体にとっては同じような状態です。

この急激な生活リズムの変化は、体内時計を大きく狂わせます。その結果、日曜の夜になってもなかなか眠れず、月曜の朝は極度の眠気とだるさの中で一週間をスタートすることになります。これが「ブルーマンデー」の大きな原因の一つです。

確かに、一時的な睡眠不足であれば、週末に少し長く眠ることで疲労はある程度回復します。しかし、慢性的な睡眠負債を根本的に解決するには至りません。ある研究では、睡眠不足による認知機能の低下は、数日間の寝だめでは完全には回復しなかったことが報告されています。

では、どうすれば良いのでしょうか。理想は、平日の睡眠時間を毎日30分でも良いので延ばし、負債そのものを減らす努力をすることです。週末の朝寝坊も、平日プラス2時間以内にとどめておくのが、体内時計の乱れを最小限に抑えるための賢明なラインです。寝だめに頼るのではなく、日々の睡眠時間を安定的に確保する生活へとシフトしていくことが、根本的な解決策となります。

長すぎる昼寝をしてしまう

日中に強い眠気を感じたとき、昼寝は非常に有効なリフレッシュ手段です。短時間の適切な昼寝は「パワーナップ」とも呼ばれ、午後の集中力や作業効率を高める効果があります。しかし、その「時間」と「タイミング」を間違えると、逆効果になってしまいます。

NGなのは、30分を超える長い昼寝や、夕方以降の昼寝です。30分以上眠ってしまうと、身体は深い睡眠段階に入ってしまいます。その状態で無理に起きると、脳が完全に覚醒せず、頭がぼーっとして眠気が残る「睡眠慣性」という状態に陥りやすくなります。これではリフレッシュどころか、かえってパフォーマンスが低下してしまいます。

さらに、長い昼寝や遅い時間の昼寝は、夜間の睡眠圧(眠気の強さ)を減少させてしまいます。つまり、昼間に睡眠を「前借り」してしまうことで、本来眠るべき夜の時間に寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になるのです。

理想的な昼寝のルールは、「午後3時までに、15分から20分程度」です。この程度の短い睡眠であれば、深い眠りに入る前に目覚めることができ、すっきりとリフレッシュできます。横になると熟睡しすぎてしまう可能性があるため、デスクに突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりするなど、座ったままの姿勢で眠るのがおすすめです。昼寝の前にコーヒーなどカフェインを摂取しておくと、ちょうど起きる頃にカフェインの効果が現れ始め、よりシャープに目覚めることができます。

昼寝はあくまで日中の眠気に対する応急処置です。根本的な解決のためには、夜間の睡眠をしっかり確保することが大前提であることを忘れないようにしましょう。

就寝直前に食事を摂る

仕事で帰りが遅くなった日など、夕食が就寝直前になってしまうこともあるでしょう。しかし、これも睡眠の質を著しく低下させるNG行動です。

就寝直前に食事を摂ると、私たちの身体は「消化活動」を優先するため、本来入るべき「休息モード」にスムーズに移行できません。食べ物を消化するためには、胃や腸が活発に働く必要があり、その間、身体は覚醒状態に近いままになります。

また、消化活動は体温を上昇させます。質の良い睡眠には、深部体温がスムーズに下がることが不可欠ですが、就寝直前の食事はこの体温低下を妨げてしまいます。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りについても浅い眠りが続き、夜中に目が覚めやすくなります。特に、脂肪分の多い食事や量の多い食事は、消化に時間がかかるため、睡眠への悪影響がより大きくなります。

さらに、食後すぐに横になると、胃酸が食道に逆流しやすくなり、「逆流性食道炎」を引き起こすリスクも高まります。胸やけなどの不快感で、さらに眠りが妨げられるという悪循環に陥る可能性もあります。

理想的には、夕食は就寝の3時間前までに済ませておくのがベストです。これにより、ベッドに入る頃には消化活動がある程度落ち着き、身体がスムーズに休息モードに入ることができます。

もし、どうしても就寝前にお腹が空いて眠れない場合は、消化が良く、身体を温めるものがおすすめです。例えば、ホットミルクやカモミールティー、少量のスープ、消化の良いバナナなどが適しています。スナック菓子やカップラーメンなど、脂質や糖質の多いものは絶対に避けましょう。

まとめ

この記事では、現代人が抱える深刻な健康問題である「睡眠負債」について、その正体から原因、放置した場合の深刻なリスク、そして具体的な解消法までを網羅的に解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積した慢性的な状態であり、自覚症状がなくても心身を蝕んでいきます。週末の寝だめでは完全な返済は困難です。

- その主な原因は、精神的なストレス、生活習慣の乱れ、スマホなどから発せられるブルーライト、そして加齢に伴う生理的な変化など、現代生活の様々な側面に潜んでいます。

- 睡眠負債を放置すると、集中力や判断力の低下による事故のリスク増大、生活習慣病(高血圧・糖尿病)、肥満、免疫力の低下、うつ病などの精神不調、肌トラブルといった、心身にわたる深刻な健康リスクを招きます。

- 解消の鍵は、睡眠の「量」と「質」の両方を高めることにあります。そのためには、「睡眠の質を高める生活習慣」「寝る前のリラックス習慣」「快適な睡眠環境を整える」という3つの柱から、総合的にアプローチすることが不可欠です。

具体的には、「起床時間を一定にして朝日を浴びる」「日中に適度な運動をする」「就寝90分前に入浴する」「寝る前のスマホをやめる」「自分に合った寝具を選ぶ」といった、今日からでも始められる小さな一歩を積み重ねることが重要です。

睡眠は、単なる休息ではありません。心と身体を修復し、明日への活力を生み出すための、生命維持に不可欠な活動です。睡眠時間を削ることは、自らの健康と未来を削ることと同義であると認識しなくてはなりません。

もしセルフケアを続けても睡眠の悩みが改善されない場合は、一人で抱え込まず、睡眠外来やメンタルクリニックなど、専門の医療機関に相談することも大切な選択肢です。

この記事が、あなたの睡眠に対する意識を変え、健康で充実した毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。まずは今夜から、何か一つでも良いので、できることから始めてみましょう。 その小さな変化が、あなたの未来を大きく変える第一歩となるはずです。