「しっかり寝ているはずなのに、なぜか日中眠い」「休日に寝だめをしないと週明けがつらい」。もし、あなたがこのような悩みを抱えているなら、それは「睡眠負債」がたまっているサインかもしれません。

睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のようにじわじわと心身に蓄積していく状態のことです。この負債は、集中力や判断力の低下といった日常的なパフォーマンスの悪化だけでなく、長期的には生活習慣病や精神疾患、認知症などの深刻な病気のリスクを高めることが分かっています。

この記事では、まず「睡眠負債とは何か」を睡眠不足との違いから分かりやすく解説します。次に、あなたの睡眠負債の危険度を判定できる10項目のセルフチェックリストをご用意しました。ご自身の状態を客観的に把握することから始めましょう。

さらに、睡眠負債がたまる原因から、それを放置する危険性、そして具体的な解消法までを網羅的に解説します。休日の寝だめに頼るのではなく、日々の生活習慣を見直し、睡眠の「量」と「質」の両面からアプローチすることが、負債を返済し、心身の健康を取り戻すための鍵です。

この記事を最後まで読めば、あなたは睡眠負債の正体を理解し、自分自身の状態を把握した上で、今日から実践できる具体的な改善策を身につけているはずです。健やかで活力に満ちた毎日を送るために、まずはご自身の睡眠と向き合うことから始めてみましょう。

目次

睡眠負債とは

「睡眠負債」という言葉を耳にしたことはありますか?これは、スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の西野精治教授によって提唱された概念で、単なる「寝不足」とは一線を画す、より深刻な状態を指します。

睡眠負債とは、自分にとって最適な睡眠時間と、実際の睡眠時間との間に生じる差(不足分)が、借金のように日々蓄積していく状態のことです。例えば、毎日1時間の睡眠不足が続けば、1週間で7時間、1ヶ月で約30時間もの「負債」が積み重なる計算になります。

この負債は、私たちの脳や身体のパフォーマンスに静かでありながら着実なダメージを与えていきます。最初は「少し疲れているだけ」「気合が足りない」と感じる程度の不調かもしれません。しかし、その背後では、認知機能の低下、ホルモンバランスの乱れ、免疫力の低下といった、目に見えない深刻な変化が進行しているのです。

この状態を放置すると、日中のパフォーマンス低下に留まらず、肥満、高血圧、糖尿病といった生活習慣病、さらにはうつ病や認知症といった精神・神経疾患のリスクを高めることが、数多くの研究で示されています。

重要なのは、睡眠負債は本人が自覚しにくいという点です。慢性的な睡眠不足の状態に身体が「慣れて」しまい、パフォーマンスが低下しているにもかかわらず、それを正常な状態だと錯覚してしまうことがあります。そのため、客観的な指標で自身の状態を把握し、意識的に対策を講じることが不可欠です。次の章で詳しく解説する「睡眠不足との違い」を理解することで、睡眠負債の持つ本当の怖さが見えてくるでしょう。

睡眠不足との違い

「睡眠負債」と「睡眠不足」、この2つの言葉は似ているようで、その意味するところには大きな違いがあります。この違いを理解することが、適切な睡眠対策への第一歩となります。

| 項目 | 睡眠不足 (Sleep Deprivation) | 睡眠負債 (Sleep Debt) |

|---|---|---|

| 概念 | 一時的、短期的な睡眠の欠如。 | 慢性的、長期的な睡眠不足の蓄積。 |

| 期間 | 主に一晩や数日間。 | 数週間、数ヶ月、数年にわたる。 |

| 自覚 | 「寝ていない」という自覚が強い。 | 自覚しにくく、パフォーマンス低下に慣れてしまう。 |

| 回復 | 一晩ぐっすり眠ることで、ある程度回復可能。 | 簡単には返済できず、計画的な解消が必要。 |

| 影響 | 疲労感、眠気、集中力の一時的な低下。 | 脳機能低下、生活習慣病、精神疾患リスクの増大。 |

| 例え | 財布から一時的にお金がなくなった状態。 | 気づかないうちに膨れ上がった借金。 |

睡眠不足は、いわば「短期的なイベント」です。例えば、試験勉強で徹夜した、大切なプレゼンの前夜に緊張で眠れなかった、旅行で時差ボケになった、といったケースがこれにあたります。この場合、本人には「昨日はほとんど寝ていない」という明確な自覚があり、強い眠気や疲労感を感じます。しかし、この種の睡眠不足は、その後に十分な休息、例えば週末にゆっくり眠ることで、比較的容易に回復できます。まるで、一時的に空になった財布に、給料が入って元に戻るようなものです。

一方、睡眠負債は、「慢性的な状態」であり、より深刻な問題をはらんでいます。これは、毎晩30分や1時間といった、一見すると些細な睡眠不足が、長期間にわたって積み重なった結果です。このわずかな不足分が、まるで雪だるま式に増える借金のように、心身の機能を蝕んでいきます。

睡眠負債の最も厄介な点は、本人がその状態に「慣れて」しまい、自覚症状が乏しくなることです。毎日6時間睡眠の人が、本当は7時間半の睡眠が必要だったとしても、慢性的に6時間睡眠が続くことで、日中のパフォーマンスが低下した状態が「自分の普通」になってしまうのです。集中力が散漫になったり、些細なミスが増えたり、イライラしやすくなったりしても、「年のせいかな」「ストレスが溜まっているだけだろう」と、根本的な原因である睡眠不足を見過ごしがちです。

これは、気づかないうちにクレジットカードのリボ払いが膨れ上がり、利息が利息を生んで、もはや簡単には返済できない状態に陥っているのに似ています。一晩ぐっすり眠ったくらいでは、この蓄積した負債を完済することはできません。むしろ、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を狂わせ、かえって週明けの体調不良を招く「社会的ジェットラグ」を引き起こす可能性さえあります。

睡眠負債を解消するには、この「借金」の存在をまず認識し、日々の生活習慣を見直して、計画的に返済していくという強い意志が必要になります。単なる寝不足と侮らず、日々のパフォーマンスや気分の変化に注意を払い、それが慢性的な睡眠不足の蓄積、すなわち睡眠負債によるものではないかと疑う視点を持つことが、健康な未来への第一歩と言えるでしょう。

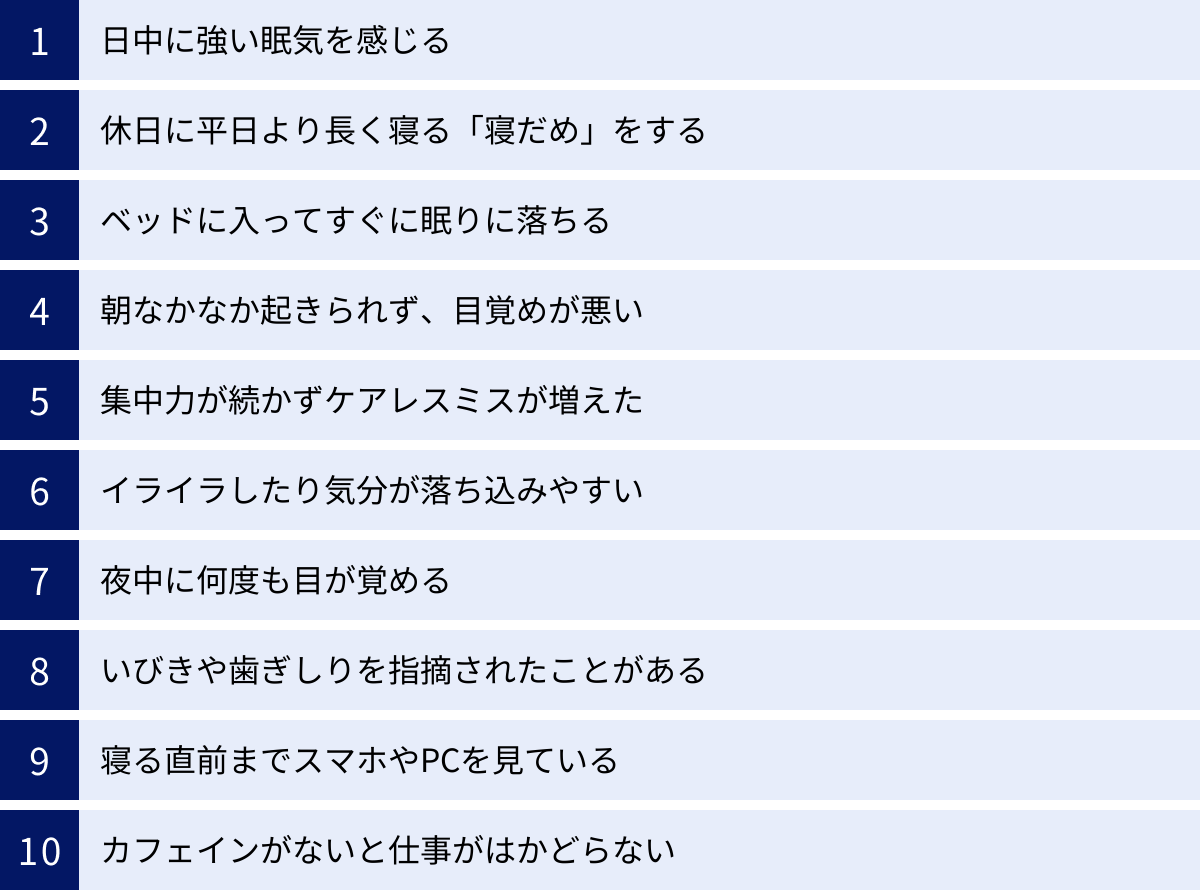

あなたの危険度を診断!睡眠負債セルフチェックリスト10項目

自分では気づきにくい睡眠負債。まずは客観的なサインから、ご自身の状態をチェックしてみましょう。以下の10項目について、最近1ヶ月のあなたの状態に当てはまるものにチェックを入れてください。正直に答えることが、問題を認識するための第一歩です。

① 日中に強い眠気を感じる

会議中や昼食後、車の運転中など、本来は起きていなければならない状況で、抗いがたいほどの強い眠気に襲われることはありませんか。これは睡眠負債がたまっている最も分かりやすいサインの一つです。私たちの体には、起きている時間が長くなるほど眠気が強くなる「睡眠圧(恒常性維持機構)」という仕組みがあります。夜間の睡眠でこの睡眠圧を十分に解消できていないと、その圧力が日中にまで持ち越され、強い眠気として現れるのです。特に、静かな環境や単調な作業中にうとうとしてしまう場合は、危険信号と捉えましょう。

② 休日に平日より長く寝てしまう「寝だめ」をしている

「平日は睡眠不足だから、休日に寝だめして取り返す」という習慣は、まさに睡眠負債が存在する証拠です。平日に生じた睡眠の「借金」を、休日に追加で眠ることで返済しようとする体の自然な反応と言えます。しかし、平日の起床時間と休日の起床時間に2時間以上の差があると、体内時計が乱れる「社会的ジェットラグ」という状態に陥りやすくなります。これにより、月曜日の朝に強いだるさや眠気を感じるなど、かえって心身の不調を招く可能性があるため、注意が必要です。

③ ベッドに入ってすぐに眠りに落ちる

ベッドに入って横になった途端、5分もかからずに意識がなくなる。「寝つきが良い」とポジティブに捉えているかもしれませんが、実はこれは極度の睡眠不足のサインである可能性が高いです。健康な人の場合、心身がリラックスして眠りに入るまでには、通常10分から20分程度の時間がかかります。この時間を「睡眠潜時(すいみんせんじ)」と呼びます。この潜時が極端に短い「即寝落ち」状態は、気絶に近いほど睡眠圧が高まっている証拠であり、睡眠負債が深刻なレベルに達していることを示唆しています。

④ 朝なかなか起きられず、目覚めが悪い

目覚まし時計を何度もスヌーズしないと起きられない、目が覚めても頭がぼーっとしてすぐに行動できない、といった状態は「睡眠慣性」が強く働いているサインです。睡眠慣性とは、目が覚めた直後に続く眠気や思考力の低下状態を指します。睡眠が足りている場合は、この状態は短時間で解消されます。しかし、睡眠負債がたまっていると、深いノンレム睡眠の最中に無理やり覚醒させられることが多くなり、睡眠慣性がより強く、より長く続く傾向があります。スッキリと気持ちの良い朝を迎えられない日が続くなら、睡眠の量や質を見直す必要があります。

⑤ 集中力が続かず、ケアレスミスが増えた

仕事や勉強中に、以前はなかったような単純なミスが増えたり、一つの作業に集中し続けることが難しくなったりしていませんか。睡眠負債は、高度な思考や判断、注意力を司る脳の「前頭前野」の機能を著しく低下させます。その結果、注意力が散漫になり、作業記憶(ワーキングメモリ)がうまく働かず、普段ならしないようなケアレスミスを連発することがあります。パフォーマンスの低下を感じたら、それは能力の問題ではなく、睡眠の問題かもしれません。

⑥ イライラしやすくなった、または気分が落ち込みやすい

些細なことでカッとなったり、理由もなく気分が沈んだり、感情の起伏が激しくなったと感じることはありませんか。睡眠不足は、感情を司る脳の「扁桃体」を過剰に活動させます。扁桃体が過敏になると、ネガティブな刺激に対して過剰に反応しやすくなり、怒りや不安、悲しみといった感情をコントロールするのが難しくなります。いつもなら冷静に対処できることにもイライラしてしまうのは、あなたの心が疲弊しているサインであり、その根源には睡眠負債が隠れている可能性があります。

⑦ 夜中に何度も目が覚める

眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」。これは睡眠の質が低下している明確なサインです。加齢やストレス、あるいは後述する睡眠時無呼吸症候群などが原因で起こりますが、睡眠負債そのものが睡眠を浅くし、中途覚醒を引き起こすこともあります。途中で目が覚めると、再び寝付くのに時間がかかったり、たとえ合計の睡眠時間は長くても、分断された睡眠では脳と体を十分に休息させることができません。結果として、睡眠負債がさらに蓄積するという悪循環に陥ります。

⑧ いびきや歯ぎしりを指摘されたことがある

自分では気づきにくいのが、いびきや歯ぎしりです。家族やパートナーから指摘された経験はありませんか。大きないびき、特に呼吸が時々止まるような「無呼吸」を伴ういびきは、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の可能性があります。これは、睡眠中に気道が塞がって十分な酸素を取り込めなくなる病気で、脳が覚醒を繰り返すため、睡眠の質を劇的に低下させます。また、強い歯ぎしりも、睡眠中のストレス反応であり、安眠を妨げる一因です。これらは専門医への相談が必要な場合もあります。

⑨ 寝る直前までスマートフォンやパソコンを見ている

ベッドに入ってからも、ついついスマートフォンでSNSや動画をチェックしてしまう習慣はありませんか。スマートフォンやパソコンの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。メラトニンの分泌が遅れると、寝つきが悪くなるだけでなく、体内時計が後ろにずれてしまい、朝起きるのが辛くなります。寝る前のデジタルデバイスの使用は、自ら睡眠の質を下げ、睡眠負債を増やす行為と言えるでしょう。

⑩ カフェインがないと仕事や勉強がはかどらない

朝のコーヒー、昼食後のエナジードリンク、午後の眠気覚ましの緑茶など、カフェインの力を借りなければ一日を乗り切れないと感じていませんか。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることで、一時的に覚醒レベルを引き上げます。しかし、これは根本的な眠気を解消するものではなく、単に感覚を麻痺させているだけです。カフェインに頼らざるを得ない状態は、すでに睡眠負債によってパフォーマンスが低下していることの裏返しであり、カフェインへの依存は負債をさらに深刻化させる可能性があります。

チェック結果の判定方法

さて、10項目のうち、あなたはいくつ当てはまりましたか? チェックの数に応じて、あなたの睡眠負債の危険度レベルを判定してみましょう。

- 【0〜2個】危険度:低(健全レベル)

- おめでとうございます。あなたの睡眠は比較的健全な状態にあるようです。現在の良い生活習慣をぜひ続けてください。ただし、油断は禁物です。今後、生活環境の変化などで睡眠リズムが乱れないよう、引き続き睡眠の重要性を意識して生活しましょう。

- 【3〜5個】危険度:中(睡眠負債 予備軍)

- 注意が必要です。あなたは「隠れ睡眠負債」を抱えている可能性があります。今はまだ深刻な不調を感じていないかもしれませんが、この状態が続くと本格的な睡眠負債に移行するリスクがあります。この記事の後半で紹介する解消法を参考に、まずは生活習慣を少し見直すことから始めてみましょう。特に、毎日15分早く寝ることを意識するだけでも変化が期待できます。

- 【6〜8個】危険度:高(睡眠負債 蓄積レベル)

- あなたはかなりの睡眠負債を抱えており、心身のパフォーマンスに明らかな影響が出ている可能性が高いです。日中の眠気や集中力の低下、気分の浮き沈みなどに悩まされているのではないでしょうか。放置すれば、生活習慣病などの健康リスクが高まるため、積極的な対策が急務です。休日の寝だめに頼るのではなく、平日の睡眠時間と質を根本から改善する必要があります。

- 【9〜10個】危険度:極(睡眠負債 危険レベル)

- 非常に危険な状態です。あなたの心身は、睡眠負債によって悲鳴を上げています。日常生活に深刻な支障が出ている可能性も高く、このまま放置するのは大変危険です。セルフケアでの改善が難しい場合や、いびき・無呼吸などの症状がある場合は、睡眠外来などの専門医療機関に相談することも強く推奨します。まずは自分の状態の深刻さを受け止め、今日からできることから一つずつでも改善に取り組んでください。

このチェックリストはあくまで簡易的な自己診断です。しかし、自身の状態を客観視する良い機会となったはずです。次の章では、なぜこのような睡眠負債がたまってしまうのか、その原因について詳しく見ていきましょう。

睡眠負債がたまる主な原因

なぜ多くの現代人は、自覚のあるなしにかかわらず睡眠負債を抱えてしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、仕事やライフスタイル、心身の状態、そして加齢といった複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、睡眠負債がたまる主な原因を4つの側面に分けて掘り下げていきます。

| 原因カテゴリ | 具体的な要因 |

|---|---|

| ① 慢性的な睡眠時間の不足 | 長時間労働、通勤時間、育児・介護、深夜までの学習、娯楽(SNS・動画視聴)など |

| ② 睡眠の質の低下 | ストレス、不安、寝室環境(光・音・温度・湿度)、睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群など) |

| ③ 生活習慣の乱れやストレス | 不規則な食事、カフェイン・アルコールの過剰摂取、運動不足、夜型の生活、精神的ストレス |

| ④ 加齢による睡眠の変化 | 深いノンレム睡眠の減少、中途覚醒の増加、メラトニン分泌量の低下 |

慢性的な睡眠時間の不足

睡眠負債の最も根本的で直接的な原因は、絶対的な睡眠時間の不足です。多くの人にとって理想的とされる成人の睡眠時間は7〜9時間ですが、現実にはこれを確保できていない人が大半を占めます。

経済協力開発機構(OECD)の調査(Gender Data Portal 2021)によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分と、調査対象となった33カ国の中で最も短いという結果が出ています。これは、長時間労働や長い通勤時間、共働き世帯の増加による家事・育児の負担、さらには受験勉強や自己投資のための学習時間の確保など、社会構造的な問題が背景にあります。

また、スマートフォンやインターネットの普及は、私たちの生活を豊かにした一方で、夜間の時間を侵食する大きな要因となりました。就寝前にSNSや動画配信サービス、オンラインゲームなどに夢中になり、気づけば深夜になっていたという経験は誰にでもあるのではないでしょうか。このような「自発的な」夜ふかしも、日々のわずかな睡眠不足を積み重ね、深刻な睡眠負債へと繋がっていきます。1日30分の不足でも、1ヶ月続けば約15時間もの負債となることを忘れてはなりません。

睡眠の質の低下

睡眠は「量(時間)」だけでなく「質」も非常に重要です。たとえベッドで8時間過ごしていても、その質が低ければ、脳と体は十分に休息できず、結果として睡眠負債は蓄積していきます。

睡眠の質を低下させる最大の要因の一つがストレスです。仕事や人間関係の悩み、将来への不安といった精神的なストレスは、体を活動モードにする交感神経を優位にします。本来、夜はリラックスモードの副交感神経が優位になるべき時間帯ですが、交感神経が高ぶったままだと、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりします。

また、不適切な寝室環境も質を低下させる見過ごせない原因です。寝室が明るすぎる、騒音が気になる、暑すぎたり寒すぎたりする、湿気が多いといった環境は、快適な睡眠を妨げます。特に、遮光が不十分で朝日が早く差し込みすぎると、意図せず早く目覚めてしまい、睡眠時間が削られてしまいます。

さらに、前述した睡眠時無呼吸症候群(SAS)やむずむず脚症候群といった、医学的な治療が必要な睡眠障害が隠れている場合もあります。これらは本人が気づかないうちに睡眠を著しく分断し、深刻な睡眠の質の低下を招くため、いびきや足の不快感など、気になる症状があれば専門医への相談が不可欠です。

生活習慣の乱れやストレス

日中の過ごし方や食生活も、夜の睡眠に大きな影響を与えます。不規則な生活は、約24時間周期の体内時計を乱し、睡眠と覚醒のリズムを崩す元凶となります。

例えば、就寝前の食事は、消化活動のために内臓が働き続けることになり、深い眠りを妨げます。夕食後のカフェイン摂取は、その覚醒作用が数時間続くため、寝つきを悪くする代表的な原因です。また、寝る前のアルコール(寝酒)は、一時的に寝つきを良くするように感じられますが、アルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅くして、利尿作用による中途覚醒を引き起こします。

運動不足も睡眠の質に影響します。日中に適度な運動をすると、心地よい疲労感とともに深部体温が上昇し、夜にかけて体温が下がる過程で自然な眠気が誘発されます。運動習慣がないと、この体温のメリハリがつきにくく、寝つきが悪くなる傾向があります。

これらの生活習慣の乱れは、それ自体がストレスとなって心身に負担をかけ、睡眠負債をさらに悪化させるという悪循環を生み出してしまうのです。

加齢による睡眠の変化

年齢を重ねるにつれて、睡眠のパターンが変化することも、睡眠負債の一因となり得ます。これは病気ではなく、自然な生理的変化です。

一般的に、高齢になると深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の時間が減少し、浅い睡眠の割合が増えます。そのため、物音やわずかな尿意などで目が覚めやすくなり、中途覚醒や早朝覚醒が増える傾向にあります。

また、体内時計の機能も変化し、若い頃に比べて睡眠のリズムが前倒しになる(宵っ張りでなくなり、朝早く目が覚める)ことが多くなります。さらに、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量も加齢とともに減少するため、全体的に眠りが浅く、短くなるのです。

これらの変化により、合計の睡眠時間は足りているように見えても、睡眠の質が低下し、日中に眠気やだるさを感じやすくなります。加齢による変化自体を止めることはできませんが、生活習慣を整え、快適な睡眠環境を作ることで、質の低下を最小限に抑え、日中の活動性を維持することは十分に可能です。

これらの原因を理解することは、自分の睡眠負債がどこから来ているのかを突き止め、効果的な対策を立てるための重要なステップです。

睡眠負債を放置する危険性とは?心身への影響

睡眠負債は、単なる日中の眠気やパフォーマンス低下に留まりません。この「見えない借金」を返済せずに放置し続けると、心身に多岐にわたる深刻な悪影響を及ぼし、重大な病気のリスクを高めることが科学的に証明されています。ここでは、睡眠負債がもたらす具体的な危険性を5つの側面に分けて詳しく解説します。

| 影響カテゴリ | 具体的なリスク・症状 |

|---|---|

| 脳のパフォーマンス低下 | 集中力・注意力・記憶力・判断力の低下、作業効率の悪化、創造性の欠如、交通事故・労働災害のリスク増 |

| 生活習慣病のリスク増加 | 高血圧、2型糖尿病、脂質異常症、心臓病、脳卒中 |

| 精神疾患の発症リスク | うつ病、不安障害、認知症(特にアルツハイマー病) |

| 免疫力の低下 | 風邪やインフルエンザなど感染症への罹患率上昇、病気の回復遅延 |

| 肥満になりやすくなる | 食欲増進ホルモン(グレリン)の増加、食欲抑制ホルモン(レプチン)の減少、高カロリー食への欲求増 |

集中力や記憶力など脳のパフォーマンス低下

睡眠負債が最初に影響を及ぼすのが、私たちの脳機能です。特に、高度な精神活動を司る前頭前野の働きが著しく低下します。

ペンシルバニア大学の研究では、睡眠時間を6時間に制限されたグループは、2週間後には2晩徹夜したのと同程度まで認知機能が低下したことが報告されています。しかし、被験者本人はパフォーマンスの低下をほとんど自覚していませんでした。これが睡眠負債の恐ろしい点です。

具体的には、以下のような影響が現れます。

- 集中力・注意力の低下: 一つのタスクに集中し続けることが難しくなり、注意が散漫になります。これにより、仕事でのケアレスミスや、車の運転中のヒューマンエラー(マイクロ・スリープ:瞬間的な居眠り)を引き起こし、重大な事故に繋がる危険性があります。

- 記憶力の低下: 睡眠は、日中に学んだ情報を整理し、長期記憶として定着させるために不可欠なプロセスです。睡眠が不足すると、このプロセスが阻害され、新しいことを覚えておくのが難しくなります。

- 判断力・実行機能の低下: 論理的思考や複雑な問題解決能力、計画性などが低下します。衝動的な判断を下しやすくなったり、物事の優先順位付けがうまくできなくなったりします。

これらのパフォーマンス低下は、あなたの能力や意欲の問題ではなく、単に脳が正常に機能するために必要な休息を得られていない結果なのです。

生活習慣病(高血圧・糖尿病など)のリスク増加

睡眠負債の長期的な蓄積は、生活習慣病の強力なリスク因子となります。

- 高血圧・心血管疾患: 睡眠不足は、心身を緊張状態にする交感神経の活動を亢進させます。これにより、血管が収縮し、血圧が上昇します。慢性的な睡眠不足は、日中だけでなく夜間の血圧も高いまま維持させてしまい、高血圧症の発症リスクを高めます。高血圧は、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気の引き金となります。

- 2型糖尿病: 睡眠不足は、血糖値をコントロールするホルモンであるインスリンの働きを悪くします(インスリン抵抗性)。シカゴ大学の研究では、健康な若者を対象に睡眠を4時間に制限したところ、わずか数日で血糖値のコントロール能力が、糖尿病予備軍のレベルまで悪化したと報告されています。インスリンが効きにくくなると、体はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、やがて膵臓が疲弊し、血糖値が高いままの状態が続く2型糖尿病を発症するリスクが高まります。

認知症やうつ病など精神疾患の発症リスク

近年、睡眠と脳の健康に関する研究で特に注目されているのが、精神疾患や神経変性疾患との関連です。

- 認知症(特にアルツハイマー病): 脳は活動中に老廃物を生み出しますが、その一種である「アミロイドβ」は、アルツハイマー病の原因物質と考えられています。このアミロイドβは、主に深いノンレム睡眠中に、脳の浄化システムである「グリンパティックシステム」によって洗い流されます。睡眠負債によって深い睡眠が不足すると、この浄化作用が滞り、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなります。これが長期にわたると、認知症の発症リスクを高める可能性が指摘されています。

- うつ病・不安障害: 睡眠と気分は密接に関連しています。睡眠不足は、感情のコントロールを司る前頭前野の機能を低下させ、不安や恐怖を感じる扁桃体を過活動にさせます。また、気分の安定に関わる神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスを崩すことも知られています。そのため、慢性的な睡眠不足は、うつ病や不安障害の発症リスクを高め、また、これらの病気の症状を悪化させる要因にもなります。不眠はうつ病の代表的な症状の一つですが、逆に不眠がうつ病を引き起こすという双方向の関係があるのです。

免疫力の低下

「風邪のひき始めは、とにかく寝るのが一番」とよく言われますが、これは科学的にも正しい対処法です。睡眠中、私たちの体では、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃するナチュラルキラー(NK)細胞をはじめとする免疫細胞が活発に作られ、機能が高まります。

しかし、睡眠負債がたまると、この免疫システムが正常に働かなくなります。カリフォルニア大学の研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて、風邪のウイルスに感染する確率が4倍以上も高いことが示されました。

免疫力が低下すると、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるだけでなく、病気からの回復も遅くなります。また、ワクチンを接種した際の抗体の作られ方も悪くなることが報告されています。日々の健康を維持するためには、十分な睡眠による免疫力の維持が不可欠です。

肥満になりやすくなる

「寝ないと太る」というのも、科学的根拠のある事実です。睡眠不足は、食欲をコントロールする2つの重要なホルモンのバランスを崩してしまいます。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の増加: 胃から分泌され、脳に「お腹が空いた」というシグナルを送るホルモンです。睡眠不足になると、グレリンの分泌量が増加します。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の減少: 脂肪細胞から分泌され、脳に「満腹だ」というシグナルを送るホルモンです。睡眠不足になると、レプチンの分泌量が減少します。

つまり、睡眠負債を抱えていると、「食欲のアクセル」が強く踏まれ、「食欲のブレーキ」が効きにくくなるという、非常に太りやすい状態に陥るのです。さらに、睡眠不足の脳は、報酬系の働きが活発になり、高カロリーで高脂肪、高糖質なジャンクフードをより強く欲するようになることも分かっています。

これらの危険性を知ると、睡眠負債がいかに私たちの健康を根本から脅かす問題であるかが理解できるはずです。幸いなことに、この「借金」は計画的に返済することが可能です。次の章では、その具体的な方法について見ていきましょう。

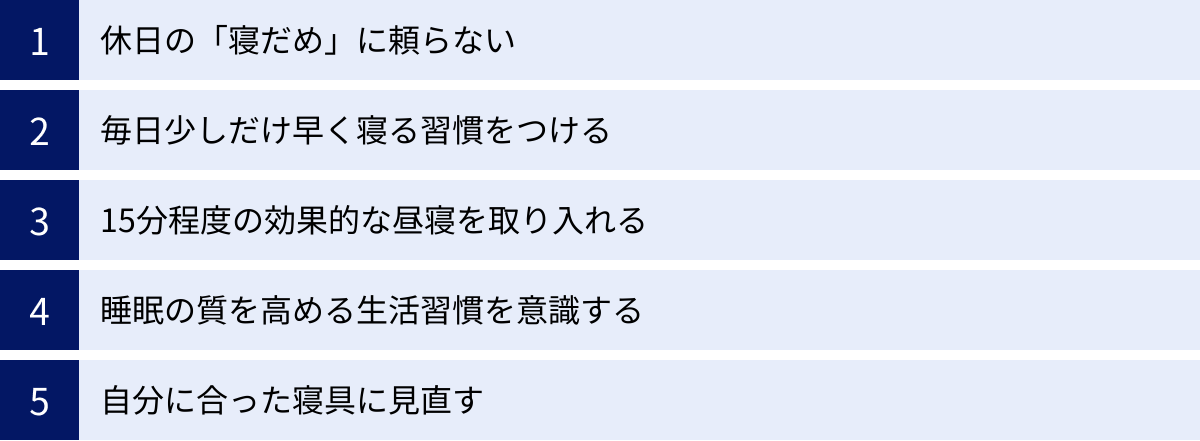

睡眠負債を解消する5つの方法

睡眠負債の危険性を理解した今、次に関心を持つべきは「どうすればこの負債を返済できるのか」ということです。多くの人が頼りがちな「休日の寝だめ」は、実は最善の策ではありません。ここでは、科学的根拠に基づいた、より効果的で持続可能な5つの解消法を紹介します。これらの方法を組み合わせ、自分に合ったやり方を見つけることが、負債ゼロの健康な毎日を取り戻す鍵となります。

① 休日の「寝だめ」に頼らない

平日の睡眠不足を補うために、土日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」。一時的に眠気が取れてスッキリしたように感じるかもしれませんが、これは睡眠負債の根本的な解決にはならず、むしろ新たな問題を引き起こす可能性があります。

寝だめの最大のデメリットは、体内時計を狂わせてしまうことです。例えば、平日は6時に起きている人が、休日に10時まで寝たとします。この4時間のズレは、海外旅行で4時間の時差がある地域に行ったのと同様の負担を体にかけます。これが「社会的ジェットラグ」と呼ばれる状態で、体内時計が「休日モード」になってしまうのです。

その結果、日曜の夜になってもなかなか眠れず、月曜の朝はいつもの時間に起きるのが非常につらくなります。「ブルーマンデー」と呼ばれる週明けのだるさや不調は、この社会的ジェットラグが大きな原因の一つです。

また、研究によれば、数日間の睡眠不足によるパフォーマンスの低下は、1〜2日間の長い睡眠では完全には回復しないことが分かっています。つまり、寝だめは「焼け石に水」であり、蓄積した負債を帳消しにはしてくれないのです。

では、どうすれば良いのでしょうか。休日に平日より長く寝る場合でも、その差は2時間以内にとどめるのが賢明です。そして、寝だめに頼るのではなく、平日の睡眠そのものを見直すことが本質的な解決策となります。

② 毎日少しだけ早く寝る習慣をつける

睡眠負債を返済するための最も確実で王道な方法は、日々の睡眠時間を少しずつ増やしていくことです。いきなり「毎日1時間早く寝る」と高い目標を立てると、プレッシャーになったり、生活リズムを急に変えられなかったりして挫折しやすくなります。

そこでおすすめなのが、「まず15分だけ早く寝る」というスモールステップです。いつもより15分早くベッドに入るだけなら、比較的簡単に実行できるのではないでしょうか。まずはこれを1〜2週間続けてみましょう。体が慣れてきたら、次は30分早く、と段階的に就寝時間を早めていきます。

この「15分前倒し」を続けるだけで、1週間で1時間45分、1ヶ月で約7.5時間もの睡眠時間を増やすことができます。これは、日々のわずかな不足分を着実に返済していく、まさに「借金返済」の考え方です。

この習慣を成功させるコツは、就寝時間から逆算して行動することです。例えば、23時に寝たいのであれば、22時半にはリラックスタイムに入る、22時にはスマートフォンやPCの電源をオフにする、といったように、寝る前の行動をルーティン化することが効果的です。

③ 15分程度の効果的な昼寝を取り入れる

日中の強い眠気に悩まされている場合、短時間の昼寝(パワーナップ)は非常に有効な対策です。NASAの研究でも、パイロットが26分間の仮眠をとったところ、注意力や作業能力が大幅に改善したことが報告されています。

効果的な昼寝のポイントは、「時間」と「タイミング」です。

- 時間: 昼寝は15分から20分程度が最適です。これ以上長く寝てしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めたときに強い眠気やだるさ(睡眠慣性)が残ってしまいます。また、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性もあります。タイマーをセットして、寝過ごさないようにしましょう。

- タイミング: 昼寝をするのは、昼食後から15時までの間が理想的です。人間の体内時計のリズム上、この時間帯は自然と眠気が強くなります。逆に、15時以降に昼寝をすると、夜の睡眠圧が下がってしまい、夜に寝つきにくくなる原因になるため避けるべきです。

昼寝の前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を摂る「カフェインナップ」もおすすめです。カフェインが効果を発揮し始めるのは摂取後20〜30分後なので、15〜20分の昼寝から目覚める頃にちょうど頭がスッキリするという相乗効果が期待できます。

ただし、昼寝はあくまで応急処置です。根本的な睡眠負債の解消には、夜間の睡眠をしっかり確保することが最も重要であることは忘れないでください。

④ 睡眠の質を高める生活習慣を意識する

睡眠負債の解消には、睡眠の「量」を増やすだけでなく、「質」を高めることが不可欠です。いくら長く寝ても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、脳と体は十分に回復できません。

睡眠の質は、日中の過ごし方や寝る前の習慣に大きく左右されます。

- 光のコントロール: 朝起きたらすぐに太陽の光を浴び、体内時計をリセットする。夜は寝室の照明を暖色系の暗めのものにし、就寝1〜2時間前にはスマートフォンやPCの使用をやめる。

- 運動習慣: 日中にウォーキングやジョギングなどの適度な有酸素運動を行うと、寝つきが良くなり、深い睡眠が増えることが分かっています。

- 食事のタイミング: 夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。寝る前のカフェインやアルコールは厳禁です。

- リラックス: 就寝前は、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったり、ストレッチをしたり、静かな音楽を聴いたり、読書をしたりするなど、心身をリラックスさせる時間を作りましょう。

これらの具体的なポイントについては、次の章でさらに詳しく解説します。まずは、睡眠は夜だけの問題ではなく、24時間全体の生活リズムの中で作られるということを意識することが重要です。

⑤ 自分に合った寝具に見直す

毎日、体重の全てを預けて長時間過ごす寝具が体に合っていないと、睡眠の質は著しく低下します。マットレスが柔らかすぎたり硬すぎたりすると、不自然な寝姿勢になり、腰痛や肩こりの原因になります。また、寝返りがスムーズに打てないと、血行不良や体温調節の妨げとなり、眠りが浅くなってしまいます。

- マットレス: 体圧分散性に優れ、立っている時と同じような自然なS字カーブを背骨が保てるものを選びましょう。硬すぎず、柔らかすぎず、適度な反発力で寝返りをサポートしてくれるものが理想です。

- 枕: 枕の役割は、首の骨(頸椎)とマットレスの間にできる隙間を埋め、自然なカーブを支えることです。高さと素材が重要で、高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかります。仰向け寝、横向き寝など、自分の主な寝姿勢に合ったものを選びましょう。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・発散性に優れたものを選びましょう。重すぎると寝返りの妨げになります。

寝具は決して安い買い物ではありませんが、人生の約3分の1を過ごす場所への投資と考えれば、その価値は計り知れません。もし、朝起きた時に体のどこかが痛い、寝具が蒸れて不快に感じるなどのサインがあれば、見直しを検討する良い機会です。

これらの5つの方法を参考に、睡眠負債という「借金」を着実に返済し、心身ともに健康な状態を取り戻していきましょう。

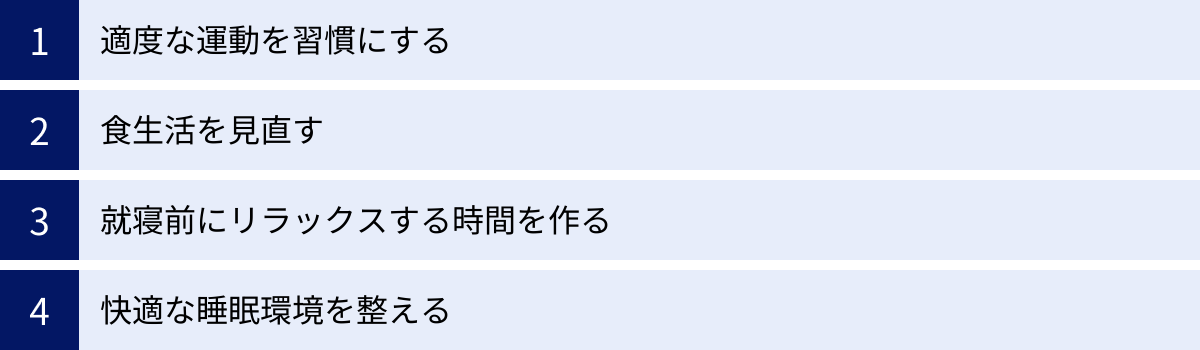

今日からできる!睡眠の質を高めるための具体的なポイント

睡眠負債を解消するためには、睡眠時間を確保することに加えて、「睡眠の質」を最大限に高めることが不可欠です。ここでは、日常生活の中ですぐに実践できる、睡眠の質を向上させるための具体的なアクションプランを「運動」「食事」「リラックス」「環境」の4つのテーマに分けて詳しくご紹介します。

適度な運動を習慣にする

運動は、質の高い睡眠を得るための最も効果的な方法の一つです。運動によってもたらされる心地よい疲労感はもちろん、体温の変化が自然な眠りを誘います。

私たちの体は、体の内部の温度である「深部体温」が下がる時に眠気を感じるようにできています。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上がります。そして、運動を終えて数時間経つと、体温は上がった分だけ大きく下がろうとします。この体温の落差が、スムーズな入眠と深いノンレム睡眠を促進するのです。

【実践のポイント】

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。激しすぎる運動はかえって交感神経を興奮させてしまうため、少し汗ばむ程度で、会話が楽しめるくらいの強度が目安です。就寝前の軽いストレッチやヨガも、筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果を高めます。

- 運動のタイミング: 最も効果的なのは就寝の3時間前くらいに運動を終えることです。例えば、23時に寝るなら、19時から20時にかけて30分程度の運動を行うのが理想的です。就寝直前の激しい運動は、体温や心拍数を上げてしまい逆効果になるため避けましょう。

- 継続のコツ: 毎日完璧に行う必要はありません。「エレベーターを階段にする」「一駅手前で降りて歩く」など、日常生活の中に体を動かす機会を組み込むことから始めましょう。週末にまとめて運動するだけでも効果はあります。大切なのは、無理なく続けられる習慣にすることです。

食生活を見直す

「何を、いつ食べるか」は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。特に、就寝前の食事内容には注意が必要です。

就寝前の食事やカフェイン、アルコールを控える

- 食事: 就寝時に胃の中に未消化の食べ物が残っていると、体は消化活動を優先するため、脳と体を休めるための深い睡眠に入りにくくなります。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。どうしても夜食を摂る場合は、消化の良いスープやヨーグルト、バナナなどを少量にとどめましょう。

- カフェイン: コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的には4〜8時間程度持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。午後3時以降はノンカフェインの飲み物(麦茶、ハーブティー、白湯など)に切り替えることをおすすめします。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠をスムーズにする作用がありますが、その効果は一時的なものです。アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドという物質が交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅く、断続的にしてしまいます。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなったり、筋肉を弛緩させる作用でいびきや無呼吸を悪化させたりすることもあります。安眠のためには、寝酒の習慣はやめるべきです。

睡眠の質をサポートする栄養素を摂る

日々の食事に、睡眠をサポートする栄養素を意識的に取り入れることも有効です。

| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる。 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、大豆製品(豆腐、納豆)、バナナ、ナッツ類 |

| GABA(ギャバ) | 興奮を鎮め、心身をリラックスさせる神経伝達物質。 | 発芽玄米、トマト、かぼちゃ、じゃがいも、チョコレート |

| グリシン | 深部体温を下げ、睡眠の質を高めるアミノ酸の一種。 | エビ、ホタテ、イカ、カジキマグロ、豚肉、牛肉 |

| マグネシウム | 筋肉の弛緩や神経の興奮を抑える働きがあるミネラル。 | アーモンド、ほうれん草、ひじき、玄米、アボカド |

これらの栄養素は、薬のように即効性があるわけではありません。大切なのは、特定の食品に偏るのではなく、バランスの取れた食事を心がける中で、これらの食品を意識的に取り入れることです。特に、メラトニンの材料となるトリプトファンは、日中に生成されたセロトニンから夜間に作られるため、朝食や昼食でしっかり摂取しておくことが重要です。

就寝前にリラックスする時間を作る

質の高い睡眠のためには、心身が興奮状態の「交感神経優位」から、リラックス状態の「副交感神経優位」へとスムーズに切り替わる必要があります。就寝前の1〜2時間は、自分なりのリラックス法を実践する「入眠儀式」の時間としましょう。

ぬるめのお湯で入浴する

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かることは、睡眠の質を高める上で非常に効果的です。38〜40℃のぬるめのお湯に15〜20分程度ゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。また、入浴によって一時的に上がった深部体温が、お風呂から上がった後に急降下することで、強い眠気が自然と訪れます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。入浴は就寝の90分〜2時間前に済ませるのがベストタイミングです。

就寝前のスマートフォンやPC操作をやめる

これは現代人にとって最も重要かつ難しい課題かもしれません。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に多く含まれる波長の光です。夜間にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

また、SNSやニュースサイト、ゲームなどは、内容そのものが脳を興奮させ、交感神経を活発にします。最低でも就寝の1時間前、できれば2時間前には全てのデジタルデバイスの電源をオフにする「デジタルデトックス」を習慣にしましょう。その代わり、読書(電子書籍ではなく紙の本が望ましい)、静かな音楽を聴く、アロマを焚く、軽いストレッチをするなど、アナログで穏やかな活動に切り替えることをおすすめします。

快適な睡眠環境を整える

最後の仕上げは、寝室を「最高の睡眠をとるための空間」に整えることです。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

質の高い睡眠は、前の晩からではなく、その日の朝から始まっています。朝、太陽の光を浴びることで、私たちの体内時計は約24時間周期にリセットされます。そして、このリセットから約14〜16時間後に、メラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるようにプログラムされています。

朝起きたら、まずカーテンを開けて5分以上、自然の光を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があります。これにより、体内時計が正常に働き、夜の快眠へと繋がります。

寝室の温度・湿度・光・音を調整する

睡眠中の五感を快適に保つことで、睡眠の質は格段に向上します。

| 要素 | 理想的な環境の目安 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 温度 | 夏:25~26℃、冬:20~22℃(寝具内の温度が33℃前後になるのが理想) | エアコンのタイマー機能を活用し、寝ている間に快適な室温を保つ。 |

| 湿度 | 通年:50~60% | 加湿器や除湿機を使って調整する。乾燥は喉や鼻の粘膜を痛め、多湿は不快感やカビの原因になる。 |

| 光 | 真っ暗、または豆電球程度のわずかな光 | 遮光カーテンやアイマスクを活用する。電子機器の待機ランプなどもテープで隠す。 |

| 音 | 40デシベル以下(図書館の中程度の静けさ) | 二重窓にする、厚手のカーテンを引く。気になる場合は耳栓やホワイトノイズマシンも有効。 |

これらのポイントを一つでも多く実践することで、あなたの睡眠は確実に質を高め、睡眠負債の返済を加速させることができるでしょう。

まとめ:日々の積み重ねで睡眠負債を解消しよう

この記事では、現代人が抱えがちな「睡眠負債」について、その正体からセルフチェック、原因、危険性、そして具体的な解消法までを網羅的に解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 睡眠負債とは、単なる寝不足ではなく、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積し、心身のパフォーマンスを静かに蝕む慢性的な状態です。

- セルフチェックリストで多くの項目が当てはまった方は、自覚している以上に深刻な負債を抱えている可能性があります。まずは自身の状態を客観的に認識することが、改善への第一歩です。

- 睡眠負債を放置すると、集中力や記憶力の低下に留まらず、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、うつ病、さらには認知症といった重大な疾患のリスクを高めることが科学的に明らかになっています。

- 負債解消の鍵は、休日の「寝だめ」に頼ることではありません。最も効果的なのは、毎日15分でも早く寝る習慣をつけ、平日の睡眠時間を少しずつ確保していくことです。

- そして、睡眠の「量」と同じくらい「質」が重要です。適度な運動、バランスの取れた食事、就寝前のリラックス、そして快適な寝室環境を整えることで、睡眠の質は格段に向上します。

睡眠は、単なる一日の終わりの休息ではありません。それは、翌日の活動のためのエネルギーを充電し、心と体をメンテナンスし、未来の健康を守るための、最も重要な自己投資です。

今日から、この記事で紹介した具体的なポイントを一つでもいいので、あなたの生活に取り入れてみてください。例えば、「いつもより15分早くスマートフォンを置く」「朝起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる」といった小さな一歩が、大きな変化の始まりとなります。

睡眠負債の返済は、一朝一夕にはいきません。しかし、日々の地道な積み重ねが、必ずやあなたの心身を健やかな状態へと導いてくれるはずです。活力に満ちた毎日を取り戻し、最高のパフォーマンスを発揮するために、今夜からあなたの睡眠を見直してみましょう。