「ベッドに入っても、なかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝、すっきりと起きられない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。日中のストレスや不規則な生活リズムは、心身の緊張状態を生み出し、質の高い睡眠を妨げる大きな原因となります。

そんな眠れない夜に、特別な道具も場所も必要とせず、誰でも手軽に試せる解決策が「睡眠導入呼吸法」です。意識的に呼吸をコントロールすることで、高ぶった神経を鎮め、心と体を自然な眠りへと誘います。

この記事では、なぜ呼吸法が睡眠に効果的なのかという科学的な理由から、即効性が期待できる具体的な呼吸法まで、網羅的に解説します。特に、世界中の専門家から注目を集める「4-7-8呼吸法」については、そのやり方をステップごとに詳しく紹介し、期待できる効果や実践のコツまで深掘りします。

この記事を読めば、あなたも今夜から実践できる、自分に合った睡眠導入呼吸法を見つけられるはずです。慢性的な寝不足から解放され、心身ともに満たされた毎日を送るための第一歩を、この記事と共に踏み出しましょう。

目次

寝れない時に呼吸法が効果的な理由

「たかが呼吸で、本当に眠れるようになるの?」と疑問に思うかもしれません。しかし、呼吸は私たちの心身の状態と密接に結びついており、意識的にコントロールすることで、驚くほど大きな影響を与えることができます。寝れない時に呼吸法が効果を発揮する主な理由は、「自律神経のバランスを整え、リラックスを促す副交感神経を優位にできる」という点に集約されます。

自律神経のバランスが整う

私たちの体には、内臓の働きや血流、体温、呼吸などを24時間自動でコントロールしている「自律神経」というシステムが存在します。自律神経は、活動モードの「交感神経」と、リラックスモードの「副交感神経」という、アクセルとブレーキのような役割を持つ2つの神経から成り立っています。

- 交感神経(アクセル): 日中の活動時や、ストレス、緊張、興奮を感じた時に活発になります。心拍数を上げ、血管を収縮させ、体を「戦うか逃げるか(Fight or Flight)」の状態に備えさせます。

- 副交感神経(ブレーキ): 食事中や睡眠中など、リラックスしている時に活発になります。心拍数を落ち着かせ、血管を拡張させ、消化を促進し、心身を「休息と回復(Rest and Digest)」モードに導きます。

健康な状態では、この2つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら、体の状態を適切に調整しています。しかし、現代社会に蔓延する慢性的なストレス、不規則な食生活、長時間のデスクワーク、スマートフォンの見過ぎといった要因は、このバランスを大きく崩してしまいます。特に、夜になっても交感神経が優位な状態が続くと、脳も体も興奮したままになり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

ここで重要になるのが「呼吸」の役割です。心臓の鼓動や胃腸の動きなど、自律神経が支配する機能のほとんどは、私たちの意志で直接コントロールできません。しかし、呼吸だけは唯一、意識的にその速さや深さを変えることができる自律神経系の活動です。

意識してゆっくりと深い呼吸を行うと、その情報が脳幹にある呼吸中枢に伝わります。脳幹は自律神経全体をコントロールする司令塔であるため、呼吸を落ち着かせることで、脳は「今はリラックスして良い時間だ」と判断し、交感神経の働きを抑え、副交感神経を優位にする指令を出します。つまり、意識的な呼吸は、自律神経のバランスを整えるための直接的なスイッチとして機能するのです。

例えば、プレゼン前や試験前など、極度に緊張した場面を想像してみてください。自然と呼吸は浅く、速くなっているはずです。これは交感神経が活発になっている証拠です。逆に、お風呂に浸かって「ふーっ」と息を吐いた時や、美しい景色を見て心が安らいだ時には、呼吸は自然と深く、ゆっくりになります。これは副交感神経が働いている状態です。このように、感情や体の状態が呼吸に影響を与えるのと同様に、意識的な呼吸によって感情や体の状態をコントロールすることも可能なのです。

副交感神経が優位になりリラックスできる

寝れない時に呼吸法が効果的なもう一つの理由は、副交感神経を直接的に活性化させ、心身を深いリラックス状態に導くことができる点にあります。特に、「吐く息」を意識的に長く、ゆっくり行うことが、副交感神経を優位にするための鍵となります。

呼吸の「吸う」という行為は交感神経を、「吐く」という行為は副交感神経を、それぞれ刺激しやすい性質を持っています。そのため、意図的に吐く息の時間を吸う息の時間よりも長く設定することで、強制的にリラックスモードのスイッチを入れることができます。

このメカニズムには、「迷走神経」という神経が深く関わっています。迷走神経は、脳から首、胸、腹部へと広がる最も長い脳神経であり、副交感神経の主要な伝達経路です。心拍数、呼吸、消化など、多くの内臓機能をコントロールしています。ゆっくりと深い呼吸、特に長い呼気(息を吐くこと)は、この迷走神経を刺激します。迷走神経が活性化すると、アセチルコリンという神経伝達物質が放出され、心臓のペースメーカーである洞房結節に作用して心拍数を減少させます。

心拍数が落ち着くと、血圧も下がり、筋肉の緊張もほぐれていきます。脳は「安全でリラックスできる状態だ」と認識し、興奮状態から鎮静状態へと移行します。この一連の流れが、スムーズな入眠に不可欠な心身のリラックス状態を作り出すのです。

さらに、深い呼吸は、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の分泌を促すとも言われています。セロトニンは精神の安定に寄与するだけでなく、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の原料となります。日中に呼吸法を取り入れてセロトニンの分泌を整えておくことは、夜の質の高い睡眠にも間接的につながるのです。

【よくある質問】

Q. なぜ吐く息の方が重要なのでしょうか?

A. 前述の通り、息を吸う行為(吸気)は交感神経を、息を吐く行為(呼気)は副交感神経を刺激する傾向があるためです。私たちは無意識のうちに、緊張すると息を吸い込み、リラックスすると息を吐き出しています。この体の自然な反応を逆手にとって、意識的に「吐く」時間を長くすることで、脳と体に「今はリラックスする時間だ」という信号を送り、副交感神経の働きを意図的に高めることができるのです。多くの睡眠導入呼吸法で、吐く時間が吸う時間より長く設定されているのはこのためです。

このように、呼吸法は単なる気休めや精神論ではありません。自律神経のメカニズムに直接働きかけ、心身を科学的にリラックスさせるための、極めて論理的で効果的な方法なのです。寝る前に数分間、呼吸に意識を向けるだけで、脳のスイッチを「活動モード」から「休息モード」へと切り替え、自然で深い眠りへと自分自身を導くことができます。

すぐ眠れるおすすめの睡眠導入呼吸法3選

自律神経を整え、心身をリラックスさせる呼吸法には様々な種類がありますが、ここでは特に睡眠導入効果が高いとされ、初心者でも取り組みやすい3つの代表的な呼吸法を紹介します。それぞれに特徴や難易度が異なるため、ご自身の状態や好みに合わせて、まずは一つ試してみるのがおすすめです。

| 呼吸法 | 主な特徴 | 難易度(目安) | 期待できる効果 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 4-7-8呼吸法 | 「4秒吸う・7秒止める・8秒吐く」というリズムで心拍数を強制的に落ち着かせる。 | ★★☆☆☆ | 即効性の高いリラックス効果、入眠促進、不安緩和 | 考え事や不安で眠れない、早く心を落ち着かせたい |

| 腹式呼吸 | 横隔膜を使い、深くゆっくりとした呼吸を行う。最も基本的なリラックス呼吸法。 | ★☆☆☆☆ | 全身のリラックス、ストレス軽減、血行促進 | 呼吸法が初めての人、慢性的なストレスを感じている人 |

| 片鼻呼吸法 | 左右の鼻を交互に使い呼吸するヨガの技法。自律神経のバランス調整に特化。 | ★★★☆☆ | 精神の安定、集中力向上、自律神経の調整 | 頭が冴えて眠れない、日中のパフォーマンスも高めたい人 |

① 4-7-8呼吸法

「4-7-8呼吸法」は、アメリカのアリゾナ大学医学部教授であり、統合医療の第一人者であるアンドルー・ワイル博士が提唱したことで世界的に有名になった呼吸法です。その強力なリラックス効果から「自然の精神安定剤」とも呼ばれ、わずか数分で心身を深い鎮静状態に導くとされています。

この呼吸法の最大の特徴は、「4秒で吸い、7秒息を止め、8秒で吐く」という厳密なリズムにあります。息を7秒間止めることで、肺に取り込んだ酸素が効率よく血中に溶け込み、全身の細胞に行き渡ります。そして、吸う時間の倍である8秒間かけてゆっくりと息を吐き出すことで、副交感神経を強力に刺激し、心拍数を強制的に低下させます。

この一連のプロセスは、交感神経の働きを鎮め、不安やストレスで高ぶった神経を急速に落ち着かせる効果が期待できます。特に、ベッドに入ってからも仕事の失敗や明日の予定などが頭の中をぐるぐると駆け巡り、思考が止まらなくて眠れない、というタイプの人に非常に効果的です。呼吸の秒数を数えることに意識を集中させるため、余計な考えから注意をそらすマインドフルネス的な効果も得られます。やり方の詳細は後の章で詳しく解説しますが、その即効性の高さから、まず最初に試してほしい呼吸法の一つです。

② 腹式呼吸

「腹式呼吸」は、ヨガや瞑想、武道など、さまざまな分野で基本とされる最もポピュラーな呼吸法です。私たちは普段、胸郭を広げて行う「胸式呼吸」を無意識に行っていますが、ストレスを感じるとこの胸式呼吸が浅く、速くなりがちです。それに対し、腹式呼吸は横隔膜という筋肉を上下に大きく動かして行う深い呼吸法です。

やり方は非常にシンプルで、息を吸うときにお腹を風船のように大きく膨らませ、息を吐くときにお腹をへこませていきます。この横隔膜の大きな動きには、多くのメリットがあります。

- 効率的な酸素摂取: 肺の底まで深く空気を取り込めるため、一度の呼吸でより多くの酸素を体内に供給できます。

- 副交感神経の刺激: 横隔膜の周辺には自律神経が集中しており、この動きが副交感神経を優位にし、リラックス効果を高めます。

- 内臓マッサージ効果: 横隔膜が上下することで、周辺の内臓が優しくマッサージされ、血行が促進されます。

腹式呼吸は、特別な秒数のルールもなく、自分のペースで「深く、ゆっくり」を意識するだけで実践できるため、呼吸法の初心者にとって最も取り組みやすい方法と言えるでしょう。慢性的なストレスで常に体がこわばり、呼吸が浅くなっていると感じる人は、まずこの腹式呼吸から始めて、深い呼吸の心地よさを体感することをおすすめします。寝る前だけでなく、仕事の合間や電車の中など、気づいた時に数回行うだけでも、心身のリフレッシュに繋がります。

③ 片鼻呼吸法

「片鼻呼吸法」は、ヨガの呼吸法(プラーナーヤーマ)の一つで、サンスクリット語では「ナーディー・ショーダナ」と呼ばれます。「ナーディー」はエネルギーの通り道、「ショーダナ」は浄化を意味し、その名の通りエネルギーの通り道を浄化し、心身のバランスを整えることを目的とした呼吸法です。

この呼吸法の特徴は、指で片方の鼻孔を塞ぎ、左右の鼻を交互に使って呼吸を行う点にあります。具体的には、「右の鼻孔を塞いで左の鼻孔から息を吸い込み、次に左の鼻孔を塞いで右の鼻孔から息を吐き出す」というサイクルを繰り返します。

東洋の伝統的な考え方では、左の鼻からの呼吸はリラックスを司る副交感神経(月のエネルギー)に、右の鼻からの呼吸は活動を司る交感神経(太陽のエネルギー)に関連しているとされています。この両方を交互に刺激することで、乱れた自律神経のバランスを理想的な状態に調整し、精神を穏やかに鎮める効果が期待できるのです。

日中の活動で交感神経が高ぶりすぎ、夜になっても頭が冴えわたって眠れない、という時に特に有効です. また、思考がクリアになり集中力が高まる効果もあるため、睡眠導入だけでなく、大事な仕事や勉強の前に精神を統一したいときにも活用できます。

少し手順が複雑なため、3つの中では最も難易度が高いと感じるかもしれませんが、その分、心身のバランス調整においては非常に高い効果が期待できる呼吸法です。慣れてくると、呼吸のリズムと指の動きに没頭することができ、深い瞑想状態に近い感覚を得られることもあります。他の呼吸法では物足りなさを感じる人や、より積極的に自律神経をコントロールしたい人は、ぜひ挑戦してみてください。

【実践】4-7-8呼吸法の具体的なやり方5ステップ

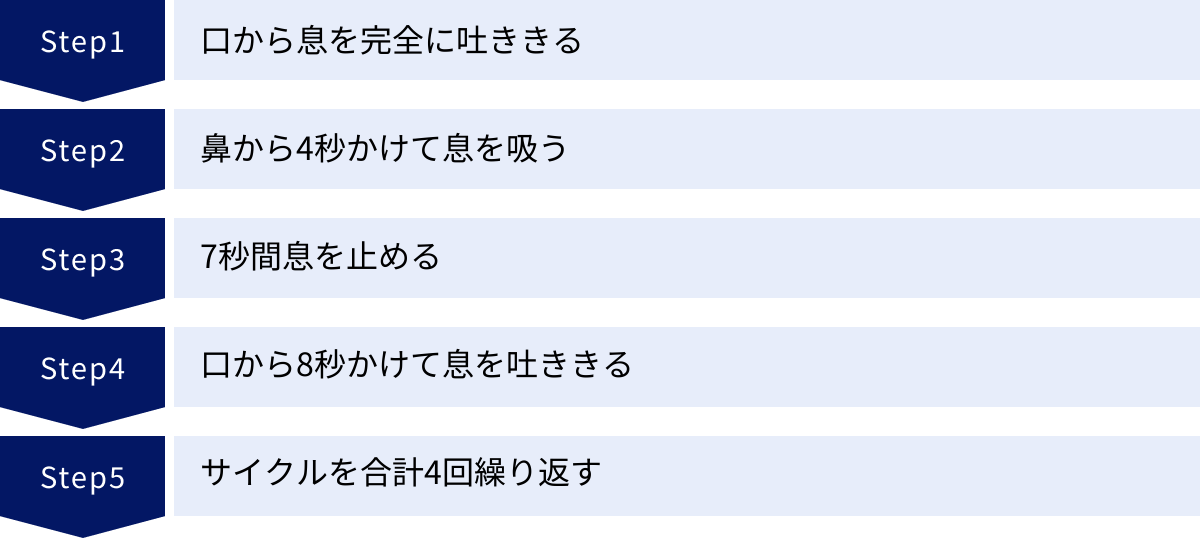

ここでは、数ある睡眠導入呼吸法の中でも特に即効性が高いとされ、注目を集めている「4-7-8呼吸法」の具体的なやり方を、初心者の方でも迷わず実践できるよう、5つのステップに分けて詳しく解説します。

始める前に、まずはリラックスできる姿勢をとりましょう。背筋を軽く伸ばして椅子に座るか、ベッドの上で仰向けになるのがおすすめです。体は締め付けず、ゆったりとした状態を保ちます。

① 口から息を完全に吐ききる

最初のステップは、準備段階として非常に重要です。まず、口から「シューッ」という音を立てながら、肺の中にある空気をすべて完全に吐ききります。

なぜ最初に息を吐くのかというと、これには2つの目的があります。一つは、肺の中に溜まった古い二酸化炭素を出し切り、次に吸い込む新鮮な酸素を効率よく取り込むためのスペースを作ること。もう一つは、「これから呼吸法を始める」という意識のスイッチを入れることです。「シューッ」という音を意識することで、注意が自然と呼吸に向けられ、雑念が払いやすくなります。

お腹を少しへこませるようなイメージで、もうこれ以上は吐けないというところまで、力強く、しかしゆっくりと息を吐き出してみてください。このステップを丁寧に行うことで、次の吸う息がより深く、効果的なものになります。

② 鼻から4秒かけて息を吸う

肺が空っぽになったら、次に口を閉じ、鼻から静かに息を吸い込みます。この時、心の中で「1、2、3、4」と4秒間カウントします。

ポイントは、勢いよく吸うのではなく、あくまでも静かに、穏やかに吸い込むことです。鼻から空気が入ってきて、肺がゆっくりと満たされていく感覚に意識を集中させましょう。

なぜ鼻から吸うことが推奨されるのでしょうか。鼻には、吸い込んだ空気を浄化するフィルター(鼻毛)、湿度を与える粘膜、温度を調整する毛細血管といった機能が備わっています。鼻呼吸を行うことで、体に優しく、質の良い空気を送り込むことができるのです。また、口を閉じて鼻呼吸をすることで、より深いリラックス効果が得られやすくなります。

③ 7秒間息を止める

4秒かけて息を吸い込んだら、次は7秒間、息を止めます。心の中で「1、2、3、4、5、6、7」とカウントしてください。

この「息を止める」ステップが、4-7-8呼吸法の核心部分です。この時間があることで、肺に取り込んだ酸素が血液中に効率よく吸収され、全身の細胞へと運ばれていきます。酸素が隅々まで行き渡ることで、体はリラックスし、神経系は落ち着きを取り戻します。

息を止める際は、体に力を入れすぎないように注意しましょう。肩や首の力を抜き、リラックスした状態を保ったまま、ただ静かに息を保持します。もし7秒間が苦しいと感じる場合は、決して無理をする必要はありません。最初は3~4秒から始め、慣れてきたら徐々に秒数を伸ばしていくようにしましょう。大切なのは秒数を守ることよりも、心地よく感じることです。

④ 口から8秒かけて息を吐ききる

7秒間息を止めた後、いよいよ最後のステップです。最初に吐いた時と同じように、「シューッ」という音を立てながら、今度は8秒間かけてゆっくりと口から息を吐き出します。心の中で「1、2、3、4、5、6、7、8」と、できるだけ長く、細く、そして完全に息を吐ききることを意識してください。

この「8秒かけて吐く」というプロセスが、副交感神経を最も強力に刺激する部分です。吸う時間(4秒)の倍の時間をかけて息を吐き出すことで、心拍数は自然と落ち着き、血圧は下がり、体は深いリラックス状態へと導かれます。

最後までしっかりと息を吐ききることで、肺の中の空気が再び空になり、次のサイクルの準備が整います。この時、体中の緊張やストレスが、吐く息と共に出ていくようなイメージを持つと、より効果的です。

⑤ ①〜④を合計4回繰り返す

上記②~④(吸う→止める→吐く)のサイクルを1回として、これを合計で4回繰り返します。提唱者であるアンドルー・ワイル博士は、初心者はまず4回繰り返すことから始め、1日に2回(例えば朝と夜)行うことを推奨しています。

たった4回の繰り返しですが、正しく行えば、多くの人が心拍数が落ち着き、心身が鎮まっていくのを感じられるはずです。慣れてきたら、最大で8回まで繰り返しても良いとされていますが、それ以上は行わないようにしましょう。

【よくある質問】

Q. 途中でめまいがしたり、息苦しくなったりした場合はどうすればいいですか?

A. すぐに呼吸法を中断し、普段の自然な呼吸に戻してください。めまいや息苦しさは、急に多くの酸素を取り込んだり、息を止めることに慣れていなかったりするために起こることがあります。無理は禁物です。秒数をそれぞれ「2秒吸う・3.5秒止める・4秒吐く」のように、比率(1:1.75:2)を保ったまま短くしたり、息を止める時間をなくして「4秒吸って8秒吐く」だけにしたりと、自分が最も心地よいと感じるペースに調整することが継続の秘訣です。大切なのは、呼吸を通じてリラックスすることであり、メソッドを完璧にこなすことではありません。

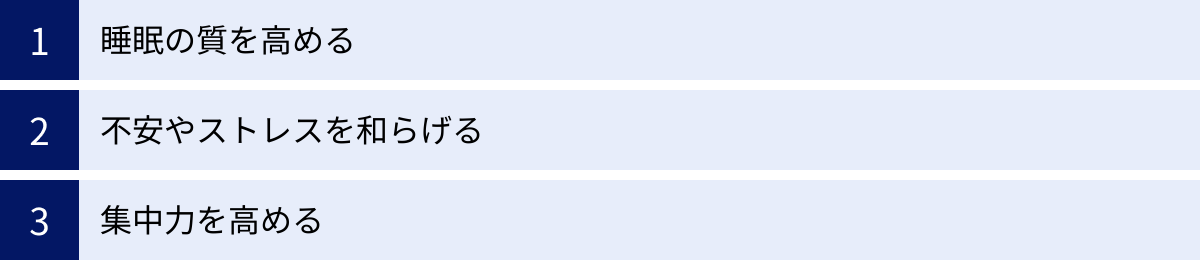

4-7-8呼吸法に期待できる3つの効果

「4-7-8呼吸法」は、単に寝つきを良くするだけでなく、私たちの心身にさまざまなポジティブな効果をもたらす可能性を秘めています。この呼吸法を習慣にすることで、睡眠の質の向上はもちろん、日中のパフォーマンス改善にも繋がります。ここでは、4-7-8呼吸法に期待できる代表的な3つの効果について詳しく解説します。

① 睡眠の質を高める

4-7-8呼吸法がもたらす最も直接的で有名な効果は、睡眠の質を総合的に高めることです。これは、寝つきを良くする(入眠潜時の短縮)だけでなく、眠りの深さや、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の減少にも関わってきます。

まず、寝る前にこの呼吸法を実践することで、前述の通り、副交感神経が優位になり、心拍数が落ち着きます。これにより、日中の活動やストレスによって高ぶった交感神経の働きが鎮まり、心身がスムーズに「休息モード」へと切り替わります。脳波も、覚醒状態のベータ波からリラックス状態のアルファ波、そして眠りの入り口であるシータ波へと移行しやすくなり、ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間(入眠潜時)が短縮されることが期待できます。

【具体例】

例えば、重要なプロジェクトを終えたばかりの夜、達成感と共に脳が興奮状態にあり、さまざまな考えが頭を巡って眠れない、という経験はないでしょうか。このような時、4-7-8呼吸法を数サイクル行うことで、思考のループを強制的に断ち切ることができます。呼吸のカウントに意識を集中させる行為そのものが、一種の瞑想(マインドフルネス)となり、高ぶった思考を鎮静化させます。結果として、スムーズな入眠が可能になるのです。

さらに、深いリラックス状態で眠りにつくことは、睡眠全体の質にも影響します。心身の緊張が取れた状態で入眠することで、深いノンレム睡眠の割合が増えやすくなり、成長ホルモンの分泌や細胞の修復といった、睡眠本来の役割が効率的に行われます。これにより、夜中に些細な物音や体の不快感で目が覚めてしまう「中途覚醒」の頻度が減り、朝までぐっすりと眠れるようになる可能性があります。朝起きた時の爽快感や、日中の眠気の軽減にもつながるでしょう。

② 不安やストレスを和らげる

4-7-8呼吸法は「自然の精神安定剤」と称されるように、不安やストレスを即座に和らげる効果が非常に高いことで知られています。この効果は、睡眠時だけでなく、日中のさまざまなシチュエーションで活用できます。

生理学的な観点から見ると、強いストレスや不安を感じると、体は「戦うか逃げるか」モードに入り、ストレスホルモンであるコルチゾールやアドレナリンが分泌されます。これにより心拍数や血圧が上昇し、呼吸が浅く速くなります。4-7-8呼吸法は、この身体的な反応に直接介入し、逆のプロセスを誘発します。意図的に呼吸を深く、ゆっくりにすることで副交感神経を活性化させ、コルチゾールなどのストレスホルモンの分泌を抑制し、心拍数や血圧を正常な状態に戻す手助けをします。

心理的な観点からも、この呼吸法は非常に有効です。不安を感じている時、私たちの意識は未来の心配事や過去の後悔といったネガティブな思考に囚われがちです。4-7-8呼吸法は、意識の焦点を「今、ここ」の身体感覚(呼吸)に戻す強力なツールです。4秒吸い、7秒止め、8秒吐くという一連のプロセスに集中することで、不安を引き起こしている思考から物理的に注意を引き離すことができます。この「今この瞬間への集中」はマインドフルネスの核となる要素であり、精神的な動揺を鎮めるのに大きな効果を発揮します。

【具体例】

大事なプレゼンテーションや面接の前、極度の緊張で心臓がバクバクし、頭が真っ白になりそうな場面で、トイレなどで人知れず4-7-8呼吸法を2〜3サイクル行ってみてください。急速に心拍が落ち着き、冷静さを取り戻すことができるでしょう。また、対人関係でイライラした時や、予期せぬトラブルに見舞われた時など、感情的になりそうな瞬間にこの呼吸法を実践することで、衝動的な反応を抑え、一歩引いて客観的に状況を判断する助けとなります。

③ 集中力を高める

リラックス効果が強調されがちな4-7-8呼吸法ですが、実は集中力を高める効果も期待できます。これは、リラックスと集中が相反するものではなく、質の高い集中は深いリラックス状態から生まれるという考えに基づいています。

集中力が散漫になる原因の一つに、過度な興奮や不安、あるいは逆に倦怠感や眠気があります。4-7-8呼吸法は、自律神経のバランスを整えることで、心身を「穏やかで、かつ覚醒している」という最適な状態に導きます。

メカニズムとしては、まず深い呼吸によって脳への酸素供給量が増加し、脳機能そのものが活性化します。次に、副交感神経が適度に働くことで、過剰なストレスや雑念が取り払われ、目の前のタスクに意識を向けやすくなります。これにより、いわゆる「ゾーン」や「フロー」と呼ばれる、高い集中状態に入りやすくなるのです。

【具体例】

長時間のデスクワークで集中力が途切れてきた午後、コーヒーを飲む代わりに、窓を開けて新鮮な空気を吸いながら4-7-8呼吸法を数回行ってみましょう。頭がすっきりとし、眠気が覚め、新たな気持ちで仕事に取り組むことができます。また、複雑な問題を解決しようとしている時や、創造的なアイデアが必要な時に、一度この呼吸法で頭の中をリセットすることで、新たな視点やひらめきが生まれやすくなることもあります。

このように、4-7-8呼吸法は、夜の睡眠を改善するだけでなく、日中のストレス管理やパフォーマンス向上にも役立つ、非常に汎用性の高いスキルであると言えるでしょう。

睡眠導入呼吸法を効果的に行うためのポイント

呼吸法は誰でも手軽に始められますが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。ただやり方をなぞるだけでなく、少しの工夫と意識を加えることで、リラックス効果は格段に高まります。ここでは、呼吸法をより効果的に行うための4つの重要なポイントを解説します。

リラックスできる環境を整える

呼吸法の効果は、それを行う環境に大きく左右されます。心身を落ち着かせるためには、まず周囲の環境からリラックスできる状態を作り出すことが不可欠です。

就寝前にベッドの上で行う

呼吸法を睡眠導入の目的で行う場合、最も効果的な場所は就寝前のベッドの上です。これを毎晩の習慣にすることで、「呼吸法を行う=眠る時間」という条件付けが脳と体にインプットされます。これは「パブロフの犬」で知られる条件反射と同じ原理で、「スリープ・リチュアル(眠りの儀式)」として定着させることで、よりスムーズに入眠できるようになります。

姿勢は、仰向けが最もリラックスしやすいでしょう。両手両足を軽く広げ、体のどこにも力が入っていない状態を作ります。お腹の動きを感じやすいように、片手をお腹の上に置くのもおすすめです。もし仰向けがしっくりこない場合は、背筋を軽く伸ばしてベッドの上であぐらをかくなど、自分が最も「心地よい」と感じる姿勢を見つけることが大切です。

照明を暗くしリラックスできる服装で行う

視覚からの刺激は、脳の覚醒に大きく影響します。特に、蛍光灯のような白い光は交感神経を刺激し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。呼吸法を始める前には、部屋の照明を暖色系の間接照明だけにしたり、フットライトやキャンドルライト(火の取り扱いには十分注意)を利用したりして、できるだけ暗く、落ち着いた空間を演出しましょう。

また、服装もリラックスを左右する重要な要素です。体を締め付けるような服や、肌触りの悪い素材は、無意識のうちに体に緊張を与えてしまいます。シルクやコットンなど、肌触りが良く、体を締め付けないゆったりとしたパジャマやルームウェアに着替えてから行いましょう。体が解放される感覚が、呼吸によるリラックス効果をさらに深めてくれます。

秒数や回数にこだわりすぎない

特に4-7-8呼吸法のような秒数が決まっているメソッドでは、初心者は「完璧にやらなければ」というプレッシャーを感じがちです。しかし、これが逆効果になることが少なくありません。息を止めるのが苦しかったり、秒数を数えることに必死になったりしては、リラックスするどころか新たなストレスを生んでしまいます。

最も大切なのは、メソッドの正確さよりも「自分が心地よいと感じる」ことです。4-7-8という比率は理想ですが、最初は「3秒吸って、5秒止めて、6秒吐く」など、自分が楽にできる範囲で始めてみましょう。比率を保ったまま「2-3.5-4」のように全体を短くするのも良い方法です。

回数についても同様です。「4回繰り返す」のが基本とされていますが、1回だけでも、あるいは2回で心地よくなったらそこでやめても構いません。「〜しなければならない」という義務感を手放し、自分の体の声に耳を傾け、その日のコンディションに合わせて調整する柔軟性が、呼吸法を長く続けるための最大のコツです。

舌の位置を意識する

これは、特に4-7-8呼吸法を実践する際に提唱されている、少し専門的ながら効果的なテクニックです。それは、呼吸法の最中、常に「舌先を、上の前歯のすぐ裏側の歯茎の付け根あたり」に軽くつけておくというものです。

一見、不思議なテクニックに思えるかもしれませんが、これにはいくつかの理由があります。東洋医学やヨガの思想では、このスポットはエネルギーの経絡が交わる重要なポイントとされ、舌をここにつけることで心身のエネルギーバランスが整い、精神が安定しやすくなると考えられています。

また、より実践的な効果として、この位置に舌を固定しておくことで、意識が散漫になるのを防ぎ、呼吸に集中しやすくなります。さらに、口から息を吐く際に、舌がガイドの役割を果たし、「シューッ」という音を出しやすくなり、息をコントロールしやすくなるというメリットもあります。

最初は少し違和感があるかもしれませんが、慣れてくると自然にできるようになります。この小さな工夫が、リラックスの度合いを一段と深めてくれるかもしれません。

毎日続けることを意識する

呼吸法は、一度行っただけで劇的な変化が起こる魔法ではありません。もちろん、即効性のあるリラックス効果は得られますが、その効果を安定させ、睡眠の質を根本から改善していくためには、何よりも継続が力となります。

筋力トレーニングと同じように、呼吸法も続ければ続けるほど、脳と体がリラックスの感覚を学習し、「呼吸筋」ともいえる横隔膜などの筋肉がしなやかになります。最初は効果を実感しにくくても、毎日続けることで、次第に短い時間で、より深いリラックス状態に入れるようになっていきます。

まずは「寝る前に3回だけ」というように、ごく簡単な目標を立てて、毎日続けることを最優先にしましょう。完璧を目指す必要はありません。たとえ1日忘れてしまっても、自分を責めずにまた次の日から再開すれば良いのです。歯磨きや洗顔のように、生活の一部として習慣化できた時、呼吸法はあなたにとって一生ものの快眠スキルとなるでしょう。

呼吸法を行う際の注意点

手軽で安全なイメージのある呼吸法ですが、心身に直接働きかけるものである以上、いくつかの注意点が存在します。特に、体の状態によっては思わぬ不調を引き起こす可能性もゼロではありません。安全に、そして安心して呼吸法を実践するために、以下の点を必ず守ってください。

無理のない範囲で行い息苦しい場合は中断する

呼吸法で最も避けなければならないのは、「頑張りすぎること」です。リラックスするために行っているはずが、秒数や回数に固執するあまり、体に無理を強いてしまうケースが少なくありません。

特に、普段運動習慣がない方や、呼吸器系が強くない方が、急に深い呼吸や長い息止めを行うと、以下のような症状が現れることがあります。

- めまい、立ちくらみ: 急激な血中酸素濃度の変化や、血圧の変動によって起こることがあります。

- 息苦しさ、動悸: 息を止めすぎたり、過剰に呼吸をコントロールしようとしたりすることで、体が酸欠や過呼吸(ハイパーベンチレーション)に近い状態になることがあります。

- 頭痛: 脳の血管が急に拡張・収縮することによって引き起こされる場合があります。

- 手足のしびれ: 過呼吸の状態になると、血液がアルカリ性に傾き、手足の末端にしびれを感じることがあります。

これらの症状は、ほとんどの場合、呼吸法を中断して普段の自然な呼吸に戻せばすぐに治まります。もし、少しでも「苦しい」「不快だ」と感じた場合は、ためらわずにすぐに中止してください。そして、横になるなどして楽な姿勢で休みましょう。

呼吸法の目的は、あくまで心身を心地よい状態に導くことです。定められたメソッドはガイドラインであり、絶対的なルールではありません。自分の体の声に正直になり、常に「気持ちいい」と感じられる範囲で行うことが、安全と効果の両方を確保する上で最も重要な心構えです。

妊娠中や持病がある方は医師に相談する

ほとんどの人にとって安全な呼吸法ですが、特定の健康状態にある方にとっては、リスクを伴う可能性があります。特に以下に該当する方は、自己判断で呼吸法を始める前に、必ずかかりつけの医師や専門家に相談し、許可を得るようにしてください。

- 妊娠中の方: 妊娠中は体の状態が非常にデリケートです。呼吸の変化が血圧や心拍数に影響を与え、母体や胎児に予期せぬ影響を及ぼす可能性があります。特に、息を強く止めたり、腹圧をかけたりするような呼吸法は避けるべきです。医師の指導のもと、マタニティヨガなどで推奨されている穏やかな呼吸法を行うようにしましょう。

- 呼吸器系の疾患がある方(喘息、COPDなど): 呼吸を意図的にコントロールすることが、かえって発作を誘発したり、症状を悪化させたりする危険性があります。専門医の管理下で行う必要があります。

- 循環器系の疾患がある方(心臓病、不整脈、高血圧、低血圧など): 呼吸は心拍数や血圧に直接影響します。特に息を止める行為は、血圧を一時的に上昇させる可能性があるため、注意が必要です。医師に相談し、どの程度の呼吸法なら安全に行えるかを確認してください。

- 精神疾患の治療中の方(パニック障害、重度の不安障害など): 呼吸に意識を向けすぎることが、かえって不安やパニック発作の引き金になるケースも報告されています。一方で、治療の一環として呼吸法が用いられることもあります。必ず主治医やカウンセラーと相談しながら、適切な方法で取り組むことが重要です。

この記事で紹介している内容は、あくまで健康な成人を対象とした一般的な情報提供であり、医学的なアドバイスに代わるものではありません。ご自身の健康状態に少しでも不安がある場合は、専門家の意見を優先してください。安全を第一に考え、安心して実践できる環境を整えることが、呼吸法を有効なツールとして活用するための大前提となります。

呼吸法とあわせて試したい!睡眠の質を高める方法

睡眠導入呼吸法は、寝る前の心身をリラックスさせるための非常に効果的なスイッチですが、それだけで全ての睡眠問題が解決するわけではありません。日中の過ごし方や寝る前の習慣といった、生活全体のリズムが睡眠の質を大きく左右します。

ここでは、呼吸法とあわせて実践することで、相乗効果が期待できる「睡眠の質を高めるための基本的な生活習慣(睡眠衛生)」を5つ紹介します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

質の高い睡眠は、夜だけでなく、朝の過ごし方から始まっています。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(概日リズム)」が備わっています。この時計を毎日正確にリセットすることが、夜の自然な眠気に不可欠です。

そのリセットボタンの役割を果たすのが「太陽の光」です。朝、目覚めてから太陽の光を浴びると、その情報が脳に伝わり、体内時計がリセットされると共に、精神を安定させるホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、リセットから約14~16時間後に、睡眠を促すホルモン「メラトニン」に変換されます。

つまり、朝、しっかりと光を浴びることが、夜に自然と眠くなるための準備になるのです。

【具体的な方法】

- 起床後1時間以内に、15分〜30分程度、屋外で直接太陽の光を浴びるのが理想です。

- ベランダに出る、窓際で過ごす、通勤時に一駅手前で降りて歩くなど、生活に取り入れやすい方法で構いません。

- 曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるため、効果は期待できます。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことも、夜の快眠に大きく貢献します。運動には主に2つの効果があります。

- 適度な疲労感: 運動によって生じる心地よい疲労感は、体を休息モードに切り替えやすくし、寝つきを良くします。

- 深部体温のコントロール: 運動をすると、体の中心部の温度である「深部体温」が一時的に上昇します。そして、運動後、この深部体温が下がっていく過程で、体は眠気を感じるようにできています。

【具体的な方法】

- ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳といった、リズミカルな有酸素運動が特におすすめです。

- 時間は30分程度、週に3〜5日を目安に、無理なく続けられる範囲で行いましょう。

- タイミングとしては、就寝の3時間前までに終えるのが理想です。就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため、避けましょう。

就寝前にぬるめのお風呂で体を温める

就寝前の入浴は、最高の睡眠導入儀式の一つです。ここでも鍵となるのは「深部体温」です。入浴によって一時的に上がった深部体温が、お風呂から出た後に急速に下がっていくタイミングで、強い眠気が訪れます。

【具体的な方法】

- お湯の温度は、38℃〜40℃のぬるめが最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激し、目を覚ましてしまうので逆効果です。

- 就寝の90分〜120分前に、15分〜20分程度、肩までゆっくりと浸かるのが理想的です。

- リラックス効果のある入浴剤やエッセンシャルオイル(ラベンダーなど)を加えるのも良いでしょう。

寝る前のスマホやパソコン操作を控える

現代人にとって最も難しい習慣かもしれませんが、睡眠の質を考える上で避けては通れないのが、デジタルデバイスとの付き合い方です。スマートフォンやパソコン、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、体内時計に「今は昼間だ」と誤認させ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

寝る直前までSNSをチェックしたり、動画を観たりしていると、脳は覚醒モードのままになり、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りも浅くなってしまいます。

【具体的な方法】

- 就寝の1〜2時間前からは、スマホやパソコンの操作を終えるのが理想です。

- どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限に設定し、「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を積極的に活用しましょう。

- 寝室にはスマホを持ち込まず、充電はリビングなど別の部屋でする「デジタル・デトックス」を試すのも非常に効果的です。

温かい飲み物やアロマでリラックスする

呼吸法と同様に、五感を使ってリラックスを促すことも効果的です。特に、体を内側から温めることや、心地よい香りを感じることは、副交感神経を優位にする手助けになります。

【具体的な方法】

- 温かい飲み物: カフェインを含まないハーブティー(カモミール、リンデンなど)、ホットミルク、白湯などがおすすめです。内臓から体を温め、ホッとする時間を作りましょう。

- アロマ: 鎮静作用があることで知られるラベンダー、カモミール、サンダルウッドなどの香りを、アロマディフューザーで焚いたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのも良い方法です。

これらの習慣を呼吸法と組み合わせることで、夜の眠りの質を高めるだけでなく、日中の心身のコンディションも整えることができます。 一つでも二つでも、できそうなことから生活に取り入れてみてください。

まとめ

今回は、「すぐ眠れる睡眠導入呼吸法」をテーマに、その科学的な根拠から具体的な実践方法、そして睡眠の質を総合的に高めるためのポイントまで、幅広く解説してきました。

この記事の重要なポイントを改めて振り返ってみましょう。

- 寝れない時に呼吸法が効果的なのは、自律神経のバランスを整え、リラックスを司る「副交感神経」を優位にできるから。 呼吸は、私たちが唯一、意識的にコントロールできる自律神経系の活動であり、心身を休息モードに切り替える強力なスイッチとなります。

- おすすめの睡眠導入呼吸法は3つ。

- 4-7-8呼吸法: 即効性が高く、思考のループを断ち切りたい時に最適。

- 腹式呼吸: 初心者でも簡単で、慢性的なストレス緩和に効果的。

- 片鼻呼吸法: 自律神経のバランス調整に優れ、頭が冴えて眠れない時に有効。

- 4-7-8呼吸法は「①息を吐ききる→②4秒吸う→③7秒止める→④8秒吐く」という5ステップで実践する。 この呼吸法は、睡眠の質を高めるだけでなく、不安やストレスの緩和、集中力の向上にも役立ちます。

- 呼吸法の効果を高めるには「環境」「無理しない」「舌の位置」「継続」が鍵。 リラックスできる環境を整え、秒数にこだわらず心地よさを優先し、毎日少しずつでも続けることが、習慣化と効果実感への近道です。

- 呼吸法は安全第一で。 息苦しさなどを感じたらすぐに中断し、持病がある方や妊娠中の方は必ず事前に医師に相談してください。

- 呼吸法だけでなく、生活習慣全体の見直しが根本的な解決に繋がる。 朝日を浴びる、日中に運動する、ぬるめのお風呂に入る、寝る前のスマホを控えるといった「睡眠衛生」を整えることで、呼吸法の効果はさらに高まります。

睡眠の悩みは非常につらく、日中のパフォーマンスや心身の健康にも大きな影響を及ぼします。しかし、特別な薬や高価な器具に頼る前に、私たち自身の体に備わっている「呼吸」という素晴らしい機能を見直してみてはいかがでしょうか。

完璧を目指す必要はありません。まずは今夜、ベッドに入ったら、ほんの数分間だけ、この記事で紹介した呼吸法を一つ試してみてください。 ゆっくりと息を吸い込み、そして長く吐き出す。その心地よい感覚に意識を向けるだけで、あなたの心と体は、きっと穏やかな眠りの世界へと導かれるはずです。

この記事が、あなたの快適な睡眠と、より健やかな毎日への一助となれば幸いです。