「日中、猛烈な眠気に襲われる」「休日は昼過ぎまで寝てしまう」「なんだか集中力が続かない」。もし、このような悩みを抱えているなら、それは「睡眠負債」が原因かもしれません。

睡眠負債は、単なる寝不足とは異なり、日々のわずかな睡眠不足が借金のようにじわじわと蓄積し、心身にさまざまな悪影響を及ぼす状態を指します。この状態を放置すると、仕事のパフォーマンス低下はもちろん、生活習慣病や精神的な不調のリスクを高めることにも繋がりかねません。

この記事では、睡眠負債の正体から、そのリスク、そして効果的な返済方法までを網羅的に解説します。週末の「寝だめ」は本当に有効なのか、睡眠の質を根本から改善するにはどうすれば良いのか、具体的な方法を詳しくご紹介します。ご自身の睡眠を見直し、毎日をすっきりと、より生産的に過ごすための第一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠負債とは

近年、メディアなどで頻繁に耳にするようになった「睡眠負債」という言葉。しかし、その正確な意味や、単なる「寝不足」との違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、睡眠負見出しの基本的な概念と、なぜ現代の日本人にとって特に深刻な問題となっているのか、その背景を詳しく解説します。

睡眠不足が借金のように蓄積した状態

睡眠負債とは、自分にとって最適な睡眠時間と、実際の睡眠時間との間に生じる差(不足分)が、まるで借金のように日々積み重なっていく状態を指します。この概念は、スタンフォード大学の研究などによって広く知られるようになりました。

例えば、あなたにとって理想的な睡眠時間が毎日7時間であるにもかかわらず、平日は仕事やプライベートの都合で平均5時間しか眠れていないとします。この場合、1日あたり2時間の睡眠不足が生じます。この「2時間」が睡眠負債となり、月曜日から金曜日までの5日間で合計10時間もの負債が蓄積される計算になります。

重要なのは、これが単なる一過性の寝不足ではないという点です。徹夜明けのような極端な睡眠不足であれば、誰しもが強い眠気や疲労感を感じ、休息の必要性を自覚します。しかし、睡眠負債は1日に30分や1時間といった、自分では「大したことない」と感じてしまうようなわずかな不足が、長期間にわたって慢性的に続くことで発生します。

本人は十分に眠れているつもりでも、脳や身体は着実にダメージを蓄積していきます。借金が利子によって膨らんでいくように、睡眠負債もまた、蓄積されればされるほど、集中力の低下、判断ミス、感情の不安定化といった形で、日常生活に深刻な「利子」を支払わせることになるのです。

この状態の恐ろしい点は、本人が不調に気づきにくい「自覚症状のなさ」にあります。慢性的な睡眠不足状態に身体が慣れてしまい、日中のパフォーマンスが低下しているにもかかわらず、それを「自分の実力はこんなものだ」「年齢のせいだ」と思い込んでしまうケースが少なくありません。しかし、水面下では着実に心身が蝕まれており、ある日突然、大きな健康問題として表面化するリスクをはらんでいます。したがって、睡眠負債は「静かなる脅威」とも言えるでしょう。

日本人は世界的に睡眠時間が短い傾向にある

睡眠負債が日本で特に注目される背景には、日本人の睡眠時間が世界的に見て極めて短いという客観的な事実があります。

経済協力開発機構(OECD)が発表した「Gender Data Portal 2021」によると、加盟国30カ国の中で、日本人の平均睡眠時間は7時間22分と、最も短い結果となりました。これは全加盟国の平均である8時間28分を1時間以上も下回る数値です。この調査は2021年のものですが、それ以前の調査でも日本は常に最下位レベルに位置しており、この傾向は長年にわたって続いていることがわかります。(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

では、なぜ日本人の睡眠時間はこれほどまでに短いのでしょうか。その原因は複合的ですが、主に以下のような社会的・文化的背景が指摘されています。

- 長時間労働と通勤時間:

日本のビジネス文化は依然として長時間労働が根強く、残業が常態化している企業も少なくありません。また、都市部では片道1時間以上の長い通勤時間も珍しくなく、これらの時間が可処分時間を圧迫し、結果として睡眠時間を削らざるを得ない状況を生み出しています。 - 24時間社会の進展とライフスタイルの多様化:

コンビニエンスストアやインターネット、スマートフォンの普及により、私たちの生活は昼夜を問わず活動できる便利なものになりました。しかし、その一方で、夜遅くまで仕事や娯楽に時間を費やすことが容易になり、就寝時間が遅くなる傾向に拍車をかけています。特に就寝前のスマートフォン利用は、画面から発せられるブルーライトが睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、寝つきを悪くする一因とされています。 - 睡眠に対する意識の低さ:

「睡眠時間を削って頑張ることが美徳」といった価値観が、いまだに一部で根強く残っていることも無視できません。仕事や勉強の成功のために睡眠を犠牲にすることを厭わない風潮が、睡眠の重要性を軽視させ、結果的に睡眠負債の蓄積につながっている可能性があります。

このような状況下で、多くの日本人が知らず知らずのうちに睡眠負債を抱え込んでいると考えられます。自分では「普通」だと思っている生活習慣が、実は心身の健康を少しずつ損なっているかもしれないのです。この現状を認識し、自身の睡眠時間と質について真剣に向き合うことが、睡眠負債という見えざる脅威から身を守るための第一歩となります。

あなたは睡眠負債かも?セルフチェックリスト

睡眠負債の厄介な点は、慢性化することで自分ではその不調に気づきにくくなることです。日中のパフォーマンス低下を「いつものこと」と見過ごしているかもしれません。そこで、客観的にご自身の状態を把握するためのセルフチェックリストを用意しました。

以下の項目にいくつ当てはまるか、最近1ヶ月の自分を振り返りながらチェックしてみましょう。

| チェック項目 | なぜ睡眠負債のサインなのか? |

|---|---|

| □ 日中、特に昼食後に強い眠気に襲われることがある | 睡眠が足りていないと、覚醒を維持する脳の働きが弱まります。特に、食後は血糖値の変動も相まって、睡眠圧(眠ろうとする力)に抵抗できなくなり、強い眠気として現れます。 |

| □ 休日は平日より2時間以上長く寝てしまう(寝だめ) | 平日に蓄積した睡眠負債を、身体が必死に返済しようとしているサインです。これは、平日の睡眠が恒常的に不足している明確な証拠と言えます。 |

| □ 電車やバスに乗ると、すぐにうたた寝してしまう | 静かで単調な環境になると、覚醒を保つための刺激が減り、隠れていた眠気が一気に表面化します。座って数分で眠ってしまうのは、かなりの睡眠不足状態にある可能性を示唆します。 |

| □ 簡単な計算ミスや言い間違い、変換ミスが増えた | 睡眠不足は、注意力やワーキングメモリ(短期的な記憶)を司る脳の前頭前野の機能を低下させます。これにより、普段ならしないようなケアレスミスが頻発するようになります。 |

| □ 新しいことを覚えたり、創造的なアイデアを考えたりするのが難しい | 記憶の定着や情報整理は、睡眠中に行われます。睡眠が不足すると、これらのプロセスが阻害され、学習能力や発想力が低下します。 |

| □ 最近、些細なことでイライラしたり、気分が落ち込んだりしやすい | 睡眠不足は、感情をコントロールする扁桃体と前頭前野の連携を乱します。これにより、感情のブレーキが効きにくくなり、ネガティブな感情に支配されやすくなります。 |

| □ ベッドに入ってから5分以内に眠りに落ちる | 「寝つきが良い」とポジティブに捉えがちですが、これは「気絶するように眠っている」状態であり、極度の睡眠不足のサインです。健康な状態であれば、ベッドに入ってから10〜20分程度で自然に眠りにつきます。 |

| □ 朝、目覚ましが鳴ってもなかなか起きられず、二度寝してしまう | 睡眠が足りていないため、身体が休息を求めている状態です。目覚めのスッキリ感がなく、起床時に強い疲労感が残っているのは、睡眠の量または質が不足している証拠です。 |

| □ コーヒーやエナジードリンクがないと、午前中を乗り切れない | カフェインなどの覚醒作用を持つ物質に頼らなければ集中力や活力を維持できないのは、自身の力だけでは覚醒状態を保てないほど、睡眠が不足していることを示しています。 |

| □ なんとなく身体がだるく、風邪をひきやすくなった気がする | 睡眠中に分泌される成長ホルモンや、免疫細胞の活動が、睡眠不足によって妨げられます。その結果、疲労が抜けにくくなったり、免疫力が低下したりします。 |

【診断の目安】

- 1〜2個当てはまる: 睡眠負債の予備軍かもしれません。生活習慣を見直す良い機会です。

- 3〜5個当てはまる: 睡眠負債が蓄積し始めている可能性が高いです。意識的な対策が必要な段階です。

- 6個以上当てはまる: 深刻な睡眠負債状態にあると考えられます。心身に不調が現れる前に、早急に睡眠習慣の改善に取り組みましょう。

このチェックリストは、あくまで簡易的な自己診断です。しかし、もし多くの項目に心当たりがある場合は、ご自身の睡眠が量・質ともに足りていない可能性を真剣に受け止める必要があります。次の章で解説する睡眠負債のリスクを理解し、具体的な対策へと進んでいきましょう。

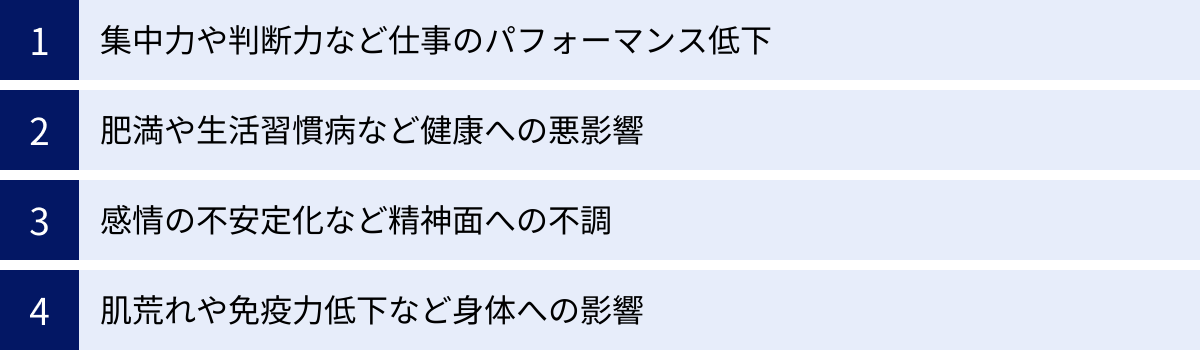

睡眠負債を放置する4つのリスク

「少し眠いだけ」「週末に寝れば大丈夫」と、睡眠負債を軽視していると、知らず知らずのうちに心身に深刻なダメージが蓄積していきます。ここでは、睡眠負債を放置することによって引き起こされる具体的な4つのリスクについて、科学的な視点から詳しく解説します。

① 集中力や判断力など仕事のパフォーマンス低下

睡眠負債が最も早く、そして顕著に影響を及ぼすのが、脳の認知機能です。特に、高度な思考や判断、意思決定を司る「前頭前野」の働きが著しく低下します。

私たちの脳は、睡眠中に日中活動した神経細胞の疲労を回復させ、記憶を整理・定着させています。このプロセスが不十分だと、脳はオーバーヒートしたコンピューターのような状態になり、以下のような問題が発生します。

- 注意力の散漫: 周囲の刺激に気を取られやすくなり、一つの作業に集中することが困難になります。会議の内容が頭に入ってこない、メールの文章が何度も読み返さないと理解できない、といった経験はありませんか。これらは注意力が低下しているサインです。

- 論理的思考力・判断力の低下: 複雑な問題を多角的に分析したり、複数の選択肢の中から最適なものを選んだりする能力が鈍ります。その結果、短絡的な判断を下したり、重要な見落としをしたりするリスクが高まります。これは、仕事の質を大きく左右する深刻な問題です。

- ワーキングメモリの機能不全: ワーキングメモリとは、作業や会話中に情報を一時的に保持し、処理するための能力です。睡眠不足はこの機能を低下させるため、「さっき言われたことを忘れる」「複数のタスクを同時に進められない」といった状況に陥りやすくなります。

- 創造性の枯渇: 新しいアイデアを生み出したり、柔軟な発想をしたりするためには、脳内で異なる情報が結びつくことが必要です。睡眠不足の脳は、こうした創造的なプロセスを実行する余裕を失い、思考が固定的になりがちです。

さらに危険なのが「マイクロ・スリープ(瞬間的居眠り)」です。これは、本人の自覚がないまま、数秒間だけ眠りに落ちる現象です。デスクワーク中であればタイプミス程度で済むかもしれませんが、車の運転中や機械の操作中に起これば、命に関わる大事故に直結します。

たった一晩、睡眠時間が2時間短くなるだけで、飲酒で血中アルコール濃度が0.05%になった状態と同程度まで認知・運動機能が低下するという研究報告もあります。睡眠負債を抱えたまま仕事をすることは、毎日ほろ酔い状態で業務に臨んでいるようなもの、と考えると、そのリスクの大きさが理解できるでしょう。

② 肥満や生活習慣病など健康への悪影響

睡眠負債は、私たちの食欲や代謝をコントロールするホルモンバランスを大きく乱し、肥満や生活習慣病のリスクを著しく高めます。

睡眠不足の状態では、体内で2つの重要なホルモンに変化が起こります。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の増加: 胃から分泌されるグレリンは、脳の視床下部に働きかけ、「お腹が空いた」という感覚を生み出します。睡眠不足になると、このグレリンの分泌量が増加します。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の減少: 脂肪細胞から分泌されるレプチンは、満腹中枢を刺激し、「もうお腹がいっぱいだ」という感覚をもたらします。睡眠不足になると、このレプチンの分泌量が減少します。

つまり、睡眠不足は「食欲のアクセル」を強く踏み込みながら、「満腹のブレーキ」が効きにくくなる状態を作り出すのです。その結果、必要以上のカロリーを摂取しやすくなり、特に高脂肪・高糖質なジャンクフードを欲する傾向が強まることが研究でわかっています。

さらに、睡眠不足は血糖値をコントロールする「インスリン」の働きを悪くします。これは「インスリン抵抗性」と呼ばれる状態で、膵臓がインスリンを分泌しても血糖値が下がりにくくなります。この状態が続くと、血糖値を下げようと膵臓がさらに多くのインスリンを分泌し続け、やがて疲弊してしまいます。これが、2型糖尿病を発症する大きな要因となります。

その他にも、睡眠負債は以下のような生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

- 高血圧: 睡眠不足は交感神経を優位にし、血管を収縮させるため、血圧が上昇しやすくなります。

- 心疾患・脳卒中: 慢性的な高血圧や動脈硬化が進行し、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞などのリスクが増加します。

- 脂質異常症: 悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪が増加し、善玉コレステロール(HDL)が減少する傾向があります。

健康診断でこれらの数値に異常が見られた場合、食生活や運動習慣だけでなく、睡眠習慣も見直すことが根本的な改善に繋がる可能性があります。

③ 感情の不安定化など精神面への不調

「寝不足だとイライラする」という経験は誰にでもあると思いますが、睡眠負債がもたらす精神面への影響はそれ以上に深刻です。

私たちの脳には、恐怖や不安といった情動的な反応を司る「扁桃体」という部位があります。そして、この扁桃体の活動を理性的にコントロールし、過剰な反応を抑える役割を担っているのが、前述した「前頭前野」です。

睡眠が十分にとれている状態では、前頭前野が扁桃体の”暴走”にブレーキをかけてくれます。しかし、睡眠負債が蓄積すると、前頭前野の機能が低下し、扁桃体との連携がうまくいかなくなります。その結果、扁桃体が過剰に活動しやすくなり、些細なことでも不安になったり、カッとなって怒りを感じたりと、感情のコントロールが難しくなります。

さらに、睡眠不足はストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌リズムを乱します。本来コルチゾールは、朝に最も多く分泌されて心身を覚醒させ、夜に向かって減少していきます。しかし、睡眠不足が続くと、夜になってもコルチゾールの値が下がらなくなり、心身が常に緊張した「闘争・逃走モード」になってしまいます。これが、不眠をさらに悪化させるという悪循環を生み出します。

このような状態が慢性化すると、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを高めることが、多くの研究で指摘されています。気分の落ち込みや意欲の低下、常に漠然とした不安を感じるなどの症状が続く場合、その背景には深刻な睡眠負債が隠れている可能性があるのです。心の健康を保つためにも、十分な睡眠は不可欠な要素です。

④ 肌荒れや免疫力低下など身体への影響

睡眠負債は、美容や身体の防御機能にも直接的なダメージを与えます。

まず、美容面への影響です。肌のハリやツヤを保ち、日中に受けた紫外線などのダメージを修復するプロセスは、主に睡眠中に行われます。特に、入眠後に訪れる深いノンレム睡眠の間に「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。この成長ホルモンは、肌の細胞分裂を促し、新しい細胞への生まれ変わり(ターンオーバー)を正常に保つために不可欠です。

睡眠負債によって深い睡眠が妨げられると、成長ホルモンの分泌が減少し、肌のターンオーバーが乱れます。その結果、古い角質が剥がれ落ちずに肌表面に留まり、くすみやゴワつきの原因となります。また、肌のバリア機能も低下するため、乾燥しやすくなったり、ニキビや吹き出物などの肌荒れが起きやすくなったりします。

次に、免疫力への影響です。私たちの身体には、ウイルスに感染した細胞やがん細胞などを攻撃して排除する「ナチュラルキラー(NK)細胞」をはじめとする免疫細胞が存在します。これらの免疫細胞は、私たちが眠っている間に活発に働き、身体のメンテナンスを行っています。

しかし、睡眠不足の状態が続くと、この免疫システムの働きが著しく低下することがわかっています。ある研究では、睡眠時間を制限されたグループは、十分に睡眠をとったグループに比べて、風邪のウイルスに感染する確率が大幅に高まることが示されました。

つまり、睡眠負債を抱えている状態は、病原体に対する身体の防御壁が手薄になっているのと同じです。風邪をひきやすい、一度ひくと長引く、口内炎ができやすいといった症状は、免疫力が低下しているサインであり、その根本原因が睡眠不足にあるかもしれません。健康で若々しい身体を維持するためには、十分な睡眠によるメンテナンスが欠かせないのです。

効果的な睡眠負債の返済方法4選

蓄積してしまった睡眠負債は、放置すれば心身に様々な悪影響を及ぼしますが、幸いなことに、正しいアプローチで「返済」することが可能です。重要なのは、一度にまとめて返そうとするのではなく、日々の生活の中で着実に不足分を補っていくことです。ここでは、効果的な4つの返済方法を具体的に解説します。

① 毎日少しずつ就寝時間を早める

睡眠負債を返済するための最も基本的かつ王道な方法は、毎日の就寝時間を少しずつ早め、睡眠時間を物理的に確保することです。週末にまとめて寝る「寝だめ」は、後述するように体内時計を乱すリスクがあるため、根本的な解決にはなりません。

ポイントは「少しずつ」という点です。例えば、普段午前1時に寝ている人が、今日からいきなり午後10時に寝ようとしても、身体のリズムが追いつかず、かえって寝付けずにベッドの中で悶々と過ごすことになりかねません。これは、体内時計が急激な変化に対応できないためです。

そこでおすすめなのが、15分〜30分単位で就寝時間を前倒ししていく方法です。

- 最初の1週間: いつもより15分早くベッドに入ることを目標にします。

- 次の1週間: さらに15分早く、合計30分早くベッドに入ることを目指します。

- これを繰り返す: このように段階的に就寝時間を早めていくことで、身体が無理なく新しいリズムに適応できます。

就寝時間を早めるためには、夜の過ごし方を見直す必要があります。以下のような「就寝儀式(スリープ・リチュアル)」を取り入れると、心身がスムーズに睡眠モードへと切り替わりやすくなります。

- 逆算して行動計画を立てる: 目標の就寝時間から逆算し、「何時までに入浴を済ませる」「何時からはリラックスタイムにする」といった計画を立てましょう。

- リラックスできる環境を作る: 就寝1時間前になったら、部屋の照明を暖色系の間接照明に切り替え、スマートフォンやテレビの使用をやめます。

- リラックスできる活動を取り入れる: 読書(電子書籍ではなく紙の本が望ましい)、ヒーリング音楽を聴く、軽いストレッチをする、ハーブティーを飲むなど、自分が心からリラックスできる活動を見つけましょう。アロマテラピー(ラベンダーやカモミールなど)も効果的です。

この方法は即効性があるわけではありませんが、最も着実で、生活リズムを乱すことなく睡眠負債を返済できる、最も理想的なアプローチと言えます。

② 15~20分程度の短い昼寝を取り入れる

日中の猛烈な眠気は、仕事のパフォーマンスを著しく低下させます。そんな時に非常に有効なのが、15分から20分程度の計画的な短い昼寝、いわゆる「パワーナップ」です。

パワーナップは、NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究によってその効果が科学的に証明されています。研究によると、約20分の仮眠で認知能力が34%、注意力も54%向上したと報告されており、午後の活動効率を劇的に高めることができます。

パワーナップを効果的に行うためのポイントは以下の通りです。

- 時間は15分〜20分が厳守: この時間は、深いノンレム睡眠に入る直前の段階です。これ以上長く眠ってしまうと、深い睡眠から無理やり起きることになり、「睡眠慣性」と呼ばれる、目覚めた後も頭がぼーっとした状態が続いてしまいます。これでは逆効果です。

- 時間帯は15時まで: 午後遅い時間の昼寝は、夜の睡眠圧を下げてしまい、夜の寝つきを悪くする原因になります。体内時計のリズムを考慮すると、昼食後の13時から15時の間が最も効果的です。

- 眠る前のカフェイン摂取(コーヒーナップ): 意外に思われるかもしれませんが、昼寝の直前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を摂るのも一つのテクニックです。カフェインが体内に吸収されて効果を発揮し始めるまでには約20〜30分かかります。そのため、15〜20分後に目覚める頃にちょうどカフェインの覚醒作用が現れ、スッキリと起きることができるのです。

- 快適だが寝すぎない環境で: 横になると深い眠りに入りやすいため、オフィスのデスクに突っ伏したり、リクライニングチェアを少し倒したりする体勢が理想です。アイマスクや耳栓を使って光や音を遮断すると、より短時間で質の高い休息が得られます。

パワーナップは、あくまで応急処置的な側面もありますが、睡眠負債による日中のパフォーマンス低下を補うための非常に強力なツールです。特に、前日の夜に十分な睡眠がとれなかった日には、積極的に取り入れることをおすすめします。

③ 起床時間を一定にして生活リズムを整える

睡眠負債の返済というと、つい「早く寝ること」ばかりに意識が向きがちですが、実は「毎朝同じ時間に起きること」はそれ以上に重要です。なぜなら、私たちの身体に備わっている「体内時計」を正常に保つための鍵となるからです。

体内時計は、約24時間周期で体温やホルモン分泌などのリズムをコントロールしており、このリズムが整っていることで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとスッキリと目覚めることができます。そして、この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「朝の光」です。

毎朝同じ時間に起きて太陽の光を浴びることで、体内時計が「朝が来た」と認識し、その日のリズムを正確にスタートさせます。これにより、約14〜16時間後に睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が始まるようにセットされ、夜の自然な眠気に繋がるのです。

特に注意したいのが休日です。平日の睡眠不足を補おうと、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を大きく狂わせる原因となります。例えば、平日は朝7時に起き、休日は11時に起きるという生活は、毎週時差が4時間ある国へ海外旅行に行っているようなもので、「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれる状態を引き起こします。

その結果、日曜の夜になってもなかなか眠れず、月曜の朝は強い倦怠感と共に目覚める「ブルーマンデー」に陥りやすくなります。

睡眠負債を効果的に返済するためには、休日も平日と同じ時間に起きることを強く推奨します。もしどうしても睡眠時間を確保したい場合は、平日との差を2時間以内に留めましょう。そして、起床後は必ずカーテンを開けて太陽の光を浴び、体内時計をリセットすることを習慣にしてください。

最初は辛く感じるかもしれませんが、起床時間を固定することで生活リズムが安定し、夜の寝つきが改善され、結果的に睡眠の質が向上します。これが、睡眠負債を根本から解消していくための重要な土台となるのです。

④ 根本的な睡眠の質を高める

睡眠負債の返済は、単に睡眠時間を長くする「量」の確保だけでは不十分です。同じ7時間眠ったとしても、その「質」によって心身の回復度合いは大きく異なります。質の高い睡眠とは、入眠後すぐに深いノンレム睡眠に到達し、朝まで途中で目覚めることなく、レム睡眠とノンレム睡眠のサイクルが適切に繰り返される睡眠のことです。

特に重要なのが、眠り始めの90分間に現れる最も深いノンレム睡眠(深睡眠)です。この時間帯に、

- 脳の老廃物が除去される

- 成長ホルモンが最も多く分泌され、細胞の修復や疲労回復が行われる

- 免疫機能が強化される

といった、身体のメンテナンスにとって極めて重要な活動が集中して行われます。

つまり、睡眠の質を高めて、この最初の深い眠りを確実に得ることができれば、たとえ睡眠時間が多少短くても、効率的に心身を回復させ、睡眠負債の返済を加速させることができるのです。

では、どうすれば睡眠の質を高められるのでしょうか。それは、日中の過ごし方から就寝前の習慣、寝室の環境に至るまで、生活全体の工夫が関係してきます。具体的な方法は、後の「睡眠の質を高めるための8つのポイント」の章で詳しく解説しますが、以下のような要素が鍵となります。

- 体温のコントロール: 就寝に向けて深部体温をスムーズに下げることが、質の高い眠りを誘います。

- 光のコントロール: 朝は光を浴び、夜は光を避けることで、体内時計を正常に保ちます。

- 食事や飲み物のコントロール: 睡眠を妨げる物質(カフェイン、アルコールなど)を適切な時間に控えることが重要です。

- 心身のリラックス: ストレスや緊張を和らげ、副交感神経を優位にすることが寝つきを良くします。

- 快適な睡眠環境: 自分に合った寝具や、適切な温度・湿度の寝室が、途中で目覚めることなく深い眠りを維持する助けとなります。

これらのポイントを意識し、睡眠の質そのものを向上させる努力をすることが、睡眠負債を根本から解消し、溜め込まない身体を作るための最も効果的な戦略と言えるでしょう。

週末の寝だめはOK?知っておくべき効果と注意点

平日の睡眠不足を解消するために、週末に「寝だめ」をするという人は多いのではないでしょうか。「金曜の夜は夜更かしして、土日は昼まで寝る」という生活が習慣になっている人もいるかもしれません。しかし、この週末の寝だめ、本当に睡眠負債の返済に有効なのでしょうか。ここでは、寝だめの限定的な効果と、知っておくべき深刻なリスクについて詳しく解説します。

寝だめの効果は一時的で限定的

まず結論から言うと、週末の寝だめによって得られる効果は、一時的かつ限定的です。完全に無意味ではありませんが、平日に蓄積した睡眠負債を帳消しにできる魔法のような方法ではないことを理解する必要があります。

研究によれば、週末に長く眠ることで、睡眠不足によって生じた「眠気」や「疲労感」といった主観的な感覚はある程度回復することが示されています。また、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルなども、一時的に正常値に近づくことが報告されています。つまり、「なんとなくスッキリした」「疲れが取れた気がする」という感覚は、確かにある程度は得られるのです。

しかし、問題はもっと根深いところにあります。睡眠負債によって低下した認知機能(集中力や注意力、判断力など)は、週末に2日間長く寝ただけでは完全には回復しないことが、多くの研究で明らかになっています。ペンシルベニア大学の研究では、睡眠不足の被験者に週末の寝だめを許可しても、注意力テストの成績は回復しなかったと報告されています。

さらに、ホルモンバランスの乱れや、インスリン抵抗性の悪化(糖尿病リスクの上昇)といった、身体の内部で起きている代謝系の異常も、寝だめだけでは元に戻らないことがわかっています。

つまり、寝だめは、借金の返済に例えるなら「とりあえず目先の利息分だけを支払って、一時的に督促を逃れている」ような状態です。根本的な元金(蓄積された心身へのダメージ)はほとんど減っておらず、表面的な眠気が解消されたことで、かえって問題の深刻さを見過ごしてしまう危険性すらあります。週末にスッキリした気になって、また月曜日から睡眠不足の生活を繰り返せば、負債は着実に膨らみ続けていくのです。

長時間の寝だめは体内時計を乱す原因になる

寝だめの最も深刻な問題点は、私たちの身体に備わっている「体内時計(概日リズム)」を大きく狂わせてしまうことです。

前述の通り、私たちの体内時計は、主に朝の光を浴びることでリセットされ、約24時間周期のリズムを刻んでいます。平日は毎朝7時に起床し、休日は昼の12時に起床するという生活を送っていると、体内時計は毎日5時間も後ろにずれることになります。これは、毎週金曜の夜に日本からドバイへ飛び、日曜の夜に帰国するようなものです。この状態は「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれ、心身に様々な不調をもたらします。

体内時計が乱れると、具体的に以下のような問題が起こります。

- 月曜日の不調(ブルーマンデー): 週末のリズムに慣れた身体は、日曜の夜になっても眠くなる準備ができていません。そのため、寝つきが悪くなり、睡眠時間が短くなります。そして月曜の朝、平日の起床時間になっても身体はまだ「夜」だと認識しているため、強い眠気や倦怠感、頭痛といった不調を感じやすくなります。これが「ブルーマンデー」の正体です。

- 生活習慣病リスクの増加: 社会的ジェットラグが大きい人ほど、肥満、2型糖尿病、心血管疾患のリスクが高いことが研究で示されています。体内時計の乱れは、代謝やホルモン分泌の正常なリズムを破壊し、健康に直接的な悪影響を及ぼすのです。

- 精神的な不安定: 体内時計の乱れは、気分を安定させるセロトニンの分泌にも影響を与え、うつ病や気分障害のリスクを高めることが知られています。

このように、良かれと思ってやっている週末の寝だめが、かえって体内時計を混乱させ、翌週のパフォーマンスを低下させ、長期的には健康を害するという悪循環を生み出している可能性があるのです。睡眠負債の解消を目指すのであれば、寝だめに頼るのではなく、平日の睡眠時間をいかに確保するかに焦点を当てるべきです。

どうしても寝だめするなら2時間以内が目安

理想は、平日も休日も同じ時間に起きることです。しかし、現実的には付き合いや趣味などで、どうしても平日の睡眠が不足し、週末に少しでも長く眠りたいという場合もあるでしょう。

その場合の妥協案として、専門家が推奨しているのが「寝だめをするとしても、平日との起床時間の差を2時間以内にとどめる」というルールです。

例えば、平日の起床時間が朝7時であれば、休日は遅くとも朝9時には起きるようにします。2時間程度のズレであれば、体内時計への影響を最小限に抑えつつ、不足した睡眠時間の一部を補うことができます。

そして、起床後は必ずカーテンを開け、太陽の光をしっかりと浴びてください。これが、後ろにずれかけた体内時計を前進させ、リセットするための重要なアクションです。たとえ眠くても、一度起きて光を浴び、朝食を摂ることで、身体は覚醒モードに切り替わります。もしそれでも眠気が強い場合は、午後に15〜20分程度の短い昼寝(パワーナップ)を取り入れる方が、夜の睡眠への影響が少なく、効果的です。

| 寝だめの方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 3時間以上の寝だめ | ・一時的な眠気や疲労感は解消される | ・体内時計が大きく乱れる(社会的ジェットラグ) ・認知機能や代謝異常は回復しない ・月曜日の不調(ブルーマンデー)の原因になる |

| 2時間以内の寝だめ | ・体内時計への影響を最小限にできる ・睡眠不足をある程度補える |

・あくまで応急処置であり、根本解決ではない ・起床後は必ず光を浴びて体内時計をリセットする必要がある |

| 寝だめをせず、パワーナップを活用 | ・体内時計を乱さない ・午後の眠気を解消し、パフォーマンスを向上させる |

・夜の睡眠への影響を避けるため、15時までに20分以内で終える必要がある |

週末の寝だめは、あくまで「やむを得ない場合の次善策」と位置づけ、それに頼り切った生活から脱却することが、睡眠負債を根本的に解決するための鍵となります。大切なのは、週末にまとめて返済しようとするのではなく、平日の生活習慣を見直し、負債そのものを溜めない努力をすることです。

睡眠負債の返済にかかる期間の目安

「蓄積した睡眠負債を返済するには、一体どのくらいの期間がかかるのだろう?」これは、睡眠改善に取り組む多くの人が抱く疑問でしょう。明確な答えがあればモチベーションも維持しやすいですが、残念ながら「〇日で完済できます」と断言することはできません。なぜなら、返済に必要な期間は、蓄積した負債の量、返済のペース、そして個人の体質によって大きく異なるからです。

しかし、いくつかの研究から、大まかな目安を知ることはできます。一般的に言われているのは、「失われた睡眠時間を取り戻すには、その数倍の時間がかかる」ということです。

例えば、ある研究では、1時間の睡眠負債を完全に解消するには、約1週間かかるという結果が報告されています。仮に、平日に毎日1時間の睡眠不足(合計5時間分の負債)を抱えている人がいるとします。この負債を週末の2日間だけで解消しようとしても、到底追いつかないことがわかります。

より具体的な返済ペースとして、「1時間の睡眠負債を返済するには、4日連続で毎日15分ずつ多く眠る必要がある」という目安も提唱されています。この計算に基づくと、平日の5日間で合計5時間の睡眠負債を蓄積した場合、その返済には単純計算で20日間(約3週間)、毎日15分多く眠り続ける必要があるということになります。

もちろん、これはあくまで一つのモデルケースです。長年にわたって慢性的な睡眠不足が続いてきた人の場合、負債の総額は計り知れず、返済には数ヶ月単位、あるいはそれ以上の期間が必要になる可能性も十分にあります。

重要なのは、短期間での完済を目指して焦らないことです。借金の返済と同じで、無理な返済計画は長続きしません。それよりも、前述した「毎日15分早く寝る」「起床時間を固定する」といった地道な努力を、生活習慣として定着させることが大切です。

では、自分の睡眠負債が返済されつつあることを、どのように確認すれば良いのでしょうか。そのサインとなるのは以下のような変化です。

- 日中の眠気がなくなる: パワーナップをしなくても、午後に集中力が持続するようになります。

- 目覚ましなしで自然に起きられる: 体内時計が整い、必要な睡眠時間が確保されると、目覚ましが鳴る少し前に自然と目が覚めるようになります。

- 目覚めのスッキリ感: 起床時に疲労感がなく、「よく寝た」という満足感が得られるようになります。

- 休日に寝だめをしなくなる: 平日に十分な睡眠がとれていれば、休日に必要以上に長く眠る必要がなくなります。平日と休日の睡眠時間の差が1時間以内になれば、返済が進んでいる良い兆候です。

- 感情の安定: 些細なことでイライラしたり、落ち込んだりすることが減り、精神的に安定していると感じられるようになります。

これらのポジティブな変化を感じられるようになるまでには、少なくとも数週間はかかると考えて、気長に取り組む姿勢が大切です。睡眠負債の返済は、短距離走ではなく、健康な未来に向けた長期的なマラソンなのです。一日一日の小さな改善を積み重ねていくことが、最終的に心身を健やかな状態へと導いてくれます。

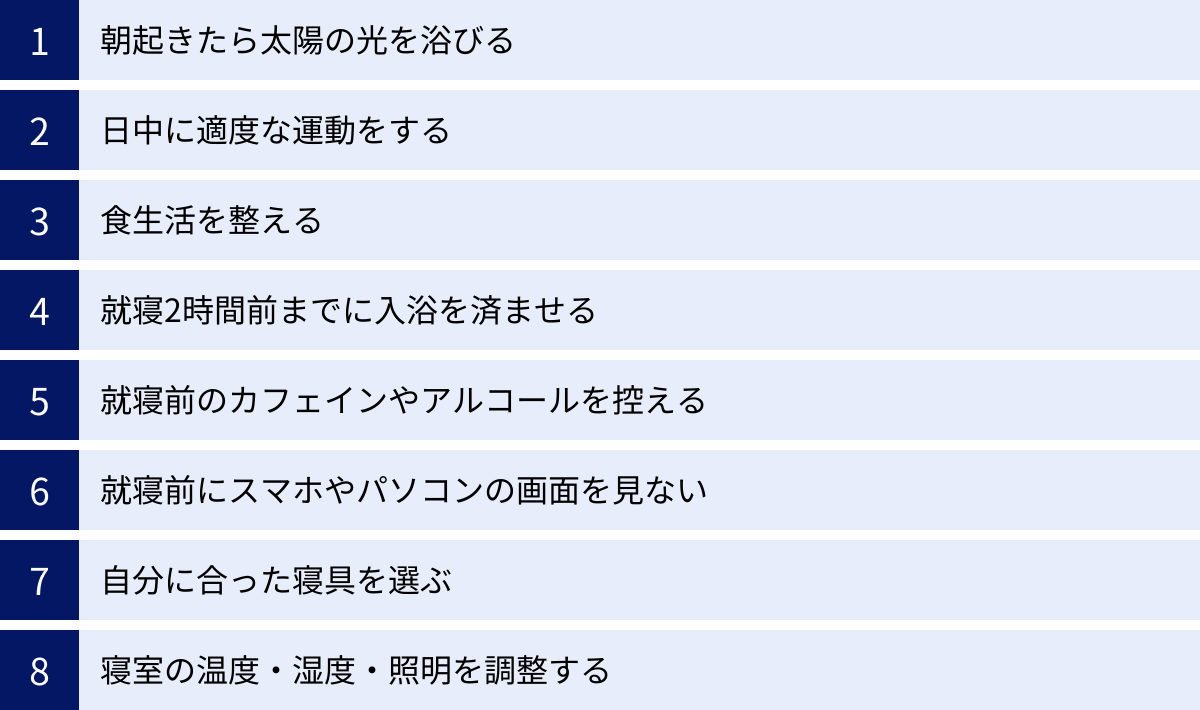

睡眠の質を高めるための8つのポイント

睡眠負債を効率的に返済し、今後は負債を溜めない身体を作るためには、睡眠の「量」だけでなく「質」を向上させることが不可欠です。ここでは、科学的根拠に基づいた、睡眠の質を根本から高めるための具体的な8つのポイントを詳しく解説します。今日から実践できるものも多いので、ぜひ生活に取り入れてみてください。

① 朝起きたら太陽の光を浴びる

睡眠の質を高める一日は、朝、目覚めた瞬間から始まっています。 起床後、まず最初に行うべき最も重要な習慣が「太陽の光を浴びること」です。

私たちの身体には、約24時間周期の体内時計が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムを司っています。しかし、この体内時計は正確に24時間ではなく、少しずつズレていく性質があります。このズレを毎日リセットし、正しいリズムを刻ませるための最も強力なスイッチが「光」、特に太陽光に含まれる強い光です。

朝、光が目から入ると、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届き、「朝が来た」と認識させます。すると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌がストップし、心身が覚醒モードに切り替わります。

同時に、精神の安定や幸福感に関わる神経伝達物質「セロトニン」の合成が活発化します。このセロトニンは、日中の活動意欲を高めてくれるだけでなく、夜になるとメラトニンの材料にもなります。つまり、朝にしっかりセロトニンを分泌させておくことが、夜の質の高い睡眠に繋がるのです。

【実践のポイント】

- 時間: 起床後、できれば1時間以内に。

- 長さ: 15分〜30分程度で十分です。

- 方法: 必ずしも屋外に出る必要はありません。窓際やベランダで外の光を浴びるだけでも効果があります。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるので、諦めずにカーテンを開けましょう。

- 注意点: サングラスは光を遮ってしまうため、かけない方が効果的です(ただし、眼の病気がある場合は医師に相談してください)。

この習慣は、体内時計を整え、夜の自然な眠りを誘うための土台となります。まずは「起きたらカーテンを開ける」ことから始めてみましょう。

② 日中に適度な運動をする

日中に身体を動かすことも、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。運動には、主に2つのメカニズムで睡眠を改善する効果があります。

一つ目は「体温の変化」です。人は、身体の内部の温度である「深部体温」が下がる過程で眠気を感じます。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動を終えて数時間経つと、その反動で体温は運動前よりも低いレベルまで下がろうとします。この就寝前のタイミングで深部体温が大きく下降することが、スムーズで深い眠りを誘うのです。

二つ目は「睡眠圧の増加」です。運動によって身体が適度に疲労すると、脳内で睡眠を促す物質が生成され、「眠りたい」という欲求(睡眠圧)が高まります。これにより、寝つきが良くなるだけでなく、深いノンレム睡眠の時間が増加することが分かっています。

【実践のポイント】

- 種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といった、リズミカルな有酸素運動が特におすすめです。

- 時間帯: 就寝の3時間前までに終えるのが理想です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため、かえって寝つきを悪くする原因になります。夕方から夜の早い時間帯がゴールデンタイムです。

- 強度と時間: 「少し汗ばむ」「ややきついと感じる」程度で十分です。1回30分程度、週に3〜5回を目標に、無理なく続けられる範囲で始めましょう。時間が取れない場合は、一駅手前で降りて歩く、エレベーターではなく階段を使うといった工夫でも効果があります。

③ 食生活を整える

「何をいつ食べるか」も、睡眠の質に大きく影響します。

まず、睡眠の質を高めるのに役立つ栄養素を意識的に摂取しましょう。

- トリプトファン: 幸せホルモン「セロトニン」、そして睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる必須アミノ酸です。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれます。

- グリシン: 深部体温を下げ、深いノンレム睡眠への到達をスムーズにするアミノ酸です。エビ、ホタテ、カジキマグロなどの魚介類に豊富です。

- GABA(ギャバ): 脳の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらすアミノ酸。トマト、かぼちゃ、発芽玄米などに含まれます。

- マグネシウム: 神経の興奮を抑え、筋肉の弛緩を助けるミネラル。ほうれん草などの葉物野菜、アボカド、ナッツ、海藻類に多く含まれます。

これらの栄養素をバランス良く摂ることが大切です。特に、トリプトファンは日中にセロトニンとなり、夜にメラトニンに変わるため、朝食や昼食で摂るのが効果的です。

【食事のタイミングと注意点】

- 夕食は就寝の3時間前までに: 食後、胃腸は消化活動のために活発に働きます。就寝直前に食事をすると、消化活動が睡眠を妨げ、眠りが浅くなる原因になります。

- 夜食は避ける: どうしてもお腹が空いた場合は、消化の良いホットミルクやバナナ、ヨーグルトなどを少量摂る程度に留めましょう。

- 血糖値の急上昇を避ける: 夕食で糖質の多い食事や甘いものを摂りすぎると、血糖値が急上昇し、その後に急降下します。この血糖値の乱高下は、夜間の低血糖を引き起こし、中途覚醒の原因となることがあります。

④ 就寝2時間前までに入浴を済ませる

日中の運動と同様に、入浴も体温コントロールを通じて睡眠の質を高める強力なツールです。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温の急激な下降を促し、強い眠気を誘発します。

【実践のポイント】

- タイミング: 就寝の90分〜2時間前がベストです。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、スムーズな入眠に繋がります。

- お湯の温度: 38〜40℃程度のぬるめのお湯が最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、身体を覚醒させてしまうため逆効果です。

- 入浴時間: 15〜20分程度、全身浴でゆっくりと浸かりましょう。額にじんわりと汗をかくくらいが目安です。

- シャワーだけの場合: 時間がない場合でも、シャワーだけで済ませるよりは湯船に浸かる方が効果的です。どうしてもシャワーの場合は、少し熱めのお湯で首の後ろや足首などを温めると血行が促進されます。

入浴には、体温調節だけでなく、筋肉の緊張をほぐし、心身をリラックスさせる効果もあります。一日の疲れを癒すリラックスタイムとして、ぜひ毎日の習慣にしましょう。

⑤ 就寝前のカフェインやアルコールを控える

良質な睡眠のためには、就寝前に何を飲むかが非常に重要です。

カフェインには強い覚醒作用があり、脳内のアデノシンという眠気を誘う物質の働きをブロックします。カフェインの覚醒効果は、摂取後30分ほどで現れ、その効果は個人差がありますが4〜8時間持続すると言われています。つまり、夕方17時に飲んだコーヒーが、深夜になっても睡眠を妨げている可能性があるのです。

質の高い睡眠を確保するためには、遅くとも就寝の6時間前、できれば14時以降はコーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどカフェインを含む飲み物を避けるのが賢明です。

一方、アルコールは「寝酒」として用いられることがありますが、これは睡眠にとって百害あって一利なしの習慣です。アルコールは確かに入眠をスムーズにする効果がありますが、その効果は一時的です。アルコールが体内で分解される過程で、アセトアルデヒドという毒性の強い物質が生成されます。このアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅くし、レム睡眠を阻害します。

その結果、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまう(早朝覚醒)といった現象が起こりやすくなります。また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなる原因にもなります。就寝前の飲酒は、睡眠の質を著しく低下させると心得ましょう。

⑥ 就寝前にスマホやパソコンの画面を見ない

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、睡眠の質を向上させるためには極めて重要です。スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光で、体内時計に「今は昼間だ」という強力な信号を送り、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を著しく抑制します。

夜、ベッドの中でスマートフォンを操作する習慣は、脳を覚醒させ、寝つきを悪くし、睡眠の質を低下させる最悪の行動の一つです。メラトニンの分泌が抑制されると、体内時計が後ろにずれ込み、睡眠リズムが乱れる原因となります。

【実践のポイント】

- デジタル・デトックスタイムを設ける: 就寝の1〜2時間前には、スマートフォンやパソコンの使用をやめる「デジタル・デトックスタイム」を設けましょう。

- 寝室にスマホを持ち込まない: 最も効果的なのは、寝室を「睡眠と休息のためだけの神聖な場所」と位置づけ、スマートフォンを持ち込まないルールを作ることです。充電も寝室以外の場所で行いましょう。

- ナイトモードやブルーライトカット機能を活用: どうしても就寝前に画面を見る必要がある場合は、デバイスの「ナイトモード」や「ブルーライトカット」設定を活用し、画面の色を暖色系にすることで、影響を多少なりとも軽減できます。

- 代替行動を見つける: スマホの代わりに、読書、ストレッチ、音楽鑑賞、瞑想、日記をつけるなど、リラックスできるアナログな活動に切り替えましょう。

⑦ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要な要素です。特にマットレスと枕は、身体への負担を軽減し、快適な眠りをサポートするために、自分に合ったものを選ぶ必要があります。

マットレス

マットレスの最も重要な役割は「体圧分散」と「寝返りのサポート」です。

- 体圧分散: 理想的な寝姿勢は、立っている時と同じように、背骨が自然なS字カーブを描いている状態です。マットレスが硬すぎると、腰や肩などの出っ張った部分に体圧が集中して血行が悪くなり、痛みの原因になります。逆に柔らかすぎると、お尻などの重い部分が沈み込みすぎて背骨が「く」の字に曲がり、腰痛の原因となります。適度な硬さで身体の凹凸にフィットし、体圧を均等に分散してくれるものを選びましょう。

- 寝返りのサポート: 人は一晩に20〜30回程度の寝返りを打ちます。寝返りは、同じ部位に体圧がかかり続けるのを防ぎ、血行を促進し、布団の中の温度や湿度を調整するための重要な生理現象です。柔らかすぎるマットレスは身体が沈み込んで寝返りが打ちにくく、硬すぎるマットレスは身体との接地面が少なくなり、寝返りの際に余計な力が必要になります。スムーズに寝返りが打てる、適度な反発力のあるものが理想です。

枕

枕の役割は、マットレスと首の間にできる隙間を埋め、首の骨(頸椎)を自然なカーブに保つことです。

- 高さ: 枕の高さが合っていないと、首や肩に大きな負担がかかります。

- 高すぎる枕: 顎が引けた状態になり、気道が圧迫されていびきの原因になったり、首の痛みや肩こりを引き起こしたりします。

- 低すぎる枕: 頭が心臓より低い位置になり、頭部に血がのぼりやすくなります。また、首が後ろに反る形になり、これも首の痛みに繋がります。

仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後に傾き、頸椎が自然なS字カーブを描ける高さが理想とされています。横向きに寝ることが多い人は、肩幅があるため、少し高めの枕が必要になります。

- 素材: 羽毛、低反発ウレタン、そばがら、パイプなど様々な素材があります。硬さや通気性、メンテナンスのしやすさなどが異なるため、自分の好みに合ったものを選びましょう。

寝具は高価な買い物ですが、長期的な健康への投資と捉え、可能であれば店舗で実際に寝心地を試してから選ぶことをお勧めします。

⑧ 寝室の温度・湿度・照明を調整する

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることも欠かせません。

- 温度と湿度: 睡眠に最適な寝室の環境は、温度が夏場で25〜26℃、冬場で18〜22℃、湿度が年間を通して50〜60%が目安とされています。暑すぎたり寒すぎたり、乾燥しすぎたり多湿すぎたりすると、眠りが浅くなり、中途覚醒の原因になります。エアコンや加湿器、除湿機などを活用して、快適な環境を保ちましょう。特に、季節の変わり目は調整を怠らないように注意が必要です。

- 光: 睡眠ホルモン「メラトニン」は暗い環境で分泌が促進されます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりするなどの工夫が有効です。豆電球をつけて寝る習慣がある人もいますが、わずかな光でも睡眠の質を低下させる可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

- 音: 静寂な環境が理想ですが、完全な無音だと、かえって小さな物音が気になってしまう人もいます。その場合は、「ゴー」「ザー」といった単調で変化の少ない「ホワイトノイズ」を流すと、突発的な物音をかき消し、リラックス効果を高めることができます。専用のアプリや機械も市販されています。

これらの8つのポイントをすべて完璧に実践するのは難しいかもしれません。まずは一つでも二つでも、自分にできそうなことから始めてみましょう。小さな習慣の積み重ねが、やがて睡眠の質を劇的に改善し、睡眠負債のない健康な毎日へと繋がっていきます。

睡眠負債をためずに毎日すっきり過ごそう

この記事では、現代人が抱えがちな「睡眠負債」について、その正体からリスク、そして具体的な返済方法や睡眠の質を高めるためのポイントまで、多角的に解説してきました。

睡眠負債は、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積し、知らず知らずのうちに集中力や判断力を奪い、心身の健康を蝕んでいく静かなる脅威です。仕事のパフォーマンス低下、肥満や生活習慣病のリスク増大、感情の不安定化、免疫力の低下など、その影響は私たちの生活のあらゆる側面に及びます。

多くの人が頼りがちな週末の「寝だめ」は、一時的な疲労感を和らげる効果はあっても、認知機能の回復には至らず、むしろ体内時計を狂わせてしまうという深刻なデメリットを伴います。睡眠負債の根本的な解決策は、寝だめに頼ることなく、日々の生活習慣を見直し、負債そのものを溜めない身体を作ることにあります。

そのための鍵となるのが、睡眠の「量」と「質」の両方を改善するアプローチです。

- 睡眠の「量」を確保するためには、毎日少しずつ就寝時間を早め、休日も平日と変わらない時間に起きることで体内時計を整えることが基本です。

- 睡眠の「質」を高めるためには、朝の光、日中の運動、バランスの取れた食事、就寝前の入浴、カフェインやスマホの制限、そして快適な寝室環境といった、一日の生活を通じた総合的な取り組みが求められます。

睡眠負債の返済は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。長年にわたって蓄積した負債を解消するには、数週間から数ヶ月単位での継続的な努力が必要です。しかし、睡眠への投資は、最高の自己投資です。質の高い睡眠は、日中の生産性を高め、創造性を育み、病気から身体を守り、そして心の平穏をもたらしてくれます。

まずはこの記事で紹介した中から、一つでも実践できそうなことを見つけて、今日から始めてみませんか。「起きたらカーテンを開ける」「寝る1時間前はスマホを見ない」といった小さな一歩が、あなたの明日を、そして未来を、より健やかで充実したものに変えるための大きな原動力となるはずです。睡眠負債から解放され、毎日をすっきりと活力に満ちた状態で過ごしましょう。