「最近よく眠れない」「寝ても疲れが取れない」といった悩みを抱えていませんか。現代社会では、ストレスや不規則な生活習慣により、多くの人が睡眠に関する課題を感じています。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを高めるために不可欠です。その解決策の一つとして、就寝前に音楽を聴く習慣が注目されています。

音楽には、心と体をリラックスさせ、心地よい眠りへと誘う不思議な力があります。しかし、どんな音楽でも良いわけではありません。睡眠の質を高めるためには、適切な音楽を選び、正しい聴き方を実践することが重要です。

この記事では、睡眠と音楽の関係について科学的な観点から深く掘り下げ、睡眠の質向上に期待できる効果や、最適な音楽の選び方を徹底的に解説します。さらに、クラシックから自然の音まで、YouTubeで手軽に聴けるおすすめの音楽を10選紹介します。

また、音楽の効果を最大限に引き出すための具体的な聴き方や注意点、音楽を聴いても眠れない場合の対処法、そして音楽と併用したい睡眠の質を高める生活習慣まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、あなたにぴったりの「眠れる音楽」を見つけ、今夜からより深く、快適な眠りを手に入れるための一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠の質を高める音楽に期待できる2つの効果

なぜ音楽を聴くと眠りやすくなるのでしょうか。その背景には、音楽が人間の心と体に与える科学的な影響があります。音楽がもたらす効果は多岐にわたりますが、特に睡眠の質向上に関連が深いのは「リラックス効果」と「マスキング効果」の2つです。ここでは、それぞれの効果がどのようなメカニズムで働くのかを詳しく解説します。

① リラックス効果で心と体を落ち着かせる

私たちの体は、自律神経によってコントロールされています。自律神経には、日中の活動時に優位になる「交感神経」と、休息時やリラックスしている時に優位になる「副交感神経」の2種類があります。質の高い睡眠を得るためには、就寝前に交感神経の働きを鎮め、副交感神経を優位な状態に切り替えることが不可欠です。

しかし、日中に受けたストレスや緊張、不安などが残っていると、夜になっても交感神経が活発なままになりがちです。交感神経が優位な状態では、心拍数や血圧が上昇し、筋肉はこわばり、脳は覚醒したまま。これでは、なかなか寝付けなかったり、眠りが浅くなったりしてしまいます。

ここで大きな役割を果たすのが、音楽の持つリラックス効果です。特に、ゆったりとしたテンポで穏やかなメロディの音楽は、副交感神経に直接働きかけ、心身を休息モードへと導きます。音楽を聴くことで、高ぶっていた心拍数や呼吸が次第にゆっくりと落ち着き、血圧も安定します。筋肉の緊張がほぐれ、全身がリラックスした状態になるのです。

このリラックス効果には、脳内物質の分泌も関係しています。心地よい音楽を聴くと、脳内では「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌が促進されることが知られています。セロトニンは精神を安定させる働きがあり、不安感を和らげてくれます。さらに、セロトニンは夜になると睡眠を促すホルモンであるメラトニンの原料にもなるため、日中にセロトニンを適切に分泌させておくことは、夜の快眠に繋がる重要な要素です。

また、人との触れ合いなどで分泌されるオキシトシンというホルモンも、リラックス効果の高い音楽を聴くことで分泌が促される場合があります。オキシトシンはストレスを軽減し、安心感をもたらす効果があり、これもまた穏やかな眠りをサポートします。

具体的なシナリオを考えてみましょう。仕事で大きなプレッシャーを感じ、頭の中が考え事でいっぱいのまま帰宅したとします。その状態でベッドに入っても、思考がぐるぐると巡り、目は冴えるばかりです。そんな時、部屋の明かりを少し落とし、静かなピアノ曲や自然の音を流してみます。最初は頭の中の雑音にかき消されそうだった音楽が、次第に耳に馴染み、意識が音楽の穏やかな流れに向いていきます。いつの間にか、速まっていた鼓動は落ち着き、浅く速かった呼吸は深くゆっくりとしたものに変わっていきます。これが、音楽によるリラックス効果が心と体に作用している証拠です。

このように、音楽は自律神経のバランスを整え、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを下げ、リラックス効果のある脳内物質の分泌を促すことで、心と体を「眠る準備ができた状態」へと効果的に移行させてくれるのです。

② マスキング効果で気になる雑音を遮断する

静かな夜、いざ眠ろうとすると、普段は気にならないような小さな音がやけに大きく聞こえてくる、という経験はないでしょうか。時計の「カチ、カチ」という秒針の音、冷蔵庫の「ブーン」というモーター音、窓の外を通り過ぎる車の音、隣の部屋から微かに聞こえる生活音など、睡眠を妨げる可能性のある雑音は日常に溢れています。

人間の脳は、完全に無音の状態よりも、ある程度安定した音が流れている方がリラックスしやすい性質を持っています。しかし、突発的で不規則な雑音は、脳にとって予測不可能な刺激となり、眠りを妨げる大きな原因となります。特に、眠りが浅いレム睡眠のタイミングでこうした音を聞くと、目が覚めてしまいやすくなります。

この問題に対する有効な解決策が、音楽の持つ「マスキング効果」です。マスキング効果とは、ある音が存在することによって、別の音が聞こえにくくなる現象を指します。例えば、賑やかなカフェの中では、隣のテーブルの話し声が気にならないのと同じ原理です。

睡眠時に穏やかな音楽を適度な音量で流しておくことで、このマスキング効果を利用できます。音楽が一種の「音の壁(サウンドカーテン)」のような役割を果たし、耳障りな雑音を覆い隠してくれるのです。時計の秒針や遠くのサイレンといった突発的なノイズが音楽の背景に溶け込み、脳に届きにくくなります。これにより、外部の音に邪魔されることなく、安定した睡眠環境を維持しやすくなります。

特にマスキング効果が高いとされるのが、ホワイトノイズやピンクノイズといった特定の周波数特性を持つ音です。ホワイトノイズは、全ての周波数帯の音を同じ強さで含んでおり、「ザー」というテレビの砂嵐のような音がします。一方、ピンクノイズは、周波数が高くなるほどエネルギーが弱くなる特性を持ち、「ゴー」という滝の音や雨音に近い、より柔らかく自然な音に聞こえます。

ヒーリングミュージックや自然の音(雨音、波の音など)には、このピンクノイズに近い成分が多く含まれているため、高いマスキング効果が期待できます。これらの音楽は、ただリラックスさせるだけでなく、気になる生活音や環境音を効果的にカモフラージュし、安眠を妨げる要因を物理的に減らしてくれるのです。

例えば、交通量の多い道路沿いのマンションに住んでいる場合、夜中のトラックの走行音で目が覚めてしまうことがあるかもしれません。そんな時に、川のせせらぎや穏やかな雨音のBGMを流しておくと、車の音がせせらぎの音の一部のように感じられ、気にならなくなります。結果として、途中で目覚める回数が減り、朝までぐっすりと眠れるようになる可能性があります。

このように、音楽は心理的なリラックス効果だけでなく、物理的なマスキング効果によっても私たちの睡眠をサポートします。心地よい音で満たされた空間は、不快な雑音から守られた安息の地となり、質の高い睡眠を実現するための最適な環境を作り出してくれるのです。

睡眠に良い音楽の選び方 3つのポイント

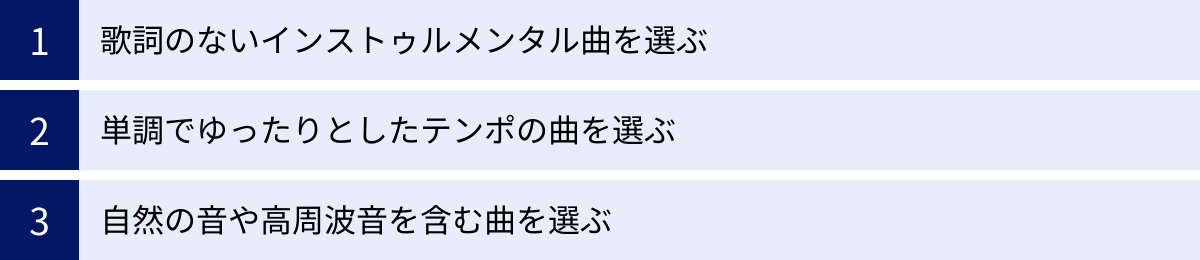

睡眠の質を高めるためには、どのような音楽を選ぶかが非常に重要です。個人の好みももちろんありますが、リラックス効果やマスキング効果を最大限に引き出すためには、いくつかの共通したポイントが存在します。ここでは、睡眠に適した音楽を選ぶための3つの重要な基準について、その理由とともに詳しく解説します。

① 歌詞のないインストゥルメンタル曲を選ぶ

睡眠音楽を選ぶ上で、最も重要なポイントの一つが「歌詞がないこと」です。たとえそれが心地よいメロディのバラードであっても、歌詞のある曲は睡眠導入には不向きな場合があります。

その理由は、私たちの脳の働きにあります。人間の脳には、言語を処理するための「言語野」という領域が存在します。音楽に歌詞が含まれていると、たとえ意識していなくても、脳は無意識にその言葉の意味を理解しようと働いてしまいます。これにより、脳が活性化してしまい、リラックスするどころか、かえって覚醒してしまう可能性があるのです。

特に、共感できる歌詞や、過去の思い出と結びつくような歌詞の場合、感情が揺さぶられたり、様々な思考が浮かんできたりすることもあります。「この曲を聴くと、あの時のことを思い出すな…」といった連想が始まると、脳は休息モードに入る機会を失ってしまいます。眠るためには、思考を停止させ、頭の中を空っぽにすることが理想です。しかし、歌詞のある音楽は、その正反対の作用、つまり思考を促すきっかけになりかねません。

したがって、睡眠時に聴く音楽としては、歌声の入っていないインストゥルメンタル(器楽曲)が最適です。ピアノのソロ、ギターのアルペジオ、弦楽器のアンサンブルなど、メロディとハーモニーだけで構成された音楽は、脳を過度に刺激することなく、純粋な音の心地よさだけを届けてくれます。

もし、どうしても好きなアーティストの曲を聴きたいという場合は、その曲のインストゥルメンタルバージョンや、オルゴールアレンジ、ピアノカバーなどを探してみるのが良いでしょう。慣れ親しんだメロディは安心感を与えてくれるため、歌詞さえなければ非常に効果的な睡眠音楽になり得ます。

【よくある質問】外国語の歌詞なら意味が分からないから大丈夫?

意味が直接理解できない外国語の歌詞であれば、日本語の歌詞ほど脳への刺激は強くないかもしれません。しかし、歌声そのものが持つ抑揚や表現力は、感情に働きかける力を持っています。また、音として単語を認識しようとする働きが起こる可能性もゼロではありません。最も安全で効果的な選択肢は、やはり完全に歌詞のないインストゥルメンタルであると言えるでしょう。睡眠音楽の目的は、脳への情報入力を最小限に抑え、リラックスに集中させることにあると覚えておきましょう。

② 単調でゆったりとしたテンポの曲を選ぶ

音楽のテンポ(速さ)や曲調も、睡眠の質に大きく影響します。睡眠に適した音楽は、心拍数に近いか、それよりも少し遅いBPM(Beats Per Minute、1分間あたりの拍数)60〜80程度の、ゆったりとしたテンポのものが理想的です。

私たちの体には、外部からのリズムに同調しようとする「エントレインメント(引き込み現象)」という性質があります。ゆったりとしたテンポの音楽を聴いていると、心拍数や呼吸のリズムが自然と音楽のテンポに引き寄せられ、次第に落ち着いてきます。これは、前述した副交感神経を優位にする働きと密接に関連しており、心身をリラックスさせる上で非常に効果的です。

逆に、アップテンポな曲や激しいリズムの曲は、交感神経を刺激し、心拍数を上げて体を活動モードにしてしまいます。これでは、眠る準備どころか、気分が高揚して目が冴えてしまうでしょう。

また、テンポだけでなく、曲調の変化が少ない「単調さ」も重要な要素です。睡眠音楽の役割は、あくまで心地よい背景(BGM)として存在することです。曲の途中で急に音量が大きくなったり、静かなパートから突然盛り上がるような展開があったりすると、その度に脳は驚き、覚醒してしまいます。

予測可能で、穏やかなメロディラインが繰り返されるような単調な曲は、脳に余計な刺激を与えません。最初は意識して聴いていても、その単調さゆえに、次第に意識から外れ、自然と眠りに落ちていくことができます。クラシック音楽の「カノン」のように、同じメロディが何度も繰り返される構成の曲が睡眠に適していると言われるのは、このためです。

【音楽選びのチェックポイント】

- テンポ: ウォーキングよりも遅い、心臓の鼓動くらいの速さが目安。

- ダイナミクス(音量の変化): 曲全体を通して、音量の変化が少ないか。クレッシェンド(だんだん大きく)やデクレッシェンド(だんだん小さく)が緩やかであること。

- リズム: ドラムやパーカッションが激しくないか。複雑なリズムパターンではなく、シンプルで安定していること。

- 構成: 曲の展開がドラマチックすぎないか。静かに始まり、静かに終わるような構成が望ましい。

これらのポイントを意識することで、ヒーリングミュージックとして売られているものでなくても、あなたの好きな音楽の中から睡眠に適した一曲を見つけ出すことが可能になります。

③ 自然の音や高周波音を含む曲を選ぶ

科学的な観点から見ると、自然界の音や特定の周波数を含む音楽は、睡眠の質を向上させる上で特に効果的であるとされています。

その鍵となるのが「1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)」です。1/fゆらぎとは、規則性と不規則性が絶妙なバランスで調和したリズムのことで、これを聴くと人は心地よさを感じ、リラックスすると言われています。この特殊なゆらぎは、自然界の様々な現象に見られます。例えば、寄せては返す波の音、川のせせらぎ、木の葉が風にそよぐ音、ろうそくの炎の揺れ、そして人の心拍のリズムなどです。

人工的で規則正しすぎる音は、時に単調で退屈に感じられますが、完全にランダムで予測不可能な音は、不安感を引き起こします。1/fゆらぎは、その中間に位置する「予測できそうでできない」快適なリズムであり、脳のα波を誘発してリラックス状態に導く効果があります。睡眠時に雨音や波の音を流すのが効果的なのは、この1/fゆらぎが豊富に含まれているためです。

さらに、もう一つ注目したいのが「高周波音(ハイパーソニック・エフェクト)」です。これは、人間の耳には聞こえないとされる20kHz(キロヘルツ)以上の非常に高い周波数の音が、脳の基幹部(心や感情を司る部分)を活性化させ、心身をリラックスさせる効果があるというものです。この効果は、可聴域の音と高周波音を同時に聴くことで最大化されると言われています。

熱帯雨林の環境音や、一部の楽器の生演奏(特にオルゴールやヴァイオリンなど)には、この高周波音が豊富に含まれています。ヒーリングミュージックの中には、このハイパーソニック・エフェクトを意図的に利用して作られているものもあります。

これらのことから、睡眠音楽を選ぶ際には、以下のような選択肢を検討してみるのがおすすめです。

- 自然音そのもの: 雨、波、川、森、焚き火の音など、自然の音だけを収録したBGM。

- 自然音と楽器の組み合わせ: 穏やかなピアノやフルートのメロディに、背景として川のせせらぎや鳥のさえずりをミックスした音楽。

- 高周波音を多く含む楽器の音楽: オルゴールやアコースティック楽器(特に弦楽器や木管楽器)のソロ演奏やアンサンブル。

自然の持つ癒やしの力と、科学的に裏付けされた音響効果を組み合わせることで、より深く、質の高いリラクゼーションと睡眠を得ることが期待できるでしょう。

睡眠の質を高めるおすすめの音楽ジャンル

ここまで解説してきた「睡眠に良い音楽の選び方」の3つのポイント(歌詞がない、単調でゆったり、自然の音や高周波音を含む)を踏まえると、いくつかの音楽ジャンルが特に睡眠に適していることがわかります。ここでは、代表的な5つのジャンルを挙げ、それぞれの特徴と、なぜ眠りによいのかを解説します。

| ジャンル | 特徴 | なぜ睡眠に適しているか | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| クラシック | ピアノや弦楽器が中心のゆったりとした楽曲が多い。 | 安定したテンポと美しい和声が心を落ち着かせる。 | 優雅で気品のある雰囲気が好きな人。 |

| ヒーリングミュージック | 睡眠や瞑想など、リラクゼーションを目的に作られた音楽。 | リラックス効果の高い周波数や音響設計がされている。 | 科学的なアプローチで効率よく眠りたい人。 |

| 自然の音 | 雨、波、川のせせらぎ、森の音など。 | 「1/fゆらぎ」が豊富で、高いマスキング効果も期待できる。 | 人工的な音が苦手で、自然の力に癒されたい人。 |

| オルゴール | 優しく澄んだ、金属的な響きが特徴の音色。 | 高周波音を多く含み、懐かしさや安心感を与える。 | 繊細で優しい音色に包まれて眠りたい人。 |

| スロージャズ | 静かでムーディーなピアノトリオやギターソロなど。 | 心地よいリズムの揺れと洗練されたハーモニーがリラックスを誘う。 | おしゃれで都会的な雰囲気が好きな人。 |

クラシック

クラシック音楽と聞くと、壮大なオーケストラや難解な楽曲をイメージするかもしれませんが、その中には睡眠導入に最適な、静かで美しい曲が数多く存在します。特に、バロック時代後期からロマン派にかけてのピアノ曲や弦楽曲には、心の緊張をほぐし、穏やかな眠りへと誘う名曲が豊富です。

クラシック音楽が睡眠に適している理由は、その構成の安定性と和声の美しさにあります。多くのクラシック曲は、予測可能な範囲でメロディが展開し、心地よい和音の進行が続くため、脳に余計なストレスを与えません。また、テンポが緩やかで、感情の起伏が激しくない曲を選ぶことで、副交感神経を優位にしやすくなります。

例えば、エリック・サティの「ジムノペディ」やドビュッシーの「月の光」のようなピアノ曲は、その代表例です。これらの曲は、少ない音数で構成され、静寂と音の間の心地よいバランスを保っています。また、バッハの「G線上のアリア」のような弦楽合奏曲は、荘厳でありながらも安定したメロディラインが、深い安心感をもたらしてくれます。

ヒーリングミュージック

ヒーリングミュージックは、その名の通り「癒やし」や「リラクゼーション」を主目的として制作された音楽です。そのため、睡眠の質を高めるための要素が意図的に盛り込まれていることが多く、非常に効果的な選択肢と言えます。

ヒーリングミュージックの多くは、シンセサイザーや電子音を用いて、ゆったりとした単調なメロディを奏でます。これに、川のせせらぎや鳥のさえずりといった自然音が加えられることも少なくありません。特徴的なのは、特定の周波数を用いた音楽が存在することです。例えば、「ソルフェジオ周波数」と呼ばれる特定の周波数は、心身に良い影響を与えると言われています。中でも528Hzは「奇跡の周波数」とも呼ばれ、ストレスからの回復やリラックス効果が高いとされ、多くのヒーリングミュージックで用いられています。

科学的根拠については様々な議論がありますが、「これを聴けばリラックスできる」という意識(プラセボ効果)も含め、多くの人にとって心地よい眠りをもたらす助けとなっています。睡眠用に作られた長時間再生のBGMも多く、一度再生すれば朝まで途切れる心配がないのも利点です。

自然の音(雨・波・川のせせらぎなど)

楽器のメロディよりも、もっと自然な音に包まれて眠りたいという人には、自然の音そのものがおすすめです。雨がしとしとと降る音、穏やかな波が寄せては返す音、森の奥深くで聞こえる川のせせらぎや風の音。これらの音は、私たち人間の本能に直接働きかける力を持っています。

最大の魅力は、前述した「1/fゆらぎ」が豊富に含まれている点です。規則的すぎず、不規則すぎない自然のリズムは、脳をα波の状態に導き、深いリラックスをもたらします。また、自然音はマスキング効果も非常に高いです。特に「ザー」「ゴー」といった連続的な音は、ホワイトノイズやピンクノイズに近く、周囲の生活音や突発的な騒音を効果的にかき消してくれます。

都会の喧騒から離れ、静かな自然の中にいるような感覚は、日中のストレスを忘れさせ、心を解放してくれるでしょう。YouTubeなどでは、様々なシチュエーション(「森の中の雨」「穏やかなビーチの波音」など)の自然音が長時間録音された動画が多数公開されており、手軽に試すことができます。

オルゴール

オルゴールのノスタルジックで澄んだ音色は、多くの人にとって懐かしさや安心感を呼び起こします。その優しいメロディは、まるで子供の頃に聴いた子守唄のように、心を穏やかにしてくれます。

オルゴールの音色が睡眠に適しているのには、音響的な理由もあります。オルゴールの金属的な音は、可聴域を超える高周波音を豊富に含んでいると言われています。この高周波音が、脳のリラックスを司る部分に働きかける「ハイパーソニック・エフェクト」をもたらし、深い癒やし効果を生み出すと考えられています。

また、オルゴールにアレンジされる曲は、童謡やポップス、クラシックなど多岐にわたりますが、どれもがシンプルなメロディラインに変換されています。歌詞のある馴染みの曲でも、オルゴール版であれば歌詞に気を取られることなく、メロディの持つ安心感だけを受け取ることができます。特に、ジブリやディズニー映画の曲のオルゴールメドレーは人気が高く、親しみやすいメロディが心地よい眠りへと誘います。

スロージャズ

ジャズと聞くと、アップテンポで複雑なアドリブが繰り広げられる音楽を想像するかもしれませんが、「スロージャズ」や「クールジャズ」と呼ばれるジャンルには、睡眠前のリラックスタイムに最適な曲が数多くあります。

特に、ビル・エヴァンスに代表されるような、ピアノトリオ(ピアノ、ベース、ドラム)による静かで叙情的な演奏は、まるで落ち着いたバーのカウンターで静かにお酒を飲んでいるかのような、洗練された大人のリラックス空間を演出してくれます。

スロージャズの魅力は、心地よいリズムの「揺れ」と、洗練されたハーモニーにあります。クラシック音楽のようなかっちりとした構成とは異なり、即興演奏の中に生まれる予測不能な美しいフレーズが、良い意味で意識を逸らし、リラックスさせてくれます。ブラシで優しくリズムを刻むドラムの音や、低く響くウッドベースの音も、心拍を落ち着かせるのに効果的です。歌詞のないインストゥルメンタルが基本なので、思考の邪魔になることもありません。少しおしゃれでムーディーな雰囲気で眠りにつきたい夜におすすめのジャンルです。

【YouTubeで聴ける】睡眠の質を高めるおすすめ音楽10選

ここでは、前述したジャンルの中から、特に睡眠の質を高める効果が期待でき、かつYouTubeで手軽に聴くことができる具体的な音楽を10曲(またはジャンル)厳選してご紹介します。今夜からすぐに試せるものばかりですので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。

① エリック・サティ『ジムノペディ 第1番』

「ジムノペディ」は、フランスの作曲家エリック・サティによるピアノ曲で、特に第1番は「世界で最も静かな曲」の一つとして知られています。その特徴は、極限まで削ぎ落とされたシンプルな構成と、掴みどころのない不思議な浮遊感にあります。ゆったりとした3拍子のリズムに乗って、静かでどこか物憂げなメロディが淡々と繰り返されます。感情的な盛り上がりが一切なく、終始一定のテンションで進むため、聴いているうちに自然と意識が遠のき、穏やかな精神状態へと導かれます。まさに「何もしない」ための音楽であり、頭の中を空っぽにして眠りにつきたい夜に最適です。

② クロード・ドビュッシー『月の光』

同じくフランスの作曲家、クロード・ドビュッシーの代表作である『月の光』。その名の通り、静かな夜に月光が優しく降り注ぐ情景が目に浮かぶような、幻想的で美しいピアノ曲です。印象派音楽の特徴である、輪郭のぼやけた柔らかな和音と、水面のようにきらめくアルペジオが、聴く人を夢の世界へと誘います。メロディは非常に有名ですが、その流れは予測可能でありながらも単調すぎず、心地よい刺激を与えてくれます。ロマンチックで優雅な気分に浸りながら眠りたい方におすすめの一曲です。

③ ヨハン・ゼバスティアン・バッハ『G線上のアリア』

バロック音楽の巨匠、J.S.バッハの『管弦楽組曲第3番』の中の一曲で、ヴァイオリンの最も低い弦であるG線だけで演奏できることからこの名で親しまれています。荘厳で神聖な雰囲気を持ちながらも、その安定したゆったりとした旋律は、聴く人に深い安心感と落ち着きを与えます。複数の旋律が美しく絡み合う対位法の技法が使われていますが、その構造は非常に整然としており、心の乱れを静かに整えてくれるようです。何か不安なことや心配事がある夜に聴くと、心が守られているような感覚になり、安らかに眠りにつけるでしょう。

④ ヨハン・パッヘルベル『カノン』

パッヘルベルの「カノン」は、世界で最も有名なクラシック曲の一つかもしれません。この曲が睡眠に適している最大の理由は、その「カノン形式」という作曲技法にあります。カノンとは「輪唱(追いかけっこ)」のことで、一つのメロディを異なる時点から複数のパートが追いかけるように演奏します。この単純なルールの繰り返しが、催眠的な効果を生み出します。聴き馴染んだ安心感のあるメロディが何度も繰り返されることで、脳はリラックスし、思考が停止しやすくなります。様々な楽器でアレンジされていますが、弦楽合奏やハープ、ピアノなど、穏やかな音色のバージョンを選ぶのがおすすめです。

⑤ フレデリック・ショパン『ノクターン 第2番』

「ノクターン」とは「夜想曲」を意味し、その名の通り、夜の静寂やロマンチックな情景を描いた作品群です。中でもショパンの『ノクターン 第2番 変ホ長調』は特に有名で、甘く切ないメロディが多くの人に愛されています。左手の伴奏が奏でる穏やかなリズムの上を、右手の歌うような旋律が自由に流れていきます。優雅で感傷的な雰囲気は、一日の終わりに心を落ち着かせ、内省的な時間を与えてくれます。曲の後半には少し情熱的な部分もありますが、全体としては穏やかで、美しい夢を見ながら眠りにつきたい夜にぴったりです。

⑥ ヒーリングミュージック専門チャンネルの長時間BGM

YouTubeには、睡眠、瞑想、勉強、リラクゼーションなどを目的としたヒーリングミュージックを専門に配信するチャンネルが数多く存在します。これらのチャンネルでは、「深い眠りへ誘う」「ストレス解消」「自律神経を整える」といった特定の目的に特化して作られたBGMが、3時間、8時間といった長時間バージョンで公開されています。ソルフェジオ周波数を取り入れたもの、自然音とシンセサイザーを組み合わせたもの、宇宙や深海といった特定のテーマを持つものなど、その種類は多岐にわたります。途中で音楽が途切れる心配がなく、広告が少ない、あるいは入らないように設定されている動画も多いため、まさに睡眠のためのBGMとして最適です。

⑦ 心地よい雨の音とピアノのアンサンブル

自然音の中でも特に人気が高いのが「雨の音」です。しとしとと降り続く雨音に含まれるピンクノイズは、車の走行音やいびきなどの低周波の雑音をマスキングするのに非常に効果的です。この心地よい雨音に、控えめで美しいピアノのメロディを重ねたBGMは、リラックス効果とマスキング効果の両方を享受できる素晴らしい組み合わせです。雨の日の室内で過ごす、あの独特の安心感と落ち着きを演出し、心身ともに深いリラックス状態へと導いてくれます。

⑧ 寄せては返す穏やかな波の音

海岸で波の音を聴いていると、時間を忘れて心が穏やかになる経験をしたことがある人は多いでしょう。一定のリズムでありながら、一つとして同じもののない波の音は、「1/fゆらぎ」の代表格です。このリズムは、母親の胎内で聴いていた心音に近いとも言われ、本能的な安心感をもたらします。激しい荒波ではなく、「穏やかなビーチに打ち寄せる優しい波」の音を選ぶのがポイントです。目を閉じれば、まるで南国のリゾートにいるかのような気分になり、日々のストレスから解放されていくのを感じられるでしょう。

⑨ ジブリやディズニーのオルゴールメドレー

子供から大人まで、世代を超えて愛されるジブリやディズニーの映画音楽。それらの名曲をオルゴールでアレンジしたメドレーは、非常に人気の高い睡眠音楽です。聴き慣れたメロディがもたらす安心感と、オルゴールの持つ独特の優しい音色や高周波音が組み合わさることで、強力なリラックス効果が生まれます。懐かしい思い出に浸りながら、幸せな気持ちで眠りにつきたい時に最適です。歌詞がないため、ストーリーに気を取られることなく、純粋な音の心地よさに身を委ねることができます。

⑩ ビル・エヴァンスなどのおしゃれなスロージャズピアノ

少し大人な雰囲気で夜を過ごしたいなら、スロージャズのピアノトリオがおすすめです。特に「ジャズ・ピアノの詩人」と称されるビル・エヴァンスの演奏は、内省的で美しく、静かな夜にぴったりです。彼の代表作である『Waltz for Debby』や『My Foolish Heart』などは、激しいアドリブよりも、美しいハーモニーとタッチの繊細さが際立ちます。まるで高級ホテルのラウンジや、隠れ家的なバーで流れているかのような洗練された音楽は、一日の緊張を解きほぐし、上質なリラックスタイムを演出してくれます。心地よいスウィングに身を任せているうちに、いつの間にか眠りに落ちていることでしょう。

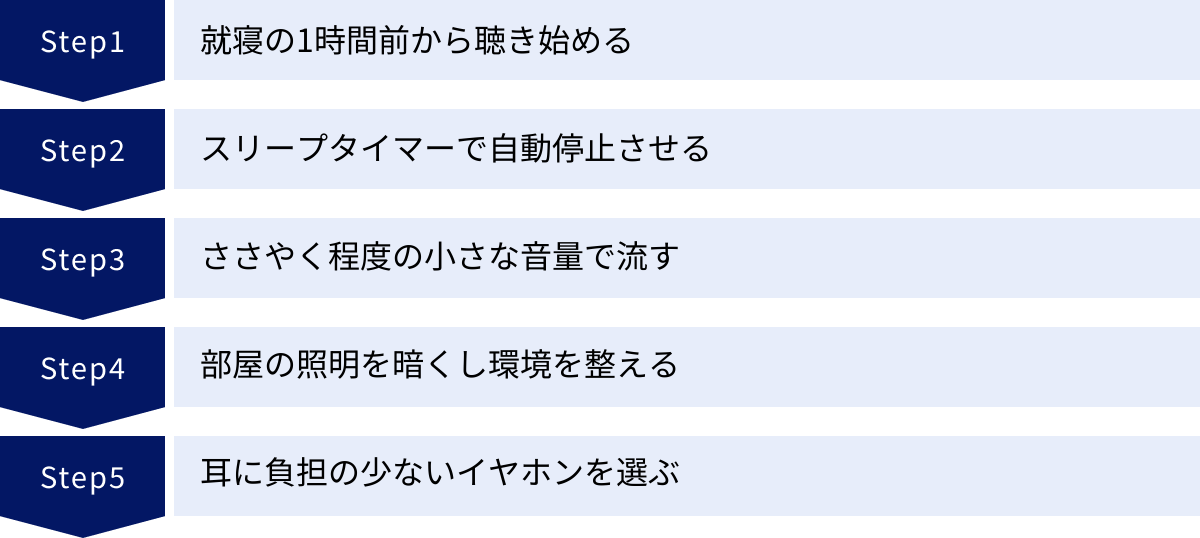

効果を最大化する音楽の聴き方と注意点

せっかく睡眠に良い音楽を選んでも、聴き方が適切でなければその効果は半減してしまいます。ここでは、音楽によるリラックス効果を最大限に引き出し、質の高い睡眠へと繋げるための具体的な聴き方と、いくつかの注意点を解説します。

就寝の1時間前から聴き始める

音楽を聴き始めてすぐに眠れるわけではありません。日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へと自律神経が切り替わるには、ある程度の時間が必要です。

そのため、ベッドに入る直前ではなく、就寝予定時刻の1時間〜30分ほど前から音楽を聴き始めるのがおすすめです。この時間を「クールダウンタイム」と位置づけ、読書をしたり、ストレッチをしたり、ハーブティーを飲んだりしながら、リラックスできる音楽をBGMとして流しましょう。こうすることで、脳と体が徐々に「これから眠るのだ」という準備を始め、ベッドに入った時にスムーズに寝付けるようになります。慌ただしくベッドに飛び込むのではなく、眠りに向かうためのゆったりとした時間的・心理的「滑走路」を作るイメージです。

スリープタイマーを設定して自動で停止させる

一晩中音楽を流し続けるべきか、途中で止めるべきか、これは多くの人が悩むポイントです。結論から言うと、スリープタイマーなどを活用して、眠りについた後に音楽が自動で停止するように設定するのが最もおすすめです。

その理由は、深い眠りの段階(ノンレム睡眠)に入ると、外部の音はかえって睡眠を妨げる刺激になる可能性があるためです。特に、睡眠サイクルが浅いレム睡眠に移行するタイミングで音楽が鳴っていると、目が覚めてしまう原因になりかねません。

多くの音楽ストリーミングサービスやYouTubeアプリには、スリープタイマー機能が搭載されています。30分から1時間程度に設定しておけば、あなたが眠りについた頃に、音楽は静かにその役目を終えてくれます。もし一晩中流しておかないと不安だという場合は、できるだけ単調で音量変化の少ない環境音(雨音やホワイトノイズなど)を選ぶと、睡眠への影響を最小限に抑えられます。

ささやく程度の小さな音量で流す

音楽の音量も非常に重要な要素です。良かれと思って大きな音量で流してしまうと、それはリラックスどころか、脳を覚醒させる騒音になってしまいます。交感神経が刺激され、心拍数が上がり、眠りとは程遠い状態になってしまうでしょう。

理想的な音量は、「意識すれば聴こえるけれど、意識しなければ気にならない」程度の、ささやくような小さな音量です。あくまで空間に溶け込むBGMとして、心地よい音のヴェールで部屋を包み込むようなイメージで調整しましょう。マスキング効果を期待する場合でも、気になる雑音をギリギリかき消せる程度の最小限の音量に留めるのが賢明です。快適な音量は睡眠を助けますが、過度な音量は睡眠を妨げるということを覚えておきましょう。

部屋の照明を暗くしてリラックスできる環境を作る

音楽の効果を最大限に引き出すためには、聴覚以外の五感にもアプローチすることが大切です。特に、視覚からの刺激をコントロールすることは、質の高い睡眠に不可欠です。

私たちの体は、光を浴びると覚醒し、暗くなると眠くなるようにできています。これは、光(特にブルーライト)が睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制するためです。就寝前に煌々とした蛍光灯の光を浴びていると、いくらリラックスできる音楽を聴いても、体はなかなか休息モードに入れません。

音楽を聴き始めるタイミングで、部屋の照明を暖色系の間接照明やフットライトに切り替えましょう。オレンジや電球色のような温かみのある光は、リラックス効果を高めてくれます。そして、いざ眠る時には、できるだけ部屋を真っ暗にするのが理想です。真っ暗が苦手な場合は、常夜灯などのごく弱い光に留めましょう。

イヤホンを使う場合は耳に負担の少ないワイヤレスタイプを選ぶ

集合住宅などでスピーカーから音を出すのが難しい場合、イヤホンやヘッドホンを使用することになります。その際には、いくつかの注意点があります。

まず、長時間の使用による耳への負担です。特にカナル型(耳栓型)イヤホンは、耳道を密閉するため、圧迫感や蒸れによる外耳炎のリスクがあります。また、大きな音量で聴き続けると、難聴の原因にもなりかねません。音量は必ず最小限に設定しましょう。

さらに、睡眠中の使用を考えると、コード付きのイヤホンは寝返りを打った際にコードが首に絡まる危険性があり、快適な睡眠を妨げます。そのため、使用するならコードのない完全ワイヤレスイヤホンがおすすめです。

最近では、横になっても耳が痛くなりにくい「睡眠用イヤホン」や、耳を塞がずに音を聴くことができる「骨伝導イヤホン」といった製品も登場しています。これらは、寝返りの快適性を損なわず、耳への負担も少ないため、イヤホン派の人にとっては良い選択肢となるでしょう。ただし、どんなタイプのイヤホンであっても、スリープタイマーの活用は忘れないようにしましょう。

音楽を聴いても眠れないときに考えられる原因

「おすすめされた音楽を試したけれど、なぜか眠れない…」そんな経験をすることもあるかもしれません。音楽は万能薬ではなく、その効果には個人差があります。音楽を聴いても眠れない場合、主に2つの原因が考えられます。

音楽に意識が向きすぎている

音楽が眠りを助けるのは、あくまでBGMとして無意識の領域に働きかけ、リラックスを促すからです。しかし、時にその音楽自体に意識が集中しすぎてしまい、かえって脳を覚醒させてしまうことがあります。

これは、特に以下のような場合に起こりがちです。

- 「眠らなければ」という焦り: 「この音楽を聴いて絶対に眠るぞ」と意気込みすぎると、音楽が「眠りを誘うツール」から「眠れたかどうかを判定する試験」に変わってしまいます。音楽を分析したり、効果を実感しようと集中したりすることで、脳は緊張状態になり、リラックスから遠ざかってしまいます。

- 曲の展開を知りすぎている: 好きなクラシック曲や知っている曲を聴いていると、「この後のメロディはこうなって…」「ここで盛り上がるはずだ」と、無意識に曲の展開を追いかけてしまうことがあります。これもまた、脳を活動させてしまう原因になります。

- 音楽の好みが合っていない: いくら睡眠に良いと評判の音楽でも、自分自身が心地よいと感じなければ意味がありません。例えば、クラシック音楽が苦手な人が無理して聴いても、それはただの不快な音でしかなく、ストレスの原因にすらなり得ます。

【対処法】

このような場合は、一度アプローチを変えてみましょう。まず、「眠るために聴く」という意識を捨て、「ただリラックスするために、心地よい空間を作るBGMとして流しておく」というくらいの軽い気持ちで向き合うことが大切です。

それでも意識が向いてしまう場合は、メロディラインがはっきりした曲ではなく、雨音や川のせせらぎ、ホワイトノイズといった、より単調で抑揚のない「環境音」に変えてみるのがおすすめです。環境音は、曲の構成や展開という概念がないため、意識が向かいにくく、純粋なBGMとして機能しやすいです。自分にとって「意識せずにいられる音」を見つけることが、音楽を睡眠の味方にするための鍵となります。

音楽以外の要因(ストレスや生活習慣)で眠れない

音楽はあくまで睡眠の質を高めるための「補助輪」のような存在です。もし、様々な音楽を試しても、聴き方を工夫しても、一向に眠れない状態が続くのであれば、その原因は音楽以外の部分にある可能性が高いと考えられます。

不眠の背後には、様々な要因が隠れています。

- 精神的なストレス: 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、強いストレスは交感神経を常に優位にし、心身を緊張させ続けます。この状態では、どんなにリラックスできる音楽を聴いても、根本的な原因が解決されない限り、質の高い睡眠を得ることは難しいでしょう。

- 身体的な疾患: 睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、痛みやかゆみを伴う疾患など、身体的な問題が睡眠を妨げているケースもあります。特に、いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘されたことがある場合は、専門医の診断が必要です。

- 精神疾患: うつ病や不安障害といった精神疾患は、不眠を主症状とすることが非常に多いです。気分の落ち込みや意欲の低下、過度な不安などが2週間以上続く場合は、一人で抱え込まずに、心療内科や精神科への相談を検討しましょう。

- 乱れた生活習慣: カフェインやアルコールの過剰摂取、就寝前のスマートフォン使用、不規則な食事時間、運動不足など、日々の生活習慣の乱れが積み重なり、睡眠リズムを崩している可能性も大いにあります。

音楽は、これらの根本的な問題を解決するものではありません。 もし、深刻な不眠が長期間続いているのであれば、音楽療法だけに頼るのではなく、まずは自分の心身の状態や生活習慣を客観的に見つめ直すことが重要です。そして、必要であれば、睡眠外来や心療内科といった専門の医療機関を受診し、適切なアドバイスや治療を受けることを強く推奨します。専門家の助けを借りることは、決して特別なことではなく、健康な毎日を取り戻すための賢明な選択です。

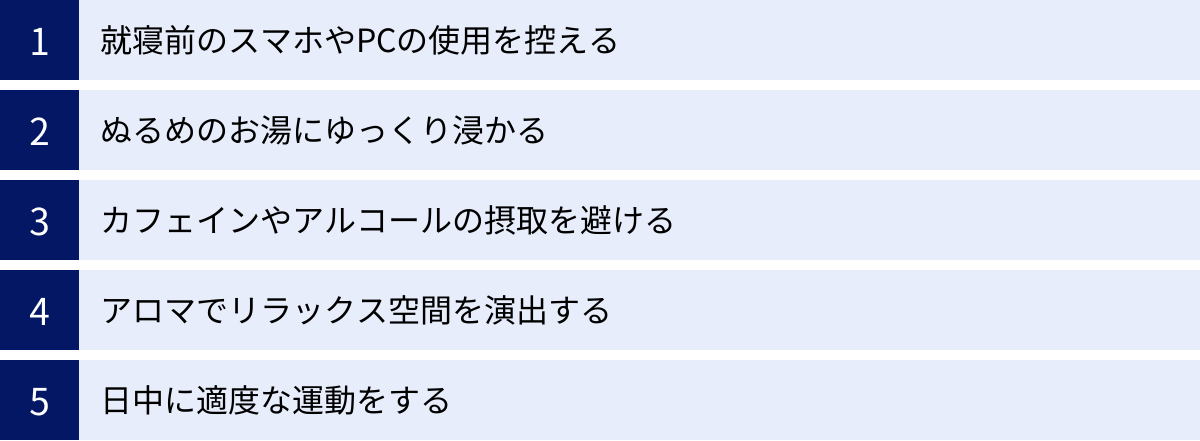

音楽とあわせて試したい睡眠の質を高める習慣

音楽によるリラックス効果を最大限に活かすためには、土台となる生活習慣を整えることが不可欠です。ここでは、音楽を聴く習慣に加えて実践したい、睡眠の質を根本から改善するための5つの習慣をご紹介します。これらを組み合わせることで、相乗効果が期待できます。

就寝前のスマートフォンやPCの使用を控える

現代人にとって最も大きな睡眠の妨げの一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、覚醒を促す力が非常に強い光です。

夜間にこのブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、自然な眠りを誘うホルモンである「メラトニン」の分泌が強力に抑制されてしまいます。メラトニンが十分に分泌されないと、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りそのものが浅くなり、夜中に何度も目が覚める原因にもなります。

また、SNSやニュースサイト、動画コンテンツなどは、次々と新しい情報を提供し、脳を興奮・覚醒させてしまいます。リラックスするどころか、交感神経が活発になり、心身が緊張状態に陥ってしまいます。

理想は、就寝する1〜2時間前にはすべてのデジタルデバイスの使用をやめることです。その時間を、音楽を聴きながら本を読んだり、家族と会話したり、軽いストレッチをしたりするリラックスタイムに充てることで、心と体はスムーズに睡眠モードへと移行できます。

ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かることも、質の高い睡眠を得るための効果的な習慣です。鍵となるのは「深部体温」の変化です。

人間の体は、体の中心部の温度である深部体温が下がる過程で、眠気を感じるようにできています。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温低下がスムーズになり、自然な眠気が訪れやすくなるのです。

ポイントは、お湯の温度と浸かる時間です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい逆効果です。リラックス効果が高いのは、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯です。この温度のお湯に、15分〜20分ほどゆっくりと浸かるのがおすすめです。これにより、体の芯まで温まり、血行が促進され、心身の緊張がほぐれます。

入浴のタイミングは、就寝の90分〜2時間前がベストです。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、最高のタイミングで眠気を感じることができます。

カフェインやアルコールの摂取を避ける

就寝前の飲み物にも注意が必要です。特に、カフェインとアルコールは睡眠の質に大きな影響を与えます。

カフェインは、コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる強力な覚醒物質です。脳内の眠気を誘う物質(アデノシン)の働きをブロックし、脳を覚醒させます。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、その効果は4〜6時間、人によってはそれ以上持続すると言われています。そのため、質の高い睡眠を確保するためには、夕方以降、遅くとも就寝の4時間前までにはカフェインの摂取を終えるのが賢明です。

一方、アルコールは「寝酒」として用いられることがありますが、これは大きな間違いです。アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じられますが、体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、夜中に目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、利尿作用によってトイレが近くなったり、筋肉を弛緩させる作用によっていびきや睡眠時無呼吸を悪化させたりすることもあります。健康的な睡眠のためには、就寝前のアルコール摂取は避けるべきです。

アロマでリラックス空間を演出する

嗅覚は、五感の中でも特にダイレクトに脳に影響を与える感覚です。香りは、記憶や感情を司る大脳辺縁系に直接働きかけるため、リラックス効果の高い香りを利用することで、効果的に心身を落ち着かせることができます。

音楽を聴きながらアロマを焚くことで、聴覚と嗅覚の両方からリラックスを促し、相乗効果が期待できます。

【睡眠におすすめのアロマ(精油)】

- ラベンダー: 「万能精油」とも呼ばれ、鎮静作用が高く、不安や緊張を和らげて心身をリラックスさせる代表的な香り。

- カモミール・ローマン: りんごのような甘く優しい香りで、神経のたかぶりを鎮め、安らかな眠りへと誘う効果が高い。

- サンダルウッド(白檀): 深く落ち着いた木の香りで、瞑想にも用いられる。心の深い部分を鎮め、安定感をもたらす。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかさの中にフローラルな甘さがある香り。気分をリフレッシュさせつつ、鎮静作用もある。

これらの精油をアロマディフューザーで拡散させたり、ティッシュやコットンに1〜2滴垂らして枕元に置いたり、ピローミストとして寝具にスプレーしたりして、手軽に香りを取り入れてみましょう。

日中に適度な運動をする

夜にぐっすり眠るためには、日中の過ごし方も重要です。特に、日中に適度な運動を取り入れることは、夜の快眠に繋がる非常に効果的な習慣です。

運動をすると、セロトニンの分泌が促されます。前述の通り、セロトニンは精神を安定させるだけでなく、夜になると睡眠ホルモンであるメラトニンの材料となるため、日中に運動でセロトニンを増やしておくことは、夜の良質な睡眠の準備になります。

また、運動による心地よい肉体的な疲労感は、夜の寝つきを良くしてくれます。激しいトレーニングである必要はなく、ウォーキングやジョギング、ヨガ、水泳といった有酸素運動を、1回30分程度、週に数回行うだけでも十分な効果が期待できます。

ただし、就寝直前の激しい運動は禁物です。運動によって交感神経が活発になり、体温が上昇するため、かえって寝つきを悪くしてしまいます。運動は、就寝の3時間以上前には終えるようにしましょう。就寝前に行うのであれば、軽いストレッチやヨガなど、心身をリラックスさせるものが適しています。

これらの習慣を音楽と共に取り入れることで、あなたの睡眠環境は格段に向上するはずです。今夜から一つでも実践し、心身ともに満たされる深い眠りを手に入れてください。