「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠の悩みを抱えていませんか。これらは単なる寝不足ではなく、「不眠症」という病気のサインかもしれません。

日本では、成人の約5人に1人が何らかの睡眠問題を抱えていると言われており、不眠は決して珍しい悩みではありません。しかし、それを「体質だから」「いつものことだから」と放置してしまうと、日中のパフォーマンス低下はもちろん、心身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、不眠症の基本的な知識から、自分でできる具体的な対策、そして専門家への相談が必要なケースまで、網羅的に解説します。あなたの睡眠の質を改善し、健やかな毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。

目次

不眠症とは?

不眠症とは、単に「眠れない夜がある」という一時的な状態を指すのではありません。厚生労働省のe-ヘルスネットによると、不眠症は「入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害などの睡眠問題が1ヶ月以上続き、日中に倦怠感・意欲低下・集中力低下・食欲低下などの不調が出現する病気」と定義されています。

重要なポイントは、夜間の睡眠問題だけでなく、「日中の活動に支障が出ている」という点です。たとえば、仕事や勉強に集中できない、日中に強い眠気を感じる、気分が落ち込みやすい、イライラしやすくなった、といった自覚症状がある場合、不眠症の可能性が考えられます。

不眠症の有病率と現代社会

現代の日本において、不眠は非常に一般的な健康問題です。厚生労働省が実施した「令和元年 国民健康・栄養調査」によると、睡眠で休養が十分にとれていない人の割合は20.2%にものぼります。つまり、約5人に1人が睡眠の質に満足していないという状況です。この割合は年々増加傾向にあり、特に働き盛りの世代である30代から50代で高いことが示されています。

(参照:厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査報告」)

この背景には、24時間社会における生活リズムの乱れ、仕事や人間関係によるストレスの増大、スマートフォンやパソコンの普及による光環境の変化など、現代社会特有の要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

一時的な不眠と慢性的な不眠症の違い

誰でも、大きな心配事がある夜や、試験前、大切なプレゼンテーションの前日などに、緊張や興奮で眠れなくなった経験があるでしょう。このような、原因がはっきりしている一過性の不眠は「急性不眠」と呼ばれ、通常は原因が解決すれば自然に解消されます。

一方で、不眠症は「慢性不眠」に分類されます。特定の原因が解消されても眠れない状態が続いたり、明確な原因がないにもかかわらず週に3日以上の不眠が1ヶ月以上続いたりする場合が該当します。慢性的な不眠は、単なる生活上の悩みではなく、専門的なアプローチが必要な「疾患」として捉える必要があります。

不眠症を放置するリスク

「たかが睡眠不足」と軽視して不眠症を放置すると、心身にさまざまな悪影響が及ぶ可能性があります。

- 生活習慣病のリスク増大: 睡眠不足は、交感神経を緊張させ、血圧や血糖値を上昇させます。慢性的な不眠は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の発症リスクを高めることが多くの研究で指摘されています。

- 精神疾患との関連: 不眠はうつ病や不安障害の主要な症状の一つです。特に、不眠がうつ病の発症リスクを高め、逆にうつ病が不眠を悪化させるという悪循環に陥るケースも少なくありません。

- 免疫力の低下: 睡眠中には、体の修復や免疫機能を高めるホルモンが分泌されます。睡眠が不足すると免疫力が低下し、風邪などの感染症にかかりやすくなります。

- 事故のリスク: 日中の強い眠気や集中力の低下は、交通事故や労働災害の重大な原因となります。特に、車の運転や危険な機械の操作を行う方は注意が必要です。

- 認知機能の低下: 記憶の定着や脳の老廃物の除去は、主に睡眠中に行われます。不眠が続くと、記憶力、判断力、問題解決能力といった認知機能が低下し、仕事や学業のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

このように、不眠症は私たちのQOL(生活の質)を著しく低下させるだけでなく、将来的な健康リスクにも繋がる深刻な問題です。「眠れない」というサインに早期に気づき、適切に対処することが、心と体の健康を守る上で非常に重要です。

次の章では、あなたがどのタイプの不眠に当てはまるのかをセルフチェックする方法について詳しく解説していきます。

もしかして不眠症?4つのタイプとセルフチェック

不眠症は、その症状の現れ方によって、主に4つのタイプに分類されます。人によっては、これらのタイプが複数重なって現れることもあります。自分の不眠がどのタイプに当てはまるのかを理解することは、原因を探り、適切な対策を立てるための第一歩です。

入眠障害

入眠障害は、寝床に入ってから実際に眠りにつくまでに、長い時間がかかってしまうタイプの不眠です。一般的に、眠りにつくまでに30分から1時間以上かかる状態が続く場合、入眠障害が疑われます。

- 具体的な症状:

- 布団に入っても目が冴えてしまい、なかなか眠れない。

- あれこれと考え事をしてしまい、頭が休まらない。

- 「早く眠らなければ」と焦れば焦るほど、かえって眠れなくなる。

- 眠れないこと自体が不安やストレスになる。

入眠障害は、不眠症の中で最も訴えの多いタイプです。特に、不安や緊張、ストレスなどが原因で交感神経が高ぶっている状態のときに起こりやすいとされています。また、生活リズムの乱れや、寝る直前のカフェイン摂取、スマートフォンの使用なども原因となり得ます。若年層から中年層に比較的多く見られる傾向があります。

中途覚醒

中途覚醒は、睡眠中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない状態を指します。夜中にトイレに起きた後、再び眠りにつけなくなるケースもこれに含まれます。一般的に、夜間に2回以上目が覚める状態が目安とされます。

- 具体的な症状:

- 些細な物音や光ですぐに目が覚めてしまう。

- 一度目が覚めると、その後1時間以上眠れないことがある。

- 悪夢を見て目が覚めることが多い。

- 朝までに何度も起きてしまい、熟睡感がない。

中途覚醒は、加齢とともに睡眠が浅くなることで起こりやすくなるため、中高年層に多く見られます。また、ストレスや不安、アルコールの摂取も大きな原因です。アルコールは寝つきを良くする作用がありますが、分解される過程で覚醒作用のあるアセトアルデヒドが生成されるため、睡眠の後半部分で目が覚めやすくなります。その他、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)といった、睡眠を妨げる病気が隠れている可能性も考えられます。

早朝覚醒

早朝覚醒は、自分が起きようと思っている時刻よりも2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後再び眠ることができない状態です。

- 具体的な症状:

- 朝の4時や5時に目が覚めてしまい、もっと寝ていたいのに眠れない。

- 早く目が覚めたことで、日中に強い眠気を感じる。

- 気分が落ち込み、朝から憂うつな気持ちになる。

早朝覚醒は、体内時計(サーカディアンリズム)が前倒しになることで起こりやすくなります。これは高齢者に多く見られる現象です。また、早朝覚醒はうつ病の典型的な症状の一つとしても知られています。気分の落ち込みや意欲の低下といった症状が伴う場合は、特に注意が必要です。ストレスによって自律神経のバランスが崩れ、覚醒を促すホルモンが早朝に過剰分泌されることも原因として考えられます。

熟眠障害

熟眠障害は、睡眠時間は十分に確保できているにもかかわらず、ぐっすり眠れたという満足感(熟睡感)が得られない状態です。

- 具体的な症状:

- 7時間、8時間寝ても、朝起きた時に疲れが全く取れていない。

- 日中に強い眠気やだるさを感じる。

- 睡眠の質が悪いと感じる。

- 夢ばかり見て、深く眠った気がしない。

熟眠障害は、睡眠の「量」ではなく「質」の問題です。睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」があり、これらが一定のサイクルで繰り返されることで心身の疲労が回復します。熟眠障害では、このサイクルのバランスが崩れ、特に脳と体を休ませる深いノンレム睡眠が不足している可能性があります。

原因としては、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群など、睡眠中に無自覚の覚醒を繰り返している病気が考えられます。また、ストレスやアルコール、騒音や光といった睡眠環境の悪さも、睡眠の質を低下させる大きな要因となります。

簡単なセルフチェックリスト

ご自身の睡眠の状態を客観的に把握するために、以下のリストでチェックしてみましょう。ここ1ヶ月の状態で、週に3回以上当てはまる項目があるかを確認してください。

| 質問項目 | はい / いいえ |

|---|---|

| 【入眠障害】 寝床に入ってから眠りにつくまでに30分以上かかりますか? | |

| 【入眠障害】 「眠らなければ」と焦りや不安を感じることがありますか? | |

| 【中途覚醒】 睡眠中に2回以上目が覚めますか? | |

| 【中途覚醒】 一度目が覚めると、なかなか再び眠れませんか? | |

| 【早朝覚醒】 予定より2時間以上早く目が覚めてしまいますか? | |

| 【早朝覚醒】 早く目が覚めた後、もう一度眠ることができず悩んでいますか? | |

| 【熟眠障害】 睡眠時間を十分にとっても、朝、疲れが残っていますか? | |

| 【熟眠障害】 睡眠の質に満足できず、ぐっすり眠れた感じがしませんか? | |

| 【日中の影響】 日中に強い眠気を感じることがありますか? | |

| 【日中の影響】 仕事や家事、勉強などに集中するのが難しいですか? | |

| 【日中の影響】 気分が落ち込んだり、イライラしやすくなったりしましたか? | |

| 【日中の影響】 睡眠不足が原因で、日常生活に支障が出ていますか? |

このチェックリストは、医学的な診断に代わるものではありません。 しかし、複数の項目に「はい」がつく場合、特に「日中の影響」に関する項目に当てはまる場合は、不眠症の可能性があり、専門家への相談やセルフケアの開始を検討することをおすすめします。

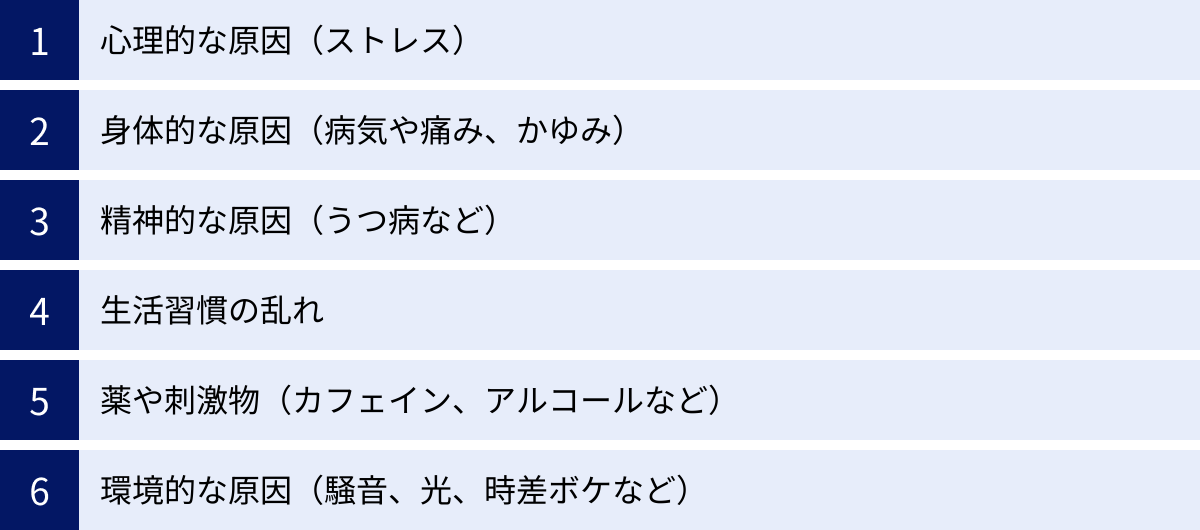

不眠症を引き起こす主な6つの原因

不眠症は、単一の原因で起こることは少なく、多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。ここでは、不眠症を引き起こす代表的な6つの原因について詳しく解説します。自分の不眠の原因がどこにあるのかを知ることで、より効果的な対策を見つけることができます。

① 心理的な原因(ストレス)

不眠症の最も一般的な原因は、心理的なストレスです。 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭内の問題、経済的な不安、あるいは身近な人の死といった大きなライフイベントなど、さまざまなストレスが睡眠に影響を与えます。

ストレスを感じると、私たちの体は「闘争・逃走モード」に入り、自律神経のうち交感神経が活発になります。 交感神経は心拍数を上げ、血圧を上昇させ、体を興奮・覚醒させる働きがあります。本来、夜間は心身をリラックスさせる副交感神経が優位になるべき時間ですが、強いストレスにさらされていると、夜になっても交感神経が活発なままとなり、脳が興奮して寝付けなくなったり(入眠障害)、眠りが浅くなって途中で目が覚めたり(中途覚醒)します。

また、「眠れないこと」自体が新たなストレスとなり、「今夜も眠れないかもしれない」という予期不安が、さらに不眠を悪化させるという悪循環(精神生理性不眠)に陥ることも少なくありません。

② 身体的な原因(病気や痛み、かゆみ)

何らかの身体的な疾患や症状が、睡眠を直接的に妨げることがあります。

- 痛み: 関節リウマチ、変形性関節症、線維筋痛症、頭痛、歯痛など、慢性的な痛みを伴う病気は、痛みそのものが気になって眠りを妨げます。

- かゆみ: アトピー性皮膚炎や蕁麻疹など、強いかゆみを伴う皮膚疾患は、夜間に症状が悪化しやすく、無意識にかきむしることで睡眠が中断されます。

- 呼吸器系の症状: 喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)による咳や息苦しさは、特に夜間や早朝に起こりやすく、睡眠を妨げる大きな原因です。

- 頻尿: 前立腺肥大症や過活動膀胱などにより夜間に何度もトイレに起きることで、中途覚醒が引き起こされます。

- 睡眠を妨げる特殊な病気:

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に気道が塞がれ、何度も呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。脳が酸欠状態になるため、体は危険を察知して覚醒を繰り返します。本人は無自覚なことが多いですが、大きないびきや日中の強い眠気が特徴です。

- レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。じっとしていると症状が悪化するため、入眠障害や中途覚醒の原因となります。

③ 精神的な原因(うつ病など)

不眠は、さまざまな精神疾患の主要な症状として現れます。特に、うつ病と不眠は非常に密接な関係にあります。

うつ病患者の約9割が不眠を訴えると言われており、中でも「早朝覚醒」はうつ病の典型的なサインとされています。また、逆に慢性的な不眠症が、うつ病の発症リスクを約2倍に高めるという研究結果もあります。これは、睡眠不足が脳内のセロトニンなどの神経伝達物質のバランスを崩し、感情のコントロールを難しくするためと考えられています。

うつ病以外にも、強い不安や心配が続く不安障害(パニック障害、全般性不安障害など)や、統合失調症、双極性障害などでも、不眠は高頻度で見られる症状です。不眠に加えて、気分の著しい落ち込み、興味や喜びの喪失、意欲の低下、食欲の変化などが2週間以上続く場合は、精神科や心療内科への相談が必要です。

④ 生活習慣の乱れ

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のサイクル、ホルモン分泌、体温調節などをコントロールしています。しかし、不規則な生活習慣はこの体内時計を狂わせ、不眠の大きな原因となります。

- 不規則な睡眠・起床時間: 休日だからといって昼過ぎまで寝ていると、体内時計が後ろにずれてしまい、日曜の夜に寝付けなくなり、月曜の朝がつらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」を引き起こします。

- 運動不足: 日中に適度な運動をすると、心地よい疲労感が得られるだけでなく、夜に向けて深部体温が下がりやすくなり、自然な眠気を誘います。運動不足だとこの体温変化のメリハリがなくなり、寝つきが悪くなります。

- 不規則な食事: 朝食を抜いたり、夜遅くに食事をとったりすると、消化活動が睡眠を妨げるだけでなく、代謝に関わる体内時計も乱れてしまいます。

⑤ 薬や刺激物(カフェイン、アルコールなど)

日常的に摂取している特定の物質や、治療のために服用している薬が不眠の原因となることがあります。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの作用は個人差がありますが、一般的に摂取後30分~1時間でピークに達し、効果は4~8時間持続すると言われています。午後の遅い時間帯以降のカフェイン摂取は、入眠を妨げる大きな原因です。

- ニコチン(タバコ): タバコに含まれるニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があります。寝る前の一服はリラックスするどころか、脳を興奮させてしまいます。また、睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めやすくなります。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くすると思われがちですが、これは大きな誤解です。アルコールは摂取後数時間で分解され、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質に変わります。これにより、睡眠の後半部分が浅くなり、中途覚醒が増加します。また、利尿作用による頻尿や、筋弛緩作用によるいびき・無呼吸の悪化も招き、睡眠の質を著しく低下させます。

- 薬剤の副作用: 降圧剤、ステロイド剤、甲状腺ホルモン剤、抗がん剤、一部の抗うつ薬など、治療薬の副作用として不眠が現れることがあります。薬を飲み始めてから眠れなくなった場合は、自己判断で中断せず、処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

⑥ 環境的な原因(騒音、光、時差ボケなど)

快適な睡眠のためには、寝室の環境が非常に重要です。

- 光: 寝室が明るすぎると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制されてしまいます。遮光カーテンを利用したり、豆電球を消したりする工夫が必要です。特に、スマートフォンやテレビ、パソコンの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を強力に抑制するため、寝る直前の使用は避けるべきです。

- 音: 家族の生活音、外の交通騒音、時計の秒針の音など、気になる音は睡眠を妨げます。本人は慣れているつもりでも、無意識のうちに脳が覚醒していることがあります。

- 温度・湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、あるいは湿気が多かったり乾燥しすぎたりすると、不快感で寝付けなかったり、途中で目が覚めたりします。夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は50~60%が快適な目安とされています。

- 時差ボケ・交代勤務: 海外旅行による時差や、夜勤などの交代勤務は、体内時計を強制的に狂わせるため、不眠の原因となります。

これらの原因は、一つだけが突出している場合もあれば、複数がお互いに影響し合っている場合もあります。まずは自分の生活を振り返り、思い当たる原因から一つずつ見直していくことが、不眠解消への第一歩となります。

【自分でできる】不眠症対策12選

不眠の悩みを解消するためには、専門的な治療だけでなく、日々の生活習慣を見直す「睡眠衛生」を整えることが非常に重要です。ここでは、今日からでも始められる、自分でできる不眠症対策を12個、具体的な方法とともにご紹介します。

① 毎朝同じ時間に起き、太陽の光を浴びる

質の良い睡眠を得るための最も重要な習慣は、毎朝同じ時間に起きることです。 たとえ前の日に寝るのが遅くなってしまっても、休日に寝だめをしたくても、起床時間は一定に保ちましょう。

私たちの体内時計は約24.5時間周期であり、地球の24時間周期とわずかなズレがあります。このズレをリセットしてくれるのが「太陽の光」です。朝起きてすぐにカーテンを開け、15~30分ほど太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、活動モードのスイッチが入ります。

さらに、太陽の光を浴びると、脳内でセロトニンという神経伝達物質が分泌されます。セロトニンは日中の覚醒や気分の安定に関わるだけでなく、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料になります。つまり、朝の光を浴びることは、その日の夜の快眠のための準備でもあるのです。

② 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。運動によって、心地よい身体的な疲労感が得られるだけでなく、体内時計のメリハリがつきやすくなります。

特に重要なのが「深部体温」の変化です。人の体は、深部体温が下がる時に眠気を感じるようにできています。日中に運動をすると一時的に深部体温が上がりますが、その後、夜にかけて急激に下がっていきます。この体温の下降勾配が大きくなるほど、スムーズな入眠につながるのです。

ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を、夕方(就寝の3時間ほど前)に30分程度行うのが最も効果的です。ただし、寝る直前の激しい運動は、逆に交感神経を興奮させてしまうため逆効果です。注意しましょう。

③ 眠くなってから布団に入る

「早く寝なければ」と焦って、眠くないのに布団に入るのは逆効果です。「布団に入っても眠れない」という経験を繰り返すと、脳が「布団=眠れない場所」と学習してしまい、条件反射的に目が冴えてしまうことがあります。

これを避けるためには、「眠気を感じてから寝室に行く」というルールを徹底することが有効です。眠くなるまでは、リビングなどで読書をしたり、静かな音楽を聴いたりしてリラックスして過ごしましょう。そして、あくびが出るなど、はっきりとした眠気を感じたら、すっと布団に入るようにします。もし布団に入ってから15~20分経っても眠れない場合は、一度布団から出て、再び眠くなるまでリラックスして過ごし、再度布団に入るようにしましょう。

④ 寝る前にリラックスする時間を作る

日中の活動で高まった交感神経を鎮め、心身をリラックスさせる副交感神経を優位に切り替えるための「入眠儀式」を取り入れましょう。就寝の1~2時間前から、自分なりのリラックスタイムを設けるのがおすすめです。

- ぬるめのお風呂に浸かる: 38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、副交感神経が優位になります。また、入浴によって上昇した深部体温が、入浴後に下がることで自然な眠気を誘います。熱すぎるお湯は交感神経を刺激するので避けましょう。

- ヒーリング音楽や自然音を聴く: 心地よい音楽や、川のせせらぎ、波の音などは、脳をリラックスさせる効果があります。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなどの香りには鎮静作用があるとされています。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのも良いでしょう。

- 軽いストレッチや瞑想: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチや、呼吸に集中する瞑想(マインドフルネス)は、心身の緊張を和らげ、心を落ち着かせるのに効果的です。

- 読書: ただし、興奮するようなミステリーやホラーは避け、穏やかな内容の本を選びましょう。

⑤ 寝室の環境を快適に整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。快適でリラックスできる空間を作りましょう。

- 光: 寝室はできるだけ暗くするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の光が目に入らないようにしたり工夫しましょう。

- 音: 外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンを利用するのも一つの手です。

- 温度・湿度: 夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は年間を通して50~60%が快適な睡眠のための目安です。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な環境を保ちましょう。

⑥ 自分に合った寝具を選ぶ

毎日使う寝具は、睡眠の質に直接影響します。

- マットレス: 柔らかすぎると腰が沈み込み、硬すぎると体に圧力がかかって血行が悪くなります。自然な寝姿勢(立っている時と同じような背骨のS字カーブ)を保てるものを選びましょう。

- 枕: 高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかります。仰向けに寝たときに、首のカーブを自然に支え、マットレスと首の間に隙間ができない高さが理想です。

- 掛け布団: 保温性や吸湿性に優れたものを選び、季節に合わせて調整しましょう。重すぎる布団は寝返りを妨げることがあります。

⑦ 夕食は寝る3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続け、脳や体が十分に休むことができません。夕食は、消化の時間を考慮して就寝の3時間前までには済ませるのが理想です。もし、仕事などで夕食が遅くなってしまう場合は、消化の良いお粥やスープなど、軽めの食事にしましょう。

⑧ 寝る前のカフェイン・アルコール・タバコを控える

これらは睡眠の質を著しく低下させる三大要因です。

- カフェイン: 覚醒作用があり、効果は4時間以上続くこともあります。コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどは、遅くとも就寝の4~5時間前までにしましょう。

- アルコール: 寝酒は中途覚醒や浅い睡眠の原因になります。睡眠の質を求めるなら、寝る前の飲酒は避けるのが賢明です。

- タバコ: ニコチンには覚醒作用があり、寝つきを悪くします。また、睡眠中のニコチン切れが覚醒を引き起こします。就寝1時間前からは禁煙を心がけましょう。

⑨ 寝る前のスマートフォンやテレビを避ける

スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。これにより、体内時計が「まだ昼だ」と勘違いし、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。就寝の1~2時間前からは、デジタルデバイスの使用を控え、リラックスタイムに切り替えましょう。

⑩ 昼寝は15時までに20分程度にする

日中に強い眠気を感じる場合、短い昼寝は午後の活動のパフォーマンスを向上させるのに有効です。しかし、昼寝の仕方にはコツがあります。15時以降の昼寝や、30分以上の長い昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼします。体内時計を乱し、夜の寝つきを悪くする原因になるためです。昼寝をするなら、「15時までに、20分以内」と心得ましょう。

⑪ 「眠らなければ」と焦らない

不眠に悩む人ほど、「今夜こそ眠らなければ」というプレッシャーを強く感じがちです。しかし、この焦りや不安が交感神経を刺激し、かえって脳を覚醒させてしまいます。

「眠れなくても、横になって体を休めているだけで疲労は回復する」くらいに考え方を変えてみましょう。睡眠に対する過度なこだわりを手放すことが、リラックスへの第一歩です。

⑫ 市販の睡眠改善薬を一時的に利用する

生活習慣を改善しても、一時的にどうしても眠れない日が続く場合は、ドラッグストアなどで購入できる市販の睡眠改善薬を利用するのも一つの選択肢です。これらの薬の多くは、アレルギー薬にも使われる「抗ヒスタミン薬」の眠くなる副作用を応用したものです。

ただし、これらはあくまで一時的な不眠症状の緩和を目的としたものであり、根本的な不眠症の治療薬ではありません。連用は避け、2~3日の使用に留めましょう。症状が改善しない場合は、自己判断で続けずに専門医に相談することが重要です。

これらの対策を一つでも多く、継続して実践することが、不眠からの脱却につながります。まずは無理のない範囲で、できそうなことから始めてみましょう。

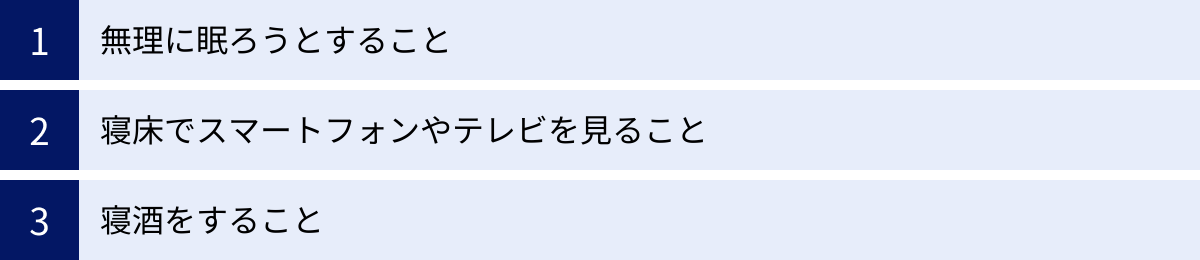

眠れない時にやってはいけない3つのこと

眠れない夜は、焦りや不安からついやってしまいがちな行動があります。しかし、良かれと思って取った行動が、かえって不眠を悪化させてしまうケースは少なくありません。ここでは、眠れない時に特に避けるべき3つの行動について、その理由とともに詳しく解説します。

無理に眠ろうとすること

「早く眠らなくては明日に響く」と焦り、羊を数えたり、じっと目をつむって眠気を待ったりするなど、眠ろうと努力すればするほど、脳はかえって覚醒してしまいます。 これは「精神生理性不眠」と呼ばれる状態で、不眠に悩む多くの人が陥る悪循環です。

私たちの体は、リラックスしている状態、つまり副交感神経が優位な状態のときに自然と眠りに入ります。「眠ろう」と意識することは、それ自体が一種の精神的な緊張状態を作り出し、交感神経を活発にさせてしまいます。心拍数が上がり、体がこわばり、頭は冴えわたるという、睡眠とは正反対の状態になってしまうのです。

また、「ベッド(布団)=眠れないつらい場所」というネガティブな条件付けが脳にインプットされてしまうリスクもあります。ベッドに入るたびに「また眠れないかもしれない」という不安が自動的に呼び起こされ、ますます眠りから遠ざかってしまいます。

【どうすれば良いか?】

もし、ベッドに入ってから15~20分経っても眠れない場合は、思い切って一度ベッドから出ましょう。 これを「刺激制御法」と呼び、不眠症の認知行動療法でも用いられる有効なテクニックです。

リビングなど寝室以外の場所へ移動し、照明を少し落とした環境で、リラックスできることを試してみましょう。例えば、穏やかな音楽を聴く、退屈な本を読む、温かいノンカフェインの飲み物(ホットミルクやハーブティーなど)を飲む、といった行動がおすすめです。重要なのは、「眠ろう」と意識しないことです。そして、自然な眠気が訪れたら、再びベッドに戻ります。このプロセスを繰り返すことで、「ベッド=眠る場所」というポジティブな関連付けを再構築していくことができます。

寝床でスマートフォンやテレビを見ること

眠れないからといって、手元にあるスマートフォンを手に取ったり、テレビのリモコンに手を伸ばしたりするのは、不眠を悪化させる最悪の行動の一つです。 これには、主に2つの理由があります。

- ブルーライトによるメラトニン分泌の抑制:

スマートフォンやテレビ、パソコンなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、非常に強い覚醒作用を持つ光です。この光を目から浴びると、脳は「昼間だ」と勘違いし、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。メラトニンが十分に分泌されないと、自然な眠気が訪れず、さらに眠りが浅くなる原因にもなります。寝る前の1~2時間はデジタルデバイスから離れるのが理想ですが、眠れない夜に見てしまっては、さらに眠れなくなる悪循環に陥ります。 - 情報による脳の覚醒:

SNSのタイムライン、ニュース記事、動画コンテンツ、ゲームなど、スマートフォンやテレビが提供する情報は、私たちの脳を刺激し、興奮させたり、不安にさせたりします。友人との楽しそうな投稿を見て羨ましくなったり、事件のニュースを見て気分が落ち込んだり、面白い動画を見て笑ったり…これらの感情の動きはすべて、脳を活発に働かせる行為です。リラックスして副交感神経を優位にすべき時間に、交感神経を刺激する情報を脳に送り込んでいることになり、眠りからどんどん遠ざかってしまいます。

【どうすれば良いか?】

まず、寝室にはスマートフォンを持ち込まないというルールを徹底することが非常に効果的です。充電はリビングなど、寝室以外の場所で行うように習慣づけましょう。目覚まし時計が必要であれば、スマートフォンではなく、専用の目覚まし時計を用意します。

もし、どうしても眠れない夜に何かをしたくなった場合は、前述の通り、デジタルデバイス以外のリラックスできる活動を選びましょう。寝床はあくまで「眠るためだけの神聖な場所」と位置づけ、それ以外の活動(スマホ、テレビ、食事、仕事など)は持ち込まないようにすることが、快眠への近道です。

寝酒をすること

眠れない夜に、お酒の力を借りて眠ろうとする「寝酒」を習慣にしている人もいるかもしれません。確かに、アルコールには中枢神経を抑制する作用があるため、飲むと一時的にリラックスし、寝つきが良くなったように感じられます。しかし、寝酒は睡眠の質を著しく低下させ、長期的には不眠を悪化させる非常に危険な習慣です。

アルコールが睡眠に与える悪影響は多岐にわたります。

- 睡眠後半の覚醒: 摂取されたアルコールは、肝臓で分解される過程でアセトアルデヒドという物質に変わります。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があるため、飲酒から数時間後、ちょうど睡眠の後半にあたる時間帯に目が覚めやすくなります(中途覚醒)。

- 睡眠の質の低下: アルコールは、脳と体を深く休ませる「ノンレム睡眠」を減らし、浅い眠りである「レム睡眠」を阻害します。その結果、長時間寝たとしても疲労が回復せず、朝起きた時にだるさや眠気が残る原因となります。

- 利尿作用: アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めやすくなります。

- 依存と耐性の形成: 寝酒を繰り返していると、次第に同じ量では寝付けなくなり、どんどん量が増えていく「耐性」が形成されます。これがエスカレートすると、アルコールがないと眠れないという精神的な依存状態に陥り、アルコール依存症につながるリスクも非常に高くなります。

【どうすれば良いか?】

寝酒の習慣がある場合は、まずそのリスクを正しく理解し、少しずつ量を減らしていく努力が必要です。お酒の代わりに、リラックス効果のあるハーブティー(カモミールティーなど)やホットミルクを試してみましょう。もし、自力でお酒をやめるのが難しい場合は、依存症の問題も考えられるため、専門の医療機関に相談することを強くおすすめします。不眠の解決策としてアルコールに頼ることは、問題をさらに深刻化させるだけだと認識することが重要です。

原因別の不眠症解消法

不眠症の対策は、やみくもに行うよりも、自分の不眠の主な原因に合わせてアプローチする方が効果的です。前の章で解説した「不眠症を引き起こす主な6つの原因」と、「自分でできる不眠症対策12選」を結びつけ、原因別に特に有効な解消法をご紹介します。

ストレスが原因の場合

仕事や人間関係などの心理的ストレスが原因で不眠になっている場合、交感神経が過剰に働き、心身が常に緊張状態にあることが問題です。そのため、意識的にリラックスする時間を作り、高ぶった神経を鎮めるアプローチが中心となります。

【特に有効な対策】

- ④ 寝る前にリラックスする時間を作る: これが最も重要な対策です。ぬるめの入浴、アロマ、ヒーリング音楽、読書など、自分が心からリラックスできる「入眠儀式」を見つけ、毎晩の習慣にしましょう。これにより、「これから眠る時間だ」というスイッチを心と体に入れることができます。

- ⑪ 「眠らなければ」と焦らない: ストレス性の不眠では、「眠れないこと」自体が新たなストレス源になりがちです。睡眠への執着を手放し、「横になっているだけでも体は休まる」と考えるように意識を変えることが大切です。眠れない時は無理せず寝床から出てリラックスし、眠気を待つようにしましょう。

- ② 日中に適度な運動をする: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすエンドルフィンの分泌を促す効果があります。日中に体を動かすことで、夜の寝つきが良くなるだけでなく、精神的な安定にもつながります。

- 専門的なリラクセーション法を試す:

- 腹式呼吸: 鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませ、口からゆっくりと息を吐きながらお腹をへこませます。呼吸に集中することで、思考が静まり、副交感神経が優位になります。

- 漸進的筋弛緩法: 体の各パーツ(手、腕、肩、顔、足など)にぐっと力を入れて緊張させ、その後一気に力を抜いて弛緩させることを繰り返します。筋肉の緊張と弛緩を意識することで、深いリラックス状態に入りやすくなります。

- マインドフルネス瞑想: 呼吸や体の感覚に注意を向け、「今、ここ」に集中する瞑想法です。過去の後悔や未来への不安といった思考の連鎖から離れ、心を落ち着かせる効果が期待できます。

生活習慣の乱れが原因の場合

不規則な生活によって体内時計(サーカディアンリズム)が乱れていることが主な原因です。この場合は、乱れた体内時計をリセットし、規則正しいリズムを取り戻すための対策が鍵となります。

【特に有効な対策】

- ① 毎朝同じ時間に起き、太陽の光を浴びる: これが体内時計をリセットするための最も強力な方法です。休日でも平日と同じ時間に起き、最低15分は太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。

- ⑩ 昼寝は15時までに20分程度にする: 長すぎる昼寝や遅い時間の昼寝は、夜の睡眠を妨げ、体内時計をさらに乱す原因になります。昼寝をするなら、時間を厳守することが重要です。

- ⑦ 夕食は寝る3時間前までに済ませる: 食事の時間も体内時計に影響します。特に朝食をしっかりとり、夕食を早めに軽く済ませることで、消化と睡眠のリズムが整いやすくなります。

- 睡眠日誌をつける: 自分の生活リズムを客観的に把握するために、睡眠日誌をつけてみるのがおすすめです。就寝時刻、起床時刻、睡眠時間、日中の眠気、食事や運動の時間、カフェインやアルコールの摂取などを記録することで、不眠の原因となっている生活習慣が見えてくることがあります。

体の不調や病気が原因の場合

痛み、かゆみ、咳、頻尿といった身体症状や、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグス症候群などの睡眠関連疾患が原因で眠れない場合、セルフケアだけで解決するのは困難です。

【取るべき行動】

- 原因疾患の治療を最優先する: 不眠は、あくまで元となる病気の「症状」として現れています。そのため、最も重要なのは、不眠の原因となっている身体的な病気の治療を専門の医療機関で受けることです。例えば、喘息が原因なら呼吸器内科、関節リウマチが原因ならリウマチ科、頻尿が原因なら泌尿器科を受診し、適切な治療を受けることで、結果的に不眠も改善されるケースが多くあります。

- 自己判断で薬を中断しない: 服用中の薬の副作用で不眠が起きている可能性がある場合でも、絶対に自己判断で服薬を中止してはいけません。必ず処方した医師に相談し、薬の変更や調整を検討してもらいましょう。

- 睡眠専門の医療機関を受診する: 大きないびきや睡眠中の呼吸停止、脚のむずむず感など、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群が疑われる場合は、睡眠外来や睡眠専門クリニックなど、専門的な検査・治療が受けられる医療機関を受診することが解決への近道です。

自分の不眠の原因を正しく見極め、それに合った対策を講じることが、質の良い睡眠を取り戻すための最も効果的なアプローチと言えるでしょう。

セルフケアで改善しない場合は専門家へ相談

これまでにご紹介した様々なセルフケアを試してみても、不眠の症状がなかなか改善しない場合は、一人で悩み続ける必要はありません。不眠症は意志の弱さや性格の問題ではなく、専門的な治療が必要な「病気」です。適切なタイミングで専門家の助けを求めることが、早期解決への最も確実な道筋です。

病院受診を検討すべき症状の目安

「どのくらいの症状になったら病院に行くべきか分からない」という方も多いでしょう。以下のような状態が続く場合は、医療機関の受診を強くおすすめします。

- 期間と頻度: 週に3日以上の不眠症状(入眠障害、中途覚醒など)が1ヶ月以上続いている。

- 日中の支障: 日中に耐え難いほどの強い眠気がある、集中力や記憶力が著しく低下して仕事や学業に支障が出ている、ささいなことでイライラしたり気分がひどく落ち込んだりする。

- セルフケアの効果: 生活習慣の改善やリラクセーション法など、自分でできる対策を2~4週間試しても、全く改善が見られない。

- 特定の症状がある:

- 家族やパートナーから、睡眠中の大きないびきや呼吸の停止を指摘された(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 夕方から夜にかけて、脚にむずむずするような不快な感覚があり、じっとしていられない(レストレスレッグス症候群の疑い)。

- 不眠に加えて、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、食欲不振、自殺を考えるといった症状が2週間以上続いている(うつ病の疑い)。

- 市販薬への依存: 市販の睡眠改善薬を常用しないと眠れない状態になっている。

これらのサインは、セルフケアの限界を超え、専門的な診断と治療が必要であることを示しています。特に、日中の生活に深刻な影響が出ている場合は、ためらわずに専門家へ相談しましょう。

不眠症は何科を受診すればいい?

不眠症で医療機関を受診しようと思った時、どの診療科を選べばよいか迷うかもしれません。不眠の原因や背景によって、適した診療科は異なります。

精神科・心療内科

ストレスや不安、うつ病などの精神的な問題が不眠の背景にあると考えられる場合に最も適した診療科です。 精神科医や心療内科医は、不眠の症状だけでなく、その裏にある心理的な要因にも目を向け、カウンセリングや心理療法、必要に応じた薬物療法(抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など)を通じて、心の問題と不眠の両方にアプローチします。

- こんな人におすすめ:

- 強いストレスや悩みを抱えている人

- 気分の落ち込みや不安感が強い人

- 「早朝覚醒」が主な症状である人

睡眠外来・睡眠専門クリニック

睡眠障害全般を専門的に診断・治療する医療機関です。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)やレストレスレッグス症候群、ナルコレプシーなど、特殊な検査が必要な睡眠障害が疑われる場合に適しています。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)といった専門的な検査設備が整っており、睡眠の状態を詳細に分析して、原因を特定し、治療方針を立てます。

- こんな人におすすめ:

- 大きないびきや無呼吸を指摘されている人

- 脚のむずむず感で眠れない人

- 日中の過度な眠気が主症状の人

- 原因がはっきりしないが、とにかく睡眠の問題を専門的に診てほしい人

まずはかかりつけ医に相談

どこを受診すれば良いか全く見当がつかない、という場合は、まずはお近くの内科や、日頃から通院している「かかりつけ医」に相談するというのも良い選択肢です。

かかりつけ医は、まず身体的な病気(高血圧、糖尿病、甲状腺疾患など)が不眠の原因になっていないかをスクリーニングしてくれます。また、服用中の薬の副作用が疑われる場合にも相談に乗ってくれます。その上で、より専門的な治療が必要だと判断されれば、適切な専門医(精神科、睡眠外来など)を紹介してもらうことができます。最初の相談窓口として、気軽に利用できるのがメリットです。

受診の際は、「いつから、どのような不眠で困っているか」「日中の症状はどうか」「これまで試した対策」「服用中の薬」「飲酒や喫煙の習慣」などをメモにまとめておくと、医師に的確に症状を伝えることができ、スムーズな診療につながります。

医療機関で行われる主な治療法

セルフケアで改善しない不眠症に対して、医療機関では専門的なアプローチによる治療が行われます。治療法は、薬を使わない「非薬物療法」と、薬を使う「薬物療法」に大別され、多くの場合、これらを組み合わせて行われます。「薬を処方されて終わり」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、現在の不眠症治療では、生活習慣の改善指導や心理療法が非常に重視されています。

非薬物療法(睡眠衛生指導・認知行動療法)

非薬物療法は、薬に頼らずに、不眠の原因となっている生活習慣や考え方の癖を修正していく治療法です。副作用の心配がなく、治療効果の持続性が高いことから、不眠症治療の基本と位置づけられています。

- 睡眠衛生指導:

これは、これまでにご紹介してきた「自分でできる対策」を、専門家である医師の指導のもとで、より体系的・効果的に実践していくものです。起床・就寝時間、食事、運動、寝室環境などについて、患者一人ひとりのライフスタイルに合わせて具体的なアドバイスを受け、睡眠日誌などを活用しながら改善を目指します。正しい知識に基づいて生活習慣を整えることが、快眠を取り戻すための土台となります。 - 不眠症のための認知行動療法(CBT-I):

CBT-I(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)は、欧米のガイドラインで不眠症治療の第一選択として推奨されている、非常に効果の高い心理療法です。 睡眠に関する誤った思い込みや考え方(認知)と、不眠を悪化させる行動習慣を、面談を通じて修正していきます。CBT-Iには、以下のような複数の技法が含まれます。- 刺激制御法: 「寝床=眠る場所」という関連付けを再学習する技法です。眠気を感じてから寝床に入り、眠れなければ寝床から出る、というルールを徹底します。

- 睡眠制限法: あえて寝床にいる時間を短く制限することで、睡眠の効率(実際に寝床にいた時間のうち、本当に眠っていた時間の割合)を高める方法です。睡眠が凝縮されることで、眠りが深くなり、熟睡感を得やすくなります。徐々に寝床にいる時間を延ばしていきます。

- リラクセーション法: 腹式呼吸、漸進的筋弛緩法、瞑想など、心身の緊張を和らげるための具体的なスキルを習得します。

- 認知再構成法: 「8時間眠らないとダメだ」「夜中に目が覚めるのは異常だ」といった、睡眠に対する非現実的な期待や誤った思い込み(認知の歪み)を見つけ出し、より柔軟で現実的な考え方に修正していきます。

CBT-Iは、薬物療法と同等かそれ以上の効果があり、治療終了後も効果が持続しやすいという大きなメリットがあります。

薬物療法(睡眠薬)

非薬物療法と並行して、あるいは症状が重い場合には、薬物療法が行われます。主に用いられるのは「睡眠薬(睡眠導入剤)」です。

かつての睡眠薬には依存性や副作用の強いものが存在したため、ネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれませんが、現在主流となっている睡眠薬は、安全性が大幅に向上しており、医師の指示のもとで適切に使用すれば非常に有効な治療選択肢です。

睡眠薬は、その作用時間(薬が体内で効果を発揮している時間)によって、いくつかのタイプに分けられます。医師は患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)に合わせて、最適な薬を選択します。

| 睡眠薬のタイプ | 主な作用時間 | 適した不眠タイプ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 入眠障害 | 寝つきを良くする。翌朝への持ち越しが少ない。 |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 入眠障害、中途覚醒 | 寝つきを良くし、朝方まで効果が持続しやすい。 |

| 中間作用型 | 20~24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害 | 睡眠時間を長く保つ効果がある。翌日に眠気やふらつきが残ることがある。 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 早朝覚醒、日中の不安が強い場合 | 効果が長く持続する。日中も作用が続くため、転倒などに注意が必要。 |

| メラトニン受容体作動薬 | ― | 入眠障害(特に体内時計の乱れが原因の場合) | 体内時計を整え、自然な眠りを誘う。依存性が極めて少ない。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | ― | 入眠障害、中途覚醒 | 脳を覚醒させる物質の働きを抑え、自然な睡眠状態に導く。依存性が少ない。 |

【薬物療法の注意点】

- 医師の指示通りに服用する: 自己判断で量を増やしたり、中止したりしないことが極めて重要です。

- アルコールとの併用は厳禁: 薬の作用が強く出すぎたり、記憶障害などの重い副作用を引き起こしたりする危険があるため、絶対に避けてください。

- 副作用の可能性: 翌朝の眠気、ふらつき、頭痛、一時的な記憶障害(健忘)などが起こることがあります。特に、車の運転や危険な作業を行う方は注意が必要です。

- 依存のリスク: 種類によっては、長期使用により身体的・精神的な依存が生じる可能性があります。そのため、睡眠薬の使用は必要最小限の期間に留め、非薬物療法と並行して根本的な解決を目指すのが現在の治療の基本方針です。

医療機関での治療は、患者と医師が協力して、最適な方法を見つけていく共同作業です。不安なことや疑問に思うことは、遠慮なく医師に相談しましょう。

まとめ:不眠症は一人で悩まず早めの対策をはじめよう

この記事では、不眠症の基本的な知識から、4つのタイプ、6つの主な原因、そして自分でできる12の対策、さらには専門的な治療法に至るまで、幅広く解説してきました。

不眠は、単に「眠れない」という夜間の問題だけでなく、日中の集中力低下や気分の落ち込み、さらには生活習慣病や精神疾患のリスクを高めるなど、私たちの心身の健康とQOL(生活の質)に深く関わる重要な問題です。

この記事の要点を改めて確認しましょう。

- 不眠症の定義: 睡眠の問題が1ヶ月以上続き、日中の活動に支障が出ている状態。

- 主な原因: ストレス、身体疾患、精神疾患、生活習慣の乱れ、刺激物、環境など、原因は多岐にわたる。

- セルフケアの基本: 体内時計を整える(朝日を浴びる、起床時間を一定に)、リラックスする習慣を作る、睡眠環境を整えることが重要。

- やってはいけないこと: 無理に眠ろうとすること、寝床でのスマホ、寝酒は不眠を悪化させる。

- 専門家への相談: セルフケアで改善しない場合や、日中の支障が大きい場合は、ためらわずに医療機関を受診することが解決への近道。

- 医療機関での治療: 睡眠衛生指導や認知行動療法(CBT-I)といった非薬物療法が基本であり、必要に応じて安全性の高い睡眠薬が用いられる。

もしあなたが今、不眠に悩んでいるなら、まずはこの記事で紹介した「毎朝同じ時間に起きて太陽の光を浴びる」「寝る前にリラックスする時間を作る」といった、すぐに始められる対策から試してみてください。一つひとつの小さな習慣の改善が、質の良い睡眠を取り戻すための大きな一歩となります。

そして、もしセルフケアだけでは改善が難しいと感じたら、決して一人で抱え込まないでください。「眠れない」という悩みは、決して恥ずかしいことでも、意志が弱いからでもありません。適切なサポートを受ければ、必ず改善の道筋は見つかります。

あなたの睡眠が改善され、心身ともに健やかで活力に満ちた毎日を送れるようになることを心から願っています。