「朝の時間を制する者は、人生を制する」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。慌ただしく過ぎていく毎日の中で、「自分のための時間がもっと欲しい」「何か新しいことを始めたいけれど、時間がない」と感じている方は少なくないはずです。そんな悩みを解決する鍵として、今、多くの人から注目を集めているのが「朝活」です。

朝活とは、いつもより少しだけ早く起きて、出勤や通学前の朝の時間を自己投資や趣味、心身のメンテナンスなどに充てる活動のこと。単なる早起きではなく、その時間を主体的に活用することで、日々の生活、ひいては人生そのものにポジティブな変化をもたらす可能性を秘めています。

この記事では、なぜ朝活が「人生を変える」とまで言われるのか、その理由を科学的な視点も交えながら徹底的に解説します。具体的なメリットから、始める前に知っておきたい注意点、初心者でも無理なく始められるおすすめの朝活メニュー、そして挫折せずに習慣化するためのコツまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたも「明日から朝活を始めてみよう」と、前向きな一歩を踏み出したくなるはずです。さあ、一緒に朝活の扉を開き、より豊かで充実した毎日を手に入れるためのヒントを見つけていきましょう。

目次

朝活とは?

「朝活」という言葉は広く知られるようになりましたが、その本質を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、朝活の基本的な定義と、なぜそれが私たちの人生に大きな影響を与える力を持つのかについて、深く掘り下げていきます。

朝の時間を有効活用して人生を豊かにする活動

朝活とは、始業前や本格的な家事が始まる前の朝の時間を、自分のために意識的に使う活動全般を指します。その内容は多岐にわたり、特定の活動に限定されるものではありません。

例えば、以下のような活動が朝活に含まれます。

- 自己投資系: 読書、資格の勉強、語学学習、プログラミング、副業の準備

- 健康・運動系: ウォーキング、ジョギング、ヨガ、ストレッチ、筋力トレーニング

- メンタルケア系: 瞑想、ジャーナリング(日記)、1日の計画を立てる

- 趣味・リフレッシュ系: 映画鑑賞、ハンドメイド、楽器の練習、少し丁寧な朝食を楽しむ

重要なのは、「何をやるか」よりも「誰にも邪魔されない自分だけの時間を意識的に作り、主体的に活用する」という点です。多くの人にとって、日中や夜の時間は仕事、家事、育児、人付き合いなどに追われ、自分自身と向き合う時間を確保するのは困難です。夜は心身ともに疲れ果て、何かを始める気力も残っていない、ということも少なくありません。

しかし、朝の時間は違います。多くの人がまだ活動を始めていない静寂な時間帯は、電話やメール、SNSの通知に邪魔されることも少なく、1日の中で最も集中力が高まる貴重な時間と言われています。この「聖域」とも言える時間を活用することで、日々のタスクに追われるだけの受け身の生活から、自ら人生をコントロールする主体的な生活へとシフトチェークすることが可能になるのです。

現代社会において朝活が注目される背景には、働き方の多様化や人生100年時代における自己投資の重要性の高まりがあります。終身雇用が当たり前ではなくなり、個人がスキルや知識をアップデートし続ける必要性が増しています。また、リモートワークの普及により、通勤時間がなくなり、その時間を自己成長に充てたいと考える人も増えました。

朝活は、こうした時代の要請に応えるための、最もシンプルで効果的な自己管理術の一つです。単に早起きするだけでなく、その時間を活用して人生をより豊かにデザインしていく戦略的な営み、それが朝活の本質と言えるでしょう。

なぜ朝活で「人生が変わる」と言われるのか

「朝活を始めたら人生が変わった」という体験談はよく耳にしますが、これは単なる精神論や個人の感想ではありません。脳科学、心理学、生理学的な観点から見ても、朝活が人生にポジティブな変化をもたらすことには明確な根拠があります。

1. 脳科学的根拠:1日で最もクリエイティブな「脳のゴールデンタイム」

朝、目覚めてからの約3時間は、「脳のゴールデンタイム」と呼ばれています。睡眠中に前日の記憶や情報が整理され、脳内のワーキングメモリがクリアになっているため、この時間帯の脳は最もパフォーマンスが高い状態にあります。特に、論理的思考を司る前頭葉が活発に働くため、創造性、集中力、判断力、記憶力などが格段に向上します。

このゴールデンタイムに、読書や勉強といったインプット活動を行えば、知識の定着率が高まります。また、企画書の作成やブログの執筆といったアウトプット活動を行えば、質の高いアイデアが生まれやすくなります。日中の雑多な業務に追われている時間帯に行うよりも、朝の1時間の知的生産活動は、日中の数時間分に匹敵する価値を持つことがあるのです。この生産性の高い時間を毎日積み重ねることが、長期的に見てキャリアやスキルに大きな差を生み出し、「人生を変える」ほどのインパクトに繋がります。

2. 心理学的根拠:自己肯定感の好循環を生み出す

朝活の継続は、強力な自己肯定感の源泉となります。「眠い目をこすって早起きし、決めたタスクをやり遂げた」という小さな成功体験は、「セルフ・エフィカシー(自己効力感)」、つまり「自分は目標を達成できる」という感覚を高めます。この感覚は、朝活以外の領域、例えば仕事や人間関係においても自信を持って行動するための基盤となります。

さらに、「他の人がまだ寝ている時間に、自分は自己成長のために努力している」という事実は、自己規律の証として自尊心を育みます。日々の生活に流されるのではなく、自らの意志で時間をコントロールしているという感覚は、「人生の主人公は自分である」という主体性を取り戻させてくれます。このような内面的な変化が、行動を変え、習慣を変え、最終的に人生そのものを好転させる原動力となるのです。

3. 生理学的根拠:心身を整える体内時計のリセット

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。朝、太陽の光を浴びることでこの体内時計がリセットされ、心と体を活動モードに切り替えるホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。

セロトニンは精神の安定に深く関わる神経伝達物質で、「幸福ホルモン」とも呼ばれます。セロトニンが十分に分泌されると、気分が前向きになり、ストレスに対する抵抗力が高まります。朝活によってセロトニンの分泌を促す習慣が身につくと、精神的に安定し、ポジティブな思考で1日をスタートできるようになります。

また、朝にセロトニンが分泌されると、その約14〜16時間後に睡眠を促すホルモン「メラトニン」が生成され始めます。つまり、早起きは自然な眠りを誘い、睡眠の質を高めることにも繋がります。質の高い睡眠は、疲労回復、免疫力向上、ホルモンバランスの正常化など、心身の健康に不可欠です。

このように、朝活は脳、心、体のすべてに好影響を与え、それらが相互に作用し合うことで、ポジティブなスパイラルを生み出します。1日1時間の朝活は、1年で365時間、10年で3650時間という膨大な時間になります。この時間を自己投資に充てることで、知識、スキル、健康、そして自信という、人生を豊かにする上で欠かせない資産を築き上げることができるのです。「人生が変わる」とは、こうした日々の小さな積み重ねがもたらす、必然的な結果と言えるでしょう。

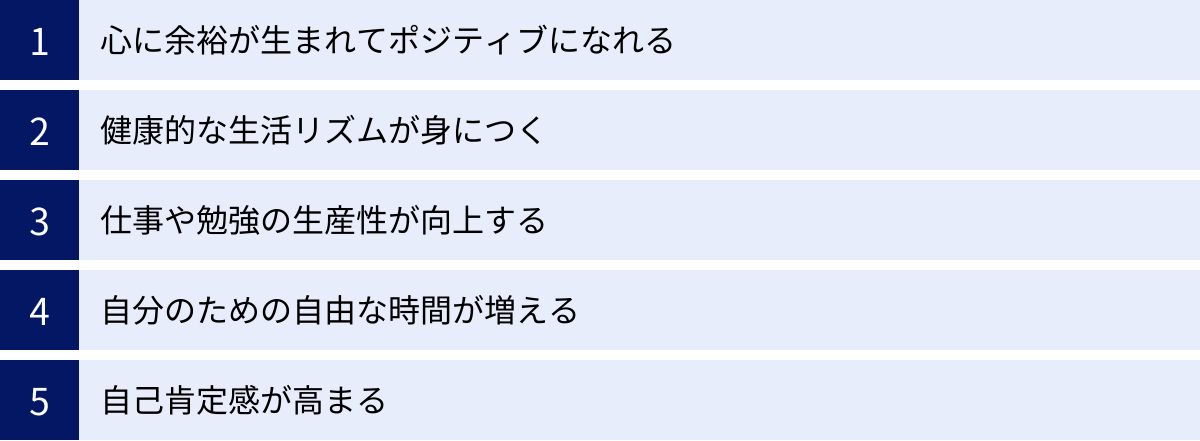

朝活がもたらす5つのメリット

朝活を始めることで、私たちの生活には具体的にどのような良い変化が訪れるのでしょうか。ここでは、朝活がもたらす代表的な5つのメリットについて、そのメカニズムとともに詳しく解説します。これらのメリットを理解することで、朝活へのモチベーションがさらに高まるはずです。

① 心に余裕が生まれてポジティブになれる

現代人の多くが抱える問題の一つに、「時間の欠如」とそれに伴う「心の余裕のなさ」があります。朝、目覚まし時計のスヌーズ機能と格闘し、ギリギリの時間に飛び起きて、慌ただしく身支度を整え、満員電車に揺られて職場へ向かう…そんな毎日を送っていると、心は常に焦りとストレスに満たされてしまいます。

朝活は、この悪循環を断ち切るための最も効果的な処方箋です。いつもより1時間早く起きるだけで、1日の中で最も静かで、誰にも邪魔されない「自分だけの時間」を手に入れることができます。この時間があるだけで、精神的な余裕は劇的に改善されます。

例えば、これまではバタバタとパンを口に詰め込んでいた朝食の時間を、ゆっくりとコーヒーを淹れ、好きな音楽を聴きながら味わう時間に変えることができます。通勤電車の中でスマホのニュースを慌ただしくチェックしていた時間を、窓の外の景色を眺めたり、好きな本を読んだりするリラックスした時間に変えることも可能です。

この「時間に追われない感覚」は、自律神経のバランスを整え、心を穏やかにします。特に重要なのが、朝日を浴びることによるセロトニンの分泌促進効果です。前述の通り、セロトニンは「幸福ホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させ、幸福感を高める働きがあります。朝のウォーキングや、ベランダで深呼吸をするといった簡単な活動でも、太陽の光を浴びることでセロトニンの分泌が促され、自然と前向きで穏やかな気持ちになれるのです。

具体例を考えてみましょう。ある営業職の男性は、毎朝プレゼンの準備やメールチェックに追われ、イライラした気持ちで1日の仕事をスタートしていました。しかし、朝活として30分のウォーキングと、その後の15分で1日のタスクを整理する時間を設けたところ、心に大きな変化が訪れました。朝の新鮮な空気を吸いながら歩くことで頭がスッキリし、落ち着いてその日の戦略を練ることができるようになったのです。その結果、日中の顧客対応にも余裕を持って臨めるようになり、成績も向上しました。

このように、朝の数十分の心の余裕が、その日1日全体のパフォーマンスや精神状態を左右します。ポジティブな気持ちで1日をスタートする習慣は、日々の幸福度を高めるだけでなく、良好な人間関係の構築や、困難な課題に立ち向かうための精神的な強さにも繋がっていくのです。

② 健康的な生活リズムが身につく

「早寝早起きは三文の徳」ということわざは、現代科学の観点からも真実です。朝活を習慣化するプロセスは、必然的に「早寝早起き」のライフスタイルへと私たちを導き、心身の健康に多大な恩恵をもたらします。

私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっており、体温やホルモン分泌、自律神経の働きなどを調整しています。このリズムが乱れると、睡眠障害、疲労感、消化器系の不調、さらには生活習慣病のリスク増加など、さまざまな健康問題を引き起こすことが知られています。

朝活は、この体内時計を正常に機能させるための強力なトリガーとなります。朝、決まった時間に起きて太陽の光を浴びることで、体内時計が正確にリセットされます。これにより、体は日中に活動し、夜に休息するという自然なリズムを取り戻します。

さらに、早起きをすれば、夜は自然と眠くなります。これは、朝に分泌されたセロトニンが、夜になると睡眠ホルモンであるメラトニンに変化するためです。夜更かしをしてスマートフォンやテレビのブルーライトを浴び続けると、メラトニンの分泌が抑制され、寝付きが悪くなったり、睡眠の質が低下したりします。しかし、朝活のために早寝を心がけるようになると、この悪循環を断ち切ることができます。

結果として得られるのが、「質の高い睡眠」です。ぐっすりと眠れるようになると、成長ホルモンの分泌が促進され、日中に受けた細胞のダメージが修復されます。また、記憶の定着や免疫機能の向上、ストレスの軽減など、その効果は計り知れません。

例えば、夜型の生活で慢性的な肌荒れと日中の倦怠感に悩んでいた女性がいたとします。彼女は一念発起し、夜11時に寝て朝6時に起き、ヨガとスムージー作りを朝活として始めました。最初のうちは辛かったものの、1ヶ月も続けると、驚くほど体が軽くなり、日中の眠気もなくなりました。質の高い睡眠のおかげで肌の調子も改善し、周囲から「明るくなったね」と言われるようになったのです。

このように、朝活は単なる活動時間の前倒しではなく、生活全体の質を高める健康的なライフスタイルへの入り口です。規則正しい生活は、自律神経やホルモンバランスを整え、長期的に見て病気になりにくい、活力に満ちた体を作ることにつながるのです。

③ 仕事や勉強の生産性が向上する

朝の時間は、1日の中で最も知的生産性が高まる「ゴールデンタイム」です。この時間を仕事や勉強に活用することで、日中に行うよりもはるかに高い効率と成果を上げることができます。

その最大の理由は、脳の状態が非常にクリアであることです。睡眠中に脳は情報を整理し、不要なものを消去するため、起床後の脳はまるで再起動したばかりのコンピュータのように、処理能力が高まっています。特に、前日の疲れや日中の雑多な情報に邪魔されていないため、集中力、思考力、記憶力がピークに達します。

この脳の特性を活かすのに最適なのが、「ディープワーク(Deep Work)」です。ディープワークとは、認知能力を限界まで高める、注意散漫のない集中した状態で行う知的活動を指します。例えば、複雑な問題解決、戦略的な計画立案、プログラミング、文章執筆、難解な学術書の読解などがこれにあたります。

日中のオフィス環境では、電話、メール、会議、同僚からの声かけなど、集中を妨げる要因が絶えません。こうした環境でディープワークを行うのは至難の業です。しかし、家族も同僚もまだ活動していない早朝の時間は、こうした邪魔が一切入らない、完璧なディープワーク環境を提供してくれます。

あるITエンジニアの例を考えてみましょう。彼は日中、頻繁な問い合わせ対応や会議に追われ、本当に集中したいコーディング作業が細切れになってしまい、効率が上がらないことに悩んでいました。そこで、始業前の1時間半を朝活として確保し、最も複雑で重要な機能の開発に充てることにしました。すると、誰にも邪魔されない環境で驚くほど集中でき、日中に3時間かけても終わらなかった作業が、朝の1時間半で完了することも珍しくなくなりました。この生産性の向上は、残業時間の削減にも繋がり、プライベートの時間をより豊かにすることにも貢献しました。

また、勉強においても朝活の効果は絶大です。脳がフレッシュな状態でインプットした知識は、長期記憶として定着しやすいことが分かっています。夜、疲れた頭で無理やり暗記しようとするよりも、朝のクリアな頭で学習する方が、はるかに効率的です。

朝の時間を制することで、1日の生産性は劇的に変わります。重要なタスクを朝のうちに片付けてしまえば、心に余裕が生まれ、日中の細かな業務にも落ち着いて対応できるようになるでしょう。

④ 自分のための自由な時間が増える

「毎日忙しくて、自分の時間なんて全くない」。これは、現代を生きる多くの人が抱える共通の悩みです。仕事、家事、育児、介護…果たすべき役割やタスクに追われ、気づけば1日が終わっている。趣味や自己投資に時間を費やすことなど、夢のまた夢だと感じているかもしれません。

朝活は、こうした状況を打開し、質の高い「自分のための自由な時間」を創出するための、非常に有効な手段です。

多くの人が「自由な時間」を作ろうと考えるとき、まず思い浮かべるのは夜の時間でしょう。しかし、夜は1日の活動で心身ともに疲弊しており、何か新しいことを始めようというエネルギーが残っていないことが多いものです。ソファに座ってだらだらとスマートフォンを見てしまい、気づけば寝る時間…という経験は誰にでもあるはずです。

一方、朝は睡眠によってエネルギーが十分にチャージされた状態です。心も体もフレッシュな朝の時間こそ、本当にやりたいことに集中し、質の高いインプットやアウトプットを行うのに最適な時間なのです。

例えば、子育て中の主婦は、子どもたちが起きる前の静かな1時間を使って、ずっと学びたかったオンラインのデザイン講座を受講することができます。あるいは、激務に追われるビジネスパーソンが、出勤前の30分を使って、趣味のギターを練習したり、好きな小説を読んだりすることも可能です。

こうした「自分のためだけの時間」を持つことは、単なる気晴らし以上の意味を持ちます。それは、日々の役割から解放され、「自分自身」を取り戻すための貴重な時間です。好きなことに没頭する時間は、日々のストレスを効果的に解消し、心をリフレッシュさせます。また、スキルアップや資格取得といった自己投資の時間は、将来のキャリアや人生の選択肢を広げ、未来への希望を与えてくれます。

夜に確保しようとすると「残業でなくなった」「疲れてできなかった」となりがちな自由時間も、朝に設定すれば、誰にも邪魔されることなく確実に確保できます。朝活によって生み出された自由時間は、日々の生活に彩りと潤いを与え、人生全体の満足度を大きく向上させてくれるでしょう。

⑤ 自己肯定感が高まる

朝活がもたらす最大の恩恵の一つは、心理的な側面、特に「自己肯定感の向上」にあると言っても過言ではありません。自己肯定感とは、「ありのままの自分を認め、価値ある存在として受け入れる感覚」のことであり、幸福で充実した人生を送るための土台となるものです。

では、なぜ朝活が自己肯定感を高めるのでしょうか。そのメカニズムは、「小さな成功体験の積み重ね」にあります。

多くの人にとって、「早起き」は意志の力を必要とする、少しだけハードルの高い挑戦です。その挑戦に打ち勝ち、「今日も決めた時間に起きられた」「計画していた活動をやり遂げられた」という事実が、日々の小さな成功体験となります。この体験を繰り返すことで、脳は「自分は目標を設定し、それを達成できる人間だ」と学習し始めます。これが、心理学でいう「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」の向上です。

自己効力感が高まると、物事に対して前向きに挑戦できるようになります。朝活という小さな成功が自信となり、これまで「自分には無理だ」と諦めていたような、仕事での大きなプロジェクトや、新しい趣味への挑戦にも意欲が湧いてくるのです。

さらに、「自己規律」を実践しているという事実も、自己肯定感を支える大きな要素となります。誘惑に負けて二度寝するのではなく、自らの意志で快適な布団から出て、自己成長のための時間を過ごす。この行動は、「自分は自分をコントロールできる」という感覚、すなわち自律性の感覚を育みます。社会や他人に流されるのではなく、自分の人生の舵を自分で握っているという感覚は、深い自尊心と満足感をもたらします。

ある女性は、自分に自信が持てず、何事にも消極的でした。しかし、友人に勧められて「朝15分のストレッチ」から朝活を始めました。最初は半信半疑でしたが、毎日続けるうちに、体が柔らかくなるだけでなく、心にも変化が現れました。「自分もやればできるんだ」という気持ちが芽生え、ストレッチの時間を30分に延ばし、さらに読書の時間も加えるようになりました。数ヶ月後、彼女は新しい資格の勉強を始める決意を固め、以前とは見違えるほど活き活きとした表情で毎日を過ごすようになったのです。

このように、朝活は、行動を通じて自分自身への信頼を回復・構築していくプロセスです。朝の静かな時間に行う内省や目標設定は、自分自身の価値を再認識する機会ともなります。日々の小さな達成感が自信を生み、その自信がさらなる挑戦を促す。このポジティブなサイクルこそが、揺るぎない自己肯定感を育て、人生を力強く歩んでいくための原動力となるのです。

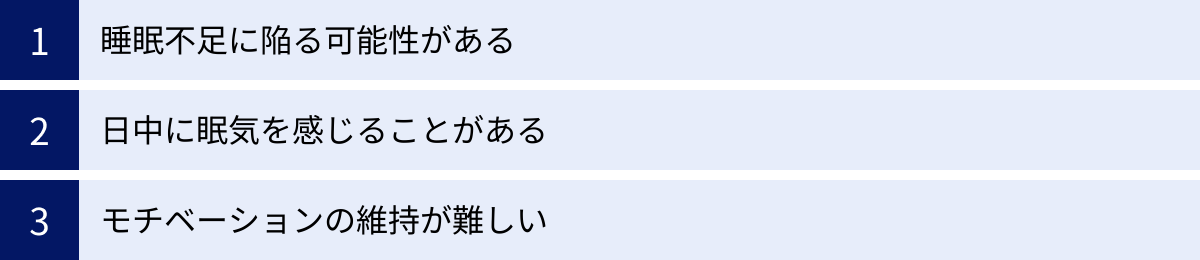

朝活を始める前に知っておきたいデメリット・注意点

朝活には多くのメリットがありますが、良いことばかりではありません。正しい知識を持たずに始めてしまうと、かえって心身の不調を招いたり、三日坊主で終わってしまったりする可能性があります。ここでは、朝活を成功させるために、あらかじめ知っておくべきデメリットや注意点を3つご紹介します。

睡眠不足に陥る可能性がある

朝活における最大の落とし穴であり、最も注意すべき点が「睡眠不足」です。朝活のメリットを享受するためには、十分な睡眠時間が確保されていることが大前提となります。

よくある失敗パターンは、就寝時間は今までと変わらないのに、起床時間だけを無理に早めてしまうことです。例えば、普段0時に寝て7時に起きていた人が、朝活のために5時起きを目標にしたとします。しかし、就寝時間が0時のままでは、睡眠時間は7時間から5時間に減ってしまいます。このような生活を続けると、「睡眠負債」がどんどん蓄積されていきます。

睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく状態を指します。睡眠負債が溜まると、以下のような様々な悪影響が現れます。

- 日中のパフォーマンス低下: 集中力、判断力、記憶力が著しく低下し、仕事や勉強の効率が落ちる。

- 心身の不調: 免疫力が低下して風邪をひきやすくなったり、自律神経が乱れて頭痛やめまいが起きたりする。

- 精神的な不安定: イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだり、感情のコントロールが難しくなる。

- 生活習慣病のリスク増加: 肥満、糖尿病、高血圧などのリスクが高まることが研究で示されている。

これでは、生産性向上やメンタル安定といった朝活のメリットを得るどころか、正反対の結果を招いてしまいます。健康を害してしまっては元も子もありません。

これを防ぐための唯一の方法は、「早起き」と「早寝」を必ずセットで考えることです。1時間早く起きたいのであれば、1時間早く寝る。これが朝活を成功させるための絶対的なルールです。自分に必要な睡眠時間(成人で一般的に7〜8時間が目安とされますが、個人差があります)を把握し、それを確実に確保できる範囲で起床時間を設定しましょう。

「夜、なかなか寝付けない」という方は、就寝前の習慣を見直す必要があります。寝る1〜2時間前からはスマートフォンの使用を控える、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、リラックスできる音楽を聴くなど、心身を休息モードに切り替える工夫を取り入れてみましょう。朝活の成功は、夜の過ごし方にかかっていると言っても過言ではないのです。

日中に眠気を感じることがある

たとえ十分な睡眠時間を確保していても、朝活を始めたばかりの頃は、日中、特に午後に強い眠気を感じることがあります。これは、体が新しい生活リズムにまだ適応しきれていないために起こる自然な反応です。

私たちの体は、長年続けてきた生活パターンを記憶しており、急な変化に対しては抵抗を示します。これまで朝ゆっくり寝ていた体が、急に早起きを強いられると、体内時計が混乱し、日中の覚醒レベルを適切に維持できなくなることがあるのです。特に、昼食後に血糖値が変動することで眠気が生じる「ポストランチディップ」が、より強く現れる傾向があります。

この眠気は、朝活が失敗しているサインというわけではありません。多くの場合、体が新しいリズムに慣れるまでの数週間から1ヶ月程度の「移行期間」に見られる一時的な現象です。

この期間を乗り切るためには、いくつかの対策が有効です。

- パワーナップ(短い仮眠)を取り入れる: 昼休みに15〜20分程度の仮眠をとることは、脳のリフレッシュに非常に効果的です。30分以上寝てしまうと深い眠りに入ってしまい、起きた時にかえってだるさを感じることがあるため、短時間にとどめるのがポイントです。

- 軽い運動をする: 眠気を感じたら、少し席を立ってストレッチをしたり、階段を上り下りしたりするなど、軽く体を動かすと血流が良くなり、脳が覚醒します。

- 水分を補給する: 冷たい水を飲むと、交感神経が刺激されて眠気が覚めやすくなります。

- 太陽の光を浴びる: 昼休みなどに少し外に出て太陽の光を浴びると、体内時計の調整を助け、覚醒レベルを高める効果があります。

大切なのは、日中の眠気に焦ったり、自己嫌悪に陥ったりしないことです。「今は体が新しい習慣に慣れようと頑張っている時期なんだ」と理解し、上記の対策を試しながら、体が順応するのを待ちましょう。この移行期間を乗り越えれば、日中もスッキリと過ごせるようになります。もし、1ヶ月以上経っても強い眠気が続く場合は、睡眠時間そのものが不足している可能性を疑い、生活習慣を再点検する必要があります。

モチベーションの維持が難しい

「よし、明日から朝活をやるぞ!」と意気込んで始めてみたものの、3日後には元の生活に逆戻り…いわゆる「三日坊主」は、朝活における最も一般的な挫折パターンです。モチベーションを長期間にわたって維持することは、多くの人にとって簡単なことではありません。

モチベーションが続かない原因は、主に以下のような点が挙げられます。

- 目標が高すぎる: 「毎日5時に起きて1時間ジョギングし、さらに1時間英語の勉強をする」といったように、最初から完璧で高い目標を設定してしまうと、1日でもできなかった時に「自分には無理だ」と挫折感に繋がりやすくなります。

- 目的が曖昧: 「なんとなく流行っているから」「やった方が良さそうだから」といった曖昧な理由で始めると、眠い、寒いといった目の前の誘惑に勝つための強い動機付けになりません。

- 楽しさを見出せない: 朝活を「やらなければならない義務」と捉えてしまうと、続けることが苦痛になります。特に、自分が興味のない活動を選んでしまうと、長続きは困難です。

- 完璧主義: 「一度決めたことは絶対にやり遂げなければならない」という完璧主義的な考え方は、イレギュラーな事態(体調不良、急な仕事など)に対応できず、計画が崩れた途端にやる気を失う原因となります。

こうした壁を乗り越え、モチベーションを維持するためには、「始める前の準備」と「継続中のマインドセット」が重要です。

まず、なぜ朝活をしたいのか、その目的を具体的に言語化してみましょう。「TOEICで800点を取って、希望の部署に異動する」「体重を5kg減らして、健康診断の結果を改善する」など、具体的で自分にとって価値のある目的が、困難を乗り越えるための原動力となります。

次に、行動のハードルを極限まで下げることが大切です。最初は「いつもより15分早く起きて、ベッドの上でストレッチする」だけでも立派な朝活です。まずは「続けること」自体を目標にし、慣れてきたら徐々に時間や内容をステップアップさせていきましょう。

そして何より、朝活を楽しむ工夫を忘れないでください。好きな音楽を聴きながら活動する、美味しいコーヒーをご褒美にする、週末はカフェで朝活するなど、自分なりの「楽しみ」を組み込むことで、朝活は義務から喜びに変わります。

モチベーションは常に一定ではありません。やる気に満ち溢れる日もあれば、どうしても気分が乗らない日もあります。大切なのは、できない日があっても自分を責めず、「そんな日もあるさ」と受け流すしなやかさを持つことです。完璧を目指さず、長い目で見て継続していくことが、最終的に大きな成果に繋がるのです。

初心者におすすめの朝活10選

「朝活を始めてみたいけど、具体的に何をすればいいか分からない」という方のために、初心者でも気軽に始められて、続けやすいおすすめの朝活メニューを10個厳選しました。それぞれの活動のメリットやポイントも解説しますので、ご自身の興味や目的に合わせて選んでみてください。まずは一つ、できそうなことから試してみましょう。

| 朝活の種類 | 難易度(初心者向け) | 所要時間の目安 | 主なメリット |

|---|---|---|---|

| ウォーキングや散歩 | ★☆☆☆☆ | 15分〜 | 手軽、心身のリフレッシュ、セロトニン分泌 |

| ヨガやストレッチ | ★★☆☆☆ | 15分〜 | 血行促進、自律神経を整える、肩こり・腰痛改善 |

| 読書 | ★☆☆☆☆ | 15分〜 | 知識習得、リラックス効果、集中力向上 |

| 勉強・資格取得 | ★★★☆☆ | 30分〜 | スキルアップ、キャリア形成、脳の活性化 |

| 趣味の時間 | ★☆☆☆☆ | 15分〜 | ストレス解消、自己表現、生活の充実 |

| 1日の計画を立てる | ★☆☆☆☆ | 10分〜 | 生産性向上、時間の有効活用、不安の軽減 |

| 日記・ジャーナリング | ★★☆☆☆ | 10分〜 | 思考整理、自己理解、メンタルヘルス向上 |

| 瞑想 | ★★☆☆☆ | 5分〜 | ストレス軽減、集中力向上、心の平穏 |

| 軽い筋力トレーニング | ★★☆☆☆ | 15分〜 | 基礎代謝アップ、体力向上、自信の獲得 |

| 丁寧な朝食・コーヒータイム | ★☆☆☆☆ | 15分〜 | 満足感、生活の質の向上、体内リズムの調整 |

① ウォーキングや散歩

最も手軽で、誰にでもおすすめできる朝活の王道がウォーキングや散歩です。特別な道具やスキルは一切不要で、ウェアに着替えて玄関のドアを開けるだけで始められます。

朝の新鮮な空気を吸い込みながらリズミカルに歩くことは、心と体の両方にとって素晴らしい効果があります。まず、朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、幸福ホルモンであるセロトニンの分泌が促進されます。これにより、気分が前向きになり、精神的な安定が得られます。また、適度な有酸素運動は全身の血行を促進し、脳をスッキリと目覚めさせてくれます。

コースを決めずに気の向くままに歩き、普段は気づかなかった季節の花や街並みの変化を発見するのも楽しみの一つです。15分程度の短い時間からでも十分に効果があるので、まずは「家の周りを一周する」ことから始めてみてはいかがでしょうか。

② ヨガやストレッチ

寝ている間、私たちの体は長時間同じ姿勢でいるため、筋肉が凝り固まりがちです。朝一番にヨガやストレッチを行うことで、固まった筋肉や関節をゆっくりとほぐし、全身の血流を改善することができます。

特に、深い呼吸を意識しながら行うヨガは、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果が高いとされています。これにより、1日を穏やかで落ち着いた気持ちでスタートできます。また、肩こりや腰痛の改善、姿勢の矯正といった身体的なメリットも期待できます。

室内でできるため、天候に左右されないのも大きな利点です。YouTubeなどには初心者向けの短いプログラム動画がたくさんあるので、それらを活用するのも良いでしょう。ベッドの上でできる簡単なストレッチから始めるだけでも、体の目覚めが全く違うことを実感できるはずです。

③ 読書

静寂に包まれた朝の時間は、集中して本の世界に没頭するのに最適な環境です。日中のように電話や通知に邪魔されることなく、じっくりと知識をインプットしたり、物語を楽しんだりできます。

脳がフレッシュな状態での読書は、内容の理解度や記憶の定着率が高いと言われています。ビジネス書や実用書を読んでスキルアップを目指すのも良いですし、小説やエッセイを読んで心を豊かにするのも素晴らしい時間の使い方です。

「本を読む時間がない」と感じている人こそ、朝の15分を読書に充てることをおすすめします。1日15分でも、1ヶ月続ければ約7.5時間、1冊の本を読み終えるには十分な時間になります。電子書籍やオーディオブックを活用すれば、さらに手軽に読書習慣を身につけることができるでしょう。

④ 勉強・資格取得

キャリアアップや自己実現のために、新しいスキルや資格を身につけたいと考えているなら、脳のゴールデンタイムである朝の時間を勉強に充てない手はありません。

前述の通り、起床後の脳は最もパフォーマンスが高く、集中力や記憶力に優れています。語学学習、プログラミング、簿記の勉強など、論理的思考や暗記が必要な学習に最適です。夜、疲れた頭で勉強するよりも、はるかに効率的に知識を吸収できます。

朝の時間は誘惑も少なく、学習計画を邪魔されにくいというメリットもあります。「毎日30分、この参考書を進める」といった具体的な目標を設定することで、継続しやすくなります。将来への投資として、朝の時間を活用することは非常に賢明な選択です。

⑤ 趣味の時間(映画鑑賞、ハンドメイドなど)

朝活は、必ずしもストイックな自己投資である必要はありません。自分が心から「楽しい」と思える趣味に時間を使うことも、立派で価値のある朝活です。

例えば、朝の静かな時間にヘッドフォンで好きな映画を観る、ハンドメイドやイラスト制作に没頭する、楽器を練習するなど、夜には疲れや時間の制約でなかなかできなかったことを朝に行うのです。

自分の「好き」に時間を使うことは、最高のストレス解消法であり、心の栄養となります。日々の生活に潤いと彩りを与え、「この時間があるから、今日も頑張ろう」というポジティブなモチベーションに繋がります。義務感ではなく、純粋な楽しみとして朝活を捉えることで、無理なく長期間続けることができるでしょう。

⑥ 1日の計画を立てる

わずか10分程度の時間で、その日1日の生産性を劇的に向上させることができるのが、「計画立て」の朝活です。

朝のクリアな頭で、その日にやるべきこと(タスク)をすべて書き出してみましょう。そして、それぞれのタスクに優先順位をつけ、「いつ、何を行うか」を大まかにスケジューリングします。

このシンプルな作業には、多くのメリットがあります。まず、頭の中が整理され、「何をすべきか」が明確になるため、日中、迷うことなくスムーズに行動に移せます。また、「あれもこれもやらなきゃ」という漠然とした不安が軽減され、心に余裕が生まれます。緊急ではないが重要なタスク(例えば、将来のための勉強や企画立案など)を意識的にスケジュールに組み込むことで、目先の業務に追われるだけの1日を防ぐこともできます。

手帳やノート、To-Doリストアプリなどを活用して、ぜひ試してみてください。

⑦ 日記やジャーナリングで思考を整理する

頭の中がごちゃごちゃして、考えがまとまらない。そんな風に感じることがあるなら、「書く瞑想」とも呼ばれるジャーナリングがおすすめです。

ジャーナリングとは、頭に浮かんだことを評価や判断をせずに、ありのままに紙に書き出す行為です。誰に見せるわけでもないので、体裁を気にする必要はありません。昨日の出来事、今日の目標、今感じている不安や喜びなど、テーマは何でも構いません。

思考を言語化してアウトプットすることで、客観的に自分の状態を眺めることができ、問題の解決策が見つかったり、自分でも気づかなかった本心に気づいたりすることがあります。特に、その日に感謝したいことを3つ書き出す「感謝日記」は、幸福度を高め、ポジティブな視点を育むのに非常に効果的です。

⑧ 瞑想で心を整える

情報過多でストレスの多い現代社会において、心を静め、今この瞬間に意識を集中させる「瞑想(マインドフルネス)」は、非常に有効なメンタルケア手法です。

朝の静寂の中で行う瞑想は、1日を穏やかでクリアな心で始めるのに役立ちます。やり方はシンプルで、楽な姿勢で座り、目を閉じて、自分の呼吸に意識を向けるだけです。雑念が浮かんできても、それを追い払おうとせず、「雑念が浮かんだな」と気づいて、またそっと呼吸に意識を戻します。

最初は5分程度の短い時間からで構いません。瞑想を習慣にすることで、ストレスの軽減、集中力の向上、感情のコントロール能力の向上など、様々な効果が科学的にも証明されています。瞑想アプリなどを活用すると、初心者でも取り組みやすいでしょう。

⑨ 軽い筋力トレーニング

朝の筋トレは、1日の基礎代謝を高め、太りにくく痩せやすい体を作るのに効果的です。ジムに行く必要はなく、自宅で自重を利用してできるスクワット、プランク、腕立て伏せなどで十分です。

朝に筋肉を刺激することで、成長ホルモンの分泌が促され、日中の活動エネルギーもアップします。また、運動による心地よい疲労感は、夜の質の高い睡眠にも繋がります。

何より、「決めた回数のトレーニングをやり遂げた」という達成感は、自信と自己肯定感を高める素晴らしい経験となります。1日10分からでも良いので、継続することで体と心の両方に確かな変化を感じられるはずです。

⑩ 少し丁寧な朝食やコーヒータイムを楽しむ

「時間がないから」と、いつもはパンとコーヒーで簡単に済ませてしまう朝食。その時間を、自分を労わるための豊かな時間に変えてみるのも素敵な朝活です。

例えば、普段は使わないお気に入りの食器を使ってみる、彩りを意識してフルーツやサラダを添えてみる、豆から挽いて丁寧にハンドドリップでコーヒーを淹れてみる。ほんの少し手間をかけるだけで、朝食は単なる栄養補給から、心を満たす豊かな体験へと変わります。

時間をかけてゆっくりと食事を味わうことで、満足感が高まるだけでなく、消化吸収も助けられます。慌ただしい日常の中に、こうした「丁寧な暮らし」を意識的に取り入れることは、生活全体の質を向上させ、心の余裕を生み出すことに繋がります。

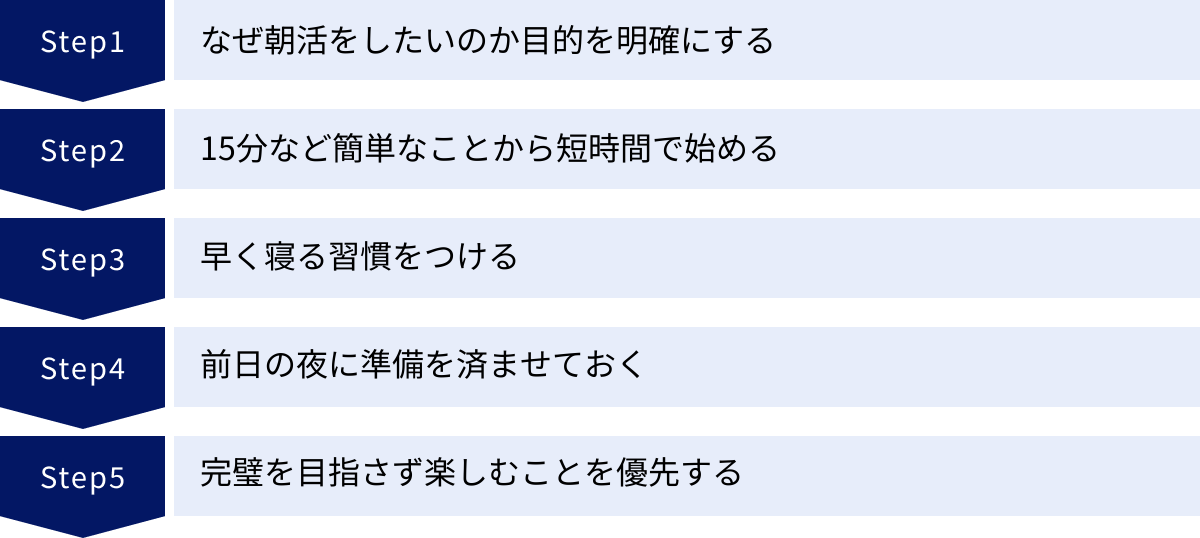

朝活を無理なく習慣化する5つのコツ

朝活を始めること自体は難しくありませんが、それを「習慣」として定着させることには、少し工夫が必要です。ここでは、三日坊主で終わらせず、無理なく楽しみながら朝活を続けるための5つの具体的なコツをご紹介します。

① なぜ朝活をしたいのか目的を明確にする

習慣化の成否を分ける最も重要な要素は、「Why(なぜ、それをするのか?)」という目的意識の明確さです。目的が曖昧なまま「What(何をやるか)」だけを決めても、眠い朝に自分を奮い立たせる強い動機にはなりません。

朝活を始める前に、少し時間をとって自問自答してみましょう。「自分は朝活を通じて、どうなりたいのか?」「何を手に入れたいのか?」その答えが、あなただけの強力なモチベーションの源泉となります。

例えば、以下のように目的を具体的に言語化してみましょう。

- 曖昧な目的: 「健康になりたい」

- 明確な目的: 「毎朝30分ウォーキングをして体重を5kg減らし、次の健康診断でA判定を取る」

- 曖昧な目的: 「スキルアップしたい」

- 明確な目的: 「毎朝1時間勉強して、半年後のTOEICで850点を達成し、海外事業部への異動希望を出す」

- 曖昧な目的: 「心に余裕を持ちたい」

- 明確な目的: 「毎朝15分瞑想をして、仕事でイライラしがちな自分を変え、家族に優しく接することができるようになる」

このように、具体的で、測定可能で、自分にとって心から価値があると感じられる目的を設定することが重要です。この「Why」がしっかりしていれば、多少の困難や気分の乗らない日があっても、「この目的のために頑張ろう」と、自分を再び軌道修正することができるのです。

② 15分など簡単なことから短時間で始める

新しい習慣を始めるときに多くの人が陥りがちな罠が、最初から完璧で高い目標を設定してしまうことです。「明日から毎日1時間早起きして、ジョギングと読書をするぞ!」と意気込むのは素晴らしいことですが、この高いハードルは挫折の大きな原因となります。

習慣化の科学では、「ベビーステップ」と呼ばれるアプローチが非常に有効とされています。これは、目標を達成不可能なほど小さなステップに分解し、行動の心理的・物理的ハードルを極限まで下げるという考え方です。

朝活におけるベビーステップは、「いつもより15分だけ早く起きる」ことから始めるのがおすすめです。そして、その15分でやることも、「ベッドの上でストレッチをする」「お気に入りの音楽を1曲聴く」といった、ごく簡単なことで構いません。

重要なのは、「早起きして何かをする」という行動そのものを、脳に「簡単で、気持ちの良いことだ」と認識させることです。まずは「続けること」自体を目標とし、それが苦もなくできるようになったら、少しずつ時間を延ばしたり、活動内容をステップアップさせたりしていきましょう。「15分が30分になり、やがて1時間になった」という成功体験は、大きな自信にも繋がります。焦らず、自分のペースで育てていく感覚を大切にしてください。

③ 早く寝る習慣をつける

これはデメリットの項でも触れましたが、習慣化のコツとして改めて強調すべき、最も重要なポイントです。朝活の成功は、夜の過ごし方で9割決まると言っても過言ではありません。早起きを継続するためには、それに必要な睡眠時間を確保するための「早寝」が不可欠です。

しかし、現代の生活は夜更かしの誘惑に満ちています。残業、飲み会、面白いテレビ番組、見始めると止まらない動画配信サービス、そして際限なくスクロールできるSNS…。これらの誘惑に打ち勝ち、早く寝る習慣を身につけるためには、意識的な工夫が必要です。

以下に、早く寝るための具体的なテクニックをいくつか紹介します。

- 就寝時間を固定する: 「毎晩23時にはベッドに入る」というルールを自分に課し、それを守ることを最優先します。

- 就寝前のリラックスルーティンを作る: 就寝の1〜2時間前から、心身をリラックスモードに切り替えるための儀式(ルーティン)を決めます。例えば、「ぬるめのお風呂に浸かる → ストレッチをする → カモミールティーを飲む → 読書をする」といった流れです。これを繰り返すことで、体が「そろそろ寝る時間だ」と認識するようになります。

- ブルーライトを避ける: スマートフォンやPC、テレビが発するブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。少なくとも就寝1時間前には、これらのデバイスの電源をオフにしましょう。

- 快適な睡眠環境を整える: 寝室の温度や湿度を快適に保ち、遮光カーテンで光を遮断し、静かな環境を作ることも重要です。

「朝を制するためには、まず夜を制す」。この言葉を胸に、夜の過ごし方から見直してみましょう。

④ 前日の夜に準備を済ませておく

朝、眠い頭で「今日は何をしようか」「ウェアはどこだっけ?」と考えているうちに、時間はあっという間に過ぎてしまい、やる気が削がれてしまいます。人間の意志力は有限であり、朝の貴重なエネルギーを「決断」に使うのは非常にもったいないことです。

そこで効果的なのが、前日の夜に、翌朝の朝活に必要な準備をすべて済ませておくという習慣です。これにより、朝起きたら何も考えずに、すぐに行動をスタートできます。

- ウォーキングやジョギングをするなら: ウェア、シューズ、靴下を一式揃えて、枕元や目に見える場所に置いておく。

- 勉強や読書をするなら: 机の上に参考書やノート、筆記用具を開いた状態でセットしておく。

- ヨガや筋トレをするなら: ヨガマットを敷いておく。

- 丁寧な朝食を作るなら: 使う食器や調理器具を出しておく。お米を研いで炊飯器にセットしておく。

このように、朝の行動をできるだけ自動化し、「やるか、やらないか」と迷う余地をなくすことが、継続の大きな助けとなります。朝の決断を一つ減らすだけで、行動へのハードルは驚くほど低くなるのです。

⑤ 完璧を目指さず楽しむことを優先する

朝活を長く続ける上で、最も大切なマインドセットは「完璧を目指さないこと」です。

「一度決めたからには、毎日絶対にやらなければならない」という完璧主義は、継続の最大の敵です。仕事で疲れている日、体調が優れない日、どうしても寝坊してしまう日も必ずあります。そんな時に、「できなかった…自分はなんて意志が弱いんだ」と自己嫌悪に陥ってしまうと、それがきっかけで朝活そのものをやめてしまうことになりかねません。

大切なのは、100点を目指すのではなく、60点でも良いのでとにかく続けることです。「今日はどうしても起きられないから、お休み」「今日は疲れているから、1時間の勉強はやめて、15分のストレッチだけにする」といったように、その日のコンディションに合わせて柔軟に内容を調整するしなやかさを持ちましょう。

そして、朝活を「やらなければならないタスク」ではなく、「自分へのご褒美の時間」と捉えることが、楽しんで続けるための秘訣です。お気に入りの音楽をBGMにする、活動後に美味しいコーヒーを飲む、週末は少し豪華な朝食にするなど、自分なりの「楽しみ」や「ご褒美」を組み込みましょう。

「楽しい」と感じることは、苦もなく続けられます。朝の時間が待ち遠しくなるような、あなただけの特別な朝活をデザインしていくことが、無理なく習慣化するための究極のコツと言えるでしょう。

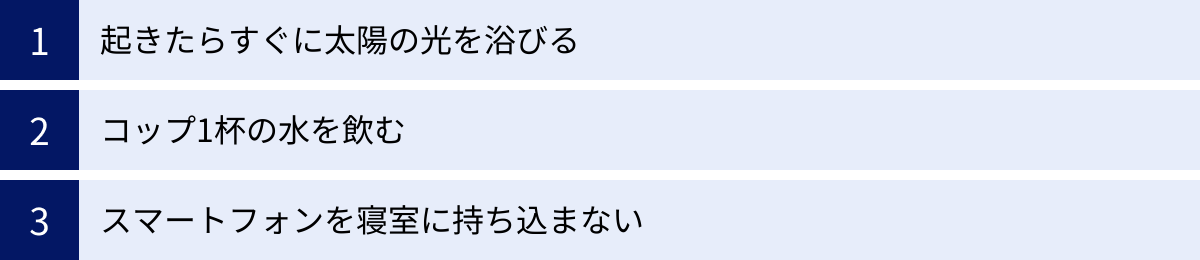

朝活の効果をさらに高める3つのポイント

朝活を習慣化するだけでも素晴らしいことですが、いくつかの簡単なポイントを意識するだけで、その効果をさらに高めることができます。ここでは、朝の目覚めをよりスムーズにし、1日のパフォーマンスを最大化するための3つの追加のヒントをご紹介します。

① 起きたらすぐに太陽の光を浴びる

朝活の効果を最大化するための、最もシンプルで強力なアクションが「起きたらすぐに太陽の光を浴びること」です。これは、私たちの体に備わっている体内時計(サーカディアンリズム)を正確にリセットするための、最も効果的なスイッチとなります。

私たちの体内時計の周期は、実は正確に24時間ではなく、少しだけ長くなっています(約24.2時間と言われています)。そのため、毎日リセットしてあげないと、少しずつ生活リズムが後ろにずれていってしまいます。このリセットの役割を果たすのが、太陽の光、特に朝の光に含まれる強いブルーライト成分です。

朝、目から太陽の光が入ると、その信号が脳の視交叉上核という部分に伝わり、「朝が来た」という情報が全身に送られます。これにより、以下の2つの重要な効果が得られます。

- セロトニンの分泌促進: 精神を安定させ、幸福感を高める「幸福ホルモン」セロトニンの分泌が活発になります。これにより、スッキリとした気分でポジティブに1日をスタートできます。

- メラトニン分泌の抑制と予約: 睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌がストップし、体が活動モードに切り替わります。同時に、光を浴びてから約14〜16時間後に再びメラトニンが分泌されるように「予約」されるため、夜の自然な眠りに繋がります。

具体的なアクションとしては、起きたらまずカーテンを開け、窓際やベランダで1分でも良いので外の光を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光が屋外にはありますので、十分に効果はあります。

朝のウォーキングや散歩を朝活に取り入れている場合は、自然とこの条件を満たすことができます。室内で活動する場合でも、まずは光を浴びることから1日を始める。この簡単な習慣が、朝活全体の質を一段階引き上げてくれるはずです。

② コップ1杯の水を飲む

寝ている間、私たちは呼吸や皮膚からの蒸発によって、気づかないうちに多くの水分を失っています(約500mlとも言われています)。そのため、朝起きた時の体は、軽い脱水状態にあります。体が水分不足の状態では、血流が悪くなり、脳や内臓の働きが鈍くなってしまいます。

そこで、朝起きたらすぐにコップ1杯(約200ml)の水を飲むことを習慣にしましょう。この一杯の水には、想像以上に多くのメリットがあります。

- 体の水分補給: 睡眠中に失われた水分を補い、脱水状態を解消します。これにより、血液がサラサラになり、全身の細胞に酸素や栄養が届きやすくなります。

- 胃腸の活性化: 空っぽの胃に水が入ることで、胃腸が刺激されて蠕動(ぜんどう)運動が活発になります。これにより、消化機能が目覚め、朝食の消化吸収を助けたり、便通を促したりする効果が期待できます。

- 脳の覚醒: 体に水分が行き渡ることで、脳もシャキッと目覚めます。ボーッとした頭をクリアにするのに役立ちます。

飲む水の種類は、水道水でもミネラルウォーターでも構いませんが、体に負担の少ない「常温の水」か「白湯(さゆ)」がおすすめです。冷たすぎる水は胃腸に刺激が強く、かえって体の負担になることがあるため注意しましょう。

枕元にペットボトルの水を用意しておけば、ベッドから出る前に飲むこともできます。このシンプルで健康的な習慣を、太陽の光を浴びることとセットで行うことで、心と体の両方をスムーズに活動モードに切り替えることができるでしょう。

③ スマートフォンを寝室に持ち込まない

朝活の効果を高めるためには、朝の行動だけでなく、就寝前の環境も非常に重要です。特に、現代人にとって最大の課題とも言えるのが、スマートフォンとの付き合い方です。

「スマートフォンを寝室に持ち込まない」というルールを徹底することは、朝活の質を飛躍的に向上させる可能性があります。その理由は大きく分けて2つあります。

1. 睡眠の質を向上させるため

スマートフォンの画面が発するブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。寝る直前までベッドの中でSNSや動画を見ていると、脳が覚醒してしまい、寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。結果として、朝スッキリと起きられなくなり、朝活のパフォーマンスも低下してしまいます。

2. 朝の貴重な集中力を守るため

朝起きてすぐにスマートフォンを手に取り、メールやニュース、SNSをチェックする習慣がある人は多いのではないでしょうか。しかし、これは脳のゴールデンタイムを無駄遣いする行為です。朝のクリアな脳に、いきなり大量の受動的な情報を流し込むと、脳は処理に追われて疲弊し、集中力が散漫になってしまいます。他人の投稿やネガティブなニュースに感情を揺さぶられ、朝から気分が乱されることもあります。

目覚ましとしてスマートフォンを使っている場合は、安価な目覚まし時計を別途購入することを強くおすすめします。そして、就寝時間になったらスマートフォンの電源をオフにするか、リビングなど寝室以外の場所で充電するようにしましょう。

初めは不安に感じるかもしれませんが、これを実践すると、夜は穏やかに入眠でき、朝は自分自身の思考や計画に集中して1日をスタートできるようになります。この「デジタルデトックス」とも言える習慣は、朝活で得られる静かで生産的な時間を最大限に活用するために不可欠なポイントです。

朝活に関するよくある質問

朝活を始めようとする方や、すでに始めている方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

何時に起きるのが理想ですか?

A. 「理想の起床時間」という万人に共通の答えはなく、ご自身のライフスタイルや目的に合わせて決めるのが最も良い方法です。

メディアなどでは「朝5時起き」といった特定の時間が推奨されることもありますが、それが全ての人にとって最適とは限りません。重要なのは、以下の2つの要素から逆算して、自分にとって無理のない時間を設定することです。

- 自分に必要な睡眠時間: まず、日中に眠気を感じずに快適に過ごせる、自分にとっての最適な睡眠時間を把握しましょう。これは個人差が大きく、6時間で十分な人もいれば、8時間必要な人もいます。

- 朝活に確保したい時間: 次に、朝活として何を行いたいか、それにどれくらいの時間が必要かを考えます。

この2つを元に、「(家を出る時間や活動開始時間)-(朝活の時間)-(身支度などの時間)= 起床時間」、そして「(起床時間)-(必要な睡眠時間)= 就寝時間」という計算で導き出します。

例えば、8時に家を出る人が、朝食や身支度に1時間、朝活に1時間確保したいと考え、必要な睡眠時間が7時間だとします。その場合、起床時間は「8時 – 1時間 – 1時間 = 6時」、就寝時間は「6時 – 7時間 = 前日23時」となります。

最も大切なのは、睡眠時間を削らないことです。自分の生活リズムに合わせて、継続可能な時間を設定しましょう。

朝食はどのタイミングでとるべきですか?

A. これは朝活の活動内容によって調整するのがおすすめです。

一般的に、朝食は体内時計を整え、1日のエネルギーを補給する上で非常に重要ですが、とるタイミングは一概には言えません。

- ウォーキングやジョギングなど軽い運動の場合:

空腹状態での有酸素運動は脂肪燃焼効果が高いと言われていますが、低血糖でふらつく危険性もあります。運動前にバナナやおにぎり半分など、消化の良い糖質を軽く補給し、本格的な朝食は運動後にゆっくりとるのがおすすめです。運動後はタンパク質を意識して摂取すると、筋肉の修復に役立ちます。 - 勉強や読書、瞑想など静的な活動の場合:

これは個人の好みや体質によります。空腹で集中できないタイプの方は、活動前に軽めの朝食をとると良いでしょう。逆に、食後は眠くなりやすいという方は、活動を終えてから朝食をとる方が集中力を維持できます。

どちらのパターンであっても、起床後1〜2時間以内に朝食をとることが、体内時計を正常に働かせる上で効果的とされています。ご自身の体の声を聞きながら、最適なタイミングを見つけてみてください。

週末や休日も朝活は続けるべきですか?

A. 体内時計を安定させるためには、できるだけ続けることをおすすめしますが、内容は柔軟に変えて構いません。

平日と休日で起床時間が大きくずれると(社会的ジェットラグと呼ばれます)、体内時計が乱れ、月曜日の朝にだるさを感じる原因となります。これを防ぐため、休日も平日との起床時間の差を2時間以内に抑えるのが理想とされています。

ただし、休日まで平日と同じようにストイックな朝活をする必要はありません。むしろ、休日は「ご褒美としての朝活」と位置づけるのが継続のコツです。

- 平日は勉強、休日は好きなだけ読書や映画鑑賞をする。

- 平日は自宅でストレッチ、休日は少し足を延ばして公園でヨガをする。

- 普段は行けないカフェに出かけて、モーニングを楽しむ。

このように、休日はリラックスや楽しみを優先した内容にすることで、心身のリフレッシュに繋がり、また平日からの朝活へのモチベーションにもなります。無理のない範囲で、生活リズムを大きく崩さないことを意識してみましょう。

どうしても起きられない日はどうすればいいですか?

A. 無理せず、休みましょう。そして、自分を責めないでください。

朝活を続けていると、どうしても起きられない日が必ずあります。前日の仕事が遅くまでかかった、体調が優れない、単に疲労が溜まっているなど、理由は様々です。

そんな時は、体の声を最優先し、無理に起き上がる必要はありません。休息が必要なサインだと受け取り、ゆっくりと休みましょう。朝活は義務や罰則ではありません。1日休んだからといって、これまで積み上げてきたものがゼロになるわけではありません。

ここで最も重要なのは、「できなかった」と自分を責めたり、自己嫌悪に陥ったりしないことです。「まあ、こういう日もあるさ」「今日は体を休める日なんだな」と軽く考え、気持ちを切り替えることが大切です。

完璧主義は継続の最大の敵です。1日休んだら、「また明日から頑張ろう」と前向きに捉える。このしなやかなマインドセットを持つことが、結果的に朝活を長く、楽しく続けるための最も重要な秘訣なのです。