「睡眠薬を飲まないと、夜が来るのが怖い」「いつになったら薬なしで眠れるようになるのだろうか」。多くの人が、不眠の苦しみから逃れるために睡眠薬を服用し始めますが、いつしか薬が手放せなくなり、新たな悩みを抱えてしまうことがあります。睡眠薬は、つらい不眠症状を一時的に和らげる強力な味方ですが、長期的に依存してしまうと、さまざまな問題を引き起こす可能性も否定できません。

しかし、適切な知識と正しいステップを踏めば、睡眠薬への依存状態から抜け出し、自分自身の力で自然な眠りを取り戻すことは十分に可能です。重要なのは、自己判断で急に薬をやめるのではなく、専門家である医師と二人三脚で、焦らずじっくりと取り組むことです。

この記事では、なぜ睡眠薬がないと眠れなくなってしまうのか、その根本的な原因から、薬に頼り続けることのリスク、そして薬をやめることで得られる大きなメリットまでを詳しく解説します。さらに、実際に睡眠薬からの離脱を目指すための具体的な5つのステップを、医師の指導のもとで行う減薬方法から、睡眠の質を高める生活習慣、認知行動療法といった専門的なアプローチまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、睡眠薬からの卒業に向けた具体的な道筋が見え、前向きな一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。一人で抱え込まず、正しい知識を武器に、健やかな眠りを取り戻すための旅を始めましょう。

目次

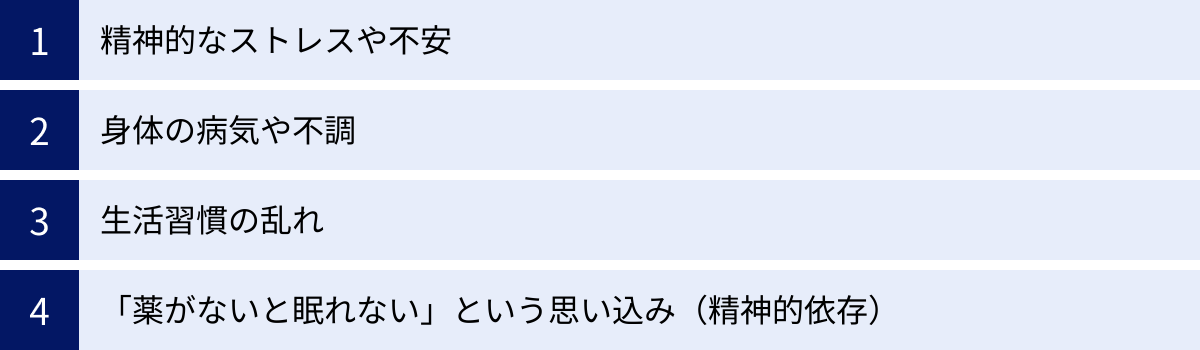

なぜ睡眠薬を飲まないと眠れなくなるのか?

睡眠薬が手放せなくなる背景には、単一の原因だけでなく、心の問題、体の不調、生活習慣、そして薬への依存という複数の要因が複雑に絡み合っています。なぜ自分が睡眠薬を必要とするようになったのか、その根本原因を理解することは、依存から抜け出すための第一歩となります。ここでは、主な4つの原因について深く掘り下げていきます。

精神的なストレスや不安

現代社会において、多くの人が経験する精神的なストレスや不安は、不眠の最も大きな原因の一つです。仕事のプレッシャー、複雑な人間関係、将来への漠然とした不安、経済的な問題など、心にかかる負荷は、私たちの脳を常に緊張状態にさせ、安らかな眠りを妨げます。

人間の体は、ストレスを感じると「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。コルチゾールは、血糖値を上げたり、心拍数を増加させたりして、体が危機的状況に対応できるようにする重要な役割を持っています。日中は活動的に過ごすために必要なホルモンですが、夜間になってもコルチゾールの分泌が高いままだと、脳が覚醒し続けてしまい、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりする原因となります。

また、不安感も不眠の大きな引き金です。「今日もしっかり眠れるだろうか」「明日の大事な会議で失敗したらどうしよう」といった考えが頭の中を駆け巡ると、脳の「扁桃体」という部分が過剰に活動します。扁桃体は恐怖や不安といった情動を司る部位であり、ここが活性化すると交感神経が優位になります。交感神経は体を「戦闘モード」にする神経であり、心拍数や血圧が上昇し、体はリラックスとは程遠い状態になってしまいます。

このようなストレスや不安による不眠が続くと、「眠れないこと自体」が新たなストレスとなり、さらに不眠を悪化させるという悪循環に陥りがちです。このつらい状況を一時的にでも解消するために睡眠薬を服用し始め、結果として「薬がないと眠れない」という状態につながっていくケースは非常に多く見られます。

身体の病気や不調

不眠の原因は、心の問題だけではありません。体に潜む病気や不調が、眠りを妨げている可能性も十分に考えられます。自分では気づきにくい病気が隠れていることもあるため、原因不明の不眠が続く場合は、一度、医療機関で詳しい検査を受けることが重要です。

不眠を引き起こす代表的な身体疾患には、以下のようなものがあります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。脳が酸欠状態になるため、眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚めます。日中の激しい眠気や大きないびきが特徴です。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。じっとしていると症状が悪化するため、入眠が著しく困難になります。

- 痛みや痒みを伴う疾患: 関節リウマチや変形性関節症などによる慢性的な痛み、アトピー性皮膚炎などによる強いかゆみは、夜間の安眠を直接的に妨げます。

- 頻尿: 前立腺肥大症や過活動膀胱などにより、夜中に何度もトイレに起きることで、睡眠が中断されてしまいます。

- 更年期障害: 女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、ホットフラッシュ(のぼせ、ほてり)、動悸、寝汗といった症状が現れ、眠りが浅くなることがあります。

- その他の内科系疾患: 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や心臓病、呼吸器疾患なども、体の状態を興奮させたり、息苦しさを引き起こしたりして不眠の原因となり得ます。

これらの身体的な問題が根本にある場合、睡眠薬を服用しても、原因そのものが解決されるわけではありません。 むしろ、元の病気の発見が遅れてしまう可能性もあります。不眠とともに、いびき、脚の不快感、痛み、息苦しさなどの症状がある場合は、睡眠専門外来やそれぞれの専門科を受診し、適切な診断と治療を受けることが、結果的に不眠の解消につながります。

生活習慣の乱れ

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(概日リズム)」という仕組みが備わっています。この体内時計が正常に働くことで、日中は活動的になり、夜は自然な眠気が訪れます。しかし、現代の不規則な生活習慣は、この精密な体内時計を容易に狂わせてしまいます。

体内時計を乱す主な要因は以下の通りです。

- 不規則な起床・就寝時間: 平日は寝不足で、休日に「寝だめ」をするという生活は、体内時計を混乱させる典型的な例です。時差ボケが毎週のように起こっているような状態で、入眠や覚醒のリズムが乱れてしまいます。

- 光の浴び方の問題: 体内時計は、光によってリセットされます。特に朝の太陽光を浴びることは、体内時計をリセットし、約15時間後に睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を促すために非常に重要です。 一方で、夜間にスマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトを長時間浴びると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなります。

- カフェイン・ニコチン・アルコールの摂取:

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は個人差があるものの3〜5時間程度持続します。夕方以降の摂取は、入眠を妨げる大きな原因となります。

- ニコチン: タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があり、寝る前の一服は安眠の妨げになります。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む人もいますが、これは大きな間違いです。アルコールは一時的に寝つきを良くするかもしれませんが、代謝される過程でアセトアルデヒドという覚醒物質が生成されるため、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒や早朝覚醒の原因となります。

- 不適切な食事や運動: 寝る直前の食事は、消化活動のために内臓が働き続けるため、深い眠りを妨げます。また、夜間の激しい運動は交感神経を刺激し、体を興奮させてしまいます。

これらの生活習慣の乱れが積み重なると、体内時計が正常に機能しなくなり、慢性的な不眠に陥ります。その結果、睡眠薬に頼らざるを得ない状況が生まれるのです。

「薬がないと眠れない」という思い込み(精神的依存)

睡眠薬への依存には、「身体的依存」と「精神的依存」の二種類があります。身体的依存は、薬が体内からなくなることで離脱症状などが現れる状態を指しますが、それと同じくらい厄介なのが精神的依存です。

精神的依存とは、「この薬を飲まないと、絶対に眠れない」という強い思い込みや不安によって、薬を手放せなくなる状態を指します。たとえ身体的には薬がなくても眠れる状態になっていたとしても、心理的な不安から服用を続けてしまうのです。

この思い込みは、過去の「眠れなくて苦しんだ経験」と、「薬を飲んだら眠れた安心感」が強く結びつくことによって形成されます。

- 不眠への予期不安: ベッドに入る時間が近づくと、「今夜も眠れなかったらどうしよう」「また朝まで一睡もできずに苦しむのではないか」という強い不安(予期不安)が襲ってきます。

- 失敗への恐怖: 眠ろうとすればするほど、逆に目が冴えてしまい、「眠ることに失敗した」という感覚に陥ります。

- 薬への期待と安心: この苦しみから逃れるため、睡眠薬を服用します。すると、薬の効果で眠ることができ、「やっぱり薬がないとダメだ」という考えが強化されます。

- 思い込みの強化: このサイクルが繰り返されることで、「睡眠薬=眠るための唯一の手段」という強力な思い込み(条件付け)が完成します。

こうなると、睡眠薬は単なる治療薬ではなく、精神的な「お守り」のような存在になります。薬が手元にないとパニックに陥ったり、旅行や出張の際にも薬のことばかりが気になったりするなど、日常生活にも支障をきたすことがあります。この精神的依存を断ち切ることが、睡眠薬からの卒業における大きな課題の一つとなります。

睡眠薬に頼り続けることで起こる問題

睡眠薬は、つらい不眠を乗り越えるための有効な手段ですが、漫然と長期間にわたって服用を続けると、心身にさまざまな好ましくない影響が現れる可能性があります。当初は頼れる味方であったはずの薬が、かえって不眠を悪化させたり、新たな問題を引き起こしたりすることもあるのです。ここでは、睡眠薬に頼り続けることで起こりうる3つの主要な問題について詳しく解説します。

以前より強い不眠になる(反跳性不眠)

睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系と呼ばれる種類の薬を長期間服用した後に、自己判断で急に中断したり、量を大幅に減らしたりすると、「反跳性(はんちょうせい)不眠」という現象が起こることがあります。これは、薬を飲み始める前よりも、さらに激しい不眠症状に見舞われる状態を指します。

このメカニズムを理解するために、睡眠薬の働きを簡単に説明します。多くの睡眠薬は、脳内のGABA(ギャバ)という神経伝達物質の働きを強めることで効果を発揮します。GABAは脳の活動を鎮め、リラックスさせる「ブレーキ」のような役割を担っています。睡眠薬はこのブレーキを人為的に強く効かせることで、強制的に眠りを誘います。

長期間にわたって薬でGABAの働きが強化された状態に脳が慣れてしまうと、脳はバランスを取ろうとして、GABAを受け取る受容体の感受性を鈍くしたり、GABA自体の産生を減らしたりします。この状態で突然薬の服用をやめると、GABAの「ブレーキ」機能が極端に弱まってしまいます。その結果、脳内の興奮性の神経活動が相対的に過剰になり、脳がコントロール不能な覚醒状態に陥ってしまうのです。

これが反跳性不眠の正体です。具体的には、以下のような症状が現れます。

- 全く寝付けない、一睡もできないといった深刻な入眠障害

- 悪夢を頻繁に見る

- 強い不安感や焦燥感に襲われる

- 動悸や発汗を伴う

この強烈な不眠を経験すると、「やはり自分は薬がないと絶対に眠れないんだ」という誤った確信を抱いてしまい、再び薬の服用を再開、あるいは量を増やしてしまうという悪循環に陥りやすくなります。特に、作用時間が短い睡眠薬ほど、血中濃度が急激に低下するため、反跳性不眠が起こりやすいとされています。この問題を避けるためには、自己判断での中断は絶対にせず、必ず医師の指導のもとで、ごく少量ずつ、ゆっくりと薬を減らしていくことが不可欠です。

薬をやめたときに不快な症状が出る(離脱症状)

反跳性不眠も離脱症状の一つですが、それ以外にも、薬を減らしたりやめたりする過程で、心身にさまざまな不快な症状が現れることがあります。これを総称して「離脱症状(退薬症状)」と呼びます。これは、薬がある状態に慣れきってしまった体が、薬がなくなった環境にうまく適応できずに起こる一種の禁断症状です。

離脱症状の種類や強さ、期間は、服用していた薬の種類(特にベンゾジアゼピン系か非ベンゾジアゼピン系か)、作用時間、服用量、服用期間、そして減薬のペースなどによって大きく異なります。

| 症状のカテゴリ | 具体的な離脱症状の例 |

|---|---|

| 精神症状 | 強い不安、焦燥感、イライラ、気分の落ち込み、パニック発作、抑うつ気分、集中力の低下 |

| 身体症状 | 頭痛、めまい、ふらつき、吐き気、食欲不振、発汗、動悸、震え、筋肉の硬直やけいれん |

| 知覚異常 | 音や光に過敏になる、耳鳴り、物が歪んで見える、味覚の変化、皮膚のピリピリ感 |

| 睡眠関連 | 反跳性不眠、悪夢、金縛り |

これらの症状は、薬をやめてから1〜3日後くらいに現れ始め、1〜2週間でピークに達し、その後徐々に軽減していくのが一般的ですが、人によっては数ヶ月以上続くこともあります。

特に注意が必要なのは、これらの症状を「自分の精神状態が悪化した」「元の病気が再発した」と誤解してしまうことです。 例えば、離脱症状として現れた強い不安を、「自分の不安障害が再発したから、やはり薬が必要だ」と判断してしまい、減薬を断念してしまうケースは少なくありません。

離脱症状は、体が正常な状態に戻ろうとしている過程で起こる一時的な反応です。つらい症状ではありますが、「これは薬をやめる過程で起こる当たり前の反応なのだ」と正しく理解し、冷静に対処することが重要です。そして、これらの症状が現れた場合は、我慢せずに速やかに医師に伝え、減薬ペースの調整や、症状を緩和するためのサポートを求めることが不可欠です。

薬が効きにくくなる(耐性)

同じ薬を長期間にわたって服用し続けると、次第にその効果が薄れていき、以前と同じ効果を得るためには、より多くの量の薬が必要になることがあります。この現象を「耐性」と呼びます。

耐性が形成されるメカニズムは、反跳性不眠の説明で触れたGABA受容体の感受性低下と関連しています。薬によって常にGABAの働きが強化されている状態が続くと、脳のGABA受容体はその刺激に慣れてしまい、反応が鈍くなります。その結果、以前と同じ量の薬を飲んでも、脳を十分に鎮静させることができなくなり、「薬が効かなくなった」と感じるようになるのです。

耐性が形成されると、以下のような悪循環に陥りやすくなります。

- 以前と同じ量の薬では眠れなくなる。

- 「効果が足りない」と感じ、自己判断で薬の量を増やしてしまう。

- 一時的に眠れるようになるが、脳はさらに強い刺激に慣れてしまい、さらに耐性が進行する。

- 結果として、どんどん薬の量が増えていき、依存がより深刻になる。

このように、耐性は睡眠薬の依存を深める大きな要因となります。また、薬の量が増えれば増えるほど、副作用のリスクも高まります。

すべての睡眠薬で同じように耐性が形成されるわけではありません。一般的に、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬は耐性が形成されやすく、非ベンゾジアゼピン系や、新しいタイプのメラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬などは、耐性が形成されにくいとされています。

もし、「最近、薬の効きが悪くなった気がする」と感じたら、それは耐性が形成され始めているサインかもしれません。自己判断で量を増やすことは絶対にせず、すぐに医師に相談してください。 医師は、薬の種類を変更したり、他の治療法(認知行動療法など)を組み合わせたりすることで、この問題に対処するのを助けてくれます。

睡眠薬をやめることで得られるメリット

睡眠薬からの離脱は、時に困難を伴いますが、その先には多くの素晴らしいメリットが待っています。薬に頼ることなく、自分自身の力で健やかな毎日を送れるようになることは、生活の質(QOL)を大きく向上させます。ここでは、睡眠薬をやめることで得られる3つの大きなメリットについて、具体的に見ていきましょう。

自然な眠りを取り戻せる

睡眠薬によってもたらされる眠りは、厳密には生理的な自然な眠りとは少し異なります。特にベンゾジアゼピン系の睡眠薬は、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)を減少させ、浅いノンレム睡眠を増加させる傾向があることが知られています。深いノンレム睡眠は、脳と体の疲労回復、成長ホルモンの分泌、記憶の整理・定着などに不可欠な、最も重要な睡眠段階です。

つまり、睡眠薬で長時間眠ったとしても、睡眠の「質」が低下している可能性があり、朝起きても熟睡感が得られなかったり、日中に疲れが残っていたりすることがあります。

睡眠薬をやめることで、この人為的に作られた睡眠パターンから脱却し、本来あるべき自然な睡眠サイクルを取り戻すことができます。

- 深い眠りの回復: 深いノンレム睡眠がしっかりとれるようになることで、脳と体が十分に休息し、翌朝、心身ともにリフレッシュした状態で目覚められるようになります。

- 夢の変化: 睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系はレム睡眠を抑制することがあります。レム睡眠は記憶の整理や感情の調整に関わっていると考えられています。薬をやめることでレム睡眠が正常化し、自然な夢を見るようになるかもしれません。

- 「自力で眠れた」という自信: 毎晩、「薬を飲まないと眠れない」という不安に苛まれる状態から、「薬がなくても、自分は眠ることができるんだ」という自信と安心感を得られることは、何物にも代えがたい大きなメリットです。この自信が、睡眠に対するポジティブな循環を生み出し、不眠の根本的な解決につながります。

最初は寝つきが悪かったり、睡眠時間が短くなったりするかもしれませんが、生活習慣の改善などと並行して取り組むことで、徐々に体は自力で眠る方法を思い出していきます。その結果得られる本物の熟睡感は、薬に頼っていた頃には感じられなかった、格別なものとなるでしょう。

薬の副作用から解放される

睡眠薬は効果的な薬である一方、さまざまな副作用を伴う可能性があります。これらの副作用は日中の活動に影響を与え、生活の質を低下させる原因となり得ます。睡眠薬をやめることは、これらの好ましくない作用から解放されることを意味します。

睡眠薬で起こりうる主な副作用には、以下のようなものがあります。

| 副作用の種類 | 具体的な症状と影響 |

|---|---|

| 持ち越し効果(翌朝への影響) | 翌朝になっても薬の効果が残り、眠気、倦怠感、頭がぼーっとする、集中力や判断力の低下などが現れる。 |

| 筋弛緩作用 | 筋肉の緊張を緩める作用により、ふらつきや転倒のリスクが高まる。特に高齢者では、転倒による骨折が寝たきりの原因になることもあり、深刻な問題となる。 |

| 記憶障害(前向性健忘) | 薬を服用した後の出来事を思い出せなくなることがある。特に、服用後すぐに眠らずに何か活動をした場合に起こりやすい。 |

| その他 | 口の渇き、便秘、脱力感、離脱症状(急な中断時)など。 |

これらの副作用は、日常生活にさまざまな不便や危険をもたらします。例えば、持ち越し効果による日中の眠気は、仕事や学業のパフォーマンスを低下させるだけでなく、自動車の運転や機械の操作など、危険を伴う作業中の事故リスクを著しく高めます。実際に、多くの睡眠薬の注意書きには「服用後は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないこと」と明記されています。

また、高齢者におけるふらつきや転倒は、単なる怪我では済まない重大な結果を招くことがあります。 大腿骨頸部骨折などを起こしてしまうと、長期の入院や手術が必要となり、そのまま活動性が低下して寝たきりになってしまうケースも少なくありません。

睡眠薬をやめることで、これらの副作用の心配から解放され、一日を通してクリアな頭で、安全に、そして活き活きと活動できるようになります。薬のせいで制限されていた活動(例えば、早朝からの運転や集中力を要する趣味など)を、心置きなく楽しめるようになるでしょう。

日中の眠気やだるさが改善する

前述の副作用の中でも、特に多くの人が悩まされているのが「持ち越し効果」による日中の眠気やだるさです。夜、薬の力で眠れたとしても、日中ずっと眠気や倦怠感に付きまとわれていては、本当の意味で健康な状態とは言えません。

「夜眠れないのもつらいが、日中眠くて仕事にならないのも同じくらいつらい」と感じている方は多いのではないでしょうか。この問題は、特に作用時間が長いタイプの睡眠薬を服用している場合や、肝臓での薬の代謝能力が低下している高齢者で顕著に現れます。

睡眠薬をやめることで、この持ち越し効果がなくなり、日中の覚醒レベルが劇的に改善します。

- 集中力・生産性の向上: 会議中にうとうとしたり、仕事のケアレスミスが増えたりといった問題が解消され、本来のパフォーマンスを発揮できるようになります。学習効率も上がり、新しい知識やスキルを習得しやすくなるでしょう。

- 意欲・気力の回復: 体がだるく、何をするにも億劫だった状態から抜け出し、家事や趣味、人との交流など、さまざまな活動に対して前向きな意欲が湧いてきます。

- 感情の安定: 慢性的な眠気やだるさは、イライラや気分の落ち込みにつながることがあります。日中の覚醒度が上がることで、精神的にも安定し、より穏やかな気持ちで過ごせるようになります。

睡眠の本来の目的は、日中の活動を充実させるためのエネルギーを充電することです。 睡眠薬をやめ、自然な眠りによって日中の眠気やだるさが改善されることは、まさに睡眠の目的を達成し、生活全体の質(QOL)を根本から向上させることにつながるのです。薬に頼らない、スッキリとした毎日を取り戻すことは、計り知れない価値を持つメリットと言えるでしょう。

睡眠薬を飲まないと眠れない状態から抜け出すための5ステップ

睡眠薬への依存から抜け出す旅は、一人で暗闇の中を手探りで進むものではありません。医師という頼れるガイドと共に、明確な地図(計画)を持って、一歩ずつ着実に進んでいくプロセスです。ここでは、そのための具体的な5つのステップを、詳細な解説とともにご紹介します。これらのステップを総合的に実践することが、成功への鍵となります。

① まずは必ず医師に相談する

睡眠薬からの離脱を目指す上で、最も重要かつ絶対的な最初のステップは、自己判断で行動せず、必ず処方を受けている医師に相談することです。 「もう薬はやめたい」という強い意志は尊いものですが、その気持ちだけで急に薬を中断してしまうことは、前述した「反跳性不眠」や「離脱症状」といった深刻な問題を引き起こす可能性が非常に高く、極めて危険です。

医師に相談する際には、以下の点を正直に、そして具体的に伝えることが重要です。

- 「薬をやめたい」という明確な意思: なぜやめたいのか、その理由(例:「日中の眠気がつらい」「薬がないと不安になるのが嫌だ」「自然な眠りを取り戻したい」など)を具体的に話しましょう。

- 現在の睡眠状況: 薬を飲んでいる時の睡眠時間、寝つき、途中で目が覚める回数、朝の目覚めの感覚など、できるだけ詳しく伝えます。睡眠日誌をつけて持参するのも非常に有効です。

- 不安や心配な点: 「減薬中に眠れなくなったらどうしよう」「離脱症状が怖い」といった不安も、隠さずに打ち明けてください。医師はそうした不安を理解し、対処法を一緒に考えてくれます。

- 生活全体の状況: 仕事のストレス、家庭の状況、他に服用している薬、飲酒の習慣など、不眠に関係しそうな生活背景についても情報共有することで、医師はより適切な減薬計画を立てやすくなります。

信頼できる医師は、あなたの「やめたい」という気持ちを尊重し、一方的に薬を続けることを強要したりはしません。むしろ、安全かつ成功率の高い減薬計画を立てるための、最も頼りになるパートナーとなってくれます。この最初の相談が、成功に向けた土台を築くための最も重要な一歩となるのです。

② 医師の指導のもとで薬の量を調整する

医師との相談を経て、いよいよ具体的な減薬プロセスが始まります。減薬の基本原則は「焦らず、ゆっくり、段階的に」です。体が薬の量の変化に少しずつ慣れていく時間を与えることで、離脱症状のリスクを最小限に抑えることができます。減薬の具体的な方法やペースは、薬の種類、服用期間、あなたの心身の状態などによって異なります。医師は、あなたに最適な方法を提案してくれます。主な減薬方法には、以下の3つがあります。

少しずつ量を減らす方法(漸減法)

漸減法(ぜんげんほう)は、最も一般的で基本的な減薬方法です。現在服用している薬の量を、ごくわずかずつ、時間をかけて減らしていきます。

例えば、1錠服用している場合、まずは4分の3錠に減らし、その状態で1〜4週間程度様子を見ます。離脱症状などがなく、睡眠が安定していれば、次のステップとして半錠に減らす、というように進めていきます。減らす量の目安は、一般的に2〜4週間ごとに元の量の10〜25%程度とされていますが、これはあくまで目安であり、医師があなたの状態を見ながら柔軟に調整します。

錠剤を割線に沿って割ったり、ピルカッターを使ったりして量を調整します。非常にゆっくりとしたペースに感じるかもしれませんが、この「ゆっくり」が成功の秘訣です。

作用時間の長い薬に切り替える方法(置換法)

反跳性不眠や離脱症状は、血中の薬物濃度が急激に低下することで起こりやすくなります。特に、作用時間の短い(血中濃度半減期が短い)睡眠薬を服用している場合に、この問題が顕著になります。

置換法は、このような場合に用いられる方法です。まず、現在服用している作用時間の短い薬から、作用時間の長い薬に切り替えます。 作用時間の長い薬は、血中濃度がゆっくりと低下するため、濃度変化が緩やかになり、離脱症状が出にくいというメリットがあります。

作用時間の長い薬に切り替えて心身の状態が安定したら、そこから前述の「漸減法」を用いて、少しずつ量を減らしていきます。どの薬に、どのくらいの量で切り替えるかは、専門的な知識を要するため、必ず医師の判断に従ってください。

服用する日を減らす方法(隔日法)

これは、薬の「量」ではなく、「頻度」を減らしていく方法です。例えば、毎日服用していたのを、まずは1日おき(隔日)にしてみます。 それで問題なく眠れるようであれば、次は2日おき、3日おき…というように、服用する間隔を徐々に広げていきます。

この方法は、依存度が比較的低い場合や、減薬の最終段階で用いられることがあります。また、「眠れない時だけ飲む」という頓服(とんぷく)的な使い方への移行段階としても有効です。ただし、作用時間の短い薬でこの方法を行うと、薬を飲まない日に強い不眠や不安が現れることがあるため、どの薬でこの方法が適しているかは、医師との相談が必要です。

| 減薬方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 漸減法 | 服用量は毎日同じで、量を少しずつ減らしていく。最も一般的な方法。 | ペースを細かく調整しやすく、多くの薬に応用できる。 | 作用時間の短い薬の場合、次の服用までに離脱症状が出ることがある。 |

| 置換法 | 作用時間の短い薬から長い薬に切り替えてから減薬する。 | 血中濃度が安定し、離脱症状や反跳性不眠が起こりにくい。 | 薬の切り替えに専門的な判断が必要。一時的に薬の種類が増えることがある。 |

| 隔日法 | 服用する日としない日を作り、徐々に間隔をあけていく。 | 薬を飲まない日を体験でき、自信につながることがある。 | 薬を飲まない日に不眠や不安が出やすい。作用時間の短い薬には不向きな場合がある。 |

③ 睡眠の質を高める生活習慣を身につける

減薬を成功させるためには、薬を減らす努力と同時に、薬に頼らなくても眠れる体を作るための土台、つまり「生活習慣の改善」が不可欠です。 これを「睡眠衛生」と呼びます。睡眠衛生を徹底することで、自然な眠りを誘う体内リズムが整い、減薬プロセスをスムーズに進めることができます。

毎日決まった時間に起き、朝日を浴びる

体内時計を整える上で最も重要なのが、休日も含めて、毎日同じ時間に起きることです。たとえ前の晩にあまり眠れなかったとしても、決まった時間に起床し、カーテンを開けて太陽の光を15分以上浴びましょう。朝日を浴びることで、脳内の体内時計がリセットされ、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されます。そして、このリセットから約14〜16時間後に、再びメラトニンが分泌され始め、自然な眠気が訪れるのです。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、夜の寝つきを良くする効果があります。また、運動によって体温が一時的に上昇し、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きいほど、深い眠りに入りやすくなります。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を、夕方頃までに30分程度行うことです。ただし、寝る直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、逆効果になるため避けましょう。

食事や入浴は寝る2〜3時間前までに済ませる

食事をすると、消化のために胃腸が活発に働き、深部体温(体の内部の温度)が上昇します。深部体温が高いままだと、体は休息モードに入れず、寝つきが悪くなります。夕食は、就寝の3時間前までには済ませるのが理想です。

また、入浴も同様に深部体温を上昇させますが、その後の体温低下がスムーズな入眠を促します。就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かると、リラックス効果とともに、ベッドに入る頃にちょうど良く深部体温が下がり、眠りに入りやすくなります。

カフェインやアルコールを控える

カフェインには強い覚醒作用があり、その効果は摂取後30分〜1時間でピークに達し、4〜8時間持続すると言われています。個人差はありますが、良質な睡眠のためには、午後3時以降はコーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどのカフェインを含む飲み物は避けるのが賢明です。

また、「寝酒」は百害あって一利なしです。アルコールは寝つきを良くするように感じさせますが、睡眠の後半部分で中途覚醒を増やし、睡眠の質を著しく低下させます。減薬中は特に、アルコールに頼らないようにしましょう。

④ 寝る前のリラックス習慣を作る

日中の活動から睡眠モードへと心身をスムーズに切り替えるために、「入眠儀式(スリープ・リチュアル)」と呼ばれる、自分なりのリラックス習慣を作ることが非常に効果的です。これは、脳に対して「これから眠る時間ですよ」という合図を送る役割を果たします。

スマートフォンやパソコンの使用を控える

スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。 また、SNSやニュース、仕事のメールなどは脳を興奮させ、交感神経を優位にしてしまいます。就寝前の1〜2時間はデジタルデバイスから離れ、脳を休ませる「デジタル・デトックス」の時間を設けましょう。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

前述の通り、ぬるめのお湯での入浴は、リラックス効果と深部体温のコントロールの両面で、質の良い睡眠に非常に有効です。アロマオイル(ラベンダーなど)を数滴垂らすのも、リラックス効果を高めるのにおすすめです。

読書や音楽でリラックスする

興奮するような内容(サスペンス小説やアクション映画など)は避け、穏やかな気持ちになれる本を読んだり、ヒーリングミュージックやクラシック、自然音などの静かな音楽を聴いたりする時間を持ちましょう。この時間は「眠るための準備」と意識することで、より効果が高まります。

快適な寝室の環境を整える

寝室は「静かで、暗く、涼しい」状態が理想です。

- 光: 遮光カーテンを利用して、外からの光を完全にシャットアウトしましょう。豆電球などのわずかな光も、睡眠の質を妨げることがあります。

- 音: 耳栓やホワイトノイズマシンなどを利用して、気になる騒音を遮断します。

- 温度・湿度: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は50〜60%程度が快適とされています。

- 寝具: 自分に合った枕やマットレス、肌触りの良いシーツなど、快適な寝具に投資することも重要です。

また、「寝室は眠るためだけの場所」と脳に認識させることも大切です。 寝室で仕事をしたり、食事をしたり、スマートフォンを長時間いじったりするのは避けましょう。

⑤ 薬に頼らない他の方法も試す

睡眠薬の減薬と並行して、薬物療法以外の不眠治療法を取り入れることで、成功率を格段に高めることができます。これらの方法は、不眠の根本原因にアプローチし、長期的な再発予防にもつながります。

不眠の考え方のクセを直す認知行動療法(CBT-I)

不眠症に対する認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: CBT-I)は、欧米の多くの診療ガイドラインで、薬物療法よりも先に推奨される「第一選択の治療法」と位置づけられています。 これは、不眠を長引かせている「考え方のクセ(認知)」と「行動の習慣」に焦点を当てて、それを修正していく心理療法です。

CBT-Iには、これまで述べてきた睡眠衛生教育に加えて、以下のような専門的な技法が含まれます。

- 刺激制御法: 「ベッド=眠れない場所」という誤った条件付けを解消するため、「眠くなってから寝室に行く」「ベッドの中で20分以上眠れなければ一度ベッドから出る」などのルールを設けます。

- 睡眠制限法: ベッドでゴロゴロと過ごす時間を減らし、睡眠効率(ベッドにいる時間のうち、実際に眠っている時間の割合)を高めることで、睡眠を深く凝縮させる方法です。

- 認知療法: 「少し眠れないだけで、日中のパフォーマンスは最悪になる」「8時間眠らないとダメだ」といった、睡眠に関する非現実的な思い込みや破局的な考え方を見つけ出し、より現実的で柔軟な考え方に変えていきます。

CBT-Iは、専門のカウンセラーや医師のもとで受けるのが最も効果的ですが、最近では書籍やアプリなどを通じてセルフヘルプで実践することも可能です。

漢方薬やサプリメントを活用する

睡眠薬の代わりや、減薬中のサポートとして、漢方薬やサプリメントを試すという選択肢もあります。ただし、これらを利用する際も、必ず医師や薬剤師に相談することが重要です。 飲み合わせや体質に合わない場合があるため、自己判断での使用は避けましょう。

- 漢方薬: 体質や症状に合わせて処方されます。例えば、心身の疲労が強く、不安感や不眠がある場合には「加味帰脾湯(かみきひとう)」、体力があまりなく、神経が高ぶって眠れない場合には「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」などが用いられることがあります。

- サプリメント: グリシン、GABA、テアニン、バレリアン、セントジョーンズワートなどが知られていますが、効果には個人差があり、科学的根拠が十分でないものもあります。

自律訓練法などのリラクゼーション法を取り入れる

心身の緊張を自分で解きほぐすスキルを身につけることも、薬に頼らない眠りへの大きな助けとなります。

- 自律訓練法: 「気持ちが落ち着いている」「手足が重たい」「手足が温かい」といった自己暗示を繰り返すことで、心身を深いリラックス状態に導く訓練法です。

- 漸進的筋弛緩法: 体の各部分の筋肉に意図的に力を入れてから、一気に緩めることを繰り返すことで、緊張と弛緩の違いを体感し、リラックスを深める方法です。

- マインドフルネス瞑想: 呼吸に意識を集中させ、「今、この瞬間」の感覚を評価せずにただ受け入れることで、頭の中を駆け巡る不安や雑念から距離を置く練習です。

これらのリラクゼーション法は、寝る前だけでなく、日中にストレスを感じた時に行うことでも、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。

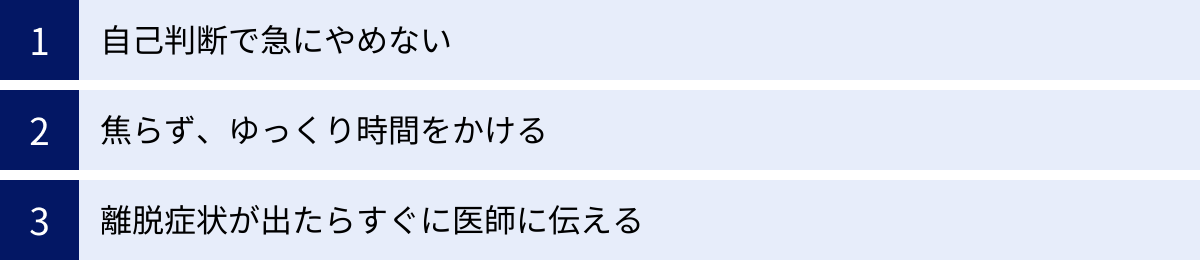

睡眠薬をやめるときの注意点

睡眠薬からの卒業は、正しい知識と慎重な姿勢が求められるプロセスです。逸る気持ちを抑え、いくつかの重要な注意点を心に留めておくことで、安全かつスムーズに目標を達成することができます。ここでは、特に守るべき3つの鉄則について解説します。

自己判断で急にやめない

これはこの記事で何度も繰り返している、最も重要な警告です。どのような理由があっても、医師の許可なく、自己判断で睡眠薬の服用を突然中止することは絶対に避けてください。

急な断薬がなぜ危険なのか、その理由を改めて整理します。

- 激しい反跳性不眠: 薬によって抑制されていた脳の活動が、急に抑制を解かれることで暴走し、薬を飲む前よりもはるかに深刻な不眠に陥るリスクがあります。この経験は、「やはり薬なしでは無理だ」という絶望感を生み、減薬への意欲を完全に失わせてしまう可能性があります。

- 重篤な離脱症状: ベンゾジアゼピン系の薬を急にやめた場合、不安、焦燥感、頭痛、吐き気といった症状に加え、まれにけいれん発作やせん妄(意識の混乱)といった命に関わる重篤な離脱症状が起こることも報告されています。これは非常に危険な状態です。

- 原疾患の悪化: 不眠の原因となっているうつ病や不安障害などが背景にある場合、睡眠薬を急にやめることで、それらの病状が急激に悪化する可能性があります。

「少し調子が良いから、今日からやめてみよう」「もう薬は必要ないはずだ」といった安易な考えが、かえってあなたをより困難な状況に追い込むことになりかねません。減薬や断薬は、必ず医師が立てた安全な計画のもとで、医師の監督を受けながら行う医療行為です。あなたの体を守るためにも、この鉄則は必ず守ってください。

焦らず、ゆっくり時間をかける

睡眠薬からの離脱は、短距離走ではなく、長い時間をかけてゴールを目指すマラソンのようなものです。数週間や数ヶ月で完了する人もいれば、一年以上かかる人もいます。服用していた薬の種類、量、期間、そして個人の体質によって、必要な時間は大きく異なります。

「早くやめなければ」という焦りは、減薬における最大の敵です。 焦りは新たなストレスや不安を生み出し、それが不眠を悪化させ、減薬プロセスを妨げるという悪循環につながります。

- 一進一退は当たり前と心得る: 減薬の過程では、順調にいく時期もあれば、少し後退するように感じる時期もあります。「先週は眠れたのに、今週はまた眠れなくなった」といったことは、ごく普通に起こります。そんな時でも、「失敗した」と自分を責める必要は全くありません。それは失敗ではなく、体が新しいバランスを見つけようとしている過程の一部です。

- 他人と比較しない: インターネットなどで他人の体験談を目にすることもあるかもしれませんが、「あの人は3ヶ月でやめられたのに、自分は…」などと比べるのはやめましょう。あなたのペースは、あなただけのものです。

- 小さな成功を認める: 「薬を4分の1減らせた」「薬なしで1日眠れた」など、どんなに小さな一歩でも、それを自分の成功として認め、褒めてあげましょう。その積み重ねが、ゴールにたどり着くための自信とモチベーションになります。

医師と相談しながら、自分にとって無理のない、ごく緩やかなペースで進めることが、結果的に最も確実で安全な近道となります。「急がば回れ」という言葉は、まさに睡眠薬の減薬のためにあると言っても過言ではありません。

離脱症状が出たらすぐに医師に伝える

どんなに慎重に減薬を進めても、ある程度の離脱症状が出てしまうことはあります。それは、あなたのやり方が間違っているからではありません。体が変化に適応する過程で起こりうる、自然な反応です。

重要なのは、離脱症状が現れたときに、それを一人で我慢し続けないことです。 「これくらいは耐えなければ」「医師に言うと、また薬を増やされるかもしれない」などと考えて我慢してしまうと、症状が悪化し、心身ともに疲弊してしまいます。

離脱症状(不安、イライラ、頭痛、めまい、吐き気など)を感じたら、できるだけ早く医師に連絡し、以下の情報を正確に伝えましょう。

- いつから症状が始まったか

- どのような症状が、体のどこに出ているか

- 症状の強さはどのくらいか(日常生活に支障があるかなど)

- 症状が強くなる時間帯や状況はあるか

これらの情報を伝えることで、医師は的確な判断を下すことができます。医師はあなたの報告を受けて、以下のような対策を検討してくれます。

- 減薬ペースの一時的な中断またはスローダウン: 現在のペースが少し早いと判断した場合、一度前の段階の服用量に戻したり、次のステップに進むまでの期間を長くしたりします。

- 症状を緩和する薬の一時的な処方: 例えば、頭痛がひどい場合には鎮痛剤、吐き気が強い場合には吐き気止めなど、つらい症状を和らげるための対症療法的な薬を処方してくれることがあります。

- 心理的なサポート: 離脱症状に対する不安を和らげ、 reassurance(安心させること)を与えてくれます。

医師はあなたの苦痛を理解し、それを最小限に抑えながら減薬を進めるための専門家です。つらいときは遠慮なく助けを求め、頼りにすることが、この長い旅を乗り越えるための賢明な戦略なのです。

どうしても眠れないときの対処法

睡眠薬の減薬プロセスにおいて、「今夜はどうしても眠れそうにない」という不安な夜が訪れることは、誰にでも起こりうることです。そんな時にパニックに陥らず、適切に対処する方法を知っておくことは、心の安定を保つ上で非常に重要です。ここでは、万が一の事態に備えるための具体的な対処法を2つ紹介します。

お守りとして頓服薬を持っておく

減薬を進めていくと、「今夜、薬を減らした(あるいは飲まない)状態で、本当に眠れるだろうか」という「予期不安」が強くなることがあります。この不安そのものが脳を覚醒させ、入眠を妨げるという悪循環は、減薬における大きな壁の一つです。

この壁を乗り越えるための非常に有効な戦略が、「お守り」として頓服薬(とんぷくやく)を処方してもらうことです。頓服薬とは、毎日定期的に飲むのではなく、「どうしても必要な時だけ」に服用する薬のことです。

- 安心感がもたらす逆説的な効果: 「いざとなったら、この薬を飲めば眠れる」という切り札が手元にあるという事実は、それだけで絶大な安心感をもたらします。不思議なことに、この安心感があることによって、かえって予期不安が和らぎ、薬を使わなくても自然に眠れるケースが非常に多いのです。 これは、薬を飲む前から、薬がもたらす安心感という心理的な効果(プラセボ効果に近いもの)が得られるためです。

- 使用ルールの設定が重要: 頓服薬は、あくまで緊急避難的な「お守り」です。安易に常用してしまうと、減薬の意味がなくなってしまいます。そのため、どのような状況で頓服薬を使用するか、あらかじめ医師と具体的なルールを決めておくことが極めて重要です。

- (例1)「ベッドに入ってから2時間以上たっても全く眠れない日が、3日連続で続いたら使用する」

- (例2)「翌日に絶対に失敗できない重要な予定(試験やプレゼンなど)があり、極度に緊張している時のみ使用を許可する」

- (例3)「週に2回までの使用にとどめる」

このように明確なルールを設定することで、頓服薬に再び依存してしまうリスクを避けながら、その心理的なメリットを最大限に活用することができます。減薬中の不安が強い場合は、ぜひ医師に「お守りとしての頓服薬」の処方について相談してみてください。

睡眠薬以外の薬について医師に相談する

あなたの不眠が、単なる不眠症ではなく、その背景にうつ病や不安障害(パニック障害、社交不安障害など)といった他の精神疾患が隠れている場合があります。実際、不眠はこれらの疾患の主要な症状の一つとして現れることが非常に多いのです。

このようなケースでは、睡眠薬だけで不眠をコントロールしようとしても、根本的な原因が解決されていないため、なかなかうまくいきません。 むしろ、原因となっている疾患の治療を優先することが、結果的に不眠の解消につながります。

もし、不眠に加えて、以下のような症状が長く続いている場合は、医師に正直に伝え、背景にある可能性のある疾患について相談してみましょう。

- 気分の落ち込み、憂うつな気分が一日中続く

- これまで楽しめていたことに興味や喜びを感じられない

- 理由のない不安や恐怖感に突然襲われる(パニック発作)

- 人前に出ると極度に緊張し、動悸や発汗が止まらなくなる

- 常に緊張していて、リラックスできない

医師がうつ病や不安障害の可能性を診断した場合、治療の中心は睡眠薬ではなく、抗うつ薬(SSRIなど)や抗不安薬になります。これらの薬は、脳内のセロトニンなどの神経伝達物質のバランスを整えることで、気分の落ち込みや不安感を根本から改善する効果があります。

また、抗うつ薬の中には、鎮静作用(眠気を誘う作用)を併せ持つタイプ(例:トラゾドン、ミアンセリン、ミルタザピンなど) があります。これらの薬は、うつ病や不安を治療しながら、同時に不眠を改善する効果も期待できるため、従来の睡眠薬(ベンゾジアゼピン系など)からの切り替えや、代替薬として用いられることがあります。これらの薬は、ベンゾジアゼピン系睡眠薬に比べて依存性が低いとされるものが多く、より安全な選択肢となる可能性があります。

もちろん、どの薬が適切であるかは、専門家である医師の診断に基づいて決定されるべきです。「睡眠薬をやめたいけれど、どうしても眠れない」という状況は、もしかしたら不眠へのアプローチ方法そのものを見直すサインかもしれません。 睡眠薬という選択肢だけに固執せず、より根本的な治療法について、医師とオープンに話し合ってみることが重要です。

まとめ:専門家と相談しながら焦らず取り組もう

「睡眠薬を飲まないと眠れない」という状態から抜け出すことは、決して不可能なことではありません。しかし、それは意志の力だけで乗り越えられるほど単純な道のりでもありません。この記事で解説してきたように、不眠の原因は多岐にわたり、薬への依存の背景には心身の複雑なメカニズムが関わっています。

成功への最も重要な鍵は、「自己判断で行動せず、必ず専門家である医師と連携する」ことです。医師は、あなたの状態に合わせた安全な減薬計画を立て、離脱症状などの困難な局面であなたを支え、適切なアドバイスを与えてくれる最も信頼できるパートナーです。

そして、減薬のプロセスと並行して、睡眠の質を高める生活習慣の改善や、認知行動療法(CBT-I)といった薬に頼らないアプローチを積極的に取り入れることが、根本的な解決と再発予防につながります。朝日を浴び、日中に体を動かし、寝る前のリラックス習慣を築く。こうした一つひとつの地道な努力が、薬に頼らなくても眠れるという自信と、健やかな体を取り戻すための確かな土台となります。

忘れてはならないのは、「焦らないこと」です。この旅は、他人と速さを競うレースではありません。一進一退を繰り返しながら、自分のペースで一歩ずつ進んでいくマラソンです。うまくいかない日があっても自分を責めず、小さな進歩を認め、長い目で取り組む姿勢が大切です。

もし今、あなたが睡眠薬を手放せずに悩んでいるのなら、一人で抱え込まないでください。この記事で得た知識を胸に、まずはかかりつけの医師に「薬をやめて、自然な眠りを取り戻したい」と相談することから始めてみましょう。その一歩が、薬の呪縛から解放され、心から安らげる夜と、活気に満ちた昼間を取り戻すための、輝かしいスタートラインとなるはずです。