「日中、なぜか頭が働かない」「週末は昼過ぎまで寝てしまう」。そんな経験はありませんか?もしかしたら、それは「睡眠負債」が原因かもしれません。睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なった状態のこと。自分では十分に寝ているつもりでも、気づかぬうちに心身に深刻なダメージを与えている可能性があります。

この記事では、睡眠負債の正体から、その危険性、そして具体的な解消法までを網羅的に解説します。まずは自分の睡眠状態をセルフチェックし、睡眠負E債がたまる原因を理解することから始めましょう。そして、科学的根拠に基づいた10の解消法を実践し、すっきりとした毎日を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。セルフケアで改善しない場合の専門医への相談方法まで詳しく解説するため、睡眠に悩むすべての方にとって、必見の内容です。

目次

睡眠負債とは

「睡眠負債」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その正確な意味を理解しているでしょうか。これは、単なる「寝不足」とは少しニュアンスが異なります。睡眠負債とは、自分にとって最適な睡眠時間と、実際の睡眠時間との間に生じる差(不足分)が、借金のように日々蓄積していく状態を指す言葉です。

この概念は、睡眠研究の世界的権威であるスタンフォード大学のウィリアム・デメント教授によって提唱されました。彼は、たとえ1日に30分程度のわずかな睡眠不足であっても、それが毎日続けば脳や身体のパフォーマンスは着実に低下し、様々な健康リスクを高めることを明らかにしました。

借金に例えると分かりやすいでしょう。毎日少しずつ借金を重ねていくと、最初は気にならなくても、いずれ利子が膨らみ、返済が困難な状況に陥ります。睡眠負債も同様で、日々のわずかな「睡眠の借金」が蓄積することで、集中力の低下や意欲の減退といった自覚症状から、生活習慣病や精神疾患、さらには認知症といった深刻な病気のリスク上昇にまでつながるのです。

現代社会は、睡眠負債がたまりやすい環境にあります。24時間稼働する社会、スマートフォンやインターネットの普及による夜型の生活、仕事や学業によるプレッシャーなど、私たちの睡眠時間を削る要因は数多く存在します。多くの人が「忙しいのだから、睡眠時間を削るのは仕方がない」と考えがちですが、その考え方こそが睡眠負債を深刻化させる第一歩です。

そもそも、睡眠には以下のような重要な役割があります。

- 脳の休息と情報整理: 日中に活動した脳を休ませ、記憶を整理・定着させる。

- 身体の修復と成長: 成長ホルモンを分泌し、細胞の修復や疲労回復を促す。

- 免疫機能の維持: 免疫細胞を活性化させ、病原体から身体を守る。

- ホルモンバランスの調整: 食欲や代謝、ストレス反応などに関わるホルモンのバランスを整える。

睡眠負債がたまると、これらの重要な機能がすべて滞ってしまいます。その結果、日中のパフォーマンスが低下するだけでなく、心身の健康が根本から脅かされることになるのです。

また、睡眠負債を考える上で重要なのは、「睡眠時間」だけでなく「睡眠の質」も考慮に入れる必要があるということです。たとえ8時間ベッドにいたとしても、途中で何度も目が覚めたり、眠りが浅かったりすれば、質の高い睡眠がとれているとは言えません。睡眠の質が低いと、必要な心身の回復が行われず、結果的に睡眠負債が蓄積してしまいます。

この記事を通して、まずは睡眠負債という概念を正しく理解し、自分の生活に潜むリスクを認識することが重要です。睡眠は単なる休息ではなく、健康と生活の質を維持するための積極的な投資であるという意識を持つことが、睡眠負債解消の第一歩となるでしょう。

もしかして睡眠負債?まずはセルフチェック

「自分は睡眠負債とは無関係だ」と思っていても、気づかないうちにサインが出ているかもしれません。ここでは、ご自身の睡眠状態を客観的に把握するためのセルフチェックリストを用意しました。いくつ当てはまるか、正直にチェックしてみましょう。

| チェック項目 | はい / いいえ |

|---|---|

| ベッドに入ると5分以内に眠ってしまう | |

| 休日は平日よりも2時間以上長く寝てしまう | |

| 午前中、頭がボーッとしていることが多い | |

| 日中、特に昼食後に強い眠気に襲われる | |

| 会議中や電車の中などで、うとうとしてしまうことがある | |

| 集中力が続かず、ケアレスミスが増えたと感じる | |

| 新しいことを覚えたり、思い出したりするのが難しいと感じる | |

| 以前よりもイライラしやすくなった、または気分が落ち込みやすい | |

| アラームを複数セットしないと起きられない | |

| 朝起きても疲れが取れておらず、すっきりしない | |

| 理由もなく身体がだるい、または風邪をひきやすくなった | |

| 甘いものや炭水化物、脂っこいものが無性に食べたくなる |

【チェック結果の目安】

- 1〜2個: 予備軍かもしれません。生活習慣を見直す良い機会です。

- 3〜5個: 睡眠負債がたまっている可能性があります。注意が必要です。

- 6個以上: 睡眠負債がかなり深刻な状態と考えられます。早急な対策が必要です。

これらの項目がなぜ睡眠負債のサインとなるのか、いくつか具体的に解説します。

- 「ベッドに入ると5分以内に眠ってしまう」

「寝つきが良い」とポジティブに捉えがちですが、これは危険なサインです。健康な状態であれば、ベッドに入ってから眠りにつくまでには10〜20分程度かかるとされています。5分以内に眠りに落ちるのは「気絶するように眠っている」状態で、深刻な睡眠不足の証拠である可能性が高いです。 - 「休日は平日よりも2時間以上長く寝てしまう」

平日にたまった睡眠不足を休日に取り返そうとする、いわゆる「寝だめ」の行動です。平日と休日の睡眠・起床リズムが大きくずれることを「社会的ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼びます。これは体内時計を混乱させ、月曜日の朝に強いだるさを感じる原因になります。この差が大きいほど、平日の睡眠が足りていない証拠と言えます。 - 「日中、特に昼食後に強い眠気に襲われる」

昼食後に眠くなるのは、血糖値の変動や体内リズムの影響で誰にでも起こりうることです。しかし、仕事や会話に集中できないほどの耐えがたい眠気が頻繁に起こる場合は、睡眠負債が原因で覚醒を維持する脳の働きが低下しているサインです。 - 「集中力が続かず、ケアレスミスが増えたと感じる」

睡眠不足は、脳の前頭前野の働きを著しく低下させます。前頭前野は、集中力、判断力、計画性、問題解決能力といった高度な認知機能を司る場所です。ここの働きが鈍ることで、普段ならしないような単純なミスが増えたり、物事を順序立てて考えられなくなったりします。 - 「甘いものや炭水化物、脂っこいものが無性に食べたくなる」

睡眠負債は、食欲をコントロールするホルモンバランスを乱します。食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増え、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減るため、高カロリーなものを過剰に欲するようになります。

【より詳しく知るための「睡眠日誌」】

セルフチェックと合わせて、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることも非常におすすめです。これは、ご自身の睡眠パターンを客観的に可視化するための有効なツールです。最低1〜2週間、以下の項目を記録してみましょう。

- ベッドに入った時刻

- 眠りについたと思う時刻

- 夜中に目が覚めた回数と時間

- 最終的に目が覚めた時刻(起床時刻)

- ベッドから出た時刻

- 日中の眠気の程度(5段階評価など)

- 昼寝をしたか(時間と長さ)

- その日の気分や体調、特記事項(飲酒の有無など)

睡眠日誌をつけることで、「自分では7時間寝ているつもりだったが、実際には寝つきが悪く、途中で何度も起きていたため、実質的な睡眠時間は5時間半しかなかった」といった発見があります。自分の睡眠を客観的なデータとして把握することが、睡眠負債解消に向けた具体的なアクションプランを立てる上で不可欠です。

ただし、これらのセルフチェックや睡眠日誌は、あくまでご自身の状態を把握するための目安です。医学的な診断に代わるものではありません。チェック結果が深刻であったり、日中の眠気が生活に支障をきたすレベルであったりする場合は、次の章で解説するリスクを理解した上で、専門医への相談も検討しましょう。

睡眠負債がたまる主な原因

睡眠負債は、なぜ蓄積してしまうのでしょうか。その原因は大きく分けて、「単純な睡眠時間の不足」と「睡眠の質の低下」の2つに分類できます。これらは互いに影響し合っており、両方の側面から原因を探ることが問題解決の鍵となります。

平日の慢性的な睡眠不足

最も直接的で分かりやすい原因は、日々の生活の中で睡眠に充てる時間が絶対的に足りていないことです。現代社会には、私たちの睡眠時間を奪う様々な要因が潜んでいます。

- 長時間労働と通勤時間: 日本の労働環境は、依然として長時間労働が問題となるケースが少なくありません。残業で帰宅が遅くなり、翌朝は早く出勤しなければならない。往復の通勤時間に2時間以上かかることも珍しくなく、プライベートな時間は圧迫され、結果的に睡眠時間が犠牲になります。

- 家事・育児の負担: 特に共働きの家庭やワンオペ育児の状況では、仕事から帰宅した後も息つく暇なく家事や育児に追われます。子どもを寝かしつけた後、ようやく自分の時間となりますが、そこから家事を片付けたり、少しでも自分の時間を楽しもうとしたりすると、就寝時間はあっという間に深夜になってしまいます。

- 学業や自己投資: 学生の試験勉強やレポート、社会人の資格取得やスキルアップのための学習など、将来への投資として睡眠時間を削ってしまうケースも多く見られます。

- 娯楽の多様化と「時間がもったいない」という心理: スマートフォン、動画配信サービス、オンラインゲームなど、夜間でも楽しめる娯楽は無限にあります。「あと1話だけ」「このゲームのキリがいいところまで」と続けているうちに、気づけば深夜になっているという経験は誰にでもあるでしょう。また、「寝る時間がもったいない」と感じ、睡眠の優先順位を下げてしまう心理も、慢性的な睡眠不足を助長します。

実際に、OECD(経済協力開発機構)の調査によると、日本人の平均睡眠時間は加盟国の中でも特に短い水準にあり、多くの人が慢性的な睡眠不足の状態にあることが指摘されています。参照:OECD Gender Data Portal 2021

わずか30分の睡眠不足でも、それが5日間続けば2.5時間分の睡眠負債となります。1ヶ月(20営業日)続けば10時間です。このように、自分では「少し寝不足なだけ」と感じる程度の不足が、知らず知らずのうちに大きな負債となって積み重なっていくのです。この「慢性的」という点が、睡眠負債の最も恐ろしい側面の一つです。

睡眠の質の低下

十分な睡眠時間を確保しているつもりでも、睡眠の質が低ければ心身は十分に回復せず、睡眠負債はたまっていきます。睡眠の質を低下させる要因は、生活習慣から病気まで多岐にわたります。

- ストレス: 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安といった精神的なストレスは、心身を緊張状態にする交感神経を活発にします。リラックスして眠りにつくべき時間に交感神経が優位になっていると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりします。

- 就寝前の不適切な習慣:

- ブルーライト: スマートフォン、PC、テレビなどが発するブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制します。就寝直前までこれらのデバイスを見ていると、脳が「まだ昼だ」と錯覚し、スムーズな入眠が妨げられます。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に3〜5時間程度持続するため、夕方以降の摂取は睡眠の質を大きく損なう可能性があります。

- アルコール(寝酒): アルコールは一時的に寝つきを良くするように感じられますが、それは間違いです。アルコールが体内で分解される過程で生成されるアセトアルデヒドという物質が交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅く断片的なものにしてしまいます。また、利尿作用により夜中にトイレで目覚める原因にもなります。

- 喫煙: ニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があり、寝つきを悪くし、眠りを浅くします。

- 不適切な睡眠環境:

- 光: 寝室が明るすぎると、メラトニンの分泌が妨げられます。豆電球やカーテンの隙間から漏れる光でも、睡眠の質に影響を与えることがあります。

- 音: 騒音はもちろん、時計の秒針の音や家族のいびきなど、わずかな物音でも眠りを妨げる要因となります。

- 温度・湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、乾燥しすぎたり多湿だったりすると、不快感で寝苦しくなり、睡眠の質が低下します。

- 寝具: 身体に合わないマットレスや枕は、不自然な寝姿勢を強いて身体に負担をかけ、痛みや不快感で眠りを浅くします。

- 睡眠関連の病気:

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まる病気です。本人は気づいていないことが多いですが、身体は酸欠状態と覚醒を繰り返しているため、極端に睡眠の質が低下し、日中に激しい眠気を引き起こします。

- レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、じっとしていられなくなる病気です。入眠を著しく妨げます。

- 精神疾患:うつ病や不安障害などは、不眠を高い確率で併発します。逆に不眠が精神疾患を悪化させるという悪循環に陥ることも少なくありません。

このように、睡眠負債の原因は一つではなく、生活習慣、心理状態、物理的環境、そして病気といった複数の要因が複雑に絡み合っています。自分の睡眠負債がどの原因によって引き起こされているのかを冷静に分析することが、効果的な対策を講じるための第一歩です。

放置は危険!睡眠負債が引き起こす心身への悪影響

睡眠負債は、単なる日中の眠気やだるさを引き起こすだけではありません。その負債を返済せずに放置すると、心身に多岐にわたる深刻な悪影響を及ぼすことが、数多くの科学的研究によって明らかになっています。ここでは、睡眠負債がもたらす代表的なリスクを具体的に解説します。

日中の眠気と集中力・作業効率の低下

最も身近に感じられる影響が、脳のパフォーマンス低下です。睡眠不足の状態では、思考や判断、記憶などを司る大脳皮質、特に高度な認知機能の中枢である前頭前野の活動が著しく低下します。

- 集中力・注意力散漫: 注意を持続させることが困難になり、ケアレスミスや単純な間違いが増加します。これは、仕事の品質低下に直結します。

- 判断力・意思決定能力の低下: 物事を論理的に考え、複雑な状況で最適な判断を下す能力が鈍ります。リスクを過小評価したり、衝動的な決定を下しやすくなったりします。

- 記憶力・学習能力の低下: 新しい情報を覚えたり、過去の記憶を呼び起こしたりする「記銘・保持・想起」のプロセスが阻害されます。睡眠は、日中に学んだ情報を整理し、長期記憶として定着させるために不可欠な時間だからです。

- 創造性・発想力の欠如: 柔軟な思考や新しいアイデアを生み出す能力が低下し、決まりきった考え方しかできなくなります。

さらに危険なのが「マイクロスリープ」と呼ばれる現象です。これは、本人の自覚がないまま、数秒間瞬間的に眠りに落ちてしまう状態です。運転中や機械の操作中にマイクロスリープが起これば、命に関わる重大な事故につながりかねません。睡眠負債によるパフォーマンス低下は、個人の問題だけでなく、社会全体にとっての大きなリスクとなり得ます。

生活習慣病(高血圧・糖尿病など)のリスク上昇

睡眠負債は、身体の内部環境をコントロールする自律神経やホルモンのバランスを著しく乱し、様々な生活習慣病の発症リスクを高めます。

- 高血圧: 睡眠不足は、心身を興奮・緊張させる交感神経を優位な状態にします。これにより血管が収縮し、血圧が上昇します。通常、夜間の睡眠中は副交感神経が優位になり血圧が下がりますが、睡眠が不足するとこの血圧低下が起こらず、一日を通して高血圧の状態が続きやすくなります。

- 糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きを悪くします(インスリン抵抗性)。健康な人を対象にした研究でも、わずか数日間睡眠を制限しただけで、血糖値が上昇しやすくなることが示されています。この状態が続くと、血糖値をコントロールするために膵臓が過剰にインスリンを分泌し続け、やがて疲弊してしまい、2型糖尿病の発症リスクが大幅に高まります。

厚生労働省も、睡眠不足がこれらの生活習慣病の重要な危険因子であることを指摘しており、健康維持のためには適切な睡眠が不可欠であると啓発しています。参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」

肥満になりやすくなる

「寝不足だと太りやすくなる」という話は、科学的な根拠に基づいています。その主な理由は、食欲を調節する2つのホルモンの乱れです。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の増加: 胃から分泌され、脳の視床下部に作用して「お腹が空いた」という感覚を引き起こします。睡眠不足になると、このグレリンの分泌が増加します。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の減少: 脂肪細胞から分泌され、「満腹だ」というサインを脳に送ります。睡眠不足になると、このレプチンの分泌が減少します。

つまり、睡眠負債がたまると「食欲のアクセルが踏まれ、ブレーキが効かなくなる」という最悪の状態に陥るのです。さらに、疲労感から日中の活動量が低下し、消費カロリーが減少します。加えて、判断力が低下した脳は、高カロリー・高脂肪・高糖質のジャンクフードに対する欲求に抗えなくなります。この「食欲の暴走」「活動量の低下」「不健康な食事選択」というトリプルパンチにより、肥満のリスクが著しく高まるのです。

免疫機能の低下

睡眠は、私たちの身体を病原体から守る免疫システムの働きを維持するために極めて重要です。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃するナチュラルキラー(NK)細胞をはじめとする様々な免疫細胞が活性化され、サイトカインと呼ばれる情報伝達物質が産生されます。

睡眠負債がたまると、これらの免疫機能が全体的に低下します。研究によれば、睡眠時間が短い人は、十分に睡眠をとっている人に比べて風邪などの感染症にかかるリスクが数倍高まることが報告されています。また、ワクチンを接種した後の抗体産生も、睡眠不足の人では効果が弱まる可能性が指摘されています。日々の健康を維持し、病気に負けない身体を作るためには、十分な睡眠による免疫力の充電が欠かせません。

精神状態の悪化(意欲低下・抑うつなど)

睡眠とメンタルヘルスは、表裏一体の関係にあります。睡眠負債は、脳の感情を司る部分に直接的な影響を及ぼします。

- 扁桃体の過活動: 不安や恐怖といったネガティブな感情を処理する「扁桃体」という部位が、睡眠不足によって過剰に活動しやすくなります。これにより、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったり、ストレスに対して過敏に反応するようになります。

- 神経伝達物質の乱れ: 意欲や幸福感に関わるセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質のバランスが崩れ、無気力になったり、物事を楽しめなくなったりします。

これらの状態が続くと、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクが高まります。逆に、うつ病の患者さんの多くは不眠の症状を抱えており、「睡眠不足がうつ病を引き起こし、うつ病がさらに睡眠を悪化させる」という負のスパイラルに陥ることが少なくありません。心の健康を保つ上で、質の高い睡眠を確保することは絶対条件と言えるでしょう。

認知症のリスク上昇

近年、睡眠負債と認知症、特にアルツハイマー型認知症との関連が注目されています。脳は日中の活動で様々な老廃物を生み出しますが、その中に「アミロイドβ」というタンパク質があります。このアミロイドβの異常な蓄積が、アルツハイマー型認知症の主要な原因の一つと考えられています。

最近の研究で、脳には「グリンパティックシステム」と呼ばれる、睡眠中に脳内の老廃物を洗い流す独自の浄化システムがあることがわかってきました。このシステムは、特に深いノンレム睡眠の間に活発に機能します。

睡眠負債がたまり、質の高い深い睡眠が不足すると、このグリンパティックシステムの働きが低下し、脳内のアミロイドβを十分に排出しきれなくなります。その結果、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなり、将来的なアルツハイマー型認知症の発症リスクを高める可能性が指摘されているのです。長期的な脳の健康を守るためにも、日々の睡眠を大切にすることが非常に重要です。

週末の「寝だめ」で睡眠負債は解消できる?

平日の睡眠不足を補うために、「週末に思いっきり寝だめをする」という習慣がある人は少なくないでしょう。金曜の夜は夜更かしを楽しみ、土日の午前中はベッドの中で過ごす。一見、これで平日の疲れがリセットされ、睡眠負債も返済できるように思えます。しかし、結論から言うと、週末の「寝だめ」で睡眠負債を完全に解消することはできず、むしろ新たな問題を引き起こす可能性があります。

寝だめの効果と限界、そしてデメリットを正しく理解することが重要です。

【寝だめの限定的な効果】

まず、寝だめに全く効果がないわけではありません。一時的な効果として、以下のような点が挙げられます。

- 眠気の軽減: 平日に蓄積した強い眠気や疲労感は、週末に長く眠ることで、ある程度は軽減されます。身体的な疲労回復には一定の効果が見込めるでしょう。

- 一部の認知機能の回復: 単純な注意力や反応速度といった、比較的低次の認知機能は、睡眠時間を増やすことで一時的に回復することが研究で示されています。

しかし、これらの効果はあくまで「応急処置」に過ぎません。根本的な問題解決にはなっていないのです。

【寝だめの限界と深刻なデメリット】

寝だめには、その限定的な効果を上回るほどの大きな限界とデメリットが存在します。

- 高度な認知機能は完全には回復しない

睡眠負債によって最もダメージを受けるのは、判断力、意思決定能力、創造性、問題解決能力といった、脳の前頭前野が司る「高度な認知機能」です。研究によると、数日間の寝だめをしても、これらの高度な機能のパフォーマンス低下は完全には回復しないことが分かっています。つまり、週末にいくら長く寝ても、週明けの仕事や勉強で求められる複雑な思考力は、低下したままの可能性があるのです。 - 生活習慣病のリスクは解消されない

睡眠不足によって引き起こされるインスリン抵抗性の悪化や血圧の上昇といった身体の内部的な変化は、週末の寝だめ程度ではリセットされません。ある研究では、平日に睡眠不足で週末に寝だめをするグループは、毎日コンスタントに十分な睡眠をとるグループに比べて、インスリン感受性が低いままであり、体重も増加傾向にあったと報告されています。つまり、生活習慣病のリスクは蓄積され続けてしまうのです。 - 体内時計の深刻な乱れ(社会的ジェットラグ)

これが寝だめの最も大きな問題点です。私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計は、主に光を浴びる時間と食事の時間によって日々リセットされています。

平日は朝6時に起き、休日は昼の12時に起きるという生活を送っていると、体内時計は週末のスケジュールに同調しようとします。これは、毎週金曜の夜に西(例:ハワイ)へ旅行し、日曜の夜に東(例:東京)へ帰ってくるようなもので、身体は深刻な時差ボケ状態に陥ります。これを「社会的ジェットラグ」と呼びます。

その結果、日曜の夜はなかなか寝付けなくなり、月曜の朝は極端に起きるのがつらくなります。いわゆる「ブルーマンデー」の大きな原因は、この社会的ジェットラグにあるのです。体内時計が乱れると、睡眠の質そのものが低下し、日中のパフォーマンス不振や気分の落ち込みにつながり、結果的に新たな睡眠負債を生むという悪循環に陥ります。

【結論:寝だめは根本解決にならない】

以上のことから、週末の寝だめは、睡眠負債に対する根本的な解決策にはなり得ません。むしろ、体内時計を乱し、心身の不調を慢性化させるリスクをはらんだ危険な習慣とさえ言えます。

もし平日に睡眠不足がたまってしまい、週末に回復を図りたいのであれば、「長く寝る」のではなく、「質の高い昼寝(パワーナップ)で補う」という考え方に切り替えることが推奨されます。週末もできるだけ平日と同じ時間に起きることを心がけ、どうしても眠い場合は午後の早い時間に15〜20分程度の短い昼寝をとる。この方法であれば、体内時計への影響を最小限に抑えながら、効果的に眠気を解消できます。

根本的な解決策は、やはり平日の睡眠時間を確保し、日々の睡眠負債をためない生活習慣を確立することに尽きるのです。

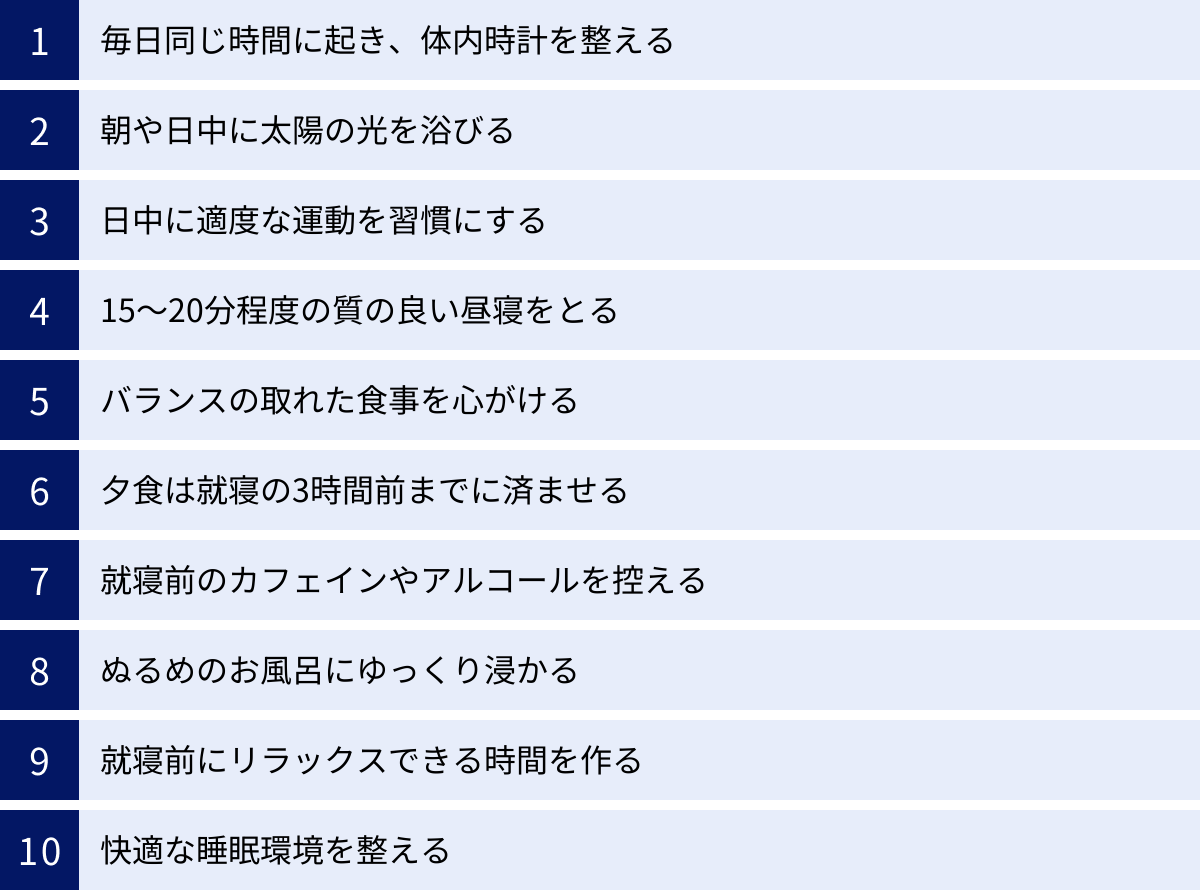

睡眠負債を解消するための10の方法

睡眠負債は日々の積み重ねであるため、その解消もまた、日々の地道な習慣改善にかかっています。ここでは、科学的根拠に基づいた、睡眠負債を効果的に解消するための10の具体的な方法を紹介します。一つでも二つでも、今日から実践できるものを見つけて、生活に取り入れてみましょう。

① 毎日同じ時間に起き、体内時計を整える

睡眠負債解消の最も基本的かつ重要なルールは、「毎日同じ時刻に起きること」です。これは、私たちの身体に備わっている約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)を正常に保つために不可欠です。

体内時計が整うと、夜になるにつれて自然に眠くなり、朝にはすっきりと目覚められるようになります。週末に寝だめをして起床時刻が大きくずれると、このリズムが乱れ、月曜の朝がつらくなる「社会的ジェットラグ」を引き起こします。

【実践のポイント】

- 目標は「平日と休日の起床時刻の差を1時間以内」にすること。どうしても眠い場合でも、2時間以上のズレは避けましょう。

- 就寝時刻を無理に固定しようとする必要はありません。まずは起床時刻を一定にすることから始めます。身体のリズムが整ってくれば、夜の眠気も自然と一定の時刻に訪れるようになります。

- 一度に早起きするのが難しい場合は、1週間かけて15分ずつ起床時間を早めるなど、少しずつ調整していくのが成功のコツです。

② 朝や日中に太陽の光を浴びる

光、特に太陽光は、体内時計をリセットするための最も強力なスイッチです。朝の光を浴びると、脳内で精神を安定させ、幸福感を高める神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。

そして、このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料になります。つまり、朝にしっかりと光を浴びておくことが、夜の質の高い睡眠につながるのです。

【実践のポイント】

- 起床後1時間以内に、15分から30分程度、太陽の光を浴びましょう。

- ベランダや庭に出る、窓際で朝食をとる、一駅分歩いて通勤するなど、生活の中に光を浴びる習慣を取り入れます。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強力です。天候にかかわらず、外に出て光を感じることが大切です。

- 日中も、意識的に屋外で過ごす時間を作ると、体内時計がより安定しやすくなります。

③ 日中に適度な運動を習慣にする

適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。運動によって生じる心地よい疲労感が眠りを誘うだけでなく、日中に体温を上げることで、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなり、スムーズな入眠につながります。

【実践のポイント】

- ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が特におすすめです。週に3〜5回、1回30分程度を目安に続けましょう。

- 運動する時間帯は、夕方(16時〜18時頃)が理想的です。この時間帯に体温を上げておくと、就寝時にちょうど体温が下がり始め、眠りやすくなります。

- 注意点として、就寝直前(3時間前以降)の激しい運動は避けましょう。交感神経が刺激され、心身が興奮状態になり、かえって寝つきを悪くしてしまいます。ストレッチなどの軽い運動であれば問題ありません。

④ 15〜20分程度の質の良い昼寝(パワーナップ)をとる

日中に強い眠気に襲われた場合、無理に我慢するよりも、短時間の昼寝(パワーナップ)をとる方がはるかに効果的です。短時間の昼寝は、午後の作業効率や集中力を劇的に回復させることが知られています。

【実践のポイント】

- 昼寝の時間は15〜20分が最適です。これ以上長く寝てしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めたときに頭がボーッとしたり(睡眠慣性)、夜の睡眠に悪影響を及ぼしたりします。

- 昼寝をする時間帯は15時までにしましょう。これより遅い時間にとると、夜の寝つきが悪くなる原因になります。

- 昼寝の前にコーヒーなどカフェインを摂取する「コーヒーナップ」も有効です。カフェインの効果が現れるのが約20〜30分後なので、ちょうど目覚める頃に頭がすっきりします。

- 横にならず、デスクに突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりするなど、座ったままの姿勢で眠るのが、深く寝すぎないためのコツです。

⑤ バランスの取れた食事を心がける

食事の内容も、睡眠の質に大きく影響します。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の生成に必要な栄養素を意識的に摂取することが重要です。

メラトニンは、「セロトニン」から作られ、そのセロトニンは必須アミノ酸の一種である「トリプトファン」から作られます。この変換プロセスには、ビタミンB6なども必要です。

【実践のポイント】

- トリプトファンを多く含む食品: 肉、魚、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、ナッツ類、バナナなど。

- ビタミンB6を多く含む食品: カツオ、マグロ、サケ、鶏肉、バナナ、さつまいも、玄米など。

- これらの栄養素を特定の食事で一度に摂るというよりは、朝食・昼食・夕食でバランス良く摂取することを心がけましょう。特に、朝食でトリプトファンを摂ると、日中のセロトニン生成に役立ち、夜の快眠につながります。

⑥ 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に未消化の食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続けることになり、身体が休息モードに入れません。その結果、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりする原因になります。

【実践のポイント】

- 夕食は、理想的には就寝の3時間前までに終えるようにしましょう。

- 仕事などで帰宅が遅くなり、夕食が遅い時間になってしまう場合は、消化の良いもの(うどん、おかゆ、スープ、豆腐など)を少量とるにとどめ、揚げ物や脂っこい肉料理などは避けましょう。

- どうしても空腹で眠れない場合は、ホットミルクやハーブティーなど、身体を温める消化の良い飲み物がおすすめです。

⑦ 就寝前のカフェインやアルコールの摂取を控える

カフェインとアルコールは、睡眠の質を著しく低下させる二大要因です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、ココア、チョコレート、エナジードリンクなどに含まれます。強い覚醒作用があり、その効果は摂取後30分〜1時間でピークに達し、4〜6時間程度持続すると言われています。睡眠への影響を避けるためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からは摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール(寝酒): 「お酒を飲むとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、その効果は一時的です。アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅く、断片的にしてしまいます。また、利尿作用により夜中にトイレに行きたくなったり、筋肉を弛緩させる作用でいびきや睡眠時無呼吸を悪化させたりします。寝酒は「百害あって一利なし」と心得ましょう。

⑧ ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

人の身体は、体内の深い部分の温度(深部体温)が下がる過程で、眠気が誘発されるようにできています。入浴は、このメカニズムを効果的に利用して快眠を促すための優れた方法です。

【実践のポイント】

- 就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのが理想的です。

- 入浴によって一時的に深部体温が上がり、その後、お風呂から上がって体温が徐々に下がっていくタイミングで、自然な眠気が訪れます。

- 注意点として、42℃以上の熱いお湯は避けましょう。交感神経を刺激してしまい、身体が興奮状態になって逆効果です。また、就寝直前の入浴も体温が下がりきる前に寝ることになるため、おすすめできません。

- シャワーだけで済ませる場合でも、首筋や足元に少し長めに温かいお湯を当てると、血行が良くなりリラックス効果が期待できます。

⑨ 就寝前にリラックスできる時間を作る

日中の興奮や緊張を寝室に持ち込まないために、就寝前の1時間は「リラックスタイム」と決め、心と身体をクールダウンさせましょう。自分なりの「入眠儀式(スリープセレモニー)」を見つけるのがおすすめです。

【実践のポイント】

- スマートフォン、PC、テレビは電源をオフに。ブルーライトを避け、脳への刺激を減らします。

- リラックスできる活動:

- 読書: デジタルではなく、紙の本を選びましょう。興奮するような内容ではなく、穏やかな気持ちになれるものがおすすめです。

- 音楽鑑賞: 心を落ち着かせるクラシック音楽や、自然の音(川のせせらぎ、雨音など)を静かに流す。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のある香りのアロマオイルを焚く。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。

- 瞑想・マインドフルネス: 深い呼吸を意識し、「今、ここ」に集中することで、頭の中の雑念を払い、心を静めます。

- 日記をつける: その日の出来事や心配事を書き出すことで、頭の中を整理し、気持ちを落ち着かせます。

⑩ 快適な睡眠環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。光、音、温度・湿度、寝具といった要素を見直し、五感にとって快適な空間を作りましょう。

| 環境要素 | 理想的な状態 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 光 | 真っ暗に近い状態 | 遮光カーテンやブラインドを活用する。電子機器の待機電力の光もアイマスクやテープで遮断する。 |

| 音 | 静かな環境 | 耳栓や、外部の騒音をかき消すホワイトノイズマシンなどを活用する。ドアのきしみ音なども対策する。 |

| 温度・湿度 | 夏: 25〜26℃ 冬: 22〜23℃ 湿度: 50〜60% |

エアコンや除湿機・加湿器を適切に使い、年間を通して快適な温湿度を保つ。タイマー機能の活用も有効。 |

| 寝具 | 身体に合ったもの | マットレスは適度な硬さで寝返りが打ちやすいものを。枕は首のカーブに合った高さ・素材のものを選ぶ。シーツやパジャマは吸湿性・通気性の良い天然素材(綿、シルクなど)がおすすめ。 |

これらの10の方法は、相互に関連し合っています。一つを始めると、他の習慣も改善しやすくなるという好循環が生まれます。完璧を目指すのではなく、まずは自分にとって最も取り組みやすいものから始めて、継続することが、長年の睡眠負債を返済するための最も確実な道です。

自分に最適な睡眠時間を知る方法

「人は8時間眠るべきだ」とよく言われますが、これはあくまで平均的な目安に過ぎません。必要な睡眠時間は、年齢、遺伝、体質、日中の活動量などによって大きく異なり、人それぞれに「最適な睡眠時間」が存在します。

遺伝的に睡眠時間が短くても健康を維持できる「ショートスリーパー(6時間未満)」や、長く眠る必要がある「ロングスリーパー(9時間以上)」もいます。多くの人はその中間の「バリアブルスリーパー(6〜9時間)」に分類されます。

他人や一般論に惑わされず、自分自身の身体が必要とする睡眠時間を知ることは、睡眠負失債を根本的に解消し、日々のパフォーマンスを最大化するために非常に重要です。ここでは、その具体的な方法を紹介します。

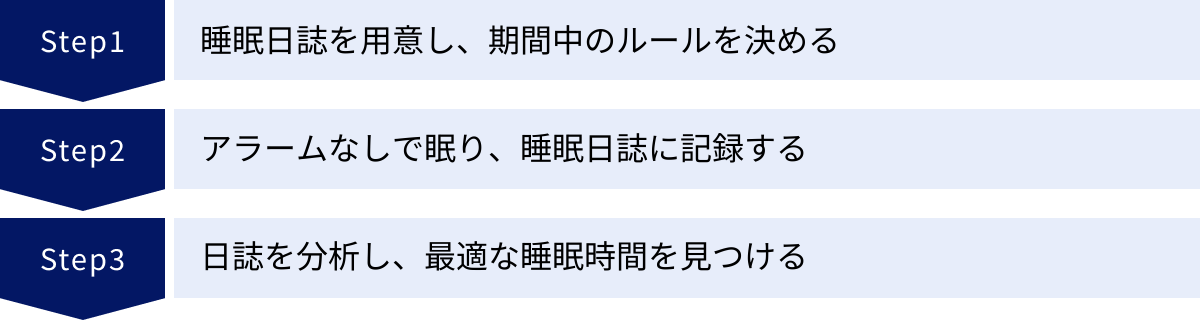

【最適な睡眠時間を見つけるためのステップ】

この方法は、時間に縛られずに眠れる長期休暇(年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みなど)を利用して、2週間程度かけて行うのが理想的です。

ステップ1:準備

- 睡眠日誌を用意する: 前述した「睡眠日誌」を準備し、毎日の記録をつけられるようにします。

- 期間中のルールを決める: 期間中は、できるだけカフェインやアルコールの摂取を控えます。また、就寝前のスマホなども避け、リラックスして過ごすことを心がけます。

ステップ2:実践(2週間)

- 目覚まし時計をセットしない: これが最も重要なポイントです。アラームに頼らず、身体が「もう十分だ」と感じて自然に目が覚めるまで眠ります。

- 眠くなったら寝る: 夜、自然な眠気を感じたら、それに逆らわずにベッドに入ります。

- 睡眠日誌に毎日記録する:

- 就寝時刻

- 起床時刻

- 総睡眠時間(実際に眠っていた時間)

- 起床時の気分(すっきりしているか、だるいかなど)

- 日中の眠気の程度(全くない、少しある、かなり眠いなど)

- 全体的な気力や集中力の状態

ステップ3:分析と評価

記録した睡眠日誌を見返して、自分の最適な睡眠時間を見つけ出します。

- 最初の数日間: 多くの人は、それまでに溜まっていた睡眠負債を返済するため、最初の2〜3日は普段よりかなり長く眠る傾向があります(例:10時間以上)。これは正常な反応なので、気にせず眠り続けましょう。

- 中盤〜後半(1週目後半〜2週目): 睡眠負債の返済がある程度終わると、毎日の睡眠時間が特定の時間に収束し始めます。 例えば、「毎日だいたい7時間半くらいで自然に目が覚めるな」というパターンが見えてきます。

- 結論の導き出し: 期間の後半1週間ほどで安定してきた睡眠時間、かつ「日中に強い眠気を感じることなく、心身ともに快調に過ごせた日」の睡眠時間が、あなたにとっての現時点での最適な睡眠時間です。

【この方法からわかること・メリット】

- 客観的な自己理解: 「自分は6時間睡眠で大丈夫だと思っていたけど、本当は7時間半必要だったんだ」というように、思い込みではなく、客観的なデータに基づいて自分の身体の要求を理解できます。

- 効率的な生活設計: 自分の最適な睡眠時間が7時間だと分かれば、「翌朝6時に起きるためには、夜11時には寝る必要がある」というように、日々のスケジュールを逆算して立てられるようになります。これにより、無理なく睡眠時間を確保する習慣が身につきます。

- 日々のコンディション管理: 「今日は少し睡眠時間が短かったから、昼にパワーナップをとっておこう」「週末だけど、寝すぎるとリズムが崩れるから、いつもの時間に起きよう」といったように、日々のコンディションを主体的に管理できるようになります。

もちろん、これはあくまで目安です。日中の活動量が多い日や、体調が優れない日は、普段より少し長く睡眠が必要になることもあります。重要なのは、「平均」や「理想」に自分を合わせるのではなく、自分の身体の声に耳を傾け、それに合わせた睡眠習慣を築いていくことです。自分の最適な睡眠時間を知ることは、一生涯使える健康への投資と言えるでしょう。

セルフケアで改善しない場合は専門医に相談を

これまで紹介してきた生活習慣の改善(セルフケア)を試みても、睡眠に関する問題がなかなか良くならない場合があります。その場合、単なる睡眠負債ではなく、背景に治療が必要な病気が隠れている可能性も考えられます。

「たかが睡眠」と軽視せず、生活に支障が出ている場合は、専門家である医師に相談することが非常に重要です。適切な診断と治療を受けることで、長年の悩みが劇的に改善するケースも少なくありません。

受診を検討すべき症状

以下のような症状が1ヶ月以上続いている、または日常生活に深刻な影響を与えている場合は、専門医への受診を強く検討しましょう。

- 激しいいびきをかく、家族から「睡眠中に呼吸が止まっている」と指摘される:

これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な症状です。SASは、睡眠の質を著しく低下させ、日中の激しい眠気や集中力低下の原因となるだけでなく、高血圧、心臓病、脳卒中といった命に関わる病気のリスクを大幅に高めます。 - 夜、ベッドに入ると脚がむずむずする、ほてる、虫が這うような不快感があり、じっとしていられない:

レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)が疑われます。この不快感は脚を動かすと和らぐため、寝つきが非常に悪くなります。鉄分の不足などが原因となっている場合もあり、薬物療法で症状を大きく改善できます。 - 週に3回以上、以下のいずれかの症状が1ヶ月以上続いている:

- 寝つきが悪い(入眠障害)

- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)

- 朝早くに目が覚めてしまい、その後眠れない(早朝覚醒)

- 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない(熟眠障害)

これらは慢性不眠症のサインです。認知行動療法や薬物療法など、効果的な治療法があります。

- 日中に突然、場所や状況を選ばずに耐えがたい眠気に襲われ、眠り込んでしまう:

ナルコレプシーという睡眠障害の可能性があります。感情が高ぶったときに身体の力が抜ける「情動脱力発作(カタプレキシー)」を伴うこともあります。これも専門的な診断と治療が必要です。 - 睡眠の問題と同時に、気分の落ち込み、興味や意欲の喪失、食欲不振、過食などが続いている:

うつ病や不安障害といった精神疾患が不眠の原因となっている、あるいは不眠によって悪化している可能性があります。睡眠の問題と気分の問題は密接に関連しているため、両方を同時に治療していく必要があります。

これらの症状を自覚しているにもかかわらず放置することは、健康リスクを高めるだけでなく、生活の質(QOL)を著しく損ない続けます。 専門家の助けを借りることに、ためらいを感じる必要は全くありません。

何科を受診すればよいか

睡眠の問題で医療機関を受診しようと思ったとき、どの診療科に行けばよいか迷うかもしれません。症状によって、適した診療科は異なります。

| 受診を検討すべき診療科 | 主な対象となる症状・疾患 |

|---|---|

| 睡眠専門外来・睡眠クリニック | いびき、睡眠時無呼吸、ナルコレプシー、レストレスレッグス症候群など、睡眠に関するあらゆる問題を専門的に扱う。原因がはっきりしない場合や、複数の問題を抱えている場合に最適。 |

| 精神科・心療内科 | ストレス、不安、うつ病などが原因と考えられる不眠。気分の落ち込みや意欲低下といった精神症状を伴う場合に適している。不眠に対する認知行動療法(CBT-I)なども受けられる。 |

| 呼吸器内科 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)が強く疑われる場合。特に、いびきや無呼吸が主症状の場合。CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)などの治療を行う。 |

| 耳鼻咽喉科 | 鼻づまりや扁桃腺肥大など、鼻や喉の構造的な問題がいびきや無呼吸の原因と考えられる場合。 |

【どこに行けばよいか分からない場合】

どの診療科が適切か判断に迷う場合は、まずはかかりつけの内科医に相談するのが良いでしょう。症状を詳しく話すことで、適切な専門医を紹介してもらえます。

受診の際は、記録しておいた「睡眠日誌」を持参すると、医師があなたの状態を正確に把握するのに非常に役立ちます。いつからどのような症状があるのか、生活にどのような支障が出ているのか、現在服用している薬はあるか、などを具体的に伝えられるように準備しておくと、診察がスムーズに進みます。

セルフケアは睡眠改善の基本ですが、それには限界もあります。専門家の力を借りることは、睡眠負債という終わりの見えないトンネルから抜け出すための、賢明で確実な選択肢なのです。