「朝はギリギリまで寝ていたい」「夜更かしがやめられない」——。多くの現代人が抱える悩みではないでしょうか。しかし、もし「早寝早起き」を習慣にすることで、仕事のパフォーマンスが上がり、心身ともに健康になり、毎日をより充実させられるとしたら、試してみる価値はあるかもしれません。

この記事では、早寝早起きがもたらす科学的根拠に基づいたメリットから、多くの人が挫折してしまう原因、そして無理なく楽しく続けるための具体的な10のコツまで、網羅的に解説します。単なる精神論ではなく、今日から実践できる具体的な方法を知ることで、あなたの生活は劇的に変わる可能性があります。この記事を読み終える頃には、あなたも「早起きしたい」と心から思えるようになっているはずです。

目次

早寝早起きとは

多くの人が「健康に良い」と漠然と理解している「早寝早起き」。しかし、その本質的な意味や、なぜ現代社会でこれほどまでに重要視されるのかを深く理解している人は少ないかもしれません。この章では、早寝早起きの基本的な定義から、私たちの心身に不可欠である理由までを掘り下げて解説します。

早寝早起きの定義

「早寝早起き」と一言で言っても、具体的に「何時に寝て、何時に起きれば良いのか」という明確な基準があるわけではありません。その人のライフスタイルや必要な睡眠時間によって最適な時間は異なります。しかし、一般的には「夜10時〜12時頃までに就寝し、朝6時〜7時頃までに起床する」といったサイクルを指すことが多いでしょう。

ただし、最も重要なのは「時刻」そのものよりも、以下の2つの要素です。

- 十分な睡眠時間の確保: 人によって最適な睡眠時間は異なりますが、多くの成人にとっては7〜9時間が推奨されています。単に早く起きるために睡眠時間を削ってしまうのは本末転倒です。それでは日中のパフォーマンスが低下し、健康を害する原因にもなりかねません。早起きをするためには、その分早く寝ることが大前提となります。

- 規則正しい睡眠リズムの維持: 毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きること。これが早寝早起きの核心です。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムを一定に保つことで、ホルモンバランスや自律神経が整い、心身の健康が維持されます。

つまり、早寝早起きとは、「自分に必要な睡眠時間を確保しつつ、毎日同じ時間に就寝・起床する規則正しい生活習慣」と定義できます。例えば、毎日7時間の睡眠が必要な人が朝6時に起きるのであれば、夜11時には就寝する、というサイクルを平日も休日も継続することが理想的な早寝早起きと言えるでしょう。

なぜ早寝早起きが大切なのか

では、なぜこの「早寝早起き」という習慣がこれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は、私たちの祖先から受け継がれてきた生命の基本的なリズムと、現代社会の生活スタイルとの間に生じた「ズレ」にあります。

人間の体は、太古の昔から「太陽が昇ると活動を始め、太陽が沈むと休息する」というリズムに合わせて進化してきました。朝日を浴びることで活動モードのスイッチが入り、夜になり暗くなると休息モードへと切り替わる。この生体リズムは、私たちの遺伝子レベルで深く刻み込まれています。このリズムを司るのが、先述した「体内時計」です。

体内時計は、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という部分にあり、光の情報を元に体中の様々な機能(体温、血圧、ホルモン分泌など)をコントロールしています。早寝早起きは、この体内時計を地球の自転周期(24時間)に正確に同調させるための最も効果的な手段なのです。

しかし、現代社会は、この自然なリズムを乱す要因に満ちています。

- 夜間の照明: 夜遅くまで煌々と照らされる街の明かりや、家庭の照明は、脳に「まだ昼間だ」と錯覚させ、自然な眠りを妨げます。

- デジタルデバイスの普及: スマートフォンやPC、テレビが発するブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。これにより、寝付きが悪くなったり、睡眠の質が低下したりします。

- 24時間化する社会: シフト勤務や残業、夜遅くまでのエンターテイメントなど、夜型のライフスタイルが一般化し、多くの人が慢性的な睡眠不足や体内時計の乱れを抱えています。

こうした生活習慣は、「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれる状態を引き起こします。これは、平日の睡眠スケジュールと休日の睡眠スケジュールの間に大きなズレが生じ、あたかも毎週時差ボケになっているかのような状態を指します。この体内時計の乱れこそが、日中の倦怠感や集中力の低下、気分の落ち込み、さらには生活習慣病のリスク増大など、現代人が抱える心身の不調の根源的な原因の一つとなっているのです。

したがって、早寝早起きを実践するということは、単に朝型の生活を送るということ以上の意味を持ちます。それは、現代社会で乱れがちな生命の基本リズムを取り戻し、人間が本来持っている能力を最大限に引き出すための、最も根本的でパワフルな健康法であると言えるでしょう。次の章からは、この早寝早起きが具体的にもたらす数々の驚くべきメリットについて、詳しく見ていきます。

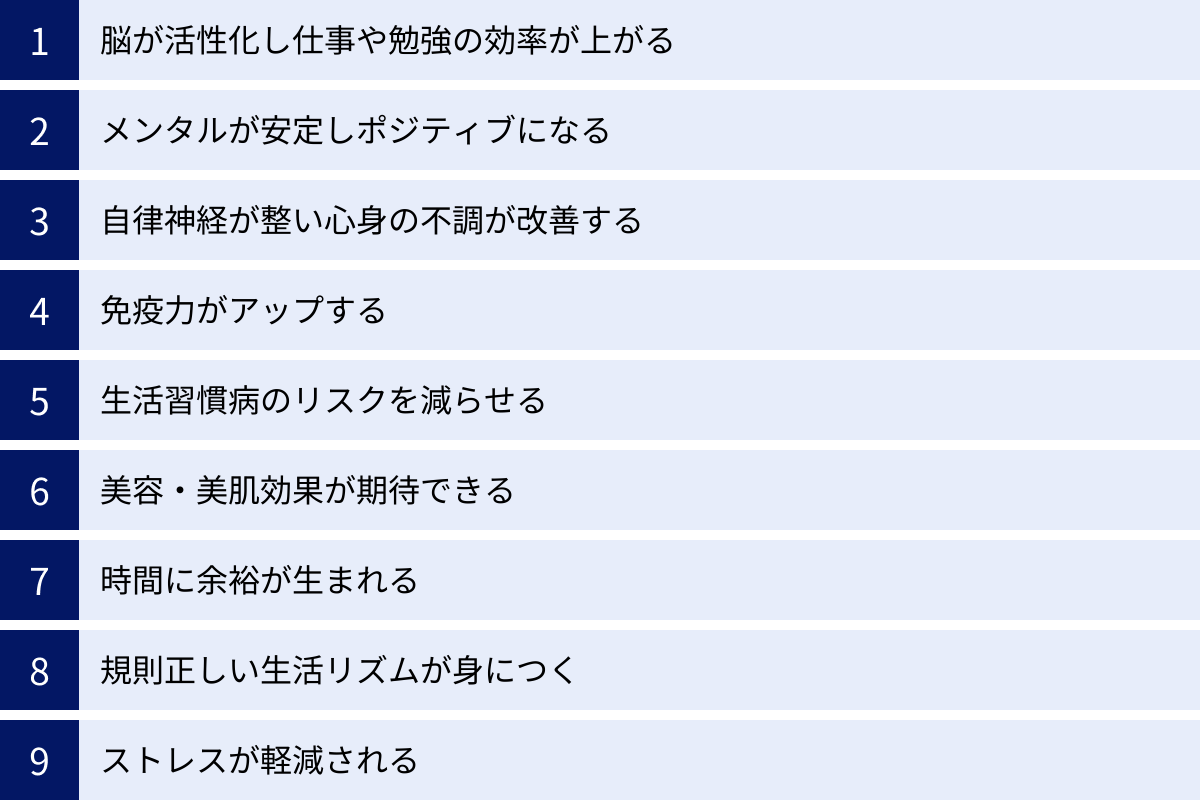

早寝早起きがもたらす9つのメリット

早寝早起きを習慣化することは、私たちの心と体に驚くほど多くの恩恵をもたらします。ここでは、科学的な知見も交えながら、早寝早起きがもたらす9つの具体的なメリットを詳しく解説します。これらのメリットを知ることで、早起きへのモチベーションがさらに高まるはずです。

① 脳が活性化し仕事や勉強の効率が上がる

「朝の1時間は夜の3時間に匹敵する」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは単なる精神論ではありません。早起きした後の脳は、実際にパフォーマンスが最も高まる「ゴールデンタイム」を迎えます。

その理由は、睡眠中に脳内で起こるプロセスにあります。私たちが眠っている間、脳はただ休んでいるわけではありません。日中に得た膨大な情報を整理し、必要な情報を長期記憶として定着させ、不要な情報を消去するという重要な作業を行っています。この「記憶の整理整頓」によって、朝起きた時の脳は、まるでクリーンインストールされたコンピュータのようにスッキリとした状態になります。

さらに、質の高い睡眠は、脳内の老廃物を除去する「グリンパティックシステム」の働きを活性化させます。これにより、脳の機能が回復し、翌朝のクリアな思考につながります。

このリフレッシュされた状態で迎える朝は、

- 高い集中力: 周囲の邪魔が入らず、静かな環境で物事に取り組めるため、深い集中状態に入りやすい。

- 論理的思考力と判断力の向上: 前頭前野の働きが活発になり、複雑な問題解決や的確な意思決定が行いやすい。

- 創造性の発揮: 脳がリラックスし、既成概念にとらわれない新しいアイデアが生まれやすい。

といった特徴があります。そのため、企画書の作成や難解な専門書の読解、語学学習など、高い思考力が求められるタスクを朝の時間に行うことは、非常に効率的です。夜、疲れた頭で何時間もかけていた作業が、朝なら驚くほど短時間で終わるという経験は、多くの早起き実践者が語るところです。

② メンタルが安定しポジティブになる

早寝早起きは、精神的な健康にも絶大な効果を発揮します。その鍵を握るのが、「セロトニン」という脳内神経伝達物質です。

セロトニンは、精神の安定、安心感、平常心などに関与し、「幸福ホルモン」とも呼ばれます。このセロトニンの分泌は、朝日を浴びることで活発になります。朝起きてカーテンを開け、太陽の光を目から取り入れると、その刺激が脳に伝わり、セロトニンの合成が促進されるのです。

セロトニンが十分に分泌されると、気分が前向きになり、ストレスに対する抵抗力が高まります。逆に、セロトニンが不足すると、気分の落ち込みや不安感、イライラ、意欲の低下などを引き起こし、うつ病などの精神疾患のリスクを高めることが知られています。

また、早起きによって生まれた朝の余裕も、メンタルの安定に大きく寄与します。ギリギリに起きて慌ただしく準備をするのと、時間に余裕を持って落ち着いて1日を始めるのとでは、その日1日の心のあり方が全く異なります。朝の穏やかな時間は、「今日も1日頑張ろう」というポジティブな自己肯定感を育み、日中のストレスフルな出来事にも冷静に対処できる心の土台を作ってくれるのです。

③ 自律神経が整い心身の不調が改善する

私たちの体は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」という2つの自律神経がバランスを取りながら機能しています。このバランスが崩れると、原因不明の頭痛、めまい、倦怠感、動悸、不眠といった「不定愁訴」と呼ばれる様々な不調が現れます。

早寝早起きは、この自律神経のバランスを整える上で非常に効果的です。

- 朝: 太陽の光を浴びることで、心身を活動モードにする交感神経への切り替えがスムーズに行われます。体温や血圧が上昇し、スッキリと目覚めることができます。

- 夜: 日中に活発に働いた交感神経から、心身を休息モードにする副交感神経への切り替えが促されます。夜になると自然に眠気を感じ、リラックスした状態で眠りにつくことができます。

このように、「朝は交感神経、夜は副交感神経」という本来の自然なリズムを確立できるのが、早寝早起きの大きなメリットです。不規則な生活で自律神経が乱れがちな現代人にとって、この習慣は、薬に頼らずに心身のコンディションを根本から整えるための有効な手段と言えるでしょう。

④ 免疫力がアップする

風邪をひきやすい、体調を崩しやすいと感じている人にも、早寝早起きはおすすめです。睡眠と免疫システムには密接な関係があることが、多くの研究で明らかになっています。

特に重要なのが、質の高い睡眠中に免疫細胞が活性化するという点です。例えば、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃する「ナチュラルキラー(NK)細胞」の働きは、睡眠中に高まります。また、免疫システムの司令塔である「T細胞」の機能も、十分な睡眠によって維持されます。

慢性的な睡眠不足や質の悪い睡眠は、これらの免疫細胞の働きを著しく低下させ、感染症にかかるリスクを高めます。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上高まるという結果も報告されています。

早寝早起きを習慣にし、毎日コンスタントに質の高い睡眠をとることで、免疫システムが正常に機能し、病原体に対する抵抗力が高まります。これは、日々の健康を維持し、病気にかかりにくい体を作るための基本的ながら非常に重要な習慣なのです。

⑤ 生活習慣病のリスクを減らせる

早寝早起きは、肥満、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病の予防にもつながります。これは主に、睡眠とホルモンバランスの関係によるものです。

睡眠不足の状態では、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少します。その結果、食欲のコントロールが難しくなり、特に高カロリーで糖質の多い食べ物を欲しやすくなることが分かっています。これが、睡眠不足が肥満につながる大きな要因の一つです。

さらに、睡眠不足はインスリンの働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こし、血糖値が上がりやすくなるため、2型糖尿病のリスクを高めます。また、交感神経が過剰に働き続けることで血圧が上昇し、高血圧の原因にもなります。

規則正しく十分な睡眠をとることは、これらのホルモンバランスを正常に保ち、食欲を安定させ、インスリンの働きを良好に維持する上で不可欠です。健康診断の数値が気になり始めた方は、食事や運動だけでなく、まず「睡眠」という土台を見直すことが、生活習慣病の根本的な予防・改善への近道となります。

⑥ 美容・美肌効果が期待できる

「睡眠は最高の美容液」という言葉の通り、早寝早起きは美容、特に美肌に大きな効果をもたらします。その主役となるのが「成長ホルモン」です。

成長ホルモンは、日中に受けた紫外線やストレスによる肌のダメージを修復し、細胞の再生(ターンオーバー)を促進する働きを担っています。この成長ホルモンが最も盛んに分泌されるのが、入眠後最初の深いノンレム睡眠の時です。一般的に、夜10時から深夜2時頃が「お肌のゴールデンタイム」と言われるのは、この時間帯に深い睡眠に入りやすいことに由来します。

夜更かしをして就寝時間が遅くなったり、睡眠の質が悪かったりすると、成長ホルモンの分泌が不十分になります。その結果、肌のターンオーバーが乱れ、シミ、シワ、くすみ、ニキビといった肌トラブルの原因となります。

早寝早起きを実践し、毎日決まった時間に質の高い睡眠をとることで、成長ホルモンの分泌を最大化できます。これにより、肌の修復と再生が効率的に行われ、ハリとツヤのある健やかな肌を保つことができます。また、血行が促進されることで顔色も明るくなり、目の下のクマの改善も期待できるでしょう。

⑦ 時間に余裕が生まれる

これは最も直接的で分かりやすいメリットかもしれません。早起きをすることで、これまで慌ただしく過ごしていた朝の時間に、物理的な「余白」が生まれます。

例えば、いつもより1時間早く起きるだけで、

- 自己投資: 読書、資格の勉強、語学学習、情報収集など

- 健康増進: ジョギング、ウォーキング、ヨガ、筋トレなど

- 趣味の時間: 映画鑑賞、音楽、ガーデニング、料理など

- 家事: 掃除、洗濯、作り置きなど

- 思考の時間: 1日の計画を立てる、ジャーナリング(日記)を書くなど

といった、これまで「時間がない」と諦めていた様々な活動に取り組むことができます。誰にも邪魔されない静かな朝の時間は、自分自身と向き合い、人生を豊かにするための貴重な投資時間となります。

この物理的な時間の余裕は、精神的な余裕にも直結します。朝、時間に追われる焦りから解放されるだけで、心は驚くほど穏やかになります。落ち着いて朝食をとり、ゆっくりと身支度を整え、余裕をもって家を出る。この「ゆとり」あるスタートが、その日1日の生産性と幸福度を大きく左右するのです。

⑧ 規則正しい生活リズムが身につく

早寝早起きは、単に睡眠のリズムを整えるだけでなく、生活全体の基盤を整える効果があります。

朝、決まった時間に起きることで、自然と朝食を食べる時間が定まります。朝食をとると、体内時計がリセットされ、日中の活動への準備が整います。そして、日中に活動的に過ごすことで、夜には適度な疲労感から自然な眠気が訪れ、決まった時間に就寝しやすくなります。

このサイクルが確立されると、食事の時間、運動の習慣、仕事や勉強のスケジュールなど、生活のあらゆる側面が規則正しくなっていきます。「早寝早起き」という一つの習慣がドミノ倒しのように他の良い習慣を引き起こし、生活全体が好転していくのです。

このような規則正しい生活は、自己管理能力の向上にもつながります。毎日決まったことを継続する力は、目標達成や自己実現に向けた強い武器となるでしょう。

⑨ ストレスが軽減される

ストレス社会を生きる現代人にとって、ストレスマネジメントは非常に重要な課題です。早寝早起きは、このストレスを軽減する上でも効果的です。

ストレスを感じると、私たちの体は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。コルチゾールは、短期的にストレスに対処するためには不可欠なホルモンですが、慢性的なストレスや睡眠不足によって過剰に分泌され続けると、免疫力の低下、気分の落ち込み、不眠、血圧の上昇など、心身に様々な悪影響を及ぼします。

質の高い十分な睡眠は、このコルチゾールのレベルを正常に保つ働きがあります。夜間にしっかりと心身を休ませることで、日中に受けたストレスがリセットされ、過剰なコルチゾールの分泌が抑制されるのです。

また、前述した「セロトニン」の分泌促進や、「時間に追われる」という物理的なストレスからの解放も、総合的なストレス軽減に貢献します。早寝早起きによって心身の回復力を高め、ストレスへの耐性を養うことは、変化の激しい現代社会をしなやかに生き抜くための重要なセルフケアと言えるでしょう。

早寝早起きのデメリット

多くのメリットがある一方で、早寝早起きを実践する上ではいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことで、よりスムーズに習慣化を進めることができます。

人間関係に影響が出る可能性がある

早寝早起きを始めると、多くの人が直面するのが「夜の付き合い」との兼ね合いです。特に、夜型の生活を送る友人や同僚が多い場合、これまでの人間関係に変化が生じる可能性があります。

例えば、

- 飲み会や食事会: 夜遅くまで続く飲み会やディナーには参加しにくくなります。一次会で切り上げたり、そもそも参加を見送ったりする必要が出てくるかもしれません。これにより、同僚や友人とのコミュニケーションの機会が減ってしまうと感じる人もいるでしょう。

- 夜のイベント: コンサートやレイトショー、オンラインゲームなど、夜に開催されるイベントや趣味の活動への参加が難しくなります。

- 家族との時間: パートナーや家族が夜型の場合、一緒に過ごす時間が減ってしまうことも考えられます。一人は寝る準備をしているのに、もう一人はまだリビングでテレビを見ている、といった生活リズムのズレが、すれ違いを生む可能性もあります。

これらの問題は、特に早寝早起きを始めたばかりの移行期に顕著に現れがちです。周囲からは「付き合いが悪い」「ノリが悪い」と思われてしまうのではないか、という不安を感じるかもしれません。

【対策】

このデメリットを乗り越えるためには、自分のライフスタイルの変化を周囲に正直に伝え、理解を求めることが重要です。

- 事情を説明する: 「最近、健康のために早寝早起きを始めたんだ。だから、夜遅くまではいられないことが多いけど、ごめんね」と率直に伝えましょう。理由が分かれば、多くの人は理解を示してくれるはずです。

- 代替案を提案する: 夜の付き合いが難しい代わりに、「ランチに行こうよ」「休日の昼間に会わない?」など、自分から積極的に昼間のコミュニケーションを提案してみましょう。これにより、人間関係を維持しつつ、自分のライフスタイルも守ることができます。

- メリハリをつける: どうしても外せない大切な会合やイベントがある場合は、その日だけは例外と割り切る柔軟性も必要です。毎日完璧を目指すのではなく、「週に5日は早寝する」といったように、自分なりのルールを設けるのも一つの方法です。

早寝早起きは、自分の時間を大切にするための選択です。その選択を尊重してくれる人との関係を大切にし、コミュニケーションの方法を工夫することで、このデメリットは十分に克服可能です。

無理をすると睡眠不足になる

早寝早起きの最大の落とし穴は、「早起き」だけを意識してしまい、結果的に睡眠不足に陥ってしまうことです。

例えば、「明日から朝5時に起きるぞ!」と意気込んでも、前日の就寝時間がいつも通り深夜1時であれば、睡眠時間はわずか4時間になってしまいます。このような状態が続けば、日中は激しい眠気に襲われ、集中力は散漫になり、体調を崩す原因にもなります。これは、早寝早起きのメリットを享受するどころか、むしろ心身に大きな負担をかける逆効果な行為です。

特に、以下のようなケースは注意が必要です。

- 根性論での早起き: 「気合で起きる」という考え方で、睡眠時間を犠牲にしてしまう。

- 夜の習慣を変えられない: 仕事の持ち帰りや、夜更かししてのスマホ、動画鑑賞などの習慣がやめられず、就寝時間だけが遅くなってしまう。

- 寝付きが悪い: 早くベッドに入っても、なかなか寝付けずに布団の中で何時間も過ごしてしまい、実質的な睡眠時間が短くなる。

これらの状態は、単なる睡眠不足だけでなく、「睡眠負債」と呼ばれる、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく状態を招きます。睡眠負債が溜まると、認知機能や判断力の低下、免疫力の低下、生活習慣病のリスク増大など、深刻な健康問題を引き起こすことが知られています。

【対策】

このデメリットを避けるための絶対的な原則は、「早寝と早起きは必ずセットで考える」ことです。

- 就寝時間を起点に計画する: 「朝6時に起きるために、7時間の睡眠を確保するには、夜11時には寝る必要がある」というように、目標起床時間から逆算して就寝時間を設定しましょう。

- 段階的に移行する: いきなり2時間も早く起きようとするのではなく、まずは「いつもより15分早く寝て、15分早く起きる」という小さなステップから始めます。体が慣れてきたら、少しずつ時間を前倒ししていくことで、無理なく生活リズムをシフトさせることができます。

- 睡眠の質を高める努力をする: 早く寝るためには、スムーズな入眠が不可欠です。後述する「続けるコツ」で詳しく解説しますが、就寝前のリラックスタイムを設けたり、寝室の環境を整えたりするなど、睡眠の質を高める工夫を取り入れましょう。

早寝早起きの目的は、睡眠時間を削ることではなく、生活リズムを朝型にシフトさせることで、質の高い睡眠を確保し、その恩恵を最大限に受けることにあります。この本質を忘れずに、無理のない計画を立てることが、成功への鍵となります。

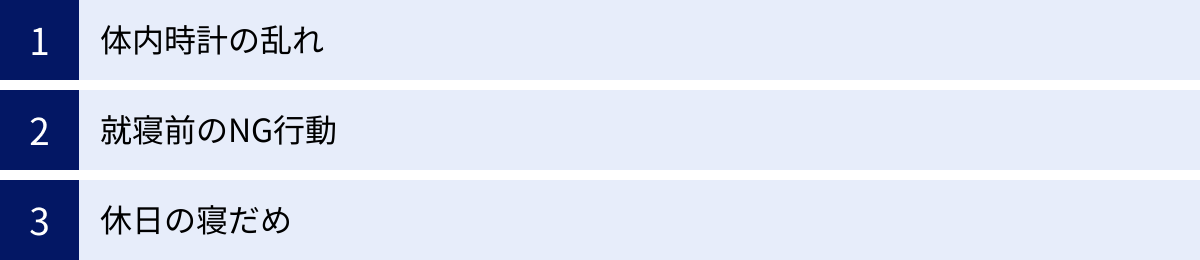

なぜ?早寝早起きが続かない3つの原因

「今年こそは早起きを習慣に!」と意気込んでも、三日坊主で終わってしまった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。その失敗は、あなたの意志が弱いからではありません。多くの場合、早寝早起きを妨げる明確な「原因」が存在します。ここでは、多くの人がつまずく3つの大きな原因を解き明かし、その対策のヒントを探ります。

① 体内時計の乱れ

早寝早起きが続かない最も根本的な原因は、「体内時計(サーカディアンリズム)の乱れ」です。私たちの体は、意識せずとも約24時間周期で睡眠と覚醒のリズムを刻んでいます。この時計が正常に機能していれば、夜になれば自然に眠くなり、朝になればスッキリと目覚めることができます。

しかし、現代の生活習慣はこの体内時計を狂わせる要因に満ちています。

- 光のコントロールの失敗: 体内時計をリセットする最も強力な因子は「光」です。朝、太陽の光を浴びることで時計はリセットされ、活動モードに入ります。逆に、夜に強い光(特にスマートフォンやPCのブルーライト)を浴び続けると、脳は「まだ昼だ」と勘違いし、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。その結果、寝るべき時間に眠れず、起きるべき時間に起きられないという悪循環に陥ります。

- 不規則な生活: 食事の時間、就寝・起床時間が毎日バラバラだと、体内時計はどのリズムに合わせれば良いのか混乱してしまいます。これにより、「朝になっても体がだるい」「夜になっても目が冴えている」といった状態が引き起こされます。

体内時計が乱れた状態での早起きは、例えるなら、時差ボケの体で無理やり活動しようとするようなものです。体がまだ「夜」だと認識しているのに、意志の力だけで起きようとしても、強い不快感や倦怠感を伴うため、継続することは極めて困難です。多くの人が「早起きは辛いもの」と感じるのは、この体内時計とのミスマッチが原因なのです。意志の力で乗り越えようとするのではなく、まず体内時計を正常なリズムに戻すアプローチが不可欠です。

② 就寝前のNG行動

「早く寝なければ」と焦ってベッドに入っても、なかなか寝付けない。これも早寝早起きが続かない大きな原因の一つです。その背景には、寝る直前まで無意識に行っている「睡眠の質を下げるNG行動」が隠されています。

スムーズな入眠と深い睡眠は、心身がリラックスモード、つまり副交感神経が優位な状態になって初めて得られます。しかし、以下のような行動は、交感神経を刺激し、脳を覚醒させてしまうため、良質な睡眠を妨げます。

- 就寝直前のスマホ・PC操作: これはおそらく最も多くの人が当てはまるNG行動でしょう。ブルーライトがメラトニンの分泌を抑制するだけでなく、SNSやニュース、動画などの刺激的な情報が脳を興奮させ、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。

- カフェイン・ニコチンの摂取: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は個人差がありますが数時間持続します。夕方以降の摂取は寝付きを悪くする原因となります。タバコに含まれるニコチンも同様に覚醒作用があります。

- 就寝前のアルコール摂取(寝酒): アルコールを飲むと一時的に寝付きが良くなるように感じられますが、これは誤解です。アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドには覚醒作用があり、睡眠の後半部分を浅くしてしまいます。また、利尿作用によって夜中にトイレで目覚める原因にもなり、結果的に睡眠の質を著しく低下させます。

- 熱すぎるお風呂: 42度以上の熱いお湯に浸かると、交感神経が刺激され、体温が上がりすぎてしまいます。眠りにつくためには深部体温が下がる必要があるため、熱すぎるお風呂は逆効果です。

- 激しい運動: 就寝直前にランニングや筋トレなどの激しい運動を行うと、同じく交感神経が活発になり、体も脳も興奮状態になってしまいます。

これらのNG行動は、「早く寝たい」という気持ちとは裏腹に、体を「眠れない状態」へと導いてしまいます。結果として就寝時間が遅くなり、翌朝の早起きが辛くなるという負のスパイラルに陥ってしまうのです。

③ 休日の寝だめ

平日は仕事や学校のために頑張って早起きしているけれど、休日は昼過ぎまで寝てしまう。多くの人がやりがちなこの「寝だめ」こそが、早寝早起きの習慣化を妨げる大きな罠です。

この現象は、専門的には「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれます。これは、平日の生活リズム(社会的要因によって決められる)と、休日の生活リズム(生物学的なリズムに近い)の間に生じるズレのことを指します。例えば、平日は6時起き、休日は10時起きという生活を送っている場合、体内時計は毎週4時間の時差がある場所へ旅行しているようなものなのです。

休日の寝だめがなぜ問題なのか。それは、せっかく平日に整えようとした体内時計を、週末にリセットしてしまうからです。土日にかけて体内時計が後ろにずれると、日曜の夜になってもなかなか眠くならず、結果として月曜の朝が非常につらくなる、という「ブルーマンデー」の典型的な原因となります。

そして、また月曜日から無理やり早起きをし、金曜日まで睡眠不足を溜め込み、土日に寝だめをして解消しようとする…この繰り返しは、体内時計を常に不安定な状態にし、慢性的な疲労感や気分の落ち込みにつながります。「週末にたくさん寝たはずなのに、月曜の朝はいつもだるい」と感じる人は、まさにこの社会的ジェットラグに陥っている可能性が高いのです。寝だめは睡眠負債の根本的な解決にはならず、むしろ生活リズムを乱すことで、早寝早起きの定着をより困難にしているのです。

早寝早起きを無理なく続ける10のコツ

早寝早起きを成功させる鍵は、「気合」や「根性」ではありません。体のメカニズムを理解し、少しの工夫を積み重ねていくことです。ここでは、挫折せずに、楽しみながら早寝早起きを習慣化するための、具体的で実践しやすい10のコツをご紹介します。

① 起きる時間を固定する

多くの人が「早く寝よう」と意気込みますが、実は最初に固定すべきは「寝る時間」ではなく「起きる時間」です。なぜなら、私たちの体内時計は、朝の光を浴びることでリセットされ、そこを起点に約15〜16時間後に眠気を誘うメラトニンが分泌されるようにプログラムされているからです。

つまり、毎朝同じ時間に起きることを続ければ、夜も自然と同じ時間に眠くなるというサイクルが生まれます。逆に、寝る時間だけを決めようとしても、その日の体調や活動量によって眠気が来る時間は変動するため、うまくいかないことが多いのです。

ポイントは、平日も休日も、できるだけ同じ時間に起きること。「休日は昼まで寝たい」という気持ちは分かりますが、これが体内時計を狂わせる最大の原因です。どうしても長く寝たい場合でも、ズレは1〜2時間以内に留めましょう。例えば、平日6時起きなら、休日は遅くとも8時には起きるように心がけます。これを守るだけでも、月曜の朝のつらさは劇的に改善されるはずです。

② 朝に太陽の光を浴びる

起きる時間を固定したら、次に行うべき最も重要なアクションが「朝日を浴びる」ことです。これは、体内時計をリセットし、心身を覚醒モードに切り替えるための最強のスイッチです。

起きたら、まずカーテンを開けて、太陽の光を部屋に取り込みましょう。理想は、ベランダや庭に出て、直接15〜30分ほど光を浴びることですが、それが難しければ窓際で過ごすだけでも効果があります。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内灯の何十倍もの明るさがあるため、体内時計をリセットするには十分です。

この朝の光を浴びる習慣は、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌リズムを整える上で決定的に重要です。朝に光を浴びるとメラトニンの分泌が止まり、そこから約15時間後に再び分泌が始まるため、夜の自然な眠りにつながります。「朝の光が、夜の眠りを作る」と覚えておきましょう。

③ 朝食をしっかり食べる

光と共に体内時計をリセットするもう一つの重要なスイッチが「朝食」です。朝、食事を摂ることで、胃腸などの消化器系が働き始め、「これから活動が始まる」という信号が全身に送られます。

特に、タンパク質(卵、納豆、ヨーグルトなど)と炭水化物(ごはん、パンなど)をバランス良く摂ることが推奨されます。タンパク質に含まれるトリプトファンというアミノ酸は、日中に幸福ホルモン「セロトニン」の材料となり、そのセロトニンが夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変化するため、質の高い睡眠に不可欠です。

時間がないからと朝食を抜いたり、コーヒーだけで済ませたりするのは避けましょう。どうしても時間がない場合は、バナナ1本やプロテインドリンク、ヨーグルトだけでも口にする習慣をつけることが大切です。「光のスイッチ」と「食事のスイッチ」を両方入れることで、体内時計はより確実にリセットされます。

④ 日中に適度な運動をする

日中の活動量も、夜の睡眠の質に大きく影響します。特に、ウォーキングやジョギング、サイクリングなどのリズミカルな有酸素運動は、セロトニンの分泌を促し、ストレス解消にも効果的です。

運動をすると一時的に深部体温(体の内部の温度)が上がります。そして、運動後、数時間かけて深部体温が徐々に下がっていく過程で、体は休息モードに入り、自然な眠気が誘発されます。この体温の変化のメリハリが大きいほど、寝付きが良くなり、深い睡眠を得やすくなります。

おすすめは、夕方頃(就寝の3〜4時間前)に30分程度の軽い運動をすることです。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい逆効果になるため注意しましょう。寝る前は、ストレッチやヨガなど、心身をリラックスさせる軽い運動に留めるのが賢明です。

⑤ 朝に楽しみな予定をつくる

早起きを「義務」や「苦行」と捉えてしまうと、長続きしません。そこで効果的なのが、「朝に楽しみなご褒美を用意する」という心理的なアプローチです。

「起きなければならない」から「早く起きて〇〇したい」というポジティブな動機付けに転換することで、ベッドから出るのが楽しみになります。

【楽しみな予定の例】

- お気に入りの豆で丁寧にコーヒーを淹れる

- 好きな音楽を聴きながらストレッチをする

- 読みたかった本や雑誌を読む

- 静かな時間に趣味の創作活動をする

- 近所を散歩して季節の移ろいを感じる

- 少しリッチなパン屋さんのパンで朝食をとる

ポイントは、自分が心から「やりたい」と思える、ささやかな楽しみを見つけることです。この「朝のご褒美」が、早起きを継続するための強力なモチベーションになります。

⑥ 寝室の環境を整える

質の高い睡眠のためには、寝室を「最高の休息空間」にすることが不可欠です。温度・湿度、光、音の3つの要素を最適化しましょう。

- 温度・湿度: 一般的に、快適な寝室の温度は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が理想とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、快適な環境を保ちましょう。

- 光: 睡眠ホルモン「メラトニン」は光に弱いため、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光性の高いカーテンを使い、豆電球なども消しましょう。電子機器のわずかな光も睡眠を妨げるので、アイマスクを使うのも有効です。

- 音: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、波の音や雨音などを流すホワイトノイズマシンを利用するのもおすすめです。静かすぎるとかえって落ち着かないという人は、リラックスできるヒーリングミュージックを小さな音で流すのも良いでしょう。

⑦ 自分に合った寝具を見つける

毎日、体重を預けて何時間も過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。自分に合わない寝具は、寝付きの悪さや中途覚醒、肩こりや腰痛の原因になります。

- 枕: 高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかります。理想は、仰向けに寝たときに首の骨が緩やかなS字カーブを保ち、横向きに寝たときに首の骨と背骨が一直線になる高さです。素材の硬さや感触も、自分が最もリラックスできるものを選びましょう。

- マットレス: 硬すぎると体が痛くなり、柔らかすぎると腰が沈み込んで寝返りが打ちにくくなります。適度な反発力があり、体の圧力が均等に分散されるものが理想です。実際に店舗で試してみて、自分の体型や体重に合ったものを選ぶことをおすすめします。

高価なものが必ずしも良いとは限りません。大切なのは、自分の体にフィットしているかどうかです。

⑧ 就寝前のカフェイン・アルコールを控える

これは基本中の基本ですが、見過ごされがちなポイントです。カフェインの覚醒作用は、摂取後30分ほどで現れ、その効果は最低でも4〜5時間、人によってはそれ以上持続します。夜ぐっすり眠りたいなら、遅くとも夕方以降はコーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどを避けるのが賢明です。

また、「寝酒」は百害あって一利なしです。アルコールは寝付きを良くするように感じさせますが、睡眠の後半を浅くし、利尿作用で夜中に目覚める原因となります。質の高い睡眠のためには、就寝前の3〜4時間はアルコールを控えるようにしましょう。

⑨ 寝る前にスマホやPCを見ない

現代人にとって最も難しい課題かもしれませんが、効果は絶大です。スマートフォンやPCの画面が発するブルーライトは、脳に「昼間だ」と誤認させ、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。

理想は、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめることです。そして、その時間は読書や音楽鑑賞、ストレッチ、家族との会話など、リラックスできるアナログな活動に充てましょう。これが「デジタルデトックス」です。どうしてもスマホを見たい場合は、画面の明るさを最低限にしたり、ブルーライトカットモードを活用したりするだけでも、影響を多少は軽減できます。

⑩ いきなり高い目標を立てない

最後に、最も大切な心構えです。早寝早起きは、一日で達成できるものではなく、時間をかけて体を慣らしていく「習慣化」のプロセスです。

「明日から毎朝5時に起きる!」といった高すぎる目標は、挫折の元です。まずは「いつもより15分早く寝て、15分早く起きる」ことから始めてみましょう。それが1週間続いたら、次は30分に挑戦する。このように、ベビーステップで少しずつ進めていくのが成功の秘訣です。

うまくいかない日があっても、自分を責めないでください。「今日はできなかったけど、また明日からやろう」と気楽に構えることが、長く続けるためには重要です。完璧を目指さず、三日坊主を繰り返しながらでも、少しずつ前に進んでいくくらいの気持ちで取り組むのが、結果的に最も確実な方法です。

早寝早起きをサポートするおすすめアプリ3選

早寝早起きの習慣化は、時に一人では難しいものです。そんな時、スマートフォンのアプリが強力なサポーターになってくれます。ここでは、睡眠の記録・分析から、楽しく続けられる工夫まで、様々な機能であなたの早寝早起きを助けてくれる人気のアプリを3つ厳選してご紹介します。

| アプリ名 | 主な機能 | 特徴 | 料金体系(※) |

|---|---|---|---|

| Sleep Cycle | スマートアラーム, 睡眠分析, いびき検知 | 音や振動で睡眠をトラッキングし、最適なタイミングで起こしてくれる | 基本無料、プレミアム機能は有料 |

| 熟睡アラーム | スマートアラーム, 睡眠記録, 熟睡サウンド, いびき録音 | 日本語対応が充実しており、多機能。睡眠導入サウンドが豊富 | 基本無料、プレミアムサービスは有料 |

| Pokémon Sleep | 睡眠計測, ポケモンの寝顔収集, 睡眠リズム評価 | ゲーム感覚で楽しく睡眠習慣を記録・改善できる | 基本プレイ無料(アプリ内アイテム課金あり) |

| ※料金体系は記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。 |

① Sleep Cycle

「Sleep Cycle」は、世界中で長年愛用されている、睡眠アプリの草分け的存在です。このアプリの最大の特徴は、特許技術を用いた「スマートアラーム」機能にあります。

私たちの睡眠は、深い眠り(ノンレム睡眠)と浅い眠り(レム睡眠)のサイクルを繰り返しています。深い眠りの最中にアラームで無理やり起こされると、頭がぼーっとして不快な目覚めになりがちです。Sleep Cycleは、スマートフォンのマイクや加速度センサーを使って、寝返りなどの体の動きや音からあなたの睡眠サイクルを分析。設定した起床時刻の前の、眠りが最も浅いタイミング(レム睡眠中)を見計らって、優しくアラームを鳴らしてくれます。これにより、スッキリと自然に近い目覚めを体験しやすくなります。

さらに、睡眠時間、睡眠の質、いびきをかいていた時間などの詳細なデータをグラフで可視化してくれるため、自分の睡眠パターンを客観的に把握するのに役立ちます。例えば、「コーヒーを飲んだ日は睡眠の質が低い」「運動した日は深い睡眠が多い」といった気づきを得ることで、生活習慣の改善にもつなげられます。基本的な機能は無料で利用できるため、まずは試してみたいという方にぴったりのアプリです。

参照:Sleep Cycle AB 公式サイト

② 熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、日本の企業が開発した、多機能で使いやすいと評判の睡眠アプリです。こちらもSleep Cycleと同様のスマートアラーム機能を搭載しており、快適な目覚めをサポートしてくれます。

このアプリの魅力は、「快眠」を多角的にサポートする豊富な機能にあります。特に充実しているのが、40種類以上も用意された「熟睡サウンド」です。リラックス効果のあるヒーリングミュージックや、波の音、雨音、焚き火の音といった自然環境音などを流しながら眠りにつくことができます。タイマーを設定すれば自動で停止するため、入眠儀式として取り入れるのに最適です。

また、睡眠記録に「飲酒」「カフェイン」「運動」といったその日の行動をメモとして残せる「おやすみメモ」機能も便利です。自分の行動と睡眠の質の相関関係を分析しやすく、良い睡眠のための生活習慣を見つける手助けになります。いびきの録音機能もあり、自分のいびきの状態を確認したい人にもおすすめです。細やかな機能が充実しているため、自分の睡眠をより深く分析・改善したいと考えるユーザーから高い支持を得ています。

参照:株式会社C2 公式サイト

③ Pokémon Sleep

「早起きはしたいけど、どうしてもモチベーションが続かない…」そんな方にぜひ試してほしいのが、「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」です。このアプリは、「睡眠をエンターテインメント化する」というユニークなコンセプトで開発されました。

使い方はとても簡単。夜、眠る前にスマートフォンを枕元に置いてアプリを起動するだけ。すると、自分の睡眠時間や眠りの深さが計測・記録されます。そして朝、目が覚めると、自分の睡眠パターンに応じて様々なポケモンの「寝顔」が集まっている、という仕組みです。規則正しい睡眠を続けるほど、珍しいポケモンの寝顔に出会える可能性が高まるため、「明日はどんなポケモンに会えるかな?」というワクワク感が、早寝早起きを続ける強力な動機付けになります。

単なるゲームではなく、睡眠時間や、うとうと・すやすや・ぐっすりといった眠りの深さの割合をグラフで確認できたり、設定した就寝時刻の前にリマインドしてくれたりと、睡眠習慣を整えるための機能もしっかり備わっています。義務感やストイックさから解放され、ゲーム感覚で楽しみながら自然と生活リズムを整えたいという人には、最適なアプリと言えるでしょう。

参照:『Pokémon Sleep』公式サイト

早寝早起きに関するよくある質問

早寝早起きを始めようとするとき、多くの人が抱く疑問があります。ここでは、特に多く寄せられる2つの質問について、専門的な知見を交えながら分かりやすくお答えします。

理想の睡眠時間は?

「一体、何時間眠れば良いのか?」これは、睡眠に関する最も普遍的な疑問の一つです。結論から言うと、「理想の睡眠時間」は人によって異なり、唯一の正解はありません。

一般的に、アメリカの国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、成人(18〜64歳)に対して7〜9時間の睡眠を推奨しています。しかし、これはあくまで平均的な目安です。遺伝的な要因により、6時間程度の睡眠で十分な「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」と呼ばれる人も存在します。

重要なのは、推奨時間という数字に固執することではなく、自分自身の心と体にとって最適な睡眠時間を見つけることです。そのための最も分かりやすい指標は、「日中の眠気」です。

- 日中、特に昼食後でもないのに強い眠気を感じる

- 会議中や運転中に居眠りをしてしまう

- 休日にいつも平日より2時間以上長く寝てしまう

もしこのようなサインがあれば、それは睡眠時間が足りていない、あるいは睡眠の質が低い証拠です。

自分にとっての理想の睡眠時間を見つけるには、休暇などを利用して、アラームをかけずに自然に目が覚めるまで眠る日を数日間続けてみるのが一つの方法です。その時の平均的な睡眠時間が、あなたが必要としている睡眠時間に近いと考えられます。

また、睡眠は「量」だけでなく「質」も非常に重要です。たとえ9時間ベッドにいても、眠りが浅く、途中で何度も目が覚めてしまっては、心身は十分に回復しません。逆に、7時間でもぐっすりと深い睡眠がとれていれば、スッキリと目覚め、日中も活動的に過ごせます。

結論として、理想の睡眠時間とは「日中に眠気や疲労感を感じることなく、快適に過ごせるだけの時間」と言えます。一般的な推奨時間を参考にしつつも、最終的には自分自身の体の声に耳を傾け、量と質の両面から最適な睡眠を追求していくことが大切です。

休日に寝だめをするのは良い?

平日の睡眠不足を解消するために、休日に「寝だめ」をする。これは多くの人が経験のある行動ですが、結論から言うと、「寝だめ」は推奨されません。むしろ、長期的に見ると生活リズムを乱し、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

この問題の核心にあるのが、すでにも触れた「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」です。平日と休日の起床・就寝時間に大きなズレがあると、私たちの体内時計は混乱し、まるで毎週時差ボケを繰り返しているような状態になります。

具体的に、寝だめには以下のようなデメリットがあります。

- 体内時計の乱れ: 土日に起床時間が遅くなると、体内時計が後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜になっても眠くならず、月曜の朝が非常につらくなります。これが「ブルーマンデー」の大きな原因です。

- 根本的な解決にならない: 寝だめで一時的に眠気が解消されたように感じても、平日に溜まった「睡眠負債」が完全に返済されるわけではありません。睡眠負債による認知機能の低下などは、わずかな寝だめでは回復しないことが研究で示されています。

- 悪循環を生む: 「週末に寝だめすればいい」という考えが、平日の夜更かしを助長し、慢性的な睡眠不足のサイクルから抜け出せなくなる原因にもなります。

では、どうすれば良いのでしょうか。理想は、平日も休日も同じ時間に起きることです。しかし、現実的には難しい場合もあるでしょう。その場合は、休日と平日の起床時間のズレを「2時間以内」に抑えることを目指しましょう。

もし平日の睡眠不足でどうしても日中に眠気を感じる場合は、寝だめをする代わりに「短い昼寝(パワーナップ)」を取り入れるのが効果的です。午後3時より前に、15〜30分程度の短い仮眠をとることで、頭がスッキリし、午後のパフォーマンスが向上します。30分以上の長い昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

休日に睡眠リズムを大きく崩さないことが、週明けを元気にスタートさせ、早寝早起きの習慣を定着させるための重要な鍵となります。

まとめ

この記事では、早寝早起きが私たちの心身にもたらす絶大なメリットから、多くの人が挫折する原因、そして無理なく続けるための具体的な10のコツまで、幅広く掘り下げてきました。

早寝早起きは、単に「朝早く起きること」ではありません。それは、人間が本来持つ生命のリズムに立ち返り、心と体のポテンシャルを最大限に引き出すための、最も根本的で効果的な自己投資です。

記事の要点を振り返ってみましょう。

- 早寝早起きのメリット: 脳の活性化、メンタルの安定、自律神経の調整、免疫力アップ、生活習慣病リスクの低減、美肌効果、時間の創出など、数えきれないほどの恩恵があります。

- 続かない原因: 意志の弱さではなく、「体内時計の乱れ」「就寝前のNG行動」「休日の寝だめ」という明確な原因が存在します。

- 続けるためのコツ: 「起きる時間を固定する」「朝日を浴びる」「朝食をとる」といった体のメカニズムに沿ったアプローチと、「朝に楽しみをつくる」「いきなり高い目標を立てない」といった心理的な工夫を組み合わせることが重要です。

もしかしたら、あなたはまだ「自分にできるだろうか」と不安に感じているかもしれません。しかし、大切なのは完璧を目指すことではありません。まずは「いつもより15分だけ早く起きて、カーテンを開けてみる」という、ほんの小さな一歩からで十分です。その小さな成功体験が、次のステップへの自信につながります。

早寝早起きによって手に入れた朝の静かな時間は、誰にも邪魔されない、あなただけの特別な時間です。その時間を使って何をしたいですか?読書、運動、趣味、あるいはただ静かにコーヒーを味わうだけでも、あなたの人生は確実に豊かになっていくはずです。

この記事でご紹介した知識とコツが、あなたの「変わりたい」という気持ちを後押しし、理想のライフスタイルを実現するための一助となれば幸いです。焦らず、無理せず、楽しみながら、今日からあなたも早寝早起きの素晴らしい世界へ、一歩踏み出してみませんか。