「少し眠いだけだから大丈夫」「目的地まであと少しだから頑張ろう」。多くのドライバーが一度は経験したことのある、運転中の眠気。しかし、その軽い気持ちが、取り返しのつかない大事故につながる危険性をはらんでいます。睡眠不足の状態での運転は、一般的に危険とされる飲酒運転と比べても、決してリスクが低いわけではありません。むしろ、状況によっては飲酒運転以上に予測不能で深刻な事態を招くことさえあります。

この記事では、睡眠不足での運転がなぜ危険なのか、その科学的な根拠から法的な責任、そして具体的な対策までを網羅的に解説します。睡眠不足が心身に与える影響は、アルコールが脳機能に及ぼす影響と驚くほど似ています。注意力や判断力が低下し、危険を察知してから反応するまでの時間が遅れるなど、安全運転に必要な能力が著しく損なわれるのです。

さらに、睡眠不足による運転は「過労運転」として法律で厳しく罰せられる可能性があり、万が一事故を起こせば、重い刑事罰や民事上の責任を問われることになります。本記事を通して、睡眠不足運転の本当の恐ろしさを理解し、自分自身と大切な人の命を守るための知識を深めていきましょう。日々の生活習慣の見直しから、運転中に眠くなった際の緊急対処法まで、今日から実践できる具体的なアクションを詳しく紹介します。

目次

睡眠不足の運転は飲酒運転と同等に危険

「飲酒運転は絶対にしてはいけない」という認識は社会に広く浸透しています。しかし、「睡眠不足での運転」については、その危険性が十分に認識されているとは言えないのが現状です。多くの人が「少し眠いだけ」と軽く考えがちですが、科学的な研究データは、睡眠不足の状態での運転が飲酒運転と同等、あるいはそれ以上に危険であることを示しています。この章では、睡眠不足と飲酒運転のリスクを比較し、睡眠不足が原因で実際にどれほどの事故が発生しているのか、その深刻な実態に迫ります。

睡眠不足と飲酒運転のリスク比較

飲酒運転が危険な理由は、アルコールが中枢神経系を麻痺させ、脳の機能を低下させるためです。具体的には、注意力や集中力、判断力、平衡感覚、そして運動能力などが著しく損なわれます。これにより、信号や標識の見落とし、危険な状況での判断ミス、ハンドルやブレーキ操作の遅れなどが生じ、重大な事故を引き起こすリスクが飛躍的に高まります。

一方、睡眠不足もまた、脳、特に思考や判断を司る「前頭前野」の働きを著しく低下させることがわかっています。十分な睡眠がとれていない脳は、疲労を回復できず、日中の覚醒状態を維持する能力が低下します。その結果として起こるのは、アルコール摂取時と非常によく似た認知機能の低下です。

ある有名な海外の研究では、17~19時間起き続けている人の脳のパフォーマンスは、血中アルコール濃度0.05%の状態に相当すると報告されています。血中アルコール濃度0.05%は、日本の道路交通法における「酒気帯び運転」の基準値(0.15mg/L、血中アルコール濃度に換算すると約0.03%)を上回る数値です。さらに、24時間以上起き続けていると、そのパフォーマンスは血中アルコール濃度0.1%の状態に匹敵するとされています。これは、いわゆる「泥酔」に近い状態で運転するのと同等の危険性を意味します。

つまり、徹夜明けや十分な睡眠がとれなかった翌日に車を運転することは、飲酒してハンドルを握る行為と何ら変わらない、極めて危険な行為なのです。

| 項目 | 睡眠不足 | 飲酒運転 |

|---|---|---|

| 脳への影響 | 前頭前野などの機能低下、覚醒レベルの低下 | 中枢神経の麻痺、脳全体の機能低下 |

| 認知機能 | 注意力・集中力の著しい低下、周辺視野の狭窄 | 注意力・集中力の低下、動体視力の低下 |

| 判断能力 | リスク判断の鈍化、複雑な状況への対応困難 | 理性・自制心の低下、危険予測能力の低下 |

| 反応速度 | 危険察知から操作までの時間が遅延 | 刺激への反応時間が大幅に遅延 |

| 特徴的なリスク | マイクロスリープ(瞬間的居眠り)による無操作状態 | 正常な操作が困難になり、蛇行運転や速度超過などを起こしやすい |

| 自覚の有無 | 眠気を自覚していても、機能低下の程度を過小評価しやすい | 酔いの程度を過小評価し、「大丈夫」と思い込みやすい |

上の表からもわかるように、両者は脳機能の低下という点で共通していますが、睡眠不足には特有の恐ろしさがあります。それが「マイクロスリープ(瞬間的居眠り)」です。これは、本人の意思とは関係なく、脳が数秒間、強制的にシャットダウンする現象です。たとえ2~3秒の居眠りでも、時速60kmで走行中の車は約33~50メートルも進んでしまいます。その間、ドライバーは完全に無防備・無操作の状態となり、ブレーキをかけることもハンドルを切ることもできません。このため、居眠り運転による事故は、衝突時の速度が落ちにくく、被害が甚大化する傾向があります。

飲酒運転は「しない」という選択ができますが、睡眠不足は日々の疲れの蓄積や生活習慣の乱れによって、意図せず陥ってしまう可能性があります。「自分は大丈夫」という過信が最も危険であり、睡眠不足が運転に与える影響の深刻さを正しく理解することが、事故を防ぐ第一歩となります。

睡眠不足による交通事故の発生状況

では、実際に睡眠不足や過労が原因とみられる交通事故は、どのくらい発生しているのでしょうか。警察庁が公表している統計データを見ると、その深刻な実態が浮かび上がります。

警察庁の「令和5年中の交通事故の発生状況」によると、法令違反別の交通死亡事故発生件数において、「漫然運転」が最も多く、次いで「脇見運転」となっています。これらの「ぼんやりしていた」「考え事をしていた」といった漫然運転や、注意が散漫になる脇見運転の背景には、疲労や睡眠不足が隠れた要因となっているケースが少なくないと指摘されています。

さらに、過労運転が直接的な原因とされた事故も後を絶ちません。特に、高速道路における交通事故では、その傾向が顕著です。高速道路は景色が単調で、運転操作も比較的少ないため、眠気を誘発しやすい環境です。警察庁のデータによれば、高速道路での死亡事故の主な原因として、漫然運転や脇見運転、そして居眠り運転を含む「前方不注意」が常に上位を占めています。

睡眠不足による事故には、いくつかの特徴的なパターンが見られます。

- 発生時間帯: 深夜から早朝にかけての時間帯(特に午前2時~6時頃)と、午後の眠気がピークに達する時間帯(午後2時~4時頃)に多発する傾向があります。これは、人間の体内リズム(サーカディアンリズム)と深く関係しています。

- 事故の類型: ハンドル操作やブレーキ操作が行われないまま、前方の車両に追突する事故や、道路脇のガードレールや標識などに衝突する単独事故(工作物衝突)が多く見られます。カーブを曲がりきれずに、そのまま直進して対向車線にはみ出したり、路外に逸脱したりするケースも典型的です。

- 事故の重大性: 前述の通り、居眠り運転では衝突直前の回避行動がほとんどないため、車両の速度が落ちないまま激突します。その結果、死亡事故や重傷事故につながる確率が非常に高くなります。

これらのデータは、睡眠不足での運転が単なる「気の緩み」ではなく、重大事故に直結する極めて危険な行為であることを客観的に示しています。プロのトラックドライバーだけでなく、マイカーを運転するすべてのドライバーが、この事実を重く受け止め、日々の体調管理と運転前のコンディションチェックを徹底する必要があります。「少し眠いだけ」という安易な判断が、自分や他人の人生を狂わせる悲劇の引き金になりうるのです。

睡眠不足が運転に与える具体的な影響

睡眠不足が運転に及ぼす影響は、単に「眠くなる」という一言では片付けられません。脳機能の低下は、安全運転に不可欠な「認知」「判断」「操作」という一連のプロセス全体を蝕みます。ここでは、睡眠不足が具体的にどのような形でドライバーの能力を低下させ、事故のリスクを高めるのかを、3つの側面に分けて詳しく解説します。これらの影響を理解することは、睡眠不足運転の危険性を自分事として捉え、予防策を講じる上で不可欠です。

注意力・集中力の低下

安全運転の第一歩は、周囲の状況を正しく「認知」することから始まります。信号の色、道路標識の内容、前方を走る車の動き、歩行者や自転車の存在など、運転中は絶えず膨大な量の視覚情報が脳に送り込まれます。しかし、睡眠不足の状態では、これらの情報を処理する脳の能力、特に注意力と集中力が著しく低下します。

これは、脳の覚醒レベルを維持する機能が低下し、注意を持続させることが困難になるためです。特に、高速道路や郊外の直線道路など、景色や操作の変化が少ない「モノトナスな環境」では、この傾向が顕著に現れます。脳への刺激が少ないため、覚醒水準がさらに低下し、注意が散漫な状態、いわゆる「漫然運転」に陥りやすくなります。

具体的には、以下のような危険な兆候が現れます。

- 重要な情報の見落とし: 交通標識(一時停止、制限速度など)や信号機を見落とす。前方の車のブレーキランプに気づくのが遅れる。合流地点で側方から接近する車を見落とす。

- 周辺視野の狭窄: 意識が前方に集中しすぎるあまり、左右から飛び出してくる歩行者や自転車への注意が疎かになる。

- 複数の情報への対応困難: 交差点での右折時など、「対向車」「横断歩道の歩行者」「信号」といった複数の情報を同時に処理し、安全を確認する作業が困難になる。

- 記憶の欠落: 「どうやってここまで来たか覚えていない」「特定の区間の記憶がない」といった状態になる。これは、注意力が極度に低下し、脳が情報を適切に記録できていないサインです。

このように、注意力・集中力が低下した状態は、運転に必要な情報を正確にインプットできない「目を開けたままの居眠り」とも言える危険な状態です。危険の芽を早期に発見する「認知」のプロセスが機能不全に陥ることで、その後の「判断」や「操作」もすべて後手に回り、事故の発生確率が劇的に高まるのです。

判断力・反応速度の低下

周囲の状況を認知した次に必要なのが、その情報に基づいて「どう行動すべきか」を瞬時に「判断」し、実際に体を動かして「操作」するプロセスです。睡眠不足は、この判断力と反応速度にも深刻な悪影響を及ぼします。

判断力の低下

睡眠不足によって機能が低下した脳は、物事を論理的に考え、複数の選択肢から最適な行動を選ぶ能力が鈍ります。運転中は、刻一刻と変化する状況の中で、常に的確な判断が求められます。

- 危険予測能力の低下: 「この先のカーブは死角になっているから、対向車が来るかもしれない」「子供がボールを追いかけて飛び出してくるかもしれない」といった危険予測ができなくなります。物事を楽観的に捉え、「大丈夫だろう」という根拠のない判断を下しやすくなります。

- 複雑な状況への対応不能: 例えば、前方の車が急ブレーキをかけた際、「自分も急ブレーキをかけるべきか」「ハンドルを切って回避すべきか」「後続車はいるか」といった複数の要素を瞬時に考慮して最適な行動を選択することが困難になります。パニックに陥り、不適切な操作をしてしまうリスクが高まります。

- リスクテイク行動の増加: 睡眠不足は、感情のコントロールを司る前頭前野の働きも弱めるため、イライラしやすくなったり、衝動的な行動をとりやすくなったりします。普段ならしないような無謀な追い越しや、車間距離を詰めるなどの危険な運転をしがちになります。

反応速度の低下

危険を察知してから、実際にブレーキペダルを踏んだり、ハンドルを切ったりするまでの時間(反応時間)が遅れることも、睡眠不足の大きな問題点です。

自動車が停止するまでには、「空走距離」と「制動距離」の2つの要素があります。

- 空走距離: ドライバーが危険を認知してからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が進む距離。

- 制動距離: ブレーキが効き始めてから車が完全に停止するまでの間に進む距離。

睡眠不足は、この「空走距離」を著しく伸ばします。通常、健康な状態での反応時間は0.75秒程度とされていますが、疲労や睡眠不足の状態では1秒、1.5秒と簡単に長くなります。

例えば、時速60km(秒速約16.7m)で走行している場合、

- 反応時間0.75秒の場合の空走距離:約12.5m

- 反応時間1.5秒の場合の空走距離:約25m

たった0.75秒反応が遅れるだけで、停止するまでの距離が12.5mも伸びてしまうのです。この差は、目前の追突を避けられるかどうかの決定的な違いとなり、歩行者の生死を分けることにもなりかねません。判断の誤りと反応の遅れは、事故を回避できるか否かの瀬戸際において、致命的なハンディキャップとなるのです。

居眠り運転のリスク増大

睡眠不足がもたらす最も直接的で致命的な影響が「居眠り運転」です。これは単なる気の緩みではなく、睡眠負債(日々の睡眠不足の蓄積)が限界に達したときに起こる、生理的な現象です。

特に警戒すべきは、前述した「マイクロスリープ(瞬間的居眠り)」です。これは、ドライバー自身が眠ったという自覚すらないまま、1~4秒程度の非常に短い時間、意識が途切れる現象を指します。まばたきが長くなったように感じることもありますが、その間、脳は完全にスリープモードに入っています。

このマイクロスリープの恐ろしさは、その「無操作・無防備」な状態にあります。

- 時速60kmで走行中: 3秒間のマイクロスリープで車は約50m進みます。

- 時速100kmで走行中: 3秒間のマイクロスリープで車は約83m進みます。

この数十メートルから百メートル近い距離を、ドライバーは目を閉じて運転しているのと同じ状態で暴走させてしまうのです。カーブがあれば曲がりきれずに壁に激突するか、対向車線にはみ出します。前方に車がいれば、ブレーキを一切踏むことなく追突します。

居眠り運転による事故は、衝突のエネルギーが減衰されないため、被害が極めて甚大になるという特徴があります。加害者自身が死亡・重傷を負うケースも多く、相手がいる事故では、相手の命を奪ってしまう可能性も非常に高くなります。

また、一度マイクロスリープを経験すると、その後も繰り返し発生する可能性が高まります。「一瞬カクンとなったけど、目が覚めたから大丈夫」という考えは極めて危険です。それは、あなたの脳が限界に達しているという最終警告に他なりません。その警告を無視して運転を続ければ、次はいつ、どれくらいの時間意識を失うかわからない、非常に危険な状態に陥っていることを自覚すべきです。

結論として、睡眠不足は運転に必要なあらゆる能力を根底から蝕みます。それは、まるで時限爆弾を抱えてハンドルを握るようなものです。安全運転は、十分な休息と万全な体調があって初めて成り立つことを、決して忘れてはなりません。

睡眠不足運転で問われる法律と罰則

睡眠不足での運転は、単に「危ない」という倫理的な問題に留まりません。日本の法律では、これを明確な違反行為と位置づけ、厳しい罰則を定めています。万が一、睡眠不足が原因で事故を起こしてしまった場合、ドライバーは刑事上・行政上・民事上の重い責任を負うことになります。この章では、睡眠不足運転がどのように法律で規制され、どのような罰則が科されるのかを具体的に解説します。法的なリスクを正しく理解することは、安易な判断を戒め、安全運転への意識を高める上で非常に重要です。

「過労運転」に該当する可能性

睡眠不足の状態で車を運転する行為は、道路交通法第66条で禁止されている「過労運転等」に該当する可能性があります。

道路交通法 第66条(過労運転等の禁止)

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

この条文にある「過労」とは、肉体的な疲労だけでなく、精神的な疲労や睡眠不足による疲労も含まれます。ポイントは、「正常な運転ができないおそれがある状態」という部分です。実際に事故を起こしていなくても、客観的に見て正常な運転が困難だと判断される状態(例えば、ろれつが回らない、まっすぐ歩けない、蛇行運転を繰り返しているなど)で運転しているだけで、この法律に抵触する可能性があるのです。

警察官がドライバーを停止させ、その言動や様子から「このドライバーは極度に疲労しており、安全な運転は望めない」と判断した場合、過労運転として検挙されることがあります。特に、トラックやバスなどのプロのドライバーは、運行記録計(タコグラフ)の記録などから連続運転時間や休憩時間が不適切であったことが判明し、過労運転とみなされるケースもあります。

一般のドライバーであっても、事故を起こした際の警察の捜査で、「前日徹夜で遊んでいた」「連日残業でほとんど寝ていなかった」といった事実が明らかになれば、それは事故原因として過労運転が認定される重要な根拠となります。「少し眠いだけ」という自己判断は通用せず、客観的な状況から「正常な運転ができないおそれ」があったかどうかが問われることを、肝に銘じておく必要があります。

過労運転の罰則内容

過労運転の罰則は、多くの人が想像する以上に厳しいものとなっています。一般的な交通違反のように反則金を納めて済む「青切符」の対象ではなく、即座に刑事手続きに移行する「赤切符」の対象となる、重大な違反です。

過労運転と判断された場合の罰則は、以下の通りです。

| 違反行為 | 罰則 | 違反点数 |

|---|---|---|

| 過労運転等 | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | 25点 |

| 麻薬等運転 | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | 35点 |

| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 | 35点 |

| 酒気帯び運転(0.25mg/L以上) | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | 25点 |

| 酒気帯び運転(0.15mg/L以上) | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | 13点 |

※参照:警視庁ウェブサイト

表を見てわかる通り、過労運転の違反点数は「25点」です。これは、一発で運転免許の取消処分の対象となる極めて高い点数です(前歴がない場合、15点で免許取消)。さらに、欠格期間(免許を再取得できない期間)も最低で2年間となります。つまり、一度過労運転で検挙されると、長期間にわたって運転する権利を失うことになるのです。

罰則も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められており、悪質なケースでは実刑判決が下る可能性も十分にあります。特に、飲酒運転の罰則と比較すると、その厳しさがよくわかります。過労運転は、呼気アルコール濃度0.25mg/L以上の酒気帯び運転と同等の違反点数が科される、非常に重い違反行為として位置づけられているのです。

この事実は、国が睡眠不足や過労による運転を、飲酒運転に匹敵するほど危険な行為だと認識していることの表れです。ドライバーは、この法的な厳罰化の背景にある危険性を真摯に受け止めなければなりません。

事故を起こした場合に問われる罪

もし過労運転の結果、人を死傷させる交通事故を起こしてしまった場合、ドライバーはさらに重い刑事罰を科されることになります。適用される主な罪には「過失運転致死傷罪」と、より悪質な場合に適用される「危険運転致死傷罪」があります。

過失運転致死傷罪

これは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)」の第5条に定められている犯罪です。

自動車運転死傷処罰法 第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

睡眠不足の状態で漫然と運転したり、居眠りをしてしまったりして事故を起こすことは、まさに「自動車の運転上必要な注意を怠った」ことに他なりません。そのため、睡眠不足が原因の死傷事故の多くは、この過失運転致死傷罪に問われます。刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と非常に重く、被害の程度や過失の度合いによっては、実刑判決となる可能性も十分にあります。

危険運転致死傷罪

さらに、睡眠不足の状態が極めて悪質で、「正常な運転が困難な状態」であったと認められた場合には、より刑罰の重い「危険運転致死傷罪」が適用される可能性があります。

自動車運転死傷処罰法 第2条(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

(中略)

三 その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

(中略)

これに加え、政令で定める病気の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合も対象となります。

睡眠不足自体は「病気」ではありませんが、裁判所の判断において、徹夜明けなどの極度の疲労状態が「正常な運転が困難な状態」を生じさせたと認定されれば、この罪が適用される余地があります。特に、過去に居眠り運転で事故を起こした経験があるにもかかわらず、再び睡眠不足で運転して重大事故を起こした場合など、その悪質性が際立つケースでは、危険運転致死傷罪の適用が検討されるでしょう。

刑罰は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役(上限20年)と、過失運転致死傷罪よりも格段に重くなっています。これは、もはや「過失(うっかりミス)」ではなく、未必の故意に近い、極めて非難されるべき危険な行為とみなされるためです。

このように、睡眠不足での運転は、法律によって厳しく罰せられる重大な違反行為です。軽い気持ちでハンドルを握ることが、免許の取消し、多額の罰金、そして長期間の懲役といった、人生を根底から覆すような深刻な結果を招きかねないことを、すべてのドライバーが強く認識する必要があります。

睡眠不足で事故を起こすと過失割合が加算される

交通事故が発生した際、刑事上・行政上の責任とは別に、当事者間で損害をどのように分担するかという民事上の問題が生じます。これが「損害賠償」の問題であり、その金額を算定する上で極めて重要な基準となるのが「過失割合」です。睡眠不足の状態で運転し事故を起こした場合、この過失割合において非常に不利な扱いを受けることになります。ここでは、過失割合の基本的な考え方と、睡眠不足運転がそれにどう影響するのかを具体的に解説します。

過失割合とは

過失割合とは、発生した交通事故に対する、各当事者の責任(不注意・過失)の度合いをパーセンテージで示したものです。例えば、ある事故の過失割合が「Aさん:70%、Bさん:30%」とされた場合、事故の主な原因はAさんにあり、Bさんにも3割程度の不注意があった、ということを意味します。

この過失割合は、事故によって生じた損害(車の修理費、治療費、休業損害、慰謝料など)の賠償額を決定する際に用いられます。具体的には、「過失相殺」というルールが適用されます。これは、被害者側にも過失があった場合、その過失割合に相当する分を損害賠償額から差し引くという考え方です。

過失相殺の具体例

- Aさん(加害者)とBさん(被害者)の事故

- Bさんの損害額:合計1,000万円

- 過失割合:Aさん 80% vs Bさん 20%

この場合、Bさんは自身の損害額1,000万円のうち、自分の過失分である20%(200万円)を差し引いた、800万円をAさんから受け取ることになります。逆に、Aさんに500万円の損害があったとすれば、AさんはBさんに対して、Bさんの過失分である20%(100万円)を請求できます。

このように、過失割合が10%違うだけで、最終的に受け取れる、あるいは支払う賠償金の額が大きく変動します。たとえ相手がセンターラインをはみ出してきたような事故であっても、自分に睡眠不足などの過失があれば、自身の過失割合が大きくなり、結果的に受け取れる賠償金が減額されてしまうのです。

過失割合は、警察が決めるものではありません。基本的には、当事者同士(または代理人である保険会社の担当者や弁護士)の話し合いによって決定されます。その際、過去の裁判例をまとめた「判例タイムズ」などに掲載されている、事故の類型ごとの「基本過失割合」が基準となります。そして、個別の事故状況に応じて、この基本割合に修正が加えられていきます。

睡眠不足が過失割合に与える影響

では、睡眠不足での運転は、この過失割合の算定にどのように影響するのでしょうか。結論から言うと、睡眠不足や居眠り運転は、過失割合を自身に不利な方向へ修正する「著しい過失」または「重過失」に該当すると判断されるのが一般的です。

交通事故の過失割合を算定する際、基本の割合に加算・減算される「修正要素」というものがあります。この修正要素には、以下のようなものが含まれます。

- 著しい過失: 脇見運転、時速15km以上30km未満の速度超過、酒気帯び運転、著しいハンドル・ブレーキ操作の不適切など。

- 重過失: 居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度超過など。

見ての通り、「居眠り運転」は「重過失」に分類されています。これは、居眠り運転が衝突直前の回避行動を全く期待できない、極めて危険な状態であると評価されているためです。

この「著しい過失」や「重過失」が認定されると、基本の過失割合に10%~20%程度の過失が加算されるのが実務上の通例です。

過失割合が加算される具体例

【ケース1:信号のない交差点での出会い頭の事故】

- 基本過失割合: 同程度の道幅であれば、左方車 40% vs 右方車 60%

- 修正: 左方車が居眠り運転(重過失)をしていた場合

- 左方車の過失が20%加算され、左方車 60% vs 右方車 40% に逆転する可能性があります。本来であれば被害者的な立場であったはずが、自身の居眠りによって加害者的な立場になってしまうのです。

【ケース2:追突事故】

- 基本過失割合: 停車中の車への追突であれば、追突された側 0% vs 追突した側 100%

- 修正: もし、追突された側の車が、理由のない急ブレーキをかけたことが原因であった場合、追突された側にも30%程度の過失が認められることがあります(追突された側 30% vs 追突した側 70%)。

- しかし、このケースで追突した側が居眠り運転をしていた場合、「重過失」として10~20%が加算され、追突した側の過失が80%~90%まで増加します。

このように、睡眠不足や居眠り運転は、事故後の金銭的な負担を増大させる直接的な原因となります。自分が被害者になった場合でも、受け取れるはずだった賠償金が大幅に減額されてしまいます。逆に、自分が加害者となった場合は、相手に支払う賠償額が増えるだけでなく、自身の保険を使ったとしても、保険料の等級が大幅に下がる(保険料が上がる)など、長期的な経済的ダメージも大きくなります。

「少し眠くても、事故らなければ大丈夫」という考えは通用しません。万が一事故の当事者になってしまったとき、その「眠気」があなたの立場を決定的に不利なものへと変えてしまうのです。安全運転は、心身ともに万全な状態であってこそ可能であり、それが事故後の自分自身を守ることにも直結する、ということを強く認識しておく必要があります。

運転中に眠くなったときの緊急対策5選

どんなに気をつけていても、長時間の運転や体調の変化によって、予期せぬ眠気に襲われることがあります。そのような状況に陥ったとき、無理に運転を続けるのは極めて危険です。ここでは、運転中に眠気を感じた際に、安全を確保するための5つの緊急対策を紹介します。ただし、これらはあくまで一時的な応急処置であり、根本的な疲労回復にはならないことを理解した上で、最も安全な選択肢を優先してください。

① 車を安全な場所に停めて仮眠をとる

運転中に強い眠気を感じた場合、最も効果的で、最も安全な対策は「すぐに車を停めて仮眠をとる」ことです。他のどんな対策よりも、脳を直接休ませる睡眠に勝るものはありません。「目的地まであと少しだから」と無理をすることが、最悪の結果を招きます。

- 安全な場所を選ぶ: 高速道路であればサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)、一般道であれば道の駅やコンビニの駐車場など、他の交通の妨げにならず、安全に駐車できる場所を探しましょう。路肩への駐停車は追突される危険性が非常に高いため、絶対に避けてください。

- 仮眠は15分~20分がベスト: 短時間の仮眠は、脳の疲労をリフレッシュさせるのに非常に効果的です。ただし、30分以上の長い仮眠は、「睡眠慣性」と呼ばれる深い眠りからの覚醒後のぼんやりとした状態を引き起こし、かえって危険な場合があります。アラームを15~20分後にセットして、眠りすぎないようにするのがポイントです。

- 快適な姿勢で: シートをリクライニングさせ、体をリラックスできる姿勢をとりましょう。アイマスクやネックピローがあると、より質の高い仮眠がとれます。

- 「コーヒーナップ」も有効: 仮眠をとる直前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を飲んでおく方法もおすすめです。カフェインは摂取後20~30分で効果が現れ始めるため、ちょうど仮眠から目覚める頃に覚醒作用がピークに達し、すっきりとリフレッシュできます。

眠気を感じたら、躊躇なく休憩する勇気を持つことが、何よりも重要です。たった15分の仮眠が、あなたと周りの人の命を救うことになるかもしれません。

② カフェインを含む飲み物を飲む

カフェインは、中枢神経を興奮させ、眠気を引き起こすアデノシンという物質の働きをブロックする作用があります。そのため、眠気覚ましとして非常に有効な成分です。

- 効果が現れるまでの時間: カフェインを摂取してから血中濃度が最大になり、覚醒効果が現れるまでには約20~30分かかります。眠くなってからすぐに効果が出るわけではないため、早めに摂取するか、仮眠と組み合わせるのが賢明です。

- 主な飲み物とカフェイン含有量(目安):

- コーヒー(ドリップ):1杯(150ml)あたり 約90mg

- エナジードリンク:1本(250ml)あたり 約80mg~150mg

- 玉露:1杯(150ml)あたり 約180mg

- 紅茶:1杯(150ml)あたり 約30mg

- 緑茶(煎茶):1杯(150ml)あたり 約30mg

- 注意点:

- 過剰摂取のリスク: カフェインを一度に大量に摂取すると、めまい、心拍数の増加、吐き気、不眠などの健康被害を引き起こす可能性があります。健康な成人の1日あたりの最大摂取量は400mg程度が目安とされています。

- 利尿作用: カフェインには利尿作用があるため、トイレが近くなる可能性があります。長距離運転の場合は、休憩のタイミングも考慮して摂取しましょう。

- 効果の持続時間と離脱症状: カフェインの効果は数時間持続しますが、効果が切れると再び強い眠気に襲われることがあります。あくまで一時的な対策であることを忘れないでください。

カフェインは有効なツールですが、その効果と限界を正しく理解し、頼りすぎないようにすることが大切です。

③ ガムを噛んだり顔を洗ったりする

脳に直接的な刺激を与えて、一時的に覚醒レベルを引き上げる方法も有効です。

- ガムを噛む: 「噛む」という咀嚼(そしゃく)運動は、脳、特に記憶や学習に関わる海馬や、思考・判断を司る前頭前野の血流を増加させ、脳の活動を活発にすることが知られています。これにより、一時的に眠気が軽減され、集中力が高まります。特に、ミント系の刺激が強いガムは、その爽快感でさらにリフレッシュ効果が期待できます。

- 顔を洗う・冷たいもので首筋を冷やす: 冷たい水で顔を洗うと、その冷たさの刺激が交感神経を活性化させ、心拍数や血圧を上昇させて体を覚醒モードに切り替えます。休憩時にトイレに立ち寄って顔を洗ったり、濡らしたタオルや冷却シートで首筋を冷やしたりするのも効果的です。この方法は即効性がありますが、効果の持続時間は短いのが特徴です。

これらの方法は、眠気の根本原因である脳の疲労を解消するものではありません。強い眠気を感じる場合は、これらの対策に頼って運転を続けるのではなく、仮眠をとるための時間稼ぎとして活用し、速やかに安全な場所へ移動するための補助手段と考えるべきです。

④ 窓を開けて車内の空気を入れ替える

車内環境も眠気に大きく影響します。特に、締め切った車内では、乗員の呼吸によって二酸化炭素(CO2)濃度が徐々に上昇します。

- 二酸化炭素濃度と眠気: 車内のCO2濃度が高くなると、脳の活動が低下し、眠気や頭痛、倦怠感を引き起こすことが研究でわかっています。特に、エアコンを内気循環モードにしたまま長時間運転していると、CO2濃度は安全基準をはるかに超えるレベルまで上昇することがあります。

- 換気の方法: 定期的に窓を数センチ開けるか、エアコンを外気導入モードに切り替えて、車内の空気を新鮮な外気と入れ替えましょう。数分間、対角線上の窓(例えば、運転席と後部座席の右側)を開けると、効率的に空気を循環させることができます。

- 温度の調整: 快適すぎる温度も眠気を誘います。少し肌寒く感じる程度に設定温度を下げたり、冷たい外気を顔に当てたりすることも、一時的な覚醒効果があります。

換気は、眠気対策だけでなく、集中力を維持し、快適な運転環境を保つためにも重要な習慣です。30分から1時間に1回は意識的に換気を行うことを心がけましょう。

⑤ 簡単なストレッチで体を動かす

長時間同じ姿勢で運転を続けていると、全身の血流が悪くなり、筋肉も硬直します。これも疲労感や眠気を増幅させる一因です。

- 血行促進とリフレッシュ: 車を安全な場所に停めて車外に出て、軽いストレッチを行うことで、滞っていた血流を促進し、脳や筋肉に新鮮な酸素を送り届けることができます。これにより、心身ともにリフレッシュし、眠気を覚ます効果が期待できます。

- おすすめのストレッチ:

- 背伸び: 両手を組んで上に大きく伸びをします。体側を伸ばすように左右に体を傾けるのも効果的です。

- 肩回し: 肩に手を置き、肘で大きな円を描くように前後にゆっくりと回します。

- 首のストレッチ: 首をゆっくりと前後に倒したり、左右に傾けたりします。勢いをつけず、じっくりと伸ばすのがポイントです。

- 屈伸運動・アキレス腱伸ばし: 下半身の血流を改善します。

これらのストレッチは、数分行うだけでも大きな違いを生みます。休憩時には必ず車から降りて体を動かすことを習慣にしましょう。眠気を感じていなくても、疲労の蓄積を防ぎ、集中力を維持するために非常に有効な対策です。

普段からできる運転中の眠気予防策

運転中に眠気に襲われてから慌てて対策するよりも、そもそも眠くならないように普段の生活から備えておくことが最も重要です。運転中の眠気の多くは、日々の生活習慣や運転計画の甘さが原因です。ここでは、根本的な眠気予防策として、日常生活や運転時に意識すべき5つのポイントを詳しく解説します。これらの習慣を身につけることが、安全運転の土台を築きます。

毎日十分な睡眠時間を確保する

最も基本的かつ重要な予防策は、毎晩、自分に必要な睡眠時間を確保することです。運転中の眠気は、単なるその日の疲れではなく、数日、あるいは数週間にわたる睡眠不足が蓄積した結果として現れることがほとんどです。

- 推奨される睡眠時間: 米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation)などの多くの研究機関は、健康な成人に対して1晩に7~9時間の睡眠を推奨しています。個人差はありますが、6時間未満の睡眠が続くと、脳の認知機能が著しく低下することがわかっています。自分が日中眠気を感じずに快適に過ごせる睡眠時間を把握し、それを確保する生活を送りましょう。

- 「睡眠負債」の概念を理解する: 睡眠不足は、 마치借金のように体に蓄積されていきます。これを「睡眠負債」と呼びます。毎日1時間の睡眠不足が1週間続けば、7時間の負債となり、これは一晩徹夜したのと同程度のパフォーマンス低下につながると言われています。

- 週末の「寝だめ」では返済できない: 平日の睡眠不足を補おうと、週末に長時間眠る「寝だめ」をする人は多いですが、これでは睡眠負債を完全に返済することはできません。一時的に疲労感は軽減されるかもしれませんが、乱れた睡眠リズムが体内時計を狂わせ、月曜日の朝にだるさを感じる「社会的ジェットラグ(時差ぼけ)」を引き起こす原因にもなります。最も効果的なのは、毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きるという規則正しい睡眠習慣を維持することです。

長距離運転を予定している前日は、特に意識して十分な睡眠をとるように計画しましょう。睡眠時間を削って出発時間を早めるような無理なスケジュールは、事故のリスクを自ら高める行為に他なりません。

睡眠の質を高める工夫をする

睡眠は、単に長時間を確保すれば良いというものではありません。「質」も同様に重要です。質の高い睡眠は、心身の疲労を効果的に回復させ、日中の覚醒レベルを高く維持してくれます。

- 就寝前の光環境を整える: スマートフォンやPC、テレビの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制します。就寝の1~2時間前にはこれらの電子機器の使用を控え、寝室の照明を暖色系の暗めのものに切り替えると、自然な眠りに入りやすくなります。

- 適度な運動習慣: 日中にウォーキングやジョギングなどの適度な有酸素運動を行うと、寝つきが良くなり、深い睡眠が得られやすくなります。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させてしまうため、避けましょう。

- 快適な寝室環境: 寝室は、静かで、光が遮られ、快適な温度と湿度に保たれていることが理想です。夏は涼しく、冬は暖かく、自分にとって最適な環境を整えましょう。

- 入浴でリラックス: 就寝の1~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、体の深部体温が一旦上昇し、その後下降する過程で自然な眠気が誘発されます。

- 食事・飲み物に注意: 就寝前の食事は胃腸に負担をかけるため、少なくとも3時間前には済ませておきましょう。また、覚醒作用のあるカフェインや、睡眠の質を低下させるアルコールの摂取も就寝前は避けるべきです。

これらの工夫を日常生活に取り入れ、睡眠の質を向上させることが、日中の眠気を根本から断つ鍵となります。

食後すぐの運転は避ける

昼食後などに強い眠気に襲われた経験は誰にでもあるでしょう。これは生理的な現象であり、特に注意が必要です。

- 食後の眠気のメカニズム: 食事をすると血糖値が上昇し、それを下げるためにインスリンが分泌されます。この血糖値の急激な変動が、眠気を引き起こす一因とされています。また、満腹になると、消化活動を優先するために脳への血流が相対的に減少し、覚醒を促す神経伝達物質「オレキシン」の働きが抑制されることも原因と考えられています。

- 特に注意すべき食事: ラーメンとライス、大盛りの丼物といった炭水化物が中心の食事は、血糖値を急激に上昇させやすいため、食後の強い眠気を招きやすいと言えます。

- 対策:

- 運転前の食事は、腹八分目を心がけ、野菜やタンパク質から先に食べる「ベジファースト」などを実践して、血糖値の急上昇を抑える工夫をしましょう。

- 可能であれば、食後すぐに運転を開始するのではなく、30分程度の休憩をとるのが理想です。その時間に軽い散歩をしたり、短い仮眠をとったりすると、その後の運転が格段に楽になります。

長距離運転ではこまめに休憩をとる

どれだけ体調が万全でも、長時間にわたって運転を続ければ、誰でも集中力は低下し、疲労が蓄積します。

- 計画的な休憩: 長距離を運転する際は、出発前に必ず運転計画を立てましょう。その際に、「2時間に1回、15分以上の休憩」を目安として、あらかじめ休憩するサービスエリアや道の駅を決めておくことが重要です。連続運転時間は、最大でも4時間までとし、その場合は30分以上の休憩をとることが推奨されています(事業用自動車の基準ですが、一般ドライバーも参考にすべきです)。

- 休憩の質を高める: 休憩時間は、ただ車内でじっとしているだけでは不十分です。必ず車から降りて、外の空気を吸い、前述したようなストレッチで体を動かしましょう。トイレを済ませ、水分を補給し、心身ともにリフレッシュすることが大切です。

- 無理のないスケジュール: 「目的地に早く着きたい」という焦りが、休憩を省略させ、無理な運転につながります。到着時間には十分に余裕を持たせ、休憩時間も織り込んだ無理のないスケジュールを組むことが、結果的に最も安全で確実な方法です。

眠気の副作用がある薬の服用に注意する

意外な盲点となるのが、日常的に服用する可能性のある薬の副作用です。

- 注意が必要な薬の種類:

- 総合感冒薬(風邪薬): 鼻水やくしゃみを抑える成分である「抗ヒスタミン薬」の多くは、強い眠気を引き起こします。

- アレルギー用薬(花粉症の薬など): 風邪薬と同様に、抗ヒスタミン薬が含まれているものが多くあります。

- 精神安定剤、抗うつ薬、睡眠導入剤など: 脳に作用する薬は、日中に眠気や注意力の低下が残ることがあります。

- その他、乗り物酔いの薬、一部の痛み止めなど。

- 対策:

- 薬を服用する際は、必ず添付文書(説明書)の「使用上の注意」を確認し、「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」といった記載がないかチェックしましょう。

- 医師から薬を処方してもらう際や、薬局で薬を購入する際には、「車を運転する」ということを必ず医師や薬剤師に伝え、眠気の出にくい薬を選択できないか相談しましょう。

自己判断で「これくらいなら大丈夫だろう」と服用して運転することは、過労運転と同様に法律で罰せられる可能性のある危険な行為です。薬の副作用についても、正しい知識を持って対処することが求められます。

病気が原因の強い眠気にも注意

十分な睡眠時間を確保し、生活習慣にも気をつけているにもかかわらず、日中に耐えがたいほどの強い眠気に襲われる場合、その背後には何らかの病気が隠れている可能性があります。意志の力ではコントロールできない病的な眠気は、運転において極めて危険です。ここでは、日中の過度な眠気の原因となる代表的な病気「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」について解説し、セルフチェックの方法や相談先を紹介します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)とは、睡眠中に呼吸が何度も止まったり(無呼吸)、浅くなったり(低呼吸)する病気です。医学的には、10秒以上の呼吸停止が1時間あたりに5回以上、または7時間の睡眠中に30回以上ある状態を指します。

- SASのメカニズム: 最も多いのは、睡眠中に喉の奥にある軟口蓋や舌の付け根などが弛緩して空気の通り道(上気道)を塞いでしまう「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」です。肥満、扁桃腺の肥大、顎が小さいことなどが原因となります。呼吸が止まると、体内の酸素濃度が低下し、脳が危険を察知して覚醒します。この「呼吸停止→覚醒」のサイクルが一晩に何十回、何百回と繰り返されるのです。

- SASが引き起こす問題:

- 睡眠の質の著しい低下: 眠りが細切れになるため、本人は眠っているつもりでも、脳や体はほとんど休息できていません。その結果、夜間に十分な時間眠っても、慢性的な睡眠不足状態に陥ります。

- 日中の強い眠気: 質の悪い睡眠が続くことで、日中に強烈な眠気や倦怠感、集中力の低下が生じます。会議中や食事中、そして運転中など、本来起きていなければならない状況で、突然意識を失うかのような強い眠気に襲われる(睡眠発作)ことがあります。これは居眠り運転の重大なリスク要因です。

- 生活習慣病のリスク増大: 呼吸が止まるたびに体に大きな負担がかかるため、高血圧、心臓病(心筋梗塞、不整脈)、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病を合併するリスクが、健康な人に比べて数倍高まることがわかっています。

SASは、単に「いびきが大きい」という問題ではなく、放置すれば命に関わる事故や深刻な健康障害につながる、治療が必要な病気なのです。2003年に起きた山陽新幹線の運転士による居眠り運転事件は、このSASが原因であったことが広く知られています。

自分でできるSASのセルフチェック

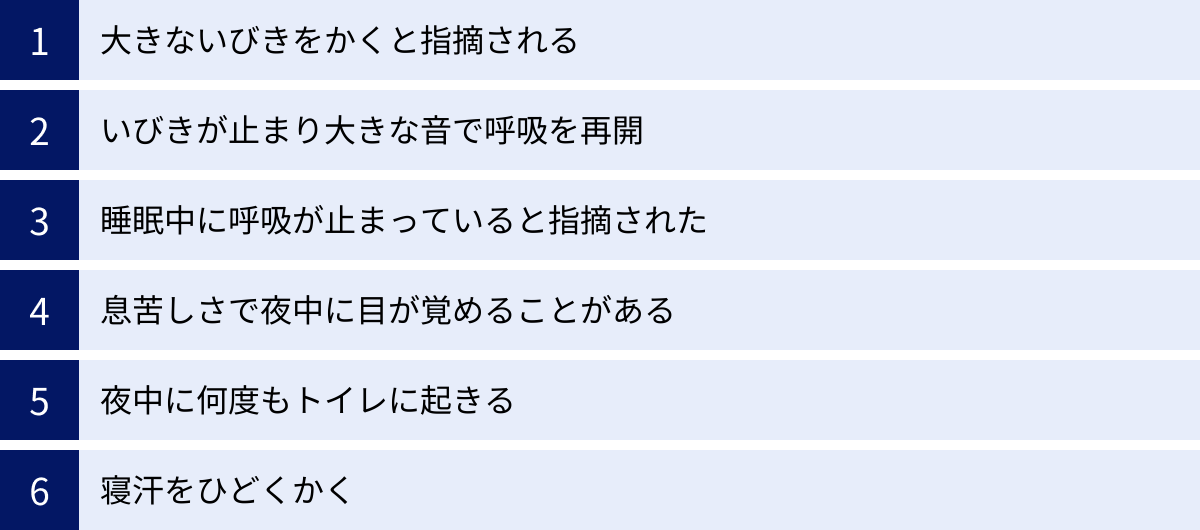

自分や家族にSASの疑いがあるかどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。複数当てはまる場合は、専門医への相談を検討することをおすすめします。

【睡眠中の症状】

- 非常に大きないびきをかくと家族やパートナーから指摘される。

- いびきが途中で止まり、しばらくして「ガッ!」という大きな音とともに呼吸を再開することがある。

- 睡眠中に呼吸が止まっていると指摘されたことがある。

- 息苦しさを感じて、夜中に目が覚めることがある。

- 何度もトイレに起きる(夜間頻尿)。

- 寝汗をひどくかく。

【日中の症状】

- 朝起きたときに頭が痛い、または頭が重い感じがする。

- 十分な時間寝たはずなのに、熟睡感がなく、すっきりしない。

- 日中、常に体がだるい、または強い眠気がある。

- 会議中、テレビを見ている時、読書中などに、うとうとしてしまう。

- 車を運転していると、すぐに眠くなる。

- 集中力が続かず、仕事や家事でミスが増えた。

これらの症状はSASの典型的なサインです。特に「いびき」「呼吸停止の指摘」「日中の強い眠気」の3つは、SASを強く疑うべき重要な兆候です。これらの症状を自覚しながら運転を続けることは、自分だけでなく他者の命をも危険に晒す行為であることを認識してください。

SASが疑われる場合の相談先

SASのセルフチェックで当てはまる項目が多かった場合、あるいは家族から症状を指摘された場合は、勇気を出して医療機関を受診しましょう。適切な治療を受けることで、日中の眠気は劇的に改善し、安全な運転を取り戻すことができます。

- 受診すべき診療科:

- まずは、かかりつけの内科医に相談してみるのが良いでしょう。

- 専門の診療科としては、「呼吸器内科」「耳鼻咽喉科」「精神科・心療内科」などがSASの診療を行っています。最近では「睡眠外来」「いびき外来」といった専門外来を設けている病院も増えています。病院のウェブサイトなどで確認してみましょう。

- 病院での検査:

- 簡易検査: 自宅に持ち帰ることができる小さな装置を使って、睡眠中の呼吸の状態や血中の酸素濃度などを測定します。比較的簡単に行えるスクリーニング検査です。

- 精密検査(ポリソムノグラフィ検査:PSG): 簡易検査でSASが強く疑われた場合などに行われます。通常は1泊入院し、脳波や心電図、筋電図、眼球の動き、呼吸など、体中のさまざまなセンサーを取り付けて、睡眠の状態を総合的に詳しく調べます。

- 主な治療法:

- CPAP(シーパップ)療法: 検査の結果、中等症から重症のSASと診断された場合に最も標準的な治療法です。鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぎます。多くの患者で日中の眠気が劇的に改善します。

- マウスピース(口腔内装置): 軽症から中等症の患者に適用されることがあります。下の顎を少し前に出した状態で固定する装置で、気道を広げる効果があります。

- 生活習慣の改善: 肥満が原因の場合は、減量が最も効果的な治療法となります。また、飲酒を控える、横向きに寝るなどの工夫も症状の緩和に役立ちます。

- 外科手術: 扁桃腺の肥大など、物理的な原因がはっきりしている場合には、手術が選択されることもあります。

病気による眠気は、根性や意志の力で克服できるものではありません。専門家の助けを借りて、原因を特定し、適切な治療を受けることが、あなた自身の健康と、道路上の安全を守るための唯一の道です。ためらわずに、専門医のドアを叩いてみましょう。