日中の強烈な眠気は、仕事や勉強のパフォーマンスを著しく低下させる厄介な敵です。ランチの後にデスクでうとうとしてしまったり、大切な会議中に集中力が途切れてしまったりと、多くの人が経験している悩みではないでしょうか。そんな時、強力な味方となるのが「仮眠」です。

しかし、「仮眠をとったら逆に頭がぼーっとしてしまった」「何分くらい寝るのが正解なのかわからない」といった声も少なくありません。実は、仮眠はその「時間」が効果を左右する最も重要な鍵を握っています。

結論から言うと、日中のパフォーマンスを最大化するための仮眠のベストな時間は「15分〜20分」です。この短い時間こそが、脳と体をリフレッシュさせ、午後の活動を劇的に改善する魔法の時間なのです。

この記事では、なぜ15〜20分の仮眠が最適なのか、その科学的な根拠から、仮眠がもたらす驚くべき効果、そしてその効果を最大限に引き出すための具体的なテクニックまで、網羅的に解説します。さらに、目的別の仮眠時間の使い分けや、やってはいけないNGな仮眠、どうしても眠れない時のための代替案まで、仮眠に関するあらゆる疑問にお答えします。

この記事を読み終える頃には、あなたも「仮眠の達人」となり、日中の眠気をコントロールして、毎日をより生産的で快適に過ごすための知識とスキルを身につけているはずです。

目次

仮眠がもたらす5つの効果

日中の短い仮眠は、単に眠気を解消するだけではありません。適切に行うことで、心身に多岐にわたるポジティブな効果をもたらします。ここでは、科学的な知見に基づき、仮眠がもたらす代表的な5つの効果について詳しく解説します。これらの効果を理解することで、仮眠をより積極的に、そして効果的に日々の生活に取り入れられるようになるでしょう。

① 脳と体の疲労を回復させる

私たちの脳は、日中の活動を通じて絶えず情報を処理し続けており、それによって疲労物質が蓄積していきます。特に、脳の神経細胞が活動した際に生じる老廃物「アミロイドβ」などが蓄積すると、脳機能の低下、いわゆる「脳疲労」の状態に陥ります。

睡眠には、この脳内に溜まった老廃物を洗い流す「グリンパティックシステム」という重要な役割があります。夜間の十分な睡眠が最も効果的であることは言うまでもありませんが、日中の短い仮眠でも、このシステムを活性化させ、脳のクリーニングを促進する効果が期待できます。わずか15〜20分の仮眠でも、脳のオーバーヒートした状態をクールダウンさせ、情報処理能力を回復させるのに役立ちます。

また、疲労は脳だけでなく、体にも蓄積します。特に、デスクワークなどで同じ姿勢を長時間続けることは、筋肉の緊張や血行不良を引き起こします。仮眠をとる際には、意識的に体の力を抜き、リラックスした状態を作るため、筋肉の緊張が緩和されます。これにより、肩こりや腰痛といった身体的な不調の軽減にも繋がります。

さらに、睡眠中は心拍数や血圧が低下し、体全体の活動レベルが落ち着きます。これにより、心臓や血管への負担が軽減され、身体的な休息が促進されます。短い仮眠は、脳と体の両方にとって貴重な休息時間となり、午後の活動に必要なエネルギーを再充電する上で極めて重要なのです。

② 集中力や記憶力を向上させる

仮眠がパフォーマンス向上に直結する大きな理由の一つが、集中力と記憶力の向上です。NASA(アメリカ航空宇宙局)が行った有名な研究では、パイロットに26分間の仮眠をとらせたところ、注意力(覚醒度)が54%、業務遂行能力が34%も向上したという結果が報告されています。これは、短い仮眠がいかに認知機能を回復させるかを示す強力な証拠です。

(参照:NASA “Naps”)

集中力の低下は、脳の前頭前野という部分の機能低下と密接に関連しています。前頭前野は、思考、判断、意思決定、注意のコントロールといった高度な精神活動を司る「脳の司令塔」です。長時間活動を続けると、この前頭前野の働きが鈍くなり、注意が散漫になったり、簡単なミスをしたりしやすくなります。仮眠は、この疲弊した前頭前野の機能をリセットし、集中力を回復させる効果があります。

さらに、仮眠は記憶の定着にも重要な役割を果たします。学習した直後に睡眠をとると、記憶が強化される「レミニセンス効果」という現象が知られています。睡眠中、脳は日中に得た情報を整理し、重要な情報を長期記憶として保存する作業を行っています。特に、浅いノンレム睡眠(ステージ2)は、この記憶の定着に深く関わっているとされています。

15〜20分の仮眠は、まさにこの記憶の定着に最適な浅いノンレム睡眠が中心となります。そのため、午前中に学習した内容や、重要な会議で得た情報を整理・定着させたい場合に、昼休憩に短い仮眠を挟むことは非常に効果的です。試験勉強中の学生や、新しいスキルを習得しようとしている社会人にとって、仮眠は強力な学習ツールとなり得るのです。

③ 仕事や勉強の効率を高める

脳と体の疲労が回復し、集中力や記憶力が向上すれば、当然ながら仕事や勉強の効率は高まります。眠気と戦いながらダラダラと作業を続けるよりも、思い切って15分の仮眠をとり、リフレッシュした頭で残りの時間に取り組む方が、結果的にはるかに高い生産性を発揮できます。

具体的に考えてみましょう。例えば、午後の3時間、眠気を感じながら作業を続けた場合、集中できるのは実質半分以下の時間かもしれません。その間、ケアレスミスが増え、手戻りが発生する可能性も高まります。一方、最初に15分の仮眠をとれば、残りの2時間45分を高い集中力で駆け抜けられるかもしれません。どちらがより質の高い成果を出せるかは明白です。

この効果は、論理的思考や問題解決能力、創造性といった、より高度な知的作業において特に顕著に現れます。眠気によって思考が鈍っている状態では、新しいアイデアを生み出したり、複雑な問題を多角的に検討したりすることは困難です。仮眠によって脳がリフレッシュされると、思考がクリアになり、柔軟な発想が生まれやすくなります。

ある研究では、短い仮眠をとったグループは、とらなかったグループに比べて、創造性を測るテストの成績が良かったという報告もあります。これは、仮眠が脳内の情報ネットワークを再編成し、普段は結びつかなかったアイデア同士を結びつけるのを助けるためだと考えられています。

このように、仮眠は単なる「サボり」ではなく、より高いパフォーマンスを発揮するための戦略的な「投資」と捉えるべきです。午後の時間を無駄にしないためにも、計画的に仮眠を取り入れることは、現代のビジネスパーソンや学生にとって必須のスキルと言えるでしょう。

④ ストレスを軽減する

現代社会はストレスの原因で溢れていますが、仮眠にはこのストレスを和らげる効果も期待できます。ストレスを感じると、私たちの体は「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。コルチゾールは、短期的には体を危険から守るために必要なホルモンですが、慢性的に高いレベルが続くと、免疫機能の低下、血圧の上昇、気分の落ち込みなど、心身に様々な悪影響を及ぼします。

睡眠には、このコルチゾールのレベルを低下させる働きがあります。研究によると、睡眠不足の状態ではコルチゾールの分泌が増加しますが、短い仮眠をとることで、そのレベルを正常に戻す助けになることが示されています。

つまり、日中に強いストレスを感じた時、短い仮眠をとることは、ホルモンレベルで心身を落ち着かせ、リラックスさせる効果があるのです。イライラしたり、不安を感じたりした時に15分ほど目を閉じて休むだけで、気分がすっと楽になる経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。それは、単なる気分の問題だけでなく、体内で実際に起こっている化学的な変化によるものなのです。

また、仮眠は自律神経のバランスを整える上でも役立ちます。日中の活動中は、体を興奮・緊張させる「交感神経」が優位になっています。一方、睡眠中やリラックスしている時は、体を休息・回復させる「副交感神経」が優位になります。仮眠をとることで、交感神経優位の状態から一時的に副交感神経優位の状態へと切り替えることができます。

この自律神経のスイッチングが、心拍数や呼吸を穏やかにし、心身の緊張を解きほぐします。ストレスによる心身の不調を感じやすい人にとって、日中の短い仮眠は、手軽で効果的なセルフケアの一環となり得るのです。

⑤ 特定の病気のリスクを低下させる

慢性的な睡眠不足が、高血圧、心臓病、糖尿病、肥満といった生活習慣病のリスクを高めることは、多くの研究で指摘されています。夜間の睡眠を十分に確保することが最も重要ですが、日中の仮眠も、これらのリスクを軽減する上で補助的な役割を果たす可能性があります。

ギリシャで行われた大規模な研究では、週に3回以上、30分程度の昼寝をする習慣がある人は、昼寝をしない人に比べて、心臓病による死亡リスクが37%低いという結果が報告されました。これは、仮眠による血圧降下作用が、心臓や血管への負担を長期的に軽減するためと考えられています。

仮眠は血圧を安定させる効果が期待できます。睡眠中は血管が拡張し、血圧が自然と低下します。日中に短い仮眠を挟むことで、一時的に血圧を下げ、血管を休ませることができます。特に、ストレスや疲労によって血圧が上昇しやすい人にとっては、この効果は重要です。

また、睡眠不足はインスリンの効きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こし、2型糖尿病のリスクを高めることが知られています。仮眠によって日中の睡眠不足を補うことは、血糖値のコントロールを改善し、糖尿病リスクの軽減に繋がる可能性も示唆されています。

もちろん、仮眠だけで全ての病気が予防できるわけではありません。バランスの取れた食事、定期的な運動、そして何よりも質の高い夜間の睡眠が健康の基本です。しかし、日中の仮眠を生活習慣に加えることは、これらの基本的な健康習慣を補完し、総合的な健康レベルを向上させるための一助となることは間違いありません。仮眠は、日々のパフォーマンス向上だけでなく、長期的な健康維持にも貢献する、価値ある習慣なのです。

仮眠に最適な時間は15〜20分

仮眠の効果を最大限に引き出すためには、その「時間」が決定的に重要です。長すぎても短すぎても、期待した効果は得られません。ここでは、なぜ「15〜20分」という時間がゴールデンタイムなのか、そしてそれ以上の仮眠がなぜ推奨されないのかを、睡眠科学の観点から詳しく解説します。

最もおすすめなのは「パワーナップ」

日中の仮眠として最も推奨されるのが、「パワーナップ(Power Nap)」と呼ばれる15〜20分程度の短い睡眠です。この名称は、コーネル大学の社会心理学者ジェームス・マース博士によって提唱され、その効果の高さから世界中のビジネスパーソンやアスリートに支持されています。

パワーナップがなぜこれほど効果的なのか。その理由は、人間の睡眠サイクル、特に「ノンレム睡眠」の段階と深く関係しています。睡眠には、体を休める「ノンレム睡眠」と、脳を休める「レム睡眠」があり、一晩のうちにこれを約90分のサイクルで繰り返します。ノンレム睡眠はさらに、眠りの深さに応じてステージ1からステージ3(または4)に分けられます。

| 睡眠の段階 | 特徴 |

|---|---|

| ノンレム睡眠 ステージ1 | うとうとし始める、まどろみの状態。非常に浅い眠り。 |

| ノンレム睡眠 ステージ2 | すやすやと眠っている状態。本格的な睡眠の入り口で、記憶の定着などが行われる。 |

| ノンレム睡眠 ステージ3 | 深い眠り(徐波睡眠)。脳と体が完全に休息する段階。成長ホルモンが分泌される。 |

| レム睡眠 | 脳は活発に活動しているが、体は弛緩している状態。夢を見るのは主にこの段階。 |

パワーナップの目標は、深いノンレム睡眠(ステージ3)に到達する前に目覚めることです。入眠から約20分後くらいまでは、睡眠は比較的浅いノンレム睡眠のステージ1とステージ2に留まります。この段階は、脳の疲労を回復させ、集中力を取り戻すのに十分な効果がありながら、目覚めが非常にスムーズであるという大きな利点があります。

ステージ2の睡眠には、記憶を整理・定着させる働きもあるため、午前中にインプットした情報を整理し、午後の活動に活かす上でも理想的です。まるで、スマートフォンの動作が重くなった時に、不要なアプリを終了させてメモリを解放するようなもの。パワーナップは、脳のキャッシュをクリアにし、再びサクサクと動ける状態に戻してくれるのです。

NASAの研究で26分の仮眠が採用されたのも、この睡眠段階の理論に基づいています。パイロットが深い眠りに落ちてしまい、緊急時に即座に対応できなくなる事態を避けるため、ステージ3に入る手前で起きられる時間が設定されたのです。

このように、パワーナップは「疲労回復効果」と「目覚めの良さ」という2つのメリットを両立できる、科学的に裏付けられた最も効率的な仮眠法と言えます。日中の眠気対策に悩むすべての人にとって、まず試すべきなのがこの15〜20分のパワーナップなのです。

30分以上の仮眠がNGな理由

「どうせ寝るなら、もう少し長く寝た方がすっきりするのでは?」と思うかもしれません。しかし、30分以上の仮眠、特に1時間といった中途半端な長さの仮眠は、多くの場合、逆効果になります。その最大の理由が、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)に入ってしまうことです。

通常、入眠後20〜30分を過ぎると、私たちの脳は深いノンレム睡眠であるステージ3へと移行し始めます。この段階は、脳と体を本格的に回復させるために不可欠な睡眠ですが、問題は「起きる時」にあります。深い眠りの状態から無理やり覚醒させられると、脳はすぐには活動モードに切り替わることができません。

その結果、起きた後も頭がぼーっとする、体がだるい、判断力が鈍るといった不快な症状がしばらく続いてしまいます。これが、いわゆる「寝起きが悪い」状態であり、専門的には「睡眠慣性(スリープ・イナーシャ)」と呼ばれます。せっかく仮眠をとったのに、その後の数十分から1時間程度、パフォーマンスが著しく低下してしまっては本末転倒です。

さらに、日中に30分以上の長い仮眠をとることは、夜の睡眠にも悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの眠気は、脳内に「アデノシン」という睡眠物質が蓄積することで生じます。アデノシンは、覚醒している時間が長いほど多く溜まり、夜になるとその圧力(睡眠圧)が高まることで自然な眠りへと誘います。

しかし、日中に長い仮眠をとって深い睡眠に入ると、このアデノシンが大量に消費されてしまいます。その結果、夜になっても睡眠圧が十分に高まらず、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった不眠の症状を引き起こす原因になりかねません。これは、体内時計(サーカディアンリズム)の乱れにも繋がり、悪循環を生み出します。

例外的に、徹夜明けなど極端な睡眠不足の状態にある場合は、30分以上の仮眠が必要なこともありますが、日常的なパフォーマンス向上のための仮眠としては、30分を超える睡眠は避けるのが賢明です。「短く、浅く」が、日中の仮眠を成功させるための鉄則なのです。

深い眠りから無理に起きる「睡眠慣性」とは

仮眠の失敗談として最も多いのが、この「睡眠慣性(Sleep Inertia)」です。ここでは、そのメカニズムと具体的な症状について、もう少し詳しく掘り下げてみましょう。

睡眠慣性とは、覚醒直後に生じる、眠気、見当識障害(時間や場所がわからない感覚)、認知機能や運動能力の低下といった一過性の状態を指します。その強さや持続時間は、覚醒したときの睡眠段階に大きく依存します。

先述の通り、ノンレム睡眠のステージ3(徐波睡眠)やレム睡眠といった、より深い眠りの段階から覚醒した時ほど、睡眠慣性は強く現れます。深い睡眠中は、脳の広範囲な領域で神経活動が著しく低下しています。特に、思考や判断を司る前頭前野の血流は大きく減少しています。

アラームなどで強制的に覚醒させられると、脳の覚醒を促す脳幹部分は活動を再開しますが、前頭前野などの高次機能を担う部分は、すぐには活動レベルが上がりません。この「脳の各部位の目覚めの時間差」が、睡眠慣性の正体だと考えられています。脳がまだ完全に「オンライン」になっていないにもかかわらず、体だけが無理やり起こされている状態、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

睡眠慣性の主な症状には、以下のようなものがあります。

- 強い眠気と倦怠感: 起きても全く疲れが取れていないように感じる。

- 思考力の低下: 頭にモヤがかかったようで、簡単な計算や論理的思考ができない。

- 反応時間の遅延: 外部からの刺激に対する反応が鈍くなる。

- 短期記憶の障害: 起きる直前に考えていたことや、言われたことをすぐに忘れてしまう。

- 気分の悪化: イライラしたり、気分が落ち込んだりする。

これらの症状は、通常15分から30分程度で改善しますが、ひどい場合には1時間以上続くこともあります。車の運転や危険な機械の操作など、高い注意力が求められる作業の直前に睡眠慣性の状態に陥ることは、重大な事故に繋がりかねません。

この睡眠慣性を避けるための最も確実な方法が、仮眠を15〜20分に留め、深い睡眠に入る前に起きることなのです。仮眠は、あくまで午後のパフォーマンスを高めるための手段です。その手段によってパフォーマンスが低下してしまわないよう、時間の管理を徹底することが何よりも重要です。

【目的別】おすすめの仮眠時間

これまで、日中の仮眠は15〜20分の「パワーナップ」が基本であると解説してきました。しかし、状況や目的によっては、他の長さの仮眠が有効な場合もあります。ここでは、「マイクロナップ」「パワーナップ」「ホリデーナップ」という3つの異なる長さの仮眠について、それぞれの特徴と最適な活用シーンを解説します。

| 仮眠の種類 | 時間の目安 | 主な目的と効果 | 最適なシチュエーション |

|---|---|---|---|

| マイクロナップ | 1分程度 | 瞬時のリフレッシュ、集中力の応急処置 | 会議の合間、運転中の休憩、煮詰まった思考の転換 |

| パワーナップ | 15〜20分 | 脳疲労の回復、集中力・記憶力の向上 | 昼休み、午後の重要な仕事・勉強の前 |

| ホリデーナップ | 90分程度 | 睡眠負債の返済、心身の深い回復 | 睡眠不足が溜まった休日、徹夜明け |

1分程度の仮眠(マイクロナップ)

「マイクロナップ(Micro-nap)」は、その名の通り、数十秒から数分程度の極めて短い仮眠を指します。目を閉じて意識をリラックスさせるだけでも、脳に入る情報量を大幅に減らし、疲労した神経をわずかな時間でも休ませることができます。

「たった1分で効果があるのか?」と疑問に思うかもしれませんが、侮ってはいけません。マイクロナップの主な目的は、深い睡眠に入ることではなく、脳をクールダウンさせ、注意力を一時的にリセットすることにあります。長時間パソコン作業を続けて目が疲れた時や、会議が続いて頭が飽和状態になった時に、1分間だけ目を閉じて深呼吸するだけでも、驚くほど頭がすっきりすることがあります。

これは、視覚情報を遮断することで、脳のエネルギー消費の大部分を占める視覚野の活動を抑え、脳全体を省エネモードに切り替える効果があるためです。また、意識的にリラックスすることで、緊張で硬くなった表情筋や首・肩の筋肉を緩める効果も期待できます。

マイクロナップが特に有効なのは、まとまった仮眠時間を確保できない状況です。例えば、

- 長時間のオンライン会議の5分休憩の間

- ドライブ中のサービスエリアでの短い休憩

- プレゼン資料の作成中に行き詰まった時

- 次のアポイントまでのわずかな待ち時間

といった場面で、マイクロナップは強力な武器になります。やり方は簡単で、椅子に座ったまま背筋を伸ばし、ゆっくりと目を閉じ、深く呼吸を繰り返すだけです。タイマーを1分にセットしておくと、時間を気にせずリラックスに集中できます。

もちろん、マイクロナップだけで睡眠不足が解消されるわけではありません。あくまでも応急処置的なリフレッシュ方法ですが、「やらないよりは遥かに良い」選択肢です。煮詰まった思考を切り替え、次のタスクへの集中力を取り戻すための「精神的な句読点」として、日々の活動の中に積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。

15〜20分程度の仮眠(パワーナップ)

この記事で繰り返し強調しているように、日中のパフォーマンス向上を目的とするならば、「パワーナップ」が最もバランスの取れた、王道とも言える仮眠法です。

15〜20分という時間は、脳が深い睡眠(徐波睡眠)に入る直前の、浅いノンレム睡眠(ステージ2)までで目覚めることができる絶妙な長さです。これにより、仮眠の最大のデメリットである「睡眠慣性」を回避し、すっきりと覚醒することができます。

パワーナップがもたらす効果は多岐にわたります。

- 脳疲労の回復: 脳のオーバーヒートを鎮め、情報処理能力を回復させます。

- 集中力・覚醒度の向上: NASAの研究でも示された通り、午後の作業効率を劇的に改善します。

- 記憶力の強化: 浅いノンレム睡眠中に、午前中に学習した内容が整理・定着しやすくなります。

- ストレスの軽減: ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを下げ、気分をリフレッシュさせます。

パワーナップを最も効果的に活用できるのは、昼休みです。ランチを済ませた後、午後の仕事や勉強が本格的に始まる前に15〜20分の仮眠をとることで、午後の時間を眠気と戦うことなく、高い生産性で過ごすことができます。

例えば、午後に重要なプレゼンテーションや試験が控えている場合、その直前にパワーナップを取り入れることは、最高のパフォーマンスを発揮するための優れた戦略です。頭がクリアになり、記憶の引き出しもスムーズになるため、自信を持って本番に臨むことができます。

パワーナップを実践する際は、静かで少し暗い環境を選び、リクライニングできる椅子やソファに座って行うのが理想的です。寝過ごしを防ぐために、必ずアラームをセットしましょう。後述する「カフェインナップ」を組み合わせると、さらに効果が高まります。

日々の生産性を安定して高く維持したいと考えるすべての人にとって、パワーナップは習得すべき必須のライフハックと言えるでしょう。

90分程度の仮眠(ホリデーナップ)

「ホリデーナップ(Holiday Nap)」は、その名の通り、時間に余裕のある休日などに行うための、約90分の長めの仮眠です。平日の睡眠不足が蓄積した「睡眠負債」を返済し、心身を深く回復させることを目的とします。

なぜ90分なのかというと、これは人間の睡眠サイクルが約90分で一巡するためです。この90分間には、浅いノンレム睡眠から深いノンレム睡眠、そしてレム睡眠まで、一通りの睡眠段階が含まれます。サイクルの終わりにあたるレム睡眠の直後に目覚めることで、深い眠りの途中から無理やり起きるのとは異なり、比較的すっきりと覚醒することができます。

ホリデーナップは、パワーナップのような短期的なパフォーマンス向上というよりは、根本的な疲労回復や睡眠不足の補填に主眼を置いています。平日にどうしても睡眠時間が確保できず、週末になるとどっと疲れが出るという人にとっては、有効なリフレッシュ手段となり得ます。

ただし、ホリデーナップにはいくつかの注意点があります。

- 行うタイミング: 平日と同じように、午後3時までには起きるようにしましょう。夕方まで寝てしまうと、夜の睡眠に深刻な影響を及ぼし、体内時計が乱れて「日曜の夜に眠れない」といった事態を招きます。

- 頻度: あくまで休日の特別なケアとして位置づけ、日常的に行うのは避けるべきです。毎日90分の仮眠をとっていると、夜間の睡眠が浅くなる可能性があります。

- 睡眠負債の根本解決にはならない: ホリデーナップはあくまで対症療法です。慢性的な睡眠不足に悩んでいる場合は、平日の夜の睡眠時間を見直し、生活習慣全体を改善することが最も重要です。

徹夜で作業をした翌日や、時差ボケを解消したい時など、特別な状況下では90分の仮眠が大きな助けとなります。睡眠サイクルを1周することで、脳機能の回復だけでなく、成長ホルモンの分泌による身体的な修復も促進されます。

もし休日に90分の仮眠を試すなら、アラームを90〜100分後にセットし、起きたらすぐにカーテンを開けて日光を浴びるなど、覚醒を促す工夫を取り入れることが、その後の時間を有効に使うためのコツです。

仮眠の効果を最大化する5つのポイント

最適な時間を選んで仮眠をとるだけでも十分に効果はありますが、いくつかのポイントを意識することで、その効果をさらに高めることができます。ここでは、科学的な根拠に基づいた、仮眠の効果を最大化するための5つの実践的なテクニックを紹介します。これらのコツを取り入れて、仮眠の質を一段階引き上げましょう。

① 15時までに終わらせる

仮眠をとる時間帯は、仮眠の長さと同じくらい重要です。結論から言うと、仮眠は遅くとも15時までに終わらせるのが鉄則です。これを過ぎて夕方以降に仮眠をとると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性が非常に高くなります。

このルールの背景には、2つの重要な体内メカニズムが関係しています。一つは「サーカディアンリズム(概日リズム)」、いわゆる体内時計です。私たちの体は、約24時間周期で覚醒と睡眠のリズムを刻んでいます。通常、午後の早い時間帯(13時〜15時頃)に生理的な眠気のピークが訪れます。このタイミングで仮眠をとるのは、体の自然なリズムに沿った行為であり、効率的に疲労を回復できます。

しかし、15時を過ぎて、特に夕方以降に眠ってしまうと、この体内時計が「夜が来た」と勘違いし、リズムが後ろにずれてしまう恐れがあります。その結果、本来眠るべき夜の時間になってもなかなか眠れず、翌朝の目覚めが悪くなるという悪循環に陥ってしまいます。

もう一つのメカニズムは、「睡眠圧」です。前述の通り、私たちの眠気は、脳内でアデノシンという睡眠物質が蓄積することで高まります。アデノシンは朝起きた瞬間から溜まり始め、夜にかけてその圧力(睡眠圧)がピークに達することで、私たちは自然な眠りにつくことができます。

夕方以降の仮眠は、この高まりつつある睡眠圧を解放してしまいます。例えるなら、夜ご飯の直前にたくさんお菓子を食べてしまい、夕食が食べられなくなるようなものです。その結果、夜になっても寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりして、睡眠の質が低下してしまうのです。

したがって、仮眠の計画を立てる際は、「お昼休み後の13時〜14時台に15分」といったように、時間帯を明確に決めておくことが重要です。これにより、日中のパフォーマンスを向上させつつ、夜の快眠も守ることができます。

② 仮眠の直前にカフェインを摂取する

「寝る前にカフェインを摂ったら、眠れなくなるのでは?」と驚くかもしれませんが、これは「コーヒーナップ」または「カフェインナップ」と呼ばれる、非常に効果的なテクニックです。ポイントは、カフェインが体内で効果を発揮し始めるまでの時間差を利用することにあります。

コーヒーやお茶などに含まれるカフェインが、摂取されてから脳に到達し、覚醒作用を発揮し始めるまでには、およそ20〜30分程度の時間がかかります。一方、理想的な仮眠時間は15〜20分です。この時間差をうまく使うのがカフェインナップの仕組みです。

具体的な手順は以下の通りです。

- 仮眠をとる直前に、コーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を飲む。

- すぐに15〜20分の仮眠に入る。

- アラームが鳴って目覚める頃に、ちょうどカフェインが効き始める。

この方法には、2つの大きなメリットがあります。まず、仮眠そのものの効果です。15〜20分の睡眠によって、脳内に蓄積した睡眠物質アデノシンがクリアされ、脳の疲労が回復します。

そして、目覚めたタイミングでカフェインが作用し始めます。カフェインは、アデノシンが脳内の受容体に結合するのをブロックすることで覚醒作用をもたらします。仮眠によってアデノシンが減少した状態でカフェインが作用するため、カフェインの覚醒効果がよりシャープに、そして強力に現れるのです。

結果として、「仮眠による疲労回復効果」と「カフェインによる覚醒効果」の相乗効果が生まれ、睡眠慣性に陥ることなく、驚くほどスッキリと目覚めることができます。その後の活動も、高い集中力と覚醒レベルでスタートできるでしょう。

このテクニックは、特に午後の重要な会議やプレゼン、長距離運転の前など、「絶対に失敗できない」という場面で絶大な効果を発揮します。ただし、カフェインに敏感な人や、夕方以降に試す場合は夜の睡眠に影響が出る可能性もあるため、自分に合った量や時間帯を見つけることが大切です。

③ 横にならず座ったままで寝る

仮眠の目的は、あくまで短時間で心身をリフレッシュすることであり、本格的な睡眠に陥ることではありません。そこで重要になるのが「寝る時の姿勢」です。ベッドや布団に横になってしまうと、体は「今から本格的に眠る時間だ」と認識し、深すぎる眠りに誘導されやすくなります。

快適すぎる環境は、寝過ごしのリスクを高めるだけでなく、深いノンレム睡眠に入りやすくするため、睡眠慣性を引き起こす原因にもなります。せっかくアラームをかけても、深い眠りの中で無意識に止めてしまい、気づいたら1時間以上経っていた…という経験がある人も少なくないでしょう。

そこでおすすめなのが、机に突っ伏したり、リクライニングチェアやソファの背もたれに寄りかかったりするなど、座った姿勢で仮眠をとることです。完全に横になる姿勢に比べて適度な不快感が残るため、脳が深い眠りに入りすぎるのを防いでくれます。

オフィスでの仮眠であれば、以下のような姿勢が考えられます。

- デスクに突っ伏す: 両腕を枕代わりにして、額を乗せる。首への負担を減らすため、タオルやネックピローを使うと良い。

- 椅子に深く座る: 椅子の背もたれに体を預け、少しだけリクライニングさせる。首がガクンとなるのを防ぐため、ネックピローがあると非常に快適。

- 壁に寄りかかる: 壁を背にして、首を支えながらリラックスする。

これらの姿勢は、「あくまで一時的な休息である」というサインを脳に送り、深い睡眠への移行を抑制します。また、起きた後すぐに活動を再開しやすいというメリットもあります。

快適すぎない環境を意図的に作ることが、質の高い短い仮眠を実現し、寝過ごしや睡眠慣性を防ぐための重要な鍵となるのです。仮眠専用のクッションやネックピローなどを活用して、首や腰への負担を軽減しつつ、快適すぎない絶妙な環境を整えてみましょう。

④ 起きたら日光を浴びてスッキリ目覚める

仮眠からスムーズに覚醒し、活動モードに切り替えるためには、目覚めた直後の行動が重要です。最も効果的な方法の一つが、起きたらすぐに日光(太陽の光)を浴びることです。

私たちの体内時計は、光、特に太陽光に含まれるブルーライトによって強力にリセットされます。網膜が強い光を感知すると、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に送られ、覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させ、気分を前向きにする働きがあります。仮眠後に日光を浴びることで、セロトニンの分泌が促進され、眠気が覚めると同時に、ポジティブな気持ちで午後の活動をスタートさせることができます。

さらに、光を浴びることは、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制する効果もあります。メラトニンは夜になると分泌が増えて眠りを誘いますが、日中にその分泌をしっかり抑えておくことが、夜の快眠にも繋がります。

仮眠後に日光を浴びる具体的な方法は簡単です。

- カーテンやブラインドを開けて、窓際で数分間過ごす。

- ベランダや屋外に出て、軽く外の空気を吸う。

- オフィスの窓際まで歩いていき、景色を眺める。

曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりもずっと明るいため、十分に効果があります。もし、天候や環境の問題で日光を浴びるのが難しい場合は、高照度の光を発する「光目覚まし時計」や「ライトセラピー製品」の光を短時間浴びることでも代用できます。

仮眠の終わりには、アラームの音で起きるだけでなく、光の刺激をプラスすることで、脳と体の両方をシャキッと覚醒させることができます。「仮眠後は日光」をセットで習慣化し、スムーズな覚醒を手に入れましょう。

⑤ アラームをかけて寝過ごしを防ぐ

これは基本的なことですが、最も重要なポイントかもしれません。仮眠をとる際には、必ずアラームをセットし、意図した時間で確実に起きるようにしましょう。

「15分くらいなら、アラームなしでも起きられるだろう」という油断が、最も危険です。日中の眠気は、自分が思っている以上に強い場合があり、特に疲労が溜まっている時は、気づかずに深い眠りに落ちてしまう可能性があります。

寝過ごしてしまうと、以下のようなデメリットが生じます。

- 睡眠慣性: 30分以上の深い眠りから起きることになり、頭がぼーっとしてパフォーマンスが低下する。

- 時間の浪費: 本来仕事や勉強に使うはずだった貴重な時間を失う。

- 自己嫌悪: 計画通りに行動できなかったことで、罪悪感やストレスを感じる。

- 夜の睡眠への悪影響: 長すぎる仮眠で、夜に眠れなくなる。

これらの事態を避けるため、仮眠前のアラーム設定は必須の儀式と心得ましょう。スマートフォンのアラーム機能を使うのが最も手軽です。

アラームを設定する際のちょっとしたコツとして、実際に眠りたい時間(例:20分)に加えて、入眠までにかかる時間(例:5分)を考慮して、25分後にアラームをセットすると、より正確に睡眠時間をコントロールできます。

また、アラーム音は、けたたましい爆音よりも、鳥のさえずりや小川のせせらぎのような、心地よく、しかし確実に起きられる音を選ぶのがおすすめです。急な大音量で無理やり起こされると、心拍数が急上昇し、体にストレスがかかってしまいます。徐々に音量が大きくなる設定などを活用すると、より自然な目覚めを促すことができます。

仮眠は、時間を厳密に管理してこそ、その真価を発揮します。アラームという信頼できるパートナーと共に、計画的で効果的な仮眠を実践しましょう。

やってはいけない!逆効果になる3つの注意点

これまで仮眠のメリットや効果を高めるポイントを解説してきましたが、やり方を間違えると、良かれと思ってとった仮眠が逆効果になってしまうことがあります。ここでは、仮眠の際に絶対に避けるべき3つの「NG行動」を詳しく解説します。これらの注意点を守ることが、仮眠を成功させるための最低条件です。

① 30分以上の長すぎる仮眠

仮眠における最大の失敗は、必要以上に長く寝てしまうことです。特に、30分を超える仮眠は、多くのデメリットをもたらすため、原則として避けるべきです。この記事でも繰り返し触れてきましたが、その理由を改めて整理しておきましょう。

第一の理由は、「睡眠慣性」の発生です。私たちの睡眠は、浅いノンレム睡眠(ステージ1、2)から深いノンレム睡眠(ステージ3)へと移行していきますが、この深い眠りに入るまでにかかるのが、およそ20〜30分です。30分以上眠ってしまうと、脳と体が完全に休息モードに入った深い睡眠状態から無理やり起きることになります。その結果、目覚めた後も頭が重く、ぼーっとした状態が30分から1時間以上も続き、かえって作業効率を著しく低下させてしまいます。これでは、眠気を覚ますために仮眠をとった意味がありません。

第二の理由は、夜間の睡眠への悪影響です。日中に長時間、特に深い睡眠をとってしまうと、夜の眠りのために蓄積されるべき睡眠物質「アデノシン」が消費されてしまいます。これにより、夜になってもなかなか眠くならず、寝つきが悪くなる「入眠障害」や、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」の原因となります。これが習慣化すると、体内時計が乱れ、慢性的な不眠に繋がる恐れさえあります。

具体例を考えてみましょう。平日の昼休みに1時間の仮眠をとったとします。起きた直後は睡眠慣性で頭が働かず、午後の仕事のスタートダッシュに失敗します。さらに、その日の夜はなかなか寝付けず、結局睡眠不足のまま翌朝を迎えることになります。そして、翌日の日中にまた強い眠気に襲われ、長い仮眠をとりたくなる…という負のスパイラルに陥ってしまうのです。

仮眠は、あくまで日中の眠気に対する「応急処置」であり、夜の睡眠の「代替」ではありません。この原則を忘れず、仮眠は15〜20分という「短時間」を徹底することが、成功への第一歩です。もし徹夜明けなどでどうしても長い休息が必要な場合は、中途半端な30分〜1時間ではなく、睡眠サイクル1周分にあたる「90分」を目安にするのが、次善の策と言えます。

② 夕方以降の仮眠

仮眠をとる「時間帯」も、その効果を左右する重要な要素です。避けるべきタイミングは、夕方、具体的には15時以降の仮眠です。たとえ15〜20分の短い仮眠であっても、夕方以降にとると夜の睡眠に悪影響を及ぼしやすくなります。

その理由は、先ほども触れた「睡眠圧」と「体内時計」の2つにあります。まず睡眠圧についてですが、夕方というのは、朝の覚醒から時間が経ち、アデノシンの蓄積によって睡眠圧が順調に高まっている時間帯です。このタイミングで仮眠をとると、せっかく高まってきた睡眠圧をリセットしてしまい、夜の寝つきを悪くする直接的な原因となります。

次に体内時計への影響です。人間の体は、夕方になると体温が少しずつ下がり始め、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌準備に入るなど、夜の眠りに向けて心身の状態を整え始めます。この時間帯に仮眠という「睡眠」の刺激を与えてしまうと、体内時計が混乱し、「まだ眠る時間ではない」と判断して覚醒レベルを上げてしまうことがあります。その結果、本来眠るべき深い時間になっても目が冴えてしまうのです。

例えば、仕事帰りの電車でうたた寝をしてしまう経験は多くの人にあると思いますが、帰宅後に「なんだか目が冴えて眠れない」と感じたことはないでしょうか。これがまさに、夕方の仮眠による悪影響の典型例です。わずか10分のうたた寝が、その日の夜の数時間の睡眠の質を損なってしまう可能性があるのです。

日中の眠気のピークは、一般的に14時前後に訪れます。この自然なリズムに合わせて、昼食後の早い時間帯に仮眠をとるのが最も合理的です。もし夕方に強い眠気を感じた場合は、仮眠をとるのではなく、軽いストレッチをしたり、冷たい水で顔を洗ったり、短時間の散歩に出かけたりするなど、他の方法で眠気を覚ます工夫をすることをお勧めします。

「仮眠は15時まで」というルールを厳守することが、日中のリフレッシュと夜の快眠を両立させるための、譲れない一線だと考えましょう。

③ ベッドや布団で本格的に寝る

仮眠をとる際の「環境」も、成功と失敗を分ける重要なポイントです。やってはいけないのは、寝室のベッドや布団に入って、本格的に眠る体勢をとってしまうことです。

これは一見、快適で良いことのように思えるかもしれません。しかし、ここには大きな落とし穴があります。私たちの脳は、日々の習慣を通じて「場所」と「行動」を強く結びつけています。「ベッドや布団=本格的に長時間眠る場所」という学習が、ほとんどの人にインプットされています。

そのため、仮眠のつもりでベッドに入ったとしても、脳はそれを「夜の睡眠の始まり」と勘違いし、体を深いリラックス状態へと導き、本格的な睡眠モードのスイッチを入れてしまいます。その結果、以下のような問題が生じます。

- 寝過ごしのリスクが飛躍的に高まる: 快適な環境と脳の勘違いにより、アラームをかけても起きられなかったり、無意識に止めてしまったりする可能性が非常に高くなります。

- 睡眠慣性が強く現れる: 深い眠りに陥りやすいため、たとえ時間通りに起きられたとしても、強烈な睡眠慣性に見舞われ、起きた後しばらく使いものにならなくなります。

- 睡眠衛生の悪化: 日中にベッドで睡眠以外の活動(スマホを見る、仕事をするなど)をしたり、短い仮眠を繰り返したりすると、「ベッド=眠る場所」という脳の認識が曖昧になります。これが、夜にベッドに入ってもなかなか眠れない「精神生理性不眠症」の原因の一つとなり得ます。これを避けるためにも、ベッドは夜の睡眠専用の場所としておくことが望ましいのです。

では、どのような環境が理想的なのでしょうか。それは、前述の通り「快適すぎない」環境です。オフィスのデスクに突っ伏す、リビングのソファに座ったまま寄りかかる、といった姿勢が適しています。これらの姿勢は、本格的な睡眠には不向きなため、脳が「これはあくまで一時的な休憩だ」と認識し、深い眠りに入りすぎるのを防いでくれます。

在宅勤務の場合でも、わざわざ寝室には行かず、仕事をしているデスクやリビングの椅子で仮眠をとるようにしましょう。ネックピローやクッションを活用して首や体への負担を軽減しつつも、「横にならない」というルールを守ることが重要です。

仮眠はあくまで「ナップ(うたた寝)」であり、「スリープ(睡眠)」ではないという意識を持ち、環境設定を工夫することが、質の高い仮眠への近道です。

仮眠をしても眠いときに考えられる原因

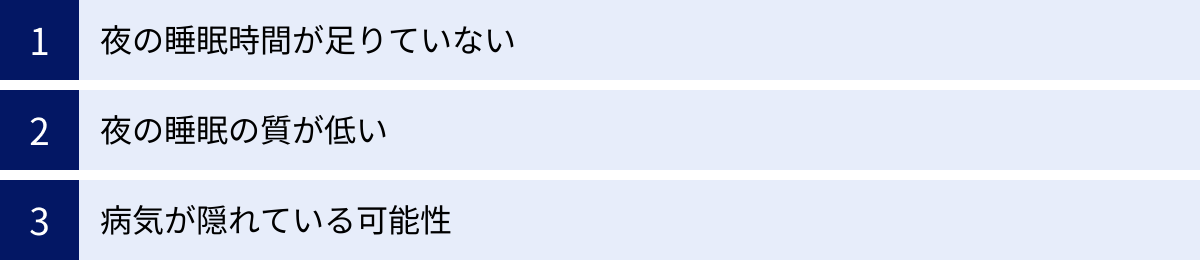

「推奨されている通り15分の仮眠をとっているのに、日中の眠気がまったく改善されない」「むしろ仮眠後の方が眠い気がする」——。もしあなたがこのように感じているなら、その眠気の原因は、日中の仮眠だけでは解決できない、もっと根深い問題にあるのかもしれません。ここでは、仮眠をしても眠気が取れない場合に考えられる、3つの主な原因について解説します。

夜の睡眠時間が足りていない

日中の眠気に関する最も根本的で、そして最も多い原因は、絶対的な夜間の睡眠時間の不足です。これを「睡眠負債」と呼びます。

睡眠負債とは、自分にとって必要な睡眠時間と、実際に眠っている時間の差額(不足分)が、借金のように日々積み重なっていく状態を指します。例えば、毎日7時間の睡眠が必要な人が、平日5時間しか眠れていなければ、1日あたり2時間の睡眠負債が溜まり、1週間で10時間もの負債を抱えることになります。

この睡眠負債が溜まると、脳や身体の機能が著しく低下します。集中力や判断力の欠如、気分の落ち込み、免疫力の低下など、様々な悪影響が現れます。日中に強烈な眠気に襲われるのは、体が睡眠負債の返済を必死に求めているサインなのです。

このような状態で日中に15〜20分の仮眠をとっても、それは焼け石に水です。溜まりに溜まった借金を、わずかな小遣いで返そうとするようなもので、根本的な解決にはなりません。仮眠によって一時的に眠気が和らぐことはあっても、すぐにまた強い眠気がぶり返してきます。

もしあなたが慢性的な日中の眠気に悩んでいるなら、まずは自分の夜の睡眠習慣を見直すことが最優先です。自分にとって最適な睡眠時間はどれくらいか(多くの成人は7〜9時間とされています)、それを確保するためには何時に就寝する必要があるのかを考え、生活リズムを改善する努力が必要です。

平日の睡眠不足を「週末の寝だめ」で解消しようとする人もいますが、研究によれば、寝だめで回復できるパフォーマンスには限界があり、完全に睡眠負債を返済することは難しいとされています。

日中の仮眠は、あくまで質の高い十分な夜間睡眠を補完する役割を担うものです。土台となる夜の睡眠が崩れていては、仮眠の効果も十分に発揮されません。まずは、睡眠負債という根本原因に向き合うことが、眠気のない快適な毎日を取り戻すための第一歩です。

夜の睡眠の質が低い

睡眠は「時間(量)」だけでなく、「質」も非常に重要です。たとえ7〜8時間ベッドの中にいたとしても、睡眠の質が低ければ、脳と体は十分に休息できず、結果として日中の眠気を引き起こします。

睡眠の質を低下させる要因は様々です。

- 睡眠環境の問題: 寝室が明るすぎる、騒音が気になる、温度や湿度が不快、寝具が体に合っていないといった物理的な環境は、睡眠の質に直結します。

- 就寝前の不適切な習慣: 寝る直前までスマートフォンやPCのブルーライトを浴びる、熱いお風呂に入る、アルコールやカフェインを摂取する、激しい運動をするといった行動は、脳を興奮させ、スムーズな入眠や深い睡眠を妨げます。

- ストレスや精神的な問題: 仕事や人間関係の悩み、不安などを抱えていると、交感神経が優位な状態が続き、心身がリラックスできずに眠りが浅くなります。

これらの要因によって、深いノンレム睡眠の時間が短くなったり、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」が増えたりします。本人は眠っているつもりでも、脳が十分に休めていないため、朝起きても疲れが取れず、日中も眠気が続くのです。

このような状態で仮眠をとっても、根本的な睡眠の質の低さは改善されません。むしろ、「夜にしっかり眠れていないから、昼間に眠くなる」という悪循環を助長している可能性もあります。

もし睡眠時間に問題がないのに日中眠い場合は、睡眠の質を見直してみましょう。寝室の環境を整え(遮光カーテンを使う、耳栓をするなど)、就寝1〜2時間前からはリラックスできる時間(ぬるめのお風呂に入る、読書をする、軽いストレッチをするなど)を作ることを心がけてみてください。これらの改善策を試しても眠気が続く場合は、次に述べるような病気の可能性も視野に入れる必要があります。

病気が隠れている可能性

十分な睡眠時間を確保し、睡眠の質を高める努力をしても、日中の耐え難い眠気が改善されない場合、その背景には何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。日中の過度な眠気(過眠)は、単なる寝不足ではなく、治療が必要な医学的な問題のサインであることがあります。

代表的な病気としては、以下のようなものが挙げられます。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。これにより、体内の酸素濃度が低下し、脳や体に大きな負担がかかります。深い睡眠が妨げられ、夜間に何度も覚醒(本人は自覚していないことが多い)するため、睡眠の質が著しく低下します。大きないびき、起床時の頭痛、日中の激しい眠気などが特徴的な症状です。

- 過眠症(ナルコレプシー、特発性過眠症など): 夜に十分な睡眠をとっていても、日中に突然、抑えがたいほどの強い眠気に襲われる病気です。ナルcolepsyでは、笑ったり驚いたりした時に体の力が抜ける「情動脱力発作(カタプレキシー)」を伴うこともあります。

- むずむず脚症候群: 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。この不快感のために入眠が困難になり、睡眠不足を引き起こします。

- うつ病などの精神疾患: うつ病の症状として、不眠だけでなく「過眠」が現れることもあります。一日中眠くて起き上がれない、何をしても楽しくないといった気分の落ち込みを伴う場合は注意が必要です。

- その他の内科的疾患: 甲状腺機能低下症や貧血、慢性疲労症候群なども、強い倦怠感や眠気の原因となることがあります。

これらの病気は、自己判断で解決することは困難であり、専門医による適切な診断と治療が必要です。もし、いびきを家族から指摘されている、日中に突然眠り込んでしまうことがある、気分の落ち込みが続くなど、気になる症状がある場合は、決して放置せず、睡眠外来や呼吸器内科、精神科などの医療機関を受診することを強くお勧めします。

仮眠は万能薬ではありません。眠気の背後にある本当の原因を見極め、適切に対処することが、健康で活動的な毎日を送るために不可欠です。

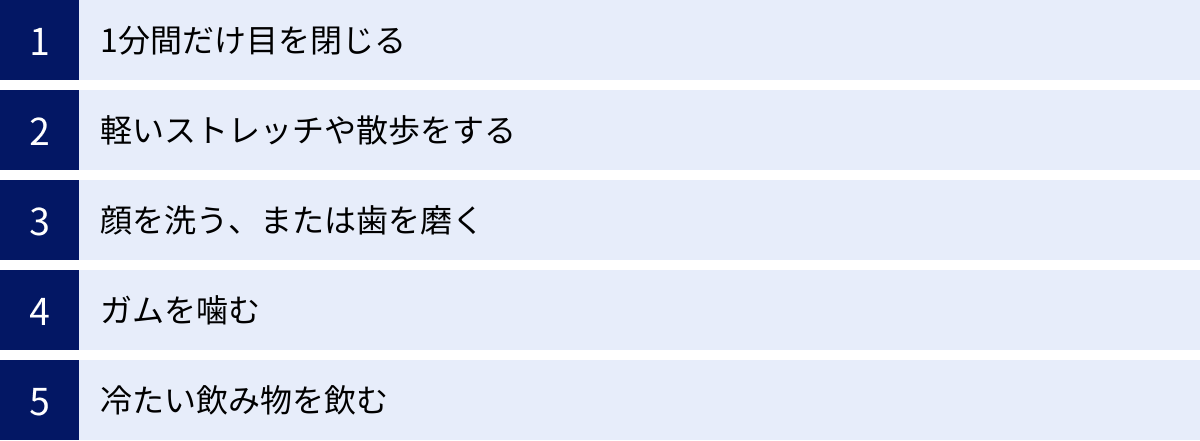

どうしても仮眠できないときの眠気解消法

オフィス環境やスケジュールの都合で、どうしても15分の仮眠時間を確保できないこともあるでしょう。そんな時でも、眠気に屈する必要はありません。仮眠がとれない状況でも、脳をリフレッシュさせ、眠気を追い払うための効果的な代替策がいくつか存在します。ここでは、手軽に実践できる5つの眠気解消法を紹介します。

1分間だけ目を閉じる

まとまった仮眠がとれなくても、たった1分間、意識的に目を閉じるだけでも、脳をリフレッシュさせる効果があります。これは「マイクロナップ」にも通じる考え方ですが、睡眠に入ることを目的とせず、単に視覚情報を遮断することに集中します。

私たちの脳は、五感から入る情報の約80%を視覚から得ていると言われています。つまり、目を開けているだけで、脳は膨大な量の情報を処理し続けているのです。特に、パソコンのモニターやスマートフォンの画面を長時間見続けることは、脳、特に後頭部にある視覚野を酷使し、脳疲労の大きな原因となります。

そこで、1分間だけ目を閉じてみましょう。椅子に座ったまま背筋を伸ばし、肩の力を抜いて、ゆっくりと目を閉じます。そして、深く、穏やかな呼吸を数回繰り返します。これだけで、脳への情報流入が劇的に減少し、酷使されていた視覚野をクールダウンさせることができます。

この短い休息は、脳の省エネモードへの切り替えを促し、集中力の回復に繋がります。会議の合間や、作業に行き詰まった時など、「脳の再起動ボタン」を押すような感覚で試してみてください。睡眠とは異なりますが、思考をクリアにし、次のタスクへの切り替えをスムーズにするための、非常に有効な方法です。

軽いストレッチや散歩をする

デスクワークで長時間同じ姿勢を続けていると、血行が悪くなり、筋肉が硬直します。特に、首や肩、背中の血流が滞ると、脳への酸素供給が減少し、眠気や集中力の低下を引き起こしやすくなります。

こんな時は、その場でできる軽いストレッチや、数分間の短い散歩が効果的です。体を動かすことで、滞っていた血流を促進し、脳と体に新鮮な酸素を送り届けることができます。

オフィスでできる簡単なストレッチには、以下のようなものがあります。

- 首のストレッチ: ゆっくりと首を前後左右に倒したり、回したりする。

- 肩のストレッチ: 両肩をすくめてストンと落とす、腕を組んで背中を丸める・胸を反らす。

- 背伸び: 両手を組んで天井に向かってぐーっと伸びをする。

可能であれば、席を立って少し歩き回るのがさらに効果的です。トイレに行ったり、飲み物を取りに行ったりするだけでも気分転換になります。もし数分間の余裕があれば、オフィスの周りを軽く散歩してみましょう。外の空気を吸い、景色を変えることで、精神的なリフレッシュ効果も得られます。

体を動かすことは、眠気を誘う副交感神経から、体を活動的にする交感神経へとスイッチを切り替える働きもあります。眠気を感じたら、じっと座って耐えるのではなく、積極的に体を動かして血流と自律神経の両方からアプローチしてみましょう。

顔を洗う、または歯を磨く

水の冷たい刺激や、ミントの爽快感は、眠気を覚ますための強力な武器になります。

洗面所へ行き、冷たい水で顔を洗うと、皮膚への冷刺激が交感神経を活性化させ、一気に覚醒レベルを引き上げます。特に、首の後ろあたりを冷やすと、太い血管が通っているため、より効果的です。眠気でぼーっとしていた頭がシャキッとクリアになるのを感じられるでしょう。

同様に、歯を磨くことも非常に効果的な眠気覚ましになります。歯ブラシで歯茎を刺激する物理的な感覚と、歯磨き粉に含まれるミントなどの清涼成分が、口内から脳へと強い覚醒シグナルを送ります。ランチの後に歯を磨く習慣は、口腔衛生だけでなく、午後の眠気対策としても理にかなっているのです。携帯用の歯ブラシセットを職場に常備しておくと、いつでも手軽に実践できます。

これらの方法は、数分で完了し、即効性が高いのが魅力です。プレゼン前や重要な会議の前など、短時間で頭を切り替えたい場面で特に役立ちます。

ガムを噛む

眠気覚ましの定番として知られるガムですが、その効果は科学的にも裏付けられています。ガムを噛むという「咀嚼(そしゃく)運動」そのものが、脳を覚醒させる効果を持つのです。

ものを噛むと、顎の筋肉がリズミカルに動き、その刺激が脳幹にある網様体賦活系という部分や、記憶を司る海馬などを活性化させることが分かっています。これにより、脳全体の血流が増加し、覚醒レベルが向上します。

また、ミントやカフェイン入りの強力な眠気覚まし用ガムを選べば、咀嚼運動の効果に加えて、味覚や嗅覚からの刺激もプラスされ、さらに高い覚醒効果が期待できます。

ガムは、手を止めずに作業をしながらでも行える、非常に手軽な眠気対策です。長時間の運転中や、単調なデータ入力作業中など、眠気に襲われやすいけれど席を離れられない、という状況で特に重宝します。

ただし、職場のルールによってはガムを噛むことが許可されていない場合もあるため、周囲への配慮は忘れないようにしましょう。

冷たい飲み物を飲む

温かい飲み物がリラックス効果をもたらすのとは対照的に、冷たい飲み物は体を内側から刺激し、覚醒を促す効果があります。

冷たい水やお茶を飲むと、その冷たさが食道や胃を通り、内臓の知覚神経を刺激します。この刺激が交感神経を優位にし、心拍数をわずかに上げて、体を活動モードに切り替える手助けをします。

特に、炭酸水はシュワシュワとした炭酸の刺激が加わるため、より高いリフレッシュ効果が期待できます。また、カフェインを含む冷たい緑茶やアイスコーヒーなども、カフェインの覚醒作用と冷たさの刺激という二重の効果で眠気を払ってくれるでしょう。

眠気を感じたら、自動販売機や給湯室へ向かい、一杯の冷たい飲み物を手に入れる。この一連の行動自体が、軽い散歩と同じように気分転換にもなります。デスクに冷たい飲み物を常備しておき、眠気を感じた時に一口飲むだけでも、脳をシャキッとさせるきっかけになります。