日中の強烈な眠気、集中力の低下、作業効率の悪化。多くのビジネスパーソンや学生が、午後になるとこうしたパフォーマンスの低下に悩まされています。ランチの後に訪れるこの厄介な時間帯を、ただ気力で乗り切ろうとしていませんか。実は、この問題を解決する鍵は「昼寝」にあります。

かつては「怠け者の習慣」と見なされがちだった昼寝ですが、近年、その驚くべき効果が科学的に次々と証明され、生産性や健康を向上させるための積極的な戦略として注目を集めています。GoogleやNikeといった世界的な企業が社内に仮眠スペースを設けていることからも、その重要性がうかがえます。

しかし、ただやみくもに眠れば良いというわけではありません。昼寝の効果を最大限に引き出すためには、「時間」「時間帯」「やり方」という3つの要素が極めて重要です。特に「時間」を間違えると、かえって頭がぼんやりしたり、夜の睡眠に悪影響を及ぼしたりする可能性さえあります。

この記事では、科学的な根拠に基づき、昼寝がもたらす様々なメリットから、効果を最大化するための最適な時間、効果的なやり方、さらには昼寝ができない時の代替策まで、網羅的に解説します。日中のパフォーマンスを劇的に改善し、心身ともに健やかな毎日を送るための「戦略的昼寝術」を、ぜひ身につけてください。

目次

昼寝がもたらす嬉しい効果

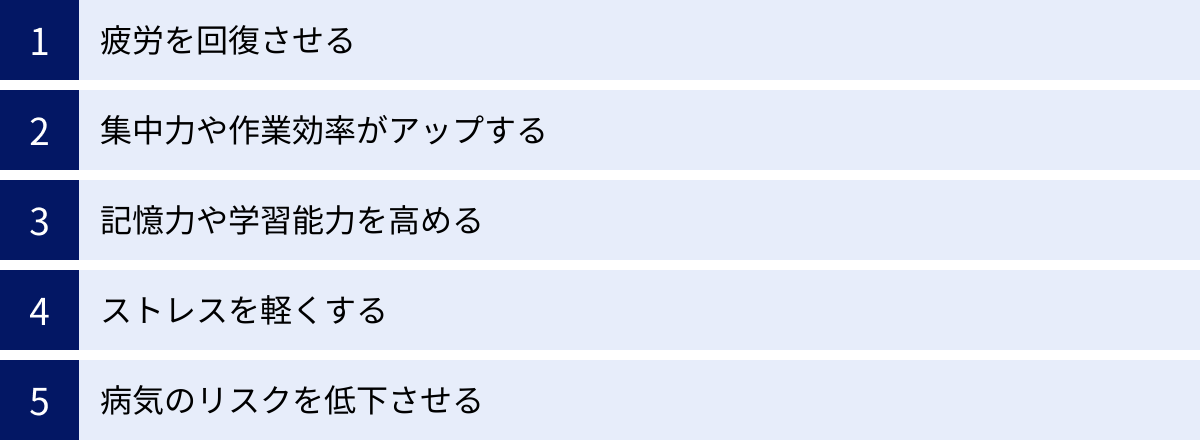

短時間の昼寝は、私たちの心と体に多くのポジティブな影響を与えます。単なる眠気覚ましに留まらない、その多岐にわたる効果を理解することで、昼寝を日々の習慣として取り入れるモチベーションが高まるでしょう。ここでは、科学的に認められている昼寝の主な効果を5つ、詳しく解説します。

疲労を回復させる

日中の活動で蓄積される疲労には、身体的なものと精神的な(脳の)ものがあります。昼寝は、この両方の疲労を効果的に回復させる力を持っています。

まず、精神的な疲労についてです。私たちの脳は、覚醒している間、常に膨大な量の情報処理を行っています。これにより、脳内には「アデノシン」という疲労物質が蓄積されていきます。このアデノシンが脳内の受容体に結合すると、神経細胞の活動が抑制され、眠気や疲労感が生じます。短時間の睡眠は、このアデノシンを分解・除去し、脳の機能をリフレッシュさせる効果があります。 まるで、フル稼働して熱くなったスマートフォンの電源を一度落としてクールダウンさせるように、昼寝は脳のオーバーヒートを防ぎ、クリアな思考を取り戻す手助けをします。

次に、身体的な疲労回復です。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の段階では、「成長ホルモン」が活発に分泌されます。成長ホルモンは、子供の成長に不可欠なだけでなく、成人にとっても細胞の修復や新陳代謝を促進し、日中の活動で傷ついた筋肉や組織を回復させる重要な役割を担っています。短い昼寝でも、この成長ホルモンの分泌は促されるため、体の疲れを和らげる効果が期待できるのです。デスクワークによる肩こりや目の疲れ、立ち仕事による足のむくみといった日常的な身体的ストレスの軽減にも繋がります。

このように、昼寝は脳と体の両面からアプローチし、午後の活動に必要なエネルギーを再充電してくれる、非常に効率的な疲労回復手段と言えるでしょう。

集中力や作業効率がアップする

午後の会議でうとうとしてしまったり、大切な書類作成中に集中力が途切れてしまったりする経験は誰にでもあるでしょう。昼寝は、こうした認知機能の低下を防ぎ、集中力や作業効率を顕著に向上させることが多くの研究で示されています。

この効果を裏付ける最も有名な例が、NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究です。NASAは、宇宙飛行士のパフォーマンス維持のために睡眠に関する研究を重ねてきました。その中で、約26分間の昼寝(パワーナップ)によって、認知能力が34%、注意力(覚醒度)が54%も向上したという結果が報告されています。長時間にわたり高い集中力と正確な判断力が求められる宇宙飛行士にとって、昼寝は極めて重要なパフォーマンス維持ツールなのです。

(参照:NASA Langley Research Center)

なぜ昼寝がこれほどまでに集中力を高めるのでしょうか。そのメカニズムは、前述した疲労物質アデノシンの除去と深く関わっています。アデノシンが減少することで、脳の情報処理速度や注意力、そしてワーキングメモリ(作業記憶)といった認知機能が回復します。ワーキングメモリとは、会話や計算、読み書きなど、一時的に情報を保持しながら処理する能力のことで、これが低下すると、ケアレスミスが増えたり、話の要点が掴めなくなったりします。昼寝は、このワーキングメモリの容量を回復させ、複雑なタスクをスムーズにこなす能力を取り戻させてくれます。

さらに、昼寝は意思決定の質を高める効果も期待できます。疲労が蓄積すると、人は衝動的になったり、リスクを過小評価したりする傾向があります。短時間の休息で脳をリフレッシュさせることで、より冷静で論理的な判断が可能になり、仕事や学習におけるミスの削減、生産性の向上に直結するのです。

記憶力や学習能力を高める

睡眠が記憶の定着に重要な役割を果たしていることは広く知られていますが、その恩恵は夜間の睡眠だけに限りません。昼寝もまた、記憶力や学習能力の向上に大きく貢献します。

私たちの睡眠は、浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」が約90分のサイクルで繰り返されています。このうち、特にノンレム睡眠は、その日に見聞きした出来事や学習した内容(宣言的記憶)を整理し、脳内に長期記憶として定着させる働きがあります。一方、レム睡眠は、手続き記憶(自転車の乗り方など、体で覚える記憶)や感情の整理に関わっているとされています。

午前に新しい知識を学んだり、重要な情報をインプットしたりした場合、昼寝を挟むことで、その情報が脳内で効率的に整理・強化されます。ドイツのザールラント大学の研究では、単語のペアを記憶する実験において、45〜60分の昼寝をしたグループは、昼寝をしなかったグループに比べて、記憶の保持率が大幅に高かったことが示されています。これは、昼寝中の脳が、海馬に一時的に保存された情報を、大脳皮質へと移し、より安定した記憶へと変換するプロセスを促進したためと考えられます。

この効果は、学生や資格取得を目指す社会人にとって特に有益です。例えば、午前中に英単語や歴史の年号を暗記し、午後に昼寝を取り入れることで、学習内容が定着しやすくなります。また、新しいスキルやソフトウェアの使い方を学んだ後にも、昼寝は効果的です。昼寝は、単に脳を休ませるだけでなく、積極的に「学ぶ」行為の一部として捉えることができるのです。たとえ短い15〜20分の昼寝であっても、脳内の情報を整理し、午後の新たな学習に備えるためのスペースを確保する効果が期待できます。

ストレスを軽くする

現代社会は、仕事や人間関係、情報過多など、様々なストレス要因に満ちています。過度なストレスは、心身の健康を損なうだけでなく、パフォーマンスの低下にも繋がります。昼寝は、このストレスを効果的に軽減する、手軽で強力な方法の一つです。

ストレスを感じると、私たちの体は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。コルチゾールは、血糖値や血圧を上昇させて、体がストレス状況に対応できるようにする重要なホルモンですが、慢性的に高いレベルが続くと、免疫機能の低下、不眠、うつ病などの原因となります。

昼寝には、このコルチゾールの血中濃度を下げる効果があることが研究で確認されています。睡眠不足の状態ではコルチゾールのレベルが上昇しやすくなりますが、昼寝によって睡眠負債を補うことで、ホルモンバランスが整い、ストレス反応が緩和されるのです。

また、昼寝は自律神経のバランスを整える上でも役立ちます。日中の活動中は、心身を興奮・緊張させる「交感神経」が優位になっています。一方、睡眠やリラックスしている時には、心身を休息・回復させる「副交感神経」が優位になります。昼寝をすることで、交感神経の過剰な働きが抑えられ、副交感神経が優位な状態へと切り替わります。これにより、心拍数や血圧が落ち着き、筋肉の緊張がほぐれ、心身ともにリラックスした状態を得ることができます。

イライラや不安感が高まっている時に、意識的に15分程度の昼寝を取り入れることで、感情の波を穏やかにし、冷静さを取り戻すことができます。これは、感情をコントロールする脳の前頭前野の機能が、休息によって回復するためです。ストレスフルな状況下でこそ、戦略的な昼寝は心の健康を保つための有効なセルフケアとなるでしょう。

病気のリスクを低下させる

驚くべきことに、定期的な昼寝の習慣は、長期的に見て、心臓病などの深刻な病気のリスクを低下させる可能性が指摘されています。

ギリシャで行われた大規模な疫学研究では、23,000人以上の成人を対象に、昼寝の習慣と心臓病による死亡リスクの関係が調査されました。その結果、週に3回以上、30分程度の昼寝をする習慣がある人は、昼寝をしない人に比べて、心臓病で死亡するリスクが37%も低かったと報告されています。

この背景には、昼寝が血圧を下げる効果があることが関係していると考えられます。高血圧は、心臓や血管に常に負担をかけるため、心筋梗塞や脳卒中の主要なリスク因子です。昼寝をすると、副交感神経が優位になり、血管が拡張して血圧が自然に低下します。この降圧効果が、たとえ一時的なものであっても、毎日繰り返されることで、心血管系への長期的な負担を軽減し、病気のリスクを低下させることに繋がるのです。

また、前述の通り、昼寝はストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、免疫機能の正常化を助けます。慢性的なストレスや睡眠不足は免疫力を低下させ、感染症にかかりやすくなったり、体内の炎症を引き起こしたりしますが、昼寝によってこれを補うことで、全体的な健康維持に貢献します。

もちろん、昼寝だけで全ての病気が予防できるわけではなく、バランスの取れた食事や定期的な運動、そして何よりも質の良い夜間の睡眠が基本です。しかし、日々の健康習慣の一つとして適切な昼寝を取り入れることは、将来の健康への賢い投資と言えるでしょう。

昼寝の最適な時間とは?

昼寝の効果を最大限に引き出し、かつデメリットを避けるためには、「時間」のコントロールが最も重要です。短すぎても効果が薄く、長すぎるとかえって逆効果になります。ここでは、科学的な観点から見た昼寝の最適な時間について、詳しく解説していきます。

基本は15分~20分がベスト

結論から言うと、ほとんどの成人にとって昼寝の最適な時間は15分から20分です。この時間は「パワーナップ」とも呼ばれ、世界中の多くの研究でその有効性が支持されています。

なぜこの時間がベストなのでしょうか。その理由は、睡眠の深さと関係しています。私たちの睡眠は、浅いノンレム睡眠(ステージ1、2)から深いノンレム睡眠(ステージ3、4)、そしてレム睡眠へと移行していきます。

- ステージ1(入眠期): まどろみの状態。

- ステージ2(軽い睡眠): 本格的な睡眠の始まり。脳波に睡眠紡錘波が現れる。

- ステージ3・4(深い睡眠/徐波睡眠): 脳も体も深く休息している状態。成長ホルモンが分泌される。

- レム睡眠: 体は休息しているが、脳は活発に活動している状態。夢を見るのは主にこの段階。

15分から20分の昼寝では、睡眠の段階がステージ2の軽いノンレム睡眠までにとどまります。この段階で目覚めることで、脳の疲労物質であるアデノシンが効果的に除去され、集中力や注意力が回復します。それでいて、深い睡眠には入らないため、すっきりと目覚めることができるのです。

この時間であれば、疲労回復、集中力アップ、ストレス軽減といった昼寝のメリットを効率良く享受できます。オフィスでの昼休みや、リモートワークの合間など、限られた時間でも実践しやすいのも大きな利点です。忙しい現代人にとって、15〜20分の昼寝は最もコストパフォーマンスの高い休息法と言えるでしょう。

30分以上の長い昼寝が逆効果になる理由

「どうせ寝るなら、もう少し長く寝た方が疲れが取れるのでは?」と思うかもしれません。しかし、30分を超える昼寝は、多くの場合、逆効果になってしまいます。その最大の原因が「睡眠慣性(スリープ・イナーシャ)」です。

睡眠慣性とは、目覚めた直後に感じる強い眠気、頭がぼーっとする感覚、判断力や作業能力の低下などを指します。まるで時差ボケのような不快な状態で、昼寝から覚めた後、しばらくの間パフォーマンスが著しく低下してしまいます。これでは、何のために昼寝をしたのか分かりません。

なぜ30分以上の昼寝で睡眠慣性が起こりやすくなるのでしょうか。それは、睡眠時間が30分を超えると、脳が深いノンレ-ム睡眠(徐波睡眠)のステージに入ってしまうからです。深い睡眠は、心身の回復にとって非常に重要ですが、この深い眠りの最中に無理やり目覚ましなどで起こされると、脳が覚醒状態にスムーズに移行できず、強い眠気や混乱が生じます。

さらに、長い昼寝にはもう一つ大きなデメリットがあります。それは、夜の睡眠に悪影響を及ぼすことです。私たちの体には、覚醒している時間が長くなるほど眠気が強まる「睡眠圧」という仕組みがあります。日中に長く眠ってしまうと、この睡眠圧が解放されてしまい、夜になってもなかなか寝付けなくなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。特に、夕方近くに長い昼寝をしてしまうと、体内時計(サーカディアンリズム)も乱れ、不眠の悪循環に陥る可能性が高まります。

これらの理由から、午後のパフォーマンス向上が目的であれば、30分以上の昼寝は避けるのが賢明です。もしうっかり長く寝てしまった場合は、カフェインを摂ったり、軽い運動をしたりして、脳を覚醒させる工夫が必要になります。

90分の昼寝ならOKなケースも

30分以上の昼寝は基本的に推奨されませんが、例外的に「90分」の昼寝であれば有効な場合があります。なぜ90分なのでしょうか。

その答えは、前述した睡眠サイクルにあります。私たちの睡眠は、浅い睡眠から深い睡眠、そしてレム睡眠までを1セットとして、約90分で一巡します。そのため、90分間眠ると、ちょうど1サイクルの終わり、つまり眠りが浅くなったタイミングで自然に目覚めやすくなります。深い睡眠の途中で無理やり起きるわけではないため、睡眠慣性が起こりにくく、すっきりと覚醒できるのです。

この90分の昼寝は「フルサイクルナップ」とも呼ばれ、以下のようなメリットがあります。

- 記憶の定着と学習能力の向上: 90分の睡眠サイクルには、記憶の整理・定着を担う深いノンレム睡眠とレム睡眠の両方が含まれます。そのため、午前中に学んだことの復習や、創造的なアイデア出しに特に効果的です。

- 大幅な疲労回復: 夜間の睡眠が著しく不足している場合(徹夜明けなど)には、90分の昼寝が睡眠負債を補い、心身を大きく回復させてくれます。

- 感情の整理: レム睡眠には、感情的な記憶を処理し、ストレスを和らげる働きがあります。精神的に疲弊している時に、気持ちをリセットする助けになります。

ただし、90分の昼寝は誰にでも、いつでもおすすめできるわけではありません。まず、十分な時間を確保できることが大前提です。平日の昼休みなどでは難しいでしょう。また、たとえ90分でも、夕方以降に行ってしまうと夜の睡眠に影響が出る可能性があります。

90分の昼寝が適しているのは、夜の睡眠が極端に足りていない週末や、時間に余裕のある休日、あるいは夜勤明けなど、特殊な状況に限られます。あくまで「例外的な選択肢」として捉え、基本は15〜20分のパワーナップを心がけるのが良いでしょう。

【目的別】昼寝の時間目安

これまで解説してきたように、昼寝は時間によってその効果や目的が異なります。自分の状況や目的に合わせて最適な時間を選ぶことが重要です。ここでは、目的別の昼寝時間を表にまとめました。

| 昼寝の種類 | 時間の目安 | 主な効果と目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| マイクロスリープ | 数秒〜1分 | 瞬間的な眠気を飛ばす。意図的なものではなく、極度の眠気で生じる現象に近い。 | 効果は限定的。これが頻発する場合は慢性的な睡眠不足のサイン。 |

| ミニナップ | 2〜5分 | ごく短時間で眠気を払い、注意力をわずかに回復させる。 | 疲労回復効果は低い。あくまで応急処置的な位置づけ。 |

| パワーナップ | 10〜20分 | 【最も推奨】 疲労回復、集中力・注意力・作業効率の向上。睡眠慣性が起きにくい。 | 最もバランスが良く、多くの人におすすめできる。 |

| フルサイクルナップ | 90分 | 睡眠サイクルを一周。記憶の定着、創造性の向上、大幅な疲労回復。すっきり目覚めやすい。 | 時間の確保が必要。夜間の睡眠不足を補う場合に有効。夕方以降は避ける。 |

マイクロスリープ(数秒〜1分)

マイクロスリープは、意図的に行う昼寝というよりは、極度の眠気によって瞬間的に意識が途切れる現象を指します。「一瞬、カクンと寝てしまった」という経験がこれにあたります。運転中や重要な会議中に起こると非常に危険です。これが頻繁に起こる場合は、慢性的な睡眠不足や睡眠障害のサインである可能性が高いため、生活習慣の見直しや専門医への相談が必要です。

ミニナップ(2〜5分)

非常に短い時間の昼寝です。本格的な睡眠には入りませんが、目を閉じて脳への情報入力を遮断するだけでも、わずかなリフレッシュ効果はあります。「とにかく眠くて仕方がない」という緊急事態に、少しだけ眠気を飛ばすための応急処置として役立つことがあります。ただし、疲労回復や認知機能の向上といった本格的な効果は期待できません。

パワーナップ(10〜20分)

これが昼寝の基本形であり、最も効果と効率のバランスが取れた方法です。 深い睡眠に入る前に目覚めるため、睡眠慣性に陥ることなく、午後のパフォーマンスを劇的に向上させます。NASAの研究で効果が実証されているのもこの時間帯の昼寝です。日中の眠気対策として、まず試すべきはこのパワーナップです。

フルサイクルナップ(90分)

睡眠サイクルを一周する昼寝です。時間的余裕があり、かつ夜間の睡眠が不足している場合に限り、有効な選択肢となります。記憶の定着や創造性の向上といった、より高度な脳機能の回復が期待できます。ただし、日常的に行うには時間的な制約が大きく、またやり方を間違えると生活リズムを崩す原因にもなるため、計画的に行う必要があります。

昼寝に最適な時間帯

昼寝の効果は、寝る時間の長さだけでなく、「いつ寝るか」という時間帯にも大きく左右されます。体内時計のリズムに合った時間帯に昼寝をすることで、その効果を最大限に引き出し、夜の睡眠への悪影響を最小限に抑えることができます。

昼食後から15時までがゴールデンタイム

昼寝をするのに最も適した時間帯、いわば「ゴールデンタイム」は、昼食後から午後3時(15時)までの間です。これには、私たちの体に備わっている2つの生理的なメカニズムが関係しています。

一つ目は、「サーカディアンリズム(概日リズム)」、つまり体内時計です。私たちの体は、約24時間周期で覚醒と睡眠のリズムを刻んでいます。このリズムには、夜中の2時〜4時頃に最も強い眠気が訪れる「メインの眠気のピーク」と、午後2時〜3時頃に訪れる「サブの眠気のピーク」があります。この午後の眠気は「ポストランチディップ(食後の落ち込み)」とも呼ばれ、自然な生理現象です。この眠気が自然に高まるタイミングで昼寝をすることで、スムーズに入眠し、質の良い休息を得やすくなります。

二つ目は、昼食による血糖値の変動です。食事、特に炭水化物を多く含む食事を摂ると、血糖値が上昇します。すると、血糖値を下げるためにインスリンが分泌されますが、この過程で眠気を誘発する物質が生成されたり、覚醒を促す「オレキシン」という神経伝達物質の働きが抑制されたりすることが知られています。つまり、昼食後に眠くなるのは、体内時計と食事の影響が重なるためであり、このタイミングは体が休息を求めている自然なサインなのです。

したがって、理想的な昼寝のタイミングは、昼食を済ませた後の13時から15時の間ということになります。この時間帯に15〜20分のパワーナップを取り入れることで、午後の眠気を効果的に解消し、リフレッシュした状態で残りの仕事や勉強に取り組むことができるでしょう。

夕方以降の昼寝がNGな理由

一方で、午後3時(15時)を過ぎてからの昼寝、特に夕方の昼寝は原則として避けるべきです。その理由は、夜の本来の睡眠に深刻な悪影響を及ぼす可能性があるからです。

主な理由は2つあります。

第一に、「睡眠圧」の低下です。前述の通り、睡眠圧とは「眠りの借金」のようなもので、朝起きてから活動している時間が長くなるほど蓄積され、夜になると自然な眠気を引き起こします。夕方に昼寝をしてしまうと、このせっかく溜まった睡眠圧が解放(返済)されてしまいます。その結果、夜になってもなかなか眠気を感じず、寝つきが悪くなる「入眠障害」の原因となるのです。

第二に、「体内時計」の乱れです。私たちの体内時計は、光を浴びる時間や食事、活動時間などによって調整されています。夕方という、本来であれば体が徐々に休息モードに向かっていく時間帯に睡眠をとってしまうと、体内時計が「まだ昼間だ」と勘違いしてしまい、夜の睡眠リズムが後ろにずれてしまうことがあります。これが「睡眠相後退」と呼ばれる状態で、いわば人為的に時差ボケを作り出しているようなものです。これが習慣化すると、慢性的な不眠や、朝起きられないといった問題につながる可能性があります。

どうしても夕方に強い眠気を感じる場合は、長い昼寝をするのではなく、5分程度のミニナップや、後述する「目を閉じて安静にする」といった代替策で乗り切るのが賢明です。夜の快眠を守るためにも、昼寝は15時までというルールを徹底することが重要です。

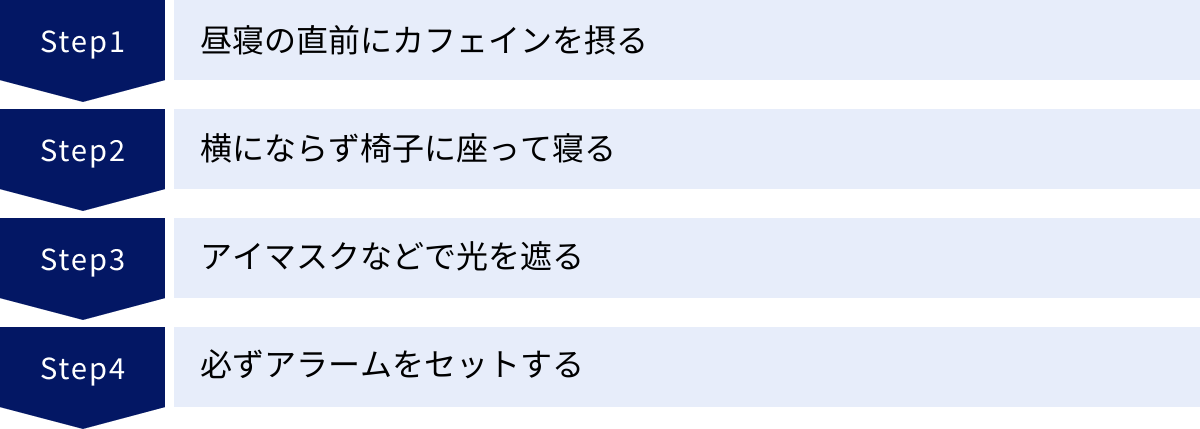

昼寝の効果を最大化するやり方4ステップ

最適な時間と時間帯を選んだら、次はその効果を最大限に引き出すための「やり方」を工夫しましょう。ほんの少しの準備とコツで、昼寝の質は格段に向上します。ここでは、誰でも簡単に実践できる4つのステップを紹介します。

① 昼寝の直前にカフェインを摂る

「寝る前にカフェインを摂ったら、眠れなくなるのでは?」と不思議に思うかもしれません。しかし、これこそが昼寝の効果を最大化する究極のテクニック「コーヒーナップ(またはカフェインナップ)」です。

この方法の鍵は、カフェインが体内で効果を発揮するまでの時間差にあります。コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインは、摂取してから脳に到達し、覚醒作用を及ぼし始めるまでに約20〜30分かかります。

一方、最適な昼寝時間は15〜20分です。つまり、昼寝をする直前にコーヒーを一杯飲んでから寝ると、ちょうど昼寝から目覚めるタイミングでカフェインの効果が現れ始めるのです。

このメカニズムをもう少し詳しく見てみましょう。脳の疲労や眠気は、疲労物質「アデノシン」が脳内のアデノシン受容体に結合することで生じます。カフェインは、このアデノシンと構造が似ているため、アデノシンが結合するのをブロックすることで覚醒作用をもたらします。

コーヒーナップでは、まず15〜20分の睡眠によって脳内のアデノシンが除去され、受容体が空いた状態になります。そこに、ちょうど目覚める頃に到達したカフェインが効率よく結合するため、「睡眠によるリフレッシュ効果」と「カフェインによる覚醒効果」の相乗効果が生まれ、驚くほどスッキリとした目覚めを体験できるのです。

実践する際のポイントは以下の通りです。

- タイミング: 昼寝をする直前に飲む。

- 量: コーヒーなら1杯、緑茶や紅茶でもOK。エナジードリンクは糖分が多いものもあるため注意が必要。

- 種類: ホットよりもアイスの方が早く吸収される傾向があります。また、砂糖の入れすぎは血糖値の急変動を招くので控えめに。

このコーヒーナップを試せば、昼寝後のぼんやり感(睡眠慣性)を効果的に防ぎ、すぐにトップギアで活動を再開できるでしょう。

② 横にならず椅子に座って寝る

昼寝をする際、ベッドやソファに横になると、あまりの心地よさについ寝過ごしてしまった、という経験はありませんか。快適すぎる環境は、深い睡眠を誘発し、30分以上の長い昼寝につながりやすくなります。

そこで推奨されるのが、椅子に座ったまま、あるいはデスクに突っ伏す姿勢で寝ることです。横になるのに比べて、少し不快な体勢で寝ることには、2つの大きなメリットがあります。

- 深い睡眠に入りすぎるのを防ぐ: 完全にリラックスした状態ではないため、睡眠が深くなりすぎるのを物理的に防ぎます。これにより、最適な15〜20分で自然と目が覚めやすくなったり、アラームで起きる際の抵抗感が少なくなったりします。目標の時間内に起き、睡眠慣性を避ける上で非常に効果的です。

- オフィスなどでも実践しやすい: 職場に仮眠室がない場合でも、自席の椅子や休憩スペースのソファを使えば、誰でも手軽に昼寝を実践できます。デスクに突っ伏す場合は、クッションや丸めたタオルを枕代わりにすると、腕のしびれや首への負担を軽減できます。

椅子で寝る際の具体的な姿勢としては、背もたれに深くもたれかかり、首の角度を安定させることがポイントです。ネックピローがあれば、首をしっかりと支えてくれるため、より快適な姿勢で休息できます。

「あえて少し不快な環境を作る」ことが、寝過ごしを防ぎ、短時間で効率的な休息を得るための重要な戦略なのです。

③ アイマスクなどで光を遮る

私たちの体は、光、特に目から入る光の量によって睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。明るい光を浴びると脳は「活動の時間だ」と認識し、暗くなると「休息の時間だ」と判断します。

このメカニズムの中心にあるのが、「メラトニン」という睡眠ホルモンです。メラトニンは、脳の松果体から分泌され、自然な眠りを誘う働きがあります。このメラトニンの分泌は光によって強く抑制されるため、明るい場所ではなかなか分泌されません。

オフィスの照明や窓から差し込む自然光がある環境では、たとえ目を閉じていても、まぶたを通して光を感じ取り、脳が十分に休息モードに入れないことがあります。これでは、昼寝の効果が半減してしまいます。

そこで非常に有効なのが、アイマスクを使って物理的に光を遮断することです。視界を完全に暗くすることで、脳は「夜が来た」と錯覚し、メラトニンの分泌が促されます。これにより、よりスムーズな入眠が可能になり、短時間でも質の高い、深いリラックス状態を得ることができます。

アイマスクがない場合でも、ハンカチやタオルで目元を覆ったり、パーカーのフードを深くかぶったりするだけでも効果はあります。また、可能であれば、部屋の照明を少し落とす、カーテンを閉めるといった工夫も有効です。

わずか15分の昼寝でも、暗い環境を作ることで、その質は大きく向上します。 昼寝を習慣にするなら、アイマスクは必須アイテムの一つと言えるでしょう。

④ 必ずアラームをセットする

これは昼寝を成功させるための、最も基本的かつ絶対的なルールです。どれだけ完璧な準備をしても、寝過ごしてしまっては元も子もありません。

15〜20分という最適な時間を守るためには、アラームのセットが不可欠です。特に、疲労が溜まっている時ほど、意図せず深い眠りに落ちてしまいがちです。「少しだけ」のつもりが1時間も寝てしまい、起きたら頭がぼーっとして罪悪感に苛まれる、という最悪の事態を防がなければなりません。

アラームをセットする際のポイントは以下の通りです。

- 時間設定: 実際に眠りたい時間(例: 20分)にセットします。入眠までの時間を考慮して少し長めに設定する必要はありません。20分後に強制的に起きる、という意識が重要です。

- 音量と音の種類: 職場で昼寝をする場合は、周りの迷惑にならないよう、バイブレーション(振動)モードに設定するのがマナーです。スマートフォンのアラームであれば、徐々に音が大きくなる設定や、心地よいメロディを選ぶと、驚いて起きることなく、スムーズに覚醒できます。

- スヌーズ機能はオフに: 「あと5分」の誘惑は、長い昼寝につながる最大の敵です。スヌーズ機能は使わず、一度で起きる習慣をつけましょう。

アラームをセットするという行為は、「これは計画的な休息であり、決められた時間で終了する」という自己暗示にもなります。この意識づけが、ダラダラとした睡眠を防ぎ、昼寝を生産的な活動へと変えるのです。スマートフォンさえあれば誰でもできる、最も簡単で最も重要なステップです。

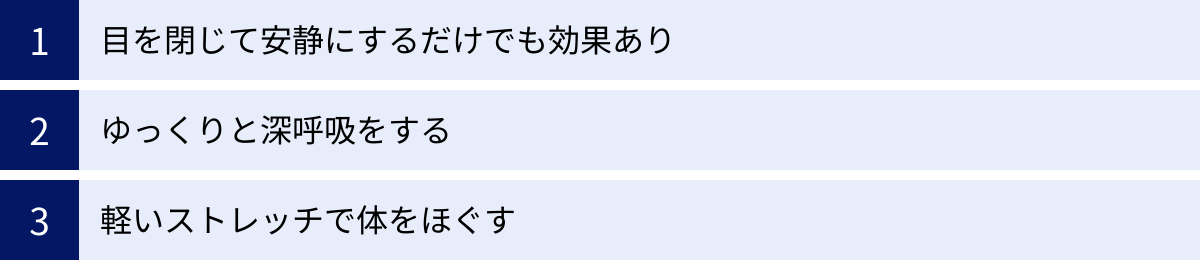

どうしても昼寝ができない時の対処法

「昼寝が体に良いのは分かっているけれど、なかなか寝付けない」「職場の環境的に眠るのは難しい」という人も少なくないでしょう。しかし、諦める必要はありません。実際に眠ることができなくても、脳と体を休ませる方法はあります。ここでは、昼寝ができない時の効果的な代替策を3つ紹介します。

目を閉じて安静にするだけでも効果あり

たとえ眠れなくても、ただ目を閉じて、静かに座っているだけでも、脳を休ませる効果が期待できます。 これは「静的休息」と呼ばれ、科学的にもその有効性が認められています。

私たちの脳は、覚醒している間、特に視覚から膨大な量の情報を受け取り、処理し続けています。パソコンの画面、スマートフォンの通知、周りの人々の動きなど、目を開けているだけで脳は常に働き続けているのです。

目を閉じるというシンプルな行為は、この視覚情報の入力を8割以上カットすると言われています。外部からの刺激を大幅に減らすことで、脳の情報処理の負荷が軽減され、CPUを休ませるように脳をクールダウンさせることができます。これにより、頭がクリアになり、集中力が回復する効果が得られます。

この方法は、瞑想やマインドフルネスの基本でもあります。椅子に座り、背筋を軽く伸ばし、ゆっくりと目を閉じます。そして、自分の呼吸に意識を向けるなどして、5分から10分程度、静かな時間を過ごしてみましょう。眠ってしまわないように注意が必要ですが、「眠らなければ」というプレッシャーから解放されるため、かえってリラックスできることもあります。

周りの目が気になる場合は、少し考え事をしているふりをする、トイレの個室を利用するなど、場所を工夫するのも良いでしょう。「眠る」のではなく「脳を休ませる」という意識で、この静的休息を試してみてください。

ゆっくりと深呼吸をする

日中の活動やストレスは、無意識のうちに私たちの呼吸を浅く、速くします。これは交感神経が優位になっているサインであり、心身が緊張・興奮状態にあることを示しています。この状態が続くと、疲労が蓄積し、集中力も低下します。

そこで効果的なのが、意識的にゆっくりとした深呼吸を行うことです。深呼吸には、心身をリラックスさせる副交感神経を優位に切り替える働きがあります。副交感神経が優位になると、心拍数が落ち着き、血圧が下がり、筋肉の緊張がほぐれ、脳波はリラックス状態を示すα波が増加します。

昼寝の代替として深呼吸を取り入れることで、短時間で心身をリフレッシュさせることができます。具体的な方法としては、「腹式呼吸」がおすすめです。

- 椅子に楽な姿勢で座り、背筋を軽く伸ばします。片手をお腹に当てると、お腹の動きが分かりやすくなります。

- まず、口からゆっくりと体の中の空気をすべて吐き出します。

- 次に、鼻から4秒かけて、お腹が膨らむのを意識しながら息を吸い込みます。

- 7秒間、息を止めます。

- 最後に、口から8秒かけて、お腹がへこむのを意識しながら、ゆっくりと息を吐き出します。

この「4-7-8呼吸法」は、心身をリラックスさせるのに非常に効果的とされています。このサイクルを3〜5回繰り返すだけでも、頭がスッキリし、気持ちが落ち着くのを感じられるでしょう。眠気を感じた時や、集中力が切れたと感じた時に、ぜひ試してみてください。

軽いストレッチで体をほぐす

長時間同じ姿勢でデスクワークを続けていると、血行が悪くなり、肩や首、背中の筋肉が凝り固まってしまいます。この身体的な不快感は、脳のパフォーマンス低下にも直結します。

そんな時には、軽いストレッチで体をほぐすのが効果的です。ストレッチには、以下のようなメリットがあります。

- 血行促進: 凝り固まった筋肉を伸ばすことで、血流が改善されます。脳への血流も増加するため、眠気が覚め、頭がシャキッとします。

- 筋肉の緊張緩和: 筋肉の緊張をほぐすことで、肩こりや腰痛などの身体的な不快感を軽減し、リラックス効果が得られます。

- 気分転換: 体を動かすこと自体が、良い気分転換になります。煮詰まった思考から一旦離れ、新たな視点を得るきっかけにもなります。

オフィスでも自席で簡単にできるストレッチをいくつか紹介します。

- 首のストレッチ: ゆっくりと首を前に倒し、次に後ろへ。そして左右に傾け、最後にゆっくりと回します。

- 肩のストレッチ: 両手を肩に置き、肘で大きな円を描くように前回し・後ろ回しをします。また、両手を後ろで組み、胸を張るようにぐっと伸ばすのも効果的です。

- 背伸び: 両手を上で組んで、天井に向かってぐーっと伸びをします。体側を伸ばすように、左右に体を傾けるのも良いでしょう。

- 手首・足首のストレッチ: 手首や足首をぶらぶらさせたり、ゆっくり回したりするだけでも、末端の血行が良くなります。

これらのストレッチを、深呼吸と組み合わせながら5分程度行うだけで、体は温まり、心もリフレッシュされます。眠る時間やスペースがなくても、体を動かすことで、午後の活動に向けた良い再起動となるでしょう。

昼寝をしても眠気が取れない原因と対処法

「推奨されている通りに15分の昼寝をしたのに、全然眠気が取れない」「むしろ、前より眠くなった気がする」という経験はありませんか。昼寝をしてもスッキリしない場合、その背景にはいくつかの原因が考えられます。ここでは、その主な原因と、眠気を覚ますための具体的な対処法を解説します。

昼寝後も眠い場合に考えられる原因

夜の睡眠の質が悪い・時間が足りない

昼寝をしても眠気が取れない最も一般的な原因は、そもそも夜間の睡眠が根本的に足りていないことです。慢性的な睡眠不足、いわゆる「睡眠負債」が溜まっている状態では、15〜20分の短い昼寝だけでは到底補いきれません。

成人に推奨される睡眠時間は7〜9時間とされていますが、仕事やプライベートの都合で、日常的にこれより短い睡眠時間しか確保できていない人は少なくありません。また、時間は足りていても、眠りが浅かったり、夜中に何度も目が覚めたりするなど、睡眠の「質」が低い場合も同様です。

睡眠負債が深刻な状態では、体は常に強い睡眠欲求を抱えています。そのため、昼寝をすると、脳が「やっと眠れる!」と判断し、一気に深い眠りに落ちようとします。その結果、短い時間では全く足りず、目覚めた後も強烈な眠気が残ってしまうのです。

この場合、昼寝のやり方を見直すだけでなく、夜の睡眠習慣そのものを見直すことが最も重要です。就寝・起床時間を一定にする、寝る前のスマートフォン操作を控える、寝室の環境を整えるなど、根本的な解決策に取り組む必要があります。

睡眠に関する病気の可能性

夜の睡眠を十分にとっているはずなのに、日中の耐えがたい眠気が続く場合は、何らかの睡眠障害が隠れている可能性も考慮する必要があります。

代表的なものに、以下の2つがあります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする病気です。呼吸が止まるたびに脳が覚醒状態に近くなるため、本人は気づかなくても、睡眠が断片的になり、質が著しく低下します。その結果、日中に激しい眠気や倦怠感が生じます。大きないびきや、起床時の頭痛なども特徴的な症状です。

- 過眠症(ナルコレプシーなど): 夜に十分眠っていても、日中に突然、耐えがたい眠気に襲われて眠り込んでしまう病気です。ナルコレプシーの場合、笑ったり驚いたりした時に体の力が抜ける「情動脱力発作」を伴うこともあります。

これらの病気は、単なる寝不足とは異なり、専門的な診断と治療が必要です。もし、「いびきがうるさいと指摘される」「日中の眠気が異常で、仕事や生活に支障が出ている」といった自覚症状がある場合は、自己判断せずに、睡眠専門のクリニックや呼吸器内科、精神科などを受診することを強くお勧めします。

眠気を覚ますための対処法

昼寝後になかなか眠気が覚めない時や、日中に急な眠気に襲われた時に、素早く頭をシャキッとさせるための応急処置的な対処法をいくつか紹介します。

カフェインを摂取する

最も手軽で効果的な方法の一つが、コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインを摂取することです。前述の通り、カフェインには脳内の疲労物質アデノシンの働きをブロックし、覚醒を促す作用があります。効果が現れるまでに20〜30分かかるため、眠気を感じ始めたら早めに飲むのがポイントです。ただし、夕方以降の摂取は夜の睡眠に影響する可能性があるため、時間帯には注意しましょう。

軽い運動をする

じっとしていると、ますます眠気は強くなります。そんな時は、少し体を動かしてみましょう。席を立って少し歩き回る、階段を上り下りする、その場で軽くジャンプするなど、心拍数を少し上げる程度の軽い運動が効果的です。血行が促進され、脳に新鮮な酸素が送り込まれることで、覚醒レベルが上がります。前述したストレッチも有効です。

ガムを噛む

ガムを噛むという「咀嚼(そしゃく)」運動は、あごの筋肉を動かすことで脳幹にある網様体賦活系を刺激し、脳全体を覚醒させる効果があります。特に、ミント系のフレーバーのガムは、その清涼感が鼻や口の粘膜を刺激し、よりスッキリとした感覚を得られます。会議中など、他の方法が試しにくい場面でも実践しやすいのがメリットです。

冷たい水で顔を洗う

古典的な方法ですが、非常に効果的です。冷たい水による刺激が、顔の皮膚にある三叉神経を通じて脳に伝わり、交感神経を活性化させます。これにより、心拍数が上がり、血圧が上昇し、体が一気に覚醒モードに切り替わります。顔を洗うのが難しい場合は、冷たい水で手を洗ったり、冷たいペットボトルを首筋に当てたりするだけでも、同様の効果が得られます。

これらの対処法はあくまで一時的なものです。根本的な眠気対策としては、やはり質の良い夜間睡眠の確保が最も重要であることを忘れないようにしましょう。

快適な昼寝のためのおすすめグッズ5選

昼寝の効果を最大化するためには、短時間でいかにリラックスできる環境を作るかが鍵となります。ここでは、オフィスや自宅での昼寝をより快適で質の高いものにするためのおすすめグッズを5つ紹介します。これらのアイテムを上手に活用して、自分だけの最適な仮眠環境を整えましょう。

① アイマスク

昼寝の質を左右する最も重要なアイテムと言っても過言ではありません。前述の通り、光を遮断することは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を促し、スムーズな入眠と質の高い休息に不可欠です。オフィスの明るい照明の下でも、アイマスク一つで、脳を休息モードに切り替える手助けをしてくれます。

選ぶ際のポイントは「遮光性」と「フィット感」です。鼻の周りなどから光が漏れにくい立体構造のものや、シルクなどの肌触りの良い素材でできたものがおすすめです。圧迫感が少なく、長時間つけていても快適なものを選びましょう。最近では、温熱機能付きのものや、アロマの香りを楽しめるものなど、付加価値のあるアイマスクも人気です。

② ネックピロー

椅子に座ったままで昼寝をする際の最大の悩みは、首への負担です。うたた寝をしていて、首が「カクン」となって痛みで目が覚めた経験がある人も多いでしょう。ネックピローは、首周りをしっかりと支え、頭の重さを分散させることで、無理のない安定した姿勢を保つ手助けをしてくれます。

移動中に使うU字型のものが一般的ですが、デスクで突っ伏して寝る際に使う穴の開いた枕タイプや、様々な形に変形させて使えるものなど、種類は多様です。素材も、低反発ウレタンやマイクロビーズ、空気で膨らませるエアタイプなど様々。自分の寝る姿勢や好みに合わせて、最適なものを見つけることが快適な昼寝への近道です。

③ 耳栓

光と同様に、音もまた睡眠を妨げる大きな要因です。オフィスの電話の音、同僚の話し声、キーボードを叩く音など、予期せぬ雑音は脳を覚醒させてしまい、リラックスを妨げます。耳栓は、これらの周囲の騒音を効果的にシャットアウトし、静かで落ち着いた環境を作り出すための必須アイテムです。

耳栓には、ウレタンフォーム製、シリコン製、デジタル式などがあります。ウレタン製のものは遮音性が高く安価ですが、使い捨てが基本です。シリコン製のものは洗って繰り返し使え、フィット感も調整しやすいのが特徴。最近では、騒音だけをカットし、人の声やアナウンスは聞こえるようにする「デジタル耳栓」も登場しており、用途に応じて選ぶことができます。

④ ブランケット

昼寝をしている間、特に睡眠の初期段階では、体温がわずかに低下します。体が冷えると、筋肉が緊張し、リラックスしにくくなるだけでなく、風邪を引く原因にもなりかねません。特に、冷房が効いた夏場のオフィスなどでは、体温調節が重要になります。

ブランケットを一枚かけるだけで、この体温低下を防ぎ、体を適度な温かさで包み込むことで、安心感が生まれ、より深いリラックス状態に入りやすくなります。ひざ掛けサイズのコンパクトなもので十分です。シルクやフリース、コットンなど、肌触りの良い素材を選ぶと、さらに心地よさが増します。夏場は薄手のタオルケット、冬場は少し厚手のものと、季節に合わせて使い分けるのも良いでしょう。

⑤ アロマオイル

香りは、脳に直接働きかけ、感情や自律神経に影響を与えることが知られています。リラックス効果の高い香りを活用することで、短時間でも心身の緊張をほぐし、スムーズな入眠をサポートします。

昼寝におすすめの代表的なアロマオイルは以下の通りです。

- ラベンダー: 「万能オイル」とも呼ばれ、鎮静作用が高く、ストレスや不安を和らげ、リラックスさせる効果で知られています。

- カモミール: 甘く優しい香りで、神経のたかぶりを鎮め、心を落ち着かせる効果があります。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかな香りの中にフローラルな甘さがあり、リラックス効果と同時に、気分を明るくする効果も期待できます。

使い方は簡単で、ティッシュやハンカチに1〜2滴垂らして枕元に置くだけです。火や電気を使わないので、オフィスでも手軽に実践できます。目覚めた後のリフレッシュには、ペパーミントやレモンなどのスッキリとした香りがおすすめです。

昼寝に関するよくある質問

ここまで昼寝の効果や方法について詳しく解説してきましたが、まだいくつか疑問が残っているかもしれません。ここでは、昼寝に関して多くの人が抱きがちな質問に、Q&A形式でお答えします。

昼寝は毎日してもいい?

結論から言うと、適切な時間(15〜20分)と時間帯(15時まで)を守れるのであれば、昼寝は毎日しても問題ありません。 むしろ、習慣化することにはメリットがあります。

毎日決まった時間に昼寝をすることで、それが生活リズムの一部となり、体内時計が整いやすくなります。体が「この時間は休息の時間だ」と学習するため、よりスムーズに入眠できるようになり、昼寝の効果を安定して得られるようになります。午後の眠気に悩まされている人にとっては、毎日実践することで、日中のパフォーマンスをコンスタントに高いレベルで維持できるでしょう。

ただし、注意点もあります。もし、毎日昼寝をしないと日中の活動がままならないほど強い眠気を感じる場合は、前述したように、夜間の睡眠不足や睡眠障害が背景にある可能性が考えられます。昼寝はあくまで夜の睡眠を「補う」ものであり、「置き換える」ものではありません。夜の睡眠の質と量を確保することが大前提であることを忘れないようにしましょう。

また、日によっては特に眠気を感じない日もあるかもしれません。そうした日に無理に昼寝をする必要はありません。体の声に耳を傾け、必要だと感じた時に取り入れる、という柔軟な姿勢も大切です。

昼寝をすると夜眠れなくなるのはなぜ?

「昼寝をすると、夜なかなか寝付けなくなってしまう」という悩みは非常に多く聞かれます。この現象が起こる主な原因は、「時間」と「時間帯」の2つを間違えているケースがほとんどです。

- 時間が長すぎる: 30分以上の長い昼寝をすると、深い睡眠に入ってしまいます。これにより、日中に睡眠欲求(睡眠圧)が大きく解消されてしまうため、夜になっても「眠りたい」という体のサインが弱くなってしまいます。夜の寝つきを良くするためには、日中に適度な睡眠圧を溜めておく必要があるのです。

- 時間帯が遅すぎる: 午後3時(15時)以降、特に夕方に昼寝をすると、体内時計が乱れる原因になります。体は光や活動のパターンで時間を認識しているため、夕方に眠るという行為は、「まだ昼間だ」という誤ったシグナルを脳に送ることになります。これにより、夜の睡眠リズムが後ろにずれ込み、結果として夜眠れなくなってしまうのです。

もし昼寝後に夜の睡眠に影響が出ていると感じる場合は、まずご自身の昼寝習慣を見直してみてください。昼寝の時間を20分以内に短縮し、必ず15時までに終えるようにするだけで、問題が解決することがほとんどです。それでも改善しない場合は、昼寝自体が体質的に合っていない可能性も考えられます。その場合は、無理に眠ろうとせず、「目を閉じて休む」などの代替策に切り替えるのが良いでしょう。

休日の寝だめは効果がある?

平日の睡眠不足を補うために、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」。多くの人が経験あると思いますが、残念ながら、寝だめは睡眠不足の解消法として効果的とは言えません。 むしろ、長期的には健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

その最大の理由は、「社会的ジェットラグ(社会的時差ボケ)」を引き起こすからです。平日と休日で起床時間が大きくずれると、体内時計が混乱し、まるで毎週時差のある国へ旅行しているかのような状態になります。その結果、月曜日の朝に強いだるさや眠気を感じたり、日曜の夜に寝付けなくなったりします。

研究によると、社会的ジェットラグは、肥満や2型糖尿病、心臓病などのリスクを高めることも指摘されています。

では、平日の睡眠不足はどうすれば良いのでしょうか。理想は、平日も休日もできるだけ同じ時間に起きることです。もしどうしても睡眠時間を補いたいのであれば、休日の起床時間を平日プラス2時間以内に留めるのが良いとされています。例えば、平日は6時に起きているなら、休日は8時までに起きる、といった具合です。

そして、足りない分は昼寝で補うのが賢明な方法です。休日の午後に、90分のフルサイクルナップを取り入れるなど、計画的に休息時間を設けることで、体内時計の乱れを最小限に抑えながら、効果的に疲労を回復させることができます。寝だめで生活リズムを崩すよりも、質の良い昼寝を戦略的に活用する方が、はるかに健康的で生産的な休日の過ごし方と言えるでしょう。