「最近、日中にどうしようもない眠気に襲われる」「週末は昼過ぎまで寝てしまう」「なんとなく集中力が続かない」…そんな悩みを抱えていませんか。それは単なる「寝不足」ではなく、気づかないうちに蓄積された「睡眠負債」が原因かもしれません。

睡眠負債は、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なった状態を指し、放置すると心身に深刻な影響を及ぼす可能性があります。現代社会では、仕事やプライベートの多忙さから、多くの人がこの問題を抱えていると言われています。

この記事では、睡眠負債とは何か、その定義から原因、危険な症状までを徹底的に解説します。さらに、ご自身で睡眠負債の度合いをチェックできるリストや、科学的根拠に基づいた具体的な解消法、そして自分にとって本当に必要な睡眠時間を見つける方法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、睡眠負債に関する正しい知識が身につき、健康で活力に満ちた毎日を取り戻すための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠負債とは

まず、近年よく耳にするようになった「睡眠負債」という言葉の正確な意味から理解していきましょう。これは一過性の寝不足とは異なり、より慢性的で深刻な状態を指す概念です。ここでは、睡眠負債の定義、日本人が置かれている状況、そして負債が溜まってしまう主な原因について詳しく掘り下げていきます。

睡眠不足が借金のように積み重なる状態のこと

睡眠負債とは、自分にとって必要な睡眠時間と、実際の睡眠時間との差(不足分)が、まるで借金のように日々蓄積していく状態を指します。この概念は、スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の所長である西野精治教授によって提唱され、広く知られるようになりました。

例えば、あなたにとって最適な睡眠時間が1日8時間だとします。しかし、平日は仕事の都合で6時間しか眠れていないとすると、1日あたり2時間の睡眠不足が生じます。この「2時間」が睡眠負債となり、月曜日から金曜日までの5日間で合計10時間もの負債が溜まる計算になります。

重要なのは、これが単なる「寝不足」とは異なる点です。一晩徹夜した後のような急性の寝不足は、翌日に十分な睡眠をとることで比較的簡単に回復できます。しかし、睡眠負債は、毎日30分や1時間といったわずかな不足が慢性的に続くことで、自覚のないまま心身のパフォーマンスを徐々に蝕んでいくという特徴があります。

借金が利子によって膨らんでいくように、睡眠負債も蓄積すればするほど、日中の眠気や集中力低下といった「利息」の支払いを心身に強いることになります。そして、返済が滞れば、やがては生活習慣病や精神疾患といった、より深刻な健康問題を引き起こす「自己破産」のような状態に陥るリスクさえあるのです。

多くの人は、「自分はショートスリーパーだから大丈夫」「眠気に慣れているから問題ない」と考えがちですが、これは非常に危険な誤解です。遺伝的に短い睡眠時間でも健康を維持できる真のショートスリーパーは、人口の1%未満とも言われ、ほとんどの人は自覚のないまま睡眠負債を抱えているのが実情です。慢性的な眠気やだるさに慣れてしまい、本来の自分のパフォーマンスレベルを忘れてしまっているケースが少なくありません。

したがって、睡眠負債は「気合で乗り切れる」類のものではなく、健康を維持するために計画的に「返済」する必要がある、重大な問題として認識することが不可欠です。

日本人の睡眠時間は世界的に見ても短い

睡眠負債が日本で特に問題視される背景には、日本人の睡眠時間が世界的に見て極めて短いという事実があります。

経済協力開発機構(OECD)が2021年に発表した調査によると、日本の平均睡眠時間は7時間22分であり、調査対象となった33カ国の中で最も短いという結果が出ています。これは、全加盟国の平均である8時間28分を1時間以上も下回る数値です。

| 国名 | 平均睡眠時間 |

|---|---|

| 日本 | 7時間22分 |

| 韓国 | 7時間51分 |

| メキシコ | 8時間1分 |

| OECD平均 | 8時間28分 |

| アメリカ | 8時間48分 |

| フランス | 8時間33分 |

| 南アフリカ | 9時間13分 |

参照:OECD Gender Data Portal 2021

このデータは、日本がいかに「眠れていない国」であるかを客観的に示しています。なぜ、これほどまでに日本人の睡眠時間は短いのでしょうか。その原因は複合的ですが、主に以下のような社会的・文化的背景が考えられます。

- 長時間労働と通勤時間: 日本の労働環境は依然として長時間労働が常態化している企業が多く、それに加えて長い通勤時間が睡眠時間を圧迫する大きな要因となっています。

- 24時間社会の進展: コンビニエンスストアやインターネットサービスの普及により、昼夜を問わず活動できる便利な社会になった反面、生活リズムが不規則になりやすく、夜更かしを助長する環境が整っています。

- 睡眠に対する意識の低さ: 「睡眠時間を削って頑張ることが美徳」とされるような風潮が根強く残っており、睡眠の重要性に対する社会全体の意識が低いことも一因です。勉強や仕事のために睡眠を犠牲にすることに、罪悪感よりもむしろ達成感を覚える人も少なくありません。

- スマートフォンの普及: 就寝前にベッドの中でスマートフォンを操作する習慣は、ブルーライトの影響で脳を覚醒させ、寝つきを悪くする大きな原因となっています。

これらの要因が絡み合い、多くの日本人が知らず知らずのうちに睡眠負債を抱えやすい状況に置かれているのです。世界で最も睡眠時間が短いという事実は、それだけ多くの人々が睡眠負債による健康リスクに晒されていることを意味しており、個人レベルだけでなく社会全体で取り組むべき喫緊の課題と言えるでしょう。

睡眠負債がたまる主な原因

睡眠負債が蓄積する原因は、大きく分けて「睡眠の量的な問題」と「睡眠の質的な問題」の2つに分類できます。どちらか一方、あるいは両方が組み合わさることで、負債は着実に溜まっていきます。

必要な睡眠時間が確保できていない

これは睡眠負債の最も直接的で分かりやすい原因であり、「睡眠の量的不足」です。

前述の通り、仕事、家事、育児、介護、学業など、現代社会を生きる私たちは多くの役割と責任を抱えています。限られた24時間の中でこれらすべてをこなそうとすると、真っ先に削られがちなのが睡眠時間です。

- ビジネスパーソン: 締め切り前の残業や、スキルアップのための自己学習、付き合いの飲み会などで帰宅が遅くなり、結果的に睡眠時間が短くなります。

- 子育て世代: 夜泣きや授乳で夜中に何度も起きる必要があったり、子どもを寝かしつけた後に溜まった家事を片付けたりすることで、まとまった睡眠を確保することが困難です。

- 学生: 受験勉強やレポート、アルバイトなどに追われ、夜更かしが常態化しやすくなります。

このように、様々なライフステージにおいて、物理的に十分な睡眠時間を確保できない状況が生まれがちです。本人は「やらなければならないこと」のために意識的に睡眠を削っているつもりでも、体は着実に負債を記録しています。週末に寝だめをしても、平日の不足分を完全に補うことは難しく、結果として慢性的な睡眠負債状態に陥ってしまうのです。

睡眠の質が低下している

たとえベッドで7時間、8時間と過ごしていても、その睡眠の「質」が低ければ、心身は十分に休息できず、睡眠負債は溜まっていきます。これが「睡眠の質的不足」です。

睡眠の質を低下させる要因は多岐にわたります。

- ストレス: 仕事や人間関係の悩みなど、精神的なストレスは交感神経を活発にし、脳を興奮状態にします。これにより、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったり(中途覚醒)、早朝に目が覚めてしまったりします。

- 不規則な生活リズム: 平日と休日で起床・就寝時刻が大きく異なると、体内時計が乱れてしまいます。体内時計の乱れは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌リズムを狂わせ、自然な眠りを妨げます。

- 不適切な就寝前の習慣:

- カフェイン: コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは、覚醒作用が4時間以上続くこともあり、就寝前に摂取すると眠りを妨げます。

- アルコール: 寝酒は寝つきを良くするように感じられますが、実際にはアルコールが分解される過程で覚醒作用のあるアセトアルデヒドが生成され、眠りを浅くし、中途覚醒の原因となります。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンにも強い覚醒作用があり、睡眠の質を著しく低下させます。

- スマートフォンやPCの使用: これらのデバイスが発するブルーライトは、メラトニンの分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

- 不適切な睡眠環境: 寝室が明るすぎる、騒がしい、暑すぎる・寒すぎる、湿気が多い・乾燥しすぎているといった環境は、快適な睡眠を妨げる大きな要因です。また、体に合わないマットレスや枕も、寝返りを妨げたり、体に負担をかけたりして睡眠の質を下げます。

- 睡眠関連の疾患: 睡眠時無呼吸症候群(SAS)やむずむず脚症候群といった病気が隠れている場合もあります。これらは本人の自覚がないまま睡眠の質を著しく低下させるため、いびきや足の不快感を指摘された場合は、専門医への相談が必要です。

このように、睡眠負債は単に「早く寝ないから」という単純な問題ではなく、生活習慣や環境、さらには精神的・身体的な健康状態が複雑に絡み合った結果として生じます。まずは自分の生活を振り返り、どの要因が睡眠を妨げているのかを把握することが、負債返済への第一歩となります。

もしかして睡眠負債?簡単にできるセルフチェックリスト

「自分は睡眠負債を抱えているのだろうか?」と疑問に思った方のために、日常生活の中で現れるサインをまとめたセルフチェックリストをご用意しました。特別な機器は必要なく、ご自身の普段の様子を振り返るだけで簡単にチェックできます。

以下の12の項目のうち、3つ以上当てはまる場合は睡眠負債が蓄積している可能性があります。5つ以上当てはまる方は、すでになんらかの不調を感じているかもしれません。すぐに生活習慣の見直しを始めることをお勧めします。

【睡眠負債セルフチェックリスト】

□ 1. 平日の朝、目覚まし時計が鳴ってもスヌーズ機能なしでは起きられない。

アラーム1回でスッキリ起きられず、何度もスヌーズボタンを押してしまうのは、体がまだ休息を必要としているサインです。

□ 2. ベッドに入ってから5分以内に眠りに落ちてしまう。

「寝つきが良い」とポジティブに捉えがちですが、これは「気絶するように眠っている」状態で、極度の睡眠不足を示している可能性があります。健康な状態では、通常10〜20分かけて緩やかに眠りに入ります。

□ 3. 休日は、平日の起床時刻より2時間以上遅くまで寝ている。

いわゆる「寝だめ」をしてしまうのは、平日に溜まった睡眠負債を体が必死に返済しようとしている証拠です。この平日と休日の睡眠時間のズレは「社会的ジェットラグ」とも呼ばれ、体内時計を乱す原因にもなります。

□ 4. 電車やバスで座ると、すぐに居眠りをしてしまう。

本来、日中の活動時間帯に、短時間でも眠り込んでしまうのは、強い睡眠圧(眠気の強さ)がかかっている証拠です。特に、自分でコントロールできずに眠ってしまう場合は注意が必要です。

□ 5. 会議中や授業中など、静かな環境で強い眠気に襲われる。

集中すべき場面で眠くなるのは、睡眠負債による典型的な症状の一つです。脳の覚醒レベルを維持する力が低下しています。

□ 6. 日中、頭がボーッとして、集中力が続かないと感じることが多い。

睡眠不足は、脳の前頭前野の働きを低下させます。これにより、注意散漫になったり、思考がまとまらなくなったりします。

□ 7. 最近、ケアレスミスや物忘れが増えた。

車の鍵をどこに置いたか忘れる、簡単な計算を間違えるといった小さなミスは、睡眠不足による認知機能低下のサインかもしれません。

□ 8. 些細なことでイライラしたり、感情的になったりしやすい。

睡眠不足は、感情をコントロールする脳の働きを弱めます。そのため、普段なら気にならないことにも過敏に反応し、怒りや不安を感じやすくなります。

□ 9. なんとなく気分が落ち込み、やる気が出ない日が多い。

慢性的な睡眠不足は、幸福感に関わる神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスを崩し、うつ病に似た症状を引き起こすことがあります。

□ 10. この半年間で、風邪を3回以上ひいた。

睡眠は免疫システムを維持するために不可欠です。睡眠負債が溜まると免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。

□ 11. 甘いものや炭水化物、脂っこいものが無性に食べたくなる。

睡眠不足になると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が減少します。その結果、高カロリーなものを欲しやすくなります。

□ 12. 就寝前ではないのに、まぶたがピクピクと痙攣することがある。

眼瞼ミオキミアと呼ばれるこの症状は、疲労やストレス、そして睡眠不足が誘因となることがあります。

いかがでしたでしょうか。このチェックリストは、あくまで自分自身の状態に気づくための「きっかけ」です。医学的な診断に代わるものではありませんが、もし多くの項目にチェックがついたのであれば、それはあなたの体が発している「休みたい」という悲鳴です。

重要なのは、これらのサインを「いつものこと」「年のせい」と見過ごさないことです。これらの症状は、次に解説する、より深刻な心身へのリスクの前兆である可能性があります。自分の状態を客観的に把握し、早期に対策を講じることが、健康な未来を守るために極めて重要です。

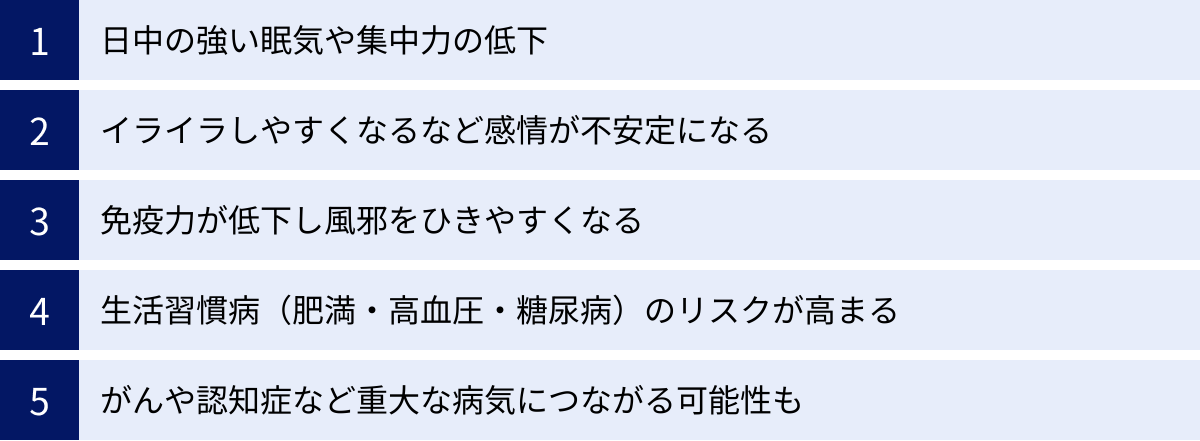

放置は危険!睡眠負債が引き起こす心身へのリスク

睡眠負債を「ただの眠気」と軽視し、放置し続けると、心身に多岐にわたる深刻なリスクをもたらします。それは日々のパフォーマンス低下に留まらず、重大な病気の発症率を高めることにもつながります。ここでは、科学的根拠に基づいて、睡眠負債が引き起こす具体的なリスクを5つの側面に分けて詳しく解説します。

日中の強い眠気や集中力の低下

睡眠負債がもたらす最も身近で分かりやすい影響が、認知機能の低下です。私たちの脳、特に高度な思考や判断を司る「前頭前野」は、睡眠不足の影響を最も受けやすい部位です。

睡眠負債が蓄積すると、以下のような症状が現れます。

- 集中力の低下: 重要な会議の内容が頭に入ってこない、作業に集中できず何度も中断してしまう。

- 判断力の鈍化: 物事の優先順位をつけられなくなったり、複雑な状況で適切な判断が下せなくなったりする。

- 記憶力の低下: 新しい情報を覚えられない、人の名前や約束を忘れてしまう。

- 作業効率の悪化: いつもなら1時間で終わる仕事に2時間以上かかってしまうなど、生産性が著しく低下する。

これらの症状は、ヒューマンエラーやケアレスミスの直接的な原因となります。オフィスワークであれば重大な契約ミスに、製造現場や医療現場であれば深刻な事故につながる可能性も否定できません。

さらに危険なのが、瞬間的な眠りに落ちる「マイクロスリープ」です。これは、本人の自覚がないまま、数秒間だけ意識が途切れる現象で、高速道路での運転中や機械の操作中に起これば、命に関わる大事故を引き起こしかねません。ある研究では、24時間起き続けている人の脳のパフォーマンスは、血中アルコール濃度0.1%(酒気帯び運転の基準値を大幅に超えるレベル)の状態に匹敵すると報告されており、睡眠負債がいかに危険であるかを示唆しています。

イライラしやすくなるなど感情が不安定になる

「寝不足の日は、どうもイライラしやすい」と感じた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。これは単なる気のせいではなく、脳のメカニズムによるものです。

睡眠は、感情の調整においても極めて重要な役割を担っています。

- 扁桃体の過活動: 睡眠不足の状態では、恐怖や不安といったネガティブな感情を司る脳の「扁桃体」が過剰に活動しやすくなります。これにより、普段なら冷静に対処できることに対しても、過敏に反応してしまいます。

- 前頭前野の機能低下: 同時に、理性や感情のコントロールを司る「前頭前野」の働きが低下します。つまり、感情の「アクセル」である扁桃体が暴走しやすくなる一方で、それを制御する「ブレーキ」である前頭前野が効きにくくなるのです。

この結果、些細なことでカッとなったり、他人の言動に傷つきやすくなったり、理由もなく気分が落ち込んだりと、感情の起伏が激しくなります。これが続くと、職場や家庭での人間関係が悪化する原因にもなりかねません。

さらに、慢性的な睡眠負債は、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを高めることも知られています。睡眠と精神の健康は密接にリンクしており、心の安定を保つためには、十分な質の良い睡眠が不可欠なのです。

免疫力が低下し風邪をひきやすくなる

「よく眠ると風邪が治る」と昔から言われるように、睡眠と免疫力には深い関係があります。私たちの体は、睡眠中に免疫システムを維持・強化するための重要な活動を行っています。

具体的には、睡眠中にサイトカインというタンパク質が分泌され、これがウイルスや細菌と戦う免疫細胞(T細胞やNK細胞など)を活性化させます。しかし、睡眠負債が溜まると、このサイトカインの産生が減少し、免疫細胞の働きが鈍くなってしまいます。

ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上も高まるという結果が報告されています。つまり、睡眠負債を抱えている人は、常に免疫力が低下した状態で生活しているようなもので、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるのです。

「最近、どうも体調を崩しやすい」「一度風邪をひくと長引く」といった症状は、睡眠不足による免疫力低下のサインかもしれません。健康な体を維持するための基本的な防御システムを弱体化させないためにも、睡眠は極めて重要です。

生活習慣病(肥満・高血圧・糖尿病)のリスクが高まる

睡眠負債は、私たちのホルモンバランスや自律神経の働きを狂わせ、様々な生活習慣病のリスクを著しく高めます。

- 肥満: 睡眠不足になると、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスが崩れます。食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加し、満腹感を与え食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少するのです。その結果、必要以上にカロリーを摂取しやすくなり、特に高脂肪・高糖質な食品への欲求が強まります。これが肥満につながり、さらなる生活習慣病の引き金となります。

- 高血圧: 睡眠不足は、体を活動モードにする交感神経が優位な状態を長時間続かせます。通常、睡眠中は副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が低下して心血管系が休息します。しかし、睡眠が不足するとこの休息時間が短縮され、血管に常に負担がかかった状態となり、高血圧を発症・悪化させる原因となります。

- 糖尿病(2型): 睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの効きを悪くします(インスリン抵抗性)。インスリンが効きにくくなると、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、やがてその機能が疲弊し、血糖値をコントロールできなくなってしまいます。これにより、2型糖尿病の発症リスクが高まることが多くの研究で示されています。

これらの生活習慣病は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに悪影響を及ぼし合います。睡眠負債という共通の土台の上に、肥満、高血圧、糖尿病といった深刻な問題が連鎖的に発生する危険性があるのです。

がんや認知症など重大な病気につながる可能性も

睡眠負債が長期にわたって続くと、がんや認知症といった、命に関わるさらに重大な病気のリスクを高める可能性も指摘されています。

- がん: 前述の通り、睡眠不足は免疫機能を低下させます。免疫システムには、体内で発生した がん細胞を発見し、排除する役割もあります。睡眠負債によって免疫細胞(特にNK細胞)の働きが低下すると、この監視システムが十分に機能せず、がん細胞が増殖・進行するリスクが高まると考えられています。

- 認知症(特にアルツハイマー型): 近年の研究で、睡眠には脳内に溜まった老廃物を洗い流す「グリンパティックシステム」という自浄作用があることが分かってきました。このシステムは、特に深いノンレム睡眠中に活発に働きます。アルツハイマー型認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」というタンパク質も、このシステムによって脳から排出されます。睡眠負債によって深い睡眠が妨げられると、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなり、将来的なアルツハイマー型認知症の発症リスクを高めるのではないかと懸念されています。

これらのリスクは、まだ研究途上の部分もありますが、睡眠が単なる休息ではなく、生命維持に不可欠な根源的な役割を担っていることを示しています。日々の睡眠を大切にすることは、将来の深刻な病気を予防するための、最も基本的で効果的な自己投資と言えるでしょう。

睡眠負債を返済するための具体的な解消法

睡眠負債の危険性を理解したところで、次はそれをどうやって「返済」していくか、具体的な方法を見ていきましょう。負債の返済には、短期的な対策と長期的な対策を組み合わせることが重要です。ここでは、多くの人が試みがちな「寝だめ」の正しい方法から、日中に取り入れられる効果的な昼寝、そして根本的な解決策となる生活習慣の改善まで、科学的根拠に基づいたアプローチを詳しく解説します。

週末の「寝だめ」は効果的?正しい方法と注意点

平日の睡眠不足を補うために、週末に長時間眠る「寝だめ」。多くの人が経験していると思いますが、その効果とリスクについては正しく理解しておく必要があります。

結論から言うと、週末の寝だめは、一時的な眠気の解消にはある程度の効果がありますが、根本的な解決策にはならず、むしろ新たな問題を引き起こす可能性もあります。

| メリット(限定的な効果) | デメリット(注意点・リスク) |

|---|---|

| 蓄積した睡眠圧を一時的に軽減し、強い眠気を和らげる。 | 体内時計が大きく乱れ、週明けの不調(社会的ジェットラグ)を招く。 |

| 認知機能や注意力の低下を部分的に回復させる。 | 睡眠負債によって生じたホルモンバランスの乱れや免疫力の低下は完全には回復しない。 |

| 「週末に寝ればいい」という考えが、平日の夜更かしを助長し、負債の悪循環を生む。 |

週末に平日より大幅に長く寝てしまうと、体内時計が後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜になっても眠れず、月曜の朝は非常につらい目覚めを迎えることになります。これは「社会的ジェットラグ(時差ボケ)」と呼ばれ、心身に大きな負担をかけます。

では、寝だめは全く無意味なのでしょうか。そうではありません。より健康的な「寝だめ」の方法を実践することが重要です。

【推奨される寝だめの方法】

- 起床時刻のズレは2時間以内にとどめる: 平日が朝7時起きなら、休日はどんなに遅くとも9時には起きるように心がけましょう。これにより、体内時計の乱れを最小限に抑えることができます。

- 「早く寝る」ことで調整する: 起きる時間を遅らせるのではなく、金曜日や土曜日の夜に、いつもより1〜2時間早く就寝することで睡眠時間を確保するのが理想的です。

- 昼寝を組み合わせる: どうしても睡眠時間が足りない場合は、後述するパワーナップ(短い昼寝)を週末に取り入れることで、夜の睡眠リズムを崩さずに眠気を補うことができます。

週末の寝だめは、あくまで「応急処置」と捉え、それに頼りすぎないことが肝心です。根本的な解決のためには、平日の睡眠時間そのものを見直し、日々の負債を減らしていく努力が不可欠です。

15〜20分程度の効果的な昼寝(パワーナップ)を取り入れる

日中の眠気対策として非常に効果的なのが、「パワーナップ」と呼ばれる15〜20分程度の短い仮眠です。NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究でも、短い昼寝が認知能力や注意力を改善させることが証明されており、世界中の多くの企業でも生産性向上のために推奨されています。

パワーナップがなぜ効果的なのか、その理由は睡眠の深さにあります。

- 深い睡眠(ノンレム睡眠)に入らない: 睡眠には浅い段階から深い段階までありますが、30分以上眠ってしまうと、脳が完全に休息モードである深いノンレム睡眠に入ってしまいます。この状態で無理に起きると、強い眠気や倦怠感が残る「睡眠慣性」という状態に陥り、かえって頭がボーッとしてしまいます。

- 15〜20分がゴールデンタイム: 15〜20分の仮眠であれば、深い睡眠に入る直前の浅い段階で目覚めることができるため、睡眠慣性が起こりにくく、スッキリとリフレッシュできます。

【効果的なパワーナップの実践方法】

- 時間帯は午後3時まで: 午後3時以降の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため避けましょう。ランチ後の眠気がピークに達する午後1時〜3時頃が最適です。

- 時間は15〜20分厳守: スマートフォンのアラームなどをセットし、寝過ごさないようにしましょう。

- 昼寝の前にカフェインを摂る(カフェインナップ): コーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を飲んでから昼寝をすると、ちょうど起きる頃(摂取後20〜30分)にカフェインの効果が現れ始め、よりスッキリと目覚めることができます。

- 横にならず、座ったままの姿勢で: ベッドやソファで本格的に横になると、深い眠りに入りやすくなります。オフィスのデスクに突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢が理想的です。

- 快適な環境を整える: アイマスクや耳栓を使って光や音を遮断すると、より短時間で質の良い仮眠がとれます。

パワーナップは、睡眠負債そのものを帳消しにするものではありませんが、日中の眠気をリセットし、午後の仕事や勉強のパフォーマンスを劇的に向上させる強力なツールです。習慣的に取り入れることで、日々の生活の質を高めることができるでしょう。

睡眠の質を上げるための9つの生活習慣

睡眠負債を根本的に解消するためには、睡眠時間という「量」の確保と同時に、睡眠の「質」を高めることが不可欠です。ここでは、今日からでも始められる、睡眠の質を向上させるための9つの具体的な生活習慣を紹介します。

① 起床後すぐに太陽の光を浴びる

私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。この時計を毎朝リセットすることが、質の良い睡眠への第一歩です。朝の太陽光は、この体内時計をリセットするための最も強力なスイッチです。起床後、カーテンを開けて15〜30秒ほど窓の外を眺めるだけでも効果があります。太陽光を浴びることで、精神を安定させ、幸福感を高める神経伝伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料となるため、朝の光が夜の眠りを準備してくれるのです。

② 朝食を毎日同じ時間に摂る

体内時計は脳だけでなく、内臓にも存在します(腹時計)。毎日決まった時間に朝食を摂ることは、この内臓の時計をリセットし、体全体のリズムを整える効果があります。特に、セロトニンの材料となるトリプトファン(タンパク質)を含む食品(卵、乳製品、大豆製品など)と、脳のエネルギー源となる炭水化物(ごはん、パンなど)をバランスよく摂ることが、日中の活発な活動と夜の快眠につながります。

③ 日中に適度な運動を取り入れる

日中の適度な運動は、睡眠の質を高める上で非常に有効です。運動によって上昇した体の中心部の温度(深部体温)が、夜にかけてゆっくりと下がっていく過程で、自然な眠気が誘発されます。夕方から就寝の3時間前くらいまでに、ウォーキングやジョギング、軽いストレッチなどの有酸素運動を20〜30分程度行うのが理想的です。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激し、逆に寝つきを悪くするため避けましょう。

④ バランスの取れた食事を意識する

日々の食事内容も睡眠の質に影響します。特に、睡眠に関わる栄養素を意識的に摂取することをおすすめします。

- トリプトファン: メラトニンの原料。牛乳、チーズ、ヨーグルト、バナナ、大豆製品、ナッツ類に多く含まれます。

- GABA(ギャバ): 興奮を鎮め、リラックス効果があるアミノ酸。トマト、かぼちゃ、発芽玄米などに含まれます。

- グリシン: 深部体温を下げ、深い睡眠を促すアミノ酸。エビ、ホタテ、カジキマグロなどに含まれます。

- マグネシウム: 神経の興奮を抑えるミネラル。ほうれん草、アーモンド、アボカド、海藻類に含まれます。

夕食は就寝の3時間前までに済ませ、消化の良いものを腹八分目に抑えるのが基本です。

⑤ 就寝の90分前までに入浴を済ませる

入浴は、運動と同様に深部体温をコントロールすることで眠りを誘います。38〜40℃程度のぬるめのお湯に、15分ほどゆっくり浸かるのが効果的です。入浴で一時的に上がった深部体温が、お風呂から上がって90分ほどかけて下がっていくタイミングで、最もスムーズに眠りに入ることができます。熱すぎるお湯や長風呂は、交感神経を刺激してしまうので逆効果です。

⑥ 寝る前のカフェイン・アルコール・喫煙は避ける

これらは「睡眠の3大悪習慣」とも言えるものです。

- カフェイン: 覚醒作用があり、その効果は4時間以上続くことも。コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどは、少なくとも就寝の4時間前からは避けましょう。

- アルコール: 寝酒は寝つきを良くする効果はありますが、アルコールが分解されると覚醒作用が働き、夜中に目が覚める(中途覚醒)原因となります。睡眠全体の質を著しく低下させます。

- 喫煙: タバコに含まれるニコチンには強い覚醒作用があり、心拍数や血圧を上昇させます。就寝前の一服は、脳を眠りから遠ざけてしまいます。

⑦ 就寝前はスマホやPCの画面を見ない

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。これにより、脳が「まだ昼だ」と勘違いし、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。少なくとも就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、読書や音楽、ストレッチなど、リラックスできる時間に切り替えましょう。

⑧ 自分に合った寝具やパジャマを選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要な要素です。

- マットレス: 硬すぎず柔らかすぎず、自然な寝姿勢(立っている時と同じS字カーブ)を保てるものを選びましょう。寝返りがスムーズに打てることも重要です。

- 枕: 首のカーブにフィットし、マットレスとの間に隙間ができない高さのものを選びます。

- パジャマ: 睡眠中の汗をしっかり吸収し、素早く乾かす吸湿性・通気性の良い素材(綿やシルクなど)がおすすめです。体を締め付けない、ゆったりとしたデザインを選びましょう。

⑨ 寝室の温度・湿度・光・音を整える

最後に、寝室の環境を整えることも忘れてはいけません。

- 温度・湿度: 一般的に、室温は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が快適とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な環境を保ちましょう。

- 光: 豆電球のようなわずかな光でも、メラトニンの分泌は抑制されます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを活用しましょう。

- 音: 時計の秒針や家電の作動音など、気になる音は睡眠を妨げます。必要であれば耳栓を使ったり、逆に「ホワイトノイズ」のような単調で心地よい音を流したりするのも効果的です。

これらの9つの習慣をすべて一度に実践するのは難しいかもしれません。まずは自分にとって取り入れやすいものから一つずつ試していくことが、睡眠負債を着実に返済していくための鍵となります。

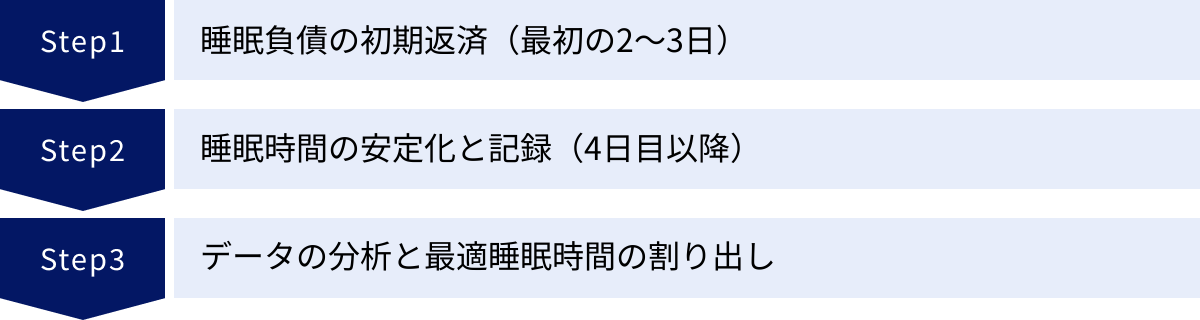

自分にとって最適な睡眠時間を知る方法

「健康のためには8時間睡眠が良い」とよく言われますが、これはあくまで平均的な目安であり、最適な睡眠時間は人によって異なります。遺伝的な要因や年齢、日中の活動量などによって、6時間で十分な人もいれば、9時間以上必要な人もいます。睡眠負債を正しく返済するためには、まず自分自身の「理想の睡眠時間」を知ることが重要です。

では、どうすれば自分にとっての最適な睡眠時間を見つけられるのでしょうか。最も信頼性が高い方法は、時間に制約のない状況で、体が自然に求める睡眠時間を計測することです。ここでは、その具体的な手順を解説します。

【最適な睡眠時間を知るためのステップ(睡眠日誌法)】

準備するもの:

- 年末年始やお盆休み、長期休暇など、少なくとも1週間、できれば2週間程度、翌日の起床時間を気にする必要のない期間。

- 睡眠を記録するためのノートとペン、またはスマートフォンのメモアプリ(睡眠日誌)。

ステップ1:睡眠負債の初期返済(最初の2〜3日)

- 休暇に入ったら、初日は眠気を感じたタイミングで就寝し、目覚ましをかけずに自然に目が覚めるまで眠ります。

- おそらく、初日や2日目は、普段溜め込んでいた睡眠負債を返済するために、10時間以上といったかなり長い時間眠ることになるでしょう。これは正常な反応なので、心配する必要はありません。

ステップ2:睡眠時間の安定化と記録(4日目以降)

- 3〜4日目あたりから、溜まっていた負債がある程度返済され、毎日の睡眠時間が一定の長さに収束してくるはずです。

- この期間中、毎日以下の項目を睡眠日誌に記録し続けます。

- 就寝時刻: ベッドに入った時間ではなく、実際に眠りについたと感じる時間。

- 起床時刻: 目覚ましなしで、自然に目が覚めた時間。

- 睡眠時間: 起床時刻から就寝時刻を引いた時間。

- 日中の眠気: 昼食後などに軽い眠気を感じるのは自然ですが、仕事や会話に集中できないほどの強い眠気があったかどうかを記録します(例:5段階評価で記録するなど)。

- 起床時の気分: スッキリと目覚められたか、だるさが残っていたかなど、主観的な感覚をメモします。

ステップ3:データの分析と最適睡眠時間の割り出し

- 休暇期間が終わったら、睡眠日誌を見返します。

- 睡眠時間が安定してきた期間(例えば休暇の後半1週間など)の平均睡眠時間を計算します。

- 同時に、その睡眠時間をとった日の「日中の眠気がなく、かつ、起床時に最もスッキリしていた」状態に注目します。

- この、心身ともに最もパフォーマンスが高い状態を維持できる睡眠時間こそが、あなたにとっての現在の最適な睡眠時間である可能性が非常に高いです。

この方法を試す上での注意点:

- 期間中は、アルコールやカフェインの摂取をできるだけ控え、規則正しい生活を心がけると、より正確なデータが得られます。

- 算出された時間が、一般的な推奨時間(7〜9時間)から大きく外れていたとしても、それがあなたの体が必要としている時間です。例えば、最適な睡眠時間が8時間30分だと分かったなら、それがあなたの目指すべき目標となります。

近年では、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスやスマートフォンアプリで、睡眠時間や睡眠の深さを簡易的に計測することもできます。これらのツールは、自分の睡眠パターンを客観的に把握する上で非常に役立ちます。ただし、デバイスが示す「深い睡眠」や「浅い睡眠」といったデータの医学的な正確性はまだ発展途上です。そのため、デバイスのデータはあくまで参考程度とし、最終的には「日中の眠気」や「起床時の爽快感」といった自分自身の主観的な感覚を最も重視することが大切です。

自分にとっての基準となる睡眠時間を知ることで、日々の生活の中でどれくらいの睡眠負債が発生しているのかを具体的に把握できるようになります。これは、睡眠スケジュールを計画し、健康を管理する上で、非常に強力な指針となるでしょう。

まとめ:睡眠負債を解消して健康的な毎日を送ろう

この記事では、「睡眠負債」という現代人が抱えがちな問題について、その正体から危険性、そして具体的な解消法までを詳しく解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントを振り返りましょう。

まず、睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積した状態であり、一過性の寝不足とは異なります。日本人の平均睡眠時間は世界的に見ても著しく短く、多くの人が自覚のないままこの負債を抱えているのが現状です。その原因は、単純な睡眠時間の不足(量的問題)だけでなく、ストレスや不規則な生活習慣による睡眠の質の低下(質的問題)も大きく関わっています。

次に、睡眠負債を放置することの危険性について確認しました。日中の強い眠気や集中力低下は、仕事のパフォーマンスを落とすだけでなく、重大な事故の原因にもなり得ます。さらに、感情の不安定化、免疫力の低下による感染症リスクの増大、そして肥満・高血圧・糖尿病といった生活習慣病、さらにはがんや認知症といった深刻な疾患のリスクを高めることにもつながります。睡眠負債は、決して軽視できない健康問題なのです。

そして、この負債を返済するための具体的な方法として、以下の3つのアプローチを紹介しました。

- 短期的な対策: 週末の「寝だめ」は、起床時間のズレを2時間以内にとどめるなど、正しい方法で行うことが重要です。また、午後のパフォーマンスを向上させる15〜20分の昼寝(パワーナップ)は非常に効果的な手段です。

- 長期的な対策: 根本的な解決には、睡眠の質を高める生活習慣の改善が不可欠です。「朝の光を浴びる」「適度な運動」「バランスの取れた食事」「就寝前の入浴」「寝る前のスマホ断ち」「快適な寝室環境づくり」など、今日からでも始められる9つの習慣を実践してみましょう。

- 自己理解: 「自分にとって最適な睡眠時間」を知ることで、より効果的な睡眠管理が可能になります。長期休暇などを利用して、体が自然に求める睡眠時間を把握することをおすすめします。

睡眠は、食事や運動と並ぶ、健康の三大要素の一つです。しかし、多忙な現代社会においては、その重要性が見過ごされがちです。睡眠時間を削ることは、未来の健康を前借りしているのと同じです。

この記事をきっかけにご自身の睡眠習慣を見直し、睡眠負債という見えない借金を少しずつでも返済していく努力を始めてみませんか。まずは、セルフチェックリストで現状を把握し、9つの生活習慣の中から一つでも実践しやすいものを取り入れてみましょう。その小さな一歩が、あなたの心身の健康を回復させ、より活力に満ちた毎日を送るための大きな前進となるはずです。

もし、生活習慣を改善しても深刻な眠気が続いたり、いびきや無呼吸を指摘されたりするなど、睡眠に関する悩みが解決しない場合は、睡眠外来などの専門の医療機関に相談することもためらわないでください。専門家の助けを借りることも、健康な未来への賢明な投資です。