睡眠は、心身の健康を維持するために不可欠な生理活動です。しかし、その睡眠中に、本人の意図とは無関係に異常な行動や体験が生じることがあります。これが「睡眠時随伴症(すいみんじずいはんしょう)」、または専門的には「パラソムニア」と呼ばれる一群の睡眠障害です。

多くの場合、本人はその間の出来事を覚えておらず、家族やベッドパートナーに指摘されて初めて気づきます。単なる「寝ぼけ」や「寝言」として片付けられがちですが、中には怪我につながる危険な行動を伴ったり、深刻な病気が背景に隠れていたりすることもあります。また、症状がもたらす不安や、日中の眠気による生活の質の低下も無視できません。

この記事では、睡眠時随伴症とは何か、その基本的な知識から、具体的な症状の種類、考えられる原因、そして医療機関での検査や治療法、さらには日常生活でできる対策まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。ご自身やご家族に思い当たる症状がある方はもちろん、睡眠に関する知識を深めたい方も、ぜひ最後までお読みください。

目次

睡眠時随伴症(パラソムニア)とは

睡眠時随伴症(パラソムニア)とは、睡眠中に起こる、好ましくない身体的な出来事や体験の総称です。具体的には、眠っている最中に歩き回る、叫び声をあげる、食事をする、あるいは恐ろしい夢を見て激しく体を動かすといった、異常な行動、運動、知覚、夢見などが含まれます。

私たちの睡眠は、主に「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という2つの異なる状態が、一晩に約90分のサイクルで4〜5回繰り返されています。

- ノンレム睡眠: 脳の活動が低下し、深く休息している状態。さらに眠りの深さによってステージ1〜3に分けられます。

- レム睡眠: 脳は活発に活動しており、鮮明な夢を見ることが多い状態。一方で、体の筋肉は弛緩(しかん)し、夢の内容に合わせて体が動いてしまわないように抑制されています。

睡眠時随伴症は、この睡眠状態の移行や、特定の睡眠段階で起こる「覚醒の不完全さ」が原因で発生すると考えられています。例えば、深いノンレム睡眠から部分的に覚醒してしまうことで起こるものや、レム睡眠中に起こるべき筋弛緩がうまく機能しないことで発生するものなど、症状によって関連する睡眠段階が異なります。

この疾患が問題となるのは、単に奇妙な行動というだけでなく、様々なリスクを伴うためです。

第一に、本人や周囲の人々への安全上のリスクが挙げられます。例えば、睡眠中に歩き回る「睡眠時遊行症(夢遊病)」では、無意識のうちに階段から転落したり、家の外に出てしまったりする危険性があります。また、夢の内容に反応して暴れる「レム睡眠行動障害」では、ベッドパートナーを殴ったり蹴ったりして怪我をさせてしまうケースも少なくありません。

第二に、睡眠の質が著しく低下する点です。異常行動によって睡眠が断片化されると、十分に心身を休めることができません。その結果、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下などを引き起こし、仕事や学業、日常生活に深刻な支障をきたすことがあります。

第三に、精神的な苦痛です。特に、悪夢を繰り返し見る「悪夢障害」では、眠ること自体に恐怖を感じるようになります。また、自分の行動をコントロールできないことへの不安や、家族に迷惑をかけているという罪悪感から、うつ状態に陥ることもあります。

そして最も重要なのは、睡眠時随伴症が他の深刻な病気のサインである可能性です。特に中高年で発症するレム睡眠行動障害は、将来的にパーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患を発症する前触れとして現れることが知られています。そのため、「たかが寝ぼけ」と軽視せず、症状に気づいたら専門家へ相談することが極めて重要です。

睡眠時随伴症は、不眠症(寝つけない、途中で目が覚める)や過眠症(日中に過剰な眠気がある)、睡眠時無呼吸症候群(睡眠中に呼吸が止まる)といった他の睡眠障害とは区別されますが、これらの障害が引き金となってパラソニアを発症したり、合併したりすることも多く、診断には専門的な知識と検査が不可欠です。

この疾患は決して稀なものではなく、特に小児期には多くの人が何らかの症状を経験します。しかし、その多様性や潜在的なリスクについては、まだ十分に社会に認知されているとは言えません。正しい知識を持つことが、早期発見と適切な対処への第一歩となります。

睡眠時随伴症の主な種類と症状

睡眠時随伴症(パラソムニア)は、症状が現れる睡眠段階によって大きく分類されます。ここでは、「ノンレム睡眠中に起こるもの」「レム睡眠中に起こるもの」「その他」に分けて、それぞれの代表的な種類と症状を詳しく解説します。

ノンレム睡眠中に起こる症状

ノンレム睡眠、特に最も深い眠りである徐波睡眠(ステージ3)からの不完全な覚醒によって生じる一群です。行動中の記憶がほとんどなく、外部からの刺激に反応しにくいのが共通した特徴です。

| 症状の種類 | 主な特徴 | 好発年齢 | 記憶の有無 |

|---|---|---|---|

| 睡眠時遊行症(夢遊病) | 睡眠中に起き上がり、歩き回る。複雑な行動(着替え、食事など)をすることもある。 | 小児期 | ない |

| 睡眠時驚愕症(夜驚症) | 突然叫び声とともに起き上がり、強い恐怖やパニック状態を示す。 | 小児期 | ない |

| 錯乱性覚醒 | 覚醒直後に混乱状態となり、場所や時間がわからない。応答が鈍い。 | 小児期、成人 | ない |

| 睡眠関連摂食障害 | 睡眠中に無意識に飲食する。高カロリーなものや奇妙な組み合わせを食べる。 | 成人(特に女性) | ない、または断片的 |

睡眠時遊行症(夢遊病)

睡眠時遊行症は、一般的に「夢遊病」として知られており、睡眠中に突然起き上がって歩き回るのが典型的な症状です。多くは睡眠の前半3分の1、つまり深いノンレム睡眠中に発生します。

行動は、単にベッドの周りをうろつくだけの単純なものから、着替えをする、タンスを開ける、冷蔵庫から食べ物を出す、トイレに行くといった、より複雑なものまで多岐にわたります。中には、無意識のうちに家から出てしまい、徘徊するケースも報告されており、交通事故や転落などの重大な事故につながる危険性もはらんでいます。

この状態にある人は、目は開いていますが、表情は乏しく、ぼんやりとしています。話しかけても反応が鈍く、支離滅裂なことを言うことがあります。無理に起こそうとしたり、行動を制止しようとしたりすると、混乱して抵抗したり、稀に攻撃的になったりすることもあるため注意が必要です。

エピソードは数分から30分程度続くことが多く、その後は自らベッドに戻って再び眠りにつくか、その場で眠り込んでしまいます。翌朝、本人に行動中の記憶は全くありません。

小児期に多く見られ、有病率は4〜5%程度とされています。多くは脳の成熟とともに思春期までに自然に治まりますが、成人になっても症状が続く場合や、成人で新たに発症した場合は、ストレスや他の睡眠障害、薬の影響などが関与している可能性があり、専門的な評価が必要です。

睡眠時驚愕症(夜驚症)

睡眠時驚愕症は、主に3〜8歳頃の幼児・小児に見られる症状で、「夜驚症(やきょうしょう)」とも呼ばれます。睡眠時遊行症と同じく、睡眠前半の深いノンレム睡眠中に起こります。

症状は非常に劇的で、突然、金切り声や叫び声をあげて起き上がり、極度の恐怖やパニックに陥ったような状態になります。目は見開かれ、心拍数の増加、呼吸の促迫、発汗といった強い自律神経系の興奮を伴います。何か恐ろしいものから逃げようとするような仕草を見せることもありますが、その対象ははっきりしません。

この時、保護者が抱きしめようとしたり、なだめようとしたりしても、かえって興奮させてしまうことが多く、本人には慰めの言葉が届いていないように見えます。この状態は数分から十数分続き、その後、急速に落ち着いて再び眠りに戻ります。

重要なのは、これが「怖い夢」とは異なるという点です。悪夢がレム睡眠中に見るストーリー性のある夢体験であるのに対し、夜驚症はノンレム睡眠中の現象であり、具体的な夢の内容はありません。そのため、翌朝、本人は叫んだりパニックになったりしたことを全く覚えていません。

ほとんどの場合は成長とともに自然に消失するため、過度な心配は不要ですが、頻度が高い場合や、症状が激しく家族の負担が大きい場合は、専門医への相談が推奨されます。

錯乱性覚醒

錯乱性覚醒は、深いノンレム睡眠から目覚めた直後に、時間や場所の感覚がわからなくなり、混乱した状態(見当識障害)が続く症状です。目覚めているように見えても、状況を正しく認識できていません。

話しかけても応答が非常に鈍く、質問に対して的外れな答えを返したり、意味不明な言葉を発したりします。周囲の状況が理解できないために、興奮したり攻撃的になったりすることもあります。この状態は数分から数十分続き、その後、完全に覚醒するか、再び眠りに落ちます。

この症状も、睡眠時遊行症や睡眠時驚愕症と同様に、小児期に多く見られますが、成人でも経験することがあります。特に、睡眠不足や不規則な生活、アルコールの摂取後などに誘発されやすいとされています。翌朝には、混乱していた間の記憶は残っていません。

睡眠関連摂食障害

睡眠関連摂食障害は、睡眠中に本人の意識や記憶がないまま、繰り返し飲食行動をとってしまう疾患です。ノンレム睡眠からの不完全な覚醒状態で起こり、多くは成人、特に若い女性に見られます。

食べるものは、クッキーや菓子パン、アイスクリームといった高カロリーの食品を好む傾向があります。時には、冷凍された食品や生の食材、バターをそのままかじる、洗剤を食品にかけるなど、通常では考えられない奇妙な組み合わせや、危険なものを口にしようとすることもあります。調理の際に火や刃物を使うこともあるため、火傷や怪我のリスクも伴います。

翌朝、キッチンが散らかっていたり、身に覚えのない食べかすがあったりして、初めて自分の行動に気づくケースがほとんどです。本人は全く記憶がないか、断片的にしか覚えていません。この行動は本人の意思でコントロールできるものではなく、体重増加や肥満、糖尿病などの健康問題、あるいは虫歯の原因となるだけでなく、強い自己嫌悪や羞恥心につながります。

レム睡眠中に起こる症状

レム睡眠に関連するパラソムニアは、夢見体験と密接に関連しているのが特徴です。ノンレム睡眠系のパラソムニアとは対照的に、鮮明な記憶を伴うことが多いです。

| 症状の種類 | 主な特徴 | 好発年齢 | 記憶の有無 |

|---|---|---|---|

| レム睡眠行動障害(RBD) | 夢の内容に合わせて叫ぶ、殴る、蹴るなど激しい行動をとる。 | 中高年(特に男性) | ある(夢の内容) |

| 悪夢障害 | 生命を脅かされるような非常に不快な夢を繰り返し見る。 | 全年齢 | ある(鮮明) |

| 反復性孤発性睡眠麻痺 | 入眠時や覚醒時に体を動かせない(金縛り)。幻覚を伴うことがある。 | 全年齢(特に若年層) | ある |

レム睡眠行動障害(RBD)

レム睡眠行動障害(RBD: REM Sleep Behavior Disorder)は、夢の内容に反応して、大声で叫んだり、笑ったり、あるいは手足を激しく動かして殴る、蹴るといった異常行動がみられる疾患です。

通常、レム睡眠中は脳が活発に活動して夢を見ていますが、全身の筋肉は弛緩(アトニア)しており、体が動かないようになっています。しかし、RBDではこの筋弛緩のメカニズムがうまく働かず、夢の中での行動がそのまま現実の動きとして現れてしまいます。

例えば、追いかけられる夢を見てベッドから逃げ出そうとしたり、誰かと戦う夢を見て壁を殴ったり、隣で寝ているパートナーを蹴ってしまったりします。そのため、打撲や骨折といった本人自身の怪我だけでなく、ベッドパートナーを傷つけてしまう危険性が非常に高いのが特徴です。

行動の直後に目が覚めることが多く、その際には見ていた夢の内容を鮮明に思い出すことができます。「怪物と戦っていた」「泥棒を追いかけていた」など、その行動が夢の内容と一致していることをはっきりと説明できます。

RBDは、50歳以降の中高年男性に多く発症する傾向があります。そして、最も注意すべき点は、RBDがパーキンソン病、レビー小体型認知症、多系統萎縮症といった神経変性疾患の初期症状として現れることがあるという事実です。RBDと診断された人の多くが、数年から十数年後にこれらの疾患を発症するという報告があり、早期発見の重要な手がかりとされています。そのため、RBDが疑われる症状があれば、速やかに脳神経内科などの専門医を受診することが強く推奨されます。

悪夢障害

悪夢障害は、生命や安全、自尊心が脅かされるような、非常に鮮明で不快な内容の夢を繰り返し見ることで、著しい苦痛や日常生活への支障が生じている状態を指します。

誰でも時々は嫌な夢を見ますが、悪夢障害と診断されるのは、その頻度が高く(週に1回以上など)、夢の内容が強烈であるために、以下のような問題が生じている場合です。

- 夜中に恐怖で目が覚め、動悸や発汗を伴う。

- 夢の内容を鮮明に思い出せるため、再び眠りにつくのが怖い(再入眠困難)。

- 眠ること自体への不安や恐怖感。

- 日中の気分変調、不安、集中力低下。

悪夢は、睡眠の後半、レム睡眠が多く出現する時間帯によく見られます。目が覚めた後は、自分が夢を見ていたことをはっきりと認識できます。心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状として現れることも多く、ストレスや不安、特定の薬剤が引き金になることもあります。

反復性孤発性睡眠麻痺(金縛り)

睡眠麻痺は、一般的に「金縛り」として知られる現象です。入眠時(入眠時麻痺)や覚醒時(出眠時麻痺)に、意識ははっきりしているのに体を全く動かすことができない状態を指します。数秒から数分間続き、自然に、あるいは誰かに触れられたり話しかけられたりすることで解けます。

これは、レム睡眠中に起こるはずの筋肉の弛緩が、意識が覚醒している状態でも続いてしまうために起こる、生理的な現象の一種です。決して心霊現象などではありません。

しばしば、胸が圧迫されるような感覚や、誰かが部屋にいるような気配(人影幻覚)、耳元で声が聞こえる(幻聴)といった、鮮明で恐ろしい幻覚を伴うことがあります。この恐怖体験からパニックになる人も少なくありません。

生涯に一度でも金縛りを経験する人は人口の20〜40%にのぼるとも言われ、特に若年層や、睡眠不足、不規則な生活、ストレス、仰向けの姿勢で寝ている時などに起こりやすいとされています。通常は治療の必要はありませんが、頻繁に繰り返して強い苦痛を伴う場合や、日中の過度な眠気を伴う場合は、ナルコレプシーなどの他の睡眠障害の可能性も考えられるため、専門医への相談が推奨されます。

その他の睡眠時随伴症

上記以外にも、様々な種類の睡眠時随伴症が存在します。

睡眠関連呻吟(カタスレニア)

睡眠中に、長く単調なうなり声や呻き声を出すのが特徴です。本人は全く自覚しておらず、睡眠も妨げられませんが、ベッドパートナーの睡眠を妨害し、問題となることがあります。息を吸い込んだ後、ゆっくりと息を吐きながら音を出すパターンが多く、いびきとは音の性質が異なります。

頭部爆発音症候群

入眠しようとするときや、夜中に目が覚めたときに、頭の中で突然、大きな爆発音や閃光を感じる現象です。実際には音は鳴っておらず、痛みも伴いませんが、非常に驚き、不安や恐怖を引き起こします。原因は不明ですが、ストレスや疲労が関連していると考えられています。

夜間遺尿症(おねしょ)

一般的には「おねしょ」として知られています。睡眠中に無意識に排尿してしまう状態で、5歳を過ぎても月に1回以上の頻度で夜尿が続く場合に診断されます。膀胱の容量が小さい、夜間の尿量を減らすホルモン(抗利尿ホルモン)の分泌が不十分、尿意で覚醒できないといった、複数の要因が関与していると考えられています。

レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)

厳密には「睡眠関連運動障害」に分類されますが、睡眠時随伴症と密接に関連し、鑑別が必要なためここで紹介します。夕方から夜にかけて、じっと座っていたり横になったりしていると、脚(時には腕)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった言葉で表現しがたい不快感が出現し、脚を動かしたくてたまらなくなる疾患です。脚を動かすと不快感は一時的に和らぎますが、再びじっとすると再発します。この症状のために入眠が困難になり、不眠の原因となります。鉄欠乏やドーパミン系の機能異常が関与していると考えられています。

睡眠時随伴症の主な原因

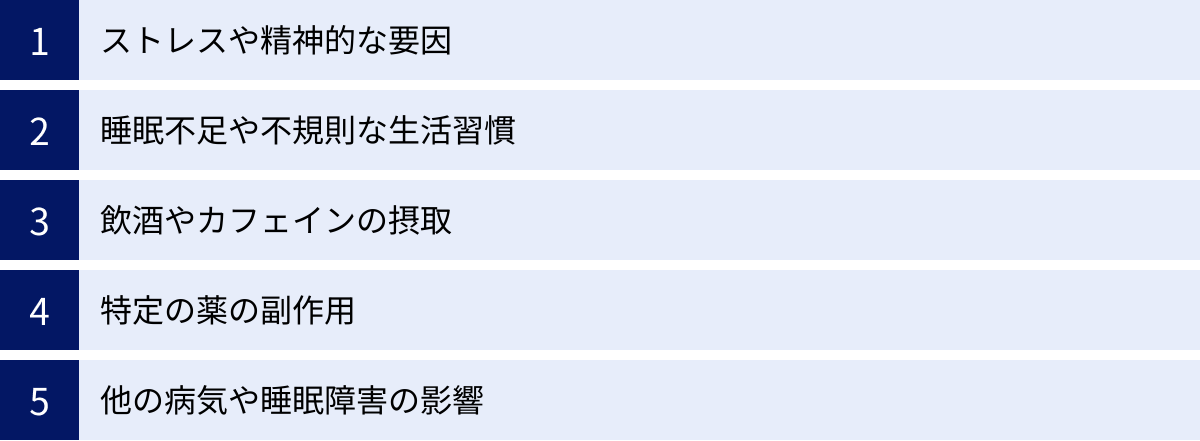

睡眠時随伴症は、単一の原因で起こるものではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。遺伝的な素因(家族内で同じ症状が見られる)を背景に、以下のような誘発因子が加わることで症状が現れやすくなります。

ストレスや精神的な要因

精神的なストレスは、睡眠時随伴症の最も一般的な誘発因子の一つです。仕事や家庭、人間関係の悩み、あるいは大きなライフイベント(転職、引っ越し、死別など)による強いストレスは、脳を覚醒させやすくし、睡眠を浅く、断片的にします。このような睡眠の不安定さが、ノンレム睡眠からレム睡眠への移行や、深い眠りからの覚醒をスムーズに行えなくさせ、結果としてパラソムニアを引き起こすと考えられています。

特に、悪夢障害はストレスや不安と強く関連しています。日中に抱えた不安や恐怖が、夢の内容に反映されやすくなるためです。また、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を抱える人では、トラウマ体験が再演されるような悪夢を繰り返し見ることがあります。

さらに、うつ病や不安障害といった精神疾患自体が、睡眠構造を変化させ、パラソムニアのリスクを高めることも知られています。治療のために用いられる抗うつ薬などが、副作用として特定のパラソムニア(特にレム睡眠行動障害)を誘発するケースもあり、慎重な対応が必要です。

睡眠不足や不規則な生活習慣

慢性的な睡眠不足、すなわち「睡眠負債」の状態は、ノンレム睡眠系のパラソムニアを誘発する強力な因子です。十分な睡眠が取れていない状態が続くと、体はそれを補おうとして、眠りについた際に通常よりも深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の割合を増やそうとします。この深い睡眠からの反跳現象(リバウンド)が、脳の覚醒システムとのアンバランスを生み、睡眠時遊行症や睡眠時驚愕症、錯乱性覚醒といった、不完全な覚醒状態を引き起こしやすくするのです。

同様に、シフトワーク(交代勤務)や時差ぼけ(ジェットラグ)などによる不規則な生活習慣も、体内時計(概日リズム)を混乱させ、睡眠の質を著しく低下させます。睡眠と覚醒のリズムが乱れることは、睡眠構造全体の不安定化につながり、様々なパラソムニアの引き金となり得ます。例えば、徹夜明けに泥のように眠った晩に、夢遊病のような行動が起きてしまうのは、このメカニズムによる典型的な例です。

飲酒やカフェインの摂取

アルコールと睡眠の関係は複雑で、パラソムニアの発症に大きく関与します。一般的に「寝酒」としてアルコールを摂取すると、寝つきは良くなるように感じられます。しかし、これは一時的な効果に過ぎません。アルコールが体内で分解される過程で、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されるため、睡眠の後半になると眠りが浅くなり、中途覚醒が増加します。

この睡眠の断片化が、ノンレム睡眠系のパラソムニアを誘発する一因となります。さらに、アルコールは睡眠前半のレム睡眠を抑制し、その反動で睡眠後半にレム睡眠が密集して出現する「レムリバウンド」という現象を引き起こします。この状態は、悪夢やレム睡眠行動障害のリスクを高めることが知られています。

一方、カフェインは言わずと知れた覚醒作用を持つ物質です。コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、脳内のアデノシン受容体をブロックすることで眠気を妨げます。就寝前にカフェインを摂取すると、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体が浅くなり、結果として睡眠の質を低下させ、パラソムニアが起こりやすい素地を作ってしまいます。

特定の薬の副作用

服用している薬が、意図せず睡眠時随伴症を引き起こしている場合があります。特に、レム睡眠行動障害(RBD)は、特定の薬剤によって誘発される(医原性)ケースが少なくありません。

代表的なものとして、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)といった種類の抗うつ薬が挙げられます。これらの薬は、レム睡眠中の筋弛緩を制御する脳幹の神経伝達物質に影響を与えることで、RBD様の症状を引き起こすと考えられています。

その他にも、心臓の病気や高血圧の治療に用いられるβ遮断薬、一部の睡眠薬、抗精神病薬なども、悪夢やRBDを誘発する可能性が報告されています。もし、新しい薬を飲み始めてから、あるいは薬の量を変えてから、睡眠中の異常行動が出現した場合は、自己判断で服薬を中止するのではなく、必ず処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

他の病気や睡眠障害の影響

睡眠時随伴症は、単独で起こるだけでなく、他の睡眠障害や身体疾患が原因となって二次的に引き起こされることもあります。

最も代表的な例が、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。SASは、睡眠中に気道が塞がって繰り返し呼吸が止まる病気ですが、この無呼吸による低酸素状態や、呼吸を再開するための頻繁な「微小覚醒」が、脳に大きな負担をかけます。この覚醒反応が不完全であると、錯乱性覚醒や睡眠時遊行症などのノンレム睡眠パラソムニアを誘発することがあります。SASの患者さんが夜中に大声でうなされる、暴れるといった症状を示す場合、その背景には呼吸の苦しさがあるのかもしれません。

また、前述の通り、レム睡眠行動障害(RBD)は、パーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患の重要な前駆症状であることがわかっています。これらの疾患は、脳内のαシヌクレインというタンパク質が異常に蓄積することが原因とされていますが、この異常がレム睡眠を制御する脳幹の領域から始まることが多く、運動症状や認知機能低下が現れる何年も前からRBDとして発症するのです。

その他、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)や周期性四肢運動障害(睡眠中に足がピクピク動く)による睡眠の妨害、あるいは稀にてんかん発作が睡眠中の異常行動として現れる(夜間前頭葉てんかん)こともあり、正確な診断にはこれらの疾患との鑑別が不可欠です。

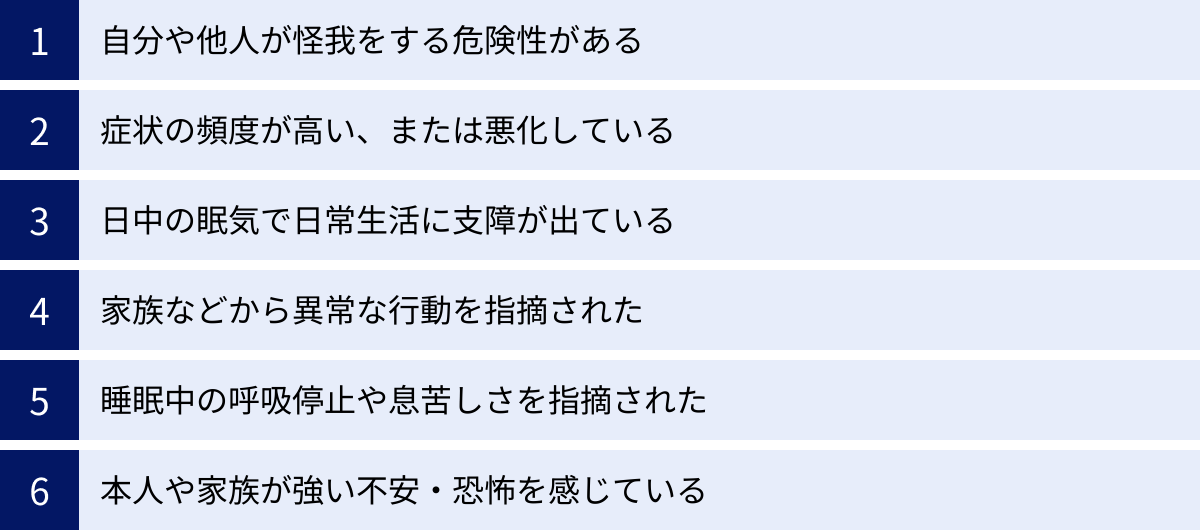

もしかして睡眠時随伴症?受診の目安

「ただの寝ぼけだろうか」「疲れているだけかもしれない」と、睡眠中の異常な行動や体験を軽視してしまう人は少なくありません。しかし、睡眠時随伴症は放置すると危険を伴ったり、生活の質を大きく損なったりする可能性があるため、適切なタイミングで専門家へ相談することが大切です。

では、どのような状態になったら医療機関を受診すべきなのでしょうか。以下に、受診を検討すべき具体的な目安を挙げます。

- 睡眠中の行動で、自分自身やベッドパートナー、家族が怪我をする危険性がある、あるいは実際に怪我をした場合

これは最も優先度の高い受診のサインです。例えば、ベッドから落ちる、壁や家具に体をぶつける、無意識に刃物や火を使おうとする、隣で寝ている人を殴る・蹴るといった行動は、重大な事故につながりかねません。安全の確保は治療の第一目標であり、一刻も早い専門医への相談が必要です。 - 症状の頻度が高い、または徐々に悪化している場合

たまに起こる程度の寝言や軽い寝ぼけであれば、様子を見てもよいかもしれません。しかし、症状が週に1回以上など頻繁に起こる場合や、以前よりも行動が激しくなったり、複雑になったりしている場合は、背景に何らかの問題が進行している可能性があります。 - 日中の眠気や倦怠感が強く、日常生活に支障が出ている場合

睡眠中の異常行動によって睡眠が妨げられると、睡眠の質が低下し、日中に強い眠気、集中力や記憶力の低下、気分の落ち込みなどを引き起こします。仕事でのミスが増えたり、学業成績が落ちたり、居眠り運転の危険性が高まったりするなど、社会生活に具体的な影響が出ている場合は、治療によって改善できる可能性が高いため、受診を強くお勧めします。 - ベッドパートナーや家族から、いびき以外の異常な行動や言動を指摘された場合

多くの睡眠時随伴症では、本人に自覚や記憶がありません。そのため、他者からの客観的な指摘は非常に重要な情報となります。「夜中に急に叫んでいたよ」「何かと戦っているように暴れていた」「起きて何か食べていたみたいだけど覚えてる?」といった指摘があった場合は、真摯に受け止め、どのような状況だったかを詳しく聞いてみましょう。 - 睡眠中に呼吸が止まっている、息苦しそうにしていると指摘された場合

これは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が合併している、あるいは原因となっている可能性を示唆します。SASは高血圧、心疾患、脳卒中などのリスクを高めるため、パラソムニアの症状と合わせて専門的な検査が必要です。 - 症状に対して、本人や家族が強い不安や恐怖を感じている場合

特に悪夢障害や夜驚症、あるいは激しい行動を伴うRBDなどは、本人だけでなく、それを見ている家族にとっても大きな精神的負担となります。眠ること自体が怖くなったり、家庭内の緊張が高まったりしている場合は、専門家に相談することで安心感を得られ、適切な対処法を学ぶことができます。

「子供の夜驚症は受診すべき?」 という質問もよく聞かれます。前述の通り、小児期の夜驚症や夢遊病は、多くが成長とともに自然に軽快します。しかし、症状が非常に激しい、頻度が高く家族の睡眠が妨げられている、行動によって怪我をする危険性が高いといった場合には、小児科や睡眠専門医に相談することで、安全対策や生活習慣に関するアドバイスを得ることができます。

「金縛りは病気?」 という疑問については、たまに起こる程度であれば生理的な現象であり、心配は不要です。しかし、頻繁に繰り返して強い恐怖を伴い、眠るのが怖くなる、あるいは日中の耐えがたい眠気(ナルコレプシーの主症状)を伴う場合は、受診を検討しましょう。

大切なのは、睡眠中の異常を「恥ずかしいこと」や「性格の問題」と捉えず、医学的なアプローチで解決できる「病状」として認識することです。受診の際には、いつから、どのような症状が、どのくらいの頻度で起きているか、前日の飲酒や睡眠時間、ストレスの有無などをメモしておくと、診察がスムーズに進みます。

睡眠時随伴症は何科を受診すればいい?

いざ受診しようと決めても、どの診療科のドアを叩けばよいのか迷うかもしれません。睡眠時随伴症は、その原因や症状の特性によって、専門とする診療科が異なります。適切な科を選ぶことで、よりスムーズで的確な診断・治療につながります。

ここでは、主な選択肢となる診療科とその特徴について解説します。

| 診療科 | 主な対象となる症状・状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| 精神科・心療内科 | 悪夢障害、睡眠関連摂食障害、ストレスや不安が強い場合 | 心理的な背景の評価やカウンセリング、薬物療法(抗うつ薬など)に精通している。 |

| 脳神経内科 | レム睡眠行動障害(RBD)、てんかんとの鑑別が必要な場合 | 神経変性疾患(パーキンソン病など)との関連を評価。脳波検査などに強い。 |

| 睡眠外来・睡眠センター | 症状が多岐にわたる、原因が不明、専門的な検査が必要な場合 | 睡眠障害全般を扱う専門機関。終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの設備が整っている。 |

精神科・心療内科

ストレス、不安、うつ病、PTSDといった精神的な要因が、睡眠時随伴症の引き金になっている、あるいは背景にあると考えられる場合に適した診療科です。

特に、以下のようなケースでは精神科・心療内科への相談が推奨されます。

- 悪夢障害: 悪夢の内容がトラウマ体験と関連している場合や、悪夢によって強い不安、抑うつ気分が生じている場合に、心理療法(カウンセリング)や適切な薬物療法を受けることができます。

- 睡眠関連摂食障害: この障害は、日中の摂食障害(過食症など)やストレスと関連が深いことが知られており、心理的なアプローチが治療の鍵となることが多いです。

- 全般的な強いストレス: 明確な症状名がわからなくても、強いストレスを感じていて、それが原因で睡眠が乱れ、何らかの異常行動が出ていると感じる場合も、相談先として適しています。

精神科や心療内科では、丁寧な問診を通じて患者さんの心理的な背景を深く掘り下げ、認知行動療法などの心理療法や、必要に応じた薬物療法(抗不安薬、抗うつ薬など)を組み合わせた治療を行います。

脳神経内科

レム睡眠行動障害(RBD)が疑われる場合には、第一に検討すべき診療科です。前述の通り、RBDはパーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患の初期症状である可能性があり、その評価と診断には脳神経系の専門知識が不可欠だからです。

また、夜間の異常行動が、実は睡眠時随伴症ではなく、てんかん発作(特に夜間前頭葉てんかん)である可能性も稀にあります。てんかん発作は、決まって同じような短い行動を繰り返す(常同性)といった特徴があり、これを鑑別するためには脳波検査が重要となります。脳神経内科は、こうした神経系の疾患の診断を得意としています。

RBDと診断された場合、その後の神経変性疾患への移行を注意深くフォローアップしていく上でも、脳神経内科の役割は非常に重要です。

睡眠外来・睡眠センター

どの科にかかれば良いか分からない場合や、最も専門的な診断・治療を望む場合に最適な選択肢が、睡眠障害全般を専門的に扱う「睡眠外来」や「睡眠センター」です。

これらの専門機関には、日本睡眠学会が認定する専門医や専門検査技師が在籍していることが多く、睡眠に関するあらゆる問題に対応できる体制が整っています。

睡眠外来・睡眠センターの最大の強みは、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)という精密検査を実施できる点です。この検査により、睡眠の質や量を客観的に評価し、異常行動が睡眠のどの段階で起きているかを特定できます。また、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害など、他の睡眠障害の合併の有無も正確に診断することが可能です。

- 症状が複数あり、診断がはっきりしない。

- 睡眠時遊行症とRBDの両方の特徴があるように感じる。

- 日中の眠気も強く、複数の睡眠障害が疑われる。

上記のような複雑なケースでは、まず睡眠外来や睡眠センターを受診することで、総合的な観点から最適な診断と治療方針を立てることができます。かかりつけ医がいる場合は、まず相談して、適切な専門機関を紹介してもらうのも良い方法です。

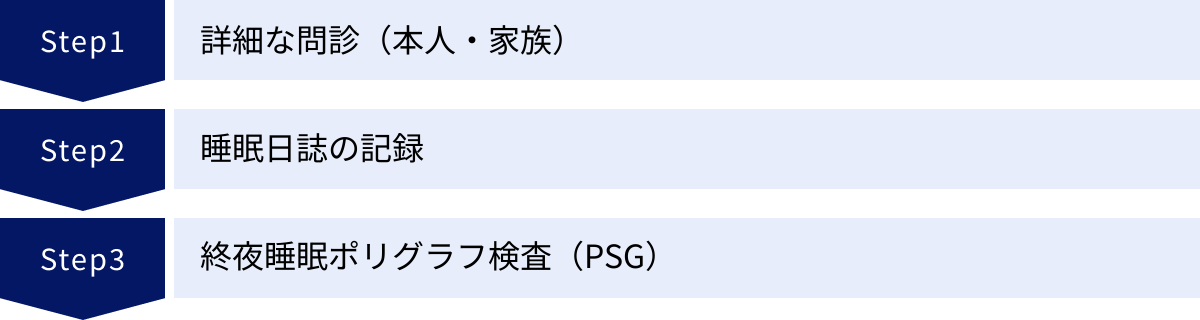

医療機関で行われる検査と診断の流れ

睡眠時随伴症の診断は、単一の検査だけで行われるものではなく、複数の情報を統合して総合的に判断されます。ここでは、医療機関で行われる一般的な検査と診断のプロセスを解説します。

問診

診断において最も重要で、最初に行われるのが詳細な問診です。医師は、患者さん本人と、可能であればベッドパートナーや家族から、症状について詳しく話を聞きます。本人に記憶がないケースが多いため、客観的な情報を提供してくれる同伴者の存在は非常に貴重です。

問診では、主に以下のような点が確認されます。

- 症状の具体的な内容: どのような行動や言動があるか(歩き回る、叫ぶ、暴れる、食べるなど)。

- 症状の発生状況: いつ頃から始まったか、どのくらいの頻度で起こるか(毎晩、週に数回など)、睡眠のどの時間帯に多いか(前半か、後半か)。

- 症状発生時の様子: 目は開いているか、会話は可能か、行動の後に覚えているか。

- きっかけ: 症状が出やすい状況(疲れている時、ストレスがある時、飲酒後など)はあるか。

- 日中の状態: 日中の眠気、倦怠感、集中力の低下などはないか。

- 既往歴と服薬状況: 現在治療中の病気、過去にかかった病気、服用しているすべての薬(市販薬やサプリメントも含む)。

- 生活習慣: 睡眠時間、就寝・起床時間、飲酒・喫煙・カフェイン摂取の習慣。

- 家族歴: 血縁者に同様の症状を持つ人はいるか。

これらの情報から、医師はどのタイプの睡眠時随伴症が疑われるか、また、他の睡眠障害や身体疾患の可能性はないか、あたりをつけます。

睡眠日誌の記録

問診に加えて、客観的に睡眠の状態を把握するために、睡眠日誌(スリープダイアリー)の記録を求められることがよくあります。通常、1〜2週間にわたって、日々の睡眠に関する情報を記録します。

【睡眠日誌の主な記録項目】

- ベッドに入った時刻(就床時刻)

- 寝ついたと思う時刻

- 夜中に目が覚めた回数と時間

- 朝、目が覚めた時刻(覚醒時刻)

- ベッドから出た時刻(離床時刻)

- 日中の昼寝の有無と時間

- 睡眠時随伴症の症状の有無とその内容

- その日の気分や体調、日中の眠気の度合い

- 就寝前の飲酒やカフェイン摂取の有無

- 服用した薬

睡眠日誌をつけることで、患者さん自身の主観的な感覚だけでなく、実際の睡眠パターンや、症状がどのような要因と関連して出現しているかが見えてきます。これは、生活習慣の問題点を特定し、後述する睡眠衛生指導に役立てる上でも重要な情報源となります。

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)

睡眠時随伴症の確定診断、および他の睡眠障害との鑑別診断のために行われる最も重要な検査が、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG: Polysomnography)です。通常、病院やクリニックに一泊入院して行われます。

この検査では、体に複数のセンサーを取り付けた状態で一晩眠り、睡眠中の様々な生体信号を同時に記録します。

【PSGで記録される主な情報】

- 脳波(EEG): 睡眠の深さ(ノンレム睡眠のステージ1〜3、レム睡眠)を判定する。

- 眼球運動(EOG): 眼の動きを記録し、特にレム睡眠を同定するのに役立つ。

- オトガイ筋電図(EMG): 顎の筋肉の緊張度を記録する。レム睡眠中には筋緊張が著しく低下(筋アトニア)するのが正常。RBDではこの筋アトニアがみられない。

- 心電図(ECG): 睡眠中の心拍数や不整脈の有無を調べる。

- 呼吸センサー: 口・鼻の気流、胸部・腹部の動きを記録し、無呼吸や低呼吸の有無を調べる(SASの診断)。

- 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2): 血液中の酸素レベルを測定する。

- 下肢筋電図: 足の筋肉の動きを記録し、周期性四肢運動障害などを調べる。

- ビデオ撮影: 睡眠中の行動や音声を記録し、異常行動がどの生体信号の変化と同時に起きているかを照合する。

PSGによって、異常行動がノンレム睡眠とレム睡眠のどちらで発生しているかが客観的に判定でき、症状に基づいた臨床診断を裏付けることができます。 例えば、夢の内容と一致するような激しい体動が、レム睡眠期に、かつ筋アトニアがない状態で観察されれば、RBDと確定診断されます。また、睡眠時無呼吸症候群など、症状の原因となりうる他の睡眠障害の有無も同時に評価できるため、治療方針を決定する上で極めて有益な検査です。

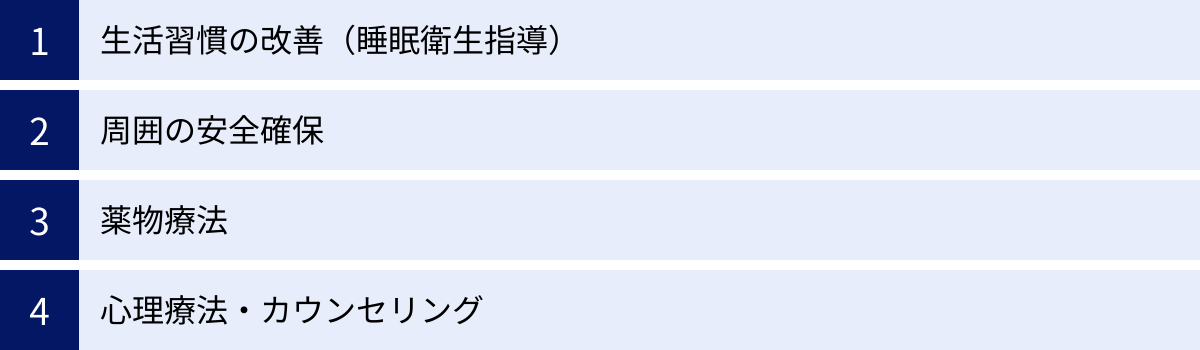

睡眠時随伴症の治療法

睡眠時随伴症の治療は、症状の種類、重症度、原因、そして患者さん個々の状況に応じて、様々なアプローチを組み合わせて行われます。主な治療法には、「生活習慣の改善」「周囲の安全確保」「薬物療法」「心理療法」の4つの柱があります。

生活習慣の改善(睡眠衛生指導)

すべての睡眠時随伴症治療の基本となり、最も重要視されるのが、睡眠衛生(スリープハイジーン)の改善です。薬物療法を開始する前に、まず生活習慣を見直すことで、症状が大幅に軽減・解消されるケースも少なくありません。

睡眠衛生指導では、以下のような点が具体的に指導されます。

- 規則正しい睡眠覚醒リズムの確立: 毎日同じ時間に就寝し、同じ時間に起床することを心がけます。休日でも、平日との差を1〜2時間以内にとどめることが、体内時計を安定させる上で重要です。

- 適切な睡眠時間の確保: 睡眠不足は、特にノンレム睡眠系のパラソムニアの強力な誘発因子です。自分に必要な睡眠時間(一般的には7〜8時間が目安)を確保し、睡眠負債を溜めないようにします。

- 就寝前の刺激物を避ける: 就寝前の3〜4時間以内のカフェイン摂取、1〜2時間以内の喫煙は、脳を覚醒させるため避けるべきです。アルコール(寝酒)は睡眠の質を悪化させるため、控えることが強く推奨されます。

- 快適な寝室環境の整備: 寝室は、静かで、暗く、快適な温度・湿度に保ちます。遮光カーテンを利用したり、アイマスクや耳栓を使用したりするのも効果的です。

- 日中の適度な運動: 日中にウォーキングなどの有酸素運動を行う習慣は、寝つきを良くし、深い睡眠を促します。ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果になるため注意が必要です。

- 就寝前のリラックス: 入浴は就寝の90分前までに、ぬるめのお湯で済ませると、深部体温が下がるタイミングで自然な眠気が訪れます。読書や静かな音楽、ストレッチなど、自分なりのリラックス法を見つけることも有効です。

周囲の安全確保

特に睡眠時遊行症やレム睡眠行動障害(RBD)のように、睡眠中に動き回ったり、激しい行動をとったりする場合には、怪我を防ぐための環境整備が不可欠です。これは、薬物療法などの効果が現れるまでの間はもちろん、治療中も継続して行うべき重要な対策です。

【具体的な安全対策の例】

- 寝室から危険な物(ハサミ、ナイフ、ガラス製品、灰皿など)を撤去する。

- ベッドの周りにクッションや布団を敷き、転落時の衝撃を和らげる。

- 可能であれば、ベッドの高さを低くする、あるいは床に布団を敷いて寝る。

- 窓や玄関のドアに、簡単には開けられないような補助錠を取り付ける。

- 家具の角に保護クッションを貼る。

- RBDの場合は、ベッドパートナーと寝室を分ける、あるいはベッドを離して寝ることも検討する。

これらの対策は、本人の安全だけでなく、家族の安心にもつながります。家族の理解と協力が、治療を円滑に進める上で大きな支えとなります。

薬物療法

生活習慣の改善や安全確保を行っても、症状が改善しない場合や、症状が重度で危険性が高い場合には、薬物療法が検討されます。使用される薬は、症状の種類によって異なります。

- クロナゼパム(商品名:リボトリール、ランドセンなど): ベンゾジアゼピン系の薬剤で、レム睡眠行動障害(RBD)に対して最も有効性が高いとされる第一選択薬です。レム睡眠中の異常な筋活動を抑制する作用があります。効果は高いですが、眠気、ふらつき、依存性などの副作用に注意が必要であり、専門医による慎重な処方と管理が求められます。

- メラトニンおよびメラトニン作動薬: 体内時計を調整するホルモンであるメラトニンや、その受容体に作用する薬(ラメルテオンなど)も、RBDや睡眠相後退障害を伴うパラソムニアに有効な場合があります。クロナゼパムに比べて副作用が少ないのが特徴です。

- 抗うつ薬: SSRIなどの抗うつ薬がRBDを誘発することがある一方で、特定の抗うつ薬(例:トラゾドン)が悪夢障害に対して有効な場合があります。症状や背景にある精神状態を考慮し、専門医が慎重に薬を選択します。

- その他: 睡眠関連摂食障害に対しては、抗てんかん薬であるトピラマートが有効な場合があります。レストレスレッグス症候群が原因の場合は、鉄剤やドーパミン作動薬などが用いられます。

薬物療法は、あくまで症状をコントロールするための対症療法であることが多く、根本的な原因を取り除くものではありません。そのため、生活習慣の改善と並行して行うことが原則です。

心理療法・カウンセリング

ストレスや不安、トラウマ体験がパラソムニアの背景にある場合には、心理療法やカウンセリングが非常に有効な治療法となります。

- 認知行動療法(CBT-I): 不眠症に対する認知行動療法は、睡眠に関する不適切な思い込み(認知)や行動を修正していく治療法ですが、その考え方はパラソムニアの治療、特に睡眠衛生の改善にも応用されます。

- リラクゼーション法: 筋弛緩法や自律訓練法、マインドフルネス瞑想などを学び、心身の緊張をほぐすことで、スムーズな入眠と質の高い睡眠を促します。

- イメージリハーサル療法(IRT): 悪夢障害に対して特に効果的な心理療法です。日中の安全な環境で、悪夢の内容を思い出し、そのストーリーを自分の望むポジティブな結末に書き換える練習を繰り返します。これにより、夜間の悪夢の内容をコントロールし、恐怖感を軽減させることを目指します。

これらの心理療法は、薬に頼るだけでなく、患者さん自身が症状に対処するスキルを身につけることを助け、長期的な改善につながります。

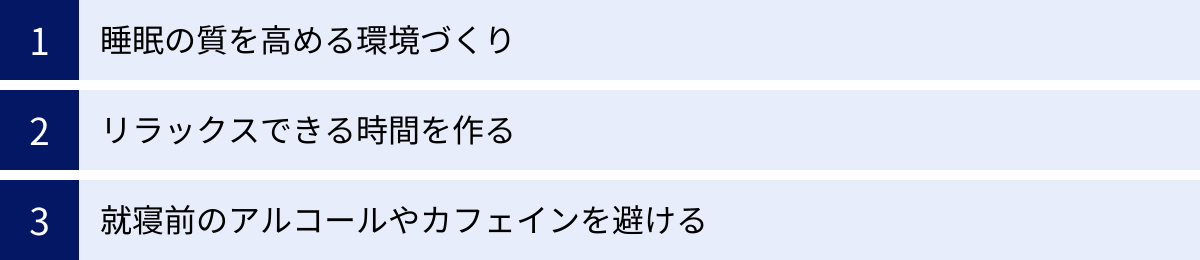

自分でできる!睡眠時随伴症の予防と対策

医療機関での治療と並行して、あるいは症状が軽微な場合のセルフケアとして、日常生活の中でできる予防や対策も非常に重要です。ここでは、特に意識したい3つのポイントを紹介します。これらは、睡眠時随伴症だけでなく、あらゆる睡眠の悩みに共通する、質の高い睡眠を得るための基本原則です。

睡眠の質を高める環境づくり

快適な睡眠は、快適な環境から生まれます。寝室が「ぐっすり眠るための聖域」となるように、環境を整えましょう。

- 光のコントロール: 眠りを誘うホルモンであるメラトニンは、光を浴びると分泌が抑制されます。 就寝時には、寝室をできるだけ暗くすることが理想です。遮光カーテンを使い、外からの光を遮断しましょう。豆電球などのわずかな光でも睡眠に影響を与えることがあるため、気になる場合は消すか、フットライトなど直接目に入らないものを選びます。また、就寝1〜2時間前からは、スマートフォンやPC、テレビなどの強いブルーライトを放つ電子機器の使用を避けることが、自然な眠気を促す鍵となります。

- 音のコントロール: 生活音や交通騒音が気になる場合は、耳栓の使用が効果的です。逆に、完全な無音が落ち着かないという人は、ホワイトノイズマシンや、川のせせらぎ、雨音といったリラックスできる環境音を小さな音量で流すのも良いでしょう。

- 温度・湿度の管理: 快適だと感じる温度や湿度は人それぞれですが、一般的に寝室の温度は夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が快適な睡眠に適しているとされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、季節に合わせて調整しましょう。

- 寝具の見直し: 毎日使う寝具は、睡眠の質を左右する重要なアイテムです。マットレスは、硬すぎず柔らかすぎず、自然な寝姿勢を保てるものを選びます。枕は、首のカーブに合った高さと形状のものを選ぶことが、肩こりや首の痛みの予防にもつながります。シーツやカバーは、吸湿性や通気性の良い天然素材(綿、シルクなど)がおすすめです。

リラックスできる時間を作る

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるために、就寝前にリラックスできる習慣(スリープ・ルーティン)を取り入れましょう。

- ぬるめのお風呂に浸かる: 就寝の90〜120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かると、一時的に上がった深部体温が就寝時に向けて下がり始め、強い眠気を誘います。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。

- 穏やかなストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進する軽いストレッチや、呼吸を意識したヨガは、心身をリラックスさせるのに非常に効果的です。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、鎮静作用のある香りのエッセンシャルオイルをアロマディフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのも良い方法です。

- 静かな音楽や読書: 激しい音楽や興奮する内容の本は避け、ヒーリングミュージックや、ゆったりとした内容の読書を楽しみましょう。ただし、電子書籍リーダーはブルーライトを発するものもあるため、紙媒体の本が推奨されます。

- 深呼吸や瞑想: 数分間、ゆっくりと深い呼吸(腹式呼吸)を繰り返すだけでも、心拍数が落ち着き、リラックス効果が得られます。目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中させる瞑想もおすすめです。

自分にとって心地よいと感じるリラックス法を見つけ、毎晩の習慣にすることが、心と体を「これから眠る」という状態に導くスイッチとなります。

就寝前のアルコールやカフェインを避ける

特定の飲食物は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。特に注意が必要なのがアルコールとカフェインです。

- アルコール(寝酒)の罠: アルコールを飲むと一時的に眠くなりますが、これは麻酔作用によるもので、質の良い睡眠ではありません。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒物質に変わり、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、頻繁に目が覚める原因となります。また、レム睡眠を抑制し、その後のリバウンドで悪夢を見やすくしたり、筋肉を弛緩させる作用でいびきや睡眠時無呼吸を悪化させたりもします。睡眠の質を高めたいのであれば、就寝前の飲酒は避けるのが賢明です。

- カフェインの持続効果: コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取してから30分ほどで現れ、その効果は4〜6時間持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、少なくとも就寝の5〜6時間前からはカフェインの摂取を控えるようにしましょう。夕食後のコーヒーや緑茶の習慣がある人は、カフェインレスの飲み物に切り替えることを検討してみてください。

これらのセルフケアは、すぐに劇的な効果が現れるものではないかもしれませんが、根気強く続けることで睡眠の土台が整い、睡眠時随伴症の症状が出にくい状態を作ることにつながります。

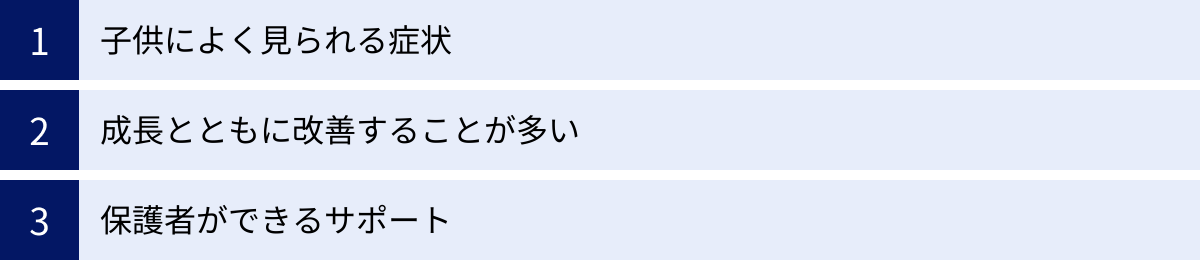

子供の睡眠時随伴症の特徴と対応

子供、特に幼児期から学童期にかけては、睡眠時随伴症が比較的一般的に見られます。しかし、その特徴や対応は成人の場合と異なる点が多く、保護者の正しい理解が重要となります。

子供によく見られる症状

子供の睡眠時随伴症として最も代表的なものは、睡眠時驚愕症(夜驚症)、睡眠時遊行症(夢遊病)、錯乱性覚醒の3つです。これらはすべて、深いノンレム睡眠からの不完全な覚醒によって起こります。

なぜ子供にこれらの症状が多いのでしょうか。それには、子供の睡眠における生理的な特徴が関係しています。

子供の脳はまだ発達途上にあり、睡眠と覚醒を切り替える神経システムが未熟です。また、成人に比べて、一晩の睡眠に占める深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の割合が非常に高いという特徴があります。この豊富で深いノンレム睡眠から、未熟な覚醒システムを使って目覚めようとするときに「不完全な覚醒」が起こりやすく、結果として夜驚症や夢遊病といったパラソムニアにつながるのです。

症状は非常にドラマチックに見えることがあります。夜驚症では、突然甲高い叫び声をあげてパニック状態になり、保護者が慰めても全く耳に入らないように見えます。夢遊病では、ぼんやりとした様子で歩き回り、話しかけても反応がありません。しかし、これらの行動中に、子供は意識的に何かを体験しているわけではなく、翌朝には全く記憶が残っていないのが普通です。

成長とともに改善することが多い

保護者にとって、我が子が夜中に叫んだり歩き回ったりする姿は、非常に心配で不安になるものです。「何か悪い病気なのではないか」「精神的な問題があるのだろうか」と悩む方も少なくありません。

しかし、最も重要なことは、これらのノンレム睡眠系のパラソムニアは、ほとんどの場合、脳の成熟とともに自然に頻度が減少し、思春期を迎える頃までには消失するという事実です。これは、病的な状態というよりも、成長過程における一過性の生理現象に近い側面を持っています。

そのため、症状が見られても過度に心配しすぎず、冷静に対応することが大切です。ただし、以下のような場合は、小児科や睡眠の専門医に相談することを検討しましょう。

- 症状の頻度が非常に高い(ほぼ毎晩など)。

- 行動が激しく、本人や家族が怪我をする危険性が高い。

- 症状が日中の活動(幼稚園や学校での様子、機嫌など)に悪影響を及ぼしている。

- 保護者の心身の負担が非常に大きい。

専門医に相談することで、安全対策に関する具体的なアドバイスをもらえたり、症状を誘発している可能性のある生活習慣(睡眠不足など)を見直すきっかけになったりします。

保護者ができるサポート

子供に睡眠時随伴症の症状が見られたとき、保護者はどのように対応すればよいのでしょうか。パニックにならず、子供の安全と安心を守るためのポイントを以下に示します。

- 安全確保を最優先する

これが最も重要な対応です。特に夢遊病では、予期せぬ事故を防ぐための環境整備が欠かせません。- ベッドからの転落を防ぐためにベッドガードを設置する、あるいは床に布団を敷いて寝かせる。

- 寝室や廊下にあるおもちゃや障害物を片付けておく。

- 窓やベランダへのドアには、子供が簡単に開けられない鍵や補助錠を付ける。

- 階段がある場合は、ベビーゲートを設置する。

- ハサミなどの危険物は、鍵のかかる場所に保管する。

- 無理に起こそうとしない、静かに見守る

夜驚症や夢遊病の最中の子供を、揺さぶったり大声で呼びかけたりして無理に覚醒させようとすることは避けましょう。 無理に起こそうとすると、子供はさらに混乱し、興奮が長引いたり、恐怖心が増したりすることがあります。基本的には、危険がない限りは静かに見守り、本人が自然に落ち着いて再び眠りに戻るのを待つのが最善です。危険な場所に移動しようとした場合は、優しく声をかけながら、体をそっと支えてベッドの方向へ誘導してあげましょう。 - 叱らない、問い詰めない

子供の行動は、本人の意思とは全く関係のない無意識下での現象です。本人に悪気もなければ、記憶もありません。そのため、翌朝に「昨日の夜、なんであんなことしたの!」などと叱ったり、問い詰めたりすることは絶対にやめましょう。 叱られた子供は、理由がわからずに混乱し、眠ること自体に不安や罪悪感を抱いてしまう可能性があります。これは、かえって症状を悪化させる原因にもなりかねません。本人が覚えていないのであれば、何もなかったかのように普段通りに接してあげることが、子供の安心につながります。 - 規則正しい生活リズムを心がける

睡眠不足や疲労、生活リズムの乱れは、パラソムニアの症状を誘発しやすくします。毎日なるべく同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつけ、年齢に応じた十分な睡眠時間を確保してあげましょう。また、寝る前に興奮するようなテレビ番組やゲームは避け、絵本を読むなど、穏やかな入眠儀式を取り入れることも効果的です。

子供の睡眠時随伴症は、多くの場合は成長の一過程です。保護者が正しい知識を持ち、冷静かつ適切に対応することが、子供の健やかな成長と家族の安心を守る鍵となります。

まとめ

本記事では、睡眠時随伴症(パラソムニア)について、その定義から種類、原因、診断、治療法、そしてセルフケアに至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

睡眠時随伴症は、睡眠中に起こる望ましくない行動や体験の総称であり、夢遊病や夜驚症といったノンレム睡眠に関連するものから、レム睡眠行動障害(RBD)や悪夢障害といったレム睡眠に関連するものまで、非常に多様な症状を含みます。その原因も、ストレスや生活習慣の乱れ、薬の副作用、そして他の疾患の影響など多岐にわたります。

重要なのは、これらの症状を「単なる寝ぼけ」や「奇妙な癖」として軽視しないことです。睡眠中の行動は、時に本人や周囲の人を危険にさらす可能性があり、また、睡眠の質を低下させて日中の生活に深刻な影響を及ぼすこともあります。さらに、特に中高年で発症するRBDは、パーキンソン病などの神経変性疾患の早期発見につながる重要なサインである可能性も忘れてはなりません。

もし、ご自身やご家族に思い当たる症状があり、それが安全を脅かしたり、生活に支障をきたしたり、あるいは強い不安を引き起こしたりしているのであれば、決して一人で抱え込まないでください。精神科・心療内科、脳神経内科、そして睡眠外来・睡眠センターといった専門の医療機関に相談することで、正確な診断と適切な治療への道が開かれます。

治療の基本は、規則正しい生活と十分な睡眠時間を確保する「睡眠衛生の改善」にあります。それに加え、安全な環境の確保、必要に応じた薬物療法や心理療法を組み合わせることで、多くの症状はコントロールし、改善することが可能です。

睡眠は、私たちの心と体の健康を支える土台です。この記事が、睡眠時随伴症に悩む方々やそのご家族にとって、正しい知識を得て、前向きな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。質の高い睡眠を取り戻し、健やかな毎日を送るために、今日からできることから始めてみましょう。