毎晩のようにかく「いびき」。パートナーや家族から指摘されて悩んでいる方、あるいは旅行先などで周りに迷惑をかけていないか心配な方も多いのではないでしょうか。いびきは単に「うるさい音」というだけでなく、実は身体が発している重要な健康のサインである場合があります。中には、深刻な病気が隠れている危険ないびきも存在します。

この記事では、いびきがなぜ発生するのかという基本的な仕組みから、肥満や飲酒、加齢といった一般的な原因、さらには男女別・年代別の特有の原因まで、網羅的に掘り下げていきます。

また、「ただのいびき」と「危険ないびき」を見分けるための具体的なサインや、いびきの背後に潜むことが多い「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」のリスクについても詳しく解説します。

さらに、自分で今日から始められる対策方法から、医療機関で受けられる専門的な検査・治療法、そして「いびきの悩みは何科に相談すれば良いのか?」という疑問まで、いびきに関するあらゆる悩みに応える内容となっています。

この記事を最後まで読めば、ご自身のいびきの原因を正しく理解し、適切な対処法を見つけるための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

いびきが発生する仕組みとは

多くの人が経験するいびきですが、その音がどのようにして発生するのか、正確な仕組みを理解している人は少ないかもしれません。いびきの正体を知ることは、その原因を理解し、適切な対策を講じるための第一歩です。ここでは、いびきが発生するメカニズムと、注意すべき「慢性的ないびき」と一時的ないびきの違いについて詳しく解説します。

いびきの正体は気道が狭まることで出る振動音

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「上気道(じょうきどう)」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通る際に喉の粘膜や組織が振動して発生する音です。簡単に言えば、狭い隙間を空気が無理やり通ろうとするときに鳴る「摩擦音」や「振動音」と考えると分かりやすいでしょう。

私たちの喉の奥には、空気の通り道となる空間があります。この上気道は、鼻から喉頭(こうとう)までの部分を指し、具体的には以下のような組織で構成されています。

- 軟口蓋(なんこうがい):口の中の上顎の奥にある柔らかい部分。

- 口蓋垂(こうがいすい):軟口蓋の中央から垂れ下がっている部分。一般的に「のどちんこ」と呼ばれます。

- 舌根(ぜっこん):舌の付け根の部分。

- 扁桃(へんとう):喉の左右にあるリンパ組織。

起きている間は、これらの組織を支える筋肉が緊張しているため、気道は十分に開いています。しかし、睡眠中は全身の筋肉がリラックスして緩むため、これらの組織も弛緩します。特に仰向けで寝ると、重力の影響で舌の付け根(舌根)や軟口蓋が喉の奥に落ち込みやすくなり、気道が狭くなってしまいます。

この狭くなった気道を空気が通過する際、周囲の緩んだ軟口蓋や口蓋垂がまるで旗が風でパタパタとはためくように振動します。この振動が、あの「ガーガー」「ゴーゴー」といういびきの音の正体です。

つまり、いびきをかくということは、睡眠中に気道が狭くなっている証拠と言えます。気道が狭くなる原因は様々で、肥満、アルコール、疲労、骨格の問題などが挙げられます。これらの原因については、後の章で詳しく解説していきます。

慢性的ないびきと一時的ないびきの違い

いびきには、毎晩のようにかく「慢性的ないびき」と、特定の条件下でのみかく「一時的ないびき」の2種類があります。この2つを区別することは、健康上のリスクを判断する上で非常に重要です。

| 項目 | 一時的ないびき | 慢性的ないびき |

|---|---|---|

| 主な原因 | 疲労、アルコール摂取、風邪、アレルギー性の鼻づまりなど、一過性の要因 | 肥満、加齢による筋力低下、骨格の問題、鼻の病気、睡眠時無呼吸症候群など、恒常的な要因 |

| 発生頻度 | 特定の状況下(例:深酒した後、疲労が溜まっている時)でのみ発生 | ほぼ毎晩、寝ている間は継続的に発生する |

| 音の特徴 | 比較的小さく、規則的なことが多い | 大きく、不規則な場合がある。途中で呼吸が止まることがある。 |

| 健康への影響 | 限定的。原因が解消されれば、いびきも自然に収まることが多い。 | 高血圧、心疾患、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高める可能性がある。日中の眠気や集中力低下の原因にもなる。 |

| 対応 | 原因となる行動の回避、体調管理で改善が見込める。 | 生活習慣の見直しに加え、専門医への相談や治療が必要な場合が多い。 |

一時的ないびきは、誰にでも起こりうる生理現象の一種です。例えば、仕事で疲労困憊した日や、飲み会で深酒をした夜にかくことがあります。これは、極度の疲労やアルコールによって喉の筋肉が通常以上に緩んでしまい、一時的に気道が狭くなるために起こります。また、風邪をひいて鼻が詰まっている時も、口呼吸になるためいびきをかきやすくなります。これらのいびきは、原因がなくなれば(疲れが取れたり、風邪が治ったりすれば)自然に収まるため、過度に心配する必要はありません。

一方で、特に注意が必要なのが「慢性的ないびき」です。これは、ほぼ毎晩のようにいびきをかき、それが長期間続いている状態を指します。慢性的ないびきは、肥満や加齢、骨格的な問題など、簡単には解消されない恒常的な原因によって引き起こされている可能性が高いです。

慢性的ないびきは、睡眠中に気道が常に狭くなっている状態が続いていることを意味します。これは、体内に十分な酸素を取り込めていない「低酸素状態」を引き起こす可能性があり、心臓や血管に大きな負担をかけます。その結果、高血圧や不整脈、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めることが知られています。

特に、いびきの音が非常に大きい、途中で呼吸が止まっている、日中に強い眠気があるといった症状を伴う場合は、後述する「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という病気の可能性も考えられます。

ご自身のいびきが一時的なものか、慢性的なものかを見極め、もし後者である場合は、単なる癖や騒音問題として軽視せず、健康を守るための対策を始めることが重要です。

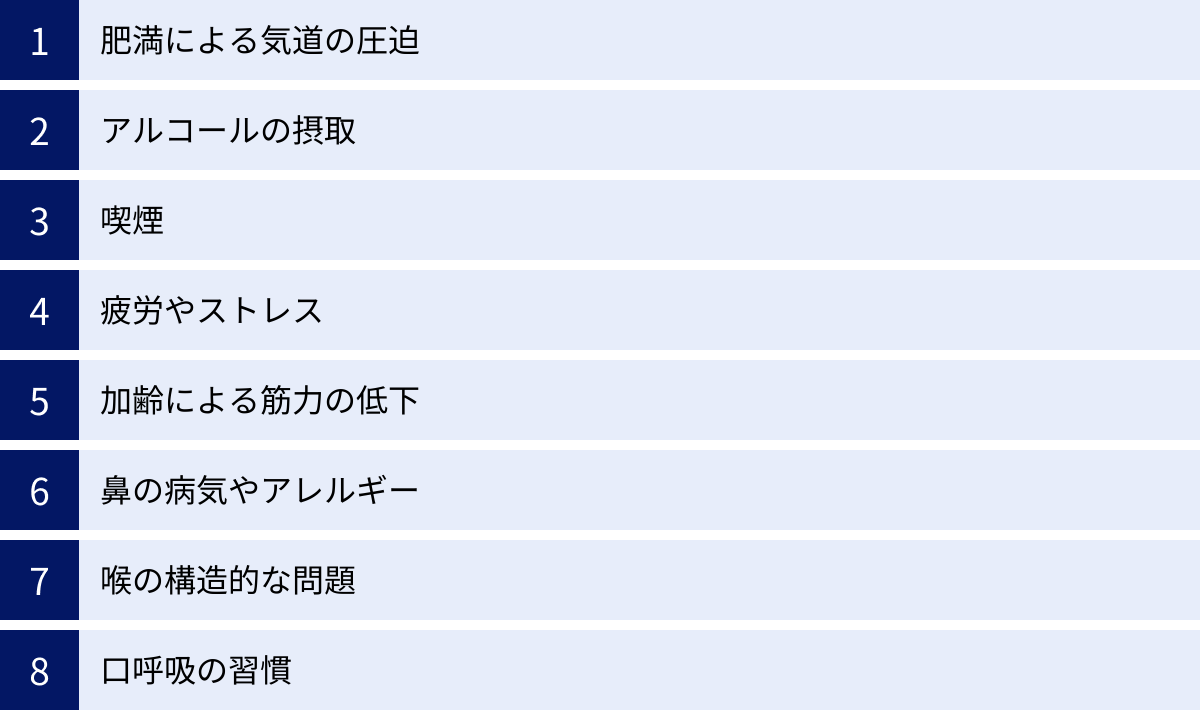

いびきの主な原因

いびきは、気道が狭くなることで発生する振動音ですが、その気道を狭くする原因は一つではありません。生活習慣から体質、病気まで、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、いびきの主な原因を一つずつ詳しく解説していきます。ご自身の生活習慣や体調と照らし合わせながら、原因を探ってみましょう。

肥満による気道の圧迫

いびきの最も一般的で大きな原因の一つが肥満です。体重が増加すると、体だけでなく首周りや喉の内部、舌にも脂肪が蓄積されます。

特に、首周りに脂肪がつくと、その重みで内側から気道が圧迫され、空気の通り道が物理的に狭くなります。また、舌にも脂肪がつくことで舌自体が肥大化し(これを「舌肥大」と呼びます)、仰向けに寝た際に喉の奥に落ち込みやすくなり、さらに気道を塞いでしまいます。

一般的に、肥満の指標とされるBMI(Body Mass Index)が25以上になると、いびきをかきやすくなると言われています。BMIは「体重(kg) ÷ [身長(m) × 身長(m)]」で計算できます。肥満はいびきだけでなく、後述する睡眠時無呼吸症候群(SAS)の最大のリスク因子でもあります。もし体重増加とともにいびきがひどくなった、あるいはパートナーから指摘されるようになったという場合は、肥満が原因である可能性が非常に高いでしょう。この場合、減量することがいびき改善の最も効果的な方法となります。

アルコールの摂取

「お酒を飲むと、いびきをかく」という経験がある方は多いのではないでしょうか。アルコールには筋肉を弛緩させる作用があります。これには、気道を支えている喉や舌の周りの筋肉も含まれます。

通常、睡眠中でも気道を確保するためにある程度の筋肉の緊張は保たれています。しかし、アルコールを摂取すると、これらの筋肉が過度に緩んでしまいます。その結果、舌が喉の奥に落ち込む「舌根沈下(ぜっこんちんか)」が起こりやすくなったり、軟口蓋が垂れ下がったりして気道が狭くなり、いびきが発生します。

また、アルコールは鼻の血管を拡張させ、鼻粘膜を腫れさせる作用もあります。これにより鼻づまりが起こり、口呼吸になりやすくなることも、いびきを助長する一因です。特に、就寝直前の飲酒は影響が大きいため、いびきを改善したい場合は、寝る3〜4時間前には飲酒を終えることが推奨されます。

喫煙

喫煙もいびきの原因として知られています。タバコの煙に含まれるニコチンやタールなどの有害物質は、喉や鼻の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。

炎症が起こると、粘膜は腫れて厚くなり、気道そのものが狭くなります。また、炎症による刺激で痰などの分泌物が増えることも、気道を狭め、空気の流れを妨げる原因となります。長期間の喫煙は、この炎症を慢性化させ、恒常的に気道が狭い状態を作り出してしまうのです。

さらに、喫煙はアルコールと同様に、鼻づまりを引き起こすこともあります。禁煙は、いびきの改善だけでなく、様々な生活習慣病の予防にも繋がるため、健康全般のために強く推奨される対策です。

疲労やストレス

肉体的な疲労や精神的なストレスも、いびきの一因となることがあります。

極度に疲労していると、身体は深い眠りを求めて、全身の筋肉がより強く弛緩します。 これには喉の筋肉も含まれるため、アルコールを摂取した時と同じように気道が狭くなり、いびきをかきやすくなります。普段はいびきをかかない人でも、徹夜明けや激しい運動をした後にかくことがあるのはこのためです。

また、慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱します。自律神経は呼吸のリズムをコントロールしているため、その働きが乱れると、睡眠中の呼吸が不安定になり、いびきに繋がることがあります。ストレスによって睡眠の質そのものが低下し、浅い眠りと深い眠りのサイクルが乱れることも、いびきを誘発する一因と考えられています。

加齢による筋力の低下

年齢を重ねるにつれて、全身の筋力が低下していくのは自然なことです。これには、気道を開いた状態に保つための喉周りの筋肉も含まれます。

若い頃は十分な筋力があったため、睡眠中に筋肉が緩んでも気道は確保されていました。しかし、加齢によってこれらの筋肉が衰えると、睡眠中の弛緩の影響をより大きく受けるようになり、気道が狭まりやすくなります。舌を支える筋肉も弱るため、舌根沈下も起こりやすくなります。

特に中年期以降にいびきをかくようになった、あるいは音が大きくなったという場合、加齢による筋力低下が関係している可能性が高いです。これは男性だけでなく、後述するように女性ホルモンの影響が少なくなる閉経後の女性にも顕著に見られる傾向です。

鼻の病気やアレルギー

快適な睡眠中の呼吸は「鼻呼吸」が基本です。しかし、何らかの原因で鼻が詰まっていると、無意識のうちに口で呼吸する「口呼吸」になります。口呼吸は、いびきの大きな原因となります。

口を開けて呼吸すると、舌が気道に落ち込みやすくなるだけでなく、口蓋垂や軟口蓋が振動しやすい状態になります。鼻の通りが悪い状態が続く場合は、以下のような病気が隠れている可能性があります。

アレルギー性鼻炎

ハウスダストやダニ、スギ花粉などが原因で、鼻の粘膜にアレルギー反応が起こり、腫れや鼻水によって鼻づまりが生じます。通年性のものと季節性のものがあり、特に就寝中に症状が悪化することがあります。

副鼻腔炎(蓄膿症)

鼻の奥にある副鼻腔という空洞に細菌やウイルスが感染し、炎症を起こす病気です。膿のような粘り気のある鼻水が大量に出て、鼻づまりを引き起こします。慢性化すると、常に鼻の通りが悪い状態が続きます。

鼻中隔弯曲症

左右の鼻の穴を隔てている「鼻中隔」という軟骨が、強く曲がっている状態です。多くの人に多少の曲がりは見られますが、その程度がひどいと、常にどちらか一方の鼻が詰まりやすくなり、口呼吸の原因となります。

これらの鼻の病気は、耳鼻咽喉科で適切な治療を受けることで改善が可能です。慢性的な鼻づまりに悩んでいる場合は、一度専門医に相談することをおすすめします。

喉の構造的な問題

生まれつきの骨格や喉の組織の形状が、いびきの原因となることもあります。これらは生活習慣とは関係なく、体質的な要因と言えます。

扁桃肥大・アデノイド

扁桃(いわゆる扁桃腺)やアデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)が通常よりも大きい状態です。これらが物理的に気道を狭くするため、特に子供のいびきの主な原因となります。成長とともに小さくなることが多いですが、いびきがひどく、呼吸が苦しそうな場合は手術が必要になることもあります。

舌が大きい・顎が小さい

遺伝的に舌が大きかったり、下顎が小さかったり、後方に引っ込んでいたりする骨格の方も、いびきをかきやすい傾向があります。舌が大きいと、仰向けになった際に気道を塞ぎやすくなります。また、顎が小さいと、気道そのもののスペースが元々狭いため、少しの筋肉の弛緩でもいびきに繋がりやすいのです。痩せているのにいびきをかくという方は、こうした骨格的な要因が関係している可能性があります。

口呼吸の習慣

病気などがなくても、無意識のうちに口呼吸が癖になっている人もいます。口呼吸では、鼻呼吸に比べて舌が喉の奥に落ち込みやすく、軟口蓋が空気の抵抗を受けて振動しやすくなるため、いびきをかきやすくなります。また、口呼吸は口内を乾燥させ、虫歯や歯周病、口臭の原因になるほか、ウイルスや細菌が直接体内に侵入しやすくなるなど、様々な健康上のデメリットがあります。

このように、いびきの原因は多岐にわたります。複数の要因が重なって、いびきを引き起こしているケースも少なくありません。 次の章では、これらの原因が性別や年代によってどのように異なってくるのかを詳しく見ていきます。

【性別・年代別】いびきの原因の違い

いびきの基本的なメカニズムは男女共通ですが、その原因には性別や年代による特徴的な違いが見られます。男性、女性、そして子供では、いびきを引き起こす主な要因が異なります。それぞれの特性を理解することで、より的確な対策に繋げることができます。

男性に多い原因

一般的に、いびきをかく人の割合は男性の方が女性よりも高いとされています。これには、身体の構造や生活習慣の違いが大きく関係しています。

| 男性にいびきが多い主な要因 | 解説 |

|---|---|

| 肥満(内臓脂肪型) | 男性は女性に比べて内臓脂肪がつきやすい傾向があります。内臓脂肪が増えると、首周りや喉の内部にも脂肪が蓄積し、気道を直接圧迫します。 |

| アルコール摂取・喫煙 | 社会的な付き合いや習慣から、男性は女性よりも飲酒量や喫煙率が高い傾向にあり、これらがいびきのリスクを高めます。 |

| 喉の構造 | 男性は喉仏(甲状軟骨)が大きく前方に突出しており、喉頭の位置が女性より低いなど、気道の構造が異なります。この構造が睡眠中の気道の閉塞しやすさに関係しているという説もあります。 |

| 加齢による筋力低下 | 40代以降になると、喉の筋肉の衰えが顕著になり始めます。元々いびきをかきやすかった人が、加齢によってさらに悪化するケースが多く見られます。 |

| 上半身に筋肉がつきやすい体質 | 筋肉質な体型でも、首周りの筋肉や組織量が多いと、結果的に気道を狭める要因になることがあります。 |

特に40代以上の男性で肥満傾向にある場合、いびきのリスクは非常に高まります。若い頃は問題なくても、年齢とともにお腹が出てきて、いびきもひどくなったというケースは典型的です。これは、体重増加による気道の圧迫と、加齢による気道を支える筋力の低下という、2つの大きな要因が重なるためです。

また、仕事上のストレスや付き合いでの飲酒、喫煙といった生活習慣も、男性のいびきを助長する大きな要因です。これらの要因は、後述する睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症リスクも著しく高めるため、単なるいびきと軽視せず、生活習慣全体を見直すことが重要になります。

女性に特有の原因

女性は男性に比べていびきをかく人が少ないとされていますが、それは若い世代に限った話です。女性のいびきは、ライフステージにおける女性ホルモンの変動と密接に関わっています。

妊娠中の体重増加とホルモンバランス

妊娠中は、女性の身体に大きないびきの原因が2つ生じます。

- 体重増加とむくみ:妊娠後期になると、胎児の成長や羊水、血液量の増加などにより、体重が10kg前後増加します。この体重増加は首周りにも影響し、気道を圧迫します。また、ホルモンの影響で全身がむくみやすくなり、喉や鼻の粘膜も腫れて気道を狭めることがあります。

- ホルモンの影響:妊娠中に増加するホルモン(プロゲステロンなど)には、鼻粘膜の血管を拡張させて充血させる作用があります。これにより「妊娠性鼻炎」と呼ばれる鼻づまりが起こり、口呼吸になりやすくなるため、いびきをかきやすくなります。

これらのいびきは、出産して体重やホルモンバランスが元に戻ると自然に解消されることがほとんどです。しかし、いびきがひどく、呼吸が苦しそうな場合は、妊娠高血圧症候群などとの関連も指摘されているため、かかりつけの産婦人科医に相談することが大切です。

閉経後の女性ホルモンの減少

女性のいびきで最も注意が必要なのが、閉経期(更年期)以降です。若い頃は女性ホルモンに守られていたいびきのリスクが、閉経を境に急激に高まります。

女性ホルモンの一つである「プロゲステロン(黄体ホルモン)」には、上気道を開く筋肉(オトガイ舌筋など)の活動を刺激し、呼吸を促進する作用があります。このプロゲステロンの働きのおかげで、女性は男性に比べて睡眠中に気道が塞がりにくくなっています。

しかし、閉経を迎えると、このプロゲステロンの分泌が急激に減少します。その結果、上気道を開く筋肉の働きが弱まり、男性と同じように睡眠中に気道が狭まりやすくなるのです。これに加えて、加齢による筋力低下や、更年期に起こりがちな体重増加(基礎代謝の低下による)が重なることで、閉経後の女性のいびきや睡眠時無呼吸症候群の発症率は、男性とほぼ同じレベルまで上昇することが分かっています。

「若い頃は静かだったのに、最近いびきを指摘されるようになった」という50代以降の女性は、このホルモンバランスの変化が大きく影響している可能性が高いです。

子供のいびきの原因

大人のいびきが主に生活習慣病に関連するのに対し、子供のいびきの最大の原因は、喉にあるリンパ組織である「アデノイド」と「扁桃(口蓋扁桃)」の肥大です。

アデノイドと扁桃は、免疫機能が未熟な幼児期に、鼻や口から侵入する細菌やウイルスから体を守るために活発に働きます。この働きのために、3歳から6歳頃に生理的に最も大きくなります。

この肥大したアデノイドや扁桃が、元々狭い子供の気道を物理的に塞いでしまうことで、いびきや口呼吸、そして睡眠時無呼吸を引き起こします。アデノイドと扁桃は、成長とともに免疫機能が発達すると、小学校高学年くらいには自然と小さくなっていくのが一般的です。

しかし、子供のいびきを「成長すれば治る」と安易に放置するのは危険です。慢性的ないびきや無呼吸は、睡眠中の低酸素状態を引き起こし、成長ホルモンの分泌を妨げたり、脳の発育に影響を与えたりする可能性があります。その結果、以下のような問題が生じることがあります。

- 成長の遅れ:成長ホルモンの分泌不足による低身長など。

- 学業成績の低下:日中の眠気や集中力・記憶力の低下。

- 落ち着きのなさ:多動性障害(ADHD)と似た症状を示すことがある。

- アデノイド様顔貌:常に口を開けていることによる、顎の発達不全や歯並びの悪化。

- 夜尿症(おねしょ)

もし、お子さんに大きないびきがあり、それに加えて「いつも口をポカンと開けている」「寝ている時に呼吸が止まる」「寝相が非常に悪い」「日中ぼーっとしていることが多い」といったサインが見られる場合は、小児科や耳鼻咽喉科に相談することを強く推奨します。場合によっては、アデノイド・扁桃の摘出手術が必要になることもあります。

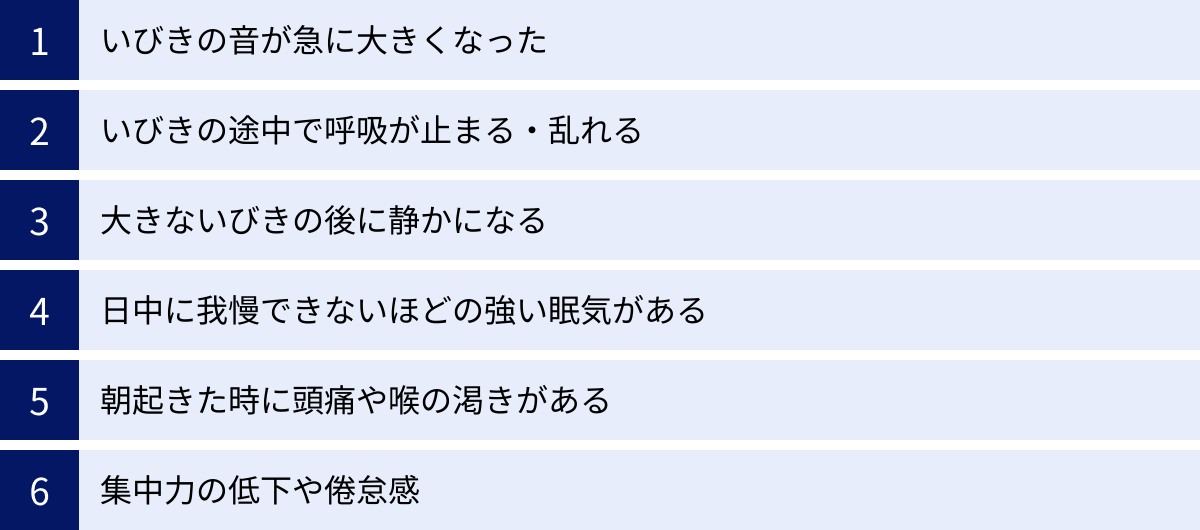

放置は危険!注意すべきいびきのサイン

いびきは多くの人がかくものですが、中には健康上の重大な問題を示唆する「危険ないびき」が存在します。ただのうるさい音だと軽視していると、深刻な病気を見逃してしまうかもしれません。ここでは、特に注意すべきいびきのサインを具体的に解説します。ご自身やパートナーのいびきに当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。

いびきの音が急に大きくなった

長年いびきをかいている人でも、その音が最近になって急に大きくなった、あるいは音質が変わった(例えば、より苦しそうな音になった)という場合は注意が必要です。

これは、気道の狭窄が以前よりも進行しているサインかもしれません。特に、急激な体重増加があった後に音が大きくなった場合は、肥満によって気道がさらに圧迫されている可能性が高いです。また、加齢による筋力の低下が一段と進んだことも考えられます。音が大きくなるということは、それだけ空気が狭い場所を無理やり通っている証拠であり、体への負担が増していることを示唆しています。

いびきの途中で呼吸が止まる・乱れる

「ガーガー…ピッ…(静寂)…ガッ!」というように、大きないびきの間に呼吸が数十秒間止まり、その後、あえぐように呼吸を再開する。これは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の最も典型的で危険なサインです。

この「静寂」の時間は、気道が完全に閉塞してしまっている「無呼吸」の状態です。体は息をしようと努力しているにもかかわらず、空気が肺に届かないため、血中の酸素濃度はどんどん低下していきます。脳がこの危険を察知すると、覚醒反応(脳が浅く目覚める)を起こして全身の筋肉を緊張させ、無理やり気道を開いて呼吸を再開させます。この呼吸再開時の音が、非常に大きないびきや「グッ」「カッ」といった窒息様の音です。

この無呼吸と呼吸再開のサイクルが一晩に何十回、何百回と繰り返されることで、体は深刻なダメージを受けます。パートナーから「息が止まっていたよ」と指摘された場合は、絶対に放置してはいけません。

大きないびきの後に静かになる

前述の「呼吸が止まる」サインと関連しますが、大きないびきをかいていた人が、突然パタッといびきをやめて静かになるのも危険な兆候です。家族は「静かになってよかった」と安心してしまうかもしれませんが、これはまさに無呼吸状態に入った瞬間である可能性が高いです。10秒以上静かな状態が続き、その後また大きないびきで呼吸を再開するようであれば、無呼吸が起きていると強く疑われます。

日中に我慢できないほどの強い眠気がある

夜間に無呼吸を繰り返していると、脳は呼吸を再開させるために何度も覚醒するため、睡眠が断片的になり、深い眠り(ノンレム睡眠)が著しく減少します。本人は眠っているつもりでも、脳と体は十分に休息できていません。

その結果、日中に強烈な眠気に襲われます。会議中や運転中など、本来起きていなければならない場面で、自分の意志とは関係なく居眠りをしてしまう「過眠」という症状が現れます。これは、単なる寝不足とはレベルが違う、病的な眠気です。このような強い眠気は、仕事のパフォーマンス低下はもちろん、居眠り運転による重大な交通事故のリスクにも直結するため、非常に危険です。

朝起きた時に頭痛や喉の渇きがある

朝、目覚めたときに原因不明の頭痛が頻繁に起こる場合も、注意が必要です。これは、睡眠中の無呼吸による低酸素状態が原因と考えられています。夜間に血中の酸素濃度が低下すると、脳の血管がそれを補うために拡張します。この血管の拡張が、起床時の頭痛を引き起こす一因とされています。

また、喉がカラカラに乾いている、あるいはヒリヒリと痛むという症状もよく見られます。これは、鼻づまりなどによって一晩中口を開けて呼吸していた(口呼吸)証拠です。口呼吸は、いびきや無呼吸を悪化させるだけでなく、口内の乾燥による虫歯や歯周病のリスクも高めます。

集中力の低下や倦怠感

質の良い睡眠がとれていないため、日中に頭がスッキリせず、集中力が続かない、常に体がだるい(倦怠感)、意欲がわかないといった症状が現れることもあります。

これらの症状は、うつ病や更年期障害など他の病気と間違われることもありますが、大きないびきを伴う場合は、睡眠の質の低下が根本的な原因である可能性を疑うべきです。仕事や家事でミスが増えたり、性格がイライラしやすくなったりするなど、日常生活や社会生活に支障をきたすことも少なくありません。

これらのサインが一つでも当てはまる場合、それは単なる「うるさいいびき」ではなく、治療が必要な病気のシグナルである可能性が高いです。次の章で詳しく解説する「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」を疑い、早めに専門の医療機関を受診することを強くお勧めします。

いびきの裏に隠れる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」

注意すべきいびきのサインの多くは、「睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)」という病気と深く関連しています。いびきをかく人すべてがSASというわけではありませんが、危険ないびきを放置することは、SASを見逃し、将来の健康を脅かすことに繋がりかねません。ここでは、SASとはどのような病気で、放置するとどのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、その名の通り、睡眠中に呼吸が繰り返し止まったり、浅くなったりする病気です。

医学的には、「10秒以上の呼吸停止(無呼吸)あるいは呼吸量の低下(低呼吸)が、睡眠1時間あたりに5回以上認められる状態」と定義されています。この無呼吸・低呼吸の回数をAHI(Apnea Hypopnea Index:無呼吸低呼吸指数)という指標で表し、重症度を判断します。

- 軽症:AHI 5回以上15回未満

- 中等症:AHI 15回以上30回未満

- 重症:AHI 30回以上

例えば、AHIが30回の場合、睡眠中に1時間あたり30回、つまり平均して2分に1回のペースで呼吸が止まっているか、浅くなっていることになります。7時間睡眠をとるとすれば、一晩で210回も無呼吸・低呼吸を繰り返している計算になり、これが身体にどれほどの負担をかけるかは想像に難くありません。

SASは、その原因によって主に2つのタイプに分けられます。

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS):

肥満や骨格の問題で喉(上気道)が物理的に塞がってしまうことで起こります。SAS患者の90%以上がこのタイプで、大きないびきを伴うのが特徴です。本稿で解説しているいびきの原因の多くは、このOSASに直結します。 - 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS):

脳の呼吸中枢の異常により、呼吸をするための指令そのものが出なくなるタイプです。心不全や脳卒中などの病気が原因となることが多く、いびきを伴わないこともあります。

一般的に「いびきと無呼吸」が問題となるのは、圧倒的に多い閉塞性(OSAS)の方です。

睡眠時無呼吸症候群を放置するリスク

SASを治療せずに放置すると、睡眠中の低酸素状態と頻繁な覚醒反応が、全身の様々な臓器に深刻なダメージを与え、命に関わる合併症を引き起こすリスクが著しく高まります。

高血圧や心疾患

SASの最も重大な合併症の一つが、循環器系への影響です。無呼吸によって体内の酸素濃度が低下すると、体は危機的状況と判断し、交感神経が活発になります。交感神経は、心拍数を増やし、血管を収縮させて血圧を上昇させる働きがあります。この状態が毎晩繰り返されることで、日中の血圧も高いままとなり、高血圧症を発症・悪化させます。

SAS患者の約半数が高血圧を合併していると言われており、通常の高血圧治療(降圧薬)だけでは血圧が下がりにくい「治療抵抗性高血圧」の原因としても知られています。

さらに、この慢性的な低酸素状態と血圧上昇は、心臓にも大きな負担をかけ、不整脈、心不全、狭心症、心筋梗塞といった致死的な心疾患のリスクを2〜4倍に高めることが報告されています。

脳卒中

高血圧は、脳の血管にも大きな負担をかけ、動脈硬化を進行させます。これにより血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血)する脳卒中のリスクも、健常者に比べて約3〜4倍高くなるとされています。夜間や早朝に脳卒中や心筋梗塞が起こりやすいことと、SASとの関連も指摘されています。

糖尿病

SASは、2型糖尿病の発症や悪化にも関与することが分かっています。睡眠中の低酸素状態や交感神経の緊張は、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こします。これにより血糖値がコントロールしにくくなり、糖尿病の発症リスクを高めたり、既に糖尿病である人の血糖コントロールを困難にしたりします。肥満、SAS、糖尿病は互いに悪影響を及ぼしあう「負のトライアングル」を形成することがあります。

これらの三大生活習慣病以外にも、SASは日中の眠気による交通事故(リスクは健常者の2.5倍以上とも言われる)、うつ病、認知機能の低下、逆流性食道炎など、様々な健康問題と関連しています。

いびきは、これらの深刻なリスクを知らせる最初の警告かもしれません。特に、本章の冒頭で挙げたような危険なサインを伴ういびきは、SASの存在を強く示唆しています。健康で長生きするためにも、いびきを軽視せず、適切な検査と治療に繋げることが極めて重要です。

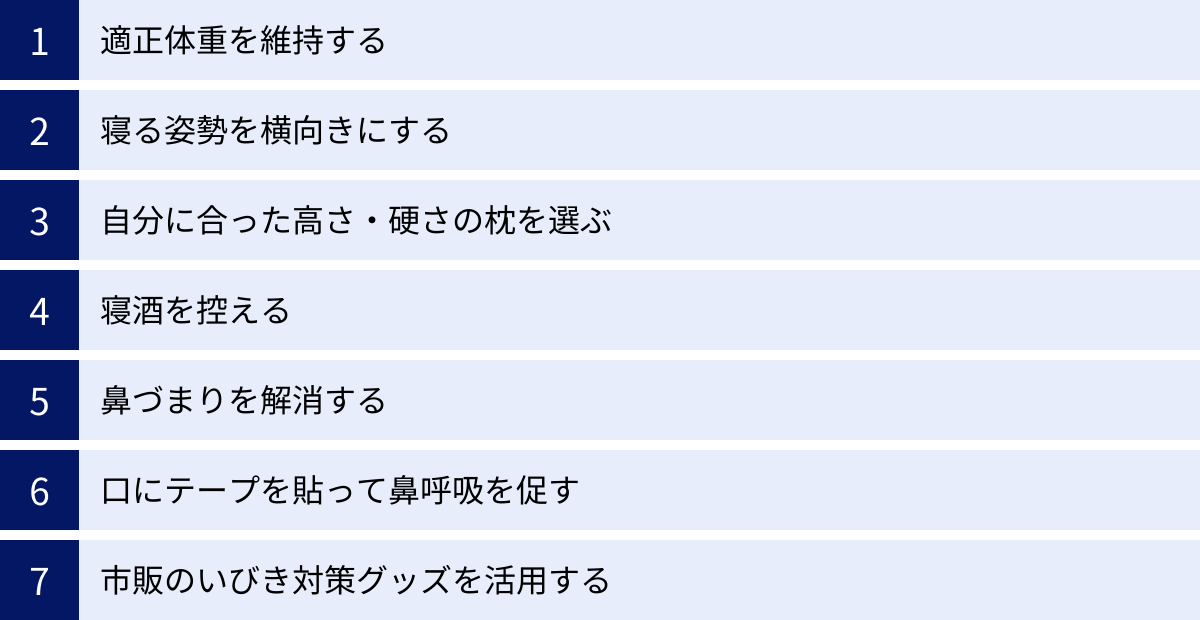

自分でできるいびきの改善・対策方法

危険ないびきや睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、医療機関の受診が不可欠ですが、その一方で、日常生活の中でいびきを軽減するためにできることも数多くあります。ここでは、今日からでも始められるセルフケアの方法を具体的にご紹介します。これらの対策は、軽度のいびきであれば大きな改善が期待でき、また専門的な治療と並行して行うことで、その効果をさらに高めることができます。

適正体重を維持する

いびき対策の基本であり、最も効果的な方法が減量です。前述の通り、肥満は首周りや喉、舌に脂肪をつけ、気道を物理的に狭くする最大の原因です。

研究によれば、体重を10%減らすと、無呼吸低呼吸指数(AHI)が約26%改善するというデータもあります。(参照:The New England Journal of Medicine, Peppard PE, et al. 2000)これは、少しの減量でも気道の通りが大きく改善されることを示しています。

具体的な方法としては、以下のような点が挙げられます。

- 食生活の見直し:高カロリーな食事や間食を控え、野菜やタンパク質を中心としたバランスの良い食事を心がける。特に夕食は就寝3時間前までに済ませ、腹八分目を意識しましょう。

- 定期的な運動:ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、全身の脂肪を燃焼させるのに効果的です。週に3〜4回、1回30分程度から始めてみましょう。運動は体重減少だけでなく、ストレス解消や睡眠の質の向上にも繋がります。

まずはBMI25未満を目標に、無理のない範囲で継続することが大切です。

寝る姿勢を横向きにする

仰向けで寝ると、重力によって舌の付け根(舌根)や軟口蓋が喉の奥に落ち込み、気道を塞ぎやすくなります。これを防ぐ最も簡単な方法が、横向きで寝ることです。

横向きで寝ると、舌の落ち込みが起こりにくくなり、気道が確保されやすくなります。いびきが軽減されるだけでなく、無呼吸の回数が減ることも多くの人で確認されています。

ただ、寝ている間に無意識に仰向けに戻ってしまうことも多いでしょう。その場合は、以下のような工夫が役立ちます。

- 抱き枕やクッションの活用:抱き枕を抱えるようにして寝ると、自然に横向きの姿勢をキープしやすくなります。

- 背中にクッションを置く:背中側にクッションや丸めたタオルなどを置くことで、仰向けになるのを物理的に防ぎます。

- 横向き寝をサポートする枕:市販されている横向き寝専用の枕は、サイドが高く作られているなど、横向き寝を安定させる工夫がされています。

自分に合った高さ・硬さの枕を選ぶ

枕の高さや硬さも、睡眠中の気道の状態に大きく影響します。自分に合わない枕を使っていると、気道を不自然に曲げてしまい、いびきの原因になることがあります。

- 高すぎる枕:顎が引けて首が圧迫され、気道が狭くなります。肩こりや首の痛みの原因にもなります。

- 低すぎる枕:頭が下がりすぎて口が開きやすくなり、口呼吸を誘発します。また、頭に血が上りやすくなります。

- 柔らかすぎる枕:頭が沈み込みすぎて安定せず、寝返りが打ちにくくなります。

理想的な枕は、立っている時と同じように、首の骨(頸椎)が自然なS字カーブを保てる高さのものです。横向きで寝たときには、首の骨と背骨が一直線になる高さが目安です。硬さについては、頭が沈み込みすぎず、かつ適度にフィットして頭圧を分散できるものが良いでしょう。枕専門店などで専門家に相談し、実際に試してから購入するのがおすすめです。

寝酒を控える

アルコールは筋肉を弛緩させ、喉の気道を狭くする直接的な原因となります。また、眠りが浅くなる原因にもなり、睡眠の質を大きく低下させます。いびきを改善したいのであれば、就寝前の飲酒(寝酒)は厳禁です。

どうしてもお酒を飲みたい場合は、量を控えめにし、就寝の3〜4時間前には切り上げるようにしましょう。これにより、アルコールの影響が薄れた状態で眠りにつくことができます。

鼻づまりを解消する

鼻呼吸は、いびきを防ぐための重要なポイントです。鼻づまりがあると口呼吸になり、いびきを悪化させます。日頃から鼻の通りを良くしておくためのケアを心がけましょう。

- 部屋の加湿:寝室の空気が乾燥していると、鼻の粘膜も乾燥し、刺激を受けやすくなります。加湿器を使って湿度を50〜60%に保つと、鼻の通りがスムーズになります。

- 鼻うがい:生理食塩水で鼻の中を洗浄することで、花粉やハウスダスト、鼻水などを洗い流し、鼻の炎症を和らげます。

- 点鼻薬の使用:アレルギー性鼻炎などで鼻づまりがひどい場合は、一時的に血管収縮作用のある点鼻薬を使うのも有効です。ただし、長期間の使用は副作用のリスクがあるため、医師や薬剤師に相談の上で使用しましょう。

口にテープを貼って鼻呼吸を促す

口呼吸が癖になっている場合、就寝時に口を閉じるための専用テープ(マウステープ)を使用するのも一つの方法です。物理的に口が開くのを防ぐことで、自然と鼻で呼吸するよう促します。

これにより、舌の落ち込みが防がれ、いびきの軽減が期待できます。また、口内の乾燥を防ぐことで、朝の喉の痛みや口臭の改善、虫歯予防にも繋がります。

ただし、アレルギーや鼻中隔弯曲症などで鼻が完全に詰まっている人が使用すると、窒息の危険があるため絶対に使用しないでください。あくまで鼻呼吸が可能な人が、口呼吸の癖を矯正するために使うものです。使用に不安がある場合は、医師に相談しましょう。

市販のいびき対策グッズを活用する

薬局やオンラインストアでは、様々な種類のいびき対策グッズが販売されています。これらを試してみるのも良いでしょう。

- 鼻腔拡張テープ:鼻に貼ることで鼻腔を物理的に広げ、鼻の通りを良くします。鼻づまりによるいびきに効果が期待できます。

- マウスピース(市販品):お湯で柔らかくして自分の歯形に合わせて作るタイプのものがあります。下顎を少し前に出すことで気道を広げる効果を狙ったものですが、歯科で作成するものに比べて精度が低く、顎関節を痛める可能性もあるため使用には注意が必要です。

- いびき防止リング:指のツボを刺激するとされるものですが、医学的な効果は証明されていません。

これらのグッズは手軽に試せるメリットがありますが、効果には個人差があり、根本的な治療ではないことを理解しておく必要があります。セルフケアを試しても改善が見られない、あるいは危険ないびきのサインがある場合は、次のステップとして医療機関での相談を検討しましょう。

医療機関で受けられるいびきの検査と治療法

セルフケアを続けてもいびきが改善しない、あるいは呼吸が止まるなどの危険なサインが見られる場合は、専門の医療機関を受診することが重要です。医療機関では、いびきの原因や重症度を正確に診断するための検査を行い、その結果に基づいて最適な治療法を提案してくれます。ここでは、代表的な検査方法と治療法について解説します。

いびきの検査方法

いびきの原因を特定し、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の有無や重症度を調べるために、いくつかの検査が行われます。

問診・視診

まず、医師による問診が行われます。いつからいびきが始まったか、どんな音か、呼吸が止まるなどの症状の有無、日中の眠気の程度、生活習慣(飲酒、喫煙、体重の変化など)、既往歴や服用中の薬について詳しく聞かれます。家族やパートナーから見た睡眠中の様子も重要な情報となるため、可能であれば一緒に受診すると良いでしょう。

その後、視診で鼻や喉の状態を確認します。鼻中隔が曲がっていないか、アレルギー性鼻炎の所見はないか、扁桃や口蓋垂(のどちんこ)が大きいか、顎が小さいかなど、気道を狭くする物理的な原因がないかをチェックします。

簡易検査(アプノモニター)

自宅で行える手軽なスクリーニング検査です。病院から手のひらサイズの検査機器を借りて帰り、就寝時に自分で装着して眠ります。通常、指先に血中の酸素濃度を測るセンサー(パルスオキシメーター)と、鼻に呼吸の状態を測るセンサーを取り付けます。

この検査で、睡眠中にどのくらいの頻度で無呼吸や低呼吸が起きているか(AHIの推定値)、またその際に血中酸素飽和度(SpO2)がどのくらい低下しているかを調べることができます。この結果、SASが強く疑われる場合は、より詳細な精密検査に進むことになります。

精密検査(ポリソムノグラフィー検査)

睡眠時無呼吸症候群の確定診断に用いられる最も詳しい検査で、通常は病院に一泊入院して行います。身体の様々な場所にセンサーを取り付け、睡眠中の生体情報を総合的に記録します。

| 検査方法 | 場所 | 検査内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 簡易検査 | 自宅 | 指や鼻にセンサーを装着し、血中酸素飽和度や呼吸の状態を測定する。 | 手軽に行えるスクリーニング検査。SASの疑いがあるかどうかの判断に用いる。 |

| 精密検査 | 病院(一泊入院) | 脳波、心電図、筋電図、眼球運動、呼吸、血中酸素飽和度、いびきの音、睡眠時の体位などを総合的に測定する。 | 睡眠の質(眠りの深さや分断の有無)や無呼吸の重症度を正確に診断できるゴールドスタンダード(標準的検査法)。 |

この精密検査により、無呼吸・低呼吸の正確な回数(AHI)だけでなく、それが睡眠のどの段階で起きているか、心臓に負担がかかっていないか、足がピクピク動く病気(周期性四肢運動障害)など他の睡眠障害がないかまで詳細に分かります。この結果をもとに、最適な治療方針が決定されます。

いびきの治療法

検査結果に基づき、患者一人ひとりの症状や原因に合わせた治療が行われます。

CPAP(シーパップ)療法

中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対して、最も効果的で標準的な治療法です。CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:持続陽圧呼吸療法)は、鼻に装着したマスクから空気を送り込み、その圧力で睡眠中に狭くなりがちな気道を物理的に押し広げて、呼吸の通り道を確保する治療法です。

治療器本体は自宅に設置し、毎晩寝るときに使用します。CPAP療法を行うことで、睡眠中の無呼吸やいびきは劇的に改善し、日中の眠気や倦怠感も解消されます。これにより、高血圧などの合併症のリスクを大幅に低減することができます。精密検査の結果、AHIが20回以上の場合などに健康保険が適用されます。

マウスピース(スリープスプリント)

軽症から中等症のOSASや、いびき症の患者に有効な治療法です。歯科や口腔外科で、個人の歯形に合わせてオーダーメイドで作成します。このマウスピースは、就寝時に装着することで、下顎を数ミリ前方に突き出させた状態に固定します。これにより、舌の付け根が前方に移動し、喉の奥の気道が広がるため、いびきや無呼吸が改善します。

手軽で持ち運びも便利なため、CPAPが合わない人や、旅行・出張が多い人にも選択されます。これも、専門医からの紹介状があれば健康保険が適用されます。

外科的手術

鼻や喉の構造的な問題がいびきや無呼吸の主な原因である場合に、選択肢となる治療法です。

- 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP):肥大した口蓋垂、扁桃、軟口蓋の一部を切除して、喉の奥の気道を広げる手術です。

- アデノイド・扁桃摘出術:アデノイドや扁桃肥大が原因である子供のいびき・無呼吸に対しては、第一選択となることが多い手術です。

- 鼻中隔弯曲症矯正術・下鼻甲介切除術:鼻中隔の曲がりを正したり、アレルギーで腫れた鼻の粘膜(下鼻甲介)を切除したりして、鼻の通りを改善する手術です。

手術には入院が必要であり、術後の痛みや合併症のリスクも伴います。そのため、CPAP療法やマウスピース治療で効果が不十分な場合や、解剖学的な異常が明確な場合に検討されます。どの治療法が最適かは、専門医と十分に相談して決定することが重要です。

いびきの悩みは何科を受診すればいい?

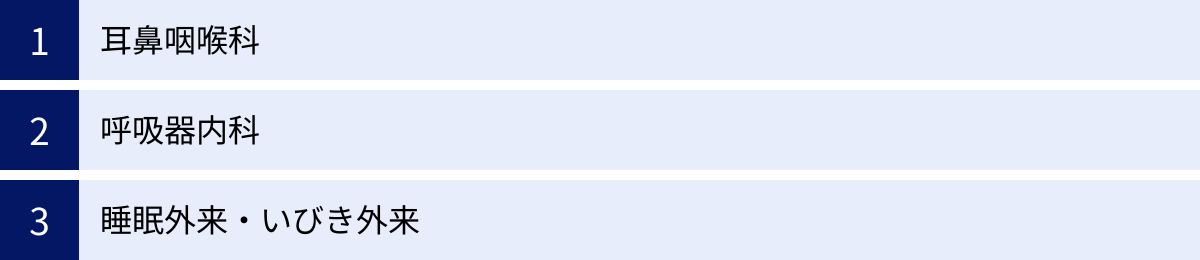

いびきや無呼吸の症状で悩んでいるとき、「いったいどこの病院の何科に行けばいいのだろう?」と迷う方は少なくありません。いびきの原因は多岐にわたるため、複数の診療科が関わっています。ここでは、主な相談先となる診療科と、それぞれの特徴について解説します。

耳鼻咽喉科

いびきの相談で、まず最初に訪れるべき診療科として最も一般的なのが耳鼻咽喉科です。

いびきの音は、空気の通り道である上気道(鼻や喉)の狭窄によって発生します。耳鼻咽喉科は、まさにこの鼻(鼻腔)、喉(咽頭・喉頭)の専門家です。

耳鼻咽喉科が適しているケース:

- 鼻づまりがひどい:アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻中隔弯曲症など、鼻の病気が原因と思われる場合。

- 喉に違和感がある、扁桃腺が大きいと言われたことがある:扁桃肥大や軟口蓋・口蓋垂の形状が原因と考えられる場合。

- 子供のいびき:子供のいびきの主な原因であるアデノイド・扁桃肥大の診断と治療は、耳鼻咽喉科が専門です。

- 外科的治療を検討したい:鼻や喉の手術は、耳鼻咽喉科医が執刀します。

多くの耳鼻咽喉科クリニックでは、いびきや睡眠時無呼吸症候群の簡易検査(アプノモニター)を行っており、診断から治療(CPAPや手術、マウスピース作成のための歯科紹介など)まで一貫して対応してくれるところも増えています。まずは原因をはっきりさせたいという場合に、最適な相談先と言えるでしょう。

呼吸器内科

呼吸器内科は、肺や気管、気管支など「下気道」を専門とする診療科ですが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断と内科的治療(特にCPAP療法)において中心的な役割を果たします。

呼吸器内科が適しているケース:

- 肥満があり、日中の強い眠気などSASが強く疑われる場合。

- 高血圧、心臓病、糖尿病などの生活習慣病を合併している場合。SASとこれらの疾患は密接に関連しており、総合的な管理が重要になるため、内科医の視点が役立ちます。

- CPAP療法の導入や管理を希望する場合。CPAP療法は呼吸器内科で最も広く行われている治療法の一つです。

耳鼻咽喉科的な異常(鼻づまりなど)が少なく、肥満や生活習慣病が背景にある成人のいびき・無呼吸の場合、呼吸器内科も有力な選択肢となります。

睡眠外来・いびき外来

近年、睡眠に関する問題を専門的に扱う「睡眠外来」「いびき外来」「睡眠呼吸障害センター」といった専門外来を設置する病院が増えています。これらの外来は、特定の診療科に限定されず、耳鼻咽喉科医、呼吸器内科医、精神科医、歯科医などが連携して、多角的な視点から睡眠障害の診断・治療にあたるのが特徴です。

睡眠外来・いびき外来が適しているケース:

- どこに相談していいか全く分からない場合。

- いびきや無呼吸だけでなく、不眠症や日中の眠気、むずむず脚症候群など、他の睡眠の問題も抱えている場合。

- 精密検査(ポリソムノグラフィー検査)を受けたい場合。専門外来は入院設備を備え、精密検査に対応していることが多いです。

専門外来は、いびき・無呼吸治療のスペシャリストが集まっているため、より質の高い医療が期待できます。まずはかかりつけ医に相談するか、インターネットなどで近隣の専門外来を探してみるのが良いでしょう。

どの科を受診すればよいか迷った場合は、まずは最も身近でアクセスしやすい耳鼻咽喉科に相談してみるのがおすすめです。そこで初期的な診察と検査を受け、必要に応じて呼吸器内科や睡眠専門の医療機関を紹介してもらうという流れがスムーズです。

まとめ

この記事では、いびきが発生する基本的な仕組みから、肥満、アルコール、加齢、さらには性別・年代による特有の原因まで、いびきの背景にある様々な要因を徹底的に解説しました。

いびきは、単に「うるさい音」として片付けられる問題ではありません。いびきは、睡眠中に気道が狭くなっていることを示す身体からの重要なサインです。特に、いびきの音が大きい、途中で呼吸が止まる、日中に強い眠気があるといった症状は、高血圧や心疾患、脳卒中などの深刻な生活習慣病のリスクを高める「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」が隠れている可能性を示唆しています。

幸いなことに、いびきや睡眠時無呼吸症候群は、その原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで改善が可能です。

- セルフケアによる対策:適正体重の維持、横向き寝の実践、枕の見直し、寝酒を控えるなど、日常生活の工夫は、軽度のいびきの改善に非常に有効です。

- 専門的な治療:セルフケアで改善しない場合や危険なサインがある場合は、ためらわずに専門の医療機関を受診することが重要です。耳鼻咽喉科や呼吸器内科、睡眠外来などで適切な検査を受け、CPAP療法やマウスピース、外科手術といった治療を受けることで、症状を劇的に改善させることができます。

ご自身のいびき、あるいは大切なパートナーのいびきについて、この記事が原因を理解し、具体的な行動を起こすきっかけとなれば幸いです。放置すれば健康を損なうリスクとなりますが、逆に見れば、いびきは生活習慣を見直し、より健康な未来を手に入れるためのチャンスとも言えます。まずはできることから始め、必要であれば専門家の力を借りて、質の高い睡眠と健やかな毎日を取り戻しましょう。