私たちは人生のおよそ3分の1を睡眠に費やしています。この長い時間を、ただ体を休めているだけだと思っていませんか。実は、睡眠中には心身の健康を維持するために、さまざまな生命活動が行われています。その中でも、特に重要でありながら見過ごされがちなのが「寝返り」です。

朝起きたときに「なんだか体が痛い」「ぐっすり眠れた気がしない」と感じることはないでしょうか。あるいは、パートナーから「寝相が悪すぎる」と指摘されたり、逆に「一晩中まったく動かないのが心配」と言われたりした経験があるかもしれません。これらの悩みは、もしかしたら寝返りの回数や質に問題があるサインかもしれません。

この記事では、寝返りが持つ重要な役割から、その回数が少ない、あるいは多すぎる場合に考えられる原因、そして理想的な寝返りを実現するための具体的な改善策までを、網羅的に解説します。寝返りについて正しく理解し、自身の睡眠を見直すことで、毎日の目覚めをより爽快なものに変える第一歩を踏み出しましょう。

目次

寝返りとは

寝返りとは、睡眠中に無意識に体の向きや位置を変える運動のことです。多くの人は、寝返りを単に「寝相が悪いこと」と捉えがちですが、実際には健康な睡眠を維持するために不可欠な、極めて重要な生理現象です。

睡眠は、脳は休息しているが体は活動できる「ノンレム睡眠」と、脳は活動しているが体は休息している「レム睡眠」という、性質の異なる2つの睡眠が約90分の周期で繰り返されています。寝返りは、主にこの睡眠の周期が切り替わるタイミングや、ノンレム睡眠の中でも比較的眠りが浅い段階で起こりやすいとされています。つまり、寝返りは睡眠のリズムを整えるためのスイッチのような役割も担っているのです。

なぜ人間はわざわざ睡眠中に体を動かすのでしょうか。それは、長時間同じ姿勢でいることによる身体的なデメリットを回避するためです。もし私たちが一晩中まったく動かずに眠り続けたとしたら、どうなるでしょう。体重によって圧迫された体の部分は血行が悪くなり、筋肉は凝り固まり、痛みやしびれが生じるはずです。また、体と寝具が接している面には熱や湿気がこもり、不快感から目が覚めてしまうかもしれません。

寝返りは、こうした問題を未然に防ぐための、体に備わった自己防衛機能といえます。体の向きを変えることで、特定の部位に集中していた体圧を分散させ、圧迫されていた部分の血行を回復させます。同時に、布団の中に空気を取り込んで循環させることで、寝床内の温度や湿度を快適な状態に保つ「換気」の役割も果たしています。

この寝返りの回数やパターンには大きな個人差があります。年齢、性別、体格、その日の疲労度、使用している寝具、さらには季節によっても変動します。例えば、新陳代謝が活発な子どもは大人よりも寝返りが多く、加齢とともにその回数は減少する傾向にあります。また、夏の暑い夜には体温調節のために自然と寝返りが増える経験は、多くの人にあるでしょう。

このように、寝返りは単なる癖や寝相の問題ではなく、私たちの体を守り、快適で質の高い睡眠を維持するための、計算された生命活動なのです。したがって、寝返りが極端に少ない、あるいは多すぎるといった状態は、睡眠の質が低下している、あるいは何らかの身体的な問題を抱えているサインである可能性が考えられます。次の章からは、この寝無返りが持つ具体的な役割について、さらに詳しく掘り下げていきます。

寝返りの重要な役割

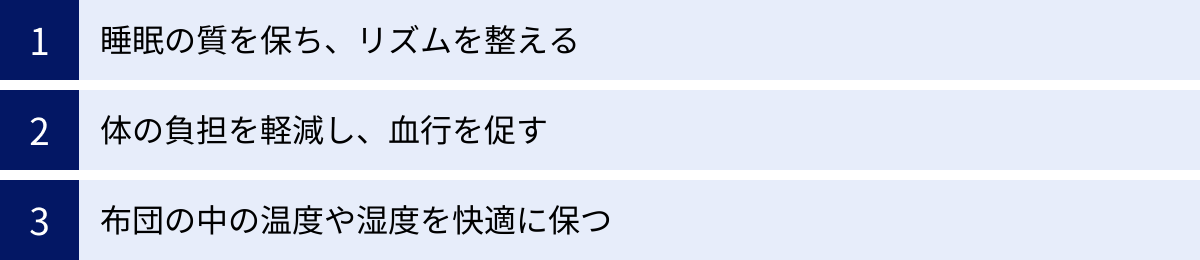

寝返りが健康維持に不可欠な生理現象であることは前述の通りですが、具体的にはどのような役割を担っているのでしょうか。ここでは、寝返りが持つ3つの重要な役割について詳しく解説します。これらの役割を理解することで、なぜ適切な回数の寝返りが必要なのかがより明確になるでしょう。

睡眠の質を保ち、リズムを整える

寝返りの最も重要な役割の一つが、睡眠の質そのものを維持し、健全な睡眠サイクルを整えることです。

私たちの睡眠は、深い眠りの「ノンレム睡眠」と浅い眠りの「レム睡眠」が、一晩に4〜5回繰り返されることで構成されています。質の高い睡眠とは、この2つの睡眠が適切なバランスとリズムで現れる状態を指します。寝返りは、この睡眠段階の移行をスムーズに行うための、いわば「潤滑油」のような働きをしています。

もし寝返りを打たずに同じ姿勢で寝続けると、体の特定の部分に不快感や痛みが生じ、それが刺激となって脳が覚醒しやすくなります。たとえ完全に目が覚めなくても、眠りが浅くなる「微小覚醒」が頻繁に起こることで、睡眠の連続性が損なわれてしまうのです。その結果、睡眠時間は十分なはずなのに、朝起きたときに疲れが取れていない、日中に強い眠気を感じるといった事態につながります。

寝返りは、体が発する「このままだと不快になる」というサインを無意識のうちに察知し、体が本格的な不快感を覚えて覚醒してしまう前に、姿勢をリセットする予防的な行動なのです。これにより、深いノンレム睡眠が中断されるのを防ぎ、心身の回復に不可欠な成長ホルモンの分泌などを促します。

つまり、適切な寝返りは、睡眠の連続性を保ち、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」の健全なサイクルを維持するための、能動的な調整機能として働いています。寝返りがスムーズに行われることで、私たちは朝まで途切れることのない、質の高い睡眠を確保できるのです。

体の負担を軽減し、血行を促す

二つ目の重要な役割は、体にかかる物理的な負担を軽減し、全身の血行を促進することです。

私たちが横になっているとき、体重はマットレスと接している面、特に体の出っ張った部分(仰向けなら後頭部、肩甲骨、お尻、かかと。横向きなら肩、腰、膝)に集中してかかります。これを「体圧」と呼びます。もし寝返りを打たずに長時間同じ姿勢でいると、これらの部位には持続的に強い圧力がかかり続けることになります。

この状態は、体にいくつかの悪影響を及ぼします。まず、圧力が集中する部分の筋肉は常に緊張を強いられ、凝りや痛みの原因となります。朝起きたときの肩こりや腰痛の多くは、睡眠中のこの持続的な圧迫が原因の一つと考えられています。

さらに深刻なのが、血行障害です。皮膚の下にある毛細血管は、体圧によって簡単に押しつぶされてしまいます。血流が滞ると、細胞への酸素や栄養の供給が途絶え、老廃物が溜まっていきます。これが長時間続くと、しびれや痛みを引き起こします。極端な例が、寝たきりの高齢者などに見られる「褥瘡(じょくそう)」、いわゆる床ずれです。これは、持続的な圧迫によって皮膚の組織が壊死してしまう状態ですが、健康な人であっても、寝返りが少なければ局所的な血行不良のリスクは高まります。

寝返りは、この体圧を定期的に再分配するための、極めて合理的なメカニズムです。体の向きを変えることで、これまで圧迫されていた部位を解放し、新鮮な血液を送り込むことができます。これにより、筋肉の緊張を和らげ、全身の血行を良好に保つことができるのです。快適な寝返りは、睡眠中に体をメンテナンスし、翌朝の活動に備えるための重要なプロセスと言えるでしょう。

布団の中の温度や湿度を快適に保つ

三つ目の役割は、布団の中の環境、すなわち「寝床内気候(しんしょうないきこう)」を快適に保つことです。

人は季節を問わず、一晩にコップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われています。この汗は主に水蒸気として体から放出され、体温を調節する役割を果たしています。しかし、同じ姿勢で寝続けていると、体と寝具が密着している部分にこの水蒸気がこもり、湿度と温度が上昇してしまいます。

寝具と体の間に生じるジメジメとした蒸れや、こもった熱は、睡眠の快適性を著しく損なう原因となります。不快感から眠りが浅くなったり、途中で目が覚めてしまったりすることにもつながります。

ここで活躍するのが寝返りです。寝返りを打つことで、体と寝具の間に隙間が生まれ、布団の中にこもっていた湿った空気が外に逃げ、新しい乾いた空気が取り込まれます。これは、部屋の窓を開けて換気するのと同じ効果をもたらします。この「ポンプ効果」により、寝床内の温度は約33℃±1℃、湿度は約50%±5%という、人間が最も快適に眠れるとされる理想的な状態に近づけることができるのです。

特に、吸湿性や放湿性の低い寝具を使っている場合や、夏の暑い夜には、この寝返りによる換気機能の重要性がさらに高まります。寝返りが増えることで体温を下げ、快適な睡眠環境を自ら作り出そうとしているのです。

このように、寝返りは単に体の向きを変えるだけでなく、睡眠の質、体の健康、そして睡眠環境のすべてを最適化するための、多面的な役割を担う重要な生命活動なのです。

理想的な寝返りの回数

寝返りの重要性を理解すると、次に気になるのが「自分は適切な回数の寝行返りをしているのだろうか?」という点でしょう。では、理想的な寝返りの回数とは、一体どのくらいなのでしょうか。

一般的に、健康な成人の場合、一晩の睡眠(約7〜8時間)における寝返りの回数は20〜30回程度が平均的とされています。ただし、この数字はあくまで目安であり、この範囲から外れているからといって、直ちに問題があるわけではありません。なぜなら、寝返りの回数には非常に大きな個人差があり、さまざまな要因によって変動するからです。

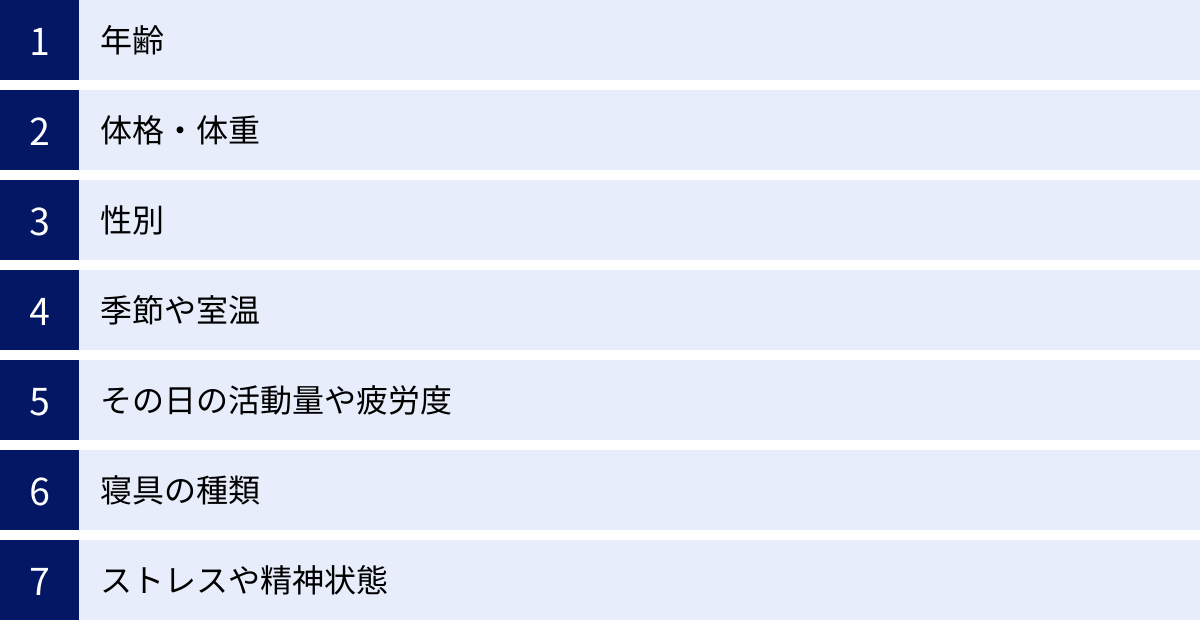

寝返りの回数に影響を与える主な要因には、以下のようなものが挙げられます。

- 年齢: 新陳代謝が活発で睡眠時間も長い子どもの寝返りは非常に多く、ときに50回以上に及ぶこともあります。一方、加齢とともに筋力や柔軟性が低下するため、高齢になると回数は減少する傾向にあります。

- 体格・体重: 体重が重い人や筋肉質な人は、体を動かすのにより多くのエネルギーを必要とするため、寝返りの回数が少なくなることがあります。

- 性別: 筋肉量や骨格の違いから、一般的に男性の方が女性よりも寝返りが少ない傾向があるという研究報告もありますが、個人差の方が大きいと言えます。

- 季節や室温: 夏の暑い夜や、暖房が効きすぎた部屋では、体温調節のために寝返りの回数が増えます。逆に、冬の寒い夜には、体温を逃さないように体を丸めて動かなくなるため、回数が減ることがあります。

- その日の活動量や疲労度: 日中に激しい運動をした後など、極度に疲労しているときは、体が深い休息を求めて動きが少なくなり、寝返りが減ることがあります。

- 寝具の種類: マットレスの硬さや枕の高さ、掛け布団の重さなど、寝具の特性は寝返りのしやすさに直結し、回数を大きく左右します。

- ストレスや精神状態: 精神的なストレスを抱えていると、眠りが浅くなり、落ち着きなく体を動かすことが増え、寝返りの回数が増加することがあります。

これらの要因からわかるように、「理想的な回数」を特定の数字で定義することは非常に困難です。本当に重要なのは、回数そのものではなく、「寝返りの質」です。質の高い寝返りとは、睡眠を妨げることなく、無意識のうちにスムーズに行われ、体の負担を効果的に軽減できている寝返りのことを指します。

自分の寝返りの質を判断するための最も簡単な指標は、朝起きたときの体の状態と目覚めの感覚です。

- 朝、目覚めたときに首や肩、腰などに痛みやこりを感じないか。

- 体がだるい、重いといった疲労感が残っていないか。

- 「ぐっすり眠れた」という熟睡感があるか。

- 夜中に何度も目が覚めることがないか。

これらの質問に対してポジティブな答えが返ってくるのであれば、たとえ寝返りの回数が平均より少なかったり多かったりしても、おそらく質の良い寝返りができていると考えてよいでしょう。

近年では、スマートウォッチや睡眠計測アプリなど、睡眠中の体の動きを記録・分析できるツールも増えています。こうしたデバイスを利用して、客観的なデータとして自分の睡眠パターンや寝返りの傾向を把握してみるのも一つの方法です。ただし、データに一喜一憂するのではなく、あくまで自身の体感と合わせて、睡眠の質を評価する参考にすることが大切です。

結論として、理想的な寝返りの回数に一律の正解はありません。数字にこだわるのではなく、朝の爽快な目覚めと、体のコンディションを最終的な判断基準とすることが、質の高い睡眠を追求する上で最も重要なのです。

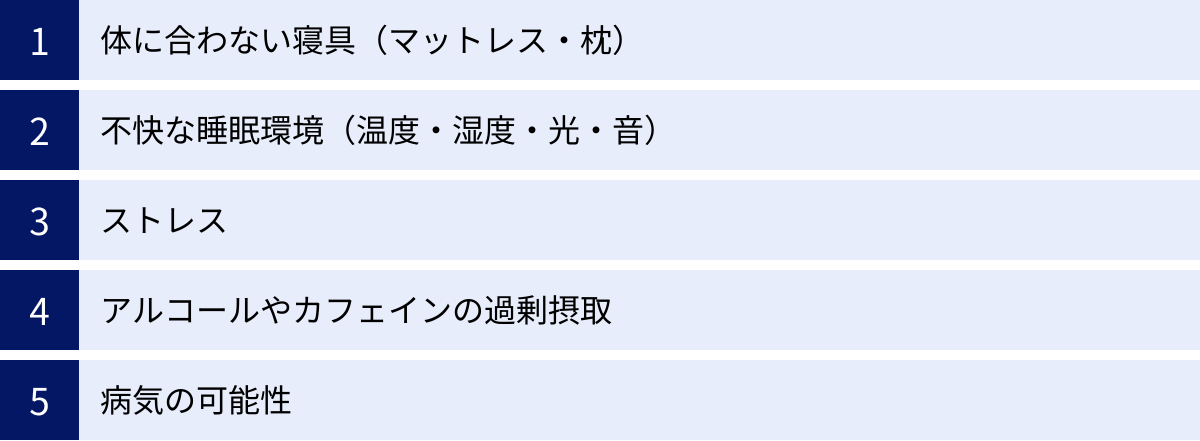

寝返りが少ない場合に考えられる原因

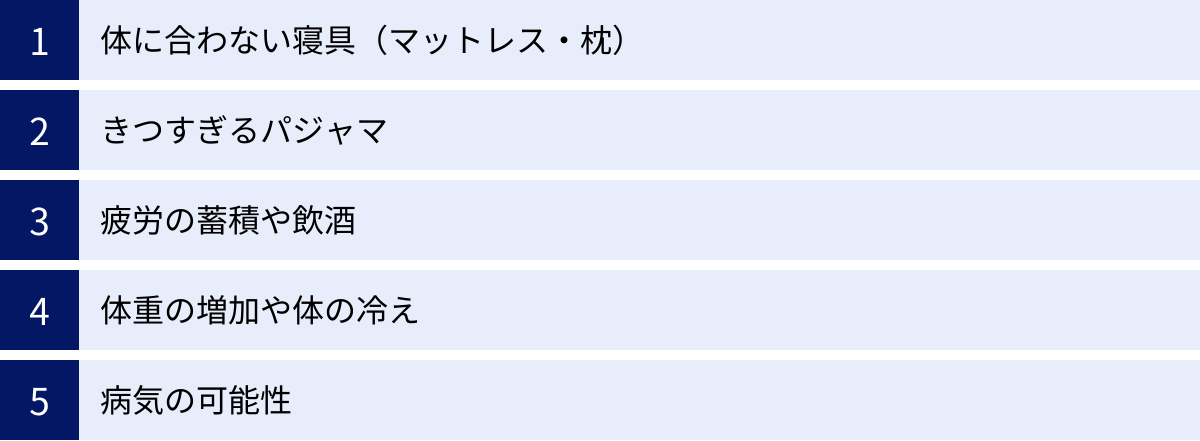

朝起きたときに体が痛かったり、熟睡感がなかったりする場合、その原因は寝返りが少なすぎることにあるかもしれません。では、なぜ寝返りは少なくなってしまうのでしょうか。ここでは、寝返りの回数が減少する主な原因について、多角的に探っていきます。

体に合わない寝具(マットレス・枕)

寝返りが少なくなる最も一般的で、かつ影響の大きい原因が、体に合っていない寝具の使用です。特にマットレスと枕は、寝返りのしやすさを直接的に左右します。

まずマットレスについて考えてみましょう。柔らかすぎるマットレスは、一見すると心地よく感じられるかもしれませんが、体が深く沈み込みすぎてしまいます。この状態は、まるでハンモックや沼にはまっているようなもので、体を反転させる、つまり寝返りを打つために、相当な筋力とエネルギーが必要になります。無意識下で行われる寝返りにとって、これは大きな障壁となり、結果的に回数が減ってしまうのです。

一方で、硬すぎるマットレスも問題です。硬いマットレスは体をしっかりと支えてくれますが、腰やお尻、肩甲骨といった体の出っ張った部分に体圧が集中しやすくなります。この圧迫が痛みを引き起こし、かえって体を動かすことを躊躇させ、寝返りを妨げる原因になることがあります。

枕も同様に重要です。高さが合わない枕は、首や肩周りの筋肉に不自然な緊張をもたらします。高すぎる枕は首を圧迫し、気道を狭めて呼吸をしにくくさせます。低すぎる枕は頭が安定せず、首から肩にかけての筋肉が常に緊張した状態になります。このような首周りの不快感や緊張は、上半身をスムーズに動かすことを困難にし、寝返りの起点となる動きを阻害してしまうのです。寝返りは、寝具という「土台」の上で行われる運動であり、その土台が不適切であれば、パフォーマンスが低下するのは当然と言えるでしょう。

きつすぎるパジャマ

意外と見落としがちなのが、パジャマなどの寝間着です。体を締め付けるようなタイトなデザインのパジャマや、伸縮性のない素材の寝間着は、物理的に体の自由な動きを妨げ、寝返りの障壁となります。

例えば、ストレッチ性のない綿のシャツや、細身のスウェットパンツなどは、腕を上げたり、膝を曲げたり、体をひねったりといった寝返りに伴う一連の動作を制限します。睡眠中の私たちは、こうしたわずかな抵抗であっても無意識に避ける傾向があり、結果として寝返りの回数が減ってしまうのです。

また、素材の吸湿性や通気性が悪いと、汗で蒸れて肌に張り付き、これもまた動きにくさの原因となります。快適な睡眠とスムーズな寝返りのためには、体を締め付けず、適度なゆとりがあり、伸縮性と通気性に優れた素材のパジャマを選ぶことが重要です。

疲労の蓄積や飲酒

その日の体のコンディションも、寝返りの回数に影響します。極度の肉体的・精神的疲労が蓄積していると、体は回復を最優先させようとします。その結果、「泥のように眠る」と表現されるような、非常に深いノンレム睡眠の状態が長く続き、体を動かすエネルギーすら残っておらず、寝返りが極端に少なくなることがあります。

また、寝る前の飲酒も寝返りを少なくする一因です。アルコールには筋肉を弛緩させる作用があるため、入眠直後は体がだらんとして動きにくくなります。さらに、アルコールは睡眠の構造を乱すことが知られています。入眠を促進する効果はありますが、睡眠の後半になると、アルコールの分解物であるアセトアルデヒドの覚醒作用によって眠りが浅くなり、結果的に睡眠の質を大きく低下させます。アルコールは自然な睡眠リズムを妨げ、健康的な寝返りを阻害する要因となるため、注意が必要です。

体重の増加や体の冷え

体重の増加も、寝返りを困難にする物理的な要因です。体が重くなればなるほど、体を動かすためにより多くの力が必要になります。肥満傾向にある人は、そうでない人に比べて寝返りの回数が少なくなる傾向があることが指摘されています。

体の冷えも寝返りを妨げます。体が冷えていると、全身の筋肉が緊張して硬直しやすくなります。筋肉がこわばった状態では、スムーズに体を動かすことができません。また、体温を逃さないように、無意識のうちに体を丸めて動かなくなる傾向もあります。特に末端冷え性の人は、全身の血行も悪くなりがちで、これが寝返りの減少につながる悪循環を生むことがあります。

病気の可能性

上記のような生活習慣や環境を見直しても、寝返りが極端に少ない状態が続く場合や、それに伴って強い体の痛みや日中の眠気がある場合は、何らかの病気が背景に隠れている可能性も考慮する必要があります。

例えば、筋肉のこわばりや動作の困難さを特徴とするパーキンソン病などの神経変性疾患では、寝返りが著しく減少することが知られています。また、関節の痛みや腫れを伴う関節リウマチなども、痛みによって寝返りが妨げられる原因となり得ます。

これらの可能性は稀なケースではありますが、自己判断は禁物です。もし寝返りの少なさに加えて、他に気になる症状がある場合は、安易に考えず、専門の医療機関を受診して相談することが非常に重要です。

寝返りが少ないことによるデメリット

寝返りが少ない状態が続くと、私たちの体にはさまざまな不調が現れます。これらは単なる不快感に留まらず、日中の活動や長期的な健康にも影響を及ぼす可能性があります。ここでは、寝返りが少ないことによって生じる具体的なデメリットを3つの側面に分けて解説します。

| デメリットの種類 | 具体的な症状・影響 |

|---|---|

| 身体的な痛み | 肩こり、首こり、腰痛、背中の痛み、体のこわばり |

| 血行不良 | 冷え、むくみ、疲労感、肌のくすみ、しびれ、褥瘡(床ずれ)リスクの増加 |

| 睡眠の質の低下 | 中途覚醒、浅い睡眠、熟睡感の欠如、日中の眠気、集中力の低下 |

肩こりや腰痛など体の痛み

寝返りが少ないことによる最も代表的で、多くの人が実感しやすいデメリットが、肩こりや腰痛といった身体的な痛みです。

前述の通り、私たちの体は睡眠中、体重によって特定の部位に圧力がかかり続けています。寝返りは、この圧力を分散させるための重要な役割を担っています。しかし、寝返りの回数が少ないと、仰向け寝の場合はお尻や背中、横向き寝の場合は肩や腰の側面といった部位に、一晩中、持続的に負荷がかかり続けることになります。

この持続的な圧迫は、その部位の筋肉を緊張させ、硬直させます。筋肉が硬くなると、その中を通る血管が圧迫されて血流が悪化し、疲労物質や発痛物質が溜まりやすくなります。これが、朝起きたときの「体がバキバキに固まっている」感覚や、慢性的な肩こり・腰痛の大きな原因となるのです。

特に、体重を支える面積が広く、体の中心に位置する腰は、負担が集中しやすい部位です。適切な寝返りが行われないと、腰部の筋肉や椎間板に過度なストレスがかかり、腰痛のリスクを著しく高めてしまいます。朝の体の痛みが常態化している場合、それは睡眠中に体が十分に休息・回復できていないサインであり、寝返りの不足を疑うべき重要な警告と言えます。

血行不良を引き起こす

寝返りが少ないことは、局所的な痛みに留まらず、全身の血行不良にもつながります。

睡眠中の体圧による血管の圧迫は、体の表面に近い部分だけの問題ではありません。圧迫された部位から先への血流全体が滞るため、その影響は全身に及びます。血行不良は、さまざまな体の不調を引き起こす根本的な原因となり得ます。

例えば、血流が悪くなると、体の末端まで温かい血液が届きにくくなり、手足の冷えを悪化させます。また、血液やリンパの流れが滞ることで、余分な水分や老廃物が排出されにくくなり、顔や足のむくみの原因にもなります。

さらに、血液は全身の細胞に酸素と栄養を届け、二酸化炭素や老廃物を運び去るという重要な役割を担っています。血行が悪くなると、この物質交換がスムーズに行われなくなり、疲労感が抜けにくくなったり、肌のターンオーバーが乱れてくすみや肌荒れを引き起こしたりすることもあります。

最も深刻なケースが「褥瘡(床ずれ)」です。これは、寝たきりの方に見られる症状ですが、メカニズムは同じです。持続的な圧迫によって血流が完全に途絶え、皮膚やその下の組織が壊死してしまう状態です。健康な人であればここまで重篤化することは稀ですが、寝返りが極端に少ない状態は、体を褥瘡のリスクに一歩近づけていると理解することが重要です。

睡眠の質が低下する

寝返りが少ないと、体の痛みや血行不良といった物理的な問題だけでなく、睡眠そのものの質も著しく低下します。

同じ姿勢で寝続けることによる体の不快感や痛みは、脳への刺激となります。この刺激によって、完全に目が覚めてしまう「中途覚醒」が増えたり、意識はしていなくても眠りが浅い状態である「微小覚醒」が頻発したりします。これにより、睡眠の連続性が断ち切られ、深い眠りであるノンレム睡眠の時間が削られてしまいます。

心身の回復や記憶の整理に不可欠な深い睡眠が不足すると、たとえ合計の睡眠時間が長くても、「ぐっすり眠った」という満足感(熟睡感)が得られません。その結果、日中に強い眠気に襲われたり、集中力や判断力が低下したりと、日常生活におけるパフォーマンスに直接的な悪影響を及ぼします。

つまり、寝返りの不足は「体の不快感」→「睡眠の質の低下」→「日中の不調」という負のスパイラルを生み出します。快適な寝返りは、この悪循環を断ち切り、心身ともに健康な毎日を送るための鍵となるのです。

寝返りが多すぎる場合に考えられる原因

「寝返りは多い方が健康的」というイメージがあるかもしれませんが、実はそうとも限りません。必要以上に寝返りの回数が多い場合も、睡眠の質が低下しているサインである可能性があります。ここでは、寝返りが多すぎる場合に考えられる原因を探っていきます。

体に合わない寝具(マットレス・枕)

寝返りが少ない場合と同様に、体に合わない寝具は、寝返りが多すぎる原因にもなります。しかし、そのメカニズムは逆のケースが多いです。

寝返りが少なくなる原因が「柔らかすぎるマットレス」であったのに対し、寝返りが多くなる原因としては「硬すぎるマットレス」が挙げられます。硬すぎるマットレスは、体の出っ張った部分(肩、腰、お尻など)を点で支える形になるため、それらの部位に体圧が集中しやすくなります。この圧迫による痛みや不快感を避けようとして、無意識のうちに何度も体の向きを変え、安息できるポジションを探し求めてしまうのです。一晩中ゴソゴソと動き回ってしまうのは、体が快適な場所を見つけられずにいる証拠と言えます。

また、マットレスの通気性の悪さも寝返りを増やす原因になります。低品質なウレタンフォームや、通気性を考慮していない素材のマットレスは、体から発散される熱や湿気がこもりやすくなります。この蒸れによる不快感から逃れるために、頻繁に寝返りを打って寝床内の空気を入れ替えようとするのです。

枕も同様です。高さや硬さが合わない枕を使っていると、首が安定せず、快適な寝姿勢を保つことができません。頭の位置がしっくりこないため、何度も頭を動かしたり、枕の位置をずらしたりすることで、結果的に寝返りの回数が増えてしまいます。

不快な睡眠環境(温度・湿度・光・音)

寝室の環境が快適でないことも、寝返りを過剰に増やす大きな原因です。睡眠環境の良し悪しは、眠りの深さに直結します。

- 温度・湿度: 部屋が暑すぎたり、寒すぎたり、あるいは湿度が高くてジメジメしていたりすると、体は不快感を覚えてリラックスできません。特に、暑さは寝返りを増やす最も直接的な要因の一つです。体温を下げようとして、無意識に何度も体を動かします。

- 光: 寝室が完全に暗くなっていない場合、まぶたを通して入ってくる光が脳への刺激となります。遮光カーテンの隙間から漏れる街灯の光、ドアの隙間から入る廊下の明かり、あるいは電子機器のLEDランプなど、わずかな光でも眠りを浅くし、落ち着きのない動きにつながることがあります。

- 音: 人は睡眠中も聴覚が働いています。時計の秒針の音、冷蔵庫の作動音、窓の外の車の音、家族の生活音など、普段は気にならないような些細な音でも、睡眠中は脳への刺激となり得ます。音が気になって眠りが浅くなると、体の動きも増えやすくなります。

これらの環境要因は、いずれも交感神経を刺激し、体をリラックスモードである副交感神経優位の状態から遠ざけます。その結果、眠りが浅くなり、些細な不快感にも敏感に反応して体を動かしてしまうのです。

ストレス

身体的な不快感だけでなく、精神的なストレスも寝返りを増やす大きな要因です。

悩み事や心配事、仕事のプレッシャーなどを抱えていると、脳が興奮状態(交感神経が優位な状態)のまま床に就くことになります。この状態では、体はリラックスできず、心拍数や血圧も高いままです。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りに入ってからも非常に浅い睡眠しかとれなくなります。

「脳が覚醒したまま眠っている」ような状態では、些細な物音や体の違和感にも過敏に反応してしまいます。また、ストレスに関連する夢を見て、体を激しく動かしてしまうこともあります。このように、精神的な緊張が解けないまま眠ることが、落ち着きのない過剰な寝返りとして現れるのです。

アルコールやカフェインの過剰摂取

アルコールやカフェインといった嗜好品の摂取も、睡眠中の行動に影響を与えます。

- アルコール: 寝つきを良くするために飲酒する人もいますが、これは逆効果です。アルコールは摂取後数時間で分解され、アセトアルデヒドという物質に変わります。このアセトアルデヒドには覚醒作用があるため、睡眠の後半になると眠りが急激に浅くなり、中途覚醒や頻繁な寝返りを引き起こします。

- カフェイン: コーヒーやお茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は数時間にわたって持続するため、就寝前に摂取すると、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体の質を低下させ、浅い眠りの時間を長くします。眠りが浅ければ、それだけ寝返りの回数も増えやすくなります。

病気の可能性

生活習慣や環境を見直しても過剰な寝返りが改善されない場合、背景に特定の病気が隠れている可能性も考えられます。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった言葉で表現される不快な感覚が現れ、「脚を動かしたい」という強い衝動にかられる病気です。この不快感を和らげるために、睡眠中に頻繁に脚を動かしたり、寝返りを繰り返したりします。

- 周期性四肢運動障害: 睡眠中に、本人の意思とは関係なく、足首や膝がピクンと動くような運動が周期的に繰り返される病気です。この動き自体が脳の覚醒を引き起こし、眠りを妨げ、寝返りを増やす原因となります。

- 睡眠時無呼吸症候群: 睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。無呼吸状態から回復する際に、息苦しさから体を大きく動かしたり、激しい寝返りを打ったりすることがあります。

これらの病気は、睡眠の質を著しく低下させ、日中の強い眠気や集中力低下の原因となります。いびきがひどい、脚の不快感があるなど、思い当たる症状があれば、専門の医療機関に相談することが不可欠です。

寝返りが多すぎることによるデメリット

寝返りが少ない場合と同様に、多すぎる寝返りもまた、心身にとって望ましい状態ではありません。むしろ、それは快適な睡眠が妨げられている結果であり、いくつかのデメリットを伴います。ここでは、過剰な寝返りがもたらす主な悪影響について解説します。

| デメリットの種類 | 具体的な症状・影響 |

|---|---|

| 睡眠の質の低下 | 浅い睡眠の増加、中途覚醒、熟睡感の欠如、レム睡眠・ノンレム睡眠のサイクルの乱れ |

| 身体的な負担 | 無駄なエネルギー消費による疲労感、不自然な動きによる首や腰の痛み、筋肉の緊張 |

眠りが浅くなり睡眠の質が低下する

寝返りが多すぎることによる最大のデメリットは、眠りが浅くなり、結果として睡眠全体の質が著しく低下してしまうことです。

そもそも、必要以上に寝返りが多いという状態は、「眠りが浅いことの表れ」であることがほとんどです。硬いマットレスによる痛み、寝室の暑さ、精神的なストレスなど、何らかの不快な要因が脳を刺激し、深いリラックス状態に入るのを妨げているのです。

さらに問題なのは、寝返りという動作そのものが、脳をさらに覚醒させる方向に働くことがある点です。体を大きく動かす行為は、たとえ無意識であっても、心拍数をわずかに上昇させ、脳を軽い覚醒状態へと引き戻してしまいます。

これにより、「眠りが浅いから寝返りが増える」→「寝返りが増えるから、さらに眠りが浅くなる」という悪循環に陥ってしまう危険性があります。このサイクルにはまると、一晩中うとうととした浅い眠りを繰り返すだけで、心身の疲労を回復させるために不可欠な「深いノンレム睡眠」の時間が十分に確保できなくなります。

その結果、睡眠時間は足りているはずなのに、朝起きてもまったく疲れが取れていない、日中に常に眠気を感じて頭が働かない、といった深刻な睡眠不足の状態に陥ります。多すぎる寝返りは、健康的な睡眠のサインではなく、むしろ質の低い睡眠の象徴であると理解する必要があります。

体に余計な負担がかかる

睡眠は、心と体を休息させ、日中の活動で消耗したエネルギーを回復させるための時間です。しかし、寝返りが多すぎると、この基本的な目的が損なわれてしまうことがあります。

寝返りも体を動かす運動の一つであり、当然ながらエネルギーを消費します。生理的に必要な範囲の寝返りであれば問題ありませんが、一晩に何十回も、時には100回近くも体を動かし続けていると、本来は休息しているはずの睡眠中に、無駄なエネルギーを大量に消費してしまうことになります。これでは、まるで寝ながら軽い運動をしているようなもので、朝起きたときに疲労感が残ってしまうのも無理はありません。

また、不快感から逃れるための焦ったような、あるいは乱暴な寝返りは、体に余計な負担をかけることがあります。例えば、急に体をひねることで首や腰の筋肉を痛めてしまったり、不自然な体勢で眠り続けてしまったりすることで、かえって体の凝りを生み出してしまう可能性もあります。

健康的な寝返りは、体の負担を「軽減」するために行われます。しかし、過剰で質の悪い寝返りは、逆に体に「新たな負担」をかけてしまうことがあるのです。朝起きたときに原因不明の筋肉痛やだるさを感じる場合は、睡眠中に体がリラックスできておらず、無駄な動きが多すぎた結果かもしれません。

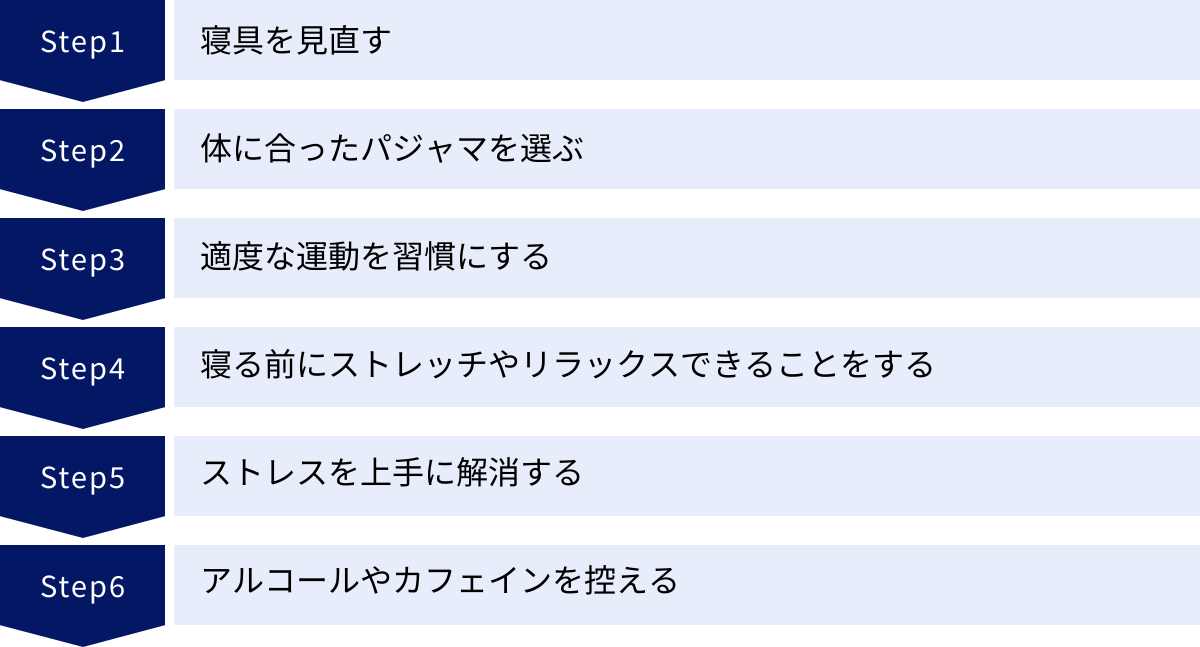

快適な寝返りのための6つの改善策

寝返りが少ない、あるいは多すぎるといった問題を解決し、質の高い睡眠を取り戻すためには、どうすればよいのでしょうか。原因が多岐にわたるように、その対策も一つではありません。ここでは、今日から始められる快適な寝返りのための具体的な改善策を6つご紹介します。

① 寝具を見直す

寝返りの質を改善するための最も効果的で根本的な対策は、寝具の見直しです。私たちは毎日、約6〜8時間を寝具の上で過ごします。その土台が体に合っていなければ、他のどんな対策も効果が半減してしまいます。

特に重要なのがマットレスです。体が沈み込みすぎず、かといって硬すぎて圧迫感もない、「適度な反発力」と「優れた体圧分散性」を両立したマットレスを選ぶことが鍵となります。適度な反発力は、体を軽く押し返してくれるため、少ない力でスムーズに寝返りを打つことを可能にします。優れた体圧分散性は、体の特定部位に負荷が集中するのを防ぎ、血行不良や痛みによる不要な寝返りを減らしてくれます。

枕も同様に重要です。自分の体格や寝姿勢に合った高さと形状のものを選びましょう。理想は、仰向けでも横向きでも、首の骨(頸椎)が自然なカーブを保てることです。また、寝返りを打っても頭が落ちないよう、十分な横幅のある枕を選ぶこともポイントです。

(※寝具の詳しい選び方については、後の章でさらに詳しく解説します。)

② 体に合ったパジャマを選ぶ

意外と見落としがちですが、パジャマも睡眠の質と寝返りのしやすさに大きく影響します。窮屈な寝間着は、体の動きを物理的に妨げます。

パジャマを選ぶ際は、以下の3つのポイントを意識しましょう。

- 素材: 汗をしっかり吸収し、素早く発散してくれる吸湿性・通気性に優れた天然素材(綿やシルクなど)や、高機能な化学繊維がおすすめです。

- 伸縮性: 体の動きに合わせてしなやかに伸びる、ストレッチ性の高い生地を選びましょう。ジャージ素材や、ポリウレタンが混紡された生地などが適しています。

- デザイン: 体を締め付けない、ゆったりとしたデザインが理想です。ウエストがゴムになっている、アームホールが広いなど、体の自由を妨げない工夫がされているものを選びましょう。

③ 適度な運動を習慣にする

日中の過ごし方も、夜の睡眠に影響します。日中に適度な運動を習慣にすることは、質の高い睡眠とスムーズな寝返りを促す上で非常に効果的です。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、全身の血行を促進し、筋肉の緊張をほぐしてくれます。また、適度な肉体疲労は、夜の自然な眠気を誘い、寝つきを良くするだけでなく、深いノンレム睡眠の割合を増やす効果があることが分かっています。睡眠の質そのものが向上することで、生理的に必要なタイミングで、質の良い寝返りが自然と行われるようになります。

ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、逆に寝つきを悪くする原因になります。運動は、就寝の3時間前までには終えるように心がけましょう。

④ 寝る前にストレッチやリラックスできることをする

日中の活動やデスクワークで凝り固まった筋肉は、スムーズな寝返りの妨げになります。就寝前に軽いストレッチを行い、筋肉をほぐしてあげることで、寝返りが打ちやすい体の状態を作ることができます。

特に、肩甲骨周り、股関節、太ももの裏側などを中心に、ゆっくりと呼吸をしながら気持ちよく伸ばすのがおすすめです。痛みを感じるほど強く行う必要はありません。「イタ気持ちいい」程度で十分です。

また、心身をリラックスモードに切り替えるための入眠儀式(スリープセレモニー)を取り入れるのも良いでしょう。

- ぬるめのお湯(38〜40℃)に15分ほどゆっくり浸かる

- リラックス効果のあるアロマ(ラベンダーなど)を焚く

- 心地よいヒーリング音楽や自然音を聴く

- スマートフォンやPCの電源を切り、穏やかな内容の本を読む

これらの行動は、興奮状態の交感神経から、リラックス状態の副交感神経へとスイッチを切り替え、穏やかで深い眠りへと誘います。

⑤ ストレスを上手に解消する

精神的なストレスは、眠りを浅くし、過剰な寝返りの大きな原因となります。すぐに解決することが難しい問題であっても、自分なりのストレス解消法を見つけ、日々実践することが重要です。

趣味に没頭する時間を作る、気の置けない友人と話す、自然の中を散歩する、瞑想やヨガで心を落ち着けるなど、何でも構いません。大切なのは、日々の生活の中で意識的に「脳を休ませる時間」を作ることです。ストレスをゼロにすることはできなくても、上手に付き合っていくことで、睡眠への悪影響を最小限に抑えることができます。

⑥ アルコールやカフェインを控える

アルコールやカフェインが睡眠の質を低下させることは、すでに述べたとおりです。質の高い睡眠と適切な寝返りのためには、これらの摂取習慣を見直すことが不可欠です。

カフェインは、就寝の4〜6時間前から摂取を避けるのが望ましいとされています。午後のコーヒーや緑茶は控えめにし、夕食後は麦茶やハーブティーなど、カフェインを含まない飲み物を選ぶようにしましょう。

アルコールについては、「寝酒」の習慣はやめることを強く推奨します。飲酒は睡眠の後半部分を確実に浅くし、結果的に睡眠の質を大きく損ないます。お酒を楽しむ場合は、適量を早めの時間に済ませ、寝るための手段として頼らないようにしましょう。

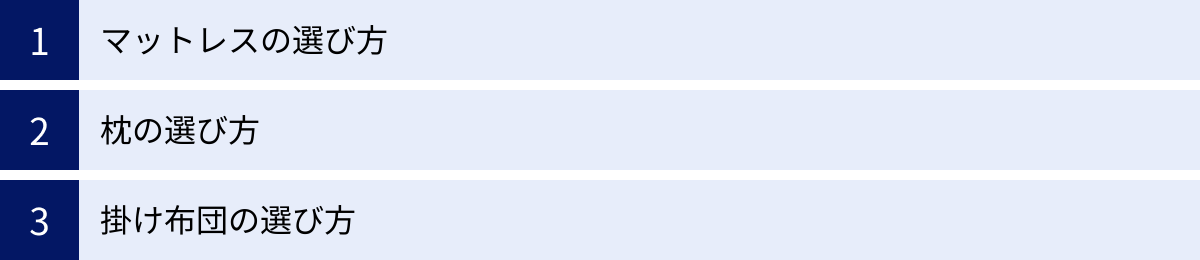

理想的な寝返りをサポートする寝具の選び方

快適な寝返りを実現し、睡眠の質を向上させる上で、寝具選びは最も重要な要素です。ここでは、寝返りをスムーズにサポートしてくれる「マットレス」「枕」「掛け布団」の具体的な選び方について、専門的な視点から詳しく解説します。

マットレスの選び方

マットレスは、睡眠中の体を支える土台です。この土台が適切でなければ、どんなに良い枕や掛け布団を使っても効果は半減してしまいます。

適度な反発力があるか

寝返りのしやすさを最も左右するのが、マットレスの「反発力」です。

- 低反発マットレス: 体の形に合わせてゆっくりと沈み込み、包み込まれるようなフィット感が特徴です。体圧分散性に優れていますが、体が深く沈み込むため、体を動かす際に力が必要になり、寝返りが打ちにくくなる傾向があります。寝返りが少ないことによる体の痛みに悩んでいる方には、不向きな場合があります。

- 高反発マットレス: 体が沈み込みすぎず、マットレスが体を押し返してくれるようなしっかりとした弾力性があります。この押し返す力(反発力)が、寝返りの際の体の動きをサポートしてくれるため、少ない力でスムーズに体を回転させることができます。筋肉量が少ない女性や高齢者でも、楽に寝返りが打てるのが大きなメリットです。

寝返りのしやすさを重視するならば、適度な硬さを持つ高反発系のマットレスがおすすめです。ただし、「高反発=硬い」というわけではありません。重要なのは、ただ硬いだけでなく、体の凹凸に合わせて適切に沈み込みつつ、しっかりと体を支えてくれるバランスです。

体圧分散性に優れているか

体圧分散性とは、睡眠中に体にかかる圧力を、特定部位に集中させずに体全体に均等に分散させる性能のことです。

この性能が低いマットレスでは、体重が集中する肩や腰に強い圧力がかかり、血行不良や痛みを引き起こします。これが、不快感による不要な寝返りの増加や、痛みによる寝返りの妨げにつながります。

優れた体圧分散性を持つマットレスは、体のラインに沿ってフィットし、まるで水に浮いているかのように体圧を均一に支えてくれます。これにより、局所的な圧迫がなくなるため、血行が阻害されず、筋肉もリラックスした状態を保てます。結果として、不要な覚醒や寝返りが減り、深く安定した睡眠が得られます。

体圧分散性に優れた素材としては、ポケットコイル(コイルが一つずつ独立しているため、体のラインに合わせてきめ細かく支える)、ラテックス(天然ゴムならではの柔らかさと高い弾力性を両立)、高機能ウレタンフォーム(特殊なカッティングや構造で体圧を分散)などがあります。

十分な広さがあるか

寝返りを打つためには、物理的なスペースが必要です。マットレスの幅が狭いと、寝返りのたびにベッドから落ちそうになる不安感から、無意識に動きが小さくなり、窮屈な寝姿勢になってしまいます。

一般的に、快適な寝返りに必要な幅は、自身の肩幅に加えて、左右それぞれに20〜30cmの余裕があることが目安とされています。一人で寝る場合でも、体の大きい方やゆったりと眠りたい方は、シングルサイズではなくセミダブルサイズ以上を選ぶことを検討すると良いでしょう。二人で寝る場合は、クイーンサイズやキングサイズを選ぶことで、お互いの寝返りが干渉しにくくなり、睡眠の質を高めることができます。

枕の選び方

枕は、頭から首、肩にかけての部分を支え、マットレスとの橋渡しをする重要な役割を担っています。

適度な高さと形状か

枕選びで最も重要なのが「高さ」です。理想的な高さは、寝姿勢によって異なります。

- 仰向け寝の場合: 頸椎(首の骨)が緩やかなS字カーブを描き、視線が真上よりもやや足元側(5度程度)を向く高さが理想です。高すぎると顎が引けて気道を圧迫し、低すぎると顎が上がって首に負担がかかります。

- 横向き寝の場合: 首の骨から背骨までが、床と平行に一直線になる高さが理想です。肩幅があるため、一般的に仰向け寝のときよりも高さが必要になります。

寝返りを打つことを考えると、仰向け寝と横向き寝の両方に対応できる枕が望ましいです。例えば、中央部が低く、両サイドが高めに設計されている枕は、寝返りを打って横向きになった際にも、肩の高さを吸収して首を自然な高さで支えてくれます。

寝返りしても頭が落ちない広さがあるか

寝返りのたびに頭が枕から落ちてしまっては、そのたびに目が覚めてしまい、睡眠の質が低下します。これを防ぐためには、十分な「幅」のある枕を選ぶことが重要です。

目安として、自分の頭3つ分の横幅がある枕を選ぶと、左右どちらに寝返りを打っても、頭が枕の上にしっかりと収まります。標準的な枕のサイズ(約63cm×43cm)であれば、多くの場合この条件を満たしますが、大柄な方や寝返りの動きが大きい方は、より幅の広いワイドタイプの枕を選ぶと安心です。

掛け布団の選び方

見落とされがちですが、掛け布団も寝返りの快適性に影響します。

軽くて体にフィットするか

重すぎる掛け布団は、上から体を圧迫する「重し」となり、寝返りを物理的に妨げます。特に、昔ながらの重い綿布団などは、寝返りを打つ際に相当な力が必要となり、無意識のうちに寝返りを避ける原因になることがあります。快適な寝返りのためには、できるだけ軽い掛け布団を選ぶことが基本です。

また、「フィット感(ドレープ性)」も重要です。体にフィットしやすいしなやかな掛け布団は、寝返りを打っても体にまとわりつくように追従してくれます。これにより、肩口や背中に隙間ができにくく、冷たい空気が入り込むのを防ぎます。寒さによる覚醒や、体を丸めて動かなくなることを防ぎ、快適な寝返りをサポートしてくれるのです。

羽毛布団や、体に沿うように特殊なキルティングが施された化学繊維の布団などは、軽さとフィット感を両立しているため、寝返りを重視する場合には特におすすめです。

セルフケアで改善しない場合は医療機関へ

これまでにご紹介した寝具の見直しや生活習慣の改善といったセルフケアは、多くの場合、寝返りの問題を解決し、睡眠の質を向上させるのに役立ちます。しかし、あらゆる対策を試しても、以下のような症状が改善されない、あるいは悪化する場合には、専門の医療機関に相談することを強く推奨します。

【医療機関の受診を検討すべきサイン】

- 寝返りが極端に少ない、または多すぎる状態が1ヶ月以上続いている。

- 朝起きると、首や肩、腰などに激しい痛みやこわばりがある。

- 十分な睡眠時間をとっているにもかかわらず、日中に耐えがたいほどの強い眠気があり、仕事や学業、運転などに支障が出ている。

- 家族やパートナーから、睡眠中の大きないびきや、呼吸が数十秒間止まっていること(無呼吸)を指摘された。

- 就寝しようとすると、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられない。

- 睡眠中に、脚がピクンと痙攣するような動きを繰り返していると指摘された。

- 寝返りの問題に加えて、気分の落ち込みや不安感が強い。

これらの症状は、単なる睡眠の質の低下だけでなく、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、周期性四肢運動障害、あるいはうつ病などの精神疾患といった、専門的な治療を必要とする病気が背景に隠れている可能性を示唆しています。

これらの病気は、放置すると睡眠の質を著しく損なうだけでなく、高血圧や心疾患、脳卒中といった生活習慣病のリスクを高めることも知られています。自己判断で「ただの寝不足」や「歳のせい」と片付けず、専門家の診断を仰ぐことが非常に重要です。

では、どの診療科を受診すればよいのでしょうか。症状によって異なりますが、一般的には以下の診療科が相談先となります。

- 睡眠専門外来/睡眠クリニック: 睡眠に関するあらゆる問題を専門的に診断・治療します。どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはこちらを受診するのが最も確実です。

- 呼吸器内科: いびきや無呼吸の症状が強い場合(睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合)。

- 神経内科: 脚のむずむず感や痙攣がある場合(むずむず脚症候群や周期性四肢運動障害が疑われる場合)。

- 精神科/心療内科: ストレスや気分の落ち込みが強く、不眠を伴う場合。

- 整形外科: 朝の体の痛みが特にひどく、骨や関節に問題がある可能性が考えられる場合。

もし、どの科を受診すべきか迷う場合は、まずはかかりつけの内科医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良い方法です。

受診の際には、事前に自分の症状をメモにまとめておくと、医師に正確に状況を伝えることができます。「いつから、どのような症状があるか」「睡眠時間や生活リズム」「試したセルフケアとその効果」「いびきや無呼吸の有無(家族からの情報)」「日中の眠気の程度」などを整理しておきましょう。

睡眠の問題は、専門家の助けを借りることで、劇的に改善することが少なくありません。一人で抱え込まず、勇気を出して専門の扉を叩いてみましょう。

まとめ

本記事では、「寝返り」という、私たちが毎晩無意識に行っている行動に焦点を当て、その重要性から理想的な状態、そして問題がある場合の原因と対策までを詳しく解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- 寝返りは単なる「寝相」ではなく、健康を維持するための重要な生理現象である。

- 寝返りには、①睡眠の質を保ちリズムを整える、②体の負担を軽減し血行を促す、③布団の中の温度や湿度を快適に保つという、3つの重要な役割がある。

- 理想的な寝返りの回数は一概には言えず、回数そのものよりも「朝、痛みや疲労感なく、すっきりと目覚められるか」という「質」が重要である。

- 寝返りが少ない、あるいは多すぎる場合、その原因は体に合わない寝具、不適切な生活習慣(飲酒・カフェイン)、ストレス、そして病気の可能性など多岐にわたる。

- 寝返りの問題を解決するためには、まず体に合った寝具(特にマットレス)に見直すことが最も効果的な第一歩である。

- 適度な運動、リラックスできる入眠儀式、ストレスケアといった生活習慣の改善も、質の高い寝返りをサポートする。

- セルフケアを試しても改善しない場合は、睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている可能性も考慮し、躊躇せずに専門の医療機関に相談することが不可欠である。

私たちは、睡眠の質が日中のパフォーマンスや長期的な健康に直結することを知っています。そして、その睡眠の質を左右する大きな鍵を、実は「寝返り」が握っています。

この記事が、ご自身の睡眠と寝返りについて見直すきっかけとなり、より快適で質の高い睡眠を手に入れるための一助となれば幸いです。今夜から、ご自身の体と睡眠環境に少しだけ注意を向け、健やかな毎日への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。