現代社会において、睡眠に関する悩みは多くの人々が抱える共通の課題となっています。仕事や学業のパフォーマンス向上、心身の健康維持、そして生活の質(QOL)そのものを高める上で、質の高い睡眠が不可欠であることは科学的にも広く認知されてきました。しかし、具体的に「何を」「どのように」実践すれば良いのか、情報が溢れる中で迷ってしまう方も少なくありません。

この記事では、日本の睡眠研究における最高権威である「日本睡眠学会」の知見と、厚生労働省が新たに策定した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」に基づき、科学的根拠に裏打ちされた睡眠の知識を網羅的に解説します。

年齢別の推奨睡眠時間から、今日から始められる質の高い睡眠をとるための具体的な方法、睡眠不足がもたらすリスク、そして専門家への相談目安まで、あなたの睡眠に関するあらゆる疑問に答える内容となっています。この記事を読み終える頃には、自分自身の睡眠を見直し、より健康で活力に満ちた毎日を送るための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

日本睡眠学会とは

睡眠に関する情報を探していると、「日本睡眠学会」という名前を目にすることがあります。この組織は、日本の睡眠研究や医療において中心的な役割を担う、非常に権威のある学術団体です。まずは、この日本睡眠学会がどのような組織で、私たちの生活にどう関わっているのかを理解することから始めましょう。その活動内容や目的を知ることで、本記事で解説する情報の信頼性をより深く理解できます。

活動内容と目的

日本睡眠学会は、睡眠に関する医学・歯学・心理学・保健学・福祉学・公衆衛生学・生物学・薬学・工学など、非常に幅広い分野の研究者が集う学術団体です。その主な目的は、睡眠に関する研究、教育、そして臨床(診療)の進歩と発展に貢献し、それを通じて広く国民の健康増進に寄与することにあります。

参照:日本睡眠学会 公式サイト

具体的な活動内容は多岐にわたりますが、主に以下の4つの柱で構成されています。

- 学術集会の開催:

年に一度、大規模な学術集会(大会)を開催しています。この場では、全国の研究者や臨床医が一堂に会し、最新の研究成果を発表したり、活発な議論を交わしたりします。テーマは、不眠症や睡眠時無呼吸症候群といった睡眠障害の診断・治療法から、睡眠と生活習慣病の関係、体内時計のメカニズム、子どもの睡眠発達、高齢者の睡眠問題まで、あらゆるトピックを網羅します。こうした学術的な交流が、日本の睡眠医学全体のレベルを引き上げる原動力となっています。 - 学会誌の発行:

「睡眠学の進歩」と題された学会誌を定期的に発行しています。ここには、査読(専門家による審査)を経た質の高い研究論文や総説、症例報告などが掲載されます。これにより、学会員は常に最新の科学的知見にアクセスでき、自らの研究や臨床に活かすことが可能です。学会誌は、睡眠学の発展の歴史を記録する重要なアーカイブとしての役割も担っています。 - 研究と教育の推進:

若手研究者の育成や、新たな研究プロジェクトの支援にも力を入れています。研究助成や学術賞の授与を通じて、次世代の睡眠研究を担う人材を育て、研究分野全体の活性化を図っています。また、医師や医療従事者向けの教育セミナーや講習会を企画・開催し、睡眠医療の標準化と質の向上に貢献しています。 - 社会への情報発信と啓発活動:

専門家だけにとどまらず、一般の人々に向けても積極的に情報発信を行っています。公式サイトでは、睡眠に関する基本的な知識や、各種睡眠障害についての解説、健康的な睡眠習慣を身につけるためのアドバイスなどを公開しています。後述する「睡眠ガイド」の策定にも深く関与するなど、科学的根拠に基づいた正しい睡眠知識を社会に広めることを使命の一つとしています。

このように、日本睡眠学会は睡眠に関するあらゆる領域をカバーし、科学的研究から臨床応用、そして社会啓発までを繋ぐハブとして機能しているのです。

一般の人々との関わり

「学会」と聞くと、専門家だけの閉じた世界のように感じるかもしれません。しかし、日本睡眠学会は一般の人々との関わりを非常に重視しており、私たちの生活に直接役立つ活動を数多く行っています。

最も重要な関わりの一つが、「睡眠医療認定制度」の運営です。睡眠障害の診断や治療には高度な専門知識と経験が求められます。そこで日本睡眠学会では、一定の基準を満たした医師を「日本睡眠学会専門医」、十分な設備とスタッフを備えた医療機関を「日本睡眠学会専門医療機関」として認定しています。

この認定制度があるおかげで、私たちは睡眠に関する悩みを抱えた際に、どの医師や病院に相談すれば質の高い医療を受けられるのか、一つの目安を得ることができます。例えば、「最近、いびきがひどく、日中の眠気も強い」と感じた人が、学会のウェブサイトで近所の認定医療機関を検索し、専門的な検査と治療を受ける、といった具体的な行動に繋がります。これは、国民が適切な睡眠医療へアクセスするための重要な道しるべと言えるでしょう。

また、市民公開講座の開催も重要な活動です。学術集会の際に併催されたり、各地域で独自に開催されたりするこれらの講座では、第一線の研究者や臨床医が、一般の方々にも分かりやすい言葉で睡眠の最新情報や健康法について講演します。これにより、専門的な知識を直接学ぶ貴重な機会が提供されています。

さらに、厚生労働省が策定する「健康づくりのための睡眠指針(ガイド)」の作成にも、中心的な役割を果たしてきました。後述する「健康づくりのための睡眠ガイド2023」の策定においても、日本睡眠学会の多くの専門家が検討会に参加し、その科学的知見を提供しています。つまり、私たちが国の方針として目にする睡眠に関する推奨事項は、日本睡眠学会が培ってきた研究成果の集大成でもあるのです。

このように、日本睡眠学会は研究者や医師のためだけの組織ではなく、認定制度や情報発信を通じて、睡眠に悩む一人ひとりの国民に寄り添い、社会全体の睡眠リテラシー向上に貢献している重要な存在です。

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」とは

2023年、厚生労働省は睡眠に関する新たな指針として「健康づくりのための睡眠ガイド2023(令和5年)」を公表しました。これは、約9年ぶりに改訂されたもので、最新の科学的知見に基づいた、現代人のための睡眠バイブルとも言える内容です。このガイドの策定には、前述の日本睡眠学会の専門家たちが深く関わっており、その信頼性は非常に高いものとなっています。ここでは、この新しいガイドがどのような背景で生まれ、これまでの指針と何が違うのか、そして何を伝えようとしているのかを詳しく見ていきましょう。

策定の背景と目的

なぜこのタイミングで、睡眠ガイドは改訂されたのでしょうか。その背景には、私たちの生活を取り巻く環境の大きな変化と、睡眠科学の目覚ましい進歩があります。

前回の「睡眠指針2014」が策定されてから約9年の間に、社会は大きく変わりました。スマートフォンの爆発的な普及により、私たちはいつでもどこでも情報にアクセスできるようになった一方で、夜遅くまでブルーライトを浴び続ける生活が当たり前になりました。また、働き方の多様化(テレワークの普及、フレックスタイム制の導入など)は、生活リズムを個々人で管理する必要性を高めました。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、多くの人々の生活様式やストレスレベルに影響を与え、睡眠問題の深刻化を招いた側面もあります。

一方で、睡眠科学の研究も飛躍的に進歩しました。睡眠が単なる休息ではなく、記憶の整理・定着、脳の老廃物の除去、免疫機能の強化、ホルモンバランスの調整など、心身の健康維持に極めて重要な役割を果たしていることが、次々と明らかにされてきました。特に、睡眠不足が生活習慣病(高血圧、糖尿病など)やうつ病、認知症などのリスクを高めることに関するエビデンス(科学的根拠)が数多く蓄積されたのです。

こうした社会の変化と科学的知見のアップデートを踏まえ、国民一人ひとりが最新かつ正しい知識に基づき、自らの睡眠を主体的に改善・管理できるようにすることを目的として、今回の「睡眠ガイド2023」は策定されました。このガイドは、特定の睡眠障害を持つ人だけでなく、すべての人々がより良い睡眠を通じて健康な生活を送るための道しるべとなることを目指しています。

これまでの「睡眠指針2014」からの主な変更点

「睡眠ガイド2023」は、前回の「睡眠指針2014」から構成や内容が大きく変わりました。その変更点を知ることで、現代において特に重視すべき睡眠のポイントが見えてきます。

| 比較項目 | 睡眠指針2014 | 健康づくりのための睡眠ガイド2023 | 変更のポイント |

|---|---|---|---|

| 構成 | 「睡眠12か条」として、すべての人に共通する12個の推奨事項を提示。 | 「子ども」「成人」「高齢者」のライフステージ別に章立てし、それぞれの特性に応じた推奨事項と解説を詳述。 | より個人の状況に合わせた、実践的なアドバイスへと進化した。 |

| 睡眠時間の捉え方 | 「人それぞれ、日中の眠気で困らない程度の睡眠を」と個人差を認めつつも、具体的な時間にはあまり踏み込んでいなかった。 | 成人については「6時間以上の睡眠時間を確保すること」を基本的な推奨として明記。ただし個人差も考慮し、日中の眠気がないかを重視する姿勢は維持。 | 睡眠不足が健康リスクに直結するという強いエビデンスを背景に、具体的な時間の目安を示した。 |

| 睡眠の質の評価 | 客観的な睡眠時間に主眼が置かれていた。 | 睡眠時間だけでなく、「睡眠休養感(ぐっすり眠れたという主観的な感覚)」の重要性を強調。睡眠の質を高めるための具体的な方策を重視。 | 時間の長さだけでなく、「質」も同様に重要であるという視点を明確にした。 |

| 新たな視点 | 睡眠改善のための基本的な生活習慣が中心。 | 働き方の多様化(シフト勤務、テレワークなど)への対応、睡眠と覚醒のリズムの重要性を強調。 | 現代的なライフスタイルに即した、より具体的な課題への対応策が盛り込まれた。 |

最も大きな変更点は、画一的な「12か条」から、ライフステージ別のきめ細やかなアプローチへと転換したことです。子どもの発達、成人の生産性、高齢者の健康維持といった、それぞれの世代が直面する固有の課題に対応した内容になっています。

また、成人に「6時間以上」という具体的な睡眠時間の目安を提示したことも特筆すべき点です。これは、膨大な研究データから、6時間未満の睡眠が続くと、生活習慣病や精神疾患のリスクが著しく高まることが明らかになったためです。単に「眠くなければ良い」のではなく、将来の健康を守るために必要な最低限のラインとして、6時間という基準が示されたのです。

さらに、「睡眠休養感」という主観的な満足度を重視するようになった点も重要です。いくら長く寝ても、途中で何度も目が覚めたり、朝すっきり起きられなかったりすれば、質の良い睡眠とは言えません。このガイドは、私たちに時間と質の両面から自分の睡眠を見つめ直すことを促しています。

ガイドが示す睡眠の重要性

「睡眠ガイド2023」は、睡眠がなぜそれほどまでに重要なのかを、科学的根拠に基づいて改めて強調しています。ガイドが示す睡眠の重要性は、大きく3つの側面に分けることができます。

- 身体の健康維持:

睡眠は、日中の活動で疲弊した身体を修復し、明日への活力を蓄えるための重要な時間です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や再生が促されます。また、睡眠不足は高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の強力なリスク因子です。睡眠が不足すると、血圧や血糖値をコントロールするホルモンのバランスが崩れ、病気の発症に繋がりやすくなります。さらに、免疫システムも睡眠中に強化されるため、十分な睡眠は感染症への抵抗力を高める上でも不可欠です。 - 心の健康(メンタルヘルス)の維持:

睡眠は、脳の機能、特に感情をコントロールする領域の働きに深く関わっています。睡眠不足の状態では、脳の扁桃体という情動を司る部分が過剰に活動しやすくなり、不安やイライラを感じやすくなります。また、睡眠はストレスからの回復にも重要な役割を果たします。不眠はうつ病の最も代表的な症状の一つであり、逆に不眠がうつ病の発症リスクを高めるという、密接な相互関係があることが知られています。質の高い睡眠は、精神的な安定とストレス耐性のために欠かせない要素なのです。 - 日中のパフォーマンス向上:

日中の眠気や集中力の低下は、睡眠不足の最も分かりやすいサインです。睡眠中、脳は日中に学習した情報を整理し、記憶として定着させる作業を行っています。そのため、十分な睡眠をとることは、学習効果や仕事の効率を高める上で極めて重要です。逆に睡眠が不足すると、注意力や判断力、問題解決能力が著しく低下し、仕事上のミスや、最悪の場合は居眠り運転による重大な事故を引き起こす危険性が高まります。

このガイドは、睡眠を単なる「休息」や「時間の無駄」と捉えるのではなく、健康で充実した人生を送るための「積極的な投資」と位置づけるよう、私たちに強く呼びかけているのです。

年齢別に推奨される睡眠時間

「健康づくりのための睡眠ガイド2023」の大きな特徴は、ライフステージ(年齢)に応じて、推奨される睡眠時間や睡眠に関する注意点を具体的に示している点です。子ども、成人、高齢者では、必要とされる睡眠の量や質、そして睡眠が果たす役割が異なります。ここでは、それぞれの年代別に、ガイドが示す推奨事項を詳しく解説していきます。自分自身の年代はもちろん、家族の睡眠について考える際の参考にしてください。

子ども(幼児・小学生・中高生)

子どもの時期の睡眠は、心身の健やかな成長と発達の基盤となる、極めて重要なものです。脳や身体が急速に発達するこの時期に十分な睡眠が確保されないと、その後の成長に長期的な影響を及ぼす可能性があります。

① 幼児期(1〜5歳)

この時期の子どもたちは、活発に活動し、多くのことを学び、急速に成長します。そのエネルギーを支え、脳の発達を促すために、非常に長い睡眠時間が必要です。

- 推奨睡眠時間: ガイドでは、昼寝を含めた合計時間として、1〜2歳で11〜14時間、3〜5歳で10〜13時間が推奨されています。(参照:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)

- 睡眠の役割: 睡眠中、特に深いノンレム睡眠時に、骨や筋肉の成長に不可欠な「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。また、日中に経験したことや覚えた言葉などを脳に定着させる上でも、睡眠は重要な役割を果たします。

- ポイント: 就寝時刻や起床時刻を一定にし、規則正しい生活リズムを作ることが大切です。寝る前のテレビやタブレットの使用は脳を興奮させてしまうため、絵本の読み聞かせなど、静かでリラックスできる入眠儀式(スリープセレモニー)を取り入れることが推奨されます。

② 学童期(小学生)

小学生になると、学校生活が始まり、学習内容も高度になります。集団生活での社会性や、学習習慣を身につける上で、十分な睡眠は欠かせません。

- 推奨睡眠時間: ガイドでは、9〜12時間の睡眠が推奨されています。(参照:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)

- 睡眠の役割: この時期の睡眠は、学力と深く関連しています。睡眠不足は、授業中の集中力や記憶力の低下に直結します。また、感情のコントロールにも影響し、睡眠が足りないとイライラしやすくなったり、友達とのトラブルが増えたりすることもあります。

- ポイント: 高学年になるにつれて、塾や習い事で就寝時刻が遅くなりがちです。しかし、成長のためには早寝早起きの習慣を維持することが重要です。家庭内でルールを決め、夜更かしの原因となるゲームやスマートフォンの使用時間を管理することが求められます。

③ 思春期(中高生)

中高生は、部活動や受験勉強で多忙を極め、睡眠不足に陥りやすい年代です。さらに、この時期特有の生理的な変化も、睡眠に大きな影響を与えます。

- 推奨睡眠時間: ガイドでは、8〜10時間の睡眠が推奨されています。(参照:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)しかし、実際の調査では、多くの高校生がこの推奨時間を下回っているのが現状です。

- 睡眠の役割と特徴: 思春期には、体内時計が後ろにずれる「睡眠相後退」という生理的な現象が起こりやすくなります。これにより、自然と夜型になり、夜更かしをしやすくなる一方で、学校があるために朝は早く起きなければならず、慢性的な睡眠不足に陥りがちです。この睡眠不足は、学業成績の低下、日中の強い眠気、精神的な不安定さ(気分の落ち込みやイライラ)の原因となります。

- ポイント: 夜型化そのものは生理的な現象であるため、完全に逆らうのは困難です。しかし、その影響を最小限に抑える工夫は可能です。特に重要なのが、朝の光を浴びることです。朝日を浴びることで、後ろにずれがちな体内時計をリセットし、夜の寝つきを助ける効果があります。逆に、夜のスマートフォンやPCの使用は、ブルーライトが体内時計をさらに遅らせてしまうため、就寝1〜2時間前には使用を控えることが強く推奨されます。

成人

働き盛りである成人の睡眠は、日中の生産性や創造性、そして将来の健康を左右する重要な鍵を握っています。多くの成人が、仕事や家庭の責任から睡眠時間を削りがちですが、ガイドではそのリスクに警鐘を鳴らしています。

- 推奨睡眠時間: ガイドでは、6時間以上の睡眠時間を確保することを強く推奨しています。もちろん、最適な睡眠時間には個人差があり、7時間や8時間必要な人もいます。重要なのは、「日中の眠気で困ることがない」ことを目安に、自分にとって十分な睡眠時間を確保することです。

- 睡眠不足のリスク: 6時間未満の睡眠が慢性化すると、「睡眠負債」と呼ばれる状態に陥ります。これは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なり、心身に様々な悪影響を及ぼす概念です。具体的には、集中力や判断力の低下(自分では気づかないことも多い)、免疫力の低下、そして高血圧、糖尿病、心疾患、がん、認知症といった深刻な病気のリスクが顕著に高まることが、多くの研究で示されています。

- ポイント: 成人にとっての睡眠マネジメントは、時間管理そのものです。忙しい中でも、睡眠時間を優先事項としてスケジュールに組み込む意識が重要です。平日の睡眠不足を補うために休日に「寝だめ」をする人もいますが、これは体内時計を乱し、週明けの不調(社会的ジェットラグ)を招く原因にもなります。平日の睡眠時間をできるだけ確保し、休日の寝坊は普段より2時間以内にとどめるのが賢明です。また、質の高い睡眠を得るために、後述する生活習慣の改善に積極的に取り組むことが推奨されます。

高齢者

高齢期になると、睡眠のパターンに特有の変化が現れます。若い頃と同じように眠れないことに不安を感じる方も多いですが、その多くは加齢に伴う自然な生理的変化です。その特性を理解し、適切に対処することが、高齢期の健康維持に繋がります。

- 推奨睡眠時間: ガイドでは、高齢者に特定の推奨時間は明記していません。これは、個人差が非常に大きいためです。むしろ、睡眠時間そのものにこだわりすぎないことが重要だとされています。日中の眠気で困っておらず、元気に活動できているのであれば、睡眠時間が短くても問題ありません。

- 加齢に伴う睡眠の変化:

- 睡眠が浅くなる: 深いノンレム睡眠が減少し、浅い睡眠の割合が増えます。

- 中途覚醒が増える: 夜中に目が覚めやすくなります。トイレが近くなることも一因です。

- 体内時計が前進する: 早寝早起きになる傾向があります。いわゆる「朝型」化です。

これらの変化は、病気ではなく生理的な老化現象の一部です。眠れなくなったと過度に心配する必要はありません。

- ポイント: 高齢者にとって最も重要なのは、メリハリのある生活を送ることです。日中に散歩や趣味の活動などで適度に心と身体を動かし、太陽の光を浴びることで、夜間の睡眠の質が向上します。逆に、退屈だからと日中から横になっている時間が長いと、夜に眠れなくなる原因になります。「寝床で過ごす時間が長すぎると、かえって睡眠が浅くなる」という事実は、特に高齢者が知っておくべき重要なポイントです。必要以上に長く床の中にいることをやめ、日中は活動的に過ごすことが、質の良い睡眠と健康長寿の秘訣です。また、睡眠薬の使用については、必ず専門医に相談し、自己判断で増減させないことが大切です。

質の高い睡眠をとるための具体的な方法

十分な睡眠時間を確保することと同じくらい重要なのが、「睡眠の質」を高めることです。いくら長く寝ても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、心身の回復は十分に行われません。「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、睡眠の質を向上させるための生活習慣の重要性が強調されています。ここでは、科学的根拠に基づいた、質の高い睡眠をとるための具体的な方法を、「生活リズム」「日中の過ごし方」「食事」「寝室環境」「就寝前の習慣」の5つの観点から詳しく解説します。

規則正しい生活リズムを整える

私たちの身体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のサイクルをコントロールしています。質の高い睡眠を得るためには、この体内時計を正常に機能させることが最も基本的な土台となります。

決まった時間に起床・就寝する

毎日できるだけ同じ時間に起き、同じ時間に寝ることは、体内時計を安定させる上で最も効果的な方法です。特に重要なのは、起床時刻を一定に保つことです。平日に睡眠不足だからといって、休日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が大きく乱れてしまいます。これは「社会的ジェットラグ」と呼ばれ、時差ボケのような状態を引き起こし、月曜日の朝に起きるのが非常につらくなる原因となります。

休日の寝坊は、普段の起床時刻プラス2時間以内にとどめるように心がけましょう。もし日中に眠気を感じる場合は、後述する短い昼寝で補うのが賢明です。就寝時刻もできるだけ揃えるのが理想ですが、眠くないのに無理に寝床に入る必要はありません。「毎日〇時に起きる」という習慣を続けることで、身体は自然とその時間に合わせたリズムを作り、夜も決まった時間帯に眠気を感じるようになります。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

体内時計の周期はきっかり24時間ではなく、少しだけ長いため、毎日リセットして地球の自転周期に合わせる必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「光」、特に「太陽の光」です。

朝、太陽の光を浴びると、その情報が網膜から脳の視交叉上核という体内時計の中枢に伝わります。すると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌がストップし、身体は活動モードに切り替わります。そして、このリセットから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるのです。

具体的には、起床後1時間以内に、15〜30分程度、屋外で太陽の光を浴びるのが理想的です。通勤や通学で外を歩くだけでも効果があります。ベランダや窓際で過ごすだけでも構いません。曇りや雨の日でも、室内灯とは比較にならないほど強い光が屋外にはありますので、諦めずに外の光を意識しましょう。この朝の習慣が、夜の快眠への第一歩となります。

日中の過ごし方を見直す

夜の睡眠の質は、日中の活動内容によっても大きく左右されます。日中に活動的に過ごすことが、夜の深い眠りに繋がります。

適度な運動を習慣にする

運動は、質の高い睡眠を得るための強力なツールです。運動をすると、一時的に脳や筋肉の温度(深部体温)が上昇します。その後、時間が経つにつれて深部体温が下がっていくのですが、この体温の下降が、強い眠気を引き起こします。

ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動が特に効果的です。運動のタイミングとしては、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのがおすすめです。これにより、就寝時間帯にちょうど良く深部体温が下がり、スムーズな入眠が期待できます。

ただし、注意点もあります。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くすることがあります。寝る前に行うのであれば、ストレッチやヨガなど、心身をリラックスさせる軽い運動に留めましょう。

昼寝は短時間で切り上げる

日中に強い眠気を感じた場合、短い昼寝(パワーナップ)は非常に有効です。午後の仕事や勉強のパフォーマンスを回復させ、集中力を高める効果があります。

しかし、昼寝には適切な「時間」と「タイミング」があります。効果的な昼寝のポイントは、「午後3時までに、15〜20分程度」です。30分以上の長い昼寝や、夕方以降の昼寝は、深い睡眠に入りすぎてしまい、起きた時に頭がボーッとする「睡眠慣性」を引き起こしたり、夜の本来の睡眠を妨げたりする原因になります。

昼寝をする際は、横にならずに椅子に座ったまま机に突っ伏すなど、本格的に眠りすぎない工夫をするのが良いでしょう。コーヒーを飲んでから昼寝をすると、カフェインの効果が表れる20〜30分後にスッキリと目覚められる「コーヒーナップ」というテクニックも有効です。

睡眠の質を高める食事のポイント

私たちが毎日口にする食事も、睡眠の質に密接に関わっています。就寝前の食事や特定の飲み物は、睡眠を大きく妨げる可能性があります。

就寝3時間前までに夕食を済ませる

就寝直前に食事をとると、胃腸が消化活動のために活発に働かなければならず、身体が休息モードに入れません。また、食事をとると深部体温が上昇しますが、質の良い睡眠には深部体温がスムーズに下がることが必要なため、これも寝つきを妨げる要因となります。

理想的には、就寝時刻の3時間前までには夕食を済ませておくことが推奨されます。もし仕事などで夕食が遅くなってしまった場合は、消化の良いスープやおかゆなど、胃腸に負担の少ない軽めの食事にすると良いでしょう。

就寝前のカフェイン・アルコール摂取を控える

カフェインは、コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、コーラ、エナジードリンクなどに含まれる覚醒作用のある物質です。カフェインは脳内のアデノシンという眠気を誘発する物質の働きをブロックするため、眠気覚ましに効果があります。しかし、その効果は長く続き、個人差はありますが半減期(体内の量が半分になるまでの時間)は約4時間と言われています。そのため、夕方以降にカフェインを摂取すると、夜の寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。睡眠に問題を抱えている場合は、少なくとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を避けるようにしましょう。

アルコール(お酒)は、寝つきを良くする効果があるため「寝酒」として習慣にしている人もいますが、これは睡眠の質を著しく低下させる悪習慣です。アルコールは確かに入眠を促進しますが、睡眠の後半部分で分解されてアセトアルデヒドという覚醒作用のある物質に変わります。これにより、眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」の原因となります。また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなることも増えます。さらに、筋肉を弛緩させる作用により、いびきや睡眠時無呼吸を悪化させるリスクもあります。健康的な睡眠のためには、就寝前の飲酒は控えるべきです。

バランスの取れた食事を心がける

睡眠に良いとされる栄養素として、メラトニンの材料となる「トリプトファン」(乳製品、大豆製品、肉、魚などに含まれる)や、リラックス効果があるとされる「GABA」(発酵食品、トマトなどに含まれる)、「グリシン」(エビ、ホタテなどに含まれる)などが知られています。これらの栄養素を意識して摂ることも一つの方法ですが、最も重要なのは、特定の食品に頼るのではなく、日々の食事で多様な食材をバランス良く食べることです。栄養バランスの取れた食生活は、身体全体のコンディションを整え、結果として質の高い睡眠に繋がります。

快適な寝室環境を作る

睡眠の質は、寝室という「環境」によっても大きく左右されます。寝室を「眠るための聖域」として整えることで、心身ともにリラックスし、スムーズに眠りに入ることができます。

寝室の温度と湿度を調整する

寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、快適な睡眠は得られません。一般的に、快適な睡眠のための寝室の温度は夏場で25〜26℃、冬場で18〜22℃程度、湿度は通年で50〜60%が目安とされています。エアコンや除湿機・加湿器をうまく活用し、季節に応じて快適な温湿度を保ちましょう。特に夏場は、タイマー機能を使って就寝後数時間でエアコンが切れるように設定すると、明け方に室温が上がりすぎて目が覚めてしまうことがあります。朝までつけっぱなしにするか、起床時刻の少し前に切れるように設定するのがおすすめです。

寝室の光と音を遮断する

光は体内時計をリセットする強力な刺激であり、睡眠を妨げる最大の要因の一つです。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用して、窓からの光(街灯や月明かり)をしっかりと遮断しましょう。豆電球などのわずかな明かりでも、睡眠の質を低下させる可能性があります。もし真っ暗だと不安な場合は、フットライトなど、光が直接目に入らない間接照明を利用するのが良いでしょう。アイマスクの活用も効果的です。

また、騒音も睡眠を妨げます。外の車の音や、家族の生活音が気になる場合は、耳栓を使用したり、静かで単調な音を流すホワイトノイズマシンを利用したりするのも一つの方法です。

自分に合った寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要なアイテムです。

- 枕: 高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。仰向けに寝た時に、顔の角度が5度くらいのやや下向きになり、首のカーブを自然に支えてくれる高さが理想的です。横向きに寝ることが多い人は、肩幅を考慮して少し高めの枕が必要になります。

- マットレス・敷布団: 硬すぎると身体の凸部分(肩や腰)に圧力が集中し、血行不良の原因になります。逆に柔らかすぎるとお尻が沈み込んでしまい、寝姿勢が悪くなって腰痛の原因になります。適度な硬さで、体圧をうまく分散し、自然な寝返りが打ちやすいものを選びましょう。

- 掛け布団: 季節に合った保温性と通気性のあるものを選びましょう。重すぎる布団は寝返りを妨げ、軽すぎると寝ている間に身体から離れてしまい、寝冷えの原因になることがあります。

寝具は高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に試してみて、自分が「心地よい」と感じるものを選ぶことが最も重要です。

就寝前のリラックス習慣

日中の緊張や興奮を鎮め、心身をスムーズに睡眠モードに切り替えるためには、就寝前のリラックスタイムが欠かせません。自分に合った入眠儀式を見つけましょう。

ぬるめのお湯で入浴する

就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かることは、質の高い睡眠に非常に効果的です。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、入浴後に急降下するタイミングで、強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、逆効果になるので注意が必要です。シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる方がリラックス効果も高く、おすすめです。

スマートフォンやPCの利用を控える

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制する作用があります。夜にブルーライトを浴びると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いしてしまい、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

理想的には、就寝の1〜2時間前にはこれらのデジタルデバイスの使用を終えることが望ましいです。どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを下げたり、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用したりすることで、影響をある程度軽減できます。

心地よい音楽やアロマを活用する

副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせるために、五感を活用するのも良い方法です。

- 音楽: 歌詞のない、ゆったりとしたテンポのヒーリングミュージックやクラシック音楽、自然の音(川のせせらぎ、波の音など)は、心を落ち着かせる効果が期待できます。

- 香り: ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなどのアロマ(精油)には、鎮静作用やリラックス効果があるとされています。アロマディフューザーで香りを拡散させたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりして、心地よい香りに包まれてみましょう。

これらの方法は、すべての人に効果があるわけではありませんが、自分が「心地よい」「リラックスできる」と感じるものを見つけて、毎晩の習慣にすることが、快眠への近道となります。

睡眠不足が引き起こす心身への悪影響

多くの人が、睡眠時間を削って仕事や勉強、趣味の時間に充てた経験があるでしょう。しかし、その「少しの睡眠不足」が、知らず知らずのうちに心と身体を蝕んでいる可能性があります。睡眠不足は、単なる日中の眠気だけでなく、長期的には深刻な健康問題やパフォーマンスの低下に直結します。ここでは、睡眠不足が引き起こす様々な悪影響について、身体、精神、そして日中のパフォーマンスという3つの側面から詳しく解説します。

身体への影響

睡眠は、身体のメンテナンスと修復を行うための重要な時間です。この時間が不足すると、身体の様々なシステムに異常が生じ、病気のリスクが高まります。

生活習慣病のリスク増加

睡眠不足と生活習慣病には、極めて強い関連があることが多くの研究で明らかになっています。

- 高血圧: 睡眠不足は、心身を緊張・興奮させる交感神経の活動を優位にします。これにより、血管が収縮し、血圧が上昇しやすくなります。通常、睡眠中は副交感神経が優位になり血圧が下がるのですが、睡眠が不足するとこの血圧低下が十分に起こらず、慢性的な高血圧に繋がるリスクが高まります。

- 糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きを悪くします(インスリン抵抗性の増大)。また、血糖値を上げるホルモン(コルチゾールなど)の分泌を促します。これにより、血糖値のコントロールが困難になり、2型糖尿病の発症リスクが著しく増加します。健康な人でも、たった一晩徹夜するだけで、インスリンの効き目が悪くなるという研究報告もあります。

- 脂質異常症: 睡眠不足は、血中の悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪を増やし、善玉(HDL)コレステロールを減らす傾向があることが報告されています。これもホルモンバランスの乱れや食生活の乱れが複合的に関与していると考えられています。

これらの生活習慣病は、それぞれが動脈硬化を進行させ、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気の引き金となります。十分な睡眠は、最高の生活習慣病予防の一つなのです。

免疫力の低下

睡眠中、私たちの身体は免疫システムを強化しています。特に、ウイルスに感染した細胞を攻撃するリンパ球の働きや、免疫細胞間の情報伝達を担う「サイトカイン」という物質の産生は、睡眠中に活発になります。

そのため、睡眠時間が不足すると、免疫機能が著しく低下します。研究によれば、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上も高まることが示されています。十分な睡眠は、日々の感染症から身を守るための天然のバリアなのです。

肥満になりやすくなる

「寝ないと太る」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは科学的にも事実です。睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスを大きく崩します。

- グレリンの増加: 胃から分泌され、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌量が増加します。

- レプチンの減少: 脂肪細胞から分泌され、食欲を抑制し、満腹感を与えるホルモン「レプチン」の分泌量が減少します。

この結果、睡眠不足の状態では食欲が抑えられなくなり、特に高カロリーで高脂肪なジャンクフードを無性に食べたくなることが分かっています。さらに、日中の活動量が減ることも重なり、消費カロリーよりも摂取カロリーが多くなりがちで、肥満のリスクが高まるのです。

精神(メンタル)への影響

睡眠は、脳の健康、特に感情のコントロールやストレス対処能力と深く結びついています。睡眠が不足すると、精神的なバランスが崩れやすくなります。

ストレスを感じやすくなる

睡眠不足の状態では、脳の「扁桃体」という、恐怖や不安といったネガティブな感情を司る部分が過剰に活動しやすくなります。一方で、その扁桃体の活動を理性的にコントロールする「前頭前野」の働きは低下します。

この結果、普段なら気にならないような些細なことにも過敏に反応してしまい、イライラしたり、落ち込んだり、不安になったりと、感情の起伏が激しくなります。つまり、ストレスに対するブレーキが効きにくくなるのです。十分な睡眠は、心の安定を保つための土台となります。

うつ病などの精神疾患リスク

不眠とうつ病は、ニワトリとタマゴのような関係にあり、相互に悪影響を及ぼし合います。

まず、不眠はうつ病の最も一般的な初期症状の一つです。なかなか寝付けない(入眠困難)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまい二度寝できない(早朝覚醒)といった症状は、うつ病のサインである可能性があります。

逆に、慢性的な不眠がうつ病の発症リスクを高めることも、多くの研究で証明されています。睡眠不足が続くことで、脳内のセロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れ、気分の落ち込みや意欲の低下を引き起こし、うつ病の発症に繋がると考えられています。睡眠の問題を放置することは、精神的な健康を危険にさらす行為と言えるでしょう。

日中のパフォーマンスへの影響

睡眠不足の影響は、日中の活動の中に最も分かりやすく現れます。最高のパフォーマンスを発揮するためには、十分な睡眠が不可欠です。

集中力・記憶力の低下

人間の高度な思考や判断、意思決定を司る脳の司令塔が「前頭前野」です。睡眠不足は、この前頭前野の機能を著しく低下させます。その結果、以下のような問題が生じます。

- 注意散漫: 1つのことに集中し続けるのが難しくなり、ケアレスミスが増えます。

- 記憶力の低下: 睡眠中に行われるはずの「記憶の固定」というプロセスが十分に行われないため、新しいことを覚えたり、学んだことを思い出したりするのが困難になります。

- 遂行機能の低下: 計画を立てたり、物事の優先順位をつけたり、複雑な問題を解決したりする能力が低下します。

これらの影響は、自分では「まだ大丈夫」「眠くない」と思っていても、客観的なテストを行うと確実にパフォーマンスが低下していることが多く、「無自覚の能力低下」が睡眠不足の最も怖い点の一つです。

仕事や勉強の効率ダウン

集中力や記憶力が低下すれば、当然、仕事や勉強の効率は悪化します。同じ作業をするのにも普段より時間がかかったり、良いアイデアが浮かばなかったりと、生産性が大きく損なわれます。徹夜で勉強や仕事をしても、翌日の能率が大幅に落ちるため、トータルで見ると非効率的である場合がほとんどです。睡眠時間を削って得られる「時間」は、質の低い「時間」でしかないのです。

事故のリスク増加

睡眠不足による日中の強い眠気は、時として命に関わる重大な事故を引き起こします。飲酒運転と同様に、睡眠不足の状態での運転(居眠り運転)は極めて危険です。高速道路での単独事故の多くは、居眠りが原因とされています。

また、医療現場や工場の操作盤、長距離輸送など、高い集中力と正確な判断が求められる職業において、睡眠不足によるヒューマンエラーは、大惨事に繋がりかねません。社会全体の安全を確保する上でも、個々人が十分な睡眠をとることは非常に重要なのです。

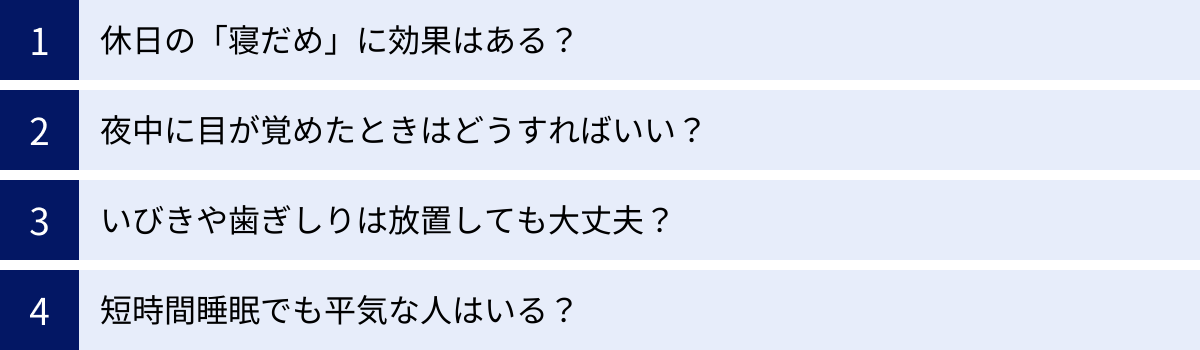

睡眠に関するよくある疑問と答え

睡眠については、様々な「常識」や「俗説」が飛び交っており、何が正しいのか分からなくなりがちです。ここでは、多くの人が抱く睡眠に関する素朴な疑問について、科学的な知見に基づいてQ&A形式で分かりやすくお答えします。

休日の「寝だめ」に効果はある?

平日に溜まった睡眠不足を、休日に長時間寝ることで解消しようとする「寝だめ」。多くの人が経験あると思いますが、その効果については正しく理解しておく必要があります。

結論から言うと、寝だめに全く効果がないわけではありませんが、根本的な解決策にはならず、むしろデメリットも大きいと言えます。

- 限定的な効果: 平日の睡眠不足によって低下した認知機能や注意力が、週末の寝だめによってある程度回復することは研究で示されています。疲労感を一時的に軽減する効果はあるでしょう。

- デメリット①:睡眠負債は完全には返済できない: 深刻なのは、数日間の睡眠不足が引き起こすホルモンバランスの乱れや免疫機能の低下といった身体内部への影響は、週末に長く寝ただけでは完全には元に戻らないという点です。つまり、認知機能は回復しても、身体の健康リスクは残ったままという可能性があります。

- デメリット②:体内時計が乱れる: より大きな問題は、体内時計への影響です。例えば、平日は朝6時に起きている人が、休日に10時まで寝たとします。これは、体内時計にとっては「4時間西に飛んで時差ボケになった」のと同じ状態です。この「社会的ジェットラグ」により、日曜の夜に寝つきが悪くなり、月曜の朝に強いだるさや眠気を感じる「ブルーマンデー」の原因となります。

【どうすれば良いか?】

理想は、平日の睡眠時間をしっかり確保し、寝だめが必要ない生活を送ることです。しかし、どうしても睡眠不足になってしまった場合は、休日の起床時刻を普段より2時間以上遅らせないように心がけましょう。そして、足りない分は、午後の早い時間帯に15〜20分程度の短い昼寝で補うのが、体内時計への影響を最小限に抑える賢い方法です。

夜中に目が覚めたときはどうすればいい?

夜中にふと目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けずに焦ってしまう…これは「中途覚醒」と呼ばれる不眠の症状の一つで、多くの人が経験します。加齢とともに増える傾向がありますが、ストレスや不安が原因で若い人にも起こります。

このような時、最もやってはいけないのが「眠ろうと焦ること」と「時計を見ること」です。

「早く寝なければ」と焦れば焦るほど、脳は覚醒してしまい、ますます眠れなくなります。また、時計を見て「もう〇時だ、あと△時間しか眠れない」と考えてしまうと、そのプレッシャーがさらに不安を煽り、悪循環に陥ります。

【推奨される対処法:刺激制御法】

このような場合は、睡眠医療の現場でも指導される「刺激制御法」という行動療法が有効です。

- 15〜20分経っても眠れなければ、一度寝床から出る: 眠れないままベッドの中でゴロゴロし続けるのはやめましょう。これは「寝床=眠れない場所」というネガティブな条件付けを脳に作ってしまいます。

- 寝室以外の場所で、リラックスして過ごす: リビングなどに行き、照明を薄暗くして、リラックスできることをします。例えば、退屈な本を読む、ヒーリングミュージックを聴く、温かいノンカフェインの飲み物(ホットミルクなど)を飲む、などがおすすめです。スマートフォンやテレビを見るのは、ブルーライトが脳を覚醒させてしまうので絶対に避けてください。

- 眠気を感じたら、再び寝床に戻る: あくまでリラックスすることが目的なので、「眠らなきゃ」と考える必要はありません。自然と眠気を感じてきたら、再び寝床に戻ります。

- それでも眠れなければ、1〜3を繰り返す: このプロセスを繰り返します。

ポイントは、「寝床は眠るためだけの場所」と脳に再学習させることです。最初はうまくいかなくても、根気強く続けることで、「寝床に入ると自然に眠くなる」という状態を取り戻すことができます。

いびきや歯ぎしりは放置しても大丈夫?

いびきや歯ぎしりは、本人には自覚がないことが多く、家族やパートナーに指摘されて初めて気づくケースがほとんどです。これらは単なる「うるさい音」と軽視されがちですが、中には健康上の重要なサインが隠れている場合があります。

【いびきについて】

いびきは、睡眠中に空気の通り道(上気道)が狭くなり、そこを空気が通る時に粘膜が振動して鳴る音です。

- 放置しても良い場合: 疲れている時やお酒を飲んだ後、風邪で鼻が詰まっている時などに、一時的にかくいびきは、それほど心配する必要はありません。

- 注意が必要な場合:

- 毎晩のように、非常に大きないびきをかく

- いびきが突然止まり、しばらくして「ガッ!」と大きな呼吸と共に再開する

このような特徴があるいびきは、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の可能性があります。これは、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。呼吸が止まるたびに身体は酸欠状態になり、心臓や血管に大きな負担がかかります。放置すると、高血圧や心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などのリスクを大幅に高めるため、絶対に放置してはいけません。家族にいびきと無呼吸を指摘された場合は、速やかに呼吸器内科や耳鼻咽喉科、睡眠専門のクリニックを受診しましょう。

【歯ぎしりについて】

歯ぎしり(ブラキシズム)は、睡眠中に無意識に歯を強く食いしばったり、こすり合わせたりする行為です。

- 影響: 強い力がかかるため、歯がすり減ったり、欠けたり、割れたりする原因になります。また、顎の関節に負担がかかり「顎関節症」を引き起こしたり、朝起きた時に顎やこめかみが痛む、頭痛や肩こりの原因になったりすることもあります。

- 対処法: 歯ぎしりの主な原因はストレスとされていますが、噛み合わせの問題も関係している場合があります。歯へのダメージが気になる場合や、顎の痛みなどの症状がある場合は、歯科医院に相談することをお勧めします。歯科では、就寝中に装着する「マウスピース(ナイトガード)」を作成してくれます。これにより、歯や顎への負担を大幅に軽減することができます。

いびきも歯ぎしりも、「たかが音」と侮らず、気になる症状があれば専門家に相談することが重要です。

短時間睡眠でも平気な人はいる?

「自分は3〜4時間睡眠でも平気だ」と公言する、いわゆる「ショートスリーパー」。彼らの存在は、多くの睡眠時間を必要とする人々にとって羨望の的かもしれません。しかし、本当にそのような人は存在するのでしょうか。

結論として、遺伝的にごく短時間の睡眠で健康を維持できる「ショートスリーパー」は、人口の1%未満、あるいはそれ以下という、極めて稀な存在です。

多くの「自称ショートスリーパー」は、本当のショートスリーパーではありません。彼らは、長年の習慣によって慢性的な睡眠不足の状態に「慣れて」しまっているだけの可能性が非常に高いのです。本人は「平気だ」「眠くない」と感じていても、客観的な認知機能テストを行うと、パフォーマンスが著しく低下していることがほとんどです。これは「無自覚の睡眠負債」と呼ばれる非常に危険な状態です。

自分では気づかないうちに、集中力や判断力が低下し、仕事でミスをしたり、イライラしやすくなったりしています。そして、その原因が睡眠不足にあるとは考えず、「年齢のせいだ」「ストレスのせいだ」と別の理由を探してしまいがちです。

厚生労働省の「睡眠ガイド2023」が、成人に「6時間以上の睡眠」を推奨しているのは、このような無自覚の健康リスクを避けるためです。自分はショートスリーパーだと過信せず、日中の眠気やパフォーマンスを客観的に見つめ直し、必要な睡眠時間を確保するよう努めることが、長期的な健康と成功への近道です。

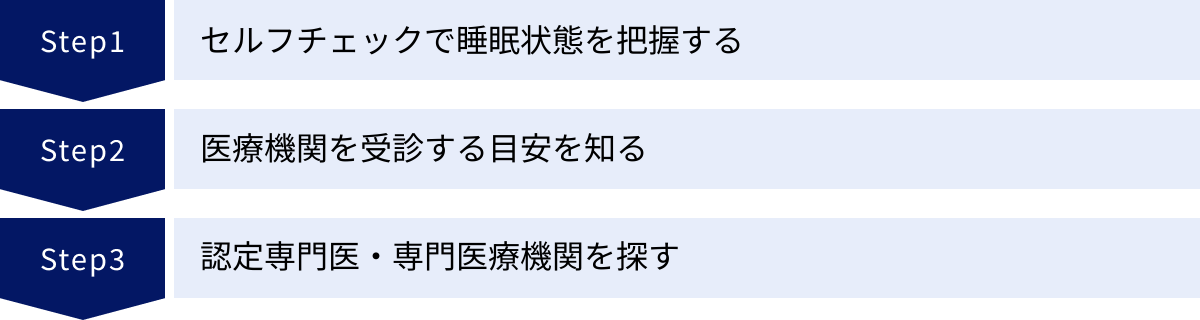

睡眠の悩みはどこに相談すべき?

ここまで解説してきた様々なセルフケアを試しても、睡眠の悩みが改善しない場合、あるいは深刻な問題を抱えている場合は、専門家の助けを借りることが重要です。しかし、いざ相談しようと思っても、「自分の状態は病院に行くほどなのか?」「何科に行けば良いのか?」と迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、睡眠の悩みを解決するための具体的なステップと、相談先の見つけ方について解説します。

まずはセルフチェックで睡眠状態を把握

専門家に相談する前に、まずは自分自身の睡眠の状態を客観的に把握することから始めましょう。具体的な情報を整理しておくことで、医師に相談する際にも的確に症状を伝えることができます。

おすすめの方法は「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることです。

ノートやスマートフォンのアプリなどを使い、最低でも1〜2週間、以下のような項目を記録してみましょう。

- 寝床に入った時刻

- 寝ついたと思う時刻

- 夜中に目が覚めた回数と、その時間

- 最終的に目が覚めた時刻(起床時刻)

- 寝床から出た時刻

- 日中の眠気の強さ(例:5段階評価など)

- 昼寝をしたか(時間と長さ)

- その日に摂取したカフェインやアルコールの量・時間

- 就寝前に行ったこと

- その日の気分や体調

睡眠日誌をつけることで、「自分は寝つきに時間がかかっているな」「週の後半になると中途覚醒が増えるな」といった、自身の睡眠パターンや問題点が可視化されます。また、カフェインを飲んだ日は眠りが浅いなど、生活習慣との関連性が見えてくることもあります。

さらに、国際的に使用されている「アテネ不眠尺度(AIS)」などのセルフチェックシートをインターネットで検索して試してみるのも良いでしょう。これは8つの簡単な質問に答えるだけで、不眠の重症度を客観的に評価できるツールです。これらの客観的なデータは、受診の必要性を判断する上での大きな助けとなります。

医療機関を受診する目安

セルフケアや生活習慣の改善だけでは解決が難しい場合は、専門の医療機関を受診することを検討しましょう。以下のような状態が続く場合は、専門的な診断や治療が必要な可能性があります。

- 不眠の症状が1ヶ月以上続いている: 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう、といった症状が週に数回以上あり、それが1ヶ月以上続いている。

- 日中の強い眠気で、生活に支障が出ている: 会議中や運転中など、起きていなければならない状況で強い眠気に襲われ、仕事や学業、日常生活に影響が出ている。

- 睡眠中の異常な行動や症状がある:

- 家族から、大きないびきや呼吸が止まっていることを指摘された(睡眠時無呼吸症候群の疑い)。

- 就寝中に脚がむずむずしたり、虫が這うような不快感があったりして、じっとしていられず眠れない(むずむず脚症候群の疑い)。

- 睡眠中に大声で叫んだり、暴れたりすることがある(レム睡眠行動障害の疑い)。

- 気分がひどく落ち込んでいる: 睡眠の問題だけでなく、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、意欲の低下といった、うつ病を疑わせる症状が伴う場合。

- 市販の睡眠改善薬を試しても効果がない、またはやめられない: 自己判断で薬を使い続けるのは危険です。

これらのサインは、単なる寝不足ではなく、治療を必要とする「睡眠障害」という病気の可能性があります。放置すると症状が悪化したり、他の深刻な病気を引き起こしたりするリスクがあるため、早めに専門家へ相談することが大切です。

日本睡眠学会が認定する専門医・専門医療機関の探し方

睡眠障害の診療は、非常に専門性が高い分野です。適切な診断と治療を受けるためには、睡眠医療に関する十分な知識と経験を持つ医師や医療機関を選ぶことが重要です。その際に最も信頼できる指標となるのが、本記事の冒頭でも紹介した「日本睡眠学会」の認定制度です。

日本睡眠学会は、睡眠医療の質の向上と標準化を目指し、厳しい基準をクリアした医師を「日本睡眠学会認定医」、施設を「日本睡眠学会認定医療機関」として認定しています。

【探し方】

これらの認定医や認定医療機関は、日本睡眠学会の公式サイトで簡単に検索することができます。

手順:

- ウェブ検索で「日本睡眠学会」と入力し、公式サイトにアクセスします。

- サイト内に「認定医療機関・認定医リスト」や「睡眠医療機関を探す」といったメニューがあります。

- そこから、都道府県別に医療機関を検索することができます。

【どの診療科を受診すれば良いか?】

睡眠障害は、様々な診療科で扱われています。認定医療機関のリストを見ると、以下のような診療科が挙げられています。

- 精神科・心療内科: 不眠症、うつ病などに伴う睡眠障害、概日リズム睡眠障害など、精神的な側面が強い場合に中心となります。

- 呼吸器内科: 睡眠時無呼吸症候群の診断・治療(CPAP療法など)を専門とします。

- 耳鼻咽喉科: いびきや睡眠時無呼吸の原因となる、鼻や喉の構造的な問題を診断・治療(手術など)します。

- 神経内科: むずむず脚症候群やレム睡眠行動障害など、神経系の病気が関わる睡眠障害を専門とします。

- 歯科・口腔外科: 歯ぎしりや、睡眠時無呼吸症候群に対するマウスピース(口腔内装置)の作成を行います。

どの科に行けば良いか分からない場合は、まずは日本睡眠学会の認定医療機関に指定されている総合病院の「睡眠外来」や「睡眠センター」、あるいは「睡眠クリニック」と標榜している専門施設に問い合わせてみるのが良いでしょう。そこで総合的な診察を受け、必要に応じて適切な専門科を紹介してもらうことができます。

睡眠の悩みを一人で抱え込む必要はありません。科学的根拠に基づいた正しい知識を身につけ、適切なセルフケアを実践し、それでも改善しない場合は、勇気を出して専門家の扉を叩いてみましょう。質の高い睡眠は、より豊かで健康な人生を送るための、かけがえのない財産です。