「夜22時から深夜2時までは、お肌のゴールデンタイムだから絶対に寝た方が良い」という話を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。美容や健康に関心が高い方ほど、この時間を意識してベッドに入ろうと努力してきたかもしれません。しかし、近年ではこの「睡眠のゴールデンタイム」説は、必ずしも正しくないという見方が主流になっています。

本記事では、なぜ「睡眠のゴールデンタイム」が嘘だと言われるのか、その科学的な根拠を詳しく解説します。そして、時間に縛られる古い常識に代わる、本当に質の高い睡眠を得るために最も重要な「黄金の90分」という新常識や、今日から実践できる具体的な方法を網羅的にご紹介します。

多様なライフスタイルが当たり前になった現代において、すべての人が同じ時間に眠ることは不可能です。この記事を読めば、あなたも「〇時に寝なければ」というプレッシャーから解放され、自分自身の生活リズムに合った、最適な睡眠習慣を築くためのヒントが見つかるはずです。

目次

睡眠のゴールデンタイムとは何か?

まずは、長年にわたって多くの人々に信じられてきた「睡眠のゴールデンタイム」という概念について、その内容と背景を整理してみましょう。この説がなぜ広まり、そしてなぜ現代では見直されるようになったのかを理解することが、質の高い睡眠への第一歩となります。

一般的に言われる「22時~深夜2時」のこと

「睡眠のゴールデンタイム」とは、一般的に夜の22時から深夜2時までの約4時間を指す言葉です。この時間帯に眠りについていると、美容と健康に欠かせない「成長ホルモン」が最も活発に分泌されるため、心身にとって非常に有益な時間であるとされてきました。

この説が広く知られるようになった背景には、主に以下のような期待される効果が語られてきたことがあります。

- 美肌効果: 成長ホルモンは、肌の細胞分裂を促し、日中に紫外線や乾燥などで受けたダメージを修復する働き(ターンオーバー)を促進すると言われています。ゴールデンタイムに眠ることで、この恩恵を最大限に受けることができ、シミやシワ、くすみのない美しい肌を保てると考えられていました。

- 疲労回復: 成長ホルモンは肌だけでなく、筋肉や骨、内臓などの組織の修復にも関与します。この時間帯に深く眠ることで、日中の活動で疲弊した身体を効率的に回復させることができるとされていました。

- アンチエイジング: 成長ホルモンは、文字通り子どもの成長を促すホルモンですが、成人してからも体の様々な機能を維持・修復するために分泌され続けます。そのため、このホルモンの分泌を促すことは、老化の進行を緩やかにするアンチエイジング効果にも繋がると期待されてきました。

これらの魅力的な効果から、「シンデレラタイム」などとも呼ばれ、特に美容に関心の高い女性を中心に、多くのメディアで繰り返し取り上げられてきました。その結果、「健康と美容のためには22時には寝るべきだ」という考えが、一種の常識として定着していったのです。人々がこの分かりやすい指標に惹かれたのは、複雑な睡眠の仕組みを理解するよりも、「〇時から〇時に寝る」というシンプルなルールの方が実践しやすいと感じたからかもしれません。

結論:特定の時間に縛られる必要はない

多くの人が信じてきた「22時~深夜2時」のゴールデンタイムですが、現代の睡眠科学においては、この考え方は必ずしも正しくないとされています。この記事の結論を先に述べると、「何時に寝るか」という特定の時刻に固執する必要はまったくありません。

現代社会では、仕事の都合で帰宅が遅くなる人、夜勤やシフト制で働く人、子育てや介護で決まった時間に眠れない人など、ライフスタイルは非常に多様化しています。そのような状況で、「22時に寝なければならない」というルールは、多くの人にとって非現実的であり、むしろ「守れない」ことへの罪悪感やストレスを生み出す原因にもなりかねません。そして皮肉なことに、そのストレスこそが、交感神経を優位にさせ、寝つきを悪くしたり眠りを浅くしたりと、睡眠の質を低下させる大きな要因となってしまうのです。

本当に重要なのは、特定の時刻に眠ることではなく、以下の2つのポイントです。

- 眠りの「深さ」: 睡眠の質を決定づけるのは、入眠してからの時間です。特に、眠り始めの最も深いノンレム睡眠をいかにしっかりとれるかが、成長ホルモンの分泌や心身の回復に直結します。

- 睡眠の「リズム」: 毎日なるべく同じ時間に起き、同じ時間に寝ることで、体内時計(サーカディアンリズム)を整えることが、質の高い睡眠を維持する上で極めて重要です。

つまり、たとえ深夜0時に寝たとしても、そこから質の高い深い睡眠がとれており、かつ毎日そのリズムが維持できていれば、22時に寝ることにこだわる必要はないのです。この後の章で詳しく解説しますが、「ゴールデンタイム」という神話から自分を解放し、自身の生活に合わせた最適な睡眠パターンを見つけることこそが、真の健康と美容への近道と言えるでしょう。

睡眠のゴールデンタイムが嘘だと言われる理由

「22時~深夜2時」というゴールデンタイム説が、なぜ現在では否定的に捉えられているのでしょうか。その背景には、睡眠に関する科学的研究の進展があります。ここでは、この説が「嘘」あるいは「神話」だと言われるようになった科学的根拠と、そもそもなぜこのような説が広まったのかという歴史的背景を深掘りしていきます。

成長ホルモンは時間帯ではなく眠りの深さで分泌される

ゴールデンタイム説の最大の根拠とされてきた「成長ホルモンの分泌」ですが、近年の研究により、そのメカニズムがより詳細に解明されてきました。そして、現在では成長ホルモンの分泌は、特定の「時刻」に依存するのではなく、入眠後の「睡眠の深さ」に最も強く関連していることが明らかになっています。

私たちの睡眠は、一晩のうちに「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」という2つの異なる状態を繰り返しています。成長ホルモンが最も大量に分泌されるのは、このうちのノンレム睡眠、特に入眠後に最初に訪れる最も深いノンレム睡眠(「徐波睡眠」や「深睡眠」とも呼ばれます)の段階です。

これは、たとえあなたが深夜1時に寝たとしても、その後にしっかりと深いノンレム睡眠に入ることができれば、成長ホルモンはきちんと分泌されることを意味します。逆に、たとえ22時にベッドに入ったとしても、寝つきが悪かったり、眠りが浅かったりすれば、成長ホルモンの分泌は十分に行われません。

つまり、重要なのは「時計の針が何時を指しているか」ではなく、「あなたの脳と体が、いつ深い眠りの状態に入ったか」なのです。この科学的知見が、「22時~深夜2時」という特定の時間帯にこだわる必要がない、とする考え方の最も強力な根拠となっています。成長ホルモンをしっかり分泌させたいのであれば、就寝時刻を気にするよりも、いかにスムーズに深い眠りに入れるか、という点に意識を向けるべきなのです。

なぜゴールデンタイム説が広まったのか

では、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、なぜ「ゴールデンタイム」説はこれほどまでに広く、そして長く信じられてきたのでしょうか。その理由としては、いくつかの歴史的・社会的背景が考えられます。

- かつての生活習慣との合致: 電気が普及する以前、人々の生活は太陽の動きと密接に結びついていました。日が沈めば活動を終え、自然と早い時間に眠りにつくのが一般的でした。多くの人が結果的に22時頃に就寝していたため、「その時間帯に寝ることが健康に良い」という経験則が生まれ、それが一般化された可能性があります。つまり、「早い時間に寝るから健康」なのではなく、「規則正しい生活リズムを送っていたから健康」だったのですが、その因果関係が単純化されて伝わってしまったのかもしれません。

- メディアによるキャッチーな情報の拡散: 「22時から深夜2時はお肌のゴールデンタイム」というフレーズは、非常に覚えやすく、キャッチーです。テレビの健康番組や美容雑誌などが、この分かりやすい言葉を使って繰り返し情報を発信したことで、多くの人々の間に常識として浸透していきました。複雑な睡眠のメカニズムを説明するよりも、シンプルなメッセージの方が受け入れられやすかったのです。

- 古い研究の断片的な解釈: 過去の研究の中には、特定の条件下で「夜間に成長ホルモンの分泌が活発になる」といったデータを示したものもありました。しかし、それがどのような条件下での研究だったのか、その後の研究でどのように覆されたのか、といった文脈が抜け落ちたまま、「夜の特定の時間に分泌される」という部分だけが一人歩きしてしまった可能性も指摘されています。

このように、ゴールデンタイム説は、科学的な厳密さよりも、人々の生活実感やメディアの情報戦略によって形作られ、広まってきた側面が強いと言えるでしょう。

重要なのは就寝時刻よりも規則正しい生活リズム

ゴールデンタイムという特定の時刻にこだわる必要がない一方で、質の高い睡眠のために絶対に無視できないのが「規則正しい生活リズム」です。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。

この体内時計が正常に機能することで、日中は活動的に、夜は自然に眠くなるというリズムが作られます。そして、このリズムを整えるために最も重要なのが、「毎日、同じ時刻に起きる」ことです。

就寝時刻が日によってバラバラだと、体内時計は混乱してしまいます。例えば、平日は寝不足で、休日に「寝だめ」をするという人は多いかもしれません。しかし、この「寝だめ」は、体内時計をさらに狂わせる原因となります。休日に昼過ぎまで寝ていると、体内時計が後ろにずれ込み、日曜の夜になかなか眠れず、月曜の朝に強いだるさを感じる「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。

重要なのは、就寝時刻を無理に固定することよりも、まずは起床時刻を一定に保つことです。休日でも、平日との差を1〜2時間以内にとどめるのが理想です。朝、同じ時間に起きて太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜の決まった時間に自然な眠気が訪れるようになります。

このように、特定の時間に縛られるのではなく、自分自身の生活に合わせた一貫したリズムを作り出すことこそが、持続可能で質の高い睡眠を実現するための鍵となるのです。

睡眠の新常識「黄金の90分」の重要性

「睡眠のゴールデンタイム」という考え方が過去のものとなりつつある今、それに代わる新たな概念として注目されているのが「黄金の90分」です。これは、特定の時刻ではなく、眠りについてからの時間を指す言葉です。この最初の90分間の質が、その夜の睡眠全体の質、ひいては翌日のパフォーマンスを決定づけると言っても過言ではありません。

「黄金の90分」とは入眠直後の最も深い眠りのこと

「黄金の90分」とは、ベッドに入り、眠りについてから最初に訪れる約90分間のノンレム睡眠のことを指します。この時間帯は、一晩の睡眠の中で最も深い眠り(徐波睡眠)が得られる、まさに睡眠のコアタイムです。

前述の通り、成長ホルモンはこの最初の深いノンレム睡眠中に、一晩に分泌される総量の約70~80%がまとめて分泌されると言われています。つまり、この「黄金の90分」をいかに深く、妨げられることなく眠れるかが、成長ホルモンの恩恵を最大限に受けるための鍵となります。

たとえ就寝時刻が深夜になったとしても、この最初の90分間の質さえ確保できれば、体は効率的に修復・回復作業を行うことができます。逆に、たとえ22時に寝たとしても、寝る直前までスマートフォンを見ていたり、心配事を抱えていたりして、この最初の90分の眠りが浅くなってしまえば、その夜の睡眠効果は大きく損なわれてしまうのです。したがって、私たちの目標は「早く寝ること」から「眠り始めの90分の質を高めること」へとシフトさせる必要があります。

なぜ最初の90分が睡眠の質を左右するのか

最初の90分の重要性は、成長ホルモンの分泌だけにとどまりません。この時間帯の睡眠の質は、その後の睡眠サイクル全体に大きな影響を及ぼします。

- 睡眠サイクルの安定化: 私たちの睡眠は、約90分周期のサイクルを繰り返しています。最初のサイクルで深いノンレム睡眠がしっかりとれると、その後のサイクルも安定しやすくなります。逆に、最初のサイクルが乱れると、その後のサイクルも乱れがちになり、夜中に何度も目が覚めたり、朝方にすっきり起きられなかったりする原因となります。

- 自律神経のスムーズな切り替え: 入眠は、日中の活動モードである「交感神経」から、心身をリラックスさせる休息モードの「副交感神経」へとスイッチが切り替わるプロセスです。「黄金の90分」は、このスイッチが完全に入り、副交感神経が優位になる重要な時間帯です。この切り替えがスムーズに行われることで、心拍数や血圧、体温が適切に下がり、脳と体が本格的な休息状態に入ることができます。

- 脳の老廃物除去: 近年の研究で、深いノンレム睡眠中には、脳内の老廃物を洗い流す「グリンパティックシステム」という仕組みが活発に働くことが分かってきました。アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなどの有害なタンパク質が、このシステムによって効率的に除去されます。「黄金の90分」は、この脳のデトックス作用が最もパワフルに行われる時間であり、脳の健康を維持する上で極めて重要です。

このように、眠り始めの90分間は、単なる睡眠の導入部ではなく、その日の心身のメンテナンス作業が集中して行われる、まさに「黄金」の時間なのです。

睡眠サイクル(ノンレム睡眠・レム睡眠)の仕組み

「黄金の90分」の重要性をより深く理解するために、睡眠の基本的なサイクルについて知っておきましょう。睡眠は、決して一様な状態ではなく、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という性質の異なる2つの睡眠が、一晩に4〜5回、周期的に繰り返されることで構成されています。

- ノンレム睡眠 (Non-REM Sleep): 「脳の眠り」とも言われ、脳の活動が低下し、休息している状態です。ノンレム睡眠はさらに眠りの深さによってステージ1(うとうとしている状態)からステージ3(最も深い睡眠)までの段階に分かれています。特にステージ3の深いノンレム睡眠(徐波睡眠)中に、成長ホルモンの分泌や免疫機能の強化、脳の老廃物除去が活発に行われます。「黄金の90分」は、このステージ3のノンレム睡眠が最も長く現れる時間帯です。

- レム睡眠 (REM Sleep): 「体の眠り」とも言われ、脳は活発に活動していますが、体の筋肉は完全に弛緩(力が入らない状態)しています。この時に、私たちは夢を見ることが多いです。レム睡眠の主な役割は、日中に得た情報の整理・定着(記憶の固定)や、感情の整理など、精神的なメンテナンスです。

入眠すると、まずノンレム睡眠に入り、徐々に眠りが深くなっていきます。そしてステージ3の最も深い眠りを経た後、少しずつ眠りが浅くなり、最初のレム睡眠が現れます。この「ノンレム睡眠→レム睡眠」までが1つのサイクルで、その周期は約90分から120分です。

睡眠の前半は深いノンレム睡眠の割合が多く、夜が更けていくにつれてレム睡眠の割合が増えていくという特徴があります。だからこそ、睡眠の前半、特に最初のサイクルで現れる最も深いノンレム睡眠、すなわち「黄金の90分」をしっかりと確保することが、質の高い睡眠の絶対条件となるのです。

以下の表は、ノンレム睡眠とレム睡眠の主な特徴をまとめたものです。

| 特徴 | ノンレム睡眠 | レム睡眠 |

|---|---|---|

| 眠りの深さ | 深い(特にステージ3) | 浅い |

| 脳の活動 | 低下(脳が休息) | 活発(夢を見ることが多い) |

| 体の状態 | 筋肉は弛緩しているが、動きはある | 筋肉は完全に弛緩(骨格筋の活動が停止) |

| 主な役割 | 脳と体の疲労回復、成長ホルモンの分泌、免疫機能の強化 | 記憶の整理・定着、感情の整理 |

| 周期 | 約90分~120分のサイクルのうち、前半の大部分を占める | 約90分~120分のサイクルのうち、後半に現れる |

| 別名 | 徐波睡眠(Slow Wave Sleep) | 急速眼球運動睡眠(Rapid Eye Movement Sleep) |

質の高い睡眠がもたらすメリット

質の高い睡眠、特に「黄金の90分」を確保することがいかに重要かを理解したところで、それが具体的に私たちの心身にどのような素晴らしい恩恵をもたらすのかを見ていきましょう。睡眠は単なる休息ではなく、明日を最高のコンディションで迎えるための積極的なメンテナンス活動です。

美肌効果とアンチエイジング

質の高い睡眠が「最高の美容液」と言われるのには、科学的な理由があります。その主役は、やはり深いノンレム睡眠中に大量に分泌される「成長ホルモン」です。

成長ホルモンは、肌細胞の修復と再生を促す「ターンオーバー」を正常化させる働きがあります。日中に紫外線や大気汚染、ストレスなどで傷ついた肌細胞は、私たちが眠っている間に新しい細胞へと生まれ変わります。質の高い睡眠は、このプロセスを強力に後押しし、シミやそばかす、ニキビ跡の改善を助けます。

さらに、成長ホルモンは、肌のハリや弾力を保つために不可欠なコラーゲンやエラスチンの生成を促進します。十分な睡眠をとることで、肌の水分保持能力も高まり、乾燥や小ジワを防ぐ効果も期待できます。

逆に、睡眠不足になると、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増え、これがコラーゲンの分解を促進し、肌の老化を進めてしまいます。また、血行不良により、肌に十分な栄養素や酸素が届かなくなり、顔色が悪く見える「くすみ」や、目の下の「クマ」の原因にもなります。美肌とアンチエイジングを目指すなら、高価な化粧品に頼る前に、まずは睡眠の質を見直すことが最も効果的で基本的なアプローチと言えるでしょう。

疲労回復とパフォーマンス向上

「ぐっすり眠ったら疲れがとれた」という経験は誰にでもあると思いますが、これも睡眠がもたらす重要なメリットです。疲労回復には、肉体的な側面と脳の側面の両方があります。

- 肉体的な疲労回復: 日中の運動や労働で損傷した筋肉の線維は、成長ホルモンの働きによって修復されます。質の高い睡眠は、この修復プロセスを効率化し、筋肉痛の軽減や身体的な回復を早めます。プロのアスリートが睡眠を非常に重視するのはこのためです。

- 脳の疲労回復: 脳は、私たちが起きている間、膨大な情報を処理し続けて疲弊します。深いノンレム睡眠中に、脳の活動が鎮まることで、脳細胞は休息し、エネルギーを再充填します。さらに、前述の「グリンパティックシステム」によって、脳内に蓄積したアミロイドβなどの老廃物が洗い流されます。この脳のデトックス機能が、翌日のクリアな思考を支えているのです。

そして、心身の疲労がしっかりと回復することで、翌日のパフォーマンスは大きく向上します。具体的には、集中力、注意力、問題解決能力、創造性、記憶力といった、あらゆる認知機能が高まります。質の高い睡眠は、日中の生産性を最大限に引き出すための最も重要な投資なのです。

記憶の整理と定着

睡眠は、単に情報をインプットするだけでなく、それを整理し、使える知識として脳に定着させるために不可欠なプロセスです。試験前に一夜漬けをするよりも、勉強した後にしっかり睡眠をとった方が記憶に残りやすいのは、このためです。

記憶の定着には、ノンレム睡眠とレム睡眠の両方が関わっています。

- ノンレム睡眠: 日中に学習した新しい情報(エピソード記憶や意味記憶)が、脳の短期記憶の保管場所である「海馬」から、長期記憶の保管場所である「大脳皮質」へと転送・固定されるプロセスが行われます。

- レム睡眠: 自転車の乗り方や楽器の演奏といったスキルに関する記憶(手続き記憶)の定着に重要な役割を果たします。また、日中の出来事を夢の形で再生しながら、感情的な要素を整理し、記憶をより強固なものにしていると考えられています。

このように、睡眠は脳内の情報を整理整頓し、重要なものを長期保管庫に移し、不要なものを削除する、という高度な情報処理を行っています。新しいスキルを習得したい、あるいは学習効率を高めたいと考えるなら、練習や勉強と同じくらい、その後の睡眠を大切にする必要があります。

精神的な安定

睡眠の質は、私たちの心の健康にも深く関わっています。質の高い睡眠は、感情のコントロールセンターとして機能し、精神的な安定をもたらしてくれます。

このプロセスで特に重要な役割を果たすのが、レム睡眠です。レム睡眠中、脳は日中に経験した出来事、特にネガティブな感情を伴う記憶を再処理し、その感情的な「トゲ」を抜き取る作業を行っていると考えられています。これにより、嫌な出来事の記憶は残っても、それに伴う強いストレス反応は和らぎます。

逆に、睡眠不足になると、脳の感情を司る部分である「扁桃体」が過剰に活動しやすくなります。扁桃体が暴走すると、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったり、気分が落ち込んだりと、感情のコントロールが難しくなります。

十分な睡眠は、この扁桃体の活動を鎮め、理性的な判断を司る前頭前野との連携をスムーズにします。その結果、ストレスへの耐性が高まり、冷静で前向きな精神状態を保ちやすくなるのです。心の安定を保ち、メンタルヘルスを良好に維持するためには、質の高い睡眠が欠かせない土台となります。

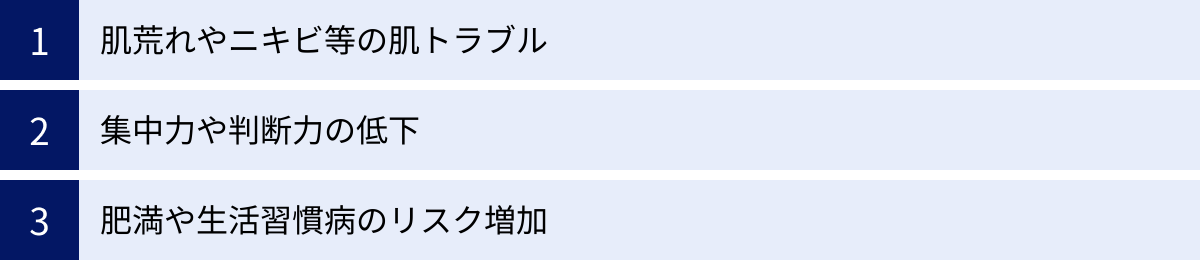

睡眠不足が引き起こすデメリット

質の高い睡眠が多くのメリットをもたらす一方で、睡眠が不足すると心身に様々な悪影響が及びます。日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく「睡眠負債」は、知らず知らずのうちに私たちの健康を蝕んでいきます。ここでは、睡眠不足が引き起こす代表的なデメリットについて具体的に見ていきましょう。

肌荒れ・ニキビ・くすみなどの肌トラブル

睡眠不足が美容の天敵であることは、多くの人が経験的に知っているでしょう。そのメカニズムは、質の高い睡眠がもたらすメリットのちょうど裏返しです。

- ターンオーバーの乱れ: 睡眠不足によって成長ホルモンの分泌が減少すると、肌の細胞再生能力が低下します。古い角質が剥がれ落ちずに肌表面に留まり、肌がごわついたり、くすんで見えたりする原因になります。

- 皮脂の過剰分泌: 睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、男性ホルモンやストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促します。これらのホルモンは皮脂腺を刺激し、皮脂の過剰分泌を引き起こします。過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、アクネ菌の温床となり、ニキビや吹き出物の直接的な原因となります。

- バリア機能の低下: 肌の表面には、外部の刺激や乾燥から肌を守る「バリア機能」が備わっています。睡眠不足はこのバリア機能を低下させるため、肌が乾燥しやすくなったり、少しの刺激で赤みやかゆみが出やすくなったりする敏感な状態に傾きます。

- 血行不良: 睡眠不足は血行を悪化させます。これにより、肌細胞に必要な酸素や栄養素が十分に行き渡らなくなり、顔色が悪く見える「くすみ」や、目の下に血液が滞留してできる「青クマ」が目立つようになります。

このように、睡眠不足は肌荒れ、ニキビ、くすみ、乾燥、敏感肌といった、あらゆる肌トラブルのリスクを高めるのです。

集中力や判断力の低下

睡眠不足の最も顕著な影響の一つが、日中の認知機能の低下です。特に、脳の司令塔である前頭前野の働きが鈍くなるため、集中力や注意力、判断力が著しく損なわれます。

ある研究では、6時間睡眠を2週間続けると、徹夜を2回したのと同程度の認知機能の低下が見られることが報告されています。さらに深刻なのは、本人は「慣れた」と感じていて、パフォーマンスが落ちていることに自覚がないケースが多いことです。これは「睡眠負債」の恐ろしい点です。

具体的には、以下のような影響が現れます。

- 注意力の散漫: 単純な入力ミスやケアレスミスが増える。会議や授業の内容が頭に入ってこない。

- 思考力の低下: 物事を論理的に考えたり、複雑な問題を解決したりすることが難しくなる。創造的なアイデアが浮かばなくなる。

- 反応時間の遅延: とっさの判断が遅れ、車の運転などでは重大な事故に繋がる危険性が高まります。実際、睡眠不足の状態での運転は、飲酒運転と同程度に危険であるというデータもあります。

仕事や勉強の効率を上げるために睡眠時間を削る、という行為は、結果的に日中の生産性を大きく下げてしまうため、本末転倒な選択と言えるでしょう。最高のパフォーマンスを発揮するためには、十分な睡眠時間の確保が不可欠です。

肥満や生活習慣病のリスク増加

睡眠不足が、肥満や糖尿病、高血圧といった生活習慣病のリスクを著しく高めることが、多くの研究で明らかになっています。これは、睡眠不足が食欲や代謝をコントロールするホルモンバランスを崩してしまうためです。

- 食欲コントロールホルモンの乱れ: 私たちの食欲は、主に2つのホルモンによって調節されています。食欲を抑制する「レプチン」と、食欲を増進させる「グレリン」です。睡眠不足になると、満腹感を与えるレプチンの分泌が減少し、空腹感を強めるグレリンの分泌が増加します。このダブルパンチにより、食欲のコントロールが効かなくなり、特に高カロリーで高脂肪、高糖質なジャンクフードを無性に食べたくなります。

- 血糖値コントロールの悪化: 睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の効き目を悪くします(インスリン抵抗性)。これにより、食後に血糖値が下りにくくなり、高血糖の状態が続きやすくなります。この状態が慢性化すると、2型糖尿病を発症するリスクが大幅に高まります。

- 血圧の上昇: 通常、睡眠中は副交感神経が優位になり、血圧は低下します。しかし、睡眠不足の状態では交感神経の緊張が続き、血圧が高いまま維持されてしまいます。これが日常的に繰り返されることで、高血圧症へと移行し、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患のリスクを高めることに繋がります。

このように、睡眠不足は単なる眠気の問題ではなく、私たちの健康寿命を縮めかねない深刻なリスク要因なのです。健康的な体を維持するためには、食事や運動と同じように、睡眠を管理することが極めて重要です。

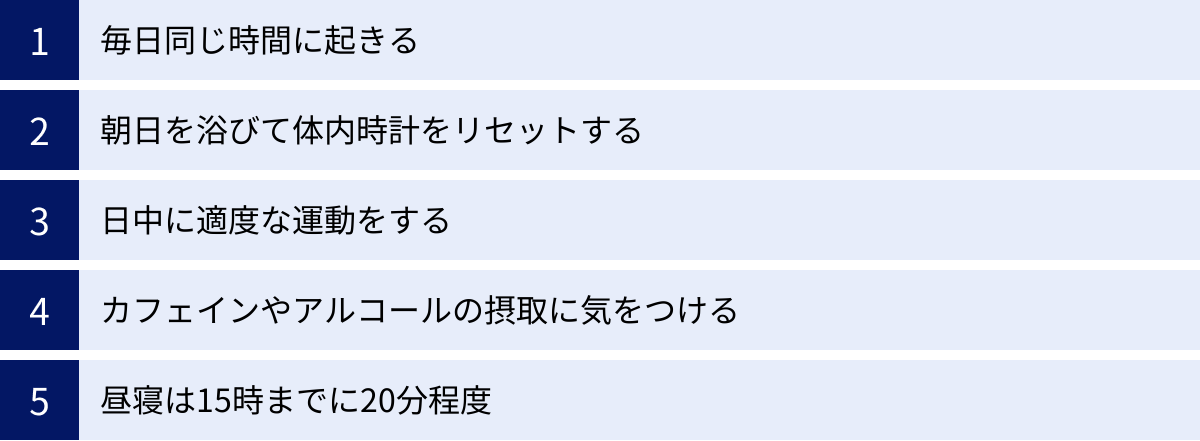

睡眠の質を高めるための生活習慣

質の高い睡眠は、寝る直前の行動だけで決まるものではありません。朝起きてから日中の過ごし方まで、一日を通した生活習慣全体が、夜の眠りの質に大きく影響します。ここでは、「黄金の90分」を手に入れるために、日中に実践したい生活習慣のポイントを解説します。

毎日同じ時間に起きる

質の高い睡眠への最も重要で効果的な第一歩は、「毎日同じ時間に起きること」です。多くの人は就寝時間を気にしがちですが、実は体内時計(サーカディアンリズム)を整える上では、起床時間を一定に保つことの方がはるかに重要です。

なぜなら、朝の光を浴びることで体内時計がリセットされ、そこを起点として約14~16時間後に自然な眠気を誘うホルモン「メラトニン」の分泌が始まるからです。起床時間がバラバラだと、このシステム全体が混乱し、夜になっても眠くならなかったり、逆に日中に強い眠気に襲われたりする原因になります。

平日は仕事や学校のために早起きし、休日は昼過ぎまで寝ている「寝だめ」は、一見すると睡眠不足を補っているように感じられますが、体内時計にとっては毎週時差ボケを繰り返しているようなものです。これが「社会的ジェットラグ」を引き起こし、月曜日の朝の不調に繋がります。

理想は、平日も休日も同じ時間に起きることですが、難しい場合は起床時間のズレを2時間以内に抑えるように心がけましょう。たとえ前の晩に寝るのが遅くなってしまっても、いつもの時間に起きることで、その夜は自然と早く眠くなり、リズムを立て直しやすくなります。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

起床時間を固定することとセットで実践したいのが、「起きたらすぐに朝日を浴びること」です。太陽の光、特に朝日(午前中の光)に含まれるブルーライトは、体内時計をリセットするための最も強力なスイッチです。

朝、光が目の網膜から入ると、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届きます。これにより、「朝が来た」と体が認識し、次のような変化が起こります。

- メラトニンの分泌停止: 睡眠を促していたメラトニンの分泌がピタッと止まり、体が覚醒モードに切り替わります。

- セロトニンの分泌開始: 精神の安定や幸福感に関わる神経伝達物質「セロトニン」の合成が活発になります。セロトニンは日中の活動性を高めてくれるだけでなく、夜になるとメラトニンの材料となるため、朝にしっかり分泌させておくことが夜の快眠に繋がります。

起床後1時間以内に、15分から30分程度、屋外で直接光を浴びるのが最も効果的です。ベランダに出る、通勤時に一駅分歩く、窓際で朝食をとるなど、生活の中に組み込んでみましょう。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるので、屋外に出る価値は十分にあります。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を高めるための有効な手段です。適度な運動には、以下のような快眠効果があります。

- 適度な疲労感: 体を動かすことで心地よい疲労感が得られ、寝つきがスムーズになります。

- 深部体温の上昇: 運動によって上昇した体温(深部体温)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

- 深い睡眠の増加: 定期的な運動習慣は、睡眠の質を最も左右する深いノンレム睡眠の時間を増やすことが分かっています。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンを減少させ、リラックス効果をもたらすセロトニンやエンドルフィンの分泌を促します。

運動の種類は、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といった有酸素運動が特におすすめです。重要なのは運動のタイミングで、就寝の3時間前までに終えるのが理想です。就寝直前に激しい運動をすると、交感神経が興奮し、体温が上がりすぎてしまい、かえって寝つきを妨げる原因になるため注意が必要です。夕方から夜の早めの時間帯に、軽く汗ばむ程度の運動を取り入れてみましょう。

カフェインやアルコールの摂取に気をつける

日中の飲み物の選択も、夜の睡眠に大きく影響します。特に注意したいのが、カフェインとアルコールです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。この作用は、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることによるものです。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分~1時間でピークに達し、その効果は4~8時間持続すると言われています。そのため、質の高い睡眠を確保するためには、少なくとも就寝の4時間前、できれば午後3時以降はカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいるかもしれませんが、これは睡眠にとっては逆効果です。アルコールは確かに入眠を助ける作用がありますが、その効果は一時的なものです。アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、途中で目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めることも増えます。

快眠のためには、夕方以降はカフェインを避け、寝酒の習慣は見直すことを強くおすすめします。

昼寝をするなら15時までに20分程度

日中に強い眠気に襲われた場合、短い昼寝(パワーナップ)は非常に有効です。適切に行えば、午後の眠気を解消し、集中力や作業効率を回復させることができます。

ただし、昼寝には守るべきルールがあります。

- 時間帯: 午後3時までに済ませましょう。これより遅い時間に昼寝をすると、夜の睡眠に影響が出てしまいます。

- 長さ: 15分から20分程度にとどめましょう。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、起きた時に頭がぼーっとする「睡眠慣性」が働きやすくなります。また、夜の眠気を奪ってしまう原因にもなります。

昼寝をする前にコーヒーなどカフェインを摂取しておくと、ちょうど20分後くらいにカフェインの効果が現れ、スッキリと目覚めやすくなるというテクニックもあります。昼寝を上手に活用して、日中のパフォーマンスを維持しましょう。

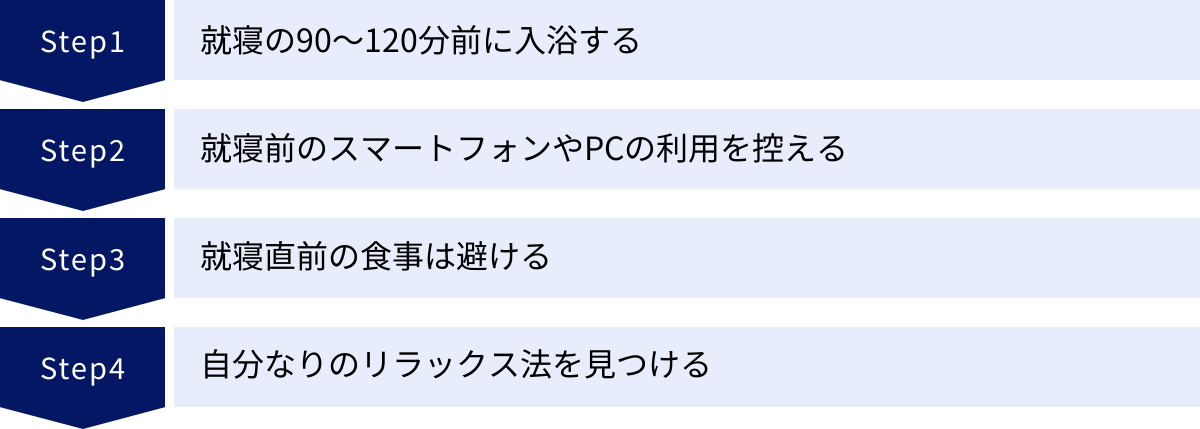

寝る前に行うべき快眠のための準備

日中の過ごし方で土台を整えたら、次はいよいよ就寝に向けた準備です。心と体をスムーズに休息モードへと切り替えるための「入眠儀式」を取り入れることで、「黄金の90分」の質を格段に高めることができます。寝る前の数時間をどう過ごすかが、快眠の成否を分けると言っても過言ではありません。

就寝の90~120分前に入浴する

快眠のための最も効果的な入眠儀式の一つが、就寝の90分から120分前に入浴を済ませることです。このタイミングが重要なのには、体の「深部体温」が深く関わっています。

私たちの体は、体の内部の温度である「深部体温」が下がることで、眠気を感じるようにできています。入浴によって一時的に深部体温を上げておくと、その後の放熱によって体温が急降下します。この体温が大きく下がるタイミングで、脳は「眠る準備ができた」と判断し、強い眠気を誘発するのです。

このメカニズムを最大限に活用するための入浴のポイントは以下の通りです。

- タイミング: 就寝の90~120分前。体温が下がりきるのにそれくらいの時間が必要なためです。

- お湯の温度: 38℃~40℃のぬるめのお湯。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまうため逆効果です。

- 入浴時間: 15分~20分程度、肩までしっかり浸かりましょう。リラックス効果も高まります。

忙しくてシャワーで済ませる場合でも、少し長めに浴びて体を温めることを意識するだけでも効果があります。就寝前の入浴を習慣化し、眠りへのスイッチをスムーズに入れましょう。

就寝前のスマートフォンやPCの利用を控える

現代人にとって最も難しい課題かもしれませんが、快眠のためには就寝前のスマートフォンやPC、タブレットの使用を控えることが極めて重要です。これらのデバイスの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠の質を著しく低下させる大きな原因となります。

ブルーライトは、太陽光にも多く含まれる波長の短い光で、非常に強いエネルギーを持っています。夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまい、以下のような悪影響を及ぼします。

- メラトニンの分泌抑制: 睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制されます。これにより、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

- 体内時計の乱れ: 体内時計が後ろにずれてしまい、夜型化を助長します。

理想は、就寝の1~2時間前にはすべてのデジタルデバイスの使用をやめることです。スマートフォンのナイトモードやブルーライトカット眼鏡も一定の効果はありますが、そもそもSNSやニュース、動画などの情報そのものが脳を興奮・覚醒させてしまうため、デバイスから物理的に離れるのが最善策です。寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」を試してみるのも良いでしょう。

就寝直前の食事は避ける

夕食の時間が遅くなりがちな人も多いかもしれませんが、就寝直前の食事も睡眠の質を妨げる大きな要因です。

胃の中に食べ物が残ったまま眠りにつくと、体は消化活動のために働き続けなければなりません。内臓が休まらないため、脳や体も十分に休息できず、眠りが浅くなってしまいます。また、消化活動中は深部体温が下がりにくくなるため、寝つきも悪くなります。

食事は、できれば就寝の3時間前までに済ませておくのが理想です。消化にかかる時間を考慮すると、胃に負担の少ない軽めの食事を心がけることも大切です。

もし、どうしてもお腹が空いて眠れない場合は、消化が良く、リラックス効果のあるものを少量だけ摂るようにしましょう。例えば、以下のようなものがおすすめです。

- ホットミルクやカモミールティー: 温かい飲み物は体を内側から温め、リラックス効果があります。

- バナナ: 睡眠の質を高めるアミノ酸「トリプトファン」や、筋肉の弛緩を助けるマグネシウムが豊富です。

- 少量のナッツ類: トリプトファンやマグネシウムを含みます。

逆に、スナック菓子やカップラーメン、ケーキなどの脂質や糖質が多いものは、消化に時間がかかり血糖値も急上昇させるため、就寝前には絶対に避けましょう。

自分なりのリラックス法を見つける

就寝前の時間は、日中の興奮や緊張を鎮め、心身をリラックスモードに切り替えるための大切なクールダウンタイムです。毎日続けられる「自分なりのリラックス法(入眠儀式)」を見つけ、習慣化することが、スムーズな入眠への鍵となります。

「これをやったら眠る時間」という合図を体に覚えさせることで、条件反射的に眠りに入りやすくなります。以下にリラックス法の例を挙げますので、自分に合ったものを探してみてください。

- 穏やかな音楽を聴く: クラシックやアンビエントミュージック、自然の音(川のせせらぎ、雨音など)のように、歌詞がなく、テンポのゆったりした音楽がおすすめです。

- アロマテラピーを活用する: リラックス効果の高いとされるラベンダーやカモミール、サンダルウッドなどの精油を、アロマディフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりします。

- 読書をする: 興奮するミステリーやアクション小説は避け、心穏やかになれるエッセイや詩集などを選びましょう。電子書籍ではなく、紙の本の方がブルーライトの影響がなく理想的です。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。呼吸を意識しながら、ゆっくりとした動きで行うのがポイントです。

- 瞑想やマインドフルネス: 深い呼吸に意識を集中させることで、頭の中の雑念を手放し、心を落ち着かせます。5分程度の短い時間からでも効果があります。

- 日記をつける: その日にあったことや感じたこと、心配事などを紙に書き出すことで、頭の中が整理され、考えすぎて眠れなくなるのを防ぎます。

大切なのは、自分が「心地よい」「リラックスできる」と感じる方法を見つけることです。複数の方法を組み合わせるのも良いでしょう。毎晩の習慣として取り入れ、質の高い「黄金の90分」を迎えましょう。

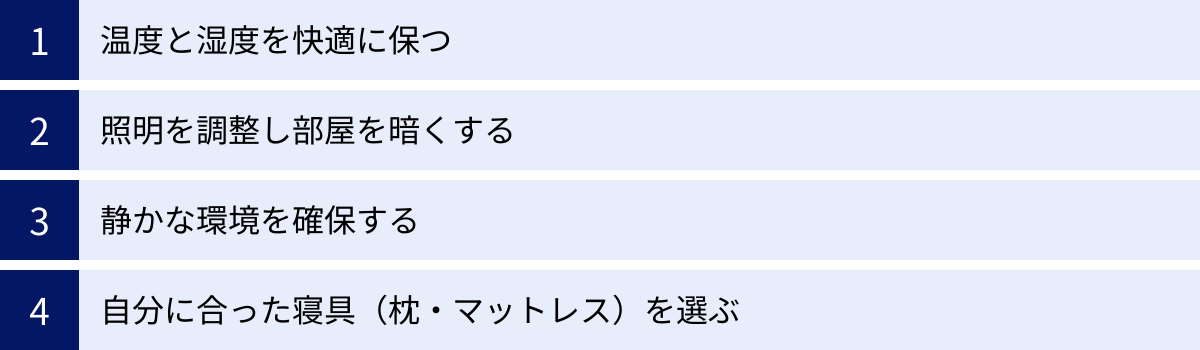

快適な睡眠をサポートする寝室の環境作り

生活習慣や入眠儀式を整えても、眠る場所である寝室の環境が悪ければ、睡眠の質は大きく損なわれてしまいます。五感を刺激する要素をできるだけ取り除き、脳が「ここは安心して休む場所だ」と認識できるような環境を整えることが重要です。ここでは、快適な睡眠をサポートする寝室作りのポイントを解説します。

温度と湿度を快適に保つ

寝室の温湿度は、睡眠の快適性を左右する非常に重要な要素です。暑すぎたり寒すぎたり、あるいは乾燥しすぎたりジメジメしたりしていると、寝苦しさを感じて夜中に目が覚める原因になります。

一般的に、快適な睡眠のために推奨される寝室の環境は以下の通りです。

- 温度: 夏場は25℃~26℃、冬場は22℃~23℃程度が目安です。季節に応じてエアコンを適切に使い、一晩中快適な室温を保つことが大切です。特に夏場は、タイマーで就寝後数時間で切れるように設定すると、明け方に室温が上がりすぎて目が覚めてしまうことがあります。可能であれば、一晩中つけっぱなしにするか、起床時間に合わせてオンになるようにタイマーを設定するのがおすすめです。

- 湿度: 年間を通じて50%~60%が理想的な湿度とされています。冬場は空気が乾燥しやすく、喉や鼻の粘膜を痛めて睡眠を妨げることがあります。加湿器を使って湿度を保ちましょう。逆に梅雨時や夏場は湿度が高くなりがちで、不快感やカビの発生に繋がります。エアコンの除湿(ドライ)機能や除湿機を活用して、湿度をコントロールすることが重要です。

温湿度計を寝室に置き、実際の数値を把握しながら調整する習慣をつけると良いでしょう。

照明を調整し部屋を暗くする

光は体内時計に直接影響を与えるため、寝室の照明環境は極めて重要です。睡眠ホルモンであるメラトニンは、暗闇の中で最も活発に分泌されます。

睡眠中は、できるだけ部屋を真っ暗にするのが理想です。たとえ豆電球や常夜灯のようなわずかな光であっても、メラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下させる可能性があることが研究で示されています。廊下から漏れる光や、窓の外の街灯なども睡眠の妨げになります。

以下の対策で、寝室をできるだけ暗く保ちましょう。

- 遮光カーテンの活用: 外部からの光を効果的に遮断するために、遮光性の高いカーテン(1級遮光など)を取り付けるのが最も効果的です。

- 電子機器の光を消す: テレビやエアコン、空気清浄機などの電源ランプも意外と明るいものです。テープを貼って光を遮るなどの工夫をしましょう。

- アイマスクの利用: 遮光カーテンの設置が難しい場合や、わずかな光も気になるという方は、アイマスクを使うのも有効な手段です。

もし真っ暗闇では不安を感じて眠れないという場合は、光源が直接目に入らない足元を照らすフットライトなど、間接照明を利用するのがおすすめです。

静かな環境を確保する

人間は眠っている間も、聴覚は働き続けています。そのため、騒音は睡眠を妨げる大きな要因となります。特に、車の走行音や人の話し声、時計の秒針の音など、突発的で不規則な音は、眠りを浅くし、中途覚醒を引き起こしやすくなります。

一般的に、40デシベル以上の音は睡眠に影響を与え始めると言われています。これは、静かな図書館内の音量に相当します。50デシベル(静かな事務所レベル)を超えると、多くの人が睡眠に支障をきたします。

静かな睡眠環境を確保するための対策は以下の通りです。

- 防音対策: 二重窓や防音カーテンは、外部からの騒音を軽減するのに非常に効果的です。

- 耳栓の活用: 手軽に始められる対策として、耳栓は非常に有効です。様々な素材や形状のものがあるので、自分に合ったフィット感のものを選びましょう。

- ホワイトノイズの利用: 「サー」という換気扇のような音や、雨音、川のせせらぎといった、一定の周波数で変化の少ない音(ホワイトノイズ)を流すことで、突発的な騒音をかき消し、気にならなくさせる効果があります(マスキング効果)。専用のホワイトノイズマシンや、スマートフォンのアプリなどを活用してみましょう。

自分に合った寝具(枕やマットレス)を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を決定づける最も重要な物理的要素です。体に合わない寝具を使い続けると、快適な睡眠が得られないだけでなく、肩こりや腰痛、首の痛みといった不調の原因にもなります。

- 枕: 枕の役割は、敷布団やマットレスと首の間にできる隙間を埋め、睡眠中の頸椎(首の骨)を自然なカーブで支えることです。

- 高さ: 仰向けで寝た時に、顔の角度が5度前後に傾き、頸椎が緩やかなS字カーブを描ける高さが理想です。横向きで寝た時には、首の骨と背骨が一直線になる高さを選びましょう。高すぎると首や肩のこり、低すぎると頭に血が上りやすくなります。

- 素材: そばがら、羽毛、低反発ウレタン、パイプなど様々な素材があります。硬さや通気性、メンテナンスのしやすさなどを考慮し、好みのものを選びましょう。

- マットレス: マットレスの最も重要な役割は、体圧を適切に分散させ、理想的な寝姿勢を保つことです。

- 硬さ: 硬すぎると、肩や腰など体の出っ張った部分に圧力が集中し、血行不良や痛みの原因になります。逆に、柔らかすぎるとお尻が沈み込みすぎて「く」の字の姿勢になり、腰痛を引き起こしやすくなります。適度な硬さで、体全体を均等に支えてくれるものを選びましょう。

- 寝返りのしやすさ: 人は一晩に20~30回程度の寝返りを打つことで、同じ部位に圧力がかかり続けるのを防ぎ、血行を促進しています。寝返りがスムーズに打てるかどうかも、マットレス選びの重要なポイントです。

寝具は決して安い買い物ではありませんが、健康への投資と考えることが大切です。可能であれば、専門店で専門家のアドバイスを受けながら、実際に横になって試してみて、自分の体格や寝姿勢に合ったものを選ぶことを強くお勧めします。

睡眠に関するよくある質問

ここまで、睡眠の質を高めるための様々な方法を解説してきましたが、個々の状況に応じた疑問や悩みもあるでしょう。ここでは、睡眠に関して特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

自分に合った理想の睡眠時間は?

「理想の睡眠時間は8時間」とよく言われますが、これはあくまで平均的な目安に過ぎません。必要な睡眠時間には大きな個人差があり、一概に「何時間がベスト」とは言えません。

遺伝的に6時間以下の睡眠でも健康を維持できる「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」と呼ばれる人もいます。また、必要な睡眠時間は年齢によっても変化し、一般的に新生児や乳幼児期に最も長く、加齢とともに短くなる傾向があります。

自分にとっての理想の睡眠時間を見つけるための最もシンプルな指標は、「日中に強い眠気を感じることなく、元気に活動できるかどうか」です。もし日中に集中力が続かなかったり、頻繁にあくびが出たりするようであれば、睡眠時間が足りていない可能性があります。

自分の最適な睡眠時間を知るための方法として、時間に余裕のある休日に、アラームをかけずに自然に目が覚めるまで眠り、何時間寝たかを数日間記録してみるというものがあります。そこで得られた平均的な睡眠時間が、あなたにとっての必要睡眠時間の一つの目安となるでしょう。大切なのは、世間一般の基準に合わせることではなく、自分の体の声に耳を傾け、自分だけの「最適解」を見つけることです。

夜勤やシフト制で生活が不規則な場合はどうすれば良い?

夜勤や交代制勤務など、不規則な生活リズムで働く人々にとって、質の高い睡眠を確保することは大きな課題です。体内時計は本来、昼に活動し夜に眠るようにプログラムされているため、それに逆らう生活は心身に大きな負担をかけます。しかし、工夫次第でその影響を最小限に抑えることは可能です。

- 睡眠時間をできるだけ固定する: 勤務スケジュールに合わせて、「この時間帯は必ず寝る」という主睡眠の時間をできるだけ固定する努力をしましょう。体内時計を完全にシフトさせることは難しくても、体にある程度のリズムを覚えさせることが重要です。

- 光のコントロールを徹底する:

- 勤務明け: 帰宅時にはサングラスをかけ、朝日などの強い光を浴びるのを避けましょう。強い光を浴びると、脳が覚醒してしまい、帰宅後の睡眠を妨げます。

- 就寝時: 昼間に眠る場合は、遮光カーテンやアイマスクを使って、寝室を夜と同じくらい真っ暗な環境にすることが不可欠です。

- 音のコントロール: 昼間は生活音が多く、睡眠が妨げられがちです。耳栓やホワイトノイズマシンを活用して、静かな環境を作りましょう。家族にも協力をお願いし、睡眠中は静かにしてもらう配慮も大切です。

- 戦略的な仮眠をとる: 夜勤の前に、1~2時間程度の仮眠をとることは、勤務中の眠気やパフォーマンス低下を防ぐのに非常に有効です。

- 食事のタイミングを工夫する: 勤務中にお腹が空いた場合は、消化の良いものを少量ずつ摂るようにし、勤務明けのドカ食いは避けましょう。

不規則な勤務形態の場合、睡眠の「量」と「質」の両方を意識的に確保することが、健康を維持する上で何よりも重要になります。

子どもの睡眠で気をつけるべきことは?

子どもの成長と発達にとって、睡眠は大人以上に重要な意味を持ちます。「寝る子は育つ」ということわざは科学的にも真実で、子どもの骨や筋肉、脳の発達に不可欠な成長ホルモンは、その大部分が深い睡眠中に分泌されるからです。

子どもの睡眠で特に気をつけるべきポイントは以下の通りです。

- 年齢に応じた十分な睡眠時間を確保する: 子どもに必要な睡眠時間は年齢によって異なります。例えば、米国睡眠医学会では、幼児(3~5歳)で10~13時間、学童期(6~12歳)で9~12時間の睡眠を推奨しています。子どもの日中の機嫌や活動量を観察し、睡眠不足のサインがないか注意しましょう。

- 一貫した就寝・起床リズムを確立する: 子どもの体内時計はまだ発達途上であり、大人以上に規則正しい生活リズムが重要です。毎日決まった時間に寝かせ、決まった時間に起こすことを徹底しましょう。

- 安心できる「入眠儀式」を作る: 寝る前に毎日同じことを繰り返す「入眠儀式」は、子どもをスムーズな眠りに導くのに非常に効果的です。絵本の読み聞かせ、静かな音楽を聴く、子守唄を歌う、背中を優しくなでるなど、親子がリラックスできる習慣を見つけましょう。この安心感が、子どもの情緒安定にも繋がります。

- 寝る前のメディア接触を断つ: 大人以上に、子どもはスマートフォンやテレビ、ゲームなどのブルーライトや刺激的な情報の影響を受けやすいです。少なくとも就寝の1時間前にはすべてのメディア機器の電源を切り、静かで落ち着いた環境で過ごさせることが不可欠です。

質の高い睡眠は、子どもの健やかな心と体の成長を支える土台です。親が正しい知識を持ち、良い睡眠習慣を身につけさせてあげることが、最高のプレゼントとなるでしょう。