睡眠は、人間が心身の健康を維持するために不可欠な生理的活動です。しかし、現代社会の複雑なストレスや生活習慣の乱れなど、様々な要因によって多くの人々が睡眠に関する悩みを抱えています。医療現場においても、患者さんが入院生活や疾患そのものによる苦痛、環境の変化などから睡眠障害をきたすケースは少なくありません。

患者さんの「眠れない」という訴えは、単なる不快な症状に留まらず、治療への意欲低下、せん妄のリスク増大、免疫力の低下、さらには精神状態の悪化など、様々な問題を引き起こす可能性があります。そのため、看護師は睡眠障害を重要な看護問題として捉え、専門的な知識に基づいた的確なアセスメントと個別性のある看護計画の立案、そして実践が求められます。

この記事では、睡眠障害に悩む患者さんへの看護ケアについて、基礎知識から具体的な看護計画の立案、実践的なケアのポイントまでを網羅的に解説します。睡眠障害の種類や原因、アセスメントで収集すべき情報、看護問題の明確化、そして具体的な援助方法までを詳しく掘り下げ、日々の看護実践に役立つ情報を提供します。

睡眠障害とは

睡眠障害とは、量や質、タイミングといった睡眠に関する何らかの問題が持続し、日中の活動に支障をきたしている状態の総称です。単に「眠れない」という不眠症だけを指すのではなく、日中に過度な眠気を感じる過眠症や、睡眠中に異常な行動がみられる睡眠時随伴症群なども含まれる幅広い概念です。

これらの障害は、日常生活の質(QOL)を著しく低下させるだけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、うつ病などの精神疾患のリスクを高めることも知られています。看護の現場では、患者さんが抱える原疾患の治療経過や回復にも影響を及ぼすため、早期に発見し、適切に介入することが極めて重要です。

睡眠障害の主な種類

睡眠障害は、その特徴からいくつかのタイプに分類されます。国際的な診断基準である「睡眠障害国際分類第3版(ICSD-3)」では、7つの主要なカテゴリーに分けられていますが、ここでは臨床で頻繁に遭遇する代表的なものを中心に解説します。

| 睡眠障害の種類 | 主な特徴 | 代表的な障害・症状 |

|---|---|---|

| 不眠障害(不眠症) | 適切な環境にもかかわらず、睡眠の開始や維持、質に繰り返し問題が生じる。 | 入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害 |

| 過眠障害 | 夜間に十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中に過度な眠気がある。 | ナルコレプシー、特発性過眠症 |

| 睡眠関連呼吸障害 | 睡眠中に呼吸の異常が起こる。 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS) |

| 概日リズム睡眠・覚醒障害 | 体内時計と外界の周期が合わず、望ましい時間帯に睡眠・覚醒ができない。 | 睡眠・覚醒相後退/前進障害、交代勤務障害 |

| 睡眠時随伴症群 | 睡眠中に起こる望ましくない身体現象や体験。 | 睡眠時遊行症(夢遊病)、レム睡眠行動障害、悪夢障害 |

| 睡眠関連運動障害群 | 睡眠を妨げる、あるいは睡眠中に起こる単純で反復性の運動。 | むずむず脚症候群、周期性四肢運動障害 |

不眠障害(不眠症)

不眠障害は、睡眠障害の中で最も頻度が高く、一般的に「不眠症」として知られています。適切な睡眠機会があるにもかかわらず、睡眠の開始、維持、質に関する問題が持続し、日中の倦怠感、意欲低下、集中力低下などの不調が出現する状態です。具体的には、後述する「入眠困難」「中途覚醒」「早朝覚醒」「熟眠障害」といった症状が該当します。これらの症状が週に3回以上、3ヶ月以上にわたって続く場合に診断されることが多いですが、短期的な不眠であっても患者さんの苦痛が強い場合は介入が必要です。

過眠障害

過眠障害は、夜間に7時間以上の睡眠をとっていても日中に強い眠気を感じ、居眠りを繰り返してしまう状態です。眠気によって社会生活や日常生活に深刻な支障をきたします。代表的なものにナルコレプシーがあり、これは日中の抗いがたい眠気の発作に加え、笑ったり驚いたりしたときに体の力が抜ける「情動脱力発作(カタプレキシー)」を伴うことがあります。その他、原因が特定できない慢性的な眠気が続く特発性過眠症などがあります。

睡眠関連呼吸障害

睡眠中に呼吸が停止、あるいは低下する状態を繰り返す障害です。代表的なのが睡眠時無呼吸症候群(SAS)で、主に喉の空気の通り道である上気道が閉塞することで起こります(閉塞性SAS)。いびきを伴うことが多く、呼吸が止まるたびに脳が覚醒するため、睡眠が断片化され、深い睡眠が得られません。その結果、本人は眠っているつもりでも、日中の強い眠気や集中力の低下、起床時の頭痛などを引き起こします。放置すると高血圧、心疾患、脳血管障害のリスクを高めることが知られています。

概日リズム睡眠・覚醒障害

人間の体には約24時間周期の「体内時計(概日リズム)」が備わっており、睡眠と覚醒のサイクルを調節しています。この体内時計のリズムと、生活上求められる睡眠・覚醒のタイミングがずれてしまうことで生じるのが、概日リズム睡眠・覚醒障害です。

例えば、体内時計が後ろにずれて深夜でないと眠れず、朝起きられない睡眠・覚醒相後退障害(若者に多い)や、逆に極端に早い時間に眠くなり、早朝に目覚めてしまう睡眠・覚醒相前進障害(高齢者に多い)があります。また、交代勤務や時差ぼけ(ジェットラグ)もこのカテゴリーに含まれます。

睡眠時随伴症群(パラソムニア)

睡眠中に起こる異常な行動や体験の総称です。ノンレム睡眠中に起こるものと、レム睡眠中に起こるものに大別されます。

ノンレム睡眠中に起こる代表例は、睡眠時遊行症(夢遊病)や睡眠時驚愕症(夜驚症)です。本人は意識がなく、起床後にその間の行動を覚えていないことがほとんどです。

一方、レム睡眠中に起こる代表例がレム睡眠行動障害です。通常、レム睡眠中は夢を見ていても筋肉の緊張が抑制され(筋アトニア)、体は動きません。しかし、この障害では筋アトニアが機能せず、見ている夢の内容に合わせて叫んだり、手足を動かしたりといった異常行動が現れます。パーキンソン病などの神経変性疾患の前駆症状として現れることもあり、注意が必要です。

睡眠関連運動障害群

睡眠を妨げる体の動きを特徴とする障害です。代表的なものにむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)があります。これは、夕方から夜にかけて、特に安静にしているときに脚(時には腕にも)に「むずむずする」「虫が這うような」と表現される不快な感覚が生じ、脚を動かしたいという強い衝動にかられる疾患です。この不快感は脚を動かすことで一時的に和らぎますが、じっとしていると再び現れるため、入眠が著しく妨げられます。

また、周期性四肢運動障害は、睡眠中に足首や膝が周期的にピクッと動く不随意運動を繰り返し、そのたびに覚醒を引き起こすため、睡眠の質が低下します。

代表的な症状

睡眠障害の症状は多岐にわたりますが、特に不眠障害において患者さんから頻繁に聞かれる代表的な訴えについて解説します。

入眠困難

「床についても、なかなか寝つけない」という症状です。一般的に、寝床に入ってから眠りにつくまでに30分~1時間以上かかる状態を指します。考えごとをしてしまったり、不安や焦りを感じたりすることで、脳が興奮状態になり、リラックスして眠りに入ることができません。「眠らなければ」というプレッシャーが、かえって覚醒を促してしまう悪循環に陥りがちです。

中途覚醒

「眠っても、夜中に何度も目が覚めてしまう」という症状です。加齢とともに生理的に覚醒回数は増えますが、一度目が覚めるとその後なかなか寝つけない状態が続き、苦痛を感じる場合に問題となります。物音や光などの外的刺激だけでなく、痛みやかゆみ、頻尿、悪夢、睡眠時無呼吸などが原因で起こることもあります。

早朝覚醒

「朝、自分が起きようと思っていた時間より2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後もう一度眠ることができない」という症状です。高齢者やうつ病の患者さんによくみられる症状であり、十分な睡眠時間が確保できないため、日中の眠気や倦怠感につながります。

熟眠障害

「睡眠時間は十分とれているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない」「朝起きたときに疲れが残っている」という症状です。睡眠の「量」ではなく「質」の問題であり、本人の主観的な訴えが中心となります。睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害など、自覚のないままに睡眠が妨げられている可能性も考えられます。

日中の過度な眠気

夜間の睡眠問題の結果として現れる代表的な症状です。日中の活動中に強い眠気に襲われ、集中力や注意力が散漫になります。会議中や運転中など、眠ってはいけない状況での居眠りは、社会的な信用の失墜や重大な事故につながる危険性があります。過眠障害の主症状であると同時に、不眠障害やその他の睡眠障害の結果としても生じます。

考えられる原因

睡眠障害は、単一の原因で起こることは稀で、多くは複数の要因が複雑に絡み合って発症します。原因を多角的に捉えることが、適切なケアに繋がります。

身体的な要因

様々な身体疾患やそれに伴う症状が、睡眠を直接的・間接的に妨げます。

- 痛み: 関節リウマチ、がん、術後の創部痛など、持続的な痛みが覚醒を引き起こします。

- かゆみ: アトピー性皮膚炎や腎不全に伴う皮膚掻痒感が、睡眠を断続的に妨げます。

- 呼吸器症状: 喘息発作による夜間咳嗽や呼吸困難、COPDの息苦しさ、睡眠時無呼吸症候群による低酸素状態が覚醒の原因となります。

- 頻尿: 前立腺肥大症、過活動膀胱、心不全、糖尿病などによる夜間頻尿は、中途覚醒の主な原因の一つです。

- その他: むずむず脚症候群の不快感、パーキンソン病の固縮や振戦、甲状腺機能亢進症による動悸なども睡眠を妨げます。

心理的な要因

精神的なストレスや精神疾患は、睡眠と密接に関連しています。

- ストレス: 仕事、家庭、人間関係、経済的な問題など、様々なストレスは脳の覚醒システムを活性化させ、不眠を引き起こします。特に、悩みや心配事を就寝前に考えてしまう「反芻思考」は入眠を困難にします。

- 精神疾患: うつ病や不安障害は、不眠を主症状とすることが非常に多いです。逆に、不眠が続くことでこれらの精神疾患を発症・悪化させるという双方向の関係があります。統合失調症や双極性障害、PTSDなども特有の睡眠パターン異常を伴います。

環境的な要因

睡眠をとる環境が不適切な場合、睡眠の質は著しく低下します。

- 騒音: 自動車の音、同室者のいびき、医療機器のアラーム音など。

- 光: 部屋の照明、窓から差し込む光、テレビやスマートフォンの画面(ブルーライト)。ブルーライトは睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。

- 温度・湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、あるいは乾燥しすぎたりしていると、不快感から目が覚めやすくなります。

- 寝具: 体に合わないマットレスや枕、重すぎる・軽すぎる掛け布団なども安眠を妨げる要因です。

生活習慣や薬剤の副作用

日々の生活習慣が睡眠リズムを乱しているケースも少なくありません。

- 嗜好品: カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)には覚醒作用が、ニコチン(タバコ)にも同様の作用があり、入眠を妨げます。アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、後半の睡眠を浅くし、利尿作用によって中途覚醒を増やすため、結果的に睡眠の質を悪化させます。

- 不規則な生活: 就寝・起床時間がバラバラであったり、休日に寝だめをしたりすると、体内時計が乱れやすくなります。

- 食事: 就寝直前の食事は消化活動のために深部体温が下がりにくくなり、寝つきを悪くします。

- 運動: 日中の適度な運動は睡眠を促進しますが、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激し、逆効果になります。

- 薬剤の副作用: ステロイド薬、一部の降圧薬、気管支拡張薬、抗うつ薬、パーキンソン病治療薬などは、副作用として不眠や悪夢を引き起こすことがあります。

睡眠障害の看護で重要なアセスメント

睡眠障害の看護において、アセスメントは個別性の高いケアを提供する上で最も重要なプロセスです。患者さんの訴えの裏にある原因や背景を多角的に分析し、問題点を正確に把握することで、初めて効果的な看護計画を立案できます。通り一遍のケアではなく、その患者さんにとって最適な援助は何かを見出すための情報収集が不可欠です。

アセスメントでは、患者さんからの主観的情報(S情報)と、観察や検査データから得られる客観的情報(O情報)をバランスよく収集し、統合的に評価する視点が求められます。

アセスメントの視点とポイント

睡眠障害のアセスメントを行う上で、看護師は以下の視点を持つことが重要です。

- 個別性の尊重: 睡眠のパターンや悩みは一人ひとり異なります。「眠れない」という同じ訴えでも、その原因や背景、苦痛の程度は千差万別です。患者さんそれぞれの生活背景や価値観、疾患の状態を考慮し、個別のアプローチを考えます。

- 多角的な情報収集: 睡眠の問題は、身体的、心理的、社会的、環境的要因が複雑に絡み合っています。一つの側面に囚われず、幅広い視点から情報を集めることが、根本的な原因を探る鍵となります。

- 主観的情報と客観的情報の統合: 患者さんの「眠れない、つらい」という主観的な訴えを真摯に受け止め、共感的に傾聴することが信頼関係の構築に繋がります。同時に、睡眠日誌やアクチグラフ(活動量計)、観察による睡眠・覚醒の様子、バイタルサインなど、客観的なデータと照らし合わせることで、問題の全体像をより正確に把握できます。

- 悪循環の特定: 「眠れないことへの不安」がさらなる不眠を呼び、「日中の眠気」が活動量低下を招き夜の寝つきを悪くするなど、睡眠障害は悪循環に陥りやすい特徴があります。アセスメントを通じて、患者さんがどのような悪循環のサイクルにはまっているのかを特定することが、介入の糸口を見つける上で非常に重要です。

- 強み(ストレングス)の発見: 問題点だけでなく、患者さんが持っている強みや対処能力(コーピングスキル)、利用可能な社会的資源(家族の協力など)にも目を向けます。それらを活かすことで、患者さんの自己効力感を高め、主体的な取り組みを支援できます。

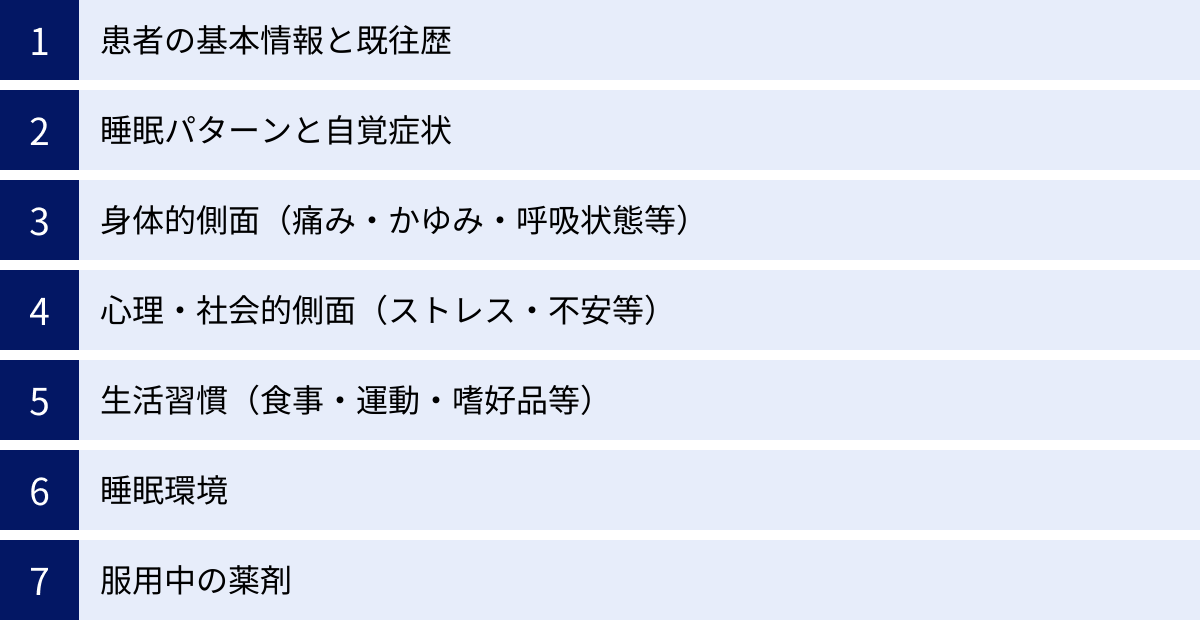

収集すべき情報・アセスメント項目

以下に、睡眠障害のアセスメントで具体的に収集すべき情報を項目別に示します。これらの情報を体系的に収集し、分析することで、看護問題が明確になります。

患者の基本情報と既往歴

まず、患者さんの全体像を把握するための基本的な情報を収集します。

- 年齢・性別: 睡眠パターンは加齢とともに変化します。高齢者は中途覚醒や早朝覚醒が増え、睡眠が浅くなる傾向があります。

- 職業・勤務形態: 交代勤務や長時間労働、高いストレスを伴う職業は睡眠に影響を与えやすいです。

- 社会的背景: 家族構成、同居人の有無、経済状況、役割などもストレス要因となり得ます。

- 既往歴・現病歴: うつ病や不安障害などの精神疾患、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、心不全、COPD、関節リウマチ、アレルギー疾患など、睡眠に影響を及ぼす疾患の有無を確認します。入院中の患者さんであれば、入院に至った経緯や現在の病状、治療内容を把握します。

睡眠パターンと自覚症状

患者さんの睡眠に関する主観的な情報を詳細に聴取します。睡眠日誌を数日〜2週間程度つけてもらうと、客観的なパターン把握に非常に役立ちます。

- 就寝・起床時間: 平日と休日で差がないか。寝床にいる時間(TIB: Time in Bed)はどのくらいか。

- 入眠潜時: 寝床に入ってから実際に眠るまでの時間。

- 中途覚醒: 夜中に目が覚める回数、時間、目が覚めたときの状況、再入眠までにかかる時間。

- 総睡眠時間: 実際に眠っていると感じる時間。

- 睡眠の質: 「ぐっすり眠れたか」「疲れはとれたか」といった主観的な評価。スケール(例:0点〜10点で評価)を用いると変化を追いやすくなります。

- 夢の内容: 悪夢を頻繁に見るか。夢の内容に合わせた行動(叫ぶ、暴れるなど)がないか(レム睡眠行動障害の可能性)。

- 日中の状態: 眠気、倦怠感、集中力低下、気分の落ち込み、イライラなどの有無と程度。Epworth Sleepiness Scale (ESS) などの質問票を用いると、日中の眠気を客観的に評価できます。

- 睡眠に関する考え方・信念: 「8時間眠らないとダメだ」「眠れないと病気が悪化する」といった、睡眠に対する過度なこだわりや破局的な考え方(認知の歪み)がないかを確認します。

身体的側面(痛み・かゆみ・呼吸状態など)

睡眠を妨げる可能性のある身体症状について具体的に確認します。

- 疼痛: 部位、強さ(NRSなどで評価)、持続時間、どのようなときに痛むか。鎮痛薬の効果はどうか。

- 掻痒感: 部位、強さ、どのようなときに痒くなるか。

- 呼吸状態: 睡眠中のいびき、呼吸が止まっていると家族や同室者から指摘されたことがないか。息苦しくて目が覚めることはないか。

- 消化器症状: 胸やけ、腹痛、下痢などはないか。

- 泌尿器症状: 夜間の頻尿の回数。

- その他: 脚のむずむず感、こむら返り、動悸、寝汗など。

心理・社会的側面(ストレス・不安など)

患者さんの心理状態や社会的背景を丁寧にアセスメントします。

- ストレス: 現在、どのようなことに悩みやストレスを感じているか(仕事、家庭、人間関係、経済問題、病気のことなど)。

- 気分: 不安、緊張、抑うつ、イライラなどの気分の状態。HADS(Hospital Anxiety and Depression Scale)などの評価尺度も有用です。

- コーピング: ストレスに対して普段どのように対処しているか。

- 社会的サポート: 困ったときに相談できる人(家族、友人、同僚など)はいるか。家族は患者さんの睡眠問題についてどう捉え、どのように関わっているか。

生活習慣(食事・運動・嗜好品など)

睡眠衛生に関わる生活習慣を具体的に聴取します。

- 食事: 1日3食の摂取状況、食事の時間、就寝前の飲食の有無と内容。

- 水分: 1日の水分摂取量、就寝前の水分摂取量。

- 嗜好品:

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどをいつ、どのくらい飲むか。

- アルコール: 種類、量、頻度、飲む時間帯。寝酒の習慣はないか。

- ニコチン: 喫煙本数、喫煙する時間帯。就寝前や夜中に目が覚めたときに吸うことはないか。

- 運動: 運動習慣の有無、種類、強度、時間帯。

- 日中の過ごし方: 日中の活動量、昼寝の有無と時間・長さ。

睡眠環境

患者さんがどのような環境で眠っているかを確認します。

- 寝室: 寝室の明るさ(遮光カーテンの有無)、騒音(外部の音、同居人のいびきなど)、室温、湿度。

- 寝具: ベッドか布団か。マットレスや枕の硬さは合っているか。掛け布団は適切か。

- 就寝前の行動: 寝床でスマートフォンやテレビを見ていないか。

服用中の薬剤

睡眠に影響を与える可能性のある薬剤を確認します。お薬手帳を活用し、処方薬だけでなく、市販薬やサプリメント、漢方薬もすべて含めて聴取します。

- 睡眠薬: 種類、用量、服用時間、効果の自覚、副作用の有無。

- その他: ステロイド、降圧薬、気管支拡張薬、抗うつ薬、抗てんかん薬、パーキンソン病治療薬など、不眠や眠気を引き起こす可能性のある薬剤を服用していないか。

これらの情報を総合的に分析することで、患者さん一人ひとりの睡眠障害の背景にある問題が浮かび上がり、的を絞った看護計画の立案へと繋がります。

睡眠障害の看護計画の立案

詳細なアセスメントによって収集・分析した情報に基づき、次に行うのが看護計画の立案です。看護計画は、①看護問題の明確化、②看護目標の設定、③具体的な看護計画(OP・TP・EP)の策定という3つのステップで構成されます。この計画は、看護師のケアの指針となり、ケアの評価を行う上での基準ともなる重要なものです。

看護問題の明確化

アセスメントの結果から、患者さんが抱える睡眠に関する問題を、看護の介入によって解決・軽減できるレベルで特定し、言語化します。NANDA-I看護診断(北米看護診断協会)のリストなどを参考にすると、より標準的で明確な問題抽出が可能です。

睡眠障害を持つ患者さんから挙げられる代表的な看護問題には、以下のようなものがあります。

不眠・睡眠パターンの混乱

これは最も直接的で中心的な看護問題です。

- 問題の定義: 身体的・心理的・環境的要因により、睡眠の量や質が妨げられ、心身の回復が十分に得られない状態。

- 診断指標(患者さんの言動や状態): 「なかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠れない」という訴え。日中の疲労感、倦怠感、集中力の低下。観察上、入眠に時間がかかっている、夜間に頻繁にナースコールがある、目の下にクマがある、あくびが多い、など。

- 関連因子(原因・誘因): 疼痛、掻痒感、呼吸困難、頻尿などの身体的苦痛。不安、抑うつ、ストレスなどの心理的要因。騒音、照明、不適切な室温などの環境要因。生活習慣の乱れ。薬剤の副作用。

日中の眠気による活動意欲の低下

夜間の睡眠不足が日中の活動に影響を及ぼしている状態です。

- 問題の定義: 睡眠不足や睡眠の質の低下に起因する日中の過度な眠気により、セルフケアやリハビリテーション、社会活動への参加意欲が低下している状態。

- 診断指標: 「日中いつも眠い」「何もやる気が起きない」という訴え。日中の傾眠、リハビリやレクリエーションへの不参加、身だしなみへの無関心、ぼんやりしていることが多い、など。

- 関連因子: 不眠、睡眠パターンの混乱、過眠障害、睡眠時無呼吸症候群。

不安や苦痛の増大

「眠れないこと」自体が新たなストレス源となり、心理的な苦痛が増している状態です。

- 問題の定義: 不眠が続くことへの焦りや恐怖、またそれに伴う日中の不調により、精神的な安定が損なわれ、不安や苦痛が増強している状態。

- 診断指標: 「また今夜も眠れないかと思うと不安になる」「眠れないせいで病気が治らないのではないか」という訴え。緊張した表情、落ち着きのなさ、頻回な訴え、睡眠への過度なこだわり。

- 関連因子: 不眠に対する破局的思考、コントロール感の喪失、病状や予後への不安。

QOL(生活の質)の低下

睡眠障害が患者さんの生活全体に悪影響を及ぼしている包括的な問題です。

- 問題の定義: 持続的な睡眠障害により、身体的健康、精神的健康、社会的機能、日常生活の遂行能力が全般的に低下している状態。

- 診断指標: 易疲労感、気分の落ち込み、活動範囲の縮小、社会的孤立、趣味や楽しみの喪失。「生きているのがつらい」といった発言。

- 関連因子: 上記の「不眠」「日中の眠気」「不安」などが複合的に絡み合った結果。

看護目標の設定

看護問題を明確にしたら、次にその問題をどのような状態にまで改善したいのか、具体的な目標を設定します。目標は、患者さんと看護師が共有できる、現実的で達成可能なものでなければなりません。目標は、最終的に目指す「長期目標」と、そこに至るまでの中間的なステップである「短期目標」に分けて設定すると、進捗が分かりやすく、患者さんのモチベーション維持にも繋がります。

長期目標

長期目標は、看護介入によって最終的に達成したい包括的なゴールです。

- (例1)患者が睡眠に対して満足感を得られ、日中の活動を意欲的に行うことができる。

- (例2)患者が自分に合った睡眠習慣を身につけ、自己管理できるようになる。

- (例3)睡眠の改善を通じて、QOLが向上したと実感できる。

短期目標

短期目標は、長期目標を達成するために、より具体的で測定可能な、期間を区切った目標です。SMART(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性のある、Time-bound:期限のある)原則を意識して設定します。

- (例1)1週間以内に、入眠までにかかる時間が60分から30分以内に短縮する。

- (例2)2週間以内に、夜間の中途覚醒が3回から1回以下になる。

- (例3)1週間以内に、日中の傾眠時間が減り、午後のリハビリに集中して参加できる。

- (例4)3日以内に、患者自身が実践可能なリラクセーション法を1つ見つけ、就寝前に実施できる。

- (例5)退院までに、睡眠薬の正しい飲み方と副作用について説明できる。

看護計画(OP・TP・EP)の具体例

看護目標を達成するために、具体的に「何を行うか」を計画します。看護計画は通常、OP(Observation Plan:観察計画)、TP(Therapeutic Plan / Care Plan:援助計画・ケア計画)、EP(Education Plan:教育計画)の3つの側面から立案されます。

ここでは、看護問題「#1:身体的・心理的要因に関連した不眠」を例に、具体的な計画内容を示します。

| 計画項目 | 具体的な計画内容 |

|---|---|

| OP (観察計画) | 1. バイタルサイン(特に血圧、脈拍) 2. 睡眠状況(睡眠日誌や観察による) – 就寝・起床時間、入眠潜時、中途覚醒の回数と時間、総睡眠時間 – いびき、無呼吸、体動の有無 3. 日中の状態 – 眠気、倦怠感、集中力の程度(傾眠の様子、活動への参加状況) – 表情、言動、気分の変動(不安、イライラ、抑うつなど) 4. 睡眠に関する主観的情報 – 「眠れたか」「疲れはとれたか」などの訴え – 睡眠に対する考えや不安の表出 5. 睡眠を妨げる要因の有無と程度 – 身体的要因:疼痛、掻痒感、呼吸困難、頻尿など – 環境的要因:騒音、室温、照度など 6. 服用中の薬剤(特に睡眠薬)の効果と副作用 – 効果:入眠、睡眠維持の効果 – 副作用:翌朝への持ち越し、ふらつき、めまい、健忘など 7. 食事、水分、嗜好品(カフェイン、アルコール)の摂取状況 8. 検査データ(必要に応じて) |

| TP (ケア計画) | 1. 安楽な環境の提供 – 消灯後、患者の希望に応じて照度を調整する(常夜灯、遮光カーテンの活用) – 騒音を最小限にする(ドアの開閉を静かに行う、同室者への配慮) – 室温や湿度を快適な状態に保つ – 必要に応じて耳栓やアイマスクの使用を提案する 2. 身体的苦痛の緩和 – 疼痛時:医師の指示に基づき鎮痛薬を適切なタイミングで使用する、安楽な体位を工夫する、マッサージや温罨法を行う – 掻痒感時:保湿ケア、冷罨法、掻痒部位を刺激しない衣類の選択 – 頻尿時:就寝前の水分摂取を控えるよう促す、安全なトイレ環境を整える 3. 生活リズムの調整 – 日中はできるだけ離床し、日光を浴びるよう促す – 日中の活動(リハビリ、散歩、レクリエーション)への参加を促す – 昼寝は15時までに20~30分以内とするよう勧める 4. リラクセーションの促進 – 就寝1~2時間前の入浴や足浴を勧める – 患者の好みに合わせた音楽(ヒーリングミュージックなど)を提案する – アロマセラピー(ラベンダーなど)を試す – 腹式呼吸法、漸進的筋弛緩法などのリラクセーション法を一緒に実施する – 温かい飲み物(カフェインを含まないハーブティー、ホットミルクなど)を提供する 5. 精神的支援 – 「眠れない」という訴えを傾聴し、そのつらさに共感する – 患者が不安や悩みを表出できるような、受容的で安心できる雰囲気を作る – 眠れない時間を無理に寝ようとせず、リラックスして過ごすことを提案する(読書など) 6. 薬剤の適切な使用の援助 – 医師の指示通りに、正しい時間に睡眠薬の服用を促す – 服用後のふらつきや転倒に注意し、安全な環境を整える |

| EP (教育計画) | 1. 睡眠衛生に関する指導 – 睡眠のメカニズムと睡眠衛生の重要性について、パンフレットなどを用いて分かりやすく説明する – 就寝・起床時間を一定にすることの重要性を伝える – カフェイン、アルコール、ニコチンが睡眠に与える影響について説明する – 就寝前のスマートフォンやテレビの使用を控えるよう助言する 2. 睡眠薬に関する指導 – 処方された薬剤の目的、作用、副作用について説明する – 自己判断で中止・増量しないことの重要性を伝える – 依存性への不安がある場合は、その気持ちを受け止め、医師と相談しながら減薬・中止を目指せることを説明する 3. ストレス対処法(コーピング)の指導 – 患者に合ったストレス解消法を一緒に考える(趣味、運動、会話など) – リラクセーション法(腹式呼吸など)を習得し、セルフケアとして活用できるよう支援する 4. 睡眠に対する認知の修正 – 「眠れなくても横になっているだけで体は休まる」など、睡眠に対する過度なこだわりや不安を和らげるような情報提供を行う |

睡眠障害の患者さんへの具体的な看護ケアと援助

看護計画を立案したら、次はその計画に沿って具体的なケアを実践します。患者さん一人ひとりの状況に合わせて、様々なアプローチを組み合わせることが効果的です。ここでは、日々の看護で実践できる具体的なケアと援助のポイントを解説します。

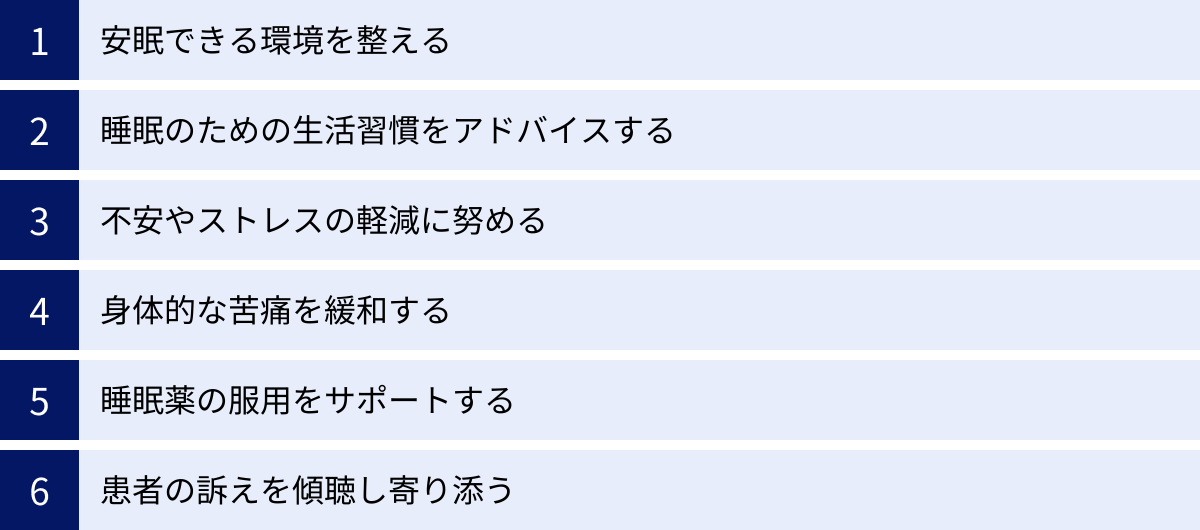

安眠できる環境を整える

患者さんが安心して眠りにつくためには、物理的な環境が非常に重要です。特に病院という非日常的な空間では、環境調整がケアの第一歩となります。

- 光の調整: 人間の体内時計は光によってリセットされます。夜間はメラトニンの分泌を妨げないよう、できるだけ照明を暗くすることが原則です。消灯後は、患者さんの安全を確保しつつ、不要な照明は消し、カーテンを閉めて外からの光を遮断します。患者さんが真っ暗闇に不安を感じる場合は、足元を照らす程度の常夜灯を利用するなど、個別に対応します。

- 音の対策: 医療現場は、ナースコール、モニターのアラーム音、スタッフの足音や話し声など、様々な音で満ちています。巡視の際は静かにドアを開閉し、スタッフ間の会話も小声で行う配慮が必要です。患者さんによっては、無音よりも「ホワイトノイズ」と呼ばれる単調な音(換気扇の音など)があった方が眠りやすい場合もあります。耳栓の提供も有効な選択肢の一つです。

- 温度と湿度の管理: 快適な寝室環境の目安は、温度が20℃前後、湿度が40~60%とされています。季節に合わせて空調や加湿器・除湿器で調整します。寝具も重要で、発汗に対応できる吸湿性の良い寝衣やシーツを選んだり、季節に合わせて掛け布団を調整したりします。

睡眠のための生活習慣をアドバイスする

いわゆる「睡眠衛生指導」は、非薬物療法の中心となるアプローチです。患者さんの生活に根差した指導を行うことで、セルフケア能力を高めることを目指します。

- 起床・就寝時間を一定に: 体内時計を安定させるため、休日でも平日と同じ時刻に起きることを推奨します。たとえ夜間の睡眠が不十分でも、朝は決まった時間に起きて太陽の光を浴びることが、夜の自然な眠気に繋がります。

- 光の活用: 朝日を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜のメラトニン分泌のタイミングが整います。日中はカーテンを開けて室内を明るくし、可能であれば散歩などで屋外の光を浴びるよう促します。

- 日中の活動性を高める: 日中に適度な身体活動を行うと、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなります。散歩や軽い体操など、患者さんの状態に合わせた運動を勧めます。ただし、就寝3時間前以降の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまうため避けるよう伝えます。

- 食事や嗜好品の見直し:

- カフェイン: 覚醒作用があるため、就寝前の4時間以内の摂取は避けるよう具体的に指導します。コーヒーや紅茶だけでなく、緑茶、ウーロン茶、コーラ、チョコレート、エナジードリンクにも含まれていることを伝えます。

- アルコール: 寝酒は睡眠の質を悪化させることを丁寧に説明します。「アルコールがないと眠れない」という患者さんには、その背景にある不安を傾聴し、他のリラクセーション法を一緒に探します。

- 食事: 就寝直前の食事は避け、夕食は就寝の2~3時間前までに済ませることが理想です。

不安やストレスの軽減に努める

心理的な要因は不眠の大きな原因です。「眠れないこと」自体がプレッシャーとなり、不安を増強させる悪循環を断ち切るための援助が不可欠です。

- 認知行動療法(CBT-I)の考え方を取り入れる: 専門的なCBT-Iは心理士などが行いますが、看護師はそのエッセンスをケアに取り入れることができます。例えば、「8時間眠らなければならない」といった非現実的な思い込み(認知の歪み)を修正する手助けをします。「少し眠れなくても日中の活動に大きな支障は出ない」「横になっているだけでも体は休まる」といった肯定的な情報提供で、睡眠へのプレッシャーを和らげます。

- リラクセーション法の導入: 患者さんが自分でできるリラックス方法を一緒に見つけ、練習します。

- 腹式呼吸: 副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。「鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませ、口からゆっくり息を吐きながらお腹をへこませる」という動作を、看護師が隣で一緒にやって見せると、患者さんも安心して取り組めます。

- 漸進的筋弛緩法: 体の各部分の筋肉に意図的に力を入れてから緩めることを繰り返し、緊張の緩和を図る方法です。手、腕、肩、背中、足など、順番に行います。

- 眠れない時間の過ごし方: 「眠れないときは、無理に寝床に留まらない」という指導も重要です。30分以上眠れない場合は、一度寝床から出て、リラックスできる別の活動(静かな音楽を聴く、難しくない本を読むなど)をし、眠気が来てから再び寝床に戻るようアドバイスします。(刺激制御法)

身体的な苦痛を緩和する

痛み、かゆみ、息苦しさなどの身体症状は、強力な覚醒刺激となります。これらの症状をコントロールすることは、安眠のための大前提です。

- 疼痛コントロール: 医師の処方に基づき、鎮痛薬を適切なタイミングで使用します。特に夜間に痛みが増強する患者さんには、就寝前に効果が発現するように服用時間を調整します。また、クッションを用いた安楽な体位の工夫や、マッサージ、温罨法・冷罨法なども有効です。

- 掻痒感の緩和: 保湿剤の塗布によるスキンケアの徹底、室温の調整、冷罨法などが有効です。爪を短く切り、掻き壊しによる皮膚損傷を防ぐことも重要です。

- 呼吸困難感の緩和: 呼吸が楽になるような体位(セミファーラー位など)を工夫します。必要に応じて酸素投与や去痰ケアを行い、気道の確保に努めます。

睡眠薬の服用をサポートする

薬物療法は睡眠障害治療の選択肢の一つですが、患者さんは副作用や依存への不安を抱えていることが少なくありません。

- 正しい知識の提供: 処方された薬がどのような目的で、どのように効くのか、どのような副作用が起こりうるのかを分かりやすく説明します。特に、翌朝への眠気の持ち越しや、ふらつき・転倒のリスクについては具体的に伝え、安全対策を一緒に考えます。

- 不安の傾聴: 「薬に頼りたくない」「やめられなくなるのでは」といった患者さんの不安を否定せず、まずは受け止めます。その上で、「睡眠薬は、つらい時期を乗り越えるためのお守りのようなもの」「非薬物療法と併用し、状態が安定すれば医師と相談しながら減らしていくことができる」といった説明で、過度な不安を和らげます。

- 効果と副作用の観察: 服用後の患者さんの様子を注意深く観察し、効果が十分か、副作用は出ていないかをアセスメントします。その情報を医師に正確にフィードバックすることが、適切な処方調整に繋がります。

患者の訴えを傾聴し寄り添う

どのようなケアよりもまず基本となるのが、患者さんとの信頼関係です。

「眠れないつらさ」は、経験した人でなければ完全には理解できない主観的な苦痛です。看護師は、まず患者さんの訴えを真摯に、そして共感的に聴く姿勢を持つことが大切です。「つらいですね」「眠れないと日中もお身体がしんどいですよね」といった共感的な言葉かけは、患者さんに「自分の苦しみを分かってくれる人がいる」という安心感を与えます。

また、患者さんが睡眠改善のために行っている小さな努力(例:日中に散歩した、寝る前のスマホをやめてみた)を見つけて認め、賞賛することも、治療継続のモチベーションを高める上で非常に効果的です。

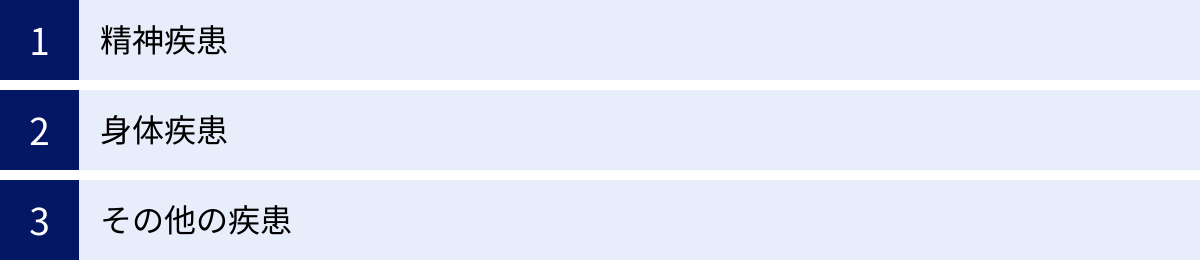

睡眠障害と関連の深い疾患

睡眠障害は、単独で発症するだけでなく、様々な疾患の症状の一つとして現れたり、あるいは他の疾患の発症や悪化に関与したりすることがあります。看護師が睡眠障害のアセスメントを行う際には、背景に隠れている可能性のある疾患を念頭に置くことが、適切なケアや早期治療への連携に繋がります。

精神疾患

精神疾患と睡眠障害は、極めて密接な関係にあります。多くの場合、どちらが原因でどちらが結果かを切り分けるのが難しいほど、相互に影響し合っています。

- うつ病: 不眠はうつ病の最も代表的な症状の一つであり、特に「早朝覚醒」と「中途覚醒」が典型的です。逆に、不眠症がうつ病の発症リスクを約2倍に高めるという研究報告もあります。患者さんが持続的な不眠とともに、気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、食欲不振、疲労感などを訴える場合は、うつ病の可能性を考慮し、精神科医との連携を検討する必要があります。

- 双極性障害: 気分の波によって睡眠パターンが大きく変動するのが特徴です。躁状態のときには、睡眠欲求が極端に減少し、数時間の睡眠でも活発に活動できます。一方、うつ状態のときには、過眠(長時間眠りすぎる)傾向がみられることが多くなります。

- 不安障害: 全般性不安障害やパニック障害、社交不安障害などでは、過度な心配や緊張、予期不安から交感神経が常に高ぶっており、入眠困難や中途覚醒に悩まされるケースが非常に多いです。パニック障害では、睡眠中にパニック発作が起こる「夜間パニック発作」もみられます。

- PTSD(心的外傷後ストレス障害): トラウマ体験がフラッシュバックする悪夢を繰り返し見ることによる中途覚醒が特徴的な症状です。眠ること自体が恐怖となり、意図的に睡眠を避けようとすることもあります。

- 統合失調症: 睡眠と覚醒のリズムが著しく乱れ、昼夜逆転生活に陥りやすい傾向があります。睡眠時間の短縮や断片化もみられます。

身体疾患

多くの身体疾患が、その症状や病態生理によって睡眠を妨げます。

- 呼吸器疾患: 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠障害の代表格です。また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や気管支喘息では、夜間の咳や呼吸困難が中途覚醒の原因となります。

- 循環器疾患: 心不全が悪化すると、横になることで心臓への負担が増し(起坐呼吸)、息苦しさから眠れなくなります。また、うっ血による夜間頻尿も睡眠を妨げます。高血圧と睡眠障害も相互に影響し合う関係です。

- 内分泌・代謝疾患: 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)では、代謝が亢進し、動悸や発汗、精神的な高揚感から不眠になりやすいです。逆に甲状腺機能低下症では、強い眠気(傾眠)がみられることがあります。糖尿病では、夜間低血糖や、高血糖による口渇・多飲・多尿が睡眠を妨げます。

- 腎疾患: 慢性腎不全や透析患者さんでは、むずむず脚症候群や周期性四肢運動障害の合併率が高いことが知られています。また、体内に蓄積した尿毒素による皮膚の掻痒感も、安眠を著しく妨げます。

- 神経疾患: パーキンソン病では、夜間の動作困難(寝返りが打てない)、振戦、レム睡眠行動障害、薬剤の影響など、様々な要因で睡眠が障害されます。認知症、特にレビー小体型認知症では、初期症状として鮮明な悪夢やレム睡眠行動障害が高頻度にみられることが特徴です。

- 疼痛や掻痒感を伴う疾患: 関節リウマチなどの膠原病、がんによる痛み、帯状疱疹後神経痛などの慢性的な痛みは、睡眠を断片化させる大きな要因です。アトピー性皮膚炎の強いかゆみも同様です。

その他の疾患

上記以外にも、睡眠に直接影響を及ぼす特有の疾患があります。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、安静時に脚に耐えがたい不快感が生じ、入眠を著しく妨げます。鉄欠乏や腎不全、妊娠などが原因となることもあります。患者さんはこの不快感をうまく言葉で表現できないことも多く、「足がむずむずする」「虫が這う感じ」「じっとしていられない」などの訴えに注意を払う必要があります。

- 周期性四肢運動障害(PLMD): 睡眠中に、足関節の背屈などを特徴とする不随意な運動が周期的に繰り返される疾患です。本人は動きを自覚していないことが多いですが、運動に伴い微小な覚醒が起こるため、熟眠感が得られず、日中の眠気の原因となります。

このように、睡眠障害は多種多様な疾患と関連しています。看護師は、患者さんの睡眠に関する訴えを注意深くアセスメントし、背景にこれらの疾患が隠れていないかという視点を持つことが、全人的なケアを提供する上で極めて重要です。疑わしい徴候があれば、多職種と連携し、適切な診断と治療に繋げていく役割が期待されます。