「最近、なんだか頭が重い」「日中に強い眠気に襲われて仕事に集中できない」。こうした悩みを抱えていませんか。もしかすると、その不調の原因は「睡眠不足」にあるのかもしれません。

現代社会において、多くの人が睡眠に関する何らかの課題を抱えています。仕事や学業の忙しさ、人間関係のストレス、スマートフォンやインターネットの普及による生活リズムの乱れなど、私たちの睡眠を妨げる要因は数多く存在します。

単なる寝不足と軽く考えて放置してしまうと、頭痛や吐き気といった短期的な症状だけでなく、将来的には生活習慣病や精神疾患といった深刻な健康リスクにつながる可能性も指摘されています。

この記事では、睡眠不足が心身に与える影響について、専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。まずはご自身の状態を客観的に把握するためのセルフチェックから始め、睡眠不足が引き起こす具体的な症状、その原因、そして今日から実践できる質の高い睡眠を得るための解消法まで、網羅的にご紹介します。

質の高い睡眠は、健康で充実した毎日を送るための最も重要な基盤の一つです。この記事を通じて、ご自身の睡眠を見直し、心身ともに健やかな生活を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠不足とは

睡眠不足という言葉を聞くと、多くの人は単純に「睡眠時間が短いこと」を想像するかもしれません。しかし、睡眠の問題は時間だけの話ではありません。ここでは、睡眠の「質」の重要性と、知らず知らずのうちに蓄積される「睡眠負債」という概念について深く掘り下げていきます。

睡眠時間だけでなく質も重要

私たちの睡眠は、ただ単に体を横にして休んでいる状態ではありません。睡眠中、脳と体は非常に活発に活動し、心身のメンテナンスを行っています。このメンテナンスは、主に「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2種類の睡眠が周期的に繰り返されることで成り立っています。

- ノンレム睡眠: 脳を休ませるための深い眠りです。入眠直後に現れ、睡眠の深さによってステージ1からステージ3(かつてはステージ4まで分類)に分けられます。特に最も深い眠りである「徐波睡眠(ステージ3)」では、成長ホルモンが分泌され、体の組織の修復、疲労回復、免疫機能の強化などが行われます。

- レム睡眠: 体は休息状態にありますが、脳は活発に活動している浅い眠りです。この間に、日中に学習した情報の整理や記憶の定着、感情の整理が行われると考えられています。夢を見るのは、主にこのレム睡眠中です。

健康な成人の場合、このノンレム睡眠とレム睡眠が一晩に約90分から120分のサイクルで4~5回繰り返されます。十分な睡眠時間を確保したとしても、このサイクルが乱れてしまうと、睡眠の質は著しく低下します。

例えば、深いノンレム睡眠が不足すると、体の疲れが取れにくく、免疫力も低下します。一方で、レム睡眠が不足すると、記憶力が低下したり、感情が不安定になったりする傾向があります。つまり、単に8時間ベッドにいたとしても、途中で何度も目が覚めたり、深い眠りに入れていなかったりすれば、それは質の悪い睡眠であり、実質的な睡眠不足状態と言えるのです。

適切な睡眠時間は個人差が大きく、遺伝的要因や年齢、日中の活動量によって異なります。一般的には6時間から8時間が目安とされていますが、「日中に眠気を感じることなく、元気に活動できるか」が、自分にとって十分な睡眠がとれているかを判断する最も重要な指標となります。時間という量的な側面と、眠りの深さや連続性といった質的な側面の両方が満たされて初めて、健康的な睡眠と言えるのです。

返済が必要な「睡眠負債」とは

「睡眠負債」とは、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のように積み重なっていく状態を指す言葉です。例えば、自分にとって理想的な睡眠時間が7時間であるにもかかわらず、平日は毎日6時間しか眠れていないとします。この場合、1日あたり1時間の睡眠不足が生じ、5日間で合計5時間の「睡眠負債」が蓄積されることになります。

多くの人は、「平日の寝不足は、週末に寝だめすれば返済できる」と考えがちです。確かに、週末に長く眠ることで、一時的に疲労感や眠気は解消されるかもしれません。しかし、研究によれば、週末の寝だめだけでは、蓄積された睡眠負債を完全に返済することは難しいとされています。特に、睡眠不足によって低下した認知機能や注意力は、数日間の回復睡眠だけでは元に戻りにくいことが分かっています。

睡眠負債が危険なのは、本人に「不足している」という自覚がないまま、心身のパフォーマンスが徐々に低下していく点にあります。スタンフォード大学の研究では、睡眠時間を制限された被験者は、日を追うごとに認知課題の成績が悪化する一方で、自身の眠気に対する自己評価は変わらなかったという結果が報告されています。これは、慢性的な睡眠不足状態に体が「慣れて」しまい、パフォーマンスの低下に気づきにくくなることを示唆しています。

この無自覚なパフォーマンス低下は、日常生活における様々なリスクを高めます。

- 仕事や学業: 集中力や判断力が鈍り、ミスが増えたり、新しいアイデアが浮かびにくくなったりします。

- 運転: 居眠り運転のリスクが著しく高まります。睡眠不足による注意力低下は、飲酒運転と同等かそれ以上に危険であるとも言われています。一瞬の意識途絶である「マイクロ睡眠」は、重大な事故に直結します。

- 健康: 睡眠負債は、免疫力の低下を招き、風邪などの感染症にかかりやすくなるだけでなく、長期的には高血圧、糖尿病、心臓病、うつ病、さらには認知症といった深刻な疾患のリスクを高めることが明らかになっています。

睡眠負債は、一度溜め込んでしまうと返済に時間がかかります。週末の寝だめに頼るのではなく、日々の睡眠時間をできる限り確保し、負債を溜めない生活習慣を確立することが最も重要です。まずは、自分にとって最適な睡眠時間を見つけ、それを維持することを目標にしてみましょう。もし負債が溜まってしまったと感じた場合は、週末に1~2時間長く眠る程度に留め、可能であれば日中の短い昼寝を取り入れるなど、少しずつ返済していく意識が大切です。

【セルフチェック】睡眠不足で起こる心と体のサイン

睡眠不足は、自分では気づかないうちに心と体に様々なサインとなって現れます。ここでは、身体的な症状と、精神・認知機能に関する症状に分けて、具体的なサインを解説します。ご自身の状態と照らし合わせながら、睡眠が足りているかチェックしてみましょう。

| カテゴリ | 症状 | チェック |

|---|---|---|

| 身体のサイン | □ 最近、原因不明の頭痛が続く | |

| □ 立ちくらみや、乗り物酔いのような吐き気を感じることがある | ||

| □ 十分寝たつもりでも、朝から疲労感やだるさが抜けない | ||

| □ 以前より風邪をひきやすくなった、または治りにくくなった | ||

| □ 化粧ノリが悪く、肌荒れやニキビが気になる | ||

| □ 食欲がなかったり、逆に甘いものや脂っこいものを過剰に欲したりする | ||

| 心・認知機能のサイン | □ 仕事や勉強に集中できず、簡単なミスが増えた | |

| □ 物忘れが多くなった、新しいことを覚えるのが億劫に感じる | ||

| □ ささいなことでイライラしたり、落ち込んだりしやすくなった | ||

| □ 会議中や電車の中などで、強い眠気に襲われることがある |

上記の項目に複数当てはまる場合は、睡眠不足が影響している可能性があります。それぞれの症状について、なぜ起こるのかを詳しく見ていきましょう。

身体にあらわれる症状

頭痛

睡眠不足の際によく見られる症状の一つが頭痛です。「寝不足で頭が痛い」という経験は多くの人にあるのではないでしょうか。この頭痛にはいくつかの原因が考えられます。

一つは、自律神経の乱れによる血管の拡張です。睡眠不足は、体を緊張・興奮させる交感神経と、リラックスさせる副交感神経のバランスを崩します。睡眠不足の状態では交感神経が優位になりがちですが、その反動で脳の血管が急激に拡張することがあります。この血管の拡張が周囲の三叉神経を刺激し、ズキンズキンと脈打つような「片頭痛」に似た痛みを引き起こすのです。

もう一つは、緊張型頭痛です。睡眠不足による疲労やストレスは、首や肩、頭部の筋肉を無意識に緊張させます。この筋肉の緊張が続くと、血行が悪くなり、疲労物質が溜まります。これが神経を刺激し、頭全体が締め付けられるような、重苦しい痛みを引き起こします。デスクワークなどで同じ姿勢を続けることが多い人は、特にこのタイプの頭痛が起こりやすい傾向があります。

吐き気・めまい

睡眠不足による吐き気やめまいも、主に自律神経の乱れが原因で起こります。自律神経は、内臓の働きや平衡感覚を司る三半規管の機能もコントロールしています。

睡眠不足によって自律神経のバランスが崩れると、胃腸の働きが低下し、消化不良や胃酸の過剰分泌が起こりやすくなります。これが、胸やけや吐き気といった不快な症状につながります。

また、めまいに関しては、自律神経の乱れが内耳にある三半規管や血圧の調整機能に影響を与えることで生じます。血圧のコントロールがうまくいかなくなると、急に立ち上がった際に血圧が下がり、脳への血流が一時的に不足する「起立性低血圧」のような状態になり、立ちくらみや浮遊感のあるめまいを感じることがあります。これらの症状は、休息が必要だという体からの重要なサインです。

疲労感・倦怠感

「たくさん寝たはずなのに、朝から体がだるい」「日中、常に疲労感がつきまとう」。このような症状も、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。

私たちの体は、深いノンレム睡眠中に成長ホルモンを分泌し、日中の活動で傷ついた細胞や組織を修復しています。また、体内に蓄積された疲労物質も、睡眠中に分解・除去されます。

しかし、睡眠不足や質の低い睡眠では、この修復・回復プロセスが十分に行われません。その結果、疲労が翌日に持ち越され、慢性的な疲労感や倦怠感となって現れるのです。特に、睡眠サイクルの前半に集中して現れる深いノンレム睡眠が不足すると、身体的な疲労が抜けにくくなります。

免疫力の低下(風邪をひきやすい)

「最近、よく風邪をひく」「一度ひくと長引く」と感じる場合、睡眠不足による免疫力の低下が考えられます。

睡眠は、私たちの体をウイルスや細菌などの外敵から守る免疫システムと密接に関わっています。特に、免疫細胞であるT細胞やNK(ナチュラルキラー)細胞などの働きは、睡眠中に活性化することが知られています。これらの細胞は、体内に侵入した異物や、がん細胞などを見つけて攻撃する重要な役割を担っています。

睡眠時間が不足すると、これらの免疫細胞の数や活動が低下し、免疫システム全体の機能が弱まります。ある研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて約3倍も風邪をひきやすいという結果が報告されています。健康を維持するためには、十分な質の高い睡眠を確保し、免疫力を高く保つことが不可欠です。

肌荒れ

睡眠不足が続くと、肌のコンディションが悪化しやすくなります。これは、疲労回復と同様に、肌の健康もまた睡眠中に分泌される成長ホルモンに大きく依存しているためです。

成長ホルモンは、肌の細胞分裂を促し、新しい皮膚細胞への生まれ変わり、いわゆる「ターンオーバー」を活性化させます。このターンオーバーによって、日中に紫外線などでダメージを受けた肌が修復され、健康な状態が保たれます。

しかし、睡眠不足で成長ホルモンの分泌が減少すると、ターンオーバーのサイクルが乱れてしまいます。その結果、古い角質が肌表面に留まり、くすみやごわつきの原因となるほか、バリア機能が低下して乾燥しやすくなったり、ニキビや吹き出物などの肌トラブルが起きやすくなったりするのです。「美肌は夜つくられる」という言葉の通り、健やかな肌を保つためには、質の良い睡眠が欠かせません。

食欲不振

睡眠不足は、食欲にも影響を及ぼします。前述の通り、自律神経の乱れは胃腸の働きを低下させるため、食欲不振や消化不良を引き起こすことがあります。

一方で、逆の現象、つまり「過食」に繋がるケースも少なくありません。睡眠不足になると、食欲を増進させるホルモンである「グレリン」の分泌が増加し、食欲を抑制するホルモンである「レプチン」の分泌が減少することが分かっています。このホルモンバランスの乱れにより、満腹感を得にくくなり、特に高カロリーなものや甘いものを過剰に欲するようになります。これが、睡眠不足が肥満につながる一因ともなっています。食欲が極端にない、あるいはありすぎる場合も、睡眠を見直すきっかけと言えるでしょう。

精神・認知機能にあらわれる症状

集中力・記憶力・意欲の低下

睡眠不足が最も顕著に影響を及ぼすのが、脳の高度な機能、いわゆる認知機能です。特に、思考、判断、計画、感情のコントロールなどを司る「前頭前野(前頭葉の一部)」の働きが著しく低下します。

前頭前野の機能が低下すると、以下のような症状が現れます。

- 集中力の低下: 注意が散漫になり、一つの作業に集中し続けることが難しくなります。その結果、ケアレスミスが増えたり、仕事の効率が大幅に落ちたりします。

- 記憶力の低下: 新しい情報を覚えたり、覚えたことを思い出したりする能力が低下します。睡眠中、特にレム睡眠中には記憶の整理と定着が行われるため、睡眠不足はこのプロセスを直接的に阻害します。

- 意欲の低下: 何事に対してもやる気が起きず、無気力な状態になります。新しいことに挑戦したり、面倒な作業に取り組んだりすることが億劫に感じられます。

これらの症状は、仕事や学業のパフォーマンスに深刻な影響を与えるだけでなく、日常生活の質そのものを低下させる要因となります。

イライラや不安感

「寝不足だと、ささいなことでカッとなる」「理由もなく不安になったり、気分が落ち込んだりする」。このような感情の波も、睡眠不足の典型的なサインです。

これは、脳内の感情を司る「扁桃体」と、理性を司る「前頭前野」の連携がうまくいかなくなるために起こります。扁桃体は、恐怖や不安といった原始的な感情を生み出す部分です。通常、前頭前野がこの扁桃体の活動を適切にコントロールし、感情的な反応を抑制しています。

しかし、睡眠不足になると前頭前野の機能が低下するため、扁桃体の活動を抑えきれなくなります。その結果、ネガティブな刺激に対して過剰に反応してしまい、イライラや攻撃性が増したり、不安感を強く感じたりするようになるのです。感情のコントロールが難しいと感じる時は、まず睡眠が足りているかを確認してみることが重要です。

日中の強い眠気

日中の強い眠気は、睡眠不足の最も直接的で分かりやすいサインです。夜間の睡眠で心身の休息が不十分なため、脳が休息を求めて警告を発している状態と言えます。

特に注意が必要なのが、自分では制御できないほどの急な眠気に襲われるケースです。会議中や運転中など、本来であれば起きていなければならない状況で眠気を感じるのは、睡眠負債がかなり蓄積している証拠です。

さらに危険なのが、本人が自覚しないまま数秒間眠りに落ちる「マイクロ睡眠」です。運転中にマイクロ睡眠が起これば、それは重大な事故に直結します。日中に耐えがたい眠気を感じる場合は、単なる寝不足と軽視せず、生活習慣の見直しや、場合によっては専門医への相談が必要です。

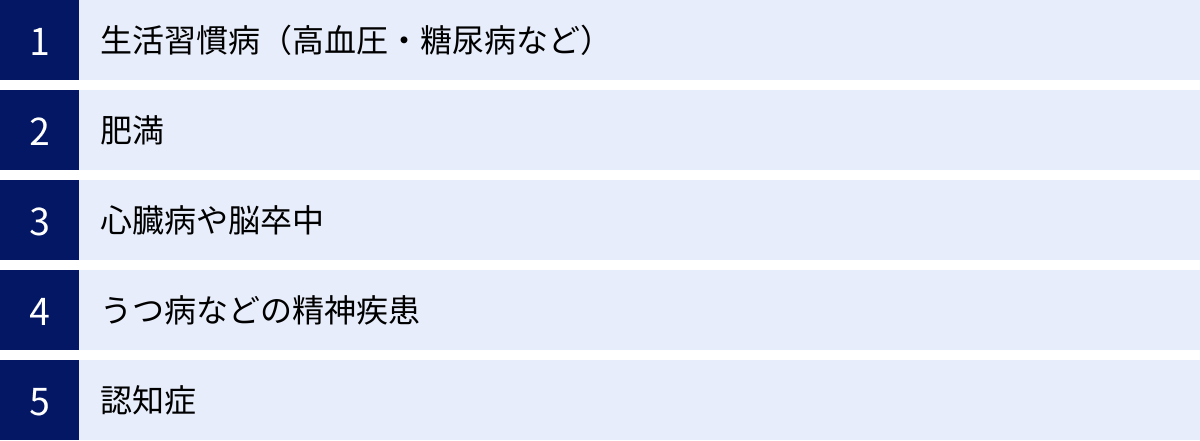

睡眠不足が招く長期的な健康リスク

睡眠不足の影響は、日中の眠気や集中力の低下といった短期的なものに留まりません。慢性的な睡眠不足、すなわち「睡眠負債」が蓄積されると、将来的には命に関わるような深刻な病気のリスクを高めることが、数多くの研究によって明らかになっています。ここでは、睡眠不足が引き起こす長期的な健康リスクについて詳しく解説します。

生活習慣病(高血圧・糖尿病など)

睡眠は、血圧や血糖値などを正常に保つホルモンの分泌や自律神経の働きと深く関わっています。睡眠不足が続くと、これらの調整機能に異常が生じ、生活習慣病の発症リスクが高まります。

- 高血圧: 健康な人では、睡眠中は副交感神経が優位になり、血圧は日中よりも10~20%低下します。しかし、睡眠不足の状態では交感神経の緊張が続き、夜間も血圧が十分に下がりません。このような状態が慢性化すると、血管に常に負担がかかり、高血圧を発症しやすくなります。高血圧は、心臓病や脳卒中の最大の危険因子です。

- 糖尿病: 睡眠は、血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」の働きにも影響を与えます。睡眠不足が続くと、インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」という状態が引き起こされます。インスリン抵抗性が高まると、血糖値を下げるために膵臓がより多くのインスリンを分泌しなければならず、やがて膵臓が疲弊してインスリンの分泌能力が低下し、2型糖尿病を発症するリスクが高まります。ある研究では、睡眠時間が5時間以下の人は、7~8時間の人に比べて糖尿病になるリスクが2.5倍以上になるという報告もあります。

肥満

「寝ないと太る」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは科学的にも根拠のある事実です。睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスを崩し、肥満を招きやすくします。

- グレリン: 胃から分泌され、食欲を増進させる働きを持つホルモン。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌され、脳の満腹中枢に作用して食欲を抑制する働きを持つホルモン。

睡眠不足の状態になると、食欲を増進させるグレリンの分泌が増加し、食欲を抑制するレプチンの分泌が減少します。このホルモンバランスの乱れにより、空腹感を強く感じ、満腹感を得にくくなるため、必要以上に食べてしまいやすくなります。特に、高カロリー、高脂肪、高糖質な食品を好む傾向が強まることも分かっています。

さらに、睡眠不足による疲労感は日中の活動量を低下させ、消費エネルギーの減少にもつながります。摂取エネルギーが増え、消費エネルギーが減るというダブルパンチで、体重が増加しやすくなるのです。

心臓病や脳卒中

心臓病(狭心症、心筋梗塞など)や脳卒中(脳梗塞、脳出血など)は、日本人の死因の上位を占める深刻な疾患ですが、これらの発症にも睡眠不足が深く関わっています。

その背景には、これまで述べてきた高血圧、糖尿病、肥満といった危険因子が複合的に絡み合っていることが挙げられます。

- 睡眠不足が高血圧を引き起こし、血管に常に圧力がかかる。

- 睡眠不足がインスリン抵抗性を高め、高血糖状態が血管の内壁を傷つける。

- 睡眠不足が肥満を招き、血液中のコレステロールや中性脂肪が増加する。

これらの要因が重なることで、血管の壁にコレステロールなどが蓄積し、血管が硬く、もろくなる「動脈硬化」が進行します。動脈硬化が心臓の血管(冠動脈)で進めば狭心症や心筋梗塞に、脳の血管で進めば脳梗塞につながります。また、もろくなった血管が破れれば脳出血を引き起こします。

つまり、睡眠不足は動脈硬化を促進する土壌を作り、命に関わる心血管疾患のリスクを直接的・間接的に高める、非常に危険な要因なのです。

うつ病などの精神疾患

睡眠と心の健康は、表裏一体の関係にあります。「眠れないから気分が落ち込む」のか、「気分が落ち込んでいるから眠れない」のか、鶏と卵のような関係で、相互に悪影響を及ぼし合います。

不眠は、うつ病の最も代表的な症状の一つです。実際、うつ病患者の約9割が何らかの睡眠障害を抱えていると言われています。一方で、慢性的な不眠症が、将来のうつ病発症の強力なリスク因子になることも明らかになっています。不眠症の人は、そうでない人に比べてうつ病になるリスクが数倍高いというデータもあります。

この背景には、脳内の神経伝達物質の乱れが考えられます。精神を安定させる働きのある「セロトニン」や、意欲に関わる「ドーパミン」などの神経伝達物質は、睡眠中に生成・調整されます。睡眠不足が続くと、これらのバランスが崩れ、感情のコントロールが難しくなり、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症しやすくなるのです。

また、睡眠不足による日中のパフォーマンス低下やイライラが、対人関係のトラブルや仕事上の失敗を招き、それがさらなるストレスとなって不眠を悪化させるという悪循環に陥ることも少なくありません。

認知症

近年、睡眠と認知症、特にアルツハイマー型認知症との関連が注目されています。アルツハイマー型認知症は、脳内に「アミロイドβ」という異常なたんぱく質が蓄積することが原因の一つと考えられています。

最新の研究により、脳には「グリンパティックシステム」という、睡眠中に脳内の老廃物を洗い流す独自の浄化システムがあることが分かってきました。このシステムは、特に深いノンレム睡眠中に活発に働きます。

睡眠不足によって深い眠りの時間が短くなると、このグリンパティックシステムの働きが低下し、脳の老廃物であるアミロイドβを十分に除去できなくなります。その結果、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなり、将来的なアルツハイマー型認知症の発症リスクを高める可能性が指摘されているのです。

まだ研究途上の分野ではありますが、中年期からの質の高い睡眠習慣が、将来の認知機能の維持に重要である可能性は非常に高いと言えるでしょう。長期的な視点で見ても、健康な脳を保つために、日々の睡眠を大切にすることが極めて重要です。

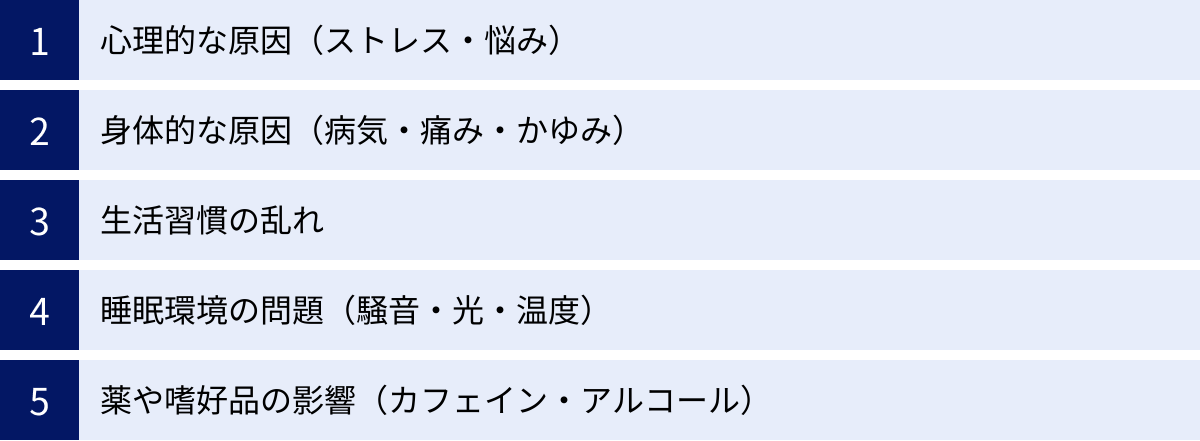

なぜ睡眠不足になるのか?考えられる5つの原因

質の高い睡眠を妨げる原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。ここでは、睡眠不足を引き起こす代表的な5つの原因を「心理的」「身体的」「生活習慣」「環境」「嗜好品など」のカテゴリーに分けて解説します。ご自身の生活を振り返り、どの要因が当てはまるか考えてみましょう。

① 心理的な原因(ストレス・悩み)

精神的なストレスは、不眠の最大の原因の一つです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭内の問題、将来への不安など、心配事や悩みがあると、脳はリラックスできず、覚醒状態が続いてしまいます。

これは、ストレスを感じると、体を活動モードにする「交感神経」が活発になるためです。交感神経が優位になると、心拍数や血圧が上がり、筋肉が緊張し、体は「戦うか逃げるか(Fight-or-Flight)」の準備状態に入ります。この状態では、心身を休息モードにする「副交感神経」への切り替えがうまくいかず、スムーズな入眠が妨げられます。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

- ベッドに入っても、仕事の失敗や上司との会話が頭から離れない。

- 翌日の重要なプレゼンテーションのことを考えると、緊張して目が冴えてしまう。

- パートナーとの喧嘩の後、気持ちが高ぶって眠れない。

こうした精神的な興奮は、寝つきを悪くする(入眠障害)だけでなく、夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)や、朝早くに目が覚めて二度寝できない(早朝覚醒)の原因にもなります。ストレスを完全になくすことは難しいですが、自分なりのリラックス法を見つけ、就寝前に心と体を落ち着かせることが重要です。

② 身体的な原因(病気・痛み・かゆみ)

何らかの身体的な不調や病気が、睡眠の質を低下させているケースも少なくありません。痛み、かゆみ、息苦しさ、頻尿といった不快な症状は、眠りを直接的に妨げます。

- 痛み: 関節リウマチや変形性関節症、腰痛、頭痛など、慢性的な痛みを抱えていると、寝返りを打つたびに痛みで目が覚めてしまうことがあります。

- かゆみ: アトピー性皮膚炎や蕁麻疹など、強いかゆみを伴う皮膚疾患は、夜間に症状が悪化する傾向があり、無意識に掻きむしってしまい睡眠が中断されます。

- 呼吸器系の症状: 喘息の発作による咳や息苦しさ、アレルギー性鼻炎による鼻づまりは、安眠を妨げます。後述する「睡眠時無呼吸症候群」も、深刻な睡眠障害を引き起こす代表的な身体的原因です。

- 頻尿: 前立腺肥大症や過活動膀胱、糖尿病などの影響で夜間に何度もトイレに起きるようになると、睡眠が分断され、深い眠りを得られなくなります。

- その他の疾患: 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)は、動悸や発汗、神経の高ぶりを引き起こし、不眠の原因となります。また、「むずむず脚症候群」のように、脚の不快感で眠れなくなる病気もあります。

これらの身体的な原因が疑われる場合は、セルフケアだけでの改善は困難です。まずは原因となっている病気の治療を優先することが、睡眠改善への第一歩となります。

③ 生活習慣の乱れ

現代人の睡眠不足の大きな原因となっているのが、不規則な生活習慣です。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が乱れると、睡眠と覚醒のリズムが崩れ、不眠につながります。

体内時計を乱す主な生活習慣には、以下のようなものが挙げられます。

- 不規則な就寝・起床時間: シフト勤務や交代制勤務、夜勤などは体内時計を最も乱しやすい働き方です。また、平日の寝不足を補うために休日に昼過ぎまで寝ている「寝だめ」も、月曜日の朝に起きるのが辛くなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」を引き起こし、リズムを乱す原因となります。

- 夜型の生活: 深夜までの残業や、夜遅くまでのスマートフォンの使用、ゲーム、動画視聴などは、脳を覚醒させ、就寝時間を後ろにずらしてしまいます。

- 運動不足: 日中の適度な運動は、心地よい疲労感を生み、夜の寝つきを良くする効果があります。しかし、運動不足の生活では、この「運動による睡眠促進効果」を得られにくくなります。

- 不規則な食事: 食事の時間も体内時計の調整に関わっています。朝食を抜いたり、夜遅くに食事をとったりすると、消化活動が睡眠を妨げ、リズムが乱れる原因になります。

規則正しい生活は、質の高い睡眠を得るための基本中の基本です。まずは起床時間を一定にすることから始めてみましょう。

④ 睡眠環境の問題(騒音・光・温度)

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることも非常に重要です。自分では慣れているつもりでも、無意識のうちに睡眠の質を低下させている要因が隠れているかもしれません。

- 光: 光は、体内時計を調整する最も強力な因子です。夜に強い光を浴びると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑制され、寝つきが悪くなります。特に、スマートフォンやパソコン、テレビなどが発するブルーライトは、メラトニンを抑制する作用が強いため、就寝前の使用は避けるべきです。遮光性の低いカーテンから差し込む街灯や、豆電球、電子機器のランプの光なども、睡眠の深さを妨げる要因となり得ます。

- 音: 交通量の多い道路沿いの騒音、近隣住民の生活音、家族のいびきや歯ぎしりなど、睡眠を妨げる音は様々です。たとえ音で目が覚めなくても、脳は音に反応して浅い眠りの状態になり、睡眠の質が低下することがあります。

- 温度・湿度: 寝室が暑すぎたり寒すぎたり、湿気が多かったり乾燥しすぎていたりすると、不快感で寝苦しくなります。夏場は寝汗で、冬場は寒さで目が覚めることもあります。一般的に、寝室の快適な温度は20℃前後(夏は25~26℃、冬は22~23℃)、湿度は50~60%が目安とされています。

- 寝具: 体に合わない枕やマットレスも、安眠を妨げる大きな原因です。枕が高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると、体圧がうまく分散されず、腰痛や寝返りの妨げにつながります。

⑤ 薬や嗜好品の影響(カフェイン・アルコール)

日常的に摂取している飲み物や食べ物、薬が、知らず知らずのうちに睡眠を妨げていることがあります。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることで、眠気を感じにくくさせます。カフェインの効果は個人差がありますが、摂取後30分ほどで効き始め、その効果は4~6時間程度持続すると言われています。そのため、夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきの悪さや睡眠の質の低下に直結します。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールには一時的な入眠作用がありますが、睡眠の後半部分で効果が切れると、逆に交感神経を刺激して目を覚まさせる作用があります(中途覚醒)。また、アルコールは深いノンレム睡眠を減少させ、睡眠全体の質を著しく低下させます。利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚める原因にもなります。

- ニコチン(タバコ): タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、交感神経を刺激して心拍数や血圧を上昇させ、寝つきを悪くします。また、睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めやすくなることも指摘されています。

- 薬の副作用: 処方薬や市販薬の中には、副作用として不眠や眠気を引き起こすものがあります。例えば、一部の降圧薬、ステロイド薬、気管支拡張薬、抗うつ薬などには覚醒作用がある場合があります。逆に、抗ヒスタミン薬(かぜ薬やアレルギーの薬)は強い眠気を引き起こしますが、睡眠の質そのものを改善するわけではありません。薬を服用していて睡眠に変化があった場合は、自己判断で中止せず、医師や薬剤師に相談することが重要です。

今日からできる!睡眠の質を高める解消法

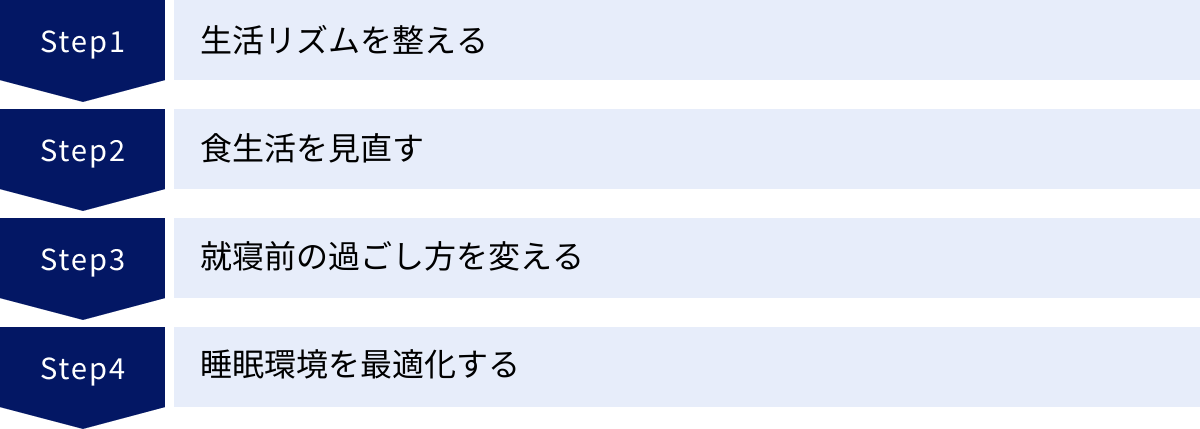

睡眠不足の原因が分かったら、次はいよいよ具体的な対策です。ここでは、生活習慣、食事、就寝前の過ごし方、睡眠環境という4つの側面から、今日からすぐに始められる睡眠の質を高めるための具体的な方法を紹介します。

生活リズムを整える

質の高い睡眠の鍵を握るのは、規則正しい生活リズムです。私たちの体に備わっている「体内時計」を正常に保つことが、夜の自然な眠りにつながります。

休日でも起床時間を一定にする

平日の睡眠不足を解消しようと、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」。これは一見、合理的に見えますが、体内時計を大きく乱す原因となります。休日に起床時間がずれると、体内時計もその分後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜になっても眠れず、月曜の朝は強い眠気とだるさを抱えて迎えることになりがちです。これが「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」です。

これを防ぐためには、休日でも平日と同じ時刻か、遅くとも1~2時間以内には起きるように心がけましょう。最初は辛く感じるかもしれませんが、これを続けることで体内時計が安定し、一週間を通して快適な睡眠リズムを維持しやすくなります。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

体内時計の周期は、実は24時間よりも少し長いため、毎日リセットする必要があります。そのリセットの役割を果たすのが「太陽の光」です。

朝、目覚めたらすぐにカーテンを開けて、15分から30分ほど朝日を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わると、体内時計がリセットされると同時に、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。つまり、朝にしっかり光を浴びることが、夜の快眠の準備になるのです。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりもずっと強いため、ベランダに出たり、少し散歩したりするだけでも効果があります。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。運動によって体温が一時的に上昇し、夜にかけて体温が下がる際の落差が、自然な眠気を誘います。

運動のタイミングとしては、就寝の3時間ほど前が理想的です。夕方から夜の早めの時間帯に、ウォーキングやジョギング、ヨガなどの軽い有酸素運動を30分程度行うのがおすすめです。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい逆効果になるため注意が必要です。運動習慣がない人は、一駅手前で降りて歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めてみましょう。

昼寝は15時までに20分程度で済ませる

日中に強い眠気を感じる場合は、短い昼寝が有効です。昼寝には、疲労回復や午後の作業効率を向上させる効果があります。

ただし、昼寝にはコツがあります。時間は15~20分程度に留めることが重要です。30分以上の長い昼寝は、深い睡眠に入ってしまい、目覚めたときに頭がぼーっとしたり、夜の睡眠に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。また、昼寝をするなら15時までにしましょう。夕方以降の昼寝は、夜の寝つきを悪くする原因となります。昼寝の前にコーヒーなどカフェインを摂取すると、ちょうど起きる頃にカフェインが効き始め、すっきりと目覚めやすくなります。

食生活を見直す

何をいつ食べるかという食生活も、睡眠の質に大きく影響します。

バランスの取れた食事を3食とる

規則正しく3食を摂ることは、生活リズムを整える上で重要です。特に、朝食は体内時計をリセットするスイッチの一つです。朝食を抜くと、体温が上がりにくく、午前中の活動モードへの切り替えがうまくいきません。

また、睡眠の質を高める栄養素を意識的に摂るのもおすすめです。

- トリプトファン: メラトニンの原料となる必須アミノ酸。日中にセロトニンに変わり、夜にメラトニンになります。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれます。

- GABA(ギャバ): 興奮を鎮め、リラックス効果をもたらすアミノ酸の一種。トマト、かぼちゃ、発芽玄米などに含まれます。

- グリシン: 深いノンレム睡眠の時間を増やし、睡眠の質を向上させる効果が報告されているアミノ酸。エビ、ホタテ、カニなどの魚介類に豊富です。

これらの栄養素を、ビタミンやミネラルと共にバランス良く摂ることが大切です。

夕食は就寝の2~3時間前までに済ませる

就寝直前に食事をすると、消化活動のために胃腸が活発に働き続けます。これにより、脳や体が十分に休息できず、睡眠が浅くなる原因となります。また、睡眠中は深部体温(体の内部の温度)が下がることが快眠の条件ですが、就寝直前の食事はこの体温低下を妨げます。

夕食は、できるだけ就寝の2~3時間前までに済ませるようにしましょう。仕事などで夕食が遅くなる場合は、消化の良いものを少量摂る程度に留め、脂っこいものや量の多い食事は避けるのが賢明です。

就寝前の過ごし方を変える

眠りにつく前の時間は、心と体をリラックスモードに切り替えるための大切な時間です。

就寝1~2時間前にぬるめのお湯で入浴する

就寝の1~2時間前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、寝つきが良くなります。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、入浴後に下がり始めるタイミングで、自然な眠気が訪れます。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい逆効果なので注意しましょう。シャワーだけで済ませる場合も、少し長めに浴びて体を温めることを意識すると良いでしょう。

就寝前はスマホやパソコンを見ない

スマートフォンやパソコン、タブレットなどが発するブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。就寝前にこれらのデバイスを使用すると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いし、覚醒してしまいます。少なくとも就寝の1時間前には使用をやめ、デジタルデトックスの時間を設けましょう。寝室にスマートフォンを持ち込まない、というルールを作るのも効果的です。

カフェインやアルコール、喫煙を控える

前述の通り、カフェイン、アルコール、ニコチンは睡眠の質を著しく低下させます。カフェインは夕方以降、アルコールとニコチンは就寝の3~4時間前からは摂取を控えるのが理想です。寝酒は百害あって一利なし、と心得ましょう。

音楽やアロマでリラックスする

就寝前は、自分が心地よいと感じる方法でリラックスすることが大切です。

- 音楽: 心拍数に近いゆったりとしたテンポの音楽や、川のせせらぎ、波の音といった自然音には、副交感神経を優位にする効果があります。

- アロマ: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなどの香りには鎮静作用があり、心身をリラックスさせてくれます。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュに1~2滴垂らして枕元に置いたりするのも良いでしょう。

- 軽いストレッチ: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチや、深呼吸も効果的です。

- 読書: デジタルデバイスではなく、紙の書籍での読書は、心を落ち着かせるのに役立ちます。ただし、興奮するような内容の本は避けましょう。

睡眠環境を最適化する

睡眠中の快適さを左右する寝室の環境も見直してみましょう。

自分に合った寝具(枕やマットレス)を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要なアイテムです。

- 枕: 理想的な高さは、仰向けに寝たときに首の骨が自然なS字カーブを保ち、横向きに寝たときに首の骨と背骨が一直線になる高さです。素材も、通気性や硬さなど、自分の好みに合わせて選びましょう。

- マットレス: 適度な硬さがあり、体圧が腰などに集中せず、うまく分散されるものが理想です。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると体に圧力がかかって血行を妨げます。寝返りがスムーズに打てるかどうかも重要なポイントです。

寝室の温度や湿度を快適に保つ

エアコンや加湿器、除湿機などを活用し、寝室の温度を夏場は25~26℃、冬場は22~23℃、湿度を通年で50~60%に保つようにしましょう。快適な温湿度は、寝苦しさをなくし、中途覚醒を防ぎます。

寝室は暗く静かな環境にする

睡眠中のメラトニン分泌を妨げないよう、寝室はできるだけ暗くすることが重要です。遮光カーテンを利用して外からの光を遮断し、豆電球なども消すのが理想です。もし真っ暗だと不安な場合は、フットライトなど直接目に入らない低い位置の明かりを利用しましょう。騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの方法です。

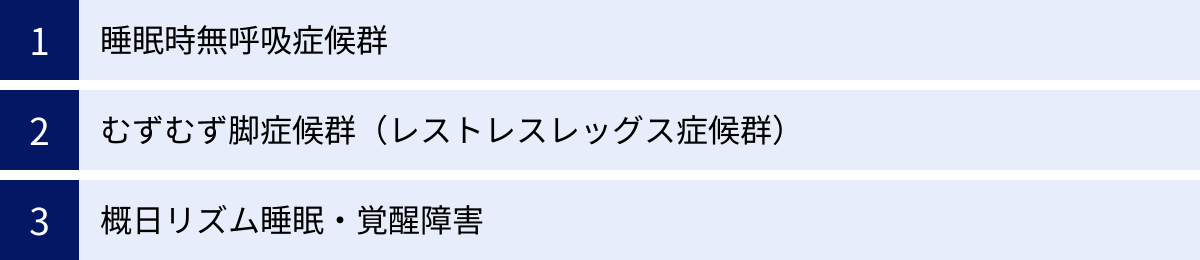

注意すべき睡眠不足の裏に隠れた病気

セルフケアを試みても睡眠の問題が改善しない場合、その背景には治療が必要な睡眠障害やその他の病気が隠れている可能性があります。単なる睡眠不足と自己判断せず、専門的なアプローチが必要なケースがあることを知っておくことが重要です。ここでは、代表的な睡眠関連の病気について解説します。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。空気の通り道である上気道が、肥満や扁桃肥大、顎が小さいことなどが原因で塞がってしまうことで起こります。

主な症状

- 大きないびきと、その後の呼吸停止: 家族などベッドパートナーから指摘されることが最も多い発見のきっかけです。

- 日中の強い眠気や倦怠感: 夜間に無呼吸と覚醒を繰り返しているため、脳も体も全く休めていません。その結果、日中に耐えがたい眠気に襲われ、仕事中の居眠りや交通事故のリスクが非常に高くなります。

- 起床時の頭痛や口の渇き: 無呼吸による低酸素状態や、口呼吸が原因で起こります。

- 夜間の頻尿

この病気の恐ろしさは、睡眠の質を著しく低下させるだけでなく、繰り返される無呼吸と低酸素状態が心臓や血管に大きな負担をかけ、高血圧、不整脈、心筋梗塞、脳卒中といった生命に関わる合併症のリスクを数倍に高める点にあります。

大きないびきや呼吸の停止を指摘されたり、十分な睡眠時間をとっているはずなのに日中の眠気が異常に強い場合は、専門の医療機関(睡眠外来、呼吸器内科など)で検査を受けることを強く推奨します。治療法としては、睡眠中に鼻から空気を送り込んで気道の閉塞を防ぐCPAP(シーパップ)療法が一般的です。

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)

むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome, RLS)は、主に夕方から夜にかけて、じっと座っていたり横になったりしているときに、脚(時には腕などにも)に不快な感覚が現れる病気です。その感覚は、「むずむずする」「虫が這うような感じ」「ピリピリする」「火照る」「痛み」など、人によって様々です。

この不快感は、脚を動かしたり、歩き回ったりすることで一時的に和らぐのが特徴です。そのため、患者は眠りにつくために絶えず脚を動かしたいという強い衝動に駆られ、深刻な入眠障害を引き起こします。

原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの機能異常や、鉄分の不足が関わっていると考えられています。特に、鉄欠乏性貧血の女性や、妊娠中の女性、腎不全で透析を受けている患者などに多く見られます。

脚の不快感でなかなか寝付けない、という症状が続く場合は、この病気の可能性も考えられます。鉄分の補充や、ドーパミンの働きを助ける薬物療法によって症状が劇的に改善することが多いため、神経内科や睡眠外来への相談がおすすめです。

概日リズム睡眠・覚醒障害

これは、体内に備わっている約24時間周期の体内時計(概日リズム)と、社会生活で要求される睡眠・覚醒スケジュールとの間に慢性的なズレが生じ、睡眠の問題や日中の機能低下を引き起こす障害の総称です。

代表的なタイプには以下のようなものがあります。

- 睡眠・覚醒相後退型: いわゆる「極端な夜型」です。体内時計が通常よりも後ろにずれており、深夜(例えば午前2時~4時頃)にならないと眠れず、朝も起きることができません。無理に早起きしようとすると、深刻な睡眠不足に陥ります。思春期や若年成人に多く見られます。

- 睡眠・覚醒相前進型: 「極端な朝型」で、高齢者に多く見られます。夕方の早い時間帯(例えば午後7時~9時頃)に強い眠気に襲われて眠ってしまい、その分、早朝(午前2時~4時頃)に目が覚めて二度寝ができません。

- 交代勤務型: 夜勤や不規則なシフト勤務に従事する人に見られます。勤務スケジュールが体内時計と頻繁にずれるため、勤務中の眠気や作業ミス、勤務時間外の不眠に悩まされます。

- 非24時間睡眠・覚醒リズム障害: 体内時計が24時間周期に同調できず、毎日少しずつ眠る時間と起きる時間が後ろにずれていくタイプです。特に全盲の人に多く見られます。

これらの障害は、本人の「だらしない」といった性格の問題ではなく、体内時計の機能的な問題です。治療には、高照度光療法(強い光を浴びて体内時計をリセットする治療)や、メラトニン受容体作動薬などが用いられます。生活リズムの調整だけでは改善が難しい場合は、睡眠専門医への相談が必要です。

セルフケアで改善しない場合は医療機関へ

様々なセルフケアを2週間から1ヶ月程度試しても、睡眠に関する悩みが一向に改善しない場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを借りることを検討しましょう。適切な診断と治療を受けることで、長年の悩みが解決に向かうことも少なくありません。

病院受診を検討するべき症状の目安

どのような状態になったら病院へ行くべきか、その目安を以下に示します。これらの項目に一つでも当てはまる場合は、医療機関の受診を考えてみましょう。

- 不眠症状が週に3日以上あり、それが1ヶ月以上続いている: 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう、ぐっすり眠れた感じがしない、といった症状が慢性化している場合。

- 日中の強い眠気で、仕事や学業、日常生活に支障が出ている: 会議中や運転中など、危険な状況で眠り込んでしまうことがある。集中力が続かず、ミスが増えた。

- 家族やパートナーから、いびきや睡眠中の呼吸の停止を指摘された: これは睡眠時無呼吸症候群の強いサインです。

- 脚のむずむず感や不快感で眠れない: むずむず脚症候群の可能性があります。

- 睡眠不足が原因で、気分がひどく落ち込んだり、不安感が強くなったりしている: うつ病や不安障害など、精神疾患が背景にある可能性があります。

- 眠るのが怖い、ベッドに入るのが苦痛に感じる: 不眠に対する強い恐怖や不安(精神生理性不眠)に陥っている状態です。

- 市販の睡眠改善薬を試しても効果がない、あるいは薬をやめられない: 依存や耐性が形成されている可能性や、原因が他にある可能性が考えられます。

特に、日中の制御できない眠気や、呼吸の停止は、放置すると重大な事故や健康問題につながる危険なサインです。速やかに専門医に相談してください。

何科を受診すればいい?

睡眠の問題で病院に行こうと思っても、何科を受診すればよいか迷うかもしれません。症状や原因として考えられることに応じて、適切な診療科を選ぶことが重要です。

| 診療科 | 主な対象となる症状・原因 |

|---|---|

| 精神科・心療内科 | ・ストレス、不安、うつ気分など、精神的な不調が不眠の主な原因と考えられる場合。 ・眠れないこと自体が強いストレスや恐怖になっている場合。 |

| 睡眠外来 | ・睡眠に関する専門的な検査や治療を希望する場合。 ・いびき、無呼吸、日中の強い眠気、むずむず脚、生活リズムの問題など、原因がはっきりしない複雑な睡眠の問題を抱えている場合。 ・終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの精密検査が必要なケース。 |

| 内科・呼吸器内科 | ・いびきや無呼吸が主な悩みで、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が強く疑われる場合。 ・高血圧や糖尿病などの生活習慣病があり、それが睡眠に影響している可能性がある場合。 ・身体的な病気(痛み、かゆみ、頻尿など)が不眠の原因と考えられる場合の初期相談。 |

精神科・心療内科

ストレスやうつ、不安障害などが不眠の背景にあると考えられる場合に最も適した診療科です。睡眠の問題だけでなく、根本にある心の不調に対してもアプローチしてくれます。カウンセリングや、必要に応じて睡眠薬や抗うつ薬、抗不安薬などの薬物療法が行われます。

睡眠外来

睡眠障害全般を専門的に扱う診療科です。大学病院や専門クリニックに設置されていることが多いです。「睡眠専門医」が在籍し、詳細な問診や、自宅や病院で行う精密な睡眠検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)を通じて、不眠の原因を正確に診断します。睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、ナルコレプシー、概日リズム睡眠障害など、あらゆる睡眠障害の診断と治療に対応しています。どこに相談すればよいか分からない場合、まず睡眠外来を探してみるのも良い選択です。

内科・呼吸器内科

大きないびきや無呼吸が主な症状であれば、まずは内科や呼吸器内科を受診するのが一般的です。これらの診療科では、睡眠時無呼吸症候群の簡易検査やCPAP療法の導入・管理を行っていることが多いです。また、高血圧や糖尿病などの内科的疾患が睡眠に影響を与えている可能性も考慮し、総合的に診察してくれます。

まずはかかりつけの内科医に相談し、必要に応じて専門の睡眠外来などを紹介してもらうという流れもスムーズです。大切なのは、一人で悩まずに勇気を出して専門家のドアを叩くことです。適切な治療を受けることで、質の高い睡眠と、それによってもたらされる健やかな毎日を取り戻すことができます。

まとめ

この記事では、睡眠不足が引き起こす様々な症状やリスク、その原因、そして今日からできる具体的な解消法まで、幅広く掘り下げてきました。

睡眠不足は、単なる眠気やだるさを引き起こすだけではありません。放置すれば、頭痛や吐き気といった身体的な不調から、集中力や意欲の低下といった精神的なパフォーマンスダウンにつながります。さらに、長期的には高血圧、糖尿病、肥満、心臓病、うつ病、認知症といった深刻な疾患のリスクを高める、健康の「静かなる脅威」です。

まずは、本記事で紹介したセルフチェックリストを活用し、ご自身の心と体のサインに耳を傾けてみましょう。もし睡眠不足の兆候が見られたら、その原因がどこにあるのかを生活習慣や環境、心理状態などから探り、できるところから改善に取り組むことが大切です。

生活リズムを整え、朝日を浴び、適度な運動を行い、バランスの取れた食事を心がける。そして、就寝前はスマートフォンから離れてリラックスタイムを設け、快適な寝室環境を整える。こうした一つひとつの積み重ねが、睡眠の質を大きく向上させます。

しかし、セルフケアを続けても改善が見られない場合や、いびき・無呼吸、日中の耐え難い眠気といった危険なサインがある場合は、決して一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談してください。睡眠の問題は、適切な診断と治療によって改善できるケースが非常に多いのです。

質の高い睡眠は、私たちの心と体を守り、日々の生活を豊かにするための最も重要な投資です。この記事が、皆さまの睡眠を見直し、より健康で活力に満ちた毎日を送るための一助となれば幸いです。