「日中、どうしようもなく眠い」「最近、なんだかイライラしやすい」。もし、あなたがこのような悩みを抱えているなら、それは単なる寝不足ではなく、「睡眠負債」がたまっている危険なサインかもしれません。

睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のように積み重なっていく状態を指します。この「見えない借金」は、私たちの心と体に静かに、しかし確実にダメージを与え、集中力の低下や体調不良はもちろん、将来的には生活習慣病やうつ病、認知症といった深刻な病気のリスクを高めることが分かっています。

現代社会を生きる私たちは、仕事や家事、育児、そしてスマートフォンやインターネットといった誘惑に囲まれ、睡眠時間を削りがちです。しかし、その代償は決して小さなものではありません。

この記事では、睡眠負債の正体から、その危険な症状、そして今日から実践できる具体的な解消法まで、網羅的に解説します。自分でも気づかないうちに抱え込んでしまった「睡眠の借金」に気づき、心身ともに健康で活力に満ちた毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠負債とは

「睡眠負債」という言葉を耳にしたことはあっても、その正確な意味や、単なる「睡眠不足」との違いを理解している人は少ないかもしれません。この章では、私たちの健康を静かに蝕む睡眠負債の正体に迫ります。

借金のように積み重なる睡眠不足のこと

睡眠負債とは、自分にとって必要な睡眠時間と、実際の睡眠時間との差(不足分)が、借金のように日々蓄積していく状態を指します。この概念は、睡眠研究の世界的権威であるスタンフォード大学のウィリアム・デメント教授によって提唱され、現代人の健康問題を考える上で非常に重要なキーワードとなっています。

例えば、あなたにとって理想的な睡眠時間が1日8時間だとします。しかし、仕事の都合で平日は毎日6時間半しか眠れていないとしましょう。この場合、1日あたり1時間半の睡眠が不足していることになります。これが「睡眠負債」です。たった1日なら「少し寝不足かな」で済むかもしれません。しかし、この状態が5日間続けば、1.5時間 × 5日 = 7.5時間もの負債がたまります。1ヶ月(20営業日)続けば、その負債は30時間にも膨れ上がります。

この「借金」は、金融機関の借金と同様に、放置すればするほど「利子」が付き、心身に様々な悪影響を及ぼします。最初は日中の軽い眠気や集中力の低下といった症状でも、負債が膨らむにつれて、免疫力の低下、生活習慣病、精神疾患、さらには認知症のリスク上昇といった、より深刻な問題へと発展していくのです。

睡眠負債の最も恐ろしい点は、本人がその状態に慣れてしまい、自覚しにくくなることです。慢性的に睡眠が足りない状態が続くと、脳がその状態を「通常」と認識しようとします。そのため、強い眠気を感じなくなり、「自分は短時間睡眠でも大丈夫な体質だ」と誤解してしまうケースが少なくありません。しかし、自覚症状がなくても、脳や体のパフォーマンスは確実に低下しています。これを「慢性的な部分的睡眠不足」と呼び、気づかぬうちに判断力や作業能力が低下し、重大な事故やミスにつながる危険性が指摘されています。

厚生労働省の「令和3年度 健康実態調査結果の概要」によると、日本人の成人のうち、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人の割合は37.7%にものぼります。これは、多くの人が睡眠負債を抱えるリスクにさらされていることを示唆しています。(参照:厚生労働省「令和3年度 健康実態調査結果の概要」)

睡眠には、主に二つの重要な役割があります。

- 脳と体の休息・修復: 睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に成長ホルモンが分泌され、日中の活動で傷ついた細胞の修復や疲労回復が行われます。

- 記憶の整理・定着: 脳は睡眠中に、日中に得た情報を整理し、必要な情報を長期記憶として定着させます。

睡眠負債がたまると、これらの重要なプロセスが十分に行われなくなります。その結果、疲れが取れない、新しいことを覚えられない、といった問題が生じるのです。

睡眠負債は、単なる一時的な寝不足ではありません。それは、日々のわずかな睡眠不足が慢性化し、心身の健康を根本から揺るがす深刻な状態なのです。次の章では、この睡眠負債がなぜたまってしまうのか、その主な原因について詳しく見ていきましょう。

睡眠負債がたまる主な原因

なぜ私たちは、知らず知らずのうちに睡眠の借金を抱え込んでしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、現代社会特有のライフスタイルや環境、個人の体質や健康状態など、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、睡眠負債がたまる5つの主な原因を深掘りしていきます。

睡眠時間の慢性的な不足

最も直接的で分かりやすい原因は、絶対的な睡眠時間の不足です。多くの人が、仕事、学業、家事、育児といった日々のタスクに追われ、睡眠時間を犠牲にしています。

- 長時間労働と通勤時間: 日本の労働環境は依然として長時間労働の傾向があり、それに加えて長い通勤時間が睡眠時間を圧迫しています。仕事の持ち帰りや自己啓発のための時間確保も、睡眠を削る一因です。

- 多様なライフスタイル: 24時間営業の店舗やサービスの普及、交代制勤務(シフトワーク)の増加により、夜間に活動する人が増え、規則正しい睡眠パターンを維持することが難しくなっています。

- 情報化社会の影響: スマートフォンやインターネットの普及は、私たちの生活を便利にした一方で、夜遅くまでSNSや動画、ゲームなどに時間を費やす原因にもなっています。これらの活動は、単に時間を奪うだけでなく、後述する睡眠の質の低下にもつながります。

一般的に、健康を維持するために推奨される成人の睡眠時間は7時間から9時間とされています。もちろん、必要な睡眠時間には個人差があり、「ショートスリーパー」と呼ばれる、遺伝的に短い睡眠時間でも健康を維持できる人も存在します。しかし、これは非常に稀なケースであり、人口の1%未満とも言われています。ほとんどの人が、自己判断で「自分はショートスリーパーだ」と思い込み、慢性的な睡眠不足に陥っているのが実情です。6時間睡眠で日中に眠気を感じるなら、それは睡眠時間が足りていない明確なサインと捉えるべきでしょう。

睡眠の質の低下

睡眠は「量」だけでなく「質」も非常に重要です。たとえベッドで8時間過ごしていても、睡眠の質が低ければ、脳や体は十分に休息できず、睡眠負債は蓄積していきます。睡眠の質とは、深い眠りである「ノンレム睡眠」と、浅い眠りである「レム睡眠」のサイクルが、一晩のうちに適切に繰り返されることを指します。このサイクルが乱れると、疲労回復や記憶の定着が妨げられてしまいます。

睡眠の質を低下させる主な要因には、以下のようなものがあります。

- ストレス: 後述しますが、ストレスは自律神経のバランスを乱し、心身を覚醒させる交感神経を優位にさせます。これにより、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりします。

- 就寝前の刺激物: カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)やニコチン(タバコ)には強い覚醒作用があり、睡眠を妨げます。アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒の原因となるため、睡眠の質を大きく損ないます。

- 不適切な寝室環境: 騒音、明るすぎる照明、不快な温度や湿度などは、安らかな眠りを妨げる大きな要因です。寝具(マットレスや枕)が体に合っていない場合も、無意識のうちに体に負担がかかり、睡眠の質を低下させます。

不規則な生活リズム

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調整する「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計は、主に朝の光を浴びることでリセットされ、夜になると自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を促します。

しかし、不規則な生活はこの体内時計を狂わせ、睡眠負債の蓄積につながります。

- シフト勤務や夜勤: 昼夜が逆転する生活は、体内時計と実際の生活時間との間に大きなズレを生じさせます。これにより、眠るべき時間に眠れず、起きるべき時間に起きられないという問題が生じます。

- 休日の寝だめ: 平日の睡眠不足を補おうと、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」。これは一時的な疲労回復には役立つかもしれませんが、体内時計を大きく乱す原因となります。例えば、平日は朝7時に起き、休日は11時に起きるという生活は、毎週時差が4時間の海外旅行をしているようなものです。この平日と休日の睡眠リズムのズレは「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれ、肥満や抑うつなど、様々な健康問題との関連が指摘されています。

ストレスや精神的な負担

現代社会と切っても切れない関係にあるストレスも、睡眠負債をためる大きな原因です。私たちの体は、活動時には交感神経が、リラックス時には副交感神経が優位になるよう、自律神経によってコントロールされています。

しかし、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な不安といった強いストレスにさらされ続けると、夜になっても交感神経が優位な状態が続いてしまいます。これは、体が常にアクセルを踏みっぱなしの興奮状態にあるのと同じです。その結果、

- ベッドに入っても仕事のことが頭から離れない(入眠困難)

- 夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)

- 朝早くに目が覚めて、その後眠れない(早朝覚醒)

といった不眠の症状が現れます。このような状態では、たとえ睡眠時間を確保しても、睡眠の質が著しく低下するため、睡眠負債がどんどんたまっていきます。

睡眠を妨げる病気の可能性

様々なセルフケアを試しても睡眠の問題が改善しない場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。これらの病気は、睡眠の量や質を直接的に損ない、深刻な睡眠負債を引き起こします。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に気道が塞がり、一時的に呼吸が止まる状態を繰り返す病気です。呼吸が止まるたびに脳が覚醒するため、本人は気づかなくても、一晩中眠りが浅い状態が続きます。大きないびき、日中の激しい眠気、起床時の頭痛などが特徴的な症状です。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、特にじっとしていると脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。この不快感が入眠を妨げ、深刻な睡眠不足の原因となります。

- うつ病などの精神疾患: 不眠はうつ病の代表的な症状の一つです。気分の落ち込みや意欲の低下とともに、寝つきが悪い、途中で目が覚める、朝早く目が覚めるといった症状が現れます。逆に、睡眠負債がうつ病の発症リスクを高めることも知られており、両者は密接に関連しています。

これらの原因を理解することは、自分の睡眠問題を正しく認識し、適切な対策を講じるための第一歩です。次の章では、睡眠負債がたまると現れる具体的な症状やサインについて、詳しく解説していきます。

見逃さないで!睡眠負-債の危険な症状・サイン

睡眠負債は、静かに蓄積し、気づいたときには心身に様々な不調を引き起こします。ここでは、見逃してはならない睡眠負債のサインを「初期サイン」と「中期症状」に分けて解説します。これらのサインに早く気づき、対処することが、深刻な健康被害を防ぐ鍵となります。

【初期サイン】日中の強い眠気・集中力の低下

睡眠負債がたまり始めたとき、最も早く、そして明確に現れるのが、日中の耐えがたい眠気です。特に、会議中や授業中、車の運転中など、本来であれば集中すべき場面でうとうとしてしまうのは、危険なサインと捉えるべきです。

この眠気は、脳が休息を求めている悲鳴に他なりません。睡眠が不足すると、私たちの思考や判断、理性を司る脳の「前頭前野」という部分の働きが著しく低下します。その結果、以下のような認知機能の低下が起こります。

- 集中力の低下: 一つの物事に注意を向け続けることが難しくなり、仕事や勉強がはかどらなくなる。

- 注意力の散漫: 周囲への注意が散漫になり、単純な見落としや確認漏れといった「ケアレスミス」が頻発する。

- 判断力の鈍化: 物事を論理的に考え、最適な判断を下す能力が低下する。重要な決断を迫られる場面で、誤った選択をしてしまうリスクが高まる。

- 記憶力の低下: 新しい情報を覚えたり、必要な情報を思い出したりすることが困難になる。

これらの症状は、日常生活や仕事のパフォーマンスに直接的な影響を及ぼします。例えば、「クライアントへのメールで宛名を間違えた」「料理中に火をつけたまま忘れてしまった」といった経験があるなら、それは単なる不注意ではなく、睡眠負債が原因かもしれません。特に、命に関わる車の運転や機械の操作を行う人にとって、日中の眠気や集中力の低下は、重大な事故につながる極めて危険なサインです。

【初期サイン】イライラや不安など感情が不安定になる

「最近、些細なことでカッとなってしまう」「理由もなく気分が落ち込むことが多い」。このような感情の波も、睡眠負債の典型的な初期サインです。

私たちの感情は、脳の「扁桃体」という部分が大きく関わっています。扁桃体は、恐怖や不安といったネガティブな情動を処理する役割を担っており、その活動は前頭前野によって適切にコントロールされています。

しかし、睡眠不足によって前頭前野の機能が低下すると、このコントロールが効かなくなり、扁桃体が過剰に活動してしまいます。その結果、ネガティブな刺激に対して過敏に反応するようになり、感情のブレーキが効きにくくなるのです。

具体的には、以下のような変化が現れます。

- 攻撃性の増大: 普段なら気にならない他人の言動に腹が立ったり、家族や同僚にきつく当たってしまったりする。

- 気分の落ち込み: 物事を悲観的に捉えやすくなり、憂鬱な気分から抜け出せなくなる。

- 不安感の増大: 将来のことや健康のことなど、漠然とした不安に常に駆られるようになる。

- 衝動的な行動: 後先を考えずに行動してしまい、後で後悔するようなことが増える。

このような感情の不安定さは、人間関係の悪化や社会生活への不適応につながる可能性があります。もし、自分の感情がコントロールしにくいと感じたら、それは性格の問題ではなく、睡眠が足りていないせいかもしれないと疑ってみることが重要です。

【中期症状】免疫力の低下による体調不良

睡眠負債の蓄積が続くと、体の防御システムである免疫機能にも影響が及び始めます。睡眠中、特に深い眠りの間には、免疫細胞の働きを活性化させたり、炎症を抑えたりする「サイトカイン」という物質や、体の修復を促す「成長ホルモン」が盛んに分泌されます。

しかし、睡眠負債によって睡眠の量と質が低下すると、これらの重要な物質の分泌が減少し、免疫システム全体が弱体化してしまいます。その結果、ウイルスや細菌に対する抵抗力が落ち、様々な体調不良が現れやすくなります。

- 風邪をひきやすくなる、治りにくくなる

- インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる

- 口内炎や口唇ヘルペスが頻繁にできる

- 傷の治りが遅くなる

- アレルギー症状が悪化する

ある研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて約3倍も風邪をひきやすいという結果が報告されています。「最近、よく体調を崩すな」と感じる場合、それは体の免疫システムが睡眠不足によって弱っているサインかもしれません。

【中期症状】肥満のリスク増大

「しっかり食事制限や運動をしているのに、なぜか体重が減らない、むしろ増えてしまう」。その原因は、睡眠負債にあるかもしれません。睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを崩し、太りやすい体質を作ってしまいます。

私たちの食欲は、主に2つのホルモンによって調節されています。

- グレリン: 胃から分泌され、食欲を増進させる「食欲増進ホルモン」。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌され、食欲を抑制し、エネルギー消費を促す「食欲抑制ホルモン」。

健康な状態では、この2つのホルモンがバランスを取り合い、適切な食欲を維持しています。しかし、睡眠不足に陥ると、食欲を増進させるグレリンの分泌が増加し、食欲を抑制するレプチンの分泌が減少してしまいます。

その結果、強い空腹感に襲われ、特にケーキやスナック菓子、ジャンクフードといった高カロリー・高脂肪・高糖質な食べ物を無性に欲するようになります。さらに、睡眠不足による疲労感から日中の活動量が低下し、エネルギー消費も少なくなるため、摂取した過剰なカロリーが脂肪として蓄積されやすくなるのです。睡眠負債は、食欲のアクセルを踏み込み、代謝のブレーキをかけてしまう、肥満へのダブルパンチと言えるでしょう。

【中期症状】肌荒れなどのスキントラブル

「睡眠は最高の美容液」という言葉があるように、睡眠と肌の健康は密接に関わっています。睡眠中に分泌される成長ホルモンは、肌の細胞分裂を促し、古い角質を新しい細胞へと生まれ変わらせる「ターンオーバー」を正常に保つために不可欠な役割を果たしています。

睡眠負債がたまると、この成長ホルモンの分泌が著しく低下します。すると、肌のターンオーバーのサイクルが乱れ、古い角質が剥がれ落ちずに肌表面に蓄積したり、新しい細胞の生成が追いつかなくなったりします。その結果、

- シミやくすみ: メラニン色素が排出されず、肌が黒ずんで見える。

- しわやたるみ: 肌のハリを保つコラーゲンやエラスチンの生成が減少し、弾力が失われる。

- ニキビや吹き出物: 皮脂のバランスが崩れ、毛穴が詰まりやすくなる。

- 乾燥: 肌のバリア機能が低下し、水分が蒸発しやすくなる。

といった、様々なスキントラブルが引き起こされます。高価な化粧品を使っても肌の調子が改善しない場合、まずは睡眠習慣を見直してみることが、美肌への近道かもしれません。

これらのサインは、体からの重要な警告です。放置すれば、次の章で解説するような、さらに深刻な病気へとつながる可能性があります。

睡眠負債が引き起こす深刻な病気のリスク

日中の眠気や肌荒れといった症状も厄介ですが、睡眠負債がもたらす最も恐ろしい影響は、生命に関わる深刻な病気の発症リスクを高めることです。長期間にわたって睡眠の借金を返済せずにいると、体は静かに、しかし着実に蝕まれていきます。ここでは、睡眠負債が引き金となりうる3つの重大な病気のリスクについて解説します。

生活習慣病(高血圧・糖尿病・がん)

睡眠負債は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の強力なリスクファクターであることが、数多くの研究によって明らかになっています。

- 高血圧: 健康な人では、血圧は睡眠中に下降し、日中の活動に備えて起床前に上昇します。しかし、睡眠不足の状態が続くと、体を興奮・緊張させる交感神経の活動が夜間も高いまま維持されます。これにより血管が収縮し、心拍数が増加するため、血圧が十分に下がりません。このような状態が慢性化すると、常に血圧が高い「高血圧症」を発症し、将来的には動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを著しく高めます。

- 糖尿病: 睡眠は、血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」の働きにも深く関わっています。睡眠不足は、このインスリンの効きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こすことが知られています。インスリンが効きにくくなると、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、やがてその機能が疲弊し、血糖値を十分に下げることができなくなります。その結果、血糖値が高い状態が続く「2型糖尿病」を発症しやすくなるのです。実際に、睡眠時間が短い人ほど糖尿病の発症リスクが高いという報告は、世界中でなされています。

- がん: 睡眠とがんの関係についてはまだ研究途上の部分もありますが、いくつかのメカニズムが指摘されています。一つは、免疫機能の低下です。私たちの体内では、毎日がん細胞が生まれていますが、これらは通常、ナチュラルキラー(NK)細胞をはじめとする免疫細胞によって排除されています。しかし、睡眠不足によって免疫機能が低下すると、この監視システムをすり抜けるがん細胞が増え、がんの発症につながる可能性があります。また、睡眠不足によるホルモンバランスの乱れ(特にメラトニンの分泌低下)が、乳がんや前立腺がんなど、一部のがんのリスクを高める可能性も示唆されています。

うつ病などの精神疾患

睡眠と心の健康は、表裏一体の関係にあります。長期的な睡眠負債は、うつ病や不安障害といった精神疾患の強力な誘因となります。

前述の通り、睡眠不足は感情のコントロールを司る前頭前野の機能を低下させ、不安や恐怖を司る扁桃体を過活動にさせます。これにより、ネガティブな感情が増幅され、ストレスへの耐性も低下します。このような状態が続くと、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった、気分や意欲に関わる神経伝達物質のバランスが崩れ、うつ病の発症に至ることがあります。

逆に、うつ病の症状として不眠が現れることも非常に多く、「眠れないから気分が落ち込む」のか、「気分が落ち込むから眠れない」のか、という悪循環に陥りがちです。実際、不眠症の患者の約40%が何らかの精神疾患を併発しているとされ、特にうつ病との関連は深いことが知られています。

睡眠負債を解消することは、気分の安定につながり、精神疾患の予防や症状の改善において極めて重要です。気分の落ち込みと不眠が続く場合は、単なる心の弱さや疲れと片付けず、睡眠の問題と精神的な問題の両面からアプローチする必要があります。

認知症

近年、睡眠と認知症、特にアルツハイマー型認知症との関連が注目されています。アルツハイマー型認知症は、「アミロイドβ」という異常なたんぱく質が脳内に蓄積し、神経細胞を破壊することで発症すると考えられています。

実は、このアミロイドβなどの脳内の老廃物は、主に私たちが眠っている間に脳脊髄液によって洗い流されることが分かってきました。この脳の浄化システムは「グリンパティックシステム」と呼ばれ、特に深いノンレム睡眠の間に活発に働きます。

しかし、睡眠負債によって慢性的に睡眠の量や質が不足すると、このグリンパティックシステムの働きが不十分になります。その結果、アミロイドβが脳内から十分に排出されずに蓄積しやすくなり、将来的なアルツハイマー型認知症の発症リスクを高めてしまうのです。

ある研究では、たった一晩徹夜しただけでも、脳内のアミロイドβの量が増加したことが報告されています。これは、日々の睡眠がいかに脳の健康維持に重要であるかを示すものです。将来の認知機能を守るためにも、若い頃から良質な睡眠を確保し、睡眠負債をためない生活を送ることが、有効な予防策の一つと考えられています。

このように、睡眠負債は単なる日中の眠気の問題に留まりません。それは、私たちの体を内側から蝕み、将来の健康を脅かすサイレントキラーなのです。次の章では、あなたが睡眠負債を抱えていないか、簡単にチェックできるリストを用意しました。

あなたは大丈夫?睡眠負債セルフチェックリスト

ここまで睡眠負債の恐ろしさについて解説してきましたが、「自分は大丈夫だろうか?」と不安に感じている方もいるかもしれません。睡眠負債は自覚しにくいのが特徴ですが、日常生活の中にそのサインは隠されています。

以下のチェックリストを使って、ご自身の状態を客観的に見つめ直してみましょう。当てはまる項目が多いほど、睡眠負債がたまっている可能性が高いと言えます。

| チェック項目 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 1. 日中、会議中や運転中などに強い眠気を感じることがある | ||

| 2. 休日は平日より2時間以上長く寝てしまう(寝だめ) | ||

| 3. 朝、目覚ましが鳴ってもスッキリ起きられない日が多い | ||

| 4. 最近、集中力が続かず、ケアレスミスが増えたと感じる | ||

| 5. ベッドに入っても30分以上寝付けないことがよくある | ||

| 6. 夜中に何度も目が覚めてしまう | ||

| 7. ちょっとしたことでイライラしたり、気分が落ち込んだりする | ||

| 8. 以前より風邪をひきやすくなった、または治りにくくなった | ||

| 9. 十分寝たはずなのに、日中だるさや疲労感が抜けない | ||

| 10. 周囲の人から「疲れているね」「顔色が悪い」と言われる |

さて、いくつの項目に「はい」がつきましたか?ここでは、特に重要な5つの項目について、なぜそれが睡眠負債のサインとなるのかを詳しく解説します。

日中、強い眠気を感じることがある

これは、睡眠負債がたまっている最も直接的で分かりやすいサインです。特に、座っているだけの会議や電車の中だけでなく、人と話している時や、本来であれば緊張感を持つべき車の運転中にまで眠気を感じる場合は、かなり重症と言えます。

専門的には「エプワース眠気尺度(ESS)」という質問票が、日中の眠気の度合いを客観的に評価するために用いられます。例えば、「座って本を読んでいるとき」や「テレビを見ているとき」にうとうとすることがあるか、といった項目で評価します。もし、日常生活の様々な場面で眠気を感じているなら、それは単なる気の緩みではなく、脳が強制的にシャットダウンしようとしている危険な状態です。絶対的な睡眠時間が足りていない、もしくは睡眠の質が著しく低いことを示しています。

休日は平日より2時間以上長く寝てしまう

平日にたまった睡眠負債を、休日にまとめて返済しようとする「寝だめ」。多くの人が経験あると思いますが、これも体内時計が乱れている危険なサインです。平日と休日の起床時間の差が2時間以上ある状態は、「社会的ジェットラグ」と呼ばれ、心身に様々な悪影響を及ぼします。

例えば、平日は朝6時に起き、土日は朝9時に起きるという生活は、毎週金曜の夜に西へ3時間移動し、日曜の夜に東へ3時間戻ってくるようなものです。このような急激なリズムの変化は、体内時計を混乱させ、ホルモンバランスや自律神経の乱れを引き起こします。結果として、月曜日の朝に強いだるさや眠気を感じる「ブルーマンデー」の原因となり、新たな睡眠負債を生む悪循環に陥ってしまいます。休日に長く寝ないと体がもたないと感じること自体が、平日の睡眠が決定的に不足している証拠です。

朝スッキリ起きられない日が多い

目覚まし時計が鳴っても、なかなか布団から出られない。体を無理やり引きずるようにして起きる。このような状態が続くのも、睡眠負債のサインです。朝の目覚めの悪さには、主に二つの原因が考えられます。

一つは、単純に睡眠時間が足りていないこと。脳と体が十分に回復していないため、活動を開始する準備ができていないのです。

もう一つは、睡眠の質が悪いこと。特に、深いノンレム睡眠が不足していると、いくら長く寝ても疲労感が抜けません。また、目覚めるタイミングも重要です。深いノンレム睡眠の最中に無理やり起こされると、「睡眠慣性」と呼ばれる、頭がぼーっとして働かない状態が長く続いてしまいます。本来、体内時計が正常に働いていれば、起床時刻が近づくにつれて眠りは浅くなり、自然にスッキリと目覚められるはずです。そうでないということは、睡眠のリズムが崩れている可能性があります。

ケアレスミスが増えたと感じる

「昨日、上司に注意されたのと同じミスをまたしてしまった」「簡単な計算を間違えた」「鍵をどこに置いたか思い出せない」。このような認知機能の低下は、睡眠負債が脳のパフォーマンスに影響を及ぼしている明確な証拠です。

睡眠不足は、思考や判断、記憶を司る前頭前野の働きを鈍らせます。これにより、注意力が散漫になり、複数の情報を同時に処理するワーキングメモリの能力が低下します。その結果、普段ならしないような単純なミスが増えたり、物事の段取りが悪くなったりするのです。自分では「気を引き締めよう」と思っていても、脳がエネルギー不足の状態では、本来の能力を発揮できません。仕事や学業の効率が落ちたと感じたら、それは能力ややる気の問題ではなく、睡眠の問題かもしれません。

ベッドに入ってもなかなか寝付けない

「疲れているはずなのに、ベッドに入ると目が冴えてしまう」。これも多くの人が悩む症状であり、睡眠負債につながる大きな要因です。一般的に、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間が30分以上かかる状態が続く場合、「入眠障害」とされます。

この原因としては、ストレスや不安によって交感神経が優位なままになっていることや、寝る直前までスマートフォンやPCのブルーライトを浴びていること、カフェインの摂取、不規則な生活による体内時計の乱れなどが考えられます。眠れないこと自体が新たなストレスとなり、「今日も眠れなかったらどうしよう」という不安がさらに寝つきを悪くするという悪循環に陥りやすいのが特徴です。スムーズに入眠できないということは、体がリラックスして眠りに入る準備ができていないサインであり、睡眠の「質」と「量」の両方を損なう原因となります。

これらのサインに心当たりがある方は、決して軽視せず、次の章でご紹介する解消法を実践してみてください。

今日から実践!睡眠負債の返済・解消法

たまってしまった睡眠負債は、放置すれば深刻な健康問題につながりますが、幸いなことに、日々の少しの心がけで着実に「返済」していくことが可能です。睡眠負債の解消は、一度に完済しようとするのではなく、借金を少しずつ返していくイメージで取り組むことが大切です。ここでは、今日からすぐに実践できる具体的な解消法を詳しく解説します。

毎日15〜30分長く寝ることを意識する

睡眠負債を解消するための最も基本的で効果的な方法は、絶対的な睡眠時間を少しずつ増やすことです。いきなり「毎日2時間多く寝る」といった非現実的な目標を立てる必要はありません。まずは、「いつもより15分早く布団に入る」あるいは「いつもより15分長く朝寝坊する」ことから始めてみましょう。

たった15分でも、1週間続ければ1時間45分、1ヶ月続ければ約7.5時間もの睡眠時間を上乗せできます。このわずかな積み重ねが、脳と体の回復を助け、日中のパフォーマンスを改善します。

重要なのは、週末にまとめて返済する「寝だめ」に頼るのではなく、毎日コンスタントに睡眠時間を確保することです。これにより、体内時計を乱すことなく、安定した睡眠リズムを築くことができます。15分の延長に慣れてきたら、次は30分に挑戦するなど、自分のライフスタイルに合わせて無理のない範囲で調整していくのが成功のコツです。

休日の寝だめは2時間以内にする

平日の睡眠不足を補うため、休日に昼過ぎまで寝てしまうという方は多いでしょう。しかし、前述の通り、過度な寝だめは体内時計を大きく狂わせ、「社会的ジェットラグ」を引き起こします。これにより、週明けの月曜日に強い倦怠感を覚え、かえって体調を崩す原因にもなりかねません。

休日の寝だめが完全に悪いわけではありませんが、その時間をコントロールすることが重要です。一つの目安として、平日と休日の起床時間の差は、最大でも2時間以内に抑えることを心がけましょう。例えば、平日に朝7時に起きているなら、休日は遅くとも朝9時には起きるようにします。

これなら、体内時計のズレを最小限に食い止めつつ、ある程度の睡眠不足を補うことができます。「もう少し寝たい」と感じる場合は、夜に少し早く寝ることで調整するのが理想的です。

15分程度の効果的な昼寝(パワーナップ)を取り入れる

日中の強い眠気に襲われたとき、無理に我慢するよりも、短時間の昼寝を取り入れる方がはるかに効果的です。15分から20分程度の短い仮眠は「パワーナップ」と呼ばれ、眠気を解消し、午後の集中力や作業効率を回復させる効果があることが科学的に証明されています。

パワーナップを効果的に行うためのポイントは以下の通りです。

- 時間: 長くとも20分以内にする。30分以上寝てしまうと、深い眠りに入ってしまい、起きたときに強い眠気(睡眠慣性)が残ってしまいます。

- 時間帯: 午後3時までに行うのが理想です。夕方以降の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため避けましょう。

- 姿勢: 横になって本格的に眠るのではなく、デスクに突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢で十分です。

- コーヒーナップ: 昼寝の直前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を飲むのもおすすめです。カフェインが効き始めるのは摂取後20〜30分後なので、ちょうど目覚める頃に頭がスッキリする効果が期待できます。

オフィスなどで実践できる環境であれば、午後のパフォーマンスを維持するための有効な戦略となります。

睡眠の質を高める生活習慣を身につける

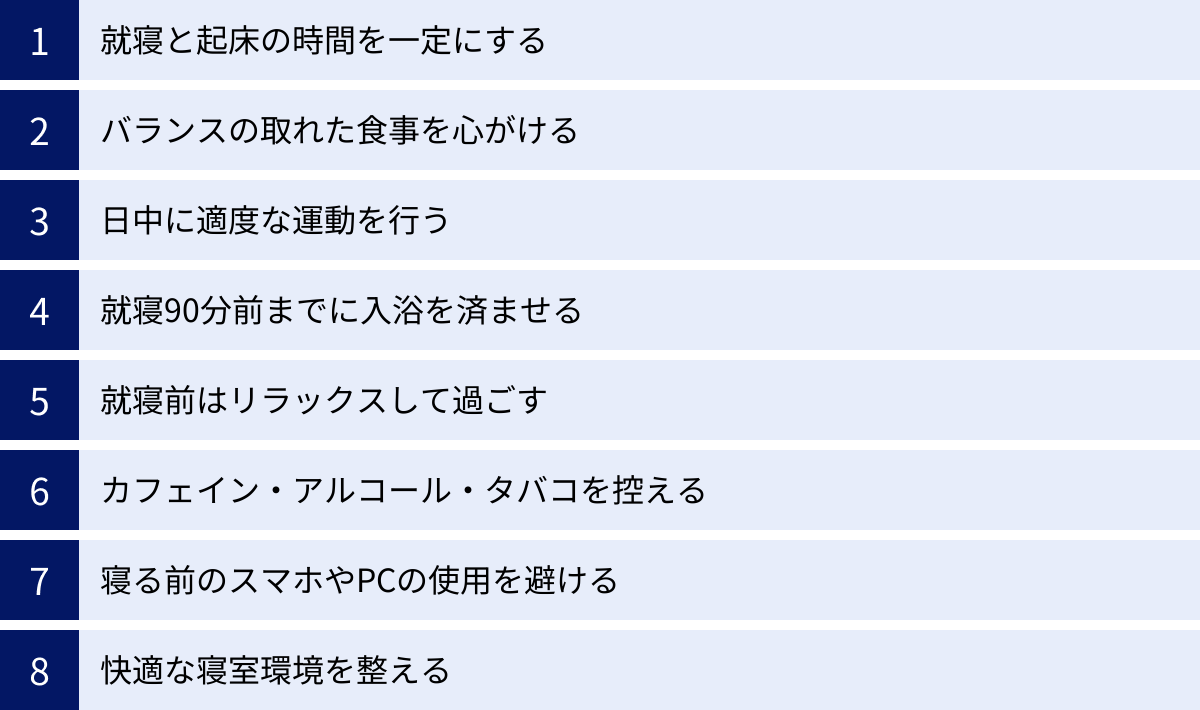

睡眠負債の解消には、睡眠の「量」だけでなく、「質」の向上が不可欠です。ここでは、睡眠の質を最大限に高めるための具体的な生活習慣を8つ紹介します。

就寝と起床の時間を一定にする

体内時計を整えるための最も基本的なルールです。毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることを目標にしましょう。特に、起床時間を一定にすることが重要です。休日も平日と同じ時間に起きることで、体内時計のリズムが安定し、夜になると自然に眠気が訪れるようになります。

バランスの取れた食事を心がける

食事の内容も睡眠に影響します。睡眠ホルモン「メラトニン」は、「セロトニン」という神経伝達物質から作られ、そのセロトニンの材料となるのが必須アミノ酸の「トリプトファン」です。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、ナッツ類、バナナなどに多く含まれています。朝食や昼食でこれらの食品を意識的に摂ると、夜の快眠につながります。

一方で、就寝直前の食事は、消化活動のために胃腸が働き、眠りを浅くするため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

日中に適度な運動を行う

日中の適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くするだけでなく、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果があります。ウォーキングやジョギング、水泳といった有酸素運動が特におすすめです。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激し、体を興奮させてしまうため逆効果です。運動は就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

就寝90分前までに入浴を済ませる

人の体は、体の内部の温度(深部体温)が下がるときに眠気を感じるようにできています。入浴によって一時的に深部体温を上げ、それが下がるタイミングで布団に入ると、スムーズな入眠につながります。効果的なのは、就寝の90分ほど前に、38℃から40℃くらいのぬるめのお湯に15分程度ゆっくり浸かることです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので避けましょう。

就寝前はリラックスして過ごす

就寝前は、心身を興奮させる交感神経から、リラックスさせる副交感神経へとスイッチを切り替える時間です。自分なりのリラックス法を見つけましょう。

- 好きな音楽を聴く(穏やかな曲調のもの)

- 読書をする(興奮する内容は避ける)

- アロマテラピー(ラベンダーやカモミールなど)

- 軽いストレッチやヨガ

- 日記をつけて頭の中を整理する

カフェイン・アルコール・タバコを控える

これらの嗜好品は、睡眠の質を著しく低下させます。

- カフェイン: 覚醒作用があり、その効果は4時間以上続くこともあります。午後の早い時間以降は、コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどの摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール: 寝酒は寝つきを良くするように感じますが、利尿作用で夜中にトイレに行きたくなったり、睡眠の後半部分で眠りを浅くしたり(中途覚醒)する原因になります。

- タバコ: ニコチンにもカフェインと同様の覚醒作用があり、睡眠を妨げます。

寝る前のスマホやPCの使用を避ける

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。これにより、体内時計が後ろにずれ込み、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。就寝の1〜2時間前には、デジタルデバイスの使用を終え、脳を休ませる時間を作りましょう。

快適な寝室環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。五感にとって快適な環境を整えましょう。

- 温度・湿度: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が快適とされています。

- 光: 寝室はできるだけ暗くするのが基本です。遮光カーテンを利用したり、常夜灯を消したりしましょう。

- 音: 静かな環境が理想です。外の音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの手です。

- 寝具: 枕の高さやマットレスの硬さは、睡眠の質に直結します。自分の体格や寝姿勢に合った、快適だと感じるものを選ぶことが重要です。

これらの解消法を一つでも多く実践することで、あなたの睡眠は確実に改善に向かうはずです。

セルフケアで改善しない場合は専門医に相談を

これまで紹介した生活習慣の改善やセルフケアを2週間〜1ヶ月程度続けても、日中の強い眠気や不眠の症状が全く改善しない場合、あるいは症状が日常生活に深刻な支障をきたしている場合は、自己判断で抱え込まずに専門医に相談することをおすすめします。

睡眠の問題の背後には、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、うつ病といった、専門的な治療が必要な病気が隠れている可能性があります。これらの病気は、セルフケアだけで改善することは困難であり、放置すると健康状態をさらに悪化させてしまう恐れがあります。「たかが睡眠」と軽視せず、専門家の助けを借りることが、解決への最も確実な近道です。

相談できる診療科の例

「睡眠のことで病院に行く」と言っても、どの診療科を受診すればよいか分からない方も多いでしょう。症状に応じて、以下のような診療科が相談先となります。

| 診療科 | 主な対象となる症状・疾患 |

|---|---|

| 睡眠外来・睡眠センター | 睡眠に関するあらゆる問題(原因が分からない不眠、日中の過度な眠気、いびきなど)。睡眠障害全般を専門的に診断・治療する。 |

| 精神科・心療内科 | ストレス、不安、気分の落ち込みなどが原因で眠れない場合。うつ病や不安障害に伴う不眠。 |

| 呼吸器内科・耳鼻咽喉科 | 大きないびきや、睡眠中の呼吸停止を指摘された場合。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑い。 |

| 神経内科 | 脚のむずむず感や不快感で眠れない(むずむず脚症候群の疑い)。睡眠中の異常行動(夢遊病など)。 |

| 内科(かかりつけ医) | まずどこに相談すればよいか分からない場合。症状を伝え、適切な専門科を紹介してもらう。 |

もし、自分の症状がどの科に当てはまるか判断が難しい場合は、まず「睡眠外来」や「睡眠センター」といった睡眠障害を専門とする医療機関を受診するのが最も確実です。これらの専門機関では、睡眠に関する問題を総合的に評価し、最適な治療方針を立ててくれます。最近では、ウェブサイトで睡眠に関するセルフチェックができるクリニックも増えていますので、参考にしてみるのもよいでしょう。

睡眠外来や専門クリニックで受けられる治療

専門の医療機関では、単に睡眠薬を処方するだけでなく、問診や検査を通じて不眠の原因を特定し、一人ひとりに合った多角的なアプローチで治療を行います。受診へのハードルを少しでも下げるために、具体的にどのようなことが行われるのかを知っておきましょう。

- 詳細な問診とカウンセリング: 医師が、睡眠の状況(寝つき、中途覚醒、起床時間など)、生活習慣、ストレスの有無、日中の症状などについて詳しくヒアリングします。この際、事前に数日間の「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけて持参すると、より正確な診断の助けになります。

- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG): 睡眠障害、特に睡眠時無呼吸症候群の診断に不可欠な検査です。一晩入院し、頭や顔、胸、足などにセンサーを取り付け、睡眠中の脳波、眼球の動き、心電図、呼吸の状態、血中の酸素飽和度などを連続的に記録します。これにより、睡眠の深さや質、睡眠中に起きている異常を客観的に評価できます。自宅で行える簡易検査もあります。

- 薬物療法: 症状や原因に応じて、睡眠薬(睡眠導入剤)や、背景にある疾患(うつ病、むずむず脚症候群など)に対する治療薬が処方されます。現在の睡眠薬は、安全性が高く、依存性も少ないタイプが主流ですが、必ず医師の指示通りに服用することが重要です。自己判断で量を変えたり、中断したりすることは避けてください。

- 睡眠のための認知行動療法(CBT-I): 薬を使わない治療法として、近年非常に注目されている心理療法です。専門のカウンセラーや医師との面談を通じて、睡眠に関する不適切な思い込みや誤った考え方(例:「8時間寝なければダメだ」)を修正し、不眠につながる行動習慣(例:ベッドでスマホを見る)を改善していきます。時間はかかりますが、根本的な解決につながり、再発率が低いのが特徴です。

- CPAP(シーパップ)療法: 中等症以上の睡眠時無呼吸症候群に対する標準的な治療法です。睡眠中に鼻に装着したマスクから、持続的に空気を送り込むことで、気道が塞がるのを防ぎます。これにより、無呼吸やいびきが解消され、睡眠の質が劇的に改善します。

セルフケアで改善が見られない睡眠の問題は、意志の力だけで解決できるものではありません。 専門医への相談は、決して特別なことではなく、健康を取り戻すための賢明な選択です。一人で悩まず、ぜひ専門家の力を借りてみてください。

まとめ

この記事では、現代人が陥りやすい「睡眠負債」について、その正体から危険なサイン、深刻な病気のリスク、そして具体的な解消法までを詳しく解説してきました。

最後に、本記事の要点を振り返りましょう。

- 睡眠負債は「見えない借金」: 毎日のわずかな睡眠不足が蓄積し、心身に深刻なダメージを与える状態です。自覚症状がなくてもパフォーマンスは低下しており、放置は非常に危険です。

- 初期サインを見逃さない: 「日中の強い眠気」「集中力の低下」「感情の不安定さ」は、体が発する重要な警告です。これらのサインに気づいたら、すぐに対策を始める必要があります。

- 将来の健康を脅かすリスク: 睡眠負債は、免疫力の低下や肥満だけでなく、高血圧や糖尿病といった生活習慣病、うつ病、さらには認知症など、命に関わる重大な病気の発症リスクを高めます。

- 解消の鍵は「量」と「質」の両立: 睡眠負債を返済するには、①毎日少しずつ睡眠時間を長くすること、②睡眠の質を高める生活習慣を身につけること、この両輪が不可欠です。

- 今日からできる具体的なアクション:

- 毎日15〜30分長く寝ることを意識する。

- 休日の寝だめは2時間以内にする。

- 効果的な昼寝(パワーナップ)を取り入れる。

- 就寝・起床時間を一定にし、バランスの取れた食事や適度な運動を心がける。

- 就寝前はリラックスし、スマホやPCの使用を控える。

- セルフケアの限界を知る: 生活習慣を改善しても症状が良くならない場合は、専門医への相談をためらわないでください。背景に治療が必要な病気が隠れている可能性があります。

私たちの人生の約3分の1を占める睡眠は、単なる休息ではありません。それは、日中の活動で疲弊した心と体を修復し、次の日への活力を生み出すための、生命維持に不可欠な時間です。

健康で、創造的で、充実した毎日を送るために、睡眠を他の何よりも優先すべき重要な自己投資と捉え直してみませんか。 本記事が、あなたが自身の睡眠を見つめ直し、睡眠負債という「見えない借金」から解放されるための一助となれば幸いです。