「毎日しっかり寝ているはずなのに、なぜか疲れが取れない」「日中に強い眠気に襲われて仕事に集中できない」。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱えている方は少なくありません。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠な要素です。

そして、その質の高い睡眠の鍵を握るのが「睡眠サイクル」です。私たちはただ眠っているだけでなく、一晩のうちに「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という性質の異なる2つの眠りを周期的に繰り返しています。このサイクルが規則正しく刻まれることで、脳と体は効率的に休息し、記憶を整理し、翌日への活力を蓄えることができるのです。

この記事では、睡眠の根幹をなす睡眠サイクルの仕組みについて、専門的な知識を交えながらも、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。レム睡眠とノンレム睡眠のそれぞれの役割、睡眠をコントロールする体内メカニズム、そして睡眠サイクルが乱れる原因と、それによって引き起こされる心身への悪影響までを深掘りします。

さらに、乱れてしまった睡眠サイクルを整えるための具体的な生活習慣や、自身の睡眠サイクルを可視化し、改善に役立つ最新のツールまで、網羅的にご紹介します。この記事を最後まで読めば、あなた自身の睡眠を見直すための具体的な知識と行動プランが手に入るはずです。健やかで活力に満ちた毎日を送るために、まずは睡眠の「質」を決める睡眠サイクルの世界を探求していきましょう。

目次

睡眠サイクルとは

私たちが夜眠りにつくと、単に意識が途切れて朝まで時間が過ぎるわけではありません。睡眠中、私たちの脳と体は非常にダイナミックで周期的な活動を繰り返しています。この一晩のうちに繰り返される睡眠のリズムこそが「睡眠サイクル」です。

具体的には、性質が全く異なる2種類の睡眠、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」がセットになり、これを一つの単位(サイクル)として、一晩に数回繰り返します。このサイクルを正しく理解することは、睡眠の質を高め、日中のパフォーマンスを向上させるための第一歩と言えるでしょう。

この章では、睡眠サイクルの基本的な構造であるレム睡眠とノンレム睡眠の繰り返し、1サイクルの長さと個人差、そして年齢による変化について詳しく解説していきます。

レム睡眠とノンレム睡眠の繰り返し

睡眠サイクルは、大きく分けて「ノンレム睡眠」から始まり、その後「レム睡眠」へと移行するという一連の流れで構成されています。

まず、眠りにつくと、私たちは「ノンレム睡眠」に入ります。ノンレム睡眠は「脳の眠り」とも言われ、脳の活動が低下し、体を深く休ませるための時間です。このノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらにいくつかのステージに分かれています。眠り始めの浅い段階から、最も深い眠りへと徐々に移行していきます。

ノンレム睡眠で脳と体を十分に休ませた後、睡眠のステージは逆戻りするように浅くなり、次に「レム睡眠」へと移行します。レム睡眠は「体の眠り」と言われ、脳は活発に活動している一方で、体の筋肉は完全にリラックス(弛緩)している状態です。この時間帯に、私たちは鮮明な夢を見ることが多く、日中に得た情報の整理や記憶の定着が行われていると考えられています。

この「ノンレム睡眠 → レム睡眠」という一連の流れが1つの睡眠サイクルです。健康な成人の場合、このサイクルが一晩のうちに約4〜5回繰り返されるのが一般的です。

興味深いのは、一晩の睡眠を通じて、このサイクルの内容が少しずつ変化していく点です。睡眠の前半(特に最初の1〜2サイクル)では、深いノンレム睡眠の時間が長くなる傾向があります。これは、日中の活動で疲労した脳と体を最優先で回復させるためです。そして、睡眠の後半、つまり明け方に近づくにつれて、レム睡眠の出現時間が長くなっていきます。これは、起床に向けて心身の準備を整えたり、記憶の整理を仕上げたりするためと考えられています。

このように、私たちの睡眠は単調なものではなく、目的の異なる2つの睡眠状態が巧みに組み合わされ、一晩かけて心身のメンテナンスを行う、非常に精巧なプログラムなのです。

1サイクルは約90分~120分で個人差がある

一般的に、1回の睡眠サイクルは約90分から120分の時間をかけて繰り返されると言われています。このため、「睡眠時間は90分の倍数が良い」という話を聞いたことがある方も多いかもしれません。これは、サイクルの終わりにあたる浅いレム睡眠のタイミングで目覚めると、すっきりと起きられるという考えに基づいています。

しかし、この「90分」という数字は、あくまで多くの人に当てはまる平均値であり、絶対的なものではありません。実際には、睡眠サイクルの長さには大きな個人差が存在します。ある人は80分で1サイクルを終えるかもしれませんし、別の人は110分かかることもあります。

この個人差を生む要因はさまざまです。

- 遺伝的要因: もともとの体質として、睡眠サイクルが短い人、長い人がいます。

- 年齢: 年齢によって睡眠の構造自体が変化するため、サイクルの長さも変わります(詳細は次項で解説します)。

- 日中の活動量: 日中に活発に運動したり、頭を使ったりした日は、深いノンレム睡眠が長くなる傾向があり、結果としてサイクル全体の時間が変動することがあります。

- 体調: 病気やストレス、疲労度など、その日のコンディションによっても睡眠サイクルは影響を受けます。

- 生活習慣: 就寝・起床時間、食事のタイミング、カフェインやアルコールの摂取なども、サイクルのリズムや長さに影響を及ぼします。

したがって、「90分の倍数」という考え方に固執しすぎる必要はありません。例えば、6時間(90分×4サイクル)や7.5時間(90分×5サイクル)の睡眠を目指して、ぴったりに起きられなくても「失敗した」と考えるのは早計です。重要なのは、自分自身の平均的なサイクル時間がおおよそどのくらいなのかを把握することです。

自分のサイクルを知るためには、後述する睡眠計測アプリやウェアラブルデバイスを活用するのが有効です。これらのツールは、体の動きや心拍数から睡眠の深さを推定し、睡眠サイクルをグラフなどで可視化してくれます。数週間データを記録してみることで、「自分はだいたい100分くらいのサイクルで眠っているようだ」といった傾向が見えてくるかもしれません。

自分のサイクルを把握できれば、それに合わせて就寝時間や起床時間を調整し、より自然で快適な目覚めを目指せるようになります。平均値に合わせるのではなく、自分だけの最適な睡眠リズムを見つけることが、睡眠の質を高める上で非常に重要です。

年齢によって睡眠サイクルは変化する

睡眠サイクルは、生涯を通じて一定ではありません。年齢を重ねるにつれて、その構造やリズムは劇的に変化していきます。特に、乳幼児期、成人期、高齢期では、睡眠のパターンに大きな違いが見られます。

| 年齢層 | 1日の合計睡眠時間(目安) | 睡眠サイクルの特徴 |

|---|---|---|

| 新生児 | 約16~18時間 | ・睡眠サイクルは約50~60分と短い ・レム睡眠の割合が非常に高い(約50%) ・昼夜の区別なく、細切れに睡眠をとる |

| 幼児期 | 約10~13時間 | ・徐々に夜間にまとめて眠るようになる ・深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の割合が多い ・レム睡眠の割合は成人と同じくらい(約20-25%)に減少 |

| 成人期 | 約7~9時間 | ・睡眠サイクルは約90~120分で安定 ・レム睡眠の割合は約20~25% ・睡眠前半に深いノンレム睡眠、後半にレム睡眠が多くなる |

| 高齢期 | 約6~7時間 | ・合計睡眠時間が短くなる傾向 ・深いノンレム睡眠が大幅に減少し、浅い睡眠が増える ・中途覚醒(夜中に目が覚めること)や早朝覚醒が増加する |

【新生児・乳幼児期】

生まれたばかりの赤ちゃんは、1日の大半を寝て過ごします。睡眠サイクルは約50~60分と非常に短く、レム睡眠(活動睡眠)の割合が全体の約50%を占めるのが特徴です。これは、脳が急速に発達している時期であり、レム睡眠が神経回路の形成に重要な役割を果たしているためと考えられています。また、体内時計が未発達なため、昼夜の区別なく細切れに眠ります。

【幼児・学童期】

成長するにつれて体内時計が確立され、夜にまとめて眠るようになります。この時期は、体の成長に不可欠な成長ホルモンが最も多く分泌される、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の割合が非常に高いのが特徴です。活発に動き回る子供たちが、夜ぐっすり眠るのは、心身の成長と回復のために不可欠なのです。

【成人期】

成人期になると、睡眠パターンは比較的安定します。睡眠サイクルは前述の通り約90分~120分となり、一晩に4~5回繰り返されます。レム睡眠の割合は全体の約20~25%で、睡眠の前半に深いノンレム睡眠が多く、後半にレム睡眠が増えるという典型的なパターンを示します。

【高齢期】

高齢期に入ると、睡眠には顕著な変化が現れます。まず、最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が大幅に減少し、眠り全体が浅くなる傾向があります。これにより、ちょっとした物音や尿意などで目が覚めやすくなり、「中途覚醒」が増加します。また、体内時計の働きも変化し、就寝時間が早まり、明け方早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」も起こりやすくなります。

「年を取ると眠れなくなる」というのは、単なる思い込みではなく、こうした加齢に伴う生理的な変化が背景にあるのです。ただし、これは病的なことではなく、自然な変化です。高齢期においては、短い睡眠時間でも日中に眠気を感じずに活動できるのであれば、過度に心配する必要はありません。むしろ、「眠れない」と悩みすぎることがストレスとなり、さらなる不眠を招くこともあります。

このように、睡眠サイクルは年齢に応じてダイナミックに変化します。自分の年齢に合った睡眠の特性を理解し、それに合わせた生活習慣を心がけることが、生涯を通じて質の高い睡眠を維持する秘訣と言えるでしょう。

睡眠をコントロールする2つの仕組み

私たちは毎日当たり前のように夜になると眠くなり、朝になると目が覚めます。この自然な眠りと覚醒のリズムは、一体どのようにして生まれるのでしょうか。実は、私たちの体の中には、睡眠を巧みにコントロールする、非常に精巧な2つのシステムが備わっています。

一つは、「体内時計」によってコントロールされる覚醒と睡眠の周期的なリズム。もう一つは、「睡眠欲求」という、起きている間の疲労に応じて眠気を蓄積していく仕組みです。

これら2つの仕組みは、互いに連携し合いながら、私たちに最適なタイミングで、最適な深さの眠りをもたらしてくれます。この章では、睡眠を司る「体内時計」と「睡眠欲求」という2大メカニズムについて、その働きを詳しく解き明かしていきます。これらの仕組みを理解することで、なぜ特定の生活習慣が睡眠に良い影響を与え、また別の習慣が悪い影響を及ぼすのかが、より深く理解できるようになるでしょう。

体内時計による覚醒と睡眠のリズム

私たちの体には、意識しなくても心臓が動き、呼吸を続けるのと同じように、約24時間周期で心身の状態を変化させる生体リズムが備わっています。このリズムを生み出しているのが「体内時計(サーカディアンリズム)」です。サーカディアンリズムは、ラテン語の「circa(約)」と「dian(1日)」を組み合わせた言葉で、その名の通り「約1日のリズム」を意味します。

この体内時計の「親時計」とも言える中枢は、脳の視床下部にある視交叉上核(しこうさじょうかく)に存在します。視交叉上核は、数万個の神経細胞の集まりで、これが体中のあらゆる細胞にある「子時計」をコントロールし、体全体の活動に統一したリズムを与えています。

体内時計は、睡眠と覚醒のサイクルだけでなく、体温、血圧、ホルモン分泌、免疫機能、代謝など、生命維持に欠かせない多くの生理機能を時間に合わせて調整しています。例えば、日中の活動時間帯には体温や血圧を上げて体をアクティブな状態にし、夜の休息時間帯にはそれらを下げて体をリラックスモードに切り替える、といった具合です。

この体内時計のリズムによって、私たちは自然と夜になると眠気を感じ、朝になると覚醒します。具体的には、夜になると、体内時計の指令によって「メラトニン」という睡眠を促すホルモンの分泌が始まります。メラトニンは、脈拍、体温、血圧などを低下させ、心身を睡眠に適した状態へと導く役割を担っています。そして、朝方になるとメラトニンの分泌は止まり、代わって「コルチゾール」などの覚醒を促すホルモンが分泌され、スッキリと目覚める準備が整えられるのです。

しかし、人間の体内時計が刻む周期は、正確に24時間ではなく、実は少しだけ長い「約24.2時間」であると言われています。もし、外部からの刺激が全くない環境で生活すると、私たちの生活リズムは毎日少しずつ後ろにずれていってしまいます。このわずかなズレを、地球の自転周期である24時間に毎日リセット(同調)してくれるのが「光」、特に「朝の太陽光」です。

朝、太陽の光が目から入ると、その刺激が網膜を通じて脳の視交叉上核に直接届きます。この光のシグナルが「リセットボタン」の役割を果たし、体内時計のズレを修正してくれるのです。朝日を浴びてから約14〜16時間後にメラトニンの分泌が始まるようにセットされるため、毎朝同じ時間に光を浴びることは、夜の決まった時間に自然な眠気を誘うために極めて重要です。

逆に、夜間に強い光、特にスマートフォンやPCの画面から発せられる「ブルーライト」を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、メラトニンの分泌が抑制され、体内時計が後ろにずれてしまい、「寝つきが悪い」「朝起きられない」といった睡眠の問題を引き起こす原因となります。

体内時計のリズムを整えることは、質の高い睡眠を得るための土台です。毎朝同じ時間に起きて太陽の光を浴び、夜は強い光を避けるというシンプルな習慣が、この精巧な体内メカニズムを正常に機能させるための鍵となるのです。

疲労を回復しようとする睡眠欲求

睡眠をコントロールするもう一つの重要な仕組みが、「睡眠欲求(睡眠圧)」です。これは、起きている時間が長ければ長いほど、眠気がどんどん強くなっていくという、非常にシンプルで直感的に理解しやすいメカニズムです。この仕組みは、生物が生命を維持するために必要な休息を確実に取るための、恒常性維持機能(ホメオスタシス)の一環と考えられています。

この睡眠欲求の強さを左右する物質として、現在注目されているのが「アデノシン」という脳内物質です。アデノシンは、脳がエネルギーを消費する際に生まれる代謝産物の一種です。私たちが朝目覚めてから活動を始めると、脳内ではこのアデノシンが徐々に蓄積されていきます。そして、アデノシンが脳内の特定の受容体(アデノシン受容体)に結合すると、神経細胞の活動を鎮静化させ、私たちに「眠気」として感じさせます。

つまり、起きている時間が長くなるほどアデノシンはどんどん溜まっていき、睡眠欲求もそれに比例して高まっていくのです。徹夜をした翌日に強烈な眠気に襲われるのは、このアデノシンが脳内に大量に蓄積された結果です。そして、夜にぐっすりと眠ることで、蓄積されたアデノシンは分解・除去され、翌朝には睡眠欲求がリセットされてスッキリと目覚めることができます。

この睡眠欲求の仕組みは、前述の体内時計と密接に関連し合って機能しています。

下の図は、覚醒力(体内時計による)と睡眠欲求の関係を模式的に表したものです。

- 睡眠欲求(プロセスS): 朝の覚醒時から直線的に上昇し、夜にかけてピークに達します。

- 覚醒力(プロセスC): 体内時計によって制御され、日中に高く、夜間に低くなるリズムを描きます。

日中は、体内時計による強い「覚醒力」が、蓄積していく「睡眠欲求」を打ち消しているため、私たちは眠気を感じずに活動できます。しかし、夕方から夜にかけて覚醒力が低下してくると、高まった睡眠欲求が優位になり、強い眠気が訪れます。そして就寝すると、睡眠欲求は急速に減少していきます。

この2つの仕組みのバランスが、私たちの睡眠の質を大きく左右します。例えば、昼寝を長くしすぎると、睡眠欲求が一時的に解消されてしまい、夜になってもなかなか眠れないという事態に陥ります。これは、夜の時点で睡眠欲求の蓄積が不十分なためです。

また、日中に適度な運動をしたり、頭を使う作業をしたりすると、エネルギー消費が増え、アデノシンの蓄積が促進されます。これにより、夜にはより強い睡眠欲求が生まれ、より深く、質の高いノンレム睡眠を得やすくなります。

一方で、コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれる「カフェイン」は、この睡眠欲求の仕組みに直接作用します。カフェインは、アデノシンと化学構造が似ているため、脳内でアデノシンが結合すべき受容体に先回りして結合してしまいます。これにより、アデノシンが作用するのをブロックし、一時的に眠気を覚まし、覚醒させる効果を発揮します。しかし、これはアデノシンが消えたわけではなく、単にその作用をマスキングしているだけです。カフェインの効果が切れると、蓄積されたアデノシンが一気に作用し、強い眠気が襲ってくることがあります。

このように、体内時計が「いつ眠るか」というタイミングを決定するのに対し、睡眠欲求は「どれだけ深く眠るか」という眠りの強さを決定する上で重要な役割を担っています。規則正しい生活で体内時計を整え、日中の活動で適度な睡眠欲求を高めること。この2つのバランスを取ることが、夜の快眠への王道なのです。

レム睡眠とノンレム睡眠の役割と違い

睡眠は、単なる休息ではありません。一晩の間に訪れる「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が、それぞれ独自の重要な役割を担い、心と体を多角的にメンテナンスしています。この2つの睡眠の違いを深く理解することは、睡眠の質を評価し、改善していく上で欠かせません。

ノンレム睡眠は主に「脳と体を休ませる深い眠り」であり、心身の疲労回復や成長に不可欠です。一方、レム睡眠は「体を休めつつ、脳は活動して記憶を整理する浅い眠り」であり、精神的な安定や学習能力の向上に関わっています。

この章では、ノンレム睡眠とレム睡眠、それぞれの具体的な役割、特徴、そして両者の違いについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

ノンレム睡眠とは:脳と体を休ませる深い眠り

私たちが眠りにつくと、まず最初に訪れるのがノンレム睡眠です。ノンレム(Non-REM)とは「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」がない、つまりレム睡眠ではない睡眠という意味です。その名の通り、眼球の素早い動きは見られず、脳の活動は鎮静化し、心身ともに深い休息状態に入ります。

ノンレム睡眠の最も重要な役割は、日中の活動で疲労した脳と体を回復させることです。この時間帯には、脳のエネルギー消費が大幅に低下し、脳細胞の修復や老廃物の除去が行われます。また、身体的には、心拍数や呼吸数が落ち着き、血圧が低下し、筋肉の緊張が和らぎます。

さらに、ノンレム睡眠中、特に最も深い眠りの段階では、「成長ホルモン」が盛んに分泌されます。成長ホルモンは、子供の身体的な成長を促すだけでなく、成人においても細胞の修復や新陳代謝を促進し、疲労を回復させるという極めて重要な働きを担っています。日中に傷ついた筋肉や皮膚などの組織は、この時間帯に集中的に修復されるのです。「寝る子は育つ」ということわざや、美容のために「睡眠が大切」と言われるのは、この成長ホルモンの働きによるものです。

このように、ノンレム睡眠は生命維持と健康の基盤を支える、まさに「守りの睡眠」と言えるでしょう。

ノンレム睡眠の4つのステージ

ノンレム睡眠は、眠りの深さによっていくつかのステージに分けられます。伝統的には4つのステージに分類されてきましたが、近年では米国睡眠医学会(AASM)の基準に基づき、ステージ1(N1)、ステージ2(N2)、ステージ3(N3)の3段階で評価されるのが主流です。ステージ3(N3)は、旧分類のステージ3とステージ4を統合したもので、最も深い睡眠段階である「徐波睡眠(じょはすいみん)」または「深睡眠」と呼ばれます。

ここでは、より馴染み深い4ステージ分類を基に、各段階の特徴を解説します。

| ステージ | 眠りの深さ | 主な特徴と役割 |

|---|---|---|

| ステージ1 | うとうと状態 | ・覚醒から睡眠への移行段階 ・物音などですぐに目が覚める ・ウトウトしている状態で、「眠っていた」という自覚がないことも多い |

| ステージ2 | 浅い眠り | ・本格的な睡眠の始まり ・脳波に「睡眠紡錘波」「K複合波」という特徴的な波形が現れる ・外部の刺激が遮断され始め、簡単には起きなくなる ・ノンレム睡眠全体の中で最も長い時間を占める |

| ステージ3 | やや深い眠り | ・脳波に「デルタ波」というゆっくりとした大きな波(徐波)が出現し始める ・心拍数や呼吸数がさらに低下し、体温も下がる ・成長ホルモンの分泌が始まる |

| ステージ4 | 最も深い眠り | ・脳波の半分以上がデルタ波で占められる「徐波睡眠」の状態 ・脳と体が最も深く休息している ・成長ホルモンの分泌がピークに達する ・この段階で無理に起こされると、寝ぼけ(睡眠慣性)が強く現れる |

ステージ1は、覚醒状態から眠りへと移行する、いわば「まどろみ」の段階です。リラックスしていますが、少しの物音や刺激で簡単に目が覚めてしまいます。電車の中でウトウトしているような状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

ステージ2に入ると、本格的な睡眠が始まります。脳波には特徴的な波形が現れ、外部からの情報を遮断する働きが強まります。ノンレム睡眠の中では最も多くの時間を占めるステージで、心身をリラックスさせる役割があります。

ステージ3とステージ4は、合わせて「徐波睡眠(深睡眠)」と呼ばれ、ノンレム睡眠の中で最も重要な段階です。脳波はデルタ波という非常にゆっくりとした大きな波が支配的になり、脳の活動は最小限に抑えられます。この深い眠りの間に、成長ホルモンが大量に分泌され、脳の老廃物除去、体の組織修復、免疫機能の強化などが集中的に行われます。睡眠の質の高さは、この徐波睡眠をいかに十分に確保できるかにかかっていると言っても過言ではありません。特に、眠りについてから最初の約3時間(最初の1〜2サイクル)に出現する徐波睡眠が、最も深く、長いため、この時間帯にぐっすり眠ることが極めて重要です。

レム睡眠とは:体を休め記憶を整理する浅い眠り

ノンレム睡眠で脳と体を休息させた後、睡眠サイクルは「レム睡眠」へと移行します。レム(REM)とは「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の略で、その名の通り、まぶたの下で眼球がキョロキョロと素早く動くのが最大の特徴です。

レム睡眠中の脳は、起きている時に近いほど活発に活動しており、脳波も覚醒時と似た速い波形を示します。そのため、レム睡眠は「逆説睡眠」とも呼ばれます。しかし、脳が活動的である一方で、体、特に首から下の骨格筋は完全に力が抜け、弛緩した状態になっています。これは「筋アトニア」と呼ばれる現象で、脳が見ている夢の内容に合わせて体が実際に動いてしまわないようにするための、安全装置のようなものです。時々体験する「金縛り(睡眠麻痺)」は、レム睡眠中に意識の一部が覚醒してしまった際に、脳は起きているのに体が動かない、というこの筋アトニアの状態を自覚することで起こる現象です。

レム睡眠はノンレム睡眠と比べて眠りが浅いため、このタイミングで物音などの刺激があると目が覚めやすくなります。

そんなレム睡眠の主な役割は、以下の通りです。

- 記憶の整理と定着: レム睡眠の最も重要な役割の一つが、記憶の整理と定着です。日中に学習したことや経験した出来事の情報は、まず脳の「海馬」に一時的に保存されます。レム睡眠中に、この海馬にある短期的な記憶が、大脳皮質へと転送され、長期的な記憶として定着すると考えられています。特に、自転車の乗り方や楽器の演奏といった「手続き記憶(スキルの記憶)」の定着に、レム睡眠が重要であることが分かっています。一夜漬けの勉強よりも、しっかり睡眠をとった方が記憶に残りやすいのはこのためです。

- 感情の整理と精神の安定: レム睡眠は、日中に経験した嫌な出来事やストレスに伴うネガティブな感情を整理し、和らげる役割も担っています。夢を見ることによって、感情的な体験を安全な形で再処理し、翌日には冷静に受け止められるように精神状態をリセットしていると考えられています。十分なレム睡眠がとれないと、イライラしやすくなったり、不安感が強まったりすることがあります。

- 夢を見ること: 私たちが見る鮮明でストーリー性のある夢の多くは、このレム睡眠中に見られます。夢の内容は支離滅裂なことも多いですが、これも記憶の断片を整理・統合する過程の副産物ではないかと考えられています。

- 自律神経の調整と覚醒への準備: レム睡眠中には、心拍数や呼吸数が不規則に変動し、自律神経系のメンテナンスが行われます。また、睡眠サイクルの終盤、明け方に近づくにつれてレム睡眠の出現時間が長くなるのは、脳と体を徐々に覚醒状態へと近づけ、スムーズな目覚めを準備するためと考えられています。

このように、ノンレム睡眠が主に「物理的な回復」を担うのに対し、レム睡眠は「精神的・認知的な回復とメンテナンス」を担っていると言えます。どちらか一方が重要というわけではなく、ノンレム睡眠とレム睡眠が適切なバランスで周期的に繰り返されることで、私たちは初めて心身ともに健康な状態を維持できるのです。

理想的な睡眠時間とサイクルの考え方

「自分にとって最適な睡眠時間は何時間なのだろう?」これは多くの人が一度は抱く疑問ではないでしょうか。世間では「8時間睡眠が良い」「90分の倍数が理想」など、さまざまな情報が溢れていますが、本当に重要なのは何なのでしょうか。

結論から言うと、理想的な睡眠は、単なる「時間の長さ」だけで決まるものではありません。睡眠の「質」、つまり、いかに深く、規則正しいサイクルで眠れているかが、日中のパフォーマンスや心身の健康を大きく左右します。

この章では、「90分サイクル」の真意、時間よりも質が重要である理由、そして睡眠の質を決定づける「黄金の90分」の秘密、さらに快適な目覚めを実現するコツについて、科学的な視点から詳しく解説していきます。

「90分の倍数」が良いと言われる理由

「睡眠時間は90分の倍数、つまり4.5時間、6時間、7.5時間などを目安にすると目覚めが良い」という説は、睡眠に関する知識として広く知られています。この説の根拠となっているのが、前述した「睡眠サイクル」の存在です。

この説のロジックは以下の通りです。

- 人の睡眠は、「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」を1セットとするサイクルで構成されている。

- この1サイクルの平均的な長さが、約90分である。

- 睡眠サイクルは、深いノンレム睡眠から始まり、徐々に浅くなってレム睡眠で終わる。

- したがって、サイクルの終わりにあたる浅いレム睡眠のタイミングで目覚ましをセットすれば、脳が覚醒に近い状態で起きられるため、スッキリと快適に目覚めることができる。

- 逆に、サイクルの途中、特に最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の最中に無理やり起こされると、脳がまだ深い休息状態にあるため、強い眠気や倦怠感、頭がボーッとする「睡眠慣性」を引き起こしやすい。

この考え方自体は、睡眠科学の観点から見ても理にかなっています。深い眠りの底から無理やり引きずり起こされるよりも、眠りが浅くなったタイミングで自然に起きる方が快適なのは当然です。

しかし、この「90分ルール」を実践する際には、注意すべき点が2つあります。

第一に、前述の通り、睡眠サイクルの長さは90分きっかりではなく、80分~110分程度の個人差があるということです。自分のサイクルが100分の人であれば、90分の倍数で起きようとしても、サイクルの途中で目覚めることになってしまいます。

第二に、一晩の睡眠の中でもサイクルの長さは一定ではありません。睡眠前半のサイクルは短め(深いノンレム睡眠が中心)、後半のサイクルは長め(レム睡眠が増える)になる傾向があります。

したがって、「90分の倍数」はあくまで一般的な目安として捉え、それに固執しすぎないことが大切です。「7.5時間寝たのにスッキリしない」と感じる場合、それはあなたの睡眠サイクルが90分ではない可能性を示唆しています。そのような場合は、起床時間を15分早めたり、遅らせたりして、自分にとって最も快適に起きられる睡眠時間を見つける「実験」をしてみるのがおすすめです。

近年では、睡眠計測アプリやスマートウォッチが、睡眠サイクルを推定し、眠りの浅いタイミングでアラームを鳴らしてくれる「スマートアラーム」機能を搭載しています。こうしたツールを活用することで、画一的な「90分ルール」に頼るのではなく、自分自身のパーソナルな睡眠サイクルに合わせた最適なタイミングで目覚めることが可能になります。

睡眠時間は長さよりも質が重要

多くの人は睡眠時間を「量」で考えがちですが、専門家が口を揃えて指摘するのは「量」よりも「質」の重要性です。たとえ9時間、10時間と長くベッドにいたとしても、眠りが浅く、何度も目が覚めるような睡眠では、心身の疲労は十分に回復しません。逆に、睡眠時間が6時間程度と比較的短くても、深く質の高い睡眠がとれていれば、日中を元気に過ごすことは十分に可能です。

では、「睡眠の質」とは具体的に何を指すのでしょうか。質の高い睡眠には、いくつかの指標があります。

- 寝つきの良さ: ベッドに入ってから過度に時間がかからず、スムーズに入眠できること(目安は30分以内)。

- 眠りの深さ: 睡眠の前半に、最も深いノンレム睡眠である「徐波睡眠」を十分に確保できていること。これが疲労回復の鍵です。

- 途中の覚醒の少なさ: 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)ことなく、朝まで継続して眠れること。

- 目覚めの良さ: 朝、自然に、あるいはアラームでスッキリと目覚められ、起床時に過度な疲労感や眠気が残っていないこと。

- 日中の状態: 日中に強い眠気に襲われることなく、集中力を維持して活動できること。

これらの要素が満たされて初めて、「質の高い睡眠がとれた」と言えます。長時間寝ても疲れが取れないと感じる人は、睡眠時間が足りないのではなく、これらの「質」のいずれかに問題がある可能性が高いのです。

例えば、ストレスや不安を抱えていると、交感神経が優位になり、脳が興奮状態から抜け出せません。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなって徐波睡眠が不足したり、夜中に目が覚めやすくなったりします。また、寝る前の飲酒は寝つきを良くするように感じさせますが、実際にはアルコールが分解される過程で覚醒作用が生じ、睡眠の後半部分を断片化させ、レム睡眠を阻害するため、睡眠の質を著しく低下させます。

睡眠の質を高めるためには、単に長く寝ようとするのではなく、なぜ質が低下しているのか、その原因を探り、取り除く努力が不可欠です。生活習慣を見直し、心身がリラックスできる環境を整えることが、結果として最適な睡眠時間で最大の回復効果を得るための近道となります。

眠り始めの最初の90分が質を決める

睡眠の質を語る上で、最も重要視される時間帯があります。それが、眠りについてから最初の睡眠サイクル、特におおよそ90〜120分の時間です。この時間帯は「黄金の90分」とも呼ばれ、一晩の睡眠全体の質を決定づけると言っても過言ではありません。

なぜ、この最初の90分がそれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は、この時間帯に、一晩のうちで最も深く、最も長いノンレム睡眠(徐波睡眠)が出現するからです。

前述の通り、深いノンレム睡眠中には、心身の回復に不可欠な「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。研究によれば、一晩に分泌される成長ホルモンのうち、約70~80%が、この眠り始めの最初の深いノンレム睡眠中に集中して分泌されることが分かっています。

この「黄金の90分」に質の高い深睡眠を得ることで、以下のような多くの恩恵が得られます。

- 脳の疲労回復と老廃物除去: 脳をクールダウンさせ、日中の活動で溜まったアミロイドβなどの老廃物を効率的に洗い流します。

- 体の修復と成長: 成長ホルモンが全身に行き渡り、細胞の修復や新陳代謝を促進します。

- 免疫力の向上: 免疫系を司るサイトカインの産生を促し、病気に対する抵抗力を高めます。

- 自律神経の調整: 乱れがちな自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせます。

この最初のノンレム睡眠が浅かったり、妨げられたりすると、たとえその後に長く眠ったとしても、成長ホルモンの分泌は十分に行われず、疲労回復の効果は半減してしまいます。つまり、睡眠の質は、眠り始めのスタートダッシュでほぼ決まってしまうのです。

では、この「黄金の90分」の質を高めるにはどうすれば良いのでしょうか。鍵となるのは、就寝時にスムーズに深い眠りに入れるような準備をすることです。具体的には、就寝の90分ほど前に入浴を済ませ、一時的に上がった深部体温が、ベッドに入る頃に自然に下がっていくリズムを作ることが非常に効果的です。また、寝る前のスマホ操作やカフェイン、アルコールの摂取を避ける、寝室を快適な温度・湿度に保つといった基本的な習慣が、この貴重な時間帯の睡眠の質を直接的に向上させます。

睡眠時間を確保できない忙しい日でも、この最初の90分の質だけは死守するという意識を持つことが、効率的な疲労回復に繋がります。

浅いレム睡眠のタイミングで起きるのがコツ

睡眠の質が「入り口(眠り始めの深さ)」で決まるのに対し、目覚めの快適さは「出口(起きるタイミング)」に大きく左右されます。どれだけぐっすり眠れても、最悪のタイミングで起こされてしまっては、一日の始まりが台無しになってしまいます。

快適な目覚めを実現するコツは、前述の通り、睡眠サイクルが一周し、眠りが浅くなった「レム睡眠」のタイミングで起きることです。

レム睡眠中は、脳が活動的で覚醒状態に近いため、このタイミングで目覚めると、意識がスムーズに覚醒へと移行できます。頭がクリアで、体も軽く感じられ、気持ちの良いスタートを切ることができます。

一方、最悪の目覚めは、睡眠サイクルの中で最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の真っ只中に起こされることです。脳も体も完全に休息モードに入っているため、無理やり起こされると、脳がすぐには覚醒状態に切り替わることができません。この状態が「睡眠慣性」と呼ばれるもので、以下のような症状を引き起こします。

- 強い眠気とだるさ

- 頭がボーッとして働かない

- 判断力や集中力の低下

- 不快感やイライラ

睡眠慣性は、起きてから30分から、長い場合は2時間以上続くこともあり、朝の貴重な時間を非生産的なものにしてしまいます。

では、どうすればレム睡眠のタイミングで起きられるのでしょうか。

一つは、前述の「90分の倍数」を目安にしつつ、自分なりの最適な睡眠時間を見つける試行錯誤です。いつも7時間睡眠で目覚めが悪いなら、6時間45分や7時間15分でアラームをセットしてみる、といった調整です。

もう一つの、より効果的な方法が、テクノロジーの活用です。最近の睡眠計測アプリやスマートウォッチの多くは、内蔵のセンサー(加速度センサーやマイク、心拍数センサーなど)を使って、睡眠中の体の動きや心拍数の変動をモニタリングします。これらのデータから、利用者が深いノンレム睡眠にいるのか、浅いレム睡眠にいるのかを推定します。

そして、これらのデバイスに搭載されている「スマートアラーム(インテリジェントアラーム)」機能を使えば、設定した起床時刻の周辺(例えば30分間)で、最も眠りが浅くなったタイミングを自動で検知し、アラームを鳴らしてくれます。例えば、7:00にアラームを設定した場合、デバイスは6:30から7:00の間で利用者がレム睡眠に入った最適な瞬間(例えば6:50)を見つけて起こしてくれるのです。

この機能を活用することで、深い眠りを妨げられる不快な目覚めを避け、毎日をよりスッキリとした気分でスタートできる可能性が高まります。自分の感覚だけに頼るのではなく、こうしたツールを賢く利用することも、現代における睡眠マネジメントの重要な戦略と言えるでしょう。

睡眠サイクルが乱れる主な原因

これまで見てきたように、規則正しい睡眠サイクルは心身の健康に不可欠です。しかし、現代社会には、この精巧な体内リズムを狂わせてしまう要因が溢れています。多くの人が「よく眠れない」と感じる背景には、日々の生活習慣に潜む、睡眠サイクルを乱す「犯人」の存在があります。

ここでは、睡眠サイクルが乱れる代表的な5つの原因を取り上げ、それぞれがどのようにして私たちの眠りを妨げるのか、そのメカニズムとともに解説していきます。自分自身の生活を振り返り、当てはまる項目がないかチェックしてみましょう。

不規則な生活リズム

睡眠サイクルを乱す最大の原因は、何と言っても不規則な生活リズムです。特に、就寝時刻と起床時刻が毎日バラバラであることは、睡眠を司る2つのシステム、「体内時計」と「睡眠欲求」の両方に悪影響を及ぼします。

私たちの体内時計は、毎日同じ時間に光を浴び、同じ時間に活動し、同じ時間に休息することで、安定した24時間のリズムを刻んでいます。しかし、平日と休日で起床時間が大きく異なる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」の状態に陥ると、体内時計は混乱し、いつ眠りの準備を始め、いつ覚醒すれば良いのか分からなくなってしまいます。

例えば、平日は6時に起き、土日は昼の12時まで寝ているという生活を想像してみてください。日曜の夜、いつものように23時に寝ようとしても、体はまだ夕方くらいの感覚なので全く眠れません。これは、日曜の昼まで寝ていたことで、体内時計が後ろにずれてしまい、睡眠を促すメラトニンの分泌開始時間も遅れてしまったためです。さらに、昼まで寝たことで睡眠欲求の蓄積も不十分になっています。その結果、日曜の夜は寝つきが悪くなり、月曜の朝は寝不足のまま無理やり起きることになります。

このような生活を繰り返していると、体内時計は常に時差ボケのような状態になり、慢性的な寝つきの悪さや日中の眠気、倦怠感につながります。食事の時間や運動の時間が不規則なことも、体内時計のリズムを乱す一因となります。

睡眠サイクルを安定させる基本は、休日であっても平日と同じ時刻、少なくとも±2時間以内の範囲で起床・就寝することです。規則正しい生活こそが、体内時計を正常に機能させるための最も効果的な方法なのです。

精神的なストレス

仕事上のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、過度な精神的ストレスもまた、睡眠サイクルを著しく乱す大きな要因です。

ストレスを感じると、私たちの体は「闘争・逃走モード」に入り、自律神経のうち交感神経が活発になります。交感神経は、心拍数を上げ、血圧を上昇させ、体を緊張・興奮状態にする働きがあります。これは、危険に直面した際に素早く対処するための、本来は生命維持に必要な反応です。

しかし、この状態が夜になっても続いてしまうと、心身がリラックスできず、スムーズな入眠が妨げられます。ベッドに入っても仕事の失敗が頭から離れなかったり、明日のプレゼンのことでドキドキしたりして眠れない、という経験は誰にでもあるでしょう。これは、交感神経が優位なままで、睡眠モードへの切り替えを担う副交感神経がうまく働いていない証拠です。

このような状態では、寝つきが悪くなる(入眠障害)だけでなく、眠り自体も浅くなりがちです。深いノンレム睡眠が減少し、夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)原因にもなります。

さらに、ストレスは「コルチゾール」というストレスホルモンの分泌を促します。コルチゾールは本来、朝に分泌が増えて体を覚醒させるホルモンですが、慢性的なストレスに晒されていると、夜間にも高いレベルで分泌され続け、睡眠を妨害します。

「眠らなければ」と焦れば焦るほど、交感神経はさらに興奮し、ますます眠れなくなるという悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。ストレスが原因で睡眠サイクルが乱れている場合は、ストレスそのものに対処すると同時に、寝る前に意識的にリラックスする時間(瞑想、深呼吸、穏やかな音楽を聴くなど)を設け、副交感神経を優位に切り替える工夫が重要になります。

寝る前のスマホやPCの使用

現代人にとって最も身近で、かつ強力な睡眠の妨害者となっているのが、就寝前のスマートフォン、PC、タブレットなどのデジタルデバイスの使用です。これらの画面から発せられる「ブルーライト」が、睡眠サイクルに深刻な影響を及ぼします。

ブルーライトは、可視光線の中でも特に波長が短く、強いエネルギーを持つ光です。日中の太陽光にも多く含まれており、私たちの脳に「昼間だ」と認識させ、体を覚醒させる働きがあります。

夜、本来であれば体は休息モードに入る準備を始める時間帯に、このブルーライトを至近距離で浴び続けると、脳は昼間だと錯覚してしまいます。その結果、網膜から入った光の刺激が体内時計の中枢である視交叉上核に伝わり、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制されてしまいます。

メラトニンの分泌が抑制されると、自然な眠気が訪れにくくなり、寝つきが著しく悪くなります。さらに、体内時計そのものが後ろにずれてしまうため、夜更かしの習慣がつきやすくなり、朝起きるのが困難になります。

また、光の刺激だけでなく、SNSやニュース、ゲームなどのコンテンツが脳に与える興奮作用も問題です。これらの情報は交感神経を刺激し、心身をリラックスとは程遠い状態にしてしまいます。気になるメッセージの返信を待ったり、動画を次々と見てしまったりすることで、脳はどんどん覚醒し、眠りから遠ざかっていくのです。

睡眠の質を確保するためには、少なくとも就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を終えることが強く推奨されます。もし使用する場合は、画面の明るさを最低限に落とし、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用して、目や脳への刺激を和らげる工夫が必要です。

カフェインやアルコールの摂取

日々の生活で何気なく摂取している嗜好品、特にカフェインとアルコールも、睡眠サイクルを乱す大きな原因となります。

【カフェイン】

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。前述の通り、カフェインは脳内で眠気を引き起こす「アデノシン」という物質の働きをブロックします。これにより、疲れているはずなのに眠気を感じにくくなります。

カフェインの効果は摂取後30分ほどで現れ、その半減期(体内で半分に減るまでの時間)は、個人差はありますが約4〜6時間と言われています。つまり、夕方17時にコーヒーを飲むと、夜22時になってもまだその半分のカフェインが体内に残っており、睡眠に影響を及ぼす可能性があるのです。

カフェインの影響を受けやすい人は、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りが浅くなったり、深いノンレム睡眠が減少したりすることが報告されています。質の高い睡眠を得るためには、遅くとも就寝の6時間前、できれば午後早めの時間帯からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

【アルコール】

「寝酒」として、眠るためにアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠の質を著しく低下させる危険な習慣です。

アルコールには鎮静作用があるため、飲むと一時的にリラックスし、寝つきが良くなるように感じられます。しかし、これは睡眠にとって「百害あって一利なし」です。

問題は、アルコールが体内で分解される過程で起こります。分解されると、「アセトアルデヒド」という毒性の強い物質が生成されます。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があり、睡眠の後半部分を浅く、断片的にしてしまいます。その結果、夜中に何度も目が覚めたり、早朝に目が覚めてしまったりする原因となります。

さらに、アルコールは筋肉を弛緩させる作用があるため、喉の周りの筋肉が緩み、気道を狭めて「いびき」や「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」を悪化させるリスクも高めます。また、深いノン-REM睡眠と、記憶の定着に重要なレム睡眠の両方を抑制することも分かっています。

寝酒をすると、寝つきは良くても、夜中に目が覚めてしまい、朝起きても熟睡感がなく、疲れが残っているという状態に陥りがちです。質の高い睡眠のためには、就寝前の3〜4時間はアルコールの摂取を避けることが望ましいです。

運動不足

一見、睡眠と直接関係ないように思える運動不足も、実は睡眠サイクルの乱れに繋がる重要な要因です。適度な運動は、睡眠の質を向上させる上で非常に効果的な役割を果たします。

運動が睡眠に良い影響を与える理由は、主に2つあります。

一つ目は、睡眠欲求を高める効果です。日中に運動をすると、体温が上昇し、エネルギーを消費します。これにより、夜に向けて睡眠欲求(アデノシンの蓄積)が自然と高まり、寝つきがスムーズになります。また、運動による心地よい疲労感は、より深いノンレム睡眠(徐波睡眠)を誘発し、睡眠の質そのものを向上させます。

二つ目は、体内リズムを整える効果です。特に、日中に屋外で運動をすると、太陽の光を浴びることができます。これにより体内時計がリセットされ、夜のメラトニン分泌のリズムが整います。また、運動はストレス解消にも効果的であり、睡眠を妨げる精神的な緊張を和らげてくれます。

逆に、日常的に体を動かす機会が少ないと、日中の活動量が不足し、夜になっても十分な睡眠欲求が生まれません。「疲れていないから眠れない」という状態になり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

ただし、運動を行うタイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上昇させてしまうため、逆効果になります。心拍数が上がるような運動は、就寝の3時間前までに終えるのが理想的です。ウォーキングやジョギング、ヨガ、ストレッチなど、自分が継続しやすい運動を、夕方から夜の早めの時間帯に行う習慣を取り入れると、睡眠の質に顕著な改善が見られるでしょう。

乱れた睡眠サイクルが心身に及ぼす悪影響

睡眠サイクルの乱れは、単に「眠い」「だるい」といった一時的な不快感にとどまりません。慢性的な睡眠不足や質の悪い睡眠は、まるで借金のように心と体に「睡眠負債」として蓄積され、日中のパフォーマンス低下から、将来的には深刻な健康問題に至るまで、さまざまな悪影響を及ぼします。

ここでは、乱れた睡眠サイクルが引き起こす代表的な3つの悪影響について、具体的に解説します。これらのリスクを理解することは、睡眠改善へのモチベーションを高める上で非常に重要です。

集中力や記憶力の低下

睡眠サイクルの乱れが最も早く、そして顕著に現れるのが、脳の認知機能の低下です。特に、日中の集中力、注意力、判断力、そして記憶力といった、知的生産活動に不可欠な能力が著しく損なわれます。

私たちの脳は、睡眠中に情報の整理とメンテナンスを行っています。深いノンレム睡眠中には脳の疲労物質が洗い流され、レム睡眠中には日中に学んだ知識や経験が記憶として定着します。睡眠サイクルが乱れ、これらのプロセスが十分に行われないと、脳はオーバーヒートを起こしたコンピューターのような状態になります。

具体的には、以下のような症状が現れます。

- 集中力の散漫: 簡単な作業でも集中力が続かず、すぐに他のことに気が散ってしまう。会議の内容が頭に入ってこない。

- 注意力の低下: 見落としやケアレスミスが増える。車の運転など、注意が必要な場面で事故のリスクが高まる。

- 判断力・問題解決能力の低下: 物事を論理的に考えたり、複雑な状況で適切な判断を下したりすることが難しくなる。創造的なアイデアも浮かびにくくなる。

- 記憶力の低下: 新しいことを覚えられない(記銘力障害)、人の名前や約束をすぐに忘れてしまう(短期記憶の低下)。これは、記憶の定着を担うレム睡眠が不足していることが一因です。

これらの認知機能の低下は、仕事や学業のパフォーマンスを直接的に低下させるだけでなく、日常生活におけるささいなミスやトラブルの原因ともなります。睡眠不足の状態での脳の働きは、飲酒した状態とほぼ同等まで低下するという研究報告もあり、その影響の深刻さが伺えます。質の高い睡眠は、最高のパフォーマンスを発揮するための、何よりの準備なのです。

免疫力の低下や生活習慣病のリスク

乱れた睡眠サイクルは、精神的なパフォーマンスだけでなく、身体的な健康にも深刻なダメージを与えます。特に、免疫機能と代謝システムへの影響は大きく、さまざまな病気のリスクを高めることが分かっています。

【免疫力の低下】

私たちの体をウイルスや細菌から守る免疫システムは、睡眠中に活発に機能します。特に、深いノンレム睡眠中に、免疫細胞であるT細胞の働きが活性化し、病原体を攻撃する能力が高まります。また、サイトカインという免疫物質も睡眠中に多く産生されます。

睡眠不足が続くと、これらの免疫機能が十分に働かなくなり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて約4倍も風邪をひきやすいという結果が示されています。

【生活習慣病のリスク増大】

睡眠は、食欲や代謝をコントロールするホルモンのバランスを保つ上でも極めて重要です。

- 食欲のコントロール: 睡眠不足になると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少します。これにより、満腹感を得にくくなり、特に高カロリーで糖質の多いものを過剰に摂取したくなります。これが肥満の直接的な原因となります。

- 血糖値のコントロール: 睡眠不足は、インスリンの働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こします。インスリンが効きにくくなると、血糖値が下がらなくなり、2型糖尿病の発症リスクを高めます。

- 血圧のコントロール: 睡眠中は血圧が下がりますが、睡眠が不足すると、交感神経が優位な時間が長くなり、血圧が高い状態が続きます。これが高血圧につながり、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患のリスクを高めます。

このように、睡眠サイクルの乱れは、肥満、糖尿病、高血圧といった生活習慣病の引き金となり、私たちの健康寿命を脅かすサイレントキラーとなり得るのです。

日中の強い眠気や倦怠感

睡眠サイクルが乱れた際、多くの人が最も直接的に感じるのが、日中の耐えがたいほどの眠気や、常に体が重く感じる倦怠感です。

夜間に質の高い睡眠がとれていないと、脳と体の疲労が十分に回復されません。また、睡眠を促す脳内物質アデノシンも十分に除去されないため、朝起きても疲労物質が体内に残ったままの状態になります。その結果、午前中から強い眠気に襲われたり、一日中体がだるく、何もする気が起きないといった状態に陥ります。

特に、昼食後(午後2時〜4時頃)は、体内時計のリズムによって自然と眠気が強まる時間帯ですが、睡眠不足の人はこの時間帯に猛烈な眠気に襲われ、仕事や学習が全く手につかなくなってしまうことがあります。これは「ポストランチディップ」と呼ばれ、睡眠負債が溜まっている人ほど顕著に現れます。

このような日中の強い眠気は、単に不快なだけでなく、重大な事故につながる危険性もはらんでいます。居眠り運転による交通事故や、工場などでの作業中の労働災害の多くは、睡眠不足が背景にあると指摘されています。

また、慢性的な倦怠感は、意欲やモチベーションの低下にも繋がります。新しいことに挑戦する気力が湧かず、趣味や人付き合いさえも億劫に感じられるようになり、生活の質(QOL)全体を大きく損なう可能性があります。さらに、このような状態が長く続くと、気分の落ち込みが深刻化し、うつ病などの精神疾患のリスクを高めることも知られています。

十分な休息がとれていないというサインである日中の眠気や倦怠感を軽視せず、睡眠サイクルの乱れを改善するための根本的な対策に取り組むことが、心身の健康を守る上で不可欠です。

睡眠サイクルを整えるための7つの習慣

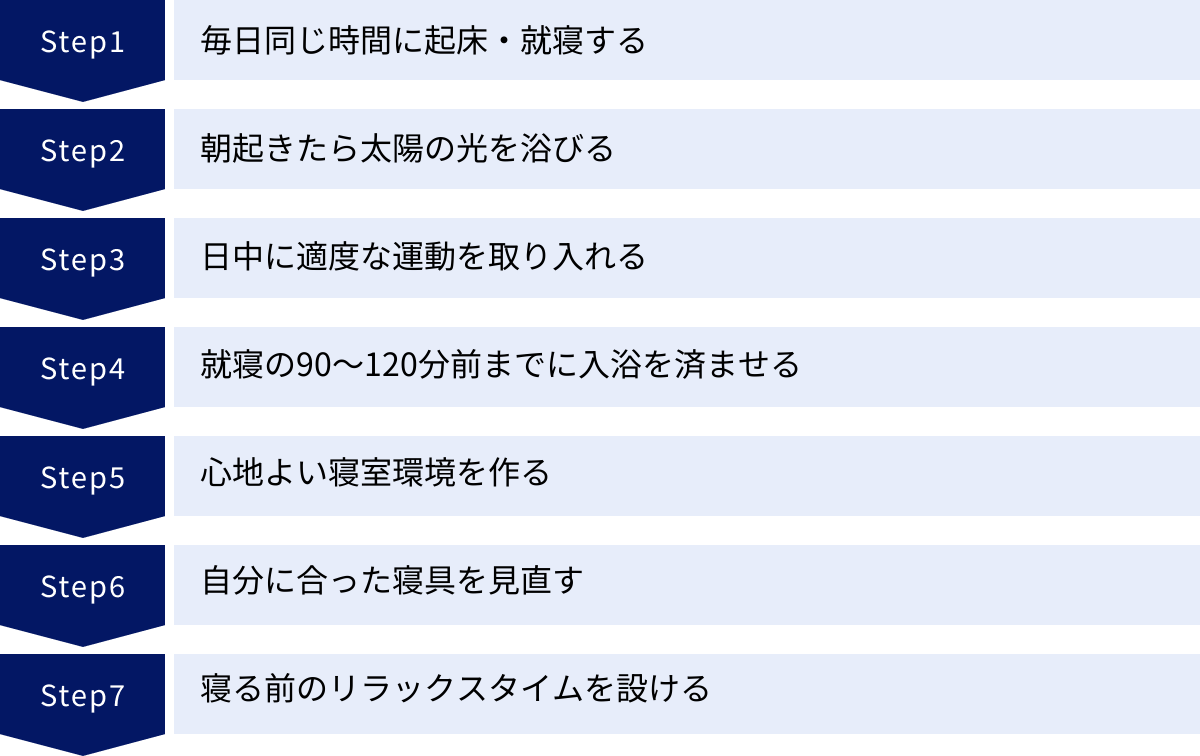

乱れた睡眠サイクルを取り戻し、質の高い睡眠を手に入れるためには、特別な薬や高価な器具が必要なわけではありません。日々の生活の中に、少しの工夫と意識を取り入れることで、睡眠の質は劇的に改善します。

ここでは、科学的根拠に基づいた、睡眠サイクルを整えるための7つの具体的な習慣をご紹介します。今日からでも始められることばかりですので、ぜひ実践してみてください。

① 毎日同じ時間に起床・就寝する

睡眠サイクルを整える上で、最も基本的かつ最も重要な習慣が、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。特に、起床時間を一定に保つことが鍵となります。

これは、睡眠を司る「体内時計」を正常に機能させるためです。毎日同じ時間に起きることで、体内時計が正確にリセットされ、「この時間に起きるのが当たり前」と学習します。すると、夜も自然と決まった時間に眠気が訪れるようになり、安定した睡眠・覚醒リズムが確立されます。

多くの人がやってしまいがちなのが、平日の寝不足を休日に「寝だめ」で解消しようとすることです。しかし、これは体内時計を大きく狂わせる「ソーシャル・ジェットラグ」を引き起こし、月曜日の朝を辛いものにする原因となります。休日の起床時間は、平日のプラス2時間以内に留めるように心がけましょう。もし眠い場合は、昼間に15〜20分程度の短い昼寝をするのが効果的です。

② 朝起きたら太陽の光を浴びる

起床時間を一定にすることとセットで実践したいのが、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることです。これは、体内時計をリセットするための「最強のスイッチ」です。

朝の光、特に太陽光に含まれる強いブルーライトが目から入ると、その信号が脳の体内時計中枢(視交叉上核)に直接届き、ずれていた時計の針を24時間周期にピタリと合わせてくれます。このリセット信号から約14〜16時間後に、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が始まるようにプログラムされるため、夜の自然な入眠に繋がります。

理想は、起床後1時間以内に、15〜30分程度、屋外で直接光を浴びることです。散歩やウォーキングを兼ねるとさらに効果的です。曇りや雨の日でも、室内照明の何倍もの光量があるため、窓際で過ごすだけでも効果があります。朝の光を浴びる習慣は、気分の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」の分泌も促し、ポジティブな気分で一日をスタートさせる助けにもなります。

③ 日中に適度な運動を取り入れる

日中の活動量と夜の睡眠の質は、密接に関係しています。日中に適度な運動をする習慣は、質の高い睡眠を得るための強力な味方です。

運動は、睡眠欲求(睡眠圧)を高める効果があります。体を動かすことで心地よい疲労感が生まれ、夜には自然と深い眠りへと誘導されます。特に、睡眠の前半に現れる最も重要な深いノンレム睡眠(徐波睡眠)を増加させることが分かっています。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などのリズミカルな有酸素運動です。1回30分程度、週に3〜5回行うのが理想ですが、まずはエレベーターを階段にする、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で活動量を増やすことから始めてみましょう。

ただし、運動のタイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため、逆に寝つきを妨げます。運動は就寝の3時間前までに終えるようにしましょう。夕方に行うのが最も効果的とされています。

④ 就寝の90~120分前までに入浴を済ませる

一日の終わりにリラックスし、スムーズな入眠を促すために、入浴のタイミングは非常に重要です。鍵となるのは、体の内部の温度である「深部体温」のコントロールです。

人は、深部体温が下がる時に眠気を感じるようにできています。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温が急降下する反動を利用し、強い眠気を誘うことができます。

最も効果的な入浴法は、就寝の90分から120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かることです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。ぬるめのお湯でリラックスすることで、副交感神経が優位になり、心身ともに睡眠モードへと切り替わります。

シャワーだけで済ませる場合でも、少し長めに浴びて体を温めることを意識しましょう。この入浴の習慣が、眠り始めの「黄金の90分」の質を高めるための重要な準備となります。

⑤ 心地よい寝室環境を作る

寝室は、一日の疲れを癒し、心身をリセットするための聖域です。睡眠の質を高めるためには、寝室を「眠るためだけの快適な空間」に整えることが不可欠です。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、わずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器のLEDライトにテープを貼ったりする工夫をしましょう。

- 音: 時計の秒針や家電の動作音など、気になる音は睡眠を妨げます。耳栓を使ったり、静かな環境音を流す「ホワイトノイズマシン」を活用したりするのも良い方法です。

- 温度と湿度: 快適な睡眠のためには、温度は25℃前後、湿度は50〜60%が理想とされています。季節に合わせてエアコンや加湿器・除湿器を活用し、寝具内が蒸れないように調整しましょう。夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適な環境を保つことが大切です。

- その他: 寝室に仕事関係のものを置かない、スマートフォンをベッドに持ち込まないなど、「寝室=休息の場所」という意識づけをすることも、心理的に入眠をスムーズにする上で効果的です。

⑥ 自分に合った寝具を見直す

私たちは人生の約3分の1を寝具の上で過ごします。体に合わない寝具は、睡眠の質を低下させ、肩こりや腰痛の原因にもなります。

- マットレス: 最も重要なのがマットレスです。硬すぎると体が圧迫されて血行が悪くなり、柔らかすぎると腰が沈み込んで不自然な寝姿勢になります。理想は、立った時の自然な背骨のS字カーブを、横になった時も保てる硬さのものです。寝返りがスムーズに打てるかどうかも重要なポイントです。

- 枕: 枕の役割は、首の骨(頸椎)とマットレスの間にできる隙間を埋め、首や肩への負担を軽減することです。高さが合わないと、いびきや首の痛みの原因になります。仰向けに寝た時に、顔の角度がやや下を向く(約5度)程度の高さが一般的ですが、体格やマットレスの沈み込みによって最適な高さは異なります。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿性・放湿性に優れたものを選びましょう。重すぎると寝返りを妨げ、軽すぎると安心感が得られないこともあります。羽毛や羊毛、機能性化学繊維など、素材ごとの特徴を理解して選ぶのがおすすめです。

寝具は高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に店舗で試してみるなどして、自分の体格や好みに合った「これだ」と思えるものを見つけることが、長期的な睡眠の質の向上に繋がります。

⑦ 寝る前のリラックスタイムを設ける

忙しい一日の終わりには、脳も体も興奮状態にあります。この興奮を鎮め、スムーズに睡眠モードに移行するためには、就寝前に意識的なリラックスタイムを設けることが非常に効果的です。

これは、日中の活動モードである交感神経優位の状態から、休息モードである副交感神経優位の状態へとスイッチを切り替えるための「儀式」のようなものです。

就寝30分〜1時間前になったら、以下のようなリラックスできる活動を取り入れてみましょう。

- 穏やかな音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、心拍数が落ち着くようなテンポの曲を選びましょう。

- 読書をする: ただし、興奮するような内容や、ブルーライトを発する電子書籍リーダーではなく、紙媒体の本がおすすめです。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のある香りをアロマディフューザーで楽しむ。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。

- 瞑想や深呼吸: 腹式呼吸をゆっくりと繰り返すことで、副交感神経が刺激され、心身がリラックスします。

- ハーブティーを飲む: カフェインの入っていないカモミールティーやルイボスティーで体を温める。

大切なのは、自分が「心地よい」と感じる方法を見つけ、それを毎日の習慣にすることです。寝る前のリラックスタイムは、心に溜まった一日のストレスをリセットし、穏やかな気持ちで眠りにつくための、自分自身への贈り物です。

自分の睡眠サイクルを知るのに役立つツール

睡眠サイクルを整えるためには、まず「自分自身の睡眠が現在どのような状態にあるのか」を客観的に把握することが第一歩です。これまでは専門的な医療機関でしか計測できなかった睡眠の状態も、近年ではテクノロジーの進化により、自宅で手軽にモニタリングできるようになりました。

ここでは、自分の睡眠サイクルを可視化し、睡眠の質を改善するためのヒントを得るのに役立つ、代表的な3種類のツールをご紹介します。これらのツールを賢く活用することで、よりパーソナライズされた睡眠改善が可能になります。

おすすめの睡眠管理アプリ3選

スマートフォンさえあれば、今日からでも始められるのが睡眠管理アプリです。多くのアプリは、スマホに内蔵されているマイクや加速度センサーを利用して、睡眠中の音(いびきや寝言)や体の動きを検知し、それに基づいて睡眠の深さ(レム睡眠・ノンレム睡眠)を推定します。手軽さが最大の魅力であり、多くの人に利用されています。

① Sleep Cycle (スリープサイクル)

「Sleep Cycle」は、世界中で広く利用されている睡眠管理アプリの草分け的存在です。最大の特長は、独自の音響分析技術または加速度センサーを用いて睡眠サイクルを分析し、眠りが最も浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム」機能です。

設定した起床時刻の前の、最大90分間の「ウェイクアップフェーズ」の中から、ユーザーがレム睡眠状態にある最適な瞬間を検知してアラームを鳴らします。これにより、深い眠りの最中に無理やり起こされる不快感を軽減し、スッキリとした目覚めをサポートします。

その他にも、睡眠時間、睡眠の質(%)、深い睡眠の時間などをグラフで分かりやすく表示してくれるほか、いびきの録音機能、睡眠メモ(コーヒーを飲んだ日、運動した日など)機能など、睡眠に影響を与える要因を分析するための機能も充実しています。無料でも基本的な機能は利用できますが、有料のプレミアムプランに登録すると、より詳細な分析や睡眠導入サウンドなどの追加機能が利用可能になります。(参照:Sleep Cycle AB 公式サイト)

② 熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、日本国内で開発された人気の睡眠管理アプリで、豊富な機能が魅力です。加速度センサーとマイクの両方を使って睡眠の状態を判定し、Sleep Cycleと同様に、眠りの浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム」機能を搭載しています。

このアプリのユニークな点は、「おやすみ機能」と「おはよう機能」が充実していることです。おやすみ機能では、リラックスできるヒーリングサウンド(熟睡サウンド)を再生して入眠をサポート。おはよう機能では、アラーム音に好きな音楽を設定したり、アラームを止めるためのミッション(計算問題など)を設定したりでき、二度寝防止に役立ちます。

また、いびきの時間や音量を記録・再生する機能や、日々の睡眠データを点数化して評価してくれる「睡眠スコア」機能もあり、ゲーム感覚で楽しみながら睡眠改善に取り組むことができます。多くの機能が無料で利用できる点も、ユーザーにとって嬉しいポイントです。(参照:株式会社C2 公式サイト)

③ Somnus (ソムナス)

「Somnus」は、睡眠の記録だけでなく、睡眠改善の習慣化をサポートすることに特化したユニークなアプリです。加速度センサーで睡眠を計測し、睡眠時間や質をスコア化してくれる基本機能に加え、睡眠の専門家が監修したアドバイスや、睡眠改善のためのアクションを提案してくれます。

最大の特徴は、毎日の睡眠データに応じてポイントが貯まり、そのポイントをギフト券などに交換できるというモチベーション維持の仕組みです。良い睡眠をとることがインセンティブに繋がるため、楽しみながら継続しやすい設計になっています。

また、同じアプリを使っている友達と睡眠データを共有したり、励まし合ったりできるソーシャル機能も搭載されており、一人では挫折しがちな睡眠改善の取り組みを仲間と一緒に続けることができます。「睡眠を可視化する」だけでなく、「改善行動を促す」ことに重きを置いた、新しいタイプの睡眠アプリです。基本無料ですが、より高度な機能が使えるプレミアムプランも用意されています。(参照:株式会社S’UIMIN 公式サイト)

スマートウォッチや活動量計

より精度の高い睡眠データを手に入れたい場合、スマートウォッチや活動量計の活用がおすすめです。Apple Watch、Google Pixel Watch、Fitbit、Garminなど、多くのウェアラブルデバイスには高度な睡眠トラッキング機能が搭載されています。

これらのデバイスは、腕に装着して眠ることで、体の動きを検知する加速度センサーに加え、心拍数センサーや血中酸素ウェルネスセンサーなど、複数のセンサーからの情報を統合して睡眠を分析します。

心拍数は、睡眠の深さと密接に関連しており、深いノンレム睡眠中は心拍数が低下し、レム睡眠中は不規則に変動します。スマートウォッチはこれらの微細な変化を捉えることで、アプリ単体よりも正確に睡眠ステージ(浅い睡眠、深い睡眠、レム睡眠)を分類することができます。

多くのデバイスでは、専用アプリを通じて、以下のような詳細なデータを確認できます。

- 各睡眠ステージの合計時間と割合

- 夜間の心拍数の変動

- 血中酸素ウェルネスレベルの変動

- 睡眠スコア

これらの客観的なデータを日々確認することで、「昨晩は深い睡眠が少なかったから、今日は運動をしてみよう」「レム睡眠が少ないから、ストレスケアを意識しよう」といった、より具体的でデータに基づいた改善アクションに繋げることができます。

睡眠計測機能付きのマットレス

最も本格的に、かつ無意識のうちに睡眠データを計測したいと考えるなら、睡眠計測機能を内蔵したマットレスや、マットレスの下に敷くセンサーパッドという選択肢もあります。

これらの製品は、マットレスに内蔵された高感度のセンサーによって、睡眠中の体圧分散、体の動き(寝返り)、心拍数、呼吸数などを、体に何も装着することなく非接触で計測します。

スマートウォッチのように腕に何かを着ける違和感がないため、より自然な状態での睡眠を妨げることなく、長期間にわたってデータを蓄積できるのが最大のメリットです。データは自動でスマートフォンのアプリに転送され、日々の睡眠サイクルや睡眠の質、いびきの有無などを詳細に確認できます。

一部の先進的な製品では、計測した睡眠データに基づいて、マットレスの硬さを自動で調整したり、連携するエアコンや照明をコントロールして最適な寝室環境を構築したりする機能を持つものもあります。価格は高価になりますが、睡眠の質を究極まで追求したい人や、テクノロジーによる健康管理に関心が高い人にとっては、非常に魅力的なツールと言えるでしょう。

【ツール利用の注意点】

これらのツールが提供するデータは、あくまで自分自身の睡眠の傾向を把握し、生活習慣を見直すための「目安」として活用することが重要です。表示される睡眠ステージの分類やスコアは、医療機関で行われる精密検査(PSG検査)とは異なり、推定値です。深刻な睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群など)が疑われる場合は、自己判断せず、必ず専門の医療機関を受診するようにしましょう。