「朝、すっきりと目覚めたい」「日中の眠気をなくして集中力を高めたい」多くの人が抱える睡眠に関する悩み。その解決の鍵を握るのが、「睡眠サイクル」の理解です。私たちの睡眠は、実は一定のリズムを繰り返しており、そのリズムに合わせて起床することで、驚くほど快適な目覚めを体験できます。

この記事では、睡眠サイクルの基本的な仕組みから、自分に合った理想の睡眠時間を導き出すための具体的な計算方法、さらには睡眠の質を高めるための生活習慣まで、網羅的に解説します。記事内に設置した自動計算ツールを使えば、あなたの理想の就寝・起床時間を簡単に見つけられます。

質の高い睡眠は、日中のパフォーマンス向上はもちろん、心身の健康を維持するための基盤です。この記事を参考に、あなた自身の睡眠サイクルを理解し、最高のコンディションを手に入れるための一歩を踏み出してみましょう。

目次

睡眠サイクルの自動計算ツール

あなたの理想的な目覚めをサポートするため、睡眠サイクルに基づいた就寝・起床時間を計算できるツールを用意しました。使い方は簡単です。「起床時間から計算する」または「就寝時間から計算する」のいずれかを選び、あなたの生活リズムに合わせて時間を設定してみてください。

この計算ツールは、一般的に約90分とされる睡眠サイクルと、平均的な寝付き時間(入眠潜時)である約15分を考慮して設計されています。計算結果を参考に、ご自身の生活に最適な睡眠スケジュールを見つけてみましょう。

起床時間から理想の就寝時間を計算

「毎朝7時に起きなければならない」など、起床時間が決まっている方におすすめの計算方法です。希望の起床時間を設定すると、睡眠サイクルに基づいて、すっきりと目覚めやすい理想の就寝時間候補を複数提示します。

【計算の考え方】

- 希望の起床時間を設定します。

- その時間から、睡眠サイクル(90分)を4回、5回、6回と遡った時間を計算します。(これが理想の睡眠が終了する時刻です)

- そこからさらに、寝付くまでの時間(約15分)を引いた時間が、ベッドに入るべき「理想の就寝時間」となります。

【具体例:朝7時に起きたい場合】

- 6サイクル(約9時間睡眠)を目指す場合:

- 7:00の9時間前は「夜22:00」

- そこから寝付き時間15分を引くと、理想の就寝時間は「夜21:45」

- 5サイクル(約7.5時間睡眠)を目指す場合:

- 7:00の7.5時間前は「夜23:30」

- そこから寝付き時間15分を引くと、理想の就寝時間は「夜23:15」

- 4サイクル(約6時間睡眠)を目指す場合:

- 7:00の6時間前は「深夜1:00」

- そこから寝付き時間15分を引くと、理想の就寝時間は「深夜0:45」

このように、同じ「朝7時起き」でも、確保したい睡眠時間によってベッドに入るべき時間は大きく変わります。一般的に成人には7時間から9時間の睡眠が推奨されているため、4〜6サイクルの中からご自身の体調やライフスタイルに合ったものを選ぶのが良いでしょう。

例えば、翌日に大事なプレゼンを控えているなら9時間睡眠を目指して早めにベッドに入る、少し夜更かししてしまった日は最低でも6時間睡眠を確保するなど、状況に応じて使い分けるのが賢い活用法です。

重要なのは、「就寝時刻」と「ベッドに入る時刻」は違うという点です。計算結果はあくまでベッドに入る目安の時間。そこからスムーズに眠りにつけるよう、後述するリラックス法などを取り入れることが、理想の睡眠を実現する鍵となります。

就寝時間から理想の起床時間を計算

「だいたい夜12時頃に寝ることが多い」など、就寝時間がある程度決まっている方におすすめの計算方法です。あなたの就寝時間を基準に、睡眠サイクルに基づいた最も目覚めの良い起床時間候補を複数提示します。

【計算の考え方】

- あなたがベッドに入る時間を設定します。

- その時間に、寝付くまでの時間(約15分)を足して、実際の就寝時刻を想定します。

- その就寝時刻から、睡眠サイクル(90分)を4回、5回、6回と足した時間が、すっきりと目覚められる「理想の起床時間」となります。

【具体例:夜23時にベッドに入る場合】

- まず、寝付き時間15分を考慮し、実際の就寝時刻を「23:15」と想定します。

- 4サイクル(約6時間睡眠)の場合:

- 23:15から6時間後は「朝5:15」

- 5サイクル(約7.5時間睡眠)の場合:

- 23:15から7.5時間後は「朝6:45」

- 6サイクル(約9時間睡眠)の場合:

- 23:15から9時間後は「朝8:15」

この計算結果を使えば、無理に「キリの良い時間」に起きようとする必要がないことがわかります。例えば、いつも「朝7時」にアラームをセットしている人が、実は「朝6:45」に起きる方が、睡眠サイクルの観点からははるかに快適な目覚めを迎えられる可能性があるのです。

特に休日の朝など、時間に余裕がある時にこの計算を試してみるのがおすすめです。「何時に起きようか」と悩む代わりに、睡眠サイクルに基づいた時間にアラームをセットしてみてください。たった15分の違いで、目覚めの質が劇的に変わることを体感できるかもしれません。

もちろん、ここで提示される時間はあくまで目安です。寝付きにかかる時間や、最適な睡眠サイクルには個人差があります。このツールをきっかけに、ご自身の睡眠に関心を持ち、日々の体調と照らし合わせながら、あなただけの「黄金の睡眠スケジュール」を見つける旅を始めてみましょう。

睡眠サイクルとは

私たちが毎晩経験している睡眠は、単に意識を失っている状態ではありません。実は、脳と身体の状態が周期的に変化する、非常にダイナミックなプロセスです。この睡眠中に繰り返される一定の周期のことを「睡眠サイクル」と呼びます。

このサイクルを理解することは、睡眠の質を高め、日中のパフォーマンスを最大化するための第一歩です。なぜ特定の時間に起きるとすっきりするのか、なぜ睡眠時間が足りないと頭がぼーっとするのか、その答えはすべて睡眠サイクルの中に隠されています。

ここでは、睡眠サイクルの基本的な仕組みである「90分周期」と、サイクルを構成する2種類の睡眠「レム睡眠」「ノンレム睡眠」について、初心者にも分かりやすく解説していきます。

眠りの周期は約90分で繰り返される

私たちの睡眠は、一晩を通じて同じ状態が続くわけではありません。眠りにつくと、まず深い眠りに入り、その後徐々に浅い眠りへと移行し、そしてまた深い眠りへ…という一連の流れを繰り返します。この一回の流れ(サイクル)にかかる時間は、平均して約90分と言われています。

健康な成人の場合、一晩の睡眠でこの約90分のサイクルを4〜6回繰り返すのが一般的です。つまり、合計で6時間(90分×4回)から9時間(90分×6回)の睡眠をとっている計算になります。

この睡眠サイクルの最大の特徴は、サイクルの終わりに眠りが浅くなるという点です。この眠りが浅いタイミングで目覚まし時計が鳴ると、私たちは比較的スムーズに、そして快適に起き上がることができます。反対に、サイクルの中で最も眠りが深いタイミングで無理やり起こされると、強い眠気や不快感、いわゆる「寝起きが悪い」状態に陥りやすくなります。

これが、睡眠時間を「7時間」ではなく「7時間半(90分×5回)」に設定した方が目覚めが良いとされる理由です。睡眠の「量(時間)」だけでなく、起きるタイミングがサイクルのどこに当たるかという「質」が、目覚めの快適さを大きく左右するのです。

ただし、この「90分」という数字は、あくまでも全ての人に当てはまる絶対的なものではなく、平均値である点に注意が必要です。個人差は大きく、短い人で70分、長い人では110分程度の幅があるとされています。また、年齢やその日の体調によってもサイクル時間は変動します。

したがって、「90分」はあくまで便利な目安として活用しつつ、後述する睡眠記録アプリなどを利用して自分自身のサイクルを把握したり、日中の眠気や目覚めの感覚を観察したりしながら、最適な睡眠時間を探っていくことが重要です。

「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類

睡眠サイクルは、性質の全く異なる2種類の睡眠によって構成されています。それが「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」です。一晩の睡眠は、この2つの睡眠が交互に現れることで成り立っています。

| 睡眠の種類 | 脳の活動 | 身体の状態 | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| レム睡眠 | 活発(起きている時に近い) | 筋肉は弛緩(休息状態) | 記憶の整理・定着、精神的な疲労回復 |

| ノンレム睡眠 | 休息状態(特に深い段階) | 筋肉は活動可能 | 脳と身体の休息、成長ホルモンの分泌、免疫機能の向上 |

入眠すると、まずノンレム睡眠から始まり、徐々に深い眠りへと移行します。その後、眠りが浅くなってレム睡眠へと移り、これが終わると1サイクルが完了です。睡眠の前半は深いノンレム睡眠が多く、後半になるにつれてレム睡眠の割合が増えていくのが一般的なパターンです。

レム睡眠(浅い眠り)

レム(REM)とは「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の略で、その名の通り、閉じたまぶたの下で眼球が素早く動いているのが特徴です。このとき、脳波は起きている時に近い状態を示しており、脳は非常に活発に活動しています。夢を見るのは、主にこのレム睡眠の時です。

一方で、身体の筋肉は完全に弛緩(力が抜けた状態)しており、休息しています。これは、夢の内容に合わせて身体が勝手に動き出さないようにするための、安全装置のような仕組みと考えられています。

レム睡眠の重要な役割は、日中に学習した情報や経験を整理し、記憶として定着させることです。脳内で情報の取捨選択やファイリング作業が行われる時間であり、学習能力や創造性の維持に不可欠とされています。また、感情の整理など、精神的な疲労を回復させる役割も担っています。

睡眠サイクルの中でレム睡眠が出現するのは、サイクルの終わり際です。そのため、このタイミングで目覚めると、脳が覚醒に近い状態にあるため、比較的すっきりと起き上がることができます。

ノンレム睡眠(深い眠り)

ノンレム睡眠は、レム睡眠ではない睡眠(Non-REM)を意味し、レム睡眠とは対照的に脳も身体も深く休息している状態です。眼球の動きはほとんどなく、呼吸や心拍数も穏やかになります。

ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらに3つの段階(以前は4段階とされていました)に分けられます。

- ステージ1(N1):うとうととした、ごく浅い眠り。物音などですぐに目が覚めてしまう段階。

- ステージ2(N2):本格的な睡眠。睡眠全体の約半分を占める。

- ステージ3(N3):「徐波睡眠」や「深睡眠」とも呼ばれる、最も深い眠り。この段階では、多少の物音では目が覚めにくい。

特に重要なのが、このステージ3の深いノンレム睡眠です。この時間帯には、以下のような生命維持に欠かせない重要な活動が行われます。

- 成長ホルモンの分泌:子どもの成長はもちろん、大人にとっても細胞の修復や疲労回復に不可欠なホルモンが最も多く分泌されます。

- 脳の老廃物の除去:脳内に溜まったアミロイドβなどの老廃物が洗い流され、脳機能がリフレッシュされます。

- 免疫機能の向上:免疫細胞が活性化し、病気に対する抵抗力を高めます。

つまり、ノンレム睡眠は「脳と身体をメンテナンスする時間」と言えます。この深い眠りが十分に取れないと、身体の疲れが抜けなかったり、免疫力が低下して風邪をひきやすくなったりします。特に、入眠後の最初の2〜3サイクルで深いノンレム睡眠が集中して現れるため、寝始めの3時間が睡眠の質を左右するとも言われています。

このように、私たちの睡眠は、精神を回復させるレム睡眠と、身体を回復させるノンレム睡眠が巧みに連携することで成り立っています。このサイクルを意識し、両方の睡眠をバランス良く確保することが、真の健康を手に入れるための鍵となるのです。

睡眠サイクルの簡単な計算方法

理想の睡眠時間を確保するためには、睡眠サイクルを意識したスケジューリングが効果的です。前述の自動計算ツールを使えば手軽ですが、その裏側にある計算ロジックを理解することで、より柔軟に自分の生活へ応用できます。

ここでは、誰でも簡単にできる睡眠サイクルの計算方法を、2つのステップに分けて解説します。「90分ルール」と「寝付き時間の考慮」という2つのポイントを押さえるだけで、あなたに最適なベッドに入る時間や起きる時間が見えてきます。

「90分 × サイクル回数」が基本

睡眠サイクルの計算における最も基本的な考え方は、「90分を1セットとして、それを何回繰り返すか」というものです。健康な成人の場合、4〜6回のサイクル、つまり合計6時間〜9時間の睡眠が一つの目安となります。

この基本ルールを使って、起床時間から就寝時間を逆算したり、就寝時間から起床時間を算出したりできます。

【計算式】

- 理想の就寝時刻 = 起床希望時刻 – (90分 × Nサイクル)

- 理想の起床時刻 = 就寝時刻 + (90分 × Nサイクル)

- ※Nには4, 5, 6などのサイクル回数が入ります。

【具体例1:朝6時30分に起きたい場合】

- 5サイクル(7.5時間)睡眠したいなら…

- 6時30分 – 7時間30分 = 夜23時00分

- この場合、23時に眠りにつけば、5サイクル後の朝6時30分にちょうど浅い眠りのタイミングを迎え、すっきりと起きられる可能性が高まります。

- 4サイクル(6時間)睡眠になってしまうなら…

- 6時30分 – 6時間 = 深夜0時30分

- 夜更かしをしてしまっても、深夜0時30分に眠りにつけば、サイクルの区切りで起きることができます。

【具体例2:夜23時30分に眠りにつく場合】

- 5サイクル(7.5時間)睡眠するなら…

- 23時30分 + 7時間30分 = 朝7時00分

- この場合の理想の起床時間は朝7時となります。

- 6サイクル(9時間)睡眠するなら…

- 23時30分 + 9時間 = 朝8時30分

- 休日の朝など、時間に余裕があれば朝8時30分まで眠ることで、6回のサイクルを完了させ、心身ともに十分に休息できます。

このように、「90分の倍数」を意識するだけで、睡眠スケジュールを論理的に組み立てられます。闇雲に「早く寝なきゃ」と焦るのではなく、「次のサイクルの区切りは何時か」を考えることで、より質の高い睡眠を目指せるようになるのです。

寝付くまでの時間(約15分)を考慮する

「90分ルール」で算出した時間は、あくまで「眠りにつく時間」です。しかし、私たちはベッドに入ってからすぐに眠れるわけではありません。布団の中で少し考え事をしたり、身体がリラックスするまでに時間がかかったりします。この、ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間を専門用語で「入眠潜時(にゅうみんせんじ)」と呼びます。

健康な人の場合、この入眠潜時はおよそ10分から20分が平均的とされています。したがって、睡眠サイクルをより正確に計算するためには、この寝付きの時間を考慮に入れる必要があります。

ここでは、平均的な「15分」を入眠潜時として計算に加えてみましょう。

【修正された計算式】

- ベッドに入るべき時刻 = (起床希望時刻 – (90分 × Nサイクル)) – 15分

この式を使えば、「何時にベッドに入れば良いか」がより明確になります。

【具体例:朝7時に起き、5サイクル(7.5時間)の睡眠をとりたい場合】

- 理想の就寝時刻を計算する(ステップ1)

- 7時00分 – 7時間30分 = 夜23時30分

- この23時30分が、実際に眠りに落ちたい目標時刻です。

- 寝付き時間(15分)を引く(ステップ2)

- 23時30分 – 15分 = 夜23時15分

- これが、あなたがベッドに入るべき理想の時刻となります。

つまり、朝7時にすっきりと目覚めるためには、夜23時15分にはベッドに入り、リラックスして眠りにつく準備を始めるのがベスト、ということになります。

もちろん、この「15分」という入眠潜時も個人差が大きい要素です。普段から寝付きが良い人は5分〜10分、逆に寝付きが悪い人は30分以上かかるかもしれません。まずは15分を目安に試し、ご自身の感覚に合わせて調整していくことが大切です。

- もし、ベッドに入ってすぐに眠ってしまう(5分以内など)場合:

- これは「寝付きが良い」のではなく、睡眠不足が蓄積しているサインかもしれません。睡眠時間を全体的に増やすことを検討しましょう。

- もし、ベッドに入ってから30分以上眠れないことが続く場合:

- 後述するリラックス法を試したり、寝る前の習慣を見直したりする必要があります。それでも改善しない場合は、不眠症の可能性も考えられるため、専門医への相談も視野に入れましょう。

このように、「90分の倍数」で睡眠時間を設定し、そこから「自分の寝付き時間」を逆算する。この2つのシンプルなステップで、あなたの睡眠の質を向上させるための、パーソナライズされた睡眠計画を立てることができるのです。

理想の睡眠時間は人によって違う

「8時間睡眠が健康に良い」とよく言われますが、これは本当に全ての人に当てはまるのでしょうか。答えは「ノー」です。実は、私たち一人ひとりにとって最適な睡眠時間は、年齢、遺伝的体質、日中の活動量、健康状態など、様々な要因によって大きく異なります。

睡眠サイクルの90分ルールは目覚めの質を高めるための強力なツールですが、それを何サイクル繰り返すべきか、つまり合計何時間眠るべきかについては、画一的な正解はありません。

この章では、自分にとっての理想の睡眠時間を見つけるためのヒントとして、「年齢別の推奨睡眠時間」と、遺伝的に睡眠時間が短い/長い「ショートスリーパー」「ロングスリーパー」という体質について解説します。

年齢別の推奨睡眠時間

睡眠の必要量は、生涯を通じて変化します。特に、脳と身体が急速に発達する乳幼児期や思春期には多くの睡眠が必要ですが、加齢とともに必要な睡眠時間は徐々に短くなる傾向があります。

世界的に権威のある米国の米国睡眠財団(National Sleep Foundation)は、専門家による広範な研究レビューに基づき、年齢別の推奨睡眠時間を発表しています。これは、自分の睡眠時間が適切かどうかを判断する上での、非常に参考になるガイドラインです。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0〜3ヶ月 | 14〜17時間 |

| 乳児 | 4〜11ヶ月 | 12〜15時間 |

| 幼児 | 1〜2歳 | 11〜14時間 |

| 未就学児 | 3〜5歳 | 10〜13時間 |

| 学齢期の児童 | 6〜13歳 | 9〜11時間 |

| ティーンエイジャー | 14〜17歳 | 8〜10時間 |

| 若年成人 | 18〜25歳 | 7〜9時間 |

| 成人 | 26〜64歳 | 7〜9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7〜8時間 |

| 参照:National Sleep Foundation “National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary” |

この表からわかるように、一般的に「成人」とされる18歳から64歳までの幅広い年齢層において、7〜9時間の睡眠が推奨されています。これは、睡眠サイクルで言えば、およそ5サイクル(7.5時間)から6サイクル(9時間)に相当します。

多くのメディアで語られる「8時間睡眠」は、この推奨範囲の真ん中あたりに位置するため、多くの人にとって一つの目安となるのは確かです。しかし、7時間で十分な人もいれば、9時間近く眠らないと調子が出ない人もいる、というのがより正確な理解です。

また、高齢になると、深いノンレム睡眠が減少し、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)など、睡眠の構造自体が変化します。そのため、合計の睡眠時間が短くなるのは、ある程度自然な加齢現象と捉えることができます。

重要なのは、これらの数値を絶対的な目標とするのではなく、あくまで参考として、自分自身の体調を観察することです。「日中に耐え難い眠気を感じないか」「集中力や注意力が維持できているか」といった主観的な感覚を大切にしながら、自分に合った睡眠時間を見つけていくプロセスが不可欠です。

ショートスリーパーとロングスリーパーとは

年齢に関わらず、遺伝的な要因によって、生まれつき必要な睡眠時間が平均よりも短い、あるいは長い人々がいます。彼らはそれぞれ「ショートスリーパー」と「ロングスリーパー」と呼ばれます。

【ショートスリーパー(短時間睡眠者)】

- 睡眠時間:一晩の睡眠が6時間未満でも、日中の活動に全く支障がなく、心身ともに健康を維持できる人。

- 特徴:非常に稀な体質で、人口の数パーセントしか存在しないと言われています。特定の遺伝子変異が関与していると考えられており、睡眠の効率が非常に高く、短時間で脳と身体の回復を完了できる能力を持っています。

- 注意点:多くの人が「自分はショートスリーパーだ」と思い込んでいますが、そのほとんどは単なる「慢性的な睡眠不足」の状態です。6時間未満の睡眠で日中に眠気や集中力の低下を感じる場合は、ショートスリーパーではなく、単に睡眠が足りていないだけです。無理に睡眠時間を削ることは、健康を害するリスクしかありません。

【ロングスリーパー(長時間睡眠者)】

- 睡眠時間:一晩に9時間以上の睡眠を必要とする人。

- 特徴:ショートスリーパーよりは多く存在すると言われています。必要な睡眠時間が長いだけで、病気ではありません。無理に睡眠時間を短くすると、日中のパフォーマンスが著しく低下したり、体調を崩したりします。

- 注意点:社会生活において「寝すぎだ」「怠けている」と誤解されやすいですが、これは本人の意思でコントロールできるものではありません。ロングスリーパーの人は、自分の体質を理解し、必要な睡眠時間を確保できるような生活環境を整えることが重要です。

【自分はどのタイプ?見極める方法】

自分がどの程度の睡眠時間を必要とする体質なのかを知るには、休日の過ごし方がヒントになります。

- 数日間、特に予定のない休日を設けます。

- 目覚まし時計をかけずに、自然に目が覚めるまで眠ります。

- 目が覚めて、それ以上眠れないと感じた時点で起床します。

- この生活を2〜3日続け、平均して何時間眠っているかを確認します。

この方法で測定された睡眠時間が、あなたの身体が本来必要としている睡眠時間に近いと考えられます。もし、この時間が6時間未満であればショートスリーパー、9時間を超えるようであればロングスリーパーの可能性があります。

結局のところ、理想の睡眠時間とは「日中の自分が最高のパフォーマンスを発揮できる時間」です。平均的なデータや他人の基準に惑わされず、自分自身の心と身体の声に耳を傾け、最適な睡眠サイクル回数と合計睡眠時間を見つけ出すことが、健康的な毎日を送るための最も確実な道筋なのです。

睡眠サイクルを整える3つのメリット

毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きる。睡眠サイクルを整えることは、単に「寝起きが良くなる」以上の、計り知れない恩恵を私たちにもたらします。規則正しい睡眠は、心身の健康を維持し、日中の活動の質を根本から向上させるための土台です。

ここでは、睡眠サイクルを整えることで得られる代表的な3つのメリットについて、その科学的な根拠とともに詳しく解説します。

① 疲労が回復しやすくなる

私たちの身体は、日中の活動で受けたダメージを睡眠中に修復しています。この修復作業において中心的な役割を果たすのが、深いノンレム睡眠中に分泌される「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、子どもの成長を促すだけでなく、成人においても筋肉や骨、皮膚などの細胞の新陳代謝を促進し、身体の疲労を回復させる働きを持っています。

睡眠サイクルが整っていると、入眠後スムーズに深いノンレム睡眠に入ることができます。特に、眠り始めてから最初の3時間は、一晩のうちで最も深いノンレム睡眠が集中して現れる「ゴールデンタイム」です。この時間帯に成長ホルモンが大量に分泌されることで、身体の隅々まで効率的なメンテナンスが行われます。

逆に、不規則な生活で睡眠サイクルが乱れると、深いノンレム睡眠の時間が短くなったり、質が低下したりします。その結果、成長ホルモンの分泌が不十分になり、

- 身体の疲れが翌日まで残る

- 筋肉痛が治りにくい

- 肌荒れや隈(くま)が目立つ

- 免疫力が低下し、風邪をひきやすくなる

といった不調が現れやすくなります。

また、睡眠サイクルが整うと、起床予定時刻に合わせてサイクルの終わり、つまり浅いレム睡眠のタイミングで自然に目が覚めやすくなります。深いノンレム睡眠中に無理やり起こされることがなくなるため、朝の目覚めが非常にスムーズになり、「起きた瞬間から疲れている」といった感覚が軽減されます。

このように、睡眠サイクルを整えることは、身体の修復プロセスを最適化し、毎朝リフレッシュされた状態で一日をスタートさせるための最も効果的な方法なのです。

② 集中力や記憶力が高まる

睡眠は、脳の機能を維持・向上させるためにも不可欠です。脳は、私たちが眠っている間に、日中にインプットした膨大な情報を整理し、脳内のゴミを掃除するという、重要な役割を担っています。このプロセスは、レム睡眠とノンレム睡眠が連携することによって行われます。

- レム睡眠の役割:記憶の整理と定着

レム睡眠中、脳は活発に活動し、日中に学習したことや経験した出来事を整理します。重要な情報は長期記憶として保存され、不要な情報は削除されます。このプロセスは、新しいスキルを習得したり、勉強した内容を覚えたりする上で極めて重要です。睡眠サイクルが整い、十分なレム睡眠が確保されることで、記憶力や学習効率が向上します。 - ノンレム睡眠の役割:脳の老廃物の除去

深いノンレム睡眠中には、脳の神経細胞の隙間が広がり、脳脊髄液が循環して、日中の脳活動によって生じたアミロイドβなどの老廃物を洗い流す「グリンパティックシステム」という仕組みが活発になります。この脳のクリーニング作用により、脳はリフレッシュされ、翌日のクリアな思考が可能になります。

睡眠サイクルが乱れ、これらのプロセスが滞ると、脳の機能は著しく低下します。睡眠不足の状態では、

- 注意力が散漫になり、ケアレスミスが増える

- 物事を論理的に考える力(遂行機能)が低下する

- 新しいことを覚えるのが難しくなる

- 創造的なアイデアが浮かびにくくなる

といった影響が現れます。これは、徹夜明けに頭がぼーっとする感覚を思い浮かべれば、容易に想像できるでしょう。

規則正しい睡眠サイクルは、脳にとって最高のメンテナンス時間です。毎日質の高い睡眠をとることで、脳のパフォーマンスを常に高いレベルに保ち、日中の仕事や学習における生産性を最大化することができるのです。

③ 自律神経が整い心身の調子が良くなる

私たちの身体の様々な機能を24時間体制でコントロールしているのが「自律神経」です。自律神経には、日中の活動時や緊張・興奮時に優位になる「交感神経」と、夜間の休息時やリラックス時に優位になる「副交感神経」の2種類があります。

健康な状態では、この2つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら、心拍、血圧、呼吸、体温、消化などを適切に調節しています。そして、この自律神経の切り替えに最も大きな影響を与えているのが、睡眠です。

- 睡眠中:副交感神経が優位になり、心拍や呼吸は穏やかになり、血圧は下がります。心身がリラックスモードに入り、日中の活動で酷使された身体を休ませます。

- 覚醒時:交感神経が優位になり、心身は活動モードに切り替わります。

睡眠サイクルが整っていると、この交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに行われます。夜になれば自然に副交感神経が優位になって眠くなり、朝になれば交感神経のスイッチが入ってすっきりと目覚めることができます。

しかし、不規則な生活やストレスなどで睡眠サイクルが乱れると、自律神経のバランスも崩れてしまいます。夜になっても交感神経が高ぶったままで寝付けなかったり、日中も副交感神経が働いてだるさや眠気を感じたりします。このような自律神経の失調は、

- 精神的な不調:イライラ、不安感、気分の落ち込み、うつ症状

- 身体的な不調:頭痛、肩こり、めまい、動悸、便秘、下痢、冷え

といった、いわゆる「不定愁訴」と呼ばれる原因不明の様々な体調不良を引き起こします。

睡眠サイクルを整えることは、自律神経のバランスを正常に保つための最も基本的な生活習慣です。規則正しい睡眠を通じて自律神経が整うことで、心は安定し、身体の様々な機能も円滑に働くようになります。これにより、日々の生活の質(QOL)そのものが大きく向上するのです。

睡眠サイクルが乱れる4つの主な原因

多くの人が、質の良い睡眠の重要性を理解しつつも、なかなか理想的な睡眠サイクルを維持できずにいます。その背景には、現代社会に特有の生活習慣や環境が深く関わっています。

ここでは、睡眠サイクルを乱してしまう代表的な4つの原因を挙げ、それぞれがどのように私たちの体内時計や睡眠の質に悪影響を及ぼすのかを解説します。原因を知ることは、効果的な対策を立てるための第一歩です。

① 不規則な生活リズム

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のリズム、ホルモン分泌、体温調節などをコントロールしています。睡眠サイクルが乱れる最も大きな原因は、この体内時計を狂わせるような不規則な生活です。

- 平日と休日の睡眠時間のズレ(社会的ジェットラグ):

平日は寝不足気味で、その分を休日に「寝だめ」で補おうとする人は多いでしょう。しかし、休日に朝遅くまで寝ていると、体内時計が後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜になっても眠れず、月曜の朝は非常につらい目覚めを迎えることになります。この、平日と休日の生活リズムのズレによって生じる心身の不調は、時差ボケ(ジェットラグ)になぞらえて「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれています。体内時計を安定させるためには、休日の起床時間を平日と±2時間以内に保つことが推奨されています。 - シフトワークや夜勤:

看護師、工場勤務、警備員など、交代制勤務に従事する人々は、日勤と夜勤が不規則に入れ替わるため、体内時計を一定に保つことが非常に困難です。夜間に働くことは、本来眠るべき時間に活動し、活動すべき時間に眠ることを強いられるため、睡眠サイクルに深刻な影響を与え、睡眠障害や様々な健康問題のリスクを高めることが知られています。

不規則な生活は、体内時計のリズムを刻む遺伝子の働きを混乱させ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌タイミングを狂わせます。その結果、「眠りたい時間に眠れない」「起きたい時間に起きられない」という悪循環に陥ってしまうのです。

② ストレス

仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、現代社会は様々なストレスに満ちています。過度な精神的ストレスは、睡眠の質を著しく低下させる大きな要因です。

ストレスを感じると、私たちの身体は危険に対処するための「闘争・逃走反応」モードに入ります。このとき、交感神経が活発になり、ストレスホルモンである「コルチゾール」が分泌されます。コルチゾールには、心拍数や血圧を上げ、血糖値を上昇させて、身体を覚醒・興奮状態にする働きがあります。

日中に適度なストレスを感じることは、パフォーマンスを高める上で必要ですが、夜になってもストレス状態が続くと、心身がリラックスモードに切り替わることができません。

- ベッドに入っても仕事のことが頭から離れない

- 些細な物音で目が覚めてしまう

- 嫌な夢を見て、夜中に何度も起きてしまう

このように、交感神経が高ぶったままでは、スムーズな入眠が妨げられる(入眠障害)だけでなく、眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)原因にもなります。

さらに、睡眠不足が続くと、ストレスへの抵抗力が弱まり、さらにストレスを感じやすくなるという悪循環も生まれます。ストレスが不眠を招き、不眠がさらなるストレスを生むという負のスパイラルに陥らないためにも、後述するリラックス法などを取り入れ、就寝前に心身の緊張を解きほぐす習慣を持つことが非常に重要です。

③ 就寝前のブルーライト

スマートフォン、タブレット、PC、テレビなど、現代生活に欠かせないデジタルデバイス。これらの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠サイクルを乱す強力な要因として知られています。

私たちの体内時計は、主に光によって調整されています。特に、朝の太陽光に含まれる強い光を浴びることで、脳は「朝だ」と認識し、覚醒を促します。一方で、夜になると光の量が減ることで、脳は「夜だ」と認識し、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌を開始します。メラトニンは、私たちに自然な眠気をもたらし、深い眠りへと誘う重要な役割を担っています。

問題は、ブルーライトが太陽光と似た、非常に強いエネルギーを持つ光であるという点です。夜、特に就寝前にスマートフォンの画面などを長時間見続けると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、メラトニンの分泌が強力に抑制され、分泌されるタイミングも後ろにずれてしまうのです。

メラトニンの分泌が遅れると、

- 寝る時間になっても全く眠気を感じない

- 寝付きが悪くなる

- 睡眠サイクル全体が後ろにずれ込み、朝起きるのがつらくなる

といった問題が生じます。ある研究では、就寝前に2時間タブレット端末を使用した場合、メラトニンの分泌が約22%抑制されたという報告もあります。

質の高い睡眠を得るためには、少なくとも就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を止め、寝室をできるだけ暗くして、脳が自然にメラトニンを分泌できる環境を整えることが不可欠です。

④ カフェインやアルコールの摂取

就寝前の飲み物が、睡眠の質に大きな影響を与えることがあります。特に注意が必要なのが、カフェインとアルコールです。

- カフェイン:

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。これは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックするためです。カフェインの効果は摂取後30分ほどで現れ、その覚醒効果は個人差がありますが、一般的に4〜6時間程度持続すると言われています。

そのため、夕方以降にカフェインを摂取すると、夜になっても脳が覚醒したままとなり、寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。睡眠への影響を避けるためには、カフェインの摂取は遅くとも就寝の4時間前までに済ませるのが賢明です。 - アルコール:

「寝酒をするとよく眠れる」と信じている人もいますが、これは大きな誤解です。アルコールを摂取すると、一時的に神経が抑制されて眠気が訪れるため、寝付きが良くなったように感じることがあります。

しかし、アルコールが体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という有害物質が生成されると、逆に交感神経を刺激し、覚醒作用をもたらします。その結果、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、アルコールには利尿作用があるため、トイレが近くなって睡眠が中断されることもあります。

結論として、アルコールは深いノンレム睡眠を減少させ、レム睡眠を抑制するため、睡眠の質を著しく低下させます。寝酒は百害あって一利なしと心得え、睡眠のためではなく、楽しむために適量を摂取するに留めましょう。

睡眠サイクルを整えるための8つの方法

睡眠サイクルの乱れは、日々のちょっとした習慣を見直すことで大きく改善できます。特別な道具や費用をかけずに、今日から始められる具体的な方法を8つご紹介します。これらの方法を組み合わせ、自分に合ったものを取り入れて、理想の睡眠サイクルを手に入れましょう。

① 起床時間と就寝時間を一定にする

体内時計を安定させる上で、最も重要かつ基本的な習慣です。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることで、身体は自然とそのリズムを記憶し、睡眠と覚醒の切り替えがスムーズになります。

特に重要なのは、「起床時間」を固定することです。就寝時間は日によって多少ずれてしまうことがあっても、起床時間だけは崩さないように意識しましょう。たとえ寝るのが遅くなってしまった日でも、いつもの時間に起きることで、体内時計のズレを最小限に食い止められます。

そして、多くの人が陥りがちなのが「休日の寝だめ」です。平日の睡眠不足を補おうと、土日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が大きく乱れ、月曜の朝が非常につらくなります(社会的ジェットラグ)。体内時計をリセットし続けないためにも、休日の起床時間は、平日と比べて±2時間以内に収めることを心がけましょう。もし眠い場合は、昼間に15〜20分程度の短い昼寝をとるのが効果的です。

② 朝に太陽の光を浴びる

起床時間を固定したら、次にやるべきことは「太陽の光を浴びる」ことです。私たちの体内時計は、朝の光を浴びることでリセットされます。

朝、網膜から入った光の信号が脳の視交叉上核(体内時計の中枢)に届くと、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌がストップします。そして、このリセット信号から約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まるようにセットされます。

例えば、朝7時に太陽の光を浴びたとすると、夜の21時〜23時頃に自然な眠気が訪れる、というサイクルが作られます。このメカニズムを活かすため、起床後はすぐにカーテンを開け、5〜15分程度、太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。ベランダに出たり、通勤・通学で少し歩いたりするだけでも十分な効果があります。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いため、効果が期待できます。

③ 日中に適度な運動をする

日中に身体を動かすことは、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、寝付きを良くするだけでなく、深いノンレム睡眠の時間を増やすことが分かっています。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動です。週に3〜5回、1回30分程度を目安に行うと良いでしょう。激しい運動でなくても、一駅分歩く、階段を使うなど、日常生活の中で活動量を増やすだけでも効果があります。

ただし、運動するタイミングには注意が必要です。就寝直前(1〜2時間前)の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため、逆に寝付きを妨げます。運動は、夕方から就寝の3時間前くらいまでに終えるのが理想的です。

④ 就寝の90分前までに入浴する

質の良い睡眠には、体温の変化、特に身体の内部の温度である「深部体温」のコントロールが鍵を握ります。人は、この深部体温が下がる過程で眠気を感じるようにできています。

このメカニズムを利用したのが、就寝前の入浴です。就寝の約90分〜120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かると、一時的に深部体温が上がります。そして、入浴後、上がった深部体温が元に戻ろうと急降下するタイミングで、強い眠気が訪れるのです。

熱すぎるお湯(42℃以上)や長時間の入浴は、交感神経を刺激してしまい逆効果になるので注意しましょう。シャワーだけで済ませるよりも、湯船にしっかり浸かって身体の芯から温まることが、リラックス効果と快眠効果を高めるポイントです。

⑤ 就寝前にリラックスする時間をつくる

日中の興奮やストレスを引きずったままベッドに入ると、交感神経が優位な状態が続き、なかなか寝付けません。就寝前は、意識的に副交感神経を優位にするための「リラックスタイム」を設けましょう。

- 読書:スマートフォンではなく、紙の本を読むのがおすすめです。穏やかな物語や詩集などが良いでしょう。

- 音楽鑑賞:ヒーリングミュージックやクラシック、自然音など、心拍数が落ち着くようなゆったりとした曲を選びましょう。

- アロマテラピー:ラベンダー、カモミール、ベルガモットなど、鎮静作用のある香りのアロマオイルをディフューザーで香らせたり、枕元に垂らしたりします。

- 軽いストレッチやヨガ:筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。呼吸を意識しながら、ゆっくりと行いましょう。

- 瞑想・マインドフルネス:呼吸に集中することで、頭の中の雑念を払い、心を落ち着かせます。

就寝前の1時間は「脳をクールダウンさせる時間」と位置づけ、仕事のメールチェックや激しい議論、ホラー映画の鑑賞などは避け、心身ともに穏やかな状態を作ることを心がけましょう。

⑥ カフェインやアルコール、食事のタイミングに気をつける

前述の通り、就寝前のカフェインやアルコールは睡眠の質を大きく損ないます。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどは、就寝の4時間前からは摂取を控えましょう。

- アルコール:寝酒は睡眠の質を低下させるため、習慣にしないようにしましょう。

また、食事のタイミングも重要です。就寝直前に食事を摂ると、消化活動のために胃腸が活発に働き続け、身体が休息モードに入れません。深い眠りが妨げられる原因となるため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。もし、夜遅くに小腹が空いた場合は、消化の良いホットミルクやハーブティー、バナナなどを少量摂る程度に留めましょう。

⑦ 自分に合った寝具を使う

睡眠時間の3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。身体に合わない寝具を使っていると、寝心地が悪いだけでなく、不自然な寝姿勢によって身体に負担がかかり、熟睡を妨げる原因になります。

- マットレス・敷布団:硬すぎると身体の一部に圧力が集中して血行が悪くなり、柔らかすぎると腰が沈み込んで寝返りが打ちにくくなります。立っている時と同じ自然なS字カーブを保てる程度の硬さで、体圧分散性に優れたものを選びましょう。

- 枕:高さが合わない枕は、首や肩のこり、いびきの原因になります。仰向けに寝た時に首のカーブを自然に支え、横向きに寝た時に背骨がまっすぐになる高さが理想です。素材や硬さも、自分の好みに合わせて選びましょう。

可能であれば、寝具専門店で専門家のアドバイスを受けながら、実際に試してみてから購入することをおすすめします。

⑧ 寝室の環境を快適にする

快適な睡眠のためには、寝室を「眠るための最適な環境」に整えることが大切です。「光」「音」「温度・湿度」の3つの要素をコントロールしましょう。

- 光:メラトニンの分泌を妨げないよう、寝室はできるだけ暗くするのが基本です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりする工夫が有効です。

- 音:静かな環境が理想ですが、完全な無音だと逆に小さな物音が気になってしまうこともあります。その場合は、ホワイトノイズマシンやアプリを利用して、単調な音で周囲の騒音をマスキングするのも一つの方法です。

- 温度・湿度:睡眠に最適な室温は、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な温湿度を保ちましょう。

これらの方法を一つずつでも実践することで、あなたの睡眠サイクルは確実に良い方向へと向かいます。完璧を目指す必要はありません。無理なく続けられることから始めてみましょう。

睡眠サイクルを可視化できるおすすめアプリ5選

自分の睡眠サイクルをより正確に把握し、改善のヒントを得るためには、スマートフォンアプリの活用が非常に便利です。多くの睡眠アプリは、スマートフォンのマイクや加速度センサーを使って、睡眠中の身体の動きや音を検知し、レム睡眠とノンレム睡眠の周期を推定・記録してくれます。

ここでは、人気が高く、それぞれに特徴のあるおすすめの睡眠サイクル可視化アプリを5つ紹介します。

| アプリ名 | 主な機能 | 特徴 |

|---|---|---|

| Sleep Cycle | スマートアラーム、睡眠分析、いびき・寝言録音 | 世界的に有名な定番アプリ。浅い眠りのタイミングで起こしてくれるスマートアラーム機能が秀逸。 |

| 熟睡アラーム | スマートアラーム、睡眠導入サウンド、睡眠レポート | 日本語に完全対応し、初心者にも使いやすい。豊富なアラーム音とリラックスできるサウンドが魅力。 |

| Somnus(ソムナス) | 睡眠記録、SNS機能、AIによるアドバイス | 睡眠改善を仲間と共有・応援しあえるSNS機能がユニーク。モチベーション維持に繋がりやすい。 |

| Pokémon Sleep | 睡眠計測、ゲーム要素 | 「ポケモン」と一緒に睡眠を記録。楽しく続けることをコンセプトにしており、習慣化が苦手な人におすすめ。 |

| JUKUSUI | 睡眠分析、いびき録音・対策、目覚ましアラーム | 医療法人と共同開発。医学的知見に基づいた詳細な分析といびきへのアプローチが充実。 |

注:アプリの機能や料金体系は変更される可能性があるため、ダウンロード前に各ストアで最新の情報をご確認ください。

① Sleep Cycle

「Sleep Cycle」は、睡眠アプリの先駆けとも言える、世界中で長年愛用されている定番アプリです。最大の特長は、「スマートアラーム」機能です。ユーザーが設定した起床時刻の前の、眠りが最も浅いタイミング(レム睡眠中)を検知して、アラームを鳴らしてくれます。これにより、深い眠りの最中に無理やり起こされる不快感を避け、自然ですっきりとした目覚めを体験しやすくなります。

マイクで音を拾うか、加速度センサーでベッドの振動を検知するかの2つのモードで睡眠を分析。日々の睡眠時間や睡眠の質をグラフで分かりやすく可視化し、長期的な傾向を把握するのにも役立ちます。いびきや寝言の録音機能もあり、自分の睡眠状態を客観的に知るきっかけになります。

② 熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、日本で開発された人気の睡眠アプリで、特にその使いやすさと機能の豊富さに定評があります。Sleep Cycleと同様のスマートアラーム機能を搭載しているのはもちろん、40種類以上の心地よい「睡眠導入サウンド」が用意されており、リラックスして眠りにつくのをサポートしてくれます。

睡眠記録は「熟睡度」としてスコアリングされ、日々の睡眠の質を簡単に比較できます。また、その日の気分や、飲酒・運動の有無などをスタンプで記録できるため、「どのような行動が睡眠に影響したか」を後から振り返りやすいのも便利な点です。初めて睡眠アプリを使う人でも直感的に操作できるでしょう。

③ Somnus(ソムナス)

「Somnus」は、睡眠記録機能に加えて、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の要素を取り入れたユニークなアプリです。自分の睡眠データを友人と共有したり、「いいね」を送り合ったりすることで、互いに睡眠改善を応援しあうことができます。「一人ではなかなか続けられない」という人にとって、モチベーションを維持するのに役立ちます。

また、AIがユーザーの睡眠データを分析し、パーソナライズされた改善アドバイスを提案してくれる機能も搭載。日々の睡眠を記録するだけでなく、具体的なアクションに繋げたいと考えている人におすすめです。

④ Pokémon Sleep

「Pokémon Sleep」は、株式会社ポケモンが提供する、「睡眠をエンターテインメント化する」という新しいコンセプトのアプリです。ユーザーの睡眠時間やパターンを計測し、そのデータに応じて様々なポケモンの「寝顔」を集めていくというゲーム要素が特徴です。

「早寝早起きをすると、より多くのポケモンに出会える」といった仕組みになっており、ゲームを楽しみながら自然と規則正しい睡眠習慣が身につくように設計されています。睡眠の記録や分析が目的というよりは、「楽しく睡眠習慣を身につけたい」「三日坊主を防ぎたい」という人に最適なアプリです。

⑤ JUKUSUI

「JUKUSUI」は、睡眠専門の医療法人と共同開発された、医学的な知見に基づいた信頼性の高いアプリです。睡眠の深さやリズムを詳細に分析し、ユーザー一人ひとりに合った睡眠改善アドバイスを提供してくれます。

特に「いびき」の分析・対策機能が充実しており、いびきの時間や音量を記録するだけでなく、いびきをかいている時に自動で微弱な音や振動を発生させて、寝返りを促す「いびき停止機能」も搭載(一部有料)。自分のいびきに悩んでいる人や、より専門的なアプローチで睡眠の質を改善したいと考えている人に適しています。

睡眠サイクルに関するよくある質問

睡眠サイクルについて学ぶ中で、多くの人が抱く素朴な疑問があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問に対して、分かりやすくお答えします。

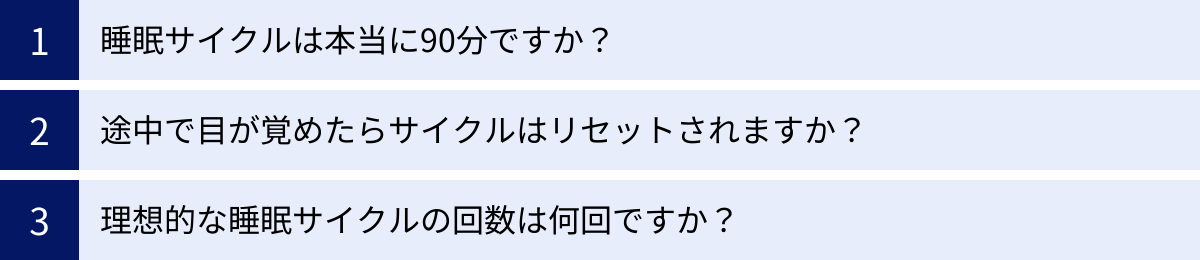

睡眠サイクルは本当に90分ですか?

「睡眠サイクル=90分」という情報は広く知られていますが、これはあくまで平均的な目安であり、全ての人に当てはまるわけではありません。

実際の睡眠サイクルの長さには個人差が大きく、一般的には70分から110分の範囲で変動すると言われています。つまり、ある人は80分サイクルかもしれませんし、別の人は100分サイクルかもしれません。

また、一人の人間の中でも、その日の体調、年齢、ストレスレベル、アルコールの摂取の有無などによって、サイクルの長さは変動します。特に、睡眠の前半と後半でもサイクルの構成は異なり、前半は深いノンレム睡眠が中心のサイクル、後半はレム睡眠が中心のサイクルへと変化していきます。

したがって、「90分」という数字に固執しすぎる必要はありません。まずは90分を目安として睡眠計画を立ててみて、その上で日中の眠気や目覚めの感覚を観察することが重要です。「7.5時間(90分×5サイクル)寝たのにスッキリしない」という場合は、試しに7時間や8時間で起きてみるなど、自分自身の身体の反応に合わせて微調整していくことで、あなただけの最適なリズムが見つかります。前述の睡眠アプリを使えば、自分の平均的なサイクル時間を確認することも可能です。

途中で目が覚めたらサイクルはリセットされますか?

夜中にトイレに行きたくなったり、物音で一瞬目が覚めたりすることは誰にでもある経験です。この「中途覚醒」が睡眠サイクルにどう影響するかは、覚醒していた時間の長さと、その後の再入眠のスムーズさによります。

- 短時間(数分程度)の覚醒の場合:

目が覚めてもすぐにまた眠りにつける場合は、睡眠サイクルが完全にリセットされることは少なく、中断したところから継続されることが多いです。脳は、これを一連の睡眠の一部として処理します。 - 長時間(10分以上)の覚醒の場合:

目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けずにベッドの中で長時間過ごしてしまった場合は、睡眠サイクルがリセットされ、次の眠りが再び浅いノンレム睡眠(ステージ1)から始まってしまう可能性があります。こうなると、深い睡眠に到達するまでに時間がかかり、睡眠の効率が低下してしまいます。

途中で目が覚めてしまった時の対処法として重要なのは、「眠ろう」と焦らないことです。「早く寝なければ」というプレッシャーは交感神経を刺激し、ますます目が冴えてしまいます。15〜20分経っても眠れない場合は、一度ベッドから出て、リビングなどでリラックスできる活動(穏やかな音楽を聴く、温かいハーブティーを飲むなど)を試してみましょう。そして、再び眠気を感じてからベッドに戻るのが効果的です。このとき、スマートフォンの画面など強い光を見るのは避けましょう。

理想的な睡眠サイクルの回数は何回ですか?

これも多くの人が知りたい点ですが、理想的なサイクル回数にも絶対的な正解はなく、その人に必要な合計睡眠時間によって決まります。

前述の通り、成人に推奨される睡眠時間は7〜9時間です。これを90分サイクルで換算すると、以下のようになります。

- 約6時間睡眠 = 4サイクル

- 約7.5時間睡眠 = 5サイクル

- 約9時間睡眠 = 6サイクル

したがって、一般的には一晩に4〜6回のサイクルを完了させることが理想的と言えます。中でも、推奨睡眠時間の中央値に近い5サイクル(約7.5時間)を目標にする人が多いようです。

しかし、これもあくまで一般的な話です。ロングスリーパーの体質で9時間以上の睡眠が必要な人は6サイクル以上が必要になりますし、ショートスリーパーであれば4サイクル未満でも問題ないかもしれません。

最終的に重視すべきは、サイクルの「回数」そのものではなく、「日中のパフォーマンス」です。

- 日中に強い眠気を感じることなく、集中して活動できていますか?

- 朝、比較的すっきりと目覚められていますか?

- 気分は安定していますか?

これらの問いに「イエス」と答えられるのであれば、たとえそれが4サイクルであっても、あなたにとってはそれが理想的な睡眠である可能性が高いです。回数に囚われず、自分自身の心と身体のコンディションを最も信頼できる指標として、最適な睡眠時間とサイクル回数を見つけていきましょう。