「夜、なかなか寝つけない」「何度も目が覚めてしまう」「日中、眠くて仕事に集中できない」。多くの現代人が抱える睡眠の悩み。一時的なものであればセルフケアで改善することもありますが、症状が長く続いたり、日常生活に支障をきたしたりする場合は、専門的な医療機関への受診を検討すべきサインかもしれません。

しかし、いざ病院へ行こうと思っても、「睡眠の悩みは何科に相談すればいいのだろう?」と迷ってしまう方は少なくないでしょう。睡眠の問題は、ストレスなどの精神的な要因から、呼吸器や神経系の病気まで、実にさまざまな原因によって引き起こされるため、適切な診療科を選ぶことが、効果的な治療への第一歩となります。

この記事では、病院受診を考えるべき症状の目安から、症状に応じた診療科の選び方、睡眠医療で行われる代表的な検査や治療法、さらには気になる費用やセルフケアの方法まで、睡眠の悩みを持つ方が知りたい情報を網羅的に解説します。あなたの睡眠の質を取り戻し、健やかな毎日を送るための道しるべとして、ぜひ最後までお役立てください。

目次

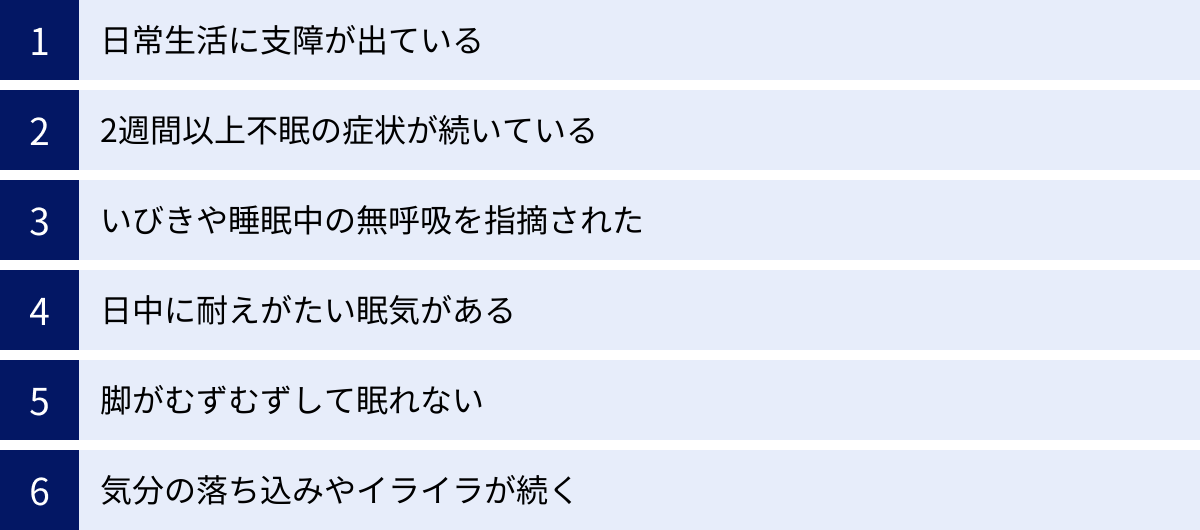

こんな症状は要注意!病院受診を検討する目安

睡眠に関する悩みは非常に個人的なものであり、どの程度の症状で病院に行くべきか判断に迷うことも多いでしょう。ここでは、専門医への相談を検討すべき具体的なサインを6つ紹介します。これらのサインは、身体が発している重要な警告であり、放置することでより深刻な健康問題につながる可能性があります。

日常生活に支障が出ている

睡眠不足や質の悪い睡眠の影響は、夜間だけに留まりません。日中の活動に深刻な影響を及ぼしている場合、それは単なる「寝不足」ではなく、治療を要する睡眠障害の可能性があります。

具体的には、以下のような支障が挙げられます。

- 集中力や注意力の低下: 仕事や勉強中に集中できず、ミスが増える。人の話が頭に入ってこない。

- 記憶力の減退: 新しいことを覚えられない、物忘れがひどくなる。

- 判断力の低下: 冷静な判断ができず、衝動的な決断をしてしまう。

- 作業効率の悪化: 簡単な作業にも時間がかかり、生産性が著しく落ちる。

- 日中の強い眠気: 会議中や運転中など、重要な場面で居眠りをしてしまう、あるいは強い眠気に襲われる。これは事故のリスクにも直結する危険な兆候です。

- 全身の倦怠感: 十分に休んだはずなのに、朝から体がだるく、一日中疲れが取れない。

- 気分の変調: ささいなことでイライラしたり、気分が落ち込んだり、感情のコントロールが難しくなる。

これらの症状は、睡眠が脳の機能回復や情報整理、感情の調整といった重要な役割を果たしていることの裏返しです。もし睡眠の問題によって、あなたの仕事、学業、家庭生活、人間関係などに明らかな悪影響が出ているのであれば、それは専門家の助けを求めるべき明確なサインです。

2週間以上不眠の症状が続いている

誰でもストレスや環境の変化などで一時的に眠れなくなることはあります。しかし、その状態が慢性化している場合は注意が必要です。一般的に、以下の4つの不眠症状のうち、いずれかが週に3日以上、かつ2週間から1ヶ月以上にわたって続く場合は、慢性不眠症が疑われます。

- 入眠障害: 布団に入っても30分~1時間以上なかなか寝つけない。

- 中途覚醒: 寝ている間に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない。

- 早朝覚醒: 自分が起きようと思っている時間より2時間以上も早く目が覚め、それ以降眠れない。

- 熟眠障害: 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れた感覚がなく、朝起きても疲れが取れていない。

一時的な不眠は自然に解消されることが多いですが、慢性化すると「また今夜も眠れないのではないか」という不安がさらに不眠を悪化させる悪循環に陥りがちです。このような状態を放置すると、高血圧や糖尿病といった生活習慣病のリスクを高めたり、うつ病などの精神疾患の発症につながったりすることが知られています。「そのうち治るだろう」と軽視せず、不眠が常態化していると感じたら、早めに専門医に相談しましょう。

いびきや睡眠中の無呼吸を指摘された

いびきは、自分自身では気づきにくい症状の代表格です。しかし、家族やパートナーから「いびきがうるさい」「寝ているときに呼吸が止まっているよ」と指摘された場合は、決して軽視してはいけません。それは睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)の重要なサインである可能性が非常に高いからです。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道が狭くなったり塞がったりすることで、呼吸が一時的に止まる状態(無呼吸)や、呼吸が浅くなる状態(低呼吸)を繰り返す病気です。呼吸が止まるたびに脳が覚醒し、深い睡眠が妨げられるため、睡眠の質は著しく低下します。

さらに深刻なのは、身体への負担です。無呼吸の間、体内の酸素濃度が低下し、心臓や血管に大きなストレスがかかります。この状態が毎晩繰り返されることで、高血圧、心筋梗塞、脳卒中、不整脈といった命に関わる病気の発症リスクが大幅に高まることがわかっています。自分では自覚症状がなくても、いびきや無呼吸を指摘されたら、それは身体からのSOSと捉え、速やかに専門の医療機関を受診することが極めて重要です。

日中に耐えがたい眠気がある

夜に7~8時間程度の十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、日中に我慢できないほどの強い眠気に襲われる場合も、受診を検討すべき症状です。特に、以下のような状況は注意が必要です。

- 重要な会議中や商談中にもかかわらず、意識が遠のくほどの眠気に襲われる。

- 食事中や人と話している最中に眠り込んでしまうことがある。

- 電車やバスで座るとすぐに眠ってしまい、乗り過ごすことが頻繁にある。

- 赤信号での停車中など、運転中に一瞬眠ってしまうことがある(マイクロスリープ)。

このような極端な眠気は、前述の睡眠時無呼吸症候群(SAS)や、過眠症と呼ばれる睡眠障害の可能性があります。過眠症の代表的な疾患であるナルコレプシーは、日中の強い眠気の発作に加え、笑ったり驚いたりしたときに全身の力が抜けてしまう「情動脱力発作」などを伴うことがあります。

単なる「眠がり」や「寝不足」で片付けられない、日常生活や社会生活に危険を及ぼすほどの眠気は、治療が必要な病気のサインです。自己判断で放置せず、専門医に相談して原因を特定することが大切です。

脚がむずむずして眠れない

布団に入ってリラックスしていると、脚に何とも言えない不快な感覚が現れ、じっとしていられなくなる…。このような症状に悩まされている場合、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)の可能性があります。

この不快感は、「むずむずする」「虫が這うような感じ」「ピリピリする」「ほてる」「痛がゆい」など、人によって表現はさまざまです。特徴的なのは、以下の3点です。

- 安静時に症状が現れる・悪化する: 座っているときや横になっているときなど、じっとしていると症状が出やすい。

- 脚を動かすと楽になる: 歩き回ったり、脚をさすったり、伸ばしたりすると不快感が和らぐ。

- 夕方から夜にかけて症状が強くなる: 日中はあまり気にならないのに、夜、特に就寝時に症状が顕著になるため、入眠障害の直接的な原因となる。

むずむず脚症候群は、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの機能異常や、体内の鉄分不足などが関係していると考えられています。適切な治療によって症状を大幅に改善できる病気ですので、「体質だから」と諦めずに、脳神経内科などの専門医に相談することをおすすめします。

気分の落ち込みやイライラが続く

睡眠と心の健康は、コインの裏表のように密接に関連しています。眠れない日々が続くと、精神的に不安定になり、イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりすることは多くの人が経験することでしょう。

しかし、その気分の変調が一時的なものではなく、2週間以上にわたって持続している場合は注意が必要です。特に、以下のような心の症状が睡眠の問題と同時に現れている場合は、うつ病や不安障害といった精神疾患が背景に隠れている可能性があります。

- これまで楽しめていたことに興味や喜びを感じられない(興味・関心の喪失)。

- 何をするにも億劫で、気力が出ない(意欲の低下)。

- 理由もなく悲しくなったり、涙もろくなったりする。

- 自分を責めたり、将来を悲観したりする。

- 常に不安や焦りを感じる。

不眠はうつ病の代表的な症状の一つですが、逆に、慢性的な不眠がうつ病の発症リスクを高めることもわかっています。睡眠の問題と気分の問題、どちらが先かは別として、両方の症状に悩まされている場合は、心療内科や精神科への相談が適切な選択肢となります。心と体の両面からアプローチすることで、問題の根本的な解決につながる可能性があります。

睡眠の悩みはまず何科へ?症状別にみる診療科の選び方

「病院に行く決心はついたけれど、結局どの診療科に行けばいいの?」という疑問にお答えします。睡眠障害の原因は多岐にわたるため、ご自身の症状に最も関連が深いと思われる診療科を選ぶことが重要です。ここでは、症状別に推奨される診療科とその特徴を解説します。

| 症状 | 推奨される診療科 | 特徴 |

|---|---|---|

| まずどこに行けばいいか分からない | 内科(かかりつけ医) | 全身の状態を把握し、適切な専門科へ紹介してくれる。 |

| ストレス、不安、気分の落ち込み | 精神科・心療内科 | 心理的な原因にアプローチ。カウンセリングや薬物療法。 |

| いびき、無呼吸、日中の眠気 | 呼吸器内科・耳鼻咽喉科 | SASの検査・治療(CPAP療法など)。 |

| 脚のむずむず、ぴくつき | 脳神経内科 | むずむず脚症候群など神経系の疾患を診療。 |

| 原因不明、専門的な検査希望 | 睡眠外来・睡眠専門クリニック | 睡眠障害全般を専門的に扱い、精密検査が可能。 |

まずはかかりつけの内科に相談

専門のクリニックに行くのは少しハードルが高いと感じる方や、どの症状が一番の原因か自分でもよく分からないという方は、まずは普段から通っている「かかりつけの内科」に相談するのが良いでしょう。

かかりつけ医は、あなたの体質や既往歴、普段の生活習慣などを総合的に把握しています。そのため、睡眠の問題が他の身体的な病気(例えば、高血圧、糖尿病、甲状腺機能の異常、心臓や腎臓の病気など)の症状の一つとして現れていないか、という視点で診察してくれます。睡眠薬などの副作用が原因である可能性も考慮してくれるでしょう。

初期的な問診や診察の結果、より専門的な検査や治療が必要だと判断されれば、その症状に最も適した専門の医療機関や医師を紹介してもらえます。紹介状(診療情報提供書)があれば、専門医での診察もスムーズに進みます。何科に行けばよいか迷ったときの「最初の窓口」として、かかりつけ医は非常に頼りになる存在です。

ストレスや気分の落ち込みが原因なら「精神科・心療内科」

不眠の原因として、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安といった精神的なストレスや、気分の落ち込みが強く影響していると感じる場合は、「精神科」または「心療内科」が専門となります。

- 精神科: うつ病、双極性障害、不安障害、統合失調症など、主に「心」の病気そのものを対象とします。気分の落ち込み、強い不安、幻覚や妄想といった症状がある場合に適しています。

- 心療内科: ストレスなどの心理的な要因が引き金となって、頭痛、腹痛、動悸、不眠といった「体」の症状(心身症)が現れている場合に適しています。

実際には両方の領域を診ているクリニックも多く、厳密な区別が難しい場合もあります。どちらを選んでも、睡眠の問題だけでなく、その背景にある心理的な問題にも焦点を当てた治療が期待できます。治療法としては、睡眠薬の処方に加え、精神療法やカウンセリング、不眠症に特化した認知行動療法(CBT-I)など、薬だけに頼らない根本的なアプローチを受けられるのが大きな特徴です。睡眠の悩みと共に、心の不調も感じているなら、これらの診療科が最適な選択肢となるでしょう。

いびきや無呼吸が気になるなら「呼吸器内科・耳鼻咽喉科」

家族から大きないびきや睡眠中の無呼吸を指摘されたり、日中の強い眠気に悩まされたりしている場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が強く疑われます。この場合、専門となるのは「呼吸器内科」や「耳鼻咽喉科」です。

- 呼吸器内科: 肺や気管支といった呼吸器全般の専門家です。睡眠中の呼吸状態を評価する検査(簡易アプノモニターや終夜睡眠ポリグラフ検査)を行い、SASの確定診断や重症度の判定、そして標準的な治療法であるCPAP(シーパップ)療法の導入・管理を行います。

- 耳鼻咽喉科: 鼻や喉(上気道)の専門家です。いびきや無呼吸の原因が、扁桃肥大、アデノイド、鼻中隔弯曲症(鼻の骨の曲がり)、アレルギー性鼻炎による鼻づまりなど、鼻や喉の物理的な構造にある場合に特に強みを発揮します。診察の結果、手術によって気道を広げることが根本的な解決策となるケースもあります。

どちらの科を受診してもSASの検査や治療は可能ですが、鼻づまりなど耳鼻科系の症状が明らかな場合は耳鼻咽喉科、特に思い当たる節がなければ呼吸器内科、という選び方も一つの方法です。

脚の違和感や異常な動きがあるなら「脳神経内科」

就寝時に脚がむずむずして眠れない「むずむず脚症候群」や、睡眠中に脚がピクピクと周期的に動いてしまう「周期性四肢運動障害」など、中枢神経系や末梢神経系の異常が疑われる症状がある場合は、「脳神経内科」が専門です。

脳神経内科は、脳、脊髄、末梢神経、筋肉の病気を内科的に(主に薬物療法などで)治療する診療科です。(※頭部の外傷や脳腫瘍などで手術が必要な場合は「脳神経外科」の領域となります)。

脳神経内科では、詳細な問診や神経学的な診察に加え、血液検査で鉄分不足の有無などを調べます。また、むずむず脚症候群は、パーキンソン病など他の神経疾患と関連がある場合もあるため、その鑑別診断も行います。治療としては、鉄剤の補充や、脳内のドーパミンの働きを助ける薬などが用いられ、多くの患者で劇的な症状の改善が期待できます。

専門的な検査や治療を受けたいなら「睡眠外来・睡眠専門クリニック」

「複数の症状が重なっていて原因がよくわからない」「これまで他の科で相談したが、あまり改善しなかった」「最初から睡眠の専門家に診てほしい」。このような場合は、「睡眠外来」や「睡眠専門クリニック」といった、睡眠医療を専門に掲げる医療機関を受診するのが最も確実です。

これらの医療機関には、睡眠医学に関する深い知識と豊富な臨床経験を持つ専門医(例えば「日本睡眠学会認定医」など)が在籍しています。精神科、呼吸器内科、脳神経内科など、複数の領域にまたがる知識を駆使して、あらゆる睡眠障害を多角的な視点から診断・治療してくれるのが最大の強みです。

また、精密検査である「終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査」の設備が院内に整っていることが多く、診断から治療までをスムーズに行えます。どの科に行けばよいか迷う場合や、より高度で専門的な医療を求める場合には、睡眠外来・睡眠専門クリニックが最適な選択肢と言えるでしょう。

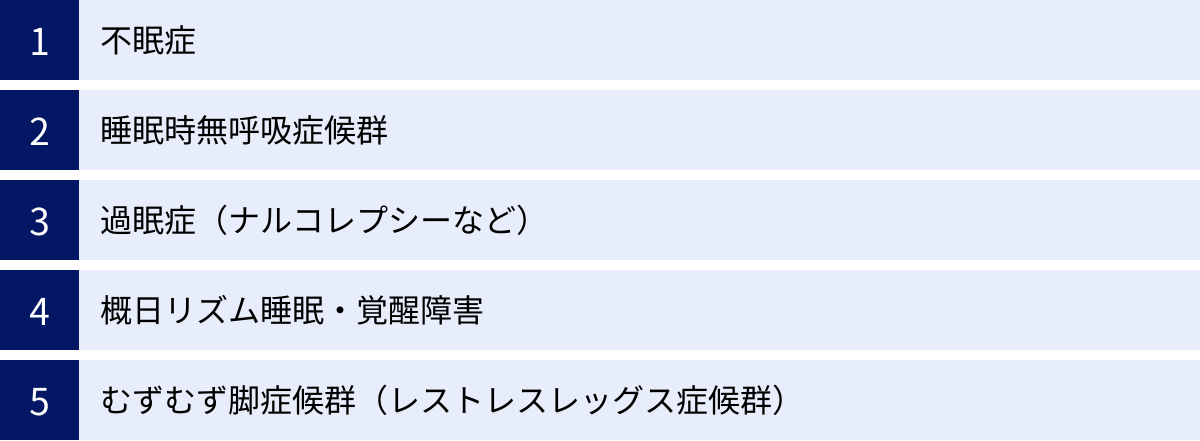

睡眠医療で扱う代表的な睡眠障害

一言で「睡眠の悩み」といっても、その背後にはさまざまな種類の「睡眠障害」という病気が隠れていることがあります。医療機関では、問診や検査を通じてこれらの病気を正確に診断し、それぞれに適した治療を行います。ここでは、睡眠医療で扱われる代表的な睡眠障害について解説します。

不眠症

不眠症は、最も頻度の高い睡眠障害であり、「眠る機会や環境が適切であるにもかかわらず、睡眠に何らかの問題が生じ、その結果として日中の不調が出現する状態」と定義されます。単に睡眠時間が短いことだけを指すのではありません。主に以下の4つのタイプに分類されます。

- 入眠障害: 寝床に入っても、なかなか寝つくことができない(通常30分~1時間以上)。

- 中途覚醒: 睡眠中に何度も目が覚めてしまい、一度起きると再び眠るのが難しい。

- 早朝覚醒: 予定の起床時刻より2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れない。

- 熟眠障害: 睡眠時間は十分に取れているはずなのに、眠りが浅く、ぐっすり眠れたという満足感が得られない。

これらの症状が週に3回以上、3ヶ月以上にわたって続く場合、「慢性不眠障害」と診断されます。原因は、ストレスなどの心理的なもの、身体的な病気や痛み、薬の副作用、生活習慣の乱れ、不適切な睡眠環境など多岐にわたります。慢性不眠症は、意志の力だけで解決するのは難しく、専門的な治療アプローチが必要な病気です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まる「無呼吸」や、呼吸が浅くなる「低呼吸」を繰り返す病気です。10秒以上の呼吸停止が、1時間あたり5回以上認められる場合に診断されます。

ほとんどは、肥満、加齢、顎が小さいことなどが原因で、喉の奥にある上気道が物理的に塞がってしまう「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」です。まれに、脳からの呼吸指令が出なくなる「中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)」もあります。

主な症状は、激しいいびき、日中の耐えがたい眠気、起床時の頭痛、倦怠感、集中力の低下などです。しかし、この病気の最も恐ろしい点は、自覚症状以上に、身体に深刻なダメージを与え続けることです。呼吸が止まるたびに体内の酸素濃度が低下し、心臓や血管に大きな負担がかかるため、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった生命を脅かす合併症のリスクを著しく高めます。いびきや無呼吸は、単なる迷惑なクセではなく、命に関わる病気のサインとして捉える必要があります。

過眠症(ナルコレプシーなど)

過眠症は、夜間に十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中に社会生活に支障をきたすほどの強い眠気が現れる病気の総称です。単なる「眠がり」とは異なり、自分の意志ではコントロールできない眠気が特徴です。

代表的な過眠症がナルコレプシーです。ナルコレプシーは、脳内で覚醒を維持する物質「オレキシン」が不足することによって起こると考えられています。主な症状は以下の通りです。

- 日中の過度の眠気: 時間や場所を選ばず、突然、耐えがたい眠気に襲われる。

- 情動脱力発作(カタプレキシー): 笑う、驚く、怒るなど、感情が強く動いたときに、突然、体の力が抜けてしまう。膝がガクガクしたり、ろれつが回らなくなったり、ひどい場合はその場に崩れ落ちることもある。意識は保たれています。

- 入眠時幻覚: 寝入りばなに、非常に鮮明で現実感のある夢(幻覚)を見る。

- 睡眠麻痺: いわゆる「金縛り」。寝入りばなや目覚めた直後に、意識ははっきりしているのに体を動かすことができない。

この他にも、眠気の原因が特定できない「特発性過眠症」や、数日から数週間にわたって極端な眠気が続く時期を繰り返す「反復性過眠症」など、いくつかの種類があります。

概日リズム睡眠・覚醒障害

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(概日リズム)」が備わっています。この体内時計のリズムが、地球の24時間周期や社会的な生活スケジュール(仕事や学校の時間)とずれてしまうことで、望ましい時間に眠ったり起きたりできなくなるのが、概日リズム睡眠・覚醒障害です。

いくつかのタイプに分けられます。

- 睡眠・覚醒相後退障害: いわゆる「極端な宵っ張り」。深夜(例:午前3時~4時)にならないと眠れず、朝も起きられないため、午前中(例:午前10時~11時)にならないと目が覚めない。若者によく見られます。

- 睡眠・覚醒相前進障害: 上記とは逆に、「極端な早寝早起き」。夕方の早い時間(例:午後7時~8時)に眠くなり、深夜や早朝(例:午前2時~3時)に目が覚めてしまう。高齢者によく見られます。

- 交代勤務睡眠障害: シフトワークなど、勤務時間が不規則なために体内時計と生活リズムが合わなくなり、勤務中の眠気や休日の不眠に悩まされる。

- 非24時間睡眠・覚醒リズム障害: 睡眠と覚醒のサイクルが毎日30分~1時間ずつ後ろにずれていき、社会生活を送ることが困難になる。

これらの障害は、本人の「だらしなさ」や「やる気のなさ」が原因なのではなく、体内時計の機能的な問題です。

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)

むずむず脚症候群は、主に夕方から夜にかけて、安静にしているときに脚(時には腕などにも)に不快な感覚が生じ、「脚を動かしたくてたまらない」という強い衝動に駆られる病気です。この不快感は、「むずむずする」「虫が這う」「ほてる」「痛い」などと表現されます。

脚を動かすと一時的に症状が和らぐため、患者は眠りにつくために寝床の中で絶えず脚を動かしたり、歩き回ったりせざるを得ず、深刻な入眠障害を引き起こします。睡眠の問題ではありますが、その原因は感覚神経や運動神経の異常にあると考えられており、「感覚運動障害」に分類されます。

脳内の鉄不足や、神経伝達物質であるドーパミンの機能不全が関与しているとされ、鉄剤の補充やドーパミンの働きを助ける薬による治療が有効です。また、睡眠中に本人の意志とは関係なく、足首や足の指がピクンと繰り返し動く「周期性四肢運動障害」を合併することも多く、これも睡眠を妨げる一因となります。

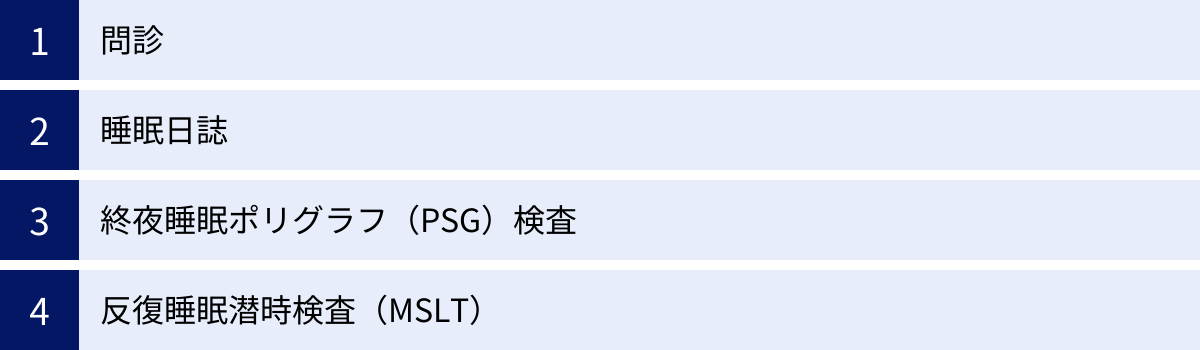

病院ではどんなことをする?主な検査内容

専門の医療機関を受診すると、正確な診断のためにいくつかの検査が行われます。どのような検査を、何のために行うのかを事前に知っておくことで、安心して受診に臨むことができます。ここでは、睡眠医療で行われる主な検査内容について解説します。

問診

問診は、睡眠障害の診断において最も重要なステップです。医師は患者さんとの対話を通じて、症状の全体像を把握し、原因を探り、必要な検査や治療方針を立てていきます。単なる世間話ではなく、診断に不可欠な情報を集めるための精密な診察行為です。

問診では、主に以下のようなことを詳しく聞かれます。

- 具体的な症状: 「いつから」「どんな症状で」困っているか(寝つけない、途中で起きる、いびき、日中の眠気、脚のむずむず感など)。

- 睡眠スケジュール: 普段の就寝時刻、起床時刻、寝つくまでにかかる時間、夜中に目が覚める回数や時間、総睡眠時間など。平日と休日で異なる場合は、それも伝えます。

- 睡眠中の様子: 自分ではわからないため、可能であれば家族やパートナーに確認しておくと非常に有用です。「いびきの有無や大きさ」「呼吸が止まっている様子」「歯ぎしり」「寝言」「手足の動き」など。

- 日中の状態: 眠気の程度、集中力、気分の状態、仕事や生活への影響。

- 生活習慣: 飲酒、喫煙、カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)の摂取習慣、運動習慣、食事のタイミングなど。

- 職業と勤務形態: シフト勤務や夜勤の有無、出張の頻度など。

- 既往歴と服用中の薬: 現在治療中の病気(高血圧、糖尿病、アレルギーなど)や、過去にかかった大きな病気。服用しているすべての薬、サプリメント、漢方薬(お薬手帳を持参すると確実です)。

- 精神的な状態: 最近のストレスの有無、気分の落ち込み、不安感など。

スムーズで正確な診断のために、事前に自分の症状や生活習慣についてメモにまとめて持参することをおすすめします。

睡眠日誌

問診と並行して、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」の記録をお願いされることがよくあります。これは、自宅で1~2週間程度、日々の睡眠の状態を記録するものです。

記録する項目は医療機関によって多少異なりますが、一般的には以下の内容が含まれます。

- 布団に入った時刻

- 寝ついたと思う時刻(おおよそで可)

- 夜中に目が覚めた回数とその時刻

- 最終的に目が覚めた時刻

- 布団から出た時刻

- 日中の眠気の程度(時間帯ごとに評価)

- 昼寝の有無、時間、長さ

- アルコールやカフェインを摂取した時刻

- 服用した薬

- その日の気分や特記事項

睡眠日誌をつけることで、患者さん自身の「眠れていない」という主観的な感覚と、実際の睡眠・覚醒パターンとの間にズレがないかを客観的に把握できます。例えば、「8時間寝ているはずなのに眠い」と感じていても、日誌を見ると実際には中途覚醒が多く、睡眠時間が6時間程度しかないことがわかる場合があります。この記録は、不眠症のタイプの特定や、概日リズム睡眠障害の診断、治療効果の判定に非常に役立ちます。

終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査

終夜睡眠ポリグラフ(PSG: Polysomnography)検査は、睡眠障害の診断におけるゴールドスタンダード(最も信頼性の高い標準的な検査)です。通常、専門の医療機関に1泊入院して行われます。

この検査では、睡眠中の身体に起こる様々な生理現象を、多数のセンサーを用いて一晩中、継続的に記録します。痛みは全くありません。具体的には、以下のような情報を測定します。

- 脳波(EEG): 睡眠の深さ(睡眠段階)や脳の覚醒反応を調べる。

- 眼球運動(EOG): レム睡眠(夢を見ている状態)とノンレム睡眠を区別する。

- オトガイ筋電図(EMG): 顎の筋肉の緊張度を測り、レム睡眠中の筋弛緩などを確認する。

- 心電図(ECG): 睡眠中の心拍数や不整脈の有無を調べる。

- 呼吸センサー(鼻・口の気流、胸・腹の動き): 無呼吸や低呼吸の有無、種類(閉塞性か中枢性か)を判定する。

- 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2): 血液中の酸素濃度を測定し、無呼吸による酸素低下の程度を評価する。

- 下肢筋電図(EMG): 脚の筋肉の動きを記録し、むずむず脚症候群や周期性四肢運動障害を診断する。

- いびきの音、睡眠時の体位センサー など

これらの膨大なデータから、睡眠の質と量を客観的かつ詳細に評価できます。睡眠時無呼吸症候群の確定診断と重症度判定、ナルコレプシー、周期性四肢運動障害など、多くの睡眠障害の診断に不可欠な検査です。

反復睡眠潜時検査(MSLT)

反復睡眠潜時検査(MSLT: Multiple Sleep Latency Test)は、日中の眠気の強さを客観的に評価するための検査です。通常、PSG検査を行った翌日の日中に行われます。

検査は、静かで暗い部屋のベッドで横になってもらい、「眠りにつけるかどうか」を試すというものです。これを約2時間おきに、1日4~5回繰り返します。各回で、電気を消してから実際に眠りにつくまでの時間(睡眠潜時)を脳波で測定します。

- 睡眠潜時が短いほど、眠気が強いと評価されます。一般的に、平均睡眠潜時が8分未満で異常な眠気、5分未満で重度の眠気と判断されます。

- また、睡眠開始後15分以内に出現するレム睡眠(Sleep Onset REM Period: SOREMP)が2回以上認められるかどうかも重要な指標です。

このMSLTは、ナルコレプシーを診断する上で必須の検査です。また、睡眠時無呼吸症候群の治療効果(日中の眠気が改善したか)を判定するためにも用いられることがあります。

睡眠の質を取り戻すための主な治療法

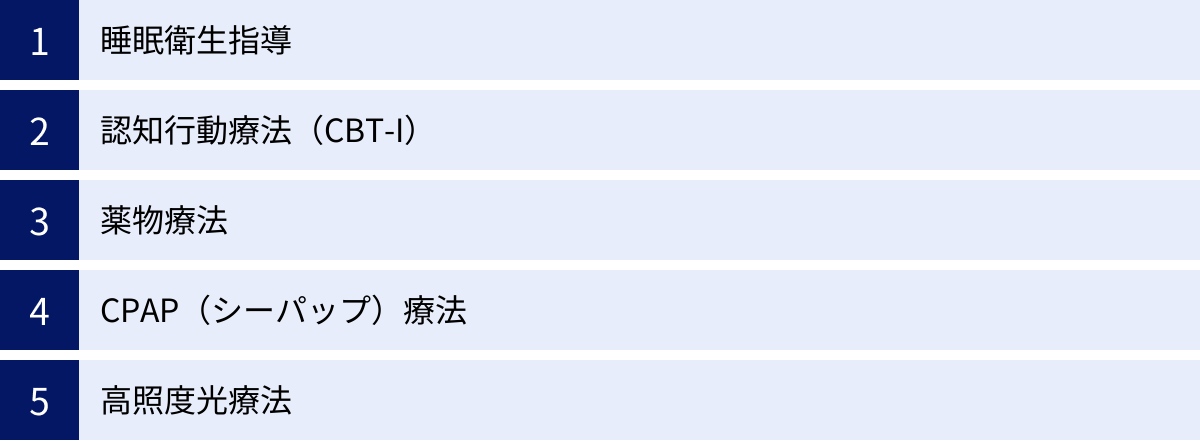

検査によって睡眠障害の診断が確定すると、その種類や重症度、患者さん一人ひとりの状況に合わせて、最適な治療法が選択されます。治療のゴールは、単に眠れるようにすることだけでなく、日中の活動性を回復させ、生活の質(QOL)を向上させることです。ここでは、睡眠医療で行われる代表的な治療法を紹介します。

睡眠衛生指導

睡眠衛生指導は、すべての睡眠障害治療の基本であり、最も重要な土台となります。これは、睡眠の質を低下させる生活習慣や環境要因を見直し、改善していくためのアドバイスです。薬物療法や他の専門的な治療を行う場合でも、必ずこの睡眠衛生指導が並行して行われます。

具体的な指導内容は多岐にわたりますが、主なポイントは以下の通りです。

- 起床時刻を一定にする: 体内時計を整えるために最も重要です。休日でも平日と同じ時刻に起きるのが理想です。

- 太陽の光を浴びる: 起床後、できれば15~30分ほど太陽の光を浴びましょう。体内時計がリセットされ、夜の自然な眠りにつながります。

- 眠くなってから寝床につく: 「眠らなければ」と焦って早くから布団に入るのは逆効果です。眠気を感じてから寝室に行きましょう。

- 寝室の環境を整える: 寝室は「静かで、暗く、涼しい」状態が理想です。遮光カーテンや耳栓の活用、快適な温度・湿度の設定、自分に合った寝具選びが重要です。

- 就寝前の刺激物を避ける: 就寝4時間前からのカフェイン摂取、就寝1時間前からの喫煙は避けましょう。アルコールは寝つきを良くするように感じますが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒の原因になるため、寝酒は推奨されません。

- 就寝前の過ごし方: 就寝1~2時間前には、スマートフォンやPCなどの強い光を放つ画面を見るのをやめましょう。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、軽いストレッチをする、読書をする、静かな音楽を聴くなど、リラックスできる習慣を見つけることが大切です。

これらの指導を実践するだけで、軽度の不眠であれば症状が大きく改善することも少なくありません。

認知行動療法(CBT-I)

不眠症に対する認知行動療法(CBT-I: Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)は、薬物療法と並ぶ、あるいはそれ以上に効果的とされる心理療法です。特に慢性不眠症に対して第一に選択されるべき治療法として、国際的にも推奨されています。

CBT-Iは、睡眠に対する誤った考え方や思い込み(認知)と、それに伴う不適切な行動習慣を修正していくことで、不眠の悪循環を断ち切ることを目的とします。

- 認知へのアプローチ(認知再構成法): 「8時間寝ないとダメだ」「夜中に目が覚めるのは異常だ」といった、睡眠に関する非現実的な期待や破局的な考え方(破局的思考)を見つけ出し、それが本当に正しいのかを検証します。そして、より現実的で柔軟な考え方に変えていく手助けをします。

- 行動へのアプローチ:

- 刺激制御法: 「寝室・布団=眠れない場所」という誤った条件付けを解消するため、「眠くなってから布団に入る」「布団の中で20分以上眠れなければ一度布団から出る」といったルールを実践します。

- 睡眠制限法: 実際に眠れている時間(睡眠効率)に合わせて、意図的に布団の中にいる時間を短縮します。これにより、睡眠が凝縮され、深く連続した睡眠が得られやすくなります。

- リラクセーション法: 漸進的筋弛緩法や腹式呼吸法などを用いて、心と体の緊張を和らげ、眠りやすい状態を作ります。

CBT-Iは数週間から数ヶ月かけて行われ、薬のように即効性はありませんが、治療効果の持続性が高く、再発予防にもつながるという大きなメリットがあります。

薬物療法

薬物療法は、症状が重い場合や、他の治療法で十分な効果が得られない場合に用いられます。主に睡眠薬(睡眠導入剤)が処方されますが、原因となっている疾患(うつ病やむずむず脚症候群など)に応じた薬が使われることもあります。

現代の睡眠薬は、作用の仕組みや時間によって様々な種類があり、医師は患者の不眠タイプ(入眠障害か、中途覚醒かなど)に応じて最適な薬を選択します。

- GABA受容体作動薬: 脳の活動を鎮めるGABAという神経伝達物質の働きを強めることで、眠りを誘います。作用時間によって超短時間型、短時間型、中間型、長時間型に分かれます。

- メラトニン受容体作動薬: 体内時計を調整し、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの受容体に作用し、自然な眠りを誘います。

- オレキシン受容体拮抗薬: 覚醒を維持する物質であるオレキシンの働きをブロックすることで、脳を覚醒状態から睡眠状態へと切り替えます。比較的依存性が少なく、新しいタイプの睡眠薬として注目されています。

睡眠薬は、医師の指示通りに正しく服用すれば、安全で非常に効果的な治療法です。 しかし、自己判断で量を増やしたり、急に中断したりすると、副作用や離脱症状を引き起こす可能性があります。必ず医師と相談しながら、服用と減薬・休薬を進めていくことが重要です。

CPAP(シーパップ)療法

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)療法は、中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対する最も標準的で効果の高い治療法です。日本語では「経鼻的持続陽圧呼吸療法」と呼ばれます。

この治療法では、睡眠中に鼻に装着したマスクを通して、専用の装置から一定の圧力をかけた空気を気道に送り込みます。この空気の圧力が「空気の添え木」のような役割を果たし、睡眠中に喉が塞がってしまうのを物理的に防ぎます。

CPAP療法を行うことで、以下のような効果が期待できます。

- 睡眠中のいびきや無呼吸が消失する。

- 睡眠の質が向上し、日中の眠気や倦怠感が劇的に改善する。

- 血圧が正常化し、高血圧、心疾患、脳卒中などの合併症リスクが低下する。

CPAP療法は根本的な治療ではなく、対症療法です。そのため、効果を得るためには毎晩継続して使用することが不可欠です。最初はマスクの違和感や空気の圧に戸惑うこともありますが、多くの人は数週間で慣れていきます。

高照度光療法

高照度光療法は、概日リズム睡眠・覚醒障害の治療に特に有効な方法です。非常に明るい光(2,500~10,000ルクス、一般的な室内照明は500ルクス程度)を、毎日決まった時間に浴びることで、ずれてしまった体内時計を正常な24時間周期にリセットする(同調させる)ことを目的とします。

- 睡眠・覚醒相後退障害(宵っ張りタイプ) の場合:朝、起床直後に光を浴びることで、体内時計を前進させ、夜の自然な眠気を促します。

- 睡眠・覚醒相前進障害(極端な朝型タイプ) の場合:夕方に光を浴びることで、体内時計を後退させ、夜間の覚醒時間を延長します。

治療は、医師の指導のもと、専用の光療法装置を自宅で使用して行うのが一般的です。季節によって日照時間が変動する地域に住む人や、交代勤務者、季節性うつ病の治療にも用いられることがあります。

気になる費用と治療期間の目安

専門的な治療を受けるにあたり、費用や治療期間がどのくらいかかるのかは、多くの方が気になるところでしょう。ここでは、保険適用の可否や、主な検査・治療にかかる費用の目安について解説します。

検査や治療に保険は適用される?

睡眠に関する悩みで医療機関を受診した場合、医師が病気の診断や治療のために必要だと判断した検査や治療行為は、原則としてすべて健康保険の適用対象となります。

不眠症、睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー、むずむず脚症候群など、正式な診断名がつけば、それに対する診察、検査、薬の処方、CPAP療法などは保険診療として扱われます。これにより、自己負担額はかかった医療費の1割~3割に抑えられます。

ただし、一部のクリニックでは、カウンセリングや特定の治療法などを自由診療(全額自己負担)で行っている場合もあります。また、人間ドックのオプションとして睡眠検査を受ける場合なども自費となります。費用について不安な点があれば、受診を検討している医療機関に事前に問い合わせておくと安心です。

主な検査・治療にかかる費用の目安

以下に、主な検査や治療にかかる費用の目安をまとめます。これはあくまで一般的な金額であり、医療機関の施設基準や診療内容によって変動する可能性がある点にご留意ください。

| 検査・治療項目 | 保険適用(3割負担)の費用目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 初診料・再診料 | 約1,000円~3,000円 | 処方や検査があれば別途加算されます。 |

| 終夜睡眠ポリグラフ検査(1泊入院) | 約30,000円~60,000円 | 医療機関の規模や部屋の種類(個室か大部屋か)により変動します。 |

| 簡易アプノモニター検査(自宅) | 約3,000円~10,000円 | 睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査として行われます。 |

| CPAP療法(月額) | 約4,000円~5,000円 | 機器レンタル代と月1回の診察料込み。SASの重症度基準(AHI≧20)を満たす必要があります。 |

終夜睡眠ポリグラフ検査の費用

精密検査であるPSG検査は1泊入院となるため、費用も比較的高額になります。3割負担の場合、入院費や検査料などを合わせて30,000円から60,000円程度が目安です。ただし、高額療養費制度の対象となる場合もあります。まずは自宅でできる簡易検査(3割負担で3,000円~10,000円程度)を行い、その結果に応じてPSG検査の実施を判断する流れが一般的です。

CPAP治療の費用

CPAP療法は、検査の結果、睡眠時無呼吸症候群と診断され、かつ無呼吸・低呼吸指数(AHI)が1時間あたり20回以上という基準を満たした場合に保険適用となります。保険が適用されると、月1回の定期的な受診と装置のレンタル料を合わせて、自己負担額は月額で5,000円前後となります。参照:複数の医療機関ウェブサイト

治療にかかる期間の目安

治療期間は、対象となる睡眠障害の種類、重症度、選択される治療法、そして患者さん自身の取り組み方によって大きく異なります。

- 不眠症: 睡眠衛生指導や生活習慣の改善、短期間の薬物療法で、数週間から数ヶ月で改善するケースが多く見られます。認知行動療法(CBT-I)は、通常、週1回程度のセッションを6~8回ほど行います。薬物療法は漫然と続けるのではなく、症状の改善を見ながら減薬・休薬を目指すのが一般的です。

- 睡眠時無呼吸症候群: CPAP療法は対症療法であるため、根本原因(肥満や骨格の問題など)が解消されない限り、治療は長期にわたって継続する必要があります。しかし、治療を続けることで合併症のリスクを抑え、健康な生活を維持できます。

- 概日リズム睡眠・覚醒障害: 高照度光療法や生活リズムの調整によって、数週間から数ヶ月で改善が見られることが多いですが、治療後も正しい生活習慣を維持することが再発防止のために重要です。

睡眠障害の治療は、一朝一夕に終わるものではなく、根気強く取り組むことが求められます。 医師と二人三脚で、焦らずじっくりと治療を進めていきましょう。

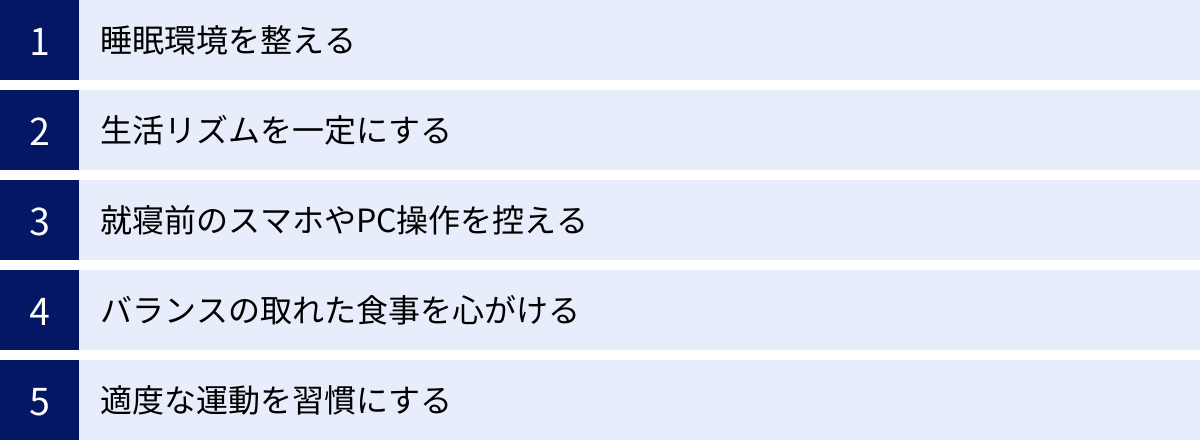

受診前に試したいセルフケア

「病院に行くほどではないかもしれない」「まずは自分でできることを試してみたい」。そう考える方も多いでしょう。軽度の睡眠の悩みであれば、生活習慣を見直すことで改善が期待できます。ここで紹介するセルフケアは、専門的な治療の基本となる「睡眠衛生」にも通じるものです。

睡眠環境を整える

質の高い睡眠のためには、寝室を「快適に眠るための聖域」にすることが重要です。以下の3つの要素を見直してみましょう。

- 光: 睡眠を促すホルモン「メラトニン」は、光によって分泌が抑制されます。寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用し、常夜灯(豆電球)も消すのが理想です。スマートフォンの充電ランプなど、わずかな光も遮断する工夫をするとさらに効果的です。

- 音: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、波の音や雨音などを流すホワイトノイズマシンを活用するのも一つの方法です。

- 温度・湿度: 快適な寝室の環境は、夏場は温度25~26℃、冬場は22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を上手に使い、季節に合わせて調整しましょう。参照:e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 寝具: 身体に合わないマットレスや枕は、寝心地の悪さだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。硬すぎず柔らかすぎず、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。

生活リズムを一定にする

私たちの体内の時計は、規則正しい生活を送ることで正常に機能します。特に重要なのが、起床と就寝のリズムです。

最も効果的なのは、平日も休日も、毎日同じ時刻に起きることです。休日に寝坊(寝だめ)をすると、体内時計が後ろにずれてしまい、月曜の朝がつらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」の原因になります。どうしても眠い場合は、午後の早い時間帯に15~20分程度の短い昼寝をとるのがおすすめです。

また、朝起きたらすぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。光の刺激が体内時計をリセットし、心と体を活動モードに切り替えてくれます。

就寝前のスマホやPC操作を控える

スマートフォン、パソコン、タブレット、テレビなどの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制することが知られています。夜、特に就寝前にこの光を浴びると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いしてしまい、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

理想的には、就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめましょう。 どうしても必要な場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を活用したりするだけでも効果があります。就寝前の時間は、読書やストレッチ、静かな音楽を聴くなど、心身がリラックスできる活動に充てることをおすすめします。

バランスの取れた食事を心がける

食事の内容やタイミングも、睡眠の質に大きく影響します。

- 朝食をしっかり摂る: 朝食は、体内時計をリセットするための重要なスイッチの一つです。朝食を抜くと、一日のリズムが乱れやすくなります。

- トリプトファンを意識する: 睡眠ホルモン「メラトニン」は、「セロトニン」という神経伝達物質から作られ、そのセロトニンの材料となるのが必須アミノ酸の「トリプトファン」です。トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、ナッツ類、バナナなどに多く含まれています。これらの食材を日々の食事にバランス良く取り入れましょう。

- 夕食は就寝3時間前までに: 就寝直前に食事をすると、消化活動のために胃腸が働き続け、眠りが浅くなる原因になります。夕食はなるべく消化の良いものを、就寝の3時間前までには済ませるように心がけましょう。

適度な運動を習慣にする

適度な運動は、寝つきを良くし、深いノンレム睡眠を増やす効果があることがわかっています。日中に体を動かすことで心地よい疲労感が得られ、夜の自然な眠りにつながります。

ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。激しい運動である必要はなく、少し汗ばむ程度で十分です。

ただし、運動するタイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させて体温を上げてしまい、かえって眠りを妨げます。 運動は、体温が一度上がってから下がり始めるタイミングで眠気が訪れることを利用し、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的です。

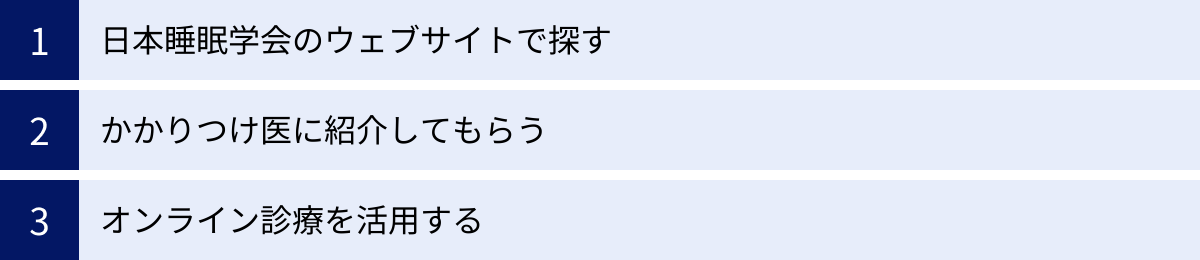

専門の医療機関・医師の探し方

セルフケアを試しても症状が改善しない場合や、最初から専門家のアドバイスを受けたいと考えたとき、信頼できる医療機関や医師をどうやって探せばよいのでしょうか。ここでは、具体的な探し方を3つ紹介します。

日本睡眠学会のウェブサイトで探す

睡眠医療の専門家を探す上で、最も信頼性が高く、確実な方法は、「一般社団法人 日本睡眠学会」のウェブサイトを活用することです。

日本睡眠学会は、日本の睡眠医学・医療の中心的な役割を担う学術団体であり、睡眠医療に関する十分な知識と経験を持つ医師や歯科医師、医療機関を認定する制度を設けています。

- 日本睡眠学会認定医・認定歯科医: 睡眠障害の診療に関する専門的な知識と技能を持つと認められた医師・歯科医師です。

- 日本睡眠学会認定医療機関: 専門医が在籍し、質の高い睡眠医療を提供できると認められた病院やクリニックです。

同学会のウェブサイトには、これらの認定医や認定医療機関のリストが都道府県別に公開されています。このリストから、お住まいの地域にある専門施設を探すことができます。専門的な診断と治療を確実に受けたい場合、このリストを参考に医療機関を選ぶことを強くおすすめします。

参照:一般社団法人 日本睡眠学会 ウェブサイト

かかりつけ医に紹介してもらう

身近で頼りになるのが、普段からお世話になっている「かかりつけ医」です。どの科を受診すべきか迷う場合、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。

かかりつけ医は、地域の医療連携に関する情報に精通していることが多く、あなたの症状や状況に合わせて、最も適切と思われる地域の睡眠専門医や専門医療機関を紹介してくれます。

また、かかり-つけ医から「診療情報提供書(紹介状)」を発行してもらうことで、紹介先の専門医はあなたのこれまでの病歴や現在の状態をスムーズに把握でき、より的確な診察が可能になります。初診時の手続きが円滑に進むというメリットもあります。

オンライン診療を活用する

近年、新しい選択肢として「オンライン診療」が普及してきています。これは、スマートフォンやパソコンのビデオ通話機能を使って、自宅や職場などから医師の診察を受けられるサービスです。

オンライン診療には、以下のようなメリットがあります。

- 通院の負担軽減: 医療機関への移動時間や交通費、院内での待ち時間が不要になります。

- 場所を選ばない: 近くに専門の医療機関がない地域に住んでいる方でも、都市部の専門医の診察を受けることが可能です。

- プライバシーの確保: 人目を気にせず、リラックスした環境で相談できます。

特に、不眠症の相談やカウンセリング、認知行動療法(CBT-I)、定期的な薬の処方などでは、オンライン診療が活用しやすくなっています。ただし、触診や対面での詳細な観察が必要な場合や、終夜睡眠ポリグラフ検査などの精密検査が必要な場合は、別途来院が必要となります。全ての医療機関が対応しているわけではないため、各クリニックのウェブサイトなどでオンライン診療の可否を確認してみましょう。