「毎日6時間も寝ていないのに、日中は全く眠くない」「周りからはもっと寝た方が良いと言われるけれど、自分は平気だ」――。このように、短い睡眠時間でも日常生活に支障がないと感じている方は少なくないかもしれません。もしかしたら、自分は選ばれた「ショートスリーパー」なのではないか、と考えたことはありませんか。

現代社会では、仕事やプライベートの多忙さから、どうしても睡眠時間を削りがちです。そんな中で、短時間睡眠でも元気に活動できる体質は、多くの人にとって魅力的に映るでしょう。しかし、「睡眠時間が短くても眠くない」という感覚が、本当に健康な状態を意味するとは限りません。

実は、その感覚の裏には、大きく分けて2つの可能性が隠されています。一つは、ごく稀に存在する、遺伝的に短い睡眠で事足りる「ショートスリーパー」である可能性。そしてもう一つは、より多くの人が陥りがちな、自分では気づかないうちに心身のパフォーマンスが低下している「かくれ睡眠不足」の状態です。

この記事では、睡眠時間が短くても眠くないと感じる理由を徹底的に解き明かしていきます。ショートスリーパーとは一体何なのか、その科学的な背景や見分け方から、多くの人が無自覚に陥っている「かくれ睡眠不足」がもたらす深刻なリスク、さらには病気が原因で眠れない可能性まで、幅広く解説します。

ご自身の状態を客観的に見つめ直すためのセルフチェックリストや、睡眠不足を根本から解消し、日々のパフォーマンスを最大化するための具体的な方法もご紹介します。この記事を最後まで読めば、あなたに必要な睡眠時間への理解が深まり、自分はショートスリーパーなのか、それとも睡眠を見直すべきなのかが明確になるはずです。健康で充実した毎日を送るための、睡眠に関する正しい知識を身につけていきましょう。

目次

睡眠時間が短くても眠くない2つの理由

毎日6時間未満の睡眠でも、日中に強い眠気を感じることなく活動できる。こうした状態にある人々は、一見すると同じように見えますが、その内実は全く異なります。この現象の背景には、主に2つの対照的な理由が考えられます。それは、遺伝的に短時間睡眠で問題ない「本物のショートスリーパー」と、脳が疲労に麻痺して眠気を感じにくくなっている「かくれ睡眠不足」です。

この2つを混同することは、健康を考える上で非常に危険です。自分はショートスリーパーだと思い込み、慢性的な睡眠不足を放置すれば、気づかないうちに心身が蝕まれ、深刻な問題を引き起こす可能性があります。ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説し、両者の違いを明確にしていきます。

| 比較項目 | ① ショートスリーパー | ② かくれ睡眠不足 |

|---|---|---|

| 定義 | 遺伝的に6時間未満の睡眠で心身の健康を維持できる体質 | 慢性的な睡眠不足により、脳が疲労を正常に検知できず、眠気を感じにくくなっている状態 |

| 日中の状態 | 眠気やだるさがなく、集中力・判断力ともに高いレベルで維持される | 集中力の散漫、ケアレスミス、イライラ、感情の起伏などが見られることがある |

| 休日の過ごし方 | 平日とほぼ同じ睡眠時間で、寝だめをする必要がない | 平日より2時間以上長く寝てしまう「寝だめ」をしないと心身が回復しない |

| 健康状態 | 健康診断の数値に問題がなく、生活習慣病のリスクも低い | 高血圧、糖尿病、肥満などの生活習慣病リスクが高い傾向にある |

| 原因 | 遺伝的要因(生まれつきの体質) | 生活習慣や環境による後天的な睡眠負債の蓄積 |

| 本人の自覚 | 短時間睡眠でも全く問題ないと感じている | 「眠くないから大丈夫」と思い込んでいるが、客観的なパフォーマンスは低下している |

① 本当に睡眠時間が短くて良い「ショートスリーパー」

ショートスリーパーとは、生まれつきの遺伝的な要因により、6時間未満という短い睡眠時間でも、心身の健康や日中の活動に全く支障をきたさない人々を指します。彼らは単に睡眠時間が短いだけでなく、その短い睡眠の質が非常に高いと考えられています。

ショートスリーパーの最大の特徴は、短時間睡眠が長期にわたって継続しても、健康上の問題が全く見られない点です。例えば、以下のような状態が挙げられます。

- 日中の高いパフォーマンス: 眠気や倦怠感を感じることなく、集中力、記憶力、判断力といった認知機能を一日中高いレベルで維持できます。仕事や勉強においても、高い生産性を発揮します。

- 精神的な安定: 気分は常にポジティブで安定しており、ストレス耐性も高い傾向にあると言われています。

- 身体的な健康: 睡眠不足が引き起こしがちな高血圧、糖尿病、心疾患、肥満といった生活習慣病のリスクが、一般の人々と比較しても高くありません。免疫機能も正常に働き、風邪なども引きにくいとされています。

- 休日の睡眠パターン: 睡眠負債(日々の睡眠不足が借金のように蓄積すること)がないため、休日に「寝だめ」をする必要がありません。平日も休日も、ほぼ同じ時間に就寝・起床する規則正しい生活を送っています。

このように、ショートスリーパーは客観的な指標で見ても、短時間睡眠による悪影響を一切受けていない、まさに「短眠が許された体質」の持ち主です。重要なのは、これは本人の努力や意思で獲得できる能力ではなく、完全に遺伝子によって決定される生まれつきの特性であるという点です。後述しますが、その割合は非常に少なく、極めて稀な存在と言えます。

② 眠気に気づいていないだけの「かくれ睡眠不足」

一方で、「睡眠時間が短くても眠くない」と感じる人の大多数は、こちらの「かくれ睡眠不足」に該当すると考えられています。これは、慢性的な睡眠不足が続くことで、脳が疲労状態に慣れてしまい、眠気というSOSサインを正しく発信できなくなっている危険な状態です。

人間の脳は、一定期間強いストレスにさらされ続けると、その状況に適応しようとして感覚を麻痺させることがあります。「かくれ睡眠不足」も同様のメカニズムで、日々の睡眠不足が常態化すると、脳はアドレナリンやコルチゾールといったストレスホルモンを過剰に分泌して覚醒状態を維持しようとします。その結果、本人は「眠くない」「まだ頑張れる」と錯覚してしまいますが、水面下では心身の機能が確実に低下しています。

「かくれ睡眠不足」のサインには、以下のようなものがあります。

- 客観的なパフォーマンスの低下: 本人は眠くないと感じていても、以前に比べてケアレスミスが増えたり、物事を決断するのに時間がかかったり、新しい情報を覚えるのが苦手になったりします。

- 感情のコントロール不良: ちょっとしたことでイライラしたり、落ち込みやすくなったりと、感情の起伏が激しくなります。これは、感情を司る脳の扁桃体の活動が過剰になり、それを理性でコントロールする前頭前野の働きが鈍るために起こります。

- 休日の「寝だめ」: 平日は短い睡眠で乗り切れても、週末になると泥のように眠り込み、平日より2時間以上長く寝てしまう。これは、平日に溜め込んだ睡眠負債を必死に返済しようとしている証拠です。真のショートスリーパーには見られない現象です。

- カフェインへの依存: 午前中や昼食後、コーヒーやエナジードリンクがないと頭がシャキッとしない場合、それは覚醒を外部からの刺激物に頼っているサインであり、睡眠が足りていない可能性が高いです。

最も危険なのは、本人が「自分は大丈夫」と過信し、パフォーマンスの低下や心身の不調を睡眠不足と結びつけずに、年齢やストレスのせいにしてしまうことです。この状態を放置すると、後述するような生活習慣病やメンタルヘルスの悪化といった、より深刻な健康問題につながるリスクが飛躍的に高まります。

あなたが「眠くない」と感じる理由が、稀有な才能である①なのか、それとも危険な兆候である②なのか。それを正しく見極めることが、将来の健康を守るための第一歩となるのです。

ショートスリーパーとは?

「ショートスリーパー」という言葉は、メディアなどで度々取り上げられ、多くの人が一度は耳にしたことがあるでしょう。短い睡眠時間で活動できる彼らは、まるで時間を有効活用するスーパーマンのように描かれることもあります。しかし、その実態は科学的にどのように解明されているのでしょうか。ここでは、ショートスリーパーの正体に迫ります。

遺伝が関係する生まれつきの体質

ショートスリーパーは、本人の気合や習慣、トレーニングによってなれるものではありません。最新の研究により、ショートスリーパーは特定の遺伝子の変異によって決まる、生まれつきの体質であることが強く示唆されています。

この分野の研究で大きな発見となったのが、2009年にカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームが特定した「DEC2(BHLHE41)遺伝子」の変異です。研究チームは、平均して約6.25時間の睡眠で健康を維持している家系を調査し、そのメンバーに共通するDEC2遺伝子の特定の変異を発見しました。そして、この変異を持つマウスを作成したところ、通常のマウスよりも活動時間が長く、必要な睡眠時間が短いことが確認されました。この研究は、睡眠時間が遺伝子によって制御されていることを明確に示した画期的なものでした。(参照:カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)公式サイト ニュースリリース)

さらに、同じくUCSFの研究チームは2019年、別のショートスリーパーの家系から、「ADRB1遺伝子」の変異を発見しました。この遺伝子は、脳の覚醒を維持する上で重要な役割を果たす「ノルアドレナリン」という神経伝達物質の受け手(受容体)に関わっています。この遺伝子に変異がある人々は、脳幹にある特定の神経細胞が通常よりも活発で、覚醒しやすい状態にあることがわかりました。こちらもマウスでの実験で、変異を持つマウスが短時間睡眠になることが確認されています。(参照:カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)公式サイト ニュースリリース)

これらの研究からわかることは、ショートスリーパーの脳は、一般の人々と比べて「覚醒を維持するシステム」が遺伝的に強力に働くか、あるいは「睡眠を促すシステム」の働きが弱いかのいずれか、または両方の特性を持っているということです。つまり、彼らは短い睡眠でも、脳と身体の回復に必要なプロセスを効率的に完了できる、特殊な生理機能を持っていると考えられます。

この遺伝的背景こそが、ショートスリーパーと、単に睡眠時間を削っている「かくれ睡眠不足」の人との決定的な違いです。無理に睡眠時間を短縮しても、遺伝子レベルでの裏付けがなければ、脳や身体は必要な回復プロセスを完了できず、確実にダメージが蓄積していくのです。

日本人におけるショートスリーパーの割合

では、こうした特殊な体質を持つショートスリーパーは、実際にどのくらいの割合で存在するのでしょうか。

世界的に見ても、真のショートスリーパーは人口の1%未満、あるいはそれよりもさらに少ない、非常に稀な存在であると考えられています。前述したUCSFの研究でも、調査対象となったのは極めて少数の家系です。

日本人における正確な統計データは存在しませんが、世界的な割合から考えて、日本においても同様に極めて少数であると推測されます。厚生労働省が実施している「国民健康・栄養調査」などを見ても、多くの日本人が睡眠不足に悩んでいる実態が浮き彫りになっています。例えば、令和元年の調査では、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人の割合は、男性で37.5%、女性で40.6%にも上ります。(参照:厚生労働省 令和元年「国民健康・栄養調査」報告)

この数字を見ると、「日本にはショートスリーパーが多いのでは?」と錯覚するかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。この中には、仕事や家事、育児などで物理的に睡眠時間を確保できない人や、本来はもっと長い睡眠が必要なのに無理をしている「かくれ睡眠不足」の人が大多数含まれていると考えるのが自然です。

もしあなたが「自分は6時間未満の睡眠でも平気だ」と感じていても、統計的に見れば、あなたが真のショートスリーパーである可能性は極めて低いと言えます。むしろ、「かくれ睡眠不足」に陥っている可能性を先に疑い、自身の健康状態を客観的に見つめ直すことが賢明です。

後天的にショートスリーパーになることはできる?

多くのビジネスパーソンや受験生が一度は抱くであろう疑問、それは「努力や訓練で、後天的にショートスリーパーになることはできるのか?」というものです。結論から言えば、現在の科学的知見に基づくと、後天的に真のショートスリーパーになることは不可能です。

前述の通り、ショートスリーパーは遺伝子によって規定される生来の体質です。遺伝子を変えることは現代の技術ではできません。したがって、トレーニングによって睡眠時間を徐々に短くしていく、といった方法で体質を根本から変えることはできないのです。

もちろん、睡眠の質を高める工夫(後述)によって、同じ6時間の睡眠でも日中のパフォーマンスを向上させることは可能です。しかし、これはあくまで「質の向上」であり、身体が必要とする「絶対的な睡眠時間」を短縮するものではありません。

無理に睡眠時間を削る試みは、「かくれ睡眠不足」を自ら作り出す行為に他ならず、極めて危険です。最初は気力で乗り切れるかもしれませんが、徐々に集中力の低下、免疫力の低下、気分の落ち込みといった症状が現れ始めます。そして長期的には、高血圧、糖尿病、心疾患、脳卒中、さらにはうつ病や認知症といった深刻な病気のリスクを著しく高めることが、数多くの研究で明らかになっています。

「ナポレオンは3時間しか眠らなかった」といった偉人の逸話が、短時間睡眠を正当化する根拠として語られることがありますが、これらの逸話の真偽は定かではなく、また、仮に事実だとしても彼らが遺伝的にショートスリーパーであった可能性が高いだけです。一般の人が偉人の真似をして睡眠時間を削ることは、百害あって一利なしと断言できます。

自分に必要な睡眠時間は人それぞれですが、それは遺伝的にある程度の範囲が決まっています。その範囲を無視して無理をすることは、健康という最も大切な資本を削り取る行為に等しいのです。後天的にショートスリーパーになるという幻想は捨て、自分に最適な睡眠を確保することに意識を向けましょう。

【診断】ショートスリーパーかどうかのセルフチェックリスト7選

自分は本当にショートスリーパーなのか、それともただの「かくれ睡眠不足」なのか。この疑問に答えるためには、主観的な「眠くない」という感覚だけでなく、客観的な視点から自身の心身の状態を評価することが不可欠です。

ここでは、真のショートスリーパーに見られる特徴に基づいた7つのセルフチェックリストをご紹介します。これらの項目に「すべて」当てはまる場合にのみ、あなたがショートスリーパーである可能性が考えられます。一つでも当てはまらない項目があれば、睡眠が不足しているサインかもしれません。慎重に自己分析してみましょう。

① 6時間未満の睡眠でも日中に眠気やだるさがない

これは最も基本的な項目です。真のショートスリーパーは、日常的に睡眠時間が6時間を下回っていても、日中に眠気や倦怠感を全く感じません。

ここで重要なのは、「眠気を気合で乗り切っている」のとは違うという点です。例えば、以下のような状況に心当たりはありませんか?

- 会議中や電車の中など、少し油断するとうとうとしてしまう。

- 昼食後に強い眠気に襲われ、仕事の効率が著しく落ちる。

- 常にコーヒーやエナジードリンクが手放せない。

これらはすべて、睡眠不足を何とか補おうとしている脳のサインです。真のショートスリーパーは、こうした補助手段なしに、一日を通してクリアな覚醒状態を維持できます。彼らにとって、短い睡眠は「不足」ではなく「充足」している状態なのです。あなたの「眠くない」は、本当に自然な覚醒状態から来ているものか、それとも何らかの刺激物や緊張感によって無理やり維持されているものか、冷静に判断してみてください。

② 集中力や判断力が低下しない

睡眠不足が最初に影響を及ぼすのが、高度な思考を司る脳の「前頭前野」の機能です。真のショートスリーパーは、短時間睡眠でもこの前頭前野の機能が低下せず、高い認知パフォーマンスを維持できます。

具体的には、以下のような点でチェックしてみましょう。

- 集中力: 長時間、一つの作業に没頭できますか?些細なことで注意が逸れたり、同じ文章を何度も読み返したりすることはありませんか?

- 記憶力: 新しい情報をスムーズに覚えられますか?人の名前や約束事を忘れっぽくなっていませんか?

- 判断力・問題解決能力: 複雑な問題を論理的に考え、的確な判断を下せますか?仕事でケアレスミスが増えたり、車の運転中にヒヤリとすることが増えたりしていませんか?

「かくれ睡眠不足」の場合、本人は眠気を感じていなくても、こうした認知機能は確実に低下しています。パフォーマンスの低下を「疲れているだけ」「年のせい」などと思い込んでいるケースが非常に多いのです。真のショートスリーパーは、短時間睡眠であっても、常に自身の最高のパフォーマンスを発揮できる状態にあります。

③ 休日に寝だめをする必要がない

休日の過ごし方は、平日の睡眠が足りているかどうかを判断する重要なリトマス試験紙です。真のショートスリーパーは、日々の睡眠で心身が完全に回復しているため、平日に睡眠負債が蓄積しません。

その結果、休日に「寝だめ」をする必要が全くありません。平日の朝も休日の朝も、ほぼ同じ時刻に自然と目が覚め、すっきりと活動を開始できます。平日と休日の睡眠時間の差は、あっても1時間以内でしょう。

一方で、「かくれ睡眠不足」の人は、平日に溜め込んだ睡眠負債を返済するために、週末にまとめて長時間眠る傾向があります。

- 平日は6時間睡眠だが、土日になると9〜10時間寝てしまう。

- 目覚ましをかけないと、昼過ぎまで寝続けてしまう。

こうした「寝だめ」は、睡眠不足の何よりの証拠です。一時的に体は楽になるかもしれませんが、平日と休日で起床時間が大きくずれることは、体内時計を狂わせる原因にもなり、週明けの月曜日にかえって体調不良(いわゆるソーシャル・ジェットラグ)を引き起こすことにもつながります。あなたの休日の睡眠パターンを振り返ってみてください。

④ 家族や親戚に同じ体質の人がいる

ショートスリーパーの体質が遺伝的要因に強く影響されることは、すでに述べたとおりです。したがって、もしあなたが真のショートスリーパーであれば、あなたの血縁者(親、兄弟、祖父母など)の中にも、同様に睡眠時間が短くても健康な人がいる可能性が高いと言えます。

もちろん、遺伝子が100%同じように現れるわけではないため、必ずしも親族にショートスリーパーがいるとは限りません。しかし、もし家族や親戚に「あの人は昔からあまり寝なくても平気だった」という人が複数いる場合、あなたがショートスリーパーである可能性を裏付ける一つの根拠にはなります。

逆に、家族全員がごく一般的な睡眠時間(7〜8時間)を必要とする体質であるにもかかわらず、自分だけが短時間睡眠で平気だと感じている場合、それは遺伝的な裏付けが弱いことを意味します。その場合、後天的な要因による「かくれ睡眠不足」をより強く疑うべきでしょう。家族の睡眠習慣について、一度話を聞いてみるのも良いかもしれません。

⑤ ポジティブで活動的な性格

これは科学的に確立された診断基準ではありませんが、ショートスリーパーの研究では、彼らが持つ性格的傾向についても報告されています。多くのショートスリーパーは、非常にエネルギッシュで、楽観的、そしてストレス耐性が高い傾向にあるとされています。

睡眠時間が短い分、活動時間が長い彼らは、その時間を仕事や趣味に費やし、多忙なスケジュールをこなすことに喜びを感じるタイプが多いようです。また、物事をあまり思い悩まず、前向きに捉えることができるため、精神的な健康度も高いとされます。

ただし、これは相関関係であり、因果関係ではありません。つまり、「短時間睡眠だからポジティブになる」のではなく、「もともとポジティブな気質を持つ人が、遺伝的に短時間睡眠の傾向も併せ持っている」と解釈する方が適切かもしれません。

もしあなたが「短時間睡眠で平気だが、日頃から気分が落ち込みがちで、ストレスを感じやすい」という場合は、ショートスリーパーの典型的な特徴とは異なると言えます。その場合、気分の落ち込み自体が、睡眠不足によるメンタルヘルスの悪化サインである可能性も考えられます。

⑥ 健康診断の数値に問題がない

主観的な感覚やパフォーマンスだけでなく、客観的な健康指標も重要なチェックポイントです。慢性的な睡眠不足は、身体の様々なシステムに悪影響を及ぼし、健康診断の数値に現れることがあります。真のショートスリーパーは、短時間睡眠を続けていても、健康診断の結果は常に良好です。

特に注目すべきは、生活習慣病に関連する以下の項目です。

- 血圧: 睡眠不足は交感神経を優位にし、血圧を上昇させます。高血圧の指摘を受けていませんか?

- 血糖値・HbA1c: 睡眠不足はインスリンの働きを悪くし、血糖値を上げやすくします。糖尿病やその予備軍と診断されていませんか?

- 脂質(コレステロール・中性脂肪): 睡眠不足はホルモンバランスを乱し、脂質異常症のリスクを高めます。

- 肝機能(AST, ALT, γ-GTP): 直接的な関連は薄いですが、睡眠不足による肥満は脂肪肝につながり、肝機能数値を悪化させることがあります。

これらの数値に異常が見られる場合、たとえ自覚症状がなくても、あなたの身体は睡眠不足によるダメージを受けている可能性があります。その原因が短時間睡眠にある可能性を考慮し、生活習慣全体を見直す必要があります。

⑦ 肥満体型ではない

最後に、体型も睡眠が足りているかどうかのバロメーターになります。多くの研究で、慢性的な睡眠不足と肥満との間に強い関連があることが示されています。

そのメカニズムは主に2つです。

- 食欲関連ホルモンの乱れ: 睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増え、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減ります。これにより、必要以上にカロリーを摂取しやすくなります。

- 代謝の低下: 睡眠不足は基礎代謝を低下させ、エネルギーを消費しにくい身体にします。

真のショートスリーパーは、こうしたホルモンバランスや代謝の乱れが起こらないため、短時間睡眠であっても標準的な体型を維持しているケースが多いです。もしあなたが、特に食事量を増やしたわけでもないのに体重が増加傾向にある、あるいは肥満体型である場合、それは「かくれ睡眠不足」が原因の一つである可能性を疑うべきサインと言えるでしょう。

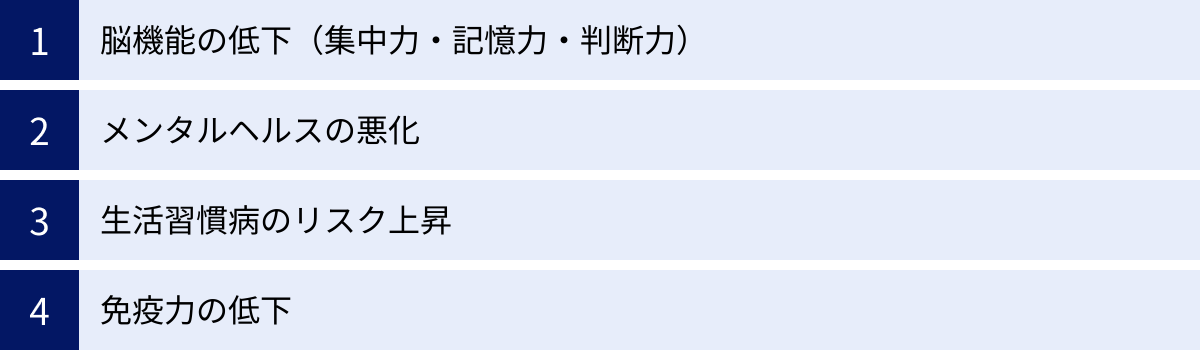

「眠くない」は危険信号?かくれ睡眠不足が引き起こすリスク

「自分はショートスリーパーのチェックリストには当てはまらなかった。でも、やっぱり眠くないし、大丈夫だろう」――。そう考えるのは非常に危険です。自覚のない「かくれ睡眠不足」は、静かに、しかし確実にあなたの心と身体を蝕んでいきます。眠気を感じないからこそ、対策が遅れがちになり、気づいた時には深刻な事態に陥っていることも少なくありません。ここでは、「かくれ睡眠不足」が引き起こす具体的なリスクについて詳しく解説します。

脳機能の低下(集中力・記憶力・判断力)

睡眠は、脳のメンテナンスにとって不可欠な時間です。日中の活動で疲弊した神経細胞を修復し、記憶を整理・定着させ、翌日の活動に備える重要な役割を担っています。この時間が不足すると、脳のパフォーマンスは著しく低下します。

特に影響を受けるのが、人間の理性や高度な思考を司る「前頭前野」です。かくれ睡眠不足の状態では、この前頭前野の血流が低下し、働きが鈍くなります。その結果、以下のような問題が生じます。

- 集中力の散漫: 仕事や勉強に集中できず、簡単な作業でもミスを連発する。会議の内容が頭に入ってこない。

- 記憶力の低下: 新しいことを覚えられない、人の名前や約束をすぐ忘れるなど、ワーキングメモリ(短期記憶)の機能が低下する。

- 判断力・実行機能の低下: 物事の優先順位をつけられない、論理的な思考ができない、衝動的な判断を下しやすくなる。複雑な問題解決が困難になる。

これらの機能低下は、仕事の生産性を下げるだけでなく、日常生活における重大な事故のリスクを高めます。例えば、睡眠不足による居眠り運転は、飲酒運転と同等かそれ以上に危険であるという研究結果もあります。本人は「眠くない」と思ってハンドルを握っていても、脳は瞬間的に機能停止(マイクロスリープ)に陥り、大事故を引き起こす可能性があるのです。あなたのパフォーマンス低下は、あなた一人の問題では済まないかもしれません。

メンタルヘルスの悪化

脳と心は密接に連携しており、脳の機能低下は精神状態にも深刻な影響を及ぼします。慢性的な睡眠不足は、うつ病や不安障害といった精神疾患の強力なリスク因子であることが、多くの研究で証明されています。

睡眠不足になると、感情のブレーキ役である前頭前野の機能が低下する一方で、不安や恐怖といったネガティブな感情を生み出す「扁桃体」が過剰に活動しやすくなります。このアンバランスが、精神的な不安定さを引き起こすのです。

- イライラ・攻撃性の増大: ささいなことでカッとなり、人間関係のトラブルが増える。

- 気分の落ち込み: 何事にもやる気が起きず、憂鬱な気分が続く。これまで楽しめていたことが楽しめなくなる。

- 不安感の増大: 将来に対する漠然とした不安が常に付きまとう。心配事が頭から離れない。

さらに、睡眠不足はストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌リズムを乱します。本来、コルチゾールは朝に最も多く分泌され、夜にかけて減少することで自然な眠りを促しますが、睡眠不足が続くと夜間も高いレベルで分泌され続け、脳が常に緊張状態になります。これが「疲れているのに眠れない」「眠りが浅い」といった悪循環を生み出し、さらにメンタルヘルスを悪化させるのです。

もしあなたが最近、理由もなくイライラしたり、気分が沈みがちだと感じているなら、それは性格の問題ではなく、「かくれ睡眠不足」が発している心のSOSサインかもしれません。

生活習慣病のリスク上昇

睡眠は、身体の健康を維持するためのホルモンバランスや自律神経を整える重要な役割も担っています。「かくれ睡眠不足」を放置することは、将来の深刻な病気の種を蒔いているのと同じです。

慢性的な睡眠不足は、以下のようなメカニズムで生活習慣病のリスクを著しく高めます。

- 糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効きを悪くします(インスリン抵抗性)。これにより血糖値が上がりやすくなり、2型糖尿病の発症リスクが数倍に高まるという報告もあります。

- 高血圧・心疾患: 睡眠不足の状態では、心身を興奮させる交感神経が優位な時間が長くなり、血圧が下がりにくくなります。これが高血圧を招き、長期的には動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や狭心症といった心疾患のリスクを高めます。

- 肥満: 前述の通り、睡眠不足は食欲を増進させるホルモン「グレリン」を増やし、食欲を抑制する「レプチン」を減らします。これにより、高カロリー・高脂肪のジャンクフードなどを無性に食べたくなり、肥満につながります。

- 脂質異常症: 睡眠不足はコレステロールや中性脂肪の代謝にも悪影響を及ぼし、血液をドロドロにする原因となります。

これらのリスクは、互いに悪影響を及ぼし合います。肥満が糖尿病や高血圧を悪化させ、それらがさらに心疾患や脳卒中のリスクを高めるという、負のスパイラルに陥りかねません。「眠くないから健康だ」という思い込みが、気づかないうちにあなたの寿命を縮めている可能性があるのです。

免疫力の低下

私たちの身体には、ウイルスや細菌などの外敵から身を守る「免疫システム」が備わっています。この免疫システムが正常に機能するためにも、質の良い睡眠は欠かせません。

睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に、免疫細胞を活性化させる「サイトカイン」という物質が盛んに作られます。また、体内で発生した炎症を修復する働きも、睡眠中に行われます。

しかし、睡眠時間が不足すると、このサイトカインの産生が減少し、免疫細胞の働きが鈍くなります。その結果、

- 風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる

- 病気からの回復が遅くなる

- ワクチンを接種した際の抗体ができにくくなる

といった問題が生じます。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上も高まることが示されています。

頻繁に体調を崩す、一度風邪をひくとなかなか治らない、といった症状に心当たりがあるなら、それは免疫力が低下しているサインかもしれません。その根本原因が、「かくれ睡眠不足」にある可能性を考えてみるべきです。健康の土台である免疫力を維持するためにも、十分な睡眠は絶対に不可欠なのです。

注意!病気が原因で眠れない可能性も

「睡眠時間が短いのに日中も元気」という状態は、これまで述べてきたショートスリーパーや「かくれ睡眠不足」だけでなく、特定の病気が原因で引き起こされている可能性も考慮する必要があります。この場合、「眠くない」のではなく「眠れない」状態であり、放置すると健康に深刻な影響を及ぼすため、早期の気づきと適切な対応が極めて重要です。自己判断で「自分はショートスリーパーだ」と結論づける前に、以下のような病気の可能性も視野に入れておく必要があります。

躁状態(双極性障害)

短時間睡眠でもエネルギッシュに活動できる、という点でショートスリーパーと非常に混同されやすいのが、双極性障害(躁うつ病)の「躁状態(あるいは軽躁状態)」です。

双極性障害は、気分が異常に高揚して活動的になる「躁状態」と、意欲が低下して憂鬱になる「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。この躁状態の時期には、以下のような特徴的な症状が現れます。

- 睡眠欲求の著しい減少: ほとんど眠らなくても疲労を感じず、2〜3時間の睡眠で朝から晩まで活動し続けられる。

- 気分の高揚・万能感: 自分が偉くなったように感じ、次から次へとアイデアが湧き出てくる。根拠のない自信に満ち溢れ、壮大な計画を立て始める。

- 多弁・多動: 普段より異常におしゃべりになったり、じっとしていられずに常に何かをしていたりする。

- 注意散漫・判断力の低下: 考えが次々と飛ぶため、一つのことに集中できない。浪費や危険な運転、無計画な投資など、後で後悔するような衝動的な行動をとりやすい。

一見すると、エネルギッシュで生産性が上がっているように見えるため、本人も周囲も病気だとは気づきにくいことがあります。しかし、これは健康な状態とは全く異なり、脳が異常な興奮状態にある危険なサインです。このエネルギーは長続きせず、いずれ枯渇して深刻なうつ状態に移行することがほとんどです。

ショートスリーパーとの決定的な違いは以下の点です。

| 比較項目 | ショートスリーパー | 躁状態(双極性障害) |

|---|---|---|

| 状態の持続性 | 生涯にわたって安定している | 一時的なもので、うつ状態と周期的に繰り返す |

| 気分の状態 | ポジティブだが安定している | 異常に高揚し、不安定でイライラしやすい |

| 判断力 | 合理的で客観的な判断ができる | 非現実的で衝動的な判断を下しやすい |

| 社会的影響 | 生産性が高く、社会生活に支障はない | 浪費や対人トラブルなど、社会生活に深刻な問題を引き起こすことがある |

もしあなたの「眠くない」状態が、こうした気分の異常な高揚や衝動的な行動を伴っている場合、あるいは過去に深刻なうつ状態を経験したことがある場合は、ショートスリーパーではなく双極性障害の可能性を疑い、速やかに精神科や心療内科といった専門機関に相談することが不可欠です。

不眠症

「睡眠時間が短い」という点では同じでも、その背景にあるメカニズムが全く異なるのが「不眠症」です。ショートスリーパーは「短い睡眠時間で満足できる」のに対し、不眠症は「眠りたいのに眠れない」状態が続き、その結果として日中の心身の不調に苦しんでいる病的な状態です。

不眠症は、日本の成人の約5人に1人が何らかの症状を抱えていると言われるほど、非常にありふれた睡眠障害です。主な症状のタイプには以下のようなものがあります。

- 入眠障害: 寝床に入っても、30分〜1時間以上なかなか寝付けない。

- 中途覚醒: 夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない。

- 早朝覚醒: 本来起きる時間より2時間以上も早く目が覚めてしまい、まだ眠りたいのに眠れない。

- 熟眠障害: 睡眠時間は十分とれているはずなのに、ぐっすり眠れた感じがしない、眠りが浅いと感じる。

これらの夜間の症状に加え、日中に倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲不振、気分の落ち込みといった不調が現れるのが不眠症の大きな特徴です。この「日中の機能障害」があるかどうかが、診断における重要なポイントとなります。

ショートスリーパーは、短い睡眠でも日中は元気に活動できますが、不眠症の人は睡眠時間が短いために日中の活動に大きな支障をきたしています。この点が両者の決定的な違いです。

不眠症の原因は、ストレス、生活習慣の乱れ、身体的な病気、薬の副作用、うつ病などの精神疾患など多岐にわたります。一時的な不眠は誰にでも起こり得ますが、週に3回以上、こうした症状が1ヶ月以上続く場合は、慢性不眠症と診断される可能性があります。

「眠れないのは体質だ」「年だから仕方ない」と自己判断で放置せず、不眠が日常生活に影響を及ぼしていると感じる場合は、睡眠を専門とする医師や心療内科に相談することをお勧めします。適切な治療や生活指導を受けることで、症状は大きく改善することが期待できます。

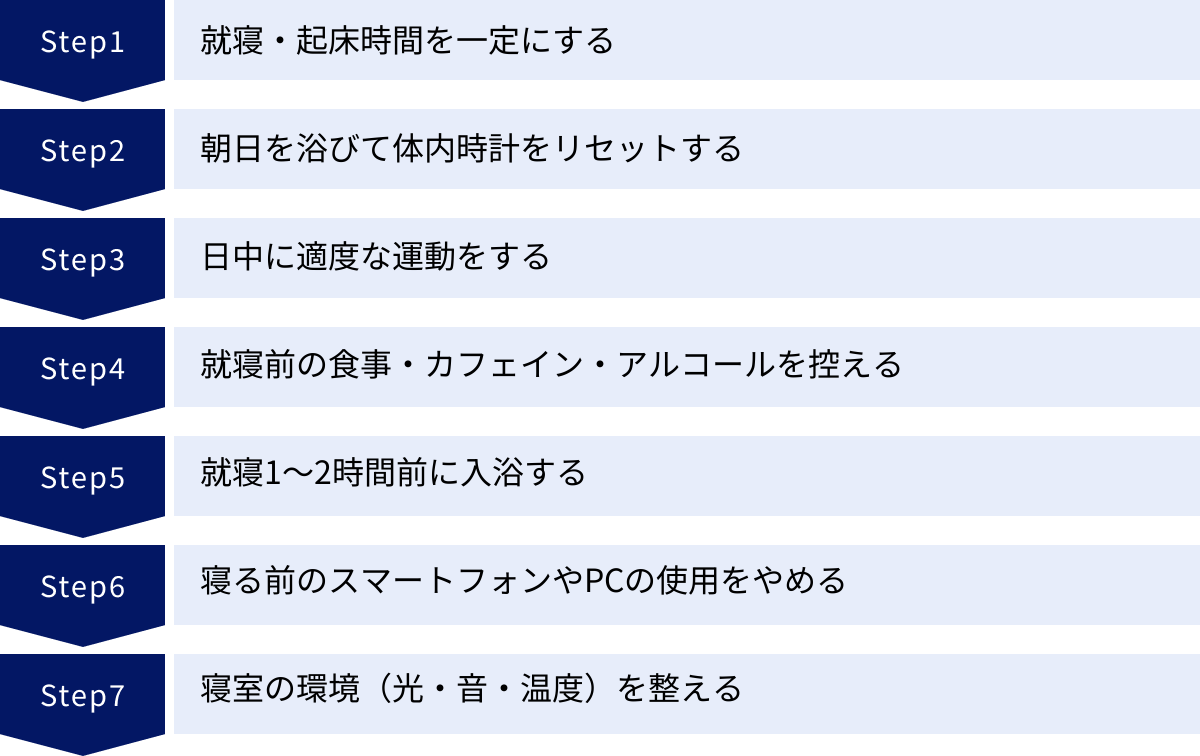

睡眠不足を解消!睡眠の質を高める7つの方法

ここまでの内容で、多くの人にとって「睡眠時間を確保し、その質を高めること」が重要であるとご理解いただけたかと思います。「かくれ睡眠不足」を解消し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すためには、睡眠の「量」だけでなく「質」にも目を向けることが不可欠です。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を劇的に向上させるための7つの具体的な方法をご紹介します。これらの習慣を生活に取り入れることで、心身ともに健康な毎日を目指しましょう。

① 就寝・起床時間を一定にする

私たちの身体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が、眠りと覚醒のリズム、ホルモン分泌、体温調節などをコントロールしています。睡眠の質を高める上で最も重要なのは、この体内時計を正常に保つことです。

そのために最も効果的なのが、「毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる」ことです。平日はもちろん、多くの人が生活リズムを崩しがちな休日も、できるだけ同じ時間に起きるように心がけましょう。

「平日の睡眠不足を補うために、休日は昼まで寝ていたい」という気持ちは分かりますが、平日と休日で起床時間が2時間以上ずれると、体内時計は時差ボケのような状態(ソーシャル・ジェットラグ)に陥ります。これにより、日曜の夜に寝付けなくなったり、月曜の朝に強いだるさを感じたりする原因となります。休日の起床時間も、平日プラス2時間以内に留めるのが理想です。

もし睡眠時間が足りないと感じる場合は、夜更かしをするのではなく、いつもより少し早く寝床に入るようにして調整しましょう。規則正しい就寝・起床時刻が、安定した睡眠リズムの土台を築きます。

② 朝日を浴びて体内時計をリセットする

体内時計の周期は、実は正確に24時間ではなく、少しだけ長め(約24.2時間)になっています。そのため、毎日リセットして地球の自転周期(24時間)に同調させる必要があります。このリセットの役割を果たすのが「光」、特に「朝日」です。

朝、太陽の光を浴びると、その刺激が網膜から脳の視交叉上核という体内時計の中枢に伝わります。これにより、体内時計のズレが修正され、覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。

さらに重要なのは、このセロトニンが、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料になるという点です。つまり、朝にしっかりと光を浴びることが、約14〜16時間後の夜、自然な眠気を誘うための準備になるのです。

【実践のポイント】

- 起床後すぐにカーテンを開け、太陽の光を部屋に取り込む。

- できれば15〜30分程度、屋外で朝日を浴びる。通勤時に一駅分歩く、ベランダで朝食をとるなどの工夫がおすすめです。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、効果があります。諦めずに外に出る習慣をつけましょう。

③ 日中に適度な運動をする

日中の活動量と夜の睡眠の質には、密接な関係があります。適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があることが科学的に証明されています。

運動が睡眠に良い影響を与える主な理由は2つです。

- 深部体温の変化: 運動をすると、身体の内部の温度である「深部体温」が一時的に上昇します。その後、身体は熱を放出しようとするため、深部体温は徐々に下がっていきます。この深部体温の下降が、脳に「休息の時間だ」というサインを送り、強い眠気を誘います。

- 心地よい疲労感: 運動による適度な肉体的疲労は、精神的な緊張をほぐし、リラックス効果をもたらします。これにより、スムーズな入眠が促されます。

【実践のポイント】

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動が特に効果的です。

- タイミング: 夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的です。運動で上がった深部体温が、ちょうど寝る時間帯に下がり始めるため、自然な眠気につながります。

- 注意点: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、深部体温を上げてしまうため、かえって寝つきを悪くします。寝る前は、軽いストレッチ程度に留めましょう。

④ 就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える

寝る前の習慣は、睡眠の質に直接影響します。特に以下の3つは、良質な睡眠を妨げる代表的な要因なので注意が必要です。

- 食事: 就寝直前に食事をとると、胃腸が消化活動のために活発に働き続けます。これにより、身体が休息モードに入れず、眠りが浅くなる原因となります。食事は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、最低でも就寝の4〜6時間前からは摂取を控えるようにしましょう。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは一時的に寝つきを良くするかもしれませんが、その分解過程で発生するアセトアルデヒドという物質が覚醒作用を持ち、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)、眠りが浅くなるといった問題を引き起こします。結果として、睡眠全体の質を著しく低下させてしまいます。

⑤ 就寝1〜2時間前に入浴する

日中の運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールすることで、睡眠の質を高める効果的な方法です。就寝の1〜2時間前に、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがポイントです。

入浴によって一時的に深部体温が0.5〜1℃ほど上昇します。そして、お風呂から上がると、身体は熱を放出して深部体温が急激に下がります。この体温の落差が、強い眠気を引き起こすのです。

【実践のポイント】

- タイミング: 就寝の90分前が最も効果的とされています。

- 湯温: 38〜40℃程度のぬるめのお湯に設定しましょう。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、身体を興奮させてしまうため逆効果です。

- 時間: 15〜20分程度、リラックスして肩まで浸かるのがおすすめです。

シャワーだけで済ませてしまうと、身体の表面しか温まらず、深部体温を効果的に上げることができません。ぜひ、湯船に浸かる習慣を取り入れてみてください。

⑥ 寝る前のスマートフォンやPCの使用をやめる

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質を考える上で避けては通れないのが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制することがわかっています。

メラトニンは、日が暮れて周囲が暗くなると分泌が増え始め、私たちを眠りへと誘います。しかし、夜間に強いブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまい、メラトニンの分泌にブレーキをかけてしまいます。これにより、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

【実践のポイント】

- 就寝の1〜2時間前には、スマートフォンやPCの使用をやめる。

- 寝室にはスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」を実践する。

- どうしても使用する場合は、画面の明るさを最低限に設定し、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用する。

- 寝る前は、読書(電子書籍ではなく紙の本が望ましい)、音楽鑑賞、軽いストレッチなど、リラックスできる活動に切り替える。

⑦ 寝室の環境(光・音・温度)を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。五感を刺激する要素をできるだけ排除し、身体がリラックスして休息に集中できる環境を作りましょう。

- 光: 寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光性の高いカーテンを利用して、外からの光を遮断しましょう。豆電球や電子機器のランプの光も、睡眠を妨げる可能性があります。アイマスクの使用も効果的です。

- 音: 生活音や交通騒音が気になる場合は、耳栓の使用がおすすめです。あるいは、「ホワイトノイズ」のような心地よい単調な音を流すことで、突発的な物音をかき消す効果も期待できます。

- 温度・湿度: 快適な睡眠のためには、寝具内の温度(寝床内気候)を温度33℃前後、湿度50%前後に保つのが良いとされています。室温の目安としては、夏は25〜26℃、冬は22〜23℃程度にエアコンで調整しましょう。通気性や吸湿性の良い寝具(パジャマやシーツ)を選ぶことも重要です。

これらの7つの方法を一つでも多く実践することで、あなたの睡眠は確実に変わります。ぜひ、できることから始めてみてください。

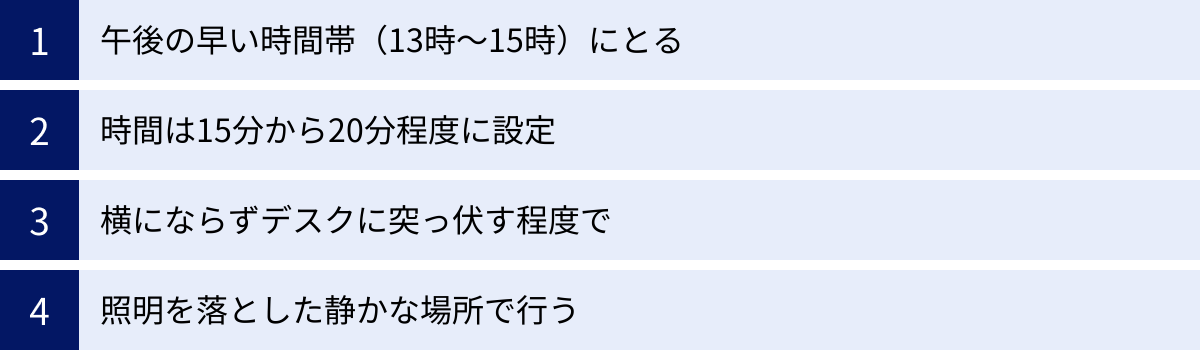

どうしても睡眠時間が確保できない場合の対処法

仕事の繁忙期や家庭の事情など、理想的な睡眠時間を確保したくても、物理的に難しい時期は誰にでもあるでしょう。慢性的な睡眠不足は避けるべきですが、一時的に睡眠時間が短くなってしまった場合に、日中のパフォーマンス低下を最小限に抑えるための応急処置として有効なのが「短い仮眠」です。

15〜20分程度の短い仮眠をとる

日中の眠気がピークに達した時にとる15〜20分程度の短い仮眠は「パワーナップ」と呼ばれ、その効果は科学的にも証明されています。NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究では、短時間の仮眠が認知能力や注意力を大幅に改善させることが示されています。

パワーナップの目的は、本格的な睡眠に入ってしまう前に、脳を一時的にクールダウンさせることです。これにより、以下のような効果が期待できます。

- 眠気の解消: 強い眠気をリセットし、頭をすっきりさせる。

- 集中力・注意力の回復: 仮眠後は、作業効率や注意力が向上する。

- 記憶力の向上: 短期的な記憶の整理を助ける。

- ストレスの軽減: 心身のリフレッシュ効果がある。

【パワーナップを効果的に行うためのポイント】

- タイミング: 午後の早い時間帯(13時〜15時の間)が最適です。これより遅い時間帯の仮眠は、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため避けましょう。

- 時間: 15分から20分程度が理想的です。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、起きた時に強い眠気やだるさ(睡眠慣性)が残ってしまいます。必ずアラームをセットしましょう。

- 姿勢: 横になって本格的に眠るのではなく、デスクに突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢がおすすめです。これにより、深すぎる眠りを防ぐことができます。

- 環境: 可能であれば、少し照明を落とし、静かな場所で仮眠をとりましょう。アイマスクや耳栓を使うのも効果的です。

さらに効果を高めるテクニックとして「コーヒーナップ」があります。これは、仮眠をとる直前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を飲む方法です。カフェインが体内に吸収されて効果を発揮し始めるまでに20〜30分かかるため、ちょうど仮眠から目覚めるタイミングでカフェインの覚醒作用が働き、よりすっきりとした目覚めが期待できます。

ただし、パワーナップはあくまで応急処置です。根本的な睡眠不足を解消するものではありません。これが常態化すると、夜間の睡眠がさらに浅くなるなどの悪影響も考えられます。睡眠時間が確保できない日が続いた場合は、できるだけ早く通常の睡眠リズムに戻す努力をすることが大前提です。

まとめ:自分に必要な睡眠時間を理解し、健康的な毎日を送ろう

この記事では、「睡眠時間が短くても眠くない」という現象の裏に隠された2つの可能性、すなわち稀な体質である「ショートスリーパー」と、多くの人が陥りがちな危険な状態である「かくれ睡眠不足」について詳しく解説してきました。

本記事の要点を改めて整理します。

- 「眠くない」理由は2つ: 本当に短時間睡眠で健康な「ショートスリーパー」と、脳が疲労に麻痺しているだけの「かくれ睡眠不足」があります。

- ショートスリーパーは極めて稀: 遺伝子によって決まる生まれつきの体質であり、人口の1%未満しか存在しません。後天的に努力でなれるものではありません。

- 「かくれ睡眠不足」は万病のもと: 自覚がないまま放置すると、集中力や判断力の低下、メンタルヘルスの悪化、そして糖尿病や高血圧といった生活習慣病のリスクを著しく高めます。

- 自己診断が重要: 日中のパフォーマンス、休日の寝だめの有無、健康診断の数値など、客観的な指標で自身の状態をチェックすることが不可欠です。

- 病気の可能性も: 異常な高揚感を伴う「躁状態」や、眠りたくても眠れない「不眠症」が原因である可能性も考慮し、必要であれば専門医に相談しましょう。

- 睡眠の質を高めることが鍵: 就寝・起床時間を一定にし、朝日を浴び、日中に運動するなど、生活習慣を見直すことで睡眠の質は大きく改善します。

多くの人が、睡眠時間を削ってでも活動時間を確保しようとしますが、それは長期的に見れば逆効果です。質の悪い短時間睡眠は、日中の生産性を下げ、健康を損ない、結果として人生全体のパフォーマンスを低下させてしまいます。「眠くないから大丈夫」という主観的な感覚を過信せず、自分にとって本当に必要な睡眠時間を確保し、その質を高めることこそが、持続可能な成功と幸福への最短ルートです。

まずは、この記事で紹介したセルフチェックリストでご自身の現状を把握し、睡眠の質を高める方法を一つでも実践してみてください。自分自身の心と身体の声に耳を傾け、最適な睡眠習慣を築くことが、活力に満ちた健康的な毎日を送るための第一歩となるでしょう。