「最近、しっかり眠れていない」「短い睡眠時間でも大丈夫な体質になりたい」——。忙しい現代社会において、睡眠に関する悩みを持つ人は少なくありません。睡眠時間が短い状態が続くと、日中のパフォーマンスが低下するだけでなく、心身にさまざまな悪影響が及ぶ可能性があります。一方で、ごく稀に「ショートスリーパー」と呼ばれる、短い睡眠時間でも健康を維持できる人々も存在します。

この記事では、睡眠時間が短いことの定義から、日本人の睡眠時間の現状、そして心身に及ぼす具体的な健康リスクまでを詳しく解説します。さらに、多くの人が混同しがちな「睡眠不足」と「ショートスリーパー」の決定的な違いを明らかにし、ご自身がどちらに当てはまるのかを確認できるセルフチェックリストも紹介します。

この記事を最後まで読めば、睡眠の重要性を再認識し、今日から実践できる質の高い睡眠を得るための具体的な方法を身につけることができるでしょう。ご自身の健康とより良い毎日のために、睡眠について深く学んでいきましょう。

目次

睡眠時間が短いとは?理想の睡眠時間と現状

「睡眠時間が短い」と一言で言っても、その基準は人それぞれです。しかし、客観的なデータや専門家の見解に基づくと、多くの人が自覚している以上に睡眠不足に陥っている可能性が指摘されています。まずは、日本人の睡眠時間の実態と、専門家が推奨する理想的な睡眠時間について理解を深め、なぜ私たちの睡眠時間が短くなってしまうのか、その原因を探っていきましょう。

日本人の平均睡眠時間は世界的に見ても短い

現代の日本人は、世界的に見ても睡眠時間が非常に短いことがデータで示されています。経済協力開発機構(OECD)が2021年に発表した調査結果によると、日本の成人の平均睡眠時間は7時間22分であり、調査対象となったOECD加盟国33カ国の中で最も短いという結果でした。これは、全加盟国の平均である8時間28分を1時間以上も下回る数値です。(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

この背景には、長時間労働、通勤時間の長さ、夜型のライフスタイルの定着、スマートフォンやインターネットの普及による就寝前の刺激の増加など、さまざまな社会的・文化的な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

多くの人が「周りもこれくらいしか寝ていないから大丈夫」と感じてしまうかもしれませんが、この「みんなの普通」が、実は国際的に見ると「極端に短い」状態なのです。この慢性的な睡眠不足は「睡眠負債」と呼ばれ、借金のように日々の睡眠不足が積み重なり、心身に深刻なダメージを与える可能性があります。自分では気づかないうちに、集中力や判断力が低下し、健康リスクが高まっているかもしれません。

まずは、日本人の睡眠時間は世界標準で見て異常に短いという事実を認識することが、ご自身の睡眠を見直すための第一歩となります。この現状を理解した上で、次に専門家が推奨する「本当に必要な睡眠時間」について見ていきましょう。

専門家が推奨する適切な睡眠時間

では、一体どのくらいの睡眠時間を確保すれば、心身の健康を維持できるのでしょうか。この問いに対して、世界的に最も広く引用されるのが、米国の非営利団体である米国睡眠財団(National Sleep Foundation)が発表している睡眠時間のガイドラインです。彼らは、世界中の睡眠に関する膨大な研究論文を分析し、年齢別に推奨される睡眠時間を提示しています。

以下に、そのガイドラインをまとめた表を示します。ご自身の年齢と照らし合わせて、理想的な睡眠時間を確認してみてください。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0~3ヶ月 | 14~17時間 |

| 乳児 | 4~11ヶ月 | 12~15時間 |

| 幼児 | 1~2歳 | 11~14時間 |

| 未就学児 | 3~5歳 | 10~13時間 |

| 学童期 | 6~13歳 | 9~11時間 |

| ティーンエイジャー | 14~17歳 | 8~10時間 |

| 若年成人 | 18~25歳 | 7~9時間 |

| 成人 | 26~64歳 | 7~9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7~8時間 |

(参照:National Sleep Foundation’s Sleep Time Duration Recommendations)

この表からわかるように、多くの成人(18~64歳)にとって推奨される睡眠時間は7時間から9時間です。先ほどの日本の平均睡眠時間(7時間22分)は、この推奨範囲の下限にギリギリ入る程度であり、多くの人が推奨時間を下回っている可能性が高いことを示唆しています。

もちろん、これはあくまで平均的な目安であり、必要な睡眠時間には個人差があります。遺伝的要因や日中の活動量、健康状態によって、最適な睡眠時間は多少変動します。しかし、「自分は6時間睡眠でも大丈夫」と感じている人の多くが、実際にはパフォーマンスが低下していることに気づいていない「無自覚の睡眠不足」状態にあることが研究で指摘されています。

重要なのは、日中に強い眠気を感じることなく、集中力を維持して活発に活動できるかどうかです。もし日中に眠気やだるさを感じるのであれば、それは睡眠時間が足りていないサインかもしれません。まずは推奨されている「7~9時間」を目標に、ご自身の睡眠習慣を見直してみることが推奨されます。

なぜ睡眠時間が短くなるのか?考えられる原因

多くの人が十分な睡眠時間を確保できていない背景には、さまざまな原因が潜んでいます。ここでは、睡眠時間を短くしてしまう主な原因を4つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

ストレスや精神的な不安

現代社会は、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な不安など、ストレスの源で溢れています。これらの精神的なストレスは、睡眠の質と量に直接的な影響を及ぼします。

ストレスを感じると、私たちの身体は「闘争・逃走反応」と呼ばれる状態になります。これは、危険から身を守るための原始的な防御反応で、交感神経系が活発になります。交感神経が優位になると、心拍数や血圧が上昇し、脳が覚醒状態になるため、リラックスして眠りにつくことが困難になります。具体的には、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌され、これが睡眠を促すホルモンであるメラトニンの働きを阻害してしまうのです。

その結果、「ベッドに入ってもなかなか寝付けない(入眠障害)」「夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)」「朝早くに目が覚めてしまい、二度寝できない(早朝覚醒)」といった不眠の症状が現れやすくなります。さらに、眠れないこと自体が新たなストレスとなり、「今夜も眠れなかったらどうしよう」という不安が、さらなる不眠を招くという悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。

睡眠環境が整っていない

快適な睡眠を得るためには、寝室の環境を整えることが非常に重要です。しかし、意外と見過ごされがちなポイントが多く存在します。

- 光の問題: 寝室が明るすぎると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。遮光カーテンを利用して外からの光を遮断したり、常夜灯(フットライト)を消したりすることが有効です。特に、スマートフォンやテレビ、パソコンの画面から発せられるブルーライトは、脳を強く覚醒させる作用があるため、就寝前の1〜2時間は使用を避けるべきです。

- 音の問題: 騒音も睡眠を妨げる大きな要因です。家族の生活音、外を走る車の音、時計の秒針の音など、わずかな音でも睡眠が浅くなる原因になります。耳栓を使用したり、ホワイトノイズマシン(安眠グッズ)で不快な音をマスキングしたりするなどの対策が考えられます。

- 温度・湿度の問題: 快適な睡眠のためには、寝室の温度や湿度も適切に保つ必要があります。一般的に、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は通年で50〜60%程度が快適とされています。エアコンや加湿器、除湿機を適切に活用し、季節に合わせて寝具を調整することが大切です。

- 寝具の問題: 体に合わないマットレスや枕も、睡眠の質を低下させる原因となります。硬すぎる、あるいは柔らかすぎるマットレスは、不自然な寝姿勢を強いて腰痛や肩こりの原因になります。枕の高さが合わないと、首や肩に負担がかかり、いびきや無呼吸の原因にもなり得ます。

これらの環境要因は、一つ一つは些細なことかもしれませんが、複合的に作用することで睡眠を大きく妨げます。一度、ご自身の寝室環境を客観的に見直してみることをお勧めします。

不規則な生活習慣

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に機能することで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。しかし、不規則な生活習慣は、この体内時計を簡単に乱してしまいます。

- 就寝・起床時間: 平日は寝不足で、休日に「寝だめ」をするという人は多いかもしれません。しかし、平日と休日で起床時間が2時間以上ずれると、体内時計が乱れ、時差ボケのような状態(ソーシャル・ジェットラグ)を引き起こします。これにより、月曜日の朝に強いだるさを感じたり、日曜の夜に寝付けなくなったりします。

- 食事の時間: 決まった時間に食事をとることも、体内時計を整える上で重要です。特に朝食は、眠っていた体を活動モードに切り替えるスイッチの役割を果たします。逆に、夜遅い時間の食事や夜食は、消化活動のために内臓が働き続けることになり、深い睡眠を妨げる原因となります。

- 運動習慣: 日中の適度な運動は、夜の快眠につながります。しかし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため逆効果です。

- カフェイン・アルコールの摂取: コーヒーや紅茶に含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は4時間以上持続することもあります。そのため、夕方以降のカフェイン摂取は避けるべきです。また、アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際にはアルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅くしてしまいます。結果として、夜中に目が覚めやすくなり、睡眠の質は著しく低下します。

このように、日々の何気ない習慣が積み重なり、睡眠時間を削り、その質を低下させているのです。

病気や体調不良

特定の病気や体の不調が、睡眠を妨げる原因となることもあります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。これにより、体は酸素不足に陥り、脳が覚醒するため、深い睡眠が得られません。大きないびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛などが特徴的な症状です。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群): 夕方から夜にかけて、脚に「むずむずする」「虫が這うような」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる病気です。じっとしていると症状が悪化するため、入眠が非常に困難になります。

- 精神疾患: うつ病や不安障害などの精神疾患は、不眠を伴うことが非常に多いです。特にうつ病では、入眠障害や中途覚醒、早朝覚醒といった症状が高頻度で見られます。

- その他の身体疾患: 頻尿を引き起こす前立腺肥大症や過活動膀胱、痛みやかゆみを伴うアトピー性皮膚炎や関節リウマチ、咳が続く喘息なども、夜間の睡眠を妨げる原因となります。

もし、生活習慣や睡眠環境を改善しても睡眠の問題が解決しない場合は、背後に何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。その際は、自己判断で放置せず、専門の医療機関(睡眠外来、精神科、内科など)に相談することが重要です。

睡眠時間が短いことによる心身への悪影響

睡眠は、単なる休息ではありません。私たちが日中に酷使した脳と体を修復し、翌日の活動に備えるための極めて重要な生命活動です。そのため、睡眠時間が慢性的に不足すると、心身に多岐にわたる深刻な悪影響が現れます。ここでは、その影響を「身体」「精神」「日中の活動」の3つの側面に分けて、具体的に解説していきます。

身体にあらわれる健康リスク

睡眠不足は、風邪をひきやすくなるといった短期的な影響だけでなく、長期的には命に関わる重大な病気のリスクを高めることが、数多くの研究によって明らかにされています。

生活習慣病(糖尿病・高血圧など)のリスク増加

睡眠は、ホルモンバランスや自律神経の調整に深く関わっています。睡眠時間が不足すると、これらのシステムに異常が生じ、生活習慣病の発症リスクが著しく高まります。

- 糖尿病: 睡眠不足の状態では、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」が生じやすくなります。また、食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が減少するため、高カロリーなものを欲しやすくなります。これらの作用が複合的に働くことで、血糖値がコントロールしにくくなり、2型糖尿病を発症するリスクが高まるのです。ある研究では、睡眠時間が5時間以下の人は、7〜8時間の人に比べて糖尿病になるリスクが2.5倍以上になるという報告もあります。

- 高血圧・心血管疾患: 睡眠不足は、体を緊張・興奮させる交感神経を優位な状態にします。これにより、血管が収縮し、血圧が上昇します。通常、睡眠中は副交感神経が優位になり、血圧は日中よりも10〜20%低下しますが、睡眠が不足するとこの血圧低下が起こらず、一日中高い血圧が続くことになります。この状態が慢性化すると、血管に常に負担がかかり、高血圧症や動脈硬化を進行させ、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを大幅に高めてしまいます。

肥満になりやすい

「寝不足だと太る」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは科学的根拠のある事実です。そのメカニズムは、前述した食欲調節ホルモンの乱れにあります。

- グレリンの増加: 胃から分泌されるグレリンは、脳に「お腹が空いた」という信号を送るホルモンです。睡眠不足になると、このグレリンの分泌量が増加します。

- レプチンの減少: 脂肪細胞から分泌されるレプチンは、脳に「満腹だ」という信号を送り、食欲を抑制するホルモンです。睡眠不足になると、このレプチンの分泌量が減少します。

つまり、睡眠不足は「食欲のアクセル」を踏み込み、「食欲のブレーキ」を緩めてしまうのです。その結果、必要以上にカロリーを摂取しやすくなり、特に高脂肪・高糖質なジャンクフードを渇望する傾向が強まることがわかっています。さらに、睡眠不足による日中のだるさや疲労感は活動量を低下させ、消費カロリーも減少させます。この「摂取カロリーの増加」と「消費カロリーの減少」というダブルパンチによって、肥満のリスクが著しく高まるのです。

免疫力の低下

睡眠は、私たちの体を病原体から守る免疫システムを維持・強化するために不可欠です。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に、免疫細胞であるT細胞や、ウイルスに感染した細胞を破壊するナチュラルキラー(NK)細胞が活性化され、サイトカインと呼ばれる免疫物質が産生されます。

しかし、睡眠時間が不足すると、これらの免疫機能が正常に働かなくなります。研究によると、一晩徹夜しただけでもNK細胞の活性は30%近く低下すると報告されています。また、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上も高くなるというデータもあります。

つまり、睡眠不足は、体を守る軍隊(免疫システム)の兵力を削ぎ、装備を劣化させるようなものです。これにより、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるだけでなく、体内で発生したがん細胞を監視・排除する機能も低下し、長期的にはがんの発症リスクを高める可能性も指摘されています。

肌荒れなどの美容トラブル

「美肌は夜つくられる」という言葉の通り、睡眠は肌の健康と密接に関わっています。睡眠中には、肌の細胞分裂や修復を促す「成長ホルモン」が盛んに分泌されます。この成長ホルモンは、日中に紫外線や乾燥などで受けたダメージを修復し、肌のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つ働きを担っています。

しかし、睡眠不足になると、この成長ホルモンの分泌が著しく減少します。その結果、

- 肌のターンオーバーが乱れ、古い角質が溜まり、くすみやごわつきの原因になる。

- コラーゲンやエラスチンの生成が滞り、肌のハリや弾力が失われ、シワやたるみにつながる。

- 肌のバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱くなり、乾燥や肌荒れ、ニキビなどのトラブルが起きやすくなる。

さらに、睡眠不足によるストレスは、皮脂の過剰分泌を促す男性ホルモンや、メラニン色素の生成を活性化させるホルモンの分泌を増加させ、ニキビの悪化やシミの発生にもつながります。健やかで美しい肌を保つためには、高価な化粧品を使うこと以上に、質の高い睡眠を十分に確保することが最も基本的なスキンケアと言えるでしょう。

精神(メンタル)にあらわれる不調

睡眠は、脳の機能を正常に保ち、感情を安定させるために極めて重要です。睡眠不足が続くと、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、さまざまな精神的な不調を引き起こします。

気分が落ち込みやすくなる

睡眠不足は、感情のコントロールを司る脳の部位、特に「扁桃体」と「前頭前野」の連携に悪影響を及ぼします。

- 扁桃体: 不安や恐怖といったネガティブな感情を生み出す、脳の警報装置のような役割を担っています。

- 前頭前野: 理性的な判断や感情のコントロールを行う、脳の司令塔です。

通常、扁桃体が過剰に興奮しても、前頭前野がそれを適切に抑制し、冷静な判断を保つことができます。しかし、睡眠不足の状態では、前頭前野の機能が低下し、扁桃体の活動をコントロールできなくなります。その結果、扁桃体が暴走し、ささいな出来事に対しても過剰にネガティブな反応を示しやすくなるのです。

具体的には、イライラしやすくなったり、不安を感じやすくなったり、理由もなく悲しい気持ちになったりと、感情の起伏が激しくなります。普段なら気にならないような他人の言動に腹を立てたり、将来に対して漠然とした強い不安を抱いたりするのは、睡眠不足による脳機能の低下が原因かもしれません。

意欲が低下し、うつ病のリスクが高まる

睡眠は、精神の安定や幸福感に関わる神経伝達物質「セロトニン」や、意欲や快感に関わる「ドーパミン」の生成と調整にも深く関与しています。慢性的な睡眠不足は、これらの神経伝達物質の分泌を減少させ、バランスを崩してしまいます。

その結果、何事に対しても興味や関心が持てなくなり、やる気が出ない「無気力状態(アパシー)」に陥りやすくなります。趣味や好きだったことさえ楽しめなくなり、人と会うのが億劫になるなど、日常生活全般にわたって意欲が低下します。

この状態がさらに進行すると、うつ病の発症リスクが著しく高まります。不眠はうつ病の最も代表的な症状の一つであると同時に、うつ病の強力な危険因子でもあるのです。実際、不眠症の人はそうでない人に比べて、将来的にうつ病を発症するリスクが数倍高いことが知られています。睡眠の問題を放置することは、心の健康を深刻に脅かすことにつながるため、早期の対策が不可欠です。

日中の活動への影響

睡眠不足の影響は、夜間や長期的な健康リスクだけに留まりません。翌日の日中の活動、特に知的パフォーマンスや安全な行動遂行能力に、即時的かつ深刻な影響を及ぼします。

集中力・記憶力・判断力の低下

脳は、睡眠中に日中に得た情報を整理し、記憶として定着させる作業を行っています。特に、浅い眠りのレム睡眠は、記憶の整理・定着に重要な役割を果たしていると考えられています。睡眠が不足すると、このプロセスが妨げられるため、新しいことを覚えにくくなったり、覚えたことをすぐに忘れてしまったりします。

また、前述したように、理性的な思考や高度な判断を司る前頭前野の機能は、睡眠不足の影響を最も受けやすい部位です。これにより、

- 集中力の低下: 一つの作業に注意を向け続けることが困難になり、注意散漫になる。

- 判断力の低下: 物事の優先順位をつけたり、複雑な問題を論理的に考えたりすることができなくなる。衝動的な判断や、リスクの高い判断をしやすくなる。

- 実行機能の低下: 計画を立てて、それを効率的に実行する能力が落ちる。創造的なアイデアも出にくくなる。

これらの認知機能の低下は、まるで脳に霧がかかったような状態(ブレインフォグ)と表現されることもあります。自分では「いつも通りにできている」と思っていても、客観的に見るとパフォーマンスは著しく低下していることが、多くの研究で示されています。

仕事上のミスや思わぬ事故の原因になる

日中の認知機能の低下は、日常生活や仕事において、具体的なミスや事故に直結する危険性をはらんでいます。

例えば、オフィスワークでは、ケアレスミス(計算間違い、誤字脱字、メールの誤送信など)が増加し、生産性が著しく低下します。重要な会議中に居眠りをしてしまったり、顧客との商談で的確な応答ができなかったりすることもあるでしょう。

さらに深刻なのは、車の運転や機械の操作など、一瞬の判断ミスが重大な事故につながる場面です。睡眠不足による居眠り運転は、飲酒運転と同等か、それ以上に危険であるとされています。わずか数秒間の意識の途絶(マイクロスリープ)が、大事故を引き起こす可能性があります。実際、国内外で起きた多くの重大な産業事故や交通事故の背景には、作業員や運転手の慢性的な睡眠不足があったことが指摘されています。

このように、睡眠不足は個人の健康問題に留まらず、社会全体に大きな損失をもたらす可能性があるのです。自分と他人の安全を守るためにも、十分な睡眠を確保することは社会的な責務であるとさえ言えるでしょう。

「睡眠不足」と「ショートスリーパー」の決定的な違い

「自分は毎日5時間睡眠だけど、日中は問題なく活動できている。もしかしてショートスリーパーなのでは?」と考えたことがある人もいるかもしれません。しかし、短時間睡眠でも健康を維持できる真の「ショートスリーパー」は極めて稀な存在であり、多くの人は単なる「睡眠不足」の状態にあります。この二つを混同することは非常に危険です。ここでは、その決定的な違いについて詳しく解説します。

ショートスリーパーとは

ショートスリーパーとは、日常的に6時間未満、中には4〜5時間程度の短い睡眠時間でも、心身の健康に何ら問題をきたさず、日中に眠気や疲労感を感じることなく、高いパフォーマンスを維持できる体質の人を指します。

彼らは、単に睡眠時間を我慢して削っているわけではありません。生まれつき、短い睡眠で心身の回復を効率的に行える特殊な生理機能を持っているのです。そのため、短い睡眠でも以下のような特徴が見られます。

- 日中に眠気を感じることがほとんどない。

- 集中力や判断力が常に高いレベルで維持されている。

- 休日も平日とほぼ同じ睡眠時間で、寝だめをする必要がない。

- 気分が安定しており、ポジティブな傾向がある。

- 健康診断の数値なども良好で、睡眠不足による健康リスクが見られない。

重要なのは、本人が「大丈夫」と感じているだけでなく、客観的にもパフォーマンスの低下や健康上の問題が認められないという点です。多くの「自称ショートスリーパー」は、カフェインなどで眠気を誤魔化していたり、自分では気づかないうちに集中力が低下していたりする、単なる慢性的な睡眠不足状態にあることがほとんどです。

ショートスリーパーは遺伝的な体質

なぜショートスリーパーは短い睡眠時間で済むのでしょうか。近年の研究により、その謎の一端が解明されつつあります。結論から言うと、ショートスリーパーは後天的な努力や訓練でなれるものではなく、特定の遺伝子変異によって決まる、生まれつきの体質であることがわかっています。

2009年、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームは、ある家系に属するショートスリーパー(平均睡眠時間約6.25時間)を調査し、彼らが「DEC2」という体内時計を調節する遺伝子に特定の変異を持つことを発見しました。この変異を持つマウスを作成して実験したところ、実際に通常のマウスよりも活動時間が長く、睡眠時間が短いことが確認されました。(参照:Science “The Transcriptional Repressor DEC2 Regulates Sleep Length in Mammals”)

さらに2019年には、同じ研究チームが別のショートスリーパーの家系から、β1アドレナリン受容体をコードする「ADRB1」という遺伝子の変異を発見しました。この変異は、脳の覚醒を司る神経細胞の活動を高める働きがあり、短い睡眠でも効率的に覚醒状態を維持できることに関与していると考えられています。(参照:Neuron “A Gβ-SNARE-like Motif in the ADRB1 C-Terminus Promotes Sleep-Suppressing Functions”)

これらの研究が示すように、ショートスリーパーであるかどうかは、本人の意思や努力とは無関係の、遺伝的な要因に強く規定されています。人口に占めるショートスリーパーの割合は非常に少なく、研究者によっては1%未満、あるいはそれよりも遥かに低いと見積もられています。

したがって、「睡眠時間を削って活動時間を増やしたい」という願望から、ショートスリーパーを目指して意図的に睡眠時間を短くする行為は、極めて危険です。それは、遺伝的素質のない人が無理やり体を酷使しているだけであり、前章で述べたようなさまざまな心身の不調や健康リスクを招くだけの結果に終わってしまいます。自分は大多数の「7〜9時間の睡眠が必要な人間」であると認識し、無理をしないことが賢明な判断です。

自分がショートスリーパーかどうかのセルフチェックリスト

自分は本当にショートスリーパーなのか、それともただの睡眠不足を我慢しているだけなのか。それを客観的に判断するために、以下のセルフチェックリストを活用してみてください。正直に「はい」か「いいえ」で答えてみましょう。

| チェック項目 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 1. 毎日の睡眠時間は6時間未満である | ||

| 2. 日中、仕事中や会議中に強い眠気を感じることがほとんどない | ||

| 3. カフェイン(コーヒー、エナジードリンク等)を摂取しなくても、一日中覚醒していられる | ||

| 4. 休日も平日とほとんど同じ時間に起き、寝だめをする必要がない(睡眠時間の差が1時間以内) | ||

| 5. ベッドに入ってから15分以内に眠りにつける | ||

| 6. 夜中に目が覚めることはほとんどない | ||

| 7. 朝は目覚まし時計がなくても自然に、すっきりと起きられることが多い | ||

| 8. 集中力や記憶力に問題を感じたことはなく、常に高いパフォーマンスを維持できていると感じる | ||

| 9. 周囲の人から「いつも元気で活動的だ」と言われることが多い | ||

| 10. 定期的な健康診断で、高血圧や糖尿病などの生活習慣病に関する指摘を受けたことがない |

【判定の目安】

- 「はい」が9個以上: あなたは真のショートスリーパーである可能性が比較的高いです。遺伝的に短い睡眠時間に適応した体質かもしれません。ただし、これはあくまで簡易的なチェックであり、断定するものではありません。

- 「はい」が5〜8個: ショートスリーパーの可能性もゼロではありませんが、単に睡眠不足に「慣れて」しまい、パフォーマンスの低下に気づいていないだけの可能性も十分にあります。特に、日中の眠気(項目2)やカフェインへの依存(項目3)、休日の寝だめ(項目4)に心当たりがある場合は注意が必要です。

- 「はい」が4個以下: あなたはショートスリーパーではありません。現在の睡眠時間では、心身に大きな負担がかかっている可能性が非常に高いです。日中の眠気や集中力低下、健康への悪影響を自覚していなくても、水面下で「睡眠負債」が着実に蓄積しています。直ちに睡眠習慣を見直し、7〜9時間の睡眠時間を確保することを目指すべきです。

このチェックリストで最も重要なのは、項目1(睡眠時間が6時間未満)を満たした上で、残りの項目(日中のパフォーマンスや健康状態)がどれだけ満たされているかです。たとえ睡眠時間が短くても、日中に眠気を感じたり、休日に長時間寝てしまったりするようであれば、それは体が悲鳴を上げているサインに他なりません。ほとんどの人はこのカテゴリに当てはまるはずです。

自分の体質を正しく理解し、無理な短時間睡眠から脱却することが、長期的な健康と幸福への第一歩となるでしょう。

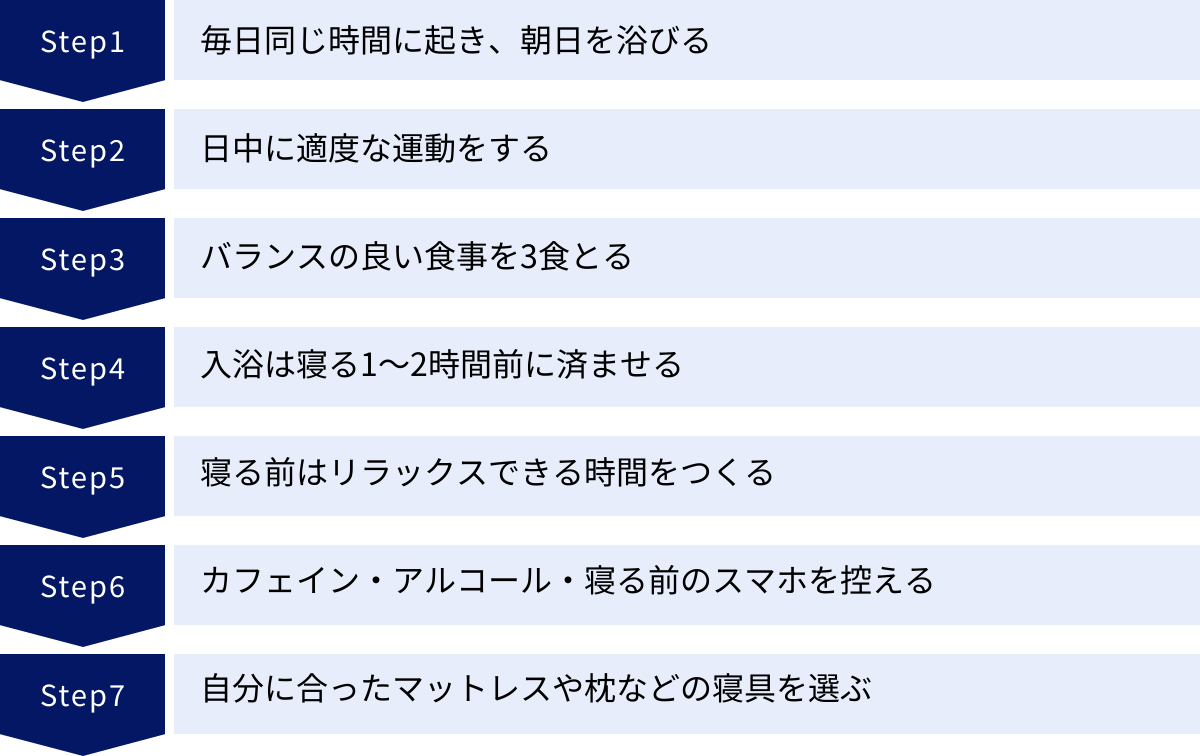

今日から実践できる!睡眠の質を高める7つの方法

十分な睡眠時間を確保することが難しい場合でも、「睡眠の質」を高めることで、心身の回復効果を向上させることができます。ここでは、科学的根拠に基づいた、今日からすぐに実践できる睡眠の質を高めるための具体的な7つの方法をご紹介します。これらの習慣を生活に取り入れることで、寝つきが良くなり、ぐっすりと深い眠りを得られるようになるでしょう。

① 毎日同じ時間に起き、朝日を浴びる

睡眠の質を高める上で最も重要なのが、体内時計(サーカディアンリズム)を整えることです。体内時計は、約24時間周期で睡眠と覚醒のリズムをコントロールしており、これが乱れると「寝たい時間に眠れない」「起きたい時間に起きられない」といった問題が生じます。

この体内時計をリセットし、正常に機能させるための最も強力なスイッチが「光」です。特に、朝の太陽光にはその働きがあります。

- 決まった時間に起きる: まず、平日も休日も、できるだけ同じ時間に起きることを心がけましょう。休日に寝だめをしたい気持ちはわかりますが、起床時間のズレは2時間以内にとどめるのが理想です。これにより、体内時計のリズムが安定します。「何時に寝るか」よりも「何時に起きるか」を固定する方が、体内時計を整える上では効果的です。

- 朝日を浴びる: 起きたらすぐにカーテンを開け、15〜30分ほど太陽の光を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わると、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌がストップし、体が覚醒モードに切り替わります。そして、このリセットから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるようになります。つまり、朝の光を浴びることが、その日の夜の快眠を予約する行為になるのです。

- 実践のポイント: 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりもずっと強いため、窓際に立つだけでも効果があります。散歩やベランダで朝食をとるなど、朝の光を浴びる習慣を生活に取り入れてみましょう。

② 日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を向上させる効果的な方法の一つです。運動には、心地よい疲労感を生み出すだけでなく、睡眠に良い影響を与えるいくつかのメカニズムがあります。

- 深部体温の上昇: 運動をすると、体の内部の温度である「深部体温」が一時的に上昇します。そして、運動が終わると体温は徐々に下降していきます。この深部体温が下がるタイミングで、人は強い眠気を感じるようにできています。日中に運動で体温をしっかり上げておくことで、夜にかけての体温の下降勾配が急になり、スムーズな入眠と深い睡眠(ノンレム睡眠)を促進します。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすエンドルフィンやセロトニンの分泌を促します。これにより、精神的な緊張がほぐれ、リラックスした状態で眠りにつくことができます。

- 実践のポイント:

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどのリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。

- タイミング: 運動を行う時間帯は、就寝の3時間前くらいまでが最適です。夕方から夜の初めにかけての運動は、深部体温のリズムを効果的に利用できます。逆に、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、寝つきを悪くするので避けましょう。

- 強度と時間: 「少し汗ばむ程度」の強度で、1回30分程度、週に3〜5回行うのが目安です。無理のない範囲で継続することが最も重要です。

③ バランスの良い食事を3食とる

食事の内容も、睡眠の質に大きく影響します。特定の栄養素は、睡眠を促すホルモンや神経伝達物質の材料となるため、意識的に摂取することが推奨されます。

- トリプトファン: 必須アミノ酸の一種で、体内で「セロトニン」を経て、睡眠ホルモン「メラトニン」に変換されます。トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、ナッツ類、バナナなどに豊富に含まれています。特に、朝食や昼食でしっかり摂取すると、夜のメラトニン生成に効果的です。

- GABA(ギャバ): アミノ酸の一種で、脳内の興奮を鎮め、リラックスさせる働きを持つ神経伝達物質です。ストレスを軽減し、寝つきを良くする効果が期待できます。発芽玄米、トマト、かぼちゃ、漬物などに多く含まれています。

- グリシン: 非必須アミノ酸の一つで、深部体温を下げ、スムーズな入眠を助ける働きがあります。また、睡眠の質を高め、翌朝のすっきりとした目覚めをサポートします。エビ、ホタテ、カニなどの魚介類や、豚肉、牛肉などに含まれています。

- 食事のタイミング: 就寝の3時間前までには夕食を済ませるのが理想です。就寝直前に食事をとると、消化活動のために胃腸が働き続け、睡眠が浅くなる原因になります。

バランスの取れた食事を規則正しくとることが、体内時計を整え、快眠に必要な栄養素を確保する基本となります。

④ 入浴は寝る1〜2時間前に済ませる

入浴は、日中の運動と同様に、深部体温のコントロールを通じて睡眠の質を高める効果的な方法です。

- 深部体温のコントロール: 入浴によって一時的に上昇した深部体温は、入浴後に放熱されて急激に低下します。この体温の低下が、自然で強い眠気を誘います。最も効果的なタイミングは、就寝の1〜2時間前です。この時間に入浴を済ませると、ちょうどベッドに入る頃に深部体温が下がり始め、スムーズに入眠できます。

- リラックス効果: ぬるめのお湯に浸かることで、副交感神経が優位になり、心身がリラックスモードに切り替わります。血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれることで、日中の疲れも和らぎます。

- 実践のポイント:

- お湯の温度: 38〜40℃程度のぬるめのお湯が最適です。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、逆に目が覚めてしまうので注意が必要です。

- 入浴時間: 15〜20分程度、全身浴でゆっくりと体を温めましょう。時間がない場合は、足湯だけでも血行促進に効果があります。

- シャワーだけで済ませる場合でも、首の後ろや足元に少し長めに温かいシャワーを当てることで、リラックス効果と血行促進効果が期待できます。

⑤ 寝る前はリラックスできる時間をつくる

交感神経が優位な興奮状態から、副交感神経が優位なリラックス状態へスムーズに移行するために、就寝前に「入眠儀式」とも呼べる自分なりのリラックスタイムを設けることが非常に重要です。

- 静かな音楽を聴く: クラシック音楽やヒーリングミュージック、自然の音(川のせせらぎ、鳥のさえずりなど)には、心拍数や血圧を下げ、リラックスさせる効果があります。歌詞のない、ゆったりとしたテンポの曲を選びましょう。

- 読書をする: スマートフォンやタブレットではなく、紙媒体での読書がおすすめです。難しい内容ではなく、心穏やかになれる小説やエッセイなどが良いでしょう。

- アロマテラピー: ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなどの香りには、鎮静作用やリラックス効果があるとされています。アロマディフューザーやアロマポットを使ったり、ティッシュに1〜2滴垂らして枕元に置いたりするのも手軽な方法です。

- 軽いストレッチや瞑想: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチや、呼吸に意識を集中させる瞑想(マインドフルネス)は、心身の緊張を解き放ち、穏やかな気持ちで眠りにつくのに役立ちます。

自分にとって「これをすると眠くなる」という条件付け(パブロフの犬のようなもの)を作ることで、脳と体に「これから眠る時間だ」という合図を送ることができます。

⑥ カフェイン・アルコール・寝る前のスマホを控える

睡眠の質を著しく低下させる3つの悪習慣があります。これらを意識的に避けるだけで、睡眠は大きく改善される可能性があります。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、体内で半減するのに4時間程度かかると言われており、長い人では8時間以上影響が残ることもあります。快眠のためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を避けるようにしましょう。

- アルコール(寝酒): アルコールは一時的に寝つきを良くする効果がありますが、睡眠全体にとってはマイナスです。アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅くしてしまいます。結果として、夜中に目が覚めやすくなり(中途覚醒)、利尿作用によるトイレの回数も増え、トータルの睡眠の質は著しく低下します。

- 寝る前のスマホ・PC・テレビ: これらの電子機器の画面から発せられるブルーライトは、太陽光に似た波長の光で、脳を強く覚醒させ、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。また、SNSやニュース、動画などの刺激的な情報は、脳を興奮させ、リラックスを妨げます。就寝の1〜2時間前には電子機器の電源をオフにする「デジタル・デトックス」を習慣にすることをお勧めします。

⑦ 自分に合ったマットレスや枕などの寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。体に合わない寝具は、安眠を妨げるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。

- マットレスの選び方:

- 硬さ: 理想的なのは、立っている時の自然な背骨のS字カーブを、横になった時も維持できる硬さです。柔らかすぎると腰が沈み込んで「くの字」になり、腰痛の原因になります。硬すぎると、肩や腰などの出っ張った部分に体圧が集中し、血行不良や痛みを引き起こします。

- 体圧分散性: 体圧が特定の部分に集中せず、体全体に均等に分散されるものが理想です。これにより、寝返りが打ちやすくなり、血行不良を防ぎます。

- 枕の選び方:

- 高さ: 仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後に傾き、首の骨(頸椎)が自然なカーブを描ける高さが理想です。高すぎると首が前に折れ曲がり、低すぎると頭が下がりすぎて、どちらも気道を圧迫し、いびきや首・肩のこりの原因になります。横向きに寝る場合は、肩幅を考慮し、頭から背骨が一直線になる高さが必要です。

- 素材: そばがら、羽毛、低反発ウレタン、パイプなど、さまざまな素材があります。通気性、フィット感、手入れのしやすさなど、自分の好みや体質(アレルギーなど)に合わせて選びましょう。

寝具は高価な買い物ですが、長期的な健康への投資と考えることができます。可能であれば、実際に店舗で寝心地を試してみて、専門のアドバイザーに相談しながら、自分の体型や寝姿勢に最適なものを選ぶことを強くお勧めします。

まとめ

この記事では、睡眠時間が短いことのリスク、ショートスリーパーとの本質的な違い、そして質の高い睡眠を得るための具体的な方法について、多角的に解説してきました。

最後に、本記事の要点を改めて振り返ります。

- 日本人の睡眠時間は世界最短レベル: 多くの人が、自覚のないまま慢性的な睡眠不足(睡眠負債)に陥っている可能性があります。

- 理想の睡眠時間は7〜9時間: 多くの成人にとって、心身の健康を維持するためにこの時間の睡眠が必要です。

- 睡眠不足は万病のもと: 睡眠不足は、生活習慣病、肥満、免疫力低下といった身体的なリスクだけでなく、うつ病や意欲低下などの精神的な不調、さらには日中の集中力低下によるミスや事故にも直結します。

- ショートスリーパーは遺伝的な体質: 短時間睡眠は、努力で身につけられるスキルではなく、ごく一部の人に備わった遺伝的な特質です。ほとんどの人は、無理に睡眠を削ると健康を害します。

- 睡眠の「質」を高めることが重要: 睡眠時間を十分に確保できない日でも、生活習慣を改善することで睡眠の質を高め、回復効果を向上させることができます。

今回ご紹介した「睡眠の質を高める7つの方法」は、どれも今日から始められることばかりです。

①毎日同じ時間に起きて朝日を浴び、②日中に適度な運動を行い、③バランスの良い食事を心がけ、④就寝1〜2時間前に入浴し、⑤寝る前はリラックスして過ごす。そして、⑥カフェイン・アルコール・スマホを控え、⑦自分に合った寝具を使うこと。

これら全てを一度に実践するのは難しいかもしれませんが、一つでも二つでも、ご自身の生活に取り入れやすいものから始めてみてください。睡眠は、食事や運動と並ぶ、健康の三大要素の一つです。そして、最高の自己投資でもあります。

質の高い睡眠は、より健康的で、生産的で、幸福な毎日を送るための土台となります。 この記事が、ご自身の睡眠を見直し、より良い生活を送るための一助となれば幸いです。