「昨日はぐっすり眠れた」「なんだか寝た気がしない」。私たちは毎日当たり前のように睡眠をとっていますが、その質によって日中のパフォーマンスは大きく左右されます。この睡眠の質を左右する重要な鍵を握っているのが、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2種類の眠りです。

多くの方がこの2つの言葉を耳にしたことはあっても、その具体的な違いや、それぞれが私たちの心身にどのような役割を果たしているのかを詳しく知る機会は少ないかもしれません。実は、この2つの睡眠は単に「浅い眠り」と「深い眠り」という単純なものではなく、それぞれが独自の重要な役割を担い、絶妙なバランスで私たちの健康を支えています。

この記事では、レム睡眠とノンレム睡眠の基本的な違いから、それぞれの役割、そしてこの2つがどのように一晩の睡眠を構成しているのか(睡眠サイクル)まで、専門的な知識を交えながらも分かりやすく徹底解説します。

さらに、科学的根拠に基づいた「睡眠の質を高める具体的な方法」や、ついやってしまいがちな「睡眠の質を下げるNG行動」についても詳しくご紹介します。この記事を最後まで読むことで、ご自身の睡眠を見直し、より健康的で活力に満ちた毎日を送るためのヒントがきっと見つかるでしょう。

目次

レム睡眠とノンレム睡眠とは

私たちの睡眠は、均一な状態が続いているわけではありません。一晩のうちに、性質の全く異なる2つの睡眠状態、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」が周期的に繰り返されています。この2つの睡眠がバランスよく現れることが、質の高い睡眠には不可欠です。まずは、それぞれの睡眠がどのような状態なのか、基本的な定義から理解を深めていきましょう。

レム睡眠:「体を休ませる」浅い眠り

レム睡眠の「レム(REM)」とは、Rapid Eye Movement(急速眼球運動)の頭文字をとったものです。その名の通り、レム睡眠中はまぶたの下で眼球がキョロキョロと素早く動いているのが特徴です。一般的に「浅い眠り」と表現されることが多いですが、その状態は非常にユニークです。

脳の状態に注目すると、レム睡眠中の脳波は、起きている時(覚醒時)と非常によく似たパターンを示します。つまり、脳は活発に活動している状態なのです。この活発な脳活動が、鮮明でストーリー性のある「夢」を多く見る原因とされています。日中に経験したことや学習した情報が、この時間に整理・再構築されていると考えられています。

一方で、体の状態は脳とは対照的です。レム睡眠中は、「筋アトニア」と呼ばれる状態で、全身の筋肉が完全に弛緩しています。首や手足の骨格筋の力が完全に抜けて、だらりとした状態になります。これは、夢の内容に合わせて体が実際に動いてしまうのを防ぐための、非常に重要な安全機能です。もしこの筋弛緩がなければ、私たちは夢の中で走ったり戦ったりするたびに、ベッドから転げ落ちたり、隣で寝ている人を殴ってしまったりするかもしれません。

このように、レム睡眠は「脳は起きているが、体は深く休息している」という特殊な状態であり、主に記憶の定着や感情の整理といった精神的なメンテナンスを担う重要な時間と言えます。

ノンレム睡眠:「脳を休ませる」深い眠り

ノンレム睡眠は、レム(REM)ではない睡眠、つまりNon-REM睡眠を指します。レム睡眠とは対照的に、急速な眼球運動は見られません。一般的に「深い眠り」と称され、その主な役割は「大脳を休息させること」にあります。

ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらに3つのステージに分けられます(以前は4段階に分類されていましたが、現在はステージ3と4が統合され、ステージ3として扱われることが主流です)。

- ステージ1: いわゆる「うたた寝」の状態で、覚醒から睡眠への移行段階です。物音など、わずかな刺激で簡単に目が覚めてしまいます。

- ステージ2: 本格的な睡眠の始まりで、睡眠全体の中で最も多くの時間を占めます。軽い物音では起きにくくなります。

- ステージ3: 「徐波睡眠(じょはすいみん)」や「深睡眠」とも呼ばれる、最も深い眠りの段階です。このステージでは、脳波に「デルタ波」というゆっくりとした大きな波が多く見られます。脳の活動が最も低下し、心身の疲労回復に不可欠な時間です。成長ホルモンが最も多く分泌されるのもこのステージです。この深い眠りの最中に無理に起こされると、寝ぼけ(睡眠慣性)が強く現れ、しばらく頭がぼーっとした状態になります。

ノンレム睡眠中は、脳の活動が低下するとともに、呼吸や心拍数も穏やかで規則的になります。この時間に、脳は日中の活動で生じた老廃物を除去し、エネルギーを再充電します。また、身体的な疲労回復や免疫機能の向上、そして学んだ知識をしっかりと記憶として定着させる上でも、このノンレム睡眠、特に深いステージ3の睡眠が極めて重要です。

一目でわかるレム睡眠とノンレム睡眠の主な違い

レム睡眠とノンレム睡眠は、どちらも「睡眠」という大きな枠の中にありますが、その性質は正反対と言えるほど異なります。ここでは、両者の違いを「脳の状態」「体の状態」「呼吸と心拍数」「夢の見え方」という4つの観点から、より具体的に比較してみましょう。両者の特徴を整理することで、なぜこの2つの睡眠が交互に現れる必要があるのか、その理由が見えてきます。

| 比較項目 | レム睡眠(体を休ませる眠り) | ノンレム睡眠(脳を休ませる眠り) |

|---|---|---|

| 脳の状態 | 覚醒時に近い活発な状態。脳波は速い。 | 活動が低下した休息状態。眠りが深くなるほど脳波はゆっくりになる。 |

| 体の状態 | 全身の筋肉が完全に弛緩(筋アトニア)。体は動かない。 | 筋肉の緊張は残っており、寝返りなどが可能。 |

| 呼吸・心拍数 | 不規則で変動しやすい。 | 穏やかで規則正しい。 |

| 夢の見え方 | 鮮明でストーリー性のある夢を多く見る。内容は記憶に残りやすい。 | 夢はほとんど見ないか、見ても断片的・思考的。内容は忘れやすい。 |

| 主な役割 | 記憶の強化、感情の整理、スキルの習得。 | 脳と体の疲労回復、成長ホルモンの分泌、免疫機能の向上。 |

脳の状態

レム睡眠とノンレム睡眠の最も根本的な違いは、脳の活動レベルにあります。

レム睡眠中の脳は、まるで起きているかのように非常にアクティブです。脳波を測定すると、覚醒時や集中している時に見られるような、周波数が速く振幅の小さい「ベータ波」や「アルファ波」に近いパターンを示します。脳の血流量も増加し、神経細胞(ニューロン)は盛んに情報をやり取りしています。この状態が、記憶の再編成や感情処理といった高度な精神活動を可能にしていると考えられています。目覚めるための準備段階とも言え、朝方にレム睡眠が多いのは、スムーズな覚醒を促すための一つの仕組みです。

一方、ノンレム睡眠中の脳は、活動を大幅に低下させ、休息モードに入ります。特に眠りが最も深くなるステージ3では、「デルタ波」と呼ばれる非常にゆっくりとした大きな脳波が支配的になります。これは、大脳皮質の多くのニューロンが活動を同期させて一斉に休んでいる状態を示しており、「脳が眠っている」と表現するのに最もふさわしい状態です。この深い休息の間に、脳内に蓄積したアミロイドβなどの老廃物が効率的に洗い流されることが近年の研究で明らかになっており、アルツハイマー病などの神経変性疾患の予防にも繋がると考えられています。(参照:Nature Communications)

体の状態(筋肉の活動)

脳の活動とは対照的に、体の状態は逆の様相を呈します。

レム睡眠中の最大の特徴は、「筋アトニア」と呼ばれる極度の筋弛緩です。脳からの指令により、首、腕、足といった骨格筋(自分の意志で動かせる筋肉)への運動命令が遮断されます。これにより、夢の中でどんなに激しい行動(走る、飛ぶ、戦うなど)をしていても、体はベッドの上で静かに休息を保つことができます。ただし、呼吸に必要な筋肉(横隔膜など)や、眼球を動かす筋肉は活動を続けています。この筋アトニアがあるおかげで、私たちは安全に夢の世界を体験できるのです。

それに対して、ノンレム睡眠中は、ある程度の筋肉の緊張が保たれています。そのため、私たちは無意識のうちに寝返りを打つことができます。寝返りは、同じ姿勢で寝続けることで起こる血行不良や、体の一部への圧迫(床ずれ)を防ぐための重要な生理現象です。眠りが深くなるにつれて筋肉の緊張は徐々に和らいでいきますが、レム睡眠のように完全に力が抜けてしまうことはありません。いびきや歯ぎしりといった現象は、この筋肉の緊張が残っているノンレム睡眠中に起こりやすいとされています。

呼吸と心拍数

自律神経の働きも、2つの睡眠状態で大きく異なります。

レム睡眠中は、呼吸数や心拍数、血圧が不規則に変動します。夢の内容に感情が揺さぶられると、それに呼応するように呼吸が速くなったり、心拍数が上がったりします。まるで、映画のワンシーンに合わせて体の反応が変化するかのようです。この変動は、交感神経系が優位になる瞬間があることを示しており、体が完全にリラックスしているわけではないことを物語っています。

ノンレム睡眠中は、副交感神経系が優位になり、心身ともにリラックスした状態になります。呼吸は深く、ゆっくりとした規則正しいリズムを刻みます。心拍数や血圧も一日の中で最も低いレベルまで安定し、心臓や血管への負担が軽減されます。この穏やかな状態こそが、身体的な疲労回復や修復を効率的に進めるための理想的な環境なのです。日中のストレスや緊張から解放され、体をじっくりと休ませるための大切な時間と言えるでしょう。

夢の見え方

多くの人が睡眠と夢を結びつけて考えますが、夢の見え方もレム睡眠とノンレム睡眠で大きく異なります。

一般的に「夢」として認識される、奇想天外で感情を伴うストーリー性のある体験は、主にレム睡眠中に見られます。レム睡眠中の脳は活発に活動し、記憶の断片をランダムにつなぎ合わせるため、現実ではあり得ないような不思議な物語が展開されやすいのです。また、感情を司る扁桃体などの領域も活発なため、喜び、怒り、恐怖といった感情を強く感じることがあります。レム睡眠から目覚めると、その直前まで見ていた夢の内容を鮮明に覚えていることが多いのも特徴です。

一方、ノンレム睡眠中にも夢のような精神活動は存在しますが、その性質は大きく異なります。もしノンレム睡眠中に夢を見るとすれば、それは「考え事」に近いような、非常に断片的で論理的、そして感情をあまり伴わない内容が多いとされています。例えば、日中の出来事を反芻したり、漠然とした不安を考えたりするような感覚です。そのため、夢を見ているという自覚はほとんどなく、たとえこのタイミングで起こされても、内容を思い出すことは困難です。

このように、レム睡眠とノンレム睡眠は、それぞれが全く異なる生理的な役割を担っており、どちらか一方が優れているというわけではありません。両方が適切に繰り返されることで、私たちの心と体は初めて十分に回復できるのです。

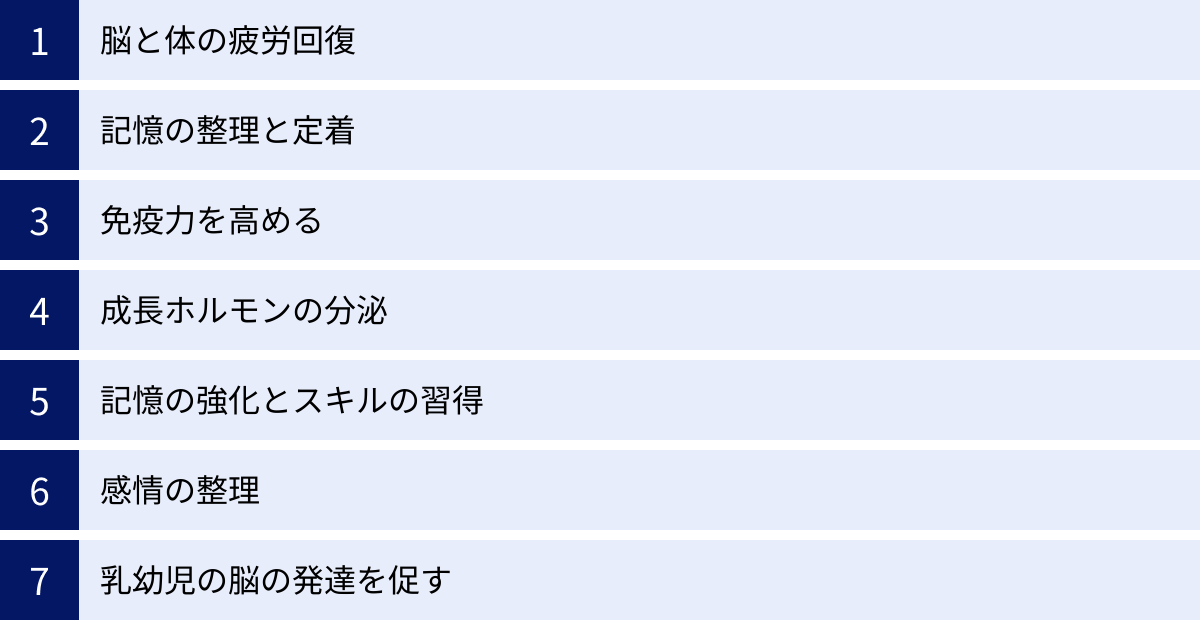

睡眠に不可欠なそれぞれの役割

レム睡眠とノンレム睡眠は、単に「浅い」「深い」というだけでなく、それぞれが私たちの心身の健康維持に欠かせない独自の役割を担っています。脳の休息、体の修復、記憶の整理、感情の調整など、その働きは多岐にわたります。ここでは、ノンレム睡眠とレム睡眠がそれぞれどのような重要な役割を果たしているのかを、さらに詳しく掘り下げていきましょう。

ノンレム睡眠の役割

ノンレム睡眠、特にその中で最も深いステージ3(徐波睡眠)は、生命維持活動の根幹を支える重要な時間です。主に「脳と体を休ませ、修復する」というフィジカルな側面に大きく貢献します。

脳と体の疲労回復

ノンレム睡眠の最も基本的な役割は、日中の活動で疲弊した脳と体を回復させることです。睡眠に入ると、まず深いノンレム睡眠が現れるのは、疲労した脳を最優先で休ませるためです。この時間、大脳の活動は極端に低下し、エネルギー消費も最小限に抑えられます。脳は、この間に日中の神経活動で生じた老廃物(アミロイドβなど)を脳脊髄液によって効率的に洗い流し、神経細胞の損傷を修復します。

同時に、体も深い休息状態に入ります。筋肉の緊張が和らぎ、心拍数や血圧も安定することで、全身の細胞が修復と再生に集中できる環境が整います。質の高いノンレム睡眠を十分にとることは、翌日に心身ともにすっきりとした状態で活動を再開するための不可欠なプロセスなのです。睡眠不足が続くと頭がぼーっとしたり、体の疲れが抜けなかったりするのは、このノンレム睡眠による回復プロセスが不十分であることの証左です。

記憶の整理と定着

ノンレム睡眠は、脳の休息だけでなく、記憶の整理と定着にも重要な役割を果たしています。特に、日中に学習した知識や経験した出来事など、「言葉で説明できる記憶(宣言的記憶)」の定着に深く関わっています。

日中、私たちの脳は五感を通じて膨大な情報を取り込んでおり、それらは一時的に脳の「海馬」という領域に保存されます。しかし、海馬の容量には限界があるため、重要な情報を長期的に保存するためには、より安定した貯蔵庫である「大脳皮質」へと転送する必要があります。この海馬から大脳皮質への記憶の転送作業が、主に深いノンレ- ム睡眠中に行われていると考えられています。

ノンレム睡眠中に見られる「睡眠紡錘波(スリープスピンドル)」や「鋭波リップル」といった特殊な脳波活動が、この記憶の転送プロセスを促進していることが研究で示唆されています。試験前に徹夜で勉強するよりも、一度しっかり睡眠をとった方が記憶に残りやすいというのは、このノンレム睡眠による記憶の定着効果によるものなのです。

免疫力を高める

「風邪をひいたら、まず寝ること」とよく言われますが、これには科学的な根拠があります。ノンレム睡眠は、私たちの免疫システムを正常に機能させる上で極めて重要です。

睡眠中、特に深いノンレム睡眠中には、免疫細胞の働きを調整する「サイトカイン」という物質の産生が活発になります。サイトカインは、体内に侵入したウイルスや細菌などの病原体を攻撃する免疫細胞(T細胞など)を活性化させたり、炎症反応をコントロールしたりする働きを持っています。

睡眠不足が続くと、このサイトカインの産生が減少し、免疫細胞の機能が低下することが分かっています。その結果、感染症にかかりやすくなったり、病気の回復が遅れたりします。また、ワクチンを接種した後の抗体産生も、十分な睡眠をとることでより効果的になるという報告もあります。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)健康を維持し、病気から体を守るために、ノンレム睡眠は天然の防御システムとして機能しているのです。

成長ホルモンの分泌

ノンレム睡眠は、成長ホルモンの分泌と密接に関連しています。成長ホルモンは、その名の通り子どもの骨や筋肉の成長を促すだけでなく、成人にとっても非常に重要な役割を担っています。

成人における成長ホルモンの主な働きは、日中に傷ついた細胞や組織の修復、新陳代謝の促進、そして体脂肪の分解などです。この成長ホルモンは、入眠後に現れる最初の深いノンレム睡眠のタイミングで、一日の分泌量の大部分が放出されます。

したがって、質の良いノンレム睡眠を確保することは、肌のターンオーバーを促して美肌を保ったり、筋肉の疲労を回復させたり、さらには生活習慣病の予防にも繋がります。「寝る子は育つ」という言葉は、文字通り子どもだけでなく、大人の健康維持にも当てはまる真理なのです。

レム睡眠の役割

ノンレム睡眠が主に身体的な回復を担うのに対し、レム睡眠は精神的な活動や脳の高次機能に関連する、より複雑な役割を担っています。

記憶の強化とスキルの習得

レム睡眠もまた、記憶の定着に関わっていますが、ノンレム睡眠とは異なる種類の記憶を扱います。レム睡眠は、特に「手続き記憶」の強化に重要であるとされています。手続き記憶とは、自転車の乗り方、楽器の演奏、スポーツのフォームなど、言葉で説明するのは難しいものの、体で覚えるスキルや習慣のことです。

日中に練習した動作は、レム睡眠中に脳内で何度もリハーサルされ、神経回路が強化されることで、よりスムーズで自動的な動きとして定着していきます。例えば、ピアノの新しい曲を練習した後、一晩眠ると翌日には昨日よりもうまく弾けるようになっている、といった経験は、このレム睡眠の効果によるものと考えられます。アスリートや音楽家にとって、レム睡眠はパフォーマンスを向上させるための重要なトレーニング時間と言えるでしょう。

感情の整理

レム睡眠には、精神的なバランスを保つための重要な役割があります。それが、ネガティブな感情の整理です。私たちは日々、さまざまなストレスや、時にはショックな出来事を経験します。こうした出来事に伴う辛い、悲しい、怖いといったネガティブな感情は、そのままにしておくと精神的な負担となり続けます。

レム睡眠中、脳はこれらの情動的な記憶を再処理します。この過程で、出来事そのものの記憶は残しつつも、それに付随する強い感情的なトーンだけを和らげる働きがあるとされています。いわば、「記憶のトゲを抜く」作業です。これにより、嫌な出来事を客観的な事実として受け入れ、乗り越えていくことができるようになります。十分なレム睡眠がとれないと、感情の整理がうまくいかず、不安や抑うつ状態に陥りやすくなる可能性があります。PTSD(心的外傷後ストレス障害)の患者では、このレム睡眠の機能に異常が見られることも報告されています。

乳幼児の脳の発達を促す

レム睡眠の割合は、年齢によって大きく異なります。驚くべきことに、新生児の睡眠は、その約50%がレム睡眠で占められています。成人のレム睡眠の割合が約20%であることと比較すると、非常に高い割合です。この事実は、レム睡眠が乳幼児期の脳の発達に極めて重要な役割を果たしていることを示唆しています。

まだ目や耳から十分な刺激を受け取ることができない胎児や新生児にとって、レム睡眠中の活発な脳活動は、脳が自らを刺激し、神経回路を形成・発達させるための重要なプロセスであると考えられています。視覚や聴覚、運動などを司る脳の基本的な配線を構築するための、いわば自己プログラミングの時間なのです。この時期に豊富なレム睡眠を経験することが、その後の健全な認知機能の発達の土台となると考えられています。

睡眠のメカニズム「睡眠サイクル」とは

これまで見てきたように、性質の異なるレム睡眠とノンレム睡眠は、それぞれが心身の健康に不可欠です。そして、私たちの睡眠は、これら2つの睡眠がランダムに現れるのではなく、「睡眠サイクル」と呼ばれる一定の周期的なパターンを描きながら進行します。この睡眠サイクルを理解することは、自分の睡眠の状態を把握し、質を向上させるための重要な手がかりとなります。

睡眠は必ずノンレム睡眠から始まる

健康な成人の場合、ベッドに入って眠りにつくと、睡眠は必ずノンレム睡眠から始まります。まず、覚醒状態からウトウトとしたノンレム睡眠のステージ1に入り、次第にステージ2、そして最も深いステージ3へと進んでいきます。この過程には通常、数十分から1時間程度かかります。

日中に溜まった脳や体の疲労を回復させるため、睡眠の前半では、この深いノンレ- ム睡眠が優先的に現れるようにプログラムされています。つまり、眠り始めの深いノンレム睡眠をいかにしっかりとれるかが、その日の疲労回復の質を大きく左右するのです。寝つきが悪いと、この重要な回復期間が短くなってしまい、結果として「寝たのに疲れがとれない」という感覚に繋がります。

約90分周期で交互に繰り返される

深いノンレム睡眠(ステージ3)に到達した後、眠りは再び浅くなり、ステージ2を経て、入眠から約90分後にはじめてのレム睡眠が現れます。この「ノンレム睡眠 → レム睡眠」という一連の流れが、1つの睡眠サイクルです。

このサイクルは、一晩のうちに約90分から120分の周期で、通常4〜5回繰り返されます。つまり、7時間半の睡眠をとる人であれば、約90分のサイクルを5回繰り返している計算になります。最初のレム睡眠は数分程度と非常に短いですが、サイクルを重ねるごとに徐々に長くなる傾向があります。

この周期的な構造は、脳と体の両方を効率的にメンテナンスするための、非常に洗練された仕組みです。ノンレム睡眠で脳と体をしっかり休ませた後、レム睡眠で記憶の整理や精神のメンテナンスを行う。この一連の作業をセットにして、一晩で何度も繰り返しているのです。

眠りの深さは時間帯によって変化する

一晩の睡眠サイクルは、常に同じパターンを繰り返すわけではありません。時間帯によって、その構成内容がダイナミックに変化します。

- 睡眠の前半(夜の早い時間帯): 睡眠の前半、特に最初の1〜2回のサイクルでは、深いノンレム睡眠(ステージ3)が中心となります。これは、前述の通り、心身の疲労回復と成長ホルモンの分泌を最優先するためです。この時間帯にぐっすりと深く眠ることが、肉体的な回復感を得るためには非常に重要です。

- 睡眠の後半(朝方にかけて): 夜が更けて朝方に近づくにつれて、睡眠サイクルの中身は変化します。深いノンレム睡眠はほとんど見られなくなり、代わりにレム睡眠の出現時間が長くなります。4回目や5回目のサイクルでは、レム睡眠が30分以上続くこともあります。また、ノンレム睡眠も浅いステージ2が中心となります。

この変化には、スムーズな覚醒への準備という役割があります。レム睡眠は脳が覚醒に近い状態であるため、このタイミングで目覚めると、頭がすっきりとして、比較的楽に起き上がることができます。朝方に夢をよく覚えていたり、目覚まし時計の音でパッと起きられたりするのは、この睡眠サイクルの後半の特徴を反映した現象なのです。逆に、睡眠前半の深いノンレム睡眠中に無理やり起こされると、強い眠気と混乱(睡眠慣性)が生じやすくなります。

年齢によって睡眠サイクルは変わる

睡眠サイクルは、生涯を通じて一定ではありません。年齢とともにそのパターンは大きく変化します。

- 乳幼児期: 新生児は1日の大半を寝て過ごし、睡眠サイクルは約50〜60分と短く、レム睡眠の割合が約50%と非常に高いのが特徴です。これは、脳の急速な発達を支えるためと考えられています。

- 小児期〜思春期: 成長とともに成人と同様の約90分の睡眠サイクルが確立されます。この時期は、深いノンレム睡眠が豊富に現れ、心身の成長と発達を支えます。

- 成人期: 安定した約90〜120分のサイクルを刻み、睡眠全体の約20〜25%をレム睡眠が、約75〜80%をノンレム睡眠が占めるようになります。

- 高齢期: 加齢とともに、最も深いノンレム睡眠(ステージ3)が著しく減少し、全体的に睡眠が浅くなる傾向があります。また、夜中に目が覚める「中途覚醒」の回数も増えます。その結果、睡眠時間が同じでも、若い頃のような熟睡感が得られにくくなります。これは、体内時計の機能の変化や、睡眠を維持する神経系の働きの低下などが原因と考えられており、自然な老化現象の一部です。

このように、自分の年齢やライフステージにおける睡眠の特徴を理解することは、不必要に睡眠の悩みを抱え込まず、現実的な改善策を見つける上で役立ちます。

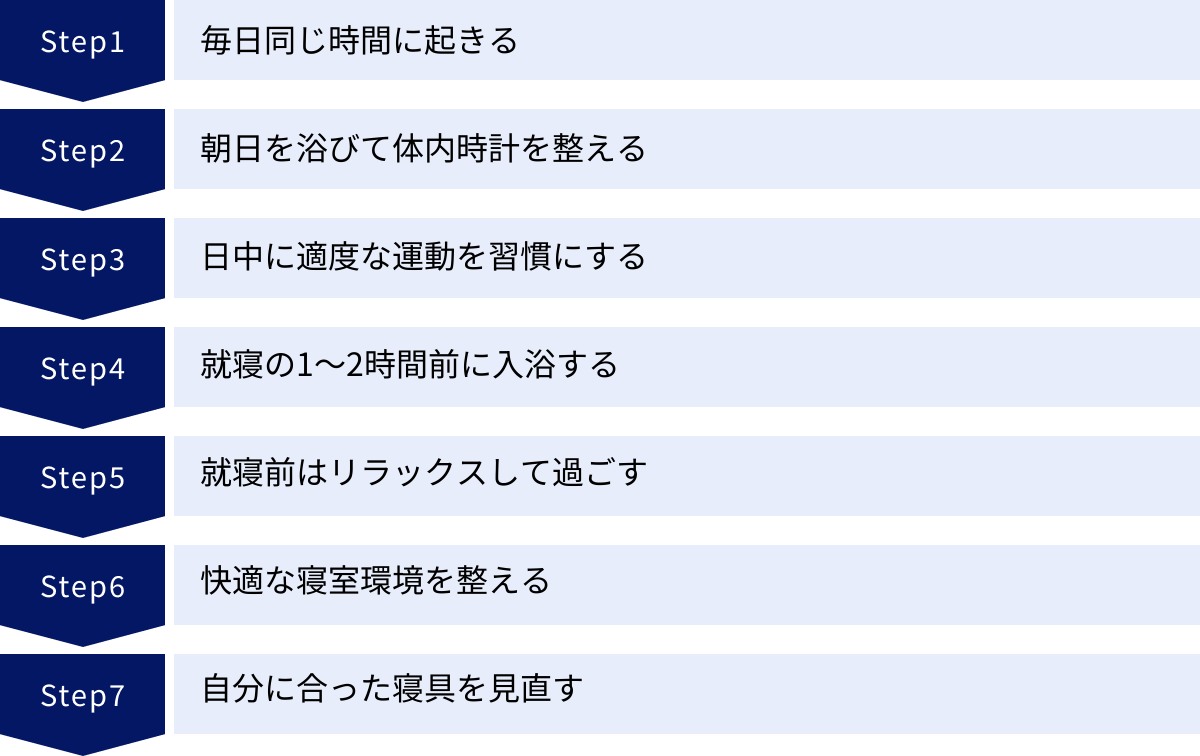

睡眠の質を高める7つの方法

レム睡眠とノンレム睡眠が織りなす精巧な睡眠サイクルを整え、その質を最大限に高めるためには、日中の過ごし方から就寝前の習慣まで、生活全体を見直すことが重要です。ここでは、科学的知見に基づいた、誰でも今日から始められる睡眠の質を高めるための具体的な7つの方法をご紹介します。

① 毎日同じ時間に起きる

睡眠の質を高める上で最も基本的かつ重要なのが、「毎日、同じ時刻に起きること」です。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムを作り出しています。

毎朝同じ時間に起きることで、この体内時計のリズムが安定し、夜の決まった時間に眠気が訪れやすくなります。ポイントは、休日も平日と同じ時刻か、±1〜2時間以内のズレで起きることです。「平日の寝不足を休日に寝だめして取り戻そう」と昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が大きく乱れてしまいます。その結果、日曜の夜に寝付けなくなり、月曜の朝がつらいという「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」に陥りかねません。まずは就寝時間よりも、起床時間を一定にすることから始めてみましょう。

② 朝日を浴びて体内時計を整える

起床時間を一定にすることとセットで実践したいのが、「朝起きたらすぐに太陽の光を浴びること」です。人間の体内時計は、厳密には24時間より少し長い周期を持っているため、毎日リセットして地球の24時間周期に同調させる必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「光」、特に太陽の光です。

朝、網膜から太陽の光が入ると、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届きます。すると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌がストップし、心と体が活動モードに切り替わります。そして、この光を浴びた時点から約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるようにセットされます。

毎朝15〜30分程度、太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いため効果があります。カーテンを開けて窓際で朝食をとったり、少しだけ散歩やベランダに出て深呼吸したりするだけでも十分です。

③ 日中に適度な運動を習慣にする

日中の適度な運動は、寝つきを良くし、深いノンレム睡眠を増やす効果が科学的に証明されています。運動によって体温が一時的に上昇し、その後、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなることで、スムーズな入眠が促されます。また、適度な肉体的疲労も、心地よい眠りのための重要な要素です。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が特におすすめですが、まずはエレベーターを階段にする、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で活動量を増やすことから始めてみましょう。運動のタイミングは、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的とされています。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため、かえって寝つきを悪くする原因になるので注意が必要です。

④ 就寝の1〜2時間前に入浴する

心地よい眠りを得るためには、体の内部の温度「深部体温」のコントロールが鍵となります。人は、この深部体温が下がる過程で眠気を感じるようにできています。このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。

就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほどゆっくり浸かるのがおすすめです。入浴によって一時的に深部体温が0.5℃ほど上昇し、その後、お風呂から上がると体は熱を放出しようとして、深部体温が急降下します。この体温の下降が、脳に「眠る時間だ」という強力なサインを送り、自然で深い眠りへと誘ってくれます。リラックス効果のある入浴剤などを活用するのも良いでしょう。

⑤ 就寝前はリラックスして過ごす

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるためには、就寝前の時間を意識的にリラックスして過ごすことが大切です。仕事のメールチェックや悩み事など、頭を興奮させるような活動は避け、心身を鎮めるための自分なりの入眠儀式(スリープ・ルーティン)を見つけましょう。

具体的には、以下のような活動がおすすめです。

- 心地よい音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のない穏やかな曲調のものが効果的です。

- 読書をする: スマートフォンではなく、紙の本で。興奮するような内容ではなく、穏やかな気持ちになれるものを選びましょう。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のある香りをディフューザーで楽しむ。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。呼吸を意識しながらゆっくり行いましょう。

- 日記をつける: 頭の中の考えや不安を書き出すことで、気持ちが整理され、安心して眠りにつけます。

⑥ 快適な寝室環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。五感を刺激しない、睡眠に最適な環境を整えることも重要です。「光」「音」「温度・湿度」の3つの要素を見直してみましょう。

- 光: 寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりする工夫が有効です。光はメラトニンの分泌を抑制し、眠りを浅くしてしまいます。

- 音: 静かな環境が理想ですが、完全な無音だと些細な物音が気になってしまうこともあります。その場合は、ホワイトノイズマシンや扇風機の音など、単調で連続的な音を流すことで、突発的な騒音をマスキングする効果が期待できます。

- 温度・湿度: 一般的に、寝室の理想的な温度は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%とされています。(参照:環境省 COOL BIZ ウェブサイト等)季節に合わせてエアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適に眠れる環境を維持しましょう。

⑦ 自分に合った寝具を見直す

一晩の3分の1近くを過ごす寝具は、睡眠の質を決定づける重要なパートナーです。特にマットレスと枕は、快適な睡眠姿勢を保ち、寝返りをスムーズに行うために欠かせません。

- マットレス: 柔らかすぎると腰が沈み込んで寝返りが打ちにくく、硬すぎると体の一部に圧力が集中して血行を妨げます。理想は、仰向けに寝たときに背骨のS字カーブが自然な形で保たれ、横向きに寝たときに背骨がまっすぐになる硬さです。

- 枕: 高すぎると首や肩が凝り、低すぎると頭に血が上りやすくなります。マットレスと同様に、頸椎(首の骨)が自然なカーブを保てる高さが理想です。立っている時の姿勢をそのまま横にした状態が目安となります。

寝具は高価なものでなくても、自分の体格や寝姿勢に合ったものを選ぶことが何よりも大切です。可能であれば、実際に店舗で試してから購入することをおすすめします。

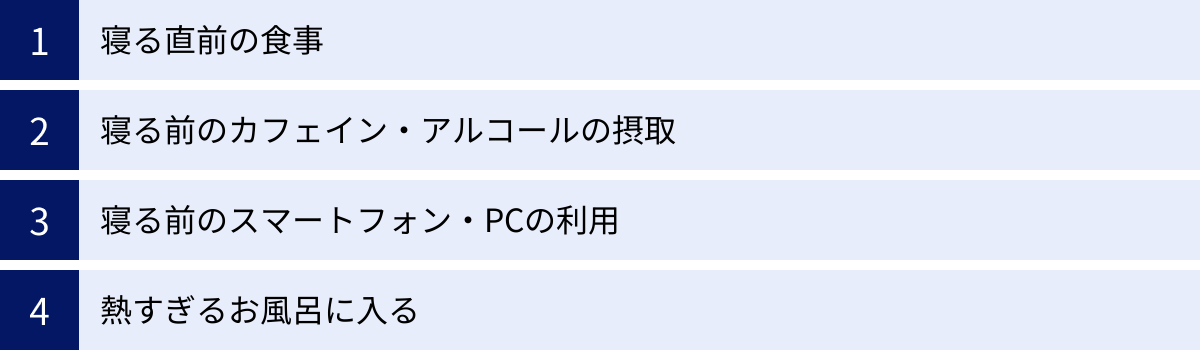

注意!睡眠の質を下げてしまうNG行動

質の高い睡眠を得るためには、良い習慣を取り入れると同時に、睡眠を妨げる悪い習慣を避けることも同じくらい重要です。知らず知らずのうちにやってしまっているかもしれない、睡眠の質を著しく低下させるNG行動について解説します。

寝る直前の食事

就寝直前に食事をとると、睡眠中に消化器官が活発に働かなければならなくなります。体は食べ物を消化するためにエネルギーを使い、休息モードに入れなくなってしまいます。特に、脂っこい食事や量の多い食事は消化に時間がかかり、胃もたれや胸やけの原因にもなります。

消化活動は深部体温を下げにくくするため、寝つきが悪くなるだけでなく、深いノンレム睡眠が妨げられ、睡眠全体の質が低下します。夜食が習慣になっていると、肥満や逆流性食道炎のリスクも高まります。夕食は、理想的には就寝の3時間前までに済ませておくように心がけましょう。もし、どうしてもお腹が空いて眠れない場合は、消化の良いホットミルクやハーブティー、少量のバナナなどにとどめておくのが賢明です。

寝る前のカフェイン・アルコールの摂取

飲み物は睡眠に大きな影響を与えます。特に注意が必要なのが、カフェインとアルコールです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックするため、寝つきを悪くし、眠りを浅くします。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、4〜6時間程度持続すると言われています。睡眠への影響を避けるためには、夕方以降のカフェイン摂取は控えるのが賢明です。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

- アルコール(寝酒): 「お酒を飲むとよく眠れる」と感じる人もいるかもしれませんが、それは誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、その効果は一時的なものです。アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半に中途覚醒が増え、眠りが断続的になります。また、アルコールは深いノンレム睡眠を増やす一方で、記憶の定着や感情の整理に重要なレム睡眠を強く抑制してしまいます。さらに、利尿作用があるため夜中にトイレで目が覚めやすくなり、筋肉を弛緩させる作用がいびきや睡眠時無呼吸を悪化させる原因にもなります。寝酒は百害あって一利なし、と心得ましょう。

寝る前のスマートフォン・PCの利用

現代人にとって最も陥りやすい罠の一つが、就寝前にベッドの中でスマートフォンやPC、タブレットを操作することです。これらのデバイスが発する「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の短い光で、体内時計に強い影響を与えます。

夜にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠のリズム全体が後ろにずれてしまいます。さらに、SNSや動画、ゲームなどのコンテンツは脳を興奮させ、交感神経を優位にしてしまうため、心身がリラックスモードに切り替わるのを妨げます。就寝前の1〜2時間はデジタルデバイスから離れ、脳と目を休ませる「デジタル・デトックス」の時間を設けることを強くおすすめします。

熱すぎるお風呂に入る

就寝前の入浴は睡眠の質を高める良い習慣ですが、お湯の温度には注意が必要です。42℃を超えるような熱いお風呂は、リラックスを促す副交感神経ではなく、体を活動的にする交感神経を刺激してしまいます。心拍数が上がり、血圧も上昇し、体は興奮状態になってしまいます。

また、熱すぎるお湯は体の深部体温を過剰に上げてしまうため、その後の体温低下がスムーズに進まず、かえって寝つきを悪くする原因となります。入浴は、あくまでリラックスするためのものと位置づけ、少しぬるいと感じるくらいの38〜40℃のお湯にゆっくり浸かるのが、質の高い睡眠への近道です。

レム睡眠とノンレム睡眠に関するよくある質問

ここでは、レム睡眠とノンレム睡眠に関して多くの人が抱く素朴な疑問について、Q&A形式でお答えします。

夢を見るのはどちらの睡眠?

結論から言うと、夢はレム睡眠とノンレム睡眠の両方で見ます。しかし、その性質が大きく異なります。

一般的に私たちが「夢」として認識している、感情豊かでストーリー性のある奇妙な体験は、主にレム睡眠中に見られます。レム睡眠中は脳が活発に活動しており、記憶や感情を司る領域が刺激されるため、鮮明な夢が生成されやすいのです。このタイミングで目覚めると、夢の内容を覚えていることが多くなります。

一方、ノンレム睡眠中にも精神活動はありますが、それは「思考」に近いものです。日中の出来事を反芻したり、漠然とした心配事を考えたりするような、断片的で論理的な内容が多く、感情的な要素はあまりありません。そのため、本人は夢を見ているという自覚がほとんどなく、目覚めても内容を思い出すことは稀です。

金縛りはなぜ起こる?

多くの人が一度は経験したことがあるかもしれない「金縛り(睡眠麻痺)」。意識ははっきりしているのに、体を動かそうとしても全く動かず、声も出せないという恐ろしい体験ですが、これは心霊現象などではなく、睡眠のメカニズムで説明できる生理現象です。

金縛りは、「レム睡眠中に、意識の一部だけが覚醒してしまう」ことで起こります。前述の通り、レム睡眠中は夢の内容に合わせて体が動かないように、全身の筋肉が弛緩した状態(筋アトニア)になっています。通常は意識も眠っているため問題ありませんが、何らかの理由で脳(意識)だけが先に目覚めてしまうと、「意識はあるのに、体は麻痺して動かせない」という状態が生じるのです。これが金縛りの正体です。

疲労やストレス、不規則な生活リズムなどで睡眠のバランスが乱れている時に起こりやすくなります。怖い体験ですが、数分以内には自然に解けることがほとんどなので、まずは落ち着いて、体のどこか(指先など)を動かそうと意識したり、呼吸に集中したりすると解けやすくなります。

いびきや歯ぎしりはどちらの睡眠で起こりやすい?

いびきと歯ぎしりは、どちらも睡眠中に起こる厄介な問題ですが、発生しやすい睡眠ステージは異なります。

- いびき: 主にノンレム睡眠中、特に深い眠りの段階で起こりやすくなります。ノンレム睡眠中は、喉の周りの筋肉が緩むため、空気の通り道である上気道が狭くなります。その狭くなった部分を空気が通る際に、粘膜が振動して発生するのがいびきの音です。アルコールを摂取したり、疲れていたりすると、筋肉の弛緩がさらに強くなるため、いびきをかきやすくなります。

- 歯ぎしり: 眠りが浅いノンレ- ム睡眠(ステージ1、2)や、ノンレム睡眠とレム睡眠の移行期に起こりやすいとされています。歯ぎしりの明確な原因は完全には解明されていませんが、ストレスや不安、噛み合わせの問題などが関与していると考えられています。レム睡眠中のような完全な筋弛緩状態では起こりにくいのが特徴です。

レム睡眠行動障害とは?

通常、レム睡眠中は筋アトニアによって体は動きませんが、この筋弛緩のメカニズムがうまく働かず、夢の内容に反応して、叫んだり、暴れたりといった異常行動をとってしまうのが「レム睡眠行動障害(RBD)」です。

例えば、夢の中で誰かと戦っていれば殴る蹴るの動作をしたり、追いかけられていればベッドから逃げ出そうとしたりします。本人にその間の記憶はなく、起こされると見ていた夢の内容を鮮明に話すことができます。隣で寝ているパートナーに怪我をさせてしまうなど、危険を伴うこともある睡眠障害です。

この障害は、中高年の男性に多く見られ、パーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患の初期症状として現れることがあるため、注意が必要です。もし、このような症状に心当たりがある場合は、自己判断せず、睡眠を専門とする医療機関に相談することをおすすめします。

理想的な睡眠時間は何時間?

「理想の睡眠時間は8時間」とよく言われますが、これはあくまで平均的な目安であり、最適な睡眠時間には大きな個人差があります。ナポレオンのように3時間睡眠で平気だったと言われる人もいれば、アインシュタインのように10時間以上の睡眠を必要とした人もいます。遺伝的に短い睡眠で足りる「ショートスリーパー」や、長く眠らないと調子が悪い「ロングスリーパー」が存在するのです。

大切なのは、時間にこだわりすぎることではなく、「日中に眠気で困ることなく、心身ともに快調に過ごせるか」という点です。多くの成人にとっては6時間から8時間の範囲に収まることが多いですが、自分にとっての最適な睡眠時間を見つけることが重要です。まずは、朝の目覚めの爽快感や日中の眠気の程度を指標に、自分に合った睡眠時間を探ってみましょう。時間だけでなく、これまで述べてきたように「睡眠の質」を高める努力をすることが、より本質的な解決策となります。

(参照:厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2014)

まとめ

今回は、私たちの健康に不可欠な「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」について、その違いから役割、そして一晩の睡眠を構成する「睡眠サイクル」のメカニズムまでを詳しく解説しました。

本記事の要点をまとめると、以下のようになります。

- ノンレム睡眠は「脳を休ませる深い眠り」であり、脳と体の疲労回復、成長ホルモンの分泌、免疫機能の向上、そして知識記憶の定着といった、主に身体的なメンテナンスを担っています。

- レム睡眠は「体を休ませる浅い眠り」であり、脳は活発に活動しています。手続き記憶(スキルの習得)の強化、感情の整理、乳幼児の脳の発達といった、主に精神的なメンテナンスを担っています。

- 睡眠は、ノンレム睡眠とレム睡眠が約90分のサイクルで一晩に4〜5回繰り返されています。睡眠の前半は深いノンレム睡眠が多く、後半はレム睡眠が増えるというダイナミックな変化があります。

- 睡眠の質を高めるには、起床時間を一定にする、朝日を浴びる、日中に運動する、適切な入浴、就寝前のリラックスといった生活習慣が非常に重要です。

- 逆に、寝る直前の食事、カフェインやアルコールの摂取、スマートフォンの利用などは、睡眠の質を著しく低下させるため、避けるべき行動です。

レム睡眠とノンレム睡眠は、どちらか一方が重要というわけではなく、両者が適切なバランスで現れることで初めて、私たちは心身ともに健康な状態を維持できます。睡眠は、単なる活動の休止時間ではなく、明日をより良く生きるための積極的なメンテナンス時間なのです。

この記事でご紹介した知識が、ご自身の睡眠習慣を見つめ直し、日々のパフォーマンスを向上させるための一助となれば幸いです。まずは一つでも、できそうなことから生活に取り入れて、質の高い睡眠がもたらす心身の変化を実感してみてください。