私たちの生活に欠かせない「睡眠」。単なる休息時間だと思われがちですが、実際には心と体の健康を維持するために、極めて重要かつ複雑な役割を担っています。日中のパフォーマンス、記憶力、感情の安定、さらには免疫機能に至るまで、睡眠の質は私たちのあらゆる活動に影響を及ぼします。

この睡眠には、大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が存在することをご存知でしょうか。これらは単に「浅い眠り」と「深い眠り」という単純な区別ではなく、それぞれが独自の役割を持ち、周期的に繰り返されることで、私たちの心身のメンテナンスを行っています。

この記事では、睡眠の根幹をなすレム睡眠とノンレム睡眠について、その基本的な定義から、脳や体の状態、役割における明確な違いまで、専門的な知見を交えながら分かりやすく徹底解説します。さらに、この2つの睡眠がどのように一晩のサイクルを形成しているのか、年齢によってどう変化するのかというメカニズムにも迫ります。

また、特に「心のメンテナンス」を担うレム睡眠が不足した場合に生じる問題や、睡眠全体の質を高めてレム睡眠を整えるための具体的な方法、さらにはレム睡眠に関する多くの人が抱く疑問にもお答えしていきます。

この記事を最後まで読めば、レム睡眠とノンレム睡眠の違いが明確に理解でき、ご自身の睡眠を見直し、より質の高い睡眠を手に入れるための具体的な知識と実践方法が身につくはずです。日々のパフォーマンスを向上させ、心身ともに健やかな毎日を送るため、睡眠の奥深い世界を探求していきましょう。

目次

そもそも睡眠とは?レム睡眠とノンレム睡眠の2種類を解説

私たちが毎晩経験する睡眠は、決して一様な状態ではありません。実は、性質の全く異なる2つの睡眠段階、すなわち「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」が、一晩のうちに何度も繰り返されています。 これらはそれぞれが心身の回復に欠かせない独自の役割を担っており、両者のバランスが「質の高い睡眠」の鍵となります。まずは、この2つの睡眠の基本的な特徴と役割を理解することから始めましょう。

レム睡眠とは

レム睡眠の「レム(REM)」とは、「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の頭文字をとったものです。その名の通り、この睡眠段階ではまぶたの下で眼球が素早くキョロキョロと動いているのが特徴です。

一見すると、レム睡眠は「浅い眠り」と表現されることがあります。その理由は、脳波を測定すると、覚醒時に非常に近い、速くて振れ幅の小さい波形が観察されるためです。脳は活発に活動しており、エネルギー消費量も起きている時とほとんど変わりません。この状態は、まるで脳が目覚めているにもかかわらず、体は深く眠っているかのように見えるため、「逆説睡眠(Paradoxical Sleep)」とも呼ばれています。

しかし、脳が活発である一方、体の状態は全く逆です。レム睡眠中、私たちの体の骨格筋(手足などを動かす筋肉)は、「筋アトニア」と呼ばれる状態、つまり完全に力が抜けて弛緩しています。 これは、脳が見ている夢の内容に応じて体が実際に動いてしまうのを防ぐための、非常に重要な安全機能です。もしこの機能がなければ、私たちは夢の中で走ったり戦ったりするのと同じように、ベッドの上で暴れ回ってしまうかもしれません。ただし、眼球を動かす筋肉や、心臓や呼吸を司る筋肉は活動を続けています。

では、このように脳が活発に活動しているレム睡眠には、どのような役割があるのでしょうか。主な役割は以下の通りです。

- 記憶の整理と定着: 日中に学習したことや経験した出来事の情報は、レム睡眠中に整理され、長期的な記憶として脳に定着されると考えられています。特に、自転車の乗り方や楽器の演奏といった「手続き記憶(スキルの記憶)」の定着に重要です。

- 感情の整理: 嫌な出来事やストレスなど、日中に生じたネガティブな感情を処理し、和らげる役割も担っています。感情的な記憶から「トゲ」を抜き、心の安定を保つための大切な時間です。

- 夢を見ること: レム睡眠は、鮮明で物語性のある夢を最も見やすい時間帯です。夢を見るプロセス自体が、記憶の整理や感情の処理に関わっているという説もあります。

まとめると、レム睡眠は主に「心のメンテナンス」を担う睡眠と言えます。脳を活発に動かすことで、情報の整理、感情の調整、スキルの定着といった、高度な精神活動を行っているのです。

ノンレム睡眠とは

一方、ノンレム睡眠は「Non-REM」が示す通り、レム睡眠の特徴である急速眼球運動(Rapid Eye Movement)がみられない睡眠を指します。一般的に「深い眠り」と表現されるのが、このノンレム睡眠です。

ノンレム睡眠中は、レム睡眠とは対照的に、脳の活動が大幅に低下し、休息状態に入ります。 脳波は、ゆっくりとして振れ幅の大きい「徐波(Slow wave)」と呼ばれる波形が中心となります。これにより、脳は日中の活動で蓄積した疲労を回復させ、エネルギーを再充電します。

体の状態も、心拍数や呼吸数、血圧が低下し、全身がリラックスした状態になります。しかし、レム睡眠のように完全に筋肉が弛緩するわけではなく、寝返りを打つなど、ある程度の筋緊張は保たれています。

ノンレム睡眠の最も重要な役割は、「脳と体の休息と修復」です。具体的には、以下のような働きがあります。

- 脳の疲労回復: 脳の活動を鎮静化させることで、神経細胞を休ませ、脳に溜まった老廃物(アミロイドβなど)を排出する「グリンパティックシステム」が活発に機能します。これにより、脳機能がリフレッシュされます。

- 成長ホルモンの分泌: 子どもの成長に不可欠なだけでなく、大人の体においても細胞の修復や新陳代謝を促す「成長ホルモン」が、ノンレム睡眠中、特に深い段階で最も盛んに分泌されます。

- 免疫機能の強化: 免疫システムを司る細胞が活性化し、体内に侵入したウイルスや細菌と戦う準備を整えます。風邪をひいた時に眠くなるのは、体がノンレム睡眠を増やして免疫力を高めようとしているためです。

ノンレム睡眠は、その眠りの深さによって、さらにステージN1、N2、N3の3段階に分類されます(以前は4段階でしたが、現在は3段階分類が主流です)。

- ステージN1: いわゆる「うたた寝」の状態で、入眠直後の最も浅い眠りです。物音などですぐに目が覚めてしまいます。

- ステージN2: 本格的な睡眠の段階で、睡眠全体の約半分を占めます。軽い物音では目覚めなくなります。

- ステージN3: 「徐波睡眠」や「深睡眠」とも呼ばれる、最も深い眠りの段階です。このステージN3で、脳の休息や成長ホルモンの分泌が最も活発に行われます。多少のことでは目が覚めず、無理に起こされると頭がぼーっとする「睡眠慣性」が強く現れます。

このように、ノンレム睡眠は主に「脳と体のメンテナンス」を担う睡眠であり、生命維持活動の根幹を支える極めて重要な時間なのです。

レム睡眠とノンレム睡眠は、どちらか一方が優れているというわけではありません。脳を休ませるノンレム睡眠と、脳を活動させて心を整理するレム睡眠。この性質の異なる2つの睡眠が、適切なバランスで周期的に繰り返されることで、私たちは心身ともに健康な状態を保つことができるのです。次の章では、この2つの睡眠の違いをさらに詳しく比較していきます。

レム睡眠とノンレム睡眠の4つの違いを比較

レム睡眠とノンレム睡眠がそれぞれ異なる役割を持つことはご理解いただけたかと思います。ここでは、両者の違いをより明確にするために、「脳の活動状態」「体の状態」「夢」「主な役割」という4つの観点から、さらに詳しく比較・整理していきます。これらの違いを深く理解することで、なぜ睡眠が私たちの心身の健康にとって不可欠なのか、その理由が一層明らかになるでしょう。

まず、両者の主な違いを表にまとめます。

| 比較項目 | レム睡眠 (REM) | ノンレム睡眠 (Non-REM) |

|---|---|---|

| 脳の活動状態 | 活発(覚醒時に近い状態) | 静穏(深い休息状態) |

| 体の状態 | 筋肉は完全に弛緩(筋アトニア) | 筋肉の緊張は一部残る |

| 夢 | 鮮明で物語性のある夢が多い | ほとんど見ないか、見ても断片的・思考的 |

| 主な役割 | 記憶の定着、感情の整理(心のメンテナンス) | 脳と身体の疲労回復、成長促進(脳と体のメンテナンス) |

この表を基に、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

① 脳の活動状態

レム睡眠とノンレム睡眠の最大の違いは、脳が活動しているか、休息しているかという点にあります。この違いは、脳波計(EEG)を用いることで客観的に観測できます。

レム睡眠中の脳

レム睡眠中の脳波は、シータ波(4-8Hz)やベータ波(13-30Hz)といった、覚醒時に見られるような周波数が速く、振幅の小さい波形が主体となります。これは、脳の神経細胞が非常に活発に情報交換を行っていることを示しています。特に、記憶を司る「海馬」や、感情を司る「扁桃体」、視覚情報を処理する「後頭葉」などが活発化します。このため、レム睡眠中は脳のエネルギー消費量や血流量も、起きている時とほぼ同じレベルまで上昇します。まさに「脳は起きている」状態であり、これが記憶の整理や感情の処理といった高度な精神活動を可能にしているのです。

ノンレム睡眠中の脳

一方、ノンレム睡眠に入ると、脳の活動は急速に鎮静化します。特に最も深い眠りであるステージN3では、デルタ波(0.5-4Hz)と呼ばれる、周波数が非常にゆっくりで、振幅の大きな「徐波(Slow wave)」が脳波全体の大部分を占めるようになります。この状態は、脳の神経細胞が一斉に活動を休止し、同期して休息していることを意味します。この深い休息期間中に、日中の活動で脳内に蓄積されたアデノシンなどの疲労物質が除去され、神経細胞間の結合(シナプス)が整理・最適化されると考えられています。脳のエネルギー消費量も大幅に低下し、文字通り「脳の休息」が行われるのです。

このように、脳の活動レベルという観点から見ると、レム睡眠とノンレム睡眠は正反対の状態にあると言えます。一晩の睡眠の中で、脳は「活発な情報処理モード(レム睡眠)」と「深い休息・回復モード(ノンレム睡眠)」を交互に切り替えているのです。

② 体の状態

脳の状態と同様に、体の状態にも顕著な違いが見られます。

レム睡眠中の体

レム睡眠中の最も際立った特徴は、前述の「筋アトニア(骨格筋の弛緩)」です。脳幹にある神経からの指令により、手足や体幹など、自分の意志で動かせるほとんどの筋肉への運動指令が遮断されます。これにより、全身の力が完全に抜け、ぐったりとした状態になります。これは、脳が見ている鮮明な夢の内容に体が反応して、ベッドから飛び出したり、隣で寝ている人を殴ったりするのを防ぐための、生命維持に不可欠な安全装置です。しかし、眼球を動かす外眼筋や、呼吸を司る横隔膜などの呼吸筋は、この筋弛緩の対象外であるため、急速な眼球運動や不規則な呼吸が観察されます。また、自律神経の活動も不安定になりやすく、心拍数や血圧が変動しやすいのも特徴です。

ノンレム睡眠中の体

ノンレム睡眠中は、体も休息モードに入ります。心拍数、呼吸数、血圧は安定し、一日の中で最も低いレベルまで下がります。これは、心身をリラックスさせる副交感神経が優位に働くためです。体温もわずかに低下し、体はエネルギー消費を最小限に抑えて回復に専念します。ただし、レム睡眠とは異なり、筋肉の緊張は完全にはなくなりません。そのため、寝返りを打ったり、姿勢を変えたりすることが可能です。寝返りは、長時間同じ姿勢でいることで特定の部位に血流が滞るのを防ぎ、体への負担を軽減する重要な役割を持っています。

つまり、体の休息という点では両方の睡眠が貢献しますが、レム睡眠は「夢による危険行動を防ぐための積極的な弛緩」、ノンレム睡眠は「全身を安定させて回復を促すための穏やかな休息」という質的な違いがあるのです。

③ 夢を見るかどうか

一般的に、「夢を見るのはレム睡眠中」と広く知られています。これは大部分において正しいですが、近年の研究ではノンレム睡眠中でも夢を見ることがあるとわかってきました。しかし、その夢の内容には大きな違いがあります。

レム睡眠中の夢

レム睡眠中に見る夢は、非常に鮮明で、視覚的なイメージが豊かであり、奇想天外で非論理的なストーリー展開を持つことが多いのが特徴です。これは、記憶、感情、視覚を司る脳の領域が活発に活動し、それらの断片的な情報をランダムに結びつけようとすることで、物語性のある夢が生成されるためと考えられています。登場人物や場所が目まぐるしく変わったり、空を飛んだりといった非現実的な体験は、主にこのレム睡眠中に起こります。目が覚めた後も、内容を比較的はっきりと覚えていることが多いです。

ノンレム睡眠中の夢

一方、ノンレム睡眠中に被験者を起こして尋ねると、「夢を見ていた」と報告する割合はレム睡眠中よりも低いものの、ゼロではありません。ただし、その内容は大きく異なります。ノンレム睡眠中の夢は、「思考」に近く、あまり映像的ではなく、断片的で現実的な内容が多いとされています。例えば、「何かを考えていた」「心配事をしていた」といった漠然とした報告が多く、感情的な高ぶりも少ないのが特徴です。目が覚めた後には、ほとんど内容を覚えていないことが大半です。

この違いは、脳の活動状態の違いを反映しています。感情や記憶のネットワークが活発なレム睡眠ではドラマチックな夢が生まれ、脳全体が休息しているノンレム睡眠では、ぼんやりとした思考のような夢が見られるのです。夢は単なる副産物ではなく、レム睡眠では感情処理、ノンレム睡眠では思考の整理といった、それぞれの役割と関連した精神活動の一環であると考えることができます。

④ 主な役割

これまでの比較を踏まえ、最後にそれぞれの主な役割をまとめます。これは両者の最も本質的な違いと言えるでしょう。

レム睡眠の主な役割:「心のメンテナンス」

レム睡眠の役割は、精神的な側面に重点が置かれています。

- 記憶の強化: 特に、新しく学んだスキルや知識(手続き記憶やエピソード記憶)を長期記憶として脳に刻み込むプロセスを担います。

- 感情の調整: 日中のストレスや恐怖体験といったネガティブな感情を伴う記憶から、感情的な「トゲ」を取り除き、心を安定させます。トラウマからの回復にも重要とされます。

- 脳の発達: 特に新生児期において、レム睡眠は脳の神経回路の形成と発達を促す重要な役割を果たしていると考えられています。

ノンレム睡眠の主な役割:「脳と体のメンテナンス」

ノンレム睡眠の役割は、物理的な回復と修復に重点が置かれています。

- 脳の疲労回復: 脳を深い休息状態にすることで、脳細胞の修復や老廃物の除去を行い、脳機能をリフレッシュさせます。

- 身体の疲労回復と成長: 成長ホルモンを大量に分泌し、筋肉や骨、皮膚などの組織の修復と再生を促進します。

- 免疫機能の向上: 免疫システムを活性化させ、病気への抵抗力を高めます。

結論として、レム睡眠とノンレム睡眠は、どちらが欠けても健全な心身を維持することはできません。 脳と体を休ませるノンレム睡眠で土台を整え、その上でレム睡眠が記憶や感情といった高度な精神機能を整理する。この見事な連携プレーこそが、睡眠がもたらす最大の恩恵なのです。

睡眠のサイクルとメカニズム

レム睡眠とノンレム睡眠は、一晩中ばらばらに現れるわけではありません。これらは非常に規則正しい周期的なパターン、すなわち「睡眠サイクル」を形成しています。このサイクルを理解することは、自分の睡眠の質を客観的に把握し、改善していく上で非常に重要です。ここでは、睡眠のサイクルと、それがどのように機能しているのかというメカニズムについて詳しく解説します。

約90分周期でレム睡眠とノンレム睡眠は繰り返される

健康な成人の場合、眠りにつくと、まずノンレム睡眠から始まります。そして、「ノンレム睡眠 → レム睡眠」という一連の流れを1つの単位(1サイクル)として、一晩に4〜5回繰り返します。 この1サイクルの長さには個人差がありますが、平均すると約90分から120分です。

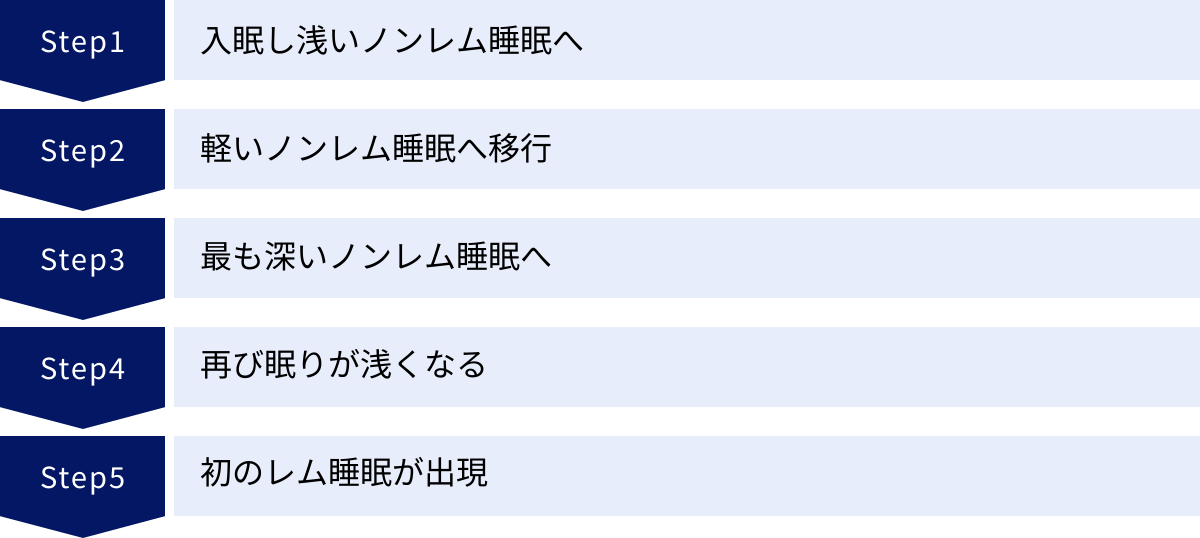

典型的な睡眠サイクルは、以下のような流れをたどります。

- 入眠: 目を閉じ、意識が遠のき始めると、まずは浅いノンレム睡眠であるステージN1に入ります。

- 軽い睡眠へ: 次に、もう少し深いノンレム睡眠であるステージN2に移行します。睡眠全体の約半分を占める、基本的な睡眠段階です。

- 深い睡眠へ: そして、最も深いノンレム睡眠であるステージN3(徐波睡眠)に到達します。ここでは脳と体が最も深く休息しており、多少の物音では目が覚めません。

- 浅い睡眠へ戻る: ステージN3の後は、再びステージN2へと眠りが浅くなっていきます。

- 最初のレム睡眠: そして、入眠から約90分後、初めてのレム睡眠が出現します。この最初のレム睡眠は通常5〜10分程度と短めです。

この①〜⑤までが、睡眠の第1サイクルです。このサイクルが終わると、再びノンレム睡眠(ステージN2)から第2サイクルが始まり、同じようにノンレム睡眠とレム睡眠が繰り返されていきます。

この「約90分周期」という知識は、「90分の倍数で起きると目覚めが良い」という説の根拠になっています。これは、睡眠サイクルが終わり、眠りが浅くなるレム睡眠やステージN2のタイミングで目覚ましをセットすると、深いノンレム睡眠(ステージN3)の途中で無理やり起こされるよりも、すっきりと目覚めやすいという考え方に基づいています。

ただし、このサイクルはきっかり90分というわけではなく、個人差が大きい(短い人で70分、長い人で120分など)ため、必ずしも「90分の倍数」が誰にでも当てはまるわけではありません。しかし、睡眠が周期的なリズムを持っていることを理解し、自分のサイクルを意識することは、快適な目覚めを得るためのヒントになります。

睡眠の前半はノンレム睡眠、後半はレム睡眠が多くなる

一晩の睡眠サイクルは、4〜5回繰り返される中で、その構成が少しずつ変化していきます。これも睡眠の非常に興味深い特徴の一つです。

睡眠の前半(夜の深い時間帯)

眠りについてから最初の2〜3サイクル、つまり夜の前半部分は、深いノンレム睡眠であるステージN3(徐波睡眠)が占める割合が非常に高くなります。 特に最初のサイクルで最も長く、深いノンレム睡眠が現れます。これは、一日の活動で疲弊した脳と体を最優先で回復・修復させるための、極めて合理的なメカニズムです。この時間帯に成長ホルモンが最も多く分泌され、脳の老廃物除去も活発に行われます。つまり、「寝入りの3時間」が、身体的な回復にとって黄金の時間と言われるのはこのためです。

睡眠の後半(朝方にかけて)

一方、睡眠の後半、つまり朝方に近づくにつれて、深いノンレム睡眠(ステージN3)はほとんど見られなくなり、代わりにレム睡眠が出現する時間が長くなっていきます。 最初のサイクルでは5〜10分程度だったレム睡眠が、最後のサイクルでは30分以上に及ぶこともあります。また、ノンレム睡眠も浅いステージN2が中心となります。これは、身体的な回復がある程度完了し、次に心のメンテナンス、すなわち記憶の整理・定着や感情の処理といった作業に時間を多く割り当てるようになるためと考えられます。

朝方によく夢を見る(あるいは夢を覚えていやすい)のは、この時間帯にレム睡眠が長く続くためです。また、眠りが浅くなるため、少しの物音や光で目が覚めやすくなります。

このように、私たちの睡眠は、一晩を通じてその役割を戦略的に変化させています。前半は「脳と体の休息・修復」に重点を置き、後半は「記憶と心の整理」にシフトする。 この巧みな時間配分によって、私たちは翌朝、心身ともにリフレッシュした状態で目覚めることができるのです。睡眠不足や不規則な生活は、この精巧なサイクルを乱し、特に回復に重要な前半の深いノンレム睡眠や、記憶定着に重要な後半のレム睡眠を妨げてしまう可能性があります。

年齢によって睡眠サイクルは変化する

睡眠のパターンは、一生を通じて同じではありません。年齢を重ねるにつれて、必要な睡眠時間だけでなく、レム睡眠とノンレム睡眠の割合やサイクルも大きく変化していきます。

新生児・乳児期

生まれたばかりの赤ちゃんは、1日に16〜18時間という非常に長い時間を眠って過ごします。そして、その睡眠の約50%がレム睡眠であるという驚くべき特徴があります。これは「活動睡眠」とも呼ばれ、急速に発達する脳の神経回路網を形成・成熟させるために極めて重要であると考えられています。また、睡眠サイクルも大人より短く、約50〜60分周期で覚醒と睡眠を繰り返します。

幼児期・学童期

幼児期になると、睡眠時間は徐々に短くなりますが、依然として深いノンレム睡眠(ステージN3)の割合が非常に高いのが特徴です。これは、体の成長に不可欠な成長ホルモンの分泌を最大化するためです。この時期に「寝る子は育つ」と言われるのは、科学的にも理にかなっているのです。

思春期

思春期には、体内時計(サーカディアンリズム)が後ろにずれる「睡眠相後退」という現象が起きやすくなります。これにより、自然と夜更かし・朝寝坊の傾向が強まります。これは単なる怠けではなく、ホルモンバランスの変化に伴う生理的な現象です。しかし、学校の始業時間など社会的な制約との間にズレが生じ、慢性的な睡眠不足に陥りやすい時期でもあります。

成人期

成人期に入ると、睡眠パターンは比較的安定します。総睡眠時間のうち、レム睡眠が約20〜25%、ノンレム睡眠が約75〜80%(そのうちN1が5%、N2が50%、N3が20%程度)という、標準的な構成になります。

高齢期

高齢になると、睡眠には顕著な変化が現れます。最も大きな変化は、深いノンレム睡眠(ステージN3)が大幅に減少、あるいはほとんど見られなくなることです。これにより、全体的に眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」が増加します。一方で、レム睡眠の割合は比較的保たれる傾向にあります。必要な総睡眠時間自体も短くなるため、「若い頃のように眠れない」と感じるのは、ある意味で自然な加齢現象と言えます。

このように、年齢ごとの睡眠パターンの変化を理解しておくことは、自分の睡眠状態を正しく評価し、不必要な不安を抱かないためにも役立ちます。

レム睡眠が不足するとどうなる?

ノンレム睡眠が「脳と体の休息」を担うのに対し、レム睡眠は「心の休息とメンテナンス」という重要な役割を担っています。したがって、睡眠時間が足りていても、何らかの理由でレム睡眠が十分に取れていないと、心と脳の機能に様々な不調が生じる可能性があります。ここでは、レム睡眠が不足した場合に起こりうる代表的な問題を2つ取り上げ、そのメカニズムと影響について詳しく解説します。

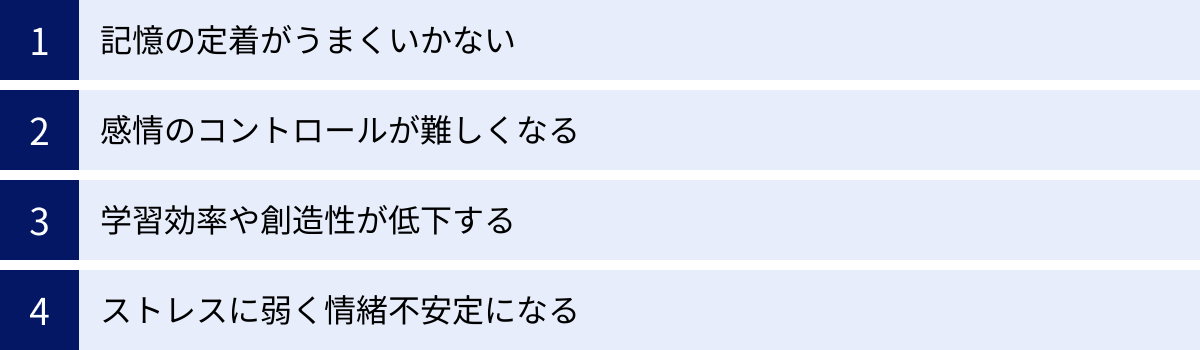

記憶の定着がうまくいかない

「一夜漬けの勉強は身につかない」とよく言われますが、これにはレム睡眠が深く関わっています。日中に学習した新しい知識やスキルは、睡眠中に整理され、脳にしっかりと刻み込まれることで長期的な記憶となります。このプロセスにおいて、レム睡眠は特に重要な役割を果たしているのです。

記憶にはいくつかの種類がありますが、レム睡眠は主に以下の2つの記憶の定着に貢献すると考えられています。

- 手続き記憶(非陳述記憶): これは、自転車の乗り方、楽器の演奏、スポーツのフォームといった、「体で覚える」スキルや技能に関する記憶です。研究では、新しいスキルを学習した後に十分な睡眠をとったグループは、睡眠不足のグループに比べて、翌日のパフォーマンスが格段に向上することが示されています。このパフォーマンス向上には、睡眠後半に多く出現するレム睡眠が大きく寄与していることが分かっています。レム睡眠中に、脳は学習した運動パターンを繰り返しシミュレーションし、神経回路を強化・最適化しているのです。

- エピソード記憶(陳述記憶): これは、昨日どこで何をしたか、誰と会ったかといった、個人的な出来事に関する記憶です。日中に経験した出来事は、まず脳の「海馬」という部分に一時的に保存されます。そして、睡眠中、特にレム睡眠の時間に、海馬から大脳皮質へと情報が転送され、長期的な記憶として統合されると考えられています。

したがって、レム睡眠が不足すると、これらの記憶の整理・定着プロセスが阻害されてしまいます。具体的には、以下のような影響が考えられます。

- 学習効率の低下: 新しく勉強した英単語や数式、歴史の年号などがなかなか覚えられない。

- スキルの上達の遅れ: ピアノの練習をしても指がスムーズに動かない、テニスの新しいフォームが身につかない。

- 創造性の低下: レム睡眠は、既存の記憶の断片を新しく結びつけ、斬新なアイデアを生み出すことにも関わっているとされます。レム睡眠が不足すると、柔軟な発想や問題解決能力が低下する可能性があります。

徹夜で勉強することは、記憶を脳に定着させるための最も重要な工程である「レム睡眠」を放棄する行為に他なりません。効率的に学習内容を身につけるためには、学習後に決して睡眠を削るのではなく、むしろ質の高い睡眠を確保することが、結果的に最大の近道となるのです。

感情のコントロールが難しくなる

レム睡眠のもう一つの重要な役割は、「感情の処理と調整」です。私たちは日々、喜びや楽しさだけでなく、怒り、不安、悲しみ、恐怖といった様々なネガティブな感情を経験します。レム睡眠は、こうした感情的な出来事の記憶から、不快な感情の「トゲ」だけを抜き取り、記憶そのものは残しつつも、感情的な苦痛を和らげるという、驚くべき働きをしています。

このプロセスには、感情の中枢である「扁桃体」と、理性を司る「前頭前野」の連携が関わっています。日中にネガティブな体験をすると扁桃体が強く活動しますが、レム睡眠中には前頭前野が扁桃体の活動を抑制・調整し、感情的な反応を鎮静化させます。いわば、一晩寝ることで、脳が感情のクールダウンを行ってくれるのです。

しかし、レム睡眠が不足すると、この感情の整理・調整機能が十分に働きません。その結果、次のような問題が生じやすくなります。

- 情緒不安定: 些細なことでイライラしたり、カッとなったりする。あるいは、理由もなく不安になったり、落ち込んだりしやすくなる。

- ストレスへの脆弱性: ストレスに対する耐性が低下し、精神的に打たれ弱くなる。普段なら気にならないような出来事にも過剰に反応してしまう。

- ネガティブ思考の増幅: 嫌な出来事をいつまでも引きずってしまい、頭の中で何度も反芻してしまう。物事を悲観的に捉えやすくなる。

- 精神疾患のリスク上昇: 慢性的なレム睡眠不足は、扁桃体の過活動を常態化させ、不安障害やうつ病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患の発症リスクを高める可能性が指摘されています。

例えば、仕事で大きなミスをして上司に叱責された日、十分なレム睡眠が取れれば、翌朝には「ミスは反省すべきだが、気持ちを切り替えて頑張ろう」と前向きに考えやすくなります。しかし、レム睡眠が不足すると、叱責された時の恐怖や悔しさといった生々しい感情がそのまま残り、翌日も「また怒られるかもしれない」という強い不安を引きずってしまうかもしれません。

このように、レム睡眠は私たちの「心の回復力(レジリエンス)」を支える土台であり、これが不足することは、精神的なバランスを崩す大きな要因となります。日中の気分がすぐれない、感情の起伏が激しいと感じる場合、それは単に性格の問題ではなく、レム睡眠の不足が背景にある可能性も考える必要があるでしょう。

睡眠の質を高めレム睡眠を整える7つの方法

レム睡眠とノンレム睡眠のバランスが取れた、質の高い睡眠を得ることは、心身の健康に不可欠です。特定の睡眠段階だけを意図的に増やすことは難しいですが、睡眠全体の質を向上させる生活習慣を心がけることで、結果的に睡眠サイクルが整い、レム睡眠も適切な量とタイミングで現れるようになります。 ここでは、科学的根拠に基づいた、睡眠の質を高めるための7つの具体的な方法をご紹介します。今日から実践できるものばかりですので、ぜひ取り入れてみてください。

① 規則正しい生活を心がける

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めるという、睡眠と覚醒のリズムを作り出しています。睡眠の質を高める上で、この体内時計を正常に保つことが最も基本的な、そして最も重要なポイントです。

体内時計を整えるための鍵は、「規則性」です。

- 毎日同じ時間に起床・就寝する: できるだけ毎日、同じ時刻にベッドに入り、同じ時刻に起きることを習慣にしましょう。これにより、体内時計が安定し、決まった時間に眠気を誘うホルモン「メラトニン」が分泌され、スムーズな入眠と質の高い睡眠につながります。

- 休日の寝坊はほどほどに: 平日の睡眠不足を補うために、休日に昼過ぎまで寝てしまうことがあるかもしれません。しかし、平日と休日の起床時刻の差が大きすぎると、体内時計が乱れる原因となります。これは「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」とも呼ばれ、月曜日の朝のだるさにつながります。休日の寝坊は、平日との差を2時間以内に留めるのが理想です。もし眠い場合は、昼食後に15〜20分程度の短い昼寝をするのが効果的です。

規則正しい生活は、睡眠サイクルそのものを安定させ、深いノンレム睡眠とそれに続くレム睡眠がリズミカルに出現するための土台となります。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計を正確にリセットするための最も強力なスイッチが「太陽の光」です。私たちの脳にある体内時計は、実は厳密には24時間より少し長い周期を持っているため、毎日リセットしないと少しずつ後ろにずれていってしまいます。

- 起床後、15分〜30分光を浴びる: 朝起きたら、まずカーテンを開けて、太陽の光を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。これにより、心身が活動モードに切り替わり、日中をシャキッと過ごすことができます。

- メラトニンの分泌をコントロールする: 朝に光を浴びると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌がストップします。そして、光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まるようにセットされます。つまり、朝7時に光を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然な眠気が訪れるという仕組みです。朝の光が、夜の快眠を予約してくれるのです。

屋外で直接浴びるのが最も効果的ですが、難しい場合は窓際で過ごすだけでも十分な効果があります。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるので、諦めずにカーテンを開ける習慣をつけましょう。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことも、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。

- 寝つきが良くなり、深い睡眠が増える: 運動をすると、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきがスムーズになります。また、多くの研究で、習慣的な運動が深いノンレム睡眠(ステージN3)の時間を増やすことが報告されています。脳と体の休息が促進され、睡眠の満足度が高まります。

- 体温のメリハリが眠りを誘う: 人は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じます。日中に運動をすると一時的に深部体温が上がりますが、夜にかけてその体温が下がる時の落差が大きくなるため、より強い眠気を誘発するのです。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳といったリズミカルな有酸素運動です。週に3〜5回、1回30分程度を目安に、無理のない範囲で続けてみましょう。ただし、注意点として、就寝直前の激しい運動は避けましょう。 交感神経が興奮してしまい、逆に寝つきが悪くなる可能性があります。運動は、就寝の3時間前までには終えるのが理想的です。

④ 就寝前にぬるめのお湯で入浴する

一日の終わりにリラックスし、スムーズな入眠を促すために、入浴の習慣を取り入れることを強くおすすめします。

- 深部体温のコントロール: 就寝の約1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのが効果的です。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、ベッドに入る頃にちょうど良く下がってくることで、自然で深い眠りへと誘導されます。

- リラックス効果: ぬるめのお湯は、心身をリラックスさせる副交感神経を優位にします。筋肉の緊張がほぐれ、心身のストレスが和らぐことで、穏やかな気持ちで眠りにつくことができます。

逆に、42℃以上の熱いお湯や、就寝直前の入浴は避けましょう。 これらは交感神経を刺激し、体を興奮状態にしてしまうため、寝つきを妨げる原因となります。忙しい日でもシャワーだけで済ませず、ぜひ湯船に浸かる時間を作ってみてください。

⑤ リラックスできる睡眠環境を整える

寝室が快適であるかどうかは、睡眠の質を大きく左右します。無意識のうちに睡眠を妨げている要因がないか、一度見直してみましょう。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、光によって分泌が抑制されます。寝室はできるだけ暗くすることが重要です。遮光カーテンを利用したり、豆電球も消したりするのが理想です。また、寝る前のスマートフォンやPCの画面が発するブルーライトは、脳を覚醒させる作用が強いため、就寝1時間前からは使用を控えるように心がけましょう。

- 音: 生活音や交通騒音などが気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(安眠効果のある特定の周波数の音を出す装置)などを活用するのも一つの手です。

- 温度・湿度: 快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度も重要です。室温は夏なら25〜26℃、冬なら22〜23℃程度、湿度は年間を通じて50〜60%が快適とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、季節に合わせて調整しましょう。

これらの物理的な環境に加えて、アロマを焚いたり、リラックスできる音楽を小さな音で流したりと、自分が心地よいと感じる空間を演出することも、質の高い睡眠につながります。

⑥ 寝る前のカフェイン・アルコール・喫煙は避ける

就寝前に摂取するものが、睡眠の質を大きく損なうことがあります。特に以下の3つには注意が必要です。

- カフェイン: コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に3〜5時間持続すると言われています。寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする原因になるため、就寝の4時間前からはカフェインを含む飲み物や食べ物は避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」としてお酒を飲む習慣がある人もいるかもしれませんが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、睡眠の後半部分でアセトアルデヒドという有害物質に分解されると、交感神経を刺激して眠りを浅くします。 特に、レム睡眠を強く抑制することが知られており、中途覚醒の原因にもなります。

- 喫煙(ニコチン): タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の喫煙は、寝つきを悪くするだけでなく、夜中にニコチンが切れることで目が覚めやすくなる原因にもなります。

これらの習慣がある方は、少しずつでも控える努力をすることが、睡眠の質を劇的に改善する一歩となります。

⑦ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を支える重要なパートナーです。体に合わない寝具は、安眠を妨げるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなり得ます。

- マットレス・敷布団: 理想的な寝姿勢(立っている時と同じように、背骨が自然なS字カーブを描く状態)を保てるものが最適です。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると肩やお尻に圧力が集中して血行が悪くなります。適度な反発力があり、体圧をうまく分散してくれるものを選びましょう。

- 枕: 枕の役割は、首とマットレスの間にできる隙間を埋め、頸椎を自然なカーブに保つことです。高さが合わないと、首や肩に負担がかかります。仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後に傾き、横向きに寝た時に首の骨が背骨と一直線になる高さが目安です。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・放湿性に優れたものを選びましょう。寝床内の温度・湿度を快適に保つことが、深い眠りにつながります。

寝具は高価なものも多いですが、可能であれば実際に店舗で試してみて、専門家のアドバイスを受けながら、自分の体格や寝姿勢に合ったものを選ぶことをお勧めします。

これらの7つの方法をすべて完璧に実践するのは難しいかもしれません。まずは一つでも二つでも、自分にできそうなことから始めてみましょう。小さな習慣の積み重ねが、最終的に睡眠サイクル全体を整え、健康で活力に満ちた毎日へと繋がっていきます。

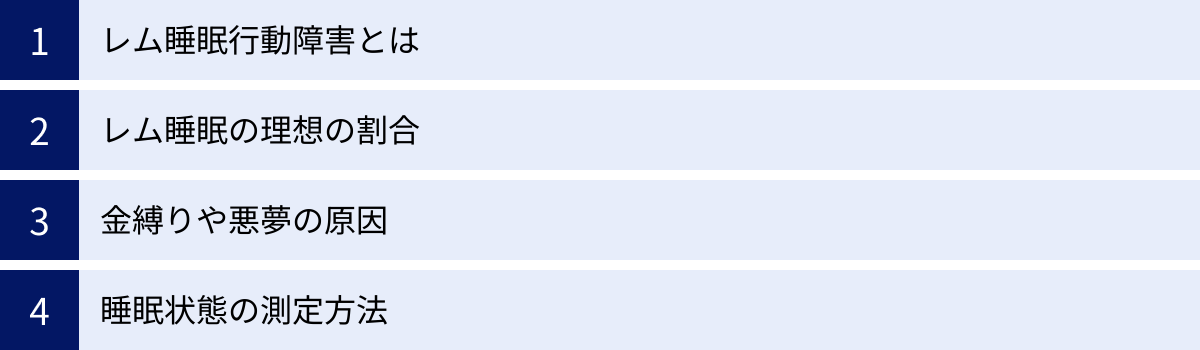

レム睡眠に関するよくある質問

ここまでレム睡眠の役割やメカニズムについて解説してきましたが、それでもまだ具体的な疑問が残っている方もいらっしゃるかもしれません。この章では、レム睡眠に関して多くの人が抱きがちな質問を取り上げ、Q&A形式で分かりやすくお答えしていきます。

レム睡眠行動障害とはどんな病気?

A. レム睡眠中に夢の内容の通りに異常な行動(叫ぶ、暴れるなど)をしてしまう睡眠障害です。

通常、レム睡眠中は「筋アトニア」という仕組みによって、脳からの運動指令が体に伝わらないようブロックされ、全身の筋肉が弛緩しています。しかし、「レム睡眠行動障害(RBD: REM Sleep Behavior Disorder)」では、この筋アトニアの機能がうまく働かなくなってしまいます。

その結果、見ている夢の内容がそのまま行動として現れてしまうのです。例えば、以下のような症状が見られます。

- 突然、大声で叫んだり、寝言とは思えないほどはっきりとした言葉を発したりする。

- 夢の中で誰かと戦っているかのように、手足を振り回したり、隣で寝ている人を殴ったり蹴ったりする。

- 恐怖から逃げる夢を見て、ベッドから転げ落ちたり、壁にぶつかったりする。

本人は眠っているため、その間の行動を覚えていないことがほとんどです。しかし、異常な行動によって本人やベッドパートナーが怪我をする危険性があるため、注意が必要です。

この病気は、特に50代以降の男性に多く見られ、パーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患の初期症状として現れることがあるため、「ただの寝相の悪さ」と軽視せず、専門医(神経内科や精神科、睡眠外来など)に相談することが非常に重要です。診断は、問診に加えて、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)でレム睡眠中の筋活動を記録することで確定します。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

レム睡眠の割合はどのくらいが理想?

A. 健康な成人の場合、総睡眠時間のうち約20〜25%が標準的ですが、個人差や年齢差が大きいため、割合自体に固執する必要はありません。

一般的に、健康な成人の睡眠は、一晩を通じて以下のような構成になっているとされています。

- レム睡眠:約20〜25%

- ノンレム睡眠:約75〜80%

- ステージN1(うたた寝):約5%

- ステージN2(軽い睡眠):約50%

- ステージN3(深い睡眠):約20%

例えば、8時間(480分)睡眠をとった場合、レム睡眠の時間は約96分〜120分程度ということになります。しかし、これはあくまで平均的な数値です。前述の通り、年齢によってこの割合は大きく変動します。 赤ちゃんでは約50%を占めますし、高齢になるとノンレム睡眠の深いステージが減るなど、構成が変化します。

また、同じ成人であっても個人差は大きく、日中の活動内容や体調によっても変動します。そのため、理想的な割合の数値を追い求めること自体にはあまり意味がありません。

最も重要な指標は、「日中の心身の状態」です。

- 朝、すっきりと目覚められるか?

- 日中に強い眠気を感じずに、集中して活動できるか?

- 気分の浮き沈みが激しくなく、情緒が安定しているか?

これらの問いに「はい」と答えられるのであれば、たとえ睡眠アプリなどで計測したレム睡眠の割合が平均値から多少ずれていたとしても、あなたにとっては質の良い睡眠がとれている可能性が高いと言えます。割合の数字に一喜一憂するのではなく、自分自身の心と体の声に耳を傾けることが大切です。

レム睡眠中に金縛りや悪夢を見るのはなぜ?

A. 金縛りはレム睡眠中の「意識」と「体」の覚醒のズレ、悪夢は感情を司る脳の部位の活発化が原因です。

金縛り(睡眠麻痺)について

金縛りの正式な医学用語は「睡眠麻痺」です。これは、レム睡眠中に何らかのきっかけで意識だけが覚醒に近い状態に戻ってしまったにもかかわらず、体の筋肉はレム睡眠の特徴である「筋アトニア(弛緩状態)」のままであるために起こります。「意識ははっきりしているのに、体を動かそうとしても全く動かない、声も出せない」という恐怖体験となります。

これは、レム睡眠から覚醒への移行がうまくいかなかった場合に生じる生理現象の一種であり、基本的には病気ではありません。疲労、ストレス、不規則な睡眠リズムなどが誘因となることがあります。

悪夢について

レム睡眠中は、記憶や感情を司る「海馬」や「扁桃体」といった脳の領域が非常に活発に活動しています。特に、不安や恐怖といったネガティブな感情を処理する扁桃体が活発になるため、夢の内容も感情的で、時には恐ろしいものになりやすいのです。

日中に強いストレスを受けたり、不安な出来事があったりすると、その情報が整理される過程で悪夢として現れることがあります。また、体調不良や高熱、服用している薬の影響などで見ることもあります。

ほとんどの悪夢は一時的なものですが、あまりに頻繁で、眠ること自体に恐怖を感じるようになり、日常生活に支障をきたす場合は「悪夢障害」という睡眠障害の可能性もあるため、専門家への相談を検討しましょう。

自分のレム睡眠の状態を測定する方法はある?

A. 医療機関での精密検査が最も正確ですが、家庭用の睡眠トラッカーでもある程度の傾向は把握できます。

自分のレム睡眠を含む睡眠サイクルを正確に把握するには、いくつかの方法があります。

- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)

これは、最も正確に睡眠状態を測定できる専門的な検査です。病院や専門の検査施設に一泊して、頭に電極をつけて脳波を、顔に電極をつけて眼球運動やあごの筋活動を、その他にも呼吸、心拍数、血中の酸素飽和度などを一晩中記録します。この検査によって、レム睡眠、ノンレム睡眠(ステージN1〜N3)、覚醒時間を分単位で正確に判定できます。睡眠時無呼吸症候群やレム睡眠行動障害などの診断に用いられます。 - 家庭用睡眠トラッカー

近年普及しているスマートウォッチや指輪型のウェアラブルデバイスには、睡眠追跡機能が搭載されているものが多くあります。これらのデバイスは、主に以下の情報から睡眠段階を「推定」しています。- 加速度センサー: 体の動きの有無や大きさから、覚醒しているか眠っているかを判断します。

- 心拍数センサー: 睡眠段階によって心拍数やその変動パターンが異なることを利用し、レム睡眠(心拍が不規則になりやすい)、ノンレム睡眠(心拍が安定して下がる)などを推定します。

これらのデバイスは医療機器ではないため、PSGほどの正確性はありません。 特に、動きの少ない覚醒状態を浅い睡眠と誤認したり、レム睡眠と浅いノンレム睡眠の区別が曖昧だったりすることがあります。しかし、日々の睡眠時間や睡眠パターンの「傾向」を手軽に可視化し、自分の睡眠に関心を持つきっかけとしては非常に有用です。昨晩はよく眠れたか、生活習慣を変えたら睡眠に変化があったか、といったことを客観的なデータで振り返るのに役立つでしょう。