「夜、しっかり寝ているはずなのに、日中に強い眠気を感じる」「家族からいびきや呼吸が止まっていると指摘された」このような悩みを抱えていませんか。それは、単なる寝不足ではなく、睡眠の質そのものに問題が隠れているサインかもしれません。

睡眠は、心と体の健康を維持するために不可欠な要素です。しかし、その質を自分自身で正確に把握することは非常に困難です。そこで重要となるのが、睡眠の状態を科学的かつ客観的に評価する睡眠ポリグラフ検査(Polysomnography、略してPSG)です。

この記事では、睡眠関連疾患の診断における「ゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)」とされる睡眠ポリグラフ検査(PSG)について、その目的やわかること、検査の種類、入院・検査の具体的な流れ、気になる費用、そして検査を受ける上での注意点まで、網羅的に詳しく解説します。

この記事を読めば、睡眠ポリグラフ検査に関する漠然とした不安や疑問が解消され、ご自身の睡眠の問題と向き合うための第一歩を踏み出すことができるでしょう。

目次

睡眠ポリグラフ検査(PSG)とは

睡眠ポリグラフ検査(PSG)とは、睡眠中の身体に起こる様々な生理現象を、一晩にわたって同時に記録し、睡眠の質と量を客観的に評価するための精密検査です。英語の「Polysomnography(ポリソムノグラフィ)」を略してPSGと呼ばれており、「ポリ(Poly)」は「多くの」、「ソムノ(Somno)」は「睡眠」、「グラフィ(Graphy)」は「記録」を意味します。その名の通り、睡眠に関する多角的なデータを収集・解析し、睡眠障害の診断、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症度を正確に判定するために行われます。

私たちの睡眠は、単純に「眠っている」か「起きている」かの二元論で語れるものではありません。睡眠中、脳や体は非常に複雑でダイナミックな活動を繰り返しています。PSGは、この目に見えない活動を可視化するための、いわば「睡眠の健康診断」です。

具体的には、頭や顔、胸、足など、体の様々な部位にセンサーを取り付け、以下のような多岐にわたる情報を記録します。

- 脳波(EEG): 脳の電気的な活動を記録し、レム睡眠やノンレム睡眠(浅い眠り・深い眠り)といった睡眠段階を判定します。

- 眼球運動(EOG): 目の動きを記録します。特に、急速な眼球運動はレム睡眠の重要な指標となります。

- オトガイ筋電図(EMG): 顎の筋肉の緊張度を記録します。レム睡眠中は全身の筋肉が緩む(筋弛緩)ため、その状態を評価します。

- 呼吸(気流)センサー: 鼻と口の空気の流れを測定し、呼吸が止まっている(無呼吸)か、弱くなっている(低呼吸)かを検出します。

- 胸部・腹部の動き(呼吸努力): 呼吸に伴う胸とお腹の動きを記録し、呼吸をしようと努力しているかを確認します。

- 心電図(ECG): 睡眠中の心拍数やリズムを記録し、不整脈などの異常がないかを調べます。

- 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2): 指先に取り付けたセンサーで、血液中の酸素濃度を連続的に測定します。無呼吸によって酸素濃度が低下していないかを確認します。

- 下肢筋電図(EMG): 足の筋肉の動きを記録し、「むずむず脚症候群」や「周期性四肢運動障害」など、足の異常な動きがないかを調べます。

- いびきの音(マイク): いびきの有無や大きさを記録します。

- 体位センサー: 仰向け、横向きなど、睡眠中の体の向きを記録します。

これらの膨大なデータを専門の臨床検査技師が解析することで、「睡眠の量(総睡眠時間)」だけでなく、「睡眠の構造(質)」、そして「睡眠中に発生している異常なイベント(無呼吸や体の動きなど)」を総合的に評価できます。

自分の感覚や家族からの指摘だけでは、睡眠の問題の全体像を掴むことはできません。例えば、「いびきがうるさい」という現象の裏には、深刻な無呼吸が隠れているかもしれません。また、「日中眠い」という症状の原因が、自分では気づいていない夜中の頻繁な覚醒(脳波上の覚醒)にある可能性もあります。PSGは、こうした自覚症状の裏にある客観的な事実を明らかにし、適切な治療方針を決定するための、最も信頼性が高く、不可欠な検査なのです。

睡眠ポリグラフ検査でわかること

睡眠ポリグラフ検査(PSG)は、単に「眠れているか」を調べるだけでなく、睡眠の「質」と、その質を低下させている原因を多角的に解明します。一晩の検査から得られる膨大なデータは、専門家によって詳細に解析され、私たちの睡眠の全体像を浮き彫りにします。ここでは、PSGによって具体的にどのようなことがわかるのかを詳しく見ていきましょう。

まず、PSGの最も基本的な役割は、「睡眠構造の評価」です。睡眠は一様ではなく、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が、約90〜120分の周期で繰り返されています。ノンレム睡眠はさらに、眠りの深さによってステージN1(うとうと)、N2(浅い眠り)、N3(深い眠り、徐波睡眠)に分けられます。健康な成人の場合、一晩の睡眠のうち、レム睡眠が約20〜25%、ノンレム睡眠が約75〜80%を占め、特に睡眠前半には心身の回復に重要な深いノンレム睡眠(N3)が多く出現します。PSGでは脳波を解析することで、各睡眠ステージの割合や出現パターンが正常かどうかを評価できます。例えば、深い眠りが極端に少ない、レム睡眠がほとんど出てこないといった異常は、睡眠の質の低下を直接的に示しています。

次に重要なのが、「睡眠の分断」の検出です。睡眠が分断されるとは、眠りが断片的になり、連続性が損なわれている状態を指します。本人が夜中に目が覚めたと自覚する「中途覚醒」はもちろんのこと、PSGでは本人が全く自覚していない、脳波上だけの短い覚醒(微小覚醒、Arousal)」をも捉えることができます。この微小覚醒は、呼吸の乱れや体の動きなどがきっかけで頻繁に起こることがあり、たとえ睡眠時間が長くても、脳や体を十分に休ませることができなくなります。結果として、日中の強い眠気や倦怠感、集中力の低下といった問題を引き起こします。PSGは、この微小覚醒の回数を正確にカウントし、睡眠の質がどれだけ妨げられているかを客観的に数値化します。

そして、PSGが特に威力を発揮するのが、「呼吸イベントの検出と評価」です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断において中心的な役割を果たします。具体的には、鼻と口の気流センサーによって、10秒以上呼吸が停止する「無呼吸」や、呼吸の量が著しく減少する「低呼吸」を検出します。さらに、これらの呼吸イベントが1時間あたりに何回発生したかを示す「無呼吸低呼吸指数(AHI)」を算出します。このAHIは、SASの重症度を判断する上で最も重要な指標となります。

呼吸イベントと同時に、「血中酸素飽和度(SpO2)の低下」も監視します。呼吸が止まったり浅くなったりすると、体内に取り込まれる酸素の量が減少し、血液中の酸素濃度が低下します。この低酸素状態が繰り返し起こることは、心臓や脳に大きな負担をかけ、長期的には高血圧、心筋梗塞、脳卒中といった生命を脅かす合併症のリスクを高めます。PSGでは、酸素飽和度がどの程度まで、どれくらいの頻度で低下しているかを詳細に記録し、合併症のリスクを評価します。

その他にも、心電図からは呼吸イベントに伴う不整脈の有無、下肢筋電図からは周期性四肢運動障害のような不随意な体の動き、ビデオモニタリング(同時に行う場合)からはレム睡眠行動障害に見られるような異常行動など、睡眠を妨げる様々な要因を捉えることができます。

このように、PSGは睡眠に関するあらゆる情報を統合的に分析することで、なぜ日中眠いのか、なぜ疲れが取れないのか、その根本原因を突き止めるための詳細なマップを提供してくれるのです。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症度

睡眠ポリグラフ検査(PSG)でわかることの中でも、特に重要なのが睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症度判定です。この判定には、前述の無呼吸低呼吸指数(Apnea Hypopnea Index: AHI)という客観的な指標が用いられます。

AHIは、睡眠1時間あたりの「無呼吸」と「低呼吸」の合計回数を示します。

- 無呼吸(Apnea): 口や鼻の気流が10秒以上停止した状態。

- 低呼吸(Hypopnea): 換気量(呼吸の深さ)が基準値から30%以上低下し、それに伴い動脈血酸素飽和度(SpO2)が3%以上低下するか、脳波上の覚醒(Arousal)を伴う状態。

例えば、7時間の睡眠中に無呼吸と低呼吸が合計で140回あった場合、AHIは「140回 ÷ 7時間 = 20回/時」となります。このAHIの数値に基づいて、SASの重症度は以下のように分類されます。

| 重症度 | AHI(1時間あたりの無呼吸・低呼吸回数) | 状態の目安 |

|---|---|---|

| 正常 | 5回未満 | 健常な範囲。治療の必要は基本的にない。 |

| 軽症 | 5回以上 15回未満 | 1時間に5〜14回、呼吸の停止・低下が起きている状態。日中の眠気などの症状がなければ経過観察となることもある。 |

| 中等症 | 15回以上 30回未満 | 1時間に15〜29回、呼吸の停止・低下が起きている状態。2〜4分に1回は呼吸が乱れている計算になり、治療が推奨される。 |

| 重症 | 30回以上 | 1時間に30回以上、呼吸の停止・低下が起きている状態。2分に1回以上呼吸が乱れており、心血管系への負担が大きく、積極的な治療が必須とされる。 |

この重症度分類は、治療方針を決定する上で極めて重要です。

一般的に、AHIが20回以上で日中の眠気などの症状を伴う場合や、AHIが30回以上の重症例では、CPAP(シーパップ)療法という治療法が保険適用の対象となります。CPAP療法は、睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぐ、SASに対する最も効果的な治療法です。

PSGによってAHIを正確に把握することで、「自分の症状は治療が必要なレベルなのか」「どのような治療法が適切なのか」を、客観的なデータに基づいて判断できます。また、治療開始後に再度PSGを行うことで、CPAP療法によってAHIがどの程度改善したかを確認し、治療効果を客観的に評価することも可能です。

つまり、PSGは単に病名をつけるだけでなく、個々の患者さんに最適な治療を提供するための羅針盤としての役割を担っているのです。

睡眠ポリグラフ検査の種類

睡眠の状態を調べる検査には、目的や精度、検査場所に応じていくつかの種類があります。大きく分けると、自宅で手軽に行える「簡易検査」と、医療機関に一泊入院して行う「精密検査(PSG)」の2つです。ここでは、それぞれの検査の特徴、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

簡易検査(自宅)

簡易検査は、その名の通り、自宅で比較的簡単に行えるスクリーニング(ふるい分け)を目的とした検査です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いが強い方を効率的に見つけ出すために用いられます。

- 目的と位置づけ:

簡易検査の主な目的は、「睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いかどうか」を判断することです。いびき、日中の眠気、起床時の頭痛といった典型的な症状がある場合に、まず最初に行われることが多い検査です。これはあくまでスクリーニングであり、この検査だけでSASの確定診断を下すことはできません。また、むずむず脚症候群やナルコレプシーといった、呼吸以外の原因による睡眠障害の診断は困難です。 - 測定項目と流れ:

医療機関で検査機器一式を借り、説明を受けて自宅に持ち帰ります。就寝前に自分でセンサーを装着して眠り、翌朝に機器を取り外して医療機関に返却します。測定する項目は、精密検査(PSG)に比べて少なく、主に以下の2〜3項目です。- 呼吸(鼻の気流): 鼻の下にチューブを当て、呼吸の状態を記録します。

- 血中酸素飽和度(SpO2): 指先にクリップのようなセンサーを取り付け、血液中の酸素濃度を測定します。

- 心拍数: 指先のセンサーで同時に測定されることがほとんどです。

- メリット:

- 手軽さ: 入院の必要がなく、普段と同じ環境である自宅で検査を受けられるため、仕事や家庭の都合をつけやすいのが最大のメリットです。

- 費用: 精密検査に比べて費用が安価です。保険適用(3割負担)の場合、自己負担額は3,000円〜5,000円程度が一般的です。

- 精神的負担の軽減: 病院に泊まることへの抵抗感がある方でも受けやすい検査です。

- デメリット:

- 限定的な情報: 脳波を測定しないため、実際に眠っている時間(総睡眠時間)や睡眠の深さ(睡眠段階)を正確に把握できません。そのため、算出される無呼吸低呼吸指数(AHI)は、機器を装着していた時間全体で計算されるため、実際の睡眠時間で計算した場合よりも過小評価される傾向があります(偽陰性)。

- 診断の限界: 呼吸イベント以外の睡眠障害(周期性四肢運動障害、レム睡眠行動障害など)は検出できません。

- センサーの脱落: 自分で装着するため、寝ている間にセンサーが外れてしまい、正確なデータが取れない可能性があります。

簡易検査の結果、AHIが40回以上の明らかな重症と判断された場合は、CPAP療法の導入を検討することがありますが、AHIが40回未満の場合や、症状があるにも関わらず簡易検査で異常が見られなかった場合には、確定診断のために後述の精密検査(PSG)が必要となります。

精密検査(入院)

精密検査は、本記事で詳しく解説している睡眠ポリグラフ検査(PSG)そのものを指します。睡眠障害診断の「ゴールドスタンダード」とされ、確定診断を行うための最も信頼性の高い検査です。

- 目的と位置づけ:

精密検査の目的は、睡眠の状態を総合的かつ詳細に評価し、睡眠障害の確定診断を行うことです。簡易検査でSASが疑われた方の重症度を正確に判定したり、簡易検査では陰性だったものの症状が続く方の原因を特定したり、SAS以外の睡眠障害が疑われる場合などに実施されます。 - 測定項目と流れ:

医療機関に一泊入院して行われます。夕方に入院し、専門の臨床検査技師が全身に20個以上のセンサーを丁寧に取り付けます。測定項目は前述の通り、脳波、眼球運動、筋電図、心電図、呼吸、血中酸素飽和度、いびき、体位など多岐にわたります。技師が別室から一晩中モニターで状態を監視するため、センサーが外れたり、何か問題が起きたりしてもすぐに対応してもらえます。 - メリット:

- 高い精度と網羅性: 脳波を測定することで、正確な睡眠時間と睡眠段階を把握できるため、極めて精度の高いAHIを算出できます。これにより、SASの重症度を正確に判定できます。

- 多様な疾患の診断: 呼吸イベントだけでなく、周期性四肢運動障害、レム睡眠行動障害、ナルコレプシーなど、様々な睡眠障害の診断が可能です。

- 信頼性: 専門の技師が管理・監視するため、センサーの脱落などのトラブルが少なく、質の高いデータを確実に得ることができます。

- デメリット:

- 負担の大きさ: 一泊の入院が必要となるため、時間的な制約があります。また、普段と違う環境で眠ることにストレスを感じる方もいます。

- 費用: 簡易検査に比べて費用が高くなります。保険適用(3割負担)の場合、入院費を含めて20,000円〜50,000円程度が目安です。

- 予約の待ち時間: 検査を実施できる施設やベッド数には限りがあるため、予約してから検査まで数週間〜数ヶ月待つこともあります。

簡易検査と精密検査(PSG)の比較

| 項目 | 簡易検査(自宅) | 精密検査(PSG・入院) |

|---|---|---|

| 目的 | スクリーニング(SASの可能性の判定) | 確定診断(SASの重症度判定、他疾患の診断) |

| 場所 | 自宅 | 医療機関(一泊入院) |

| 測定項目 | 呼吸、血中酸素飽和度、心拍数など(少ない) | 脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図など(多い) |

| 脳波測定 | なし | あり |

| AHIの精度 | やや低い(過小評価の可能性) | 非常に高い |

| 診断できる病気 | 主にSASの疑い | SAS、周期性四肢運動障害、ナルコレプシーなど多数 |

| 費用(3割負担) | 約3,000円~5,000円 | 約20,000円~50,000円 |

| メリット | 手軽、安価、普段の環境で検査できる | 精度が高い、多様な疾患を診断できる、信頼性が高い |

| デメリット | 精度が低い、診断できる病気が限られる | 入院が必要、高価、予約が取りにくい場合がある |

どちらの検査が適切かは、個人の症状や状況によって異なります。まずは専門医に相談し、最適な検査方法を選択することが重要です。

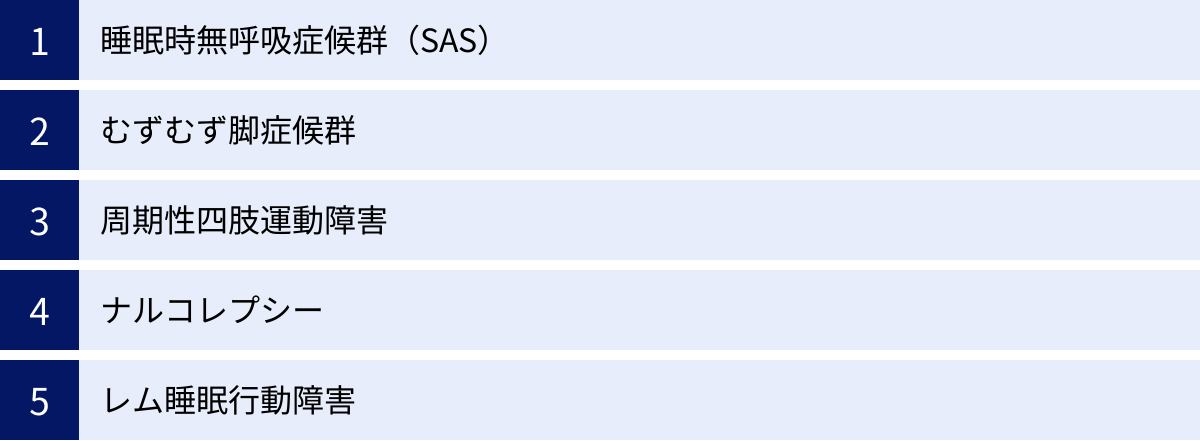

睡眠ポリグラフ検査で診断できる主な病気

睡眠ポリグラフ検査(PSG)は、その網羅的なデータ収集能力により、睡眠時無呼吸症候群(SAS)だけでなく、睡眠の質を低下させる様々な病気の診断に役立ちます。ここでは、PSGによって診断がつく代表的な睡眠障害について解説します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

PSGは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の確定診断と重症度判定における最も重要な検査です。SASは、睡眠中に気道が繰り返し閉塞することで、無呼吸(呼吸の停止)や低呼吸(呼吸の低下)が起こる病気です。

PSGでは、鼻と口の気流センサーで無呼吸・低呼吸の回数を直接カウントし、1時間あたりの回数を示すAHI(無呼吸低呼吸指数)を正確に算出します。同時に、指先のセンサーで血中酸素飽和度(SpO2)の低下具合を、胸と腹のセンサーで呼吸努力の有無を、心電図で不整脈の発生を捉えます。これらの情報を総合することで、「どのくらい呼吸が乱れているか(AHI)」「それによって体にどれだけ負担がかかっているか(低酸素、心拍数の変動)」を客観的に評価し、軽症・中等症・重症の判定を下します。この重症度に基づいて、CPAP療法などの適切な治療法が選択されます。

むずむず脚症候群

むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome: RLS)は、主に夕方から夜にかけて、じっと座っていたり横になったりしていると、脚(時には腕にも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった言葉で表現しがたい不快感が生じ、脚を動かしたくてたまらなくなる病気です。この不快感は、脚を動かすことで一時的に和らぎます。

この症状は特に安静時に強くなるため、ベッドに入ってから寝つくまでの時間を著しく妨げ(入眠困難)、睡眠不足の原因となります。PSG自体がRLSを直接診断するわけではありませんが、診断の補助として非常に有用です。PSGでは、RLSの患者さんによく見られる入眠潜時の著しい延長(寝つくまでに非常に時間がかかること)や、後述する周期性四肢運動障害(PLMD)を高頻度に合併している様子が記録されます。問診による症状の確認と合わせて、PSGの客観的データは診断の確度を高めます。

周期性四肢運動障害

周期性四肢運動障害(Periodic Limb Movement Disorder: PLMD)は、睡眠中に本人の意思とは関係なく、足(主に足首や足の指)が「ピクン、ピクン」と周期的に繰り返し動く病気です。多くの場合、患者さん自身にこの動きの自覚はなく、ベッドパートナーから指摘されて初めて気づくことも少なくありません。

この一見些細な動きが、脳を短い覚醒状態(微小覚醒)に引き戻してしまいます。その結果、睡眠が断片的になり、深い眠りが得られなくなります。日中の眠気や倦怠感の原因がわからなかった人が、PSGを受けて初めてこの病気が原因だと判明するケースも珍しくありません。PSGでは、両足のすねの筋肉に装着した筋電図センサーによって、この特有の周期的な運動を正確に捉えることができます。動きの頻度や、それに伴う脳波の覚醒反応を記録することで、確定診断に至ります。

ナルコレプシー

ナルコレプシーは、日中に場所や状況を選ばず、突然耐え難い眠気に襲われて眠り込んでしまうことを主症状とする神経疾患です。その他にも、笑ったり驚いたりしたときに全身の力が抜けてしまう「情動脱力発作(カタプレキシー)」や、入眠時の「金縛り(睡眠麻痺)」、寝入りばなの鮮明な「入眠時幻覚」といった特徴的な症状を伴うことがあります。

ナルコレプシーの診断には、夜間の睡眠状態を評価するPSGと、その翌日に行うMSLT(睡眠潜時反復検査)の2つがセットで必須となります。まず、夜間のPSGによって、他の睡眠障害(特にSAS)が日中の眠気の原因でないことを確認します。その上で、ナルコレプシーに特徴的な所見である「夜間入眠時レム睡眠期(SOREMPs)」、つまり寝ついてから15分以内という非常に早い段階でレム睡眠が出現する現象がないかを確認します。翌日に行うMSLTは、日中の眠気の程度を客観的に測定する検査で、2時間おきに5回、ベッドで横になり、どれだけ早く眠りに落ちるかを測定します。このMSLTで、平均入眠潜時が8分以下、かつ2回以上のSOREMPsが確認されると、ナルコレプシーと診断されます。

レム睡眠行動障害

レム睡眠行動障害(REM Sleep Behavior Disorder: RBD)は、夢の内容に反応して、大声で叫んだり、笑ったり、誰かを殴る・蹴るといった暴力的な行動をとったりする病気です。通常、夢を見るレム睡眠中は、脳は活発に活動していますが、脳幹の働きによって全身の骨格筋は弛緩し(力が抜けた状態)、体が動かないようになっています。しかし、RBDではこの筋肉を弛緩させる仕組みがうまく機能しないため、夢の中の行動がそのまま現実の動きとして現れてしまいます。

PSGはRBDの診断に不可欠です。検査では、脳波でレム睡眠期であることを確認しながら、同時に顎や手足の筋電図を測定し、本来は抑制されているはずの筋活動が異常に高まっていること(筋弛緩の欠如)を証明します。多くの場合、ビデオカメラで睡眠中の様子を同時に撮影し、夢見に一致した異常行動が、レム睡眠期に、かつ筋緊張の亢進を伴って起きていることを確認することで、確定診断に至ります。本人だけでなく、ベッドパートナーに怪我をさせてしまう危険性もあるため、早期の診断と治療が重要です。

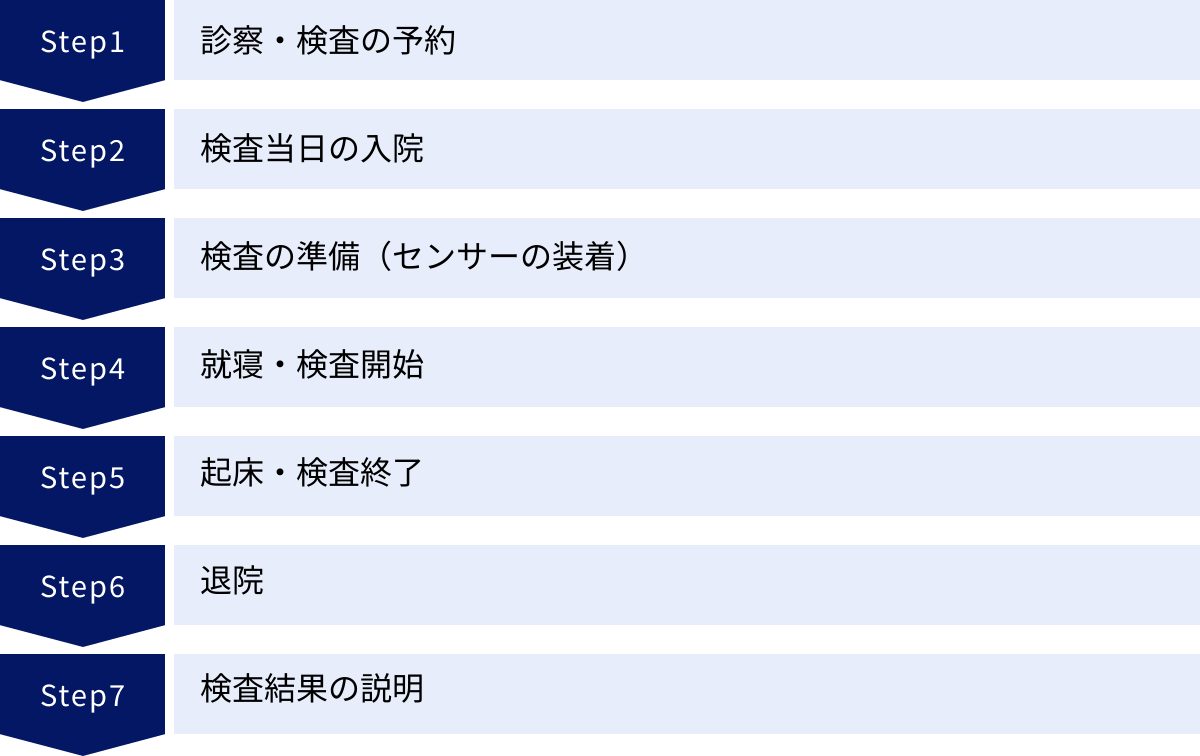

睡眠ポリグラフ検査の入院・検査の流れ

精密検査である睡眠ポリグラフ検査(PSG)は、医療機関に一泊入院して行われます。初めて検査を受ける方にとっては、どのような流れで進むのか不安に感じることも多いでしょう。ここでは、一般的な入院・検査の流れを時系列に沿って詳しく解説します。

診察・検査の予約

まず、PSGを受けるためには専門医による診察が必要です。日中の眠気、いびき、呼吸の停止、足のむずむず感など、気になる症状について医師に詳しく伝えます。診察の結果、医師がPSGによる精密検査が必要だと判断した場合に、検査の予約を行います。検査を実施できる医療機関やベッド数には限りがあるため、予約から検査当日まで数週間から数ヶ月程度待つこともあります。予約時には、検査の日程だけでなく、入院当日の流れや持ち物、費用などについて説明がありますので、不明な点があればこの時点で確認しておきましょう。

検査当日の入院

検査当日は、医療機関から指定された時間(通常は夕方から夜にかけて)に入院手続きを行います。受付を済ませた後、病室へ案内されます。病室は個室であることが多いですが、施設の状況によっては相部屋の場合もあります。検査が始まるまでは、食事を済ませたり、読書をしたりと、リラックスして過ごすことができます。普段通りの生活リズムで過ごすことが、より正確なデータを取るために重要です。

検査の準備(センサーの装着)

就寝時間に合わせて、専門の臨床検査技師が病室へ来て、検査の準備を始めます。ここからがPSG検査の本格的なスタートです。技師は、脳波、眼球運動、筋電図、心電図、呼吸、血中酸素飽和度などを測定するための、合計20個以上のセンサーを体に取り付けていきます。

- 頭部: 脳波を測定するため、頭皮の数カ所にクリーム状のペーストを使って小さな電極を貼り付けます。

- 顔面: 目の動きを測るためにこめかみ付近、顎の筋肉の緊張を測るために下顎にセンサーを貼り付けます。

- 鼻・口: 呼吸の気流を測るためのセンサーを鼻の下に装着します。

- 胸部・腹部: 心電図を測るための電極シールと、呼吸の動きを測るための伸縮性のあるバンドを胸と腹に巻きます。

- 指先: 血中酸素飽和度と脈拍を測るためのクリップ状のセンサーを取り付けます。

- 足: 足の動きを測るために、両足のすねに筋電図センサーを貼り付けます。

これらのセンサーからのコードは、手のひらサイズの小さな計測器にまとめられます。装着には、約30分から1時間程度の時間がかかります。技師は一つひとつ丁寧に説明しながら進めてくれるので、痛みや強い不快感を感じることはほとんどありません。

就寝・検査開始

全てのセンサーの装着が完了し、正常にデータが取れていることを確認したら、消灯して就寝となります。できるだけ普段通りの時間に眠りにつくようにしましょう。たくさんのコードが付いているため、最初は違和感があるかもしれませんが、多くの人は次第に慣れて眠ることができます。

検査中は、臨床検査技師が別室のモニタリングルームで、一晩中あなたの睡眠状態をリアルタイムで監視しています。脳波や呼吸、心電図などのデータがモニターに映し出されており、センサーが外れたり、何か異常があったりした場合には、技師がすぐに対応できる体制が整っています。

起床・検査終了

翌朝、指定された時間(午前6時〜7時頃)になると、技師が起こしに来てくれます。これで一晩の検査は終了です。技師が手際よく全てのセンサーと電極を取り外してくれます。頭皮につけたペーストは少し残ることがありますが、多くの施設ではシャワーを浴びることができるので、洗い流すことが可能です。

退院

センサーを取り外した後は、朝食をとり、身支度を整えます。特に問題がなければ、午前中のうちに退院となります。入院期間は基本的に一泊二日です。仕事前に退院して、そのまま出勤する方も少なくありません。

検査結果の説明

検査で記録された一晩の膨大なデータは、専門家によって詳細に解析されます。この解析作業には時間がかかるため、検査結果はすぐにはわかりません。通常、約1〜2週間後に、改めて外来を受診し、担当医から詳しい説明を受けます。

結果説明の際には、睡眠の各ステージの割合、AHI(無呼吸低呼吸指数)の具体的な数値、酸素飽和度の最低値、睡眠中にどのような異常イベントが起きていたかなど、詳細なレポートを見ながら説明が行われます。そして、その結果に基づいて最終的な診断が下され、今後の治療方針(CPAP療法、マウスピース、生活習慣の改善など)について話し合われます。

睡眠ポリグラフ検査の費用

睡眠ポリグラフ検査(PSG)を受けるにあたり、多くの方が気になるのが費用でしょう。検査には「簡易検査」と「精密検査」があり、それぞれ費用が異なります。ここでは、保険適用(3割負担)の場合の一般的な自己負担額について解説します。

注意点:

記載する費用はあくまで目安です。医療機関の種類(大学病院、クリニックなど)や設備、個室利用の有無、同時に行われる診察や処置によって変動します。正確な費用については、必ず受診する医療機関に事前にご確認ください。

簡易検査の費用

自宅で行う簡易検査は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニングとして行われます。入院が不要なため、費用は比較的安価です。

- 保険適用(3割負担)の場合の自己負担額:約3,000円 〜 5,000円

この費用には、検査機器のレンタル料とデータ解析料が含まれています。医療機関で機器を受け取り、自宅で一晩測定し、後日返却するという流れになります。手軽にSASの可能性を調べたい場合の第一選択肢となりやすい検査です。

精密検査の費用

医療機関に一泊入院して行う精密検査(PSG)は、確定診断のための検査であり、使用する機器や専門スタッフの人件費、入院費用がかかるため、簡易検査よりも高額になります。

- 保険適用(3割負担)の場合の自己負担額:約20,000円 〜 50,000円

この費用には、PSG検査料、入院基本料、食事代などが含まれます。費用の幅が広いのは、以下のような要因によるものです。

- 病室の種類: 大部屋か個室かによって入院料が変わります。個室を希望する場合、差額ベッド代が別途必要になることがあります。

- 医療機関の規模: 大学病院や総合病院、専門クリニックなど、施設の体制によって料金設定が異なります。

- 検査内容: 標準的なPSGに加え、ビデオ撮影などのオプションが付く場合、費用が加算される可能性があります。

高額療養費制度の活用

精密検査の費用は数万円にのぼるため、経済的な負担が大きいと感じる方もいるかもしれません。しかし、日本の公的医療保険には「高額療養費制度」があります。これは、1ヶ月間(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた部分が後から払い戻される制度です。

上限額は年齢や所得によって異なりますが、例えば70歳未満で標準的な所得の方の場合、1ヶ月の自己負担上限額は約8万円程度です。PSG検査だけで上限を超えることは稀ですが、同月内に他の手術や治療を受けた場合には、合算して申請できる可能性があります。ご自身の加入している健康保険組合や協会けんぽ、市町村の国民健康保険窓口などで確認してみましょう。

費用に関するまとめ

費用の面だけを見ると簡易検査の方が魅力的ですが、検査の目的と得られる情報の質が全く異なります。簡易検査はあくまで「ふるい分け」であり、確定診断やSAS以外の病気の特定には精密検査が不可欠です。医師とよく相談の上、ご自身の症状や状況に最も適した検査を選択することが重要です。

睡眠ポリグラフ検査を受ける際の注意点

睡眠ポリグラフ検査(PSG)で正確なデータを取得するためには、検査前日や当日の過ごし方が重要になります。また、入院に際していくつか準備が必要です。ここでは、検査をスムーズに、そして快適に受けるための注意点をまとめました。

入院時の持ち物

一泊二日の入院に必要なものを準備しましょう。医療機関によってアメニティの提供状況が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

【必須の持ち物】

- 健康保険証、診察券、各種医療証: これらがないと保険適用が受けられません。絶対に忘れないようにしましょう。

- パジャマ: 前開きで、ゆったりとしたタイプのものが推奨されます。胸やお腹にセンサーを取り付けるため、上下が分かれていて着脱しやすいものが便利です。

- 普段服用している薬、お薬手帳: 医師や看護師に内容を伝えるためにも、お薬手帳を持参しましょう。

- 洗面用具: 歯ブラシ、歯磨き粉、洗顔料、タオルなど。

- 着替え: 翌日に着る下着や服。

【あると便利な持ち物】

- スリッパ: 病室内での移動に。

- 本、雑誌、タブレット端末、イヤホンなど: 検査開始までの待ち時間にリラックスして過ごすためのもの。

- 飲み物: 水やお茶など。カフェインの入っていないものを用意しましょう。

- アイマスク、耳栓: 普段と違う環境で眠りにくい方は、使い慣れたものがあると安心です。

- スマートフォンの充電器

検査前日の過ごし方

検査前日の過ごし方も、検査結果に影響を与える可能性があります。

- 十分な睡眠: 徹夜や極端な寝不足は避け、できるだけ普段通りの睡眠時間を確保するよう心がけましょう。寝不足の状態で検査を受けると、睡眠の構造が通常と異なり、正確な評価が難しくなる場合があります。

- アルコールの摂取を控える: アルコールはレム睡眠を抑制し、睡眠を浅くする作用があります。また、筋肉を弛緩させるため、いびきや無呼吸を悪化させる可能性もあります。正確なデータを取るため、検査前日の飲酒は控えましょう。

検査当日の過ごし方(食事・入浴など)

検査当日は、普段の体の状態を記録するために、いくつかの制限があります。

- カフェインの摂取を避ける: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど、カフェインを含む飲み物は覚醒作用があり、寝つきを悪くしたり睡眠を浅くしたりします。検査当日の昼以降は、カフェインの摂取を避けてください。

- 昼寝を避ける: 普段昼寝の習慣がない方は、検査当日は昼寝をしないようにしましょう。昼寝をすると夜の寝つきが悪くなり、検査の妨げになる可能性があります。

- 入浴・シャワーを済ませておく: センサーを装着した後は、入浴やシャワーができません。入院前に自宅で済ませてくるか、病院の指示に従ってください。

- 整髪料・化粧を控える: 頭皮に脳波測定用の電極を、顔に眼球運動や筋電図のセンサーを取り付けます。ワックス、スプレー、ジェルなどの整髪料は電極の装着を妨げるため、使用しないでください。また、顔に貼るセンサーのために、お化粧も落としておく必要があります。

- 食事: 夕食は通常通りとって構いませんが、暴飲暴食は避けましょう。

- 爪のマニキュア: 指先に血中酸素飽和度を測るセンサーを取り付けます。ジェルネイルや色の濃いマニキュアは光の透過を妨げ、正確に測定できない場合があります。可能であれば、事前に落としておきましょう。

これらの注意点を守ることで、より信頼性の高い検査データを得ることができ、ご自身の睡眠の問題を正確に把握することにつながります。

睡眠ポリグラフ検査に関するよくある質問

初めて睡眠ポリグラフ検査(PSG)を受けるにあたって、多くの方が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によく寄せられる質問に対して、分かりやすくお答えします。

検査に痛みはありますか?

A. 基本的に痛みはありません。

PSGで使用するセンサーや電極は、皮膚の表面に貼り付けたり、伸縮性のあるバンドで固定したりするだけです。注射のように針を刺すことは一切ありませんので、ご安心ください。

ただし、いくつかの点で違和感を覚える可能性はあります。

- 電極の固定: 頭皮に脳波用の電極を固定する際に、導電性のペースト(クリーム)を使用します。このペーストが少しひんやりしたり、髪が引っ張られるような感覚があったりするかもしれません。

- テープのかぶれ: センサーを固定するために医療用のテープを使用します。肌が弱い方は、テープでかぶれたり、剥がす際に軽い刺激を感じたりすることがあります。事前に肌が弱いことを技師に伝えておくと、低刺激性のテープを使ってもらえる場合があります。

総じて、痛みを伴う検査ではないと理解していただいて問題ありません。

センサーをつけたまま眠れますか?

A. ほとんどの方は問題なく眠ることができます。

全身に20個以上のセンサーと多数のコードがつながっている状態を想像すると、「こんな状態で眠れるわけがない」と不安に思うかもしれません。確かに、装着直後はコードの存在が気になったり、窮屈に感じたりすることもあるでしょう。

しかし、臨床検査技師は、できるだけ睡眠の妨げにならないように配慮してくれます。コードは絡まないように一本にまとめられ、寝返りを打っても差し支えないように長さに余裕を持たせて配置されます。

多くの方は、最初は違和感があっても、検査が始まる頃には慣れてきて、普段通り、あるいはそれ以上にぐっすりと眠ってしまいます。むしろ、長年睡眠の問題を抱えていた方からは「久しぶりによく眠れた」という声が聞かれることもあります。万が一、どうしても眠れない場合でも、その状態もデータとして記録されるため、心配しすぎる必要はありません。

検査中に寝返りはできますか?

A. はい、寝返りは自由にできます。

「寝返りを打ってセンサーが外れたらどうしよう」と心配になる方も多いですが、寝返りを打つことは全く問題ありません。前述の通り、コードは動きを妨げないように工夫されています。普段通り、リラックスして寝返りを打ってください。

万が一、大きな動きによってセンサーが外れてしまったり、位置がずれてしまったりした場合でも心配は不要です。別室でモニタリングしている技師がすぐに気づき、必要であれば部屋に来て直してくれます。検査の精度を気にして、不自然にじっとしている必要はありません。

検査中にトイレに行きたくなったらどうしますか?

A. 我慢せずに技師を呼んでください。

睡眠中にトイレに行きたくなるのは自然なことです。我慢すると睡眠に集中できず、かえって検査に影響します。

病室にはナースコールやインターホンが設置されていますので、それを使って技師を呼び出してください。呼び出しを受けると、技師が部屋に来て、体につけている計測器と、ベッドサイドの本体をつなぐコネクタを一時的に外してくれます。これにより、センサーを体につけたままの状態でトイレに行くことができます。トイレが終わったら、再度技師が来てコネクタを接続してくれます。遠慮なく、いつでも技師を呼んでください。

検査はどこで受けられますか?

A. 睡眠障害を専門とする医療機関で受けられます。

睡眠ポリグラフ検査は、専門の設備と人員が必要なため、どこの病院でも受けられるわけではありません。一般的には、以下のような診療科を持つ医療機関で実施されています。

- 睡眠外来、睡眠医療センター

- 呼吸器内科(特に睡眠時無呼吸症候群を多く診療しています)

- 循環器内科

- 耳鼻咽喉科

- 精神科、心療内科

- 神経内科

まずは、いびきや日中の眠気といった症状で、かかりつけの内科医に相談してみるのが一つの方法です。そこで専門機関を紹介してもらうこともできます。また、インターネットで「お住まいの地域名 + 睡眠外来」や「地域名 + 睡眠時無呼吸症候群」などと検索して、専門のクリニックを探すことも可能です。

まとめ

本記事では、睡眠の質を客観的に評価するための精密検査である「睡眠ポリグラフ検査(PSG)」について、その全体像を詳しく解説しました。

睡眠ポリグラフ検査(PSG)とは、脳波や呼吸、心電図など、睡眠中の体の様々な生理現象を記録することで、睡眠の量と質を総合的に評価する、最も信頼性の高い検査です。この検査により、自分では気づくことのできない睡眠の問題を可視化し、適切な診断と治療につなげることができます。

特に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の確定診断と重症度判定においては、PSGは不可欠なゴールドスタンダードです。AHI(無呼吸低呼吸指数)という客観的な数値に基づいて重症度を判断し、CPAP療法などの治療方針を決定するための重要な根拠となります。さらに、むずむず脚症候群やナルコレプシーなど、SAS以外の様々な睡眠障害の診断にも威力を発揮します。

検査は、一泊入院して行われ、専門の技師が全身にセンサーを取り付け、一晩かけてデータを計測します。費用は保険適用(3割負担)で約2〜5万円が目安ですが、高額療養費制度の対象となる可能性もあります。検査を受ける際は、前日からのアルコールやカフェインの制限、当日の持ち物など、いくつかの注意点を守ることで、より正確なデータを得ることができます。

センサーを多数装着することへの不安や、普段と違う環境で眠れるかといった心配もあるかもしれませんが、痛みはなく、多くの方が問題なく検査を終えています。

もしあなたが、日中の耐え難い眠気、家族から指摘される激しいいびきや呼吸の停止、すっきりしない目覚めといった症状に悩んでいるのであれば、それは体が発している重要なサインです。放置すれば、生活の質を損なうだけでなく、将来的には深刻な健康問題につながる恐れもあります。

睡眠に関する悩みは、決して個人の気合や根性で解決できる問題ではありません。まずは勇気を出して、睡眠外来や呼吸器内科など、専門の医療機関の扉を叩いてみてください。 睡眠ポリグラフ検査は、あなたの健康的な毎日を取り戻すための、確かな第一歩となるはずです。