「最近、週末に10時間以上寝てしまう」「たくさん寝ているはずなのに、日中の眠気がとれない」といった経験はありませんか。十分な睡眠は健康に不可欠ですが、必要以上に長い睡眠時間は、単なる寝過ぎではなく、心身の不調や何らかの病気が隠れているサインかもしれません。

この記事では、長時間睡眠の目安から、その背後にある原因、考えられる病気、そして心身への悪影響までを網羅的に解説します。さらに、睡眠の質を高めて寝過ぎを改善するための具体的な方法や、医療機関を受診すべきケースについても詳しくご紹介します。ご自身の睡眠について見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

目次

長時間睡眠(寝過ぎ)の目安とは?

「長時間睡眠」や「寝過ぎ」という言葉を耳にしますが、具体的に何時間以上寝るとそう呼ばれるのでしょうか。ここでは、成人の適切な睡眠時間と、年齢による違いを解説し、長時間睡眠の目安を明らかにします。

成人の適切な睡眠時間

一般的に、成人に推奨される睡眠時間は6時間から8時間程度とされています。しかし、これはあくまで平均的な目安であり、すべての人に当てはまるわけではありません。必要な睡眠時間には個人差があり、遺伝的な要因も関わっていると考えられています。

重要なのは、睡眠時間の長さそのものよりも「日中のパフォーマンスが良好に保たれているか」という点です。例えば、7時間の睡眠で日中に強い眠気を感じることなく、集中力を維持して活動できる人にとって、7時間が適切な睡眠時間です。一方で、8時間寝ても日中に眠気があったり、頭がすっきりしなかったりする場合は、睡眠時間が足りていない、あるいは睡眠の質に問題がある可能性があります。

この観点から「長時間睡眠」を定義すると、一般的に9時間以上眠っても日中の眠気や倦怠感が解消されない状態が一つの目安と考えられます。もちろん、前日に徹夜をするなどして睡眠が不足した翌日に長く眠るのは、身体の正常な回復プロセスです。しかし、そうした特別な理由がないにもかかわらず、慢性的に9時間、10時間と眠り続けてしまう、あるいは眠らないと心身の調子が整わないという場合は、その原因を探る必要があります。

自分にとっての最適な睡眠時間を見つけるためには、休暇などを利用して、目覚ましをかけずに自然に目が覚めるまで眠り、日中の体調を観察してみるのが一つの方法です。数日間続けることで、自分が必要とするおおよその睡眠時間が見えてくるでしょう。単に長く寝ているだけでなく、それに伴って何らかの不調を感じるかどうかが、注意すべき長時間睡眠かどうかを判断する重要な分かれ道となります。

年齢によって必要な睡眠時間は変わる

必要な睡眠時間は、生涯を通じて一定ではありません。特に、脳や身体が急速に発達する小児期には多くの睡眠が必要であり、加齢とともにその時間は減少していく傾向にあります。

米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、年齢別の推奨睡眠時間を公表しています。これは世界中の睡眠専門家によって広く参照されており、自分の睡眠時間が適切かどうかを判断する上での良い指標となります。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0〜3ヶ月 | 14〜17時間 |

| 乳児 | 4〜11ヶ月 | 12〜15時間 |

| 幼児 | 1〜2歳 | 11〜14時間 |

| 未就学児 | 3〜5歳 | 10〜13時間 |

| 学童期 | 6〜13歳 | 9〜11時間 |

| 思春期(ティーンエイジャー) | 14〜17歳 | 8〜10時間 |

| 若年成人 | 18〜25歳 | 7〜9時間 |

| 成人 | 26〜64歳 | 7〜9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7〜8時間 |

参照:National Sleep Foundation

この表からわかるように、思春期までは8時間以上の睡眠が推奨されており、成人であっても最大9時間までは適切な範囲内とされています。したがって、例えば16歳の高校生が毎日9時間寝ているとしても、それは成長に必要な正常な睡眠である可能性が高いのです。

一方で、高齢になると睡眠は浅くなり、夜中に目が覚める「中途覚醒」が増える傾向があります。そのため、総睡眠時間としては短くなることが一般的です。もし65歳以上の方が毎日10時間以上寝床にいる場合、それは睡眠の質の低下を時間で補おうとしているサインかもしれません。

このように、長時間睡眠かどうかを判断する際には、まず自分の年齢における推奨睡眠時間の範囲を把握することが重要です。その上で、推奨時間を大幅に超えており、かつ日中の眠気や倦怠感などの不調を伴う場合に、初めて「問題のある長時間睡眠」の可能性を考えるべきでしょう。

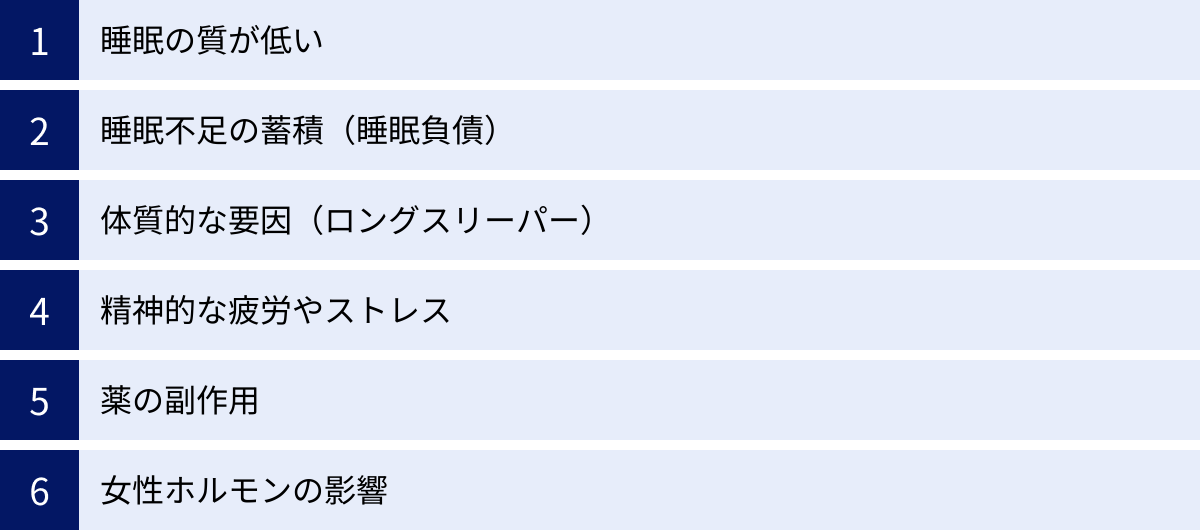

睡眠時間が長くなる主な原因

慢性的な長時間睡眠の背景には、さまざまな原因が考えられます。病気が隠れている場合もありますが、まずは日常生活の中に潜む原因から見直していくことが大切です。ここでは、睡眠時間が長くなる主な原因を6つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

睡眠の質が低い

長時間眠っても疲れが取れない、すっきりしないという場合、最も考えられるのが「睡眠の質」の低下です。睡眠は、浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)が約90分のサイクルで繰り返されています。このサイクルが乱れ、特に心身の回復に重要な深いノンレム睡眠が不足すると、脳や身体は十分な休息を得られません。その結果、不足した質を量で補おうとして、無意識のうちに睡眠時間が長くなってしまうのです。

睡眠環境が悪い

快適な睡眠を得るためには、寝室の環境が非常に重要です。自分では気づかないうちに、睡眠環境が悪いために眠りが浅くなっているケースは少なくありません。

- 光:寝室が明るすぎると、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されます。豆電球や常夜灯のわずかな光、カーテンの隙間から漏れる街灯の光でさえ、睡眠の質を低下させる原因となり得ます。就寝時はできるだけ部屋を暗くすることが理想です。

- 音:時計の秒針の音、家電の作動音、屋外の交通騒音など、睡眠を妨げる音はさまざまです。特に、突然の大きな音は、本人が意識しなくても脳を覚醒させてしまいます。静かな環境を確保できない場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの方法です。

- 温度・湿度:寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、体温調節のために身体が働き、深い眠りに入りにくくなります。夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%程度が快適な睡眠環境の目安とされています。季節に合わせて寝具や空調を調整しましょう。

- 寝具:身体に合わないマットレスや枕も、睡眠の質を低下させる大きな要因です。硬すぎるマットレスは身体への圧迫が強く、柔らかすぎると腰が沈み込んで寝姿勢が崩れます。枕の高さが合わないと、首や肩のこり、いびきの原因にもなります。

ストレスや不安

精神的なストレスや不安も、睡眠の質を著しく低下させます。ストレスを感じると、身体は緊張状態となり、自律神経のうち活動を司る「交感神経」が優位になります。本来、夜間はリラックスを司る「副交感神経」が優位になるべきところ、交感神経が高いままだと、寝付きが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)、早朝に目が覚めてしまったりします。

また、ストレスは「コルチゾール」というホルモンの分泌を促します。コルチゾールは血糖値を上げ、身体を活動モードにする働きがあるため、夜間に分泌量が多いと覚醒レベルが上がり、深い睡眠が妨げられます。このように、ストレスによって断片化された質の低い睡眠を補うため、結果的に長時間寝床にいるという状況に陥りがちです。

睡眠不足の蓄積(睡眠負債)

「睡眠負債」とは、日々のわずかな睡眠不足が借金(負債)のように積み重なっていく状態を指します。例えば、平日は仕事や勉強で5時間しか眠れず、週末に10時間以上寝て「寝だめ」をする、という生活を送っている人は多いのではないでしょうか。

この「寝だめ」こそが、長時間睡眠の一つの原因です。身体が不足した睡眠を取り戻そうとするため、休日の睡眠時間が長くなるのは自然な反応です。しかし、慢性的な睡眠負債とその解消のための寝だめを繰り返していると、体内時計が大きく乱れます。月曜日の朝に起きるのが非常につらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」という状態に陥り、週明けのパフォーマンス低下を招くだけでなく、長期的に見て心身の健康リスクを高める可能性も指摘されています。一時的な睡眠不足の解消策としては有効な場合もありますが、根本的な解決にはなっていないことを理解する必要があります。

体質的な要因(ロングスリーパー)

長時間睡眠の人の中には、病気や生活習慣の問題ではなく、体質的に長い睡眠を必要とする「ロングスリーパー(長時間睡眠者)」が存在します。一般的に、成人で毎日9時間以上の睡眠を必要とし、それ以下の睡眠では日中の活動に支障をきたす人のことを指します。

ロングスリーパーは人口の数パーセント程度と非常にまれな存在です。彼らにとって9時間や10時間の睡眠は、平均的な人が7時間眠るのと同じであり、健康を維持するために不可欠なものです。長時間眠った後はすっきりと目覚め、日中も眠気を感じることなく元気に活動できるのが特徴です。

自分がロングスリーパーかどうかを判断するには、以下の点を参考にしてみましょう。

- 子供の頃からずっと睡眠時間が長かったか

- 家族にも同じように睡眠時間が長い人がいるか

- 長く寝た翌日は、心身ともに快調か

これらの条件に当てはまる場合、病的な長時間睡眠ではなく、体質的なロングスリーパーである可能性が高いと言えます。ロングスリーパーの場合、無理に睡眠時間を短くしようとすると、かえって体調を崩してしまうため注意が必要です。

精神的な疲労やストレス

前述した「睡眠の質」の低下につながるストレスとは別に、極度の精神的疲労や慢性的なストレス状態そのものが、身体に多くの睡眠を要求することがあります。これは、脳が疲労から回復しようとする防御反応の一種と考えることができます。

特に、仕事での過労や人間関係の悩み、大きなライフイベントなどを経験し、精神的に消耗しきっている状態(バーンアウト)では、何もする気が起きず、ただひたすら眠り続けてしまうことがあります。これは、後述する「うつ病」などの精神疾患の一歩手前の状態である可能性も考えられます。身体からの「これ以上は限界だ」というサインとして、過度な眠気が現れているのかもしれません。

薬の副作用

服用している薬の副作用によって、日中の眠気が強まったり、睡眠時間が長くなったりすることもあります。眠気を引き起こす可能性のある代表的な薬には、以下のようなものがあります。

- 抗ヒスタミン薬:花粉症やアレルギー性鼻炎、蕁麻疹などに使われる薬。

- 抗不安薬・睡眠薬:精神科や心療内科で処方される薬。

- 一部の抗うつ薬:特に鎮静作用の強いタイプ。

- 一部の降圧薬(血圧を下げる薬)。

- 鎮咳薬(咳止め)や総合感冒薬。

これらの薬を服用し始めてから眠気が強くなったと感じる場合は、薬の副作用が原因である可能性が高いです。ただし、自己判断で薬の服用を中止するのは非常に危険です。必ず処方した医師や薬剤師に相談し、薬の変更や調整について指示を仰ぐようにしてください。

女性ホルモンの影響

女性は、生涯を通じてホルモンバランスが大きく変動し、それが睡眠に影響を与えることがあります。

- 月経周期:排卵後から月経が始まるまでの「黄体期」には、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増えます。プロゲステロンには体温を上昇させる作用と、強い眠気を引き起こす作用があります。そのため、月経前に日中の眠気が強くなり、睡眠時間が長くなることがあります。

- 妊娠:特に妊娠初期は、プロゲステロンの分泌量が急激に増加するため、多くの女性が強い眠気を経験します。これは、胎児を育むために身体を休ませようとする自然な反応です。

- 更年期:閉経前後の更年期には、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。これにより自律神経が乱れ、ほてりやのぼせ(ホットフラッシュ)、動悸、寝汗などが起こり、睡眠が妨げられやすくなります。不眠に悩む人が多い一方で、ホルモンバランスの乱れによる疲労感から、日中に強い眠気を感じたり、過眠傾向になったりする人もいます。

これらのホルモンバランスの変化による眠気は、ある程度生理的なものですが、日常生活に支障をきたすほどつらい場合は、婦人科などで相談することをおすすめします。

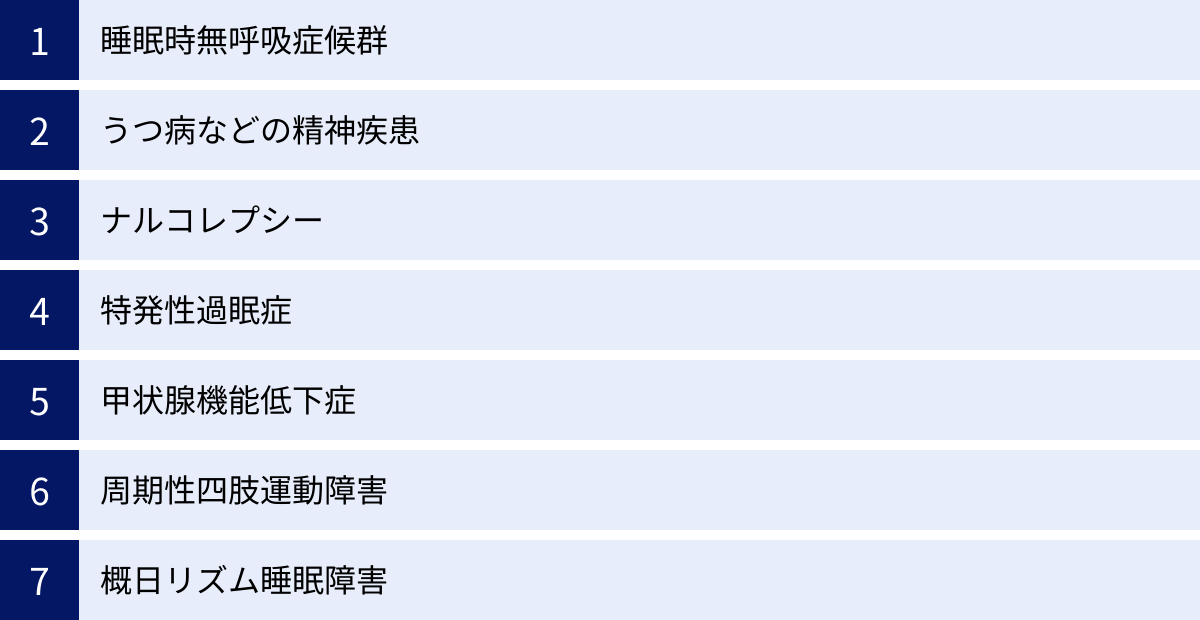

睡眠時間が長い場合に考えられる病気

生活習慣を見直しても改善しない、あるいは日中の活動に深刻な支障をきたすほどの長時間睡眠や眠気がある場合、その背景には何らかの病気が隠れている可能性があります。ここでは、過眠症状を引き起こす代表的な病気について解説します。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、過眠の原因として最も頻度が高く、注意すべき病気の一つです。睡眠中に気道が塞がることで、10秒以上の呼吸停止が繰り返し起こります。呼吸が止まるたびに脳は覚醒(本人は覚えていない微小な覚醒)して呼吸を再開させようとするため、一晩中「睡眠と覚醒」が繰り返されることになります。

これにより、睡眠が著しく分断され、深いノンレム睡眠がほとんど得られなくなります。その結果、いくら長く寝ても脳と身体は休息できず、睡眠の質が極端に低下します。この質の低下を補うために睡眠時間が長くなる傾向があり、さらに日中には激しい眠気、集中力の低下、倦怠感などの症状が現れます。

主なサインは、大きないびきと、家族から指摘される睡眠中の呼吸停止です。その他、起床時の頭痛や口の渇き、夜間の頻尿なども特徴的な症状です。肥満や顎が小さい人に多いとされていますが、痩せている人でも発症します。放置すると高血圧、心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病のリスクを著しく高めるため、疑わしい場合は早期の受診が不可欠です。

うつ病などの精神疾患

うつ病の典型的な睡眠障害は「不眠(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)」ですが、「過眠」もまた、うつ病の重要な症状の一つです。特に、10代〜20代の若年層に多いとされる「非定型うつ病」では、不眠よりも過眠の傾向が強く見られます。

うつ病になると、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスが崩れ、感情や意欲、そして睡眠覚醒リズムの調節がうまくいかなくなります。身体的・精神的なエネルギーが枯渇し、現実から逃避するように長時間眠り続けてしまう「逃避としての睡眠」が見られることもあります。

過眠の症状に加えて、2週間以上にわたって気分が沈み込む、何事にも興味や喜びを感じられない、疲れやすい、自分を責めてしまうといった症状が当てはまる場合は、うつ病の可能性を考え、精神科や心療内科への相談を検討すべきです。双極性障害(躁うつ病)のうつ状態でも、同様に過眠症状が現れることがよくあります。

ナルコレプシー

ナルコレプシーは、日中に突然、抗いがたい眠気に襲われることを主症状とする神経疾患です。時間や場所を選ばずに、例えば会話中や食事中、歩行中であっても、数分から数十分程度の居眠り(睡眠発作)を繰り返します。

この病気は、脳内で覚醒を維持する働きを持つ「オレキシン」という神経伝達物質が不足することによって起こると考えられています。夜間の睡眠も不安定で分断されやすいため、日中の強い眠気につながります。

ナルコレプシーには、睡眠発作の他に以下のような特徴的な症状があります。

- 情動脱力発作(カタプレキシー):笑ったり、驚いたり、喜んだりした時に、突然、全身の筋肉の力が抜けてしまう発作。

- 入眠時幻覚:寝入りばなに非常に鮮明で生々しい夢(幻覚)を見る。

- 睡眠麻痺:いわゆる「金縛り」。寝入りばなや目覚めた直後に身体を動かせなくなる。

これらの症状に心当たりがある場合は、睡眠障害の専門医による診断が必要です。

特発性過眠症

特発性過眠症も、ナルコレプシーと同様に日中の強い眠気を主症状とする病気ですが、情動脱力発作は見られません。夜間に10時間以上という十分すぎる睡眠をとっても眠気が解消されず、日中もすっきりとしない状態が続きます。

ナルコレプシーの居眠りが比較的短時間で覚醒するとすっきりするのに対し、特発性過眠症の居眠りは1時間以上と長く、目覚めた後も強い眠気や混乱状態(睡眠酩酊)が続くのが特徴です。朝もなかなか起きられず、目覚まし時計が何個あっても気づかない、といったエピソードもよく聞かれます。

その名の通り、原因が特定されていない「特発性」の疾患ですが、日常生活への影響は非常に大きいため、専門医による診断と治療が重要となります。

甲状腺機能低下症

甲状腺は、喉仏の下にある蝶のような形をした臓器で、全身の代謝を活発にする甲状腺ホルモンを分泌しています。甲状腺機能低下症は、このホルモンの分泌が不足する病気です。

甲状腺ホルモンが不足すると、全身のエネルギー代謝が低下するため、非常に強い倦怠感や疲労感、無気力感に襲われます。身体が常に省エネモードになっているような状態で、その結果として活動性が低下し、長時間眠り続けてしまう「過眠」の症状が現れます。

眠気の他にも、寒がり、体重増加、むくみ、便秘、皮膚の乾燥、脱毛といった多彩な症状を伴うのが特徴です。これらの症状が複数当てはまる場合は、内科や内分泌内科で血液検査を受けることで診断が可能です。

周期性四肢運動障害

周期性四肢運動障害は、睡眠中に本人の意思とは関係なく、足(時には腕)がピクピクと周期的に動く病気です。多くの場合、本人はこの動きに気づいていません。しかし、この動きに伴って脳が瞬間的に覚醒(微小覚醒)するため、一晩に何百回も眠りが中断されてしまいます。

その結果、睡眠時無呼吸症候群と同様に睡眠の質が著しく低下し、日中の眠気や熟睡感の欠如、起床時の疲労感などを引き起こします。脚の不快感のために寝付けない「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」と合併することも多くあります。家族から睡眠中の足の動きを指摘されたり、朝起きるとシーツが乱れていたりする場合は、この病気を疑う必要があります。

概日リズム睡眠障害

私たちの身体には、約24時間周期の体内時計(概日リズム)が備わっており、睡眠と覚醒のリズムを調節しています。概日リズム睡眠障害は、この体内時計が社会的な生活リズムとずれてしまうことで、望ましい時間帯に眠ったり起きたりできなくなる状態の総称です。

代表的なものに「睡眠・覚醒相後退障害」があります。これは、体内時計が後ろにずれてしまい、深夜(例えば午前3時や4時)にならないと眠れず、朝も起きられない、いわゆる極端な夜更かし朝寝坊型です。無理に朝起きようとすると深刻な睡眠不足に陥り、日中の強い眠気の原因となります。そして、その不足分を補うために、休日に昼過ぎまで寝てしまうといった長時間睡眠につながります。

本人の「だらしない生活」と誤解されがちですが、体内時計の特性による障害であり、本人の意思だけで修正するのは困難な場合があります。

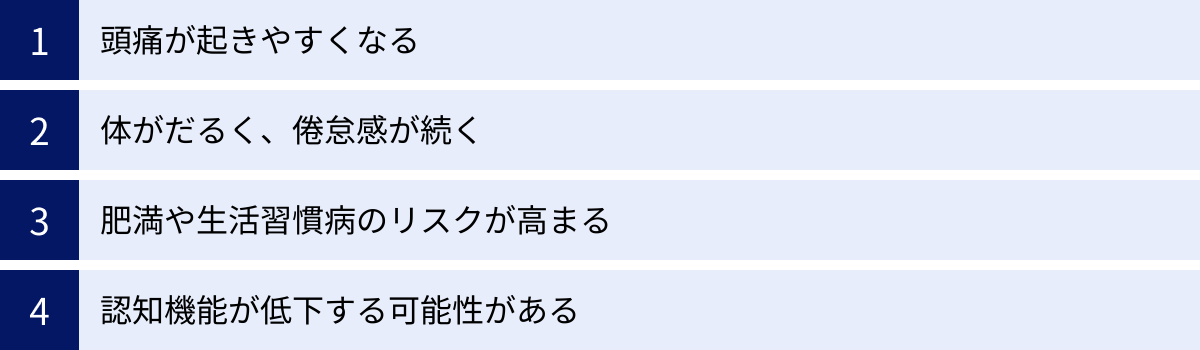

長時間睡眠が心身に与える悪影響

病気や体質ではなく、単なる「寝過ぎ」が習慣化している場合、それはそれで心身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。「たくさん寝ることは良いこと」と一概には言えず、過剰な睡眠はかえって健康リスクを高めることが研究で示唆されています。

頭痛が起きやすくなる

休日にいつもより長く寝た後、ズキズキとした頭痛に悩まされた経験がある人もいるでしょう。これは「週末頭痛」や「寝過ぎ頭痛」とも呼ばれる現象です。

この頭痛の明確なメカニズムは完全には解明されていませんが、いくつかの説が考えられています。一つは、睡眠中に脳の血管が拡張し、その周囲にある三叉神経を刺激することで頭痛が誘発されるという説です。特に、睡眠と関連の深いセロトニンという神経伝達物質が、血管の収縮・拡張に関わっているとされ、睡眠リズムの乱れがセロトニンの変動を引き起こし、頭痛につながると考えられています。

また、長時間寝ている間は水分補給ができないため、軽い脱水状態になることも一因とされます。さらに、寝過ぎによる体内時計の乱れは自律神経のバランスを崩し、頭痛を引き起こすきっかけになることもあります。

体がだるく、倦怠感が続く

「たくさん寝たはずなのに、起きたら逆に体がだるい」というのも、寝過ぎが引き起こす代表的な不調です。これにはいくつかの理由が考えられます。

まず、長時間にわたって同じ姿勢で寝続けることで、特定の筋肉が圧迫され続け、血行が悪くなります。これにより、筋肉が硬直し、身体の節々が痛んだり、重く感じられたりします。適度な寝返りは血行を促し、体圧を分散させるために重要ですが、寝過ぎるとそのバランスが崩れやすくなります。

さらに、体内時計の乱れも大きく影響します。私たちの身体は、普段起きる時間に合わせて、覚醒を促すホルモンであるコルチゾールを分泌し始めます。しかし、いつもより大幅に遅い時間に起きると、このホルモン分泌のタイミングと実際の覚醒時間がずれてしまいます。その結果、脳と身体がスムーズに覚醒モードに移行できず、ぼーっとした状態や倦怠感が長く続いてしまうのです。

肥満や生活習慣病のリスクが高まる

近年、多くの疫学研究で、9時間以上の長時間睡眠が、肥満、2型糖尿病、高血圧、心臓病、脳卒中といった生活習慣病のリスク上昇と関連していることが報告されています。

例えば、米国の看護師を対象とした大規模な追跡調査では、睡眠時間が9〜11時間の人は、8時間の人に比べて、調査期間中に糖尿病を発症するリスクが高いことが示されました。他の研究でも、長時間睡眠と体重増加やメタボリックシンドロームとの関連が指摘されています。

この関連の背後にあるメカニズムは複雑です。まず単純に、寝ている時間が長いほど日中の身体活動量が減少し、消費カロリーが少なくなることが挙げられます。また、睡眠時間の乱れが、食欲を増進させるホルモン「グレリン」と、食欲を抑制するホルモン「レプチン」のバランスを崩し、過食につながる可能性も指摘されています。さらに、インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」を高めるという報告もあります。

ただし、これらの研究の多くは相関関係を示しているに過ぎず、長時間睡眠が直接の原因であるという因果関係が証明されたわけではない点には注意が必要です。長時間睡眠の背景に、うつ病や睡眠時無呼吸症候群といった、それ自体が生活習慣病のリスクとなる病気が隠れている可能性も十分に考えられます。いずれにせよ、慢性的な長時間睡眠は、健康状態を見直すための重要な警告サインと言えるでしょう。

認知機能が低下する可能性がある

長時間睡眠と認知機能の関係についても、いくつかの研究が行われています。特に高齢者を対象とした研究では、長すぎる睡眠時間(例:9時間以上)と、将来的な認知機能の低下や認知症の発症リスクとの間に関連が見られるという報告があります。

脳内の老廃物(アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなど)は、主に深い睡眠中に脳脊髄液によって洗い流されることがわかっています。適度な質の良い睡眠が、この脳の浄化システムにとって重要です。長時間睡眠がなぜ認知機能低下と関連するのか、そのメカニズムはまだ不明ですが、睡眠の質が悪いことの表れであったり、あるいは過剰な睡眠が何らかの形で脳の生理機能に悪影響を及ぼしたりする可能性が考えられています。

また、生活習慣病のリスクと同様に、これも因果関係が逆である可能性、つまり、認知機能低下の非常に早い段階の症状として、睡眠覚醒リズムの調節不全や過眠が現れているという見方もできます。いずれにしても、高齢者の睡眠時間が急に長くなった、日中もぼーっとしている時間が増えた、といった変化には注意が必要です。

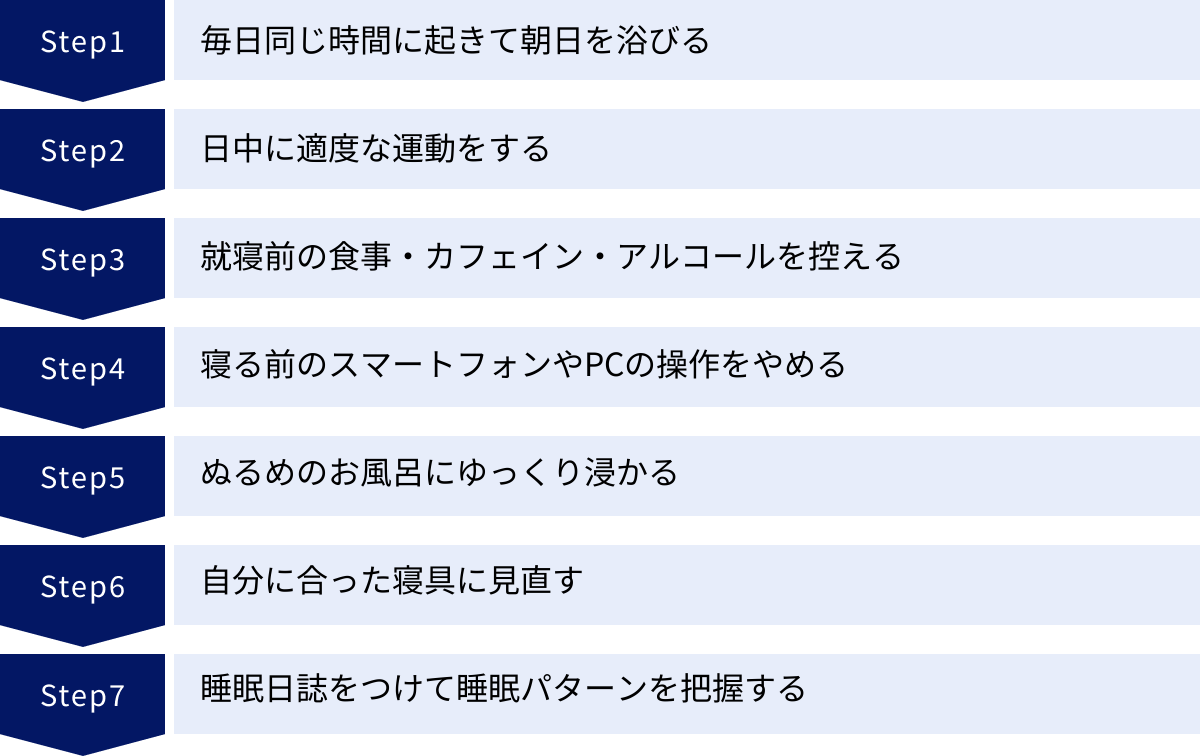

睡眠の質を高めて寝過ぎを改善する7つの方法

長時間睡眠の原因が睡眠の質の低下にある場合、生活習慣を見直すことで大きく改善する可能性があります。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を高めるための7つの具体的な方法をご紹介します。これらの習慣を継続することで、体内時計を整え、質の良い睡眠を手に入れましょう。

① 毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる

睡眠の質を高める上で最も重要なのが、体内時計を整えることです。そのためには、まず「起きる時間」を一定にすることが不可欠です。私たちの体内時計は約24.5時間と、地球の自転周期(24時間)より少し長いため、毎日リセットしないと少しずつずれていってしまいます。

このリセットの役割を果たすのが「太陽の光」です。朝、太陽の光(特に2500ルクス以上の強い光)を目から取り入れると、その刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。同時に、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が止まり、身体が覚醒モードに切り替わります。そして、光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるのです。

理想は、休日も平日も同じ時刻に起きることです。もし寝坊するとしても、平日との差は2時間以内に留めましょう。起きたらすぐにカーテンを開けて、15〜30分ほど朝日を浴びる習慣をつけてください。ベランダに出たり、軽く散歩したりするのが理想ですが、窓際で過ごすだけでも効果があります。

② 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の快眠につながる有効な手段です。運動には、睡眠に関して主に2つの良い効果があります。

一つは、心地よい疲労感によって寝付きが良くなること。もう一つは、体温のメリハリをつける効果です。私たちの身体は、深部体温(身体の内部の温度)が下がる時に眠気を感じるようにできています。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上がります。そして、運動を終えて数時間経つと、その上がった体温が元に戻ろうとして急激に下がり始めます。この体温の下降が、スムーズな入眠を促してくれるのです。

ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。時間は30分程度でも構いません。運動を行うタイミングは、就寝の3時間前くらいまでが効果的です。逆に、就寝直前に激しい運動をすると、交感神経が興奮し、深部体温も上がったままになってしまうため、寝付きを妨げる原因となるので注意しましょう。

③ 就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える

就寝前の飲食習慣は、睡眠の質に直接影響します。

- 食事:就寝直前に食事をとると、消化器官が活発に働き続けるため、身体が休息モードに入れません。消化活動中は深部体温が下がりにくくなるため、寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。どうしてもお腹が空いた場合は、消化の良いホットミルクや少量のスープ程度に留めましょう。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、4〜6時間持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール:アルコールを飲むと寝付きが良くなるように感じるため、「寝酒」を習慣にしている人もいるかもしれません。しかし、これは大きな間違いです。アルコールは確かに入眠を促しますが、数時間経って体内で分解されると「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質に変わります。これにより、夜中に目が覚めたり(中途覚醒)、利尿作用でトイレに行きたくなったりして、結果的に睡眠全体が浅く、断続的なものになってしまいます。快眠のためには、就寝前の飲酒は控えるべきです。

④ 寝る前のスマートフォンやPCの操作をやめる

現代人にとって最も大きな睡眠の妨げとなっているのが、就寝前のスマートフォンやPC、タブレットの使用です。これらのデジタルデバイスが発する「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる光の波長に近く、脳に「まだ昼間だ」と勘違いさせます。その結果、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、体内時計が後ろにずれて寝付きが悪くなる原因となります。

また、SNSやニュースサイト、動画などを見ることは、情報が次々と脳を刺激し、リラックスとは程遠い興奮状態を作り出します。仕事のメールなどをチェックすれば、交感神経が活発になり、さらに眠りから遠ざかってしまうでしょう。理想的には、就寝の1〜2時間前からはデジタルデバイスの使用をやめ、照明を少し落とした部屋で、読書やストレッチ、穏やかな音楽を聴くなど、心と身体をリラックスさせる時間に充てることをおすすめします。

⑤ ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

入浴は、睡眠の質を高めるための簡単で効果的な方法です。ポイントは、お湯の温度と入浴のタイミングです。

熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して身体を覚醒させてしまうため逆効果です。38〜40℃程度のぬるめのお湯に、15〜20分ほどゆっくりと浸かるのがおすすめです。これにより、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。

さらに重要なのが、深部体温への影響です。入浴によって一時的に上昇した深部体温は、お風呂から上がった後に放熱されて急激に低下します。前述の通り、この深部体温の低下が、強い眠気を誘うスイッチとなります。この効果を最大限に活かすためには、就寝の90分〜2時間前に入浴を済ませるのがベストタイミングです。

⑥ 自分に合った寝具に見直す

毎日、体重を預けて長時間過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。もし、朝起きた時に首や肩、腰に痛みやこりを感じるなら、寝具が身体に合っていないのかもしれません。

- マットレス:理想的な寝姿勢は、立っている時の自然なS字カーブをそのまま横にした状態です。マットレスが柔らかすぎるとお尻が沈み込んで「くの字」になり、腰に負担がかかります。逆に硬すぎると、腰や肩などの出っ張った部分に体圧が集中し、血行不良や痛みの原因となります。適度な硬さで体圧を分散し、スムーズな寝返りをサポートしてくれるものを選びましょう。

- 枕:枕の役割は、首の骨(頸椎)のカーブを自然な形で支え、マットレスと頭・首との間にできる隙間を埋めることです。枕が高すぎると首が圧迫され、低すぎると頭が下がりすぎてしまいます。自分に合った高さ・硬さ・素材の枕を選ぶことで、首や肩への負担が軽減され、いびきの改善につながることもあります。

寝具は高価な買い物ですが、人生の約3分の1を過ごす場所への投資と捉え、専門店などで専門家のアドバイスを受けながら、自分に最適なものを見つけることを検討してみてはいかがでしょうか。

⑦ 睡眠日誌をつけて睡眠パターンを把握する

自分の睡眠にどのような問題があるのかを客観的に把握するために、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることをおすすめします。これは、日々の睡眠に関する情報を記録し、可視化することで、生活習慣との関連や問題点を見つけやすくするためのツールです。

記録する項目は、以下のようなものが考えられます。

- 寝床に入った時刻

- 寝付いたと思う時刻

- 夜中に目が覚めた回数と時間

- 最終的に目が覚めた時刻

- 寝床から出た時刻

- 日中の眠気の度合い(5段階評価など)

- 昼寝の有無と時間

- その日の気分や体調

- 就寝前にしたこと(飲酒、運動、PC作業など)

最低でも1〜2週間記録を続けると、「週末に生活リズムが乱れている」「アルコールを飲んだ翌日は中途覚醒が多い」「運動した日はよく眠れている」といった、自分なりのパターンが見えてきます。この記録は、もし医療機関を受診する際にも、医師に症状を正確に伝えるための貴重な資料となります。

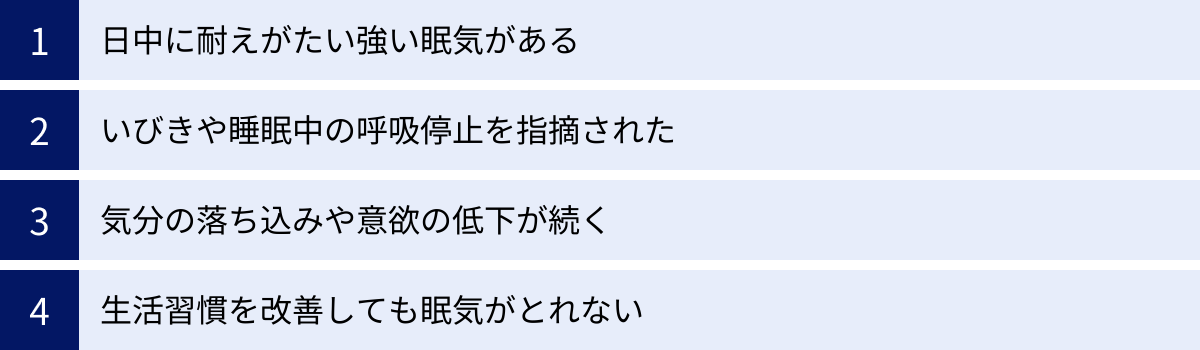

こんな症状があれば病院へ!受診をおすすめするケース

前章で紹介したセルフケアを試みても、長時間睡眠や日中の眠気が改善しない場合は、専門的な治療が必要な病気が隠れている可能性があります。自己判断で放置せず、医療機関を受診することを強くおすすめします。ここでは、特に注意すべき受診のサインを4つのケースに分けて解説します。

日中に耐えがたい強い眠気がある

「ただ眠い」というレベルを超えて、日常生活や社会生活に支障をきたすほどの、抗いがたい強い眠気がある場合は、危険なサインです。

例えば、

- 仕事の会議中や授業中に、どうしても起きていられず居眠りしてしまう。

- 友人と会話している最中や、食事中に意識が飛ぶように眠ってしまう。

- 自動車の運転中に強い眠気に襲われ、ヒヤリとした経験がある。

このようなエピソードは、単なる睡眠不足や疲れで片付けられる問題ではありません。これは「過眠症」と呼ばれる状態で、ナルコレプシーや特発性過眠症、重度の睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害が強く疑われます。特に運転中の居眠りは、命に関わる重大な事故につながる恐れがあり、絶対に放置してはなりません。自分の意志ではコントロールできないほどの眠気は、脳の覚醒維持機能に何らかの異常が起きている証拠であり、速やかに専門医の診察を受ける必要があります。

いびきや睡眠中の呼吸停止を指摘された

睡眠中のいびきや呼吸の状態は、自分自身では気づくことができません。そのため、家族やベッドパートナーからの指摘が、病気を発見する上で非常に重要な手がかりとなります。

- 「毎晩、ものすごく大きないびきをかいている」と言われる。

- 「いびきが突然止まって、しばらく息をしていない時間がある」と心配される。

- 「大きな呼吸とともに、急に『ガッ!』といびきをかいて呼吸を再開する」と指摘された。

これらの指摘は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を強く疑わせる典型的なサインです。前述の通り、SASは睡眠の質を著しく低下させ、日中の強い眠気を引き起こすだけでなく、心臓や血管に大きな負担をかけ、高血圧、不整脈、心筋梗塞、脳卒中といった深刻な合併症のリスクを高めます。いびきや無呼吸の指摘を受けたら、それは身体からのSOSと受け止め、たとえ日中の自覚症状が軽くても、一度専門医に相談することが重要です。

気分の落ち込みや意欲の低下が続く

長時間睡眠や過眠の症状に加えて、精神的な不調が続いている場合も注意が必要です。

- ここ2週間以上、ほとんど毎日、気分が憂うつで沈み込んでいる。

- これまで楽しめていた趣味や活動に、全く興味が持てなくなった。

- 何をするのもおっくうで、朝、ベッドから起き上がるのが非常につらい。

- 理由もなく自分を責めたり、自分には価値がないと感じたりする。

これらの症状は、うつ病や双極性障害などの精神疾患の典型的なサインです。このような精神疾患において、過眠は非常に多く見られる症状の一つです。身体が休息を求めているという側面もありますが、現実から逃避するために眠りに逃げ込んでいる状態とも言えます。

精神的なエネルギーが枯渇している状態では、生活習慣を改善しようという意欲も湧きづらく、自力での回復は困難な場合が少なくありません。「気分の問題」と一人で抱え込まず、心の専門家である精神科医や臨床心理士に相談することが、回復への最も確実な一歩となります。

生活習慣を改善しても眠気がとれない

この記事で紹介したような、睡眠の質を高めるための生活習慣の改善(起床時間を一定にする、適度な運動、就寝前の習慣の見直しなど)に真剣に取り組んだにもかかわらず、1ヶ月以上経っても長時間睡眠や日中の眠気が一向に改善しない場合も、医療機関を受診すべきケースです。

セルフケアで改善が見られないということは、その原因が単なる生活習慣の乱れではなく、より根深いところにある可能性が高いことを示しています。それは、治療が必要な睡眠障害(SAS、ナルコレプシーなど)、内科的な疾患(甲状腺機能低下症など)、あるいは精神疾患かもしれません。

「やれることはやったけれど、良くならない」という事実は、自己判断の限界を示しています。この段階で受診すれば、これまで試したセルフケアの内容を医師に伝えることで、診断や治療方針の決定がよりスムーズに進むというメリットもあります。努力しても改善しないことを悩むのではなく、専門家の力を借りるタイミングが来たと前向きに捉えましょう。

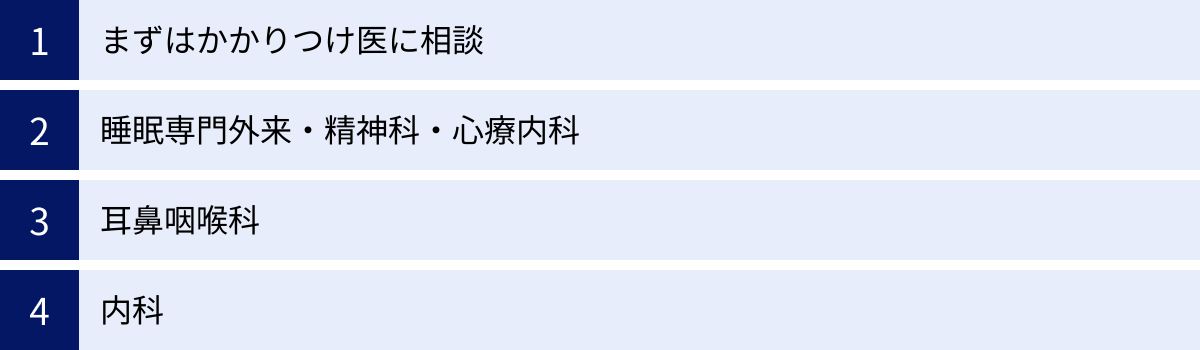

長時間睡眠で悩んだら何科を受診するべき?

「病院に行った方が良いのはわかったけれど、何科に行けばいいのかわからない」という方は多いでしょう。長時間睡眠や過眠の原因は多岐にわたるため、症状に応じて適切な診療科を選ぶことが重要です。ここでは、受診先の選び方について解説します。

まずはかかりつけ医に相談

特定の専門科に心当たりがない場合や、どの科に行けばよいか迷う場合は、まずはお近くの内科や、日頃から診てもらっている「かかりつけ医」に相談するのが良いでしょう。

かかりつけ医は、全身の状態を総合的に診察してくれます。問診や診察、基本的な血液検査などを通じて、甲状腺機能低下症や貧血といった内科的な病気が隠れていないかをスクリーニング(ふるい分け)してくれます。

もし専門的な検査や治療が必要だと判断されれば、症状に合った最適な専門医(睡眠専門外来、精神科、耳鼻咽喉科など)を紹介してくれます。紹介状があれば、専門病院での受診もスムーズに進みます。いきなり専門医を受診することに抵抗がある方にとって、かかりつけ医は最初の頼れる相談窓口となります。

睡眠専門外来・精神科・心療内科

睡眠の問題そのものが最も大きな悩みである場合は、睡眠障害を専門とする診療科が第一の選択肢となります。

- 睡眠専門外来(睡眠クリニック):

睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー、特発性過眠症、周期性四肢運動障害、概日リズム睡眠障害など、あらゆる睡眠障害の診断と治療を専門としています。自宅で行う簡易検査や、病院に一泊して行う「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」といった精密検査を受けることができ、過眠の根本原因を特定する上で最も適した診療科です。日中の耐えがたい眠気や、いびき・無呼吸の指摘がある場合は、まずこちらを検討するのがよいでしょう。 - 精神科・心療内科:

過眠に加えて、気分の落ち込み、意欲の低下、不安感といった精神的な症状が強い場合はこちらの受診が適しています。うつ病や双極性障害、不安障害などの精神疾患が過眠の原因となっていないかを診断し、薬物療法やカウンセリングなどを通じて治療を行います。心療内科は、ストレスなど心理的な要因が身体症状として現れている場合(心身症)を主に扱いますが、どちらの科でも睡眠の悩みについて相談可能です。

耳鼻咽喉科

大きないびきや、家族から呼吸の停止を指摘されており、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が強く疑われる場合は、耳鼻咽喉科も有力な選択肢です。

SASの原因には、肥満による気道の狭窄だけでなく、扁桃腺の肥大、アデノイド、鼻中隔弯曲症、アレルギー性鼻炎による鼻詰まりなど、鼻や喉の構造的な問題が関わっていることが少なくありません。

耳鼻咽喉科では、これらの鼻・喉の状態を専門的に診察し、SASの診断(簡易検査など)や、CPAP(シーパップ)療法と呼ばれる治療の導入、場合によっては外科的な手術による根本治療を行うことも可能です。特に、お子さんのいびきや無呼吸が気になる場合は、まず耳鼻咽喉科に相談するのが一般的です。

内科

過眠の症状とともに、強い倦怠感、体重増加、むくみ、寒がり、皮膚の乾燥といった身体的な症状が目立つ場合は、内科、特に内分泌内科の受診を検討しましょう。

これらの症状は、甲状腺機能低下症の典型的なサインです。内科では、血液検査によって甲状腺ホルモンの値を調べることで、比較的簡単に診断ができます。もし甲状腺機能低下症と診断されれば、不足している甲状腺ホルモンを薬で補充する治療を行うことで、眠気や倦怠感などの症状は劇的に改善します。

このように、ご自身の症状を整理し、最も当てはまると思われる診療科を選ぶことが、早期解決への近道となります。どの科を受診するにしても、事前に睡眠日誌をつけておくと、医師に症状を的確に伝えることができ、よりスムーズな診断につながるでしょう。