「90分の倍数で起きると目覚めが良い」という話を聞いたことがあるでしょうか。多くの人が一度は耳にし、実践しようと試みたかもしれないこの「睡眠サイクル90分説」。しかし、「試してみたけれど、どうもスッキリ起きられない」「本当に90分が正しいのか疑問」と感じている方も少なくないはずです。

結論から言うと、睡眠サイクルが約90分であること自体は科学的な事実に近いものの、それがすべての人に当てはまる絶対的なルールではありません。むしろ、この説に固執しすぎることが、かえって睡眠の質を低下させる原因になることさえあります。

質の高い睡眠は、日中のパフォーマンスを最大限に引き出し、心身の健康を維持するための基盤です。しかし、情報が溢れる現代において、何が本当に正しい睡眠法なのかを見極めるのは難しいかもしれません。

この記事では、多くの人が抱く「睡眠サイクル90分説」の真偽から、睡眠の根本的な仕組み、そして最も重要な「自分に合った最適な睡眠」を見つけ、整えるための具体的な方法まで、網羅的に解説します。日中の眠気に悩んでいる方、目覚めの悪さを改善したい方、そして自身の睡眠を根本から見直したいと考えているすべての方にとって、この記事が質の高い睡眠への確かな一歩となるでしょう。

目次

睡眠サイクル「90分説」は本当?嘘?

「睡眠時間は90分の倍数が良い」という説は、もはや常識のように語られています。この説の根拠は、私たちの睡眠が「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの状態を繰り返す「睡眠サイクル」に基づいていることにあります。そして、その1サイクルの平均時間が約90分であることから、サイクルの終わりに近い浅い眠りのタイミングで起きれば、スッキリと目覚められるという理屈です。

しかし、この「90分説」を鵜呑みにするのは注意が必要です。これは「嘘」と断定できるものではありませんが、「すべての人に当てはまる真実」ではないということを理解することが、質の高い睡眠への第一歩となります。

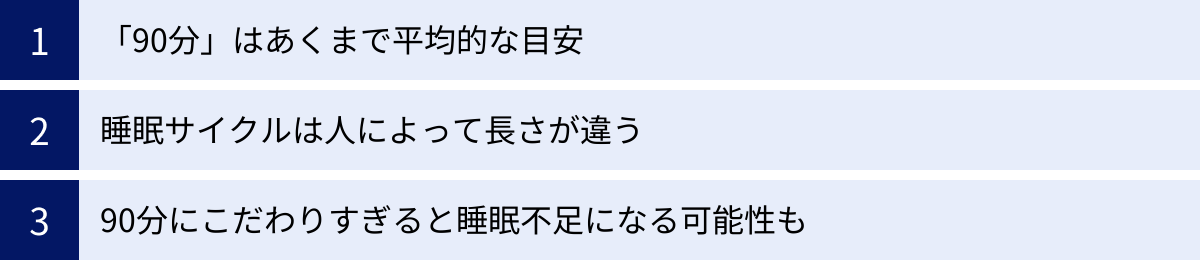

「90分」はあくまで平均的な目安

まず理解すべき最も重要なポイントは、「90分」という数字は、多くの人の睡眠サイクルを調査した結果得られた、あくまで「平均値」であるという点です。

睡眠研究の分野では、脳波や眼球運動、筋電図などを測定する睡眠ポリグラフ検査(PSG)を用いて、睡眠の状態を詳細に分析します。こうした数多くの研究データから、成人の睡眠サイクル1周あたりの長さが、およそ90分から110分程度であることがわかってきました。この範囲の中央値に近いキリの良い数字として「90分」が広く知られるようになったと考えられます。

つまり、数学のテストでクラスの平均点が70点だったとしても、全員が70点を取ったわけではないのと同じです。95点の生徒もいれば、50点の生徒もいるように、睡眠サイクルも人それぞれです。この「平均値」を個人の絶対的な基準としてしまうと、そこにズレが生じるのは当然のことと言えるでしょう。

例えば、4サイクル眠ると想定して「90分 × 4 = 360分(6時間)」でアラームをセットしたとします。しかし、もしあなたの睡眠サイクルが平均より少し長い100分だった場合、4サイクルが終わるのは400分(6時間40分)後です。6時間で目覚めようとすると、4サイクル目の最も深い睡眠の途中で無理やり起きることになり、強い眠気や不快感を伴う「睡眠慣性」という状態に陥ってしまいます。これが、「90分の倍数で起きているはずなのに、なぜか目覚めが悪い」という現象の主な原因の一つです。

90分という数字は、睡眠の仕組みを理解するための便利な「出発点」や「ものさし」として捉えるべきであり、自分自身の身体に当てはめて微調整していく必要があるのです。

睡眠サイクルは人によって長さが違う

では、なぜ睡眠サイクルの長さは人によって異なるのでしょうか。その要因は一つではなく、複数の要素が複雑に絡み合っています。

- 遺伝的要因

睡眠のパターン、特に必要な睡眠時間やサイクルの長さは、遺伝子の影響を強く受けることがわかっています。生まれつき短い睡眠時間でも健康を維持できる「ショートスリーパー」や、逆に長い睡眠を必要とする「ロングスリーパー」が存在するのは、この遺伝的要因が大きく関わっています。同様に、睡眠サイクルの基本的な長さも、親から子へと受け継がれる体質の一部なのです。 - 年齢

睡眠サイクルは、生涯を通じて変化し続けます。生まれたばかりの赤ちゃんのサイクルは約50〜60分と非常に短く、成長するにつれて徐々に長くなっていきます。そして、成人期に約90分〜110分で安定し、高齢期になると再び変化します。特に、深いノンレム睡眠が減少し、眠りが浅くなる傾向が見られます。そのため、高齢者は夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまったり(早朝覚醒)することが増えるのです。年代ごとの体の変化を理解することも、自分に合った睡眠を見つける上で重要です。 - 生活習慣

日々の過ごし方も、睡眠サイクルの長さに影響を与えます。例えば、日中の運動量、食事のタイミングや内容、ストレスの度合いなどが挙げられます。特に、慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱し、睡眠の質を低下させ、サイクルのリズムを不規則にする可能性があります。 - その日の体調

睡眠サイクルは、日々のコンディションによっても微妙に変動します。例えば、非常に疲れている日は、身体が回復を求めて深いノンレム睡眠の時間が長くなる傾向があり、結果としてサイクル全体が少し長くなることがあります。逆に、体調が優れない時や精神的な興奮状態にある時は、眠りが浅くなり、サイクルが短くなることも考えられます。

このように、私たちの睡眠サイクルは、画一的なものではなく、極めて個人的でダイナミックなものなのです。

90分にこだわりすぎると睡眠不足になる可能性も

「90分説」の最も大きな落とし穴は、この数字にこだわりすぎることで、かえって睡眠の質を損ない、結果的に睡眠不足に陥ってしまうリスクがあることです。これを「睡眠の呪縛」と呼ぶこともできます。

例えば、「夜12時に寝たから、次は6時に起きるのがベストだ」と決めつけてしまうとどうなるでしょうか。まず、ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間(入眠潜時)を考慮していません。多くの人はベッドに入ってから5分〜20分程度で眠りにつきますが、この時間が長引けば、その分だけ実際の睡眠時間は短くなります。

さらに、「6時に起きなければ」というプレッシャーが、不安や緊張感を生み出し、逆に入眠を妨げる「精神生理性不眠症」の一因となることもあります。眠れないことに焦り、「あと何分で起きなければならない」と時計を気にするようになると、脳はリラックスするどころか覚醒してしまいます。

また、90分の倍数に合わせるために、本来身体が必要としている総睡眠時間を削ってしまうケースも少なくありません。例えば、ある人にとって最適な睡眠時間が7時間半(450分)だったとします。もしこの人の睡眠サイクルが95分だった場合、4サイクルで380分(6時間20分)、5サイクルで475分(7時間55分)となります。この人が「90分説」に従って6時間(360分)や7時間半(450分)で起きようとすると、常にサイクルの途中で起きるか、必要な睡眠時間が足りない状態が続くことになります。

睡眠で最も優先すべきは、サイクルの区切りで起きることよりも、自分にとって必要十分な総睡眠時間を確保し、睡眠の質を高めることです。90分という目安はあくまで参考情報とし、それに縛られるのではなく、自分自身の身体の声に耳を傾け、日中の眠気や目覚めの感覚を基準に最適な睡眠パターンを見つけ出すアプローチが不可欠です。

この章の結論として、睡眠サイクル「90分説」は、睡眠科学の知見に基づいた有用な考え方の一つですが、それを個人の絶対的なルールとして適用するのは誤りです。本当の意味で質の高い睡眠を手に入れるためには、次の章で解説する睡眠の基本的な仕組みを理解した上で、自分だけの「正解」を見つけていく必要があります。

睡眠サイクルの仕組みとは

なぜ「90分の倍数」が話題になるのか、その背景にある睡眠のメカニズムを深く理解することは、自分に合った睡眠を見つけるための羅針盤となります。私たちの眠りは、単に意識がない状態が続いているわけではありません。一晩のうちに、性質の全く異なる2種類の睡眠が、まるで波のように繰り返し現れる、非常にダイナミックなプロセスなのです。この繰り返しのパターンこそが「睡眠サイクル」の正体です。

「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の繰り返し

私たちの睡眠は、大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類で構成されています。眠りにつくと、まずノンレム睡眠が現れ、その後レム睡眠へと移行します。この「ノンレム睡眠→レム睡眠」という一連の流れが1セットとなり、これを睡眠サイクルと呼びます。健康な成人の場合、一晩にこのサイクルを4〜5回繰り返すのが一般的です。

| 特徴 | レム睡眠 (Rapid Eye Movement Sleep) | ノンレム睡眠 (Non-Rapid Eye Movement Sleep) |

|---|---|---|

| 脳の活動 | 活発(覚醒時に近い脳波) | 静穏(休息状態、特に深い段階で顕著) |

| 身体の状態 | 全身の筋肉が完全に弛緩(休息状態) | 脳の眠りの深さに応じて活動が低下 |

| 眼球運動 | 名称の通り、目がキョロキョロと素早く動く | 眼球運動はほとんど見られない |

| 夢 | 見ることが多く、鮮明で物語性のある夢が主 | 見ることは少ない(思考に近い断片的な夢) |

| 主な役割 | 記憶の整理・定着、感情の処理、学習 | 脳と身体の休息・修復、成長ホルモンの分泌 |

この2つの睡眠は、どちらが優れているというものではなく、それぞれが異なる重要な役割を担っており、両方がバランス良く現れることで、心身の健康が保たれます。眠り始めはノンレム睡眠の割合が多く、特に深い睡眠が集中します。そして、朝方に近づくにつれてレム睡眠の割合が増えていくという特徴があります。これが、朝方に夢を見やすかったり、物音で目が覚めやすかったりする理由の一つです。

レム睡眠:身体を休める浅い眠り

レム睡眠は、その名の通り「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」を伴う睡眠です。この間、脳は非常に活発に活動しており、脳波は起きている時に近いパターンを示します。そのため、「逆説睡眠(Paradoxical Sleep)」とも呼ばれます。

脳が活発に働いている一方で、身体の筋肉は、呼吸に必要な筋肉などを除いて、ほぼ完全に力が抜けた状態(筋弛緩)になります。これは、夢の内容に合わせて身体が動いてしまうのを防ぐための安全装置のようなものです。このことから、レム睡眠は「脳は起きているが、身体は深く眠っている」状態と表現できます。

レム睡眠の主な役割は、日中に得た情報の整理と記憶の定着です。特に、自転車の乗り方や楽器の演奏といった技能記憶(手続き記憶)の習得に重要であると考えられています。また、日中に経験した出来事に伴う感情、特に不快な感情を整理し、和らげる役割も担っているとされ、精神的な安定にも寄与します。私たちが目覚めた時に見る、奇想天外でストーリー性のある夢の多くは、このレム睡眠中に見ています。

ノンレム睡眠:脳を休める深い眠り

一方、ノンレム睡眠は、レム(急速眼球運動)が見られない睡眠です。こちらは脳の活動が低下し、心拍数や呼吸数も落ち着くため、「脳の眠り」と呼ばれます。ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらに3つの段階に分けられます。

- ステージN1(段階1)

覚醒から睡眠への移行段階で、「うとうと」している状態です。物音など、わずかな刺激で簡単に目が覚めてしまいます。睡眠全体の約5%程度を占めます。 - ステージN2(段階2)

本格的な眠りに入った状態で、軽い眠りの段階です。睡眠全体の約半分(45〜55%)を占める、最も時間の長いステージです。この段階から、外部の刺激では容易に起きなくなります。 - ステージN3(段階3)

「徐波睡眠(じょはすいみん)」や「深睡眠(しんすいみん)」とも呼ばれる、最も深い眠りの段階です。このステージでは、脳波に「デルタ波」という大きくゆっくりとした波形が多く現れます。ステージN3は、脳と身体の回復にとって最も重要な時間です。脳の疲労物質を除去し、日中の活動で損傷した細胞を修復するための成長ホルモンが最も多く分泌されます。また、免疫機能を高めるサイトカインの産生も活発になります。この深い眠りが十分に取れていないと、どれだけ長く寝ても疲労感が残り、日中のパフォーマンスが低下します。

睡眠の前半、特に最初の1〜2回のサイクルで、このステージN3の深いノンレ-ム睡眠が集中して現れます。夜更かしをして睡眠時間が短くなると、この最も重要な回復の時間が削られてしまうことになるのです。

睡眠サイクルの周期は90分~120分

前述の通り、眠りにつくと「ステージN1 → N2 → N3」とノンレム睡眠が深まっていき、その後「N2」を経て、最初のレム睡眠が現れます。この「入眠から最初のレム睡眠終了まで」が、第1サイクルとなります。この周期は、健康な成人でおよそ90分から120分の幅があるとされています。

この周期には個人差があるだけでなく、一晩の中でも変動します。一般的に、夜の早い時間帯のサイクルでは、深いノンレム睡眠(N3)の時間が長く、レム睡眠は短い傾向があります。これは、日中の活動で疲弊した脳と身体を最優先で回復させるためです。

そして、夜が更け、朝方に近づくにつれてサイクルは変化します。深いノンレム睡眠(N3)は徐々に減少し、浅いノンレム睡眠(N2)とレム睡眠の時間が長くなっていきます。そのため、後半のサイクルでは、より目覚めやすい状態が長く続くことになります。

この睡眠サイクルの構造を理解すると、「90分説」がなぜ生まれたのか、そしてなぜそれが万能ではないのかがより明確になります。理論上は、レム睡眠や浅いノンレム睡眠(N1, N2)のタイミングで起きれば、深いノンレム睡眠(N3)の途中で無理やり覚醒させられるよりもスムーズに目覚められる可能性が高いと言えます。しかし、そのタイミングが正確に「90分後」に来るとは限らないのです。重要なのは、自分自身のサイクルが平均何分くらいなのかを把握し、それに合わせて起床時間を調整することです。

年齢によって睡眠サイクルは変化する

睡眠サイクルは、生まれてから歳を重ねるまで、常に同じではありません。年齢に応じて、その長さや質はダイナミックに変化していきます。

- 新生児・乳児期(〜1歳)

新生児の睡眠サイクルは非常に短く、約50〜60分周期です。また、睡眠全体に占めるレム睡眠の割合が約50%と、成人(約20%)に比べて非常に高いのが特徴です。これは、急速に発達する脳の形成にレム睡眠が重要な役割を果たしているためと考えられています。昼夜の区別なく、細切れに睡眠と覚醒を繰り返します。 - 幼児期〜学童期(1歳〜13歳)

成長とともに、睡眠サイクルは徐々に長くなり、大人のパターンに近づいていきます。夜間にまとまって眠るようになり、深いノンレム睡眠が安定して現れるようになります。この時期の質の高い睡眠は、身体の成長や学習能力の発達に不可欠です。 - 思春期(14歳〜17歳)

この時期は、体内時計が後ろにずれやすい「睡眠相後退」という現象が起こりやすいのが特徴です。生物学的に夜更かし・朝寝坊になりやすく、学校の始業時間とのズレから慢性的な睡眠不足に陥りやすい年代です。 - 成人期(18歳〜64歳)

睡眠サイクルは90分〜120分程度で安定します。睡眠全体の約20%をレム睡眠が、残りをノンレム睡眠が占める、典型的な睡眠パターンとなります。 - 高齢期(65歳以上)

加齢に伴い、睡眠には顕著な変化が現れます。最も大きな変化は、深いノンレム睡眠(ステージN3)が大幅に減少することです。その結果、眠り全体が浅くなり、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、意図したよりも早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」が増加します。また、体内時計の働きも変化し、若者とは逆に早寝早起きになる傾向が見られます。

このように、睡眠のパターンは年齢によって大きく異なります。自身の年代における睡眠の特徴を理解することは、睡眠に関する悩みの原因を探り、適切な対策を講じる上で非常に役立ちます。

睡眠サイクルが乱れると起こるデメリット

規則正しい睡眠サイクルを維持することは、単に「気持ちよく目覚める」ためだけではありません。それは、私たちの心と身体の健康、そして日中のパフォーマンスを維持するための根幹をなすものです。慢性的な寝不足や不規則な生活によって睡眠サイクルが乱れると、短期的にも長期的にも、心身に様々な悪影響が及ぶことが科学的に証明されています。

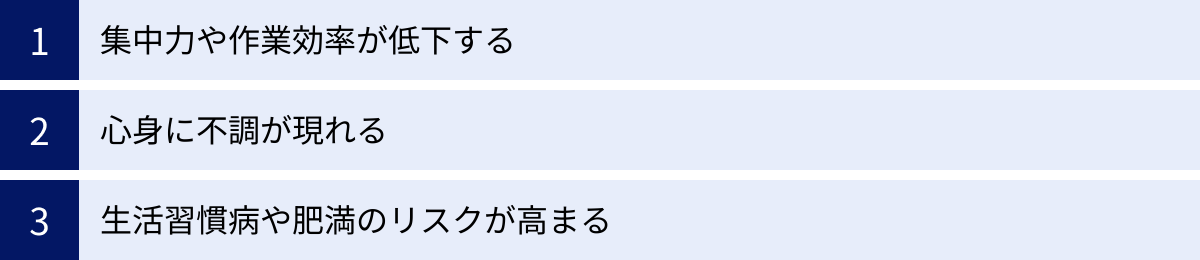

集中力や作業効率が低下する

睡眠サイクルが乱れることによる最も直接的で、多くの人が実感するデメリットが、脳の認知機能の低下です。私たちの脳は、睡眠中、特に深いノンレム睡眠とレム睡眠の間に、日中に得た情報を整理し、疲労物質を排出し、エネルギーを再充填しています。この重要なプロセスが妨げられると、脳は最適なパフォーマンスを発揮できなくなります。

具体的には、以下のような症状が現れます。

- 注意力の散漫: 一つの作業に集中し続けることが難しくなり、ケアレスミスが増加します。会議の内容が頭に入ってこなかったり、同じ文章を何度も読み返してしまったりするのは、注意力が低下しているサインです。

- 判断力・意思決定能力の低下: 物事を論理的に考え、冷静に判断する能力が鈍ります。複雑な問題解決が困難になったり、衝動的でリスクの高い選択をしてしまったりする傾向が強まります。

- 記憶力の減退: 新しい情報を覚えたり(記銘)、覚えた情報を思い出したり(想起)する能力が著しく低下します。これは、記憶の整理・定着を担うレム睡眠が阻害されるためです。

- 創造性・柔軟な思考の阻害: 新しいアイデアを発想したり、既成概念にとらわれずに物事を考えたりする能力が低下します。

こうした日々のわずかな睡眠不足が蓄積していく状態は「睡眠負債(スリープデット)」と呼ばれています。借金が利子とともに膨らんでいくように、睡眠負債も積み重なるほど心身への悪影響が深刻化します。ペンシルベニア大学の研究では、6時間睡眠を2週間続けた被験者の認知機能は、2晩徹夜した人と同程度まで低下したことが報告されています。さらに深刻なのは、被験者自身はそのパフォーマンス低下に気づいていなかった点です。つまり、本人の自覚がないまま、脳の機能は確実に蝕まれていくのです。これは、ビジネスパーソンにとって生産性の低下に直結するだけでなく、車の運転など、一瞬の判断ミスが重大な事故につながる場面では極めて危険です。

心身に不調が現れる

睡眠サイクルの乱れは、脳機能だけでなく、心と身体の双方に直接的な不調を引き起こします。

精神面への影響

睡眠は「感情の регуレーター(調整役)」としての役割も担っています。睡眠不足になると、感情をコントロールする脳の前頭前野の働きが低下し、一方で不安や恐怖を感じる扁桃体が過剰に活動しやすくなります。その結果、

- イライラしやすくなる、感情の起伏が激しくなる

- 些細なことで落ち込んだり、不安になったりする

- 意欲やモチベーションが低下する

といった精神的な不安定さが現れます。これが慢性化すると、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを高めることが多くの研究で示されています。質の高い睡眠は、ストレス耐性を高め、心の健康を保つための不可欠な要素なのです。

身体面への影響

身体にも、様々な不調がサインとして現れます。

- 免疫力の低下: 睡眠中には、免疫システムを活性化させるサイトカインという物質が産生されます。睡眠が不足すると、このサイトカインの産生が減少し、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まります。その結果、風邪をひきやすくなったり、一度ひくとなかなか治らなかったりします。

- 自律神経の乱れ: 私たちの身体は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」がバランスを取りながら機能しています。睡眠不足は交感神経が過剰に優位な状態を長引かせ、このバランスを崩します。その結果、頭痛、めまい、動悸、胃腸の不調、全身の倦怠感といった、原因がはっきりしない様々な身体症状(不定愁訴)が現れることがあります。

- 肌質の悪化: 「睡眠は最高の美容液」と言われるように、睡眠中、特に深いノンレム睡眠中に分泌される成長ホルモンは、肌の細胞の修復や再生(ターンオーバー)を促進します。睡眠サイクルが乱れて深い睡眠が不足すると、肌のターンオーバーが滞り、シミやシワ、くすみ、ニキビなどの肌トラブルの原因となります。

生活習慣病や肥満のリスクが高まる

睡眠サイクルの乱れが長期的に及ぼす影響はさらに深刻です。数多くの疫学研究から、不適切な睡眠が様々な生活習慣病の発症リスクを著しく高めることが明らかになっています。

- 肥満: 睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスを崩します。食欲を抑制するホルモンである「レプチン」の分泌が減少し、逆に食欲を増進させるホルモンである「グレリン」の分泌が増加します。これにより、満腹感を得にくく、空腹を感じやすくなるため、高カロリーな食品や炭水化物を過剰に摂取しやすくなり、肥満につながります。

- 2型糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こします。インスリンが効きにくくなると、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、やがてその機能が疲弊し、血糖値をコントロールできなくなります。これが2型糖尿病の発症リスクを高めるメカニズムです。

- 高血圧・心血管疾患: 睡眠不足の状態では交感神経が優位になり、血管が収縮して血圧が上昇します。通常、夜間の睡眠中には血圧が下がるのが正常なリズムですが、このリズムが崩れることで、慢性的な高血圧につながります。高血圧は、動脈硬化を進行させ、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを大幅に高めます。

- がん: 近年の研究では、睡眠不足や交代勤務などによるサーカディアンリズムの乱れが、特定のがん(乳がん、前立腺がん、大腸がんなど)のリスクを高める可能性も指摘されています。これは、免疫機能の低下やホルモンバランスの乱れが関係していると考えられています。

これらのリスクは、単に「昨夜よく眠れなかった」という一度の出来事ではなく、不規則な睡眠習慣が慢性化することによって、静かに、しかし確実に進行します。睡眠を削って仕事や勉強をすることは、短期的には成果が出たように見えても、長期的には健康を損ない、結果的に人生全体のパフォーマンスを低下させる行為に他ならないのです。

自分に合った最適な睡眠時間を見つける方法

「睡眠サイクル90分説」に縛られるべきではないこと、そして睡眠の乱れがもたらすデメリットを理解した上で、次なるステップは「では、自分にとっての最適な睡眠とは何か?」を見つけ出すことです。最適な睡眠時間やリズムは、前述の通り、遺伝、年齢、ライフスタイルによって一人ひとり異なります。万人に共通する魔法の数字は存在しません。ここでは、自分だけの「ゴールデンタイム」を発見するための、科学的かつ実践的な3つのアプローチを紹介します。

年齢別の推奨睡眠時間を確認する

自分に合った睡眠時間を見つける旅の、最初のコンパスとなるのが、専門機関が提示する年齢別の推奨睡眠時間です。これは、世界中の数多くの睡眠研究のデータを基に、各年代の心身の健康を維持するために推奨される睡眠時間の範囲を示したものです。

最も広く知られているのが、米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation)が発表しているガイドラインです。これは、睡眠医学や解剖学、生理学など、様々な分野の専門家による厳密なレビューを経て作成されており、信頼性の高い目安と言えます。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0~3ヶ月 | 14~17時間 |

| 乳児 | 4~11ヶ月 | 12~15時間 |

| 幼児 | 1~2歳 | 11~14時間 |

| 未就学児 | 3~5歳 | 10~13時間 |

| 学童期 | 6~13歳 | 9~11時間 |

| ティーンエイジャー | 14~17歳 | 8~10時間 |

| 若年成人 | 18~25歳 | 7~9時間 |

| 成人 | 26~64歳 | 7~9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7~8時間 |

| 参照:National Sleep Foundation |

この表を見て、まず自分の年齢が属するカテゴリーの推奨時間を確認してみましょう。例えば、30歳の成人であれば、7時間から9時間の間が推奨されています。この範囲が、あなたが目指すべき睡眠時間の大まかなターゲットとなります。

ただし、これはあくまで大多数の人に当てはまる「目安」です。この範囲から多少外れていたとしても、日中の活動に支障がなく、健康であれば問題ありません。遺伝的に6時間程度の睡眠で十分な「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」も少数ながら存在します。この推奨時間を出発点として、次のステップでより個人的な最適値に絞り込んでいくことが重要です。

睡眠日誌をつけて自分のリズムを把握する

テクノロジーが発達した現代においても、自分自身の睡眠を最も正確に、かつ深く理解するための最良の方法は「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることです。これは、睡眠に関する日々の記録をアナログまたはデジタルで残していく、シンプルながら非常に効果的な自己分析ツールです。

なぜ睡眠日誌が有効なのか?

睡眠日誌は、客観的なデータ(就寝・起床時間)と主観的な感覚(目覚めの気分、日中の眠気)を組み合わせることで、自分の身体に本当に合っている睡眠パターンを浮かび上がらせてくれます。特に、平日と休日の睡眠パターンの違いや、特定の行動(例:寝る前の飲酒や運動)が睡眠にどう影響したかを可視化するのに役立ちます。

睡眠日誌に記録する項目

- 就床時刻: ベッドや布団に入った時間

- 消灯時刻: 部屋の明かりを消した時間

- 推定入眠時刻: 実際に眠りについたと思われる時間(おおよそでOK)

- 夜中の覚醒: 夜中に目が覚めた回数と、その合計時間

- 最終的な起床時刻: 朝、目が覚めた時間

- 離床時刻: ベッドや布団から出た時間

- 起床時の気分: 「非常にスッキリ」から「非常にだるい」まで、5段階などで評価

- 日中の眠気: 眠気を感じた時間帯と、その強さ(5段階評価など)

- 昼寝: 昼寝をした場合は、その時間と長さ

- 特記事項: 就寝前のカフェインやアルコールの摂取、運動の有無、ストレスを感じた出来事など、睡眠に影響を与えた可能性のある要因をメモ

実践方法と分析のポイント

この記録を、最低でも1週間、できれば平日と休日の両方を含む2週間続けてみましょう。まとまった記録ができたら、以下の点に注目して分析します。

- 最適な睡眠時間の発見: 平日・休日を問わず、「起床時の気分が最も良く、かつ日中の強い眠気がほとんどなかった日」を探します。その日の「推定入眠時刻」から「最終的な起床時刻」までの時間が、あなたにとっての最適な睡眠時間に近いと考えられます。

- 睡眠効率の確認: 「(実際の睡眠時間 ÷ ベッドにいた時間)× 100」で計算される睡眠効率を見てみましょう。この数値が85%以上であれば良好ですが、それ以下の場合、ベッドの上で眠れずに過ごす時間が長いことを意味し、改善の余地があります。

- 生活習慣との関連付け: 「アルコールを飲んだ翌日は、夜中に目が覚める回数が多い」「夕方に運動した日は、起床時の気分が良い」といった、特定の行動と睡眠の質の相関関係が見えてきます。

この地道な作業を通じて、あなたは「90分説」のような一般論ではなく、自分自身の身体から得られたデータに基づいた、パーソナライズされた睡眠戦略を立てることができるようになります。

睡眠計測アプリやウェアラブルデバイスを活用する

睡眠日誌を手書きでつけるのは面倒だと感じる方には、スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスの活用がおすすめです。これらのツールは、睡眠時間やリズムを自動で記録し、データを可視化してくれるため、手軽に睡眠管理を始めることができます。

主な機能とメリット

- 自動記録: スマートフォンの加速度センサーやマイク、またはウェアラブルデバイス(スマートウォッチや指輪型デバイスなど)のセンサーを用いて、就寝・起床時刻、睡眠中の体の動き、心拍数、いびきや寝言などを自動でトラッキングします。

- 睡眠段階の推定: 身体の動きや心拍数の変動から、レム睡眠、浅い睡眠、深い睡眠といった睡眠段階を推定し、グラフで表示してくれます。これにより、「深い睡眠が足りているか」といった、睡眠の質に関するインサイトを得ることができます。

- スマートアラーム機能: 多くのアプリには、設定した起床時刻の周辺で、眠りが最も浅いタイミング(レム睡眠や浅いノンレム睡眠中)を狙ってアラームを鳴らしてくれる機能が搭載されています。これにより、深い睡眠中に無理やり起こされる不快感を軽減し、スッキリとした目覚めをサポートします。

活用する上での注意点

これらのデバイスは非常に便利ですが、注意点もあります。第一に、計測されるデータは医療機器レベルの精度ではなく、あくまで「推定値」であるということを理解しておく必要があります。特に睡眠段階の判定は、脳波を直接測定しているわけではないため、誤差が生じる可能性があります。

第二に、データに一喜一憂しすぎないことが重要です。スコアが低い日に落ち込んだり、完璧なスコアを目指すことがストレスになったりしては本末転倒です。これらのツールは、自分の睡眠パターンを客観的に把握し、生活習慣の改善に役立てるための「補助ツール」として捉え、睡眠日誌で得られる主観的な感覚と合わせて判断することが賢明な使い方です。

これらの3つの方法、すなわち「推奨時間の確認」「睡眠日誌による自己分析」「テクノロジーの活用」を組み合わせることで、あなたは自分だけの最適な睡眠時間とリズムを、より正確に、そして効率的に見つけ出すことができるでしょう。

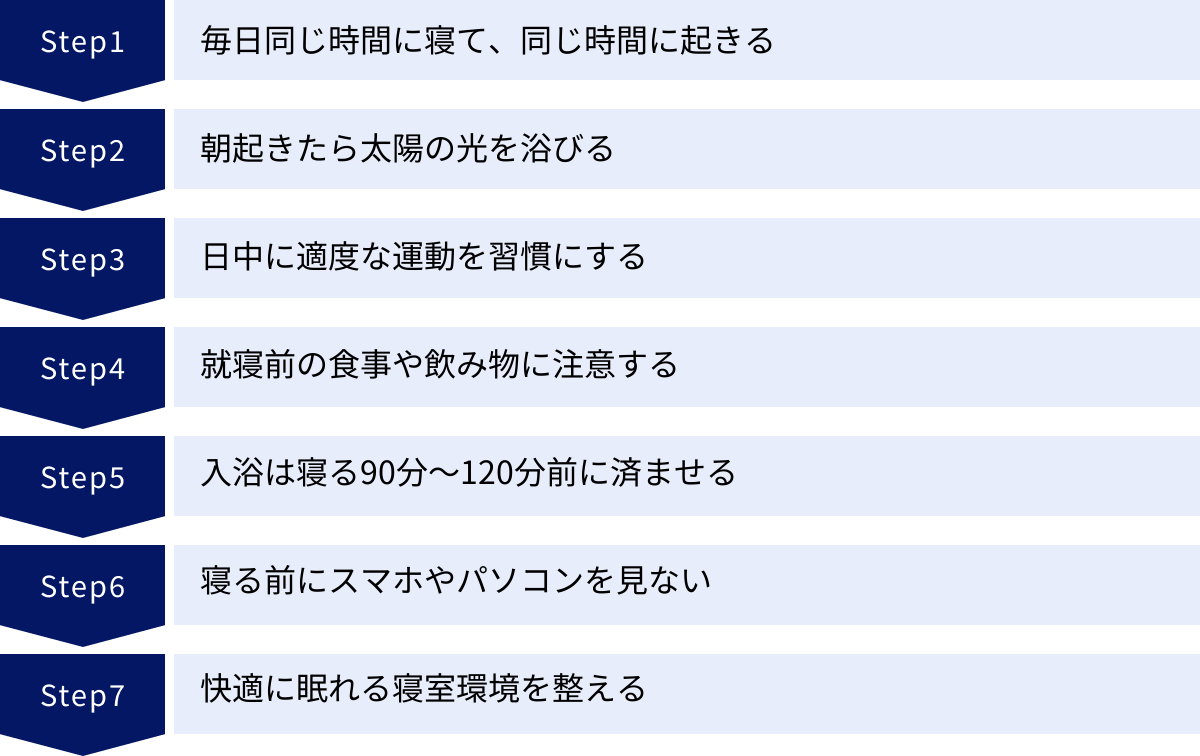

睡眠サイクルを整えるための7つの方法

自分に合った最適な睡眠時間やリズムが分かったとしても、それを日々実践できなければ意味がありません。現代社会は、夜遅くまでの仕事、スマートフォンの誘惑、不規則な食事など、睡眠サイクルを乱す要因に満ちています。ここでは、科学的根拠に基づいた、乱れがちな睡眠サイクルを整え、質の高い眠りを手に入れるための7つの具体的な方法(睡眠衛生)を詳しく解説します。これらを一つでも多く生活に取り入れることで、あなたの睡眠は着実に改善へと向かうでしょう。

① 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

睡眠サイクルを整える上で、最も強力で、かつ基本的な習慣が「起床時刻と就寝時刻を一定に保つこと」です。私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。この体内時計が、体温や血圧、ホルモン分泌などを調節し、自然な眠気と覚醒のリズムを生み出しています。

毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることで、この体内時計の歯車が正確に噛み合うようになります。その結果、夜は自然と眠くなり、朝はスムーズに目覚められるという、理想的なサイクルが定着します。

多くの人が陥りがちなのが、「休日の寝だめ」です。平日の睡眠不足を解消しようと、土日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計は大きく後ろにずれてしまいます。これは、週末だけ海外旅行に行って時差ボケになるようなもので、「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれます。その結果、日曜の夜になっても眠れず、月曜の朝は非常につらい目覚めを迎えることになります。

これを防ぐためには、休日の起床時刻を平日のプラス1〜2時間以内にとどめるのが理想です。どうしても眠気が強い場合は、午後3時より前に15〜20分程度の短い昼寝(パワーナップ)をとるのが効果的です。これにより、体内時計を大きく乱すことなく、疲労を回復できます。

② 朝起きたら太陽の光を浴びる

体内時計を正確に動かすための「リセットボタン」の役割を果たすのが、太陽の光です。私たちの体内時計は、厳密には24時間より少し長い周期を持っているため、毎日リセットして地球の自転周期(24時間)に同調させる必要があります。

朝、太陽の光(特にブルーライト成分)が網膜から脳に届くと、それが合図となって睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌がストップします。同時に、心と身体を活動的にするホルモン「セロトニン」の分泌が活発化し、頭と身体がシャキッと覚醒モードに切り替わります。

さらに重要なのは、この朝に分泌されたセロトニンが、約14〜16時間後にメラトニンの材料になるということです。つまり、朝の光をしっかり浴びることは、その日の覚醒を促すだけでなく、その夜の自然な眠りを準備するための、非常に重要なプロセスなのです。

実践方法は簡単です。朝起きたら、まずカーテンを開けて、15分から30分ほど自然の光を浴びましょう。ベランダや庭に出たり、通勤・通学で少し歩いたりするのが理想的ですが、窓際で朝食をとるだけでも十分な効果があります。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるため、諦めずに外の光を感じることが大切です。

③ 日中に適度な運動を習慣にする

日中の活動、特に適度な運動は、夜の睡眠の質を高めるための強力な味方です。運動が睡眠に良い影響を与える理由は主に2つあります。

- 体温のメリハリをつける: 人は、身体の内部の温度である「深部体温」が下がる時に眠気を感じます。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動が終わって数時間後、就寝時間帯にかけて体温が下降する際の落差が大きくなるほど、脳は「眠る時間だ」と認識し、スムーズで深い眠りに入りやすくなります。

- ストレスの解消: ウォーキングやジョギング、ヨガといったリズミカルな有酸素運動は、幸福ホルモンであるセロトニンの分泌を促し、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させる効果があります。日中に溜まった精神的な緊張をほぐし、リラックスした状態で眠りにつく準備を整えてくれます。

運動を行うのに最適な時間帯は、夕方から就寝の3時間前くらいまでです。就寝直前に激しい運動をしてしまうと、交感神経が興奮し、体温も高いままになってしまうため、かえって寝つきを悪くする可能性があります。無理のない範囲で、週に数回、30分程度の運動を習慣にすることから始めてみましょう。

④ 就寝前の食事や飲み物に注意する

夜、眠りにつく前の飲食習慣は、睡眠の質を直接的に左右します。特に注意すべき点を2つに分けて解説します。

食事は寝る3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために胃腸が活発に働き続けます。消化活動中は深部体温が下がりにくいため、脳や身体が十分に休息モードに入れず、眠りが浅くなる原因となります。理想は、就寝の3時間前までに夕食を済ませることです。

仕事などでどうしても夕食が遅くなってしまう場合は、消化の良いものを少量摂るように心がけましょう。おかゆやうどん、スープ、豆腐、白身魚などがおすすめです。逆に、揚げ物などの脂っこい料理、ステーキなどの消化に時間がかかるタンパク質、香辛料の強い刺激的な食事は、胃腸に負担をかけ、睡眠を妨げるため避けるべきです。

カフェイン・アルコール・喫煙を控える

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。アデノシンという睡眠物質の働きをブロックすることで、眠気を感じさせなくします。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分ほどで現れ、体内から半減するのに4〜5時間かかるとされています。質の高い睡眠のためには、遅くとも就寝の5時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」としてお酒を飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって百害あって一利なしです。アルコールは一時的に脳の働きを抑制するため、寝つきは良くなるように感じられます。しかし、アルコールが体内で分解される過程でアセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されるため、睡眠の後半部分が浅くなります。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなったり、筋肉を弛緩させる作用でいびきや睡眠時無呼吸を悪化させたりするリスクもあります。

- 喫煙(ニコチン): タバコに含まれるニコチンは、カフェインと同様に覚醒作用を持つ物質です。就寝前の喫煙は、脳を興奮させて寝つきを悪くします。また、睡眠中にニコチンが切れると、離脱症状で目が覚めやすくなることも知られています。

⑤ 入浴は寝る90分~120分前に済ませる

日中の運動と同様に、入浴も深部体温のコントロールに役立ちます。就寝の90分から120分前に、38℃~40℃程度のぬるめのお湯に15分~20分ほどゆっくり浸かるのが最も効果的です。

入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に放熱されて急降下します。この体温のダイナミックな変化が、質の高い眠りに不可欠な、自然で強い眠気を誘発するのです。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、逆効果になるため注意が必要です。

時間がない場合はシャワーで済ませても構いませんが、その際は少し熱めのお湯で手足の末端を温めると、血管が拡張して熱放散が促され、同様の効果が期待できます。

⑥ 寝る前にスマホやパソコンを見ない

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質を考える上で極めて重要です。スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光であり、脳に「今は昼間だ」と強いメッセージを送ります。

夜間にこの光を浴びると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制されてしまい、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなる原因となります。

また、光の問題だけでなく、SNSの閲覧やニュースのチェック、ゲームなどは、脳を情報処理モードや興奮状態にさせてしまいます。リラックスして眠りにつくべき時間に、脳を覚醒させてしまう行為です。

理想は、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、脳をクールダウンさせる時間(スリープセレモニー)を設けることです。照明を暖色系の間接照明に切り替え、読書(バックライトのない紙の本が理想)、ストレッチ、瞑想、ヒーリング音楽を聴くなど、自分がリラックスできる活動に時間を使いましょう。

⑦ 快適に眠れる寝室環境を整える

一日の3分の1近くを過ごす寝室は、質の高い睡眠を得るための「聖域」です。以下のポイントを見直し、睡眠に最適な環境を作りましょう。

自分に合った寝具を選ぶ

- マットレス・敷布団: 硬すぎず柔らかすぎず、寝た時に背骨が自然なS字カーブを保てるものが理想です。寝返りがスムーズに打てることも重要。腰が沈み込みすぎるものは腰痛の原因になります。

- 枕: 横になった時に、首の骨が背骨の延長線上にまっすぐになる高さが適切です。高すぎると首や肩こり、低すぎると頭に血が上りやすくなります。素材や形状も様々なので、実際に試してみるのが一番です。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・発散性に優れたものを選びましょう。寝返りを妨げない、軽めのものがおすすめです。

部屋の照明や音を調整する

- 光: 寝室はできるだけ暗くするのが基本です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の電源ランプをテープで隠したりする工夫が有効です。

- 音: 静かな環境が理想ですが、完全な無音だと逆に小さな物音が気になってしまうこともあります。その場合は、耳栓や、単調な音で他の騒音をかき消す「ホワイトノイズマシン」などを活用するのも良いでしょう。

- 温度・湿度: 快適な睡眠のための理想的な室温は夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は通年で50~60%とされています。エアコンや加湿器、除湿器を適切に使い、季節を問わず快適な温湿度環境を保つことが、夜中の中途覚醒を防ぎます。

これらの7つの方法は、一つひとつは些細なことに思えるかもしれませんが、組み合わせることで睡眠の質を飛躍的に向上させる力を持っています。完璧を目指す必要はありません。まずはできそうなことから一つずつ、生活に取り入れてみましょう。

睡眠サイクルの把握におすすめのアプリ

睡眠日誌をつけるのが良いと分かっていても、毎日の記録は手間がかかるものです。そこで役立つのが、スマートフォンの睡眠計測アプリです。これらのアプリは、加速度センサーやマイクを使って睡眠中の状態を自動で記録・分析してくれるため、手軽に自分の睡眠パターンを可視化できます。ここでは、多くのユーザーに利用されている代表的なアプリを2つ紹介します。

(注:アプリの機能や仕様は頻繁にアップデートされます。最新の情報は各アプリの公式サイトやストアページでご確認ください。また、これらのアプリは医療機器ではなく、計測データはあくまで目安として活用してください。)

Somnus(ソムナス)

「Somnus」は、睡眠の記録・分析から改善までをトータルでサポートしてくれる人気の睡眠アプリです。日々の睡眠データを記録するだけでなく、ユーザーが楽しみながら睡眠改善に取り組めるような工夫が凝らされているのが特徴です。

主な機能と特徴

- 自動睡眠計測: スマートフォンを枕元に置いて寝るだけで、就寝・起床時間、睡眠時間、中途覚醒などを自動で記録します。

- 睡眠の質のスコア化: 記録されたデータを基に、毎日の睡眠の質を100点満点でスコア化してくれます。自分の睡眠が良い状態なのか悪い状態なのかを一目で把握でき、改善へのモチベーションにつながります。

- スマートアラーム: 眠りの浅いレム睡眠のタイミングを検知し、心地よく目覚められるようにアラームを鳴らしてくれます。設定した時刻の最大30分前から、最適なタイミングを探してくれます。

- いびきの録音・分析: 睡眠中のいびきを検知し、録音・再生することができます。いびきの大きさや頻度も記録されるため、自分のいびきの状態を客観的に確認したい場合に役立ちます。

- 睡眠導入サウンド: リラックス効果のあるヒーリングミュージックや自然環境音など、スムーズな入眠をサポートするサウンドが多数用意されています。

- 睡眠改善アドバイス: 記録された睡眠データや、事前に登録した生活習慣のアンケート結果に基づき、ユーザー一人ひとりに合わせた睡眠改善のためのアドバイスを提供してくれます。

こんな人におすすめ

「Somnus」は、データに基づいて論理的に睡眠を改善したい人や、ゲーム感覚で楽しみながら日々の睡眠管理を続けたい人に特におすすめです。スコアやアドバイス機能を活用することで、自分の生活習慣が睡眠にどう影響しているかを理解しやすくなります。

参照:株式会社S’UIMIN Somnus公式サイト

熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、その名の通り、快適な目覚めをサポートするアラーム機能に定評のあるアプリですが、睡眠計測や分析機能も非常に充実しています。特に、寝つきを良くするための機能や、詳細なレポート機能が魅力です。

主な機能と特徴

- 高機能スマートアラーム: 眠りの浅いタイミングで起こしてくれるスマートアラーム機能はもちろん、アラーム音の種類が豊富で、徐々に音量が大きくなるフェードイン設定など、カスタマイズ性が高いのが特徴です。

- 豊富な睡眠導入サウンド: 40種類以上のリラックスできるサウンド(熟睡サウンド)が用意されており、タイマー機能もついているため、寝落ちしても安心です。複数のサウンドを組み合わせて自分好みの環境音を作ることも可能です。

- 詳細な睡眠レポート: 毎日の睡眠を「寝つき」「深さ」「アラーム」などの項目で5段階評価し、グラフで可視化してくれます。週間・月間レポート機能もあり、長期的な睡眠パターンの変化を追跡するのに便利です。

- いびき・寝言の記録: 睡眠中のいびきや寝言を録音し、その音量や時間帯をグラフで確認できます。自分の睡眠中の様子を知る良い手がかりになります。

- ヘルスケア連携: Appleの「ヘルスケア」アプリと連携させることで、睡眠データをヘルスケアに自動で記録・一元管理することができます。

こんな人におすすめ

「熟睡アラーム」は、寝つきの悪さに悩んでいる人や、朝の目覚めを少しでも快適にしたい人に最適です。また、自分のいびきや寝言が気になっている人、他の健康データと合わせて睡眠を管理したいと考えている人にも使いやすいアプリと言えるでしょう。

これらのアプリを活用することで、これまで漠然としていた自分の睡眠が、具体的なデータとして目の前に現れます。そのデータと、日中の体感(眠気や集中力)を照らし合わせることで、睡眠サイクルを整えるための具体的なアクションプランが見えてくるはずです。

参照:株式会社C2 熟睡アラーム公式サイト

まとめ

今回は、多くの人が一度は疑問に思ったであろう「睡眠サイクル90分説」の真偽から、睡眠の根本的な仕組み、そして自分に合った最適な睡眠を見つけ、整えるための具体的な方法までを包括的に解説してきました。

本記事の要点を改めて整理しましょう。

- 「90分説」は絶対ではない: 睡眠サイクルが約90分というのは、あくまで多くの人の「平均値」です。個人差が大きく、70分から120分と幅があるため、90分という数字に固執しすぎると、かえって睡眠の質を低下させる可能性があります。

- 睡眠は2種類ある: 私たちの睡眠は、脳の休息を担う「ノンレム睡眠」と、記憶の整理を行う「レム睡眠」が周期的に繰り返されています。特に、睡眠前半に現れる深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が、心身の回復にとって極めて重要です。

- 睡眠サイクルの乱れは万病のもと: 睡眠サイクルの乱れは、日中の集中力低下や気分の落ち込みといった短期的な問題だけでなく、長期的には肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクを著しく高めます。

- 自分だけの最適解を見つける: 最適な睡眠時間を見つけるには、まず「年齢別の推奨睡眠時間」を目安とし、次に「睡眠日誌」や「睡眠計測アプリ」を活用して、「日中に眠気がなく、朝スッキリ起きられる」自分だけの睡眠パターンを把握することが不可欠です。

- 睡眠サイクルを整える7つの習慣: 質の高い睡眠は、日々の小さな習慣の積み重ねによって作られます。

- ① 起床・就寝時刻を一定に

- ② 朝の太陽光を浴びる

- ③ 日中に適度な運動をする

- ④ 就寝前の飲食に注意する

- ⑤ 就寝90分前までに入浴する

- ⑥ 寝る前のスマホをやめる

- ⑦ 快適な寝室環境を整える

これらの具体的な方法を実践することで、睡眠サイクルは着実に整っていきます。

質の高い睡眠は、単なる休息以上の価値を持ちます。それは、日中の生産性を高め、創造性を育み、精神的な安定をもたらし、そして何よりも、私たちの長期的な健康を守るための最も重要な投資です。

今日から、一般論に振り回されるのをやめ、自分自身の身体の声に耳を傾けることから始めてみませんか。この記事で紹介した知識とツールが、あなたが最高の睡眠を手に入れ、より充実した毎日を送るための一助となれば幸いです。