「毎日9時間以上寝ているけれど、これは寝過ぎなのだろうか?」「もしかして自分はロングスリーパーという体質なのかもしれない」。睡眠時間に関して、このような疑問や不安を抱えている方は少なくないでしょう。一般的に「理想の睡眠時間は7〜8時間」と言われることが多いため、それより長い睡眠をとっていると、怠けているように感じたり、健康への悪影響を心配したりするかもしれません。

しかし、結論から言えば、必要な睡眠時間には大きな個人差があり、9時間以上の睡眠が必ずしも「寝過ぎ」とは限りません。体質的に長い睡眠を必要とする「ロングスリーパー」である可能性もあれば、睡眠の質や生活習慣、あるいは何らかの病気が原因で睡眠時間が長くなっているケースも考えられます。

この記事では、「睡眠時間9時間は寝過ぎなのか?」という疑問を徹底的に掘り下げます。ロングスリーパーの定義や特徴、そのメリット・デメリットから、長時間睡眠に隠された病気の可能性まで、科学的な知見を交えながら網羅的に解説します。さらに、自分にとっての最適な睡眠時間を見つける方法や、睡眠の質を劇的に向上させるための具体的なポイントも紹介します。

この記事を読み終える頃には、ご自身の睡眠に関する理解が深まり、日々のパフォーマンスを最大化するための具体的なアクションプランが見つかるはずです。睡眠に関する漠然とした不安を解消し、より健康的で充実した毎日を送るための一助となれば幸いです。

目次

睡眠時間9時間は寝過ぎなの?

「9時間も寝てしまった」と罪悪感を覚える必要は本当にあるのでしょうか。この章では、まず「寝過ぎ」という概念を捉え直し、睡眠時間の個人差や日本人の平均的な睡眠データ、年齢による変化について詳しく解説します。

適正な睡眠時間は人によって違う

私たちはしばしば「理想の睡眠時間は8時間」といった画一的な基準に囚われがちですが、これは大きな誤解です。最適な睡眠時間は、遺伝的要因、年齢、性別、日中の活動量、健康状態など、無数の要因によって決まるため、人それぞれで大きく異なります。

例えば、日中に激しい運動をした日や、重要な試験勉強で脳を酷使した日には、心身の回復のためにより長い睡眠が必要になるでしょう。逆に、比較的リラックスして過ごした日には、いつもより短い睡眠でもすっきりと目覚められるかもしれません。

「寝過ぎ」かどうかを判断する上で最も重要な指標は、睡眠時間そのものではなく、日中の心身の状態です。もし9時間睡眠をとった翌日に、頭がすっきりして集中力が高まり、意欲的に活動できるのであれば、その9時間という時間はあなたにとっての「適正な睡眠時間」である可能性が高いと言えます。一方で、9時間寝ても日中に強い眠気に襲われたり、倦怠感が抜けなかったりする場合は、単なる「寝過ぎ」ではなく、睡眠の質の低下や後述する何らかの健康問題が隠れているサインかもしれません。

重要なのは、「何時間寝たか」という数字に一喜一憂するのではなく、「その睡眠によって日中のパフォーマンスがどう変化したか」という視点を持つことです。他人の基準や平均値と比べるのではなく、自分自身の心と身体の声に耳を傾け、最適な睡眠パターンを見つけることが、健康的な生活を送るための第一歩となります。

日本人の平均睡眠時間

自分自身の睡眠時間を客観的に捉えるために、日本人の平均的な睡眠時間を見てみましょう。経済協力開発機構(OECD)が2021年に発表した調査結果によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分であり、調査対象となった33カ国の中で最も短いというデータがあります。

(参照:OECD Gender Data Portal 2021, Time use across the world)

このデータは、日本の労働環境や生活習慣が、いかに睡眠時間を削る方向に作用しているかを示唆しています。長時間労働や通勤時間、夜型の生活スタイルなどが、慢性的な睡眠不足の一因となっていると考えられます。

このような状況下で9時間の睡眠をとっている場合、統計上の平均値と比較すれば確かに「長い」と言えるでしょう。しかし、これはあくまで平均値です。平均より長いからといって、それが直ちに「異常」や「不健康」を意味するわけではありません。むしろ、世界的に見れば7時間22分という睡眠時間は極端に短く、多くの日本人が「睡眠負債」と呼ばれる慢性的な睡眠不足状態に陥っている可能性が指摘されています。

したがって、日本人の平均睡眠時間というデータは、社会的な傾向を把握する上での参考にはなりますが、個人の最適な睡眠時間を判断する絶対的な基準にはなりません。平均より長い睡眠をとれていることは、見方を変えれば、心身の健康を維持するために必要な時間を確保できている証拠とも捉えられます。

年齢別の推奨睡眠時間

必要な睡眠時間は、人生のステージによっても大きく変化します。特に、心身が急速に発達する乳幼児期や思春期には、成人と比べて格段に長い睡眠が必要です。米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、幅広い年齢層における推奨睡眠時間を科学的根拠に基づいて示しており、世界中の専門家によって広く参照されています。

| 年齢層 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 新生児 (0〜3ヶ月) | 14〜17時間 |

| 乳児 (4〜11ヶ月) | 12〜15時間 |

| 幼児 (1〜2歳) | 11〜14時間 |

| 未就学児 (3〜5歳) | 10〜13時間 |

| 学齢期 (6〜13歳) | 9〜11時間 |

| ティーンエイジャー (14〜17歳) | 8〜10時間 |

| 若年成人 (18〜25歳) | 7〜9時間 |

| 成人 (26〜64歳) | 7〜9時間 |

| 高齢者 (65歳以上) | 7〜8時間 |

(参照:National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary)

この表を見ると、ティーンエイジャー(14〜17歳)の推奨睡眠時間は8〜10時間となっており、9時間の睡眠はこの範囲に完全に収まっています。また、若年成人(18〜25歳)や成人(26〜64歳)においても、7〜9時間が推奨されており、9時間は許容範囲の上限ではあるものの、決して異常な長さではありません。

特に、脳の発達がまだ続いている10代〜20代前半の若者にとって、9時間以上の睡眠は学習内容の定着や感情の安定に不可欠な役割を果たします。この時期に「寝過ぎだ」と睡眠時間を無理に削ってしまうと、学業成績の低下や精神的な不安定さを招くリスクさえあります。

年齢を重ねるにつれて、深い睡眠(ノンレム睡眠)が減少し、必要な睡眠時間も徐々に短くなるのが一般的です。もし、高齢になっても若い頃と同じように長時間眠らないとすっきりしない、あるいは日中の眠気が強いという場合は、加齢による自然な変化以外の要因を考慮する必要があるかもしれません。

このように、9時間睡眠が「寝過ぎ」かどうかは、個人の体質や日中の状態に加え、年齢という要素も踏まえて総合的に判断する必要があるのです。

9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」とは

もしあなたが日常的に9時間以上の睡眠を必要とし、それを確保しないと体調を崩してしまうのであれば、それは単なる「寝坊」ではなく、「ロングスリーパー」という体質が原因かもしれません。この章では、ロングスリーパーの定義、その割合、そして対極にいるショートスリーパーとの違いについて詳しく解説します。

ロングスリーパーの定義

ロングスリーパー(Long Sleeper)とは、体質的に平均よりも長い睡眠時間を必要とする人のことを指します。一般的に、成人の場合で一晩に9時間以上の睡眠をとらなければ、日中の活動に支障をきたす(強い眠気、集中力の低下、倦怠感など)人々がこれに該当します。

重要なのは、ロングスリーパーは「怠け者」や「意志が弱い」わけではなく、遺伝子レベルでそのようにプログラムされた体質であるという点です。彼らにとって9時間や10時間の睡眠は、平均的な睡眠時間の人(バリアブルスリーパー)にとっての7〜8時間の睡眠と同じ意味を持ちます。つまり、心身の健康を維持し、最高のパフォーマンスを発揮するために「必要不可欠」な時間なのです。

また、ロングスリーパーは、後述する「過眠症」などの睡眠障害とは明確に区別されます。過眠症は、十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、日中に耐え難い眠気に襲われる病的な状態です。一方、ロングスリーパーは、自分に必要な睡眠時間を確保できれば、日中は眠気を感じることなく健康的に活動できます。この点が両者を分ける決定的な違いです。

もしあなたが、夜に9時間以上ぐっすり眠り、日中は元気に過ごせるのであれば、それは病気ではなく、ロングスリーパーという個性的な体質である可能性が高いでしょう。

日本人におけるロングスリーパーの割合

では、ロングスリーパーはどのくらいの割合で存在するのでしょうか。

ロングスリーパーの正確な有病率に関する大規模な疫学調査は限られていますが、一般的には全人口の約5〜10%程度を占めると考えられています。これは、1%未満とされるショートスリーパーに比べると比較的多いものの、7〜9時間の睡眠を必要とする大多数のバリアブルスリーパー(約80〜90%)と比較すれば、明らかに少数派です。

この割合からわかるように、ロングスリーパーは決して珍しい存在ではありません。クラスに1〜2人、あるいは職場の部署に数人はいる計算になります。しかし、その体質が社会的にあまり認知されていないため、本人は「自分だけが普通ではない」と孤独を感じたり、周囲からは「よく寝る人だ」と単純に片付けられたりすることが少なくありません。

自分の体質が少数派であることを理解し、その特性を受け入れることが、ロングスリーパーが社会生活を円滑に送る上で重要になります。

ロングスリーパーとショートスリーパーの違い

睡眠の個人差を理解する上で、ロングスリーパーの対極にいる「ショートスリーパー」について知ることも役立ちます。ショートスリーパーとは、6時間未満の短い睡眠時間でも健康上の問題がなく、日中も元気に活動できる体質の人々です。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 項目 | ロングスリーパー (Long Sleeper) | ショートスリーパー (Short Sleeper) | バリアブルスリーパー (Variable Sleeper) |

|---|---|---|---|

| 必要な睡眠時間 | 9時間以上 | 6時間未満 | 7〜9時間 |

| 人口に占める割合 | 約5〜10% | 1%未満 | 約80〜90% |

| 遺伝的要因 | 強い関与が示唆されている(研究途上) | 特定の遺伝子変異(DEC2, ADRB1など)が同定されている | 多様な遺伝的背景 |

| 必要な睡眠時間を取れない場合 | 日中に強い眠気、集中力低下、体調不良 | (体質なので)そのような状況は少ない | 日中に眠気、パフォーマンス低下 |

| 性格・行動の傾向(一説) | 内向的、創造的、慎重 | 外交的、楽観的、活動的 | 中間的 |

| 社会生活での課題 | 活動時間の確保、社会のペースとのズレ | 特になし(むしろ有利とされることが多い) | 一般的な課題 |

| 誤解されやすい点 | 「怠け者」「自己管理ができない」 | 「不眠症」「無理をしている」 | (特になし) |

この表からわかるように、睡眠時間の長短は、本人の努力や意志でコントロールできるものではなく、生まれ持った遺伝的な体質に大きく左右されるという事実です。ショートスリーパーが短い睡眠で済むことを自慢したり、ロングスリーパーが長く寝ることを恥じたりする必要は全くありません。それは、身長が高い人と低い人がいるのと同じ、単なる個性(体質)の違いなのです。

重要なのは、自分がどのタイプに属するのかを正しく認識し、その体質に合った生活を送ることです。ロングスリーパーがショートスリーパーの真似をして睡眠時間を削れば、心身の不調は避けられません。自分の体質を理解し、尊重することが、長期的な健康と幸福への鍵となります。

ロングスリーパーに見られる4つの特徴

ロングスリーパーという体質には、単に睡眠時間が長いというだけでなく、いくつかの興味深い特徴が関連していると言われています。ここでは、科学的な研究や観察から示唆されている4つの主な特徴について掘り下げていきます。ただし、これらはあくまで傾向であり、すべてのロングスリーパーに当てはまるわけではない点にご留意ください。

① 若い世代に多い

ロングスリーパーは、特に10代から20代の若年層に多く見られる傾向があります。これは、前述の「年齢別の推奨睡眠時間」とも密接に関連しています。

脳や身体が劇的に成長・発達する思春期には、成人と比べて生理的により多くの睡眠が要求されます。この時期、脳内では学習した情報を整理・定着させたり、感情をコントロールする機能を成熟させたりと、非常に活発な活動が睡眠中に行われています。そのため、ティーンエイジャーの推奨睡眠時間は8〜10時間と長く設定されており、この年代の多くが自然とロングスリーパー的な睡眠パターンを示すのです。

年齢を重ねるにつれて、深い睡眠(ノンレム睡眠のステージ3)が減少し、必要な睡眠時間も徐々に短くなっていくのが一般的です。そのため、若い頃は10時間寝ないとすっきりしなかった人が、40代、50代になると7〜8時間の睡眠で十分になる、といった変化はごく自然なことです。

したがって、もしあなたが10代や20代で9時間以上の睡眠を必要としている場合、それは成長過程における正常な生理現象である可能性が高いと言えます。加齢とともに睡眠パターンが変化していく可能性も念頭に置きつつ、現時点での身体の要求に従うことが重要です。

② 創造性が高い傾向がある

ロングスリーパーと創造性の間には、興味深い関連性が指摘されています。これは、睡眠、特に「レム睡眠」が果たす役割と深く関わっています。

睡眠は、深い眠りの「ノンレム睡眠」と、浅い眠りで夢を見る「レム睡眠」が約90分の周期で繰り返されています。レム睡眠中、脳は非常に活発に活動しており、日中に得た記憶や情報を整理・統合するだけでなく、一見すると無関係な情報同士を結びつけ、新しいアイデアや問題解決の糸口を生み出す「創造的なプロセス」が行われていると考えられています。

ロングスリーパーは、睡眠時間が長い分、このレム睡眠の総時間も長くなる傾向があります。一晩の睡眠のうち、レム睡眠は後半になるにつれて出現時間が長くなるため、8時間睡眠の人よりも10時間睡眠の人の方が、より多くのレム睡眠を経験することになります。この豊富なレム睡眠が、意識下で様々な情報を結びつけ、独創的な発想やひらめきを促進する土壌となっているのではないか、という仮説です。

歴史上の偉人の中にも、アインシュタインのように10時間以上の睡眠をとっていたとされるロングスリーパーがいたという逸話もあり、この説を裏付けているように思われます。もちろん、これは相関関係であり、長く寝れば誰もが創造的になれるという単純な話ではありません。しかし、十分な睡眠が創造的思考の基盤を支える重要な要素であることは間違いないでしょう。

③ 内向的な性格の人が多い

ロングスリーパーには、内向的な性格の人が多い傾向があるとも言われています。心理学者のハンス・アイゼンクが提唱した理論によれば、内向的な人は外向的な人に比べて、大脳皮質の覚醒レベルが元々高く、外部からの刺激に対して非常に敏感であるとされています。

この理論に基づくと、内向的な人は日中の社会活動や人との交流によって、外向的な人よりも多くの精神的エネルギーを消耗し、脳が疲れやすいと考えられます。そのため、疲弊した脳を回復させ、情報を処理するために、より長い休息時間、つまり長い睡眠が必要になるのではないか、というわけです。

例えば、大勢の人が集まるパーティーに参加した後、外向的な人はエネルギーを得てさらに活動的になるかもしれませんが、内向的な人はどっと疲れを感じ、一人になって休息したいと感じることが多いでしょう。この日々の刺激に対する反応の違いが、必要な睡眠時間の差として現れている可能性があります。

もちろん、これも全てのロングスリーパーが内向的であるという意味ではありません。活発で社交的なロングスリーパーも存在します。しかし、もしあなたが自分を内向的だと感じており、かつ長い睡眠を必要としているなら、それはあなたの脳が必要な休息を求めている自然なサインなのかもしれません。

④ 夢を見る時間が長い

ロングスリーパーの非常に分かりやすい特徴として、夢を見る時間が物理的に長いという点が挙げられます。これは、前述のレム睡眠との関連から論理的に説明できます。

夢は主にレム睡眠中に見ることが知られています。睡眠のサイクル(約90分)はノンレム睡眠から始まり、レム睡眠で終わりますが、このサイクルが繰り返されるにつれて、レム睡眠の占める割合は徐々に長くなっていきます。特に、睡眠の後半(明け方近く)には、一度のレム睡眠が30分以上続くこともあります。

睡眠時間が9時間、10時間と長いロングスリーパーは、必然的に睡眠のサイクルを多く繰り返し、一晩におけるレム睡眠の合計時間も長くなります。その結果、夢を見ている絶対的な時間が長くなるだけでなく、より長く、複雑で、ストーリー性の高い夢を体験する機会が増えると考えられます。

朝起きた時に、まるで映画のような長編の夢を鮮明に覚えていたり、一晩にいくつも異なる夢を見たと感じたりすることが多い場合、それはあなたがロングスリーパーである一つのサインかもしれません。夢は、睡眠中に脳が行っている情報処理の副産物とも言え、その豊富さは、あなたの脳が夜間に懸命に働いている証拠とも捉えられるでしょう。

ロングスリーパーになる原因

なぜ一部の人は他の人よりも多くの睡眠を必要とするのでしょうか。ロングスリーパーという体質は、本人の怠惰や生活習慣の乱れではなく、より根源的な生物学的要因によって決定づけられています。この章では、その主な原因として「遺伝子の影響」と「年齢や季節」という2つの側面から解説します。

遺伝子の影響

近年のゲノム研究の進展により、睡眠時間がいかに強く遺伝子の影響を受けているかが明らかになってきました。特に、6時間未満の睡眠でも健康を維持できる「ショートスリーパー」に関しては、その体質に関わる特定の遺伝子変異がいくつか同定されています。例えば、「DEC2」や「ADRB1」といった遺伝子のわずかな違いが、睡眠・覚醒のサイクルを制御し、短い睡眠時間を可能にしていることが分かっています。

一方で、ロングスリーパーに特有の遺伝子については、まだ研究の途上にあります。しかし、家族や血縁者にロングスリーパーがいる場合、その子供も同じ体質を受け継ぐ可能性が高いことから、ショートスリーパーと同様に、ロングスリーパー体質もまた遺伝的要因が強く関与していると考えられています。

私たちの体の中には、「体内時計」と呼ばれる約24時間周期のリズムを刻むメカニズムが備わっており、これが睡眠や覚醒、ホルモン分泌、体温などを調節しています。この体内時計の働きをコントロールしているのが、いわゆる「時計遺伝子」と呼ばれる遺伝子群です。人によってこれらの遺伝子にわずかな違い(遺伝子多型)があり、その違いが体内時計の周期の長さや、睡眠を促す物質への感受性の差となって現れると考えられます。

ロングスリーパーの場合、この遺伝的な違いによって、

- 心身の疲労回復に必要な時間が、そもそも他の人より長く設定されている。

- 睡眠を促す物質(アデノシンなど)が脳内に蓄積しやすい、あるいはその物質に対する感受性が高い。

- 体内時計の周期が、標準的な24時間よりもわずかに長い。

といった可能性が考えられます。

つまり、ロングスリーパーであることは、生まれ持った設計図にあらかじめ書き込まれた、変えることの難しい生物学的な特性なのです。この事実を理解することは、自分や他人の睡眠習慣を評価する上で非常に重要です。

年齢や季節も関係する

遺伝という先天的な要因に加えて、後天的な要因も必要な睡眠時間に影響を与えます。その代表的なものが「年齢」と「季節」です。

年齢の影響

前述の通り、必要な睡眠時間は年齢と共に変化します。特に、身体と脳が急速に発達する乳幼児期から思春期にかけては、最も長い睡眠時間が必要です。成長ホルモンの分泌や、学習した知識の定着、感情制御機能の発達など、重要な生命活動の多くが睡眠中に行われるためです。

そのため、10代の若者が10時間近く眠るのは、体質的なロングスリーパーであるかどうかにかかわらず、多くの場合、成長段階における生理的な要求と言えます。その後、成人期を経て高齢期になると、深いノンレム睡眠が減少し、睡眠が浅くなるため、全体の睡眠時間も短くなる傾向があります。

季節の影響

意外に思われるかもしれませんが、季節の移り変わりも私たちの睡眠に影響を及ぼします。特に、日照時間の変化は、体内時計を調整する上で重要な役割を果たします。

一般的に、日照時間が短くなる冬は、夏に比べて睡眠時間が長くなる傾向にあります。これは、太陽の光を浴びる時間が減ることで、覚醒を促す信号が弱まり、また、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌開始が早まったり、分泌時間が長くなったりするためと考えられています。朝、太陽の光を浴びることで体内時計はリセットされますが、冬は日の出が遅いため、このリセットがうまくいかず、朝起きるのが辛くなりがちです。

このような季節性の変動は「冬季うつ(季節性情動障害)」の症状の一つとして見られることもありますが、病的なレベルでなくても、多くの人が冬になると活動意欲が低下し、少し長く眠りたくなるという経験をします。

このように、体質的なロングスリーパーでなくても、年齢や季節といった要因によって、一時的に必要な睡眠時間が長くなることがあります。自分の睡眠時間が長くなったと感じたときは、こうした生物学的な背景も考慮に入れてみるとよいでしょう。

ロングスリーパーの3つのメリット

長時間睡眠が必要なロングスリーパーは、社会生活において不便を感じることがある一方、その体質ならではの恩恵も受けています。十分な睡眠時間を確保できているという前提で、ロングスリーパーが享受できる3つの大きなメリットについて解説します。

① 記憶が定着しやすく学習能力が高い

睡眠は、単なる休息ではありません。日中に学び、経験した膨大な情報を整理し、重要なものを長期記憶として脳に定着させるための、極めて重要なプロセスです。このプロセスは、主に深い眠りである「ノンレム睡眠」と、夢を見る浅い眠りである「レム睡眠」の中で行われます。

- ノンレム睡眠(特に深い徐波睡眠): この段階では、脳内の神経細胞(ニューロン)間の結合であるシナプスが整理され、日中に得た知識やエピソード(宣言的記憶)が海馬から大脳皮質へと転送され、強固に固定されます。

- レム睡眠: この段階では、自転車の乗り方や楽器の演奏といった技能(手続き記憶)の定着や、既存の知識と新しい情報を結びつけて応用力を高める働きがあると考えられています。

ロングスリーパーは、睡眠時間が長い分、このノンレム睡眠とレム睡眠の両方を質・量ともに十分に確保することができます。特に、記憶の定着に重要な深いノンレム睡眠や、創造性に関わるレム睡眠は、睡眠の後半に多く出現するため、睡眠時間が短い人よりも有利です。

その結果、前日に学習した内容が効率的に整理・定着し、学習効率が高まるというメリットが生まれます。一夜漬けの勉強がすぐに忘れられてしまうのに対し、毎日十分な睡眠をとる学生の方が長期的な成績が良いことは、多くの研究で示されています。ロングスリーパーは、その体質から自然とこの「睡眠学習」の効果を最大限に引き出していると言えるでしょう。

② 精神状態が安定しやすい

睡眠不足が私たちの精神状態に悪影響を及ぼすことは、誰もが経験的に知っています。寝不足の日はイライラしやすく、些細なことで落ち込んだり、不安になったりしがちです。これは、睡眠不足によって、感情のコントロールや理性的な判断を司る脳の「前頭前野」の機能が低下し、一方で、不安や恐怖といった情動反応を引き起こす「扁桃体」が過剰に活動してしまうためです。

ロングスリーパーは、自分に必要な睡眠時間を確保することで、この前頭前野の機能を正常に保ち、扁桃体の過活動を抑えることができます。脳が十分に休息・回復することで、ストレスに対する耐性が高まり、感情のコントロールがしやすくなるのです。

その結果、日中の気分が安定し、精神的に落ち着いた状態を保ちやすいというメリットがあります。物事を前向きに捉え、対人関係のトラブルにも冷静に対処できるため、精神的な健康度が高い傾向にあると考えられます。もちろん、これは十分な睡眠がとれている場合に限られます。社会生活の都合で無理に睡眠時間を削られているロングスリーパーは、むしろ精神的に不安定になりやすいという逆の側面も持っています。

③ 創造性が豊かになる

「ロングスリーパーに見られる特徴」の章でも触れましたが、長い睡眠時間は創造性の豊かさにも繋がります。このメリットは、特に豊富なレム睡眠によってもたらされると考えられています。

レム睡眠中、脳は論理的な制約から解放され、一見すると全く関係のないような記憶や情報がランダムに結びつきます。このプロセスが、常識にとらわれない斬新なアイデアや、困難な問題に対する意外な解決策(ひらめき)を生み出す源泉となります。化学者のケクレが、蛇が自分の尻尾を噛む夢を見てベンゼンの環状構造を思いついたという逸話は、この睡眠と創造性の関係を示す有名な例です。

ロングスリーパーは、長い睡眠時間のおかげで、この創造的な情報処理の時間をたっぷりと確保できます。意識的な努力ではたどり着けないような、無意識下でのアイデアの熟成が進みやすいのです。

このため、芸術家、作家、研究者、発明家といった、独創的な発想が求められる職業の人々の中には、ロングスリーパーが多いと言われています。彼らにとって、長く眠ることは単なる休息ではなく、創造性を育むための重要な「仕事」の一部なのかもしれません。もしあなたがロングスリーパーで、何か創造的な活動に興味があるなら、その体質は大きな強みになる可能性があります。

ロングスリーパーの2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、ロングスリーパーという体質は、現代社会を生きる上でいくつかの困難やデメリットも伴います。特に、活動時間の制約と社会生活とのズレは、多くのロングスリーパーが直面する大きな課題です。

① 1日の活動時間が短くなる

最もシンプルかつ物理的なデメリットは、起きている時間、すなわち1日の活動時間が必然的に短くなることです。

1日は誰にとっても平等に24時間です。ここから睡眠時間を差し引いたものが、私たちが自由に使える活動時間となります。例えば、平均的な7時間睡眠の人と、10時間睡眠のロングスリーパーを比較してみましょう。

- 7時間睡眠の人: 24時間 – 7時間 = 17時間 の活動時間

- 10時間睡眠のロングスリーパー: 24時間 – 10時間 = 14時間 の活動時間

この1日3時間の差は、1週間で21時間、1ヶ月で約90時間、1年では1,095時間にもなります。これは日数に換算すると約45日分に相当し、ロングスリーパーは平均的な睡眠時間の人に比べて、1年間で1ヶ月半も活動時間が短い計算になります。

この限られた活動時間の中で、仕事や学業、通勤・通学、食事や入浴といった生活に必要な時間を捻出しなければなりません。その結果、趣味や自己投資、友人や家族との交流、あるいは単にリラックスして過ごすといった「自由な時間」が圧迫されがちです。

「もっと時間があれば、あれもこれもできるのに」という焦りや、やりたいことを諦めざるを得ない状況は、ロングスリーパーにとって大きなストレスとなり得ます。時間をいかに効率的に使い、自分にとっての優先順位を見極めるかというタイムマネジメントのスキルが、他の人以上に求められると言えるでしょう。

② 社会生活との両立が難しい場合がある

もう一つの深刻なデメリットは、現代社会の多くが、比較的短い睡眠時間で活動する人々を基準に設計されているという現実です。

多くの企業では朝9時から業務が始まり、学校の授業も8時台から開始されます。こうした社会のペースに合わせるためには、ロングスリーパーは必然的に早起きを強いられます。例えば、9時始業の会社に1時間かけて通勤する場合、身支度の時間も考慮すると、遅くとも6時半には起床する必要があります。ここから逆算すると、必要な10時間の睡眠を確保するためには、夜の8時半には就寝しなければなりません。

しかし、現実には残業や会食、家事、プライベートな用事などがあり、夜8時半に眠りにつくことは多くの社会人にとって非現実的です。その結果、多くのロングスリーパーは、自分に必要な睡眠時間を確保できず、慢性的な睡眠不足の状態で日々を過ごすことになります。

この睡眠不足は、日中の激しい眠気、集中力や生産性の低下、気分の落ち込みといった形で現れ、仕事や学業のパフォーマンスに直接的な悪影響を及ぼします。さらに、周囲からは「やる気がない」「怠けている」「自己管理ができていない」といった誤解や偏見の目で見られ、正当な評価を得られないことも少なくありません。

「朝が弱い」「夜更かしが苦手」といった個人の特性が、本人の努力不足として非難される理不尽さは、ロングスリーパーが抱える大きな精神的苦痛です。フレックスタイム制やリモートワークなど、より柔軟な働き方が普及しつつありますが、依然として画一的な労働時間が主流である社会において、ロングスリーパーという体質への理解を得ることの難しさは、最大のデメリットと言えるかもしれません。

ただの寝過ぎ?長時間睡眠に潜む原因と病気の可能性

これまで、体質的な「ロングスリーパー」について解説してきましたが、長時間睡眠の背景には、単なる体質ではない、別の原因が隠れている可能性もあります。特に、以前は7〜8時間の睡眠で問題なかったのに、最近になって急に9時間以上眠らないと辛くなった、という場合は注意が必要です。ここでは、体質以外の長時間睡眠の原因と、その背後に潜む病気の可能性について詳しく見ていきます。

睡眠の質が低下している

睡眠は「量(時間)」だけでなく、「質」が非常に重要です。いくら長くベッドにいても、睡眠の質が低ければ、脳や身体は十分に休息・回復することができません。その結果、質の低さを量で補おうとして、自然と睡眠時間が長くなってしまうことがあります。

睡眠の質を低下させる主な要因には、以下のようなものが挙げられます。

- ストレスや不安: 悩み事や精神的な緊張は、交感神経を優位にし、寝つきを悪くしたり、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。

- 不適切な寝室環境: 寝室が明るすぎる、騒がしい、暑すぎる・寒すぎるといった環境は、快適な睡眠を妨げます。

- 就寝前の生活習慣: 寝る直前の食事、カフェインやアルコールの摂取、スマートフォンやPCのブルーライトを浴びる行為は、脳を覚醒させ、深い睡眠を阻害します。

これらの要因によって睡眠が浅くなると、心身の疲労が十分に回復しないため、翌日に眠気や倦怠感が残ります。これが「長く寝たはずなのにスッキリしない」という感覚の正体であり、体質的なロングスリーパーとの大きな違いです。

睡眠負債が溜まっている

「睡眠負債」とは、日々のわずかな睡眠不足が、 마치借金のように少しずつ蓄積していく状態を指します。例えば、平日は仕事や勉強で毎日6時間しか眠れず、本来必要な睡眠時間(例:8時間)との間に2時間の差が生じているとします。この「2時間」が睡眠負債となり、5日間で合計10時間もの負債が溜まることになります。

そして、週末になると、この溜まった負債を返済しようとして、無意識のうちに「寝だめ」をします。土曜日や日曜日に10時間、11時間と長く眠ってしまうのは、このためです。

このような休日の長時間睡眠は、体質的なロングスリーパーとは全く異なります。これは、慢性的な睡眠不足に対する身体の代償行動に過ぎません。寝だめによって一時的に疲労感は和らぐかもしれませんが、平日の睡眠不足による認知機能の低下などを完全に回復させることは難しいとされています。また、平日と休日で起床時間が大きくずれることは、体内時計を狂わせ、週明けの「ブルーマンデー」を悪化させる原因にもなります。

隠れている病気のサイン

長時間寝ても日中の眠気が取れない、あるいは急に睡眠時間が増えたという場合、それは何らかの病気が原因となっている可能性も疑う必要があります。長時間睡眠(過眠)を症状とする代表的な疾患には、以下のようなものがあります。

過眠症

過眠症は、夜間に十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中に活動を妨げるほどの強い眠気が繰り返し現れる睡眠障害の総称です。代表的なものに「ナルコレプシー」と「特発性過眠症」があります。

- ナルコレプシー: 日中に突然、場所や状況を選ばずに強烈な眠気に襲われ、数分から数十分眠り込んでしまうのが特徴です。また、笑ったり驚いたりした時に全身の力が抜けてしまう「情動脱力発作(カタプレキシー)」を伴うこともあります。

- 特発性過眠症: ナルコレプシーのような突然の眠り込みはありませんが、日中の持続的な眠気と、10時間以上の長時間睡眠が特徴です。朝、目覚めるのが非常に困難で、目覚めた後も頭がぼーっとした状態(睡眠酩酊)が長く続く傾向があります。

ロングスリーパーとの決定的な違いは、必要な睡眠時間を確保しても日中の眠気が改善しない点です。もし、どれだけ寝ても日中の眠気に悩まされている場合は、睡眠専門医への相談を検討しましょう。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に気道が塞がれることで、10秒以上の呼吸停止が繰り返し起こる病気です。呼吸が止まるたびに、脳は酸素不足を感知して一時的に覚醒するため、本人は気づかなくても、一晩に何十回、何百回と睡眠が中断されています。

これにより、深い睡眠がほとんどとれず、睡眠の質が著しく低下します。その結果、睡眠時間を長くしても疲れが取れず、日中の強い眠気や集中力の低下、起床時の頭痛などを引き起こします。激しいいびきや、睡眠中の無呼吸を家族に指摘された場合は、この病気の可能性が高いと考えられます。

うつ病などの精神疾患

うつ病の症状というと「不眠」を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、過眠もまた、うつ病の重要なサインの一つです。特に、若い世代に見られる「非定型うつ病」では、不眠よりも過眠の傾向が強いとされています。

一日中寝床から出られなかったり、現実から逃避するように眠り続けたりすることがあります。過眠に加えて、気分の著しい落ち込み、何事にも興味や喜びを感じられない(アンヘドニア)、食欲の極端な増減、自己否定感といった症状が2週間以上続く場合は、精神科や心療内科の受診が必要です。

むずむず脚症候群

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は、主に夕方から夜にかけて、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「火照るような」といった、言葉で表現しがたい不快な感覚が現れる病気です。この不快感は、じっとしていると強くなり、脚を動かすと和らぐという特徴があります。

この症状が就寝時に現れると、じっと横になっていることができず、寝つきが非常に悪くなります(入眠障害)。また、夜中に症状で目が覚めてしまうこともあり、睡眠が断片化してしまいます。その結果、睡眠不足を補うために日中の眠気が生じたり、朝遅くまで寝てしまうといった長時間睡眠につながることがあります。

自分の最適な睡眠時間を知る方法

ここまで読んで、自分がロングスリーパーなのか、それとも別の原因で睡眠時間が長くなっているのか、ますます分からなくなったかもしれません。そこで重要になるのが、画一的な基準ではなく「自分自身にとっての最適な睡眠時間」を客観的に把握することです。ここでは、そのための具体的な2つの方法を紹介します。

睡眠日誌をつける

最も手軽で効果的な方法の一つが、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることです。これは、日々の睡眠に関する情報を記録し、睡眠パターンと日中のコンディションとの関連性を可視化するためのツールです。

具体的な記録項目

- ベッドに入った時刻

- 実際に眠りについたと思われる時刻

- 夜中に目が覚めた回数と時間

- 最終的に目が覚めた時刻

- ベッドから出た時刻

- 日中の眠気の度合い(例:全くない、少しある、強い眠気があった等)

- 起床時の気分(例:すっきり、普通、だるい等)

- 日中の気分や体調

- その他特記事項(例:昼寝の時間、就寝前のアルコールやカフェインの摂取、運動の有無、ストレスを感じる出来事など)

効果的な付け方

- 最低でも2週間は続ける: 1〜2日だけでは正確なパターンは見えません。継続することで、生活習慣との関連性が明らかになります。

- 時間に余裕のある期間に行う: 可能であれば、仕事や学校の長期休暇中など、時間に制約されず、自然に眠り、自然に目覚められる期間に行うのが理想的です。これにより、社会的な制約を取り除いた、あなたの身体が本来必要としている睡眠時間(至適睡眠時間)が見えてきます。

- 正直に記録する: 見栄を張らず、ありのままを記録することが重要です。

記録を振り返った時に、「日中の眠気がなく、気分良く、最もパフォーマンス高く過ごせた日」の睡眠時間が、あなたにとっての最適な睡眠時間に近いと考えられます。この客観的なデータは、自分の睡眠を理解し、生活習慣を改善する上で非常に強力な武器となります。

ウェアラブルデバイスで計測する

近年、急速に普及しているスマートウォッチや活動量計といったウェアラブルデバイスも、自分の睡眠を客観的に知るための便利なツールです。これらのデバイスは、内蔵された加速度センサーや心拍数センサーを用いて、睡眠中の体の動きや心拍変動をモニタリングし、睡眠の状態を分析してくれます。

ウェアラブルデバイスで分かること

- 総睡眠時間: 実際に眠っていた時間。

- 睡眠効率: ベッドにいた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合。

- 睡眠ステージ: レム睡眠、浅いノンレム睡眠、深いノンレム睡眠の各ステージにいた時間とその割合。

- 中途覚醒の回数: 夜中に目が覚めた回数。

- 心拍数や呼吸数の変動: 睡眠中の身体の状態。

これらのデータを睡眠日誌と組み合わせることで、主観的な感覚(眠気や気分)と、客観的な睡眠データ(睡眠の深さや連続性)を照らし合わせることができます。例えば、「長く寝たはずなのにだるい」と感じた日に、デバイスのデータを見ると「深い睡眠が極端に少なかった」という発見があるかもしれません。

ただし、注意点もあります。市販のウェアラブルデバイスは医療機器ではないため、そのデータはあくまで推定値であり、100%正確なわけではありません。特に睡眠ステージの判定精度には限界があります。データに一喜一憂しすぎず、日々の傾向を把握するための「参考情報」として活用するのが賢明な使い方です。睡眠日誌と併用することで、より多角的かつ正確に自分の睡眠パターンを把握できるようになるでしょう。

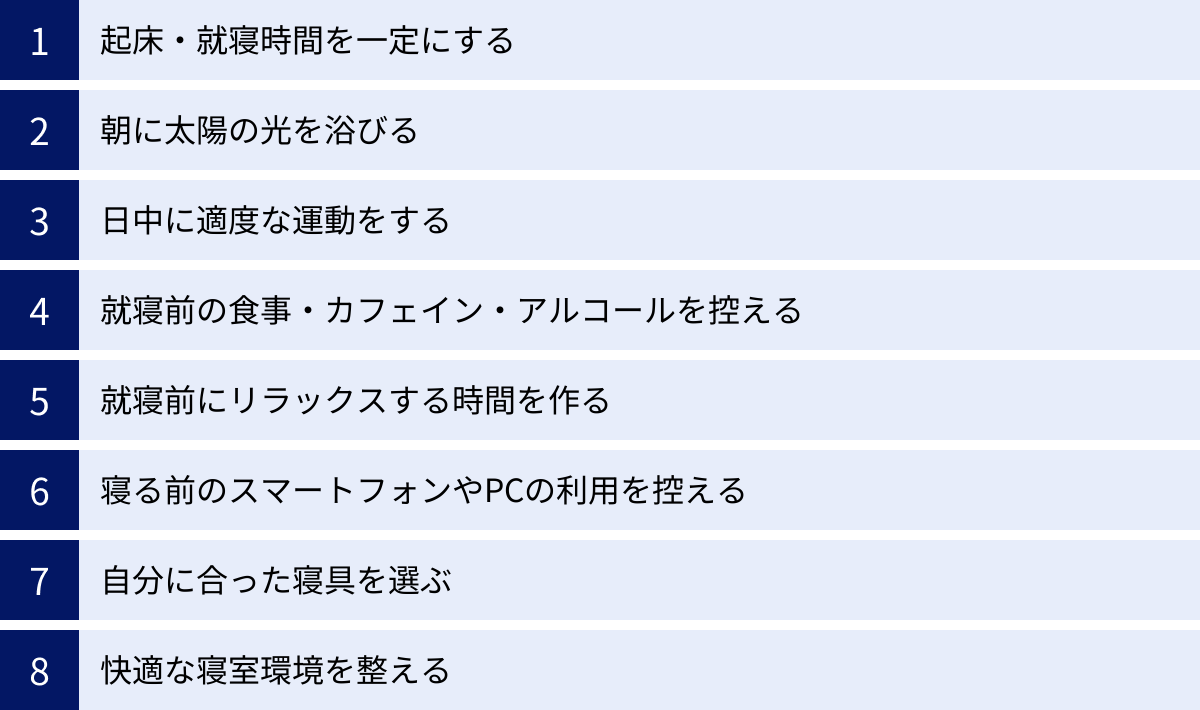

睡眠の質を高める8つのポイント

あなたが体質的なロングスリーパーであっても、睡眠負債を抱えている人であっても、あるいは単に睡眠に不満を感じている人であっても、「睡眠の質」を高めることは、日中のパフォーマンスを向上させ、生活全体の質を高める上で極めて重要です。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を高めるための8つの具体的なポイントを解説します。

① 起床・就寝時間を一定にする

私たちの身体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムが整っていると、夜は自然に眠くなり、朝はすっきりと目覚めることができます。体内時計を安定させる最も効果的な方法は、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。特に、起床時間を一定に保つことが重要です。平日に早起きし、休日に昼まで寝ていると、体内時計が大きく乱れ、時差ボケのような状態(社会的ジェットラグ)を引き起こします。休日でも、平日との起床時間のズレは2時間以内に抑えるように心がけましょう。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計をリセットし、一日の始まりを身体に知らせる最強のスイッチが「太陽の光」です。朝の光を浴びると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が止まり、脳が覚醒モードに切り替わります。起床後30分以内に、15分以上、屋外で太陽の光を浴びるのが理想です。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量がありますので、窓際で過ごすだけでも効果があります。この習慣は、夜の自然な眠りを誘うためにも不可欠です。

③ 日中に適度な運動をする

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られるだけでなく、体温にも良い影響を与えます。運動によって一時的に上がった深部体温が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。また、運動はストレス解消にも効果的です。ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を1回30分程度、週に数回行うのがおすすめです。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、かえって寝つきを悪くするため、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

④ 就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える

就寝前の飲食は、睡眠の質に直接影響します。

- 食事: 就寝直前に食事をとると、消化活動のために胃腸が働き続け、身体が休息モードに入れません。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン: コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は4時間以上続くこともあります。就寝の4〜5時間前からは摂取を避けましょう。

- アルコール: お酒を飲むと寝つきが良くなるように感じますが、これは大きな誤解です。アルコールは深い睡眠を妨げ、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなったり、分解される過程で生じるアセトアルデヒドが覚醒作用をもたらしたりして、睡眠の質を著しく低下させます。寝酒は百害あって一利なしと心得ましょう。

⑤ 就寝前にリラックスする時間を作る

日中の興奮状態(交感神経優位)から、心身をリラックスさせる休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるために、就寝前の「入眠儀式(スリープセレモニー)」を取り入れましょう。自分なりのリラックスできる習慣を、就寝前の30分〜1時間を使って行うことで、脳に「これから眠る時間だ」という合図を送ることができます。

具体例としては、ぬるめのお湯(38〜40℃)に15分ほど浸かる、好きな音楽を聴く、アロマを焚く、軽いストレッチをする、難しい内容ではない本を読む、瞑想や深呼吸をする、などが挙げられます。

⑥ 寝る前のスマートフォンやPCの利用を控える

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光です。夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。就寝の1〜2時間前にはデバイスの使用をやめ、デジタルデトックスの時間を設けることが、質の高い睡眠への近道です。

⑦ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要な要素です。

- マットレス: 硬すぎても柔らかすぎてもいけません。立っている時と同じ自然な背骨のS字カーブを保ち、体圧が腰などに集中せず、うまく分散されるものを選びましょう。寝返りがスムーズに打てることも重要です。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。マットレスに横になった時に、首の骨が背骨の延長線上にまっすぐになる高さが理想です。

可能であれば、実際に店舗で試してから購入することをおすすめします。

⑧ 快適な寝室環境を整える

寝室は「眠るためだけの場所」と位置づけ、快適な環境を整えることが大切です。

- 温度と湿度: 快適と感じる温度は人それぞれですが、一般的に室温は夏なら25〜26℃、冬なら22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が推奨されています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用しましょう。

- 光: メラトニンの分泌を促すためにも、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の光が目に入らないように工夫したりしましょう。

- 音: 生活音が気になる場合は、耳栓や、リラックス効果のある環境音(雨音や波の音など)を流すホワイトノイズマシンを活用するのも一つの方法です。

これらのポイントを一つでも多く実践することで、睡眠の質は着実に向上し、たとえ睡眠時間が同じでも、翌朝のすっきり感や日中のパフォーマンスが大きく変わることを実感できるはずです。