私たちの生活において、食事や運動と並んで健康の三本柱の一つとされる「睡眠」。しかし、その重要性については、単なる「休息」や「疲労回復」といったイメージに留まっている方も少なくないのではないでしょうか。現代社会は、24時間活動するコンビニやインターネットの普及、長時間労働など、睡眠を犠牲にしやすい環境にあります。

しかし、近年の科学技術の進歩により、睡眠研究は飛躍的な発展を遂げました。その結果、睡眠が私たちの心身に及ぼす影響は、これまで考えられていた以上に多岐にわたり、かつ深刻であることが次々と明らかになっています。睡眠は、決して「何もしない時間」ではなく、脳と身体が日中の活動で受けたダメージを修復し、翌日のパフォーマンスを最適化するための、極めて積極的な生命活動なのです。

最新の研究では、睡眠がアルツハイマー病の予防や精神疾患、生活習慣病のリスク低減、さらには腸内環境や遺伝子レベルにまで影響を及ぼすことが示唆されています。つまり、質の高い睡眠を確保することは、病気を予防し、学習能力や創造性を高め、心身ともに健康で充実した人生を送るための最も基本的な自己投資と言えるでしょう。

この記事では、まず睡眠の基本的なメカニズムや役割を分かりやすく解説した上で、最新の研究で明らかになった睡眠の新たな役割を深掘りします。さらに、睡眠不足がもたらす具体的な悪影響や、年齢による睡眠の変化、そして科学的根拠に基づいた「質の高い睡眠をとるための具体的な方法」まで、網羅的にご紹介します。この記事を通じて、睡眠への理解を深め、日々の生活を見直すきっかけとしていただければ幸いです。

目次

睡眠とは

睡眠とは、意識活動が周期的に、かつ可逆的に(=呼びかければ目覚める)中断する状態を指します。単に体を横たえて休んでいるだけでなく、脳内では非常に複雑でダイナミックな活動が行われています。この活動は、心身の健康を維持するために不可欠な役割を担っており、そのメカニズムの解明は現代科学における重要なテーマの一つです。

この章では、睡眠を構成する2つの主要なタイプ「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」、そして私たちが自然と眠りにつく「睡眠をコントロールする仕組み」について、基本的な知識を分かりやすく解説します。これらのメカニズムを理解することは、後述する睡眠の役割や、睡眠の質を高める方法をより深く理解するための基礎となります。

睡眠の2つの種類:レム睡眠とノンレム睡眠

私たちの睡眠は、一晩を通じて同じ状態が続いているわけではありません。「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という、性質の全く異なる2種類の睡眠が、約90分から120分の周期で繰り返されています。この周期的なパターンは「睡眠サイクル」と呼ばれ、一晩に4〜5回繰り返されるのが一般的です。

| 種類 | 脳の活動 | 身体の状態 | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| レム睡眠 | 覚醒時に近い活発な状態 | 筋肉の緊張が極度に低下(弛緩) | 記憶の整理・定着、感情の処理、スキルの学習 |

| ノンレム睡眠 | 活動が低下し休息している状態 | 筋肉の緊張は残っている | 脳と身体の疲労回復、成長ホルモンの分泌、免疫機能の強化 |

レム睡眠

レム睡眠は、「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の頭文字をとったもので、その名の通り、閉じたまぶたの下で眼球が素早く動いているのが特徴です。このとき、脳波は覚醒時に近いパターンを示し、脳は非常に活発に活動しています。一方で、手足の筋肉の緊張は完全に失われ、体はぐったりとした状態(筋弛緩)になります。これは、夢の内容に合わせて体が動いてしまうのを防ぐための重要な仕組みです。

レム睡眠の主な役割は以下の通りです。

- 記憶の整理と定着: 日中に学習した内容、特に自転車の乗り方や楽器の演奏といった「手続き記憶(スキル)」の定着に重要とされています。脳が日中の情報を取捨選択し、必要なものを長期記憶として保存するプロセスに関与しています。

- 感情の処理: 嫌な出来事やストレスに伴うネガティブな感情を整理し、和らげる働きがあります。レム睡眠が不足すると、感情が不安定になりやすいことが知られています。

- 夢を見る: 私たちが見る鮮明でストーリー性のある夢の多くは、このレム睡眠中に見られます。

レム睡眠は、一晩の睡眠全体に占める割合は約20〜25%で、睡眠サイクルの後半、特に明け方にかけて多く出現する傾向があります。

ノンレム睡眠

ノンレム睡眠は、レム(Rapid Eye Movement)ではない睡眠、つまり急速な眼球運動が見られない睡眠を指します。レム睡眠とは対照的に、脳の活動が低下し、心拍数や呼吸数、体温も下がるため、「脳と身体の休息」のための睡眠と言えます。

ノンレム睡眠は、その深さによってかつては4段階に分けられていましたが、現在では3つのステージ(N1、N2、N3)に分類されるのが一般的です。

- ステージN1(浅い睡眠): うとうとしている状態で、物音などですぐに目覚めてしまいます。入眠直後に現れる段階です。

- ステージN2(軽い睡眠): 本格的な睡眠の段階で、睡眠全体の約半分を占めます。

- ステージN3(深い睡眠): 最も深い眠りの段階で、「徐波睡眠」や「深睡眠」とも呼ばれます。この段階では、脳波にゆっくりとした大きな波(デルタ波)が現れます。体を揺さぶられてもなかなか起きないほど深く眠っており、脳の疲労回復や成長ホルモンの分泌、免疫機能の強化といった、生命維持に不可欠な働きが最も活発に行われます。

特に重要なのが、このステージN3の深いノンレム睡眠です。入眠後、最初の2回の睡眠サイクルで最も多く出現し、夜が更けるにつれて減少していきます。寝始めの3時間が「黄金の時間」と言われるのは、この深いノンレム睡眠が集中して現れるためです。

このように、レム睡眠とノンレム睡眠はそれぞれ異なる役割を持ち、両方がバランス良く現れることで、私たちは心身ともに健康な状態を保つことができます。

睡眠をコントロールする仕組み

私たちはなぜ夜になると眠くなり、朝になると自然に目が覚めるのでしょうか。この睡眠と覚醒のリズムは、主に2つのメカニズムによって巧みにコントロールされています。それが「睡眠を誘う物質(睡眠恒常性維持機構)」と「体内時計(概日リズム機構)」です。

睡眠を誘う物質

私たちの体には、起きている時間が長くなるほど眠気を強く感じる仕組みがあります。これを「睡眠恒常性維持機構(ホメオスタシス)」と呼び、その中心的な役割を担っているのが「アデノシン」という睡眠物質です。

アデノシンは、脳がエネルギー(ATP)を消費する際に生じる代謝産物です。日中、私たちが活動して脳を使い続けると、このアデノシンが脳内に徐々に蓄積されていきます。アデノシンが脳の特定の受容体に結合すると、神経細胞の活動が抑制され、強い眠気(睡眠圧)が生じます。そして、睡眠をとることで蓄積されたアデノシンは分解・除去され、眠気が解消されてスッキリと目覚めることができます。

つまり、アデノシンは「脳の疲労物質」のようなもので、その蓄積量が私たちの眠気を直接的にコントロールしているのです。ちなみに、コーヒーや緑茶に含まれるカフェインが眠気覚ましの効果を持つのは、アデノシンと化学構造が似ているためです。カフェインがアデノシンの代わりに受容体に結合することで、アデノシンの働きをブロックし、一時的に眠気を感じさせなくします。

体内時計の役割

もう一つの重要な仕組みが「体内時計」です。これは「概日リズム(サーカディアンリズム)」とも呼ばれ、約24時間周期で体内のさまざまな生体リズム(睡眠と覚醒、体温、ホルモン分泌など)を調節しています。

この体内時計の中枢は、脳の視床下部にある「視交叉上核(しこうさじょうかく)」という神経核に存在します。視交叉上核は、数万個の神経細胞からなる「親時計」として、全身の細胞にある「子時計」をコントロールし、体全体のリズムを統率しています。

しかし、この体内時計の周期は、実は正確に24時間ではなく、個人差はありますが平均して24時間より少し長いことが分かっています。そのため、毎日リセットしなければ、少しずつ生活リズムが後ろにずれていってしまいます。このリセットの役割を果たすのが「光」、特に朝の太陽光です。

朝、光が目から入ると、その刺激が視交叉上核に伝わり、体内時計がリセットされます。そして、リセットされてから約14〜16時間後に、脳の松果体から「メラトニン」という睡眠ホルモンの分泌が始まるようにセットされます。メラトニンは、脈拍や体温、血圧をわずかに下げることで、体を睡眠に適した状態へと導き、自然な眠りを誘発します。

夜間にスマートフォンやパソコンの強い光(特にブルーライト)を浴びると、脳が「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。これが、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりする大きな原因の一つです。

このように、「アデノシンの蓄積による睡眠圧」と「体内時計による覚醒と睡眠のリズム」という2つのシステムが連携して働くことで、私たちの毎日の睡眠は巧みにコントロールされているのです。

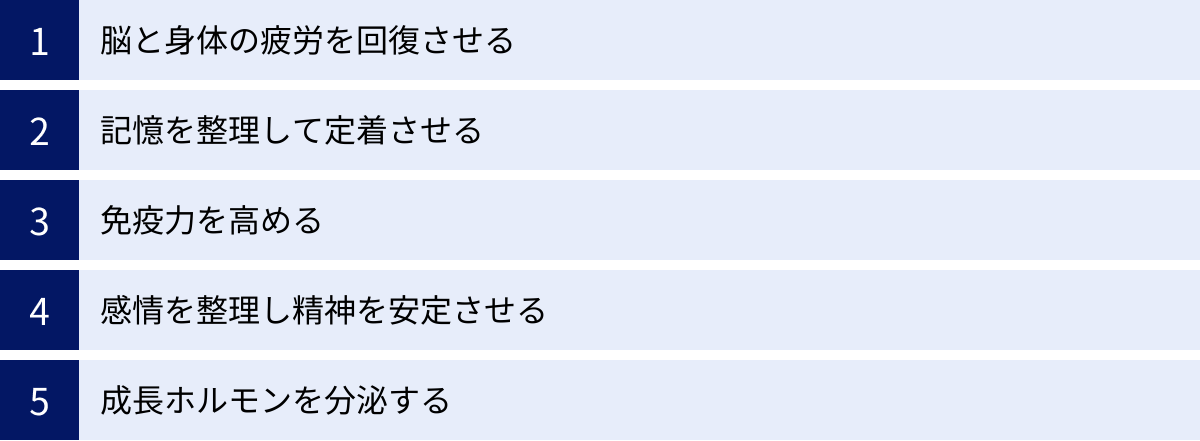

睡眠がもつ基本的な5つの役割

睡眠が単なる休息ではないことは、前章で述べた通りです。睡眠中、私たちの脳と身体は、日中の活動を支え、明日の活力を生み出すために、さまざまな重要なメンテナンス作業を行っています。ここでは、古くから知られている睡眠の基本的な5つの役割について、それぞれ詳しく解説します。これらの役割を理解することで、睡眠不足がいかに心身に多大な影響を及ぼすかが見えてくるはずです。

① 脳と身体の疲労を回復させる

睡眠の最も基本的で実感しやすい役割は、心身の疲労回復です。特に、深いノンレム睡眠中には、脳と身体の両方で集中的な修復作業が行われます。

まず「脳の疲労回復」です。日中の活動で酷使された大脳皮質の神経細胞は、深いノンレム睡眠中にその活動レベルを大幅に低下させ、休息に入ります。この間に、前章で触れた睡眠物質「アデノシン」が分解・除去されます。アデノシンが取り除かれることで、脳の機能がリフレッシュされ、翌朝スッキリとした目覚めとともに、集中力や思考力が回復します。睡眠不足で頭がボーっとするのは、このアデノシンの除去が不十分なために起こる現象です。

次に「身体の疲労回復」です。睡眠中は、日中の活動で傷ついた筋肉や組織の修復が活発に行われます。この修復作業に欠かせないのが、後述する「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、細胞の修復や新陳代謝を促進する働きがあり、深いノンレム睡眠中に最も多く分泌されます。激しい運動をした後や、疲労が溜まっている時に十分な睡眠をとると身体が軽くなるのは、この成長ホルモンによる修復作用のおかげです。

このように、睡眠は脳と身体の両方にとって不可欠なメンテナンス時間であり、このプロセスが妨げられると、疲労が蓄積し、日中のパフォーマンス低下に直結します。

② 記憶を整理して定着させる

「テスト前日は徹夜で勉強するより、しっかり寝た方がいい」とよく言われますが、これは科学的にも正しいことが証明されています。睡眠には、日中に学習した知識や経験を取捨選択し、重要な情報を長期的な記憶として脳に定着させるという極めて重要な役割があります。

この記憶の定着プロセスには、レム睡眠とノンレム睡眠の両方が密接に関わっています。

まず、日中に得た新しい情報(エピソード記憶など)は、一時的に脳の「海馬」という領域に保存されます。その後、睡眠中、特に深いノンレム睡眠中に、この海馬に保存された情報が大脳皮質へと転送され、長期記憶として固定されると考えられています。このプロセスは「記憶の固定化(Consolidation)」と呼ばれます。このとき、脳内では「睡眠紡錘波(スリープスピンドル)」という特徴的な脳波が観察され、この脳波が多いほど記憶の成績が良いことが報告されています。

一方、レム睡眠は、自転車の乗り方や楽器の演奏といった「手続き記憶(スキルの記憶)」や、問題解決能力、創造性の向上に関与しているとされています。レム睡眠中には、日中の経験が再活性化(リプレイ)され、既存の記憶ネットワークと統合されることで、スキルの洗練や新たな発想が生まれると考えられています。

つまり、ノンレム睡眠が「知識」を整理・定着させ、レム睡眠が「スキル」や「ひらめき」を育むという、役割分担がなされているのです。質の高い睡眠をとることは、効率的な学習やスキルアップに直結するため、学生やビジネスパーソン、アスリートなど、あらゆる人にとって極めて重要です。

③ 免疫力を高める

「風邪をひいたら、とにかく寝るのが一番」というのも、理にかなった対処法です。睡眠は、私たちの体を病原体から守る免疫システムを正常に機能させる上で、決定的な役割を担っています。

睡眠中、特に深いノンレム睡眠中には、免疫システムの働きが活発になります。具体的には、以下のようなプロセスが進行します。

- 免疫細胞の活性化: ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃する「T細胞」や「NK(ナチュラルキラー)細胞」といった免疫細胞の機能が高まります。ある研究では、一晩徹夜しただけで、NK細胞の働きが約30%も低下したという報告もあります。

- サイトカインの産生: サイトカインは、免疫細胞間の情報伝達を担うタンパク質で、炎症反応や免疫応答を調節します。睡眠中には、感染防御に働く特定のサイトカインの産生が促進されます。

- 抗体産生の促進: ワクチン接種後に十分な睡眠をとると、病原体に対する抗体がより多く作られ、ワクチンの効果が高まることが研究で示されています。

逆に、慢性的な睡眠不足は、免疫機能を著しく低下させ、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなることが分かっています。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上も高かったと報告されています。(参照:Prather AA, et al. Sleep. 2015)

健康を維持し、病気に負けない体を作るためには、日々の食事や運動だけでなく、十分な睡眠によって免疫システムをしっかりとサポートすることが不可欠なのです。

④ 感情を整理し精神を安定させる

睡眠は、身体だけでなく「心の健康」にも深く関わっています。寝不足の日にイライラしやすかったり、不安になったりした経験は誰にでもあるのではないでしょうか。これは、睡眠が日中の出来事に伴う感情を処理し、精神状態を安定させる役割を担っているためです。

この感情の整理に特に重要なのが「レム睡眠」です。レム睡眠中、脳の「扁桃体」という感情を司る領域が活発に活動します。このとき、日中に経験した嫌な出来事やストレスフルな記憶が再処理され、その記憶からネガティブな感情(怒り、悲しみ、恐怖など)が切り離されると考えられています。つまり、「出来事の記憶」は残しつつ、「感情的な痛み」だけを取り除くことで、心の傷を癒しているのです。

このプロセスは「一晩寝るとスッキリする」という経験を科学的に説明するものです。十分なレム睡眠がとれないと、この感情の整理がうまくいかず、ネガティブな感情が蓄積してしまいます。その結果、些細なことで怒りっぽくなったり、不安を感じやすくなったり、気分の落ち込みが激しくなったりと、感情のコントロールが難しくなります。

実際に、睡眠不足の状態では、扁桃体が過剰に反応しやすくなる一方で、その活動を理性的にコントロールする前頭前野の働きが低下することが、脳機能イメージング研究で示されています。これが、睡眠不足がうつ病や不安障害といった精神疾患のリスクを高める一因と考えられています。安定したメンタルを保つためには、身体を休めるだけでなく、レム睡眠によって「心のメンテナンス」を行うことが不可欠なのです。

⑤ 成長ホルモンを分泌する

「寝る子は育つ」という言葉の通り、睡眠は子どもの成長に欠かせませんが、その恩恵は大人にとっても非常に大きいものです。「成長ホルモン」は、その名の通り骨や筋肉の成長を促すだけでなく、大人においても細胞の修復、新陳代謝の促進、疲労回復、皮膚の健康維持など、多岐にわたる重要な役割を担っています。

この成長ホルモンは、一日を通して分泌されていますが、その分泌量がピークに達するのが、入眠後最初に訪れる最も深いノンレム睡眠(ステージN3)の時です。一日の分泌量の大半が、この時間帯に集中して放出されます。

成長ホルモンの主な働きは以下の通りです。

- 細胞の修復と再生: 日中の活動や紫外線などで傷ついた皮膚や筋肉、内臓などの細胞を修復し、新しい細胞に入れ替える「新陳代謝」を促進します。

- 疲労回復: 身体に溜まった疲労物質の分解を助け、身体機能の回復を促します。

- 体脂肪の分解: 脂肪を分解する作用があり、体脂肪の蓄積を防ぎます。

- 肌の健康維持: 肌のターンオーバーを正常化し、ハリや潤いを保つ効果(アンチエイジング効果)が期待できます。

睡眠不足になったり、眠りが浅くて深いノンレム睡眠がとれなかったりすると、成長ホルモンの分泌が著しく減少します。これにより、肌の調子が悪くなったり、疲れが取れにくくなったり、太りやすくなったりといった不調が現れやすくなります。美と健康を保つためには、特に寝始めの90分〜3時間の深い睡眠を確保することが極めて重要と言えるでしょう。

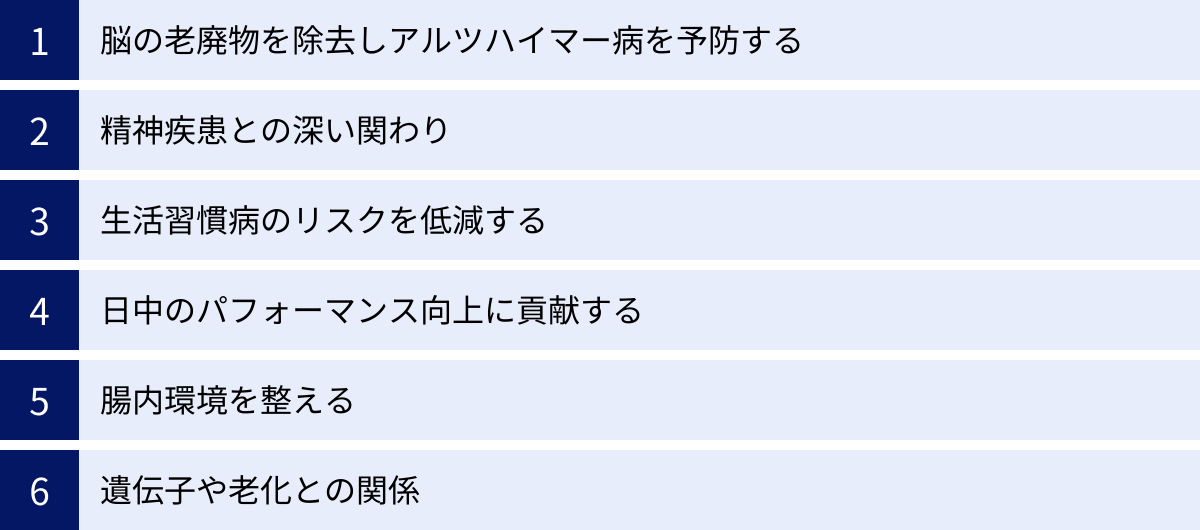

最新研究で明らかになった睡眠の新たな役割

睡眠科学の進歩はめざましく、これまで解明されていなかった睡眠の新たな役割が次々と明らかになっています。単なる疲労回復や記憶の定着といった基本的な機能に加え、アルツハイマー病の予防から精神疾患、生活習慣病、腸内環境に至るまで、睡眠が私たちの健康寿命に与える影響の大きさが浮き彫りになってきました。この章では、最先端の研究が解き明かした、睡眠の驚くべき新たな役割について深掘りします。

脳の老廃物を除去しアルツハイマー病を予防する

近年の睡眠研究における最も衝撃的な発見の一つが、睡眠中に脳内の老廃物が大規模に洗浄されているという事実です。この脳の浄化システムは「グリンパティック・システム(Glymphatic System)」と名付けられました。

私たちの脳は、日中の活発な神経活動の副産物として、さまざまな老廃物を生み出します。その中でも特に問題となるのが「アミロイドβ」というタンパク質です。このアミロイドβが脳内に過剰に蓄積することが、認知症の最も一般的な原因であるアルツハイマー病の引き金になると考えられています。

2012年に発表された研究により、このアミロイドβなどの有害な老廃物を脳から洗い流すメカニズムの存在が明らかになりました。(参照:Iliff JJ, et al. Sci Transl Med. 2012)グリンパティック・システムは、脳脊髄液(CSF)を脳組織の隅々まで行き渡らせ、細胞間に溜まった老廃物を回収し、静脈へと排出する、いわば「脳のお掃除システム」です。

そして、このシステムの画期的な点は、主に睡眠中に活性化するということです。マウスを用いた研究では、睡眠中の脳では細胞間のスペースが約60%も拡大し、脳脊髄液の流れが劇的に増加して、アミロイドβの排出効率が覚醒時の2倍以上に高まることが示されました。特に、この浄化作用は深いノンレム睡眠中に最も活発になります。

この発見は、睡眠不足とアルツハイマー病のリスクとの関連性を明確に説明するものです。慢性的な睡眠不足や質の悪い睡眠が続くと、グリンパティック・システムが十分に機能せず、脳内にアミロイドβが蓄積しやすくなります。これが長年にわたって続けば、アルツハイマー病の発症リスクが著しく高まる可能性があるのです。

質の高い睡眠を確保することは、将来の認知症を予防するための、最も効果的で誰にでも実践できるセルフケアであると言えるでしょう。

精神疾患との深い関わり

睡眠障害がうつ病や不安障害、統合失調症といった精神疾患の症状の一つであることは古くから知られていましたが、近年の研究では、その関係が単なる「症状」に留まらない、より深刻で双方向的なものであることが分かってきました。つまり、睡眠障害が精神疾患の発症や再発の引き金となり、逆に精神疾患が睡眠を悪化させるという悪循環が存在するのです。

統合失調症やうつ病との関係

例えば、うつ病患者の約90%が何らかの睡眠の問題(不眠、過眠、中途覚醒、早朝覚醒など)を抱えていると報告されています。特に、寝つきが悪い「入眠障害」や、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」は、うつ病の典型的な症状です。研究によると、不眠症の人はそうでない人に比べて、将来うつ病を発症するリスクが数倍高いことが示唆されています。これは、前述したように、睡眠不足が感情をコントロールする脳の機能(扁桃体と前頭前野の連携)を損ない、ネガティブな感情を増幅させてしまうためと考えられます。

また、統合失調症においても、睡眠サイクルの異常や深いノンレム睡眠の減少、睡眠紡錘波の異常などが報告されており、これらが認知機能の低下に関わっている可能性が指摘されています。

この双方向の関係性は、治療においても重要な視点を提供します。精神疾患の治療において、薬物療法や心理療法と並行して、睡眠の問題に直接アプローチする「認知行動療法(CBT-I)」などが、症状の改善や再発予防に有効であることが分かってきています。心の健康を保つ上で、睡眠がいかに中心的役割を担っているかを示す証拠と言えるでしょう。

生活習慣病のリスクを低減する

睡眠不足が肥満や糖尿病、高血圧といった生活習慣病の強力なリスクファクターであることは、数多くの疫学研究によって裏付けられています。睡眠は、食欲や代謝、血圧などをコントロールするホルモンバランスや自律神経の働きに直接影響を与えるためです。

肥満

「寝ないと太る」という現象には、明確な科学的根拠があります。睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスを崩してしまいます。

- グレリン: 胃から分泌される「食欲増進ホルモン」。睡眠不足になると分泌が増加します。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌される「食欲抑制ホルモン」。睡眠不足になると分泌が減少します。

つまり、睡眠不足の状態では、食欲が増し、満腹感を得にくくなるため、特に高カロリーで糖質の多い食べ物を欲しやすくなります。ある研究では、睡眠時間を制限された人は、十分に眠った人に比べて1日に摂取するカロリーが数百キロカロリーも増加したと報告されています。この状態が慢性化すれば、肥満につながるのは当然の結果と言えます。

心血管疾患

慢性的な睡眠不足は、心臓や血管にも大きな負担をかけます。通常、睡眠中は副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が低下して心血管系が休息します。しかし、睡眠不足になると交感神経が過剰に活性化した状態が続き、血圧が高いまま維持されてしまいます。

これが高血圧の発症・悪化につながり、長期的には動脈硬化を促進し、心筋梗塞や狭心症、脳卒中といった命に関わる病気のリスクを著しく高めることが分かっています。特に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のように、睡眠中に呼吸が止まり、体に低酸素状態が生じる疾患は、高血圧や心血管疾患の非常に大きなリスクとなります。

血糖値のコントロール

睡眠は、血糖値を調節するホルモン「インスリン」の働きにも影響します。睡眠不足が続くと、インスリンに対する体の感受性が低下する「インスリン抵抗性」という状態が引き起こされます。インスリンが効きにくくなると、血糖値を下げるためにより多くのインスリンが必要になり、すい臓に負担がかかります。

この状態が続くと、血糖コントロールがうまくいかなくなり、2型糖尿病の発症リスクが高まります。実際に、夜勤勤務者や睡眠時間が短い人では、2型糖尿病の発症率が高いことが多くの研究で示されています。健康診断で血糖値の高さを指摘された場合、食事や運動だけでなく、睡眠習慣を見直すことも非常に重要です。

日中のパフォーマンス向上に貢献する

質の高い睡眠は、病気を予防するだけでなく、日中の知的活動や身体活動のパフォーマンスを最大限に引き出すためにも不可欠です。

学習能力と創造性

前章で述べたように、睡眠は記憶の定着に重要ですが、その役割はそれだけではありません。睡眠は、新たな知識を吸収する「学習の準備」にも関わっています。睡眠不足の脳は、新しい情報を受け入れるキャパシティが低下しており、学習効率が著しく落ちることが分かっています。

さらに、レム睡眠は、異なる情報同士を結びつけ、新たなアイデアや解決策を生み出す「創造性」にも寄与すると考えられています。一見無関係に見える記憶のかけらがレム睡眠中に再結合することで、「ひらめき」が生まれるという説です。難問の答えが、一晩寝た後にふと浮かんだという経験は、このメカニズムによるものかもしれません。

運動パフォーマンス

アスリートにとって、睡眠はトレーニングや栄養管理と同じくらい重要な要素です。十分な睡眠は、反応時間、持久力、筋力、スプリント速度など、あらゆる身体能力を向上させます。また、深いノンレム睡眠中に分泌される成長ホルモンは、トレーニングで傷ついた筋組織の修復を促し、効率的な体づくりをサポートします。

逆に、睡眠不足はパフォーマンスを低下させるだけでなく、注意力の低下から怪我のリスクを高めることも指摘されています。最高のパフォーマンスを発揮し、怪我を防ぐためにも、アスリートにとって睡眠は欠かせないトレーニングの一環なのです。

仕事の生産性

睡眠不足は、ビジネスパーソンにとっても深刻な問題です。注意力、集中力、判断力、問題解決能力といった、仕事に不可欠な認知機能が著しく低下します。これにより、ケアレスミスが増えたり、複雑な意思決定に時間がかかったり、創造的なアイデアが出にくくなったりと、生産性が大幅に低下します。

アメリカの研究機関による試算では、睡眠不足による生産性の低下や欠勤などがもたらす経済的損失は、国によってはGDPの2%以上に達するとも言われています。長時間労働で睡眠を削ることは、短期的には仕事が進んだように見えても、長期的には個人のパフォーマンスと組織全体の生産性を損なう、非効率な働き方と言えるでしょう。

腸内環境を整える

近年、「脳腸相関」という言葉が注目されています。これは、脳と腸が自律神経やホルモンなどを介して互いに密接に影響を及ぼし合っているという考え方です。そして、最新の研究では、睡眠と腸内環境(特に腸内に生息する多種多様な細菌の集団である「腸内細菌叢(マイクロバイオーム)」)との間にも双方向の関連があることが示唆されています。

研究によると、睡眠不足や不規則な睡眠リズム(時差ボケやシフトワークなど)は、腸内細菌叢の多様性を低下させ、善玉菌と悪玉菌のバランスを乱すことが分かってきました。腸内環境の乱れは、便秘や下痢といった消化器症状だけでなく、免疫機能の低下や全身性の炎症、さらには気分の落ち込みなど、心身のさまざまな不調につながる可能性があります。

逆に、多様でバランスの取れた腸内環境は、睡眠の質を高める可能性も指摘されています。腸内細菌が産生する物質の中には、セロトニン(メラトニンの前駆体)の合成やGABA(神経を落ち着かせる物質)の産生に関わるものがあるためです。睡眠の質を高めることが腸の健康につながり、腸の健康を保つことがまた睡眠の質を高めるという、好循環を生み出すことが期待されています。

遺伝子や老化との関係

睡眠不足の影響は、私たちの体を構成する最も基本的な単位である「遺伝子」のレベルにまで及ぶことが分かってきました。英国で行われた研究では、1週間にわたって睡眠時間を6時間未満に制限された人の血液を調べたところ、炎症、免疫、ストレス応答などに関わる700以上もの遺伝子の働き(遺伝子発現)が変化していたことが報告されました。(参照:Möller-Levet CS, et al. PNAS. 2013)

これは、睡眠不足が、これまで述べてきた生活習慣病や免疫力低下といった悪影響を、遺伝子レベルで引き起こしていることを示す強力な証拠です。

さらに、睡眠と「老化」との直接的な関連も示唆されています。私たちの染色体の末端には「テロメア」と呼ばれる構造があり、細胞分裂のたびに少しずつ短くなっていきます。テロメアは「命の回数券」とも呼ばれ、その長さは細胞の寿命や老化の指標とされています。そして、いくつかの研究で、主観的・客観的な睡眠の質の低下や睡眠時間の短さが、このテロメアの短縮と関連していることが報告されています。

まだ研究途上の分野ではありますが、質の高い睡眠を維持することが、細胞レベルでの若々しさを保ち、健康長寿を実現するための鍵となる可能性を秘めているのです。

睡眠不足が引き起こす心身への悪影響

これまで睡眠の重要な役割について解説してきましたが、裏を返せば、睡眠が不足することでこれらの役割が果たされなくなり、心身にさまざまな悪影響が及ぶことを意味します。日本では成人の約40%が睡眠時間6時間未満という調査結果もあり(参照:厚生労働省 令和元年「国民健康・栄養調査」)、多くの人が睡眠不足のリスクに晒されています。ここでは、睡眠不足がもたらす具体的な悪影響について、改めて整理して解説します。

認知機能の低下

睡眠不足の最も顕著な影響は、脳の働き、すなわち認知機能の全般的な低下です。これは、仕事や学業、日常生活のあらゆる場面でパフォーマンスの低下やミスの原因となります。

- 注意力・集中力の低下: 注意力が散漫になり、一つの作業に集中し続けることが難しくなります。これにより、ケアレスミスが増えたり、会議の内容が頭に入ってこなかったりします。

- 判断力・意思決定能力の低下: 物事を論理的に考え、冷静に判断する能力が鈍ります。衝動的な判断を下しやすくなったり、リスク評価が甘くなったりすることがあります。

- 記憶力の低下: 新しいことを覚える「記銘力」と、覚えたことを思い出す「想起力」の両方が低下します。人の名前や約束を忘れたり、学習効率が著しく落ちたりします。

- 反応時間の遅延: 外部からの刺激に対する反応が遅くなります。これは、自動車の運転や機械の操作など、一瞬の判断が求められる場面では、重大な事故につながる危険性をはらんでいます。

- マイクロ・スリープ: 極度の睡眠不足状態では、本人の自覚なく数秒間眠りに落ちる「マイクロ・スリープ(瞬間的居眠り)」が発生することがあります。運転中のマイクロ・スリープは、居眠り運転として悲惨な事故の原因となります。

これらの認知機能の低下は、睡眠不足が蓄積するほど深刻になります。自分では「まだ大丈夫」と思っていても、客観的なパフォーマンスは確実に低下しているため、「隠れ睡眠不足」には特に注意が必要です。

免疫力の低下

睡眠が免疫システムを活性化させる重要な時間であることは、既に述べた通りです。したがって、睡眠不足は免疫力を直接的に低下させ、私たちの体を無防備な状態にします。

睡眠不足が続くと、ウイルスに感染した細胞を攻撃するNK(ナチュラルキラー)細胞やT細胞の働きが鈍くなります。その結果、風邪やインフルエンザ、ヘルペスといった感染症にかかりやすくなります。ある研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが約3倍も高かったと報告されています。

また、ワクチンを接種した後の抗体産生も、睡眠によって大きく左右されます。インフルエンザワクチン接種後に睡眠不足だった人は、十分な睡眠をとった人に比べて、作られる抗体の量が半分以下だったという研究結果もあります。これは、せっかくワクチンを接種しても、その効果を十分に得られない可能性があることを意味します。

慢性的な睡眠不足は、体の防御システムを弱体化させ、あらゆる病気のリスクを高める要因となるのです。

精神状態の悪化

睡眠と心の健康は表裏一体の関係にあります。睡眠不足は、感情のコントロールを困難にし、精神的な安定を著しく損ないます。

- イライラや攻撃性の増大: 睡眠不足になると、感情のブレーキ役である前頭前野の機能が低下し、感情を司る扁桃体が過剰に活動しやすくなります。これにより、些細なことでカッとなったり、他者に対して攻撃的になったりしやすくなります。

- 不安感の増大: 将来に対する漠然とした不安や、心配事が頭から離れないといった状態に陥りやすくなります。これも扁桃体の過活動が関与していると考えられています。

- 抑うつ気分の発生: 気分の落ち込み、興味や喜びの喪失といった、うつ病に近い症状が現れることがあります。実際に、不眠症はうつ病の最も強力な危険因子の一つであり、不眠が続くと将来的にうつ病を発症するリスクが大幅に高まることが知られています。

- ストレス耐性の低下: ストレスに対処する能力が低下し、普段なら乗り越えられるような出来事でも、心に大きなダメージを受けやすくなります。

このように、睡眠不足は精神的な余裕を奪い、ネガティブな感情の渦に巻き込まれやすくさせます。安定したメンタルヘルスを維持するためには、十分な睡眠が不可欠です。

生活習慣病のリスク増大

最新研究の章でも詳しく触れましたが、慢性的な睡眠不足は、さまざまな生活習慣病の引き金となります。これは、睡眠不足がホルモンバランスや自律神経、代謝システムを乱すためです。

| 生活習慣病 | 睡眠不足による主なメカニズム |

|---|---|

| 肥満 | 食欲増進ホルモン(グレリン)の増加と、食欲抑制ホルモン(レプチン)の減少により、過食傾向になる。 |

| 2型糖尿病 | インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」が増大し、血糖コントロールが困難になる。 |

| 高血圧 | 交感神経が優位な状態が続き、血圧が下がりにくくなる。 |

| 心血管疾患 | 高血圧や動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる。 |

| 脂質異常症 | 悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が増加しやすくなる。 |

これらの疾患は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに悪影響を及ぼし合いながら進行する「メタボリックシンドローム」の中核をなすものです。睡眠不足は、この負の連鎖の出発点となりうる、非常に重要なリスクファクターなのです。

「寝だめ」では回復しきれない脳の機能低下

平日の睡眠不足を補うために、週末に長く眠る「寝だめ」をする人は少なくありません。寝だめをすることで、睡眠不足による眠気や疲労感はある程度回復するように感じられます。しかし、近年の研究では、寝だめでは、睡眠不足によって低下した脳の認知機能は完全には回復しないことが明らかになっています。

ある研究では、参加者に平日の睡眠時間を制限させた後、週末に好きなだけ眠らせるという実験を行いました。その結果、週末の寝だめ後、被験者の眠気は改善しましたが、注意力や反応速度といった認知機能のパフォーマンスは、睡眠不足が始まる前のレベルには戻りませんでした。

さらに、寝だめには別の問題点もあります。週末に大幅に寝坊をすると、体内時計のリズムが後ろにずれてしまいます。その結果、日曜の夜になっても眠れず、月曜の朝はつらい寝不足の状態で迎えることになります。これは「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれ、体内時計の乱れから、かえって心身の不調を招く原因となりかねません。

もちろん、全く寝だめをしないよりはした方がましな場合もありますが、根本的な解決策は、平日の睡眠時間を毎日コンスタントに確保することです。寝だめに頼らざるを得ない生活は、すでに危険信号と捉え、生活習慣全体を見直すことが重要です。

年齢によって変化する睡眠の特徴

必要な睡眠時間や睡眠のパターンは、一生を通じて同じではありません。乳幼児期から高齢期に至るまで、ライフステージに応じて睡眠はダイナミックに変化します。この年齢による変化を理解することは、それぞれの年代で起こりやすい睡眠の問題を把握し、適切に対処するために非常に重要です。

赤ちゃん・子どもの睡眠

赤ちゃんや子どもの睡眠は、心身の健やかな発達、特に脳の発達にとって決定的に重要な役割を果たします。

- 睡眠時間: 新生児は1日に16〜18時間、細切れに眠る「多相性睡眠」をとります。その後、成長とともに徐々に睡眠時間は短くなり、夜間にまとまって眠るようになります。幼児期で11〜14時間、学童期で9〜11時間程度の睡眠が必要とされています。

- 睡眠の質: 赤ちゃんの睡眠は、全体の約50%をレム睡眠が占めるのが大きな特徴です。これは、成人の約20〜25%と比べて非常に高い割合です。この活発なレム睡眠が、急速に発達する脳の神経回路を形成し、成熟させるために不可欠であると考えられています。

- 深いノンレム睡眠: 子ども時代は、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が非常に多く出現します。この間に、脳の休息と回復が行われるとともに、骨や筋肉の成長を促す「成長ホルモン」が大量に分泌されます。「寝る子は育つ」という言葉は、このメカニズムを的確に表しています。

この時期の慢性的な睡眠不足は、低身長や肥満のリスクを高めるだけでなく、注意欠陥・多動性障害(ADHD)に似た症状(不注意、多動、衝動性)や、学習能力の低下、情緒不安定などを引き起こすことが指摘されています。子どもの健やかな成長のためには、毎日決まった時間に寝かせ、十分な睡眠時間を確保する規則正しい生活習慣を確立することが何よりも大切です。

思春期の睡眠

思春期(10代前半〜後半)は、身体的にも精神的にも大きな変化が訪れる時期ですが、睡眠パターンにも特有の変化が見られます。

- 睡眠相の後退: 思春期に起こる最も特徴的な変化は、体内時計のタイミングが自然と後ろにずれる「睡眠相後退」です。これにより、夜更かしになり、朝起きるのが困難になります。これは単なる「だらしない」生活態度ではなく、ホルモンバランスの変化に伴う生理的な現象です。

- 必要な睡眠時間: 思春期に必要な睡眠時間は、成人よりも長い8〜10時間とされています。しかし、睡眠相後退に加えて、塾や部活動、スマートフォンの使用など、夜更かしを助長する社会的要因が重なり、多くの若者が深刻な睡眠不足に陥っています。

- 睡眠不足の影響: この時期の睡眠不足は、日中の強い眠気や学業成績の低下、集中力の欠如を招くだけでなく、うつ病や不安障害といった精神的な問題のリスクを高めることが分かっています。また、休日に極端な寝だめをすることで体内時計がさらに乱れ、「ソーシャル・ジェットラグ」が悪化するという悪循環に陥りがちです。

思春期の睡眠問題を解決するためには、本人だけでなく、家族や学校、社会全体の理解が不可欠です。夜間のブルーライトを避ける、休日の起床時間を平日と大きくずらさない、朝の光をしっかり浴びるといった対策が有効です。

大人の睡眠

成人期(20代〜60代前半)は、社会的な活動が最も活発になる時期であり、仕事や家庭の責任から睡眠が犠牲にされやすい年代です。

- 推奨される睡眠時間: 一般的に、健康な成人には7〜9時間の睡眠が推奨されています。6時間未満でも問題ない「ショートスリーパー」や、9時間以上必要な「ロングスリーパー」もいますが、これらは遺伝的に決まるものであり、人口のごく一部に過ぎません。多くの人は、7時間以上の睡眠を確保することが、日中のパフォーマンス維持や長期的な健康のために望ましいとされています。

- 加齢による変化: 20代をピークに、年齢とともに深いノンレム睡眠が徐々に減少していきます。特に男性でその傾向が顕著です。深い睡眠が減ることで、眠りが浅くなったと感じたり、夜中に目が覚めやすくなったりします。

- 睡眠障害のリスク: この年代では、ストレスによる「精神生理性不眠症」や、交代勤務による「概日リズム睡眠障害」、肥満に伴う「睡眠時無呼吸症候群」、脚の不快感で眠れない「むずむず脚症候群」など、さまざまな睡眠障害のリスクが高まります。

働き盛りの世代こそ、睡眠を「コスト」ではなく「未来への投資」と捉え、意識的に睡眠時間を確保する努力が求められます。

高齢者の睡眠

高齢期(65歳以上)になると、睡眠にはさらに顕著な変化が現れます。これは病的なものではなく、加齢に伴う自然な生理的変化です。

- 睡眠の浅化: 高齢者では、深いノンレム睡眠が大幅に減少し、浅いノンレム睡眠(ステージN1、N2)の割合が増加します。その結果、物音や尿意などで夜中に目が覚めやすくなる「中途覚醒」が増えます。

- 睡眠相の前進: 思春期とは逆に、体内時計の周期が前にずれる「睡眠相前進」の傾向が見られます。これにより、宵の口に眠くなり、その分、朝早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」が起こりやすくなります。

- 総睡眠時間の変化: 夜間の睡眠時間は短くなる傾向にありますが、昼寝をすることが多くなるため、24時間トータルの睡眠時間は若い頃とあまり変わらない場合もあります。

- 注意点: 「昔のようにぐっすり眠れない」と悩む高齢者は多いですが、これはある程度自然なことです。過度に心配して睡眠薬に頼るよりも、まずは加齢による変化を理解することが大切です。ただし、日中の活動に支障が出るほどの強い眠気がある場合や、むずむず脚症候群、睡眠時無呼吸症候群、レム睡眠行動障害(夢の内容に合わせて大声を出したり暴れたりする)といった症状がある場合は、専門医への相談が必要です。

高齢者の場合、日中に太陽の光を浴びて活動的に過ごし、短い昼寝(30分以内)を効果的に取り入れることが、夜間の睡眠の質を保ち、健康を維持する上で重要になります。

研究結果に基づく質の高い睡眠をとるための5つの方法

質の高い睡眠とは、単に長く眠ることではありません。適切な時間に眠りにつき、途中で何度も目覚めることなく、朝スッキリと起きられる状態を指します。ここでは、最新の睡眠科学の研究成果に基づき、誰でも今日から実践できる「質の高い睡眠をとるための具体的な5つの方法」を紹介します。これらは特別な道具を必要とせず、日々の生活習慣を見直すことで実現可能です。

① 規則正しい生活リズムを維持する

質の高い睡眠の土台となるのが、体内時計(サーカディアンリズム)を正常に保つことです。そのためには、毎日同じリズムで生活することが何よりも重要です。

- 毎日同じ時刻に起床する: 最も重要なポイントは、平日も休日も、できるだけ同じ時刻に起きることです。週末に寝だめをすると、体内時計が乱れ、月曜の朝がつらくなる「ソーシャル・ジェットラグ」を引き起こします。もし寝不足を感じる場合は、起床時間をずらすのではなく、夜早く寝るか、昼間に短い仮眠をとるようにしましょう。

- 朝の光を浴びる: 起床したら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。光の刺激が脳の視交叉上核にある体内時計をリセットし、心身を活動モードに切り替えます。光を浴びてから約14〜16時間後に睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が始まるため、朝の光は夜の自然な眠りにもつながります。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、数分でも外に出て光を浴びるのが効果的です。

- 食事の時間を一定にする: 朝食・昼食・夕食を毎日なるべく同じ時間にとることも、体内時計を整えるのに役立ちます。特に、朝食は体内時計をリセットする効果があるため、抜かずにしっかり食べることが推奨されます。

② 日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の睡眠の質を大きく向上させます。運動には、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があることが多くの研究で示されています。

- 運動のタイミングと種類: 最も効果的なのは、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行う、やや汗ばむ程度の有酸素運動です。ウォーキング、ジョギング、水泳などがおすすめです。運動によって一時的に上昇した深部体温が、就寝時間に向けて徐々に下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

- 避けるべき運動: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため、かえって寝つきを妨げます。寝る前に行うのであれば、軽いストレッチやヨガなど、リラックスを目的としたものが良いでしょう。

- 運動の習慣化: 運動の効果は、一度行っただけでは限定的です。継続的に運動習慣を持つことで、安定して深い睡眠が得られるようになります。エレベーターの代わりに階段を使う、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中に運動を取り入れる工夫から始めてみましょう。

③ 理想的な寝室環境を整える

寝室は、一日の疲れを癒し、心身をリセットするための聖域です。快適でリラックスできる環境を整えることが、質の高い睡眠には不可欠です。

- 光のコントロール: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンやブラインドを活用し、外からの光を遮断します。豆電球や常夜灯も、つけて寝るとメラトニンの分泌を抑制する可能性があるため、消すのが理想です。電子機器のLEDランプなどが気になる場合は、テープなどで覆いましょう。

- 音のコントロール: 静かな環境が理想ですが、完全な無音がかえって気になる場合は、「ホワイトノイズ」を流すのも一つの方法です。ホワイトノイズとは、換気扇や空気清浄機の「ゴー」というような、あらゆる周波数の音を均等に含んだ雑音のことで、突発的な物音(ドアの開閉音や車の音など)をかき消し、気になりにくくするマスキング効果があります。耳栓の利用も有効です。

- 温度と湿度の管理: 快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度も重要です。理想的な室温は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃程度、湿度は年間を通じて50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器、除湿機をうまく使い、季節に合わせて快適な環境を保ちましょう。

- 寝具選び: 体に合わない寝具は、睡眠の質を大きく損ないます。マットレスは、硬すぎず柔らかすぎず、寝返りが打ちやすいものを選びましょう。枕は、仰向けに寝た時に首のカーブが自然な状態に保たれる高さが理想です。

④ 就寝前にリラックスする習慣をつくる

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるための「入眠儀式」を持つことは非常に効果的です。

- ぬるめのお湯で入浴する: 就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのがおすすめです。入浴で上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に放熱されて急激に下がることで、自然な眠気が訪れます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。

- リラクゼーション法の実践: 軽いストレッチやヨガ、瞑想、腹式呼吸などは、心身の緊張をほぐし、副交感神経を優位にするのに役立ちます。特に、ゆっくりと息を吸って吐く腹式呼吸は、いつでもどこでも手軽にできるリラックス法です。

- 刺激物を避ける:

- カフェイン: 覚醒作用があるため、就寝の4〜6時間前からは摂取を避けましょう。コーヒーや緑茶だけでなく、紅茶、コーラ、栄養ドリンク、チョコレートなどにも含まれているので注意が必要です。

- アルコール: 寝酒は寝つきを良くするように感じられますが、アルコールが分解される過程で覚醒作用のあるアセトアルデヒドが生成されるため、夜中に目が覚めやすくなり、睡眠の質を著しく低下させます。

- ブルーライト: スマートフォンやパソコン、テレビなどが発するブルーライトは、メラトニンの分泌を強力に抑制します。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を終えるのが理想です。

- アロマや音楽の活用: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のあるアロマの香りを取り入れたり、静かで単調な音楽を聴いたりするのも良いでしょう。

⑤ 睡眠の質を高める食事を意識する

私たちが毎日口にする食べ物も、睡眠の質に影響を与えます。特定の栄養素を意識的に摂取することで、より良い睡眠をサポートできます。

- トリプトファンを摂取する: トリプトファンは、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる必須アミノ酸です。トリプトファンは体内で「セロトニン(精神を安定させる神経伝達物質)」に変換され、さらに夜になるとメラトニンに変化します。トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。セロトニンの合成にはビタミンB6や炭水化物も必要なので、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

- グリシンを摂取する: グリシンは、アミノ酸の一種で、深部体温を低下させることで、スムーズな入眠と深い睡眠をサポートする効果が報告されています。グリシンは、エビ、ホタテ、カニ、イカなどの魚介類や、豚肉、牛肉などに含まれています。

- GABAを摂取する: GABA(ギャバ)は、脳内の興奮を鎮め、リラックスさせる働きを持つ神経伝達物質です。トマト、かぼちゃ、発芽玄米などに多く含まれています。

- 夕食のタイミング: 胃の中に食べ物が残ったままだと、消化活動のために内臓が休まらず、睡眠の質が低下します。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。もし夜遅くに食事をする場合は、消化の良いものを少量にとどめましょう。

これらの方法を一つでも多く日常生活に取り入れ、自分に合った睡眠改善法を見つけることが、健康で活力に満ちた毎日を送るための鍵となります。

まとめ

本記事では、睡眠の基本的なメカニズムから、最新研究によって明らかになった新たな役割、そして質の高い睡眠を得るための具体的な方法まで、幅広く掘り下げてきました。

改めて要点を整理すると、睡眠は単なる休息ではなく、以下の多岐にわたる重要な役割を担う、極めて積極的な生命活動です。

- 基本的な役割: 脳と身体の疲労回復、記憶の整理・定着、免疫力の強化、感情の整理、成長ホルモンの分泌。

- 最新研究で分かった役割: 脳の老廃物(アミロイドβ)を除去しアルツハイマー病を予防する、精神疾患や生活習慣病(肥満、糖尿病、高血圧)のリスクを低減する、日中のパフォーマンス(学習能力、生産性)を向上させる、腸内環境や遺伝子レベルにまで影響を及ぼす。

これらの事実から明らかなように、睡眠不足は、単に日中眠いという問題に留まらず、私たちの認知機能、精神状態、身体の健康、そして長期的な健康寿命そのものを深刻に脅かすリスクをはらんでいます。特に、週末の「寝だめ」では脳機能の低下を完全には補いきれないという研究結果は、日々の睡眠をコンスタントに確保することの重要性を物語っています。

幸いなことに、質の高い睡眠を得るための方法は、決して難しいものではありません。「毎日同じ時刻に起き、朝日を浴びる」「日中に適度な運動をする」「寝室環境を整える」「就寝前にリラックスする習慣をつくる」「睡眠に良い食事を意識する」といった、少しの心がけと生活習慣の見直しで、睡眠の質は大きく改善できます。

現代社会は、私たちから睡眠時間を奪う誘惑や要因に満ちています。しかし、その重要性を正しく理解し、意識的に時間を確保する努力をすることこそ、最高のパフォーマンスを発揮し、心身ともに健康で豊かな人生を送るための最も効果的で基本的な自己投資と言えるでしょう。睡眠を大切にすることは、未来の自分を大切にすることに他なりません。この記事が、皆さまの睡眠に対する意識を変え、より良い眠りのための第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。