「理想の睡眠時間は8時間」という話を一度は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、本当に誰にとっても8時間が最適なのでしょうか。実は、必要な睡眠時間は年齢や体質、生活習慣によって大きく異なり、一概に「何時間が正解」とは言えません。

この記事では、睡眠に関する科学的な知見に基づき、理想の睡眠時間についての考え方を多角的に解説します。年齢別の推奨睡眠時間の目安から、日本人の睡眠事情、ショートスリーパーやロングスリーパーといった体質の違い、そして睡眠不足や過剰な睡眠がもたらすリスクまで、幅広く掘り下げていきます。

さらに、自分に合った最適な睡眠時間を見つけるための具体的な方法や、睡眠の「質」を高めるための実践的なポイントも詳しくご紹介します。この記事を読めば、睡眠に関する漠然とした不安や疑問が解消され、あなた自身の心と体を最大限に輝かせるための「最高の睡眠」を手に入れるための一歩を踏み出せるはずです。

目次

理想の睡眠時間は「8時間」とは限らない

多くの人が健康の指標として意識する睡眠時間。その中でも「8時間睡眠」は、まるで健康的な生活の代名詞のように語られています。しかし、この「8時間」という数字は、あくまで平均的な目安に過ぎません。最適な睡眠時間は、一人ひとりの個性やライフステージによって大きく変動するものであり、「8時間」という固定観念に縛られる必要はないのです。

適切な睡眠時間は人それぞれ違う

なぜ、適切な睡眠時間に個人差が生まれるのでしょうか。その理由は、私たちの心身がさまざまな要因の影響を受けているからです。

まず、最も大きな要因の一つが年齢です。脳や体が急速に発達する乳幼児期には多くの睡眠が必要ですが、加齢とともに必要な睡眠時間は少しずつ減少していく傾向があります。この点については後の章で詳しく解説します。

次に、遺伝的な要因も無視できません。生まれつき短い睡眠時間でも健康を維持できる「ショートスリーパー」や、逆に長い睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々が存在します。これは本人の意思や努力とは関係のない、生来の体質です。

さらに、日中の活動量も睡眠時間に影響を与えます。肉体労働や激しい運動をした日は、体を修復するためにより長い睡眠が必要になることがあります。逆に、活動量が少ない日は、それほど長い睡眠を必要としないかもしれません。

健康状態も重要な要素です。病気や怪我からの回復期には、免疫機能を高め、組織の修復を促すため、通常より多くの睡眠が必要となります。また、ストレスレベルが高い時期も、精神的な疲労を回復するために睡眠時間が長くなることがあります。

このように、最適な睡眠時間は一つの決まった数字ではなく、「日中に強い眠気を感じることなく、集中力を保ち、心身ともに快適に過ごせる時間」と考えるのが現実的です。ある人にとっては6時間半がベストかもしれませんし、別の人にとっては9時間が必要かもしれません。「8時間寝なければ」とプレッシャーを感じるよりも、自分自身の心と体の声に耳を傾け、最適な睡眠時間を見つけることが何よりも大切です。

健康を支える睡眠の役割

では、そもそもなぜ私たちは眠る必要があるのでしょうか。睡眠は単なる休息ではなく、私たちが健康で活動的な毎日を送るために不可欠な、非常に重要な役割を担っています。

- 心身の疲労回復

睡眠中、特に深いノンレム睡眠の段階で、成長ホルモンが活発に分泌されます。このホルモンは、日中の活動で傷ついた筋肉や皮膚、内臓などの細胞を修復し、新陳代謝を促進します。まさに、体全体のメンテナンスが行われる時間なのです。十分な睡眠をとることで、肉体的な疲労がリセットされ、翌日への活力が養われます。 - 記憶の整理と定着

日中に学習したり経験したりした情報は、睡眠中に脳内で整理され、記憶として定着します。特に、浅い眠りであるレム睡眠は、記憶の整理や定着、スキルの習得に重要な役割を果たしていると考えられています。一夜漬けの勉強が身につきにくいのは、この記憶を定着させるプロセスが不足するためです。効率的な学習や仕事のパフォーマンス向上には、質の良い睡眠が不可欠です。 - ホルモンバランスの調整

睡眠は、体内のさまざまなホルモンの分泌リズムを整える役割も担っています。例えば、食欲をコントロールするホルモンである「レプチン(食欲抑制)」と「グレリン(食欲増進)」のバランスは、睡眠時間に大きく影響されます。睡眠不足になるとレプチンが減り、グレリンが増えるため、食欲が増して太りやすくなることが知られています。また、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌も、睡眠によって適切にコントロールされます。 - 免疫機能の維持・強化

睡眠中には、免疫システムを活性化させる「サイトカイン」という物質が盛んに作られます。これにより、体内に侵入したウイルスや細菌と戦う免疫細胞の働きが強化されます。睡眠不足が続くと風邪をひきやすくなるのは、この免疫機能が低下するためです。病気にかからない強い体を維持するためにも、睡眠は極めて重要です。 - 感情の整理と精神の安定

睡眠は、私たちの感情のコントロールにも深く関わっています。特にレム睡眠中には、日中に経験した不快な出来事やストレスに伴う感情が整理され、和らげられると考えられています。脳の感情を司る「扁桃体」の過剰な興奮が抑えられ、精神的な安定が保たれます。睡眠不足になるとイライラしやすくなったり、落ち込みやすくなったりするのは、この感情整理のプロセスがうまく機能しないためです。

これらの役割を総合すると、睡眠は私たちの生命維持活動の根幹を支える、極めて能動的なプロセスであることがわかります。単に体を休ませるだけでなく、脳をメンテナンスし、ホルモンバランスを整え、免疫力を高め、心を安定させる。これらの重要な働きを十分に享受するためには、自分に合った長さと質の高い睡眠を確保することが、何よりも優先されるべき健康習慣と言えるでしょう。

年齢別にみる推奨睡眠時間の目安

最適な睡眠時間は個人差が大きい一方で、人の一生という大きなスパンで見ると、年齢ごとに推奨される睡眠時間には一定の傾向があります。これは、米国の非営利団体である米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation)などが、数多くの研究結果を統合して発表しているガイドラインにも示されています。

ここでは、同財団のガイドラインなどを参考に、各ライフステージで推奨される睡眠時間とその理由について詳しく解説します。ただし、これらはあくまで目安であり、推奨範囲から多少外れていても、日中元気に過ごせていれば問題ない場合も多くあります。

| 年齢層 | 名称 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 0〜3ヶ月 | 新生児 | 14〜17時間 |

| 4〜11ヶ月 | 乳児 | 12〜15時間 |

| 1〜2歳 | 幼児 | 11〜14時間 |

| 3〜5歳 | 未就学児 | 10〜13時間 |

| 6〜12歳 | 小学生 | 9〜11時間 |

| 13〜17歳 | 中学生・高校生 | 8〜10時間 |

| 18〜64歳 | 若年成人・成人 | 7〜9時間 |

| 65歳以上 | 高齢者 | 7〜8時間 |

| (参照:National Sleep Foundation) |

新生児・乳児(0〜1歳)の睡眠時間

推奨睡眠時間:新生児(0〜3ヶ月)は14〜17時間、乳児(4〜11ヶ月)は12〜15時間

この時期は、人生の中で最も急速に脳と体が発達する重要な期間です。そのため、一日の大半を睡眠に費やします。新生児の睡眠は、数時間おきの短いサイクルで、昼夜の区別もほとんどありません。この膨大な睡眠時間の中で、脳の神経回路が猛烈なスピードで形成・強化されていきます。

生後4ヶ月頃になると、体内時計の機能が少しずつ発達し始め、夜にまとめて眠り、昼に起きている時間が長くなっていきます。この時期の十分な睡眠は、身体的な成長はもちろん、認知能力や情緒の発達にとっても不可欠です。

幼児・未就学児(1〜5歳)の睡眠時間

推奨睡眠時間:幼児(1〜2歳)は11〜14時間、未就学児(3〜5歳)は10〜13時間

この時期になると、活動量が格段に増え、言葉を覚え、社会性を身につけるなど、心身ともに目覚ましい発達を遂げます。夜間の睡眠に加えて、午後の昼寝も依然として重要です。

十分な睡眠は、この時期に高まる好奇心や学習意欲を支え、感情のコントロール能力を育む上で欠かせません。睡眠が不足すると、ぐずりやすくなったり、かんしゃくを起こしやすくなったりすることがあります。規則正しい生活リズムを確立し、安定した睡眠習慣を身につけさせることが大切な時期です。

小学生(6〜12歳)の睡眠時間

推奨睡眠時間:9〜11時間

小学校に入学すると、集団生活や本格的な学習が始まります。学校で新しい知識を学び、友達と関わる中で、脳は常にフル回転しています。日中に学んだことを記憶として定着させ、翌日の学習に備えるためには、毎晩十分な睡眠をとることが極めて重要です。

研究によれば、睡眠時間が不足している児童は、注意散漫になりやすく、学業成績が低下する傾向があることが指摘されています。また、身体的な成長も著しい時期であり、成長ホルモンが十分に分泌されるためにも、質の高い睡眠が求められます。

中学生・高校生(13〜17歳)の睡眠時間

推奨睡眠時間:8〜10時間

思春期にあたるこの世代は、多くの課題に直面します。部活動、塾、友人関係、そして受験勉強と、生活は非常に多忙になりがちです。その一方で、生物学的には、睡眠リズムが夜型に移行しやすい(睡眠相後退)という特徴があります。これは、眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌開始時刻が遅くなるために起こる現象です。

その結果、夜更かしをしやすくなる一方で、学校の始業時間は変わらないため、慢性的な睡眠不足に陥りやすいという深刻な問題を抱えています。推奨される8〜10時間という睡眠時間を確保できている中高生は、実際には非常に少ないのが現状です。この時期の睡眠不足は、学業成績の低下、注意力の散漫、気分の落ち込みやイライラ、さらには将来的な健康リスクにも繋がるため、社会全体で対策を考えるべき重要な課題と言えます。

若年成人・成人(18〜64歳)の睡眠時間

推奨睡眠時間:7〜9時間

社会人としてキャリアを築き、家庭を支えるなど、人生で最も活動的な時期です。仕事のパフォーマンス、日中の判断力、創造性、そして精神的な健康は、すべて日々の睡眠の質と量に大きく左右されます。

多くの疫学調査で、この年代の睡眠時間が7時間未満、あるいは9時間以上の場合、生活習慣病や心血管疾患などのリスクが高まることが示唆されています。一般的に「理想は8時間」と言われるのは、この7〜9時間という推奨範囲の中央値に近い数字だからです。しかし前述の通り、最適な時間は個人差が大きいため、自分自身の体調を観察しながら、7〜9時間の範囲内でベストな時間を見つけることが推奨されます。

高齢者(65歳以上)の睡眠時間

推奨睡眠時間:7〜8時間

高齢になると、若い頃に比べて睡眠が浅くなったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)、朝早く目覚めてしまったり(早朝覚醒)といった睡眠パターンの変化が見られます。このことから、「年をとると睡眠時間は短くて済む」と思われがちですが、健康を維持するために必要な睡眠時間そのものは、成人と比べて大幅には減りません。

問題なのは、睡眠の質が低下しやすいことです。深いノンレム睡眠が減少し、浅い睡眠の割合が増えるため、長く寝ても熟睡感が得られにくいことがあります。また、日中の活動量が減ることも、夜の寝つきを悪くする一因です。

このため、高齢期においては、日中に適度な運動を取り入れたり、社会的な活動に参加したりして、心身に適度な刺激を与えることが、夜間の良質な睡眠につながります。必要な睡眠時間は7〜8時間とされており、これを確保することで、認知機能の維持や生活の質の向上に繋がります。

日本人の平均睡眠時間は世界的に短い傾向

ここまで理想的な睡眠時間について見てきましたが、日本の現状はどうなっているのでしょうか。残念ながら、さまざまな国際比較調査において、日本人の平均睡眠時間は世界的に見ても著しく短いことが繰り返し指摘されています。

経済協力開発機構(OECD)が発表した「Gender Data Portal 2021」の調査によると、加盟国30カ国の中で、日本人の平均睡眠時間は7時間22分(442分)と、調査対象国の中で最も短い結果でした。全加盟国の平均である8時間28分(508分)と比較しても、1時間以上短いことになります。これは、男女ともに短い傾向にあり、日本の睡眠問題が深刻であることを示しています。

(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

では、なぜ日本人の睡眠時間はこれほどまでに短いのでしょうか。その背景には、複合的な社会的・文化的要因が考えられます。

- 長時間労働と長い通勤時間

日本の労働環境は、依然として長時間労働が常態化している企業が少なくありません。それに加え、特に都市部では通勤に往復で2時間以上かかることも珍しくなく、平日に自由な時間を確保することが困難です。その結果、睡眠時間を削らざるを得ない状況に陥りやすくなります。 - 学業や習い事による子供の睡眠不足

睡眠不足は大人だけの問題ではありません。学校の宿題に加え、塾や習い事に通う子供たちもまた、夜遅くまで活動することが多く、成長に不可欠な睡眠時間を十分に確保できていないケースが目立ちます。 - 24時間型の社会構造

深夜まで営業している店舗や、いつでも利用できるコンビニエンスストア、そしてインターネットやスマートフォンの普及により、私たちの社会は「眠らない社会」へと変貌しました。夜間でも活動できる選択肢が豊富にあるため、就寝時間が自然と後ろにずれ込みやすくなっています。 - 睡眠に対する意識・価値観

文化的背景として、「寝る間を惜しんで努力する」「四当五落(4時間睡眠なら合格、5時間睡眠なら不合格)」といった、睡眠を犠牲にすることを美徳とするような価値観が根強く残っている側面も否定できません。睡眠を「休むだけの時間」や「無駄な時間」と捉え、その重要性を軽視する風潮が、社会全体の睡眠不足を助長している可能性があります。

こうした状況がもたらすのが、「睡眠負債」という深刻な問題です。睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のように少しずつ心身に蓄積していく状態を指します。例えば、自分にとって最適な睡眠時間が8時間であるにもかかわらず、平日は毎日6時間しか眠れていない場合、1日あたり2時間の睡眠負債が溜まっていきます。

「週末に寝だめすれば返済できる」と考える人も多いかもしれませんが、近年の研究では、週末の寝だめだけでは、蓄積した睡眠負債を完全に解消することはできないことがわかっています。一時的に眠気は取れるかもしれませんが、認知機能や判断力の低下は回復しきらないのです。

この睡眠負債は、日中の集中力低下や作業効率の悪化といった目に見える問題だけでなく、長期的には肥満、糖尿病、高血圧、心疾患、うつ病といったさまざまな健康リスクを高めることが明らかになっています。日本が直面しているこの「睡眠危機」は、個人の健康問題に留まらず、社会全体の生産性や医療費にも影響を及ぼす、極めて重要な課題なのです。

体質と睡眠時間:ショートスリーパーとロングスリーパー

「自分はあまり寝なくても平気だ」と感じる人や、逆に「いくら寝ても眠い」と感じる人がいます。こうした睡眠時間の個人差には、生活習慣だけでなく、生まれ持った遺伝的な体質が深く関わっている場合があります。それが「ショートスリーパー」と「ロングスリーパー」です。

ショートスリーパーとは

ショートスリーパーとは、習慣的に6時間未満の短い睡眠時間でも、日中に眠気を感じることなく、心身ともに健康で活発に活動できる人を指します。彼らは単に睡眠時間が短いだけでなく、睡眠の質が非常に効率的であると考えられています。

この体質の背景には、特定の遺伝子の変異が関わっていることが近年の研究で明らかになってきました。例えば、「DEC2」と呼ばれる体内時計を調整する遺伝子に変異がある人は、短い睡眠時間で済むことが報告されています。彼らは短い時間で、通常の人が長い時間をかけて得るのと同じだけの休息効果を得られる、いわば「燃費の良い」睡眠を持っているのです。

ここで非常に重要な注意点があります。ショートスリーパーは、全人口の中でその割合が1%未満と非常に稀な存在であるということです。多くの人が「自分はショートスリーパーかもしれない」と考え、意図的に睡眠時間を削りがちですが、そのほとんどは、体質的にショートスリーパーなのではなく、単に「睡眠不足を我慢している状態」に過ぎません。

自称ショートスリーパーの多くは、気づかないうちに集中力の低下や判断力の鈍化といった影響を受けており、慢性的な睡眠負債を抱えている可能性が高いのです。本当のショートスリーパーは、短い睡眠でも日中のパフォーマンスが全く落ちず、むしろエネルギッシュです。安易な自己判断は非常に危険であり、無理な短時間睡眠は健康を害するだけであると認識する必要があります。

ロングスリーパーとは

一方、ロングスリーパーとは、習慣的に9時間以上の睡眠を必要とし、それより短い睡眠時間では日中に眠気を感じたり、頭がすっきりしなかったりといった不調を感じる人を指します。

こちらもショートスリーパーと同様に、遺伝的な要因が関わっていると考えられていますが、そのメカニズムはまだ完全には解明されていません。彼らは怠けているわけでも、生活が不規則なわけでもなく、体質的に長い睡眠をとらなければ、心身の健康を維持できないのです。

ロングスリーパーは、ショートスリーパーに比べるとその割合は多いとされていますが、日本の社会環境では、その体質が理解されにくいという困難を抱えることがあります。「寝すぎだ」「怠けている」といった周囲からの誤解や、「もっと時間を有効活用すべきだ」というプレッシャーに悩むことも少なくありません。

しかし、体が必要としている睡眠時間を無理に削ってしまうと、日中のパフォーマンスが著しく低下し、集中力の欠如、気分の落ち込み、疲労感などに常に悩まされることになります。これは、一般的な体質の人々が睡眠不足に陥るのと同じ状態です。

重要なのは、自分の体質を正しく理解し、それを受け入れることです。ショートスリーパーやロングスリーパーという言葉に惑わされることなく、日中の自分がどのような状態にあるかを客観的に見つめることが大切です。「睡眠時間が短いから偉い」「長いからダメ」といった価値判断は全く意味がありません。自分にとって最適なコンディションを保てる睡眠時間を確保することが、最も生産的で健康的な選択なのです。

睡眠不足が引き起こす4つの主なリスク

適切な睡眠時間を確保できない状態、すなわち睡眠不足が続くと、私たちの心と体にはさまざまな悪影響が及びます。それは単なる「日中の眠気」というレベルに留まらず、私たちの生活の質や健康そのものを脅かす深刻なリスクに繋がります。ここでは、睡眠不足が引き起こす代表的な4つのリスクについて詳しく解説します。

① 集中力や判断力が低下する

私たちの脳の中で、高度な思考や理性、意思決定を司っているのが「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という部分です。睡眠不足に陥ると、この前頭前野の働きが著しく低下することがわかっています。

その結果、以下のような問題が生じます。

- 注意力の散漫: 物事に集中し続けることが難しくなり、ケアレスミスが増える。

- 論理的思考力の低下: 複雑な問題を順序立てて考えることができなくなる。

- 判断力の鈍化: 状況を正しく認識し、適切な判断を下すスピードが遅くなる。

- 実行機能の障害: 計画を立てて、それを遂行する能力が低下する。

これらは、仕事や学業のパフォーマンスを直接的に低下させるだけでなく、日常生活における重大な事故のリスクを高めます。例えば、飲酒運転と同様に、睡眠不足の状態での運転は、反応時間を遅らせ、居眠り運転による悲惨な事故を引き起こす大きな原因となります。また、医療現場や工場の生産ラインなど、一瞬の判断ミスが大きな事態を招く職場において、睡眠不足はヒューマンエラーの温床となり得るのです。

生産性の観点からは、「プレゼンティーズム」と呼ばれる問題も引き起こします。これは、出勤はしているものの、睡眠不足による不調のために頭が働かず、本来の能力を発揮できない状態を指します。結果として、長時間働いているにもかかわらず、成果が上がらないという非効率な状況に陥ってしまいます。

② 免疫力が下がり病気にかかりやすくなる

睡眠は、私たちの体を外部の病原体から守る「免疫システム」と密接な関係にあります。特に、睡眠中には免疫細胞を活性化させる「サイトカイン」というタンパク質が産生され、免疫機能が強化されます。

しかし、睡眠不足になると、この免疫システムの働きが著しく低下します。具体的には、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃するナチュラルキラー(NK)細胞の活性が弱まることが知られています。

ある研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて約3倍も風邪をひきやすいという結果が報告されています。また、インフルエンザワクチンを接種した後の抗体の作られ方も、睡眠を十分にとっている人の方が良好であるというデータもあります。

つまり、十分な睡眠は、病気に対する最も基本的で強力な防御策の一つなのです。日々の睡眠を大切にすることが、風邪やインフルエンザといった感染症から身を守り、健康な体を維持するための鍵となります。

③ 生活習慣病のリスクが高まる

慢性的な睡眠不足は、将来的にさまざまな生活習慣病の発症リスクを高めることが、多くの研究によって明らかになっています。

- 肥満: 睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンバランスを乱します。食欲を抑制する「レプチン」が減少し、食欲を増進させる「グレリン」が増加するため、高カロリーなものや甘いものを欲しやすくなり、過食に繋がります。

- 2型糖尿病: 睡眠不足は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きを悪くします(インスリン抵抗性)。この状態が続くと、血糖値が下がりにくくなり、2型糖尿病を発症するリスクが高まります。

- 高血圧・心血管疾患: 睡眠不足の状態では、体を興奮・緊張させる交感神経が優位な時間が長くなります。これにより、血管が収縮し、血圧が上昇します。慢性的な高血圧は、動脈硬化を進行させ、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを増大させます。

このように、睡眠不足は私たちの代謝や循環器系に静かに、しかし確実にダメージを与え、気づいた時には深刻な病気に繋がっている可能性があるのです。

④ 気持ちが不安定になる

睡眠は、体の健康だけでなく、心の健康にも極めて重要です。睡眠不足は、感情のコントロールを難しくし、精神的な不調を引き起こす大きな要因となります。

このメカニズムには、脳の「扁桃体」と「前頭前野」の連携が関わっています。扁桃体は、不安や恐怖といった情動反応を引き起こす中心的な役割を担っています。一方、前頭前野は、その扁桃体の活動を理性的にコントロールし、過剰な反応を抑えるブレーキ役を果たします。

睡眠不足になると、この前頭前野の機能が低下するため、扁桃体の活動をうまく抑制できなくなります。その結果、些細なことでイライラしたり、不安に駆られたり、感情の起伏が激しくなったりします。

さらに、睡眠不足はうつ病と密接な関係にあります。不眠はうつ病の代表的な症状の一つであると同時に、慢性的な睡眠不足がうつ病の発症リスクを高めることもわかっています。睡眠によって行われるはずのストレスの処理や感情の整理がうまくいかない状態が続くことで、心が疲弊し、うつ状態に陥りやすくなるのです。安定した精神状態で毎日を過ごすためにも、質の高い睡眠は欠かせません。

睡眠時間は長すぎても健康に悪影響がある

これまで睡眠不足のリスクについて強調してきましたが、実は「寝れば寝るほど良い」というわけでもありません。多くの大規模な疫学調査から、睡眠時間が長すぎること(一般的に9時間や10時間以上)も、睡眠不足と同様に、さまざまな健康上の問題と関連していることが示唆されています。

睡眠時間と死亡率や特定の疾患リスクとの関係は、きれいなU字型のカーブを描くことが知られています。つまり、7〜8時間程度の睡眠時間の人々が最もリスクが低く、それより短くても長くてもリスクが上昇するという関係です。

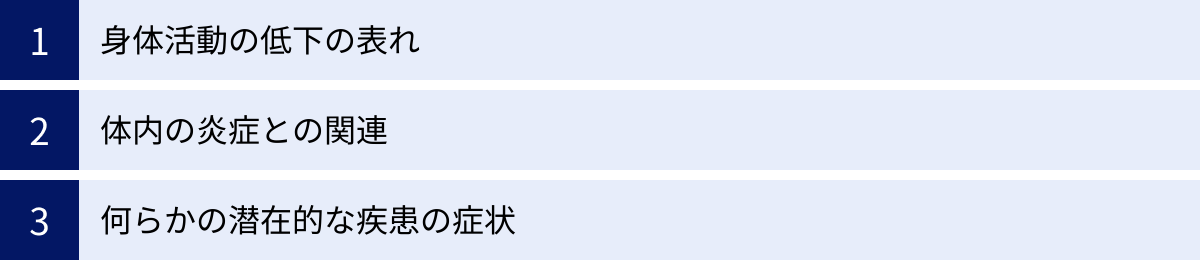

では、なぜ長すぎる睡眠が健康に悪影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。これにはいくつかの仮説が考えられていますが、まだ完全には解明されていません。

- 身体活動の低下の表れ

最も有力な説の一つは、長時間睡眠そのものが直接的な原因なのではなく、「長時間寝ている」という事実が「日中の活動量が極端に少ない」ことの裏返しであるという考え方です。身体活動の不足は、肥満、糖尿病、心血管疾患など、多くの健康問題の独立したリスク因子です。つまり、長時間睡眠は、運動不足という不健康なライフスタイルのサインである可能性があります。 - 体内の炎症との関連

一部の研究では、長時間の睡眠が、体内の慢性的な炎症を示すマーカー(C反応性タンパク質など)の上昇と関連していることが報告されています。慢性炎症は、動脈硬化やその他多くの疾患の引き金になると考えられており、これが長時間睡眠と疾患リスクを結びつけるメカニズムの一つではないかと推測されています。 - 何らかの潜在的な疾患の症状

長時間睡眠が、すでに体に潜んでいる何らかの病気の症状(サイン)として現れている可能性も指摘されています。例えば、うつ病、睡眠時無呼吸症候群、甲状腺機能低下症、慢性疲労症候群などの疾患は、過度な眠気や長い睡眠時間を引き起こすことがあります。この場合、長時間睡眠が病気の原因なのではなく、病気が長時間睡眠という結果をもたらしていることになります。

したがって、以前は7〜8時間程度の睡眠で問題なく過ごせていた人が、特に理由もなく9時間、10時間と眠らないとすっきりしなくなった、あるいは日中に強い眠気を感じるようになった場合は注意が必要です。それは、単なる寝すぎではなく、何らかの健康問題が隠れているサインかもしれません。

もちろん、前述したロングスリーパーのように、体質的に長い睡眠を必要とする人もいます。彼らにとっては9時間以上の睡眠が健康的であり、無理に短くする必要はありません。重要なのは、「自分にとってのベースラインからの変化」に気づくことです。もし睡眠時間に大きな変化があり、日中の体調にも影響が出ている場合は、一度、医療機関に相談してみることを検討しましょう。

自分に合った最適な睡眠時間を見つける方法

年齢別の推奨睡眠時間や、睡眠不足・過眠のリスクを理解した上で、最終的に目指すべきは「自分にとっての最適な睡眠時間」を見つけ、実践することです。ここでは、そのための具体的な方法を2つ紹介します。これらは、専門的な機器がなくても始められるものから、テクノロジーを活用するものまで、自分に合ったアプローチを選ぶことができます。

睡眠日誌をつける

最も古典的でありながら、非常に効果的な方法が「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることです。これは、自分の睡眠パターンと日中のコンディションを客観的に記録・可視化することで、両者の関係性を明らかにするためのツールです。

【睡眠日誌のつけ方】

やり方は簡単です。ノートや専用のアプリを使い、毎朝起きた時と、一日の終わりに以下の項目を記録していきます。

| 記録項目 | 記録するタイミング | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 就寝時刻 | 翌朝 | ベッドに入ったおおよその時刻 |

| 入眠までにかかった時間 | 翌朝 | ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでのおおよその時間 |

| 夜中に目覚めた回数・時間 | 翌朝 | トイレなどで起きた回数や、目が覚めていた時間 |

| 起床時刻 | 翌朝 | 最終的にベッドから出た時刻 |

| 総睡眠時間 | 翌朝 | (起床時刻 – 就寝時刻)-(入眠時間 + 中途覚醒時間)で計算 |

| 日中の眠気 | 夜 | 5段階評価(1:全くない 〜 5:非常に強い)などで記録 |

| 日中の気分・集中力 | 夜 | 5段階評価(1:非常に良い 〜 5:非常に悪い)などで記録 |

| その他 | 適宜 | カフェインやアルコールの摂取、運動の有無、昼寝の時間など、睡眠に影響しそうな特記事項 |

これを最低でも2週間、できれば長期休暇などを利用して、目覚ましをかけずに自然に起きられる状態で続けるのが理想です。

【分析と活用法】

記録を続けると、自分の睡眠パターンが見えてきます。そして、「日中の眠気がなく、気分良く、集中して過ごせた日」の総睡眠時間に注目してください。その時間が、現時点でのあなたにとっての最適な睡眠時間である可能性が高いと言えます。

例えば、ある日は6時間半睡眠で日中も快調だったが、別の日に8時間半寝たらかえって頭がぼーっとした、という発見があるかもしれません。また、「夕方に運動した日は寝つきが良い」「寝る前の飲酒は中途覚醒を増やす」といった、生活習慣と睡眠の質の関係性も明らかになります。

睡眠日誌は、自分自身の体を実験台にした、パーソナルな睡眠研究です。この記録を通じて得られる気づきは、画一的な情報よりもはるかに価値のある、あなただけの睡眠改善の羅針盤となるでしょう。

スマートウォッチなどのデバイスで計測する

近年、急速に普及しているスマートウォッチや活動量計といったウェアラブルデバイスは、睡眠の客観的なデータを手軽に計測するための強力なツールとなります。これらのデバイスの多くには、睡眠追跡機能が搭載されています。

【デバイスで計測できること】

- 睡眠時間: ベッドに入っている時間だけでなく、実際に眠っていた時間を自動で計測。

- 睡眠の段階: 加速度センサーや心拍数センサーを用いて、睡眠を「浅い睡眠」「深い睡眠」「レム睡眠」などの段階に分けて記録。

- 中途覚醒: 夜中に目が覚めた回数や時間を記録。

- 心拍数や呼吸数: 睡眠中の心拍数や呼吸数の変動をモニタリング。

【メリットと活用法】

最大のメリットは、手間をかけずに客観的なデータを得られることです。睡眠日誌の主観的な記録と組み合わせることで、より精度の高い自己分析が可能になります。例えば、「主観的にはぐっすり眠れたつもりだったが、データを見ると深い睡眠が少なかった」という発見があれば、前日の行動(食事や運動など)を見直すきっかけになります。

また、日々のデータの蓄積により、長期的な睡眠の傾向や、特定のイベント(出張やストレスのかかる仕事など)が睡眠に与える影響を視覚的に把握できます。

【注意点】

一方で、重要な注意点もあります。それは、市販のウェアラブルデバイスは医療機器ではないということです。特に「深い睡眠」「レム睡眠」といった睡眠段階の判定は、専門的な睡眠検査(PSG)に比べると精度には限界があります。

したがって、デバイスが示すデータを過信しすぎず、あくまで「自分の睡眠を知るための一つの目安」として捉えることが大切です。データに一喜一憂するのではなく、睡眠日誌で記録した主観的な体調と照らし合わせ、「このデータが出た日は、日中の調子が良い/悪い」という相関関係を見つけることに重点を置くのが賢明な活用法です。

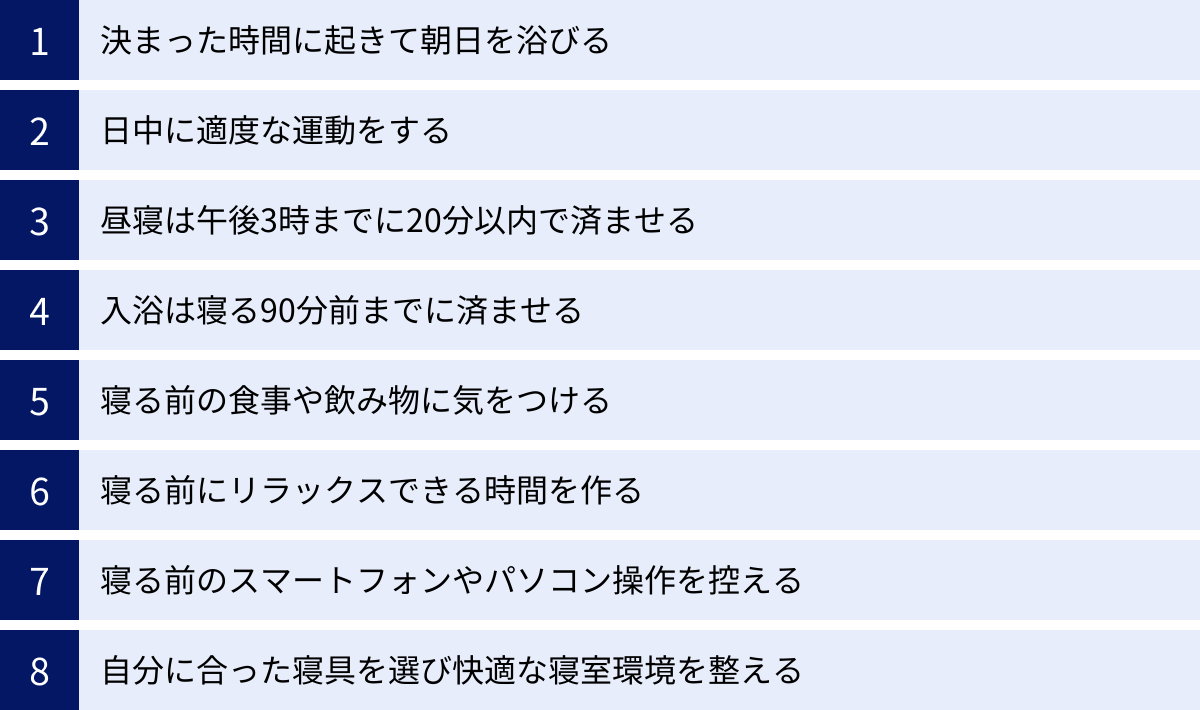

睡眠の質を高めるための8つのポイント

自分に合った睡眠時間を確保することと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「睡眠の質」を高めることです。いくら長く寝ても、眠りが浅ければ心身の疲労は十分に回復しません。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を向上させるための具体的な8つのポイントを紹介します。

① 決まった時間に起きて朝日を浴びる

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計を毎日正確にリセットすることが、質の高い睡眠への第一歩です。

その最強のリセットボタンが「朝日」です。朝、太陽の光を浴びると、脳にある体内時計の中枢が刺激され、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌がストップします。これにより、体は「朝だ」と認識し、覚醒モードに切り替わります。そして、このリセットから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れるのです。

ポイントは、毎日同じ時間に起きること。特に休日も、平日との差を2時間以内に抑えることが重要です。「休日に寝だめ」をすると、体内時計が乱れてしまい、月曜日の朝がつらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」の原因になります。

② 日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を向上させる効果的な方法です。運動をすると、一時的に体の中心部の温度である「深部体温」が上昇します。そして、運動後、この深部体温が低下していく過程で、体は眠りに入りやすくなります。

ウォーキングやジョギング、ヨガといったリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。タイミングとしては、就寝の3時間前くらいまでに終えるのが理想的です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、逆に寝つきを悪くするので注意が必要です。

③ 昼寝は午後3時までに20分以内で済ませる

日中に強い眠気を感じた場合、短い昼寝は午後のパフォーマンスを回復させるのに非常に有効です。しかし、昼寝には正しい「作法」があります。

最適なのは、午後3時より前に、15〜20分程度の仮眠をとることです。30分以上寝てしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めた後に頭がぼーっとする「睡眠慣性」が起こりやすくなります。また、夕方以降の昼寝は、夜の本番の睡眠を妨げる原因になるため避けるべきです。昼寝の前にコーヒーを一杯飲む「コーヒーナップ」も、カフェインが効き始める約20分後にすっきりと目覚められるため効果的です。

④ 入浴は寝る90分前までに済ませる

運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールすることで睡眠の質を高めます。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、ベッドに入る頃にちょうどよく低下することで、スムーズな入眠が促されます。

この効果を最大化するための理想的な入浴法は、就寝の90分ほど前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かることです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。時間がない場合はシャワーでも構いませんが、首筋や足元などを意識的に温めると良いでしょう。

⑤ 寝る前の食事や飲み物に気をつける

就寝前に口にするものは、睡眠の質に直接的な影響を与えます。

カフェイン

コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に3〜4時間持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

アルコール

「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を助ける作用がありますが、睡眠の後半部分に悪影響を及ぼします。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという物質が交感神経を刺激し、眠りを浅くします。また、利尿作用があるため、夜中にトイレで目覚める原因にもなります。

夕食の時間

就寝直前に食事をすると、消化活動のために胃腸が活発に働き続けます。内臓が働いている状態では、体は休息モードに入れず、深い睡眠が妨げられます。夕食は、就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

⑥ 寝る前にリラックスできる時間を作る

日中の興奮やストレスを寝室に持ち込まないために、就寝前に心と体をリラックスさせる「入眠儀式(スリープセレモニー)」を取り入れましょう。

具体的には、自分が心地よいと感じる静的な活動を行います。例えば、穏やかな音楽を聴く、アロマを焚く、ヒーリングミュージックを聴く、軽いストレッチや瞑想をする、刺激の少ない内容の本を読む、などが挙げられます。毎日同じ時間に同じことを繰り返すことで、脳が「これから眠る時間だ」と認識し、スムーズにおやすみモードへと切り替わります。

⑦ 寝る前のスマートフォンやパソコン操作を控える

スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面が発する「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制することが知られています。寝る前にこれらのデバイスを使用すると、脳が「まだ昼だ」と勘違いし、体内時計が乱れて寝つきが悪くなります。

また、SNSやニュース、動画などの刺激的な情報は、脳を興奮させてしまい、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスから離れる「デジタル・デトックス」を心がけましょう。

⑧ 自分に合った寝具を選び快適な寝室環境を整える

睡眠の質は、寝ている間の環境に大きく左右されます。

- 寝具: マットレスは、硬すぎず柔らかすぎず、自然な寝姿勢を保てる体圧分散性の高いものを選びましょう。枕は、首のカーブに合った高さと素材が重要です。

- 温度・湿度: 夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は年間を通して50〜60%が快適な睡眠環境の目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用しましょう。

- 光: 寝室はできるだけ暗くするのが基本です。遮光カーテンを利用し、電子機器の光もテープなどで覆うと良いでしょう。豆電球程度のわずかな光でも、メラトニンの分泌を妨げる可能性があります。

- 音: 静かな環境が理想ですが、無音すぎるとかえって小さな物音が気になることもあります。その場合は、耳栓や、単調な音で他の音をかき消す「ホワイトノイズマシン」などの活用も有効です。

「寝室は眠るための場所」と脳に認識させることも重要です。寝室で仕事や食事をしたり、スマートフォンを長時間いじったりするのは避けましょう。

まとめ

この記事では、理想の睡眠時間について、さまざまな角度から掘り下げてきました。最後に、本記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 理想の睡眠時間は「8時間」とは限らない

一般的に言われる「8時間睡眠」はあくまで平均的な目安です。本当に必要な睡眠時間は、年齢、遺伝的体質、日中の活動量、健康状態などによって一人ひとり異なります。「何時間寝なければ」と数字に固執するのではなく、日中に眠気を感じず、心身ともに快適に過ごせる時間があなたにとっての最適な睡眠時間です。 - 年齢別の推奨睡眠時間を知る

米国国立睡眠財団などのガイドラインは、健康的な発達や生活を支える上での重要な指標となります。新生児の14〜17時間から高齢者の7〜8時間まで、ライフステージに応じて必要な睡眠時間は変化します。 - 睡眠不足も長時間睡眠もリスクがある

日本人は世界的に見ても睡眠時間が短く、「睡眠負債」が深刻な問題となっています。睡眠不足は集中力の低下や生活習慣病、精神の不安定化など、数多くのリスクをもたらします。一方で、体質的な理由なく9時間以上眠る状態が続く場合も、何らかの健康問題のサインである可能性があり、注意が必要です。 - 自分に合った睡眠時間を見つけ、質を高める努力を

睡眠日誌やウェアラブルデバイスを活用して、自分の睡眠パターンと日中のコンディションの関係を把握することが、最適な睡眠時間を見つけるための第一歩です。そして、睡眠は「量」だけでなく「質」が極めて重要です。決まった時間に起きて朝日を浴びる、日中に運動する、入浴や食事のタイミングを工夫する、寝る前にリラックスする、快適な寝室環境を整えるといった具体的な行動が、睡眠の質を大きく向上させます。

質の高い睡眠は、単なる休息ではありません。それは、日中のパフォーマンスを最大化し、心と体の健康を維持し、ひいては人生全体の質を高めるための、最も効果的で基本的な「自己投資」です。この記事で得た知識を参考に、ぜひ今日からあなた自身の「最高の睡眠」を追求してみてください。