「毎日たくさん寝ているはずなのに、日中も眠くて仕方がない」「休日は半日以上寝てしまう」といった経験はありませんか。十分な睡眠時間を確保しているつもりが、かえって心身の不調を感じることもあるかもしれません。

睡眠時間が長い状態は、単なる「寝過ぎ」で片付けられる場合もあれば、心身のSOSサインとして何らかの病気が隠れている可能性もあります。特に、日常生活に支障をきたすほどの眠気がある場合は注意が必要です。

この記事では、睡眠時間が長くなる原因について、病気以外の要因から考えられる病気まで幅広く解説します。ご自身の状態を客観的に把握し、適切な対処法を見つけるための一助となれば幸いです。過眠症の種類やセルフケア、専門医への相談目安まで詳しく掘り下げていきますので、ご自身の睡眠を見直すきっかけとしてぜひお役立てください。

目次

「睡眠時間が長い」とは?寝過ぎの判断基準

「睡眠時間が長い」と言っても、その基準は一概には決められません。なぜなら、必要な睡眠時間は年齢や個人の体質によって大きく異なるからです。「寝過ぎ」かどうかを判断するためには、まず自分にとっての適切な睡眠時間を知ることが重要です。

ここでは、年齢別の推奨睡眠時間と、体質による「ロングスリーパー」と病的な「過眠」の違いについて詳しく解説します。

年齢によって異なる適切な睡眠時間

私たちの体が必要とする睡眠時間は、生涯を通じて変化します。特に、脳や身体が急速に発達する乳幼児期や思春期には多くの睡眠が必要とされ、加齢とともにその必要量は減少していく傾向にあります。

米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、年齢ごとの推奨睡眠時間を発表しています。これは世界中の睡眠専門家によって参考にされている指標の一つです。

| 年齢区分 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0~3ヶ月 | 14~17時間 |

| 乳児 | 4~11ヶ月 | 12~15時間 |

| 幼児 | 1~2歳 | 11~14時間 |

| 未就学児 | 3~5歳 | 10~13時間 |

| 学童期 | 6~13歳 | 9~11時間 |

| 思春期(ティーンエイジャー) | 14~17歳 | 8~10時間 |

| 若年成人 | 18~25歳 | 7~9時間 |

| 成人 | 26~64歳 | 7~9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7~8時間 |

| 参照:National Sleep Foundation |

この表からわかるように、成人の推奨睡眠時間は7〜9時間とされています。しかし、これはあくまで平均的な目安であり、個人差が大きいことを理解しておく必要があります。例えば、同じ成人でも7時間で十分な人もいれば、9時間眠らないと調子が悪いという人もいます。

なぜ年齢によって必要な睡眠時間が異なるのでしょうか。その背景には、以下のような生理学的な理由があります。

- 脳の発達と成長ホルモン: 乳幼児期や思春期は、脳が活発に発達し、記憶の定着や学習が行われる重要な時期です。また、骨や筋肉の成長を促す「成長ホルモン」は、主に深い睡眠中に分泌されます。そのため、心身の成長が著しい時期には、より長い睡眠が必要となるのです。

- 加齢による睡眠構造の変化: 高齢になると、深いノンレム睡眠が減少し、浅い睡眠の割合が増える傾向があります。また、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)など、睡眠が断片的になりがちです。その結果、全体の睡眠時間は短くなることが多くなります。

重要なのは、時間という数字だけに囚われるのではなく、「日中の眠気で困っていないか」「心身ともに快調か」という睡眠の質に注目することです。推奨時間より長く眠っていても、日中元気に活動でき、心身の調子が良ければ、それはその人にとっての最適な睡眠時間である可能性が高いでしょう。逆に、推奨時間内であっても日中に強い眠気や倦怠感がある場合は、睡眠の質に問題があるか、何らかの不調のサインかもしれません。

体質的な「ロングスリーパー」と病的な「過眠」の違い

「寝過ぎ」を考える上で、体質的に長い睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と、病的な状態である「過眠」を区別することは非常に重要です。両者は長時間眠るという点で似ていますが、その性質は全く異なります。

ロングスリーパー(長時間睡眠者)とは、生まれつき8〜9時間以上の睡眠を必要とする体質の人を指します。必要な睡眠時間を確保できれば、日中は眠気を感じることなく、健康的に活動できます。睡眠の質自体は良好で、本人も「よく寝る体質だ」と自覚していることが多いです。人口の数パーセント存在すると言われ、遺伝的な要因が関与していると考えられています。アインシュタインやエジソンもロングスリーパーであったと言われています。

一方、過眠とは、夜間に十分な睡眠をとっているにも関わらず、日中に社会生活に影響を及ぼすほどの強い眠気に襲われる状態を指します。これは単なる体質ではなく、背景に何らかの病気が隠れている可能性を示唆する症状です。いくら寝ても眠気が解消されず、熟睡感が得られない、常に倦怠感がつきまとうといった特徴があります。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 比較項目 | ロングスリーパー(体質) | 過眠(病的な状態) |

|---|---|---|

| 日中の眠気 | 必要な睡眠時間をとれば、眠気はなくスッキリしている | 十分寝ても、日中に耐え難い眠気や居眠りが頻繁にある |

| 睡眠の質 | 良好で、熟睡感がある | 浅い、断続的、熟睡感がないことが多い |

| 日常生活への影響 | 支障はない(睡眠時間を確保できれば) | 眠気により仕事や学業、人間関係に支障が出る |

| 本人の感覚 | 「自分はよく寝るタイプだ」という自覚 | 「いくら寝ても眠い」「疲れがとれない」という苦痛 |

| 目覚め | スッキリと起きられることが多い | 目覚めが悪く、頭がぼーっとする(睡眠酩酊)ことがある |

| 原因 | 主に遺伝的・体質的な要因 | 睡眠障害(過眠症、睡眠時無呼吸症候群など)や他の身体・精神疾患 |

具体例で考えてみましょう。

- Aさんのケース(ロングスリーパーの可能性): Aさんは毎日10時間眠ります。睡眠時間を削ると日中に少し眠気を感じますが、10時間眠った翌日は一日中エネルギッシュに仕事も趣味もこなせます。目覚めも良く、自分のことを「燃費の悪い体質」だと笑っています。これは、Aさんにとって10時間の睡眠が必要なロングスリーパーである可能性が高いと言えます。

- Bさんのケース(過眠の可能性): Bさんも毎日10時間ベッドに入っています。しかし、朝から体がだるく、午前中の会議では強烈な眠気に襲われてしまいます。昼休みには仮眠をとらないと午後の仕事が手につきません。週末はさらに長く寝てしまいますが、疲れは一向に取れません。これは、睡眠の質が悪いか、背景に何らかの病気が潜んでいる過眠の状態と考えられます。

もしあなたが「自分は寝過ぎかもしれない」と感じているなら、まずは睡眠時間だけでなく、日中のパフォーマンスや心身の状態を客観的に評価してみることが大切です。長時間睡眠が生活の支障になっていなければ問題ないかもしれませんが、もしBさんのように苦痛を感じているのであれば、その原因を探る必要があります。

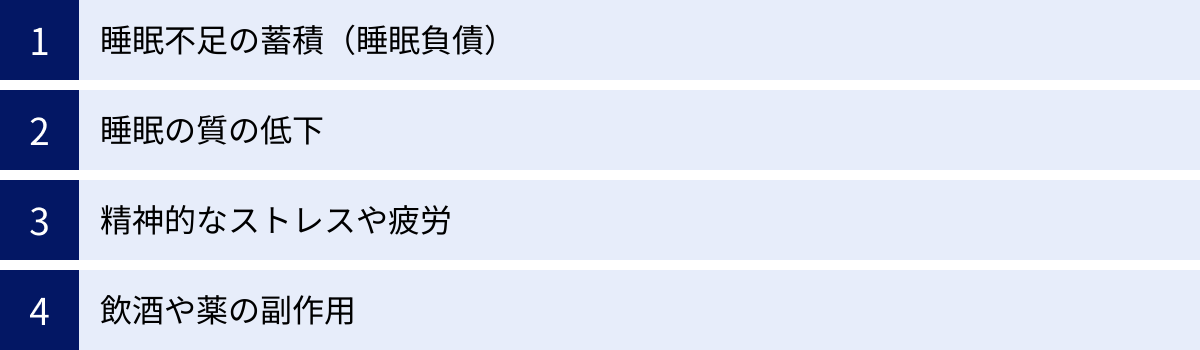

なぜ睡眠時間は長くなる?考えられる主な原因

長時間睡眠の背景には、さまざまな原因が考えられます。大きく分けると、「病気以外の原因」と「病気が原因の場合」の2つに分類できます。まずは生活習慣など、病気以外の要因から見直していくことが大切です。

病気以外の原因

日常生活の中に、知らず知らずのうちに睡眠時間を長くしている要因が潜んでいることがあります。ここでは、代表的な4つの原因について解説します。

睡眠不足の蓄積(睡眠負債)

睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく状態を指します。平日は仕事や学業で睡眠時間を削りがちになり、週末に「寝だめ」をして解消しようとする人は多いのではないでしょうか。この「寝だめ」こそが、睡眠負債が蓄積しているサインです。

私たちの脳と体は、必要な睡眠が足りていないと、それを補おうとしてより長く眠ろうとします。例えば、平日の睡眠時間が6時間で、本来必要な睡眠時間が8時間だとすると、1日あたり2時間の睡眠不足が生じます。これが5日間続くと、合計10時間もの睡眠負債が溜まる計算になります。その結果、金曜の夜から土日にかけて、普段より何時間も長く寝てしまうのです。

睡眠負債は、単に日中の眠気を引き起こすだけではありません。集中力、判断力、記憶力といった認知機能の低下を招き、仕事や勉強のパフォーマンスを著しく悪化させます。また、免疫機能の低下により風邪をひきやすくなったり、ホルモンバランスの乱れから食欲が増進して肥満につながったりと、心身に様々な悪影響を及ぼします。

【睡眠負債セルフチェック】

- 休日は平日より2時間以上長く寝ている

- アラームがないと起きられない

- 日中、特に昼食後に強い眠気を感じる

- ソファなどでくつろいでいると、すぐにうとうとしてしまう

- 集中力が続かず、ケアレスミスが増えた

これらの項目に当てはまる場合、睡眠負債が溜まっている可能性があります。週末の長時間睡眠は、負債を返済しようとする体の自然な反応ですが、根本的な解決にはなりません。むしろ、週末に極端に長く寝ることは体内時計を狂わせ、月曜日の朝に起きるのが辛くなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」の原因にもなります。大切なのは、日々の睡眠時間を安定して確保し、負債を溜めない生活を送ることです。

睡眠の質の低下

ベッドにいる時間は長くても、睡眠の質が低ければ、脳と体は十分に休息できません。その結果、不足した休息を補うために、無意識に睡眠時間が長くなってしまうことがあります。「時間は十分寝ているはずなのに、疲れが取れない」「熟睡感がない」と感じる場合、睡眠の質が低下している可能性を疑いましょう。

睡眠の質を低下させる主な要因には、以下のようなものがあります。

- 不適切な睡眠環境: 寝室が明るすぎる、騒音が気になる、温度や湿度が不快といった環境は、睡眠を妨げます。特に光は、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制するため、豆電球やカーテンの隙間から漏れる光でさえ、睡眠を浅くする原因になります。

- 就寝前のスマートフォンやPCの使用: スマートフォンやPCの画面が発するブルーライトは、脳を覚醒させる作用が非常に強いことが知られています。就寝前にブルーライトを浴びると、メラトニンの分泌が遅れ、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体の質を低下させます。

- ストレスや不安: 悩み事や心配事があると、交感神経が優位になり、心身が緊張状態になります。この状態ではリラックスできず、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)、浅い眠りが続いたりします。

- 睡眠を妨げる物質の摂取: カフェインやアルコール、ニコチンなどは睡眠の質に直接影響します。詳細は後述しますが、これらの摂取習慣も見直す必要があります。

睡眠は「時間×質」で評価されます。たとえ9時間ベッドにいても、頻繁に目が覚めるような浅い睡眠では、質の高い6時間睡眠に劣ることもあります。長時間睡眠の原因を探る際には、まず自分の睡眠の質を振り返ってみることが重要です。

精神的なストレスや疲労

心と体は密接につながっており、精神的な状態は睡眠に大きな影響を与えます。強いストレスや慢性的な精神的疲労は、長時間睡眠の引き金になることがあります。

ストレスを感じると、私たちの体は「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。コルチゾールは、本来、朝に分泌量が増えて体を覚醒させ、夜に減少して眠りを誘うというリズムを持っています。しかし、慢性的なストレスにさらされると、このリズムが乱れ、夜になってもコルチゾールの分泌が減らず、脳が興奮状態のままになります。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりして睡眠の質が低下し、日中の眠気や倦怠感につながります。

また、うつ病や適応障害などの精神疾患では、症状の一つとして「過眠」が現れることがあります。これは、脳の機能的な不調によるものに加え、精神的なエネルギーが極度に消耗しているために、体が休息を求めて睡眠時間が長くなるという側面があります。さらに、現実の辛い状況から逃れるための防衛反応として、無意識に睡眠に逃げ込む「逃避的過眠」という状態に陥ることもあります。

仕事や人間関係、家庭の問題などで大きなストレスを抱えている場合、その精神的負担が長時間睡眠という形で体に現れているのかもしれません。

飲酒や薬の副作用

アルコールや特定の薬の作用が、意図せず睡眠時間を長くしているケースもあります。

- 飲酒: 「寝酒をするとよく眠れる」と思っている人もいますが、これは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進する作用がありますが、その効果は一時的です。アルコールが体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されるため、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒が増え、睡眠の質は著しく低下します。また、アルコールには利尿作用もあるため、夜中にトイレで目覚める原因にもなります。質の悪い睡眠を補うために、結果として全体の睡眠時間が長くなったり、日中の強い眠気を感じたりすることになります。

- 薬の副作用: 多くの市販薬や処方薬には、副作用として眠気を引き起こす成分が含まれています。代表的なものは以下の通りです。

- 抗ヒスタミン薬: 風邪薬、鼻炎薬、アレルギー治療薬、かゆみ止めなどに含まれます。

- 向精神薬: 抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など。

- その他: 鎮痛薬、血圧降下薬、抗てんかん薬などにも、眠気を催すものがあります。

もし、何らかの薬を服用し始めてから日中の眠気や長時間睡眠が気になるようになった場合は、その薬の副作用の可能性があります。自己判断で服用を中止するのではなく、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。

病気が原因の場合

上記のような生活習慣上の原因に心当たりがなく、見直しても改善しない場合、あるいは日常生活に深刻な支障が出ている場合は、背景に何らかの病気が隠れている可能性を考える必要があります。

長時間睡眠や日中の過度な眠気は、体が発する重要なSOSサインです。考えられる病気には、睡眠そのものに関わる「睡眠障害」と、睡眠に影響を及ぼす「身体疾患」や「精神疾患」があります。

次の章では、長時間睡眠につながる可能性のある代表的な病気について、具体的に解説していきます。思い当たる症状がある場合は、安易に自己判断せず、専門医への相談を検討することが重要です。

長時間睡眠につながる可能性のある病気6選

セルフケアを試みても日中の強い眠気が改善しない、あるいは生活に支障をきたしている場合、それは単なる寝不足や生活習慣の乱れではなく、何らかの病気のサインかもしれません。ここでは、長時間睡眠や日中の過度な眠気を症状として引き起こす可能性のある代表的な6つの病気について解説します。

| 病名 | 主な症状 | 眠気が生じるメカニズム |

|---|---|---|

| 過眠症 | 耐え難い日中の眠気、居眠り、睡眠発作 | 脳の覚醒維持機能の障害により、睡眠欲求をコントロールできない。 |

| 睡眠時無呼吸症候群 | 大きないびき、呼吸停止、日中の強い眠気 | 睡眠中の無呼吸・低呼吸で脳が頻繁に覚醒し、深い睡眠がとれないため。 |

| うつ病などの精神疾患 | 気分の落ち込み、意欲低下、過眠または不眠 | 脳機能の不調や、精神的エネルギー消耗からの回復、現実逃避などが原因。 |

| 季節性感情障害 | 冬季の過眠、過食、気分の落ち込み | 日照時間減少によるセロトニン・メラトニンのバランスの乱れ。 |

| 甲状腺機能低下症 | 強い倦怠感、無気力、寒がり、体重増加 | 全身の代謝が低下し、エネルギー不足から常に疲労感があり眠くなる。 |

| むずむず脚症候群 | 夕方~夜間の脚の不快感、脚を動かしたい衝動 | 脚の不快感で入眠困難・中途覚醒が起こり、慢性的な睡眠不足になるため。 |

① 過眠症

過眠症は、夜間に十分な睡眠をとっているにも関わらず、日中に社会生活に支障をきたすほどの強い眠気が現れる睡眠障害の総称です。単なる「眠がり」とは異なり、脳の覚醒を維持する機能に何らかの異常があるために起こると考えられています。

重要な会議中や食事中、人と話している最中など、通常では考えられない状況でも突然眠りに落ちてしまう「睡眠発作」が特徴的な症状の一つです。いくら寝ても眠気がスッキリと解消されず、常に頭がぼーっとしている状態が続くこともあります。この病気は意志の力ではコントロールできないため、周囲から「怠けている」「やる気がない」と誤解され、本人が深く悩んでいるケースが少なくありません。

過眠症にはいくつかの種類があり、代表的なものに「ナルコレプシー」や「特発性過眠症」があります。これらの詳細については、後の章で詳しく解説します。

② 睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする状態を繰り返す病気です。肥満や顎の形状などが原因で、空気の通り道である上気道が狭くなることで発症します。

この病気の最大の問題点は、本人が睡眠中の無呼吸に気づいていないことが多いことです。呼吸が止まると、体内の酸素濃度が低下し、脳は危険を察知して覚醒します。この覚醒は一瞬のため本人は覚えていませんが、一晩に何十回、何百回と繰り返されることで、脳と体は全く休むことができません。その結果、睡眠の質が極端に低下し、十分な時間眠ったつもりでも深刻な睡眠不足状態に陥ります。

主な症状としては、家族から指摘される「大きないびき」や「呼吸の停止」のほか、日中の耐え難い眠気、起床時の頭痛や倦怠感、集中力の低下などが挙げられます。放置すると、高血圧、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることも知られており、早期の診断と治療が非常に重要です。

③ うつ病などの精神疾患

うつ病の睡眠障害というと「不眠」を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実は「過眠」も代表的な症状の一つです。特に、若い世代に多いとされる非定型うつ病では、不眠よりも過眠の傾向が強く見られることがあります。

うつ病による過眠は、いくつかの要因が複合的に関わっていると考えられています。一つは、気分の調節に関わる脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスが崩れ、睡眠と覚醒のリズムが乱れてしまうこと。もう一つは、精神的なエネルギーが極度に消耗し、その回復のために体が過剰な睡眠を要求することです。また、辛い現実から逃避するための防衛反応として、睡眠に引きこもってしまうケースもあります。

うつ病のサインは過眠だけではありません。2週間以上続く気分の落ち込み、何事にも興味が持てない・楽しめない、食欲の異常(過食または食欲不振)、疲労感、自己否定感といった症状が伴う場合は、精神科や心療内科への相談を検討しましょう。

④ 季節性感情障害(冬季うつ病)

季節性感情障害(Seasonal Affective Disorder, SAD)は、特定の季節にだけうつ病のような症状が現れる気分障害の一種です。多くは、日照時間が短くなる秋から冬にかけて発症し、春になると自然に回復することから「冬季うつ病」とも呼ばれます。

発症のメカニズムは完全には解明されていませんが、太陽光を浴びる時間が減ることが大きく関わっていると考えられています。日光を浴びることで生成される、気分を安定させる神経伝達物質「セロトニン」が減少し、また、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌リズムが乱れることが原因とされています。

このメラトニンの分泌異常により、通常のうつ病とは異なる特徴的な症状が現れます。それが、過眠と過食(特に炭水化物を無性に欲する)です。冬になると、いくら寝ても日中眠い、体が鉛のように重く感じる、甘いものやパン・パスタばかり食べたくなる、といった症状が見られる場合は、季節性感情障害の可能性があります。治療法としては、高照度光療法(強い光を浴びる治療)などが有効とされています。

⑤ 甲状腺機能低下症

甲状腺は、喉仏の下にある蝶のような形をした臓器で、体の新陳代謝を活発にする「甲状腺ホルモン」を分泌しています。甲状腺機能低下症は、このホルモンの分泌が何らかの原因で不足する病気で、女性に多く見られます。

甲状腺ホルモンは、いわば体の活動のアクセルのような役割を担っています。このホルモンが不足すると、全身の代謝が低下し、様々な機能がスローダウンします。その結果として現れる症状の一つが、強い倦怠感と眠気です。エネルギーが産生されにくくなるため、常に体がだるく、活動する意欲がわかず、結果的に睡眠時間が長くなる傾向があります。

眠気の他にも、寒がり(代謝が落ちて熱を作れないため)、体重増加(むくみを含む)、皮膚の乾燥、便秘、脱毛、声のかすれ、無気力といった多彩な症状が現れます。これらの症状に複数心当たりがある場合は、内科や内分泌内科を受診し、血液検査で甲状腺ホルモンの値を調べてもらうことをお勧めします。

⑥ むずむず脚症候群

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は、主に夕方から夜、安静にしている時に、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった言葉で表現しがたい不快な感覚が現れ、「脚を動かしたくてたまらなくなる」という病気です。

この不快な感覚は、脚を動かしたり歩き回ったりすると一時的に和らぎますが、再びじっとすると再発します。特に、ベッドに入って体を休めようとすると症状が強くなるため、寝つくことができない「入眠障害」や、夜中に症状で目が覚めてしまう「中途覚醒」を引き起こします。

その結果、夜間の睡眠が著しく妨げられ、慢性的な睡眠不足状態に陥ります。これが、日中の強い眠気や集中力低下の直接的な原因となります。本人は長時間ベッドで過ごしているため、睡眠時間は長いように感じていても、実際には質の高い睡眠が全くとれていないのです。原因としては、脳内の鉄不足や、神経伝達物質であるドーパミンの機能異常などが関わっていると考えられています。

特に注意したい「過眠症」を詳しく解説

長時間睡眠の原因となる病気の中でも、特に「過眠症」は睡眠そのものに異常がある疾患であり、正しい理解と診断が不可欠です。ここでは、過眠症のセルフチェックリストと、代表的な3つの種類について詳しく掘り下げていきます。

過眠症の主な症状セルフチェック

以下の項目は、過眠症の可能性を考える上での目安となる症状です。ご自身の状態を振り返り、いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。ただし、これは医学的な診断に代わるものではなく、あくまで受診を検討するきっかけとしてご活用ください。

- □ 夜に7時間以上は眠っているが、日中に耐え難いほどの強い眠気がある。

- □ 仕事の会議中、授業中、食事中など、普通は眠らないような状況で居眠りしてしまうことがある。

- □ 乗り物に乗ると、短時間でもすぐに眠ってしまう。

- □ 笑ったり、驚いたり、怒ったりした時に、急に首や膝、全身の力が抜けるような感覚がある(情動脱力発作)。

- □ 寝入りばなに、誰かが部屋にいるような、非常にリアルで怖い夢(幻覚)を見ることがある。

- □ 寝起きに、意識ははっきりしているのに体が動かせなくなる「金縛り」によくあう。

- □ 短い居眠りをすると、一時的に頭がスッキリすることがある。

- □ 朝、目覚まし時計が鳴ってもなかなか起きられず、起きた後も頭がぼーっとして混乱した状態が長く続く(睡眠酩酊)。

- □ 全体的に睡眠時間が長く、1日10時間以上寝ることもある。

これらの項目に複数当てはまり、かつ、その症状が3ヶ月以上続いて日常生活に支障が出ている場合は、過眠症の可能性が考えられます。一度、睡眠専門の医療機関に相談することをお勧めします。

過眠症の代表的な3つの種類

過眠症は、症状や原因によっていくつかのタイプに分類されます。ここでは、その中でも代表的な「ナルコレプシー」「特発性過眠症」「反復性過眠症」の3つについて、それぞれの特徴を解説します。

| 過眠症の種類 | 主な原因 | 眠気のタイプ | 特徴的な症状 |

|---|---|---|---|

| ナルコレプシー | オレキシン(覚醒物質)の欠乏 | 突発的で抵抗しがたい睡眠発作 | 情動脱力発作、入眠時幻覚、睡眠麻痺 |

| 特発性過眠症 | 不明 | 持続的で慢性的な眠気 | 長時間睡眠(10時間以上)、重度の睡眠酩酊 |

| 反復性過眠症 | 不明(非常に稀) | 周期的に現れる極度の過眠(傾眠期) | 傾眠期に過食、性欲亢進などの行動変化 |

① ナルコレプシー

ナルコレプシーは、過眠症の中で最もよく知られているタイプです。脳内で覚醒を維持する神経伝達物質「オレキシン」を作り出す神経細胞が、何らかの理由(自己免疫の異常などが考えられている)で失われることで発症します。オレキシンが不足すると、覚醒状態を安定して保つことができなくなり、日中に突然、強い眠気に襲われます。

ナルコレプシーには、4つの特徴的な症状(四主徴)があります。

- 日中の過度の眠気と睡眠発作: 最も基本的な症状です。時間や場所を選ばず、自分ではコントロールできない強い眠気が突然現れます。重要な場面でも眠り込んでしまうため、社会生活に大きな影響を及ぼします。

- 情動脱力発作(カタプレキシー): ナルコレプシーに最も特徴的な症状です。笑う、喜ぶ、驚く、怒るといった強い感情が引き金となり、突然、体の筋力が抜けてしまいます。膝の力が抜けて崩れ落ちたり、ろれつが回らなくなったりしますが、意識は保たれているのが特徴です。

- 入眠時幻覚: 寝入りばなに、非常に鮮明で現実感のある夢(幻覚)を見ます。誰かが部屋に侵入してくる、火事になるといった、恐怖を伴う内容が多いです。

- 睡眠麻痺: 一般的に「金縛り」として知られる症状です。寝入りばなや目覚めた直後に、意識はあるのに体を動かすことができなくなります。

これらの症状がすべて現れるとは限りません。特に情動脱力発作を伴わないケースもあります。診断には、夜間の睡眠状態を調べる「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」と、日中の眠気の強さを客観的に評価する「反復睡眠潜時検査(MSLT)」が行われます。

② 特発性過眠症

特発性過眠症は、ナルコレプシーのようなオレキシンの低下など、明確な原因が見つからないにも関わらず、慢性的な眠気が続く過眠症です。「特発性」とは「原因不明」という意味です。

ナルコレプシーの眠気が「睡眠発作」として突発的に現れるのに対し、特発性過眠症の眠気は持続的で、常に眠い、頭がスッキリしない、ぼーっとしているといった特徴があります。

主な症状は以下の通りです。

- 慢性的な日中の眠気: 居眠りをしても、ナルコレプシーのように一時的にスッキリすることが少なく、眠気が解消されません。

- 長時間の夜間睡眠: 夜の睡眠時間が10時間以上と非常に長いことが多く、それでも日中の眠気が改善しません。

- 睡眠酩酊(すいみんめいてい): 朝の目覚めが極端に悪いのが大きな特徴です。目覚ましが鳴っても気づかなかったり、何度も止めたりして、起きるのに非常に苦労します。起きた後も、自分がどこにいるのかわからなくなるなど、混乱した状態が数十分から数時間続くことがあります。

診断は、ナルコレプシーと同様の検査を行い、他の睡眠障害や精神疾患などを除外した上で下されます。原因が不明なため、治療は症状を緩和する対症療法が中心となります。

③ 反復性過眠症(クライネ・レビン症候群)

反復性過眠症は、非常に稀な疾患で、思春期の男性に多く発症する傾向があります。クライネ・レビン症候群とも呼ばれます。

この病気の最大の特徴は、症状が常に現れるのではなく、周期的に繰り返される点です。

- 傾眠期: 1日に16〜20時間以上も眠り続ける「傾眠期」が、突然始まります。この期間は数日から数週間続き、食事やトイレ以外はほとんど眠っています。

- 行動の変化: 傾眠期には、眠気だけでなく、異常な食欲(過食)、過剰な性欲、現実感の喪失、普段とは違う子供っぽい言動や攻撃的な態度など、認知・行動面の変化を伴うことがあります。

- 間欠期: 傾眠期が終わると、次の発作が起こるまでの数ヶ月から数年の「間欠期」に入ります。この間は、睡眠時間も行動も全く正常な状態に戻ります。

このように、症状が現れる期間と正常な期間がはっきりと分かれているのが特徴です。原因は不明ですが、脳の視床下部の機能障害などが関与していると考えられています。非常に稀な病気のため、診断・治療ともに専門的な知識が必要とされます。

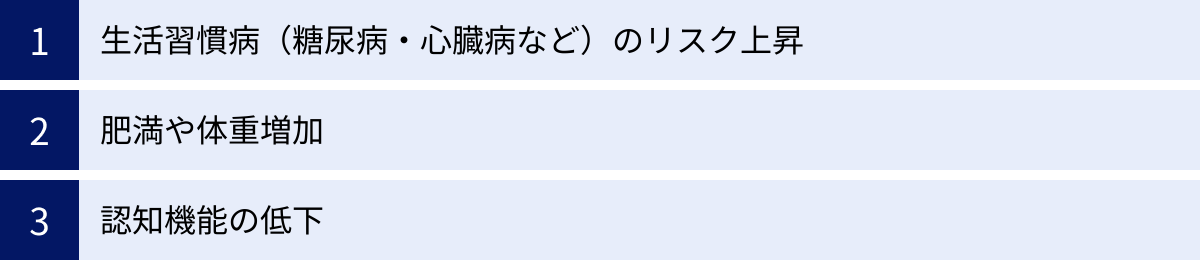

寝過ぎが体に及ぼす健康上のリスク

長時間睡眠は、何らかの病気のサインであると同時に、それ自体が健康に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。多くの疫学研究で、1日9時間以上の長時間睡眠が、様々な健康リスクの上昇と関連していることが報告されています。

ただし、これらの研究の多くは相関関係を示しているに過ぎず、長時間睡眠が直接的な原因であるという因果関係はまだ完全には証明されていません。長時間睡眠が、背景にある何らかの不調(睡眠の質の低下、潜在的な疾患など)の結果であり、その不調が健康リスクを高めている可能性も考えられます。それでも、「寝過ぎ」が健康のバロメーターとなり得ることは間違いありません。

生活習慣病(糖尿病・心臓病など)のリスク上昇

複数の大規模な追跡調査により、習慣的な長時間睡眠(9時間以上)が、2型糖尿病や心血管疾患(心筋梗塞、脳卒中など)、高血圧の発症リスクと関連があることが示されています。

この関連性の背景にあるメカニズムは完全には解明されていませんが、いくつかの仮説が立てられています。

- 血糖コントロールへの悪影響: 長時間睡眠が、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こし、血糖値のコントロールを乱す可能性が指摘されています。

- 体内の炎症: 長時間睡眠者では、体内の慢性的な炎症の指標となる「C反応性タンパク(CRP)」の値が高い傾向があるという報告があります。慢性炎症は、動脈硬化を進行させ、心血管疾患の引き金となります。

- 身体活動量の低下: 当然ながら、睡眠時間が長いということは、日中の活動時間が短いことを意味します。身体活動量の不足は、生活習慣病の既知の危険因子です。

- 基礎疾患の存在: 前述の通り、睡眠時無呼吸症候群やうつ病など、生活習慣病のリスクを高める病気が背景にあり、その症状として長時間睡眠が現れている可能性も十分に考えられます。

いずれにせよ、理由なく睡眠時間が長引いている状態は、将来の生活習慣病リスクを考える上で注意すべきサインと言えるでしょう。

肥満や体重増加

長時間睡眠と肥満にも、強い相関関係があることが知られています。短時間睡眠だけでなく、長時間睡眠もまた、体重増加や肥満のリスクを高めることが、多くの研究で示されています。

考えられる理由はいくつかあります。

- 消費エネルギーの減少: 寝ている間のエネルギー消費量は、起きている時の活動に比べてはるかに少ないです。単純に、睡眠時間が長ければ長いほど、1日の総エネルギー消費量が減少し、摂取したエネルギーが余剰となって脂肪として蓄積されやすくなります。

- 食欲関連ホルモンの乱れ: 睡眠は、食欲をコントロールするホルモンにも影響を与えます。睡眠時間が長すぎたり、睡眠リズムが乱れたりすると、食欲を増進させる「グレリン」と、食欲を抑制する「レプチン」のバランスが崩れ、必要以上に食べてしまう傾向が強まる可能性があります。

- 背景にある疾患の影響: 甲状腺機能低下症や季節性感情障害のように、病気の症状として過食や代謝の低下が起こり、その結果として体重増加と長時間睡眠が同時に現れているケースもあります。

単に「寝過ぎると太る」という単純な話ではなく、長時間睡眠と肥満の背後には、共通した生理学的なメカニズムや健康問題が隠れている可能性があるのです。

認知機能の低下

特に高齢者において、長時間睡眠が将来の認知機能低下や認知症のリスクと関連していることを示唆する研究報告が増えています。

睡眠には、日中の活動で脳に蓄積した老廃物(アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなど)を除去し、記憶を整理・定着させる重要な役割があります。しかし、質の低い睡眠では、この脳のメンテナンス機能が十分に働きません。

長時間睡眠は、実は「睡眠の質が低いことの裏返し」である可能性があります。つまり、浅い睡眠や断片的な睡眠を、量で補おうとした結果、全体の睡眠時間が長くなっているのかもしれません。このような質の悪い睡眠が慢性的に続けば、脳の健康が損なわれ、長期的に認知機能の低下につながるという仮説が立てられています。

また、長時間にわたってベッドで過ごすことは、日中の知的活動や社会的な交流の機会を減少させます。脳への刺激が少なくなることも、認知機能の維持にとってはマイナスに働く可能性があります。

結論として、寝過ぎは単に「時間を無駄にしている」という問題だけでなく、心身の健康状態を映し出す鏡と言えます。もしあなたの睡眠時間が chronically(慢性的に)長いのであれば、それを軽視せず、生活習慣を見直したり、必要であれば専門家に相談したりすることが、将来の健康を守るために重要です。

自分でできる!長時間睡眠の改善策

病的な原因が疑われる場合は専門医への相談が第一ですが、睡眠負債や生活習慣の乱れが原因で睡眠時間が長くなっている場合は、セルフケアによって改善が期待できます。ここでは、今日から始められる具体的な改善策を3つのカテゴリーに分けて紹介します。

規則正しい生活リズムを確立する

質の高い睡眠の土台となるのが、規則正しい生活リズムです。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調節する「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計を正常に働かせることが、長時間睡眠の改善に向けた最も重要なステップです。

毎日同じ時間に起床・就寝する

体内時計を整える上で、最も効果的なのが「毎日同じ時間に起きること」です。平日に睡眠不足が溜まっていると、休日に「寝だめ」をしたくなりますが、これは体内時計を大きく狂わせる原因になります。

例えば、平日は朝7時に起き、休日は昼12時に起きるという生活をしていると、体内では毎週時差5時間の「時差ぼけ」が起きているような状態になります。これが、月曜の朝に起きるのが非常につらくなる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」です。

理想は、平日も休日も同じ時間に起きることですが、難しい場合は起床時間のズレを2時間以内に抑えるよう心がけましょう。就寝時間も一定にすることが望ましいですが、まずは起床時間を固定することから始めてみてください。最初は辛く感じるかもしれませんが、数週間続けることで体内時計が新しいリズムに適応し、夜に自然な眠気が訪れ、朝もスムーズに起きられるようになります。

起床後に太陽の光を浴びる

体内時計をリセットする最強のスイッチが「太陽の光」です。朝、光を浴びると、その情報が脳に伝わり、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌がストップします。そして、光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、体を眠りへと誘います。

このメカニズムを利用して、毎朝決まった時間に体内時計をリセットしましょう。

- 具体的な方法:

- 朝起きたら、まずカーテンを開けて部屋に自然光を取り入れましょう。

- 可能であれば、ベランダや庭に出て15〜30分ほど光を浴びるのが理想的です。

- 通勤時に一駅手前で降りて歩く、朝の散歩を習慣にするなども効果的です。

- 曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるため、屋外の光を浴びることに意味があります。

この習慣は、夜の寝つきを良くするだけでなく、日中の覚醒レベルを高め、眠気を軽減する効果も期待できます。

睡眠の質を高める工夫

長時間寝てしまう背景には、睡眠の質が低いという問題が隠れていることが多々あります。ベッドにいる時間を有効に使うため、睡眠の質を高める工夫を取り入れましょう。

寝室の環境(温度・湿度・光・音)を整える

快適な睡眠のためには、寝室を「眠るための聖域」にすることが重要です。

- 温度と湿度: 人が快適に眠れる寝室の環境は、温度が20℃前後(夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃など季節に応じて調整)、湿度が50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、季節に合わせて寝具やパジャマを調整しましょう。

- 光: 睡眠中は、できるだけ部屋を暗くするのが理想です。遮光カーテンを利用して外からの光を遮断し、豆電球や常夜灯も消しましょう。電子機器の待機ランプの光も意外と睡眠を妨げます。アイマスクの使用も非常に効果的です。

- 音: 静かな環境が望ましいですが、生活音や交通騒音が気になる場合は、耳栓や、川のせせらぎや雨音のような心地よい環境音を流す「ホワイトノイズマシン」を活用するのも一つの手です。

就寝前のスマホやカフェイン、アルコールを控える

就寝前の行動は、睡眠の質に直接影響します。

- スマホ・PC(ブルーライト): 就寝前の1〜2時間は、スマートフォン、PC、タブレットなどの使用を控えましょう。これらの画面から発せられるブルーライトは、脳を強く覚醒させ、メラトニンの分泌を抑制してしまいます。寝る前は、読書(電子書籍ではなく紙媒体が望ましい)や音楽鑑賞など、リラックスできる活動に切り替えることをお勧めします。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は人によっては8時間以上続くこともあるため、少なくとも就寝の4〜5時間前、できれば午後3時以降は摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」は百害あって一利なしです。アルコールは寝つきを良くするかもしれませんが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を増やします。結果的に、トータルの睡眠の質を大きく損なうため、快眠のためには避けるべき習慣です。

日中の活動を見直す

夜の良質な睡眠は、日中の過ごし方によって作られます。活動と休息のメリハリをつけることが大切です。

適度な運動を習慣化する

日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなるだけでなく、深いノンレム睡眠が増加することがわかっています。

- 効果的な運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などのリズミカルな有酸素運動が特におすすめです。

- タイミング: 夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的です。運動によって一時的に上がった深部体温が、就寝時間に向けて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

- 注意点: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くするので避けましょう。

まずは週に2〜3回、30分程度の運動から始めてみましょう。継続することが何よりも重要です。

ストレスを溜めないようにする

ストレスは交感神経を優位にし、心身を緊張させて睡眠を妨げます。自分に合ったリラックス法を見つけ、心身のスイッチを「休息モード」に切り替える習慣をつけましょう。

- リラックス法の実践例:

- 就寝1〜2時間前に、38〜40℃のぬるめのお湯に20分ほど浸かる。

- 軽いストレッチやヨガで体の緊張をほぐす。

- ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のあるアロマを香らせる。

- 腹式呼吸や瞑想で、心を落ち着ける。

- ヒーリングミュージックや自然音など、心地よい音楽を聴く。

これらのセルフケアを1ヶ月ほど続けても、長時間睡眠や日中の眠気が改善されない場合は、単なる生活習慣の問題ではない可能性があります。次の章を参考に、専門医への相談を検討してください。

専門医へ相談する目安と診療科の選び方

セルフケアを試しても改善が見られない、あるいは日中の眠気が日常生活に深刻な影響を及ぼしている場合は、専門的な診断と治療が必要です。「たかが睡眠」と軽視せず、専門医に相談する勇気を持ちましょう。

病院の受診を検討すべきサイン

以下のようなサインが見られる場合は、医療機関の受診を強くお勧めします。

- 日常生活への深刻な支障

- 日中の耐え難い眠気により、仕事や学業に集中できず、ミスが増えた。

- 車の運転中や機械の操作中など、危険な状況で居眠りをしてしまう、または、しそうになったことがある。

- 重要な会議や面接、試験中に眠り込んでしまう。

- 眠気が原因で、友人や家族との約束を守れなかったり、関係が悪化したりしている。

- 身体的・精神的な併発症状

- 家族やパートナーから、大きないびきや睡眠中に呼吸が止まっていることを指摘された。

- 朝起きると、頭痛や喉の渇き、ひどい倦怠感がいつもある。

- 2週間以上、気分の落ち込みや意欲の低下が続いている。

- 夕方から夜にかけて、脚がむずむずしてじっとしていられない。

- 笑ったり驚いたりすると、体の力が抜けてしまうことがある。

- セルフケアで改善しない

- ここまで紹介した生活習慣の改善策を1ヶ月以上試しても、長時間睡眠や日中の眠気が全く改善しない。

これらのサインは、背景に治療が必要な病気が隠れている可能性が高いことを示しています。放置すると、症状が悪化するだけでなく、事故や他の深刻な病気につながるリスクもあります。早期に専門家の助けを求めることが、問題解決への最短ルートです。

何科に行けばいい?

睡眠の問題で病院にかかろうと思っても、「何科に行けばいいのかわからない」という方は多いでしょう。原因として何が疑われるかによって、適切な診療科は異なります。

| 診療科 | 主な対象疾患・症状 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 睡眠専門外来/睡眠クリニック | 過眠症、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群など、睡眠障害全般 | ・日中の眠気の原因がはっきりしない ・専門的な検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)を受けたい ・睡眠に関する問題を総合的に診てほしい |

| 精神科/心療内科 | うつ病、季節性感情障害、不安障害など、精神的な問題に伴う睡眠障害 | ・気分の落ち込み、不安感、意欲低下などの精神症状が強い ・ストレスが主な原因だと感じている |

| 耳鼻咽喉科 | 睡眠時無呼吸症候群(特に、鼻や喉の構造的な問題が原因の場合) | ・大きないびきや呼吸停止を指摘された ・鼻づまりがひどい |

| 循環器内科 | 睡眠時無呼吸症候群(特に、高血圧や心疾患を合併している場合) | ・高血圧や心臓病の持病がある ・健康診断で生活習慣病を指摘されている |

| 内科 | 甲状腺機能低下症など、内科的疾患に伴う眠気 | ・全身の倦怠感、寒がり、体重増加など、睡眠以外の身体症状が気になる ・まずはかかりつけ医に相談したい |

まずどこに相談すれば良いか迷う場合は、睡眠障害全般を専門的に扱う「睡眠専門外来」や「睡眠クリニック」を受診するのが最も確実です。日本睡眠学会のウェブサイトには、認定医や認定医療機関のリストが掲載されており、お住まいの地域の専門医を探すのに役立ちます。(参照:日本睡眠学会)

また、かかりつけの内科医がいる場合は、まずそこで相談してみるのも良いでしょう。症状を詳しく伝えれば、適切な専門医を紹介してもらえます。

重要なのは、一人で抱え込まずに医療の力を借りることです。専門医による正しい診断は、長年の悩みから解放されるための第一歩となるでしょう。

まとめ

この記事では、「睡眠時間が長いのは病気なのか?」という疑問に対し、その判断基準から考えられる原因、対処法までを多角的に解説してきました。

最後に、本記事の要点を改めて整理します。

- 「寝過ぎ」の基準は人それぞれ: 適切な睡眠時間は年齢や体質によって異なり、成人の目安は7〜9時間です。しかし、時間だけでなく「日中の眠気で困っていないか」という質が重要です。

- 長時間睡眠の原因は様々: 原因は、睡眠不足の蓄積である「睡眠負債」や睡眠の質の低下といった生活習慣に起因するものから、過眠症、睡眠時無呼吸症候群、うつ病といった専門的な治療を要する病気まで多岐にわたります。

- 体質と病気の見極めが重要: 生まれつき長い睡眠が必要な「ロングスリーパー」は健康ですが、十分寝ても日中に強い眠気がある「過眠」は病気のサインです。日常生活への支障の有無が大きな判断基準となります。

- 寝過ぎは健康リスクの可能性も: 習慣的な長時間睡眠は、糖尿病や心臓病、肥満、認知機能の低下といった健康リスクとの関連が指摘されており、健康状態を映すバロメーターと言えます。

- 改善へのステップ: まずは「規則正しい生活リズムの確立」「睡眠の質を高める工夫」「日中の活動の見直し」といったセルフケアを試みましょう。それでも改善しない場合や、生活への支障が大きい場合は、迷わず専門医に相談することが大切です。

睡眠は、私たちの心と体の健康を支える基盤です。もしあなたが長時間睡眠や日中の眠気に悩んでいるなら、それは体からの重要なメッセージかもしれません。この記事をきっかけにご自身の睡眠を見直し、必要であれば専門家の助けを借りて、すっきりと快適な毎日を取り戻すための一歩を踏み出してください。