「しっかり寝たはずなのに、なぜか疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった睡眠に関する悩みは、多くの人が抱える現代的な課題です。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すために不可欠な要素ですが、その質を左右する鍵が「睡眠中の脳の活動状態」、すなわち「脳波」に隠されています。

この記事では、睡眠と脳波の密接な関係について、専門的な内容を初心者にも分かりやすく、そして深く掘り下げて解説します。脳波とは何かという基本的な知識から始まり、睡眠の二大巨頭である「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の役割、そしてそれぞれの睡眠ステージで脳波がどのように変化するのかを具体的に見ていきます。

さらに、質の良い睡眠がなぜ重要なのか、その科学的な根拠や、睡眠不足がもたらす心身への影響にも言及します。また、医療機関での精密な脳波測定から、自宅で手軽に睡眠状態を可視化できる最新のデバイスやアプリまで、具体的な測定方法も紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたの睡眠がどのようなメカニズムで成り立っているのかを科学的に理解できます。そして、脳波の知識を基盤とした、今日から実践できる具体的な睡眠改善アクションを身につけることができるでしょう。漠然とした「良い睡眠」を目指すのではなく、自分自身の脳の状態を理解し、より質の高い休息を手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠と脳波の基本的な関係

私たちが毎晩経験する「睡眠」は、単に体を休ませているだけの時間ではありません。脳は睡眠中も活発に活動を続けており、その活動状態を客観的に捉える指標が「脳波」です。睡眠の質を科学的に理解するためには、まずこの脳波とは何か、そして睡眠中に脳波を測定することで何がわかるのかを知ることが不可欠です。ここでは、睡眠と脳波の基本的な関係性について、その土台となる知識を詳しく解説します。

脳波とは

脳波(Electroencephalogram / EEG)とは、脳内に存在する数千億個もの神経細胞(ニューロン)が活動する際に生じる、微弱な電気信号の集合的な記録です。これらの神経細胞は、情報の伝達や処理を行うために、互いに電気的な信号を送り合っています。この無数の信号が頭皮上で電位の変動として捉えられ、波のような形として記録されるのが脳波です。

脳波は、その周波数(1秒間に繰り返される波の数、単位はHz:ヘルツ)によっていくつかの種類に分類されます。周波数が低い(波の間隔が広い)ほど脳はリラックスまたは深い休息状態にあり、周波数が高い(波の間隔が狭い)ほど脳は活発に活動していることを示します。この周波数の違いを分析することで、人の意識レベルや精神状態(覚醒、集中、リラックス、睡眠など)を客観的に評価できます。

脳波の発見は1924年、ドイツの精神科医であるハンス・ベルガーによって成し遂げられました。彼は人間の頭皮から脳の電気活動を初めて記録することに成功し、これを「エレクトロエンケファログラム(EEG)」と名付けました。この発見により、それまで主観的な観察に頼っていた脳の活動を、客観的なデータとして捉える道が開かれ、睡眠研究やてんかんの診断、意識障害の評価など、医学・科学の分野で飛躍的な進歩をもたらしました。

脳波を測定する際は、頭皮上に複数の電極を貼り付け、それぞれの電極間の電位差を増幅して記録します。医療機関で行われる精密な検査では多くの電極を使用しますが、近年では家庭用の簡易的なデバイスでも、額などに装着するだけで脳波を測定できるものが登場しています。脳波は、私たちの目には見えない脳の活動を可視化し、科学的に分析するための極めて重要な「窓」なのです。

睡眠中の脳波からわかること

睡眠中の脳波を継続的に測定・分析することで、単に「眠っている」という状態だけでなく、その「眠りの質」に関する非常に多くの情報が得られます。脳波は、睡眠の状態を解き明かすための詳細な地図のような役割を果たします。

1. 睡眠の深さ(睡眠段階)の判定

睡眠は一様ではなく、浅い眠りから深い眠りまで、いくつかの段階(ステージ)に分かれています。脳波のパターンは、この睡眠段階ごとに劇的に変化します。例えば、覚醒状態からうとうとと眠りに入ると、脳波はリラックス状態を示すアルファ波から、より周波数の低いシータ波へと移行します。さらに眠りが深くなるにつれて、睡眠紡錘波やK複合波といった特有の波形が現れ、最終的にはデルタ波と呼ばれる非常にゆっくりとした波が支配的になります。この脳波パターンの変化を追跡することで、現在どの睡眠ステージにいるのか、一晩のうちに深い睡眠をどれだけ取れているのかを正確に判定できます。

2. 睡眠の構造(レム睡眠とノンレム睡眠のサイクル)の評価

私たちの睡眠は、主に「ノンレム睡眠(脳を休ませる睡眠)」と「レム睡眠(体を休ませる睡眠)」という2つの異なるタイプの睡眠が、約90分の周期で繰り返されることで構成されています。ノンレム睡眠とレム睡眠では、脳波のパターンが全く異なります。ノンレム睡眠中は脳の活動が低下し、脳波は低周波で高振幅になりますが、レム睡眠中は脳が活発に活動し、覚醒時に近い高周波で低振幅の脳波を示します。この周期的なパターンが正常に現れているか、各睡眠タイプの割合は適切かなどを評価することで、睡眠の全体的な構造(睡眠構築)の健全性を判断できます。

3. 睡眠障害の診断

睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、レム睡眠行動障害といった様々な睡眠障害の診断において、脳波測定は決定的な役割を果たします。例えば、睡眠時無呼吸症候群では、無呼吸によって脳が酸素不足に陥ると、深い睡眠から強制的に浅い睡眠や覚醒状態へと移行する「覚醒反応」が脳波上に頻繁に現れます。また、レム睡眠行動障害では、通常は抑制されているはずの筋活動がレム睡眠中に出現し、夢の内容に合わせた異常行動として現れますが、これも脳波と筋電図を同時に記録することで診断が可能になります。

4. 睡眠の質の客観的評価

「よく眠れた」という主観的な感覚だけでなく、脳波データは睡眠の質を客観的な数値で評価することを可能にします。例えば、以下のような指標が用いられます。

- 睡眠効率: ベッドに入っている総時間のうち、実際に眠っていた時間の割合。

- 中途覚醒時間: 夜中に目が覚めていた時間の合計。

- 各睡眠ステージの割合: 特に、心身の回復に重要な深いノンレ-ム睡眠(徐波睡眠)やレム睡眠が、総睡眠時間に占める割合。

これらのデータを分析することで、自分の睡眠の強みと弱点を具体的に把握し、改善に向けた的確な対策を立てることが可能になります。

脳波の理解は睡眠改善の第一歩

なぜ、これほどまでに脳波を理解することが重要なのでしょうか。それは、漠然とした睡眠への不満を、具体的な課題へと転換させる力を持っているからです。

多くの人は、「疲れが取れない」「寝つきが悪い」といった感覚的な悩みを持っていますが、その原因がどこにあるのかを特定するのは困難です。原因が分からなければ、試す改善策も手当たり次第になりがちで、効果が出ずに挫折してしまうことも少なくありません。

しかし、脳波という科学的な視点を取り入れることで、状況は一変します。例えば、家庭用の睡眠計測デバイスで自分の睡眠データを測定したとします。その結果、「深いノンレム睡眠の時間が極端に短い」ことが分かった場合、改善のターゲットは明確になります。深い睡眠を増やすためには、日中の適度な運動や、就寝前のリラックス、寝室環境の最適化などが効果的であると知られています。このように、原因が特定できれば、取るべき対策も具体的になり、改善への道筋が見えてきます。

また、「夜中に何度も目が覚めている」というデータが出た場合、その原因として寝る前のアルコール摂取や、寝室の温度・湿度が不適切である可能性などが考えられます。この場合、飲酒の習慣を見直したり、エアコンの設定を調整したりといった、ピンポイントの対策を試せます。

このように、脳波を基にした睡眠データは、私たちに「自己診断」の機会を与えてくれます。自分の生活習慣が睡眠にどのような影響を与えているのかを客観的なデータで確認できるため、行動変容へのモチベーションも高まります。睡眠サプリメントを試す前に、まずは自分の睡眠パターンを知る。高価な寝具を買う前に、まずは自分の睡眠課題を特定する。脳波の理解は、このような賢明で効果的な睡眠改善サイクルの出発点となるのです。

睡眠は、私たちの人生の約3分の1を占める重要な生命活動です。その質を高めることは、日中のパフォーマンス向上、心身の健康維持に直結します。脳波という強力なツールを手に入れ、科学的根拠に基づいたアプローチで、自分史上最高の睡眠を目指す旅を始めてみましょう。

睡眠の2つのタイプ「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」

私たちの睡眠は、単一の状態が続くわけではありません。実は、性質の全く異なる2種類の睡眠、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が周期的に繰り返されることで構成されています。この2つの睡眠は、それぞれが独自の役割を担い、私たちの心と体を回復させるために協力し合っています。この複雑で精巧な睡眠のメカニズムを理解することは、質の高い睡眠を得るための基本です。ここでは、ノンレム睡眠とレム睡眠の特徴、そしてそれらが織りなす睡眠サイクルについて詳しく解説します。

ノンレム睡眠(脳を休ませる深い睡眠)

ノンレム睡眠(Non-Rapid Eye Movement Sleep)は、その名の通り「急速な眼球運動(REM)を伴わない睡眠」であり、主に「脳を休ませる」ことを目的とした睡眠です。一晩の睡眠の約75%を占め、入眠直後から現れる、睡眠の大部分を構成する要素です。

ノンレム睡眠中は、大脳の活動が大幅に低下します。脳波は周波数が低く、振幅の大きい「徐波(じょは)」と呼ばれるゆっくりとした波形が特徴的です。これにより、日中の活動で疲弊した脳の神経細胞が休息し、エネルギーを再充電できます。心拍数や呼吸数、血圧も低下し、体全体が省エネモードに入る時間です。

ノンレム睡眠の主な役割は以下の通りです。

- 大脳の休息と回復: 日中に大量の情報処理を行った大脳皮質をクールダウンさせ、神経細胞の損傷を修復し、疲労を回復させます。これがノンレム睡眠の最も重要な機能です。

- 成長ホルモンの分泌: ノンレム睡眠の中でも特に深い段階(徐波睡眠)において、成長ホルモンが最も活発に分泌されます。成長ホルモンは、子供の身体的な成長だけでなく、成人においても細胞の修復、新陳代謝の促進、疲労回復、肌の再生などに不可欠な役割を果たします。アンチエイジングや体のメンテナンスに直結する重要な時間と言えます。

- 免疫機能の強化: 免疫システムを司る細胞の働きが活発になり、体内に侵入したウイルスや細菌と戦うための準備を整えます。風邪をひくと眠くなるのは、体がノンレム睡眠を増やして免疫力を高めようとする防御反応の一つです。

- 記憶の整理と定着: 日中に学習した知識や経験(特に陳述記憶と呼ばれる、言葉で説明できる記憶)を整理し、短期記憶から長期記憶へと移行させるプロセスに関与していると考えられています。不要な情報を削除し、重要な情報を脳内に定着させるための「脳のメンテナンス時間」でもあります。

ノンレム睡眠は、さらにその深さに応じて3つのステージ(N1, N2, N3)に分類されます。

- ステージN1: 入眠期。覚醒から睡眠への移行段階で、うとうとしている状態。

- ステージN2: 軽い睡眠。睡眠全体の約半分を占める段階で、少しの物音でも目が覚めやすい。

- ステージN3: 深い睡眠(徐波睡眠)。最も深い眠りで、脳と体が完全にリラックスしている状態。このステージN3の時間を十分に確保することが、睡眠の満足度や日中のすっきり感に大きく影響します。

ノンレム睡眠、特にステージN3の深い睡眠は、心身の回復とメンテナンスを担う、睡眠の質の中核をなす部分であると理解しておきましょう。

レム睡眠(体を休ませる浅い睡眠)

レム睡眠(Rapid Eye Movement Sleep)は、その名の通り「急速な眼球運動(REM)」を特徴とする睡眠で、一般的に「体を休ませる睡眠」と呼ばれます。ノンレム睡眠とは対照的に、レム睡眠中の脳は非常に活発に活動しており、脳波は覚醒時に近い、周波数が高く振幅の低い速い波形を示します。そのため、「逆説睡眠」と呼ばれることもあります。

レム睡眠中は脳が活発である一方、首から下の全身の筋肉の緊張がほぼ完全になくなる「筋アトニア」という状態になります。これは、夢の内容に合わせて体が実際に動いてしまうのを防ぐための重要な安全機能です。心拍数や呼吸数は不規則に変動し、血圧も上昇することがあります。私たちが鮮明な「夢」を見るのは、主にこのレム睡眠中です。

レム睡眠の主な役割は以下の通りです。

- 身体の休息: 骨格筋が完全に弛緩するため、日中の身体活動による筋肉の疲労を回復させます。脳は活動していますが、体は深い休息状態にあると言えます。

- 記憶の整理と固定: 特に、自転車の乗り方や楽器の演奏といった「手続き記憶(スキルや技能に関する記憶)」や、感情を伴う「エピソード記憶」の整理と定着に重要な役割を果たしていると考えられています。日中に練習したスキルが、一晩寝ることで上達するのは、このレム睡眠の働きによるものとされています。

- 感情の処理と精神の安定: 嫌な出来事やストレスに関連する感情を整理し、その出来事の記憶からネガティブな感情を切り離す働きがあるとされています。これにより、精神的な安定を保ち、ストレスへの耐性を高めます。レム睡眠が不足すると、イライラしやすくなったり、不安を感じやすくなったりするのはこのためです。

- 自律神経の調整: 交感神経と副交感神経のバランスを整え、翌日の活動に備える準備をしています。

レム睡眠は、一晩の睡眠の約20〜25%を占め、主に睡眠の後半、明け方にかけて多く出現します。レム睡眠は、脳のメンテナンスと感情の整理、スキルの定着を担う、心の健康に不可欠な睡眠なのです。

睡眠サイクル(約90分周期の繰り返し)

私たちの睡眠は、ノンレム睡眠とレム睡眠がランダムに現れるわけではありません。これら2つの睡眠は、約90分から120分を1つの単位とする「睡眠サイクル」を形成し、一晩に4〜5回繰り返されます。

典型的な睡眠サイクルは、次のような流れをたどります。

- 入眠: 覚醒状態から、ノンレム睡眠のステージN1(うとうとした状態)に入ります。

- ノンレム睡眠の深化: ステージN1からステージN2(軽い睡眠)へと移行し、さらにステージN3(深い睡眠)へと眠りが深まっていきます。入眠からステージN3に到達するまでには、通常30分から60分程度かかります。

- ノンレム睡眠の浅化: ステージN3の深い睡眠がしばらく続いた後、眠りは再び浅くなり、ステージN2に戻ります。

- レム睡眠の出現: ステージN2の後、最初のレム睡眠が現れます。最初のレム睡眠は数分程度と短いのが特徴です。

- サイクルの繰り返し: 最初のレム睡眠が終わると、再びノンレム睡眠のステージN2から次のサイクルが始まります。

この約90分のサイクルが、朝まで繰り返されていきます。ただし、各サイクルの内容は一晩を通じて変化します。

- 睡眠前半(夜の前半): 主に深いノンレム睡眠(ステージN3)が多く出現します。この時間帯に、脳と体の疲労回復や成長ホルモンの分泌が重点的に行われます。

- 睡眠後半(明け方): サイクルを重ねるごとに、深いノンレム睡眠の時間は短くなり、代わりにレム睡眠の時間が長くなっていきます。明け方には、1回のレム睡眠が30分以上続くこともあります。この時間帯に、記憶の定着や感情の整理が活発に行われます。

この睡眠サイクルの知識は、日常生活にも応用できます。例えば、「90分の倍数で睡眠時間を設定すると目覚めが良い」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、睡眠サイクルが終わり、眠りが浅いレム睡眠やノンレム睡眠のステージN1、N2のタイミングで起きることで、すっきりと目覚めやすくなるという理論に基づいています。7.5時間(90分×5サイクル)や6時間(90分×4サイクル)などが目安とされるのはこのためです。

ただし、睡眠サイクルの長さには個人差があるため、必ずしも90分きっかりではありません。重要なのは、脳の休息を担う前半の深いノンレム睡眠と、心の整理を担う後半のレム睡眠の両方を、バランス良く十分に確保することです。そのためには、一定の睡眠時間を確保し、安定した睡眠サイクルを維持することが質の高い睡眠への鍵となります。

5種類の脳波と睡眠段階ごとの変化

私たちの脳は、その活動状態に応じて様々な周波数の「脳波」を発生させています。睡眠の質を科学的に理解するためには、これらの脳波の種類と、睡眠の各段階でどの脳波がどのように現れるのかを知ることが非常に重要です。ここでは、脳波の基本となる5つの種類を解説し、覚醒時からノンレム睡眠、そしてレム睡眠へと移行する過程で、脳波がどのようにダイナミックに変化していくのかを詳しく見ていきましょう。

脳波の基本5種類

脳波は、1秒あたりの波の数である「周波数(Hz)」によって、主に以下の5つの種類に分類されます。周波数が低いほどリラックスした状態を、高いほど活動的な状態を示します。

| 脳波の種類 | 周波数帯域 | 主な出現状況 |

|---|---|---|

| デルタ波 (Delta Wave) | 0.5Hz 〜 4Hz | 最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)、無意識状態。脳の休息と回復に不可欠。 |

| シータ波 (Theta Wave) | 4Hz 〜 8Hz | 浅いノンレム睡眠、入眠時のまどろみ状態、深いリラックス、瞑想状態。記憶形成にも関与。 |

| アルファ波 (Alpha Wave) | 8Hz 〜 13Hz | 目を閉じてリラックスしている安静覚醒状態。集中への準備段階。 |

| ベータ波 (Beta Wave) | 13Hz 〜 30Hz | 通常の覚醒状態、思考、集中、注意、不安や緊張状態。 |

| ガンマ波 (Gamma Wave) | 30Hz以上 | 高度な情報処理、認知活動、ひらめき、強い集中状態。 |

これらの脳波は、どれか一つだけが出現するわけではなく、常に混ざり合って存在しています。その時々の状況に応じて、いずれかの脳波が優位になることで、私たちの意識状態が特徴づけられます。

デルタ波

デルタ波(δ波)は、0.5Hzから4Hzという最も低い周波数帯の脳波です。この脳波が優位に出現するのは、ノンレム睡眠の最も深い段階である「ステージN3(徐波睡眠)」です。デルタ波が脳波全体の20%以上を占めると、ステージN3と定義されます。この状態は、私たちが最も深く眠っている時であり、外部からの刺激ではなかなか目覚めません。脳は完全に休息モードに入り、日中の活動で蓄積した疲労物質の除去や、神経細胞の修復、成長ホルモンの分泌などが活発に行われます。デルタ波は、まさに「脳と体の究極の休息と回復」を象徴する脳波と言えます。

シータ波

シータ波(θ波)は、4Hzから8Hzの周波数帯を持つ、ややゆっくりとした脳波です。シータ波は、覚醒状態から睡眠へと移行する「まどろみ」の状態、すなわちノンレム睡眠のステージN1(入眠期)で顕著に現れます。また、ステージN2の軽い睡眠でも主要な脳波として観察されます。この状態は、意識が内側に向かい、創造的なひらめきや記憶の整理が行われやすいとされています。昼寝で頭がすっきりするのは、このシータ波が優位な浅い睡眠状態で、脳内の情報が整理されるためと考えられています。また、深い瞑想状態でもシータ波が出現することが知られています。

アルファ波

アルファ波(α波)は、8Hzから13Hzの周波数帯を持ち、リラックスした覚醒状態の指標となる脳波です。目を閉じて静かにしている時や、ぼーっとしている時に優位になります。心身が落ち着き、ストレスが緩和されている状態です。一方で、目を開けて何かを見たり、考え事を始めたりすると、アルファ波は減少し、より周波数の高いベータ波に取って代わられます。質の良い睡眠を得るためには、就寝前にこのアルファ波が優位なリラックス状態を作ることが非常に重要です。

ベータ波

ベータ波(β波)は、13Hzから30Hzという比較的高い周波数帯の脳波で、私たちが普段、目を開けて活動している時の基本的な脳波です。仕事や勉強で頭を使っている時、会話をしている時、物事に集中している時などに優位になります。脳が活発に情報処理を行っている状態を示しますが、同時に不安や緊張、ストレスを感じている時にも強く現れます。就寝前にベータ波が優位なままだと、脳が興奮してしまい、寝つきが悪くなる原因となります。

ガンマ波

ガンマ波(γ波)は、30Hz以上(研究によっては40Hz以上)という最も高い周波数帯の脳波です。複数の脳領域が連携して高度な情報処理を行う、いわゆる「認知機能」が働いている時に現れるとされています。何かを学習している時、複数の情報を統合して結論を導き出す時、あるいは「ひらめき」の瞬間など、非常に集中力が高まっている状態に関連しています。睡眠中にはあまり見られませんが、認知活動の根源を探る上で注目されている脳波です。

覚醒しているときの脳波

日中、私たちが活動的に過ごしている間、脳は常に情報を処理し続けています。この時の脳波は、主にベータ波が優位な状態です。仕事のタスクをこなしたり、難しい問題を考えたり、人と議論したりする際には、脳はフル回転しており、ベータ波が活発に記録されます。

しかし、少し休憩してソファに座り、目を閉じてリラックスすると、脳波は変化します。外部からの情報入力が減り、思考活動が静まると、ベータ波は減少し、代わりにリラックスの指標であるアルファ波が優位になります。このアルファ波が出ている状態は、心身が落ち着いている証拠であり、この状態を意図的に作り出すことが、ストレス軽減や質の高い睡眠への入り口となります。

ノンレム睡眠中の脳波の変化(ステージN1〜N3)

ベッドに入り、覚醒状態から深い眠りへと移行するノンレム睡眠の過程で、脳波は劇的な変化を遂げます。この変化は、眠りの深さに応じて3つのステージに分けられます。

ステージN1(入眠期)

ベッドに入り、ウトウトし始めると、まず覚醒時に優位だったアルファ波が徐々に減少し、それに代わって周波数の低いシータ波が脳波全体の50%以上を占めるようになります。これがステージN1、いわゆる「入眠期」です。この段階は、覚醒と睡眠の狭間であり、まだ意識が完全には途切れていません。物音がしたり、体に触れられたりすると、すぐに目が覚めてしまいます。睡眠全体の約5%を占める、非常に短い移行期間です。

ステージN2(軽い睡眠)

ステージN1からさらに眠りが深まると、ステージN2へと移行します。この段階は、シータ波を背景としながら、「睡眠紡錘波(スリープスピンドル)」と「K複合波」という2つの特徴的な波形が出現することで定義されます。

- 睡眠紡錘波: 1秒間に12〜14回振動する紡錘(糸を紡ぐコマ)のような形の速い波で、外部からの感覚情報を遮断し、睡眠を維持する役割があると考えられています。また、記憶の定着にも関与しているとされます。

- K複合波: 大きな振幅を持つ鋭い波と、それに続くゆっくりとした波から成る複合的な波形です。音などの刺激に反応して現れることがあり、覚醒を防ぐ働きを持つと考えられています。

ステージN2は、本格的な睡眠の始まりであり、睡眠全体の約50%を占める最も長いステージです。軽い睡眠ではありますが、この段階を安定して維持することが、睡眠の継続性にとって重要です。

ステージN3(深い睡眠・徐波睡眠)

ステージN2からさらに眠りが深まると、脳波はさらにゆっくりとした波に支配されるようになります。そして、周波数が0.5Hzから4Hzのデルタ波が、脳波全体の20%以上を占めるようになると、最も深い睡眠段階であるステージN3に到達します。この段階は、デルタ波が主役であることから「徐波睡眠」とも呼ばれます。

ステージN3は、心拍数や血圧が最も低くなり、呼吸も深くゆっくりとなります。この状態では、脳と体が完全にリラックスし、疲労回復、細胞の修復、成長ホルモンの分泌などが最も効率的に行われます。睡眠の満足度や「ぐっすり眠れた」という感覚は、このステージN3の時間を十分に確保できているかどうかに大きく左右されます。睡眠の前半、特に最初の2回の睡眠サイクルで集中的に現れる傾向があります。

レム睡眠中の脳波

ノンレム睡眠のサイクルが一通り終わると、睡眠は次の段階、レム睡眠へと移行します。レム睡眠中の脳波は非常に特徴的で、ノンレム睡眠とは全く異なります。

レム睡眠中の脳波は、低振幅で周波数の高い波が混合したパターンを示し、一見すると覚醒時やノンレム睡眠のステージN1に非常によく似ています。 シータ波やベータ波に近い速い波が主体となり、脳が活発に活動していることを示唆します。このため、「逆説睡眠」とも呼ばれます。

この脳の活発な活動と同時に、急速な眼球運動(Rapid Eye Movement)が観察され、これがレム睡眠の名前の由来となっています。一方で、顎や手足の筋肉の活動はほぼ完全に抑制されます(筋アトニア)。この「活発な脳」と「弛緩した体」という一見矛盾した組み合わせが、レム睡眠最大の特徴です。鮮明で物語性のある「夢」を見るのは、主にこのレム睡眠中であると考えられています。

このように、私たちの脳は一晩のうちに、覚醒時のベータ波から、リラックスのアルファ波、まどろみのシータ波、そして深い休息のデルタ波へとダイナミックに状態を変化させ、さらには覚醒時に似た脳波パターンを示すレム睡眠を繰り返しています。この精巧な脳波の変化のサイクルを毎晩健やかに保つことが、質の高い睡眠と心身の健康を維持するための鍵なのです。

なぜ質の良い睡眠が重要なのか

私たちは人生の約3分の1を睡眠に費やしています。この膨大な時間を単なる「休息」と捉えるのは、あまりにもったいない見方です。質の高い睡眠は、日中のパフォーマンスを向上させるだけでなく、心身の健康を維持し、様々な病気を予防するための基盤となる、極めて積極的な生命活動です。逆に、睡眠の質が低下したり、睡眠時間が不足したりすると、その影響は心と体のあらゆる側面に及び、私たちの生活の質を著しく損なう可能性があります。ここでは、質の良い睡眠がなぜそれほどまでに重要なのか、その科学的な理由を掘り下げていきます。

睡眠不足が心と体に与える悪影響

睡眠不足は、徹夜や極端な短時間睡眠といった分かりやすいものだけではありません。たとえ7〜8時間ベッドに入っていても、夜中に何度も目が覚めたり、深い睡眠が取れていなかったりする「質の悪い睡眠」もまた、慢性的な睡眠不足状態を引き起こします。このような睡眠不足が続くと、心と体に様々な悪影響が現れます。

【心(精神・認知機能)への悪影響】

- 集中力・注意力・判断力の低下: 睡眠不足は、脳の前頭前野の働きを著しく低下させます。前頭前野は、論理的思考、計画、意思決定、感情のコントロールといった高度な認知機能を司る「脳の司令塔」です。この部分の機能が低下すると、仕事や勉強でケアレスミスが増えたり、複雑な状況で適切な判断ができなくなったりします。車の運転など、一瞬の判断ミスが重大な事故につながる場面では、特に危険です。飲酒運転と同等かそれ以上に、睡眠不足による運転は危険であるという研究報告もあります。

- 記憶力の減退: 睡眠、特に深いノンレム睡眠とレム睡眠は、日中に学習した情報を整理し、長期記憶として定着させるために不可欠です。睡眠が不足すると、このプロセスが妨げられ、新しいことを覚えにくくなったり、覚えたことをすぐに忘れてしまったりします。

- 感情コントロールの乱れ: 前頭前野は、感情を司る扁桃体の活動を抑制する役割も担っています。睡眠不足によって前頭前野の機能が低下すると、扁桃体が過剰に活動しやすくなります。その結果、些細なことでイライラしたり、不安や恐怖を強く感じたり、落ち込みやすくなったりと、感情の起伏が激しくなります。精神的な安定を保つ上で、質の高い睡眠は不可欠な要素なのです。

- 意欲・モチベーションの低下: 睡眠不足は、脳内の報酬系(ドーパミンなど)の働きを鈍らせ、物事に対する興味ややる気を削いでしまいます。何事にも無気力になり、ポジティブな感情を抱きにくくなる傾向があります。

【体(身体機能)への悪影響】

- 免疫力の低下: 睡眠中、特に深いノンレム睡眠中には、免疫システムを活性化させるサイトカインという物質が分泌されます。睡眠不足になると、このサイトカインの産生が減少し、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まります。その結果、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

- 疲労感の増大: 睡眠は、身体的な疲労を回復させるための最も重要な時間です。睡眠不足では、筋肉の修復やエネルギーの再生産が十分に行われず、翌日に疲労が持ち越されます。慢性的なだるさや倦怠感の原因となります。

- 肌荒れ・美容への影響: 深いノンレム睡眠中に活発に分泌される成長ホルモンは、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)を促進し、日中に受けた紫外線などのダメージを修復する働きがあります。睡眠不足は成長ホルモンの分泌を妨げ、肌の再生を遅らせるため、シミ、シワ、くすみ、ニキビといった肌トラブルの原因となります。「睡眠は最高の美容液」と言われるのは、科学的な根拠があるのです。

- 自律神経の乱れ: 睡眠は、活動時に優位になる交感神経と、休息時に優位になる副交感神経のバランスを整える重要な役割を担っています。睡眠不足になると、この切り替えがうまくいかなくなり、日中も交感神経が過剰に働き続けるなど、自律神経の乱れを引き起こします。これにより、頭痛、めまい、動悸、消化不良など、様々な身体的不調が現れることがあります。

睡眠と生活習慣病のつながり

短期的な影響だけでなく、慢性的な睡眠不足は、より深刻な健康問題である生活習慣病のリスクを大幅に高めることが、数多くの研究で明らかになっています。質の良い睡眠は、これらの病気を予防するための重要な鍵を握っています。

1. 肥満

睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモン、「レプチン」と「グレリン」のバランスを崩します。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌され、脳に満腹感を伝えて食欲を抑制するホルモン。

- グレリン: 主に胃から分泌され、脳に空腹感を伝えて食欲を増進させるホルモン。

睡眠が不足すると、食欲を抑えるレプチンの分泌が減少し、逆に食欲を高めるグレリンの分泌が増加します。その結果、必要以上にカロリーを摂取しやすくなり、特に高カロリーで糖質や脂質の多いジャンクフードを欲する傾向が強まることがわかっています。さらに、日中の疲労感から活動量が減ることも相まって、肥満のリスクが著しく高まります。

2. 2型糖尿病

睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こします。インスリンが効きにくくなると、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、その状態が続くとすい臓が疲弊し、最終的に血糖値をコントロールできなくなって2型糖尿病を発症するリスクが高まります。ある研究では、健康な若者を数日間だけ4時間睡眠に制限したところ、インスリンの効きが、糖尿病予備軍の高齢者と同レベルまで低下したという報告もあります。

3. 高血圧・心血管疾患

通常、睡眠中は血圧が日中よりも10〜20%低下し、心臓や血管が休息します。しかし、睡眠不足や、特に睡眠時無呼吸症候群などによって睡眠の質が低下すると、夜間も交感神経が緊張した状態が続き、血圧が十分に下がりません。このような状態が慢性化すると、血管に常に高い圧力がかかり続け、動脈硬化を促進します。その結果、高血圧が定着し、将来的には狭心症、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる心血管疾患のリスクを増大させます。

4. がん

近年、睡眠とがんリスクの関連も指摘されています。夜間に分泌され、体内時計の調整や抗酸化作用、免疫機能の調節などに関わるホルモン「メラトニン」には、がん細胞の増殖を抑制する働きがあると考えられています。夜間の光曝露や不規則な睡眠習慣によってメラトニンの分泌が抑制されることが、一部のがん(特に乳がんや前立腺がん)のリスクを高める可能性が研究されています。

このように、質の良い睡眠は単なる休養ではなく、私たちの体を内側から守り、ホルモンバランスを整え、生活習慣病を予防するための積極的な防御メカニズムなのです。日々のパフォーマンスを最大限に引き出し、長期的な健康を維持するために、睡眠の質を最優先事項として捉え、改善に取り組むことの重要性は計り知れません。

睡眠中の脳波を測定する方法

自分の睡眠の質を客観的に知りたい、脳波の変化を実際に見てみたいと考えたとき、どのような方法があるのでしょうか。かつては医療機関で大掛かりな装置を使って測定するのが一般的でしたが、技術の進歩により、現在では自宅で手軽に睡眠の状態を把握できるデバイスも数多く登場しています。ここでは、専門的な精密検査から、日常的に使えるデバイスまで、睡眠中の脳波や睡眠状態を測定する方法を具体的に紹介します。

医療機関で行う精密検査(睡眠ポリグラフ検査)

睡眠ポリグラフ検査(Polysomnography / PSG)は、睡眠障害の診断における「ゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)」とされる精密検査です。通常、病院に一泊入院して行われ、睡眠中の様々な生体信号を同時に、かつ連続的に記録します。

PSG検査で記録される主な項目は以下の通りです。

- 脳波(EEG): 睡眠の段階(ステージN1, N2, N3, レム睡眠)を正確に判定するために、頭部に複数の電極を装着します。これが睡眠状態を評価する最も中心的な指標です。

- 眼球運動(EOG): 目の周りに電極を貼り、レム睡眠の特徴である急速眼球運動を記録します。

- 筋電図(EMG): 顎や足に電極を貼り、筋肉の緊張度を測定します。レム睡眠中の筋弛緩(筋アトニア)や、むずむず脚症候群、レム睡眠行動障害などの異常な筋活動を検出します。

- 心電図(ECG): 心拍数や不整脈の有無を記録します。

- 呼吸センサー: 鼻と口にセンサーを付け、呼吸の気流を測定します。また、胸と腹部にバンドを巻き、呼吸努力(呼吸しようとする動き)を記録します。

- 血中酸素飽和度(SpO2): 指先にクリップを装着し、血液中の酸素レベルを測定します。

これらの膨大なデータを専門の臨床検査技師が解析することで、睡眠時無呼吸症候群の重症度、睡眠の構造の乱れ、睡眠を妨げている原因などを極めて正確に診断できます。

PSG検査は、主に以下のような症状がある場合に推奨されます。

- 激しいいびきや、睡眠中に呼吸が止まっていることを指摘された場合

- 日中に耐えがたいほどの強い眠気がある場合

- 寝ている間に叫んだり、暴れたりすることがある場合

- 十分な時間寝ているはずなのに、熟睡感がなく、朝から疲れている場合

費用は保険適用で数万円程度かかることが一般的ですが、睡眠に関する深刻な問題を抱えている場合には、根本的な原因を特定し、適切な治療(CPAP療法など)につなげるための最も確実な方法です。

自宅で手軽に!おすすめ睡眠計測デバイス・アプリ5選

医療機関での検査はハードルが高いと感じる方でも、最近では自宅で手軽に日々の睡眠をモニタリングできる高性能なデバイスやアプリが充実しています。これらは医療機器ではありませんが、自分の睡眠パターンや傾向を把握し、生活習慣改善のきっかけとする上で非常に有用なツールです。ここでは、代表的な5つの製品・サービスを、その特徴とともに紹介します。

| デバイス/アプリ名 | タイプ | 主な測定方法 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ブレインスリープコイン | コイン型デバイス | 額に貼付する簡易脳波計 | 脳波を直接測定するため、睡眠段階の判定精度が高い。深い睡眠(ノンレム睡眠ステージ3)を重視した評価。 |

| Oura Ring | 指輪型デバイス | 赤外線センサー、温度センサー | 体表温、心拍数、心拍変動などから睡眠を推定。装着の違和感が少なく、24時間着用しやすい。 |

| Fitbit | リストバンド/スマートウォッチ | 光学式心拍数センサー、加速度センサー | 心拍数や体の動きから睡眠段階を推定。日中の活動量や運動も一括で管理できる。 |

| Apple Watch | スマートウォッチ | 心拍数センサー、加速度センサー | 体の動き、心拍数、呼吸数から睡眠段階を記録。iOSのヘルスケアアプリとシームレスに連携。 |

| Sleep Cycle | スマートフォンアプリ | マイク、加速度センサー | 寝返りの音や体の動きを検知し、睡眠サイクルを推定。眠りが浅いタイミングで起こすスマートアラーム機能が人気。 |

① ブレインスリープコイン

「ブレインスリープコイン」は、睡眠に特化した日本の企業、株式会社ブレインスリープが開発した小型のコイン型デバイスです。最大の特徴は、家庭用デバイスでありながら「脳波(簡易脳波計)」を直接測定できる点にあります。額に医療用テープで貼り付けて眠ることで、睡眠中の脳の活動を記録します。

脳波を直接データとして取得するため、心拍数や体動から睡眠段階を「推定」する他の多くのデバイスと比較して、ノンレム睡眠とレム睡眠、特に心身の回復に最も重要な「深い睡眠(ノンレム睡眠ステージN3)」をより高い精度で捉えることができるとされています。専用アプリでは、睡眠スコアの算出はもちろん、深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠のそれぞれの時間や割合、寝つきにかかった時間、中途覚醒の回数などを詳細に可視化できます。睡眠の質を科学的に、より深く分析したいと考える方におすすめのデバイスです。(参照:株式会社ブレインスリープ公式サイト)

② Oura Ring

「Oura Ring(オーラリング)」は、フィンランド発の指輪型ウェアラブルデバイスです。指輪という形状のため、腕時計が苦手な方でも24時間ストレスなく身につけられるのが大きなメリットです。

Oura Ringは、リング内側に搭載された高精度の赤外線センサーや温度センサーを用いて、睡眠中の心拍数、心拍変動(HRV)、呼吸数、体表温の変化などを精密に測定します。これらの生体情報から、深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠の各ステージを推定します。特に、心身の回復度合いを示す指標として「コンディションスコア」を毎朝提示してくれる点が特徴的で、その日の活動レベルを調整する目安になります。デザイン性が高く、ファッションアイテムとして身につけながら、高度な健康管理ができる点で人気を集めています。(参照:Oura Health Oy公式サイト)

③ Fitbit

「Fitbit(フィットビット)」は、ウェアラブルデバイスのパイオニアの一つであり、リストバンド型やスマートウォッチ型の製品を幅広く展開しています。日中の歩数や消費カロリーといった活動量計としての機能がよく知られていますが、睡眠計測機能も非常に高性能です。

Fitbitは、デバイス裏面の光学式心拍数センサーで常に心拍数をモニタリングし、その変動パターンと加速度センサーによる体の動きを組み合わせることで、「浅い睡眠」「深い睡眠」「レム睡眠」の3つのステージを推定し、グラフで分かりやすく表示します。毎朝算出される「睡眠スコア」によって、自分の睡眠の質を一目で把握できます。運動習慣と睡眠の関連性をデータで確認したいなど、日中から夜間まで総合的な健康管理を目指す方に適しています。(参照:Fitbit公式サイト)

④ Apple Watch

「Apple Watch」は、iPhoneユーザーにとって最も身近なスマートウォッチであり、睡眠トラッカーとしても優れた機能を持っています。標準搭載されている「睡眠」アプリでは、加速度センサーと心拍数センサーを利用して、ユーザーが眠っている時間を記録します。

watchOS 9以降では機能が大幅に強化され、「コア睡眠(浅い睡眠に相当)」「深い睡眠」「レム睡眠」といった睡眠ステージの分析も可能になりました。就寝準備時間を設定してリマインダーを受け取ったり、睡眠中の心拍数や呼吸数の推移を確認したりできます。最大の強みは、iOSの「ヘルスケア」アプリとの完璧な連携です。睡眠データが他の健康データ(心拍数、血中酸素ウェルネス、運動量など)と一元管理されるため、長期的な健康状態の変化を俯瞰的に捉えることができます。(参照:Apple公式サイト)

⑤ Sleep Cycle

「Sleep Cycle」は、専用デバイスを必要とせず、手持ちのスマートフォンだけで睡眠を記録できる人気のアプリです。ベッドサイドにスマートフォンを置くだけで、内蔵のマイクが寝返りによる音や振動、いびきなどを検知し、加速度センサーが体の動きを捉えます。これらの情報から、独自のアルゴリズムで睡眠の深さ(睡眠サイクル)を推定します。

このアプリの最大の特徴は、「スマートアラーム」機能です。ユーザーが設定した起床時刻の前の、眠りが最も浅いタイミングを検知して、アラームを鳴らしてくれます。これにより、深い睡眠中に無理やり起こされる不快感がなく、すっきりと目覚めやすいと評判です。手軽に始められるため、まずは自分の睡眠リズムを知る第一歩として試してみるのに最適なアプリです。(参照:Sleep Cycle AB公式サイト)

これらのデバイスやアプリは、日々の睡眠を手軽に「見える化」してくれる強力な味方です。ただし、得られるデータはあくまで推定値であり、医療的な診断に代わるものではないことを理解した上で、生活習慣を見直すための参考情報として賢く活用しましょう。

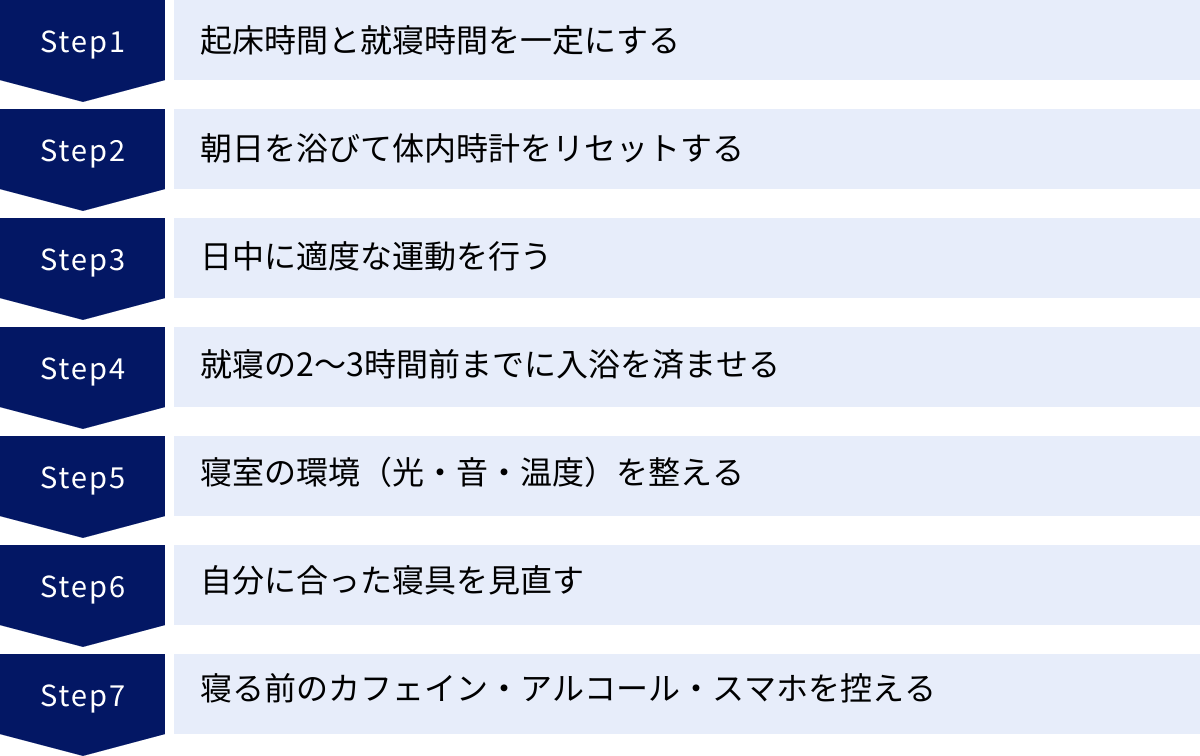

今日からできる!睡眠の質を高める7つの方法

睡眠と脳波の関係、そして質の高い睡眠の重要性を理解したところで、次はいよいよ実践です。特別な道具や高価なサプリメントに頼る前に、まずは日々の生活習慣を見直すことから始めましょう。科学的根拠に基づいた少しの工夫で、睡眠の質は大きく改善できます。ここでは、今日からすぐに始められる、効果的な7つの方法を具体的に解説します。

① 起床時間と就寝時間を一定にする

私たちの体には、「体内時計(サーカディアンリズム)」と呼ばれる約24時間周期の生体リズムが備わっています。 この体内時計が、睡眠と覚醒のサイクル、ホルモンの分泌、体温の変化などをコントロールしています。睡眠の質を高める上で最も重要なことは、この体内時計を正常に機能させることです。

そのための最も基本的かつ強力な方法が、「毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝る」ことです。特に重要なのは「起床時間」を一定にすることです。平日に6時に起きている人が、休日に昼まで寝てしまうと、体内時計は大きく乱れてしまいます。これは、時差ボケのような状態(ソーシャル・ジェットラグ)を引き起こし、月曜日の朝に起きるのが辛くなる原因となります。

理想は、平日も休日も同じ時間に起きることですが、難しい場合は休日の寝坊も2時間以内に留めるように心がけましょう。就寝時間については、眠くなってからベッドに入るのが基本です。無理に早く寝ようとすると、かえって目が冴えてしまうことがあります。起床時間を固定することで、夜には自然と眠気が訪れるようになり、就寝時間も安定してきます。

② 朝日を浴びて体内時計をリセットする

体内時計の周期は厳密には24時間より少し長いため、毎日リセットして地球の周期に合わせる必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「光」、特に「朝日」です。

朝、太陽の光(特にブルーライト成分)が目の網膜から入ると、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届き、「朝が来た」という合図になります。これにより、体内時計がリセットされ、活動モードへのスイッチが入ります。具体的には、精神を安定させ、幸福感を高める神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。

さらに重要なのは、このセロトニンが、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料になることです。つまり、朝にしっかりと光を浴びることで、約14〜16時間後にメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れる準備が整うのです。

起床後、すぐにカーテンを開けて、15分から30分程度、太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。ベランダに出たり、少し散歩したりするのが理想ですが、窓際で朝食をとるだけでも効果があります。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、効果が期待できます。

③ 日中に適度な運動を行う

日中の身体活動は、夜の睡眠の質を向上させる効果的な方法です。特に、ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動は、睡眠の質を高めるのに役立ちます。

運動には、以下のような効果があります。

- 深部体温の上昇: 運動によって上昇した体の中心部の温度(深部体温)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

- 深い睡眠の増加: 適度な運動は、心身の回復に最も重要なノンレム睡眠のステージN3(徐波睡眠)の時間を増やすことがわかっています。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、気分をリフレッシュさせる効果があります。精神的な緊張が和らぐことで、寝つきが良くなります。

運動のタイミングとしては、夕方(就寝の3〜4時間前)に行うのが最も効果的とされています。この時間帯に運動で一度深部体温を上げておくことで、就寝時にかけて体温がスムーズに低下し、眠りに入りやすくなります。ただし、就寝直前の激しい運動は禁物です。交感神経が興奮してしまい、脳が覚醒して逆効果になるため注意しましょう。

④ 就寝の2〜3時間前までに入浴を済ませる

日中の運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールして快眠を促すための有効な手段です。シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣を取り入れましょう。

就寝の90分から120分前に、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に15分〜20分ほど浸かるのがおすすめです。入浴によって一時的に深部体温が0.5℃ほど上昇し、その後、手足の血管が拡張して熱が放散されることで、深部体温が急激に下がっていきます。脳は、この深部体温の低下を「眠る時間」の合図として認識し、自然な眠気を誘発します。

熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまうため逆効果です。リラックス効果のある入浴剤を使ったり、好きな香りのアロマを焚いたりするのも、副交感神経を優位にして眠りの質を高めるのに役立ちます。

⑤ 寝室の環境(光・音・温度)を整える

寝室は「眠るためだけの場所」と位置づけ、快適な睡眠をサポートする環境を整えることが重要です。特に「光」「音」「温度・湿度」の3つの要素を見直しましょう。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、わずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器のLEDライトをテープで隠したりする工夫をしましょう。常夜灯(豆電球)もつけっぱなしにせず、消すことをおすすめします。

- 音: 静かな環境が眠りには最適です。外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、雨音や川のせせらぎなどの心地よい環境音を流す「ホワイトノイズマシン」を活用するのも一つの手です。

- 温度・湿度: 快適な寝室の環境は、夏場は温度25℃〜26℃、冬場は22℃〜23℃、湿度は通年で50%〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、季節に合わせて最適な環境を保ちましょう。寝具内の温度や湿度も重要なので、通気性や吸湿性の良い寝間着や寝具を選ぶことも大切です。

⑥ 自分に合った寝具を見直す

睡眠中の体を支え、快適な状態を保つためには、寝具選びも非常に重要です。特にマットレスと枕は、睡眠の質に直接影響します。

- マットレス: 硬すぎると体の一部に圧力が集中して血行が悪くなり、柔らかすぎると腰が沈み込んで寝姿勢が崩れ、腰痛の原因になります。立っている時の自然な背骨のS字カーブを、横になった時も維持できる程度の硬さが理想です。寝返りがスムーズに打てるかどうかも重要なポイントです。

- 枕: 枕の役割は、首の骨(頸椎)とマットレスの間にできる隙間を埋め、首や肩への負担を減らすことです。高さが合わない枕は、いびきや肩こり、頭痛の原因になります。理想的な高さは、仰向けに寝た時に首の角度が約5度になり、横向きに寝た時に首の骨が背骨と一直線になる高さです。

寝具は高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に店舗で試してみるなどして、自分の体格や寝姿勢に合ったものを選びましょう。

⑦ 寝る前のカフェイン・アルコール・スマホを控える

就寝前の行動は、寝つきや睡眠の質に直接的な影響を与えます。特に以下の3つは、質の高い睡眠を妨げる代表的な要因です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、体内で半減するのに4時間程度かかると言われており、人によっては8時間以上影響が残ることもあります。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール: アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じられますが、これは大きな誤解です。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒が増加します。また、レム睡眠を抑制し、利尿作用もあるため、睡眠の質を著しく低下させます。寝酒は百害あって一利なしと考え、控えるようにしましょう。

- スマートフォン・PC: スマホやPCの画面が発するブルーライトは、太陽光に似た強い覚醒作用があり、体内時計を乱し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制します。また、SNSやニュース、ゲームなどの刺激的なコンテンツは交感神経を興奮させ、脳を覚醒状態にしてしまいます。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、読書や音楽、ストレッチなど、リラックスできる活動に切り替えましょう。

これらの7つの方法を一つでも多く、そして継続的に実践することで、あなたの睡眠は着実に質の高いものへと変わっていくはずです。

まとめ:脳波を理解して快適な睡眠を手に入れよう

本記事では、「睡眠中の脳波」をテーマに、睡眠の科学的なメカニズムから具体的な改善方法までを網羅的に解説してきました。最後に、この記事の要点を振り返り、快適な睡眠を手に入れるための本質を改めて確認しましょう。

まず、脳波とは私たちの脳の活動状態を映し出す鏡であり、これを測定することで睡眠の深さや質を客観的に評価できることを学びました。睡眠は単なる休息ではなく、「脳を休ませるノンレム睡眠」と「体を休ませ、心を整理するレム睡眠」という2つの異なるモードが、約90分のサイクルで繰り返される精巧なプロセスです。

そして、この睡眠サイクルの中で、脳波はダイナミックに変化します。覚醒時のベータ波から、リラックスのアルファ波、まどろみのシータ波、そして最も深い休息を示すデルタ波へと移行し、再び覚醒時に似た脳波を示すレム睡眠が現れる。この一連の流れを理解することは、自分の睡眠に何が起きているのかを知るための第一歩です。

質の高い睡眠が不足すると、集中力の低下や感情の不安定といった短期的な問題だけでなく、肥満、糖尿病、高血圧といった生活習慣病のリスクを高める長期的な健康問題にも繋がります。このことからも、睡眠は健康の土台であり、日々の質を高める努力は未来の自分への最高の投資と言えます。

幸いなことに、現代では医療機関での精密検査(睡眠ポリグラフ検査)だけでなく、ブレインスリープコインのような脳波を直接測れるデバイスから、Oura RingやFitbit、Apple Watchといったウェアラブルデバイス、Sleep Cycleのようなスマートフォンアプリまで、自分の睡眠を手軽に可視化するツールが充実しています。これらのツールを活用し、自分の睡眠パターンを把握することは、改善への大きな一歩となります。

そして最も重要なのは、科学的な知識を行動に移すことです。

- 起床・就寝時間を一定にする

- 朝日を浴びて体内時計をリセットする

- 日中に適度な運動を行う

- 就寝前の入浴で深部体温をコントロールする

- 寝室の環境(光・音・温度)を最適化する

- 自分に合った寝具を見つける

- 寝る前のカフェイン・アルコール・スマホを控える

これらの生活習慣の改善は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質を劇的に向上させる力を持っています。

脳波という科学的な視点を持って自分の睡眠と向き合うことで、これまで漠然としていた「睡眠の悩み」は「解決すべき具体的な課題」へと変わります。 自分の睡眠データを参考にしながら、生活習慣を一つずつ見直し、その効果を確かめていく。このサイクルを繰り返すことで、あなたは自分だけの「最高の睡眠法」を見つけ出すことができるでしょう。

この記事が、あなたが快適な睡眠を手に入れ、より健康的で充実した毎日を送るための一助となれば幸いです。