現代社会において、睡眠に関する悩みを抱える人は少なくありません。仕事のプレッシャー、不規則な生活リズム、スマートフォンの長時間利用など、私たちの睡眠を妨げる要因は多岐にわたります。「夜なかなか寝付けない」「何度も目が覚めてしまう」「日中に強い眠気を感じる」といった悩みを抱えながらも、どう対処すれば良いかわからず、一人で抱え込んでいる方も多いのではないでしょうか。

そんな時に頼りになるのが「睡眠の専門家」です。睡眠の専門家は、睡眠に関する科学的な知識と専門的な技術を駆使して、個人が抱える睡眠の問題を分析し、解決へと導くプロフェッショナルです。

この記事では、睡眠の専門家とは具体的にどのような存在なのか、どのような資格があるのか、そしてどんな悩みを相談できるのかを網羅的に解説します。自分に合った専門家の選び方から、相談の流れ、専門家を目指すための方法まで、睡眠に関するあらゆる疑問に答える内容となっています。この記事を読めば、睡眠の悩みを解決するための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠の専門家とは?

睡眠の専門家とは、睡眠に関する科学的・医学的知識に基づき、個人の睡眠の質の向上や睡眠障害の解決を支援する専門職の総称です。一口に「専門家」と言っても、その役割や専門分野は多岐にわたります。

私たちの健康は、食事、運動、そして睡眠という3つの柱によって支えられています。中でも睡眠は、心身の疲労回復、記憶の定着、感情の整理、免疫機能の維持など、生命活動の根幹を担う非常に重要な役割を果たしています。しかし、その重要性にもかかわらず、睡眠は軽視されがちな側面もあります。

睡眠不足や睡眠の質の低下が続くと、集中力や判断力の低下といった日中のパフォーマンスへの影響だけでなく、長期的には生活習慣病(高血圧、糖尿病など)、うつ病などの精神疾患、認知症などのリスクを高めることが数多くの研究で示されています。

多くの人が睡眠の悩みを抱えた際、まずは市販の睡眠改善薬を試したり、インターネットで情報を探したりといった自己流の対策に頼りがちです。確かに、軽い悩みであればそうした方法で改善することもあります。しかし、自己流の対策には限界があり、場合によっては根本的な原因を見過ごしてしまう危険性もはらんでいます。

例えば、「ただのいびき」だと思っていた症状が、実は深刻な健康被害をもたらす「睡眠時無呼吸症候群」のサインであったり、「寝付けない」という悩みの背景に、うつ病などの精神疾患が隠れていたりすることもあります。

こうした状況において、睡眠の専門家は極めて重要な役割を果たします。彼らは、個人の生活習慣、ストレスレベル、心身の状態などを多角的に評価し、問題の根本原因を特定します。そして、その原因に対して、科学的根拠に基づいた客観的かつ最適なアプローチを提案してくれます。

専門家への相談は、単に「よく眠れるようになる」という目的を達成するだけでなく、自身の健康状態を正しく把握し、将来的な病気のリスクを低減させることにも繋がります。つまり、睡眠の専門家は、睡眠という切り口から私たちの生活全体の質(QOL)と健康寿命を向上させるためのパートナーと言えるでしょう。

この記事では、医療的なアプローチを行う「睡眠専門医」から、生活習慣の改善をサポートする様々な資格を持つ専門家まで、その種類と特徴を詳しく解説していきます。それぞれの専門家がどのような悩みに対応できるのかを理解することで、ご自身の状況に最も適した相談先を見つける手助けとなるはずです。

睡眠の専門家は大きく2種類に分けられる

睡眠の専門家は、その役割と権限によって、大きく2つのタイプに分類できます。一つは、医師免許を持ち、病気の診断や治療といった医療行為を行う「睡眠専門医」。もう一つは、医療行為は行わず、生活習慣の指導や睡眠環境の改善などを通じて睡眠の質を高めるサポートをする専門家です。それぞれの特徴を理解し、自分の悩みの性質に合わせて相談先を選ぶことが非常に重要です。

| 専門家の種類 | 主な役割 | 担当できること | 相談が適しているケース |

|---|---|---|---|

| 医療行為を行う「睡眠専門医」 | 睡眠障害の診断・治療 | 診察、精密検査(PSGなど)、薬の処方、CPAP療法などの医療行為 | 不眠、過眠、無呼吸など、病気が疑われる深刻な症状がある場合 |

| 生活習慣や環境改善をサポートする専門家 | 睡眠の質の改善・維持 | カウンセリング、睡眠衛生指導、睡眠環境(寝具など)のアドバイス | 病気ではないが睡眠の質を上げたい、生活習慣を見直したい場合 |

医療行為を行う「睡眠専門医」

「睡眠専門医」は、医師免許を持ち、さらに睡眠医学に関する高度な専門知識と臨床経験を持つ医師のことです。主に「日本睡眠学会」が認定する専門医制度があり、厳しい基準をクリアした医師のみが「睡眠専門医」を名乗ることができます。

彼らの最大の特徴は、睡眠障害の「診断」と「治療」という医療行為を行える点にあります。具体的な役割は以下の通りです。

- 詳細な問診と診察: 患者の症状や生活習慣を詳しくヒアリングし、身体的な所見を確認します。

- 客観的な検査の実施: 必要に応じて、「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」などの精密検査を行い、睡眠中の脳波や呼吸、心拍数などを客観的に評価します。これにより、症状の重症度や原因を正確に特定します。

- 医学的な診断: 検査結果や問診に基づき、「不眠症」「睡眠時無呼吸症候群」「ナルコレプシー」「むずむず脚症候群」といった具体的な病名を診断します。

- 治療の実施: 診断結果に基づき、最適な治療法を提案・実施します。これには、睡眠薬やその他の薬剤を処方する「薬物療法」、睡眠時無呼吸症候群に対する「CPAP(シーパップ)療法」、特定の不眠症に有効な「認知行動療法(CBT-I)」などが含まれます。

「いびきがひどく、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された」「いくら寝ても日中の眠気がとれない」「足がむずむずして眠れない」といった、明らかに身体的な異常や日常生活に深刻な支障をきたしている症状がある場合は、まず睡眠専門医への相談を検討すべきです。これらの症状は、放置すると他の重大な疾患を引き起こす可能性があるため、早期の医学的介入が不可欠です。

相談先としては、大学病院や総合病院に設置されている「睡眠外来」「睡眠センター」や、睡眠を専門とするクリニックが挙げられます。

生活習慣や環境改善をサポートする専門家

一方、医師以外の睡眠の専門家も数多く存在します。彼らは「睡眠改善インストラクター」「睡眠健康指導士」「睡眠コンサルタント」といった民間の資格を保有しており、医療行為は行いませんが、人々の睡眠の質を向上させるための様々なサポートを提供します。

こちらの専門家の主な役割は、病気の治療ではなく、主に「睡眠衛生」の改善を通じたQOLの向上です。睡眠衛生とは、質の良い睡眠を得るための生活習慣や環境づくりのことを指します。

彼らが提供するサポートの具体例は以下の通りです。

- カウンセリング: 個人の生活リズム、食生活、運動習慣、ストレスの状況などを丁寧にヒアリングし、睡眠の問題点を洗い出します。

- 生活習慣の指導: 起床・就寝時間、食事のタイミング、カフェインやアルコールの摂取、運動の習慣など、睡眠に影響を与える生活習慣について、科学的根拠に基づいた具体的な改善案をアドバイスします。

- 睡眠環境のコンサルティング: 寝室の明るさ、温度、湿度、音環境や、マットレス・枕といった寝具選びまで、快適な睡眠環境を整えるためのアドバイスを行います。

- リラクゼーション法の指導: 就寝前のストレッチや呼吸法など、心身をリラックスさせ、スムーズな入眠を促すためのテクニックを指導します。

「病気というほどではないけれど、もっとすっきり目覚めたい」「日中のパフォーマンスを上げるために睡眠の質を高めたい」「自分に合った枕やマットレスが知りたい」といった、より良い睡眠を追求したいというニーズに応えるのが、こちらの専門家です。

彼らは、オンラインのカウンセリングサービス、カルチャースクールやセミナー、寝具メーカーなどで活動しています。医療機関にかかるほどではないけれど、専門的なアドバイスが欲しいという場合に、気軽に相談できる身近な存在と言えるでしょう。

重要なのは、これら二つの専門家は対立するものではなく、相互に補完しあう関係にあるということです。例えば、睡眠改善インストラクターに相談した結果、睡眠時無呼吸症候群の疑いが浮上し、睡眠専門医のいる医療機関を紹介される、といった連携も行われます。自分の悩みの深刻度や性質を見極め、適切な専門家を選ぶことが、快眠への近道となります。

睡眠に関する主な資格11選

睡眠の専門家として活動するためには、様々な資格が存在します。医療分野で高い専門性が求められるものから、生活改善のアドバイスに特化したもの、特定の対象者(乳幼児など)にフォーカスしたものまで多岐にわたります。ここでは、日本国内で認知されている主な睡眠関連の資格を11種類紹介します。

| 資格名 | 認定団体(一例) | 主な対象・特徴 | 分類 |

|---|---|---|---|

| ① 睡眠専門医 | 日本睡眠学会 | 医師・歯科医師。睡眠障害の診断・治療を行う。 | 医療 |

| ② 睡眠改善インストラクター | 日本睡眠改善協議会 | 科学的根拠に基づく睡眠改善を指導する専門家。 | 生活改善 |

| ③ 睡眠健康指導士 | 日本睡眠教育機構 | 一般生活者や企業向けに睡眠の知識を普及・指導。 | 生活改善 |

| ④ 睡眠コンサルタント | 各民間団体 | 個人へのカウンセリングを通じた睡眠問題の解決支援。 | 生活改善 |

| ⑤ スリープアドバイザー | 日本睡眠教育機構 | 寝具や睡眠環境に関する専門的なアドバイスを行う。 | 環境改善 |

| ⑥ 快眠セラピスト | 日本能力開発推進協会(JADP) | アロマやハーブなどを用い、癒やしの観点から快眠を支援。 | セラピー |

| ⑦ スリープエキスパート | スリープセオリー協会 | 睡眠科学の深い知識を持ち、コンサルティングや教育を行う。 | 生活改善 |

| ⑧ 安眠インストラクター | 日本インストラクター技術協会(JIA) | 安眠のための知識やスキルを指導するインストラクター。 | 生活改善 |

| ⑨ 睡眠環境コーディネーター | 日本睡眠環境研究機構 | 寝室の光、音、温湿度など、睡眠環境全般を専門とする。 | 環境改善 |

| ⑩ 睡眠カウンセラー | 日本メディカル心理セラピー協会(JAAMP) | 心理的なアプローチで睡眠の悩みに対応するカウンセラー。 | 心理 |

| ⑪ 乳幼児睡眠コンサルタント | 乳幼児睡眠コンサルタント協会など | 赤ちゃんや子どもの夜泣き・寝かしつけ等の問題を専門に扱う。 | 特化型 |

① 睡眠専門医

日本睡眠学会が認定する、睡眠医学の分野における最も権威ある資格の一つです。認定対象は医師および歯科医師に限られ、取得には厳しい要件が課せられます。具体的には、学会が定めた研修施設での臨床経験、学術活動の実績(論文発表や学会発表など)、そして認定試験の合格が必要です。睡眠障害の診断と治療を専門とし、薬物療法やCPAP療法といった医療行為を担います。深刻な睡眠障害の治療において中心的な役割を果たす専門家です。(参照:日本睡眠学会)

② 睡眠改善インストラクター

日本睡眠改善協議会が認定する、科学的知見に基づいて睡眠改善を指導する専門家です。この資格は、生活者のQOL(生活の質)向上を目的としており、睡眠に関する正しい知識の普及と、個々人に合わせた睡眠改善のアドバイスを行う能力が問われます。講座では睡眠の基礎知識から生活習慣指導、企業での健康経営支援まで幅広く学びます。医療従事者だけでなく、企業の健康管理担当者や寝具メーカーの社員、フィットネストレーナーなど、様々な職種の方が取得しています。(参照:日本睡眠改善協議会)

③ 睡眠健康指導士

一般財団法人日本睡眠教育機構が認定する資格で、睡眠に関する正しい知識を社会に広め、人々の健康増進に貢献することを目的としています。講座は「初級」と「上級」に分かれており、睡眠のメカニズム、睡眠障害の基礎、生活習慣との関連などを体系的に学びます。特に、地域や職場での健康教育、セミナー講師など、教育的な側面での活躍が期待される資格です。(参照:日本睡眠教育機構)

④ 睡眠コンサルタント

「睡眠コンサルタント」は、特定の団体が独占する名称ではなく、複数の民間団体が独自のカリキュラムで認定している資格の総称です。一般的には、個人を対象としたカウンセリングに重点を置き、生活習慣のヒアリングから問題点の特定、改善プランの提案までをマンツーマンで行う専門家を指します。クライアント一人ひとりに寄り添った、きめ細やかなサポートが特徴です。

⑤ スリープアドバイザー

こちらも日本睡眠教育機構が認定する資格で、特に「睡眠環境」、とりわけ「寝具」に関する専門知識に特化しています。マットレスの硬さや枕の高さ、布団の素材など、快眠をサポートする寝具選びのプロフェッショナルです。寝具販売店やインテリア業界で働く人々のスキルアップに適しており、消費者が自分に最適な寝具を見つけるための的確なアドバイスを行います。(参照:日本睡眠教育機構)

⑥ 快眠セラピスト

日本能力開発推進協会(JADP)などが認定する資格です。睡眠の科学的知識に加え、アロマテラピー、ハーブ、リラクゼーション法など、五感に働きかけて心身を癒やし、安眠に導くための技術を学びます。ストレスや不安が原因で眠れない人に対して、セラピー的なアプローチでサポートするのが特徴です。リラクゼーションサロンや美容業界などで活躍の場が広がっています。(参照:日本能力開発推進協会)

⑦ スリープエキスパート

スリープセオリー協会が認定する、睡眠科学に関する高度な専門知識を持つことを証明する資格です。睡眠改善の指導はもちろん、睡眠に関する商品やサービス開発のコンサルティング、企業研修の講師など、より専門的で高度なレベルでの活動を目指す人向けの資格と言えます。睡眠のメカニズムを深く理解し、論理的なアプローチで問題解決を図ります。

⑧ 安眠インストラクター

日本インストラクター技術協会(JIA)などが認定する資格です。その名の通り、安眠に関する知識や実践的なスキルを他者に「指導(インストール)」する能力に重きを置いています。睡眠の基礎知識、寝具選び、ストレスケア、安眠を促す食事や運動など、幅広いテーマを扱い、カルチャースクールの講師やセミナー開催などでそのスキルを活かすことができます。(参照:日本インストラクター技術協会)

⑨ 睡眠環境コーディネーター

NPO法人日本睡眠環境研究機構が認定する、睡眠環境の専門家です。寝具だけでなく、寝室の光環境(照明)、音環境(遮音・防音)、温熱環境(温度・湿度)、さらには色彩が心理に与える影響まで、快適な睡眠空間を総合的にプロデュースするための知識を学びます。建築・インテリア業界やリフォーム業界などで、睡眠の質を高める住空間づくりの提案に役立つ資格です。

⑩ 睡眠カウンセラー

日本メディカル心理セラピー協会(JAAMP)などが認定する資格で、睡眠の問題を心理的な側面からアプローチすることに特化しています。不安や悩み、ストレスといった心理的な要因が不眠に大きく関わっているケースは少なくありません。この資格では、カウンセリングマインドや心理学の基礎を学び、相談者の心に寄り添いながら、睡眠の問題解決をサポートします。(参照:日本メディカル心理セラピー協会)

⑪ 乳幼児睡眠コンサルタント

赤ちゃんと子どもの睡眠問題に特化した専門家です。米国のIPHI(国際ペアレンティング・ヘルス研究所)や、日本国内の乳幼児睡眠コンサルタント協会などが資格認定を行っています。夜泣き、寝ぐずり、頻回な覚醒、寝かしつけの問題など、子育て中の親が直面する睡眠の悩みに対応します。子どもの発達段階に応じた科学的根拠のある知識で、家庭の睡眠習慣の確立をサポートします。

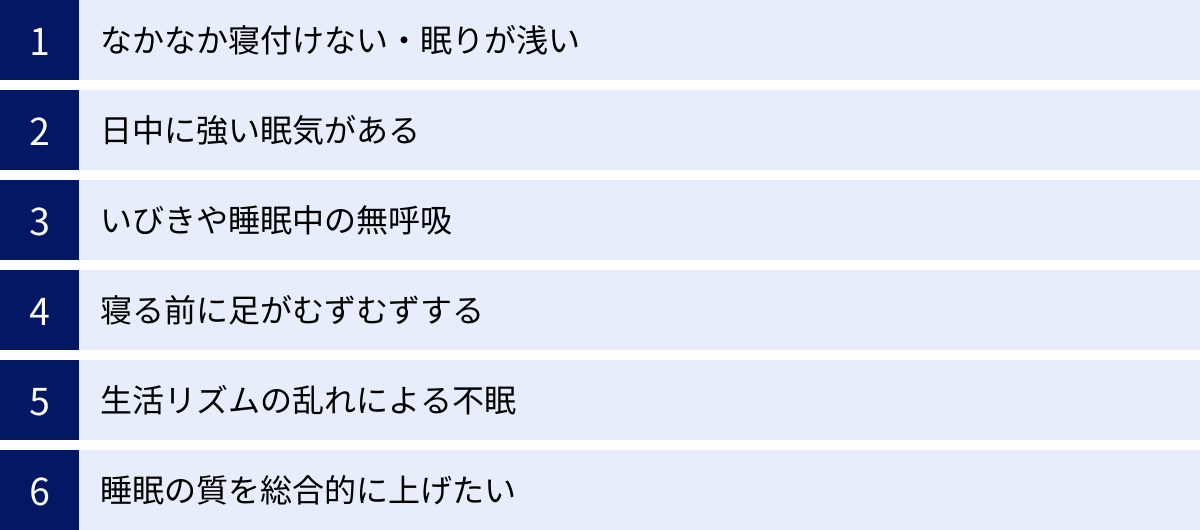

睡眠の専門家に相談できる悩みの具体例

睡眠の専門家には、具体的にどのような悩みを相談できるのでしょうか。ここでは、多くの人が抱えがちな睡眠の悩みと、それに対して専門家がどのようにアプローチするのかを具体的に解説します。「こんなことで相談していいのかな?」とためらっている方も、ご自身の症状と照らし合わせてみてください。

なかなか寝付けない・眠りが浅い(不眠症)

「布団に入ってから30分~1時間以上寝付けない(入眠障害)」「夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)」「朝早く目が覚めてしまい、二度寝できない(早朝覚醒)」「眠りが浅く、ぐっすり眠れた感じがしない(熟眠障害)」といった症状は、医学的には「不眠症」と診断される可能性があります。

これらは最も一般的な睡眠の悩みであり、多くの人が経験します。原因は、ストレス、不安、うつ病などの精神的な問題、不規則な生活習慣、カフェインやアルコールの過剰摂取、不適切な睡眠環境など、非常に多岐にわたります。

専門家への相談:

専門家はまず、詳細なカウンセリングを通じて、不眠の背景にある原因を探ります。生活習慣に問題があれば、就寝・起床時間の設定、光の浴び方、食事のタイミング、運動習慣など、具体的な「睡眠衛生指導」を行います。心理的な要因が強い場合は、睡眠に対する誤った思い込みや不安を修正する「認知行動療法(CBT-I)」が非常に有効です。医療機関(睡眠専門医)では、必要に応じて睡眠薬の処方も検討されますが、あくまで対症療法であり、根本原因の解決に向けた指導と並行して行われるのが一般的です。

日中に強い眠気がある(過眠症)

「夜に十分な時間眠っているはずなのに、日中に耐えがたいほどの強い眠気に襲われる」「会議中や運転中など、重要な場面で居眠りしてしまう」といった症状は、「過眠症」の可能性があります。

過眠症には、突然眠りに落ちてしまう「ナルコレプシー」や、数日から数週間にわたって眠り続けてしまう「反復性過眠症」など、様々な種類があります。また、後述する睡眠時無呼吸症候群によって夜間の睡眠の質が著しく低下し、結果として日中の強い眠気を引き起こしているケースも非常に多いです。

専門家への相談:

日中の強い眠気は、社会生活に大きな支障をきたすだけでなく、交通事故などの原因にもなりうる危険なサインです。この症状がある場合は、自己判断せず、必ず睡眠専門医のいる医療機関を受診してください。専門医は、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)や反復睡眠潜時検査(MSLT)といった専門的な検査を行い、眠気の原因を正確に診断します。診断に基づき、生活指導や薬物療法など、適切な治療が行われます。

いびきや睡眠中の無呼吸(睡眠時無呼吸症候群)

「大きないびきをかく」「睡眠中に呼吸が数十秒間止まっていると家族に指摘された」「朝起きると頭が痛い、喉が渇いている」「日中の眠気や倦怠感が強い」といった症状は、「睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)」の典型的なサインです。

睡眠中に気道が塞がることで無呼吸状態が繰り返され、体が酸欠状態になります。これにより睡眠が分断されて質が著しく低下するだけでなく、心臓や血管に大きな負担がかかり、高血圧、心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病のリスクを飛躍的に高めることが知られています。

専門家への相談:

いびきや無呼吸の指摘を受けたら、速やかに睡眠専門医に相談することが強く推奨されます。簡易検査やPSG検査によって無呼吸の重症度を評価し、診断が確定すれば治療を開始します。最も標準的な治療法は「CPAP(シーパップ)療法」で、寝ている間に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぎます。その他、マウスピース(スリープスプリント)による治療や、重症例では外科手術が選択されることもあります。

寝る前に足がむずむずする(むずむず脚症候群)

「夕方から夜、特にじっと座っている時や横になっている時に、脚(時には腕などにも)にむずむず、そわそわ、虫が這うような不快な感覚が現れる」「脚を動かすとその不快感が和らぐ」といった症状は、「むずむず脚症候群(RLS: Restless Legs Syndrome)」の可能性があります。

この不快な感覚のために、じっとしていることができず、なかなか寝付けない、眠りが浅いといった不眠の原因となります。原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内の鉄分不足や、神経伝達物質であるドーパミンの機能異常などが関わっていると考えられています。

専門家への相談:

この症状も、睡眠専門医や神経内科医の専門分野です。問診や血液検査(鉄分などを調べる)などを通じて診断されます。治療としては、鉄分が不足している場合は鉄剤の補充が行われます。また、ドーパミンの働きを助ける薬や、てんかんの治療薬などが症状の改善に有効な場合があります。生活習慣の改善(カフェインやアルコールを控える、就寝前のストレッチなど)も重要であり、専門家から具体的な指導を受けられます。

生活リズムの乱れによる不眠(概日リズム睡眠障害)

「極端な夜型で、朝起きるのが非常につらい(睡眠・覚醒相後退障害)」「交代勤務で寝る時間がバラバラになり、不眠や日中の眠気に悩んでいる(交代勤務障害)」といった、体内時計(概日リズム)の乱れに起因する睡眠の問題です。

私たちの体には約24時間周期の体内時計が備わっており、光を浴びることなどで毎日リセットされています。このリズムが社会的な生活時間とずれてしまうことで、様々な不調が生じます。

専門家への相談:

睡眠専門医や睡眠改善インストラクターに相談することで、体内時計をリセットするための具体的な方法についてアドバイスを受けられます。代表的な治療・指導法には、朝に強い光を浴びる「高照度光療法」や、就寝・起床時間を少しずつずらしていく「時間療法」などがあります。交代勤務の場合は、勤務スケジュールに合わせた仮眠の取り方や、生活リズムをできるだけ維持するための工夫について指導してもらえます。

睡眠の質を総合的に上げたい

「特に病気というわけではないが、睡眠の質に満足していない」「もっとすっきり目覚めて、日中を活動的に過ごしたい」「パフォーマンス向上のために、自分にとって最適な睡眠法を知りたい」といった、より良い睡眠を追求するニーズです。

このような場合は、病気の治療を主とする睡眠専門医よりも、睡眠改善インストラクターや睡眠コンサルタントといった、生活習慣や環境改善をサポートする専門家への相談が適しています。

専門家への相談:

カウンセリングを通じて、現在の睡眠習慣や生活全般の状況を詳細に把握し、改善できるポイントを洗い出します。食事、運動、入浴、リラクゼーション、寝室環境、寝具など、あらゆる角度から科学的根拠に基づいたパーソナルなアドバイスを提供してくれます。自分では気づかなかった睡眠の質を妨げる要因を発見し、QOLを大きく向上させるきっかけになるでしょう。

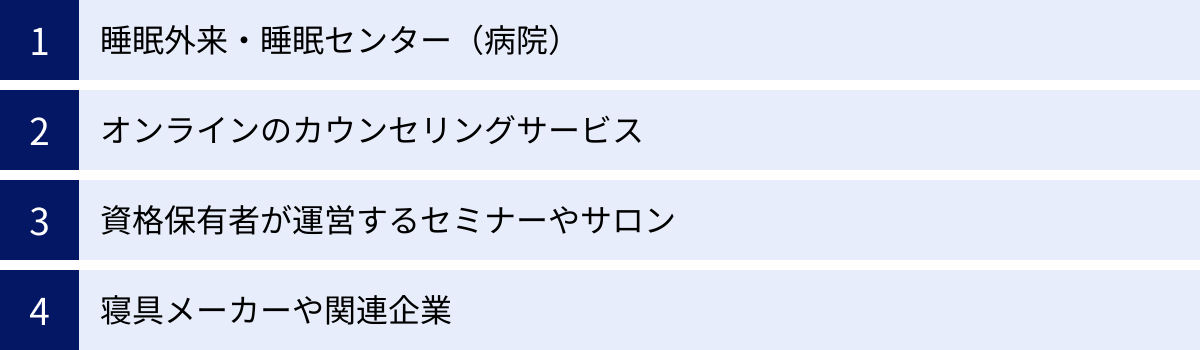

睡眠の専門家はどこにいる?相談場所を紹介

睡眠に関する悩みをいざ専門家に相談しようと思っても、「どこへ行けば会えるのか?」が分からないという方も多いでしょう。睡眠の専門家は、その種類や役割に応じて、様々な場所で活動しています。ここでは、主な相談先とその特徴について紹介します。

睡眠外来・睡眠センター(病院)

睡眠時無呼吸症候群や過眠症、むずむず脚症候群など、医学的な治療が必要な「睡眠障害」が疑われる場合に、まず訪れるべき場所です。大学病院や地域の基幹病院、あるいは睡眠専門クリニックなどに設置されています。

ここには、日本睡眠学会認定の「睡眠専門医」が在籍しており、専門的な診察や検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)を受けることができます。

- メリット:

- 正確な診断と医学的治療が受けられる(薬の処方、CPAP療法など)。

- 健康保険が適用されるため、自己負担額を抑えられる場合が多い。

- 他の診療科(精神科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科など)との連携がスムーズ。

- デメリット:

- 人気の施設は予約が取りにくく、初診まで数週間~数ヶ月待つことがある。

- 紹介状が必要な場合がある。

- 主な目的が「病気の治療」であるため、QOL向上目的の軽い相談はしにくい場合がある。

探し方: 「お住まいの地域名 + 睡眠外来」や「日本睡眠学会 認定施設」などのキーワードで検索すると、近隣の医療機関を見つけることができます。

オンラインのカウンセリングサービス

近年、急速に普及しているのが、ビデオ通話やチャットなどを利用したオンラインでのカウンセリングサービスです。主に、睡眠改善インストラクターや睡眠コンサルタントといった民間の資格を持つ専門家がサービスを提供しています。

- メリット:

- 場所を選ばず、自宅から気軽に相談できる。

- 病院へ行く時間がない、近くに専門機関がないという人でも利用しやすい。

- 「病気ではないけれど、睡眠の質を上げたい」といったニーズに対応しやすい。

- 様々な専門家の中から、経歴や料金、サービス内容を比較して自分に合った人を選べる。

- デメリット:

- 医療行為(診断、薬の処方)は行えない。

- 原則として自由診療(保険適用外)となるため、費用は全額自己負担となる。

- 対面での診察や検査ができないため、得られる情報に限りがある。

探し方: 「睡眠 オンラインカウンセリング」「睡眠コンサルタント」などで検索すると、多くのサービスプラットフォームや個人の専門家が見つかります。

資格保有者が運営するセミナーやサロン

睡眠改善インストラクターや快眠セラピストなどの資格保有者が、一般向けに睡眠に関する知識やセルフケアの方法を教えるセミナーやワークショップを各地で開催しています。

- メリット:

- 専門家から直接、体系的な知識を学ぶことができる。

- グループ形式のため、他の参加者と悩みを共有できる場合がある。

- 個別カウンセリングよりも比較的安価に参加できることが多い。

- デメリット:

- あくまで情報提供や知識習得が主目的であり、個別の深い悩みに対応するのは難しい。

- 開催日時や場所が限られる。

探し方: 資格認定団体のウェブサイトや、地域のカルチャーセンター、イベント告知サイトなどで情報を探すことができます。

寝具メーカーや関連企業

多くの寝具メーカーや寝具専門店には、「スリープアドバイザー」や「ピローフィッター」といった専門知識を持つスタッフが在籍しています。彼らは、個人の体型や寝姿勢、好みに合わせて最適なマットレスや枕を提案してくれます。

- メリット:

- 無料で睡眠環境、特に寝具に関する専門的なアドバイスを受けられる。

- 実際に商品を試しながら、自分に合ったものを選ぶことができる。

- デメリット:

- アドバイスが自社商品の販売に結びつくことが前提となっている場合が多い。

- 寝具以外の生活習慣など、総合的なアドバイスは専門外となることがある。

探し方: 大手の寝具メーカーの公式サイトや、百貨店・ショッピングモールの寝具売り場などで相談カウンターが設けられています。

これらの相談先は、それぞれに得意分野や特徴があります。深刻な症状や病気の疑いがある場合は「病院」、生活習慣の改善やQOL向上が目的なら「オンラインカウンセリング」、知識を深めたいなら「セミナー」、寝具選びなら「寝具メーカー」というように、ご自身の目的や悩みの深刻度に応じて適切な場所を選ぶことが、満足のいく結果を得るための鍵となります。

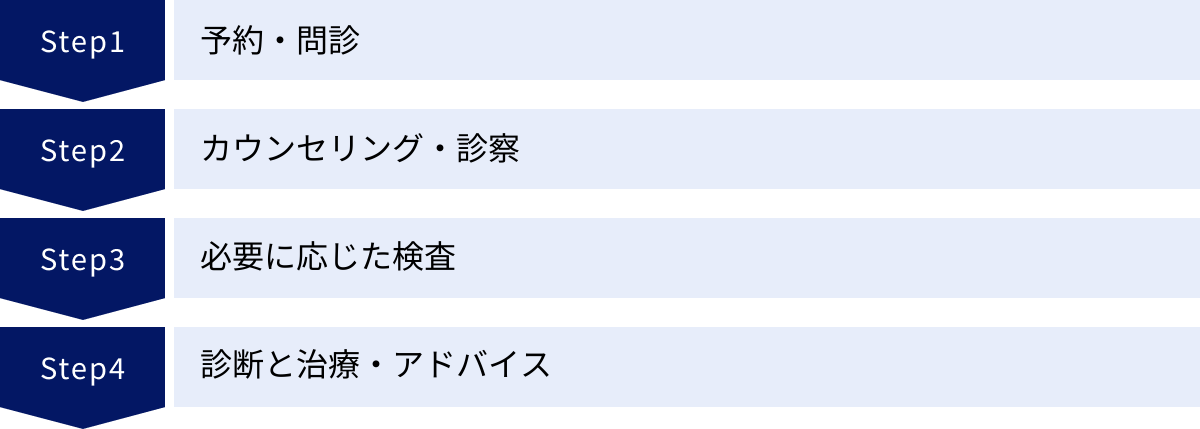

専門家への相談から解決までの流れ

睡眠の専門家に相談することを決めた後、具体的にどのようなステップで問題解決に進んでいくのでしょうか。ここでは、主に医療機関(睡眠外来など)を受診した場合を例に、予約から診断、治療・アドバイスまでの一般的な流れを解説します。オンラインカウンセリングなどでも、一部共通する部分があるため参考にしてください。

予約・問診

最初のステップは、相談先の医療機関やサービスに連絡を取り、予約をすることです。人気の専門機関では予約が数週間先になることもあります。

予約後、初診日までに「睡眠日誌(スリープダイアリー)」の記録を求められることがよくあります。これは、就寝時刻、寝付くまでの時間、夜中に目覚めた回数と時間、起床時刻、日中の眠気などを1~2週間にわたって記録するものです。この日誌は、あなたの睡眠パターンを客観的に把握するための非常に重要な情報となります。

受診当日は、まず問診票に詳細を記入します。現在最も困っている症状、その症状がいつから続いているか、既往歴、服用中の薬、生活習慣(仕事、食事、運動、飲酒・喫煙の有無など)、家族からの指摘(いびき、無呼吸など)について、できるだけ詳しく伝えましょう。

カウンセリング・診察

次に、専門家(医師やカウンセラー)による直接のカウンセリングや診察が行われます。問診票や睡眠日誌をもとに、さらに詳しくあなたの状況をヒアリングします。

ここでは、単に睡眠の症状だけでなく、日中の精神状態、仕事や家庭でのストレス、悩み事など、心理的な側面についても質問されることがあります。睡眠の問題は、心の問題と密接に結びついていることが多いためです。リラックスして、ありのままの状態を話すことが、的確な診断への近道となります。

医師による診察では、喉や鼻の状態(気道の閉塞がないか)、体重や血圧の測定など、身体的な所見の確認も行われます。

必要に応じた検査

問診や診察の結果、睡眠障害が強く疑われる場合には、より客観的なデータを得るための専門的な検査が行われます。代表的な検査には以下のようなものがあります。

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)

睡眠障害の診断において最も重要で精密な検査です。通常、病院に一泊入院して行われます。頭や顔、胸、足などに多数のセンサーを装着し、睡眠中の状態を詳細に記録します。

- 記録する主な項目:

- 脳波: 睡眠の深さや段階(レム睡眠、ノンレム睡眠)を判定

- 眼球運動・筋電図: レム睡眠の状態などを確認

- 呼吸: 口や鼻の空気の流れ、胸やお腹の動きから無呼吸や低呼吸を検出

- 心電図: 不整脈の有無を確認

- 動脈血酸素飽和度: 血液中の酸素濃度を測定し、無呼吸による酸欠状態を評価

- いびきの音、睡眠中の体位

この検査により、睡眠の質と量を客観的に評価し、睡眠時無呼吸症候群の重症度や、その他の睡眠障害の鑑別診断を行うことができます。

反復睡眠潜時検査(MSLT)

日中の眠気の強さを客観的に評価するための検査です。PSG検査を行った翌日の日中に行われることが一般的です。暗く静かな部屋で、2時間おきに4~5回、横になって眠るように指示されます。脳波を測定し、「どれだけ早く眠りに落ちるか(睡眠潜時)」を計測します。ナルコレプシーなどの過眠症の診断に用いられます。

診断と治療・アドバイス

各種検査の結果と、問診・カウンセリングの内容を総合的に判断し、専門家が最終的な診断を下します。そして、その診断に基づいて、一人ひとりに合った治療方針やアドバイスが提案されます。

CPAP療法

中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群(SAS)に対する標準的な治療法です。CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:持続陽圧呼吸療法)装置から、鼻に装着したマスクを介して空気を送り込み、睡眠中に気道が塞がってしまうのを防ぎます。これにより、無呼吸やいびきが劇的に改善し、睡眠の質が向上します。健康保険が適用され、定期的な通院でフォローアップを受けます。

薬物療法

不眠症に対しては睡眠薬、むずむず脚症候群やナルコレプシーに対してはそれぞれの症状を緩和する薬が処方されることがあります。睡眠薬の処方は、専門医がその必要性を慎重に判断し、依存性の低いものや作用時間の短いものから選択されるのが一般的です。薬物療法は、後述の生活習慣指導などと並行して行われます。

生活習慣や睡眠環境の指導

全ての睡眠障害の治療の基本となるのが、この「睡眠衛生指導」です。これには、認知行動療法(CBT-I)も含まれます。

- 具体的な指導内容:

- 毎日同じ時刻に起き、太陽の光を浴びる

- 適度な運動を習慣にする(ただし就寝直前は避ける)

- 就寝前のカフェイン、ニコチン、アルコールの摂取を控える

- 寝室を快適な温度・湿度に保ち、静かで暗い環境を作る

- 就寝前のスマートフォンやPCの使用を控える

- 睡眠に対する誤った考え方(「8時間寝なければならない」など)を修正する

これらの指導は、医療機関だけでなく、オンラインカウンセリングなどでも中心的な役割を果たします。薬に頼るだけでなく、自分自身の力で睡眠を改善していくための土台作りとして非常に重要です。

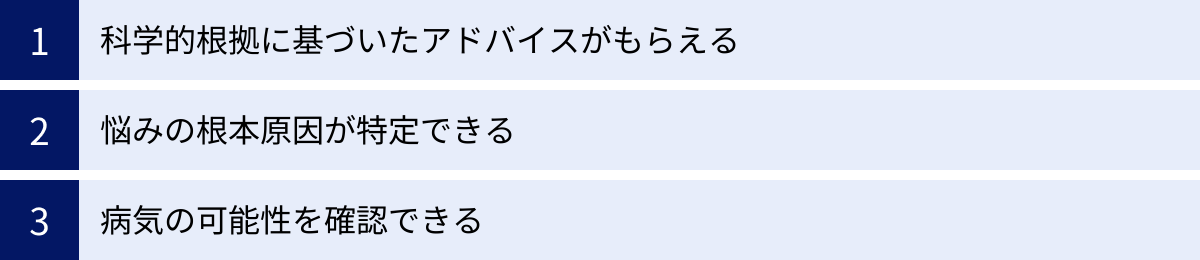

睡眠の専門家に相談する3つのメリット

睡眠の悩みを専門家に相談することには、自己流の対策では得られない大きなメリットがあります。時間や費用をかけてでも専門家を訪ねる価値は、以下の3つのポイントに集約されます。

① 科学的根拠に基づいたアドバイスがもらえる

インターネットや書籍には、睡眠に関する情報が溢れています。「これを食べればよく眠れる」「この寝具が最高」といったキャッチーな情報に振り回されてしまうことも少なくありません。しかし、それらの情報の中には、科学的な裏付けが乏しいものや、特定の人にしか当てはまらないものも多く含まれています。

睡眠の専門家(特に睡眠専門医や睡眠改善インストラクターなど)は、睡眠医学や生理学、心理学といった分野における最新の研究成果や、確立されたエビデンス(科学的根拠)に基づいてアドバイスを行います。 なぜその方法が有効なのか、あなたの体の中で何が起こっているのかを論理的に説明してくれるため、納得感を持って実践に取り組むことができます。

例えば、不眠に悩む人に対して、単に「リラックスしましょう」と言うのではなく、「就寝前に体温を一度上げ、それが下がるタイミングで眠気が誘発されるメカニズムを利用して、就寝90分前に入浴する」といった具体的な指導を行います。こうした根拠のあるアプローチは、付け焼き刃の対策とは異なり、持続的な効果が期待できるのです。

② 悩みの根本原因が特定できる

「寝付けない」という一つの症状をとっても、その原因は人それぞれです。仕事のプレッシャーによる精神的なストレスかもしれませんし、夜遅くまでのスマートフォン利用による体内時計の乱れかもしれません。あるいは、カフェインの摂りすぎや運動不足といった生活習慣に問題がある可能性も考えられます。

専門家は、詳細なカウンセリングや検査を通じて、表面的な症状の奥に隠された根本原因を多角的な視点から探り当ててくれます。 自分一人では気づくことのできなかった生活習慣の癖や、無意識のうちに抱えている心理的な問題、あるいは自分では認識していなかった身体的な特徴(気道の狭さなど)を指摘されることもあります。

根本原因が分からなければ、どんな対策も的外れになってしまいます。例えば、寝具が原因だと思って高価なマットレスに買い替えても、実はストレスが原因であれば問題は解決しません。悩みの真の原因を正確に特定し、そこに直接アプローチできることこそ、専門家に相談する最大の価値と言えるでしょう。

③ 病気の可能性を確認できる

睡眠の問題は、単なる「悩み」ではなく、治療が必要な「病気」のサインである場合があります。特に、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」や「むずむず脚症候群(RLS)」「ナルコレプシー」といった睡眠障害は、放置すると日常生活に支障をきたすだけでなく、長期的には深刻な健康被害につながる危険性があります。

- 睡眠時無呼吸症候群: 高血圧、心疾患、脳卒中のリスク増大

- むずむず脚症候群: 不眠によるうつ病の発症リスク

- ナルコレプシー: 交通事故や労働災害のリスク

これらの病気は、自分ではなかなか気づきにくく、「疲れているだけ」「体質だから」と見過ごしてしまいがちです。専門家、特に睡眠専門医に相談することで、これらの病気の可能性をスクリーニングし、必要であれば適切な検査・診断を受けることができます。

もし病気が見つかれば、早期に治療を開始することで、将来的な健康リスクを大幅に減らすことができます。 専門家への相談は、自身の健康を守るための重要な「健康投資」でもあるのです。自己判断で問題を放置せず、専門家の客観的な評価を受けることは、心身の健康を維持するために極めて重要です。

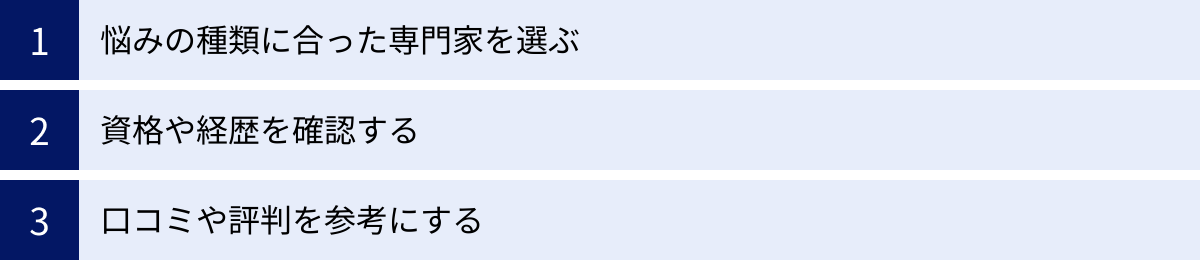

自分に合った睡眠の専門家を選ぶポイント

数ある睡眠の専門家やサービスの中から、自分にとって最適な相談先を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、後悔しない専門家選びのための3つの基準を紹介します。

悩みの種類に合った専門家を選ぶ

これが最も重要なポイントです。前述の通り、睡眠の専門家は大きく「医療行為を行う専門家」と「生活改善をサポートする専門家」に分かれます。自分の悩みの性質を見極め、適切なタイプの専門家を選びましょう。

- 睡眠専門医(病院・クリニック)が適しているケース:

- いびきがひどく、呼吸が止まっていると指摘された

- 日中に耐えられないほどの眠気がある

- 足がむずむずして眠れない

- うつ病など、精神疾患に伴う不眠がある

- 長期間(数ヶ月以上)不眠が続いている

- 明らかに日常生活に深刻な支障が出ている

→ このような場合は、まず医療機関を受診し、病気の可能性を調べてもらうことが最優先です。

- 睡眠改善インストラクターやコンサルタントなどが適しているケース:

- 病気というほどではないが、睡眠の質を上げたい

- 日中のパフォーマンス向上のために睡眠を見直したい

- 自分に合った寝具や睡眠環境を知りたい

- 生活習慣を改善して、もっと健康になりたい

- 薬には頼らず、セルフケアで睡眠を改善したい

→ このような場合は、オンラインカウンセリングやセミナーなどを活用するのが効果的です。

まずは自分の悩みが「治療」を必要とするレベルなのか、「改善」を目指すレベルなのかを冷静に判断することが、適切な第一歩に繋がります。

資格や経歴を確認する

相談したい専門家のタイプが決まったら、次にその人の信頼性を確認します。特に、オンラインカウンセリングなどで個人の専門家を選ぶ際には、その人がどのような資格を持ち、どのような経歴を歩んできたのかをチェックすることが重要です。

- 資格の確認:

- この記事で紹介したような、信頼できる認定団体(日本睡眠学会、日本睡眠改善協議会、日本睡眠教育機構など)が発行する資格を保有しているかを確認しましょう。資格名は正式名称で記載されているか、認定団体のウェブサイトで確認できるとなお安心です。

- 経歴・専門分野の確認:

- その専門家がどのような分野を得意としているかを確認します。例えば、同じ睡眠改善インストラクターでも、企業向けの健康経営支援を主に行っている人もいれば、アスリートのパフォーマンス向上を専門とする人もいます。自分の悩みに近い分野での実績が豊富な専門家を選ぶと、より的確なアドバイスが期待できます。

- 情報発信の内容:

- ウェブサイトやSNSなどで情報発信をしている専門家であれば、その内容を見てみましょう。科学的根拠に基づいた信頼できる情報を発信しているか、その人柄や考え方が自分に合いそうかを判断する材料になります。

これらの情報は、専門家の公式サイトのプロフィール欄や、カウンセリングサービスの紹介ページで確認できます。時間をかけてリサーチし、安心して相談できる相手を見つけましょう。

口コミや評判を参考にする

実際にその専門家のサービスを利用した人の声は、非常に参考になります。ただし、口コミや評判を見る際にはいくつか注意点があります。

- 多角的に情報を集める: 特定のサイトのレビューだけを鵜呑みにせず、SNSやブログなど、複数の情報源から評判を確認しましょう。

- 良い点・悪い点の両方を見る: 絶賛する声だけでなく、批判的な意見にも目を通すことで、より客観的にサービスを評価できます。ただし、極端な意見は個人の主観が強く反映されている可能性も考慮します。

- 相性の重要性を理解する: カウンセリングは、専門家との相性が非常に重要です。ある人にとっては最高の専門家でも、別の人にとっては合わないということも十分にあり得ます。口コミはあくまで参考程度に留め、「自分にとって合いそうか」という視点で判断することが大切です。

- 初回カウンセリングなどを活用する: サービスによっては、初回のお試しカウンセリングなどを設けている場合があります。実際に話してみて、雰囲気や相性を確かめてから本格的に依頼するかどうかを決めるのも良い方法です。

これらのポイントを踏まえ、焦らずじっくりと自分に合った専門家を選ぶことが、睡眠の悩みを解決するための確実な一歩となります。

睡眠の専門家になるには?

この記事を読んで、睡眠の問題解決をサポートする側に興味を持った方もいるかもしれません。人々の健康に貢献できる睡眠の専門家は、非常にやりがいのある仕事です。ここでは、睡眠の専門家を目指すためのステップと、その後のキャリアパスについて解説します。

自分の目的に合った資格を取得する

睡眠の専門家として活動するためには、その信頼性を示すためにも、何らかの資格を取得することが第一歩となります。どの資格を目指すべきかは、自分がどのような形で、誰を対象にサポートしたいのかという目的によって異なります。

- 医療従事者として、病気の治療に携わりたい場合:

- 医師または歯科医師免許を取得後、日本睡眠学会の定める研修プログラムを経て「睡眠専門医」を目指すのが王道のキャリアパスです。これは最も専門性が高く、長い年月を要します。

- 科学的根拠に基づいた生活改善指導を行いたい場合:

- 「睡眠改善インストラクター」(日本睡眠改善協議会)や「睡眠健康指導士」(日本睡眠教育機構)が代表的な選択肢です。これらの資格は、医療従事者でなくても取得可能で、睡眠に関する体系的な知識と指導スキルを身につけることができます。

- 寝具や睡眠環境のアドバイスに特化したい場合:

- 「スリープアドバイザー」(日本睡眠教育機構)や「睡眠環境コーディネーター」(日本睡眠環境研究機構)などが適しています。寝具業界やインテリア業界でのキャリアを目指す場合に特に有効です。

- 特定の対象者に特化したサポートがしたい場合:

- 例えば、赤ちゃんと親のサポートがしたいなら「乳幼児睡眠コンサルタント」、心理的なアプローチを重視したいなら「睡眠カウンセラー」など、より専門分野を絞った資格もあります。

まずは「睡眠に関する主な資格11選」の章を参考に、各資格の理念や内容をよく調べ、自分の興味や将来のビジョンに最も合致するものを選びましょう。

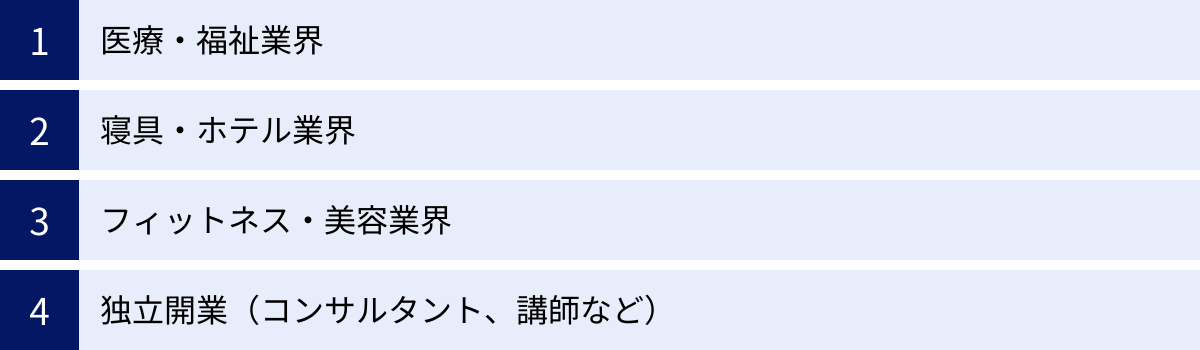

資格を活かせる仕事の分野

睡眠に関する資格を取得した後、その専門知識は様々な業界で活かすことができます。活躍の場は医療機関だけに留まりません。

医療・福祉業界

病院の睡眠外来やクリニックはもちろん、看護師や理学療法士、作業療法士、臨床心理士などが睡眠の資格を付加価値として活かすケースが増えています。患者さんや利用者のQOL向上のために、日々のケアに睡眠改善の視点を取り入れることができます。また、介護施設においても、高齢者の睡眠の質を保つための専門知識は非常に重宝されます。

寝具・ホテル業界

寝具メーカーでの商品開発や販売、コンサルティングは、睡眠の専門知識が直接活かせる代表的な分野です。顧客一人ひとりに最適な寝具を提案する「スリープアドバイザー」の需要は高まっています。また、ホテル業界でも、「快眠プラン」のように睡眠の質を売りにしたサービスが増えており、空間プロデュースやアメニティ開発などで専門知識が求められます。

フィットネス・美容業界

健康的な生活を送る上で、運動・食事・睡眠は三位一体です。フィットネスクラブのトレーナーやヨガインストラクターが睡眠改善のアドバイスもできれば、顧客に対してよりホリスティック(包括的)なサポートを提供できます。同様に、美容業界でも、睡眠不足が肌荒れや老化に繋がることから、エステティシャンなどが睡眠の知識を持つことで、サービスの質を高めることができます。

独立開業(コンサルタント、講師など)

特定の組織に所属せず、フリーランスとして活動する道も開かれています。

- 個人向け睡眠コンサルタント: オンラインなどを活用し、個人を対象にマンツーマンで睡眠改善のカウンセリングを行います。

- セミナー講師: 企業や自治体、カルチャースクールなどから依頼を受け、睡眠に関するセミナーや研修の講師を務めます。

- ライター・コンテンツ制作者: 専門知識を活かし、Webメディアや雑誌などで睡眠に関する記事を執筆したり、動画コンテンツを制作したりします。

社会全体の健康意識の高まりとともに、睡眠の専門家の需要は今後ますます拡大していくと考えられます。自分の興味と強みを活かせる分野を見つけることで、多くの人の健康に貢献するキャリアを築くことができるでしょう。