現代社会において、多くの人々が質の高い睡眠を求めています。仕事のパフォーマンス向上、心身の健康維持、そして日々の充実感に至るまで、睡眠が私たちの生活に与える影響は計り知れません。この根源的なニーズに応える形で急速に市場を拡大しているのが「睡眠ビジネス」です。かつては寝具やサプリメントが中心でしたが、テクノロジーの進化と共にその姿を大きく変え、「スリープテック」と呼ばれる新しい領域を切り拓いています。

この記事では、今まさに成長の真っ只中にある睡眠ビジネスについて、その全体像を網羅的に解説します。市場がなぜこれほどまでに注目されるのかという背景から、具体的なビジネスの種類、そして国内外の成功事例までを深掘りしていきます。さらに、これから睡眠ビジネスへの参入を検討している方々に向けて、成功のための重要なポイントや、市場が直面する課題、そして未来の展望についても詳しく考察します。

睡眠という、誰にとっても身近なテーマだからこそ、そこには無数のビジネスチャンスが眠っています。本記事を通じて、その可能性と奥深さを探っていきましょう。

目次

睡眠ビジネスとは

睡眠ビジネスとは、人々の睡眠の質を向上させること、あるいは睡眠に関する様々な悩みを解決することを目的とした製品やサービスの総称です。このビジネスの範囲は非常に広く、古くから存在する寝具やパジャマといった物理的な製品から、近年急速に発展しているデジタル技術を活用したサービスまで、多岐にわたります。

この市場の根底にあるのは、「より良く眠りたい」という人間の普遍的かつ根源的な欲求です。かつて睡眠は、単なる日中の活動の休息時間と捉えられがちでした。しかし、近年の科学的研究により、睡眠が記憶の定着、感情の整理、免疫機能の維持、ホルモンバランスの調整など、心身の健康に不可欠な役割を果たしていることが次々と明らかになっています。

こうした科学的知見の広まりと共に、消費者の意識も変化しました。睡眠は単なる休息ではなく、日中のパフォーマンスを最大化し、長期的な健康を維持するための「積極的な自己投資」であるという認識が広まってきたのです。この意識の変化が、睡眠ビジネスという巨大な市場を形成する原動力となっています。

睡眠ビジネスを具体的に見ていくと、以下のような多様なカテゴリーが存在します。

- 寝具・快眠グッズ: マットレス、枕、布団、パジャマ、遮光カーテン、アイマスク、耳栓など、物理的な睡眠環境を快適にする製品群。

- 食品・サプリメント: 睡眠の質を高めるとされる成分(GABA、L-テアニン、グリシンなど)を含んだ機能性表示食品やサプリメント、リラックス効果のあるハーブティーなど。

- デバイス・アプリ: センサーを用いて睡眠中の生体データ(心拍数、呼吸、体動など)を計測・分析し、睡眠状態を可視化するウェアラブルデバイスやスマートフォンアプリ。

- サービス: 専門家による睡眠改善コンサルティング、法人向けの睡眠研修プログラム、最高の睡眠環境を提供するホテルや仮眠サロン、リラクゼーションを目的としたヘッドスパなど。

これらのカテゴリーは独立しているわけではなく、互いに連携し、融合することで新たな価値を生み出しています。例えば、高機能なマットレスに睡眠計測センサーを内蔵し、専用アプリで日々の睡眠スコアを確認できる、といった製品はその典型例です。このように、様々なアプローチで「質の高い睡眠」というゴールを目指す経済活動の全体が、睡眠ビジネスと言えるでしょう。

スリープテックとの関係性

睡眠ビジネスの近年の動向を語る上で、「スリープテック」というキーワードは欠かせません。スリープテックとは、Sleep(睡眠)とTechnology(技術)を組み合わせた造語であり、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、センサー技術といった最新テクノロジーを駆使して、睡眠に関する課題を科学的に解決しようとする技術や製品、サービス全般を指します。

スリープテックは、睡眠ビジネスの進化を牽引する中核的なエンジンとしての役割を担っています。従来の睡眠ビジネスが、経験や感覚に基づいて「快適さ」を提供してきたのに対し、スリープテックは「データの可視化とパーソナライゼーション」という新たな価値をもたらしました。

具体的にスリープテックがもたらした変化は、以下の点で顕著です。

- 睡眠の客観的な可視化:

従来、「よく眠れた」「眠りが浅かった」といった睡眠の評価は、個人の主観的な感覚に頼るしかありませんでした。しかし、スマートウォッチやスマートリングに搭載された加速度センサーや心拍数センサーは、睡眠中の体の動きや心拍変動を捉え、「深い睡眠」「浅い睡眠」「レム睡眠」といった睡眠段階の構成や、中途覚醒の回数などを推定し、数値やグラフで示してくれます。これにより、ユーザーは自身の睡眠を客観的に把握し、日々の生活習慣との相関関係を見つけ出すことが可能になりました。 - パーソナライズされたソリューションの提供:

スリープテックは、集めた個人の生体データに基づいて、一人ひとりに最適化されたアドバイスや介入を行います。例えば、AIがユーザーの睡眠データを分析し、「今日は活動量が多かったため、交感神経が高ぶっている可能性があります。就寝30分前に瞑想アプリでリラックスしましょう」といった具体的な提案をすることが可能です。また、スマートベッドのように、睡眠中の体温変化を検知してマットレスの温度を自動調整したり、寝返りを打った際に体圧に合わせてマットレスの硬さを変化させたりする製品も登場しています。これは、万人に同じ製品を提供するのではなく、個々のユーザーに最適化された睡眠環境を動的に作り出すという、まさにスリープテックならではのアプローチです。 - 既存製品・サービスの高付加価値化:

スリープテックは、全く新しい製品を生み出すだけでなく、既存の睡眠関連製品に新たな価値を加えています。ただの枕ではなく「いびきを検知して高さを自動調整する枕」、ただの照明ではなく「体内時計のリズムに合わせて色温度や照度が変化する照明」など、テクノロジーを組み込むことで、従来の製品はよりインテリジェントで高機能なデバイスへと進化しています。

このように、スリープテックは睡眠ビジネスに科学的な根拠と個別最適化という強力な武器を与えました。消費者はもはや、漠然とした「快眠」を求めるだけでなく、データに裏打ちされた「質の高い睡眠」を求め、そのための投資を惜しまなくなっています。スリープテックの発展なくして、現代の睡眠ビジネスの隆盛は語れないと言っても過言ではなく、両者は不可分の一体として市場を形成しているのです。

睡眠ビジネスの市場規模と注目される背景

なぜ今、睡眠ビジネスはこれほどまでに力強い成長を遂げ、多くの企業や投資家から熱い視線を集めているのでしょうか。その背景には、単なる健康ブームという言葉だけでは片付けられない、深刻な社会課題と、それに伴う人々の意識の大きな変化が存在します。ここでは、市場規模の具体的なデータと共に、睡眠ビジネスが時代の要請となっている理由を多角的に掘り下げていきます。

日本と世界の市場規模

睡眠ビジネスの市場は、世界的に見ても驚異的なスピードで拡大を続けています。複数の市場調査レポートが、その将来性の高さを裏付けています。

例えば、あるグローバル市場調査レポートによると、世界の睡眠補助市場(Sleep Aids Market)は2023年に約851億米ドルと評価され、2024年の約903億米ドルから2032年には約1,625億米ドルに成長すると予測されています。この期間の年平均成長率(CAGR)は7.60%に達すると見込まれており、安定した成長が期待される市場であることがわかります。(参照:Fortune Business Insights)

この成長を牽引しているのが、先述した「スリープテック」市場です。テクノロジーを活用した製品・サービスの分野は特に伸びが著しく、Global Market Insightsのレポートによれば、スリープテックデバイスの市場規模は2023年に170億米ドルを超え、2024年から2032年にかけて16.5%以上のCAGRで成長すると予測されています。(参照:Global Market Insights)

一方、日本の市場も大きなポテンシャルを秘めています。株式会社シード・プランニングの調査によると、日本のスリープテック市場は2020年の50億円から、2025年には130億円規模に達すると予測されています。(参照:株式会社シード・プランニング)また、寝具やサプリメントなどを含む広義の睡眠関連市場は、一説には1兆円を超えるとされる巨大市場です。

これらの数字が示すのは、睡眠ビジネスがもはやニッチな市場ではなく、ヘルスケア領域における一大産業へと変貌を遂げつつあるという事実です。この背景には、次に挙げるような深刻な社会課題の存在が大きく影響しています。

睡眠負債がもたらす経済的損失

睡眠ビジネスが注目される最も根源的な理由の一つが、「睡眠負債」という概念の浸透です。睡眠負債とは、日々のわずかな睡眠不足が、まるで借金のように心身に蓄積し、集中力や判断力の低下、免疫機能の悪化、さらには生活習慣病や精神疾患のリスクを高める状態を指します。

この睡眠負債は、個人の健康問題に留まらず、社会全体に甚大な経済的損失をもたらしています。米国のシンクタンクであるランド研究所が2016年に発表した衝撃的なレポートによると、日本の睡眠不足に起因する経済的損失は年間最大1,380億ドル(当時のレートで約15兆円)にのぼり、これは国内総生産(GDP)の2.92%に相当すると試算されました。この損失額は、比較対象となった5カ国(米国、英国、ドイツ、カナダ)の中で最も高い比率であり、日本の睡眠問題の深刻さを国際的に浮き彫りにしました。(参照:RAND Corporation)

経済的損失の内訳は、主に以下の2点です。

- 労働生産性の低下: 睡眠不足の従業員は、出勤していても集中力や創造性を欠き、本来のパフォーマンスを発揮できない状態(プレゼンティーイズム)に陥りがちです。また、欠勤(アブセンティーイズム)の増加や、ヒューマンエラーによる事故のリスクも高まります。

- 医療費の増大: 慢性的な睡眠不足は、高血圧、糖尿病、心疾患、肥満といった生活習慣病のリスクを高めます。これらの疾患の治療にかかる医療費や介護費用は、社会保障費全体を圧迫する要因となります。

この「年間15兆円」という巨大な損失は、裏を返せば、睡眠問題を解決することによって生み出される潜在的な経済価値が15兆円あるとも解釈できます。この莫大な「改善の余地」こそが、睡眠ビジネスにとっての巨大なマーケットポテンシャルそのものなのです。企業も個人も、睡眠負債を解消することが、経済合理性の観点からも極めて重要であると認識し始めたことが、市場の成長を強力に後押ししています。

健康経営やウェルビーイングへの意識の高まり

個人の健康意識の変化と並行して、企業経営の領域でも大きなパラダイムシフトが起きています。それが「健康経営」や「ウェルビーイング」という考え方の浸透です。

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践することを指します。従業員を単なる労働力ではなく、企業の価値創造の源泉である「資本」とみなし、その健康に投資することが、結果的に組織の活性化や生産性向上、企業価値の向上に繋がるという考え方です。経済産業省も「健康経営優良法人認定制度」を設けるなど、国を挙げてその普及を推進しています。(参照:経済産業省)

ウェルビーイングはさらに広い概念で、身体的な健康だけでなく、精神的、社会的に良好で満たされた状態を意味します。従業員一人ひとりがウェルビーイングを実現できる職場環境を整えることが、優秀な人材の獲得や定着(リテンション)、創造性の向上に不可欠であるという認識が、先進的な企業を中心に急速に広まっています。

この健康経営やウェルビーイングの文脈において、「睡眠」は最も重要かつ基本的な要素として位置づけられています。なぜなら、睡眠は身体の健康(生活習慣病予防)と精神の健康(ストレス軽減、メンタルヘルス安定)の両方の土台となるからです。従業員の睡眠の質が改善されれば、日中の集中力や創造性が高まり、チーム内のコミュニケーションも円滑になります。これは、企業が求める生産性向上やイノベーション創出に直結します。

このため、福利厚生の一環として、従業員にウェアラブルデバイスを配布して睡眠状態をモニタリングしたり、睡眠に関するセミナーや専門家によるカウンセリングを提供したりする企業が増加しています。法人向けの睡眠改善プログラムは、睡眠ビジネスの中でも特に成長が期待される分野となっており、企業の課題解決という明確な目的を持つBtoB市場が確立されつつあります。

コロナ禍による生活様式の変化

2020年以降の世界的なコロナ禍は、人々の生活様式と価値観に不可逆的な変化をもたらし、結果として睡眠への関心を一層高めることになりました。

第一に、在宅勤務やリモートワークの普及が、生活リズムを大きく変えました。通勤時間がなくなったことで時間に余裕ができた人がいる一方で、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、夜遅くまでPCに向かうことで体内時計が乱れてしまった人も少なくありません。また、運動不足や日光を浴びる時間の減少も、睡眠の質を低下させる要因となりました。

第二に、「コロナ不眠(コロナソムニア)」という言葉が生まれるほど、多くの人々が精神的なストレスを抱えました。感染への不安、社会的な孤立感、経済的な先行き不透明感などが重なり、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めてしまったりする人が世界的に増加しました。これにより、自身の睡眠の問題を自覚し、解決策を求める人が増えたのです。

第三に、外出や旅行、外食といった「外向きの消費」が制限されたことで、人々の消費行動は「内向きの自己投資」へとシフトしました。自宅で過ごす時間をより快適で豊かなものにしたい、自分自身の心身の健康にもっと投資したいという欲求が高まりました。この流れの中で、ワンランク上の高機能な寝具や、睡眠の質を可視化できるスリープテックデバイス、自宅で使えるリラクゼーションアプリなどへの需要が大きく伸びました。

このように、睡眠ビジネスの急成長は、単なる一過性のブームではありません。「睡眠負債」という深刻な経済問題、企業経営における「健康経営・ウェルビーイング」という新たな潮流、そして「コロナ禍」という世界的な環境変化。これら複数の強力な社会的・経済的要因が複合的に絡み合い、睡眠市場を必然的な成長軌道へと導いているのです。

睡眠ビジネスの主な種類

睡眠ビジネスと一言で言っても、そのアプローチは多岐にわたります。最新のテクノロジーを駆使して睡眠を科学的に分析するものから、古くから伝わる知恵を活かして心身をリラックスさせるものまで、消費者の多様なニーズに応えるために様々な製品・サービスが生まれています。ここでは、広大な睡眠ビジネスの市場を、大きく4つのカテゴリーに分類し、それぞれの特徴や具体的な内容を詳しく解説します。

| カテゴリー | 特徴 | 主な製品・サービス例 |

|---|---|---|

| デバイス・アプリ | 生体データを計測し、睡眠を可視化・分析。パーソナライズされた改善策を提案。 | ウェアラブルデバイス、スマートリング、マットレスセンサー、睡眠記録アプリ、瞑想アプリ |

| 寝具・グッズ | 物理的な快適さを提供し、入眠をスムーズにし、中途覚醒を防ぐ。 | 高機能マットレス・枕、特殊素材のパジャマ、遮光カーテン、ホワイトノイズマシン、アロマディフューザー |

| 食品・サプリメント | 体内から睡眠に関わる物質の働きを助け、自然な眠りをサポート。 | 機能性表示食品(GABA、L-テアニン等)、サプリメント、ハーブティー、リラクゼーションドリンク |

| サービス | 専門家による指導や特別な環境を提供し、睡眠習慣の根本的な改善やリフレッシュを促す。 | 睡眠改善プログラム、睡眠コンサルティング、仮眠スペース、睡眠専門ホテル、ドライヘッドスパ |

【デバイス・アプリ】睡眠状態を可視化・分析する

このカテゴリーは、まさに「スリープテック」の中核をなす分野です。スマートウォッチ、スマートリング、ヘッドバンド、あるいはマットレスの下に敷くシート型センサーといったデバイスを用いて、睡眠中の様々な生体データを自動で計測・記録します。

計測される主なデータ:

- 体動: 加速度センサーで寝返りの回数や体の動きを検知し、睡眠の安定性を評価します。

- 心拍数・心拍変動: 光学式心拍センサーで睡眠中の心拍数の推移や、自律神経の状態を反映する心拍変動を測定します。これにより、リラックス度合いや睡眠の深さを推定します。

- 呼吸数: 呼吸による胸の動きや、マイクで呼吸音を拾うことで、1分間あたりの呼吸数を計測します。無呼吸やいびきの検知機能を備えるものもあります。

- 体表温: 皮膚の表面温度の変化を測定します。睡眠中は深部体温が下がるため、この変化を捉えることで睡眠リズムの評価に役立てます。

これらの収集されたデータは、専用のスマートフォンアプリに転送され、AIアルゴリズムによって分析されます。そして、ユーザーには「睡眠スコア」といった分かりやすい形でフィードバックされます。例えば、「深い睡眠がXX分」「レム睡眠がXX%」「覚醒回数がX回」といった具体的な数値やグラフで、自分の睡眠の質を客観的に把握できるのです。

このカテゴリーの最大の提供価値は、「漠然とした睡眠の悩みを、具体的なデータに基づいて解明し、改善のためのアクションに繋げること」です。アプリは単にデータを表示するだけでなく、「昨夜は就寝前のカフェイン摂取が睡眠の質を下げた可能性があります」「今夜はリラックスするために、15分間の瞑想を試してみませんか?」といった、個人のデータに基づいたパーソナライズされたアドバイスを提供します。

ビジネスモデルとしては、デバイス本体の販売による収益が基本ですが、より高度な分析機能や豊富なコンテンツを提供するアプリの月額課金(サブスクリプション)モデルも一般的です。また、企業向けに従業員の睡眠データを匿名で集計・分析し、組織の健康状態をレポートするBtoBソリューションも重要な収益源となっています。

【寝具・グッズ】快適な睡眠環境を整える

寝具・グッズは、睡眠ビジネスの中で最も歴史が古く、市場規模も大きいカテゴリーです。しかし、単に伝統的な製品を販売しているだけではありません。科学的な知見や最新の素材科学、さらにはテクノロジーを取り入れることで、この分野もまた大きな進化を遂げています。

このカテゴリーの目的は、睡眠の質を左右する物理的な「環境要因」を最適化し、快適な入眠と質の高い睡眠の維持をサポートすることです。主なアプローチは以下の通りです。

- 体圧分散と寝姿勢の最適化: 人間工学に基づいて設計されたマットレスや枕は、体圧を均等に分散させることで、体への負担を軽減し、血行を妨げない理想的な寝姿勢を保ちます。個人の体型や好みに合わせて硬さや高さを調整できる「パーソナライズ枕」や、部位によって硬さを変えたマットレスなどが代表例です。

- 温度・湿度のコントロール: 人は深部体温が下がる過程で眠気を感じます。このメカニズムをサポートするため、吸湿性や放湿性、通気性に優れた素材(特殊なウレタンフォーム、機能性繊維など)が寝具やパジャマに採用されています。中には、マットレス内にヒーターやクーラーを内蔵し、睡眠段階に合わせて温度を自動調整する「スマートベッド」も登場しています。

- 光・音のコントロール: 質の高い睡眠には、静かで暗い環境が不可欠です。外部の光を99%以上遮断する高性能な遮光カーテンや、騒音をマスキングしてリラックスしやすい環境音(ホワイトノイズ、雨音など)を流すホワイトノイズマシンなどが人気です。

- 香りの活用: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果があるとされるアロマオイルを使ったアロマディフューザーやピローミストも、手軽に始められる快眠グッズとして定着しています。

近年のトレンドとしては、「サステナビリティ」も重要なキーワードです。リサイクル素材や環境負荷の少ない製法で作られた寝具など、企業の環境への配慮が消費者の購買決定に影響を与えるようになっています。この伝統的なカテゴリーは、科学とテクノロジー、そして社会的な価値観を取り込みながら、常に自己変革を続けているのです。

【食品・サプリメント】体内から睡眠の質をサポートする

このカテゴリーは、体の内側から睡眠にアプローチする製品群です。睡眠薬のような医薬品とは異なり、主に食品に含まれる成分の機能性を活用して、自然な眠りをサポートすることを目的としています。

この市場の成長を大きく後押ししているのが、日本の「機能性表示食品制度」です。これは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる制度です。この制度を利用し、「睡眠の質を高める」「ストレスを緩和する」といった具体的なメッセージをパッケージに記載することで、消費者は安心して製品を選べるようになりました。

睡眠関連の機能性表示食品でよく利用される主な関与成分には、以下のようなものがあります。

- GABA(ギャバ): アミノ酸の一種で、興奮を鎮めてリラックスさせる働きがあるとされ、ストレス緩和や睡眠の質の向上に役立つと報告されています。

- L-テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、GABAと同様にリラックス効果や、起床時の疲労感を軽減する効果が報告されています。

- グリシン: 最も単純な構造のアミノ酸。末梢の血流量を増やして深部体温の低下を促し、スムーズな入眠と深い睡眠をサポートするとされています。

- ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン: ラフマという植物の葉から抽出される成分で、精神的なストレスを緩和し、睡眠の質(眠りの深さ)を高める機能が報告されています。

これらの成分を含んだドリンク、ゼリー、錠剤、パウダーなど、様々な形態の製品が開発・販売されています。消費者が手軽に試せること、そしてドラッグストアやコンビニエンスストアなどで広く販売されており、入手しやすいことも市場拡大の要因です。

ただし、このカテゴリーのビジネスを展開する上で重要なのは、あくまで食品であり、病気の治療を目的とした医薬品ではないという点を明確に伝える誠実なコミュニケーションです。効果には個人差があること、そしてサプリメントだけに頼るのではなく、バランスの取れた食事や運動といった生活習慣全体の改善が基本であることを啓発する姿勢が、長期的な顧客の信頼獲得に繋がります。

【サービス】睡眠習慣の改善や特別な体験を提供する

モノ(製品)の提供だけでなく、コト(体験・ノウハウ)の提供に特化したのがこのサービスカテゴリーです。専門的な知識や特別な環境を提供することで、ユーザーの睡眠に関する課題を根本的に解決したり、非日常的なリフレッシュ体験を提供したりします。

企業向け睡眠改善プログラム

健康経営やウェルビーイングへの関心の高まりを背景に、急成長しているBtoB向けのサービスです。睡眠の専門家(医師、公認心理師、コンサルタントなど)が企業を訪問したり、オンラインでセミナーや研修を実施したりします。

プログラムの内容は、睡眠のメカニズムや重要性に関する知識を提供する座学から、個々の従業員の睡眠日誌やウェアラブルデバイスのデータを基にした個別カウンセリング、全社的な睡眠改善キャンペーンの企画・実行支援まで多岐にわたります。

このサービスの提供価値は、従業員一人ひとりのパフォーマンス向上だけでなく、組織全体の生産性向上、メンタルヘルス不調者の減少、医療費の削減、ひいては企業イメージの向上にまで貢献できる点にあります。明確な経営課題の解決策として提供されるため、高い付加価値が認められやすいビジネスモデルです。

睡眠専門サロン・ホテル

「最高の睡眠体験」そのものを商品として提供するサービスです。日常の喧騒から離れ、睡眠のためだけに最適化された空間で心身をリセットしたいというニーズに応えます。

- 睡眠専門サロン: ドライヘッドスパやリフレクソロジーなど、リラクゼーションに特化した施術を提供し、短時間で深いリラックス状態へと導きます。脳疲労の解消や自律神経のバランス調整を目的としており、日中の「パワーナップ(積極的仮眠)」の場として利用されることもあります。

- 睡眠専門ホテル(快眠ホテル): 最新の高性能な寝具、完全な遮光・遮音設備、体内時計に合わせた照明コントロールシステム、リラックス効果のあるアロマや音楽など、五感のすべてに働きかけて最高の睡眠環境を演出します。宿泊者は、様々な寝具を試すことで、自分に合った製品を見つけるきっかけを得ることもできます。

これらのサービスは、高価格帯であっても「特別な体験」という価値を提供できるため、高い顧客単価を見込めるのが特徴です。また、ホテルやサロンで実際に使用した寝具やグッズの販売に繋げるなど、物販との相乗効果も期待できるビジネスモデルです。

睡眠ビジネスの成功事例7選

睡眠ビジネスの市場がどのように形成され、どのようなプレイヤーが活躍しているのかを具体的に理解するために、ここでは国内外の代表的な企業やブランドを7つ取り上げ、そのビジネスモデルや成功の要因を分析します。これらの事例は、スリープテックから伝統的な寝具、食品、サービスまで、市場の多様性を示しています。

① Oura Ring (Oura)

- 事業内容: フィンランド発のスタートアップOura Health社が開発・販売する、指輪型のスマートデバイス「Oura Ring」。睡眠、アクティビティ、そして体の準備状態(コンディション)を24時間体制で高精度にモニタリングします。

- 成功の要因:

- 卓越したデザインと装着感: Oura Ringの最大の特長は、いかにもなガジェット感を感じさせない、洗練されたジュエリーのようなデザインです。チタン製で軽量かつ防水のため、24時間365日、入浴中や睡眠中もストレスなく身に着けられます。この「着けていることを忘れる」ほどの装着感が、継続的なデータ計測を可能にしています。

- 指からの高精度なデータ計測: 手首で計測する多くのスマートウォッチとは異なり、Oura Ringは指の動脈から信号を読み取ります。指は手首よりも血流が強く、より正確な心拍数や心拍変動、さらには体表温のデータを取得できるとされています。特に継続的な体表温の変化を精密に捉える能力は、睡眠サイクルや体調変化、さらには女性の月経周期の予測にも活用され、高い評価を得ています。

- 直感的で有益なフィードバック: 計測した膨大なデータは、単にグラフで表示されるだけでなく、「コンディション」「睡眠」「アクティビティ」という3つのシンプルなスコアに集約されます。特に「コンディションスコア」は、前日の睡眠の質や活動量から「今日、あなたの体はどれだけ挑戦する準備ができているか」を示唆する独自の指標であり、ユーザーが日々の活動レベルを判断する上で非常に有益なフィードバックとなっています。

- 参照: Oura公式サイト

② Calm (Calm.com)

- 事業内容: 米国発の「Calm」は、瞑想、睡眠、リラクゼーションをテーマにしたコンテンツを提供する、世界最大級のメンタルウェルネスアプリです。

- 成功の要因:

- 豊富な高品質コンテンツ: Calmの強みは、その圧倒的なコンテンツ量と質の高さにあります。著名な俳優やナレーターが朗読する、眠りを誘う物語「スリープストーリー」は特に有名です。その他にも、初心者から上級者まで対応したガイド付き瞑想プログラム、リラックス効果のある音楽や自然音、ストレス対処法を学べるマスタークラスなど、ユーザーを飽きさせない多様なコンテンツが揃っています。

- 「メンタルフィットネス」というブランディング: Calmは単なる睡眠アプリではなく、「心の健康を維持するためのジム」という「メンタルフィットネス」のコンセプトを打ち出しました。これにより、睡眠障害に悩む人だけでなく、日々のストレスを軽減したい、集中力を高めたいといった、より幅広い層のユーザー獲得に成功しました。

- 巧みなBtoB戦略: 個人向けのサブスクリプションに加え、法人向けの「Calm for Business」を積極的に展開。企業の福利厚生プログラムとして導入されることで、安定した収益基盤を確立すると同時に、ブランドの信頼性を高めました。

- 参照: Calm.com公式サイト

③ ブレインスリープ

- 事業内容: 世界的な睡眠研究の権威である西野精治氏(著書「スタンフォード式 最高の睡眠」で有名)が最高研究顧問を務める日本の企業。科学的知見に基づいた枕「ブレインスリープピロー」をはじめとする寝具やサプリメントの開発・販売を行っています。

- 成功の要因:

- 専門家による圧倒的な権威性: 「スタンフォード大学の睡眠研究の第一人者が開発した」というストーリーは、製品に揺るぎない信頼性と権威性を与えています。消費者が効果に懐疑的になりがちな睡眠関連商品において、この科学的背景は極めて強力な差別化要因となっています。

- 明確でユニークな製品コンセプト: ブレインスリープは、入眠直後の最も深い眠りである「黄金の90分」を最大化することに焦点を当てています。そのためのアプローチとして「脳を冷やす」という明確なコンセプトを提唱。「ブレインスリープピロー」は、抜群の通気性を持つ特殊な素材と構造により、頭部の熱を効率的に放熱するように設計されており、このユニークな機能が消費者の興味を強く惹きつけました。

- D2C(Direct to Consumer)モデルの活用: 主に自社のECサイトを通じて製品を直接販売するD2Cモデルを採用。これにより、顧客データを直接収集・分析し、製品改善や新たなマーケティング施策に迅速に活かすことができています。

- 参照: ブレインスリープ公式サイト

④ ニューロスペース

- 事業内容: 日本を代表する睡眠テクノロジーベンチャー。特に、法人向けに特化した睡眠改善プログラムの提供で高い評価を得ています。

- 成功の要因:

- 明確なBtoB特化戦略: 多くのスリープテック企業が個人消費者(BtoC)をメインターゲットとする中、ニューロスペースは創業当初から「健康経営」に取り組む企業(BtoB)にターゲットを絞りました。企業の生産性向上や離職率低下といった経営課題の解決に直結するソリューションとして自社のサービスを位置づけたことが、成功の大きな要因です。

- データドリブンなアプローチ: 従業員から取得した睡眠データ(ウェアラブルデバイス等で計測)と、専門家によるコンサルティングを組み合わせた、科学的根拠に基づくプログラムを提供。個人の感覚ではなく、客観的なデータに基づいて課題を分析し、具体的な改善策を提示することで、高い説得力と効果を実現しています。

- 導入効果の可視化: プログラム導入前後で、従業員のプレゼンティーイズム(出勤しているが生産性が低下している状態)やアブセンティーイズム(欠勤)がどの程度改善したかなどを数値化してレポートします。これにより、企業側は投資対効果(ROI)を明確に把握でき、継続的な契約に繋がりやすくなっています。

- 参照: ニューロスペース公式サイト

⑤ 味の素 (グリナ)

- 事業内容: 大手食品メーカーの味の素が開発・販売する、機能性表示食品「グリナ」。アミノ酸の一種である「グリシン」が、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質を向上させる効果を謳っています。

- 成功の要因:

- 長年の研究開発力と信頼性: 味の素は、100年以上にわたるアミノ酸研究の歴史を持つ企業です。その長年の研究蓄積から生まれた製品であるという事実が、「グリナ」に絶大な信頼感を与えています。科学的根拠に基づいた効果の訴求は、大手メーカーならではの強みと言えます。

- 機能性表示食品制度の活用: 「グリナ」は機能性表示食品として、消費者庁に届け出られた科学的根拠に基づき、「睡眠の質を高める(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)」「起床時の爽快感のあるよい目覚めをサポートする」といった具体的な機能をパッケージや広告で明確に表示しています。これにより、消費者は製品のベネフィットを直感的に理解できます。

- マスマーケティングによる認知拡大: テレビCMや新聞広告といったマス媒体を効果的に活用し、睡眠に悩む幅広い年代層に製品の存在を広く知らせることに成功しました。

- 参照: 味の素株式会社 公式サイト

⑥ 西川 (nishikawa)

- 事業内容: 1566年創業という長い歴史を持つ、日本を代表する老舗寝具メーカー。コンディショニング・マットレス「AiR(エアー)」シリーズをはじめ、質の高い睡眠をサポートする多様な寝具を開発・販売しています。

- 成功の要因:

- 圧倒的なブランド力と信頼: 450年以上の歴史の中で培われた「眠りの西川」としてのブランドイメージと、品質に対する信頼感は、他社の追随を許さない強力な資産です。

- 効果的なアスリートマーケティング: メジャーリーガーの大谷翔平選手をはじめとする数多くのトップアスリートと契約し、「AiR」マットレスが彼らのコンディショニングを支えていることをアピール。これにより、「最高のパフォーマンスは、最高の睡眠から生まれる」というメッセージを消費者に強く印象付け、製品の機能性を効果的に伝えました。

- 専門家によるコンサルティング販売: 全国の店舗に「スリープマスター」と呼ばれる、睡眠に関する専門知識を持った販売員を配置。顧客一人ひとりの悩みや体型に合わせ、最適な寝具を提案するコンサルティング型の接客を徹底することで、顧客満足度と単価の向上を実現しています。

- 参照: 西川株式会社 公式サイト

⑦ パラマウントベッド

- 事業内容: 医療・介護用ベッドの国内トップメーカー。その技術力を一般消費者向けに応用し、電動リクライニングベッド「INTIME(インタイム)」シリーズなどを展開しています。

- 成功の要因:

- 医療・介護分野で培った技術力の転用: パラマウントベッドの最大の強みは、医療・介護の現場で培われた安全性、機能性、耐久性に関する高い技術力です。この信頼性の高い技術を一般向けの製品に落とし込むことで、他社製品との明確な差別化を図っています。

- 「ベッドの価値」の再定義: 「INTIME」シリーズは、単に眠るための道具ではなく、リクライニング機能を使って読書やテレビ鑑賞を楽しんだり、立ち上がりを楽にしたりと、「ベッドの上で過ごす時間を豊かにする」という新たな価値を提案しました。これにより、アクティブなシニア層や、より高いQOL(生活の質)を求める層という新たな顧客の開拓に成功しました。

- 自社での研究開発体制: 1985年に「睡眠研究所」を設立するなど、長年にわたり睡眠を科学的に研究し続けています。この研究成果を製品開発に活かすと同時に、睡眠に関する情報発信を行うことで、業界におけるリーディングカンパニーとしての権威性を高めています。

- 参照: パラマウントベッド株式会社 公式サイト

睡眠ビジネスに参入するための3つのポイント

これまでの市場分析や成功事例からもわかるように、睡眠ビジネスは大きな可能性を秘めた魅力的な市場です。しかし、同時に多くのプレイヤーが参入し、競争が激化している領域でもあります。これからこの市場に新規参入する、あるいは既存事業を拡大する上で、やみくもに製品やサービスを投入するだけでは成功は望めません。ここでは、成功確率を高めるために不可欠な3つの戦略的ポイントを解説します。

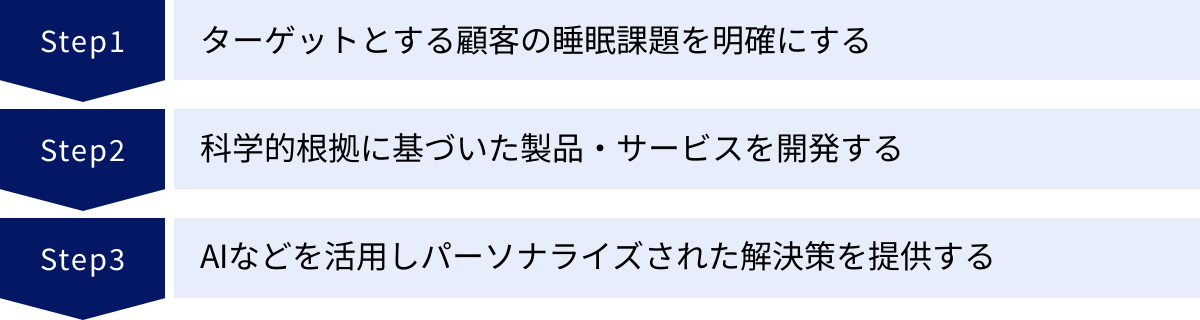

① ターゲットとする顧客の睡眠課題を明確にする

睡眠ビジネス成功の第一歩は、「誰の、どのような悩みを解決するのか」を徹底的に具体化することです。睡眠の悩みは、一見すると「眠れない」という一言で片付けられがちですが、その実態は千差万別です。

- 悩みの種類: 寝つきが悪い(入眠障害)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、ぐっすり眠った感じがしない(熟眠障害)など。

- 悩みの原因: 仕事のプレッシャーや人間関係による精神的ストレス、不規則な勤務体系や夜更かしによる生活リズムの乱れ、加齢による体内変化、育児や介護による物理的な睡眠時間の中断、カフェインやアルコールの過剰摂取、寝室環境の問題など。

これほど多様な課題に対して、「すべての人に効く万能薬」を提供することは不可能です。だからこそ、自社の強みやリソースを踏まえ、特定の顧客セグメントに照準を合わせ、そのセグメントが抱える特有の課題を深く理解することが極めて重要になります。

このプロセスで有効なのが「ペルソナ設定」です。ペルソナとは、自社の製品・サービスの典型的なユーザー像を、具体的な人物として詳細に描き出す手法です。

ペルソナ設定の例:

- ペルソナA: 「都心で働く35歳、IT企業のプロジェクトマネージャー。男性。年収800万円。責任感が強く、常に複数のプロジェクトを抱え、日常的にプレッシャーを感じている。夜遅くまでPCで作業することが多く、寝る直前まで仕事のことが頭から離れない。ベッドに入っても交感神経が高ぶったままで、なかなか寝付けないのが悩み。」

- ペルソナB: 「4歳と1歳の子供を育てる32歳の専業主婦。夫の帰りは遅い。夜泣きで1〜2時間おきに起こされるため、まとまった睡眠が取れない。常に寝不足で、日中はイライラしがち。子供が昼寝をするわずかな時間に、質の高い仮眠を取りたいと切望している。」

このようにペルソナを具体的に設定することで、チーム内で「誰のために作るのか」という共通認識を持つことができます。そして、そのペルソナがどのような状況で、どのような感情を抱き、何を解決したいと願っているのかを深く掘り下げる(課題の解像度を高める)ことで、本当に求められる製品・サービスのアイデアが生まれます。

顧客の課題解像度を高めることが、ヒット商品・サービスの第一歩です。 漠然とした市場を狙うのではなく、明確な一人の顧客を満足させることから始める。これが、睡眠ビジネスにおけるマーケティングの鉄則と言えるでしょう。

② 科学的根拠に基づいた製品・サービスを開発する

睡眠は、人々の健康や生命活動に直結する非常にデリケートな領域です。そのため、消費者は睡眠関連の製品・サービスを選ぶ際に、「本当に効果があるのか」「安全性は大丈夫か」といった点を極めて慎重に吟味します。雰囲気やイメージだけの製品は、一時的に話題になることはあっても、長期的な支持を得ることは困難です。

したがって、睡眠ビジネスで持続的に成長するためには、製品・サービスの有効性や安全性を裏付ける「科学的根拠(エビデンス)」が不可欠です。科学的根拠を確保し、それを消費者に分かりやすく伝えるためのアプローチには、以下のようなものが考えられます。

- 専門家との共同開発・監修: 医師(特に睡眠専門医)、大学の研究者、理学療法士といった専門家と連携し、製品開発の初期段階からその知見を取り入れます。専門家のお墨付きは、製品の信頼性を飛躍的に高める効果があります。(例:ブレインスリープと西野精治氏)

- 臨床試験や実証実験の実施: 開発した製品やサービスを、実際の被験者に使用してもらい、睡眠の質がどのように改善したかを客観的な指標(睡眠ポリグラフ検査やウェアラブルデバイスのデータ、質問紙調査など)で測定します。その結果を論文として発表したり、ウェブサイトで公開したりすることで、効果を客観的に証明します。

- 既存の科学的知見の活用: 自社で大掛かりな研究ができない場合でも、信頼できる学術論文や研究データを徹底的に調査し、その知見に基づいて製品ロジックを構築することが重要です。例えば、「ラベンダーの香りに含まれるリナロールという成分には、鎮静作用があることが研究で示唆されている。そのため、本製品には高濃度のリナロールを含む天然ラベンダーオイルを使用しています」といった説明は、製品の説得力を高めます。

- 機能性表示食品制度の活用(食品の場合): 食品分野で参入する場合は、機能性表示食品制度を積極的に活用することが有効な戦略となります。消費者庁への届出には、関与成分の機能性に関する科学的根務(システマティックレビューや臨床試験の論文)が必要ですが、これをクリアすれば「睡眠の質を高める」といった具体的な機能を合法的に謳うことができます。(例:味の素のグリナ)

重要なのは、なぜその製品が効果的なのか、そのメカニズムを消費者が納得できるストーリーとして語れることです。「なんとなく気持ちいい」ではなく、「脳を冷却することでスムーズな深部体温の低下を促し、それによって質の高い深い睡眠へと導きます」といった、ロジカルで分かりやすい説明が、賢明な消費者の心を掴むのです。

③ AIなどを活用しパーソナライズされた解決策を提供する

睡眠の最適なあり方は、年齢、性別、体質、生活習慣、その日の体調など、無数の要因によって変化します。ある人にとっては最高の枕が、別の人にとっては肩こりの原因になるかもしれません。このように、睡眠の世界に「One-Size-Fits-All(万能)」の解決策は存在しません。

この「個別性の高さ」という課題を乗り越え、顧客一人ひとりに最適なソリューションを提供するための鍵となるのが、AIやIoTといったテクノロジーを活用した「パーソナライゼーション」です。

テクノロジーを活用したパーソナライゼーションは、以下のような形で実現されます。

- 個人のデータ計測と継続的な学習:

まず、ウェアラブルデバイスやアプリを通じて、ユーザー個人の睡眠データ(睡眠時間、睡眠段階、中途覚醒など)や、日中の活動データ(歩数、運動量、心拍数など)、さらには食事や気分といったライフログデータを継続的に収集します。 - AIによる分析と個別アドバイスの生成:

次に、収集された膨大なデータをAIが分析し、そのユーザー特有のパターンや相関関係を見つけ出します。「このユーザーは、夕食に脂っこいものを食べると、深い睡眠の割合が低下する傾向がある」「午前中に15分の散歩をすると、夜の寝つきが良くなる」といったインサイトを導き出します。そして、その分析結果に基づいて、「今日の夕食は和食中心にしてみてはいかがですか?」「明日の午前10時に散歩のリマインダーを設定しますか?」といった、極めて個人的で、実行可能なアドバイスをリアルタイムで提供します。 - 製品・サービスの動的な最適化:

パーソナライゼーションは、アドバイスの提供に留まりません。製品自体がユーザーに合わせて動的に変化するレベルにまで進化しています。例えば、AIがユーザーのその日の疲労度や体温変化を予測し、スマートマットレスの硬さや温度を睡眠中に自動で最適化する。あるいは、個人の睡眠データに基づいて、必要な栄養素を配合したオーダーメイドのサプリメントを毎月届ける、といったサービスが考えられます。

このようなパーソナライズされたアプローチは、顧客に「これは、他の誰でもない、自分のためのサービスだ」という強いエンゲージメントと満足感を与えます。目指すべきは、単に製品を一度売り切る関係ではありません。AIを介して顧客一人ひとりの日々の変化に寄り添い、継続的にサポートする「睡眠パートナー」としての関係性を築くこと。 これこそが、これからの睡眠ビジネスで持続的な競争優位性を確立するための最も重要な戦略と言えるでしょう。

睡眠ビジネスの課題と今後の展望

急成長を遂げる睡眠ビジネスですが、その前途は順風満帆というわけではありません。市場が成熟に向かう過程で、いくつかの重要な課題も浮き彫りになっています。ここでは、睡眠ビジネスが現在直面している課題と、それを乗り越えた先にある未来の展望について考察します。

睡眠ビジネスが直面する課題

市場の拡大と共に、より高度で本質的な価値提供が求められるようになり、事業者側には二つの大きな課題が突きつけられています。

個人の悩みに合わせたソリューションの提供

睡眠の悩みは、その背景にある原因が極めて個人的かつ複雑です。ストレス、生活習慣、身体的特徴、精神状態など、複数の要因が絡み合って一人の人間の睡眠を形作っています。しかし、現在の多くの睡眠ビジネス製品・サービスは、依然として最大公約数的なアプローチに留まっているのが実情です。

例えば、ある睡眠改善アプリが「深い睡眠を増やすには、就寝前にリラックスすることが重要です」という一般的なアドバイスを提供したとします。これは正しい情報ですが、ユーザーが本当に知りたいのは「自分にとって、最も効果的なリラックス方法は何か?」ということです。ヨガが合う人もいれば、音楽を聴くのが良い人、読書が最適な人もいます。

この「最後のあと一歩」の個別化ができていないことが、多くのユーザーがスリープテックデバイスを数ヶ月で使わなくなってしまう一因とも言われています。画一的なソリューションでは、個々のユーザーが抱える根本的な課題解決には至らず、「自分のための解決策ではない」と感じさせてしまうのです。今後は、より精緻なデータ分析とAIの進化によって、個人の性格やライフスタイル、価値観までをも考慮に入れた、真にパーソナライズされたソリューションを提供できるかどうかが、企業の競争力を左右するでしょう。

計測デバイスのデータ精度向上

スリープテックの中核をなすウェアラブルデバイスによる睡眠計測は、消費者に睡眠を可視化するという革命をもたらしました。しかし、そのデータの精度については、まだ発展途上であるという現実も認識しておく必要があります。

現在、睡眠状態を評価する最も正確な基準(ゴールドスタンダード)は、医療機関で行われる「睡眠ポリグラフ検査(PSG)」です。PSGでは、脳波、眼球運動、筋電図などを専門の機器で一晩中測定し、専門家が睡眠段階を判定します。

一方、市販のウェアラブルデバイスは、主に心拍数や体動といった間接的なデータからアルゴリズムで睡眠段階を「推定」しています。そのため、特に「深い睡眠」と「レム睡眠」の判別などにおいて、PSGの結果と乖離が見られるケースも少なくありません。

この精度の限界がもたらす課題は、ユーザーの誤解や過度な不安を招くリスクです。例えば、デバイスが示した「深い睡眠が標準より少ない」という結果だけを見て、「自分は重篤な睡眠障害ではないか」と不必要に心配したり、自己判断で不適切な対策(サプリメントの過剰摂取など)を行ったりする可能性があります。

事業者側には、技術開発によってデータ精度を向上させる努力を続けると同時に、消費者に対してデータの意味と限界を誠実に伝える責任があります。 「この数値はあくまで健康管理の参考値であり、医学的な診断に代わるものではありません」といった注意喚起を徹底し、ユーザーがデータを正しく活用できるよう導くリテラシー教育も、今後の重要な役割となるでしょう。

睡眠ビジネスの今後の展望

これらの課題を乗り越えた先には、睡眠ビジネスが私たちの社会でさらに重要な役割を担う未来が広がっています。

メンタルヘルスケア分野との連携強化

睡眠と心の健康は、表裏一体の関係にあります。うつ病や不安障害といった精神疾患の初期症状として、不眠が現れることは非常によく知られています。逆に、慢性的な睡眠不足が、精神的な不調を引き起こす引き金になることも少なくありません。

この密接な関係性に注目し、睡眠ビジネスとメンタルヘルスケアの融合が今後ますます進んでいくと予測されます。具体的には、以下のような未来像が考えられます。

- メンタル不調の早期発見・予防: 日々の睡眠データ(睡眠パターンの乱れ、中途覚醒の増加、心拍変動の変化など)をAIが継続的にモニタリングし、うつ病や燃え尽き症候群などのリスクが高まっている兆候を早期に検知。本人や、本人の同意のもとで家族や産業医にアラートを送り、専門家への相談を促すようなサービスが生まれるでしょう。

- 治療効果のモニタリング: 精神科や心療内科での治療を受けている患者の睡眠データを主治医が共有し、薬の効果や治療の進捗を客観的に評価する補助ツールとして活用される可能性があります。

このように、睡眠データは単なるライフログではなく、心の健康状態を映し出す重要なバイオマーカーとしての価値を持つようになります。睡眠ビジネスは、フィジカルな健康だけでなく、現代社会の大きな課題であるメンタルウェルネスを支える、予防医療のインフラへと進化していくポテンシャルを秘めているのです。

さらなる異業種からの参入と市場拡大

睡眠は、食事や運動と同じく、すべての人間の生活の基盤となる活動です。そのため、一見すると睡眠とは無関係に思えるような、あらゆる業界にとってビジネスチャンスとなり得ます。今後は、さらに多様な異業種からの参入が相次ぎ、市場は新たな次元へと拡大していくでしょう。

今後の参入が予想される業界とビジネスモデル例:

- 住宅・不動産業界: 「最高の睡眠」をコンセプトにした住宅ブランドや賃貸マンションの開発。寝室の照明、温度、湿度、二酸化炭素濃度、騒音レベルなどをIoTセンサーで常時監視し、最適な状態に自動制御するスマートホームシステムが標準装備となるかもしれません。

- 自動車業界: 長距離運転や自動運転技術の進化と連携し、車内での「質の高い仮眠」をサポートするサービスが登場する可能性があります。ドライバーの眠気を高精度で検知し、安全な場所へ自動で移動して最適な仮眠環境(シートのリクライニング、温度、光、音)を提供するなど、移動空間がリカバリー空間へと変わります。

- 食品・外食業界: 機能性表示食品だけでなく、「睡眠の質を高めるディナーコース」を提供するレストランや、「夜に食べても罪悪感がなく、スムーズな入眠を助ける」をコンセプトにした夜食専門のデリバリーサービスなど、食と睡眠を繋ぐ新たなビジネスが生まれるでしょう。

- 金融・保険業界: 睡眠データを活用した新しい保険商品(ダイナミックプライシング保険)が考えられます。質の高い睡眠を継続的に取れている人ほど健康リスクが低いと判断し、保険料を割り引くといったインセンティブを提供することで、人々の健康増進を後押しします。

このように、睡眠ビジネスは単独の産業として完結するのではなく、あらゆる産業と融合し、社会全体のウェルビーイングを高めるためのハブ(中心)的な役割を担うエコシステムへと発展していくことが期待されます。

まとめ

本記事では、現代社会で急速に注目を集める「睡眠ビジネス」について、その定義から市場規模、具体的な種類、国内外の成功事例、そして未来の展望まで、包括的に掘り下げてきました。

睡眠ビジネスとは、単に寝具やサプリメントを売るビジネスではありません。それは、「睡眠負債」という深刻な社会課題を解決し、人々の生産性、健康、そして人生の質(QOL)そのものを向上させることで対価を得る、極めて価値の高い経済活動です。その市場は、個人の健康意識の高まり、健康経営という企業経営の新たな常識、そしてテクノロジーの進化という強力な追い風を受け、今後も力強い成長を続けることが予測されます。

市場は、最新技術を駆使する「デバイス・アプリ」、物理的な快適さを追求する「寝具・グッズ」、体内からアプローチする「食品・サプリメント」、そして専門的なノウハウや体験を提供する「サービス」という、多様なカテゴリーで構成されています。Oura Ringの洗練されたデザイン、Calmの豊富なコンテンツ、ブレインスリープの科学的権威性など、成功を収めている企業は、それぞれの領域で明確な強みと独自の価値を提供しています。

これから睡眠ビジネスへの参入や事業拡大を目指す上で、成功の鍵は以下の3点に集約されることを確認しました。

- ターゲットとする顧客の睡眠課題を明確にする: 誰の、どのような悩みを解決するのか。ペルソナを用いて課題の解像度を高めることが全ての出発点です。

- 科学的根拠に基づいた製品・サービスを開発する: 健康に直結する分野だからこそ、専門家の知見や客観的なデータに裏打ちされた信頼性が不可欠です。

- AIなどを活用しパーソナライズされた解決策を提供する: 万人向けのソリューションではなく、テクノロジーを用いて一人ひとりに最適化された「睡眠パートナー」となることを目指すべきです。

一方で、データ精度の向上や、より高度なパーソナライゼーションの実現といった課題も存在します。しかし、これらの課題を乗り越えた先には、睡眠ビジネスがメンタルヘルスケアや異業種と融合し、私たちの生活を根源から支える巨大なエコシステムへと進化していく未来が待っています。

睡眠ビジネスは、ウェルビーイングが最重要視されるこれからの時代の中心的な役割を担う成長市場です。 テクノロジーと、人間への深い洞察を融合させることができれば、そこには計り知れないビジネスチャンスが眠っていると言えるでしょう。この記事が、その無限の可能性を探る一助となれば幸いです。