「夜ぐっすり眠れない」「日中、強い眠気に襲われる」「従業員のパフォーマンスが上がらないのは、睡眠に問題があるのかもしれない」。現代社会において、個人としても企業としても「睡眠」に関する悩みは深刻化しています。インターネットや書籍で情報を集めても、断片的な知識しか得られず、自分や自社に合った解決策を見つけるのは難しいものです。

そんな課題を解決する手段として注目されているのが「睡眠セミナー」です。睡眠セミナーでは、睡眠の専門家から科学的根拠に基づいた正しい知識を体系的に学び、具体的な改善策を身につけられます。

この記事では、睡眠セミナーの基礎知識から、企業が導入するメリット、自分に合ったセミナーの選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年最新情報に基づき、法人向け・個人向けのおすすめ睡眠セミナーを厳選して10個ご紹介。オンラインで手軽に参加できるものや、無料で学べる機会についても触れています。

この記事を読めば、あなたやあなたの組織が抱える睡眠の課題を解決するための、具体的な第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠セミナーとは

睡眠セミナーとは、一言でいえば「睡眠の質を向上させるための知識や実践方法を学ぶ専門的な講座」です。単に「早く寝る方法」を学ぶだけでなく、睡眠のメカニズムから、睡眠が心身の健康や日中のパフォーマンスに与える影響、そして具体的な生活習慣の改善策まで、科学的根拠に基づいて体系的に学習する場です。

近年、睡眠不足による経済損失や健康問題がクローズアップされる中で、個人だけでなく、従業員の健康と生産性を重視する企業からの需要も高まっています。

睡眠の質を高める知識や方法を学べる講座

多くの人が、睡眠について何かしらの悩みを抱えながらも、自己流の対策に終始しがちです。「寝る前にスマートフォンを見ないようにする」「温かいミルクを飲む」といった対策は有名ですが、なぜそれが良いのか、自分にとって本当に効果的なのかを理解している人は少ないかもしれません。

睡眠セミナーでは、なぜそれらの行動が睡眠に影響を与えるのか、その背景にある生理学的なメカニズム(体内時計、ホルモン分泌など)から解説します。これにより、参加者は一つひとつの改善策の意味を深く理解し、納得感を持って実践に取り組めるようになります。

具体的に学べる内容は多岐にわたります。

- 睡眠の基礎知識: レム睡眠とノンレム睡眠のサイクル、睡眠負債の概念、体内時計の仕組みなど

- 睡眠と健康の関係: 睡眠不足が引き起こす生活習慣病やメンタルヘルス不調のリスク

- パフォーマンスへの影響: 睡眠が集中力、記憶力、判断力、創造性にどう関わるか

- 具体的な改善テクニック:

- 光、音、温度、湿度といった寝室環境の整え方

- 食事のタイミングや内容、効果的な運動習慣

- ストレスを軽減し、リラックスするための呼吸法や瞑想法

- 自分に合った寝具(マットレス、枕)の選び方

このように、睡眠セミナーは断片的な知識の寄せ集めではなく、個々のライフスタイルに合わせて応用できる、一生役立つスキルを身につけるための総合的な学びの場と言えるでしょう。

法人向けと個人向けのセミナーがある

睡眠セミナーは、対象者によって大きく「法人向け」と「個人向け」の2種類に分けられます。それぞれ目的やプログラムの内容が異なるため、どちらが自分に適しているかを理解することが重要です。

| 項目 | 法人向けセミナー | 個人向けセミナー |

|---|---|---|

| 主な目的 | 生産性向上、メンタルヘルス対策、健康経営の推進、離職率低下、安全管理 | 自身の睡眠課題の解決、QOL(生活の質)向上、家族の健康管理、専門知識・資格の取得 |

| プログラム内容 | 組織全体の課題解決に焦点。ストレスチェック結果との連携、交代勤務者向けなど、業種や職種に合わせたカスタマイズが多い。 | 個人の生活習慣に合わせた具体的なアドバイスが中心。ワークショップや個別相談が含まれることも。 |

| 開催形式 | 講師派遣による集合研修、全社導入型のeラーニング、オンライン研修など | オンラインでの単発講座、対面式のワークショップ、複数回にわたるコースなど多様。 |

| 費用感 | 研修1回あたり数十万円〜、eラーニングはID数に応じた月額課金など。 | 数千円から参加できる単発講座から、数十万円の資格取得コースまで様々。 |

法人向けセミナーは、企業の経営課題を解決する手段として位置づけられます。例えば、「従業員の残業時間が多く、日中の集中力低下が見られる」という課題に対して、睡眠改善によるパフォーマンス向上を目的とした研修を実施します。また、運送業や製造業など、睡眠不足が重大な事故に直結する可能性がある業界では、安全管理の一環として睡眠セミナーが不可欠です。近年では、経済産業省が推進する「健康経営」の具体的な取り組みとして、多くの企業が睡眠セミナーを導入しています。

一方、個人向けセミナーは、個々人の「眠れない」「疲れが取れない」といった切実な悩みに寄り添う形で設計されています。自分の睡眠パターンを記録し、講師のアドバイスを受けながら改善プランを立てるワークショップ形式のものや、同じ悩みを持つ参加者と情報交換できるコミュニティ要素のあるものも人気です。また、最近ではスキルアップの一環として睡眠に関する専門知識を学び、「睡眠改善インストラクター」などの資格取得を目指す人も増えています。

このように、睡眠セミナーは対象者によってその性質が大きく異なります。まずは自分がどのような目的で睡眠について学びたいのかを明確にすることが、最適なセミナーを見つけるための第一歩となります。

なぜ今、企業に睡眠セミナーが重要なのか

かつて、睡眠は個人の問題と捉えられがちでした。しかし現在では、従業員の睡眠が企業経営に直接的な影響を与えるという認識が広まり、多くの先進的な企業が「睡眠」を重要な経営資源と捉え、戦略的に投資を始めています。なぜ今、これほどまでに企業にとって睡眠セミナーが重要視されているのでしょうか。その理由は主に4つ挙げられます。

生産性の向上に直結する

企業が睡眠セミナーに投資する最も大きな理由の一つが、生産性の向上です。睡眠不足の従業員は、目には見えないコストを企業に発生させています。

その代表的なものが「プレゼンティーイズム」です。これは、出勤はしているものの、心身の不調が原因で本来の能力を発揮できず、生産性が低下している状態を指します。寝不足による日中の眠気、集中力や判断力の散漫、記憶力の低下などがこれにあたります。周りからは「仕事が遅い」「ミスが多い」と見えても、その根本原因が睡眠にあるケースは少なくありません。

さらに深刻なのが、欠勤や休職につながる「アブセンティーイズム」です。慢性的な睡眠不足は心身の健康を損ない、最終的には会社を休まざるを得ない状況を招きます。

ある調査によると、日本のプレゼンティーイズムによる企業の損失額は、医療費の数倍にのぼるとも言われています。睡眠セミナーを通じて従業員一人ひとりの睡眠の質が改善されれば、日中の覚醒レベルが高まり、集中力や創造性が向上します。結果として、個人のパフォーマンスが上がり、それが組織全体の生産性向上に直結するのです。これは、残業時間の削減やイノベーションの創出にも繋がり、企業の競争力を高める上で極めて重要な要素となります。

従業員のメンタルヘルス不調を予防する

睡眠とメンタルヘルスは、表裏一体の関係にあります。睡眠不足は、うつ病や不安障害といった精神疾患の非常に強力なリスク因子であることが、数多くの研究で示されています。

脳内で感情をコントロールする「扁桃体」は、睡眠不足の状態では過剰に活動しやすくなります。これにより、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったりします。また、睡眠中には脳内の老廃物が除去されますが、睡眠が不足するとこの浄化作用が十分に行われず、ストレス耐性が低下します。

企業にとって、従業員のメンタルヘルス不調は、休職者の発生による生産性低下だけでなく、周囲の従業員への業務負荷の増大など、多岐にわたる問題を引き起こします。厚生労働省も、労働者の心の健康保持増進のための指針(「THP指針」)の中で、睡眠を含む生活習慣の指導を重要項目として挙げています。

睡眠セミナーは、従業員が自身の心身の状態に目を向け、セルフケアを行うきっかけとなります。睡眠の重要性を理解し、リラクゼーション法などを学ぶことで、ストレスへの対処能力が高まります。これは、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」として非常に効果的な施策です。ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員へのフォローアップ研修としても、睡眠セミナーは有効に機能します。

健康経営の推進につながる

「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することを指します。従業員の健康は、企業の持続的な成長を支える基盤であるという考え方です。経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄」や、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人」など、社会的な評価も高まっています。

この健康経営を推進する上で、睡眠セミナーは非常に有効かつ人気の高い施策の一つです。その理由は、以下の3点に集約されます。

- 普遍的なテーマであること: 睡眠は、年齢や性別、職種を問わず、すべての従業員に関わる普遍的なテーマです。そのため、多くの従業員の関心を引きやすく、参加率も高くなる傾向があります。

- 効果が分かりやすいこと: 睡眠改善の効果は、「日中の眠気が減った」「朝すっきり起きられるようになった」など、従業員自身が体感しやすいのが特徴です。また、企業側もセミナー前後のアンケートや勤怠データ、ストレスチェックの結果などを比較することで、施策の効果を測定しやすいというメリットがあります。

- 取り組みとしてアピールしやすいこと: 「当社は従業員の睡眠をサポートしています」というメッセージは、社内外に対して企業の健康への配慮を明確に示すことができます。これは、健康経営優良法人の認定取得を目指す上での具体的な取り組み事例としても評価されます。

食事や運動と並び、健康の三本柱の一つである睡眠への投資は、健康経営を実践する上での確実な一歩と言えるでしょう。

離職率の低下と人材定着に貢献する

従業員の離職は、企業にとって大きな損失です。採用や教育にかかったコストが無駄になるだけでなく、ノウハウの流出や残された従業員の士気低下にも繋がります。人材の流動性が高まる現代において、いかにして優秀な人材を惹きつけ、定着させるかは、あらゆる企業にとっての重要課題です。

睡眠セミナーの導入は、この人材定着においてもポジティブな影響を与えます。従業員の健康に投資する企業の姿勢は、「社員を大切にする会社だ」というメッセージとして伝わります。これは従業員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高め、組織への帰属意識を強める効果があります。

特に、ワークライフバランスを重視する若い世代にとって、企業の健康への取り組みは就職先・転職先を選ぶ上での重要な判断基準の一つです。睡眠セミナーのような具体的な福利厚生は、採用活動における強力なアピールポイントとなり、企業の採用ブランディングにも貢献します。

従業員が心身ともに健康で、生き生きと働ける環境を整えること。それは、短期的な生産性向上だけでなく、長期的な視点での人材確保と組織の安定的な成長に不可欠です。睡眠セミナーは、そのための戦略的な投資として、大きなリターンが期待できる施策なのです。

睡眠セミナーに参加する3つのメリット

睡眠に関する情報は、今やインターネットや書籍で手軽に入手できます。それでもなお、多くの人が睡眠セミナーに参加するのはなぜでしょうか。そこには、独学では得られない、セミナーならではの明確なメリットが存在します。ここでは、個人・法人を問わず、睡眠セミナーに参加することで得られる3つの大きなメリットを解説します。

① 専門家から正しい知識を直接学べる

現代は情報過多の時代です。睡眠に関しても、「〇〇を食べるとよく眠れる」「寝だめは効果がある/ない」といった情報が溢れていますが、その中には科学的根拠の乏しいものや、特定の条件下でしか当てはまらないものも少なくありません。誤った情報を信じて実践した結果、かえって睡眠の質を悪化させてしまうケースさえあります。

睡眠セミナーに参加する最大のメリットは、睡眠専門医、臨床心理士、大学教授、睡眠改善インストラクターといった専門家から、体系的で信頼性の高い知識を直接学べる点にあります。専門家は、最新の研究成果や数多くの臨床・指導経験に基づき、なぜその方法が有効なのか、その背景にある科学的なメカニズムまで含めて分かりやすく解説してくれます。

また、セミナーは双方向のコミュニケーションが可能な場です。講義の途中で生まれる素朴な疑問や、自分の特殊な状況に関する悩みなどを、その場で専門家に直接質問できます。「自分の場合はどうすれば良いのか?」という個別具体的な問いに対して、専門的な見地からのアドバイスを得られることは、独学では決して得られない貴重な機会です。この対話を通じて、情報への理解が深まり、自分ごととして捉えやすくなるのです。

② 自身の睡眠課題を客観的に見つけられる

「なんとなく眠りが浅い」「日中だるい」といった漠然とした不調を感じていても、その原因がどこにあるのかを自分で特定するのは非常に困難です。多くの人は、自分の睡眠習慣や生活リズムを客観的に見直す機会を持っていません。

睡眠セミナーでは、多くの場合、睡眠日誌やチェックリストを用いた自己分析のワークが取り入れられています。就寝・起床時刻、寝つきにかかった時間、夜中に目覚めた回数、日中の眠気などを記録し、可視化することで、これまで気づかなかった自分の睡眠パターンや問題点が浮かび上がってきます。

例えば、「自分ではしっかり寝ているつもりだったが、記録を見ると夜中に何度も目が覚めていた(中途覚醒)」「寝る直前のカフェイン摂取が、寝つきを悪くしている原因だったかもしれない」「休日の寝だめが、週明けの不調(社会的ジェットラグ)を引き起こしていた」など、客観的なデータに基づいて自分の課題を特定できるのです。

さらに、講師や他の参加者との対話も、自己理解を深める助けになります。他人の事例を聞くことで、「自分も同じかもしれない」と新たな気づきを得たり、自分の悩みが特別なものではないと分かり、安心感を得られたりすることもあります。このように、多角的な視点から自分の睡眠を棚卸しできることが、効果的な改善への第一歩となります。

③ 行動変容のきっかけになる

知識を得るだけでは、現実は何も変わりません。睡眠改善において最も重要なのは、学んだ知識を実際に行動に移し、それを継続することです。しかし、これが最も難しい部分でもあります。

睡眠セミナーは、この「知っている」から「やっている」への移行を力強く後押しする「きっかけ」を提供してくれます。セミナーという非日常の空間で、同じ目的を持つ仲間と共に集中して学ぶ体験は、モチベーションを大きく高めます。

多くのセミナーでは、講義の最後に具体的なアクションプランを作成する時間が設けられています。「今日からできること」として、「就寝1時間前にはスマートフォンをオフにする」「毎朝同じ時間に起きて5分間太陽の光を浴びる」といった、小さくても具体的な目標を設定します。この「宣言効果」により、行動へのコミットメントが強まります。

また、法人研修などでは、セミナー後のフォローアップとして、数週間にわたる実践期間を設け、進捗を報告し合う仕組みを取り入れている場合もあります。仲間と励まし合いながら取り組むことで、三日坊主を防ぎ、新しい習慣を定着させやすくなります。

一人で始めようとすると挫折しがちな睡眠改善も、セミナーへの参加を起爆剤とすることで、スムーズに第一歩を踏み出し、継続していくための強力な推進力を得ることができるのです。

睡眠セミナーの選び方5つのポイント

いざ睡眠セミナーに参加しようと思っても、世の中には多種多様なセミナーがあり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。目的や内容、料金も様々であるため、自分に合わないものを選んでしまうと、時間も費用も無駄になりかねません。ここでは、後悔しない睡眠セミナー選びのために、押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

① 目的で選ぶ(法人研修か個人のスキルアップか)

まず最初に明確にすべきなのは、「何のために睡眠セミナーに参加するのか」という目的です。目的が異なれば、選ぶべきセミナーの方向性も大きく変わってきます。

【法人・組織として参加する場合】

企業の担当者であれば、自社の課題解決が目的となります。

- 生産性向上: 従業員全体のパフォーマンスアップを目指すなら、日中の眠気対策や集中力を高めるテクニックに重点を置いたプログラムが良いでしょう。

- メンタルヘルス対策: ストレスチェックの結果と連動させ、高ストレス者へのケアや全社的なセルフケア意識の向上を目指すプログラムが適しています。

- 安全管理: 運送業、建設業、製造業などでは、ヒューマンエラーを防ぐための交代勤務者向け睡眠指導や、夜勤明けの過ごし方など、専門的な内容が必要です。

- 健康経営の推進: 幅広い従業員が参加しやすい、睡眠の基礎知識を学ぶ入門的なセミナーが適しています。

【個人として参加する場合】

個人の目的はさらに多様です。

- 睡眠の悩みの解決: 「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」「朝起きられない」など、具体的な悩みを解決したい場合は、個別相談の時間があるワークショップ形式や、少人数制のセミナーがおすすめです。

- 日中のパフォーマンス向上: ビジネスパーソンやアスリートが、自身の能力を最大限に発揮するために睡眠を戦略的に活用したい場合は、パフォーマンス向上に特化したプログラムを選びましょう。

- 専門知識の習得・資格取得: 将来的に睡眠の専門家として活動したい、あるいは現在の仕事(例:フィットネストレーナー、カウンセラー)に活かしたい場合は、資格認定を行っている団体の養成講座が選択肢となります。

- 家族の健康管理: 「子どもの夜泣きに悩んでいる」「パートナーのいびきを何とかしたい」といった家族のための知識を得たい場合は、それに特化したテーマのセミナーを探すと良いでしょう。

このように、目的を具体化することで、見るべきセミナーの候補が自然と絞られてきます。

② 開催形式で選ぶ(オンラインか対面か)

セミナーの開催形式は、主に「オンライン」と「対面(オフライン)」の2つに大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のライフスタイルや学習スタイルに合わせて選びましょう。

| 開催形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| オンライン | ・場所を選ばずどこからでも参加できる ・移動時間や交通費がかからない ・録画視聴で繰り返し学習できる場合がある ・参加費が比較的安価な傾向 |

・自己管理しないと集中力が途切れやすい ・通信環境の安定性が必要 ・講師や他の参加者との交流が限定的 ・ストレッチなどの実技が伝わりにくい場合がある |

| 対面(オフライン) | ・非日常の空間で学習に集中しやすい ・講師にその場で気軽に質問できる ・他の参加者との交流や情報交換がしやすい ・実技やワークショップを臨場感を持って体験できる |

・開催場所までの移動が必要 ・開催日時が限定される ・参加費が比較的高価な傾向 ・感染症対策などが必要な場合がある |

オンラインセミナーは、地方在住者や多忙な人にとって非常に便利な選択肢です。特に、eラーニング形式であれば、自分の好きな時間に学習を進められます。

一方、対面セミナーは、その場の一体感やライブ感を重視する人、他の参加者とのネットワークを築きたい人に向いています。

どちらが良いかは一概には言えません。まずはオンラインで気軽に参加してみて、さらに深く学びたくなったら対面セミナーを探す、というステップも有効です。

③ 講師の実績や専門性で選ぶ

セミナーの質は、講師の質に大きく左右されます。どのような人物が講師を務めるのかは、必ずチェックすべき重要なポイントです。

確認すべき項目:

- 資格: 医師(特に精神科医、呼吸器内科医)、博士(医学、保健学など)、臨床心理士、公認心理師、保健師、日本睡眠改善協議会認定の「睡眠改善インストラクター」など、信頼できる公的な資格や専門資格を保有しているかを確認しましょう。

- 経歴・実績: 大学での研究歴、病院での臨床経験、企業での指導実績、著書の有無、学会発表やメディアでの解説実績などを確認します。多くの実績を持つ講師は、それだけ豊富な知識と経験を持っている可能性が高いです。

- 専門分野: 同じ睡眠の専門家でも、ビジネスパーソンの生産性向上を得意とする講師、アスリートのコンディショニングを専門とする講師、女性のライフステージ(月経、妊娠、更年期)に伴う睡眠問題を専門とする講師など、得意分野は様々です。自分の目的に合った専門性を持つ講師を選ぶことが、満足度を高める鍵となります。

講師の情報は、セミナーの告知ページや主催団体のウェブサイトで確認できます。プロフィールをよく読み、信頼できる専門家から学べるかどうかを見極めましょう。

④ 料金で選ぶ(無料か有料か)

セミナーの参加料金は、無料のものから数十万円以上するものまで幅広く存在します。料金と内容のバランスをよく見極めることが大切です。

- 無料セミナー:

- メリット: 気軽に参加でき、睡眠改善の入門知識を得るのに最適です。

- 注意点: 自治体や公的機関が主催する啓発目的のものは信頼性が高いですが、企業が主催する無料セミナーの中には、自社製品(寝具、サプリメントなど)の販売や高額なバックエンド商品の勧誘が主目的の場合もあります。内容をよく確認し、目的を理解した上で参加しましょう。

- 有料セミナー:

- 料金の目安:

- 個人向け単発講座(1〜2時間): 3,000円〜15,000円程度

- 個人向けワークショップ(半日〜1日): 10,000円〜50,000円程度

- 法人向け研修(2〜3時間): 100,000円〜500,000円程度(講師や内容による)

- 資格取得コース: 100,000円〜数十万円

- 選び方: 料金が高いから良い、安いから悪いと一概には言えません。料金に見合った価値(専門的な内容、個別サポート、充実した資料など)が提供されるかを吟味する必要があります。複数のセミナーを比較検討し、費用対効果を考えましょう。

- 料金の目安:

⑤ プログラムの内容で選ぶ

最後に、セミナーの具体的なプログラム内容(カリキュラム、アジェンダ)を詳細に確認しましょう。タイトルやキャッチコピーだけでなく、どのようなトピックが、どのような順序で、どのくらいの時間をかけて扱われるのかをチェックします。

チェックポイント:

- 講義と実践のバランス: 一方的な講義だけでなく、ワークショップ、グループディスカッション、Q&Aセッションなど、参加者が能動的に関われる時間が確保されているかを確認します。実践的なプログラムほど、学びが定着しやすくなります。

- 個別性への配慮: 参加者一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを得られる機会があるか。個別相談や、少人数でのセッションなどが含まれていると、より満足度が高まります。

- アフターフォローの有無: セミナー終了後も質問を受け付けてくれる、参加者限定のオンラインコミュニティがある、フォローアップのメールが届くなど、継続的な学習をサポートする仕組みがあると非常に心強いです。

- 特典や配布資料: セミナーのスライド資料、オリジナルのワークシート、おすすめ書籍リストなどが提供されるかも確認しておくと良いでしょう。

これらの5つのポイントを総合的に検討することで、あなたにとって本当に価値のある、満足度の高い睡眠セミナーを見つけることができるはずです。

【目的別】睡眠セミナーおすすめ10選

ここでは、2024年現在の最新情報に基づき、目的別におすすめの睡眠セミナーやサービスプラットフォームを10件厳選してご紹介します。法人向け、個人向け、無料のものから資格取得を目指すものまで、幅広くピックアップしました。ぜひ、あなたのセミナー選びの参考にしてください。

① 【法人向け】ニューロスペース|実践的な睡眠改善プログラム

株式会社ニューロスペースは、企業の健康経営支援を専門とする企業で、特に睡眠改善に強みを持っています。AIを活用した睡眠計測・解析サービスと連携した、データドリブンで実践的なプログラムが最大の特徴です。大手企業をはじめ、運輸業、製造業、IT企業など、幅広い業種への導入実績が豊富です。従業員の睡眠データを可視化し、科学的根拠に基づいて組織の課題を分析。その上で、集合研修やeラーニング、個別カウンセリングなどを組み合わせた最適なソリューションを提案してくれます。本気で組織の生産性向上や健康経営に取り組みたい企業におすすめです。

(参照:株式会社ニューロスペース公式サイト)

② 【法人向け】Schoo for Business|豊富なオンライン睡眠授業

「Schoo for Business」は、約8,000本(2024年時点)のビジネススキル動画が見放題のオンライン学習サービスです。その豊富なラインナップの中には、睡眠に関する専門的な授業も多数含まれています。医師や睡眠コンサルタントが講師を務める授業が多く、「生産性を高める睡眠法」「交代勤務者のための睡眠術」など、テーマも多彩です。従業員は時間や場所を選ばずに自分のペースで学習でき、管理者は学習状況を把握できます。他のビジネススキル研修と合わせて、手軽に睡眠教育を導入したい企業に最適なプラットフォームです。

(参照:株式会社Schoo公式サイト)

③ 【法人向け】ブレインスリープ|企業の健康経営を支援

「最高の睡眠で、最幸の人生を。」をビジョンに掲げる株式会社ブレインスリープは、睡眠専門医の知見を活かした商品開発(枕など)とサービス提供を行っています。法人向けには、「睡眠偏差値®」という独自の指標を用いて従業員の睡眠状態を可視化し、改善に導くプログラムを提供。科学的エビデンスを重視した質の高いセミナーや、睡眠コンサルティングが受けられます。企業の課題に合わせてプログラムをカスタマイズしてくれるため、より踏み込んだ健康経営を推進したい企業に適しています。

(参照:株式会社ブレインスリープ公式サイト)

④ 【法人向け】SOMPOヘルスサポート|幅広い業種に対応

SOMPOヘルスサポートは、保健師や看護師、管理栄養士といった医療専門職が多数在籍する健康支援サービス企業です。その強みを活かし、交代勤務や夜勤、海外出張など、多様な働き方に応じた睡眠セミナーをオーダーメイドで提供しています。特に、睡眠不足が安全に直結する運輸業や建設業、心身への負担が大きい医療・介護業界など、専門的な知見が求められる業種への対応力に定評があります。業種特有の課題に合わせた、きめ細やかな研修を求める企業におすすめです。

(参照:SOMPOヘルスサポート株式会社公式サイト)

⑤ 【法人向け】アドバンテッジリスクマネジメント|ストレスチェックと連携

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、日本でトップクラスのシェアを誇るストレスチェックサービス「アドバンテッジ タフネス」を提供する、メンタルヘルスケアのリーディングカンパニーです。同社の強みは、ストレスチェックの結果と睡眠セミナーを効果的に連携させられる点にあります。部署ごとのストレス傾向や睡眠関連の設問結果を分析し、「特に睡眠に課題を抱える部署」にターゲットを絞って研修を実施するなど、データに基づいた効率的で効果的なアプローチが可能です。

(参照:株式会社アドバンテッジリスクマネジメント公式サイト)

⑥ 【個人向け】ストアカ|気軽に学べる単発講座が豊富

「ストアカ」は、教えたい人と学びたい人をつなぐ、日本最大級のスキルシェアサービスです。睡眠に関しても、様々なバックグラウンドを持つ講師による多種多様な講座が数多く登録されています。「1時間で学ぶ快眠のコツ」「ヨガと呼吸法で導く安眠講座」など、数千円から参加できるオンラインの単発講座が中心で、気軽に試せるのが魅力です。まずは睡眠セミナーがどんなものか体験してみたい個人の方や、特定の悩みに特化した講座を探している方におすすめです。

(参照:ストリートアカデミー株式会社公式サイト)

⑦ 【個人向け】Peatix|様々な主催者のセミナーが見つかる

「Peatix」は、誰でも簡単にイベントを作成・公開できるプラットフォームです。個人、企業、NPO、研究機関など、多岐にわたる主催者が睡眠に関するセミナーやワークショップを告知しています。ストアカよりもさらに多様なイベントが見つかり、中には無料で開催されるものも少なくありません。キーワードで検索すれば、ニッチなテーマやユニークな切り口のセミナーに出会える可能性があります。幅広い選択肢の中から、自分の興味に合うイベントを探したい方はチェックしてみると良いでしょう。

(参照:Peatix Inc.公式サイト)

⑧ 【個人向け】東京ガス ウチコト|生活に役立つオンライン講座

生活インフラ企業である東京ガスが運営する暮らしの情報メディア「ウチコト」では、暮らしに役立つ様々なオンライン講座を定期的に開催しています。その中には、睡眠をテーマにしたものも含まれます。食や入浴、省エネといった生活に密着した視点から睡眠を捉えるプログラムが多く、すぐに実践できるヒントが満載です。大手企業が主催する安心感もあり、特に日常生活の改善を通じて睡眠の質を高めたい主婦層やファミリー層におすすめです。

(参照:東京ガス株式会社公式サイト)

⑨ 【無料あり】自治体や企業が開催する無料セミナー

特定のサービスではありませんが、お住まいの自治体や様々な企業が開催する無料セミナーも重要な選択肢です。市区町村の保健センターや健康増進課は、住民の健康づくり支援の一環として、定期的に睡眠に関する講演会や相談会を実施しています。また、寝具メーカーや製薬会社などが、社会貢献活動(CSR)や製品理解の促進を目的として、専門家を招いた無料セミナーを開催することもあります。広報誌やウェブサイト、企業の公式情報をこまめにチェックしてみましょう。

(※具体的な開催情報は各自治体・企業の公式サイトをご確認ください)

⑩ 【資格取得】日本睡眠改善協議会|睡眠改善指導者養成講座

本気で睡眠の専門知識を体系的に学び、社会に貢献したいと考えるなら、資格取得が視野に入ります。一般社団法人日本睡眠改善協議会が主催する「睡眠改善指導者養成講座」は、その代表格です。この講座を修了し、認定試験に合格すると「睡眠改善インストラクター」の資格が得られます。科学的根拠に基づいた正しい知識を普及させる指導者を育成することを目的としており、非常に専門的で質の高い内容を学べます。企業内で健康推進のリーダーを育成したい法人担当者や、専門家としてのキャリアを目指す個人におすすめです。

(参照:一般社団法人日本睡眠改善協議会公式サイト)

睡眠セミナーで学べる主な内容

睡眠セミナーと一言でいっても、その内容は多岐にわたります。ここでは、多くのセミナーで共通して扱われる、中心的で重要な学習内容について詳しく解説します。これらの知識は、あなたの睡眠に対する理解を深め、具体的な行動変容を促すための土台となります。

睡眠の基本的な仕組み

なぜ私たちは眠るのでしょうか?なぜ夜になると眠くなり、朝になると目が覚めるのでしょうか?睡眠セミナーでは、まずこうした根源的な問いに答えるため、睡眠の科学的な仕組みを学びます。

- レム睡眠とノンレム睡眠: 睡眠は一様ではなく、「レム睡眠(体を休ませ、記憶の整理や定着を担う)」と「ノンレム睡眠(脳を深く休ませる)」という2つの異なる状態が、約90分のサイクルで繰り返されていることを学びます。特に、眠り始めに現れる最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が、成長ホルモンの分泌や脳の疲労回復に重要であることを理解します。

- 睡眠を促す2つのメカニズム: 私たちの眠りは、主に2つのシステムによってコントロールされています。一つは、「睡眠圧」。これは、起きている時間が長くなるほど「眠りたい」という圧が高まる仕組みです。もう一つは、「体内時計(サーカディアンリズム)」。これは、約24時間周期で覚醒と睡眠のリズムを刻む、体内に備わった時計です。この2つのバランスが、夜の寝つきや日中の覚醒レベルを決定づけることを学びます。

- ホルモンの役割: 睡眠には様々なホルモンが関わっています。例えば、体内時計を調整し、自然な眠りを誘う「メラトニン」や、日中の活動を支えるストレスホルモン「コルチゾール」などです。これらのホルモンがどのようなタイミングで分泌され、光や食事、ストレスによってどう影響を受けるのかを知ることは、睡眠をコントロールする上で非常に重要です。

これらの基礎知識は、後述する具体的な改善策が「なぜ有効なのか」を理解するための基盤となります。

睡眠不足が心身に与える悪影響

睡眠不足が体に悪いことは誰もが知っていますが、具体的にどのようなリスクがあるのかを正しく理解している人は少ないかもしれません。セミナーでは、睡眠不足がもたらす短期・長期的な悪影響について、科学的なデータと共に学びます。

- 短期的な影響: 徹夜明けの状態を想像すれば分かりやすいでしょう。集中力、判断力、記憶力の低下、感情コントロールの困難(イライラしやすくなる)、注意散漫によるミスや事故のリスク増大などが挙げられます。

- 長期的な影響(睡眠負債): より深刻なのは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように蓄積していく「睡眠負債」です。この状態が続くと、以下のような様々な健康リスクが高まることが分かっています。

- 生活習慣病: 肥満、糖尿病、高血圧のリスクが上昇します。

- 心血管疾患: 心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。

- メンタルヘルス不調: うつ病や不安障害の発症リスクが著しく高まります。

- 免疫力の低下: 風邪や感染症にかかりやすくなります。

- 認知症: アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβが脳内に蓄積しやすくなると考えられています。

これらのリスクを具体的に学ぶことで、「たかが寝不足」という意識を改め、睡眠を真剣に考える強い動機付けが生まれます。

睡眠の質を高める具体的な方法

理論を学んだ後は、いよいよ実践です。日々の生活の中で、睡眠の質を高めるために具体的に何をすれば良いのかを、多角的な視点から学びます。

食事・運動・入浴などの生活習慣

- 食事: 就寝直前の食事は消化活動のために睡眠を妨げるため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。また、牛乳や大豆製品に含まれる「トリプトファン」(メラトニンの材料)や、魚介類に含まれる「グリシン」といった、睡眠をサポートする栄養素について学びます。逆に、カフェインやアルコール、過度な糖質が睡眠に与える悪影響についても詳しく解説されます。

- 運動: 日中の適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させてしまうため逆効果です。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を夕方に行うことや、就寝前の軽いストレッチなどが推奨されます。

- 入浴: 就寝の90分〜120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのが効果的です。これにより一時的に上がった深部体温が、就寝時に向けてスムーズに低下することで、自然な眠気が誘発されるメカニズムを学びます。

寝室の環境(光・音・温度)の整え方

- 光: 光は体内時計をリセットする最も強力な因子です。夜は、寝室をできるだけ暗くし、スマートフォンやPCから発せられるブルーライトを避けることが重要です。逆に朝は、カーテンを開けて太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、スッキリと目覚めることができます。遮光カーテンや間接照明の活用法なども学びます。

- 音: 睡眠中の物音は、自覚がなくても脳を覚醒させ、睡眠の質を低下させます。静かな環境が理想ですが、難しい場合は「ホワイトノイズ」(換気扇の音や雨音のような単調な音)を活用して、突発的な物音をマスキングする方法も紹介されます。

- 温度・湿度: 快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度も重要です。一般的に、温度は20℃前後(夏は26℃程度)、湿度は50〜60%が快適とされています。季節に合わせた寝具や空調の使い方を学びます。

ストレスとの上手な付き合い方

ベッドに入っても仕事のことが頭から離れない、不安なことを考えてしまい眠れない、という経験は多くの人にあるでしょう。セミナーでは、こうした思考の反芻(ぐるぐる思考)を鎮め、心身をリラックスさせるための具体的な方法を学びます。代表的なものに、腹式呼吸、漸進的筋弛緩法(筋肉の緊張と弛緩を繰り返す)、マインドフルネス瞑想などがあります。これらのテクニックを身につけることで、スムーズな入眠をサポートします。

自分に合った寝具の選び方

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要な要素です。セミナーでは、専門家の視点から、自分に合った寝具を選ぶための基本的なポイントを学びます。

- マットレス: 理想的な寝姿勢(立っている時と同じ自然なS字カーブ)を保てるよう、体圧をうまく分散してくれるものが良いとされます。柔らかすぎると腰が沈み込み、硬すぎると肩や腰に圧力が集中してしまいます。

- 枕: マットレスと首の間の隙間を埋め、頸椎を自然なカーブで支えるのが枕の役割です。高さや素材(ウレタン、羽根、そば殻など)は多種多様で、自分の体格や寝姿勢(仰向け、横向き)に合ったものを選ぶ必要があります。

セミナーでは、これらの選び方の原則を学ぶとともに、実際に試してみることの重要性が強調されます。

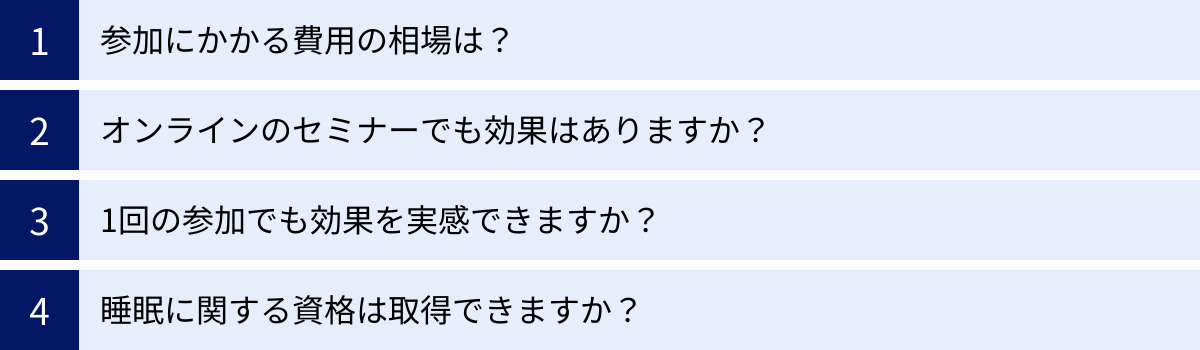

睡眠セミナーに関するよくある質問

睡眠セミナーに興味を持ち始めた方が、次に抱くであろう疑問について、Q&A形式でお答えします。費用感や効果、資格取得の可能性など、気になるポイントを解消していきましょう。

参加にかかる費用の相場は?

睡眠セミナーの費用は、その形式、内容、時間、主催者によって大きく異なります。一概には言えませんが、一般的な相場観は以下の通りです。

- 【無料】: 自治体の健康講座や、企業の啓発セミナーなど。入門的な内容が多いです。

- 【個人向け・オンライン単発講座】(1〜2時間程度): 3,000円 〜 15,000円程度。気軽に試せる価格帯で、最も選択肢が豊富です。

- 【個人向け・対面ワークショップ】(半日〜1日): 10,000円 〜 50,000円程度。実技やグループワークが含まれることが多く、より深い学びが期待できます。

- 【法人向け・講師派遣型研修】(2〜3時間程度): 100,000円 〜 500,000円程度。参加人数やカスタマイズの度合い、講師の知名度によって大きく変動します。

- 【法人向け・eラーニング】: 従業員1人あたり月額数百円〜数千円が目安。全社的に導入する場合にコスト効率が良いです。

- 【資格取得コース】: 100,000円 〜 数十万円。専門家を目指すための体系的な講座であり、高額になります。

重要なのは、価格だけで判断しないことです。無料でも有益なセミナーはありますし、高額でも内容が伴わなければ意味がありません。前述の「選び方5つのポイント」を参考に、目的と内容に見合った料金かどうかを総合的に判断しましょう。

オンラインのセミナーでも効果はありますか?

結論から言うと、はい、オンラインのセミナーでも十分に効果は期待できます。

オンラインには、場所を選ばずに参加できる、移動時間や交通費がかからない、録画機能があれば繰り返し復習できるといった、対面にはない大きなメリットがあります。特に多忙なビジネスパーソンや、近くにセミナー会場がない地方在住者にとっては、学習の機会を大きく広げるものです。

ただし、効果を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点があります。

- 集中できる環境を整える: 自宅で受講する場合、テレビを消し、スマートフォンを手の届かない場所に置くなど、学習に集中できる環境を自分で作る必要があります。

- 能動的に参加する: ただ聞いているだけでは、知識は定着しにくいです。チャット機能やQ&Aセッションで積極的に質問したり、メモを取ったり、ワークに真剣に取り組んだりするなど、能動的な姿勢が求められます。

- 双方向性のあるセミナーを選ぶ: 一方的な講義だけでなく、ブレイクアウトルームでのディスカッションや、アンケート機能を使った意見交換など、参加者とのインタラクションが設計されているセミナーを選ぶと、より学習効果が高まります。

質の高いプログラムを選び、主体的に関わることで、オンラインセミナーは対面と遜色ない、あるいはそれ以上の学習効果をもたらす可能性を秘めています。

1回の参加でも効果を実感できますか?

はい、1回の参加でも効果を実感することは十分に可能です。

1回のセミナーに参加するだけでも、以下のような即時的な効果が期待できます。

- 意識の変革: 「睡眠は大事だ」と頭では分かっていても、専門家からその科学的根拠やリスクを直接聞くことで、睡眠改善へのモチベーションが格段に高まります。

- 新たな知識の獲得: これまで知らなかった睡眠の仕組みや、すぐに実践できる具体的なテクニック(例:効果的な入浴法、リラックス呼吸法など)を学べます。

- 行動のきっかけ: セミナーで学んだことの中から「これならできそう」というものを一つでも見つけ、その日の夜から実践すれば、睡眠に変化を感じられる可能性があります。

ただし、睡眠の悩みは長年の生活習慣の積み重ねによって形成されていることがほとんどです。そのため、1回のセミナー参加だけで全ての悩みが魔法のように解決するわけではありません。

セミナーはあくまで「正しい知識を得て、改善への第一歩を踏み出すためのスタート地点」と考えるのが適切です。本当の意味での効果、つまり睡眠の質が安定的に向上した状態を実感するためには、セミナーで学んだことを継続的に実践していくことが不可欠です。1回の参加をきっかけに、継続的な改善サイクルを回していくことが最も重要です。

睡眠に関する資格は取得できますか?

セミナーの種類によりますが、専門家を目指すための資格取得が可能な講座も存在します。

一般的な個人向け・法人向けのセミナーの多くは、知識の提供や意識啓発を目的としており、参加しても公的な資格が得られるわけではありません。これらは「学習」を目的としたセミナーです。

一方で、特定の認定団体が主催する「養成講座」に参加し、所定のカリキュラムを修了して試験に合格することで、睡眠に関する民間資格を取得できます。代表的なものには、以下のような資格があります。

- 睡眠改善インストラクター: 一般社団法人日本睡眠改善協議会が認定。科学的根拠に基づいた睡眠改善の知識と技術を指導する専門家です。

- 睡眠健康指導士: 一般社団法人日本睡眠教育機構が認定。睡眠に関する正しい知識を社会に普及させることを目的としています。

- スリープアドバイザー: 民間の寝具メーカーや団体が認定していることが多く、寝具選びを中心にアドバイスする専門家です。

これらの資格取得コースは、専門家としてのキャリアを目指す人や、企業内で健康経営を推進する中心人物を育成したい場合に適しています。もし資格取得に興味があるなら、単なる「セミナー」ではなく、「資格認定講座」や「養成講座」といったキーワードで探すと良いでしょう。