現代社会において、多くの人が睡眠に関する何らかの悩みを抱えています。忙しい毎日の中で睡眠時間を確保することが難しかったり、十分に寝たつもりでも日中に眠気を感じたりすることはないでしょうか。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すために不可欠です。

近年、スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスの普及により、誰でも手軽に自身の睡眠をデータとして可視化できるようになりました。しかし、「計測はしているけれど、データの見方がよくわからない」「たくさんの項目があって、どれを重視すればいいのかわからない」と感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、睡眠データで計測できる主な項目から、そのデータの見方、そして計測結果を日々の睡眠改善に活かすための具体的な方法までを網羅的に解説します。さらに、おすすめの睡眠計測アプリやデバイスも紹介し、あなたの睡眠改善をサポートします。

この記事を読めば、睡眠データを正しく理解し、科学的根拠に基づいたセルフケアを通じて、より良い睡眠を手に入れるための第一歩を踏み出せるようになります。自分自身の睡眠と向き合い、明日からの活力を最大限に引き出すための知識を身につけていきましょう。

目次

睡眠データとは?計測できる主な項目

睡眠計測アプリやデバイスを使うと、これまで主観的にしか捉えられなかった「睡眠」を、客観的なデータとして把握できます。これらのデータは、私たちの睡眠の量と質を多角的に評価するための重要な指標です。ここでは、一般的に計測される主な項目について、それぞれが何を意味しているのかを詳しく解説します。

睡眠時間

「睡眠時間」は、その名の通り、眠っていた時間の総量です。これは最も基本的でわかりやすい指標であり、睡眠の量を評価する上での第一歩となります。多くのアプリでは、就寝時刻と起床時刻を記録することで自動的に算出されます。

一般的に、健康な成人に推奨される睡眠時間は7〜9時間とされていますが、これはあくまで目安です。必要な睡眠時間には個人差があり、日中の眠気や疲労感を感じずに快適に過ごせる時間が、その人にとっての最適な睡眠時間と言えます。

睡眠データを見る際は、まず自分の平均的な睡眠時間がどのくらいなのかを把握することが重要です。もし慢性的に睡眠時間が不足しているようであれば、それは日中のパフォーマンス低下や健康リスクの増大に直結する可能性があります。逆に、長時間寝ているにもかかわらず疲れが取れない場合は、睡眠の「質」に問題があるのかもしれません。このように、睡眠時間は他の指標と合わせて見ることで、より深い洞察を得るための基礎となります。

睡眠の質(睡眠サイクル・睡眠段階)

睡眠の質は、単なる時間の長さだけでは測れない、睡眠の深さや連続性を示す重要な指標です。私たちの睡眠は一様ではなく、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という2つの異なる状態が、一晩のうちに約90〜120分の周期で繰り返されています。これを睡眠サイクルと呼びます。睡眠計測ツールは、体の動きや心拍数、呼吸数の変化などから、これらの睡眠段階を推定し、記録します。

睡眠の質を評価するためには、各睡眠段階が適切なバランスで現れているかを確認することが不可欠です。

深い睡眠(ノンレム睡眠)

ノンレム睡眠は、その深さによってさらに3〜4つのステージに分けられますが、一般的に睡眠アプリで「深い睡眠」として表示されるのは、最も深い眠りである「徐波睡眠(ステージN3)」を指します。

深い睡眠は、主に「脳と身体の休息と修復」を担う、非常に重要な睡眠段階です。この時間帯には、成長ホルモンが最も多く分泌され、日中に酷使した筋肉や組織の修復、細胞の再生、免疫機能の強化などが行われます。また、脳内の老廃物を除去する働きも活発になり、脳をリフレッシュさせる役割も果たします。

深い睡眠が不足すると、身体的な疲労が回復しにくくなるだけでなく、免疫力が低下して風邪をひきやすくなったり、日中の集中力や注意力が散漫になったりします。特に睡眠の前半(寝てから3〜4時間)に多く出現する傾向があるため、寝始めの環境を整えることが、深い睡眠を確保する上で鍵となります。

浅い睡眠(レム睡眠)

レム(REM)睡眠は、Rapid Eye Movement(急速眼球運動)の略で、その名の通り、閉じたまぶたの下で眼球が素早く動くのが特徴です。この段階では、脳は覚醒時に近い状態で活発に活動していますが、身体の筋肉は弛緩しており、「金縛り」の状態に近いと言えます。私たちが夢を見るのは、主にこのレム睡眠中です。

レム睡眠の主な役割は、「記憶の整理・定着」と「感情の整理」です。日中に学習したことや経験した出来事が、この時間帯に取捨選択され、長期的な記憶として脳に保存されます。また、嫌な記憶やストレスに関連する感情を和らげるなど、心のメンテナンスにも重要な役割を果たしています。

レム睡眠は、睡眠サイクルの後半、つまり朝方に近づくにつれて出現する割合が増える傾向があります。そのため、睡眠時間が不足すると、真っ先に削られてしまうのがレム睡眠です。レム睡眠が不足すると、記憶力が低下したり、イライラしやすくなったり、精神的に不安定になったりすることがあります。

睡眠効率

睡眠効率とは、「ベッドに入っていた合計時間(就床時間)のうち、実際に眠っていた時間の割合」を示す指標です。計算式は以下の通りです。

睡眠効率(%) = (総睡眠時間 ÷ 就床時間) × 100

例えば、夜11時にベッドに入り、朝7時に起きた場合、就床時間は8時間(480分)です。そのうち、実際に眠っていた時間が7時間(420分)だったとすると、睡眠効率は (420 ÷ 480) × 100 = 87.5% となります。

一般的に、健康な成人の理想的な睡眠効率は85%以上とされています。95%以上など、高すぎる場合は睡眠時間が足りていないサインの可能性もあります。この数値が低い場合、ベッドに入ってから寝つくまでに時間がかかっているか、夜中に何度も目が覚めている(中途覚醒)ことを意味します。睡眠時間を長く確保しているつもりでも、睡眠効率が低いと、実質的な睡眠時間は短くなり、睡眠の質も低下してしまいます。睡眠効率は、睡眠の質を客観的に評価するための非常に有用な指標です。

中途覚醒の回数と時間

中途覚醒とは、夜中に目が覚めてしまうことを指します。生理的な現象として、誰でも一晩に数回は短い覚醒を経験しており、そのほとんどは記憶に残りません。しかし、目が覚めたことをはっきりと認識したり、覚醒している時間が長くなったりすると、睡眠の分断が起こり、質が大きく低下します。

睡眠計測アプリは、体の大きな動きや音声を検知することで、この中途覚醒の回数や合計時間を記録します。このデータを見ることで、自分が意識していない覚醒がどれくらいあるのか、また、一度起きてしまうとどのくらいの時間眠れずにいるのかを客観的に把握できます。

中途覚醒の回数が多い、あるいは一度あたりの覚醒時間が長い場合は、その原因を探る必要があります。トイレが近い(夜間頻尿)、寝室が暑い・寒い、騒音、ストレス、あるいは睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている可能性も考えられます。

寝つくまでにかかる時間(睡眠潜時)

寝つくまでにかかる時間(睡眠潜時)は、ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間を示します。これも睡眠の質を評価する上で重要な指標です。

理想的な入眠時間は10分から20分程度とされています。これよりも極端に短い場合、例えばベッドに入ってすぐに(5分以内など)眠りに落ちてしまう場合は、慢性的な睡眠不足が蓄積している「睡眠負債」の状態である可能性が考えられます。

一方で、30分以上経ってもなかなか寝つけない状態が続く場合は、不眠症のサインかもしれません。寝つきが悪い原因としては、就寝前のスマートフォンの使用、カフェインの摂取、ストレスや不安、寝室環境の問題などが考えられます。このデータを記録し続けることで、寝つきが悪い日と良い日の行動パターンの違いを比較し、原因を特定する手がかりを得ることができます。

心拍数・呼吸数

高機能なウェアラブルデバイス(スマートウォッチやリングなど)は、睡眠中の心拍数や呼吸数の変動も記録できます。

睡眠中は、心身がリラックス状態に入るため、通常、心拍数や呼吸数は覚醒時よりも低く、安定します。 特に深い睡眠に入ると、心拍数は最も低くなります。睡眠データで心拍数の推移を見ることで、自分がどれだけリラックスして眠れているかの指標になります。例えば、就寝後すぐに心拍数が下がり、朝まで低い値で安定していれば、質の良い睡眠がとれている可能性が高いです。

逆に、睡眠中の心拍数が高いままであったり、大きく変動したりする場合は、ストレス、アルコールの影響、体調不良、あるいは睡眠時無呼吸症候群などのサインである可能性も考えられます。呼吸数も同様に、睡眠の質や健康状態を把握するための重要なデータとなります。

いびきや寝言

多くの睡眠計測アプリには、スマートフォンのマイクを利用して、睡眠中の音を録音・分析する機能が搭載されています。これにより、いびきや寝言の有無、大きさ、頻度などを記録できます。

いびきは、睡眠中に空気の通り道(上気道)が狭くなることで発生する音です。単なるいびきであれば問題ない場合も多いですが、非常に大きないびきや、いびきが途中で止まり、その後大きな呼吸とともに再開するようなパターンが見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を疑う必要があります。SASは、睡眠の質を著しく低下させるだけでなく、高血圧や心臓病などの生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

アプリのいびき記録は、医療的な診断に代わるものではありませんが、自分のいびきの状態を客観的に把握し、専門医への相談を検討するきっかけとして非常に役立ちます。

なぜ睡眠データの計測が重要なのか?

睡眠データを計測し、日々の記録を付けることには、単に「面白い」「自分の睡眠がわかる」以上の重要な意味があります。客観的なデータに基づいて自身の睡眠と向き合うことは、健康管理の質を向上させ、生活全体の質を高めるための強力なツールとなります。ここでは、睡眠データを計測することの重要性を3つの側面に分けて解説します。

睡眠の課題を客観的に把握できる

私たちの睡眠に関する悩みは、「なんだか寝た気がしない」「日中、理由もなく眠い」といった、非常に主観的で曖昧な感覚であることが少なくありません。このような感覚だけでは、問題の根本的な原因を特定し、具体的な対策を立てることは困難です。

睡眠データを計測する最大のメリットは、こうした主観的な感覚を、客観的で具体的な数値に置き換えられる点にあります。例えば、「寝た気がしない」という漠然とした不満が、データを見ると「総睡眠時間は7時間とれているが、深い睡眠が全体の5%しかない」という具体的な課題として浮かび上がってくるかもしれません。また、「寝つきが悪い」と感じていた人がデータを取ってみると、実際には寝つくまでの時間は15分程度で問題なく、むしろ「夜中に3回以上目が覚めている(中途覚醒)」ことが睡眠満足度を下げている原因だと判明することもあります。

このように、データは私たちの思い込みや感覚的なズレを補正し、本当の課題がどこにあるのかを正確に示してくれます。

- 睡眠時間が足りないのか?

- 深い睡眠が不足しているのか?

- レム睡眠が不足しているのか?

- 寝つき(睡眠潜時)に問題があるのか?

- 中途覚醒が多いのか?

これらの課題を正確に特定できれば、より的を絞った効果的な対策を講じることが可能になります。データに基づいた問題把握は、睡眠改善への最も確実な近道と言えるでしょう。

生活習慣との関係性を可視化できる

私たちの睡眠の質は、日中の過ごし方や寝る前の行動といった「生活習慣」に大きく左右されます。しかし、どの行動が自分の睡眠に良い影響を与え、どの行動が悪い影響を与えているのかを正確に把握するのは難しいものです。

睡眠データを継続的に記録することで、特定の行動と睡眠の質の間の因果関係を可視化できます。 多くの睡眠計測アプリには、その日の行動(運動、飲酒、カフェイン摂取、食事の時間など)をメモとして記録できる機能が付いています。この機能を活用し、睡眠データと照らし合わせることで、自分だけの「睡眠のトリセツ(取扱説明書)」を作成していくことができます。

例えば、以下のような発見があるかもしれません。

- 具体例1:運動と睡眠の関係

- 【行動】夕方に30分間のウォーキングをした。

- 【データ】その日の深い睡眠の時間が、普段より30分長かった。

- 【発見】「自分にとって、夕方の適度な運動は深い睡眠を増やす効果がある」という仮説が立てられる。

- 具体例2:食事と睡眠の関係

- 【行動】夜9時に脂っこい夕食を食べた。

- 【データ】寝つくまでの時間が40分かかり、中途覚醒も2回記録された。

- 【発見】「就寝直前の重い食事は、寝つきを悪くし、睡眠を不安定にさせる」という関係性が見えてくる。

- 具体例3:ストレスと睡眠の関係

- 【行動】仕事で大きなプレゼンがあり、一日中緊張していた。

- 【データ】睡眠中の平均心拍数が通常より10bpm高く、レム睡眠の割合が極端に少なかった。

- 【発見】「精神的なストレスは、心身をリラックスさせず、感情の整理を担うレム睡眠を妨げる」ということがデータで裏付けられる。

このように、日々の行動と睡眠データをセットで振り返る習慣をつけることで、漠然とした「こうした方が良いらしい」という一般論ではなく、「自分にとっては、これが効く」というパーソナライズされた改善策を見つけ出すことができるのです。これは、試行錯誤を繰り返し、自分に最適な睡眠環境と生活習慣を築き上げていく上で、非常に強力な武器となります。

日々の健康管理に役立つ

睡眠は、単に体を休ませるだけの時間ではありません。免疫機能の維持、ホルモンバランスの調整、自律神経の安定、メンタルヘルスの維持など、心身の健康を支えるあらゆる機能と密接に関わっています。睡眠は、日々の健康状態を映し出す「鏡」であり、そのデータをモニタリングすることは、総合的な健康管理に直結します。

例えば、高機能なウェアラブルデバイスで計測できる安静時心拍数や呼吸数、心拍変動(HRV)といったデータは、体調の微妙な変化を捉えることができます。

- 体調不良の早期発見: 風邪のひき始めや、身体がウイルスと戦っている時など、自覚症状が現れる前から安静時心拍数が上昇することがあります。睡眠データを見て「いつもより心拍数が高いな」と感じたら、その日は無理をせず休息を優先するといった判断ができます。

- オーバートレーニングの防止: 日々トレーニングに励んでいる人は、睡眠中の心拍数のデータを見ることで、体が回復しきれていない「オーバートレーニング」の状態を察知できます。回復が不十分なサインが見られたら、トレーニングの強度を調整するなど、怪我の予防に繋げられます。

- ストレスレベルのモニタリング: 精神的なストレスは自律神経のバランスを乱し、睡眠中の心拍数を上昇させたり、心拍変動を低下させたりします。これらのデータが悪い傾向を示している時は、自分がストレスを溜め込んでいるサインかもしれません。意識的にリラクゼーションの時間を取り入れるなど、メンタルケアのきっかけになります。

さらに、睡眠データを記録し、スコアなどを通じて日々の睡眠が評価されることは、健康的な生活を送る上でのモチベーション維持にも繋がります。「今日は良いスコアを出すために、早めにスマホを置いて寝よう」といったように、ゲーミフィケーションの要素が、健康的な行動を後押ししてくれるのです。継続的なデータ計測は、短期的な体調管理だけでなく、長期的な健康トレンドを把握し、生活習慣病のリスクを低減させていくための基盤となります。

睡眠データの見方と評価のポイント

睡眠データを計測し始めても、その数値が「良い」のか「悪い」のか、どのように解釈すればよいのか分からなければ、改善に活かすことはできません。ここでは、睡眠データを評価するための具体的なポイントと、理想とされる数値の目安について解説します。ただし、これらの数値はあくまで一般的な指標であり、最も大切なのは自分自身の体調と照らし合わせることです。

睡眠スコアとは?

多くの睡眠計測アプリやウェアラブルデバイスでは、その日の睡眠の質を総合的に評価し、「睡眠スコア」として100点満点などで表示します。これは、複雑な睡眠データを直感的に理解しやすくするための一つの工夫です。

このスコアは、通常、以下のような複数の要素を独自のアルゴリズムで組み合わせて算出されています。

- 睡眠時間: 眠っていた時間の長さ。

- 睡眠の質: 深い睡眠とレム睡眠の割合や時間。

- 睡眠の連続性: 中途覚醒の回数や時間の少なさ。

- 入眠潜時: 寝つくまでにかかった時間の短さ。

- タイミング: 体内時計に沿った規則正しい時間に眠れているか。

睡眠スコアは、自分の睡眠状態を手軽にチェックするための便利なバロメーターです。毎朝スコアを確認することで、前日の行動が睡眠にどう影響したかを振り返るきっかけになります。例えば、「スコアが高かった日は、夕方に運動をしていた」「スコアが低かった日は、寝る直前まで仕事をしていた」といった気づきが得られるでしょう。

ただし、注意点もあります。スコアの算出方法はメーカーやアプリによって異なり、その基準は公開されていません。 そのため、異なるデバイスやアプリのスコアを直接比較することに意味はありません。また、スコアの数字そのものに一喜一憂しすぎず、なぜそのスコアになったのか、内訳である各データ(深い睡眠の時間、中途覚醒の回数など)を確認し、具体的な課題を見つけ出すことが重要です。スコアはあくまで「健康診断の結果概要」のようなものと捉え、詳細なデータ分析への入り口として活用しましょう。

理想的な睡眠時間は?年代別の目安

必要な睡眠時間には個人差がありますが、科学的な研究に基づいて、年代ごとに推奨される睡眠時間が示されています。米国の非営利団体である米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation)が発表しているガイドラインは、世界的に広く参考にされています。

| 年代 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 新生児 (0〜3ヶ月) | 14〜17時間 |

| 乳児 (4〜11ヶ月) | 12〜15時間 |

| 幼児 (1〜2歳) | 11〜14時間 |

| 未就学児 (3〜5歳) | 10〜13時間 |

| 学齢期児童 (6〜13歳) | 9〜11時間 |

| ティーンエイジャー (14〜17歳) | 8〜10時間 |

| 若年成人 (18〜25歳) | 7〜9時間 |

| 成人 (26〜64歳) | 7〜9時間 |

| 高齢者 (65歳以上) | 7〜8時間 |

参照:National Sleep Foundation’s Sleep Time Duration Recommendations

この表からわかるように、ほとんどの成人にとっては7時間から9時間の睡眠が推奨されています。 まずは自分の睡眠時間がこの範囲に入っているかを確認してみましょう。

しかし、これはあくまで集団を対象とした平均的な推奨値です。遺伝的に6時間程度の睡眠で十分な「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」の人もいます。最終的に自分にとっての理想的な睡眠時間を見極めるには、「日中の状態」を基準にするのが最も確実です。

- 日中に強い眠気を感じないか?

- 集中力や注意力を維持できるか?

- 気分は安定しているか?

これらの問いに対して「はい」と答えられるのであれば、たとえ睡眠時間が7時間未満であっても、それがあなたにとっての最適な睡眠時間である可能性があります。逆に、8時間寝ていても日中眠くて仕方がない場合は、さらに長い睡眠時間が必要か、あるいは睡眠の質に問題があるのかもしれません。データを参考にしつつ、自身の体感を最も重視して、最適な睡眠時間を探求していくことが大切です。

「深い睡眠」の理想的な割合と時間

深い睡眠(徐波睡眠)は、脳と身体の回復に不可欠な、睡眠の質を決定づける最も重要な要素の一つです。

一般的に、健康な成人の場合、深い睡眠が総睡眠時間に占める理想的な割合は15%〜25%程度と言われています。例えば、8時間(480分)眠った場合、そのうちの15%〜25%というと、約72分〜120分が深い睡眠の目安となります。

あなたの睡眠データを見て、この範囲に収まっているか確認してみましょう。もし、この割合が著しく低い場合(例えば10%未満)、たとえ睡眠時間が長くても、身体的な疲労が抜けにくく、日中の倦怠感に繋がっている可能性があります。

深い睡眠の割合に影響を与える要因は様々です。

- 年齢: 深い睡眠は加齢とともに自然に減少する傾向があります。高齢になると、割合が5%〜10%程度になることも珍しくありません。

- アルコール: アルコールは寝つきを良くする効果がありますが、睡眠の後半部分で深い睡眠を妨げ、睡眠の質を大きく低下させます。

- 運動: 日中の適度な運動は、深い睡眠を増やす効果があることが知られています。

- ストレス: 精神的なストレスや不安は、心身を緊張させ、深い睡眠に入るのを妨げます。

深い睡眠は特に睡眠の前半(寝始めから3〜4時間)に集中して出現します。そのため、就寝前のリラックスタイムを確保し、スムーズに入眠できる環境を整えることが、質の高い深い睡眠を確保する上で非常に重要です。

「レム睡眠」の理想的な割合と時間

レム睡眠は、記憶の定着や感情の整理といった、精神的な健康維持に重要な役割を担っています。

健康な成人の場合、レム睡眠が総睡眠時間に占める理想的な割合は、深い睡眠と同様に20%〜25%程度とされています。8時間(480分)の睡眠であれば、約96分〜120分が目安となります。

レム睡眠は、約90〜120分の睡眠サイクルの中で、ノンレム睡眠の後に現れます。そして、睡眠の後半、つまり朝方に近づくにつれて、一回あたりの出現時間が長くなるという特徴があります。これは、夜が明ける前に、その日に処理すべき記憶や感情の整理を仕上げていると考えることができます。

この特徴からわかるように、レム睡眠を十分に確保するためには、何よりもまず総睡眠時間をしっかりと確保することが不可欠です。例えば、いつもより1時間早く起きるなど、睡眠時間を削ってしまうと、最も影響を受けるのがこのレム睡眠です。レム睡眠が不足すると、学習効率が落ちたり、イライラしやすくなったり、ストレスへの耐性が弱まったりする可能性があります。

もしあなたのデータでレム睡眠の割合が低い場合は、まずは全体の睡眠時間を延ばすことを検討してみましょう。また、ストレスもレム睡眠を妨げる大きな要因となるため、リラックスできる時間を持つことも大切です。

自分の睡眠パターンを把握する

睡眠データを評価する上で非常に重要なのは、1日だけのデータで一喜一憂するのではなく、長期間(最低でも1〜2週間)のデータを見て、自分の「睡眠パターン」や「傾向」を把握することです。

- 平日と休日の比較: 多くの人は、平日は睡眠不足気味で、休日に「寝だめ」をする傾向があります。データを見ることで、平日の睡眠時間と休日の睡眠時間の差がどれくらいあるか(社会的ジェットラグ)を客観的に把握できます。この差が大きいほど、体内時計が乱れやすく、週明けの月曜日に体調を崩しやすくなります。

- 曜日ごとの傾向: 「日曜の夜は、月曜日からの仕事のプレッシャーで寝つきが悪い」「金曜の夜は、気が緩んで夜更かししてしまい、就寝時間が遅くなりがち」といった、曜日ごとのパターンが見えてくることがあります。

- 週単位・月単位での変化: 長期的にデータを見ることで、季節の変化や仕事の繁忙期、プライベートのイベントなどが、自分の睡眠にどのような影響を与えているかを把握できます。

自分の睡眠パターンを把握できれば、先回りして対策を打つことができます。例えば、「日曜の夜は寝つきが悪い」というパターンがわかっていれば、その日は特にリラックスできる活動(ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、軽いストレッチをするなど)を意識的に取り入れることができます。

データは点ではなく線で捉えることが重要です。継続的な記録を通じて自分だけの睡眠の傾向を読み解き、生活習慣の改善に繋げていくことが、睡眠データ活用の本質と言えるでしょう。

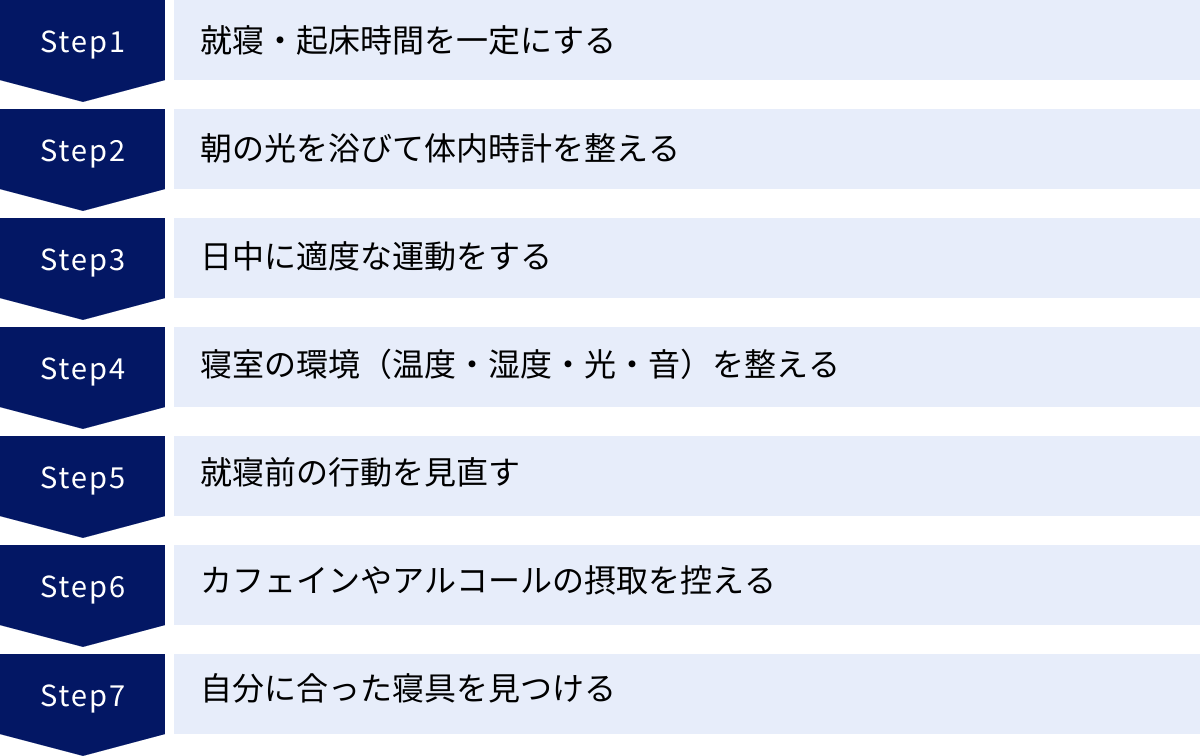

睡眠データを活用して睡眠の質を高める7つの方法

睡眠データを分析して自分の課題が見えてきたら、次はいよいよ具体的な改善アクションに移る段階です。ここでは、科学的にも効果が認められている、睡眠の質を高めるための7つの基本的な方法を詳しく解説します。これらの方法を実践し、その結果が睡眠データにどう反映されるかを確認するサイクルを繰り返すことで、着実に睡眠を改善していくことができます。

① 就寝・起床時間を一定にする

睡眠改善の最も基本的かつ強力な方法は、毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることです。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。

就寝・起床時間がバラバラだと、この体内時計が混乱してしまいます。例えば、平日は6時起き、休日は10時起きといった生活を続けていると、体はどちらの時刻に合わせればよいのかわからなくなり、時差ボケのような状態(社会的ジェットラグ)に陥ります。その結果、休日にしっかり寝たつもりでも、月曜日の朝に起きるのが非常につらくなるのです。

理想は、休日であっても平日との起床・就寝時間のズレを1〜2時間以内に収めること。 これを実践するだけで、体内時計のリズムが安定し、寝つきが良くなったり、朝の目覚めが改善されたりする効果が期待できます。最初はつらく感じるかもしれませんが、まずは起床時間を一定にすることから始めてみましょう。体がその時間に起きることに慣れてくると、夜も自然と同じような時間に眠くなるはずです。睡眠データで、就寝・起床時間のばらつきが小さくなっていくのを確認しながら、習慣化を目指しましょう。

② 朝の光を浴びて体内時計を整える

体内時計を正確にリセットするために、就寝・起床時間の固定と並んで重要なのが「光」です。特に朝の太陽光には、体内時計をリセットし、24時間周期に調整する強力な効果があります。

私たちの脳内では、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」が分泌されています。メラトニンは、夜になると分泌量が増えて眠気を誘い、朝、光を浴びることで分泌が抑制され、覚醒を促します。そして重要なのは、朝に光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まるという点です。

つまり、朝7時に起きて太陽の光をしっかりと浴びると、その約14〜16時間後である夜9時〜11時頃に自然な眠気が訪れる、というサイクルが作られるのです。

具体的なアクションとしては、

- 起床後すぐにカーテンを開け、部屋に太陽の光を取り入れる。

- ベランダや庭に出て、15〜30分程度、直接光を浴びる(曇りや雨の日でも屋外の光は効果的です)。

- 通勤・通学時に一駅手前で降りて歩くなど、朝に屋外で過ごす時間を設ける。

これを習慣にすることで、体内時計が強力にリセットされ、夜の寝つきの改善と朝のすっきりとした目覚めに繋がります。睡眠データ上では、「寝つくまでにかかる時間(睡眠潜時)」の短縮として現れるかもしれません。

③ 日中に適度な運動をする

日中の活動量、特に適度な運動は、夜の睡眠の質、特に「深い睡眠」を増やす上で非常に効果的です。運動をすると、体温が一時的に上昇します。そして、運動後、時間をかけて体温が徐々に下がっていく過程で、強い眠気が誘発されるのです。また、適度な肉体的疲労は、心地よい眠りのための重要な要素となります。

研究では、ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動を習慣的に行うことで、寝つきが良くなり、深い睡眠の時間が増加することが示されています。

ただし、運動を行うタイミングには注意が必要です。就寝直前(1〜2時間前)に激しい運動をすると、交感神経が活発になり、体温も上昇したままになるため、かえって寝つきを妨げてしまいます。 運動は、就寝の3時間以上前、できれば夕方頃までに行うのが最も効果的です。

忙しくてまとまった運動時間が取れない場合でも、

- エレベーターではなく階段を使う。

- 少し早歩きを意識する。

- 寝る前に軽いストレッチを行う。

といった小さな工夫でも効果は期待できます。運動をした日の睡眠データと、しなかった日のデータを比較し、「深い睡眠」の割合や時間が増加しているかを確認してみましょう。その効果を実感できれば、運動を続けるモチベーションにも繋がります。

④ 寝室の環境(温度・湿度・光・音)を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。どんなに良い生活習慣を心がけていても、寝室が快適でなければ質の高い睡眠は得られません。以下の4つの要素を見直してみましょう。

- 温度・湿度: 快適な睡眠のためには、寝室の温度と湿度の管理が重要です。理想的な室温は夏場で25〜28℃、冬場で18〜22℃程度、湿度は年間を通して50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、季節に応じて快適な環境を保ちましょう。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、わずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光性の高いカーテンを利用したり、電子機器のLEDライトにテープを貼ったりするなどの工夫が有効です。アイマスクの活用もおすすめです。

- 音: 生活音や交通騒音などが気になる場合は、耳栓の使用が効果的です。また、突発的な音をかき消すために、雨音や川のせせらぎのような「ホワイトノイズ」や「ピンクノイズ」を流すのも一つの方法です。専用のアプリや機器も市販されています。

- 香り: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のあるアロマを寝室で使うのも良いでしょう。

これらの環境を整えることで、睡眠データ上では「中途覚醒」の回数が減少し、「睡眠効率」が向上するといった変化が見られるはずです。

⑤ 就寝前の行動を見直す

寝る前の数時間にどう過ごすかは、スムーズな入眠と睡眠の質に直接的な影響を与えます。「スリープ・ハイジーン(睡眠衛生)」とも呼ばれる、就寝前の良い習慣を身につけましょう。

スマートフォンの利用を控える

スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光と同様にメラトニンの分泌を抑制する作用があります。夜、特に就寝前にこの光を浴びてしまうと、脳が「まだ昼間だ」と錯覚し、覚醒してしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。

理想は、就寝の1〜2時間前にはスマートフォンの利用をやめること。 どうしても利用する場合は、画面の明るさを最低限にしたり、ブルーライトカット機能(Night Shiftモードなど)を活用したりしましょう。しかし、最も効果的なのは、物理的にスマートフォンを寝室に持ち込まないことです。代わりに読書や音楽、瞑想など、リラックスできる活動に時間を使いましょう。

就寝3時間前までに食事を済ませる

就寝直前に食事をすると、消化器官が活発に働かなければならず、身体が休息モードに入れません。特に脂っこいものや量の多い食事は、消化に時間がかかり、睡眠の質を大きく低下させます。胃もたれなどで夜中に目が覚める原因にもなります。

夕食は、できるだけ就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。もし仕事などで遅くなってしまった場合は、お粥やスープ、うどんなど、消化の良いものを少量摂る程度に留めましょう。

就寝90分前までに入浴する

人の体は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じるようにできています。このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。

38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かると、深部体温が一時的に上昇します。そして、入浴後、約90分かけてゆっくりと体温が下がっていき、ちょうど良いタイミングで自然な眠気が訪れます。 そのため、入浴は就寝の90〜120分前に済ませるのがベストタイミングです。熱すぎるお湯や長時間の入浴は、交感神経を刺激して逆に覚醒させてしまうため注意しましょう。

⑥ カフェインやアルコールの摂取を控える

コーヒーやお茶に含まれるカフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は個人差がありますが、体内で半減するまでに4〜5時間、完全に分解されるまでにはさらに時間がかかります。 午後3時以降にカフェインを摂取すると、夜の寝つきに影響を及ぼす可能性があります。眠りに敏感な人は、午前中までに留めておくのが賢明です。

また、「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは一時的に寝つきを良くするものの、利尿作用によって夜中にトイレで目覚めやすくなります。 さらに、アルコールが体内で分解される過程で発生するアセトアルデヒドという物質が交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅くし、特にレム睡眠を著しく減少させます。 睡眠データを取っていると、飲酒した日の夜は中途覚醒が増え、レム睡眠の割合が極端に低くなるのがはっきりとわかるはずです。質の高い睡眠を求めるなら、就寝前の飲酒は避けるべきです。

⑦ 自分に合った寝具を見つける

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。高価なものが必ずしも良いとは限らず、自分の体格や寝姿勢に合ったものを選ぶことが何よりも大切です。

- マットレス: 柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると体圧がうまく分散されず、血行不良や寝返りの妨げになります。立っている時と同じ自然なS字カーブを保ったまま寝られる硬さが理想です。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。マットレスと同様に、自然な寝姿勢をサポートしてくれる高さのものを選びましょう。横向きで寝ることが多い人は、肩幅を考慮した少し高めの枕が必要です。

- 掛け布団: 季節に合った保温性と、寝返りを妨げない軽さが重要です。吸湿性・放湿性に優れた素材を選ぶと、蒸れにくく快適な睡眠環境を保てます。

寝具は実際に試してみないとわからない部分も多いため、可能であればショールームなどで専門のアドバイザーに相談しながら、いくつか試してみることをお勧めします。寝具を変えただけで、睡眠データ上の深い睡眠が増えたり、中途覚醒が減ったりと、劇的な改善が見られることも少なくありません。

睡眠データを計測できるおすすめアプリ・デバイス10選

自分の睡眠を可視化し、改善のサイクルを回していくためには、信頼できる計測ツールが不可欠です。現在では、手軽なスマートフォンアプリから高精度なウェアラブルデバイスまで、多種多様な選択肢があります。ここでは、ツールを選ぶ際のポイントと、具体的なおすすめアプリ・デバイスを紹介します。

睡眠計測ツールを選ぶ際の3つのポイント

数あるツールの中から自分に合ったものを選ぶために、以下の3つのポイントを考慮しましょう。

① 計測の精度

睡眠計測の精度は、使用されているセンサーの種類に大きく依存します。

- スマートフォンアプリ: 主に、寝返りなどの体の動きを検知する「加速度センサー」と、いびきや寝言を検知する「マイク」を使用します。手軽ですが、ベッドの揺れや同室の人の音を拾ってしまう可能性があり、精度はウェアラブルデバイスに劣る場合があります。

- ウェアラブルデバイス(スマートウォッチ、リングなど): 加速度センサーに加え、体に密着しているため「心拍数センサー」や「血中酸素ウェルネスセンサー」「皮膚温センサー」などを搭載しています。これらの情報を組み合わせることで、睡眠段階(深い、浅い、レム)をより正確に推定できます。一般的に、より高い精度を求めるならウェアラブルデバイスが有利です。

② 操作のしやすさ

睡眠計測は毎日続けることが重要です。そのため、ストレスなく使える操作性(UI/UX)は非常に大切な要素です。

- 自動計測か手動か: ウェアラブルデバイスの多くは、着けて眠るだけで自動的に睡眠を記録してくれます。一方、アプリの中には就寝時に「開始」ボタンを押す必要があるものもあります。手間をかけたくない人は自動計測タイプがおすすめです。

- データの見やすさ: 計測結果がグラフやスコアで直感的に表示され、過去のデータとの比較がしやすいかどうかも確認しましょう。専門的すぎず、初心者でも理解しやすいデザインのものが続けやすいです。

- 設定の簡単さ: 最初の設定や日々の操作がシンプルであることも、継続の鍵となります。

③ 他の機能やデバイスとの連携

睡眠計測以外の付加機能も、ツール選びの重要なポイントです。

- スマートアラーム: 眠りが浅いタイミング(レム睡眠や浅いノンレム睡眠中)を狙ってアラームを鳴らし、すっきりとした目覚めをサポートする機能です。多くの睡眠アプリやデバイスに搭載されています。

- 行動記録・メモ機能: その日の運動や食事、気分などを記録し、睡眠データとの相関を分析できる機能は、睡眠改善に非常に役立ちます。

- 他のヘルスケアアプリとの連携: Appleの「ヘルスケア」やGoogleの「Google Fit」など、他の健康管理プラットフォームとデータを同期できると、睡眠だけでなく活動量や体重など、健康情報を一元管理できて便利です。

おすすめの睡眠計測アプリ5選

まずはスマートフォンだけで手軽に始めたい方向けに、人気の睡眠計測アプリを5つ紹介します。

| アプリ名 | 特徴 | 計測方法 | 料金(目安) |

|---|---|---|---|

| Somnus (ソムナス) | 睡眠の専門家が監修した改善プログラムや、ユーザー同士で励まし合えるSNS機能が特徴。 | 加速度センサー、マイク | 基本無料(一部有料機能あり) |

| 熟睡アラーム | 豊富なアラーム音や「おやすみ導入サウンド」が充実。いびきの録音・再生機能も人気。 | 加速度センサー、マイク | 基本無料(有料版あり) |

| Sleep Cycle | スマートアラームの先駆け的存在。独自の音響分析技術で、枕元に置くだけで高精度な計測が可能。 | マイク、加速度センサー | 基本無料(一部有料機能あり) |

| Pillow | 美しく洗練されたUIが特徴。Apple Watchとの連携に強く、詳細な心拍数分析などが可能。 | 加速度センサー、マイク(Apple Watch併用で心拍数も) | 基本無料(一部有料機能あり) |

| Pokémon Sleep | 「睡眠をエンターテイメント化」がコンセプト。寝ることでポケモンを集め、楽しみながら睡眠習慣が身につく。 | 加速度センサー、マイク | 基本無料(アプリ内課金あり) |

① Somnus (ソムナス)

専門家監修の信頼性と、ユーザーコミュニティによるモチベーション維持が魅力のアプリです。単に計測するだけでなく、データに基づいた具体的な改善アドバイスを受けたい人におすすめです。

参照:株式会社S’UIM 公式サイト

② 熟睡アラーム

特に「音」にこだわった機能が充実しています。スマートアラームで気持ちよく目覚めたい人や、自分のいびきを確認してみたい人に適しています。シンプルな操作性も魅力です。

参照:株式会社C2(シーツー)公式サイト

③ Sleep Cycle

長年の実績と独自の音響分析技術による計測精度の高さに定評があります。マイクを使って呼吸音から睡眠段階を分析するため、ベッドのどこに置いても計測しやすいのが特徴です。

参照:Sleep Cycle AB 公式サイト

④ Pillow

Apple製品ユーザー、特にApple Watchを持っている人にとって最適な選択肢の一つです。iPhone単体でも使えますが、Apple Watchと連携させることで、心拍数など、より詳細なデータを取得し、美しいグラフで分析できます。

参照:NeyBox Digital Ltd. App Storeページ

⑤ Pokémon Sleep (ポケモンスリープ)

睡眠計測の習慣化が難しいと感じる人に最適なアプリです。毎晩寝るのが楽しみになるゲーム設計で、知らず知らずのうちに規則正しい睡眠リズムが身についていきます。家族で楽しむのも良いでしょう。

参照:株式会社ポケモン 公式サイト

おすすめのウェアラブルデバイス5選

より高精度なデータ計測と、活動量など他の健康指標との連携を求めるなら、ウェアラブルデバイスがおすすめです。

| デバイス名 | タイプ | 主な特徴 | 価格帯(目安) |

|---|---|---|---|

| Apple Watch | 腕時計 | 睡眠ステージ(コア、深い、レム)を詳細に記録。ヘルスケアアプリとのシームレスな連携が強み。 | 39,800円〜 |

| Fitbit | 腕時計/トラッカー | 独自の「睡眠スコア」と、睡眠パターンを動物に例える「睡眠プロフィール」で楽しく分析できる。 | 12,800円〜 |

| Google Pixel Watch | 腕時計 | Fitbitの睡眠計測技術を搭載。Googleの各種サービスとの連携もスムーズ。 | 51,800円〜 |

| Oura Ring (オーラリング) | 指輪 | 睡眠中も気にならない装着感。睡眠データから日中の活動準備度を示す「コンディションスコア」が特徴的。 | 48,000円〜 |

| Garmin | 腕時計 | 睡眠による回復度と日中のストレスを数値化する「Body Battery」機能で、エネルギーレベルを可視化。 | 27,800円〜 |

① Apple Watch

iPhoneユーザーにとって最も連携がスムーズなデバイスです。睡眠データだけでなく、心拍数、血中酸素ウェルネス、心電図(一部モデル)など、総合的な健康管理ツールとして非常に高性能です。

参照:Apple (日本) 公式サイト

② Fitbit

睡眠トラッキングのパイオニアの一つで、データ分析のわかりやすさに定評があります。有料プランでは、より詳細な分析やガイド付きプログラムも利用でき、本気で睡眠改善に取り組みたい人におすすめです。

参照:Fitbit 公式サイト

③ Google Pixel Watch

Fitbitの買収により、その高精度な睡眠計測アルゴリズムを搭載しています。Wear OSによるスマートウォッチとしての機能性と、優れた健康管理機能を両立させたいAndroidユーザーに適しています。

参照:Google Store 公式サイト

④ Oura Ring (オーラリング)

腕時計の装着感が苦手な人にとって、指輪型のOura Ringは画期的な選択肢です。指の動脈から高精度なデータを取得し、特に睡眠と回復度の分析に優れています。日々のコンディションを整えたいアスリートやビジネスパーソンから高い支持を得ています。

参照:Oura Ring 公式サイト

⑤ Garmin

主にアスリートやアウトドア愛好家向けのGPSウォッチで知られていますが、健康管理機能も非常に充実しています。「Body Battery」機能は、睡眠による回復と日中の活動による消耗を一つの指標で示すユニークな機能で、自分のエネルギー残量を直感的に把握できます。

参照:Garmin 日本 公式サイト

※価格は2024年5月時点の公式ストアでの最安モデルを参考に記載しています。変動する可能性があるため、詳細は公式サイトでご確認ください。

睡眠データを活用する際の注意点

睡眠データの計測は非常に有用ですが、使い方を誤るとかえってストレスの原因になり、睡眠に悪影響を及ぼす可能性もあります。データを最大限に活用しつつ、その罠に陥らないために、以下の3つの点に注意しましょう。

データはあくまで目安と捉える

まず大前提として理解しておくべきことは、市販のアプリやウェアラブルデバイスによる睡眠データは、医療機関で用いられる終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査のような、医療レベルの正確性を持つものではないということです。これらのデバイスは、体の動きや心拍数などの間接的な情報から睡眠状態を「推定」しているにすぎません。

そのため、データ上の「深い睡眠が5分足りない」「レム睡眠の割合が理想より低い」といった細かな数値のブレに、過度に神経質になる必要はありません。重要なのは、日々のデータの絶対値ではなく、長期的な「傾向」を把握することです。

- 「最近、中途覚醒の回数が増えているな」

- 「運動を始めたら、深い睡眠の時間が増える傾向にあるな」

- 「週末に夜更かしすると、週明けの睡眠効率が下がるな」

このように、データは自分の睡眠パターンや、生活習慣との関連性を探るための「ヒント」として活用しましょう。データの数字そのものではなく、データが示唆するトレンドやパターンに目を向けることが、賢いデータ活用の第一歩です。

データに一喜一憂しすぎない

睡眠データを毎日チェックしていると、どうしてもスコアや数値の良し悪しが気になってしまうものです。しかし、スコアが良かった日に喜び、悪かった日に落ち込む、ということを繰り返していると、次第に「良いスコアを出さなければ」というプレッシャーが生まれてしまいます。

この状態が悪化すると、「オルトソムニア(Orthosomnia)」と呼ばれる、新しいタイプの不眠に繋がる可能性があります。オルトソムニアとは、「正しい(Ortho)睡眠(Somnia)」を追求するあまり、計測されたデータに固執し、それが不安やストレスとなってかえって眠れなくなってしまう状態を指します。例えば、「昨日はスコアが悪かったから、今日こそは完璧に眠らないと」と意気込むことで、心身が緊張してしまい、結果的に寝つきが悪くなる、という悪循環です。

これを避けるためには、悪いデータが出た時こそ冷静になることが重要です。その日のスコアが悪くても、「なぜだろう?昨日は寝る前にスマホを見てしまったからかな」「仕事のストレスが原因かもしれない」と、原因を客観的に分析し、「じゃあ、今夜はこうしてみよう」と前向きな改善策に繋げる材料として捉えましょう。データは自分を評価するための採点表ではなく、改善のための分析ツールである、という意識を持つことが大切です。

日中の眠気や体調を最も重視する

睡眠データを活用する上で、忘れてはならない最も重要なことがあります。それは、睡眠の質の最終的な評価基準は、データではなく「日中のあなたの体調」であるということです。

どんなに睡眠スコアが100点満点で、深い睡眠やレム睡眠の割合が理想的であったとしても、日中に耐えがたい眠気を感じたり、集中力が続かなかったり、気分が落ち込んだりするのであれば、その睡眠はあなたにとって「質の良い睡眠」とは言えません。デバイスが捉えきれていない、何らかの問題が隠れている可能性があります。

逆に、データ上では睡眠時間が短かったり、スコアが低かったりした日でも、日中を元気に、パフォーマンス高く過ごせたのであれば、それほど心配する必要はないでしょう。その日の睡眠は、あなたにとって必要十分な回復をもたらしてくれたと言えます。

常に「データ」と「自分の体感」をセットで考える習慣をつけましょう。「データは良いけれど、体感は悪い」あるいは「データは悪いけれど、体感は良い」といったズレが生じた時こそ、睡眠について深く考える良い機会です。なぜズレが生じているのかを考察することで、データだけでは見えてこない、自分だけの睡眠の真実に近づくことができます。究極のゴールは、良いデータを出すことではなく、日中を快適に過ごすこと。この目的を忘れないようにしましょう。

セルフケアで改善しない場合は専門家への相談も検討

この記事で紹介したような生活習慣の改善や睡眠環境の整備を試みても、睡眠の悩みが一向に改善しない場合や、特定の深刻な症状が見られる場合は、単なる睡眠不足や質の低下ではなく、治療が必要な病気が隠れている可能性があります。セルフケアには限界があることを認識し、適切なタイミングで専門家の助けを求めることが重要です。

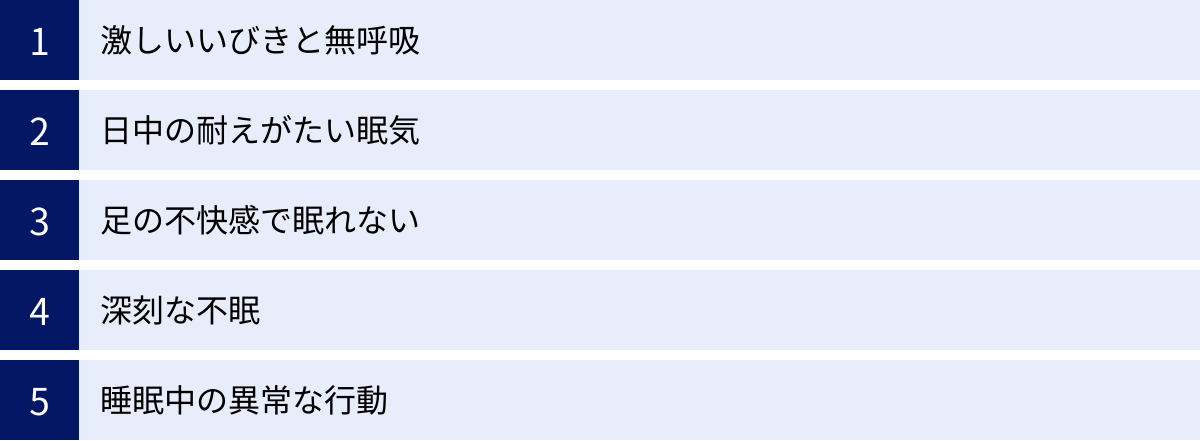

専門家への相談を検討すべき症状

以下のような症状が1ヶ月以上続いている場合は、自己判断で放置せず、専門の医療機関を受診することを強く推奨します。睡眠計測アプリのデータ(特にいびきの録音など)は、医師に症状を説明する際の客観的な資料として役立つことがあります。

- 激しいいびきと無呼吸: 家族などから「睡眠中に呼吸が止まっている」と指摘されたことがある。大きないびきの後に、静かになり、その後「ガッ」という大きな音とともに呼吸を再開する。これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な症状です。

- 日中の耐えがたい眠気: 夜に十分な睡眠時間をとっているはずなのに、日中に突然、抗いがたい強い眠気に襲われる。会議中や運転中など、起きていなければならない状況でも眠り込んでしまう。これはナルコレプシーなどの過眠症の可能性があります。

- 足の不快感で眠れない: 就寝しようと横になると、脚(特にふくらはぎや足の裏)に「むずむずする」「虫が這うような」「じりじりする」といった、なんとも言えない不快な感覚が現れ、脚を動かさずにいられなくなる。これはむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)が疑われます。

- 深刻な不眠: 寝つきが悪い(入眠障害)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまう(早朝覚醒)といった症状が週に3日以上あり、それが原因で日中の活動に支障が出ている状態が1ヶ月以上続く場合は、慢性不眠症として治療が必要な場合があります。

- 睡眠中の異常な行動: 睡眠中に大声で叫んだり、暴れたり、歩き回ったりする(夢遊病など)。これはレム睡眠行動障害などの睡眠随伴症の可能性があります。

これらの症状は、意志の力だけでコントロールできるものではありません。適切な診断と治療を受けることで、症状が劇的に改善するケースも多いため、決して一人で抱え込まないでください。

何科を受診すればよいか?

睡眠に関する悩みで医療機関を受診する場合、どの診療科に行けばよいか迷うかもしれません。症状によって適切な診療科は異なります。

- 精神科・心療内科: 不眠症、過眠症、概日リズム睡眠障害など、睡眠に関する悩みを幅広く扱っています。特に、ストレスや気分の落ち込みなどが不眠の原因として考えられる場合は、まずこれらの科に相談するのが一般的です。

- 耳鼻咽喉科・呼吸器内科: 激しいいびきや睡眠中の無呼吸が主な症状である場合は、気道や呼吸器の専門家であるこれらの科が適しています。睡眠時無呼吸症候群の検査や治療(CPAP療法など)を行っています。

- 脳神経内科・神経内科: むずむず脚症候群やレム睡眠行動障害など、神経系の病気が疑われる場合は、これらの科が専門となります。

- 睡眠外来・睡眠センター: 上記のような診療科の医師が連携し、睡眠障害全般を専門的に診断・治療する「睡眠外来」や「睡眠センター」を設置している病院もあります。どこに相談すればよいか分からない場合は、こうした専門外来を探してみるのが最も確実です。日本睡眠学会のウェブサイトなどで、認定医や認定医療機関を探すことができます。

まずは、かかりつけの内科医に相談し、症状に応じて適切な専門医を紹介してもらうという方法もあります。大切なのは、専門家の診断を仰ぐという一歩を踏み出すことです。質の高い睡眠を取り戻し、健康で活力に満ちた毎日を送るために、勇気を持って専門の扉を叩いてみましょう。