「最近よく眠れていない気がする」「朝起きるのがつらい」といった悩みを抱えていませんか。現代社会では、ストレスや不規則な生活習慣により、多くの人が睡眠に関する課題を抱えています。質の高い睡眠は、心身の健康維持、日中のパフォーマンス向上、そして美容にとっても不可欠です。

この記事では、そんな睡眠の悩みを解決する強力なサポーターとなる「睡眠アプリ」について、その基本から徹底的に解説します。睡眠アプリがどのような仕組みで睡眠の質を可視化し、改善に導くのか、具体的な機能やメリット、選ぶ際のポイントまでを網羅的にご紹介。さらに、2024年最新のおすすめアプリも厳選して紹介しますので、自分にぴったりの一つがきっと見つかるはずです。

睡眠アプリを賢く活用し、毎日の睡眠を最高のコンディションへと導く第一歩を踏み出してみましょう。

目次

睡眠アプリとは?

睡眠アプリは、スマートフォンやスマートウォッチを活用して、日々の睡眠を手軽に記録・分析し、その質の向上をサポートしてくれるアプリケーションです。かつては専門的な機器でしか計測できなかった睡眠の状態を、身近なデバイスで可視化できるようになったことで、多くの人々が自身の睡眠と向き合うきっかけを提供しています。ここでは、睡眠アプリの基本的な役割と、それがどのようにして睡眠の質を向上させるのか、その仕組みについて詳しく掘り下げていきます。

睡眠の質を可視化して改善をサポートするツール

睡眠アプリの最も基本的な役割は、「目に見えない睡眠の状態を、客観的なデータとして可視化する」ことです。「なんとなく寝不足だ」という曖昧な感覚を、「昨夜の深い睡眠は〇時間〇分で、目標より30分短かった」という具体的な数値やグラフで示してくれます。

この可視化は、主にスマートフォンに内蔵されている加速度センサーやマイクといった機能を利用して行われます。

- 加速度センサーによる体動検知:私たちが眠っている間、体の動きは睡眠の深さと密接に関連しています。深いノンレム睡眠中はほとんど動かず、眠りが浅くなる(レム睡眠や覚醒に近い状態)と寝返りを打つなど体動が増えます。睡眠アプリは、枕元に置かれたスマートフォンの加速度センサーでこの微細な振動を検知し、睡眠のサイクル(深い睡眠・浅い睡眠)を推定します。

- マイクによる音声検知:マイクは、いびきや寝言、歯ぎしりといった睡眠中の音を録音・分析するために使用されます。特にいびきは、睡眠の質を低下させるだけでなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のような健康上の問題を示唆するサインである可能性もあり、自身の状態を把握する上で重要な情報となります。

これらのセンサーから得られた情報は、アプリ内で総合的に分析され、以下のような指標でユーザーに提示されます。

- 睡眠時間:実際に眠っていた合計時間。

- 睡眠効率:ベッドにいた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合。

- 睡眠サイクル:深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠のそれぞれの時間と割合。

- 入眠潜時:ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間。

- 中途覚醒:夜中に目が覚めた回数や時間。

このように、睡眠アプリは単なる時間計測ツールではありません。睡眠の「量」だけでなく「質」を多角的に評価し、ユーザーが自身の睡眠パターンを正確に理解するための強力なツールなのです。これにより、日中の眠気や倦怠感の原因が、単なる睡眠不足なのか、それとも深い睡眠が足りていないといった質的な問題なのかを切り分けて考えることが可能になります。

睡眠アプリで睡眠の質が向上する仕組み

睡眠データを可視化するだけでは、睡眠の質は直接的には向上しません。睡眠アプリが真価を発揮するのは、可視化されたデータをもとに、ユーザーが「改善のための行動」を起こすのをサポートする点にあります。このプロセスは、ビジネスでよく用いられるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)に例えると非常に分かりやすいです。

- Check(評価・分析):まずは睡眠アプリで毎晩の睡眠を計測します。これが「Check」の段階です。アプリが提示する睡眠スコアやグラフ、日々の推移を確認し、「今週は週末にかけて深い睡眠が減っている」「ストレスを感じた日は入眠に時間がかかっている」といった自分の睡眠の現状と課題を客観的に把握します。

- Action(改善):次に、分析結果から見えた課題に対する改善策を考え、実行します。これが「Action」です。例えば、「深い睡眠を増やすために、就寝前のカフェインを控えてみよう」「入眠をスムーズにするために、アプリの入眠サポートサウンドを試してみよう」といった具体的な行動を起こします。多くのアプリは、データに基づいて「就寝30分前にはリラックスする時間を作りましょう」といったパーソナライズされたアドバイスを提供し、この改善活動を後押ししてくれます。

- Plan(計画):改善行動を継続するために、次の計画を立てます。これが「Plan」です。例えば、「今週は毎日24時までに就寝し、就寝前の30分は読書をする」といった具体的な目標を設定します。アプリの就寝リマインダー機能などを活用するのも有効です。

- Do(実行):計画に沿って生活し、毎晩の睡眠を計測します。これが「Do」です。

このPDCAサイクルを日々繰り返すことで、ユーザーは自身の生活習慣と睡眠の質の因果関係を学び、自分だけの「快眠マニュアル」を構築していくことができます。「運動した日はよく眠れる」「遅い時間の食事は睡眠の質を下げる」といった発見が、持続的な睡眠改善へと繋がるのです。

さらに、近年の睡眠アプリはゲーミフィケーションの要素を取り入れ、このサイクルを楽しく続けられるような工夫が凝らされているものもあります。例えば、目標睡眠時間を達成するとポイントが貯まったり、キャラクターが成長したりする機能です。これにより、義務感からではなく、楽しみながら自然と健康的な睡眠習慣が身についていくのです。

睡眠アプリの主な機能

睡眠アプリは、単に睡眠時間を記録するだけのツールではありません。ユーザーの睡眠を多角的にサポートし、質の高い眠りと爽快な目覚めを実現するための多彩な機能が搭載されています。ここでは、多くの睡眠アプリに共通して備わっている主要な機能を4つに分けて、それぞれがどのように機能し、私たちの睡眠改善に役立つのかを詳しく解説します。

睡眠の記録と分析

これは睡眠アプリの根幹をなす最も重要な機能です。前述の通り、スマートフォンのセンサーを利用して睡眠中の状態を検知し、それをユーザーに分かりやすい形で提示します。

具体的に記録・分析されるデータには、以下のようなものがあります。

- 睡眠スコア:その夜の睡眠の質を総合的に評価し、100点満点などでスコアリングします。睡眠時間、深い睡眠の割合、中途覚醒の少なさなど、複数の要素を組み合わせて算出されるため、日々の睡眠コンディションを手軽に比較するのに役立ちます。

- 睡眠グラフ:横軸に時間、縦軸に睡眠の深さをとったグラフで、一晩の睡眠サイクルを視覚的に表示します。これにより、「自分は寝入ってから最初の3時間で深い睡眠が集中しているな」「明け方になると眠りが浅くなる傾向があるな」といったパターンを直感的に理解できます。

- 詳細な睡眠データ:

- 就寝・起床時刻:実際にベッドに入った時刻と起きた時刻。

- 睡眠時間:合計の睡眠時間。

- 深い睡眠:脳と体が最も深く休息している状態の時間。成長ホルモンの分泌や細胞の修復が行われます。

- 浅い睡眠:夢を見ることが多いレム睡眠を含む、比較的覚醒しやすい状態の時間。記憶の整理などが行われます。

- 入眠潜時:床についてから眠りにつくまでの時間。この時間が長すぎると入眠障害の可能性があります。

- 中途覚醒回数:夜中に目が覚めた回数。

これらのデータは日次だけでなく、週次・月次レポートとして長期的な傾向を分析できるのが大きな特徴です。例えば、曜日ごとの平均睡眠スコアを見ることで、「週末に夜更かしすると、月曜日の睡眠の質が著しく低下する」といった生活リズムと睡眠の関連性を発見できます。また、メモ機能を使ってその日の出来事(例:運動、飲酒、残業など)を記録しておけば、「残業で帰りが遅かった日は、睡眠時間は短くても深い睡眠の割合が高かった」など、より深い自己分析が可能になります。

いびきや寝言の録音

自分では気づくことが難しい睡眠中の「音」を捉える機能も、多くの睡眠アプリに搭載されています。スマートフォンのマイクが、設定された閾値を超える音を検知した際に自動で録音を開始し、朝起きた後に再生して確認できます。

この機能には、主に二つの大きなメリットがあります。

一つ目は、いびきの状態を客観的に把握できることです。家族からいびきを指摘されても、どの程度の音量や頻度なのかは分かりません。録音データを聞くことで、自身のいびきの実態を知ることができます。さらに、一部の高度なアプリでは、いびきの音量や回数をグラフ化したり、いびきスコアを算出したりする機能もあります。いびきは、単に同室で寝ている人に迷惑をかけるだけでなく、気道が狭くなっているサインであり、睡眠の質を著しく低下させる原因となります。特に、大きないびきの後に呼吸が止まるような音が録音されていた場合、重篤な健康障害につながる睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性も考えられ、専門医への相談を検討する重要なきっかけとなります。

二つ目は、寝言や歯ぎしりなど、いびき以外の睡眠中の音を確認できることです。寝言の内容からストレス状態を推測したり、歯ぎしりの音から歯科医への相談を考えたりと、自身の健康状態を見直すヒントが得られる場合があります。

プライバシーの観点から、録音されたデータは通常、ユーザーのスマートフォン内のみに保存され、他者に聞かれることはありません。また、一定期間が経過すると自動で削除される設定ができるアプリも多く、安心して利用できるような配慮がなされています。

心地よい目覚めを促すスマートアラーム

睡眠アプリの非常に人気の高い機能が「スマートアラーム」です。これは、従来の目覚まし時計のように設定した時刻に強制的にアラームを鳴らすのではなく、ユーザーが最も快適に起きられるタイミングを見計らって起こしてくれる画期的な機能です。

私たちの睡眠は、「深い睡眠」と「浅い睡眠」のサイクルを約90分周期で繰り返しています。このうち、深い睡眠の真っ只中にアラームで無理やり起こされると、頭がボーッとして強い不快感や眠気を感じる「睡眠慣性」という状態に陥りやすくなります。これが、朝の目覚めが悪い大きな原因の一つです。

スマートアラームは、加速度センサーで検知した体動からユーザーの睡眠サイクルを監視し、眠りが浅い状態(レム睡眠や浅いノンレム睡眠)のタイミングを狙ってアラームを鳴らします。ユーザーは、例えば「7:00」に起きたい場合、「6:30〜7:00」のように30分程度の幅(ウェイクアップウィンドウ)を設定します。するとアプリは、その時間帯の中で最も眠りが浅くなった瞬間を捉えて、優しい音で起こしてくれます。

この機能により、まるで自然に目が覚めたかのような、スッキリとした目覚めを体験できる可能性が高まります。朝の目覚めの質は、その日一日中の気分や生産性に大きく影響するため、スマートアラームは多くのユーザーにとって睡眠アプリを使い続ける大きなモチベーションとなっています。

リラックスできる入眠サポートサウンド

なかなか寝付けない、ベッドに入っても考え事をしてしまう、という悩みを抱える人にとって非常に有用なのが、入眠をサポートするサウンド再生機能です。多くの睡眠アプリには、ユーザーをリラックスさせ、スムーズな眠りへと誘うための様々な音声コンテンツが用意されています。

提供されるサウンドの種類は多岐にわたります。

- 自然の音:穏やかな雨音、波の音、森のせせらぎ、焚き火の音など。規則性と不規則性が適度に混じった「1/fゆらぎ」を持つ音は、脳をリラックスさせる効果があると言われています。

- ヒーリングミュージック:ゆったりとしたテンポのアンビエント音楽やピアノ曲、オルゴールの音色など。

- ホワイトノイズ・ピンクノイズ:「サー」「ザー」といった、あらゆる周波数帯の音を均等に含んだノイズ。周囲の物音(車の音や隣室の生活音など)をかき消し、静かな環境を作り出すマスキング効果があります。

- ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response):ささやき声やタッピング音など、聴覚への刺激によって心地よさやリラックス感を引き出す音。

- 瞑想・マインドフルネスガイド:ナレーションに従って呼吸法やボディスキャンを行うことで、心身の緊張をほぐし、頭の中をクリアにする音声ガイド。

これらのサウンドは、交感神経の働きを鎮めて副交感神経を優位にし、心拍数を落ち着かせる効果が期待できます。多くのアプリでは、再生時間を設定できるタイマー機能がついているため、眠りについた後も音が鳴り続ける心配はありません。自分のお気に入りのサウンドを見つけることで、ベッドに入ることが楽しみになり、入眠儀式(スリープセレモニー)として習慣化しやすくなります。

睡眠アプリを使うメリット

睡眠アプリを日常生活に取り入れることで、私たちは具体的にどのような恩恵を受けられるのでしょうか。単に面白いガジェットとしてだけでなく、健康管理のパートナーとして活用することで得られるメリットは数多く存在します。ここでは、睡眠アプリがもたらす主な3つのメリットについて、その価値を深掘りしていきます。

睡眠の質を客観的に把握できる

最大のメリットは、これまで「なんとなく調子が悪い」といった主観的な感覚に頼っていた睡眠の状態を、客観的なデータとして正確に把握できる点にあります。私たちは日中、仕事や家庭のことで忙しく、自分の睡眠について深く考える時間はなかなかありません。しかし、睡眠アプリを使えば、毎朝数分間データを確認するだけで、昨夜の睡眠がどうだったかを具体的に知ることができます。

例えば、ある日の朝、体がだるいと感じたとします。これまでは「寝不足かな」と漠然と思うだけだったかもしれません。しかし、アプリを見れば、「睡眠時間は7時間と十分だったが、深い睡眠が1時間しかなく、夜中に3回も目が覚めていた」という事実が分かります。これにより、問題は睡眠の「量」ではなく「質」にあると特定できます。

この客観的な把握は、自己理解を深める上で非常に重要です。

- 自分の睡眠パターンの発見:毎日データを蓄積していくと、「自分は月曜日が最も睡眠の質が悪く、木曜日にピークを迎える」「平均的な入眠時間は25分程度だ」といった、自分特有の睡眠リズムや傾向が見えてきます。

- 無自覚な問題の発見:「いびきをかいているとは思わなかった」「こんなに頻繁に目が覚めていたのか」など、自分では全く気づいていなかった睡眠中の問題を発見するきっかけになります。特にいびきや無呼吸の兆候は、放置すると健康に深刻な影響を及ぼす可能性があり、早期発見は大きなメリットです。

- 改善効果の測定:睡眠の質を改善するために何か新しい習慣(例:寝る前のストレッチ、ハーブティーを飲むなど)を始めた際、その効果があったかどうかをデータで確認できます。「ストレッチを始めた週は、明らかに深い睡眠の時間が増えた」といったことが分かれば、その習慣を続けるモチベーションになります。

このように、感覚をデータで裏付けることで、私たちは自身の睡眠に対してより論理的かつ効果的にアプローチできるようになるのです。

睡眠改善につながるヒントを得られる

睡眠アプリは、単にデータを提示するだけでなく、そのデータを基にした具体的でパーソナライズされたアドバイスを提供してくれる点も大きなメリットです。多くのアプリは、蓄積された睡眠データとユーザーが入力した生活習慣の記録(メモやタグ)を照らし合わせ、改善のためのヒントを提示します。

例えば、以下のような形でユーザーの行動変容を促します。

- 一般的な睡眠衛生に関する知識の提供:「最適な寝室の温度は18〜22度です」「就寝前のカフェイン摂取は避けましょう」といった、科学的根拠に基づいた基本的な知識を適切なタイミングで教えてくれます。知っているようで意外とできていない基本を再認識させてくれます。

- データに基づいたパーソナルな提案:「最近、入眠に時間がかかっていますね。リラックス効果のある入眠サウンドを試してみてはいかがですか?」「週末の起床時間が平日と2時間以上ずれています。体内時計を整えるため、休日の寝坊は1〜2時間以内に留めるのがおすすめです」など、ユーザー個々の状況に合わせた具体的なアドバイスがもらえます。

- 生活習慣との相関関係の可視化:メモ機能などを活用することで、「カフェインを摂取した日は、深い睡眠が平均で20分減少しています」「運動をした日は、睡眠効率が5%向上しています」といったように、自分の行動と睡眠の質の関連性をアプリが分析・提示してくれることがあります。このような自分だけの「相関データ」は、生活習慣を見直す上で非常に強力な動機付けとなります。

これらのヒントは、いわば「24時間体制の睡眠コンサルタント」がそばにいてくれるようなものです。専門書を読んだり、ウェブで情報を探したりしなくても、日々の生活の中で手軽に睡眠改善の知識と実践的なヒントを得られるのは、忙しい現代人にとって計り知れないメリットと言えるでしょう。

スムーズな目覚めをサポートする

多くの人が経験する朝の不快感、すなわち「もっと寝ていたい」「起きるのがつらい」という感覚は、一日の始まりを憂鬱なものにします。睡眠アプリに搭載されているスマートアラーム機能は、この朝の目覚めの質を劇的に改善してくれる可能性があります。

前述の通り、スマートアラームは睡眠が浅いタイミングで起こしてくれるため、深い眠りの最中に無理やり覚醒させられる不快感を回避できます。この「起こされ方」の違いがもたらすメリットは、単に「スッキリ起きられる」というだけではありません。

- 睡眠慣性の軽減:起きた直後の頭が働かない、ぼーっとした状態(睡眠慣性)が短縮されます。これにより、ベッドからスムーズに起き上がり、朝の支度を効率的に始めることができます。

- 日中のパフォーマンス向上:質の良い目覚めは、その日一日の気分や集中力、判断力に良い影響を与えます。朝から活動的に動けることで、午前中の仕事や勉強の効率が上がり、ポジティブな一日をスタートできます。

- 「朝が苦手」意識の克服:「どうせ起きるのがつらいから」と夜更かししてしまったり、朝のアラームを何度もスヌーズしてしまったりする悪循環を断ち切るきっかけになります。「睡眠アプリを使えばスッキリ起きられる」という成功体験が、早起きの習慣化をサポートし、「自分は朝型人間になれるかもしれない」という自信につながります。

目覚まし時計のけたたましい音に毎朝うんざりしている人にとって、睡眠アプリは「目覚めのストレス」から解放してくれる救世主となり得ます。心地よい目覚めがもたらすポジティブな連鎖反応は、睡眠アプリを利用する非常に大きなメリットの一つです。

睡眠アプリを使う際の注意点(デメリット)

睡眠アプリは非常に便利なツールですが、その効果を正しく得るためには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。メリットばかりに目を向けるのではなく、潜在的なデメリットや使用上の注意を把握し、賢く付き合っていくことが大切です。ここでは、睡眠アプリを使い始める前に知っておくべき4つの注意点を解説します。

バッテリーの消費量に注意する

睡眠アプリは、一晩中(6〜8時間程度)バックグラウンドで動作し、センサーやマイクを継続的に使用します。そのため、スマートフォンのバッテリーを通常よりも大きく消費するという点は、最も注意すべき物理的な制約です。

就寝前にバッテリーが100%近くあっても、朝起きたら残量が大幅に減っているという事態は十分に起こり得ます。もし、そのまま充電せずに外出してしまうと、日中の大事な場面でスマートフォンの電源が切れてしまうかもしれません。

この問題への最も確実な対策は、「スマートフォンを充電しながら計測する」ことです。枕元に充電ケーブルを準備し、就寝前にスマートフォンを接続する習慣をつけましょう。

ただし、充電しながらの使用にもいくつかの注意点があります。

- 発熱:充電とアプリの連続稼働により、スマートフォン本体が熱を持つことがあります。特に、厚いケースを装着していたり、布団の中にスマートフォンを入れたりすると熱がこもりやすくなります。過度な発熱はバッテリーの劣化を早めるだけでなく、低温やけどや、稀ですが発火のリスクもゼロではありません。風通しの良いベッドサイドテーブルの上などに置くのが理想的です。

- バッテリーへの負荷:毎晩100%まで充電し続けることがバッテリーの寿命を縮めるという考え方もあります。近年のスマートフォンには、過充電を防ぐために充電を80%程度で一旦停止し、起床時間に合わせて100%になるよう調整する「最適化されたバッテリー充電」のような機能が搭載されていることが多いので、これを活用するのも一つの手です。

いずれにせよ、バッテリー消費の問題は、充電習慣を確立することでほとんど解決できます。

計測データはあくまで参考にする

睡眠アプリが提示するデータは非常に興味深く、有用ですが、それに一喜一憂しすぎるのは禁物です。睡眠アプリのデータは、医療機関で使用される専門的な睡眠検査(ポリソムノグラフィ検査)と同等の精度を持つものではないということを常に念頭に置く必要があります。

アプリはあくまでスマートフォンのセンサーから得られる情報(体動や音)を基に睡眠状態を「推定」しているに過ぎません。そのため、以下のような限界があることを理解しておきましょう。

- 精度の限界:二人で寝ている場合、パートナーの動きやいびきを自分のものとして誤検知してしまう可能性があります。また、じっと動かずに横になって本を読んでいる時間を「睡眠時間」としてカウントしてしまうこともあります。

- 精神的な影響(オルトソムニア):睡眠データを気にするあまり、「完璧な睡眠」を追求しすぎて、かえって眠れなくなる「オルトソムニア(正しい睡眠へのこだわり)」という状態に陥る人もいます。睡眠スコアが少しでも低いと不安になったり、データ上の「深い睡眠」を増やすことに執着したりするのは本末転倒です。

大切なのは、データを絶対的なものと捉えず、自分の体感と照らし合わせることです。アプリのスコアが悪くても、日中元気に活動できたのであれば問題ありません。逆に、スコアは良いのに日中眠くて仕方ない場合は、何か他の原因があるのかもしれません。データはあくまで「自分の睡眠を見つめ直すためのきっかけ」や「生活習慣との関連性を探るためのヒント」として活用し、最終的な判断は自身の体調を優先しましょう。

また、深刻な不眠や日中の激しい眠気、呼吸が止まるなどの症状がある場合は、アプリのデータに頼るのではなく、速やかに睡眠専門の医療機関を受診してください。

スマートフォンの置き場所を工夫する

計測の精度を保つためには、スマートフォンを適切な場所に置くことが重要です。多くのアプリでは、推奨される置き場所がチュートリアルなどで案内されています。

- 加速度センサーを主に使用するアプリの場合:マットレスの硬さや寝返りの振動が伝わりやすい枕の横のシーツの上などが推奨されます。ベッドではなく布団で寝ている場合も同様に、枕元に置くのが一般的です。スマートフォンがベッドから落ちないように注意が必要です。

- マイクを主に使用するアプリの場合:いびきや寝言をクリアに拾うため、枕元のベッドサイドテーブルなど、口元からあまり離れていない安定した場所が適しています。

不適切な場所に置くと、データが正確に計測されない可能性があります。例えば、硬い床の上に直接置くと、体の振動が伝わらず、常に「深い睡眠」と判断されてしまうかもしれません。逆に、揺れやすい簡易的なベッドサイドテーブルでは、少しの振動でも「浅い睡眠」と誤認される可能性があります。いくつかの場所で試してみて、最も安定してデータが取れる場所を見つけると良いでしょう。

また、電磁波を気にする方もいるかもしれません。多くのアプリは機内モードでも主要な機能(体動検知やアラーム)が動作するように設計されています。電磁波の影響を最小限にしたい場合は、機内モードに設定した上で、充電しながら使用するのがおすすめです。

プライバシー設定を確認する

睡眠アプリは、いびきや寝言といった非常にプライベートな音声を録音したり、日々の睡眠パターンという個人情報を収集・分析したりします。そのため、これらのデータがどのように扱われるのか、アプリを使い始める前にプライバシーポリシーを必ず確認する習慣をつけましょう。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- データの保存場所:データはスマートフォン本体(ローカル)にのみ保存されるのか、それとも開発会社のサーバー(クラウド)にアップロードされるのか。

- データの利用目的:収集したデータが、サービス改善や研究目的で利用される場合、それは個人が特定できないように匿名化・統計化されているか。

- 第三者への提供:提携企業などにデータが提供される可能性はあるか。あるとすれば、どのような目的で、どのような形式で提供されるのか。

- 録音データの扱い:いびきや寝言の録音データは、自動で削除される機能があるか。手動で簡単に削除できるか。

信頼できる多くのアプリでは、ユーザーのプライバシー保護に細心の注意を払っていますが、中には不透明なものも存在するかもしれません。特に海外製のアプリを利用する場合は、日本語のプライバシーポリシーが用意されているかどうかも一つの判断基準になります。自分の大切な個人情報を守るためにも、この確認作業は怠らないようにしましょう。

睡眠アプリの選び方4つのポイント

数多く存在する睡眠アプリの中から、自分に最適なものを見つけるのは簡単なことではありません。デザインの好みや知名度だけで選んでしまうと、求めていた機能がなかったり、使い勝手が合わなかったりして、結局使わなくなってしまうこともあります。ここでは、後悔しない睡眠アプリ選びのために押さえておきたい4つの重要なポイントを解説します。

① 目的や求める機能で選ぶ

まず最も大切なのは、「自分が睡眠アプリに何を求めているのか」を明確にすることです。ユーザーの悩みや目的によって、重視すべき機能は大きく異なります。

| あなたの目的・悩み | 重視すべき機能 | おすすめのアプリタイプ |

|---|---|---|

| とにかく手軽に睡眠を記録・分析したい | シンプルな操作性、分かりやすい睡眠スコア、基本的な睡眠グラフ(深い・浅い) | 初心者向けで、起動・停止が簡単なアプリ。自動計測機能があるとさらに便利。 |

| 朝、スッキリと目覚めたい | 高性能なスマートアラーム、ウェイクアップウィンドウの柔軟な設定、心地よいアラーム音 | スマートアラーム機能に定評のある老舗アプリや、レビューで目覚めの良さが評価されているアプリ。 |

| 自分のいびきや寝言が気になる | いびきの録音・再生機能、いびきの回数や音量の分析・スコア化、いびき対策のヒント提示 | いびき検知・分析に特化したアプリや、その機能が充実している総合的な睡眠アプリ。 |

| なかなか寝付けない、リラックスしたい | 豊富な入眠サポートサウンド(自然音、ヒーリング音楽など)、瞑想・マインドフルネスのガイド音声 | 入眠サポートコンテンツが充実しているアプリ。瞑想やリラクゼーションに特化したアプリも視野に入れる。 |

| ゲーム感覚で楽しく続けたい | ゲーミフィケーション要素(目標達成、キャラクター育成、報酬など)、SNS連携機能 | 睡眠をエンターテイメント化したアプリや、コミュニティ機能で他のユーザーと交流できるアプリ。 |

| より詳細なデータで自己分析したい | 心拍数や血中酸素飽和度などの詳細データ取得、他のヘルスケアデータとの連携、詳細なグラフ・レポート機能 | スマートウォッチとの連携に強いアプリや、データ分析機能が豊富な上級者向けアプリ。 |

このように、自分の目的を最初に定めることで、アプリの膨大な機能の中から、どれを優先してチェックすべきかが明確になります。例えば、いびきに悩んでいる人が、入眠サウンドは豊富でもいびき録音機能がないアプリを選んでも、根本的な課題解決にはつながりません。まずは自分の悩みを紙に書き出すなどして、アプリに期待する役割を整理してみることをお勧めします。

② 料金(無料か有料か)で選ぶ

睡眠アプリには、完全に無料で使えるもの、アプリ内課金があるもの、月額または年額のサブスクリプション制のもの、最初に一度だけ支払う買い切り型のものなど、様々な料金体系があります。

| 料金体系 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 完全無料 | ・コストがかからない | ・広告が表示されることが多い ・機能が基本的なものに限定されがち ・長期的なデータ保存ができない場合がある |

・まずはお試しで睡眠アプリを使ってみたい人 ・基本的な睡眠記録ができれば満足な人 |

| 無料(アプリ内課金あり) | ・基本機能は無料で試せる ・必要な機能だけを追加購入できる |

・全ての機能を使うには結局有料になる ・無料版では機能制限が多く、物足りないことがある |

・無料版で使い勝手を確認してから、本格的に利用するか決めたい人 |

| サブスクリプション(月額/年額) | ・全ての機能を制限なく使える ・継続的なアップデートや新機能の追加が期待できる ・広告が表示されない |

・継続的にコストが発生する ・使わなくなっても解約し忘れると課金が続く |

・睡眠改善に本気で取り組みたい人 ・常に最新の機能を使いたい人 |

| 買い切り | ・一度支払えば追加料金なしで永続的に使える ・長期的に見るとサブスクリプションより安くなることが多い |

・初期費用が比較的高め ・メジャーアップデートが有料になる場合がある |

・特定のアプリを長く使い続けたいと決めている人 ・継続的な支払いが好きではない人 |

おすすめの選び方は、まず多くのアプリが提供している「無料トライアル期間」や「無料版」を試してみることです。実際に数日間使ってみて、操作性や計測されるデータの種類、スマートアラームの使い心地などを体感します。その上で、「もっと詳細な分析が見たい」「広告を非表示にしたい」といったニーズが出てくれば、有料プランへのアップグレードを検討するのが最も失敗の少ない方法です。最初から高機能な有料アプリに飛びつくのではなく、自分の睡眠改善への本気度と、アプリが提供する価値が見合っているかを見極めることが重要です。

③ 使っているスマホのOSで選ぶ

見落としがちですが、自分が使っているスマートフォンのOS(Operating System)に対応しているかどうかの確認は必須です。主要なOSはAppleの「iOS (iPhone)」とGoogleの「Android」の2つです。

- iOS専用アプリ:Apple Watchとの連携機能が非常に優れていたり、Appleの「ヘルスケア」アプリとのデータ同期がスムーズだったりする特徴があります。デザイン性が洗練されているアプリも多い傾向にあります。

- Android専用アプリ:Google Fitとの連携や、多様なAndroidスマートフォン・ウェアラブルデバイスに対応している点が特徴です。ウィジェット機能などが充実していることもあります。

- 両OS対応アプリ:多くの人気アプリはiOS版とAndroid版の両方を提供しています。ただし、OSによって一部機能が異なったり、UI(ユーザーインターフェース)が微妙に違ったりすることもあります。

アプリを探す際は、App Store (iOS) または Google Play ストア (Android) で、自分のスマートフォンでインストール可能かを確認してください。また、将来的にスマートフォンを買い替える可能性がある場合、両OSに対応しているアプリを選んでおくと、データを引き継いで利用し続けられるというメリットもあります。

④ 他のデバイスやアプリと連携できるかで選ぶ

より正確で多角的な睡眠分析を求めるなら、他のデバイスやヘルスケアアプリとの連携機能は非常に重要な選択基準となります。

- スマートウォッチとの連携:Apple WatchやGoogle Pixel Watch、Fitbit、Garminなどのスマートウォッチと連携できるアプリを選ぶと、計測の精度と利便性が格段に向上します。

- 精度の向上:スマートウォッチは手首に密着しているため、体動だけでなく心拍数や血中酸素飽和度(SpO2)、皮膚温といった、スマートフォン単体では計測できない生体データを取得できます。これにより、レム睡眠や深い睡眠の推定精度が上がります。

- 利便性の向上:スマートフォンをベッドに置く必要がなくなります。スマートウォッチを装着して眠るだけで自動的に睡眠が記録されるアプリもあり、計測のし忘れを防ぎ、日々の習慣化を強力にサポートします。

- 他のヘルスケアアプリとの連携:Appleの「ヘルスケア」やGoogleの「Google Fit」といった、健康情報を一元管理するプラットフォームアプリと連携できるかもチェックしましょう。これにより、睡眠データと、他のアプリで記録した運動量、食事内容、体重、月経周期などの情報を突き合わせて分析できます。例えば、「運動量を増やした週は、睡眠の質がどう変化したか」「特定の食事をとった夜は、中途覚醒が増えていないか」といった、生活習慣全体と睡眠の深い関係性を探る上で、非常に貴重な洞察を得ることができます。

すでにスマートウォッチを持っていたり、他のヘルスケアアプリを日常的に使っていたりする人は、それらのデバイスやアプリとの連携がスムーズに行えることを最優先にアプリを選ぶと、睡眠管理の質を一段階引き上げることができるでしょう。

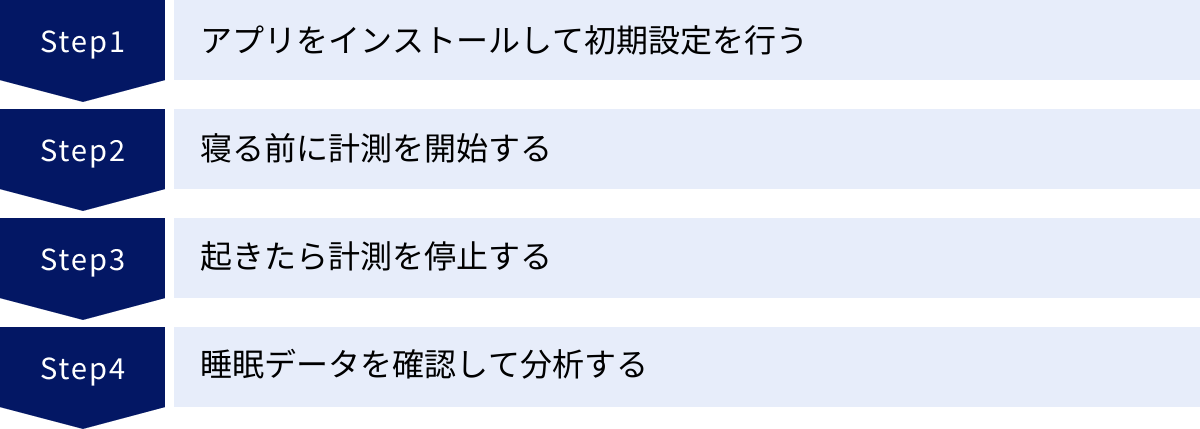

睡眠アプリの基本的な使い方4ステップ

睡眠アプリは高機能なものが多いですが、基本的な使い方は非常にシンプルです。ここでは、初めて睡眠アプリを利用する方でも迷わないよう、アプリをインストールしてから翌朝データを確認するまでの一連の流れを、4つのステップに分けて具体的に解説します。

① アプリをインストールして初期設定を行う

まずは、お使いのスマートフォンに対応したアプリストアから、選んだ睡眠アプリをインストールします。

- インストール:iPhoneなら「App Store」、Androidスマートフォンなら「Google Play ストア」を開き、目的のアプリ名を検索して「入手」または「インストール」をタップします。

- 初期設定(アカウント作成):インストールが完了したらアプリを開きます。多くの場合、最初にメールアドレスやApple/Googleアカウントでのサインアップ(新規登録)が求められます。これは、データをクラウドにバックアップしたり、機種変更時にデータを引き継いだりするために必要です。

- 基本情報の入力:次に、性別、生年月日(または年齢)、身長、体重などの基本情報を入力します。これらの情報は、より正確な睡眠分析や消費カロリーの推定などに利用されることがあります。

- 目標設定:あなたの目標とする睡眠時間や就寝・起床時刻を設定します。これにより、アプリが目標達成度を評価したり、就寝を促すリマインダーを送信したりしてくれます。

- アクセス許可:アプリが正しく機能するために、いくつかのアクセス許可を求められます。

- マイクへのアクセス:いびきや寝言を録音するために必要です。

- モーションとフィットネス(iOS)/身体活動(Android)へのアクセス:加速度センサーで体の動きを検知するために必要です。

- 通知の許可:スマートアラームや就寝リマインダーを受け取るために必要です。

- ヘルスケア/Google Fitへの連携許可:他の健康データと連携させたい場合に許可します。

これらの設定は後からでも変更可能ですが、正確な計測のために、マイクやモーション(身体活動)へのアクセスは許可しておくことをお勧めします。

② 寝る前に計測を開始する

初期設定が完了したら、いよいよその夜から計測を開始できます。寝る準備がすべて整い、ベッドに入ったら以下の手順で計測をセットします。

- アプリを起動する:ホーム画面から睡眠アプリのアイコンをタップして起動します。

- 計測開始ボタンをタップ:アプリのメイン画面には、「睡眠記録を開始」「START」といった目立つボタンが配置されているはずです。これをタップすると計測が始まります。

- アラーム時刻の確認・設定:スマートアラーム機能を使う場合は、翌朝起きたい時刻(またはウェイクアップウィンドウ)が正しく設定されているかを確認します。多くのアプリでは、計測開始画面でその都度アラーム時刻を調整できます。

- スマートフォンの設置:アプリの指示に従って、スマートフォンを適切な場所に置きます。一般的には、画面を伏せた状態で、枕元のシーツの上に置きます。充電ケーブルに接続することも忘れないようにしましょう。

- スクリーンをオフにする:あとはスマートフォンのスクリーンをオフにして(スリープ状態にして)、いつも通り眠りにつくだけです。アプリはバックグラウンドで静かにあなたの睡眠を見守ってくれます。

この「計測開始」と「スマホの設置」を、歯磨きなどと同じように就寝前のルーティンに組み込むことが、継続の鍵となります。

③ 起きたら計測を停止する

翌朝、アプリのスマートアラームがあなたを心地よく起こしてくれます。アラームが鳴ったら、計測を停止して一日の活動を始めましょう。

- アラームを停止する:アラーム音を止める操作はアプリによって様々です。画面をスワイプしたり、タップしたり、簡単な計算問題を解いたりするものもあります。

- 計測を停止する:アラームを止めると、自動的に計測が終了するアプリが多いですが、中には「計測を停止」「STOP」といったボタンを明示的にタップする必要があるアプリもあります。二度寝してしまって計測を止め忘れると、睡眠時間が不正確に記録されてしまうので注意しましょう。

- 睡眠メモの入力:計測停止直後に、昨夜の睡眠に関するメモやタグを入力する画面が表示されることがあります。「お酒を飲んだ」「ストレスがあった」「運動した」などの項目を選択したり、夢の内容を記録したりできます。この一手間が、後々の詳細な分析に役立ちます。面倒でも、記憶が新しいうちに記録しておくことを強くお勧めします。

④ 睡眠データを確認して分析する

計測を停止すると、すぐにその夜の睡眠データが表示されます。忙しい朝は概要だけをチェックし、後で時間のある時にじっくりと分析するのが良いでしょう。

- 朝のクイックチェック:まずは「睡眠スコア」や「合計睡眠時間」といったサマリー情報を確認し、その日のコンディションを大まかに把握します。

- 詳細データの確認:通勤中や休憩時間などに、アプリを再度開いて詳細なデータを見てみましょう。

- 睡眠サイクルグラフ:自分がいつ深い睡眠に入り、いつ目が覚めたのか、一晩の流れを追ってみます。

- 各睡眠段階の時間:「深い睡眠」や「レム睡眠」が目標に対して十分だったかを確認します。

- いびき・寝言の再生:録音された音声があれば聞いてみます。どんな時にいびきをかきやすいか、傾向が見えるかもしれません。

- アドバイスの確認:アプリが提供するその日の睡眠に対するコメントや改善のヒントを読みます。

- 長期的な傾向の分析:週末など時間がある時に、週次や月次のレポートを確認します。曜日ごとの傾向や、生活習慣のメモと睡眠データの相関関係を探ることで、自分だけの「快眠の法則」を見つけ出すことができます。これが睡眠アプリ活用の醍醐味です。

この4つのステップを毎日繰り返すことで、自然と自分の睡眠に関心を持つようになり、健康的な生活習慣が身についていくでしょう。

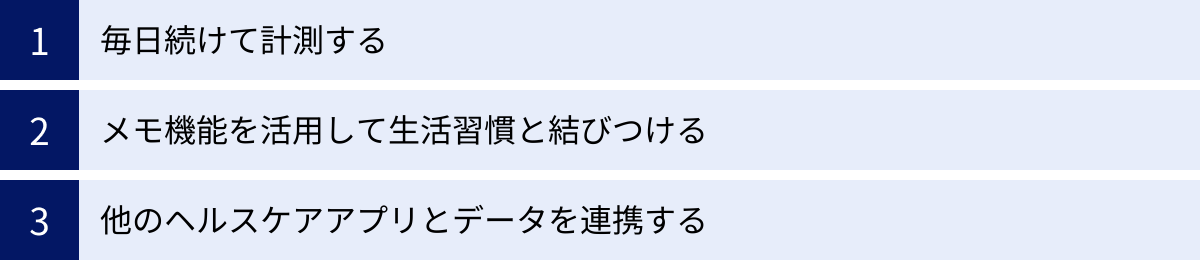

睡眠アプリの効果を最大限に引き出す使い方

睡眠アプリをただインストールして使うだけでは、その潜在能力を半分も引き出せているとは言えません。基本的な使い方に慣れてきたら、次のステップとして、より効果的にアプリを活用し、着実に睡眠の質を向上させるための工夫を取り入れてみましょう。ここでは、睡眠アプリを「最高の睡眠パートナー」にするための3つの応用テクニックを紹介します。

毎日続けて計測する

何よりもまず、睡眠アプリの効果を最大限に引き出すための絶対条件は「継続」です。 たまに思い出したように使うだけでは、点と点のデータしか得られず、あなたの睡眠の全体像や傾向を把握することはできません。

なぜ継続が重要なのでしょうか。

- データの信頼性向上:毎晩計測することで、日々のばらつきが平準化され、より信頼性の高い平均値やパターンが見えてきます。1日だけのデータで「自分は深い睡眠が少ない」と判断するのは早計かもしれません。1ヶ月、2ヶ月と続けることで、本当の自分の睡眠特性が明らかになります。

- 変化への気づき:継続的なデータがあるからこそ、「先週と比べて今週は中途覚醒が増えている」といった微細な変化に気づくことができます。この変化が、生活習慣の乱れやストレスのサインを早期に捉えるきっかけになります。

- 相関関係の発見:後述するメモ機能と組み合わせることで、「平日は睡眠時間が短いが、休日に寝だめすると月曜の入眠が遅くなる」といった、曜日や行動パターンと睡眠の質の明確な相関関係が、データが蓄積されるほど鮮明に見えてきます。

継続を習慣化するためのコツは、「就寝前のルーティンに組み込む」ことです。「歯を磨く→トイレに行く→アプリをセットする」のように、一連の流れ作業として体に覚えさせてしまいましょう。多くのアプリには就寝時刻を知らせてくれるリマインダー機能があるので、これを設定しておくのも有効です。また、ゲーミフィケーション要素のあるアプリなら、連続記録日数に応じて得られるボーナスなどをモチベーションにするのも良いでしょう。

メモ機能を活用して生活習慣と結びつける

多くの睡眠アプリには、その日の行動や体調を記録するためのメモ機能やタグ機能が搭載されています。この機能を活用するかどうかが、睡眠アプリを単なる記録ツールで終わらせるか、強力な自己分析ツールへと昇華させるかの分かれ道です。

睡眠の質は、その日一日の様々な活動の結果として現れます。メモ機能を使い、睡眠データという「結果」と、日中の行動という「原因」を結びつけることで、自分だけの「睡眠改善マニュアル」を作り上げていくことができます。

記録しておくと特に有効な項目の例:

- 食事・飲み物:カフェインを摂取したか(何時に?)、アルコールを飲んだか(量は?)、夕食の時間は何時だったか、寝る前に何か食べたか

- 運動:運動したか(種類や強度は?)、何時ごろ運動したか

- 心身の状態:ストレスを感じたか、悩み事があったか、気分は良かったか、体調は悪くなかったか

- 就寝前の行動:寝る直前までスマホやPCを見ていたか、読書をしたか、入浴は何時間前だったか、ストレッチをしたか

- 寝室環境:部屋は暑かったか・寒かったか、騒音はあったか

最初は面倒に感じるかもしれませんが、毎朝起きた時に数個のタグを選択するだけでも構いません。これを続けることで、「やはりアルコールを飲んだ夜は、深い睡眠が減って中途覚醒が増えるな」「夕方に軽い運動をした日は、驚くほどすんなり眠れるぞ」といった自分特有の因果関係が面白いように見えてきます。 この「発見の喜び」が、健康的な生活習慣を続ける強い動機付けとなるのです。

他のヘルスケアアプリとデータを連携する

もしあなたがスマートウォッチを使っていたり、食事管理アプリやフィットネスアプリを日常的に利用していたりするなら、それらのデータと睡眠アプリのデータを連携させない手はありません。睡眠を「孤立した事象」としてではなく、「ライフスタイル全体の中の一要素」として捉えることで、より高度で多角的な分析が可能になります。

多くの睡眠アプリは、Appleの「ヘルスケア」やGoogleの「Google Fit」といったプラットフォームを介して、他のアプリやデバイスとデータを共有できます。

この連携によって、例えば以下のような分析が可能になります。

- 睡眠と運動の関係:「1日の歩数が8,000歩を超えた日は、睡眠効率が平均で3%高い」「筋力トレーニングをした日は、深い睡眠の時間が長くなる傾向がある」

- 睡眠と食事の関係:「夕食の時間が21時を過ぎると、入眠潜時が平均で15分長くなる」「総摂取カロリーが多かった日は、いびきをかきやすい」

- 睡眠と心拍数の関係:スマートウォッチと連携すれば、「安静時心拍数が高い日は、睡眠スコアが低い」といった、自律神経の状態と睡眠の質の関連性を客観的な数値で追うことができます。

- 睡眠と月経周期の関係(女性の場合):生理管理アプリと連携することで、「月経前は睡眠が浅くなりやすい」といったホルモンバランスの変化に伴う睡眠パターンの変動を把握し、対策を立てやすくなります。

このように、様々なデータを重ね合わせることで、これまで見えなかった健康に関する新たなインサイトが得られます。睡眠アプリをハブとして、自分の健康データを一元的に管理・分析する視点を持つことが、アプリの効果を最大化し、総合的なウェルネス向上へと繋がるのです。

【2024年最新】おすすめの睡眠アプリ10選

ここでは、2024年時点で多くのユーザーから支持されている、人気の睡眠アプリを10個厳選してご紹介します。それぞれに独自の特徴や強みがありますので、これまでの選び方のポイントを参考に、ご自身の目的やライフスタイルに合ったアプリを見つけてください。

| アプリ名 | 特徴 | 料金(目安) | OS | スマートウォッチ連携 |

|---|---|---|---|---|

| Sleep Cycle | スマートアラームの元祖。音響分析技術で高精度な分析を実現。 | 無料 / Premium: ¥4,000/年 | iOS/Android | Apple Watch, Wear OS |

| 熟睡アラーム | 日本製でシンプル。豊富な入眠・覚醒サウンドが魅力。 | 無料 / プレミアム: ¥250/月〜 | iOS/Android | Apple Watch, Wear OS |

| Somnus | 睡眠記録SNS。ユーザー同士で励まし合えるコミュニティ機能。 | 無料(アプリ内課金あり) | iOS/Android | Apple Watch |

| Pillow | デザイン性が高く、Apple Watch連携に特化。詳細な心拍数分析。 | 無料 / Premium: ¥4,800/年 | iOS | Apple Watch |

| Pokémon Sleep | ゲーム感覚で睡眠習慣を改善。「ねむる」ことでポケモンを育てる。 | 基本無料(アイテム課金あり) | iOS/Android | Pokémon GO Plus + |

| いびきラボ | いびき分析に特化。いびきの録音とスコア化、対策の提案。 | 無料 / Premium: ¥1,200/年 | iOS/Android | 非対応 |

| Sleep Meister | 日本製の多機能アプリ。詳細なデータ分析と豊富なカスタマイズ性。 | 無料(広告非表示課金あり) | iOS | Apple Watch |

| AutoSleep | Apple Watch専用。全自動で睡眠を記録する手軽さが魅力。 | ¥1,000(買い切り) | iOS | Apple Watch |

| Headspace | 瞑想・マインドフルネスアプリ。質の高い睡眠導入コンテンツが豊富。 | 無料 / Plus: ¥1,200/月〜 | iOS/Android | Apple Watch, Wear OS |

| Calm | 著名人による読み聞かせ「スリープストーリー」が人気の瞑想アプリ。 | 無料 / Premium: ¥6,500/年 | iOS/Android | Apple Watch, Wear OS |

※料金は2024年6月時点のものです。変動する可能性があるため、各ストアでご確認ください。

① Sleep Cycle (スリープサイクル)

スマートアラームの代名詞的存在で、世界中で愛用されている定番アプリ。 特許取得の音響分析技術により、マイクを使って寝返りの音や呼吸音を解析し、非常に高精度な睡眠分析を実現します。最大の魅力は、やはり「スマートアラーム機能」。眠りが浅いタイミングを正確に捉えて起こしてくれるため、多くのユーザーが「スッキリ起きられる」と評価しています。長期的な睡眠データの傾向分析や、睡眠メモとデータの相関関係をグラフで示してくれる機能も優秀です。

- こんな人におすすめ:朝の目覚めを改善したい人、信頼性の高い定番アプリを使いたい人。

- 参照:Sleep Cycle公式サイト, App Store, Google Play

② 熟睡アラーム

シンプルで直感的な操作性が魅力の、人気の日本製アプリ。 睡眠記録やスマートアラームといった基本機能はもちろん、特筆すべきは「サウンド機能」の豊富さです。40種類以上の入眠サウンドと30種類以上のアラームサウンドが無料で利用でき、自分好みの音で眠り、目覚めることができます。また、お気に入りの音楽をアラームに設定することも可能です。「睡眠レポート」も見やすく、初心者でも安心して使えます。

- こんな人におすすめ:初めて睡眠アプリを使う人、入眠や目覚めのサウンドにこだわりたい人。

- 参照:熟睡アラーム公式サイト, App Store, Google Play

③ Somnus (ソムナス)

「睡眠記録SNS」というユニークなコンセプトを持つアプリ。 自分の睡眠データを記録するだけでなく、それを友人や他のユーザーと共有し、「おやすみ」「いいね」を送り合って励まし合うことができます。一人では継続が難しい人でも、仲間と一緒なら楽しく続けられるかもしれません。夢を記録する「夢日記」機能も特徴的です。睡眠改善に役立つ情報を提供するメディア機能も充実しています。

- こんな人におすすめ:一人で続けるのが苦手な人、仲間と楽しみながら睡眠改善したい人。

- 参照:Somnus公式サイト, App Store, Google Play

④ Pillow (ピロー)

洗練された美しいデザインと、Apple Watchとの強力な連携が特徴のiOS専用アプリ。 Apple Watchと併用することで、心拍数や血中酸素濃度、呼吸数など、より詳細な生体データを基にした高度な睡眠分析が可能です。特に、睡眠中の心拍数を詳細にグラフ化してくれる機能は、自身のコンディションを把握するのに役立ちます。手動での記録はもちろん、Apple Watchを着けていれば自動で睡眠を検出・記録してくれます。

- こんな人におすすめ:Apple Watchユーザー、デザイン性を重視する人、詳細なデータ分析をしたい人。

- 参照:Pillow公式サイト, App Store

⑤ Pokémon Sleep (ポケモンスリープ)

「睡眠をエンターテイメントに」というコンセプトで大ヒットしたゲームアプリ。 ユーザーが眠ると、その睡眠時間やタイプに応じて様々な寝顔のポケモンが集まり、ポケモン寝顔図鑑を完成させていくのが目的です。「うとうと」「すやすや」「ぐっすり」の3つの睡眠タイプに分類され、自分の睡眠リズムを知るきっかけになります。難しい分析は苦手でも、ゲーム感覚で楽しみながら自然と睡眠習慣が整っていくのが最大の魅力です。

- こんな人におすすめ:ゲームが好きな人、難しいことを考えずに楽しく睡眠習慣を身につけたい人。

- 参照:Pokémon Sleep公式サイト, App Store, Google Play

⑥ 睡眠アプリ – いびきラボ (SnoreLab)

その名の通り、いびきの分析と対策に特化したアプリ。 睡眠中にいびきを録音し、その回数や音量を「いびきスコア」として数値化してくれます。どの時間帯にいびきが激しいか、どんな対策(例:枕を変える、横向きに寝る)が効果的だったかを記録・比較できるため、いびき改善に本気で取り組みたい人には最適です。自分のいびきの実態を客観的に知るための第一歩として非常に有効です。

- こんな人におすすめ:自分のいびきに悩んでいる人、家族からいびきを指摘されている人。

- 参照:いびきラボ公式サイト, App Store, Google Play

⑦ Sleep Meister (スリープマイスター)

長年にわたり日本のiPhoneユーザーに支持されてきた、高機能な睡眠アプリ。 睡眠記録からスマートアラーム、寝言の録音、行動メモ、SNS連携まで、睡眠アプリに求められる機能がほぼすべて網羅されています。特にデータ分析機能が詳細で、過去のデータとの比較や様々なグラフ表示が可能。無料でも多くの機能が使えるコストパフォーマンスの高さも魅力です。

- こんな人におすすめ:多機能・高機能なアプリを求めているiPhoneユーザー、詳細なデータ分析が好きな人。

- 参照:App Store

⑧ AutoSleep

「設定不要、着けて寝るだけ」という手軽さを極めたApple Watch専用アプリ。 アプリを起動するなどの操作は一切不要で、Apple Watchを装着して眠るだけで自動的に睡眠を検知・記録してくれます。記録忘れの心配がなく、ズボラな人でも確実に継続できるのが最大の強み。睡眠の質を「睡眠リング」で直感的に表示するなど、独自のUIも秀逸です。一度購入すれば追加料金が発生しない買い切り型である点も人気の理由です。

- こんな人におすすめ:Apple Watchユーザーで、とにかく手軽に睡眠記録をつけたい人。

- 参照:AutoSleep公式サイト, App Store

⑨ Headspace (ヘッドスペース)

世界的に有名な瞑想・マインドフルネスアプリですが、睡眠導入コンテンツが非常に充実しています。 「スリープキャスト」と呼ばれる、風景を音声で描写するコンテンツや、リラックスできる音楽、眠りのための瞑想ガイドなど、質の高い音声が豊富に用意されています。日中は瞑想でストレスを軽減し、夜は睡眠導入コンテンツでスムーズな眠りへ、と一日を通してメンタルケアができるのが強みです。

- こんな人におすすめ:入眠に課題を抱えている人、ストレスや不安で眠れないことが多い人、瞑想にも興味がある人。

- 参照:Headspace公式サイト, App Store, Google Play

⑩ Calm (カーム)

Headspaceと並ぶ、代表的な瞑想・リラクゼーションアプリ。 Calmの睡眠コンテンツで特に人気なのが、著名な俳優やナレーターが物語を優しく読み聞かせてくれる「スリープストーリー」です。心地よい声と物語に集中することで、頭の中の雑念から解放され、自然と眠りに落ちることができます。美しい自然の映像と音楽も豊富で、視覚と聴覚の両方からリラックスを促します。

- こんな人におすすめ:考え事をしてしまって寝付けない人、優しい読み聞かせで眠りたい人。

- 参照:Calm公式サイト, App Store, Google Play

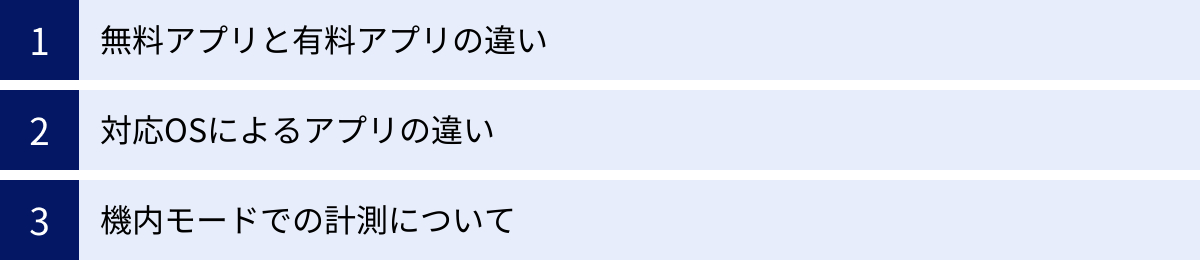

睡眠アプリに関するよくある質問

睡眠アプリを使い始めるにあたって、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。

無料アプリと有料アプリの違いは?

無料アプリと有料アプリの最も大きな違いは、「利用できる機能の範囲」と「広告の有無」です。

- 機能の範囲:

- 無料アプリ:睡眠時間の記録、シンプルな睡眠グラフ、基本的なスマートアラームなど、コアとなる機能は無料で使えることが多いです。しかし、長期的なデータ分析(週次・月次レポート)、いびきの詳細な分析、豊富な入眠サウンド、クラウドへのデータバックアップといった高度な機能や付加価値の高い機能は、有料プランに制限されていることがほとんどです。「まずは睡眠記録を試してみたい」という入門者には十分な場合もあります。

- 有料アプリ(または無料アプリの有料プラン):上記の高度な機能がすべて利用可能になります。心拍数などスマートウォッチからの詳細データを取り込んだ分析や、パーソナライズされた深い洞察、専門家が監修したコンテンツなど、より本格的に睡眠改善に取り組むための機能が提供されます。

- 広告の有無:

- 無料アプリ:アプリの運営費を賄うため、画面の下部にバナー広告が表示されたり、操作の途中で全画面広告が表示されたりすることが一般的です。操作の妨げになり、ストレスを感じる人もいます。

- 有料アプリ:月額料金などを支払うことで、広告が一切表示されなくなり、快適にアプリを使用できます。

どちらを選ぶべきか?

まずは気になるアプリの無料版を試してみて、そのアプリの基本的な操作感や計測精度が自分に合っているかを確認するのが最善の方法です。その上で、「もっとこんな機能が欲しい」「広告が煩わしい」と感じたら、有料プランへのアップグレードを検討するのが合理的です。最初から有料版に登録するよりも、自分にとってその「有料の価値」があるかをしっかり見極めることができます。

iPhoneとAndroidで使えるアプリは違いますか?

はい、使えるアプリはOSによって異なる場合があります。

- 両OS対応アプリ:Sleep Cycleや熟睡アラーム、Pokémon Sleepなど、この記事で紹介した多くの人気アプリは、iPhone (iOS) とAndroidの両方で利用できます。ただし、OSの特性上、UI(見た目や操作感)が少し異なったり、一部の機能に差があったりすることもあります。

- iOS (iPhone) 専用アプリ:Pillow, Sleep Meister, AutoSleepなどは、現時点ではiOS専用です。これらはAppleの「ヘルスケア」アプリやApple Watchとの連携を前提に、深く最適化されていることが多いのが特徴です。

- Android専用アプリ:数は少なくなっていますが、Androidに特化したアプリも存在します。

したがって、アプリを選ぶ際は、App Store (iPhone) や Google Play ストア (Android) で、自分のスマートフォンに対応しているかを必ず確認してください。友人におすすめされたアプリが、自分のOSでは使えないということもあり得ます。

機内モードでも計測できますか?

はい、多くの睡眠アプリは機内モードでも主要な計測機能を利用できます。

機内モードにすると、Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetoothといったすべての通信機能がオフになります。睡眠アプリの基本的な計測は、スマートフォンの内部にある加速度センサー(体の動きを検知)やマイク(音を検知)を利用して行われるため、通信機能は必須ではありません。

機内モードで計測するメリット:

- 電磁波の低減:就寝中に頭の近くにスマートフォンを置くことに伴う、電磁波への懸念を軽減できます。

- 通知の完全な遮断:夜中にメッセージや電話の着信音で起こされる心配が一切なくなり、安眠を妨げません。(「おやすみモード」でも同様の効果は得られます)

- バッテリー消費の抑制:通信を行わない分、バッテリーの消費をわずかに抑えることができます。

機内モードでの注意点:

- 一部の機能が制限される場合があります。例えば、クラウドへのリアルタイムでのデータ同期や、ストリーミング再生が必要な入眠サウンドの利用などはできません。

- 朝起きて機内モードをオフにするまで、緊急の連絡なども受け取れなくなる点には注意が必要です。

就寝中の電磁波や通知が気になる方は、「機内モードに設定し、充電ケーブルに接続して計測する」という使い方がおすすめです。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための土台です。この記事では、その強力なサポーターとなる「睡眠アプリ」について、基本的な仕組みから具体的な機能、メリット・デメリット、そして自分に合ったアプリの選び方や効果的な使い方まで、網羅的に解説してきました。

睡眠アプリは、これまで感覚的にしか捉えられなかった「睡眠」という行為を、客観的なデータとして可視化してくれます。これにより、私たちは自身の睡眠パターンを正確に把握し、スマートアラームで目覚めの質を高め、入眠サポートサウンドで心穏やかに入眠できるようになります。

しかし、最も重要なのは、これらの機能を通じて得られた気づきをもとに、自分自身の生活習慣を見直し、改善のための行動を起こすことです。そのためには、まず自分に合ったアプリを選び、毎日継続して使用することが不可欠です。メモ機能を活用して日々の行動と睡眠データを結びつけ、他のヘルスケアアプリと連携させることで、睡眠は生活全体を映す鏡となります。

今回ご紹介した10個のおすすめアプリは、それぞれに異なる魅力と強みを持っています。まずは気になるものをいくつか試してみて、操作感やデザイン、機能が自分の目的に合っているかを確認してみましょう。

睡眠改善は一日にしてならず、継続こそが力となります。 睡眠アプリを信頼できるパートナーとして活用し、データに一喜一憂するのではなく、楽しみながら自分だけの「快眠の方程式」を見つけ出していくプロセスそのものを楽しんでみてください。

さあ、今夜からあなたの睡眠探しの旅を始めてみませんか。まずは一つのアプリをインストールし、あなたの睡眠を記録することから、新しい健康習慣への第一歩を踏み出しましょう。