「しっかり寝たはずなのに、日中眠くて仕事に集中できない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」といった睡眠に関する悩みは、多くの人が抱える現代的な課題です。質の高い睡眠は、心身の健康、日中のパフォーマンス、そして生活全体の質(QOL)を維持するために不可欠です。しかし、自分の睡眠がどのような状態にあるのかを正確に把握することは、意外と難しいものです。

そこで注目されているのが「睡眠記録」です。睡眠記録とは、その名の通り、日々の睡眠に関する情報を記録し、可視化する習慣のこと。かつては専門的な医療機関で行われるものでしたが、現在ではスマートフォンアプリやウェアラブルデバイスの普及により、誰でも手軽に始められるようになりました。

この記事では、睡眠記録の重要性から、具体的な記録のつけ方、おすすめの無料アプリやデバイス、そして記録を活かして睡眠の質を改善するための具体的な方法まで、網羅的に解説します。睡眠記録を始めることで、漠然とした睡眠の悩みの原因を突き止め、より健康的で活力に満ちた毎日を送るための第一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠記録とは

睡眠記録とは、就寝時刻、起床時刻、睡眠時間、睡眠の質など、自身の睡眠に関するデータを継続的に記録・可視化することを指します。単に「何時間寝たか」を記録するだけでなく、睡眠に至るまでの時間、夜中に目覚めた回数、起床時の気分、日中の眠気といった多角的な情報を集めることで、自身の睡眠パターンを客観的に理解するための有効な手段です。

現代社会において、睡眠の重要性はますます高まっています。仕事や学業、プライベートにおけるストレス、不規則な生活リズム、スマートフォンやPCから発せられるブルーライトの影響など、私たちの睡眠を妨げる要因は数多く存在します。知らず知らずのうちに「睡眠負債」が蓄積し、日中の集中力低下や判断力の鈍化、気分の落ち込み、さらには生活習慣病のリスク増大につながることも少なくありません。

このような背景から、自身の睡眠状態を正しく把握し、積極的に改善していくことの価値が再認識されています。しかし、睡眠は無意識下で行われる活動であるため、「昨日はよく眠れた気がする」「最近、寝不足気味だ」といった主観的な感覚だけに頼っていては、問題の本質を見誤る可能性があります。例えば、自分では8時間しっかり寝たつもりでも、実際には浅い睡眠が多く、頻繁に無自覚の覚醒(マイクロアローザル)が起きていれば、睡眠の質は低いと言わざるを得ません。

睡眠記録は、こうした主観と客観のギャップを埋めるための強力なツールです。記録を続けることで、漠然とした「睡眠の悩み」が、具体的な「睡眠の課題」として明確になります。例えば、以下のような発見があるかもしれません。

- 特定の曜日に限って寝つきが悪い

- アルコールを摂取した日は、睡眠時間は長くても中途覚醒が増えている

- 就寝前のスマートフォンの使用時間が長いと、翌朝の目覚めが悪い

- 夕方に運動した日は、深く眠れている傾向がある

このように、睡眠記録は自身の生活習慣と睡眠の質の因果関係を浮き彫りにします。それはまるで、健康に関する自分だけの「調査レポート」を作成するようなものです。このレポートを分析することで、なぜ睡眠に問題が生じているのかを理解し、具体的な改善策を立てられるようになります。

近年では、スマートフォンの加速度センサーやマイクを利用して睡眠中の動きや音を検知するアプリや、心拍数や体表温などを計測できるスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスが登場し、睡眠記録は非常に手軽で身近なものになりました。これらのツールは、睡眠の深さ(レム睡眠、深い睡眠、浅い睡眠)を推定し、グラフで分かりやすく表示してくれるため、専門的な知識がなくても自分の睡眠状態を詳細に把握できます。

もちろん、高価なデバイスがなくても、手書きのノートやExcel(スプレッドシート)を使って睡眠記録をつけることも可能です。大切なのは、自分に合った方法で、無理なく継続すること。睡眠記録は、質の高い睡眠を取り戻し、日々のパフォーマンスを最大限に引き出すための、自己管理の第一歩と言えるでしょう。

睡眠記録をつける3つのメリット

睡眠記録をつけることは、単に日々の睡眠を記録するだけの作業ではありません。そこから得られるデータは、私たちの健康や生活をより良い方向へ導くための貴重なヒントに満ちています。ここでは、睡眠記録をつけることによって得られる3つの大きなメリットについて、詳しく解説します。

① 睡眠の質を客観的に把握できる

私たちの睡眠に関する感覚は、非常に主観的で曖昧なものです。「ぐっすり眠れた」「寝た気がしない」といった感覚は、その日の気分や体調に大きく左右されます。しかし、睡眠記録は、こうした主観的な感覚を「数値」や「グラフ」といった客観的なデータに変換してくれます。

例えば、夜11時にベッドに入り、朝7時に起きたとします。この場合、ベッドにいた時間は8時間ですが、これがそのまま「質の高い睡眠時間」とイコールになるわけではありません。ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間(入眠潜時)、夜中に目が覚めた回数や時間(中途覚醒)、そして睡眠中の深い睡眠と浅い睡眠の割合など、睡眠の質を構成する要素は多岐にわたります。

睡眠記録アプリやデバイスを使えば、これらの要素を自動で計測・分析してくれます。

- 睡眠時間: 実際に眠っていた時間の合計

- 睡眠効率: ベッドにいた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合

- 睡眠サイクル: レム睡眠、浅い睡眠、深い睡眠の周期とそれぞれの時間

これらのデータを見ることで、「8時間ベッドにいたけれど、実際に眠っていたのは6時間半で、特に深い睡眠が著しく少なかった」といった、感覚だけでは気づけなかった事実を発見できます。 この「客観的な把握」こそが、睡眠改善のスタートラインです。自分の睡眠の現在地を正確に知ることで、初めて具体的な目標設定や改善策の検討が可能になります。主観的な「寝不足感」の原因が、睡眠時間の絶対的な不足なのか、それとも時間の割に質が低いのかを切り分けることができるのです。

この客観的なデータは、日々の体調やパフォーマンスと照らし合わせることで、さらに価値を増します。「深い睡眠が多かった日は、やはり日中の集中力が高い」「中途覚醒が多かった翌日は、些細なことでイライラしがちだ」といった相関関係が見えてくると、睡眠の質を高めることへのモチベーションも自然と高まるでしょう。

② 自分の睡眠課題が見つかる

漠然と「睡眠に不満がある」と感じていても、その原因が何であるかを特定するのは困難です。寝つきが悪いのか、眠りが浅いのか、あるいは朝の目覚めが悪いのか。人によって悩みは様々です。睡眠記録を継続することで、こうした漠然とした悩みが、具体的な「課題」として浮かび上がってきます。

例えば、毎日の記録を数週間見返してみると、以下のような自分特有のパターンが見えてくることがあります。

- 寝つきの課題: ベッドに入ってから眠るまでの時間(入眠潜時)が、常に30分以上かかっている。特に、仕事でプレッシャーのかかるプレゼンを控えた日の前夜は、1時間以上眠れない傾向がある。

- 中途覚醒の課題: 週に3回以上、夜中の2時〜3時頃に目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない。記録を遡ると、夕食後にコーヒーを飲んだ日にこの現象が起きやすいことが判明した。

- 睡眠リズムの課題: 平日は睡眠時間が6時間未満だが、週末に10時間以上寝て「寝だめ」をしている。その結果、日曜の夜に寝付けず、月曜の朝が非常につらいというサイクルを繰り返している。

- 睡眠の質の課題: 睡眠時間は十分確保できているはずなのに、アプリのデータを見ると「深い睡眠」の割合が常に平均より低い。いびきを記録するアプリを併用したところ、激しいいびきをかいていることが分かった。

このように、記録は自分自身の睡眠に関する「問題発見器」として機能します。 課題が明確になれば、対策も具体的になります。「何となく眠れない」から、「寝つきを良くするためには、就寝前のリラックス法を試してみよう」「中途覚醒を減らすために、午後のカフェイン摂取をやめてみよう」というように、具体的なアクションプランに繋げることができるのです。このプロセスこそが、闇雲に睡眠サプリを試したり、高価な寝具に買い替えたりする前に踏むべき、最も重要で効果的なステップと言えるでしょう。

③ 生活習慣を見直すきっかけになる

睡眠は、独立した生命活動ではなく、食事、運動、仕事、ストレスなど、日中のあらゆる活動と密接に結びついています。睡眠記録に、その日の行動(飲酒、カフェイン摂取、運動の有無、食事の時間、ストレスレベルなど)をメモとして併記することで、生活習慣と睡眠の質の間に存在する因果関係が見えてきます。

これが、睡眠記録がもたらす最大のメリットの一つであり、生活全体の質を向上させる強力なきっかけとなります。

- 食事との関連: 「外食で脂っこいものをたくさん食べた日は、寝苦しくて中途覚醒が増える」「就寝3時間前までに夕食を済ませた日は、寝つきが良い」といった発見は、食生活を見直す動機になります。

- 運動との関連: 「日中に30分程度のウォーキングをした日は、深い睡眠の割合が増え、翌朝すっきり起きられる」という体験は、運動を習慣化する後押しになります。逆に、「寝る直前に激しい筋力トレーニングをすると、かえって目が冴えてしまう」といった失敗から、適切な運動のタイミングを学ぶこともできます。

- カフェイン・アルコールとの関連: 「午後のコーヒーが寝つきを悪くしている」「寝酒をすると寝つきは良いが、夜中に必ず目が覚めてしまう」というデータは、嗜好品との付き合い方を変えるきっかけになるでしょう。多くの人が「分かってはいるけれどやめられない」習慣も、睡眠記録という形で悪影響が可視化されることで、行動変容への意識が格段に高まります。

- ストレスとの関連: 「仕事で大きなストレスを感じた日は、睡眠時間が短く、夢見が悪い」という記録は、自分なりのストレス解消法を見つけることの重要性を教えてくれます。

このように、睡眠記録は単なる睡眠のログではなく、「自分の身体の取扱説明書」を作成するプロセスと言えます。睡眠という鏡を通して自分自身の生活習慣を客観的に見つめ直すことで、睡眠の改善だけでなく、より健康的でバランスの取れたライフスタイルを築くための、具体的な行動変容へと繋がっていくのです。

睡眠記録で書くべき基本的な項目

効果的な睡眠記録をつけるためには、どのような情報を記録すればよいのでしょうか。ここでは、自分の睡眠パターンを正確に把握し、課題を発見するために記録すべき基本的な項目を8つ紹介します。これらの項目を網羅的に記録することで、より詳細な分析が可能になります。アプリを使えば多くは自動で記録されますが、手書きの場合でもこれらの項目を意識することが重要です。

| 記録項目 | 記録する内容の例 | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| 就寝時刻と起床時刻 | 就寝:23:15 / 起床:6:45 | 睡眠リズムの基本。体内時計の乱れを把握する。 |

| 入眠までの時間 | 約20分 | 寝つきの良し悪し(入眠潜時)を評価する指標。 |

| 中途覚醒の回数・時間 | 2回(2:30に約5分、4:00に約15分) | 睡眠の分断、質の低下を評価する重要な指標。 |

| 合計の睡眠時間 | 7時間10分 | 睡眠量の充足度を測る基本データ。 |

| 起床時の気分 | スッキリ、だるい、眠いなど(5段階評価も有効) | 睡眠の質に対する主観的な評価。客観データとの比較に用いる。 |

| 日中の眠気の強さ | 昼食後に強い眠気あり(5段階評価も有効) | 睡眠不足や質の低下が日中に与える影響を把握する。 |

| 昼寝の有無と時間 | 14:00から20分間 | 夜間の睡眠不足を補う行動。長すぎると夜の睡眠に影響することも。 |

| 睡眠に影響する行動 | 飲酒(ビール1本)、カフェイン(15時にコーヒー)、運動(19時に30分ランニング)など | 睡眠の質を左右する要因を特定し、生活習慣との関連性を分析する。 |

就寝時刻と起床時刻

これは最も基本的な項目です。「何時に寝て、何時に起きたか」を記録することで、自分の睡眠リズム(体内時計)の規則性が見えてきます。 理想は、平日も休日も就寝・起床時刻をできるだけ一定に保つことです。しかし、多くの人は平日に睡眠不足がちになり、休日に「寝だめ」をする傾向があります。この生活リズムのズレは「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」と呼ばれ、心身の不調やパフォーマンス低下の原因となります。記録をつけることで、自分のソーシャル・ジェットラグがどの程度なのかを客観的に把握できます。

ベッドに入ってから眠るまでの時間

「入眠潜時」とも呼ばれ、ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間のことです。これは寝つきの良し悪しを測る重要な指標です。一般的に、15分〜20分程度で眠りにつくのが理想的とされています。これより極端に短い場合(5分以内など)は、慢性的な睡眠不足が蓄積しているサインかもしれません。逆に、30分以上経っても眠れない状態が続く場合は、入眠障害の可能性も考えられます。この時間を記録することで、寝つきを悪くしている原因(就寝前のスマホ、考え事、カフェインなど)を探る手がかりになります。

夜中に目が覚めた回数と時間

睡眠中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の回数と、目が覚めていた合計時間を記録します。加齢とともに中途覚醒は増える傾向にありますが、あまりに頻繁に起こる、あるいは一度起きるとなかなか寝付けない場合は、睡眠の質を大きく損なっている可能性があります。特に、トイレなどで起きたわけではないのに目が覚めてしまう場合は、ストレス、アルコール、睡眠時無呼吸症候群などが原因として考えられます。 アプリの多くは、体の動きなどから自動で覚醒時間を記録してくれます。手書きの場合は、目が覚めたと認識した回数や、時計で確認した時間などをメモしておきましょう。

合計の睡眠時間

起床時刻から就寝時刻を引き、そこから中途覚醒の時間や入眠までの時間を差し引いた、実際に眠っていた時間です。多くのアプリでは「実睡眠時間」などと表示されます。成人に推奨される睡眠時間は7時間〜9時間と言われていますが、必要な睡眠時間には個人差があります(ショートスリーパー、ロングスリーパー)。大切なのは、自分にとって最適な睡眠時間を見つけることです。日中の眠気や気分の記録と照らし合わせ、「自分は〇時間眠ると、最も調子が良い」という基準を見つけるために、この記録は欠かせません。

起床時の気分

「スッキリ爽快」「まあまあ」「少し眠い」「だるくて起きられない」など、朝起きたときの主観的な気分を記録します。これは、睡眠の質を測るための定性的なデータです。客観的なデータ(睡眠時間や睡眠の深さ)と、この主観的な気分を比較することが重要です。例えば、「睡眠時間は長かったのに、気分はスッキリしない」という場合、睡眠の質に問題がある可能性が示唆されます。5段階評価などで記録すると、後から見返したときに変化が分かりやすくなります。

日中の眠気の強さ

日中、特に眠気を感じやすい時間帯やその強さを記録します。例えば、「昼食後に耐えがたい眠気に襲われる」「午後の会議中にウトウトしてしまう」など、具体的な状況をメモしておくと良いでしょう。日中の眠気は、夜間の睡眠が量・質ともに不足していることを示す最も分かりやすいサインです。この記録を続けることで、前夜の睡眠が日中のパフォーマンスにどれだけ影響しているかを実感でき、睡眠改善へのモチベーションに繋がります。

昼寝の有無と時間

日中に昼寝をしたかどうか、した場合はその時間帯と長さを記録します。15時までの20〜30分程度の短い昼寝は、午後の眠気を解消し、集中力を回復させるのに効果的です。しかし、夕方以降の昼寝や長すぎる昼寝は、夜の寝つきを悪くする原因になります。昼寝をした日の夜の睡眠記録(特に寝つき)と比較することで、自分にとって適切な昼寝のタイミングや長さを探ることができます。

睡眠に影響しそうな行動(飲酒・カフェイン・運動など)

これは睡眠の質を左右する要因を特定するための、非常に重要な記録項目です。日々の行動をメモとして残しておきましょう。

- 食事: 夕食の時間、内容(脂っこい、量が多いなど)

- 嗜好品: カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)やアルコールを摂取した時間と量

- 運動: 運動した時間、種類、強度

- 入浴: 入浴した時間、湯船に浸かったかシャワーだけか

- 就寝前の行動: スマートフォンやPCの使用、読書、ストレッチなど

- ストレス: 仕事やプライベートで感じたストレスの度合い

これらの行動記録と睡眠データを照らし合わせることで、「〇〇をすると、睡眠の質が上がる/下がる」という自分だけの法則が見つかります。これが、具体的な生活習慣の改善に直結する、最も価値のある情報となるのです。

睡眠記録のつけ方【方法別】

睡眠記録を始めるにあたり、主な方法は「アプリやスマートウォッチを使う方法」と「手書きノートやExcelを使う方法」の2つに大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが優れているというわけではありません。自分のライフスタイルや性格、記録に求める精度に合わせて、最適な方法を選ぶことが継続の鍵となります。

| 方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| アプリ・スマートウォッチ | ・手軽に始められる ・記録が自動で手間がかからない ・睡眠の深さなど詳細なデータを取得できる ・データのグラフ化や分析が簡単 |

・デバイスの購入に費用がかかる場合がある ・充電の手間がある ・データの正確性に過信しがち ・スマートフォンの持ち込みが必要 |

・手軽に始めたい人 ・記録の手間を省きたい人 ・客観的で詳細なデータが欲しい人 ・ガジェットが好きな人 |

| 手書きノート・Excel | ・コストがかからない(無料) ・記録項目やフォーマットの自由度が高い ・手で書くことで記憶に残りやすい ・自分と向き合う時間になる |

・記録に手間がかかり、忘れやすい ・継続が難しい場合がある ・データの集計や分析が面倒 ・睡眠の深さなど客観的な質は記録できない |

・コストをかけたくない人 ・自分のペースで記録したい人 ・書くことが好きな人 ・デジタルデバイスから離れて眠りたい人 |

アプリやスマートウォッチで自動記録する

現在、睡眠記録の最もポピュラーな方法が、スマートフォンアプリやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを活用する方法です。多くのアプリは、スマートフォンの加速度センサーやマイクを使って、睡眠中の体の動きやいびき、寝言などを検知し、それらの情報から睡眠の状態を分析します。

メリット

- 手軽さと自動化: 最大のメリットは、何と言ってもその手軽さです。 アプリを起動してスマートフォンを枕元に置くだけ、あるいはスマートウォッチを腕に着けて眠るだけで、就寝・起床時刻から睡眠の深さ、中途覚醒まで、多くのデータが自動で記録されます。記録を忘れる心配が少なく、面倒くさがりな人でも継続しやすいのが特徴です。

- 詳細なデータ取得: 手書きでは記録不可能な「睡眠の深さ(レム睡眠・浅い睡眠・深い睡眠のサイクル)」や「心拍数の変動」「呼吸の乱れ」といった、睡眠の質に関わる詳細なデータを可視化できます。 これらのデータは、自分の睡眠をより深く理解するための貴重な情報となります。

- 分析とフィードバック: 記録されたデータは自動でグラフ化され、週ごとや月ごとの推移を簡単に確認できます。多くのアプリには、データに基づいた睡眠スコアの算出や、「昨夜の睡眠は〇〇が原因で質が低下した可能性があります」といったアドバイス機能が搭載されており、改善のためのヒントを得やすいのも魅力です。

デメリット

- コストと手間: スマートウォッチなどの専用デバイスは、購入に数万円の初期費用がかかります。また、デバイスやスマートフォンは定期的な充電が必要です。充電を忘れると、その日のデータが記録できないという事態も起こり得ます。

- データの正確性への過信: アプリやデバイスが示すデータは、あくまで「推定値」です。医療機関で使われる脳波計(PSG)による精密な検査とは異なり、体の動きや心拍数から間接的に睡眠状態を判断しているため、必ずしも100%正確とは限りません。データに一喜一憂しすぎず、あくまで参考として捉え、自身の主観的な感覚と合わせて判断することが重要です。

- スマートフォンの持ち込み: アプリを利用する場合、寝室にスマートフォンを持ち込む必要があります。就寝直前まで画面を見てしまうと、ブルーライトの影響で寝つきが悪くなる可能性があり、本末転倒になりかねません。利用する際は、強い意志を持ってSNSや動画の閲覧を避ける必要があります。

手書きノートやExcelで記録する

デジタルデバイスに頼らず、昔ながらの方法で記録するのも有効な選択肢です。お気に入りのノートとペンを用意したり、PCでExcelやGoogleスプレッドシートの表を作成したりして、日々の睡眠を記録していきます。

メリッ

ト

- コストフリーと自由度の高さ: ノートとペンさえあれば、誰でもすぐに無料で始められます。 また、記録する項目やフォーマットを完全に自分で決められるのが大きな利点です。基本的な項目に加えて、「その日に見た夢の内容」「起きた時の体の痛み」など、自分が気になる情報を自由に追加できます。

- 内省の機会: 手で書くという行為は、デジタル入力に比べて時間がかかりますが、その分、その日の出来事や自分の心身の状態をじっくりと振り返る良い機会になります。「なぜ今日は寝つきが悪かったのだろう」と考えながら書くことで、自分自身と向き合い、睡眠への意識を高める効果が期待できます。

- 脱デジタル: 就寝前にスマートフォンやPCから意識的に離れたいと考えている人にとっては、最適な方法です。デジタルデバイスを寝室から持ち出すことで、ブルーライトの影響を断ち切り、よりリラックスした状態で眠りにつく環境を整えられます。

デメリット

- 手間と継続の難しさ: 最大の課題は、記録に手間がかかる点です。 毎日欠かさず記録するのは意志の力が必要で、忙しい日や疲れている日は忘れてしまったり、面倒になったりしがちです。3日坊主で終わってしまう可能性が最も高い方法とも言えます。

- 客観的データの欠如: 就寝・起床時刻や中途覚醒の回数(自覚したもののみ)は記録できますが、睡眠の深さや睡眠効率といった、睡眠の質に関する客観的なデータを取得することはできません。分析は、あくまで主観的な感覚や自覚できた事実に基づいて行うことになります。

- 分析の煩雑さ: 記録が溜まってきた際に、傾向を分析するのが大変です。週ごとや月ごとの平均睡眠時間やパターンを把握するためには、自分で電卓を叩いたり、Excelで関数を組んだりする手間が発生します。

結論として、まずは手軽な無料アプリから試してみて、睡眠記録がどのようなものかを体験してみるのがおすすめです。 その上で、より詳細なデータが欲しくなればスマートウォッチの導入を検討したり、逆にデジタルから離れたいと感じれば手書きに移行したりと、自分に合ったスタイルを見つけていくのが良いでしょう。

【無料】睡眠記録におすすめのアプリ6選

睡眠記録を始めたいと思ったとき、最も手軽なのが無料のスマートフォンアプリです。ここでは、多機能で評価も高く、無料で始められる人気の睡眠記録アプリを6つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合ったアプリを見つけてみましょう。

(※各アプリの情報は、本記事執筆時点の公式サイトやアプリストアの情報を基にしています。機能や仕様はアップデートにより変更される可能性があります。)

① Somnus(ソムナス)

特徴:

Somnusは、睡眠記録の基本機能に加え、ユーザー同士が励まし合えるSNS機能が搭載されているユニークなアプリです。睡眠改善という共通の目的を持つ仲間と繋がることで、記録を続けるモチベーションを維持しやすくなります。また、睡眠データに基づいて算出される「睡眠スコア」に応じてポイントが貯まり、提携サービスや商品の割引クーポンと交換できるなど、ゲーミフィケーション要素も取り入れられています。

主な機能:

- 加速度センサーによる睡眠トラッキング(睡眠の深さ、中途覚醒)

- 睡眠スコアの算出

- 睡眠導入サウンド(ヒーリングミュージック、自然音など)

- スマートアラーム(眠りの浅いタイミングで起こしてくれる機能)

- SNS機能(睡眠記録のシェア、励まし合い)

- ポイント機能

こんな人におすすめ:

- 一人では記録を続ける自信がない人

- 仲間と励まし合いながら睡眠改善に取り組みたい人

- ゲーム感覚で楽しく続けたい人

参照:Somnus公式サイト

② 熟睡アラーム

特徴:

「熟睡アラーム」は、その名の通り、快適な目覚めをサポートするアラーム機能が非常に充実しているアプリです。眠りが浅い「レム睡眠」のタイミングを狙って起こしてくれるスマートアラーム機能はもちろんのこと、アラーム音の種類が豊富で、徐々に音量が大きくなるフェードイン設定や、計算問題などを解かないと止まらない「ミッション」機能など、朝が苦手な人を強力にサポートします。もちろん、睡眠記録アプリとしての基本性能も高く、多くのユーザーに支持されています。

主な機能:

- 睡眠トラッキング(睡眠サイクルグラフ)

- スマートアラーム機能

- 豊富なアラームサウンドとカスタマイズ機能

- いびきの録音・再生機能

- 睡眠記録のクラウドバックアップ

- 入眠サポートサウンド

こんな人におすすめ:

- 朝スッキリと目覚めたい人

- 二度寝や寝坊に悩んでいる人

- 多機能で高機能なアラームを求めている人

参照:株式会社C2公式サイト

③ Sleep Cycle

特徴:

Sleep Cycleは、睡眠記録アプリの先駆けとも言える、世界的に人気の高いアプリです。長年の研究に基づいて開発された独自の音声解析技術(マイクを使用)または加速度センサーにより、精度の高い睡眠分析に定評があります。非常にシンプルなインターフェースで、誰でも直感的に使いこなせるのが魅力です。睡眠データは長期的に蓄積され、詳細な統計グラフで自分の睡眠パターンの変化を視覚的に追跡できます。

主な機能:

- 特許技術による高精度な睡眠トラッキング

- スマートアラーム「インテリジェント・ウェイクアップ」

- 詳細な睡眠統計データ(睡眠の質、規則性、時間などの推移)

- 睡眠メモ機能(コーヒー、ストレスなどの影響を分析)

- いびき、寝言の検知

- Appleヘルスケア/Google Fitとの連携

こんな人におすすめ:

- シンプルで使いやすいアプリを求めている人

- 精度の高い睡眠分析をしたい人

- 長期的な視点で自分の睡眠データを管理・分析したい人

参照:Sleep Cycle AB公式サイト

④ JUKUSUI

特徴:

「JUKUSUI」は、ヘルスケア領域の知見を活かして開発された国産アプリです。睡眠記録と分析に加え、個人の睡眠データに基づいた改善アドバイスを受けられるのが大きな特徴。「睡眠改善プログラム」という有料機能では、睡眠専門医が監修したパーソナルな改善プランが提供されます。無料版でも、睡眠の質を点数化する「睡眠スコア」や、いびき・歯ぎしりの記録、心地よい眠りを誘う「おやすみ音楽」など、充実した機能を利用できます。

主な機能:

- 睡眠記録・分析(睡眠の深さ、中途覚醒、入眠時間など)

- 睡眠スコアの算出と日・週・月単位でのレポート

- いびき・歯ぎしりの音量や時間を記録する「いびき測定」

- 入眠をサポートする「おやすみ音楽」

- スマートアラーム機能

- (有料)パーソナライズされた睡眠改善アドバイス

こんな人におすすめ:

- 自分の睡眠データに基づいた具体的なアドバイスが欲しい人

- いびきや歯ぎしりが気になっている人

- 信頼性の高い国産アプリを使いたい人

参照:株式会社S’UIMIN公式サイト

⑤ いびきラボ

特徴:

「いびきラボ – SnoreLab」は、その名の通り、いびきの記録と分析に特化したアプリです。睡眠中のいびきを録音し、その大きさ(デシベル)や頻度をグラフで可視化。「いびきスコア」として点数化してくれるため、いびきの深刻度を客観的に把握できます。また、「飲酒した日」「枕を変えた日」などの要因を記録することで、どのような時にいびきが悪化するのかを分析できます。睡眠時無呼吸症候群の可能性に気づくきっかけになることもあります。

主な機能:

- いびきの録音と再生

- いびきの強度と発生時間のグラフ化

- いびきスコアの算出

- いびき対策の効果測定(要因の記録機能)

- フルバージョンの睡眠レポート(有料)

こんな人におすすめ:

- 自分のいびきがどの程度か知りたい人

- 家族にいびきを指摘されている人

- いびき対策の効果を客観的に確認したい人

参照:Reviva Softworks Ltd App Storeページ

⑥ Pokémon Sleep

特徴:

「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」は、「睡眠をエンターテイメント化する」というコンセプトのユニークなアプリです。ユーザーの睡眠時間やパターンを計測し、そのデータに応じて様々な寝顔のポケモンたちと出会えるというゲーム性が特徴。睡眠リズムを整えることがゲームの進行に繋がり、「早寝早起き」が楽しくなるように設計されています。睡眠記録自体はシンプルなものですが、「ゲームをクリアしたい」という気持ちが、結果的に規則正しい睡眠習慣の継続に繋がります。

主な機能:

- 睡眠時間の長さと規則性を評価する「睡眠スコア」

- 睡眠タイプ(うとうと、すやすや、ぐっすり)の判定

- 睡眠データに応じたポケモンの寝顔収集

- 睡眠導入サウンド、スマートアラーム

- 睡眠データのグラフ化

こんな人におすすめ:

- 睡眠改善に「楽しさ」を求めている人

- ゲームが好きな人

- とにかく睡眠習慣を継続させるきっかけが欲しい人

参照:株式会社ポケモン公式サイト

睡眠記録ができるおすすめのデバイス3選

スマートフォンアプリでも手軽に睡眠記録はできますが、より精度の高いデータを、より快適に取得したい場合は、ウェアラブルデバイスの活用がおすすめです。腕や指に装着したり、マットレスの下に設置したりすることで、心拍数や体表温、呼吸数といった、スマートフォンだけでは計測が難しい生体情報を取得し、睡眠状態をより詳細に分析します。ここでは、睡眠記録機能に定評のある代表的なデバイスを3つ紹介します。

① Apple Watch

特徴:

iPhoneユーザーにとって最も身近なウェアラブルデバイスであるApple Watchは、睡眠記録ツールとしても非常に高性能です。watchOS 9以降、標準の「睡眠」アプリで「睡眠ステージ」の記録に対応。手首の皮膚温センサーや心拍数センサー、加速度センサーからの情報を統合し、「覚醒」「レム睡眠」「コア睡眠(浅い睡眠)」「深い睡眠」の各ステージにいた時間を推定し、グラフで分かりやすく表示します。就寝・起床スケジュールの設定や、睡眠に集中するための「睡眠集中モード」など、iPhoneとのシームレスな連携も魅力です。

主な機能:

- 睡眠ステージの記録: レム、コア、深い睡眠の時間をグラフで表示。

- 心拍数・呼吸数のモニタリング: 睡眠中の平均心拍数や呼吸数を記録。

- 手首皮膚温の変動: 夜間の体温変化を記録し、体調変化の指標として活用可能。

- 睡眠スケジュール: 目標の就寝・起床時刻を設定し、リマインダーを受け取れる。

- iPhone「ヘルスケア」アプリとの連携: 全てのデータがヘルスケアアプリに集約され、長期的な健康管理に役立つ。

こんな人におすすめ:

- iPhoneユーザーで、既にApple Watchを持っている、または購入を検討している人

- 睡眠データと他の健康データ(活動量、心拍数など)を一元管理したい人

- 日中のアクティビティトラッカーとしても活用したい人

参照:Apple (日本) 公式サイト

② Fitbit

特徴:

Fitbitは、健康管理に特化したウェアラブルデバイスのパイオニア的存在であり、特に睡眠トラッキング機能の評価が高いことで知られています。Apple Watchと同様に、心拍数と動きに基づいて「覚醒」「レム睡眠」「浅い睡眠」「深い睡眠」の各ステージを記録。それに加え、Fitbit独自の「睡眠スコア」機能が秀逸です。睡眠時間、深い睡眠とレム睡眠の時間、回復度(睡眠中の心拍数)の3つの要素を総合的に評価し、睡眠の質を100点満点で採点してくれます。このスコアを見るだけで、その日の睡眠が良かったのか悪かったのかを直感的に把握できます。

主な機能:

- 睡眠ステージの記録と睡眠スコアの算出: 睡眠の質を分かりやすい点数で評価。

- スマートアラーム(スマートウェイク): 眠りの浅いステージを検知して、設定した時間枠内で最適なタイミングで起こしてくれる。

- 睡眠プロフィール(有料サービスFitbit Premium): 月間の睡眠データを分析し、ユーザーを動物(キリン、クマなど)に例えて睡眠傾向をフィードバックしてくれるユニークな機能。

- 呼吸数のモニタリング: 睡眠中の呼吸数の変動を記録。

- 多様なモデル展開: シンプルなトラッカータイプから高機能なスマートウォッチタイプまで、予算やニーズに応じた選択肢が豊富。

こんな人におすすめ:

- Androidスマートフォンユーザーで高機能な睡眠トラッカーを探している人

- 睡眠の質を分かりやすい「スコア」で把握したい人

- 詳細な分析やパーソナルなアドバイス(Premium)に興味がある人

参照:Fitbit公式サイト

③ ブレインスリープ コイン

特徴:

ブレインスリープ コインは、これまでのリストバンド型とは一線を画す、マットレスの上に置くだけ(または枕元に設置)で睡眠を計測できる非装着型のデバイスです。本体に内蔵された高感度センサーが、体の動きだけでなく、心拍や呼吸による微細な振動を検知し、睡眠状態を分析します。腕に何も着けずに眠りたい人にとっては、非常に魅力的な選択肢です。計測されたデータは専用アプリに転送され、「睡眠スコア」や睡眠ステージ(深い・浅い・レム)、寝姿勢(仰向け・横向き)まで分析してくれます。

主な機能:

- 非装着での睡眠計測: 体に何も着けずに、心拍・呼吸・体動を計測。

- 睡眠環境の計測: デバイスが設置された寝室の温度・湿度・明るさ・騒音レベルを記録し、睡眠の質との関連性を分析できる。

- 詳細な睡眠分析: 睡眠スコア、睡眠ステージ、寝姿勢、いびきの有無などを記録。

- AIによるパーソナルなアドバイス: ユーザーの睡眠データに基づき、AIが毎日個別のアドバイスを提供。

- スマートアラーム機能: 眠りの浅いタイミングで、デバイス本体の振動またはアプリの音で起こしてくれる。

こんな人におすすめ:

- 腕時計などを着けて眠るのが苦手な人、違和感を感じる人

- 寝室の環境(温度、湿度、音など)が睡眠に与える影響を知りたい人

- より自然な状態で睡眠データを計測したい人

参照:ブレインスリープ公式サイト

手書きで睡眠記録をつける方法とコツ

アプリやデバイスを使わずに、アナログな方法で睡眠記録をつけたい、あるいはデジタルデトックスを兼ねて挑戦してみたいという人もいるでしょう。手書きには、手間がかかる一方で、自分と深く向き合えるという独自の魅力があります。ここでは、手書きで睡眠記録を効果的に続けるための方法とコツを紹介します。

テンプレートを活用する

ゼロから自分でフォーマットを考えるのは大変です。まずは、インターネット上で公開されている無料の睡眠記録(睡眠日誌)テンプレートを探して活用するのがおすすめです。「睡眠日誌 テンプレート」「睡眠ログ 無料」といったキーワードで検索すると、印刷してすぐに使えるPDF形式のテンプレートがたくさん見つかります。

テンプレートを選ぶ際は、先に解説した「睡眠記録で書くべき基本的な項目」が網羅されているかを確認しましょう。

- 日付

- ベッドに入った時刻(就床時刻)

- 眠りについた時刻(入眠時刻)

- 夜中に目が覚めた回数・時間

- 起きた時刻(起床時刻)

- ベッドから出た時刻

- 起床時の気分

- 日中の眠気

- 昼寝の時間

- 特記事項(飲酒、カフェイン、運動、ストレスなど)

これらの項目がバランス良く配置されたテンプレートを使えば、抜け漏れなく効率的に記録ができます。いくつか試してみて、自分が最も書きやすいと感じるフォーマットを見つけるのが良いでしょう。

手書き用のノートを用意する

テンプレートを使わず、もっと自由に記録したい場合は、自分だけの「睡眠ノート」を用意しましょう。ノート選びも、記録を続けるモチベーションに繋がる大切な要素です。

- サイズ: 毎日持ち歩くなら手帳サイズのコンパクトなもの、ベッドサイドに置いておくだけならB5やA5サイズなど、自分のライフスタイルに合わせます。

- 罫線: 方眼(グリッド)罫のノートは、線を引いたり、簡単なグラフを書いたりするのに便利でおすすめです。もちろん、無地や横罫でも問題ありません。

- フォーマットの工夫: 毎日の記録を楽しくするために、少し工夫を加えてみましょう。

- 色分け: ペンの色を変えて、「気分の良い日(青)」「寝不足の日(赤)」のように記録すると、パッと見て分かりやすくなります。

- スタンプやシール: 起床時の気分を天気マークのスタンプで表現したり、よく眠れた日にご褒美のシールを貼ったりすると、ゲーム感覚で続けられます。

- フリースペース: 単純なデータだけでなく、その日に感じたことや、睡眠に関する気づきを自由に書き込めるスペースを設けておくと、後から見返したときに貴重な情報になります。「夕方に散歩したら、夜ぐっすり眠れた気がする」といったメモが、改善のヒントになるのです。

手書きのコツは、ベッドサイドにノートとペンを常備しておくこと。 朝起きてすぐに、記憶が新しいうちに記録する習慣をつけるのが継続の鍵です。

Excelやスプレッドシートを使う

「手書きは面倒だけど、専用アプリやデバイスは使いたくない」という場合は、PCやスマートフォンで使えるExcelやGoogleスプレッドシートを活用するのも一つの手です。手書きとアプリのハイブリッドのような方法と言えます。

- テンプレート作成: まず、自分用の記録テンプレートを作成します。A列に日付、B列に就寝時刻、C列に起床時刻…というように、記録したい項目を見出しとして入力します。

- 自動計算の活用: Excelやスプレッドシートの最大のメリットは、計算を自動化できることです。例えば、睡眠時間のセルに「=起床時刻 – 就寝時刻」といった簡単な数式を入れておけば、時刻を入力するだけで自動的に睡眠時間を算出してくれます。睡眠効率(実睡眠時間 ÷ ベッドにいた時間)なども、計算式を組んでおけば簡単です。

- グラフ化機能: データが溜まってきたら、グラフ作成機能を活用しましょう。日々の睡眠時間の推移を折れ線グラフにしたり、曜日ごとの平均睡眠時間を棒グラフにしたりすることで、手書きでは難しいデータの可視化と分析が容易になります。特に、睡眠に影響する行動(例:運動した日/しない日)と睡眠時間の関係をグラフで比較すると、新たな発見があるかもしれません。

Googleスプレッドシートを使えば、スマートフォンからも簡単に入力・閲覧ができるため、PCを開く手間なく、いつでもどこでも記録をつけられます。手書きの自由度とデジタルの分析能力を両立させたい人におすすめの方法です。

睡眠記録を続けるための3つのポイント

睡眠記録は、数日つけただけではあまり意味がありません。最低でも2週間、できれば1ヶ月以上続けることで、初めて自分自身の睡眠パターンや課題が見えてきます。しかし、多くの人が途中で面倒になり、挫折してしまいます。ここでは、睡眠記録を無理なく、そして効果的に続けるための3つの重要な心構えを紹介します。

① 完璧に記録しようとしない

睡眠記録を始めると、つい「全ての項目を正確に、毎日欠かさず記録しなければ」と意気込んでしまいがちです。しかし、この「完璧主義」こそが、挫折の最大の原因になります。

忙しくて記録を忘れてしまう日もあれば、疲れていて詳細を思い出すのが面倒な日もあるでしょう。そんなとき、「ああ、もうダメだ」と全てを投げ出してしまうのではなく、「まあ、そんな日もあるか」と軽く受け流すことが大切です。1日や2日、記録が飛んでしまっても、全体的な傾向を把握する上では大きな問題はありません。

また、記録する項目も、最初から全てを埋めようと気負う必要はありません。まずは「就寝・起床時刻」と「起床時の気分」だけでも構いません。慣れてきたら、徐々に記録する項目を増やしていくというステップアップ方式でも良いのです。

大切なのは、記録すること自体がストレスにならないようにすること。 100点を目指すのではなく、60〜70点でも良いので、とにかく「続ける」ことを最優先に考えましょう。完璧ではないデータでも、続ければ必ず価値のある情報になります。

② 就寝時刻を気にしすぎない

睡眠記録をつけていると、自分の就寝時刻の遅さや、目標としている時刻に眠れていない事実に目が行きがちです。「今日も寝るのが遅くなってしまった」「早く寝ないと、記録が悪くなる」といった考えは、かえって「眠らなければ」というプレッシャー(睡眠不安)を生み出し、寝つきを悪くするという悪循環に陥ることがあります。これは、パフォーマンス監視不安(Performance Anxiety)の一種です。

記録をつける上でより重要視すべきなのは、実は就寝時刻よりも「起床時刻」です。私たちの体には、約24時間周期の体内時計が備わっています。このリズムを整える鍵は、毎朝同じ時間に起きて、太陽の光を浴びることです。起床時刻を一定にすると、夜に自然な眠気が訪れるタイミングも安定しやすくなります。

ですから、記録を見て就寝時刻のバラつきに一喜一憂するのではなく、まずは「休日も平日と同じ時間に起きる」ことを目標にしてみましょう。就寝時刻は、その日の眠気に合わせて自然に任せるくらいが丁度良いのです。記録はあくまで現状を把握するためのツールであり、記録のために生活を縛り付けるものではない、ということを忘れないでください。

③ 毎日正直に記録する

睡眠記録をつけていると、「良い記録」を残したいという心理が働くことがあります。例えば、夜更かししてしまったのに就寝時刻を少し早めに記録したり、日中すごく眠かったのに「まあまあ」と偽って記録したり…といったことです。

しかし、これでは睡眠記録をつける意味がありません。睡眠記録は、誰かに見せて評価してもらうためのものではなく、自分自身の課題を発見し、改善に繋げるためのツールです。 都合の悪いデータを隠したり、改ざんしたりしても、問題が解決するわけではありません。

むしろ、「最悪だ」と感じた日の記録こそ、最も価値のある情報を含んでいます。なぜ寝付けなかったのか、なぜ日中あんなに眠かったのか。その原因を探るヒントは、正直に記録された「悪いデータ」の中にこそ隠されています。例えば、「飲み会で深夜まで飲んでしまった翌日は、睡眠時間が短く、日中の眠気が最高レベルだった」という正直な記録は、「飲み会はほどほどにしよう」という具体的な行動変容を促す強力な動機になります。

自分の睡眠と正直に向き合うことは、時に辛い事実を突きつけられることもありますが、それこそが改善への第一歩です。良い日も悪い日も、ありのままを記録することが、長期的に見て最も効果的な使い方なのです。

記録を分析して睡眠の質を改善する方法

睡眠記録は、つけるだけで満足してしまっては意味がありません。蓄積したデータを分析し、そこから見えてきた課題に対して具体的な改善策を試していく、というサイクルを回すことが最も重要です。ここでは、記録を分析して睡眠の質を高めるための具体的なステップを紹介します。

自分の睡眠パターンと課題を把握する

まずは、2週間〜1ヶ月程度記録したデータを見返し、自分の睡眠にどのような傾向があるかを確認します。

- 睡眠時間の規則性: 平日と休日の睡眠時間に大きな差はないか? 就寝・起床時刻は安定しているか?

- 寝つき: ベッドに入ってから眠るまでの時間は平均してどれくらいか? 30分以上かかることが多いか?

- 中途覚醒: 夜中に目が覚めることは多いか? 特定の曜日に多いなどの傾向はないか?

- 睡眠時間と日中の状態: 何時間くらい眠った日に、最も日中の調子が良いか?

これらの傾向を把握した上で、自分の最も大きな課題が「寝つきが悪いこと」なのか、「眠りが浅く、途中で起きてしまうこと」なのか、「単純に睡眠時間が足りていないこと」なのかを特定します。

睡眠効率を計算してみる

睡眠の質を客観的に評価する簡単な指標として、「睡眠効率」があります。これは、ベッドで横になっていた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合を示すものです。

睡眠効率 (%) = (合計睡眠時間 ÷ ベッドにいた時間) × 100

例えば、夜11時にベッドに入り、朝7時に起きた(ベッドにいた時間は8時間=480分)、そのうち実際に眠っていた時間が7時間(420分)だった場合、

睡眠効率 = (420分 ÷ 480分) × 100 = 87.5%

となります。

一般的に、この睡眠効率が85%以上であることが、質の良い睡眠の一つの目安とされています。90%以上であれば非常に良好です。もし、自分の睡眠効率が常に85%を下回っているようであれば、寝つきが悪いか、中途覚醒が多いなど、睡眠の質に何らかの問題を抱えている可能性が高いと言えます。

課題に合わせた改善策を試す

自分の睡眠課題が明確になったら、それに対応する改善策を試してみましょう。一度に多くのことをやろうとせず、まずは一つか二つ、自分にできそうなことから始めるのがポイントです。そして、その改善策を試した後の睡眠記録の変化を観察し、効果があったかどうかを評価します。

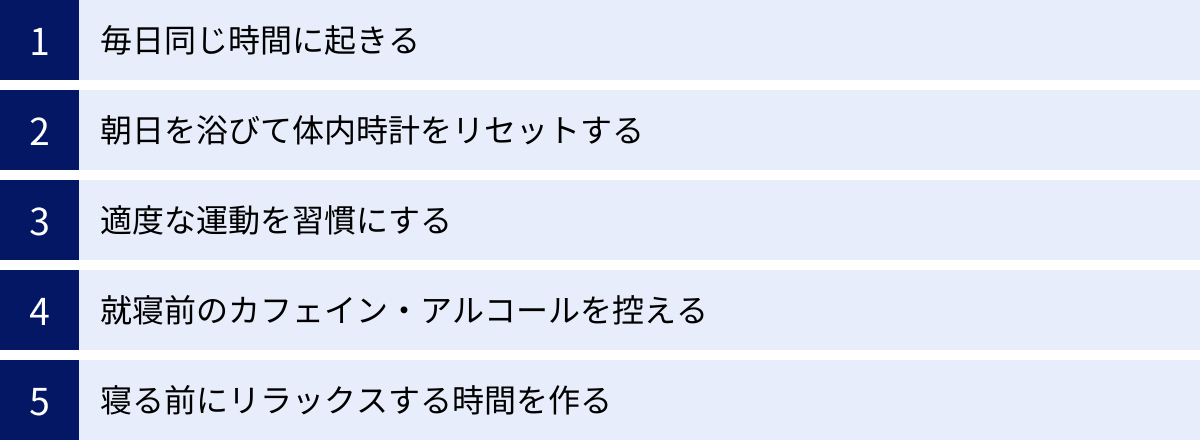

毎日同じ時間に起きる

課題: 寝つきが悪い、休日の翌日に体調が悪い

体内時計のリズムを整える上で最も効果的な方法です。たとえ寝るのが遅くなったとしても、朝はいつもと同じ時間に起きることを心がけましょう。最初はつらいかもしれませんが、これを続けることで、夜に自然な眠気が訪れる時間が安定し、寝つきの改善に繋がります。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

課題: 朝スッキリ起きられない、夜になっても眠くならない

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。光の刺激が体内時計をリセットし、脳内で眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されます。これにより、体が活動モードに切り替わります。そして、光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、自然な眠気が訪れます。

適度な運動を習慣にする

課題: 寝つきが悪い、眠りが浅い

日中の適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動がおすすめです。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、逆効果になるため、夕方から就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

就寝前のカフェイン・アルコールを控える

課題: 寝つきが悪い(カフェイン)、夜中に目が覚める(アルコール)

カフェインには強い覚醒作用があり、その効果は4時間以上続くこともあります。質の良い睡眠のためには、午後のコーヒーや緑茶は避けるのが賢明です。また、アルコール(寝酒)は一時的に寝つきを良くしますが、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、中途覚醒の原因となります。睡眠記録でアルコールの悪影響を実感したら、量を減らす、寝る直前は飲まないなどの対策を試してみましょう。

寝る前にリラックスする時間を作る

課題: 寝つきが悪い、ストレスで眠れない

睡眠前は、心身を興奮させる交感神経から、リラックスさせる副交感神経へとスイッチを切り替える時間が必要です。就寝1〜2時間前に入浴(ぬるめのお湯にゆっくり浸かる)すると、一時的に上がった深部体温が下がる過程で眠気が誘発されます。また、就寝前はスマートフォンやPCの画面を見るのをやめ、読書(刺激の少ないもの)、音楽鑑賞、軽いストレッチ、瞑想など、自分が心からリラックスできる活動に時間を使いましょう。

これらの改善策を試しながら、睡眠記録をつけ続けることで、「自分にはこの方法が合っている」という成功パターンが見つかります。これこそが、睡眠記録を通じた睡眠改善の醍醐味です。

まとめ

質の高い睡眠は、私たちの心と体の健康を支える土台です。日々のパフォーマンスを最大限に引き出し、充実した毎日を送るためには、自分自身の睡眠状態を正しく理解し、積極的に改善していく姿勢が不可欠です。

本記事で解説した「睡眠記録」は、そのための最も効果的で、誰でも今日から始められるツールです。

- 睡眠記録は、主観的な感覚を客観的なデータに変え、自身の睡眠の質を正確に把握する手助けをします。

- 記録を続けることで、寝つきが悪い、中途覚醒が多いといった具体的な「睡眠課題」が明確になります。

- 日中の行動も合わせて記録することで、生活習慣と睡眠の質の因果関係に気づき、ライフスタイル全体を見直すきっかけになります。

記録の方法は、手軽なスマートフォンアプリから、より高精度なウェアラブルデバイス、そして自分と向き合う時間を作れる手書きのノートまで様々です。大切なのは、完璧を目指さず、自分に合った方法で無理なく続けることです。

そして最も重要なのは、記録したデータを分析し、改善に活かすことです。自分の睡眠パターンを把握し、課題に合わせた改善策(起床時刻の固定化、朝日を浴びる、適度な運動、リラックスタイムの確保など)を試す。そして、その効果をまた記録で確認する。この「記録→分析→改善→評価」というサイクルを回していくことで、あなたの睡眠の質は着実に向上していくはずです。

漠然とした睡眠の悩みから解放され、より健康的で活力に満ちた生活を手に入れるために、まずは今夜から、あなたの睡眠を記録してみてはいかがでしょうか。