「しっかり寝たはずなのに、朝起きると疲れが取れていない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「寝つきが悪くて布団の中で何時間も過ごしてしまう」——。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱えている方は少なくありません。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すために不可欠な要素です。

そこで注目を集めているのが、スマートフォンの「睡眠アプリ」です。手軽に自身の睡眠状態を記録・分析し、睡眠の質を改善するためのヒントを得られるツールとして、多くの人に利用されています。特にAndroidスマートフォンは多種多様な無料アプリが提供されており、どれを選べば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。

この記事では、Androidユーザー向けに、無料の睡眠アプリの基本的な機能から、具体的なメリット、そして自分に合ったアプリを選ぶためのポイントまでを詳しく解説します。さらに、2024年最新のおすすめ無料アプリ10選を、それぞれの特徴とともに徹底比較します。

この記事を最後まで読めば、あなたにぴったりの睡眠アプリが見つかり、質の高い睡眠を手に入れるための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠アプリとは?

睡眠アプリとは、一言でいえば「スマートフォンのセンサーやマイクを活用して睡眠の状態を記録・分析し、睡眠の質向上をサポートするアプリケーション」のことです。多くのアプリは、就寝時にスマートフォンを枕元に置くだけで、自動的に睡眠データを収集してくれます。

かつては、睡眠の状態を詳しく知るためには専門の医療機関で大掛かりな検査を受ける必要がありましたが、テクノロジーの進化により、個人のスマートフォンで手軽にセルフチェックができるようになりました。アプリが提供する機能は多岐にわたりますが、主に以下の4つの機能が搭載されています。

睡眠状態の記録・分析

睡眠アプリの最も基本的な機能が、睡眠時間や睡眠の深さを記録し、分析することです。多くのアプリは、スマートフォンに内蔵されている「加速度センサー」を利用しています。このセンサーは、寝返りなどの体の動きを検知し、その振動の大きさや頻度から「浅い睡眠(レム睡眠)」と「深い睡眠(ノンレム睡眠)」を推定します。

- 深い睡眠(ノンレム睡眠): 体の動きが少なく、脳の活動が低下している状態。脳と体を休ませ、成長ホルモンを分泌する重要な役割を担います。

- 浅い睡眠(レム睡眠): 体は休息状態にありますが、脳は活動しており、夢を見ることが多い状態。記憶の整理や定着に関わっているとされています。

アプリは、一晩の睡眠を「深い睡眠」「浅い睡眠」のサイクルとしてグラフ化し、ユーザーが自分の睡眠パターンを視覚的に理解できるようサポートします。 例えば、「昨晩は深い睡眠の割合が少なかった」「夜中に何度も覚醒している」といったことが一目でわかります。これにより、前日の行動(例:寝る前の飲酒、激しい運動など)と睡眠の質の関連性を推測し、生活習慣の改善に繋げるきっかけになります。

さらに、睡眠時間、就寝時刻、起床時刻、睡眠効率(実際に眠っていた時間の割合)などのデータを毎日記録することで、長期的な睡眠傾向を把握できます。これにより、「週末に寝だめをしても、平日の睡眠不足は解消できていない」といった客観的な事実に気づくことができるのです。

睡眠導入のサポート

なかなか寝付けない、布団に入っても目が冴えてしまうといった入眠困難の悩みを抱える人にとって、睡眠導入サポート機能は非常に心強い味方です。多くの睡眠アプリには、心身をリラックスさせ、自然な眠りへと誘うための様々なコンテンツが用意されています。

代表的なものとしては、以下のような機能が挙げられます。

- ヒーリングサウンド・BGM: 雨音、波の音、焚き火の音、森のせせらぎといった自然環境音(ホワイトノイズやピンクノイズ)、あるいはリラックス効果のあるクラシック音楽やアンビエントミュージックなどを再生します。これらの音は、気になる周囲の雑音をマスキングし、心を落ち着かせる効果が期待できます。

- 瞑想・マインドフルネスガイド: 専門家の音声ガイドに従って呼吸法や瞑想を行うことで、日中の緊張やストレスから心を解放し、入眠しやすい状態に整えます。特に、頭の中に次から次へと考えが浮かんで眠れない「思考の反芻」に悩む人におすすめです。

- スリープストーリー(おやすみ前の物語): 優しい語り口で読み聞かされる物語を聞くことで、子どもの頃のような安心感に包まれ、リラックスして眠りにつくことができます。多くは単調で落ち着いたトーンで構成されており、ストーリーの結末を気にする必要なく、途中で眠ってしまっても問題ありません。

これらの機能は、脳が興奮状態から鎮静状態へとスムーズに移行するのを助け、「眠らなければ」というプレッシャーから解放してくれるという心理的なメリットも大きいと言えるでしょう。

いびきや寝言の録音

自分では気づきにくい睡眠中の癖を発見できるのも、睡眠アプリの便利な機能の一つです。多くのアプリには、スマートフォンのマイクを利用して、睡眠中のいびきや寝言、歯ぎしりなどの音を自動で録音する機能が搭載されています。

録音された音声データを聞くことで、以下のような発見があるかもしれません。

- いびきの有無と大きさ: 自分がどのくらいの頻度で、どれくらいの大きさのいびきをかいているかを確認できます。いびきは単なる騒音問題だけでなく、気道が狭くなっているサインであり、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの病気の兆候である可能性も指摘されています。

- 寝言の内容: ストレスや深層心理が反映されていると言われる寝言を客観的に聞くことができます。

- 歯ぎしりの音: 歯の摩耗や顎関節症の原因となる歯ぎしりをしているかどうかの手がかりになります。

これらのデータは、パートナーから「いびきがうるさい」と指摘された際の客観的な証拠になったり、歯科や耳鼻咽喉科などを受診する際の参考情報として役立ったりします。特に、大きないびきの後に呼吸が止まっているような音が録音されていた場合は、専門医への相談を検討する重要なきっかけとなり得ます。自分では知り得なかった睡眠中の状態を可視化(可聴化)することで、より具体的な健康管理に繋げることができるのです。

スマートアラーム機能

朝の目覚めの良し悪しは、その日1日の気分や生産性を大きく左右します。睡眠アプリに搭載されている「スマートアラーム」機能は、ユーザーを最も快適に起こすことを目的とした画期的なアラームです。

従来のアラームは、設定した時刻に強制的に大きな音を鳴らすため、深い睡眠の最中に無理やり起こされてしまうことがありました。深い睡眠中に突然覚醒すると、強い眠気や倦怠感、頭痛などを感じる「睡眠慣性」という状態に陥りやすく、目覚めが非常に不快なものになります。

一方、スマートアラームは、睡眠中の体の動きをセンサーで検知し、睡眠が浅いタイミング(レム睡眠中)を見計らってアラームを鳴らしてくれます。 例えば、起床時刻を午前7時に設定した場合、アプリは午前6時30分から7時の間といった「起こす時間帯(ウィンドウ)」の中で、ユーザーが最も自然に目覚められる浅い眠りのタイミングを探し出し、優しくアラームを鳴らし始めます。

浅い睡眠のタイミングで起きることで、睡眠慣性の影響を最小限に抑え、スッキリとした快適な目覚めを体験しやすくなります。「無理やり起こされる」のではなく「自然に目が覚める」感覚に近いため、朝が苦手な人にとっては特に効果を実感しやすい機能と言えるでしょう。

睡眠アプリを導入するメリット

睡眠アプリを導入することは、単に面白いデータを集めるだけでなく、私たちの生活に多くの具体的なメリットをもたらします。これまで感覚的にしか捉えられなかった「睡眠」という行為を客観的なデータに基づいて理解し、改善していくことが可能になります。ここでは、睡眠アプリがもたらす4つの主要なメリットについて詳しく見ていきましょう。

睡眠の質をデータで可視化できる

睡眠アプリを導入する最大のメリットは、これまで漠然としていた「睡眠の質」を具体的な数値やグラフで可視化できる点にあります。私たちは毎日「よく眠れた」「あまり眠れなかった」といった主観的な感覚を持っていますが、その原因が何であるかを正確に特定するのは困難です。

睡眠アプリは、以下のような客観的なデータを提供してくれます。

- 総睡眠時間: 実際に眠っていた合計時間。

- 睡眠効率: ベッドにいた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合。この数値が高いほど、効率よく眠れていることを示します。

- 睡眠サイクル: 深い睡眠と浅い睡眠の分布と周期をグラフで表示。

- 中途覚醒の回数と時間: 夜中に目が覚めた回数やその合計時間。

- 入眠潜時: 布団に入ってから実際に眠りにつくまでの時間。

これらのデータを日々記録し、比較することで、自分の睡眠に関する「事実」を正確に把握できます。 例えば、「睡眠時間は8時間確保しているのに日中眠い」と感じていた人がデータを見ると、「実は深い睡眠の割合が極端に少なく、中途覚醒が頻繁に発生していた」という事実に気づくかもしれません。

このようにデータで裏付けられた事実は、具体的な行動変容を促します。例えば、「寝る前にカフェインを摂取した日は、深い睡眠が減少し、中途覚醒が増える」といった相関関係が見つかれば、夕方以降のカフェイン摂取を控えるという具体的な対策を立てやすくなります。感覚だけに頼るのではなく、データに基づいたPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回せるようになることが、睡眠の質を本質的に改善していく上で非常に重要なのです。

自分の睡眠サイクルを把握できる

私たちの睡眠は、約90分周期で「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」を繰り返しています。この睡眠サイクルを正しく理解し、自分のパターンを把握することは、日中のパフォーマンス向上に直結します。

睡眠アプリを使えば、毎晩の睡眠サイクルがグラフとして可視化されます。これにより、自分が一晩に何回のサイクルを経験しているのか、深い睡眠がどの時間帯に多く現れるのかといった傾向が見えてきます。

この情報が役立つ具体例として、最適な起床時刻の設定が挙げられます。前述のスマートアラーム機能もこの原理を応用したものですが、手動でアラームを設定する場合でも、自分の睡眠サイクルを考慮することができます。例えば、自分のサイクルが約90分であることが分かっていれば、就寝時刻から90分の倍数(例:6時間、7時間半)後を目安に起床時刻を設定すると、眠りが浅いタイミングで目覚めやすくなり、スッキリと起きられる可能性が高まります。

また、日中の仮眠(パワーナップ)を取る際にも、睡眠サイクルの知識は役立ちます。午後の眠気を解消するための仮眠は、15〜20分程度が理想とされています。これは、それ以上眠ってしまうと深い睡眠に入ってしまい、起きた時にかえって頭がぼーっとしてしまう「睡眠慣性」を引き起こすからです。睡眠アプリで自分の入眠にかかる時間(入眠潜時)を把握しておけば、より効果的な仮眠計画を立てることができます。

このように、自分の睡眠サイクルという「体のリズム」を理解し、それに合わせた生活を送ることで、無理なく心身のコンディションを整えることが可能になるのです。

いびきや歯ぎしりなどの癖を発見できる

自分では決して知ることのできない睡眠中の無意識の癖(いびき、寝言、歯ぎしりなど)を発見できることも、睡眠アプリの大きなメリットです。家族やパートナーに指摘されて初めて気づくケースも多いですが、一人暮らしの場合は発見の機会すらありません。

睡眠アプリの録音機能を使えば、これらの音を客観的な証拠として記録できます。

- いびき: いびきは、睡眠中に空気の通り道である上気道が狭くなることで発生する振動音です。単にうるさいだけでなく、体に十分な酸素が取り込めていないサインである可能性もあります。特に、激しいいびきの後に数十秒間呼吸が止まり、その後「ガガッ!」という大きないびきとともに呼吸が再開するようなパターンは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な症状です。SASは高血圧や心疾患、脳卒中などの生活習慣病のリスクを高めることが知られており、アプリでの録音をきっかけに専門医の診察を受けることで、早期発見・早期治療に繋がるケースも少なくありません。

- 歯ぎしり: 睡眠中の歯ぎしり(ブラキシズム)は、強い力で歯をこすり合わせる行為で、歯の摩耗、詰め物や被せ物の破損、顎関節症、頭痛、肩こりなどの原因となります。多くの人は自覚がなく、歯科検診で歯のすり減りを指摘されて初めて気づきます。アプリで「ギリギリ」という特徴的な音を録音できれば、歯科医に相談し、マウスピース(ナイトガード)を作成するなどの対策を講じるきっかけになります。

このように、睡眠アプリは健康上の問題を未然に防いだり、早期に発見したりするための「セルフスクリーニングツール」としての役割も果たします。自分の体を守るための第一歩として、非常に価値のある機能と言えるでしょう。

快適な目覚めをサポートしてくれる

朝の目覚めの質は、その日1日の生産性や幸福度を大きく左右する重要な要素です。けたたましいアラーム音で深い眠りから無理やり引き剥がされるような目覚めは、誰にとってもストレスフルです。

睡眠アプリに搭載されているスマートアラーム機能は、この「目覚めのストレス」を大幅に軽減してくれます。 ユーザーの睡眠が最も浅いタイミングを狙ってアラームを鳴らすことで、自然な覚醒を促し、スッキリとした気持ちで1日をスタートできるようサポートします。

この機能のメリットは、単に「気分が良い」というだけではありません。

- 睡眠慣性の低減: 深い睡眠中に起こされることで生じる頭のぼーっとした状態(睡眠慣性)を最小限に抑えるため、起床後すぐに頭が働き始め、朝の準備や仕事、勉強などにスムーズに取り掛かれます。

- 二度寝の防止: 快適に目覚められるため、「あと5分…」といった二度寝の誘惑に打ち勝ちやすくなります。結果として、朝の時間を有効に活用できるようになり、生活リズムの安定にも繋がります。

- ポジティブな一日の始まり: 心地よい目覚めは、精神的な余裕を生み出します。朝からイライラしたり、焦ったりすることが減り、ポジティブな気持ちで1日を過ごせるようになります。

多くのアプリでは、アラーム音も徐々に大きくなるフェードイン設定や、鳥のさえずり、川のせせらぎといった心地よいサウンドを選ぶことができます。テクノロジーの力で「起きなければならない」という義務感を、「気持ちよく起きる」というポジティブな体験に変えることができるのが、睡眠アプリの大きな魅力なのです。

Android向け無料睡眠アプリの選び方

数多く存在するAndroid向け無料睡眠アプリの中から、自分に最適な一つを見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、後悔しないアプリ選びのための3つの主要な基準を、具体的な悩みや目的別に詳しく解説します。

目的や悩みに合った機能で選ぶ

睡眠アプリと一言で言っても、搭載されている機能や得意分野はアプリによって様々です。まずは、自分が睡眠に関してどのような悩みを抱えており、アプリに何を求めているのかを明確にすることが最も重要です。以下に、代表的な目的や悩みと、それに対応する注目すべき機能を紹介します。

睡眠の質を全体的に改善したい

「なんとなく疲れが取れない」「自分の睡眠パターンを知りたい」といった、睡眠に関する全般的な改善を目指す場合は、総合的な分析機能が充実しているアプリがおすすめです。

- 注目すべき機能:

- 睡眠サイクルのグラフ化: 深い睡眠、浅い睡眠の割合や周期が詳細に表示されるか。

- 睡眠スコアの算出: 毎日の睡眠を点数化し、質の変化を追いやすくしてくれる機能。

- 行動タグ・メモ機能: その日の行動(飲酒、運動、食事など)を記録し、睡眠データとの相関関係を分析できる機能。

- 長期的なレポート: 週ごと、月ごとの睡眠傾向をまとめてくれるレポート機能。

これらの機能が揃っているアプリを選ぶことで、データに基づいた客観的な自己分析が可能になり、生活習慣の改善に繋げやすくなります。「熟睡アラーム」や「Sleep Cycle」のようなアプリは、このタイプのニーズに応えるバランスの取れた機能を備えています。

スッキリと快適に目覚めたい

「朝起きるのがとにかく辛い」「目覚まし時計の音で心臓が止まりそうになる」といった、起床時のストレスを軽減したいという悩みが明確な場合は、アラーム機能に特化したアプリが最適です。

- 注目すべき機能:

- スマートアラーム機能: 眠りの浅いタイミングを検知して起こしてくれる機能の精度。

- 覚醒ウィンドウの設定: アラームを鳴らす時間帯(例:6:30〜7:00)を柔軟に設定できるか。

- アラームサウンドの種類: 心地よい自然音や、徐々に音量が大きくなるフェードイン設定など、豊富な選択肢があるか。

- 二度寝防止機能: 簡単な計算問題などを解かないとアラームが止まらない機能。

スマートアラームは多くの睡眠アプリに搭載されていますが、その検知アルゴリズムや使い勝手には差があります。レビューなどを参考に、「自然に起きられた」という声が多いアプリを選ぶと良いでしょう。「Sleep Cycle」はこの機能の先駆け的存在であり、高い評価を得ています。

寝つきの悪さを解消したい

「布団に入ってから何時間も眠れない」「考え事をしてしまって目が冴える」といった、入眠に関する問題を解決したい場合は、リラクゼーションコンテンツが充実しているアプリを選びましょう。

- 注目すべき機能:

- ヒーリングサウンド: 雨音、波の音、ホワイトノイズなど、心を落ち着かせる音の種類が豊富か。オフライン再生に対応しているとさらに便利です。

- 瞑想・マインドフルネスガイド: 日本語の音声ガイドが用意されているか。初心者向けの短いプログラムから、上級者向けまで幅広く揃っているか。

- スリープストーリー: 物語のジャンルやナレーターの声質など、好みに合うコンテンツがあるか。

- タイマー機能: 設定した時間が経過すると自動で音声が停止する機能。

睡眠分析機能はおまけ程度でも、入眠をサポートするコンテンツの質と量を重視して選ぶのがポイントです。「Calm」や「Headspace」、「寝たまんまヨガ」といったアプリは、この分野に特化しており、質の高いコンテンツを提供しています。

いびきや無呼吸が気になる

「家族からいびきを指摘された」「もしかして睡眠時無呼吸症候群かもしれない」といった、特定の睡眠中の症状に不安を感じている場合は、録音・分析機能が強力なアプリが必須です。

- 注目すべき機能:

- いびきの録音・再生機能: 睡眠中の音をクリアに録音し、後から確認できるか。

- いびきスコア・グラフ化: いびきの大きさや頻度を数値やグラフで可視化してくれる機能。

- 要因記録機能: いびきの原因となりうる行動(飲酒、枕の高さなど)を記録し、対策の効果を検証できる機能。

この目的の場合、他の機能はシンプルでも、いびきの検知と分析に特化しているアプリが最も役立ちます。「いびきラボ」はその名の通り、このニーズに特化した専門的なアプリとして高い人気を誇ります。

操作のしやすさで選ぶ

高機能なアプリであっても、操作が複雑で分かりにくければ、毎晩使い続けるのは困難です。睡眠アプリは基本的に毎日使うものなので、直感的でストレスなく操作できるかどうかは非常に重要な選択基準となります。

- チェックポイント:

- シンプルなUI(ユーザーインターフェース): ボタンやメニューの配置が分かりやすく、目的の機能にすぐにアクセスできるか。

- 計測開始・停止の手軽さ: 就寝時にワンタップで計測を開始でき、起床時も簡単に停止できるか。

- グラフやデータの見やすさ: 専門用語が多すぎず、色分けなどでデータが直感的に理解できるよう工夫されているか。

- 日本語対応の質: 不自然な機械翻訳ではなく、自然で分かりやすい日本語で表示されるか。

多くのアプリには無料版が用意されているため、実際にいくつかダウンロードしてみて、数日間試してみるのが最も確実な方法です。自分にとって「心地よい」と感じるデザインや操作性のアプリを選ぶことが、継続利用の鍵となります。

スマートウォッチと連携できるかで選ぶ

近年、心拍数や血中酸素レベルなどを計測できるスマートウォッチが普及しています。すでにスマートウォッチを所有している、あるいは購入を検討している場合は、アプリがスマートウォッチと連携できるかどうかも重要な選択肢となります。

- スマートウォッチ連携のメリット:

- より精度の高いデータ収集: スマートウォッチは常に手首に装着されているため、スマートフォンの加速度センサーだけでは捉えきれない、より微細な体の動きや心拍数の変化を捉えることができます。これにより、睡眠段階(深い、浅い、レム睡眠)の推定精度が向上します。

- 心拍数のモニタリング: 睡眠中の心拍数の変動を記録することで、自律神経の状態やストレスレベルなどを推測する手がかりになります。

- 手軽さ: スマートフォンを枕元に置かなくても、スマートウォッチを装着して寝るだけで自動的に睡眠を記録してくれるアプリもあります。

Androidユーザーの場合、Googleが提供する健康管理プラットフォーム「Google Fit」や、Wear OS搭載のスマートウォッチとの連携に対応しているかを確認しましょう。アプリの説明欄や公式サイトに連携可能なデバイスが記載されています。「Sleep Cycle」や「Endel」など、多くの人気アプリがスマートウォッチ連携に対応しています。自分の持っているデバイスを最大限に活用したい場合は、この点を必ずチェックしましょう。

【2024年】Android向け無料睡眠アプリおすすめ10選

ここからは、前述の選び方を踏まえ、2024年時点でおすすめのAndroid向け無料睡眠アプリを10個厳選して紹介します。それぞれのアプリが持つ特徴や強み、無料版でできること、そしてどのような人におすすめなのかを詳しく解説します。

| アプリ名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ | スマートウォッチ連携 |

|---|---|---|---|

| ① 熟睡アラーム | 日本製の多機能・高バランスアプリ。操作も簡単。 | 初めて睡眠アプリを使う人、総合的な機能が欲しい人 | Google Fit |

| ② Sleep Cycle | スマートアラームのパイオニア。分析精度に定評。 | 朝スッキリ起きたい人、正確なデータが欲しい人 | Google Fit, Wear OS |

| ③ Pokémon Sleep | 睡眠をゲーム化。楽しく続けられる工夫が満載。 | 継続が苦手な人、ゲームが好きな人 | Pokémon GO Plus + |

| ④ Somnus (ソーナス) | 睡眠習慣を共有できるSNS機能がユニーク。 | 仲間と励まし合いながら続けたい人 | Google Fit |

| ⑤ いびきラボ | いびき対策に特化。録音と分析機能が強力。 | いびきや無呼吸の不安がある人 | なし |

| ⑥ Calm | 豊富な睡眠導入コンテンツ。瞑想や物語が充実。 | 寝つきが悪い人、リラックスしたい人 | Wear OS |

| ⑦ Headspace | 科学的根拠に基づく瞑想・マインドフルネスが強み。 | ストレスで眠れない人、日中の集中力も高めたい人 | Google Fit |

| ⑧ 寝たまんまヨガ | 日本語の本格的なヨガニドラ(寝る瞑想)が体験できる。 | 質の高い日本語ガイドで瞑想したい人 | なし |

| ⑨ Endel | AIがリアルタイムでパーソナライズされた音を生成。 | 集中やリラックスなど、様々なシーンで音を活用したい人 | Google Fit, Wear OS |

| ⑩ Sleepis | 究極にシンプル。最低限の機能で手軽に始められる。 | 複雑な機能は不要で、とにかく手軽に記録したい人 | Google Fit |

① 熟睡アラーム

日本の企業が開発した、信頼性と多機能性を両立した定番アプリです。睡眠アプリに求められる基本的な機能(睡眠記録、スマートアラーム、いびき録音、睡眠導入サウンド)がバランス良く搭載されており、誰でも直感的に使えるシンプルなインターフェースが魅力です。

無料版でも、睡眠サイクルのグラフ化やいびきの録音・再生、40種類以上の睡眠導入サウンドなど、非常に多くの機能を利用できます。特に「おやすみメモ」機能では、その日の行動をアイコンで簡単に記録でき、睡眠の質との関連性を分析しやすいのが特徴です。「何から始めれば良いか分からない」という睡眠アプリ初心者の方に、まず最初におすすめしたいオールインワンのアプリと言えるでしょう。プレミアムサービスに加入すると、広告が非表示になったり、より詳細な分析レポートを見たりできます。

参照: Google Play「熟睡アラーム」、株式会社C2公式サイト

② Sleep Cycle

スマートアラーム機能を世界で初めて搭載した、睡眠アプリのパイオニア的存在です。長年の研究開発で培われた独自の音声解析技術により、マイクで呼吸音を捉え、非常に高い精度で睡眠段階を分析します。その最大の売りは、やはり精度の高いスマートアラーム機能。設定した起床時刻の前の、眠りが最も浅いタイミングを的確に見つけて起こしてくれるため、「自然に目が覚める感覚」を体験しやすいと評判です。

無料版では、基本的な睡眠分析とスマートアラーム機能を利用できます。より詳細な睡眠データ(深い睡眠の割合、いびきの傾向分析など)や、豊富な睡眠導入サウンド、睡眠メモとの相関分析といった機能はプレミアム版で提供されます。「とにかく朝の目覚めを改善したい」「科学的根拠に基づいた正確なデータが欲しい」という方には最適な選択肢です。

参照: Google Play「Sleep Cycle」、Sleep Cycle AB公式サイト

③ Pokémon Sleep

「朝起きるのが楽しみになる」をコンセプトに、睡眠をエンターテイメント化した画期的なアプリです。プレイヤーはカビゴンと一緒に眠り、自分の睡眠リズムを計測・記録することで、様々なポケモンの「寝顔」を集めて図鑑を完成させていきます。睡眠時間が長いほど、また睡眠リズムが整っているほど、多くのポケモンと出会える仕組みになっています。

睡眠計測、寝言の録音、スマートアラーム、リラックスサウンドといった基本的な機能も備えつつ、「ポケモンの寝顔を集める」というゲーム要素によって、三日坊主になりがちな睡眠記録を楽しく継続できるのが最大のメリットです。睡眠改善に興味はあるけれど、データとにらめっこするのは面倒だと感じる方や、ゲームが好きな方におすすめです。

参照: Google Play「Pokémon Sleep」、Pokémon Sleep公式サイト

④ Somnus (ソーナス)

睡眠記録とSNSを融合させた、ユニークなコンセプトの国産アプリです。自分の睡眠データを記録・分析できるのはもちろん、友人や他のユーザーと睡眠データを共有し、「いいね」やコメントを送り合って励まし合うことができます。「フレンド機能」を使えば、友人が就寝すると通知が届き、「そろそろ自分も寝よう」というきっかけにもなります。

一人ではなかなか生活リズムの改善が続かないという方でも、仲間と繋がることでモチベーションを維持しやすいのが大きな特徴です。また、記録を続けることでアプリ内ポイントが貯まり、プレゼントキャンペーンに応募できるといった楽しい仕掛けも用意されています。睡眠改善をソーシャルな体験として楽しみたい方におすすめです。

参照: Google Play「Somnus」、株式会社S’UIMIN公式サイト

⑤ いびきラボ

その名の通り、いびきの記録と分析に徹底的に特化した専門アプリです。就寝中にいびきをかくと自動で録音し、その大きさ(デシベル)や頻度をグラフで可視化。「いびきスコア」として点数化してくれるため、日々の変化が一目瞭然です。

どのタイミングで、どのくらいの大きさのいびきをかいていたかをピンポイントで再生して確認できます。また、「飲酒」「枕を変えた」などの要因や対策を記録する機能もあり、何がいびきに影響しているのか、試した対策に効果があったのかを客観的に評価できます。家族にいびきを指摘された方や、睡眠時無呼吸症候群の可能性が気になる方が、まず現状を把握するために使うツールとして非常に有用です。無料版では一晩に録音できるサンプル数に制限がありますが、自分のいびきの傾向を知るには十分です。

参照: Google Play「いびきラボ」、Reviva Softworks Ltd公式サイト

⑥ Calm

「瞑想」「睡眠」「リラクゼーション」に特化した、世界的に人気のメンタルウェルネスアプリです。特に睡眠導入コンテンツの質と量には定評があり、著名人がナレーションを務める「スリープストーリー(眠れる物語)」や、心を落ち着かせる瞑想プログラム、自然音、音楽などが豊富に用意されています。

アプリ全体のデザインも美しく、眺めているだけでも心が落ち着くような設計になっています。睡眠分析機能よりも、ストレスや不安でなかなか寝付けないという方の「入眠」をサポートすることに主眼が置かれています。 無料で利用できるコンテンツは一部に限られますが、そのクオリティは非常に高いです。まずは無料のコンテンツを試し、気に入れば有料のサブスクリプションで全機能を利用する価値は十分にあります。

参照: Google Play「Calm」、Calm.com, Inc.公式サイト

⑦ Headspace

Calmと並ぶ、代表的な瞑想・マインドフルネスアプリです。科学的な研究に基づいて開発された瞑想プログラムが特徴で、睡眠の質向上だけでなく、日中のストレス軽減や集中力アップにも効果が期待できます。

睡眠関連のコンテンツとしては、「スリープキャスト」と呼ばれる音声コンテンツや、眠りに特化した音楽、リラックスエクササイズなどが用意されています。Headspaceの強みは、睡眠を一過性の問題としてではなく、日中の活動や心の状態と繋がったものとして捉え、総合的にメンタルヘルスを向上させるアプローチを取っている点です。根本的なストレス体質の改善から睡眠の質を高めたいと考えている方におすすめです。こちらも無料版では一部の基本コースのみ利用可能です。

参照: Google Play「Headspace」、Headspace Inc.公式サイト

⑧ 寝たまんまヨガ 瞑想・睡眠

「ヨガニドラ」と呼ばれる、寝たままの姿勢で行う瞑想(リラクゼーション法)に特化した国産アプリです。スタジオ・ヨギーの経験豊富なインストラクターによる、質の高い日本語音声ガイドが最大の魅力。ガイドに従って体の各部分に意識を向けていくことで、深いリラクゼーション状態へと導かれ、心身の緊張が解きほぐされていきます。

「10分で2時間分の休息に相当する」とも言われるヨガニドラを手軽に体験できます。寝つきが悪い時はもちろん、日中の短い休憩時間に行うことで、効率的に疲労を回復させることも可能です。海外製のアプリの翻訳ガイドがしっくりこない方や、本格的な瞑想を日本語で体験したい方には最適なアプリです。無料でも複数のプログラムを試すことができます。

参照: Google Play「寝たまんまヨガ 瞑想・睡眠」、株式会社スタジオ・ヨギー公式サイト

⑨ Endel

AIがユーザーの状況に合わせてパーソナライズされた「サウンドスケープ(音景)」をリアルタイムで生成するという、非常にユニークなアプリです。ユーザーの体内時計、天気、現在地、心拍数(スマートウォッチ連携時)などの情報を基に、AIが「睡眠」「リラックス」「集中」「移動」といったモードに最適な音を自動で作り出してくれます。

あらかじめ用意された音源を再生するのではなく、その瞬間、その人に最適な音が無限に生成され続けるため、飽きることがありません。特に「睡眠」モードでは、脳波を眠りやすい状態に導くとされる音響技術が用いられています。環境音やBGMにこだわりがあり、自分だけの最適な音環境で眠りたい、あるいは仕事に集中したいという方におすすめの先進的なアプリです。

参照: Google Play「Endel」、Endel公式サイト

⑩ Sleepis

「多機能は求めていない、とにかくシンプルに睡眠時間だけ記録できればいい」というニーズに応える、ミニマルなデザインと操作性が特徴のアプリです。計測開始ボタンをタップして眠り、起きたら停止するだけ。日々の睡眠時間がカレンダー形式で分かりやすく表示され、自分の睡眠リズムを一目で把握できます。

睡眠サイクルの分析やスマートアラーム、睡眠導入サウンドといった基本的な機能も備えつつ、余計な装飾や複雑な設定を排した、究極のシンプルさが魅力です。動作も軽快で、スマートフォンのリソースをあまり消費しないのも嬉しいポイント。高機能なアプリは使いこなせる自信がない、まずは手軽に睡眠記録を始めてみたいという方にぴったりのアプリです。

参照: Google Play「Sleepis」

睡眠アプリの効果的な使い方

自分に合った睡眠アプリを見つけたら、次はそれを効果的に活用していくことが重要です。ただインストールして毎晩計測するだけでは、宝の持ち腐れになってしまいます。ここでは、アプリの機能を最大限に引き出し、着実に睡眠の質を改善していくための3つのポイントを紹介します。

毎日計測して睡眠データを比較する

睡眠アプリの最大の価値は、日々の睡眠データを蓄積し、比較・分析できる点にあります。そのため、できる限り毎日欠かさずに計測を続けることが何よりも重要です。

週末だけ、あるいは気が向いた時だけ計測するのでは、正確な睡眠パターンや傾向を把握することはできません。平日と休日、仕事が忙しい時期とそうでない時期など、様々な条件下でのデータを継続的に記録することで、初めて意味のある洞察が得られます。

- 比較のポイント:

- 良い睡眠だった日と悪かった日の比較: 睡眠スコアが高かった日と低かった日のデータを比較し、その前日の行動(食事、運動、飲酒の有無、ストレスレベルなど)にどのような違いがあったかを振り返ってみましょう。多くのアプリにはメモ機能があるので、積極的に活用することをおすすめします。

- 週単位・月単位での比較: 長期的な視点でデータを見ることで、生活リズムの乱れや季節的な変動などに気づくことができます。「最近、入眠までにかかる時間が長くなっているな」「冬になると中途覚醒が増える傾向があるな」といった発見が、次なる対策のヒントになります。

データは記録するだけでは意味がありません。定期的に振り返り、自分の行動との相関関係を探る癖をつけることが、効果的な活用の第一歩です。

就寝と起床時間を記録して生活リズムを整える

多くの睡眠アプリは、就寝時刻と起床時刻を自動で記録してくれます。このデータを活用して、できるだけ毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣を身につけましょう。

私たちの体には、約24時間周期の「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。就寝・起床時間が日によってバラバラだと、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなったり、日中に強い眠気を感じたりする原因となります。

アプリの記録を見れば、自分の就寝・起床時間がいかに不規則であるかが一目瞭然になることも少なくありません。特に休日に夜更かしや朝寝坊をしすぎると、「社会的ジェットラグ(時差ぼけ)」と呼ばれる状態に陥り、月曜日の朝が非常に辛くなります。

まずは「就寝時刻を15分早める」「起床時刻のズレを1時間以内に収める」といった小さな目標から始めてみましょう。 アプリが記録してくれる客観的なデータは、目標達成のモチベーションを維持する上で大きな助けとなります。生活リズムが整うだけで、睡眠の質は劇的に改善される可能性があります。

アラームやリラックスできる音楽を活用する

睡眠アプリが提供する便利な機能を積極的に活用することも、効果を高める上で欠かせません。

- スマートアラームの活用: 朝の目覚めが悪いと感じているなら、ぜひスマートアラーム機能を試してみてください。眠りの浅いタイミングで起こされる快適さを一度体験すると、従来のアラームには戻れなくなるかもしれません。アラーム音も、自分が心地よいと感じるもの(鳥のさえずり、優しいメロディなど)に設定することで、朝のストレスをさらに軽減できます。

- 睡眠導入サウンドの活用: 寝つきが悪い夜は、無理に眠ろうと焦らず、アプリのヒーリングサウンドや瞑想ガイドに耳を傾けてみましょう。「眠らなければ」というプレッシャーから意識をそらし、リラックスすることに集中するのがポイントです。雨音、波の音、焚き火の音など、自分が最も落ち着くと感じる音を探してみてください。タイマーを設定しておけば、眠りについた後も音が鳴り続ける心配はありません。

これらの機能は、テクノロジーの力で睡眠環境を最適化し、心身を自然な眠りへと導くための強力なツールです。自分に合った機能を色々と試し、睡眠改善のパートナーとしてアプリを使いこなしましょう。

睡眠アプリを使う際の注意点

手軽で便利な睡眠アプリですが、その特性上、使用する際にはいくつか注意すべき点があります。これらのポイントを知っておくことで、より安全かつ効果的にアプリを活用できます。

充電しながら使用する

睡眠アプリは、一晩中センサーやマイクを稼働させ、データを処理し続けるため、スマートフォンのバッテリーを通常よりも多く消費します。 就寝前にバッテリーが100%であっても、朝には大幅に減少している、あるいは途中でバッテリーが切れて計測が中断してしまう可能性があります。

このような事態を避けるためにも、睡眠アプリを使用する際は、必ずスマートフォンを充電ケーブルに接続した状態で使用しましょう。 これを習慣にすれば、バッテリー切れの心配なく、毎晩安定して睡眠データを記録できます。また、充電しながらの使用はスマートフォン本体が熱を持つことがあるため、熱がこもりにくい場所に置くなどの配慮も大切です。

スマホは枕元に置く

多くの睡眠アプリは、スマートフォンの加速度センサーで体の動きを検知したり、マイクでいびきや呼吸音を拾ったりして睡眠状態を分析します。そのため、センサーが体の動きを正確に検知できる位置にスマートフォンを置く必要があります。

- 推奨される置き場所:

- 枕元: 最も一般的で推奨される場所です。マットレスの上、枕の横あたりに、画面を伏せた状態で置きます。

- ベッドサイドテーブル: 硬いテーブルの上に置くと、寝返りの振動が伝わりにくく、正確に計測できない場合があります。テーブルに置く場合は、できるだけベッドに近い位置に置きましょう。

アプリによっては、計測を開始する前にキャリブレーション(センサーの感度調整)を行う機能があるため、指示に従って最適な位置を探しましょう。スマートフォンがベッドから遠すぎたり、布団の中に埋もれてしまったりすると、データが不正確になるため注意が必要です。

データはあくまで参考程度にする

睡眠アプリが提供してくれるデータは非常に興味深く、有用なものですが、それらは医療機器で計測したような精密なものではないということを理解しておく必要があります。アプリはあくまで加速度センサーやマイクの情報から睡眠状態を「推定」しているにすぎません。

そのため、アプリのデータに一喜一憂しすぎないことが大切です。例えば、「深い睡眠が少ない」という結果が出たからといって、過度に心配したり、深刻な病気だと自己判断したりするのは避けましょう。データは、自分の生活習慣を客観的に見直すための「きっかけ」や「参考情報」として捉えるのが適切な付き合い方です。

もし、アプリのデータでいびきの後の無呼吸が頻繁に記録される、日中の耐えがたい眠気が続くなど、健康上の強い懸念がある場合は、アプリのデータを過信せず、必ず睡眠専門の医療機関を受診して専門医に相談してください。

通知で睡眠を妨げないよう機内モードにする

睡眠の質を高めるためには、できるだけ静かで暗い環境を保つことが重要です。しかし、枕元にスマートフォンを置いていると、夜中にメッセージの着信音やSNSの通知、画面の点灯などで睡眠を妨げられてしまう可能性があります。

このような不意の覚醒を防ぐために、就寝時にはスマートフォンの「機内モード」や「おやすみモード(集中モード)」を活用することを強くおすすめします。

- 機内モード: 通信機能をすべてオフにするため、電話やネット経由の通知が一切来なくなります。ただし、アラーム機能は通常通り作動しますので安心してください。

- おやすみモード(集中モード): 特定の連絡先からの着信のみを許可するなど、より柔軟な設定が可能です。

せっかく睡眠の質を上げるためにアプリを使っているのに、スマートフォンの通知で睡眠を妨害されては本末転倒です。 就寝前にこれらのモードに切り替えることを習慣にしましょう。

アプリと併用したい!睡眠の質をさらに高める5つの方法

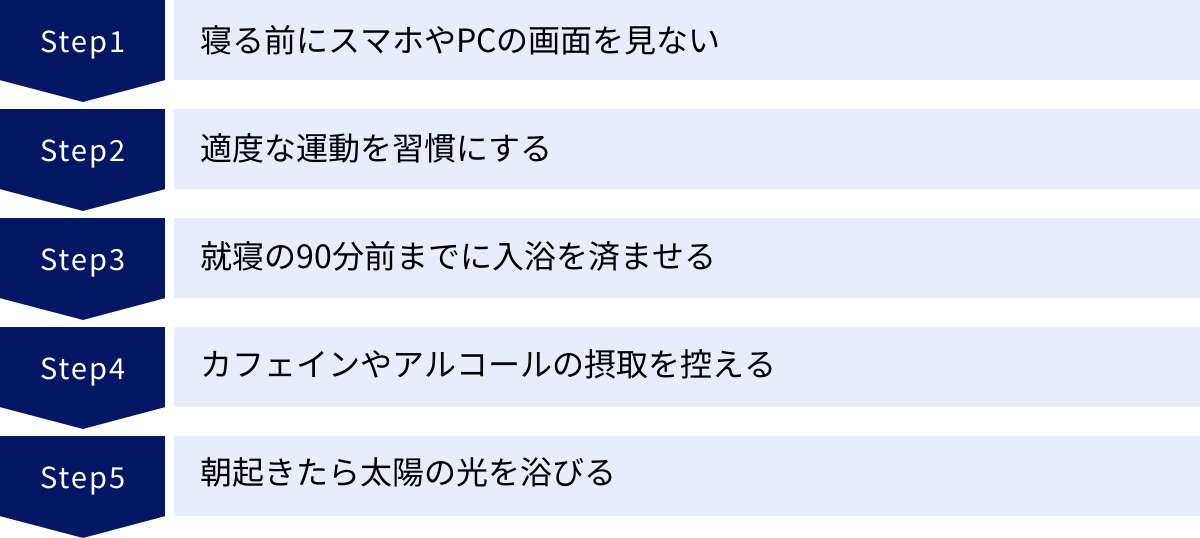

睡眠アプリは強力なツールですが、それだけに頼るのではなく、日々の生活習慣を見直すことで、相乗効果が期待できます。ここでは、アプリの活用と並行して取り入れたい、睡眠の質をさらに高めるための5つの基本的な方法を紹介します。

① 寝る前にスマホやPCの画面を見ない

スマートフォンやPC、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制することが知られています。メラトニンは、周囲が暗くなると分泌量が増え、自然な眠気を誘発する役割を担っています。

就寝直前までスマホの画面を見ていると、脳が「まだ昼間だ」と錯覚してしまい、メラトニンの分泌が妨げられ、寝つきが悪くなる原因となります。理想的には、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、読書やストレッチ、音楽を聴くなど、リラックスできる時間を持つのがおすすめです。どうしてもスマホを使いたい場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカットモードを活用したりするだけでも効果があります。

② 適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うことは、睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動によって体温が一時的に上昇し、その後、就寝時間に向けて体温が徐々に下降していく過程で、自然な眠気が誘発されます。

- おすすめの運動: ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳などの有酸素運動が効果的です。

- 避けるべきこと: 就寝直前の激しい運動は、交感神経を活性化させてしまい、かえって寝つきを悪くします。運動は就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

運動を習慣にすることで、日中の活動量が増え、心地よい疲労感が得られるため、より深い睡眠に繋がりやすくなります。無理のない範囲で、日常生活に運動を取り入れてみましょう。

③ 就寝の90分前までに入浴を済ませる

入浴もまた、体温の変化を利用して睡眠の質を高める有効な方法です。運動と同様に、入浴によって一時的に深部体温が上昇し、その後、体温が下がるタイミングで眠気が訪れます。

この効果を最大限に引き出すためには、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくりと浸かるのがおすすめです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため逆効果です。そして、最も重要なのがタイミングです。上昇した深部体温が下がり始めるのが、入浴後約90分とされています。そのため、就寝時刻の90〜120分前に入浴を済ませるのが理想的です。

④ カフェインやアルコールの摂取を控える

コーヒーやお茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は数時間にわたって持続します。個人差はありますが、夕方以降にカフェインを摂取すると、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりする原因となります。質の高い睡眠のためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

また、「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これはおすすめできません。アルコールは一時的に寝つきを良くするかもしれませんが、睡眠の後半部分で覚醒作用に転じ、中途覚醒を増やし、深い睡眠を妨げることが分かっています。結果として、睡眠の質は著しく低下します。睡眠の質を本気で改善したいなら、就寝前のアルコールは控えるべきです。

⑤ 朝起きたら太陽の光を浴びる

朝の目覚めをスッキリさせ、夜の自然な眠りに繋げるためには、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることが非常に重要です。

朝の光を浴びることで、2つの重要な効果が得られます。

- メラトニンの分泌をストップさせる: 脳が「朝だ」と認識し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が止まり、体が活動モードに切り替わります。

- 体内時計をリセットする: 人間の体内時計は厳密には24時間より少し長いため、毎日リセットしないと徐々に後ろにずれていってしまいます。朝の光が、この体内時計をリセットする最も強力なスイッチとなります。

体内時計がリセットされると、その約14〜16時間後に再びメラトニンの分泌が始まるようにセットされます。 つまり、朝7時に光を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然と眠くなるというリズムが作られるのです。カーテンを開けて部屋に光を取り込む、ベランダに出て数分間過ごすなど、毎朝の習慣にすることをおすすめします。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための基盤です。この記事では、現代人の睡眠問題を解決する強力なツールとして、Android向けの無料睡眠アプリに焦点を当て、その機能からメリット、選び方、そして具体的なおすすめアプリまでを網羅的に解説しました。

睡眠アプリは、これまで感覚でしか捉えられなかった自分の睡眠を、データとして客観的に可視化してくれます。 睡眠サイクルやいびきの有無、快適な目覚めのサポートといった多様な機能を通じて、私たちは自身の睡眠の課題を発見し、具体的な改善策を講じることが可能になります。

アプリを選ぶ際は、まず「睡眠の質を全体的に改善したい」「朝スッキリ起きたい」「寝つきを良くしたい」といった自分の目的や悩みを明確にすることが重要です。その上で、操作のしやすさやスマートウォッチとの連携といった要素も考慮し、自分にとって最適なパートナーとなるアプリを見つけましょう。

本記事で紹介した10個のアプリは、それぞれ異なる強みを持っています。

- 初心者向けのオールラウンダーなら「熟睡アラーム」

- 快適な目覚めを追求するなら「Sleep Cycle」

- 楽しく継続したいなら「Pokémon Sleep」

- いびきが気になるなら「いびきラボ」

- リラックスして眠りたいなら「Calm」や「寝たまんまヨガ」

など、あなたのニーズにきっと応えてくれるアプリがあるはずです。

最後に、アプリはあくまでサポートツールであり、その効果を最大限に引き出すためには、就寝前のスマホ断ちや適度な運動、規則正しい生活リズムといった基本的な生活習慣の改善が不可欠です。アプリで得られたデータをヒントに、日々の暮らしを見直していくことが、質の高い睡眠を手に入れるための最も確実な道筋です。

この記事が、あなたの睡眠の悩みを解決し、より良い毎日を送るための一助となれば幸いです。ぜひ、気になるアプリをダウンロードして、今夜からあなたの「睡眠改善」をスタートさせてみてください。