「毎日ちゃんと寝ているはずなのに、日中なぜか眠い」「自分の睡眠の質は良いのだろうか?」

このような疑問や悩みを抱えている方は少なくないでしょう。現代社会において、睡眠は単なる休息ではなく、心身の健康と日中のパフォーマンスを左右する極めて重要な要素として認識されています。

しかし、睡眠は目に見えないため、その質を主観的な感覚だけで判断するのは困難です。そこで注目されているのが「睡眠計測」です。スマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを使って睡眠をデータとして可視化することで、これまで気づかなかった自分の睡眠の癖や課題を発見し、具体的な改善につなげられます。

この記事では、睡眠計測の重要性から、具体的な方法、信頼できるツール(アプリ・デバイス)の選び方、そして計測したデータを日々の健康管理に活かす方法まで、網羅的に解説します。自分に最適な睡眠計測ツールを見つけ、データに基づいた睡眠改善を始めることで、より健康的で生産的な毎日を手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠計測とは

睡眠計測とは、専用のアプリやデバイスを用いて、睡眠中のさまざまな生体情報や状態を記録・分析することです。かつては専門的な医療機関でしか行えなかった睡眠の詳細な分析が、テクノロジーの進化により、誰でも手軽に自宅で行えるようになりました。

これにより、私たちは「なんとなくよく眠れた」といった曖昧な感覚だけでなく、「睡眠時間」「睡眠の深さ」「中途覚醒の回数」といった客観的なデータに基づいて、自分の睡眠を評価できるようになります。この「睡眠の見える化」こそが、睡眠の質を改善し、日々のコンディションを整えるための鍵となるのです。

なぜ睡眠の計測が重要なのか

現代人は、仕事やプライベートの多忙さ、ストレス、デジタルデバイスの普及など、さまざまな要因によって睡眠に関する課題を抱えやすい環境にあります。厚生労働省の調査によると、成人の約5人に1人が「睡眠の質に満足していない」と回答しており、睡眠不足は国民的な健康課題ともいえます。(参照:厚生労働省「令和3年度 健康実態調査結果の報告」)

睡眠は、単に体を休ませるだけの時間ではありません。睡眠中、私たちの脳と体では、以下のような生命維持に不可欠な活動が行われています。

- 記憶の整理と定着: 日中に学習した情報が整理され、長期記憶として定着します。

- 脳の老廃物除去: 脳内に蓄積したアミロイドβなどの老廃物が洗い流され、認知機能の維持に貢献します。

- 感情の整理: ストレスや不安といったネガティブな感情がリセットされ、精神的な安定が保たれます。

- ホルモンバランスの調整: 成長ホルモンの分泌や食欲をコントロールするホルモンの調整が行われます。

- 免疫機能の増強: 免疫細胞が活性化し、病気に対する抵抗力を高めます。

- 身体の修復: 筋肉や組織の疲労が回復し、修復されます。

これらの重要な役割を担う睡眠が、量・質ともに不足した「睡眠負債」の状態が続くと、日中の眠気や集中力低下はもちろん、長期的には生活習慣病(肥満、高血圧、糖尿病など)や、うつ病などの精神疾患、認知症のリスクを高めることが多くの研究で指摘されています。

しかし、自分の睡眠に問題があるかどうかを主観だけで判断するのは非常に難しいものです。「8時間寝たから大丈夫」と思っていても、実際には眠りが浅く、何度も無意識に目が覚めている(中途覚醒)かもしれません。また、自分では気づかない「いびき」や「呼吸の乱れ」が、睡眠の質を著しく低下させている可能性もあります。

睡眠計測は、こうした目に見えない睡眠の実態を客観的なデータとして明らかにし、具体的な問題点を特定するための唯一の手段です。データに基づいて自分の睡眠を理解し、改善のためのアクションを起こす。このサイクルを回すことこそが、現代人にとって必要不可欠な健康管理術であり、睡眠計測が重要視される最大の理由なのです。

睡眠計測でわかること

睡眠計測ツールは、さまざまなセンサーを用いて睡眠中の状態を多角的に捉え、ユーザーに分かりやすいデータとして提示します。製品によって計測できる項目は異なりますが、主に以下のような情報を知ることができます。

睡眠時間と睡眠効率

- 睡眠時間: ベッドに入ってから実際に眠っていた合計時間です。多くのツールでは、寝ついた時刻から最終的に目覚めた時刻までの時間を計測します。

- 睡眠効率: ベッドにいた合計時間(就床時間)のうち、実際に眠っていた時間の割合を指します。(計算式:睡眠時間 ÷ 就床時間 × 100)。一般的に、健康な成人の睡眠効率は85%以上が目安とされています。この数値が低い場合、寝つきが悪い(入眠潜行時間が長い)、または夜中に何度も目が覚めている(中途覚醒)可能性を示唆します。

睡眠の深さ(レム睡眠・ノンレム睡眠)

私たちの睡眠は、大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類で構成され、一晩に約90〜120分のサイクルを4〜5回繰り返します。

- ノンレム睡眠: 眠りの深さによって「浅い睡眠(ステージ1-2)」と「深い睡眠(ステージ3、徐波睡眠とも呼ばれる)」に分かれます。特に「深い睡眠」は、脳と体を休息させ、成長ホルモンの分泌や免疫機能の強化に重要な役割を果たします。この深い睡眠が不足すると、日中に強い眠気を感じたり、疲労感が抜けにくくなったりします。

- レム睡眠: 体は休息状態にありますが、脳は活発に活動している状態です。この段階で夢を見ることが多く、記憶の整理・定着や感情の処理が行われると考えられています。

多くの睡眠計測ツールは、体動や心拍数の変化からこれらの睡眠ステージを推定し、それぞれの時間の長さや割合をグラフで表示します。これにより、深い睡眠が十分に取れているか、睡眠サイクルが乱れていないかなどを確認できます。

就寝時刻と起床時刻

毎日の就寝時刻と起床時刻を記録することで、自分の睡眠リズムの規則性を確認できます。私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。

毎日決まった時刻に寝て起きることは、体内時計を正常に保ち、睡眠の質を高める上で非常に重要です。計測データを見ることで、平日と休日で睡眠リズムが大きくずれる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」が起きていないかなどを客観的に把握できます。

いびきや寝言の有無

スマートフォンのマイクを利用するアプリの多くは、睡眠中の音を録音・分析する機能を備えています。これにより、自分では気づきにくい「いびき」や「寝言」の有無、その頻度や大きさを確認できます。

大きないびきは、気道が狭くなっているサインであり、睡眠の質を低下させる原因となります。特に、いびきの後に呼吸が一時的に止まるようなパターンが見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性も考えられるため、注意が必要です(ただし、アプリは診断ツールではありません)。

睡眠中の心拍数や呼吸数

ウェアラブルデバイスの多くは、光学式心拍センサーを搭載しており、睡眠中の心拍数やその変動を連続的に計測します。

- 睡眠中の心拍数: 通常、睡眠中は心拍数が低下し、心身がリラックスした状態になります。心拍数が高いままであれば、ストレスや体調不良、アルコールの影響などが考えられます。

- 心拍変動(HRV): 心拍と心拍の間隔の微妙なゆらぎを示す指標で、自律神経のバランスを反映します。HRVが高いほど、心身がリラックスし、環境の変化に適応しやすい状態にあるとされます。

- 呼吸数: 1分間あたりの呼吸の回数です。安定した呼吸は、質の良い睡眠の指標となります。

これらのデータは、睡眠中の自律神経の状態を客観的に評価し、心身の回復度合いを測るための重要な手がかりとなります。

睡眠を計測する3つのメリット

睡眠計測を習慣にすることは、単に興味深いデータを眺めるだけでなく、私たちの健康や日常生活に多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、睡眠計測がもたらす3つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① 睡眠の質を客観的に把握できる

最大のメリットは、これまで主観的な「感覚」に頼るしかなかった睡眠の質を、数値やグラフといった「客観的なデータ」で評価できるようになる点です。

私たちは日々の睡眠に対して、「よく眠れた」「あまり眠れなかった」「寝た気がしない」といった感想を持ちます。しかし、この感覚は必ずしも実際の睡眠の質と一致するとは限りません。例えば、「8時間たっぷり寝た」と感じていても、データを見ると深い睡眠が極端に少なく、浅い睡眠ばかりを繰り返していた、というケースは珍しくありません。逆に、睡眠時間は短くても、効率よく深い睡眠が取れていれば、すっきりと目覚められることもあります。

睡眠計測ツールは、以下のような指標を用いて、睡眠の質を多角的に分析し、可視化します。

- 睡眠スコア: 睡眠時間、深い睡眠の割合、中途覚醒の回数などを総合的に評価し、100点満点などでスコア化します。これにより、日々の睡眠の質を一目で把握できます。

- 睡眠段階のグラフ: レム睡眠、浅い睡眠、深い睡眠が、夜間にどのようなサイクルで現れているかを示します。理想的なサイクルと比較することで、自分の睡眠パターンの特徴や問題点を発見できます。

- 中途覚醒の回数と時間: 自分では意識していないような、ごく短時間の覚醒も記録されます。この回数が多いほど、睡眠が断片化し、質が低下していることを意味します。

- 安静時心拍数: 睡眠中の心拍数の推移を見ることで、心身が十分にリラックス・回復できているかを評価できます。

このように、客観的なデータによって自分の睡眠の「現在地」を正確に知ることは、改善への第一歩です。例えば、「自分は寝つきが悪いタイプだと思っていたが、データを見ると入眠はスムーズで、むしろ夜中の中途覚醒が問題だった」というように、思い込みとは異なる真の課題を発見できるかもしれません。こうした気づきが、効果的な対策を立てるための重要な基盤となるのです。

② 生活習慣の改善点が見つかる

睡眠は、独立した生命活動ではなく、日中のさまざまな行動や習慣と密接に関連しています。睡眠計測によって得られたデータと、日々の生活記録を照らし合わせることで、自分の睡眠の質に影響を与えている要因を特定し、具体的な生活習慣の改善点を見つけ出すことができます。

多くの睡眠計測アプリには、その日の活動(運動、食事、飲酒、カフェイン摂取、ストレスレベルなど)をメモとして記録できる機能が備わっています。この機能を活用し、睡眠データと行動ログを比較分析することで、以下のような相関関係が見えてくることがあります。

- 食事との関係: 「夕食を遅い時間に食べたり、脂っこいものを食べたりした日は、深い睡眠が減り、中途覚醒が増える」

- 運動との関係: 「夕方に軽い運動(ウォーキングなど)をした日は、寝つきが良く、深い睡眠の時間も長い」

- カフェイン・アルコールとの関係: 「午後にコーヒーを飲んだ日は、入眠までの時間が長くなる」「寝る前にアルコールを飲むと、寝つきは良いが、夜中に目が覚めやすく、レム睡眠が抑制される」

- ストレスとの関係: 「仕事でプレッシャーのかかる出来事があった日は、睡眠中の心拍数が高く、眠りが浅い」

- 入浴との関係: 「就寝90分前にぬるめのお湯にゆっくり浸かった日は、睡眠効率が非常に高い」

このように、「何が良い影響を与え、何が悪い影響を与えるのか」という自分だけの法則を発見できることが、睡眠計測の大きな価値です。漠然と「健康に良い」と言われていることを試すのではなく、データという明確な根拠に基づいて、自分に合った生活習慣改善のPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回せるようになります。

例えば、「運動が睡眠に良い」という仮説を立て(Plan)、実際に運動を試み(Do)、その夜の睡眠データをチェックし(Check)、効果があれば継続し、なければ別の方法を試す(Action)。このプロセスを繰り返すことで、効率的かつ効果的に睡眠の質を高めていくことが可能です。

③ 日中のパフォーマンス向上につながる

質の高い睡眠は、夜間の休息だけでなく、翌日の日中の活動レベル、すなわち仕事、学習、創造性、精神的な安定性など、あらゆるパフォーマンスを向上させるための基盤となります。睡眠計測を通じて睡眠を改善することは、自己投資であり、日中の生産性を高めるための最も効果的な戦略の一つです。

睡眠不足や質の低い睡眠が続くと、「睡眠負債」が蓄積されます。この状態では、脳の認知機能が低下し、以下のような悪影響が現れます。

- 集中力・注意力の低下: 単純なミスが増えたり、会議の内容が頭に入らなかったりする。

- 判断力・問題解決能力の低下: 合理的な判断ができなくなり、複雑な問題に対処する能力が落ちる。

- 記憶力の低下: 新しいことを覚えにくく、物忘れが増える。

- 創造性の欠如: 新しいアイデアが浮かばず、発想が固くなる。

- 感情コントロールの困難: イライラしやすくなったり、些細なことで落ち込んだりする。

睡眠計測によって自分の睡眠課題を特定し、改善に取り組むことで、これらのネガティブな影響を軽減・解消できます。質の高い睡眠を確保できるようになると、脳と体が十分に回復し、日中の活動において以下のようなポジティブな変化が期待できます。

- 覚醒レベルの向上: 午前中から頭が冴えわたり、眠気を感じることなく仕事や学習に集中できる。

- 生産性の向上: 同じ時間でも、より多くのタスクを効率的にこなせるようになる。

- 精神的な安定: ストレスへの耐性が高まり、ポジティブな気分で一日を過ごせる。

- 身体的な活力: 体が軽く感じられ、エネルギッシュに活動できる。

睡眠計測は、単に夜の眠りを良くするだけでなく、日中の「最高の自分」を引き出すためのツールでもあるのです。睡眠という土台をしっかりと固めることで、仕事の成果、学習効率、そして人生の質そのものを向上させることが可能になります。

睡眠計測の主な方法と特徴

睡眠を計測するには、主に「スマートフォンアプリ」「ウェアラブルデバイス」「据え置き型デバイス」の3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、計測の仕組みも異なります。自分のライフスタイルや求める精度に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。

| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| スマートフォンアプリ | マイクや加速度センサーを利用して、枕元に置いたスマホで計測する。 | 手軽に始められ、無料または低コストのものが多く、導入のハードルが低い。 | 精度は専用デバイスに劣る場合があり、スマホの置き場所や充電、同室者の影響を受けやすい。 |

| ウェアラブルデバイス | スマートウォッチやスマートリングを体に装着し、内蔵センサーで計測する。 | 体に密着しているため、心拍数や体表温など高精度なデータが取得可能。自動で計測されるため手間がかからない。 | デバイスの購入費用がかかる。定期的な充電が必要で、人によっては装着感が気になる場合がある。 |

| 据え置き型デバイス | マットレスの下などにセンサーを設置し、非接触で睡眠を計測する。 | 体に何も装着する必要がなく、違和感や充電の手間から解放される。 | 設置場所が必要で、基本的に持ち運びはできない。二人で寝ている場合などは正確な計測が難しいことがある。 |

スマートフォンアプリ

最も手軽に睡眠計測を始められるのが、スマートフォンアプリを利用する方法です。特別なデバイスを購入する必要がなく、普段使っているスマートフォンにアプリをインストールするだけで、その日から睡眠の記録を開始できます。

計測の仕組み:

主にスマートフォンの2つの機能を利用します。

- 加速度センサー: 枕元やベッドの上に置いたスマートフォンの動きを検知します。寝返りなどの体動を捉えることで、睡眠状態(眠っているか、起きているか)や、眠りの深さ(体動の少ない深い眠り、体動の多い浅い眠り)を推定します。

- マイク: 睡眠中の音を拾い、いびきや寝言、歯ぎしり、周囲の騒音などを記録・分析します。これにより、自分では気づかない睡眠中の音のイベントを把握できます。

メリット:手軽に始められ、無料のものも多い

最大のメリットは、その手軽さとコストの低さです。多くのアプリは無料、あるいは数百円程度の買い切り、もしくは月額制の安価なプランで提供されています。高価な専用デバイスを購入する前に、「まずは睡眠計測というものを試してみたい」という方に最適です。また、スマートアラーム機能(眠りが浅いタイミングで起こしてくれる機能)や、入眠を促すヒーリングサウンドの再生機能など、睡眠を総合的にサポートする多機能なアプリが多いのも魅力です。

デメリット:精度は専用デバイスに劣る場合がある

手軽な一方で、精度面ではいくつかの課題があります。

- 体動検知の限界: 加速度センサーによる体動検知は、直接体に装着するデバイスに比べて間接的です。そのため、寝返りを打たずに静かに起きている状態を「睡眠」と誤認識したり、逆に熟睡していてもスマートフォンから体が離れていると動きを捉えきれなかったりする場合があります。

- 環境音の影響: マイクは、自分のいびきだけでなく、同室で寝ているパートナーのいびきや、外の車の音、エアコンの作動音など、あらゆる環境音を拾ってしまいます。これにより、データの正確性が損なわれる可能性があります。

- 運用の手間: 計測のためには、スマートフォンを充電しながら枕元に置く必要があります。ベッドの上に置くことに抵抗がある方や、寝ている間にスマートフォンを落としてしまうことが心配な方には不向きかもしれません。また、アプリを起動し忘れると、その日のデータは記録されません。

ウェアラブルデバイス

現在、睡眠計測の主流となっているのが、スマートウォッチやスマートリングといったウェアラブルデバイスです。日常的に身につけることで、睡眠時だけでなく日中の活動量も自動で記録し、総合的な健康管理をサポートします。

スマートウォッチ

Apple Watch、Fitbit、Garminなど、多くのブランドから多様な製品が販売されています。腕時計として日中も活用でき、睡眠計測以外にも心拍数モニタリング、消費カロリー計算、運動記録、通知機能など、非常に多機能です。

計測の仕組み:

手首に装着したデバイスの裏側にある光学式心拍センサー(PPG)が重要な役割を果たします。皮膚に緑色の光を当て、血流による光の吸収量の変化を捉えることで、心拍数や心拍変動を計測します。睡眠中は、これらのデータと加速度センサーによる体動データを組み合わせることで、レム睡眠・ノンレム睡眠といった睡眠段階を高い精度で推定します。一部のモデルでは、血中酸素ウェルネス(SpO2)や皮膚温の計測も可能です。

スマートリング

Oura Ringに代表される、指輪型のウェアラブルデバイスです。小型で目立たず、睡眠中も邪魔になりにくいのが特徴です。

計測の仕組み:

基本的な仕組みはスマートウォッチと同様ですが、指は手首よりも動脈が皮膚表面に近く、血流の信号を捉えやすいため、一般的にスマートウォッチよりも高精度な心拍数や心拍変動、体表温のデータが取得できるとされています。特に体温の変化は、女性の月経周期のトラッキングや、体調変化の早期発見に役立つ重要な指標となります。

メリット:身につけるだけで自動計測でき、精度が高い

ウェアラブルデバイスの最大のメリットは、精度の高さと運用の手軽さです。体に直接触れるセンサーで心拍数などの生体情報を直接計測するため、スマホアプリに比べて客観性の高いデータが得られます。また、一度身につけてしまえば、眠りにつくと自動で睡眠モードを検知し、記録を開始してくれるため、アプリの起動忘れなどの心配がありません。日中の活動データと睡眠データを一元管理できるため、「運動した日は睡眠の質がどう変わるか」といった分析も容易です。

デメリット:購入費用がかかり、充電が必要

一方で、デバイスの購入に数万円単位の初期費用がかかります。製品によっては、全ての機能を利用するために月額のサブスクリプション料金が必要な場合もあります。また、バッテリーで動作するため、1日〜数日おきに充電が必要です。充電中は計測できないため、充電のタイミングを考慮する必要があります。腕時計や指輪をつけっぱなしにすることに違和感や不快感を覚える方にとっては、継続が難しいかもしれません。

据え置き型デバイス

体に何も身につけずに睡眠を計測したい、というニーズに応えるのが据え置き型のデバイスです。

計測の仕組み:

シーツやマットレスの下に、シート状やパッド状のセンサーを敷いて使用します。このセンサーが、寝返りなどの体動によって生じる圧力の変化や、心拍・呼吸に伴う体の微細な振動(体動脈波)を検知します。これにより、睡眠時間や睡眠サイクル、心拍数、呼吸数などを計測します。一部の製品には、いびきを検知するためのマイクが内蔵されているものもあります。

メリット:体に何も装着せずに計測できる

最大のメリットは、その非接触性・非装着性です。腕時計や指輪による締め付け感や、充電の手間から完全に解放されます。一度ベッドに設置してしまえば、あとはいつも通りに寝るだけで自動的に計測が行われるため、睡眠計測をしていること自体を意識する必要がありません。装着を忘れがちな方や、肌が敏感な方、ミニマルな生活を好む方に最適な選択肢と言えます。

デメリット:設置場所が必要で、持ち運びには不便

設置型の性質上、自宅の特定のベッドでしか使用できず、旅行や出張先に持ち運んで計測することは困難です。また、製品の性能はマットレスの種類や厚みの影響を受けることがあります。二人用のベッドで一人が使用する場合、パートナーの動きを誤って検知してしまい、データの精度が低下する可能性も指摘されています。設置や初期設定に、若干の手間がかかる点もデメリットと言えるでしょう。

後悔しない睡眠計測ツールの選び方

多種多様な睡眠計測ツールの中から、自分にぴったりの一台を見つけることは、睡眠改善の第一歩です。しかし、選択肢が多いために、どれを選べば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、後悔しないための5つの選び方のポイントを解説します。

計測したい項目で選ぶ

まず最初に考えるべきは、「自分は何を知りたいのか?」という目的です。計測できる項目はツールによって大きく異なります。自分の目的を明確にすることで、必要な機能を持つツールを効率的に絞り込むことができます。

- 基本的なデータで十分な場合:

「まずは睡眠時間や、いびきをかいているかどうかが知りたい」という入門レベルであれば、多くの無料スマートフォンアプリで十分です。睡眠時間、睡眠効率、いびきの録音といった基本的な機能は、ほとんどのアプリに搭載されています。 - 睡眠の質を詳しく分析したい場合:

「深い睡眠やレム睡眠の割合を知って、睡眠の質を本格的に改善したい」と考えるなら、睡眠段階を推定できるウェアラブルデバイス(スマートウォッチ、スマートリング)が必須です。心拍数や心拍変動のデータも加わることで、より詳細な分析が可能になります。 - 健康状態の指標も確認したい場合:

「睡眠だけでなく、日々のコンディションも把握したい」というニーズには、血中酸素ウェルネス(SpO2)や皮膚温、ストレスレベルなどを計測できる高機能なウェアラブルデバイスが適しています。これらの指標は、体調の変化を早期に捉える手がかりにもなります。

自分がどのレベルの情報を求めているのかを自問自答し、それに合った計測項目を持つツールを選びましょう。

デバイスのタイプと装着感で選ぶ

睡眠計測は、一晩や二晩で終わるものではなく、継続してデータを記録することに意味があります。そのため、日常生活の中でストレスなく使い続けられるかどうかは、非常に重要な選択基準です。

- スマートフォンアプリ:

体に何もつけたくない方、デバイスの充電を面倒に感じる方には魅力的です。ただし、枕元にスマートフォンを置くことに抵抗がないか、寝相で落としてしまわないか、といった点を考慮する必要があります。 - スマートウォッチ:

普段から腕時計をする習慣がある方にとっては、最も自然な選択肢です。日中は時計や通知機能として活用し、夜はそのまま睡眠計として使えるため、生活にスムーズに溶け込みます。ただし、睡眠中に腕時計の重さやベルトの締め付けが気になる方もいます。 - スマートリング:

腕時計が苦手な方や、よりミニマルで目立たないデバイスを好む方におすすめです。小型軽量で、睡眠中の違和感は少ないとされています。ただし、指輪をつけ慣れていないと、かえって気になるかもしれません。 - 据え置き型デバイス:

「完全に何も身につけたくない」という方にとっては、唯一の選択肢です。充電や装着の手間が一切ないため、最も継続しやすい方法と言えるかもしれません。ただし、設置するベッド以外では計測できないという制約があります。

自分のライフスタイルや好み、睡眠中の快適さを想像しながら、最も無理なく続けられそうなタイプを選びましょう。

計測の精度で選ぶ

「せっかく計測するなら、できるだけ正確なデータが欲しい」と考えるのは当然です。ただし、市販されている睡眠計測ツールは、いずれも医療機器ではなく、あくまで健康管理の目安として利用するもの、という点は念頭に置いておく必要があります。

その上で、精度を重視する場合のチェックポイントは以下の通りです。

- 生体情報の直接計測: 一般的に、加速度センサーのみに頼るスマホアプリよりも、心拍数や体表温といった生体情報を直接計測できるウェアラブルデバイスや据え置き型デバイスの方が、睡眠段階の推定精度は高い傾向にあります。

- センサーの位置: ウェアラブルデバイスの中でも、手首(スマートウォッチ)より指(スマートリング)の方が、血管が皮膚表面に近く信号を拾いやすいため、心拍数や体温の計測精度が高いとされています。

- 第三者機関による検証: 一部のメーカーは、自社製品の睡眠計測精度について、医療機関で用いられる睡眠ポリグラフ検査(PSG)との比較研究を行い、その結果を公開しています。こうした客観的なデータを示している製品は、信頼性が高いと言えるでしょう。

価格と精度は比例する傾向がありますが、自分の求める精度レベルと予算のバランスを考えて選ぶことが大切です。

連携機能で選ぶ

睡眠計測ツールを単体で使うだけでなく、他のアプリやサービス、デバイスと連携させることで、活用の幅が大きく広がります。

- 健康管理プラットフォームとの連携:

多くのデバイスは、Appleの「ヘルスケア」やGoogleの「Google Fit」といったプラットフォームとデータを同期できます。これにより、体重計や血圧計など、他の健康機器のデータと睡眠データを一元管理でき、健康状態を総合的に把握しやすくなります。iPhoneユーザーならヘルスケア連携、AndroidユーザーならGoogle Fit連携に対応しているかは重要なチェックポイントです。 - スマートホーム機器との連携:

一部のデバイスは、IFTTT(イフト)などのサービスを介して、スマート照明やスマートエアコンと連携できます。例えば、「眠りについたら自動で照明を消す」「起床時間に合わせてエアコンのスイッチを入れる」といった設定が可能です。睡眠データを活用して、快適な睡眠環境を自動で構築したい方には注目の機能です。

予算で選ぶ

当然ながら、予算も重要な選択基準です。睡眠計測ツールにかかる費用は、大きく分けて「初期費用」と「月額(サブスクリプション)料金」があります。

- 初期費用:

無料のアプリから、1万円前後の活動量計、5万円以上する高機能スマートウォッチやスマートリングまで、価格帯は非常に幅広いです。 - 月額料金:

一部のアプリやデバイス(Fitbit Premium, Oura Ringなど)は、基本的な機能は無料で使えますが、詳細な分析レポートやガイド付きプログラムなどの高度な機能を利用するためには、月額料金が必要になります。

単にデバイス本体の価格だけでなく、長期的に利用する場合のトータルコストを考慮して検討することが重要です。まずは無料アプリで試してみて、物足りなさを感じたら有料デバイスにステップアップするというのも賢い方法です。自分の予算内で、最もニーズに合った機能を提供するツールを選びましょう。

【2024年】睡眠計測におすすめのアプリ・デバイス8選

ここでは、数ある睡眠計測ツールの中から、機能や特徴、ユーザーからの評価などを基におすすめのアプリとデバイスを8つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に最適なツールを見つけるための参考にしてください。

表は各製品の公式サイト(2024年5月時点)を参考に作成しています。料金や機能は変更される可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。

| 製品名 | タイプ | 特徴 | 料金(目安) |

|---|---|---|---|

| Somnus | アプリ | 無料で多機能、いびき録音、睡眠導入コンテンツが豊富 | 無料(アプリ内課金あり) |

| 熟睡アラーム | アプリ | 優れたスマートアラーム機能、詳細な睡眠日誌 | 無料(アプリ内課金あり) |

| Sleep Cycle | アプリ | 特許取得の音声分析技術、世界的な利用実績 | 無料(Premium機能は有料) |

| Apple Watch | スマートウォッチ | iPhoneとの親和性、高機能なヘルスケア連携 | 5万円~ |

| Fitbit シリーズ | スマートウォッチ | 分かりやすい睡眠スコア、詳細な分析(Premium) | 1万円~ |

| Garmin シリーズ | スマートウォッチ | 独自のBody Battery機能、アスリート向けの高機能 | 3万円~ |

| Oura Ring | スマートリング | 高精度センサー搭載の指輪型、優れたコンディション把握 | 5万円~ + 月額料金 |

| Withings Sleep | 据え置き型 | 非接触で自動計測、マットレス下に設置する手軽さ | 1.5万円~ |

① Somnus:無料で使える多機能アプリ

特徴: Somnus(ソムナス)は、無料で利用できるにもかかわらず、睡眠計測、いびき録音、スマートアラーム、睡眠導入コンテンツといった多彩な機能を備えた人気のスマートフォンアプリです。特に、他のユーザーと睡眠データを比較できるソーシャル機能や、睡眠の質に応じてポイントが貯まり、プレゼントに応募できるといったゲーム感覚で楽しめる要素がユニークです。睡眠計測を気軽に始め、楽しく続けたい方におすすめです。(参照:株式会社S’UIMIN 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- まずは無料で睡眠計測を試してみたい方

- ゲーム感覚で楽しく睡眠改善を続けたい方

- いびきや寝言を手軽にチェックしたい方

② 熟睡アラーム:快適な目覚めをサポートするアプリ

特徴: 「熟睡アラーム」は、その名の通り、快適な目覚めをサポートする「スマートアラーム」機能に定評があるアプリです。眠りが浅いタイミングを検知してアラームを鳴らすことで、すっきりと起きられると評判です。また、睡眠時間や効率はもちろん、就寝時刻、起床時刻、中途覚醒などのデータを詳細に記録・分析できます。「おやすみメモ」機能で、その日の行動(飲酒、運動など)が睡眠にどう影響したかを記録・可視化できる点も優れています。(参照:株式会社C2 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- 朝の目覚めを改善したい方

- 自分の生活習慣と睡眠の関連を詳しく分析したい方

- シンプルで分かりやすい操作性を求める方

③ Sleep Cycle:世界的に人気の定番アプリ

特徴: 「Sleep Cycle」は、世界で数千万人のユーザーを持つ、睡眠計測アプリの草分け的存在です。特許を取得した独自の音声分析技術を用いて、寝返りや呼吸音から睡眠段階を分析します。長年の実績に裏打ちされた分析精度と、洗練されたシンプルなインターフェースが魅力です。無料版でも基本的な計測とスマートアラームが利用できますが、有料のPremiumに登録すると、心拍数追跡や睡眠導入サウンド、詳細なデータ分析など、より高度な機能が解放されます。(参照:Sleep Cycle AB 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- 実績と信頼性を重視する方

- シンプルなUIで直感的に操作したい方

- 音声分析による高精度な計測を試したい方

④ Apple Watch:iPhoneユーザーに最適なスマートウォッチ

特徴: iPhoneユーザーであれば、第一候補となるのがApple Watchです。OSレベルでのシームレスな連携と、総合的な健康管理プラットフォーム「ヘルスケア」アプリとの完璧な統合が最大の強み。睡眠中の心拍数、呼吸数、睡眠段階(コア、深い、レム)、手首皮膚温、血中酸素ウェルネス(対応モデルのみ)などを自動で記録し、詳細なトレンド分析が可能です。睡眠計測だけでなく、日中のあらゆる活動を記録し、生活全体の質を高めたい方に最適です。(参照:Apple Inc. 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- iPhoneをメインで使っている方

- 睡眠だけでなく、フィットネスや心臓の健康など、総合的なヘルスケアに関心がある方

- デザイン性と機能性を両立したい方

⑤ Fitbit シリーズ:詳細な睡眠スコアが魅力の活動量計

特徴: Fitbitは、活動量計のパイオニアであり、特に睡眠トラッキング機能に力を入れています。睡眠時間、睡眠段階、心拍数などを基に算出される「睡眠スコア(100点満点)」は、その日の睡眠の質が一目で分かり、改善のモチベーションにつながります。有料の「Fitbit Premium」に登録すると、スコアの内訳や、月ごとの詳細な分析、パーソナライズされたアドバイスなど、より深い洞察が得られます。手頃な価格のトラッカーから高機能なスマートウォッチまで、幅広いラインナップも魅力です。(参照:Google LLC 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- 睡眠の質を分かりやすいスコアで把握したい方

- データに基づいた具体的な改善アドバイスが欲しい方

- 自分の予算やニーズに合ったデバイスを選びたい方

⑥ Garmin シリーズ:独自のBody Battery機能が便利なスマートウォッチ

特徴: Garminは、GPS技術で知られるメーカーですが、スマートウォッチの健康管理機能も非常に高度です。特に独自の「Body Battery」機能は、心拍変動、ストレス、睡眠、活動量などを分析し、体のエネルギー残量を100段階で可視化します。これにより、「睡眠によってどれだけエネルギーが回復したか」「日中の活動でどれだけ消耗したか」が一目瞭然になります。睡眠スコアや睡眠段階の分析も詳細で、特にアクティブなライフスタイルを送る方から絶大な支持を得ています。(参照:Garmin Ltd. 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- アスリートや日常的に運動をする方

- 自分のエネルギーレベルを客観的に把握し、活動のペースを管理したい方

- 長期間のバッテリー持続時間を重視する方

⑦ Oura Ring:指輪型で高精度なスマートリング

特徴: Oura Ring(オーラリング)は、指輪型のスマートデバイスの代表格です。指から得られる精度の高い生体信号(心拍数、心拍変動、体表温など)を基に、睡眠、活動、回復の状態を分析します。「睡眠スコア」「アクティビティスコア」「コンディションスコア」の3つのスコアで日々の状態を分かりやすく提示し、特に体調の変化を敏感に捉えるコンディションスコアは高く評価されています。睡眠中の違和感が少なく、ミニマルなデザインを好む方に最適です。利用には月額のメンバーシップ料金が必要です。(参照:Oura Health Oy 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- 腕時計が苦手な方、目立たないデバイスを求めている方

- 計測精度を最優先したい方

- 日々の体調やコンディションを細かく管理したい方

⑧ Withings Sleep:マットレス下に設置する据え置き型デバイス

特徴: Withings Sleepは、マットレスの下に敷くだけで、体に何も装着せずに睡眠を計測できる据え置き型のセンサーです。睡眠サイクル、心拍数、いびき検知、呼吸の乱れなどを自動でトラッキングします。一度設置すれば、あとは何もしなくても毎日の睡眠が記録される手軽さが最大の魅力。IFTTT連携により、スマートホーム機器を操作して「眠りについたら照明をオフにする」といった自動化も可能です。装着の煩わしさから解放されたい方にとって、理想的なソリューションです。(参照:Withings 公式サイト)

- こんな人におすすめ:

- 体に何もつけずに眠りたい方

- デバイスの充電や装着を面倒に感じる方

- 睡眠環境の自動化に関心がある方

計測データを睡眠の質向上に活かす方法

睡眠計測ツールを手に入れることは、ゴールではなくスタートです。最も重要なのは、計測によって得られたデータを、具体的な行動変容につなげ、実際に睡眠の質を向上させることです。ここでは、データを効果的に活用するための3つのステップを紹介します。

自分の睡眠パターンを把握する

まずは、最低でも1〜2週間、できれば1ヶ月ほどデータを継続的に記録し、自分の睡眠の傾向やパターンを把握することから始めましょう。漫然と眺めるのではなく、以下のポイントに注目してデータを確認します。

- 平日と休日の比較: 平日は睡眠不足気味で、休日に寝だめをしていないか?就寝・起床時刻が大きくずれる「ソーシャル・ジェットラグ」は起きていないか?

- 睡眠の安定性: 日によって睡眠時間や睡眠スコアのばらつきが大きくないか?安定して質の高い睡眠が取れているか、それとも不安定か?

- 睡眠段階のバランス: 「深い睡眠」や「レム睡眠」の時間は、推奨される割合(深い睡眠:15-20%, レム睡眠:20-25%が目安)に達しているか?特定の睡眠段階が極端に少ない日はないか?

- 課題の特定: データから見える自分の弱点は何か?(例:「寝つきが悪い(入眠潜時が長い)」「夜中に何度も目が覚める(中途覚醒が多い)」「深い睡眠が足りない」など)

この「自己分析」のプロセスを通じて、自分が取り組むべき優先課題が明確になります。例えば、入眠に課題があるなら就寝前のリラックス法を、中途覚醒に課題があるなら寝室環境や日中の過ごし方を見直す、といった具体的な方針が立てられます。

睡眠日誌をつけて生活習慣との関連を探る

次に、睡眠データと日中の行動を結びつけて、何が自分の睡眠に影響を与えているのかを探ります。多くのアプリにはメモ機能がありますが、専用のノートを用意するのも良いでしょう。以下の項目を記録し、睡眠データと照らし合わせます。

- 食事: 夕食の時間と内容、寝る前の間食の有無

- 飲み物: カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)やアルコールを摂取した時間と量

- 運動: 運動の種類、時間帯、強度

- 入浴: シャワーか湯船か、入浴した時間

- 日中の活動: 仕事のストレスレベル、昼寝の有無、日中の気分

- 就寝前の行動: スマホやPCを使用した時間、読書やストレッチなどリラックスして過ごしたか

この記録を続けると、「運動した日は深い睡眠が増える」「夕食が遅いと中途覚醒が増える」といった、自分だけの「睡眠のトリセツ(取扱説明書)」が見えてきます。特に、「睡眠スコアが良かった日」と「悪かった日」の行動を比較分析することは、効果的な改善策を見つけるための強力なヒントになります。この発見を通じて、「自分にとって良い習慣」を意識的に増やし、「悪い習慣」を減らしていくことが、睡眠改善の王道です。

睡眠環境や就寝前の行動を改善する

自分の課題と、それに影響を与える要因が特定できたら、いよいよ具体的な改善アクションに移ります。ここでは、多くの人に共通して効果が期待できる改善策を紹介します。自分のデータと照らし合わせながら、試せそうなものから取り入れてみましょう。

寝室の温度・湿度・光・音を調整する

快適な睡眠のためには、寝室の環境、特に「温熱環境」「光環境」「音環境」を整えることが非常に重要です。

- 温度・湿度: 理想的な寝室の温度は16〜20℃、湿度は40〜60%とされています。季節に合わせてエアコンや加湿器・除湿器を活用し、快適な環境を保ちましょう。

- 光: 光は体内時計に最も強く影響します。寝室はできるだけ暗くするのが基本です。遮光カーテンを利用したり、電子機器のLEDライトにテープを貼ったりする工夫が有効です。朝は、太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜の自然な眠気につながります。

- 音: 予期しない騒音は睡眠を妨げます。必要であれば耳栓や、外部の音をかき消す「ホワイトノイズマシン」などの利用も検討しましょう。

就寝前の食事やカフェイン、アルコールを控える

就寝前の行動は、寝つきや睡眠の質に直接影響します。

- 食事: 就寝の3時間前までには夕食を済ませるのが理想です。胃に食べ物が残っていると、消化活動のために体が休息モードに入れず、眠りが浅くなります。

- カフェイン: カフェインには強い覚醒作用があり、その効果は4〜8時間続くとされています。夕方以降、遅くとも就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けましょう。

- アルコール: アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠の後半部分で眠りを浅くし、利尿作用で中途覚醒の原因にもなります。寝酒は避け、飲む場合でも適量を早めの時間に済ませるのが賢明です。

就寝前のスマートフォンやPCの利用をやめる

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。これにより、寝つきが悪くなったり、睡眠のリズムが後ろにずれたりします。

理想的には、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、読書、ストレッチ、瞑想、穏やかな音楽を聴くなど、心身をリラックスさせる時間に切り替えましょう。この「入眠儀式」を習慣にすることが、質の高い睡眠へのスムーズな移行を助けます。

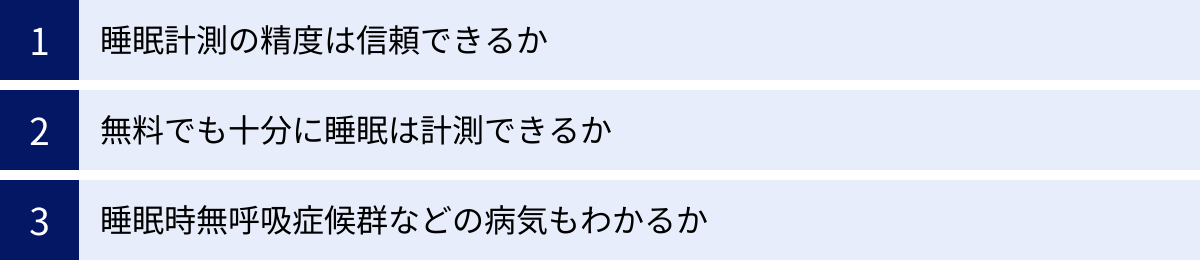

睡眠計測に関するよくある質問

睡眠計測を始めるにあたって、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

睡眠計測の精度は信頼できますか?

これは最もよくある質問の一つです。結論から言うと、市販の睡眠計測ツールは「医療機器」ではなく、そのデータはあくまで「健康管理のための参考値」と捉えるべきです。睡眠の診断や治療に用いられる医療機関の精密検査(睡眠ポリグラフ検査:PSG)と同等の精度はありません。

しかし、だからといってデータが無意味というわけではありません。近年のウェアラブルデバイスに搭載されているセンサーの性能は向上しており、特に睡眠と覚醒の区別については、多くの研究で比較的高い精度が示されています。また、レム睡眠・ノンレム睡眠などの睡眠段階の推定も、一定の確度で行えるようになってきています。

重要なのは、絶対的な数値の正確さに一喜一憂するのではなく、日々のデータの「変化」や「傾向」を読み取ることです。「昨日より深い睡眠が増えた」「今週は先週に比べて中途覚醒が少ない」といった相対的な比較を通じて、自分の生活習慣の改善効果を測るためのツールとして非常に有用です。

無料でも十分に睡眠は計測できますか?

「睡眠計測を試してみたい」という目的であれば、無料のスマートフォンアプリでも十分に可能です。多くの無料アプリで、睡眠時間、睡眠効率、いびきの録音、スマートアラームといった基本的な機能を利用できます。まずはこれらのアプリを使って、自分の睡眠を可視化する習慣をつけることから始めるのがおすすめです。

一方で、より詳細で精度の高いデータが欲しくなった場合には、有料のデバイスが選択肢となります。

- 睡眠段階(深い、浅い、レム)を詳しく知りたい

- 睡眠中の心拍数や呼吸数の変化を把握したい

- 日中の活動量と睡眠を関連付けて分析したい

このようなニーズがある場合は、ウェアラブルデバイスや据え置き型デバイスへのステップアップを検討すると良いでしょう。無料アプリで「睡眠計測の価値」を体感してから、自分の目的に合わせて投資を判断するのが賢明なアプローチです。

睡眠時無呼吸症候群などの病気もわかりますか?

明確に「いいえ」です。市販の睡眠計測アプリやデバイスは、いかなる病気の診断も行うことはできません。 これらは健康管理・ウェルネス目的の製品であり、医療機器ではないことを強く認識しておく必要があります。

ただし、病気の可能性を示唆する「手がかり」や「きっかけ」を提供してくれる場合はあります。例えば、

- アプリで記録された、大きないびきの後に呼吸が止まっているかのような無音状態が頻繁にある。

- ウェアラブルデバイスで計測された、睡眠中の血中酸素ウェルネスが繰り返し低下している(対応モデルのみ)。

- 十分な睡眠時間を確保しているはずなのに、データ上、深い睡眠が極端に少なく、日中に耐えがたい眠気がある。

もし、計測データからこのような兆候が見られたり、家族から睡眠中の呼吸の異常を指摘されたりした場合は、自己判断で安心したり不安になったりせず、必ず「呼吸器内科」や「睡眠外来」など、専門の医療機関を受診してください。 睡眠計測ツールは、あくまで受診を判断するための一つの参考情報として活用するにとどめましょう。

まとめ:自分に合った方法で睡眠を見える化し、健康管理に役立てよう

この記事では、睡眠計測の重要性から、具体的な方法、ツールの選び方、そしてデータを活用した睡眠改善のステップまで、幅広く解説してきました。

現代社会において、質の高い睡眠を確保することは、日中のパフォーマンスを最大化し、長期的な心身の健康を維持するための基盤です。しかし、目に見えない睡眠を主観だけで管理するには限界があります。睡眠計測は、このブラックボックスであった睡眠を「見える化」し、客観的なデータに基づいて改善に取り組むことを可能にする、現代人にとっての強力な武器と言えます。

睡眠計測の方法には、手軽な「スマートフォンアプリ」、高精度な「ウェアラブルデバイス」、装着不要の「据え置き型デバイス」など、さまざまな選択肢があります。完璧なツールというものはなく、計測したい項目、ライフスタイル、予算など、自分の目的や価値観に合った方法を選ぶことが、無理なく継続する上で最も重要です。

そして何よりも大切なのは、計測して終わりにするのではなく、得られたデータを日々の生活にフィードバックし、具体的な行動変容につなげることです。自分の睡眠パターンを把握し、生活習慣との関連を探り、睡眠環境や就寝前の行動を一つひとつ見直していく。この地道なサイクルの繰り返しが、着実に睡眠の質を高めていきます。

今日からあなたも、自分に合ったツールで睡眠の見える化を始めてみませんか。データという客観的な羅針盤を手にすることで、より健康的で、より活力に満ちた毎日への航海が始まるはずです。