「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れない」「自分のいびきが気になる」など、睡眠に関する悩みは多くの人が抱えています。質の高い睡眠は、日中のパフォーマンス向上や心身の健康維持に不可欠です。しかし、自分の睡眠がどのような状態なのかを客観的に把握するのは難しいものです。

そこで注目されているのが、スマートフォンで手軽に睡眠を記録・分析できる「睡眠アプリ」です。睡眠アプリを使えば、睡眠時間や睡眠の深さ、いびきの有無などを可視化し、睡眠の質を向上させるためのヒントを得ることができます。

この記事では、睡眠アプリの基本的な機能から、自分に合ったアプリの選び方、そして無料で使えるおすすめのアプリまで、幅広く徹底解説します。さらに、アプリを効果的に活用するためのポイントや、睡眠の質を根本から改善するための生活習慣についても詳しくご紹介します。

自分に最適な睡眠アプリを見つけ、質の高い睡眠を手に入れるための一歩を踏み出してみましょう。

目次

睡眠アプリとは?主な4つの機能

睡眠アプリとは、スマートフォンのセンサーやマイクを利用して、睡眠中の体の動きや音を検知し、睡眠の状態を記録・分析するアプリケーションのことです。医療機器ではありませんが、日々の睡眠パターンを把握し、生活習慣の改善に役立てるためのツールとして非常に有用です。

多くの睡眠アプリには、ユーザーの睡眠改善をサポートするための多彩な機能が搭載されています。ここでは、その中でも代表的な4つの機能について詳しく解説します。

① 睡眠サイクルの記録・分析

睡眠アプリの最も基本的な機能が、睡眠サイクルの記録と分析です。私たちの睡眠は、一晩のうちに「レム睡眠(浅い眠り)」と「ノンレム睡眠(深い眠り)」のサイクルを何度か繰り返しています。睡眠アプリは、このサイクルを可視化してくれます。

【測定の仕組み】

多くのアプリでは、スマートフォンに内蔵されている「加速度センサー」を利用します。寝ている間にスマートフォンをベッドの上に置いておくと、センサーが寝返りなどの体の微細な動きを検知します。一般的に、体が活発に動いているときは浅い眠り(レム睡眠)、動きが少ないときは深い眠り(ノンレム睡眠)と判定されます。このデータを基に、一晩の睡眠がグラフ化されるのです。

【分析できるデータ】

アプリによって分析できる項目は異なりますが、主に以下のようなデータを確認できます。

- 総睡眠時間: ベッドに入ってから起きるまでの合計時間。

- 睡眠効率: ベッドにいた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合。

- 睡眠サイクル: レム睡眠とノンレム睡眠(浅い・深い)の分布と周期。

- 深い睡眠の時間/割合: 脳と体の回復に重要とされる深い睡眠がどれだけ取れたか。

- 入眠潜時: ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間。

- 中途覚醒: 夜中に目が覚めた回数や時間。

これらのデータを毎日記録することで、自分の睡眠の癖やパターンを客観的に把握できます。例えば、「月曜日はいつも深い睡眠が少ない」「週末に寝だめをしても睡眠の質は低い」といった発見が、生活習慣を見直すきっかけになります。また、睡眠スコアとして日々の睡眠の質を点数化してくれるアプリも多く、ゲーム感覚で睡眠改善に取り組むモチベーションにも繋がります。

② いびきや寝言の録音・分析

いびきや歯ぎしり、寝言は、自分ではなかなか気づけない睡眠中の問題です。パートナーに指摘されたり、朝起きたときに喉の渇きや顎の疲れを感じたりして、初めて気にする人も少なくありません。睡眠アプリの中には、こうした睡眠中の音を録音・分析する機能を搭載したものがあります。

【測定の仕組み】

この機能は、スマートフォンの「マイク」を利用します。アプリを起動したまま眠ると、マイクが睡眠中の音を拾い続けます。多くのアプリでは、一定以上の音量や特定の音のパターンを「いびき」や「寝言」として検知し、その部分だけを自動で録音・保存してくれます。一晩中の音をすべて録音するわけではないため、スマートフォンのストレージ容量を圧迫しすぎる心配は少ないでしょう。

【分析と活用法】

録音されたデータを再生することで、自分がどんな音を立てているのか、どのくらいの頻度や大きさでいびきをかいているのかを実際に確認できます。いびきの大きさをデシベル(dB)で表示したり、いびきが特にひどかった時間帯をグラフで示したりするアプリもあります。

この機能は、以下のような場合に特に役立ちます。

- いびきのセルフチェック: 自分のいびきの状態を把握し、対策を考えるきっかけになります。

- 生活習慣との関連性の分析: 「お酒を飲んだ日は特にいびきがひどい」「疲れている日は音量が大きい」など、いびきと生活習慣の相関関係を見つけるのに役立ちます。

- 医療機関受診の判断材料: 録音された音は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの病気の可能性を判断する際、医師に相談するための客観的な資料の一つとなり得ます。ただし、アプリのデータだけで自己診断するのは危険であり、気になる症状があれば必ず専門の医療機関を受診しましょう。

プライバシーが気になるかもしれませんが、多くのアプリは録音データを外部に送信することなく、ユーザーのスマートフォン内のみに保存する設計になっています。

③ 快適な目覚めを助けるスマートアラーム

朝、けたたましいアラーム音で無理やり起こされ、不快な気分で一日を始める経験は誰にでもあるでしょう。スマートアラームは、そんな不快な目覚めを解消し、スッキリとした起床をサポートする機能です。

【仕組み】

スマートアラームの最大の特徴は、睡眠が最も浅いタイミングを狙ってアラームを鳴らす点にあります。前述の「睡眠サイクルの記録・分析」機能と同様に、加速度センサーで体の動きをモニタリングし、ユーザーがレム睡眠(浅い眠り)の状態にあると判断したときに、設定したアラーム時刻の周辺(例えば30分前から設定時刻までの間)で最適なタイミングで起こしてくれます。

深いノンレム睡眠中に無理やり起こされると、脳がまだ覚醒しきっていない「睡眠慣性」という状態に陥りやすく、目覚めが悪く、日中も眠気やだるさが続いてしまいます。一方、浅いレム睡眠中に起きることで、脳がスムーズに覚醒モードに切り替わり、スッキリと目覚めやすくなるのです。

【機能のバリエーション】

アプリによって、スマートアラーム機能には様々な工夫が凝らされています。

- アラーム音の選択肢: 鳥のさえずりや川のせせらぎといった自然音、徐々に音量が大きくなるフェードイン機能など、心地よい目覚めを促すアラーム音が多数用意されています。

- スヌーズ機能のカスタマイズ: スヌーズ間隔を調整したり、簡単な計算問題を解かないとアラームが止まらないように設定したりできるアプリもあります。

- ウェイクアップウィンドウの設定: アラームを鳴らす時間帯(例:7:00に起きたい場合、6:30〜7:00の間)を自分で設定できます。

この機能を活用することで、毎朝の目覚めの質が向上し、日中のパフォーマンスアップにも繋がることが期待できます。

④ スムーズな入眠を促すヒーリングサウンド

「ベッドに入ってもなかなか寝付けない」「考え事をしてしまって目が冴えてしまう」といった入眠困難の悩みを抱える人にとって、心強い味方となるのがヒーリングサウンド機能です。

【機能の概要】

これは、リラックス効果のある様々な音や音楽を再生し、ユーザーをスムーズな眠りへと誘う機能です。脳が興奮状態からリラックス状態へと移行するのを助け、自然な眠気を促します。

【サウンドの種類】

提供されるサウンドのジャンルは多岐にわたります。

- 自然音: 雨音、波の音、焚き火の音、森のざわめきなど、多くの人が心地よいと感じる自然界の音。

- ホワイトノイズ・ピンクノイズ: 「サー」「ザー」といった特定の周波数帯のノイズ音。他の環境音をマスキング(覆い隠す)効果があり、静かすぎるとかえって眠れない人や、周囲の物音が気になる人に適しています。

- リラクゼーション音楽: ヒーリングミュージック、アンビエント音楽、クラシックなど、穏やかで単調なメロディの楽曲。

- ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response): 聴覚への刺激によって心地よさやリラックス感を引き起こす音(ささやき声、タッピング音など)。

- 瞑想・ヨガのガイド: 音声ガイドに従って呼吸法や瞑想を行うことで、心身の緊張をほぐし、入眠を促すプログラム。

多くのアプリでは、これらのサウンドを自由に組み合わせたり、再生時間を設定できるスリープタイマー機能が付いています。眠りについた後も音が鳴り続ける心配がなく、安心して利用できます。

これらの4つの主要機能を理解することで、睡眠アプリが単なる目覚まし時計ではなく、睡眠の質を多角的に分析し、改善するための総合的なサポートツールであることが分かります。次の章では、これらの機能を踏まえ、数あるアプリの中から自分に最適なものを選ぶためのポイントを解説します。

自分に合った無料睡眠アプリの選び方

多種多様な睡眠アプリの中から、自分にとって本当に役立つ一つを見つけるのは簡単なことではありません。ここでは、あなたの睡眠の悩みやライフスタイルに合わせて、最適な無料睡眠アプリを選ぶための7つのポイントを具体的に解説します。

解決したい睡眠の悩みで選ぶ

まず最も重要なのは、「自分が睡眠の何を改善したいのか」を明確にすることです。悩みに応じて、重視すべき機能は大きく異なります。

寝付きの悪さを改善したい

ベッドに入ってから眠るまでに30分以上かかる、考え事をしてしまって目が冴える、という方は「入眠」に課題があります。この場合、ヒーリングサウンドや瞑想ガイドといった睡眠導入機能が充実しているアプリがおすすめです。

- チェックポイント:

- サウンドの種類は豊富か?(自然音、ホワイトノイズ、ASMRなど)

- 音声ガイド付きの瞑想や呼吸法プログラムはあるか?

- サウンドを自分好みにミックスできるか?

- スリープタイマー機能は使いやすいか?

心地よいと感じる音は人それぞれです。様々な種類のサウンドを試せるアプリを選ぶと、自分に合った入眠儀式(スリープ・リチュアル)を見つけやすくなります。

いびきや歯ぎしりを対策したい

パートナーからいびきを指摘された、朝起きると顎がだるい、といった悩みがある方は、睡眠中の音の問題を解決する必要があります。この場合は、いびきや寝言の録音・分析機能が搭載されているアプリが必須です。

- チェックポイント:

- いびきの自動検出・録音機能があるか?

- いびきの音量(デシベル)や頻度を分析できるか?

- 録音データを再生して確認できるか?

- いびき対策のコンテンツ(情報記事など)はあるか?

自分のいびきの状態を客観的に把握することが、対策の第一歩です。データを基に、寝る姿勢を変えたり、アルコールの摂取を控えたりといった具体的な行動に繋げられます。

スッキリ目覚めたい

毎朝アラームが鳴っても起きるのが辛い、日中も眠気が続くという方は「起床」に課題を抱えています。この場合、精度の高いスマートアラーム機能を持つアプリを選びましょう。

- チェックポイント:

- 睡眠の浅いタイミングで起こしてくれるスマートアラーム機能があるか?

- アラームを鳴らす時間帯(ウェイクアップウィンドウ)を調整できるか?

- 心地よいアラーム音の種類が豊富か?

- 徐々に音量が大きくなるフェードイン機能があるか?

深い眠りの最中に無理やり起こされる不快感をなくすことで、一日の始まりを格段に快適にできます。

睡眠データの記録・分析機能で選ぶ

自分の睡眠を深く理解し、長期的に改善していきたいと考えているなら、記録・分析機能の充実度も重要な選定基準です。

- 基本的な分析機能:

- 睡眠時間、深い睡眠・浅い睡眠の割合、中途覚醒の回数などがグラフで分かりやすく表示されるか。

- 日々の睡眠を点数化する「睡眠スコア」機能があるか。

- 高度な分析機能:

- 「睡眠負債(理想の睡眠時間との差)」を計算してくれるか。

- 週・月単位での睡眠パターンの推移を比較できるか。

- その日の行動(運動、食事、カフェイン摂取など)をメモし、睡眠データとの相関関係を分析できるタグ付け機能があるか。

データ分析を重視するなら、グラフの見やすさや、長期的な傾向を把握できるレポート機能が充実しているアプリがおすすめです。一方で、シンプルな記録だけで良いという方は、多機能すぎない、操作が簡単なアプリの方が長続きするでしょう。

アラーム機能で選ぶ

スマートアラーム機能は多くの睡眠アプリに搭載されていますが、その仕様は様々です。目覚めの質にこだわるなら、アラーム機能の細部までチェックしましょう。

- アラーム音: プリセットされている音の種類は多いか。自分の好きな音楽をアラーム音に設定できるか。

- スヌーズ機能: 二度寝防止のために、スヌーズを無効にしたり、アラームを止めるために簡単なミッション(計算、バーコードスキャンなど)を課す機能があるか。

- バイブレーション: 音だけでなく、振動の強さやパターンを調整できるか。

朝が本当に苦手で、強力な目覚ましを求めている方は、ユニークなミッション付きのアラーム機能を持つアプリが有効かもしれません。

睡眠導入機能で選ぶ

寝付きの悪さを改善したい場合、睡眠導入機能の質がアプリ選びの決め手になります。

- サウンドコンテンツ: 提供されるサウンドの数や質は十分か。定期的に新しいコンテンツが追加されるか。

- ガイド付きプログラム: 単なる音源だけでなく、専門家が監修した瞑想やマインドフルネス、ヨガ・ニドラ(眠りのヨガ)のプログラムがあるか。

- カスタマイズ性: 複数のサウンドを組み合わせて、自分だけの「入眠サウンド」を作成できるか。

特に音声ガイド付きのプログラムは、思考のループから抜け出し、心身をリラックスさせるのに非常に効果的です。初心者向けの短いプログラムから、上級者向けの長いセッションまで、レベルに合わせて選べるアプリだと長く使えます。

操作のしやすさで選ぶ

睡眠アプリは基本的に毎日使うものです。そのため、直感的でストレスなく操作できるかどうか(UI/UXの質)は非常に重要です。

- チェックポイント:

- 睡眠計測の開始・停止操作は簡単か(ワンタップでできるか)。

- データを確認する画面(グラフやレポート)は見やすいか。

- 設定項目が多すぎて複雑ではないか。

- アプリ全体のデザインは好みに合うか。

多くのアプリは無料でダウンロードできるので、実際にいくつか試してみて、自分が「使いやすい」と感じるものを選ぶのが最も確実な方法です。

対応OS(iPhone/Android)で選ぶ

基本的なことですが、使いたいアプリが自分のスマートフォンに対応しているかを確認しましょう。

- iPhone (iOS) のみ対応

- Android のみ対応

- 両方のOSに対応

中には、Apple Watchとの連携に特化したiOS専用アプリや、特定のAndroid端末の機能と連携するアプリもあります。特にスマートウォッチと連携させて、より精度の高いデータを取得したい場合は、対応状況を必ず確認してください。

無料で使える範囲で選ぶ

この記事では無料アプリを中心に紹介しますが、「無料」といってもその範囲はアプリによって大きく異なります。

| 無料範囲のタイプ | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 完全無料型 | 全ての機能を無料で利用できる。 | 広告表示が多い場合がある。機能がシンプルなことが多い。 |

| 機能制限型 | 基本的な睡眠記録やアラームは無料だが、詳細なデータ分析や一部のヒーリングサウンドは有料(プレミアム会員など)。 | 自分が使いたい機能が無料の範囲内かを確認する必要がある。 |

| 無料トライアル型 | 一定期間(例:7日間)は全ての機能を無料で試せるが、期間終了後は有料プランに移行する。 | トライアル期間終了後の自動課金に注意が必要。 |

まずは機能制限型の無料プランで基本的な使い勝手を試し、より高度な機能が必要だと感じたら有料プランへのアップグレードを検討するのが賢い使い方です。広告の有無や頻度も、快適に使い続ける上での重要なポイントになります。

これらの7つの選び方を参考に、自分の目的やライフスタイルに合った睡眠アプリを見つけ、質の高い睡眠への第一歩を踏み出しましょう。

【無料】睡眠アプリおすすめ10選

ここでは、前述の選び方を踏まえ、多くのユーザーから支持されている無料の睡眠アプリを10個厳選してご紹介します。それぞれの特徴や機能を比較し、あなたにぴったりのアプリを見つけてください。

① 熟睡アラーム

| 対応OS | iOS / Android |

| 主な機能 | スマートアラーム, 睡眠記録・分析, いびき録音・分析, ヒーリングサウンド, 睡眠導入コンテンツ |

| 無料/有料 | 無料(広告あり) / 有料プランあり |

| こんな人におすすめ | 多機能性を求める人、いびき対策を本格的にしたい人 |

「熟睡アラーム」は、睡眠計測からアラーム、入眠サポートまで、睡眠に関するあらゆる機能を網羅したオールインワンアプリです。特に「いびきラボ」機能が充実しており、いびきの回数や音量を詳細に記録・分析できます。自分のいびきを再生して確認できるため、いびきの状態を客観的に把握したい方に最適です。

スマートアラーム機能も優秀で、睡眠の浅いタイミングで起こしてくれるのはもちろん、アラーム音の種類が40種類以上と豊富なのも魅力です。さらに、40種類以上のヒーリングサウンドが無料で利用でき、スムーズな入眠をサポートします。

無料版でもほとんどの主要機能が利用できますが、広告が表示されます。有料のプレミアムサービスに加入すると、広告が非表示になるほか、長期間のデータ分析やクラウドへのデータバックアップなどが可能になります。まずは無料で多機能性を体験したいという方におすすめの定番アプリです。

参照:株式会社C2公式サイト

② Sleep Cycle (スリープサイクル)

| 対応OS | iOS / Android |

| 主な機能 | スマートアラーム, 睡眠記録・分析, いびき録音, ヒーリングサウンド |

| 無料/有料 | 無料(機能制限あり) / 有料プランあり |

| こんな人におすすめ | とにかくスッキリ目覚めたい人、シンプルな操作性を好む人 |

「Sleep Cycle」は、スマートアラームの先駆けとして世界中で人気の高いアプリです。最大の特長は、加速度センサー(体の動き)だけでなく、マイクを使った独自の音響分析技術で睡眠段階を判定する点にあります。これにより、スマートフォンをベッドの上に置かなくても、サイドテーブルなどに置くだけで計測が可能です。

メイン機能は、設定した起床時刻の30分前から最も眠りの浅いタイミングを探して起こしてくれるスマートアラーム。その精度の高さには定評があり、「気持ちよく目覚められる」という声が多く聞かれます。

無料版では、スマートアラームと基本的な睡眠分析(睡眠時間やグラフ)が利用できます。有料のプレミアムプランに登録すると、いびきの録音、心拍数の計測、長期的な睡眠傾向の分析、豊富なヒーリングサウンドといった高度な機能が解放されます。まずはスマートアラームの快適な目覚めを体験してみたいという方に最適なアプリです。

参照:Sleep Cycle AB公式サイト

③ Somnus (ソムナス)

| 対応OS | iOS / Android |

| 主な機能 | 睡眠記録・分析, いびき録音, ヒーリングサウンド, 夢日記, SNS機能 |

| 無料/有料 | 無料(広告あり) / 有料プランあり |

| こんな人におすすめ | 睡眠改善を楽しく続けたい人、夢の記録をつけたい人 |

「Somnus」は、睡眠記録に加えて、SNS機能や夢日記といったユニークな要素を取り入れたコミュニティ型の睡眠アプリです。日々の睡眠データを記録するとポイントが貯まり、そのポイントを使って懸賞に応募できるなど、ゲーム感覚で楽しく続けられる工夫が凝らされています。

スマートアラームやヒーリングサウンドといった基本的な機能も備えつつ、特徴的なのが「夢日記」機能。見た夢の内容を記録し、他のユーザーと共有することができます(非公開も可能)。また、他のユーザーの睡眠状況を見て「いいね」を送ったり、睡眠に関する悩みを相談したりできるコミュニティ機能も搭載されています。

一人ではモチベーションが続かないという方でも、仲間と励まし合いながら睡眠改善に取り組めるのが最大の魅力です。睡眠を記録するだけでなく、プラスアルファの楽しみを求める方におすすめです。

参照:株式会社S’UIMIN公式サイト

④ 睡眠マイスター

| 対応OS | iOS |

| 主な機能 | 睡眠記録・分析, スマートアラーム, 寝言録音, 行動記録 |

| 無料/有料 | 無料(広告あり) |

| こんな人におすすめ | シンプルな機能と操作性を求めるiPhoneユーザー |

「睡眠マイスター」は、シンプルで直感的な操作性が魅力のiPhone専用アプリです。余計な機能を削ぎ落とし、「睡眠の記録」という本質的な機能に特化しています。操作は簡単で、寝る前に「START」ボタンをタップするだけ。朝はスマートアラームが浅い眠りのタイミングで起こしてくれます。

睡眠グラフは見やすく、入眠時間、睡眠時間、中途覚醒時間などが一目で分かります。また、「飲酒」「運動」といったその日の行動をアイコンで記録でき、睡眠の質との関連性を手軽にチェックできるのも便利な点です。寝言の録音機能も搭載されています。

基本的に全ての機能が無料で利用できる(広告表示あり)ため、コストをかけずに睡眠記録を始めたいiPhoneユーザーには最適な選択肢の一つです。複雑な設定が苦手な方や、まずは手軽に睡眠の可視化を試してみたい方におすすめです。

参照:App Store「睡眠マイスター」

⑤ Pillow (ピロー)

| 対応OS | iOS |

| 主な機能 | 睡眠記録・分析, スマートアラーム, 音声録音, 心拍数分析 |

| 無料/有料 | 無料(機能制限あり) / 有料プランあり |

| こんな人におすすめ | Apple Watchを所有しているiPhoneユーザー |

「Pillow」は、Apple Watchとの連携機能に優れたiPhone/Apple Watchユーザー向けの睡眠アプリです。Apple Watchを装着して眠ることで、体の動きに加えて心拍数も計測し、より精度の高い睡眠分析を実現します。睡眠サイクル(覚醒、レム、浅い、深い)ごとの心拍数の推移をグラフで確認できるのが大きな特徴です。

デザイン性の高いUIも魅力で、睡眠データが美しく分かりやすいグラフで表示されます。スマートアラームや音声録音機能、入眠を助けるサウンドも搭載されています。

無料版でも基本的な睡眠追跡は可能ですが、Pillowの真価を発揮するのは有料のプレミアム版です。詳細な睡眠分析、長期的なトレンドレポート、パーソナライズされた睡眠改善のヒントなど、多くの機能が解放されます。Apple Watchを最大限に活用して、詳細な健康データを管理したい方に強くおすすめします。

参照:NeyBox Digital Ltd.公式サイト

⑥ ぐっすり~ニャ/睡眠アプリ

| 対応OS | iOS / Android |

| 主な機能 | 睡眠記録・分析, 目覚ましアラーム, キャラクター収集 |

| 無料/有料 | 無料(広告あり) |

| こんな人におすすめ | ゲーム感覚で楽しく睡眠習慣を身につけたい人 |

「ぐっすり~ニャ」は、睡眠時間に応じてかわいい猫のキャラクター(ねこ)を収集していくという、エンターテインメント性の高い睡眠アプリです。ライオン株式会社が提供しており、楽しく睡眠習慣を身につけることを目的としています。

基本的な使い方は、目標の睡眠時間を設定し、その時間内に眠るだけ。目標を達成すると「ねこ」をゲットできます。収集できる「ねこ」は40種類以上おり、コンプリートを目指すことで、自然と規則正しい睡眠習慣が身につくよう設計されています。

睡眠の深さを計測する機能はありませんが、就寝・起床時刻を記録し、睡眠時間をグラフで管理できます。複雑なデータ分析は不要で、とにかく「決まった時間に寝て起きる」という基本的な習慣を楽しく作りたい、という方にぴったりのアプリです。

参照:ライオン株式会社公式サイト

⑦ わたしムーヴ

| 対応OS | iOS / Android |

| 主な機能 | 睡眠記録・分析, 歩数・体重などの健康データ管理 |

| 無料/有料 | 無料 |

| こんな人におすすめ | 睡眠だけでなく総合的な健康管理をしたい人 |

「わたしムーヴ」は、NTTドコモが提供する健康管理プラットフォーム「WM(わたしムーヴ)」のアプリです。このアプリ単体で睡眠を計測するのではなく、オムロンやFitbitなど、対応する活動量計や睡眠計で計測したデータを集約・管理する役割を担います。

睡眠時間や睡眠効率だけでなく、歩数、消費カロリー、体重、血圧といった様々な健康データを一元管理できるのが最大のメリットです。睡眠と日中の活動量の関係性をグラフで比較するなど、総合的な視点から健康状態を把握できます。

このアプリを利用するには、対応する計測デバイスが別途必要になります。すでにFitbitなどのウェアラブルデバイスを持っている方や、これからデバイスを購入して本格的に健康管理を始めたいと考えている方にとって、非常に便利なハブアプリとなるでしょう。

参照:WM(わたしムーヴ)公式サイト

⑧ Prime Sleep

| 対応OS | iOS |

| 主な機能 | 睡眠記録・分析, スマートアラーム, ヒーリングサウンド |

| 無料/有料 | 無料(機能制限あり) / 有料プランあり |

| こんな人におすすめ | 科学的根拠に基づいた睡眠改善に興味がある人、ミニマルなデザインを好む人 |

「Prime Sleep」は、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)の柳沢正史機構長が監修した、科学的知見に基づく睡眠アプリです。睡眠研究の最前線の成果を活かし、質の高い睡眠をサポートすることを目指しています。

加速度センサーで体動を検知し、「睡眠の深さ」を詳細に記録。特徴的なのは、寝返りの回数やその間隔を分析し、睡眠の質を評価する独自のアルゴリズムです。非常にシンプルで洗練されたインターフェースで、複雑な操作は一切不要。寝る前に開始ボタンを押すだけで、質の高い睡眠記録が可能です。

無料版でも基本的な睡眠記録とスマートアラーム機能が利用できます。有料版では、入眠を促すヒーリングサウンドや、より詳細な睡眠分析レポートなどの機能が追加されます。信頼できる科学的背景を持つアプリで、本質的な睡眠改善に取り組みたい方におすすめです。

参照:株式会社S’UIMIN公式サイト

⑨ YoruNote (ヨルノート)

| 対応OS | iOS / Android |

| 主な機能 | 睡眠記録, 気分・体調の記録, 日記機能 |

| 無料/有料 | 無料 / 有料プランあり |

| こんな人におすすめ | 睡眠と心身の状態の関連性を記録したい人 |

「YoruNote」は、自動的な睡眠計測機能ではなく、手動で睡眠時間や日々のコンディションを記録することに特化したライフログアプリです。寝る前に「気分」「体調」「その日の出来事」などを簡単なアイコンやメモで記録し、翌朝に睡眠時間や目覚めの気分を入力します。

これらの記録をカレンダーやグラフで振り返ることで、どのような日に睡眠の質が良く、どのような日に悪化するのか、その相関関係を自分自身で発見することを助けてくれます。例えば、「ストレスが多かった日は寝付きが悪く、中途覚醒が多い」「運動した日はすっきり起きられる」といった気づきを得られます。

センサーによる自動計測が煩わしいと感じる方や、自分の内面や行動と睡眠の関係性をじっくりと見つめ直したい方に適しています。日々の振り返りを通じて、生活習慣の改善に繋げたい方におすすめの記録アプリです。

参照:App Store「YoruNote」

⑩ 寝たまんまヨガ 簡単瞑想

| 対応OS | iOS / Android |

| 主な機能 | 睡眠導入の音声ガイド(ヨガ・ニドラ、瞑想) |

| 無料/有料 | 無料(コンテンツ制限あり) / 有料プランあり |

| こんな人におすすめ | 寝付きの悪さに悩んでいる人、リラックスして眠りたい人 |

「寝たまんまヨガ 簡単瞑想」は、睡眠の記録・分析機能を持たず、「入眠」に特化したアプリです。メインコンテンツは「ヨガ・ニドラ」と呼ばれる、寝たままの姿勢で行うガイド付きの瞑想プログラムです。

インストラクターの心地よいナレーションに従って、体の各パーツに意識を向け、緊張を解きほぐしていくことで、心身を深いリラクゼーション状態へと導きます。多くのユーザーが「ガイドの途中でいつの間にか眠ってしまう」と評価しており、その入眠効果は非常に高いと評判です。

無料でも複数のプログラムを試すことができますが、有料でさらに多くのコンテンツ(ストレス解消、疲労回復など目的に合わせたプログラム)を利用できます。考え事をしてしまって眠れない方や、心身の緊張が原因で寝付けない方に、ぜひ一度試してほしいアプリです。

睡眠アプリを利用するメリット・デメリット

睡眠アプリは手軽で便利なツールですが、利用する上でのメリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。ここでは、それぞれの側面を詳しく見ていきましょう。

睡眠アプリのメリット

睡眠の質を客観的に把握できる

最大のメリットは、これまで感覚的にしか分からなかった「睡眠」という行為を、データとして可視化できる点にあります。「昨日はよく眠れなかった」という漠然とした感覚が、「深い睡眠が通常より1時間も短かった」「夜中に3回も目が覚めていた」という具体的な数値やグラフで裏付けられます。

この客観的なデータにより、自分の睡眠の良い点・悪い点を正確に把握できます。例えば、自分では十分な時間寝ているつもりでも、実は深い睡眠が少なく、質の低い睡眠だったという発見があるかもしれません。このように、自分の睡眠パターンを正しく認識することが、改善への第一歩となります。

生活習慣の改善につながる

睡眠データと日々の行動を照らし合わせることで、生活習慣と睡眠の質の因果関係が見えてきます。多くのアプリには、その日の行動(飲酒、カフェイン摂取、運動、ストレスなど)をメモしたり、タグ付けしたりする機能があります。

- 具体例:

- 「就寝前にコーヒーを飲んだ日は、入眠までの時間が長く、中途覚醒が多い」

- 「日中に30分ウォーキングした日は、深い睡眠の割合が増え、睡眠スコアが高い」

- 「残業で帰りが遅かった日は、総睡眠時間が短く、翌朝の目覚めが悪い」

こうした具体的な相関関係に気づくことで、睡眠の質を向上させるための行動変容が促されます。「質の良い睡眠のためには、夕方以降のカフェインは控えよう」「忙しくても少し運動する時間を作ろう」といった、根拠に基づいた生活習慣の改善目標を立てやすくなるのです。

健康管理に役立つ

睡眠は、身体的な健康だけでなく、精神的な健康にも深く関わっています。慢性的な睡眠不足や質の低い睡眠は、生活習慣病のリスクを高め、日中の集中力や判断力の低下、気分の落ち込みなどを引き起こすことが知られています。

睡眠アプリで長期的にデータを記録し続けることで、自分の健康状態のバロメーターとして活用できます。例えば、普段と比べて睡眠データに大きな乱れ(極端に中途覚醒が増える、深い睡眠が取れないなど)が続く場合、それは過度なストレスや心身の不調のサインかもしれません。

もちろん、アプリのデータだけで病気の診断はできませんが、自身の健康状態の変化を早期に察知し、必要であれば医療機関を受診するきっかけとなり得ます。ウェアラブルデバイスと連携するアプリであれば、心拍数などのデータも合わせて確認できるため、より包括的な健康管理が可能です。

睡眠アプリのデメリット

一方で、睡眠アプリの利用にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。

スマホが睡眠を妨げる可能性がある

睡眠アプリを利用するには、基本的にスマートフォンを寝室に持ち込み、枕元に置く必要があります。しかし、この「スマホを寝室に持ち込む」という行為自体が、睡眠の質を低下させる要因になり得ます。

- ブルーライトの問題: スマートフォンの画面が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制する働きがあります。寝る直前まで画面を見ていると、脳が覚醒してしまい、寝付きが悪くなる可能性があります。

- 通知による妨害: LINEの通知や着信音などで、入眠を妨げられたり、夜中に起こされたりすることがあります。

- 誘惑: 「睡眠を記録するだけ」のつもりが、ついSNSや動画サイトを見てしまい、夜更かしに繋がってしまうケースも少なくありません。

これらのデメリットを軽減するためには、「就寝1時間前にはスマホの操作をやめる」「おやすみモードや機内モードを活用して通知をオフにする」「画面を裏返して置く」といった工夫が必要です。

計測データがストレスになることも

睡眠データを毎日チェックできることはメリットである一方、そのデータに一喜一憂しすぎて、かえってストレスになってしまうことがあります。これは「オルトソムニア(orthosomnia)」とも呼ばれる現象で、完璧な睡眠データを追い求めるあまり、不安やプレッシャーを感じてしまう状態を指します。

「今日の睡眠スコアが低かった」「深い睡眠が目標に届かなかった」と過度に気にしてしまうと、その不安が原因で「今夜もよく眠れないかもしれない」という自己暗示にかかり、不眠を悪化させる悪循環に陥る危険性があります。

睡眠アプリのデータは、あくまで医療機器によるものではなく、参考値であることを理解しておくことが大切です。日々のスコアの変動に一喜一憂するのではなく、「1週間単位」「1ヶ月単位」といった長期的な傾向を把握するためのツールとして捉え、大らかな気持ちで付き合うことが重要です。もしデータを見ることがストレスに感じるようになったら、一度アプリの使用を中断する勇気も必要です。

これらのメリット・デメリットを理解した上で、睡眠アプリを賢く活用し、より良い睡眠を目指しましょう。

睡眠アプリの仕組みと効果的な使い方

睡眠アプリがどのようにして私たちの睡眠を捉えているのか、その仕組みを知ることで、データの意味をより深く理解し、効果的に活用できます。ここでは、睡眠アプリの測定原理と、その効果を最大限に引き出すためのポイントを解説します。

睡眠アプリはどのように睡眠を測定している?

前述の通り、睡眠アプリは主にスマートフォンの「加速度センサー」と「マイク」という2つの機能を駆使して睡眠を測定しています。

1. 加速度センサーによる体動の検知

スマートフォンには、端末の傾きや動き、振動を検知する「加速度センサー」が内蔵されています。これは、画面の自動回転や歩数計などにも利用されている技術です。睡眠アプリでは、このセンサーを使って睡眠中の体の動き(寝返りなど)をモニタリングします。

- 深い睡眠(ノンレム睡眠): 脳も体も深く休息している状態。体の動きはほとんどなくなる。

- 浅い睡眠(レム睡眠): 脳は活動しているが、筋肉は弛緩している状態。夢を見ることが多く、体がピクピクと動くことがある。

- 覚醒: 体が大きく動く(寝返りを打つ、起き上がるなど)。

アプリは、この体動の頻度や大きさを基に、「動きが少ない時間帯=深い睡眠」「少し動きがある時間帯=浅い睡眠」「大きく動いた時間帯=覚醒」と判定し、一晩の睡眠サイクルをグラフ化しています。スマートアラーム機能も、この体動のデータを利用して、体が動き始める浅い睡眠のタイミングを狙ってアラームを鳴らします。

2. マイクによる音の検知

マイクを搭載したアプリは、睡眠中の周囲の音を拾います。特に、いびきや寝言、歯ぎしりといった特徴的な音を検知・録音するために使用されます。

多くのアプリでは、高度なアルゴリズムを用いて、単なる物音と「いびき」特有の音のパターン(周波数やリズム)を区別しています。これにより、いびきが発生した時間帯やその音量(デシベル)を記録し、分析データとして提供します。

【測定の精度について】

ここで重要なのは、睡眠アプリによる測定は、医療機関で行われる睡眠ポリグラフ検査(PSG)のような精密なものではないという点です。PSG検査では、脳波や心電図、眼球の動き、筋電図など多くの生体信号を測定して睡眠段階を正確に判定します。

一方、睡眠アプリはあくまで体動や音といった間接的な情報から睡眠状態を「推定」しているにすぎません。そのため、精度には限界があり、例えば二人で同じベッドで寝ている場合、相手の動きを検知してしまう可能性もあります。

しかし、日々の睡眠の傾向やパターンを相対的に比較・把握する上では、十分に有用なツールと言えます。絶対的な数値の正確さよりも、昨日の自分との比較や、週・月単位での変化を捉えることに価値があります。

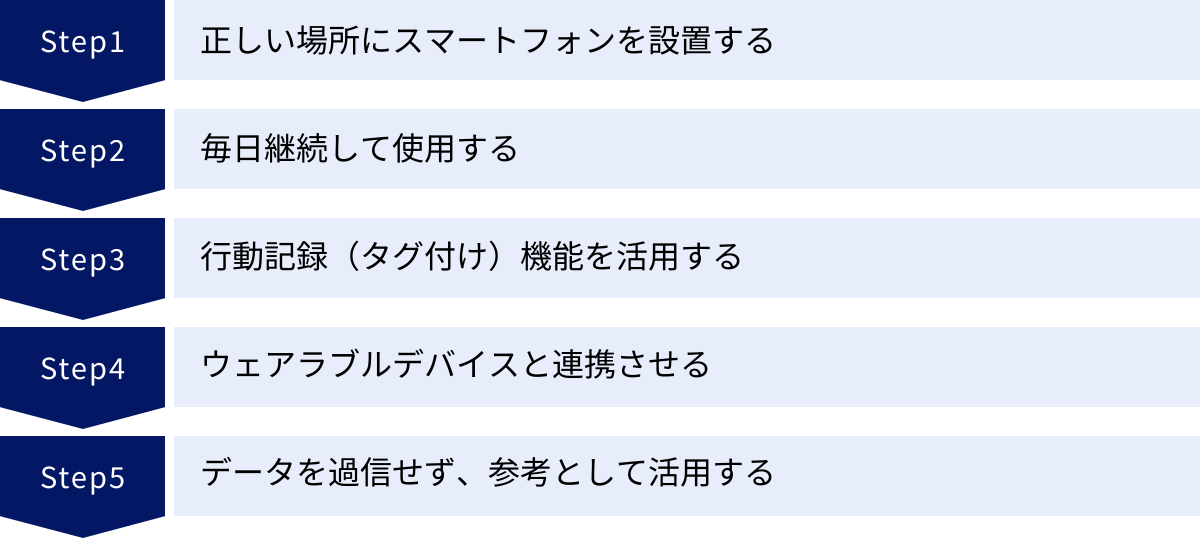

睡眠アプリを効果的に使うためのポイント

睡眠アプリの恩恵を最大限に受けるためには、いくつかのコツがあります。

1. 正しい場所にスマートフォンを設置する

加速度センサーで体動を正確に検知するためには、スマートフォンの設置場所が非常に重要です。

- 推奨される場所: 多くのアプリでは、マットレスの上、枕の横あたりが推奨されています。体の振動が最も伝わりやすい場所です。シーツの下に入れると、より安定します。

- 避けるべき場所: 硬い床やベッドサイドのテーブルの上では、体の振動が伝わりにくく、正確な測定ができません(※Sleep Cycleのように音で検知するタイプを除く)。

- 充電を忘れずに: 一晩中アプリを稼働させるとバッテリーを消耗するため、必ず充電ケーブルに繋いだ状態で使用しましょう。

2. 毎日継続して使用する

たった一日のデータだけでは、それが自分の平均的な睡眠なのか、たまたまイレギュラーな日だったのか判断できません。最低でも1週間、できれば1ヶ月以上継続して使用することで、信頼性の高い自分の睡眠パターンが見えてきます。平日と休日の睡眠の違いや、月経周期に伴う睡眠の変化(女性の場合)など、長期的な視点での分析が可能になります。継続することが、最も重要なポイントです。

3. 行動記録(タグ付け)機能を活用する

多くのアプリには、その日の行動を記録する機能があります。これを面倒くさがらずに活用することが、効果を高める鍵です。

- 記録する項目の例:

- 食事: 就寝前の食事、飲酒、カフェイン摂取の有無

- 活動: 運動の種類と時間、日中の活動量

- 心身の状態: ストレスの度合い、気分、体調

- 環境: 寝室の温度、使用した寝具

これらの行動記録と睡眠データを突き合わせることで、「何が自分の睡眠に良い影響を与え、何が悪い影響を与えるのか」という具体的な因果関係が明確になります。この気づきこそが、生活習慣を改善するための強力なモチベーションとなるのです。

4. ウェアラブルデバイスと連携させる

Apple WatchやFitbitといったウェアラブルデバイスを持っている場合は、それらと連携できるアプリを選ぶと、より精度の高いデータが得られます。手首に装着するデバイスは、体の動きだけでなく心拍数も常時モニタリングできます。心拍数の変動は睡眠段階と密接に関係しているため、体動だけの測定よりも正確な睡眠分析が期待できます。

5. データを過信せず、参考として活用する

最後に、繰り返しになりますが、アプリのデータを過信しすぎないことが大切です。データはあくまで「自分の睡眠を見つめ直すためのきっかけ」や「生活習慣を改善するためのヒント」として捉えましょう。スコアの良し悪しに一喜一憂するのではなく、自分の体感(「今日はスッキリ起きられたか」「日中眠くなかったか」など)と合わせて総合的に判断することが、健全な付き合い方です。

これらのポイントを意識して睡眠アプリを活用することで、単なる記録ツールから、あなたの睡眠と健康を向上させる強力なパートナーへと変えることができます。

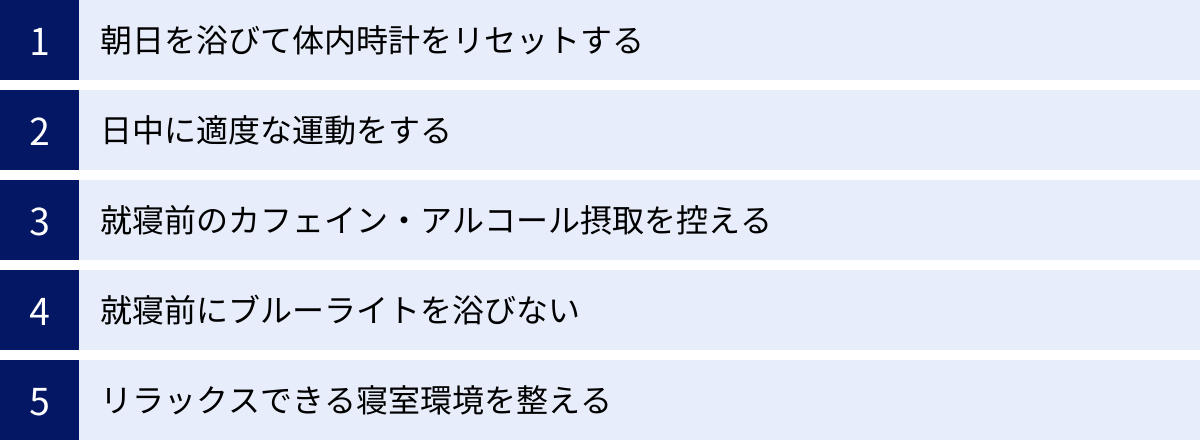

アプリと併用したい!睡眠の質を高める生活習慣

睡眠アプリは自分の睡眠状態を知り、改善のヒントを得るための強力なツールですが、それだけで睡眠の質が劇的に向上するわけではありません。アプリの活用と並行して、根本的な原因である生活習慣を見直すことが不可欠です。ここでは、科学的にも効果が認められている、睡眠の質を高めるための5つの生活習慣を紹介します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとスッキリと目覚めることができます。

この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「朝の光」です。朝、太陽の光を浴びると、脳内でセロトニンという神経伝達物質が分泌されます。セロトニンは、日中の覚醒や気分の安定に関わるだけでなく、夜になると睡眠を促すホルモンであるメラトニンの原料となります。

【具体的なアクション】

- 起きたらすぐにカーテンを開け、自然光を部屋に取り込む。

- ベランダや庭に出て、15分〜30分ほど朝日を浴びる。 通勤や通学で外を歩くのも効果的です。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いため、外に出て光を浴びることが重要です。

毎朝同じ時間帯に光を浴びることで体内時計が整い、夜の決まった時間に自然な眠気が訪れやすくなります。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、寝付きを良くし、深い睡眠を増やす効果があることが多くの研究で示されています。運動には主に2つの効果があります。

- 深部体温のコントロール: 運動をすると体の内部の温度(深部体温)が上昇します。そして、運動後、時間をかけて深部体温が下がっていく過程で、体は休息モードに入り、強い眠気を引き起こします。就寝時に深部体温がスムーズに低下することが、質の高い睡眠には不可欠です。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、心身をリラックスさせる効果があります。適度な疲労感も、スムーズな入眠に繋がります。

【具体的なアクション】

- おすすめの運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が効果的です。

- タイミング: 就寝の3時間ほど前までに運動を終えるのが理想的です。就寝直前の激しい運動は、逆に交感神経を活性化させてしまい、寝付きを妨げる可能性があるので注意が必要です。

- 時間と頻度: 毎日30分程度、あるいは週に数回でも習慣にすることが大切です。エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす意識を持つだけでも効果があります。

就寝前のカフェイン・アルコール摂取を控える

就寝前に何を口にするかは、睡眠の質に直接的な影響を与えます。特に注意したいのがカフェインとアルコールです。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分~1時間でピークに達し、効果が半減するまでに4時間以上かかると言われています。寝付きを悪くするだけでなく、深い睡眠を妨げる原因にもなります。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4〜6時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは誤解です。アルコールには一時的な入眠作用がありますが、睡眠全体の質を著しく低下させます。アルコールが体内で分解される過程で、アセトアルデヒドという覚醒作用のある物質が生成されるため、眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、利尿作用があるため、トイレに行きたくなって目が覚めることもあります。

就寝前にブルーライトを浴びない

スマートフォン、パソコン、テレビ、LED照明などから発せられる「ブルーライト」は、太陽光にも含まれる強いエネルギーを持つ光です。夜にこのブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

その結果、体内時計が後ろにずれ込み、寝付きが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。

【具体的なアクション】

- 就寝の1〜2時間前からは、スマートフォンやパソコン、テレビの使用を控える。

- どうしても使用する場合は、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用し、画面の色を暖色系に設定する。

- 寝室の照明は、暖色系の間接照明など、リラックスできる明るさに調整する。

寝る前の時間は、デジタルデバイスから離れ、読書やストレッチ、音楽を聴くなど、心と体を落ち着かせる時間に充てることをおすすめします。

リラックスできる寝室環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。安心してリラックスできる環境を整えることで、スムーズな入眠と深い睡眠をサポートできます。

- 温度と湿度: 快適と感じる温度は人それぞれですが、一般的に夏は25〜26℃、冬は22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が理想的とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な温湿度を保ちましょう。

- 光: 睡眠中はできるだけ部屋を暗くすることが、メラトニンの分泌を促す上で重要です。遮光カーテンを利用して外からの光を遮断しましょう。豆電球などのわずかな光でも睡眠に影響を与える可能性があるため、気になる場合はアイマスクの活用もおすすめです。

- 音: 生活音や交通騒音などが気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(またはアプリのホワイトノイズ機能)を活用して、静かな環境を作りましょう。

- 寝具: 体に合ったマットレスや枕を選ぶことも非常に重要です。硬すぎず柔らかすぎず、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。

これらの生活習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、組み合わせることで大きな効果を発揮します。睡眠アプリで自分の状態を把握しながら、これらの習慣を一つずつでも実践し、根本からの睡眠改善を目指しましょう。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための基盤です。この記事では、現代人の睡眠改善をサポートする強力なツールである「睡眠アプリ」について、その機能から選び方、おすすめのアプリ、そして効果的な使い方までを網羅的に解説しました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

- 睡眠アプリは、睡眠サイクル、いびき、目覚めのタイミングなどを記録・分析し、睡眠の質を可視化するツールである。

- アプリ選びでは、「寝付きが悪い」「いびきが気になる」「スッキリ起きたい」といった自分の悩みを明確にし、それに合った機能を持つアプリを選ぶことが最も重要。

- 無料アプリでも、「熟睡アラーム」のような多機能なものから、「寝たまんまヨガ」のような入眠特化型まで、多種多様な選択肢がある。まずは気になるアプリをいくつか試してみるのがおすすめ。

- アプリのデータは、医療機器によるものではなく参考値。データに一喜一憂せず、長期的な傾向を把握し、生活習慣を見直すための「ヒント」として活用することが賢明な付き合い方。

- アプリの活用と並行して、朝日を浴びる、適度な運動、就寝前の過ごし方(カフェイン・アルコール・ブルーライトを避ける)、寝室環境の整備といった生活習慣の改善に取り組むことが、根本的な睡眠の質向上に不可欠。

睡眠に関する悩みは人それぞれです。だからこそ、自分の状態を客観的に把握し、自分に合った解決策を見つけることが大切です。睡眠アプリは、その第一歩を踏み出すための心強いパートナーとなってくれるでしょう。

この記事を参考に、あなたにぴったりの睡眠アプリを見つけ、今日からさっそく質の高い睡眠への旅を始めてみませんか。良い睡眠が、あなたの明日をより輝かせてくれるはずです。