「毎日しっかり寝ているはずなのに、朝スッキリ起きられない」「自分のいびきが気になるけれど、どう確認すればいいかわからない」といった、睡眠に関する悩みを抱えていませんか。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。しかし、現代社会ではストレスや不規則な生活習慣により、多くの人が何らかの睡眠課題を抱えています。

この記事では、そんな睡眠の悩みを解決する心強い味方となる「Android睡眠アプリ」について、その基本から選び方、そして2024年最新のおすすめアプリまでを徹底的に解説します。睡眠アプリは、スマートフォン一つで自身の睡眠を手軽に可視化し、改善のヒントを得られる画期的なツールです。

この記事を読めば、あなたに最適な睡眠アプリが見つかり、より良い睡眠習慣を手に入れるための一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠アプリとは

睡眠アプリとは、一言で表すならば「スマートフォンのセンサーやマイクを活用して、ユーザーの睡眠状態を記録・分析し、改善をサポートするアプリケーション」です。多くの人が日常的に使用するスマートフォンに、睡眠の質を客観的に評価する機能を持たせることで、これまで専門的な機器でしか計測できなかった睡眠データを手軽に取得できるようにしたものです。

なぜ今、これほどまでに睡眠アプリが注目されているのでしょうか。その背景には、現代人を取り巻く睡眠環境の変化があります。ストレスの多い社会、夜間まで続く仕事やエンターテイメント、ブルーライトを放つデジタルデバイスの普及など、私たちの睡眠を妨げる要因は数多く存在します。その結果、「睡眠負債」という言葉に代表されるように、慢性的な睡眠不足や睡眠の質の低下が社会的な課題として認識されるようになりました。

このような状況下で、自身の健康に対する意識が高まり、特に「睡眠」の重要性が見直されています。良質な睡眠が、記憶の定着、感情の整理、免疫力の向上、生活習慣病の予防など、心身の健康に多岐にわたる好影響をもたらすことが科学的にも明らかになっています。

睡眠アプリは、この「睡眠を改善したい」というニーズに応える最適なソリューションとして登場しました。その基本的な仕組みは、スマートフォンに内蔵されている「加速度センサー」と「マイク」を利用するものです。

- 加速度センサー: スマートフォンがどれだけ動いたか(加速度)を検知するセンサーです。就寝中にマットレスや枕元にスマートフォンを置くことで、寝返りなどの体動を捉えます。一般的に、体動が少ない状態を「深い睡眠」、多い状態を「浅い睡眠」と推定します。

- マイク: 周囲の音を拾う機能です。これにより、いびきや寝言、歯ぎしりといった睡眠中の音を録音・分析できます。自分では気づくことのできない睡眠中の異常音を客観的に把握するのに役立ちます。

これらのセンサーから得られたデータを、アプリ独自のアルゴリズムで解析し、「睡眠時間」「睡眠の深さの推移」「いびきをかいていた時間」などをグラフやスコアで分かりやすく表示します。ユーザーはこれらの客観的なデータを見ることで、「昨夜は寝つきが悪かった」「夜中に何度も目が覚めていたようだ」といった自分の睡眠パターンを初めて認識できます。

さらに、多くのアプリは単に記録するだけでなく、快適な目覚めを促す「スマートアラーム」や、リラックスして入眠するための「ヒーリングサウンド」といった、睡眠の質を積極的に向上させるための機能も搭載しています。

この記事では、こうした睡眠アプリの具体的な機能から、利用するメリットと注意点、そして数あるアプリの中から自分に合ったものを選ぶためのポイントまで、網羅的に解説していきます。睡眠アプリを正しく理解し、効果的に活用することで、あなたの睡眠、ひいては生活全体の質を向上させるきっかけが見つかるでしょう。

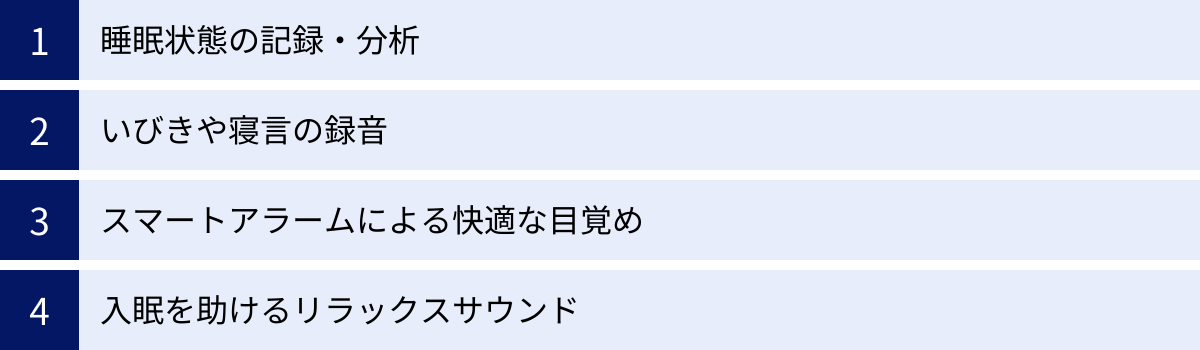

Android睡眠アプリの主な機能

Androidの睡眠アプリには、睡眠の質を多角的に分析し、改善をサポートするための様々な機能が搭載されています。ここでは、多くのアプリに共通して見られる主要な機能を4つに分けて詳しく解説します。これらの機能を理解することで、どのアプリが自分の悩みに合っているかを見極めるヒントになります。

睡眠状態の記録・分析

睡眠アプリの最も基本的かつ中心的な機能が、睡眠状態の記録と分析です。これは、主にスマートフォンの加速度センサーを利用して、就寝中の体の動き(体動)を検知することで実現されます。

ベッドのマットレスの上や枕元にスマートフォンを置くと、センサーが寝返りなどの微細な振動を捉え続けます。睡眠中の体動は、睡眠の深さと密接に関連しているとされています。

- 深い睡眠(ノンレム睡眠のステージ3): 脳も身体も深く休息している状態で、体動はほとんど見られません。

- 浅い睡眠(ノンレム睡眠のステージ1・2): 脳は休息していますが、物音などで目覚めやすい状態です。多少の体動が見られます。

- レム睡眠: 脳は活発に活動しており、夢を見ていることが多い状態です。体は弛緩していますが、急速な眼球運動(Rapid Eye Movement)が見られます。体動も時折発生します。

アプリは、この体動のパターンを分析し、一晩の睡眠を「深い睡眠」「浅い睡眠」「レム睡眠(または覚醒状態)」といったステージに分類し、それぞれの時間の長さや割合を算出します。

これらのデータは、多くの場合、以下のような分かりやすい形式でユーザーに提示されます。

- 睡眠サイクルグラフ: 横軸を時間、縦軸を睡眠の深さとして、一晩の睡眠の推移を視覚的に表現したグラフです。深い睡眠と浅い睡眠の波を客観的に確認できます。

- 睡眠スコア: 睡眠時間、深い睡眠の割合、入眠にかかった時間、中途覚醒の回数などを総合的に評価し、100点満点などでスコア化します。日々の睡眠の質を手軽に比較できます。

- 各種指標データ:

- 総睡眠時間: ベッドに入ってから朝起きるまでの時間のうち、実際に眠っていた合計時間。

- 入眠潜時: ベッドに入ってから眠りにつくまでに要した時間。

- 睡眠効率: ベッドにいた総時間に対する、実際に眠っていた時間の割合。一般的に85%以上が良好とされています。

- 中途覚醒回数: 睡眠の途中で目が覚めた回数。

これらの客観的なデータを毎日記録し続けることで、「週末は寝だめしているつもりでも、実は睡眠の質が低い」「特定の曜日に中途覚醒が多い」といった、これまで気づかなかった自分自身の睡眠パターンや傾向を発見できます。これが、睡眠改善の第一歩となります。

いびきや寝言の録音

多くの人が気になるのが、自分では確認できない「いびき」や「寝言」です。睡眠アプリの多くは、スマートフォンのマイクを利用して、睡眠中に発生した音を検知し、録音する機能を備えています。

この機能は、単に音を録音するだけではありません。アプリによっては、以下のような高度な分析を行います。

- いびきの検出と分析: アプリは音のパターンから、いびき特有の音を識別します。そして、一晩のうちにいびきをかいていた合計時間や回数、いびきの大きさ(デシベル)などを記録します。一部のアプリでは、いびきの音量に応じて「静か」「中程度」「大きい」「爆音」のようにレベル分けして表示することもあります。

- 寝言の録音: いびき以外の人の声(寝言)を検知して、その部分だけをピンポイントで録音・再生できます。

- トリガー録音: 常に録音し続けるのではなく、設定した音量(しきい値)を超えた時だけ録音を開始する機能です。これにより、ストレージ容量を節約し、後から確認しやすくなります。

この機能の最大のメリットは、自分では決して知ることのできない睡眠中の音響情報を客観的に把握できる点にあります。パートナーからいびきを指摘されたことがある人や、朝起きた時に喉が渇いていたり、頭が重いと感じたりする人は、この機能で原因を探る手がかりを得られるかもしれません。

特に、大きないびきの中には、呼吸が一時的に止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の兆候が隠れている場合があります。アプリが録音したいびきの音に「呼吸が止まっているような無音の時間」が含まれていないかを確認することで、専門医への相談を検討するきっかけにもなり得ます。

ただし、プライバシーの観点から、録音されたデータがどのように扱われるかを確認することも重要です。また、同室に寝ている人の声や物音を拾ってしまう可能性もあるため、あくまで参考情報として活用することが求められます。

スマートアラームによる快適な目覚め

「アラームの大音量で無理やり起こされるのが不快だ」と感じる人は少なくないでしょう。スマートアラームは、そんな朝の目覚めを快適にするために開発された機能です。

従来のアラームが設定した時刻に強制的に音を鳴らすのに対し、スマートアラームは「睡眠が最も浅いタイミング」を狙って起こしてくれるのが最大の特徴です。

その仕組みは、前述の「睡眠状態の記録・分析」機能と連動しています。

- ユーザーは、例えば「7:00」のように最終的に起きたい時刻を設定します。

- 同時に、「ウェイクアップフェーズ」や「スマートアラームウィンドウ」と呼ばれる時間帯(例:6:30〜7:00の30分間)を設定します。

- アプリは、この30分間のウィンドウの中で、加速度センサーが検出する体動からユーザーの眠りが最も浅くなった(=最も自然に目覚めやすい)瞬間を判断します。

- そして、その最適なタイミングで、徐々に大きくなるアラーム音や優しいメロディを鳴らして、ユーザーを穏やかに覚醒へと導きます。

深い睡眠中に無理やり起こされると、脳がまだ覚醒しきれていないために「睡眠慣性(スリープイナーシャ)」と呼ばれる状態に陥り、強い眠気やだるさ、判断力の低下を引き起こします。スマートアラームは、この睡眠慣性を最小限に抑え、スッキリとした目覚めをサポートすることを目的としています。

多くのユーザーが、スマートアラームを使い始めてから「以前よりも目覚めが格段に良くなった」「朝から頭がクリアに働く」といった効果を実感しています。特に、毎朝のアラームにストレスを感じている人にとっては、非常に価値のある機能と言えるでしょう。

入眠を助けるリラックスサウンド

なかなか寝付けない、ベッドに入っても考え事をしてしまって眠れない、という入眠困難の悩みを抱える人にとって心強いのが、このリラックスサウンド機能です。

多くの睡眠アプリには、ユーザーがスムーズに眠りにつけるように、心を落ち着かせる様々な種類のサウンドが収録されています。

- 自然の音(環境音): 雨音、波の音、風の音、焚き火の音、森のせせらぎなど。単調で心地よいこれらの音は、周囲の気になる雑音をかき消す「マスキング効果」があり、リラックス状態へと導きます。

- ホワイトノイズ・ピンクノイズ: 「サー」「ザー」といった、あらゆる周波数の音を均等に含んだノイズです。特にホワイトノイズは、突発的な物音(車の音やドアの開閉音など)を覆い隠し、睡眠を妨げられにくくする効果が期待できます。

- ヒーリングミュージック: ゆったりとしたテンポのピアノ曲やアンビエントミュージックなど、心を穏やかにするために作られた音楽。

- バイノーラルビート: 左右の耳からわずかに異なる周波数の音を聞かせることで、脳波をリラックス状態(α波など)に誘導するとされる特殊な音源。

- 睡眠ストーリー(スリープストーリー): 落ち着いた声のナレーターが、穏やかな物語を読み聞かせてくれます。物語に集中することで、頭の中の雑念から意識をそらし、自然な眠りを誘います。

- ガイド付き瞑想: 専門家の音声ガイドに従って呼吸法やボディスキャンなどを行うことで、心と体の緊張を解きほぐし、入眠しやすい状態に整えます。

これらのサウンドは、タイマーを設定して一定時間後に自動で停止させることができます。自分にとって最もリラックスできる音を見つけることで、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間を短縮し、より質の高い睡眠への入り口をスムーズに整えることができます。

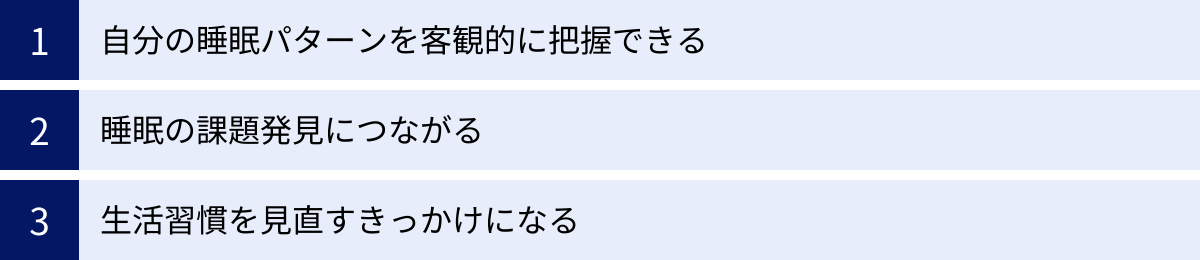

睡眠アプリを利用するメリット

睡眠アプリを日常的に利用することは、単に面白いデータを集めるだけでなく、私たちの健康や生活習慣に多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、睡眠アプリを活用することで得られる主な3つの利点について掘り下げていきます。

自分の睡眠パターンを客観的に把握できる

私たちは毎日眠っていますが、その質について主観的な感覚(「よく眠れた」「寝た気がしない」など)で判断していることがほとんどです。しかし、この主観的な感覚と、実際の睡眠状態が必ずしも一致しているとは限りません。睡眠アプリを利用する最大のメリットは、この漠然とした感覚を、誰の目にも明らかな「客観的データ」として可視化できる点にあります。

例えば、自分では「毎晩8時間しっかり寝ている」と思っていても、アプリのデータを見ると、実は眠りにつくまでに1時間かかっており(入眠潜時が長い)、夜中に3回も目が覚めていた(中途覚醒が多い)という事実が判明することがあります。この場合、実際の睡眠時間は7時間未満であり、睡眠効率も低いということになります。

また、多くの人が経験するのが、平日と休日の睡眠リズムのズレです。平日は睡眠不足気味で、休日に「寝だめ」をするという生活を送っている人は少なくありません。アプリを使えば、この睡眠リズムの乱れ(社会的ジェットラグとも呼ばれます)がグラフで一目瞭然になります。月曜日から金曜日までは就寝時刻が遅く起床時刻が早いのに対し、土曜日と日曜日は就寝・起床ともに大幅に遅れる、といったパターンが明確に現れます。このような不規則な睡眠リズムが、週明けのだるさや日中の眠気の原因になっていることに気づくことができます。

さらに、長期的にデータを記録し続けることで、季節ごとの睡眠時間の変化や、特定のイベント(例:仕事の繁忙期、旅行など)が睡眠に与える影響なども分析できます。これまで「なんとなく」でしか捉えられなかった自分の睡眠を、数字やグラフという共通言語で理解できるようになること。これが、睡眠改善に向けたすべての始まりと言えるでしょう。この客観的な自己認識こそが、睡眠アプリがもたらす最も価値あるメリットなのです。

睡眠の課題発見につながる

自分の睡眠パターンを客観的に把握できるようになったら、次のステップは「課題の発見」です。睡眠アプリが提示するデータは、あなたの睡眠に潜む問題点を特定するための強力な手がかりとなります。

漠然と「睡眠の質が悪い」と感じているだけでは、何をどう改善すれば良いのかわかりません。しかし、アプリのデータがあれば、より具体的に問題点を掘り下げることができます。

- 「入眠潜時が常に30分以上かかっている」場合: 寝つきの悪さが課題であると特定できます。原因として、寝る前のスマートフォンの使用、カフェインの摂取、ストレスなどが考えられます。対策として、リラックスサウンド機能を使ったり、寝る前の行動を見直したりする必要があるかもしれません。

- 「深い睡眠の割合が平均より著しく低い」場合: 睡眠の深さが足りていないことが課題です。アルコールの摂取は深い睡眠を妨げることが知られています。寝る前の飲酒習慣がないか、日中の運動量が不足していないかなどを振り返るきっかけになります。

- 「夜中の2時頃に必ず中途覚醒している」場合: 特定の時間に目が覚めるパターンが課題です。その時間に何か物音はしていないか、寝室の温度が変化していないか、あるいは利尿作用のある飲み物を寝る前に飲んでいないかなど、原因を探るヒントになります。

- 「いびきの録音データが毎週金曜日に特に大きい」場合: 特定の条件下でいびきが悪化していることがわかります。金曜日の夜は、仕事の疲れや解放感から飲酒量が増えていないか、といった生活習慣との関連性を疑うことができます。

このように、アプリのデータは「なぜ睡眠の質が悪いのか?」という問いに対する答えを見つけるための探偵のような役割を果たします。データに現れた異常値や特定のパターンに注目し、その日の行動や体調と照らし合わせることで、自分だけの「睡眠を妨げる要因」を突き止めることができます。この課題発見のプロセスなくして、効果的な睡眠改善はあり得ません。睡眠アプリは、そのプロセスを誰でも簡単に行えるようにサポートしてくれるのです。

生活習慣を見直すきっかけになる

睡眠の課題が発見できれば、次はいよいよ具体的な行動変容、つまり「生活習慣の見直し」です。睡眠アプリは、この最も重要でありながら難しいステップを後押しする強力なモチベーターとしての役割も担っています。

多くの睡眠アプリには、ゲーミフィケーション(ゲームの要素を取り入れること)の仕組みが導入されています。例えば、設定した目標(例:7日間連続で目標睡眠時間を達成する、睡眠スコア80点以上を獲得する)をクリアするとバッジやトロフィーがもらえたり、キャラクターが成長したりする機能です。このような小さな成功体験の積み重ねは、面倒に感じがちな生活習慣の改善を楽しく継続するための大きな助けとなります。

日々の睡眠スコアを見ることで、「昨日はスコアが良かったから、今日も同じように寝る前にストレッチをしよう」「今日はスコアが悪かった。原因は寝る直前の食事かもしれないから、明日はやめてみよう」といったように、日々の行動を自発的に修正する意識が芽生えます。これは、ただ漠然と「健康のために早く寝よう」と思うよりも、はるかに強力な動機付けとなります。

さらに、多くのアプリでは、睡眠データと合わせてその日の活動(運動、飲酒、カフェイン摂取、ストレスレベルなど)をメモとして記録できます。この「睡眠日誌」のような機能を活用することで、「運動した日は深い睡眠が増える」「ストレスが多かった日は寝つきが悪い」といった、「行動」と「睡眠の質」の相関関係がより明確に見えてきます。

この相関関係の発見は、非常に大きな意味を持ちます。なぜなら、それは「睡眠を改善するためには、日中の過ごし方から変える必要がある」という、より本質的な気づきにつながるからです。睡眠は夜だけの問題ではなく、24時間全体の生活習慣の結果であるという認識を持つこと。睡眠アプリは、データを通じてこの事実をユーザーに示し、より健康的で規則正しい生活リズムを築くためのナビゲーターとなってくれるのです。

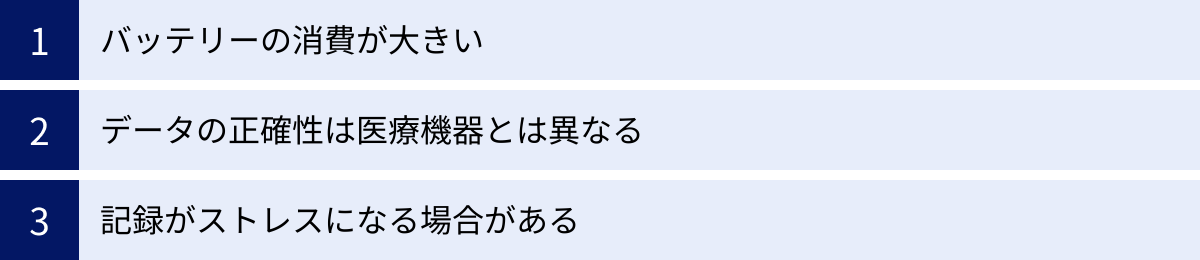

睡眠アプリを利用する際の注意点

睡眠アプリは非常に便利なツールですが、万能ではありません。その特性を正しく理解し、注意点を把握した上で利用しなければ、かえってストレスの原因になったり、誤った自己判断につながったりする可能性があります。ここでは、睡眠アプリを安全かつ効果的に活用するために知っておくべき3つの注意点を解説します。

バッテリーの消費が大きい

睡眠アプリは、その機能の性質上、一晩中バックグラウンドで動作し続ける必要があります。加速度センサーやマイクを常に稼働させ、データを記録・処理するため、スマートフォンのバッテリーを通常よりも大幅に消費します。

多くのユーザーが経験するのが、「朝起きたらスマートフォンの充電がほとんど残っていなかった」という事態です。特に、バッテリーが劣化している古い機種の場合、一晩の計測でバッテリーを使い切ってしまい、朝のアラームが鳴らなかったという最悪のケースも考えられます。

そのため、睡眠アプリを使用する際は、必ずスマートフォンを充電ケーブルに接続した状態で就寝することが基本となります。これは、各アプリの使用方法としても強く推奨されています。

また、充電しながら長時間アプリを稼働させることは、スマートフォン本体に熱を持たせる原因にもなります。安全のため、以下のような点にも注意が必要です。

- 布団や枕の下にスマートフォンを置かない: 熱がこもりやすく、本体の故障や、稀ですが低温やけどや発火のリスクに繋がる可能性があります。ベッドサイドテーブルの上など、硬くて平らな場所に置くのが理想です。

- 通気性の良い場所に置く: ケースを外すなど、熱が逃げやすい状態にしておくと良いでしょう。

- 純正または信頼性の高い充電器を使用する: 安価で品質の低い充電器は、過充電や発熱の原因になりやすいです。

バッテリー消費と発熱は、睡眠アプリを利用する上での物理的な制約であり、最も基本的な注意点です。この対策を怠ると、快適な睡眠を得るためのツールが、思わぬトラブルの原因になりかねないことを覚えておきましょう。

データの正確性は医療機器とは異なる

睡眠アプリが提示するデータは非常に興味深く、有用ですが、その正確性には限界があることを理解しておく必要があります。睡眠アプリはあくまで一般的な健康管理(ウェルネス)目的のツールであり、医療機器ではないという点が極めて重要です。

医療機関で睡眠障害の診断に用いられる「睡眠ポリグラフ検査(PSG)」は、脳波、眼球運動、心電図、筋電図、呼吸など、多数の生体信号を専門の機器で精密に測定します。これにより、睡眠の各ステージを正確に判定し、睡眠時無呼吸症候群などの病気を診断します。

一方、市販の睡眠アプリは、スマートフォンの加速度センサー(体動)やマイク(音)といった限られた情報から、睡眠状態を「推定」しているに過ぎません。例えば、じっと動かずに静かに横になっているだけの状態を「深い睡眠」と誤認識してしまう可能性もゼロではありません。

したがって、アプリが示す「深い睡眠が少ない」「レム睡眠が長い」といったデータを鵜呑みにして、自己判断で「自分は睡眠障害だ」と結論づけるのは非常に危険です。特に、アプリがいびきのデータから「睡眠時無呼吸症候群の疑い」を示唆したとしても、それはあくまで可能性の一つに過ぎません。確定診断は必ず専門の医療機関で受ける必要があります。

睡眠アプリのデータは、自身の健康状態や生活習慣を振り返るための「参考情報」として捉え、以下のような健全な使い方を心がけましょう。

- 絶対値に固執しない: 「睡眠スコアが75点だった」という一点に一喜一憂するのではなく、「今週は先週よりも平均スコアが5点上がった」というように、長期的な傾向や相対的な変化を重視しましょう。

- 健康管理のきっかけとして活用する: アプリのデータで気になる点があれば、それをきっかけに生活習慣を見直したり、不安が強い場合は医療機関に相談したりするための動機付けとして利用するのが賢明です。

睡眠アプリは、あなたの主治医ではなく、優秀な健康管理パートナーであるという位置づけを忘れないことが大切です。

記録がストレスになる場合がある

手軽に睡眠を可視化できることは睡眠アプリの大きなメリットですが、その手軽さが逆に精神的な負担、つまりストレスにつながってしまうことがあります。これは「オーソソムニア(orthosomnia)」と呼ばれる現象で、「正しい睡眠(ortho- + somnia)」を追求するあまり、睡眠データに過度に執着し、かえって不安が増大して眠れなくなる状態を指します。

毎朝、アプリのスコアをチェックすることが日課になると、「昨日のスコアは低かった。今夜はもっと良いスコアを出さないと」というプレッシャーを感じるようになることがあります。良い睡眠をとるためのツールが、いつの間にか「良いスコアをとるためのツール」にすり替わり、眠ること自体が試験のように感じられてしまうのです。

このような状態に陥ると、以下のような悪循環が生まれる可能性があります。

- 低い睡眠スコアを見て不安や焦りを感じる。

- その不安や焦りが交感神経を刺激し、心身が緊張状態になる。

- 緊張状態のままベッドに入るため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする。

- その結果、翌朝の睡眠スコアがさらに低くなる。

- (1.に戻る)

これでは本末転倒です。睡眠はリラックスした状態で行われるべきものであり、過度な監視や評価はむしろ妨げになります。

もし、睡眠データを記録することが義務のように感じられたり、スコアの良し悪しで気分が大きく左右されたりするようになったら、それは危険信号です。そんな時は、一度アプリの使用を数日間休んでみることをお勧めします。データから離れて、自分の体の感覚に耳を澄ませてみることも重要です。

睡眠アプリは、あくまであなたの睡眠をサポートするための補助輪です。データに振り回されるのではなく、データを上手に使いこなすという意識を持ち、「完璧な睡眠」を目指すのではなく「昨日より少しでも心地よい睡眠」を目指すくらいの、大らかな気持ちで付き合っていくことが、長く健康的に活用する秘訣です。

失敗しないAndroid睡眠アプリの選び方

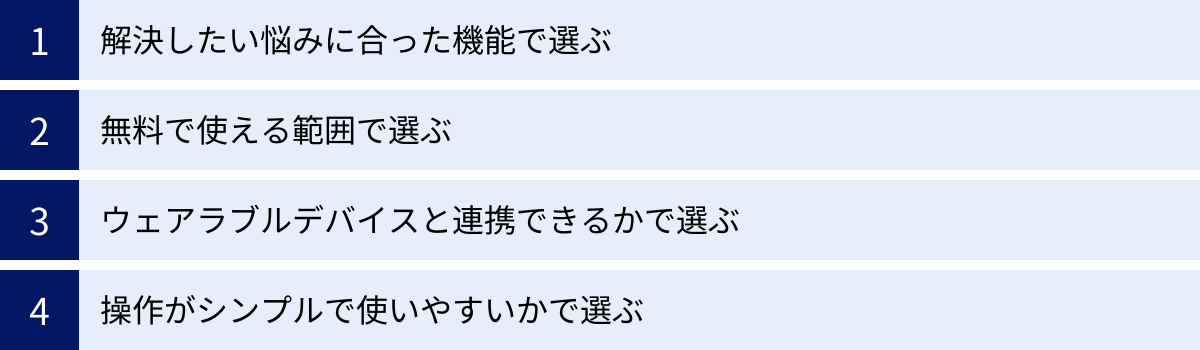

数多くのAndroid睡眠アプリの中から、自分にぴったりの一つを見つけるのは簡単なことではありません。機能の豊富さやデザイン、料金体系も様々です。ここでは、後悔しないアプリ選びのために、押さえておくべき4つの重要なポイントを解説します。

解決したい悩みに合った機能で選ぶ

睡眠に関する悩みは人それぞれです。まず最初に、「自分が睡眠アプリを使って何を解決したいのか」を明確にすることが、最適なアプリ選びの最も重要なステップです。あなたの悩みに直接アプローチできる機能が充実しているアプリを選びましょう。

いびきや歯ぎしりを改善したい

パートナーにいびきを指摘されたり、朝起きた時に顎が疲れていたりする方は、睡眠中の「音」に関する悩みを抱えている可能性が高いです。

- 選ぶべき機能: いびき・寝言の録音・分析機能

- チェックポイント:

- いびきをかいていた時間や回数を記録できるか。

- いびきの音量をデシベル(dB)やレベルで表示してくれるか。

- 録音された音声を後から再生できるか。

- いびきの原因とされる要因(飲酒、疲労など)を記録し、相関関係を分析できるか。

- このような方には、いびき対策に特化した「いびきラボ」のようなアプリや、録音機能が標準で搭載されている多機能アプリがおすすめです。

すっきりと目覚めたい

毎朝アラームの音で不快に目覚め、日中も眠気が続くという方は、目覚めの質に課題があります。

- 選ぶべき機能: スマートアラーム機能

- チェックポイント:

- 睡眠の浅いタイミングを検知して起こしてくれるか。

- アラームを鳴らす時間帯(ウェイクアップフェーズ)を自由に設定できるか。

- アラーム音の種類が豊富で、心地よいものを選べるか。

- 徐々に音量が大きくなるフェードイン機能があるか。

- スマートアラームの先駆けである「Sleep Cycle」や、多くの国産アプリに搭載されているこの機能は、目覚めの体験を大きく変える可能性があります。

なかなか寝付けない

ベッドに入ってから何時間も眠れなかったり、考え事をしてしまってリラックスできなかったりする方は、入眠プロセスに問題を抱えています。

- 選ぶべき機能: 入眠サポート機能(リラックスサウンド、瞑想など)

- チェックポイント:

- ヒーリングミュージック、自然音、ホワイトノイズなどのサウンドが豊富に用意されているか。

- 心を落ち着かせる「睡眠ストーリー」や「ガイド付き瞑想」のコンテンツがあるか。

- サウンドの再生時間を設定できるタイマー機能があるか。

- 「Calm」や「BetterSleep」といった瞑想・リラックスに特化したアプリは、この悩みに強力なソリューションを提供します。

睡眠の質を総合的に分析したい

特定の悩みはないけれど、自分の睡眠全体を客観的に把握し、健康管理に役立てたいという方もいるでしょう。

- 選ぶべき機能: 詳細な睡眠分析・レポート機能

- チェックポイント:

- 深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠の割合をグラフで表示できるか。

- 睡眠効率、入眠潜時、中途覚醒回数などの詳細なデータを確認できるか。

- 週ごと、月ごとの長期的な睡眠トレンドをレポートしてくれるか。

- 日中の活動(運動、食事など)を記録し、睡眠との関連を分析できるか。

- データ分析に強みを持つ「Sleep Cycle」や、高機能な「Sleep as Android」などが候補になります。

無料で使える範囲で選ぶ

多くの睡眠アプリは「フリーミアムモデル」を採用しており、基本的な機能は無料で利用できますが、より高度な機能は有料のプレミアムプラン(月額または年額のサブスクリプション)に登録しないと使えません。

いきなり有料プランに登録するのではなく、まずは無料版でそのアプリの基本的な使い勝手や機能が自分に合っているかを試してみるのが賢明な方法です。

| 機能 | 無料版でできること(一般的) | 有料版で追加されること(一般的) |

|---|---|---|

| 睡眠記録 | 基本的な睡眠サイクル記録、睡眠時間の表示 | 詳細な分析データ(睡眠効率など)、長期的な傾向レポート |

| いびき録音 | 短時間の録音、回数の記録のみ | 全てのいびき・寝言の録音、音声データのエクスポート |

| スマートアラーム | 基本機能は利用可能 | アラーム音の豊富なカスタマイズ、スヌーズ機能の高度化 |

| 入眠サウンド | 一部のサウンドのみ利用可能(数種類) | 全てのサウンドライブラリ、瞑想プログラムへの無制限アクセス |

| データ連携 | 限定的または不可 | Google Fitなど外部サービスとの高度な連携、クラウドへの自動バックアップ |

| 広告 | 画面に広告が表示される | 広告が非表示になる |

無料版でチェックすべきポイントは以下の通りです。

- 基本的な睡眠記録が問題なくできるか?

- スマートアラームの精度は満足できるか?

- 操作画面(UI)が見やすく、直感的に使えるか?

これらの基本的な部分に満足でき、さらに「長期的なデータを見たい」「もっと多くのリラックスサウンドを試したい」といった具体的なニーズが出てきた段階で、初めて有料版へのアップグレードを検討しましょう。最初から全ての機能が必要なわけではないことを念頭に置き、コストパフォーマンスを考えることが重要です。

ウェアラブルデバイスと連携できるかで選ぶ

スマートウォッチやスマートバンドといったウェアラブルデバイスを既にお持ちの方、または購入を検討している方にとって、アプリとの連携機能は非常に重要な選択基準となります。

ウェアラブルデバイスとの連携には、主に2つの大きなメリットがあります。

- 分析精度の向上: スマートウォッチの多くは、手首で心拍数や血中酸素ウェルネス(SpO2)を計測できます。これらの生体情報は、睡眠の深さや質をより正確に分析するための貴重なデータとなります。体動だけの分析に比べ、心拍数の変動パターンなどを加味することで、睡眠ステージの推定精度が向上します。

- 利便性の向上: ウェアラブルデバイスと連携すれば、スマートフォンをベッドに置かなくても睡眠計測が可能になります。スマートフォンを寝室に持ち込みたくない人や、充電しながら置くことに抵抗がある人にとっては大きな利点です。また、二人で同じベッドに寝ている場合でも、パートナーの動きを誤検知する心配がなくなります。

Wear OS(Googleのスマートウォッチ用OS)を搭載したデバイスや、Fitbit、Galaxy Watchなど、多くのAndroid対応ウェアラブルデバイスが存在します。検討している睡眠アプリが、自分の持っている、あるいは購入予定のデバイスに公式対応しているかを、Google Playストアのアプリ説明欄などで必ず確認しましょう。

特に「Sleep as Android」や「Google Fit」は、多様なウェアラブルデバイスとの連携に強みを持っています。

操作がシンプルで使いやすいかで選ぶ

睡眠アプリは、毎晩寝る前にセットし、毎朝起きた後に結果を確認するという、日々の習慣として使うツールです。そのため、機能の豊富さ以上に、操作がシンプルで直感的に使えるかどうかが、継続利用できるかを左右する大きな要因となります。

多機能であっても、設定が複雑だったり、どこにどの情報があるのか分かりにくかったりすると、使うのが億劫になってしまい、結局三日坊主で終わってしまいます。

アプリを選ぶ際は、以下の点を意識してチェックしてみてください。

- セットアップの容易さ: 就寝前の計測開始操作がワンタップなど、簡単に行えるか。

- データの見やすさ: 睡眠スコアやグラフが、専門知識がなくても理解できるようにデザインされているか。

- UI/UXのデザイン: ボタンの配置やメニュー構成が論理的で、ストレスなく操作できるか。日本語が自然で分かりやすいか。

これらはスペック表だけでは分からない感覚的な部分です。最終的には、いくつかのアプリを実際にインストールしてみて、数日間試用し、自分が最も「心地よく続けられそう」と感じるものを選ぶのが最善の方法です。レビューや評価も参考にはなりますが、使いやすさの感じ方は人それぞれなので、自分自身の感覚を信じることが失敗しないための鍵となります。

【2024年最新】Android睡眠アプリおすすめ12選

ここからは、これまで解説してきた機能や選び方を踏まえ、2024年時点で特におすすめのAndroid睡眠アプリを12種類、厳選して紹介します。それぞれの特徴や料金、どんな人におすすめかを比較しながら、あなたに最適なアプリを見つけてください。

| アプリ名 | 主な特徴 | 無料版の範囲 | ウェアラブル連携 |

|---|---|---|---|

| Sleep Cycle | スマートアラームのパイオニア、シンプルなUI | 基本的な睡眠記録・分析、スマートアラーム | あり(Wear OSなど) |

| 熟睡アラーム | 日本発、多機能で無料範囲が広い | 多くの機能が無料で利用可能 | あり(Google Fit経由) |

| Pokémon Sleep | 睡眠のゲーミフィケーション、楽しんで継続 | 基本プレイ無料(アプリ内課金あり) | Pokémon GO Plus + |

| いびきラボ | いびき録音・分析に特化、対策効果を可視化 | 録音機能の一部(回数制限など) | なし |

| Prime Sleep Recorder | シンプルな寝言・いびき録音、簡単操作 | 基本機能は無料(広告あり) | なし |

| Calm | 瞑想・スリープストーリーの最高峰 | 一部のコンテンツのみ無料 | あり(Wear OSなど) |

| BetterSleep | 豊富なリラックスサウンド、カスタマイズ性 | 一部のサウンドのみ無料 | あり(Google Fit経由) |

| Tide | ポモドーロタイマーと睡眠導入、ミニマルデザイン | 基本機能は無料 | あり |

| Somnus | 夢日記、SNS機能、ユニークなアプローチ | 基本機能は無料 | なし |

| Headspace | マインドフルネス瞑想の代表格、科学的根拠 | 基礎コースなどが無料 | あり(Wear OSなど) |

| Sleep as Android | 高機能、詳細なカスタマイズ性、技術者向け | 2週間の無料試用期間あり | 非常に強い(多種多様なデバイスに対応) |

| Google Fit | Google純正、健康データの一元管理ハブ | 完全無料 | 多数のアプリ・デバイスと連携 |

① Sleep Cycle

スマートアラームという概念を世に広めた、睡眠アプリの草分け的存在です。長年の実績と膨大なデータに裏打ちされた分析アルゴリズムに定評があります。シンプルで洗練されたインターフェースが特徴で、初心者でも直感的に使いこなせます。

- 主な機能: 特許技術を用いた睡眠分析、スマートアラーム(ウェイクアップフェーズ)、睡眠メモ、長期的な睡眠トレンド分析、いびき録音(有料)

- 料金: 無料版あり。有料版(Premium)は年額3,000円前後(変動あり)。

- こんな人におすすめ:

- とにかくスッキリと目覚めたい人

- シンプルで使いやすいアプリを求めている人

- 信頼性の高いデータ分析を重視する人

② 熟睡アラーム

日本の企業が開発・運営しており、日本人ユーザーにとって非常に使いやすい多機能アプリです。無料でありながら、睡眠記録、スマートアラーム、入眠サウンド、いびき録音といった主要な機能がほとんど利用できるのが最大の魅力です。

- 主な機能: スマートアラーム、睡眠記録、入眠サウンド(40種類以上)、いびき録音・再生、睡眠日誌、おやすみモード(就寝中の通知オフ)

- 料金: 基本無料(広告あり)。有料版(プレミアムサービス)は月額480円からで、広告非表示やクラウドバックアップなどが可能。

- こんな人におすすめ:

- まずはお金をかけずに睡眠アプリの主要機能を一通り試したい人

- 多機能でコストパフォーマンスの高いアプリを探している人

- 日本のアプリならではの安心感を求める人

③ Pokémon Sleep

「睡眠をエンターテイメントに」というコンセプトで開発された、全く新しいタイプの睡眠アプリです。ユーザーの睡眠時間やパターンに応じて、カビゴンの寝顔や集まってくるポケモンの種類が変化します。睡眠を記録することがゲームの進行に繋がり、楽しみながら睡眠習慣を整えられます。

- 主な機能: 睡眠計測(うとうと、すやすや、ぐっすりの3タイプ)、ポケモンの寝顔収集、スマートアラーム、リラックスサウンド

- 料金: 基本プレイ無料(アプリ内課金あり)。

- こんな人におすすめ:

- 睡眠記録が三日坊主になりがちな人

- ゲーム感覚で楽しく睡眠改善を続けたい人

- ポケモンが好きな人

④ いびきラボ (SnoreLab)

その名の通り、いびきの記録と分析、そして対策に特化した専門的なアプリです。いびきの音量(Snore Score)や時間帯を詳細に記録し、飲酒や枕の変更といった対策が、いびきにどのような効果をもたらしたかをグラフで比較できます。

- 主な機能: いびき録音・分析、Snore Scoreによる評価、対策の効果測定、睡眠統計

- 料金: 無料版あり(録音回数などに制限)。有料版(プレミアム)は買い切りで1,000円前後(変動あり)。

- こんな人におすすめ:

- 自分のいびきを客観的に把握し、本気で改善に取り組みたい人

- 様々な対策(枕、鼻腔拡張テープなど)の効果を可視化したい人

⑤ Prime Sleep Recorder

複雑な機能は不要で、とにかくシンプルに寝言やいびきを録音したい、というニーズに応えるアプリです。設定した音量(トリガーレベル)を超えた時だけ録音するため、後から確認するのが非常に簡単です。

- 主な機能: 音声トリガーによる録音、録音遅延設定、録音データの管理・共有

- 料金: 基本無料(広告あり)。有料版は広告非表示など。

- こんな人におすすめ:

- 難しい設定なしで、手軽に寝言やいびきをチェックしたい人

- 睡眠分析よりも、音の録音機能だけを求めている人

⑥ Calm

世界中で数億ダウンロードを記録している、瞑想・マインドフルネスアプリの代表格です。睡眠機能も非常に充実しており、特に著名人が朗読する「睡眠ストーリー(Sleep Stories)」は、心を落ち着かせ、自然な眠りへと誘うと高い評価を得ています。

- 主な機能: 睡眠ストーリー、ガイド付き瞑想、リラックスミュージック、呼吸法エクササイズ、基本的な睡眠追跡

- 料金: 無料版あり(コンテンツは限定的)。有料版(Premium)は年額6,500円前後(変動あり)。

- こんな人におすすめ:

- ストレスや不安でなかなか寝付けない人

- 入眠の質をとことん高めたい人

- 日中のマインドフルネスにも興味がある人

⑦ BetterSleep

Calmと同様にリラックスと入眠サポートに重点を置いたアプリですが、サウンドコンテンツの豊富さとカスタマイズ性の高さが特徴です。200種類以上のサウンドや音楽を自由に組み合わせて、自分だけの入眠環境を作り出せます。

- 主な機能: 豊富なサウンドライブラリ、睡眠ストーリー、ガイド付き瞑想、バイノーラルビート、睡眠トラッカー、スマートアラーム

- 料金: 無料版あり(コンテンツは限定的)。有料版(Premium)は年額7,000円前後(変動あり)。

- こんな人におすすめ:

- 自分好みのリラックスサウンドを追求したい人

- 科学的アプローチに基づいた音源(バイノーラルビートなど)に興味がある人

⑧ Tide

ミニマルで美しいデザインが特徴の、集中力向上とリラクゼーションのためのアプリです。日中は「ポモドーロタイマー」として集中を助け、夜は「睡眠モード」で安らかな眠りをサポートします。自然をテーマにした高品質なサウンドで、心穏やかな時間を演出します。

- 主な機能: 睡眠導入サウンド、スマートアラーム、ポモドーロタイマー、呼吸ガイド、インスピレーションを与える日替わりの引用句

- 料金: 基本無料。有料版(Tide Plus)は年額3,000円前後で、全サウンドへのアクセスなどが可能。

- こんな人におすすめ:

- シンプルなデザインを好む人

- 日中の集中力アップと夜の睡眠改善を一つのアプリで行いたい人

⑨ Somnus (ソムナス)

「世界中の人々の睡眠をサポートし、夢を彩る」をコンセプトにした、ユニークな国産アプリです。基本的な睡眠記録機能に加え、見た夢を記録する「夢日記」機能や、他のユーザーと睡眠情報を共有できるSNS的な要素が特徴です。

- 主な機能: 睡眠記録、アラーム、入眠サウンド、夢日記、睡眠SNS

- 料金: 基本無料(広告あり)。

- こんな人におすすめ:

- 見た夢を記録・分析してみたい人

- 他の人と睡眠について共有し、モチベーションを高めたい人

⑩ Headspace

Calmと並ぶマインドフルネス瞑想アプリの巨人。元僧侶が設立し、科学的な研究に基づいた瞑想プログラムを提供しているのが特徴です。睡眠に特化した「Sleepcasts」(音の風景と物語)やガイド付きエクササイズが豊富です。

- 主な機能: ガイド付き瞑想、Sleepcasts、リラックスサウンド、呼吸法エクササイズ

- 料金: 無料版あり(基礎コースなど)。有料版(Plus)は年額7,800円前後(変動あり)。

- こんな人におすすめ:

- 科学的根拠のあるメソッドで心を整え、睡眠の質を改善したい人

- 瞑想を本格的に習慣化したい人

⑪ Sleep as Android

Androidユーザーの中でも、特にガジェット好きや機能を細かくカスタマイズしたい技術志向の人に絶大な人気を誇る高機能アプリです。設定項目が非常に多く、自分好みの睡眠計測環境を徹底的に作り込めます。

- 主な機能: 詳細な睡眠サイクル分析、スマートアラーム、いびき・寝言録音、アンチスヌーズ機能(CAPTCHA)、Wear OSや多数のスマートウォッチとの強力な連携

- 料金: 2週間の無料試用期間あり。その後は買い切りで1,000円前後の有料版(Unlock)を購入。

- こんな人におすすめ:

- アプリの機能を隅々までカスタマイズしたい人

- スマートウォッチや他のIoTデバイスと連携させて高度な分析をしたい人

- 多機能性を求めるパワーユーザー

⑫ Google Fit

Googleが提供する純正の健康管理アプリです。単体での睡眠計測機能は限定的ですが、他の睡眠アプリやウェアラブルデバイス(Fitbit、Wear OS搭載機など)で記録した睡眠データを一元的に集約・管理するハブとしての役割を果たします。

- 主な機能: 各種ヘルスケアデータの集計・表示(歩数、心拍数、睡眠など)、目標設定、連携アプリからのデータ統合

- 料金: 完全無料。

- こんな人におすすめ:

- 複数の健康管理アプリやデバイスのデータをまとめて見たい人

- Googleエコシステムをメインで利用している人

- シンプルに日々の健康状態を俯瞰したい人

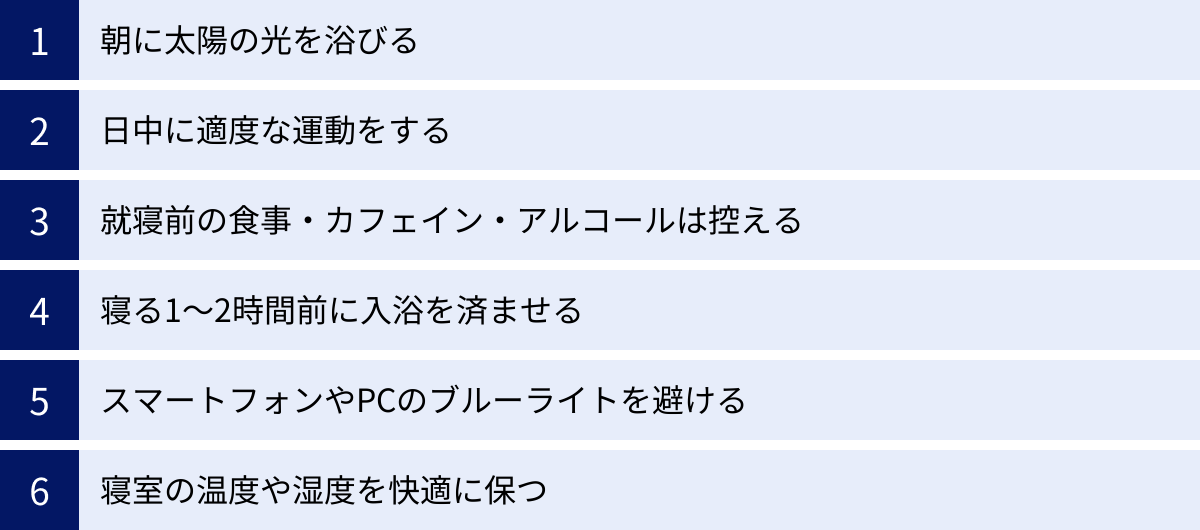

アプリと合わせて実践したい!睡眠の質を高める習慣

睡眠アプリは、あくまで睡眠の状態を可視化し、改善のヒントを与えてくれるツールです。本当に睡眠の質を高めるためには、アプリのデータから得られた気づきを元に、日々の生活習慣そのものを見直すことが不可欠です。ここでは、アプリの活用と並行して実践したい、睡眠の質を向上させるための基本的な習慣を6つ紹介します。

朝に太陽の光を浴びる

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が乱れると、夜になっても眠くならなかったり、朝起きられなかったりといった問題が生じます。

この体内時計をリセットする最も強力なスイッチが「朝の太陽光」です。朝起きたら、まずカーテンを開けて15〜30分ほど自然の光を浴びる習慣をつけましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされるとともに、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となるため、朝の光を浴びることは、夜の快眠のための準備でもあるのです。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があることが科学的に証明されています。運動によって上昇した体温(深部体温)が、夜にかけて下がっていく過程で、自然な眠気が誘発されます。

ウォーキングやジョギング、ヨガといった有酸素運動を、1回30分程度、週に数回行うのがおすすめです。ただし、注意点もあります。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くする原因になります。運動は就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。寝る前に行うのであれば、軽いストレッチ程度に留めるのが賢明です。

就寝前の食事・カフェイン・アルコールは控える

就寝前の食習慣は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。

- 食事: 就寝直前に食事を摂ると、消化器官が活発に働くため、体は休息モードに入れず、眠りが浅くなる原因になります。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン: コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、長い人では8時間以上持続することもあります。質の良い睡眠のためには、遅くとも夕方以降はカフェインの摂取を避けるのが無難です。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは一時的に寝つきを良くするものの、睡眠の後半でアセトアルデヒドという有害物質に分解され、交感神経を刺激して眠りを浅くし、中途覚醒を増やす原因となります。また、利尿作用もあるため、夜中にトイレで目覚めやすくなります。

寝る1〜2時間前に入浴を済ませる

心地よい眠りに入るためには、体の内部の温度「深部体温」の変化が重要です。人の体は、深部体温が下がる時に眠気を感じるようにできています。

このメカニズムをうまく利用するのが、就寝前の入浴です。就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かると、一時的に深部体温が上がります。そして、入浴後に体温が急降下するタイミングで、強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯や長風呂は、交感神経を刺激してしまうので避けましょう。シャワーだけで済ませるよりも、湯船に浸かる方がリラックス効果も高く、おすすめです。

スマートフォンやPCのブルーライトを避ける

スマートフォンやPC、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠に大きな影響を与えます。ブルーライトは、太陽光にも含まれる強いエネルギーを持つ光であり、脳はこれを「昼間の光」と認識してしまいます。

夜にブルーライトを大量に浴びると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されてしまい、体内時計が乱れ、寝つきが悪くなる原因となります。就寝の1〜2時間前からは、スマートフォンやPCの使用を控えるのが理想です。どうしても使用する場合は、画面の明るさを下げたり、「ナイトモード」や「ブルーライトカットフィルター」といった機能を活用したりして、目に入るブルーライトの量を減らす工夫をしましょう。

寝室の温度や湿度を快適に保つ

睡眠中の環境、特に寝室の温度と湿度は、睡眠の質を左右する重要な要素です。暑すぎても寒すぎても、体は快適な状態を保とうとして覚醒しやすくなり、眠りが浅くなってしまいます。

一般的に、睡眠に最適な寝室環境は、温度が16〜26℃、湿度が40〜60%とされています。季節に応じてエアコンや加湿器、除湿機などを活用し、快適な環境を維持しましょう。また、光や音も睡眠を妨げる要因です。遮光カーテンを使って部屋をできるだけ暗くし、静かな環境を保つことも、質の高い睡眠には不可欠です。

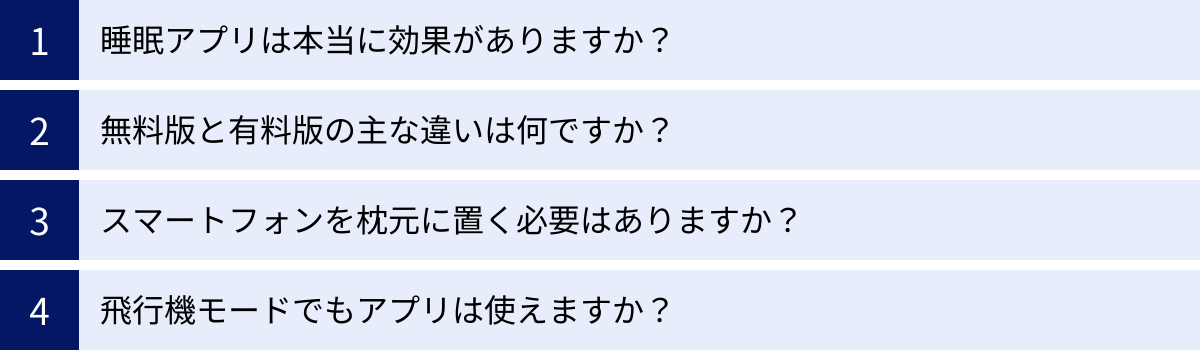

Android睡眠アプリに関するよくある質問

ここまで睡眠アプリについて詳しく解説してきましたが、まだ疑問が残っている方もいるかもしれません。ここでは、ユーザーから特に多く寄せられる質問について、分かりやすく回答します。

睡眠アプリは本当に効果がありますか?

この質問に対する答えは、「使い方次第で、非常に効果的である」と言えます。

まず理解すべきなのは、睡眠アプリは薬のように、インストールするだけで直接的に睡眠障害を治療したり、睡眠の質を物理的に向上させたりするものではないということです。その意味での「直接的な効果」はありません。

睡眠アプリの真の効果は、以下の2点に集約されます。

- 「気づき」を与える効果: 自分の睡眠時間、パターン、いびきの有無などを客観的なデータとして可視化することで、「自分はこんな睡眠をしていたのか」という自己認識(気づき)を促します。これが、改善への第一歩となります。

- 「行動変容」を促す効果: その気づきを元に、「寝る前のスマホをやめてみよう」「お酒を控えてみよう」といった具体的な行動の変化(行動変容)を起こすきっかけになります。アプリのスコアやレポートは、その行動が実際に睡眠に良い影響を与えたかどうかを確認するためのフィードバックとなり、モチベーションを維持する助けになります。

したがって、アプリのデータをただ眺めているだけでは、大きな効果は期待できません。アプリから得た情報を元に、この記事で紹介したような生活習慣の改善を実践して初めて、アプリは「効果的なツール」となるのです。

無料版と有料版の主な違いは何ですか?

多くの睡眠アプリが無料でも基本的な機能を提供していますが、有料版(プレミアムプラン)にアップグレードすることで、より高度で便利な機能が使えるようになります。一般的な違いは以下の通りです。

- 分析データの詳細さ: 無料版では基本的な睡眠時間や浅い・深いのグラフ程度ですが、有料版では睡眠効率、入眠潜時、レム睡眠の割合といったより詳細な分析データや、週・月・年単位での長期的な傾向レポートが提供されます。

- 機能の解放: いびき録音機能が無料版では一部しか再生できないのに対し、有料版では全ての録音データを聞けたり、エクスポートできたりします。また、リラックスサウンドや瞑想コンテンツも、有料版では全てのライブラリに無制限でアクセスできるようになります。

- データの保存と連携: 有料版では、機種変更時にもデータを引き継げるクラウドへの自動バックアップ機能や、Google Fitなどの外部サービスとの高度なデータ連携機能が提供されることが多いです。

- 広告の有無: 無料版では画面に広告が表示されますが、有料版では非表示になり、より快適にアプリを使用できます。

まずは無料版で基本的な使い心地を試し、「もっと詳しく分析したい」「全てのサウンドを試したい」といった具体的な欲求が出てきたら、有料版を検討するのが賢明なステップです。

スマートフォンを枕元に置く必要はありますか?

はい、ほとんどの睡眠アプリでは、スマートフォンを枕元やベッドの上に置く必要があります。

これは、アプリが睡眠状態を推定するために、主にスマートフォンの「加速度センサー」を利用しているためです。寝返りなどの体の動きによって生じるマットレスの微細な振動をセンサーが検知することで、睡眠の深さを判断しています。そのため、振動が伝わりやすいマットレスの隅や、枕の横に置くことが推奨されています。

ただし、これにはいくつかの注意点や代替案があります。

- 置き場所: スマートフォンを布団の中に入れると熱がこもり危険なため、必ず布団の外、シーツの上に置くようにしましょう。

- 二人で寝ている場合: パートナーの動きを誤検知してしまう可能性があります。できるだけ自分の体の近くに置く必要があります。

- ウェアラブルデバイスの活用: スマートウォッチやスマートバンドと連携できるアプリの場合、スマートフォンをベッドに置く必要はありません。デバイスが手首で直接、体動や心拍数を計測してくれるため、スマートフォンは部屋のどこにあっても(あるいは充電中でも)問題ありません。電磁波などが気になる方や、二人で寝ている方には、この方法が非常におすすめです。

飛行機モードでもアプリは使えますか?

はい、多くの睡眠アプリは飛行機モードでも問題なく使用できます。

睡眠の記録に不可欠な加速度センサーやマイクは、Wi-Fiやモバイルデータ通信とは独立して動作するスマートフォンの内部機能です。そのため、通信をすべて遮断する飛行機モードに設定しても、これらのセンサーは正常に働き、睡眠データを記録し続けることができます。

むしろ、飛行機モードに設定することには、以下のようなメリットがあります。

- バッテリー消費の抑制: 通信機能をオフにすることで、バッテリーの消費をさらに抑えることができます。

- 通知の遮断: 就寝中にメッセージや電話の着信通知で起こされるのを確実に防ぐことができます。

- 電磁波の低減: 通信による電磁波を気にする方にとっては、安心して枕元に置けるという精神的なメリットもあります。

ただし、起床後にアプリを開いた際に、データをクラウドに同期したり、分析結果をサーバーからダウンロードしたりする機能がある場合は、その時点でインターネット接続が必要になります。計測自体はオフラインで可能と覚えておきましょう。