「しっかり寝たはずなのに、朝起きると首や肩が痛い」「日中の眠気がひどく、疲れがとれない」こうした悩みの原因は、もしかしたら毎日使っている枕の高さにあるかもしれません。人生の約3分の1を占める睡眠時間。その質を大きく左右するのが、頭を預ける枕です。

自分に合わない高さの枕を使い続けることは、単に寝心地が悪いだけでなく、首や肩のこり、頭痛、いびきといった様々な身体の不調を引き起こす可能性があります。しかし、多くの人は自分の枕が合っているのかどうか、確信が持てないまま使い続けているのが現状です。

この記事では、枕の高さが合わない時に現れる具体的なサインから、ご自身の体格や寝方に合った理想的な枕の高さを知る方法、そして失敗しない枕の選び方までを網羅的に解説します。専門的な知識を交えつつも、誰にでも分かりやすく、今日から実践できる内容を詰め込みました。

この記事を最後まで読めば、あなたは自分に最適な枕を見極める知識を身につけ、睡眠の質を向上させるための第一歩を踏み出せるはずです。健やかな毎日を送るための「究極の枕」探しの旅を、ここから始めましょう。

目次

枕の高さの重要性と睡眠の質への影響

私たちはなぜ、毎晩枕を使って眠るのでしょうか。その最も重要な役割は、睡眠中に頸椎(けいつい)、つまり首の骨が描く自然なS字カーブを正しくサポートすることです。

人間の背骨は、重い頭を支え、歩行時の衝撃を吸収するために、首(頸椎)と腰(腰椎)の部分が前に、胸(胸椎)の部分が後ろに湾曲したS字カーブを描いています。これは立っている時や座っている時だけでなく、寝ている時にも維持されるのが理想的な状態です。

しかし、枕がない状態で仰向けに寝ると、頭の重みで首が不自然に反ってしまい、頸椎やその周りの筋肉に大きな負担がかかります。逆に、枕が高すぎると首が前に折れ曲がり、これもまた負担の原因となります。つまり、枕は敷布団やマットレスと頭や首の間にできる隙間を適切に埋め、立っている時と同じ自然な姿勢をキ…

この理想的な寝姿勢が保たれることで、首や肩の筋肉はリラックスし、血行が促進され、私たちは深い眠りに入ることができます。この「深い眠り」、すなわちノンレム睡眠の間に、体は成長ホルモンを分泌し、細胞の修復や疲労回復を行います。

もし枕の高さが合わず、寝姿勢が崩れてしまうとどうなるでしょうか。身体は無意識のうちに緊張状態となり、リラックスできません。その結果、深いノンレM睡眠の段階に至りにくくなり、眠りが浅くなったり、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)します。これが「睡眠の質の低下」です。

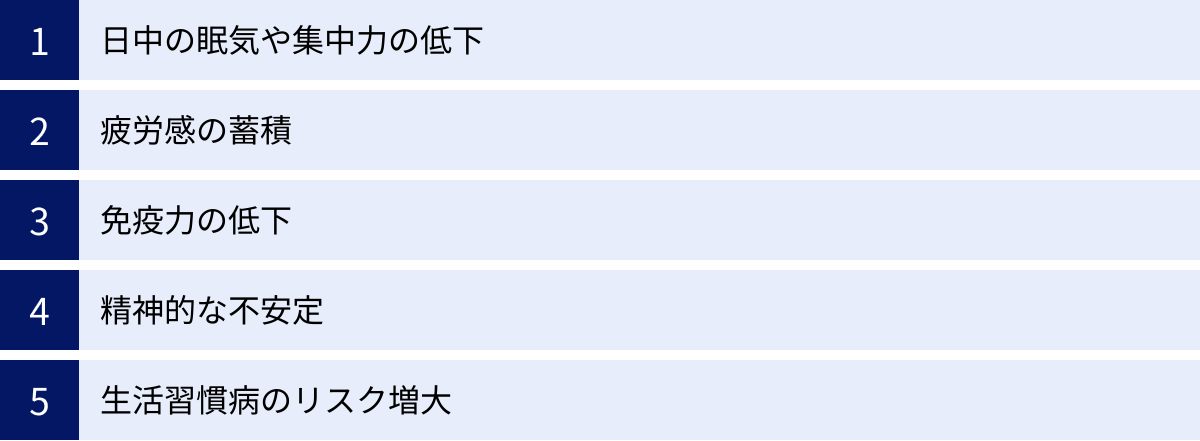

睡眠の質が低下すると、以下のような様々な悪影響が現れます。

- 日中の眠気や集中力の低下: 脳と身体が十分に休息できていないため、パフォーマンスが著しく落ちます。

- 疲労感の蓄積: 身体の修復機能が十分に働かず、前日の疲れが翌日に持ち越されます。

- 免疫力の低下: 睡眠中に活性化する免疫細胞の働きが鈍り、風邪をひきやすくなるなどの影響が出ます。

- 精神的な不安定: 自律神経のバランスが乱れ、イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりすることがあります。

- 生活習慣病のリスク増大: 慢性的な睡眠不足は、高血圧や糖尿病、肥満などのリスクを高めることが研究で示されています。

つまり、枕の高さを最適化することは、単に快適な寝心地を得るだけでなく、心身の健康を維持し、日々の生活の質(QOL)を高めるための極めて重要な投資なのです。

「たかが枕」と軽視せず、自分の身体に真に合った枕を選ぶことが、なぜこれほど大切なのか。その答えは、私たちの健康とパフォーマンスに直結する「睡眠の質」そのものを左右するからに他なりません。次の章では、あなたの枕が合っていない可能性を示す、具体的な身体からのサインについて詳しく見ていきましょう。

これって枕のせい?高さが合わない時に出る体のサイン

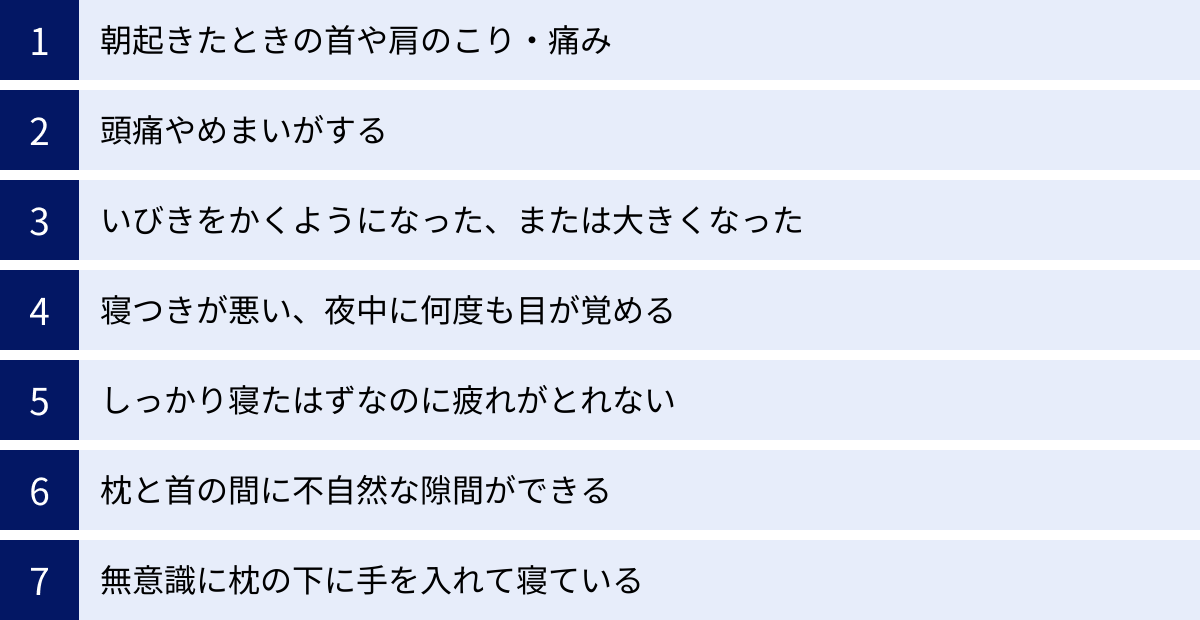

身体は非常に正直です。合わない枕を使い続けていると、様々な形で不調のサインを送ってきます。ここでは、枕の高さが原因で起こりうる代表的な7つのサインを解説します。もし一つでも当てはまるものがあれば、枕の見直しを検討する時期かもしれません。

朝起きたときの首や肩のこり・痛み

朝、目覚めた瞬間に首や肩がズキズキと痛んだり、ガチガチに固まっている感覚があるのは、枕の高さが合っていない最も典型的で分かりやすいサインです。

睡眠中は、本来であれば日中の活動で疲弊した筋肉を休ませ、修復する時間です。しかし、枕の高さが不適切だと、寝ている間も首や肩周りの筋肉が緊張し続けることになります。

- 枕が高すぎる場合: 顎が引けた状態になり、首の後ろから肩、背中にかけての筋肉(特に僧帽筋)が常に引き伸ばされてしまいます。この持続的なストレッチ状態が、筋肉の過度な緊張と血行不良を招き、こりや痛みを引き起こします。

- 枕が低すぎる場合: 顎が上がった状態になり、首が後ろに反ることで、首の後ろ側の関節や筋肉に負担が集中します。また、寝返りを打つ際に肩への負担が大きくなり、肩こりの原因にもなります。

理想的な枕は、首のカーブを優しく支え、筋肉をリラックスさせてくれるものです。朝の不快なこりや痛みは、身体からの「この枕では休めない」という悲鳴だと考えましょう。

頭痛やめまいがする

朝起きたときや午前中に、原因不明の頭痛やふらつき、めまいを感じることはありませんか。これも、枕の高さが関係している可能性があります。特に、後頭部から首筋にかけて重苦しい痛みを感じる「緊張型頭痛」は、枕との関連が深いとされています。

枕の高さが合わないことで首周りの筋肉が慢性的に緊張すると、その中を通る血管が圧迫され、脳への血流が滞りがちになります。これが頭痛の一因です。また、首の骨(頸椎)の並びが乱れると、自律神経のバランスにも影響を及ぼすことがあります。自律神経は血圧や平衡感覚をコントロールしているため、その乱れがめまいやふらつきとして現れるのです。

特に、高い枕は頸椎を不自然に前傾させ、首の付け根にある神経や血管を圧迫しやすいため、頭痛のリスクを高めます。もし鎮痛剤を飲んでも改善しない慢性的な頭痛に悩まされているなら、一度枕を疑ってみる価値は十分にあります。

いびきをかくようになった、または大きくなった

家族から「最近いびきがうるさい」と指摘されたり、自分自身のいびきで目が覚めたりするようになった場合、それは枕が高すぎるサインかもしれません。

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「気道」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通る時に粘膜が振動して発生する音です。特に、高すぎる枕を使用すると、顎が引けて喉が圧迫され、気道が狭くなりやすくなります。舌の付け根が喉の奥に落ち込む「舌根沈下」も起こりやすくなり、いびきをかきやすい状況を作り出してしまいます。

いびきは単にうるさいだけでなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の前兆である可能性もあります。これは、睡眠中に一時的に呼吸が止まる病気で、高血圧や心臓病のリスクを高めることが知られています。

もちろん、いびきの原因は肥満や飲酒、鼻の疾患など様々ですが、枕の高さを適切なものに変えるだけで、気道が確保されていびきが大幅に改善されるケースは少なくありません。いびきの変化は、見過ごしてはならない重要な健康のバロメーターです。

寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める

ベッドに入ってから何時間も眠れなかったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりする「入眠障害」や「中途覚醒」。これらの睡眠障害も、枕の違和感が原因となっていることがあります。

身体が「この寝姿勢は不快だ」と感じていると、脳がリラックスモードに切り替わることができず、なかなか寝つくことができません。 無意識に何度も寝返りを打ったり、枕の位置を直したりしているうちに、目が冴えてしまうのです。

また、睡眠中に首や肩に痛みや圧迫感を感じると、その不快な刺激で脳が覚醒し、眠りが浅くなったり、目が覚めたりします。深い眠りであるノンレム睡眠が妨げられるため、たとえ睡眠時間が長くても、質の高い休息は得られません。

「眠れないのはストレスのせいだ」と思い込んでいるかもしれませんが、実は物理的な寝具環境、特に枕が快適な眠りを妨げているだけの可能性もあります。心地よく、すんなりと眠りにつけない日が続くなら、枕との相性を見直してみましょう。

しっかり寝たはずなのに疲れがとれない

8時間以上寝たのに、朝から身体がだる重く、日中も眠気が取れない。このような「熟睡感の欠如」は、睡眠の質が低いことの証拠です。そして、その背後には合わない枕が潜んでいることがよくあります。

前述の通り、合わない枕は理想的な寝姿勢を妨げ、筋肉の緊張や呼吸のしにくさを引き起こします。 これにより、身体の修復と脳の休息に不可欠な深いノンレム睡眠が不足しがちになります。

睡眠時間が十分でも、浅い眠り(レム睡眠)ばかりを繰り返していると、疲労回復は進みません。まるで、エンジンをかけたまま車を停めているようなもので、休息しているようで実はエネルギーを消耗している状態です。

朝の目覚めがスッキリせず、日中のパフォーマンスに影響が出ていると感じるなら、それは枕があなたの睡眠の質を著しく低下させているサインかもしれません。

枕と首の間に不自然な隙間ができる

理想的な枕の状態は、仰向けに寝たときに、後頭部から首、肩にかけて枕がぴったりとフィットし、敷布団との間に隙間ができないことです。特に、首のカーブ(頸椎弧)の部分がしっかりと支えられていることが重要です。

鏡を使ったり、家族に見てもらったりして、自分が寝ている時の首と枕の関係をチェックしてみましょう。もし、首の後ろ(カーブの一番深い部分)と枕の間に指が入るような隙間ができているなら、それは枕の高さや形状があなたの首に合っていない証拠です。

この隙間は、頸椎が適切にサポートされていないことを意味します。その結果、首の筋肉だけで重い頭を支えなければならなくなり、これがこりや痛みの直接的な原因となります。枕が「点を支えている」だけで、「面で支えていない」状態と言えるでしょう。

無意識に枕の下に手を入れて寝ている

朝起きた時に、枕の下や頭の下に自分の手や腕を入れて寝ていた、という経験はありませんか? これは、枕が低いと感じた身体が、無意識のうちに高さを補おうとしている非常に分かりやすいサインです。

腕一本分の厚みで、自分にとって快適な高さを無意識に作り出しているのです。この行動は、一見すると些細な癖のように思えるかもしれません。しかし、長時間腕を頭の下敷きにしていると、腕の血行が妨げられてしびれの原因になったり、肩関節に不自然な負担がかかったりする可能性があります。

もし、この癖が頻繁に見られるのであれば、それはあなたの身体が「もっと高さが欲しい」と明確なメッセージを送っているということです。今の枕は、あなたにとって低すぎる可能性が高いでしょう。

これらのサインは、身体が発するSOSです。一つでも心当たりがあれば、次の章で解説するデメリットを理解し、早急な対策を講じることをお勧めします。

枕が高すぎる・低すぎる場合の具体的なデメリット

枕の高さが合わないと、なぜ身体に不調が出るのでしょうか。ここでは、「高すぎる場合」と「低すぎる場合」に分けて、それぞれが引き起こす具体的なデメリットを、身体のメカニズムと共に詳しく解説します。

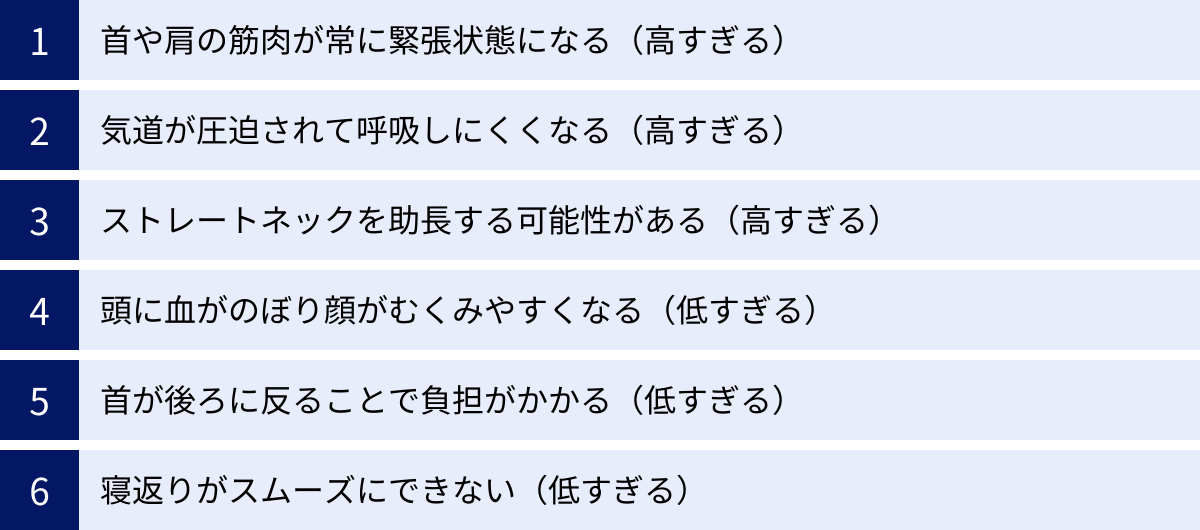

枕が高すぎる場合のデメリット

一般的に、日本人には高い枕を好む傾向があると言われていますが、必要以上に高い枕は多くのリスクをはらんでいます。

首や肩の筋肉が常に緊張状態になる

高すぎる枕に頭を乗せると、顎が胸に近づくような、うつむいた姿勢になります。 この姿勢は、立っている時にスマートフォンを長時間見ている時の姿勢と似ており、首や肩の筋肉に大きな負担をかけます。

具体的には、首の後ろから肩、背中にかけて広がる僧帽筋(そうぼうきん)という大きな筋肉が、常に引き伸ばされた状態になります。筋肉は、適度に伸び縮みすることで柔軟性を保ちますが、一晩中(6~8時間)も引き伸ばされ続けると、過度な緊張で硬直し、血行が悪化します。

この結果、朝起きた時には首や肩に強いこりや痛みを感じるようになります。これが慢性化すると、常に肩が重くだるい状態が続き、日常生活の質を著しく低下させる原因となります。

気道が圧迫されて呼吸しにくくなる

前章でも触れましたが、高い枕は気道を圧迫する大きな原因です。顎が引けることで喉が圧迫され、空気の通り道が物理的に狭くなります。

この状態で呼吸をすると、狭くなった気道を空気が無理やり通ろうとするため、喉の粘膜が振動していびきが発生します。さらに深刻なのは、気道が完全に塞がれてしまうことで起こる睡眠時無呼吸です。

睡眠中に呼吸が止まると、体内に取り込まれる酸素の量が減少し、脳や身体は酸欠状態に陥ります。これを補うために心臓は懸命に働くため、心拍数や血圧が上昇します。この状態が毎晩繰り返されると、高血圧、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる病気のリスクが格段に高まることが分かっています。

いびきは、単なる騒音ではなく、呼吸が困難になっているという身体からの危険信号なのです。

ストレートネックを助長する可能性がある

ストレートネックとは、本来ゆるやかにカーブしているはずの頸椎が、まっすぐになってしまった状態を指します。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用が主な原因とされていますが、高すぎる枕もこの症状を悪化させる一因となり得ます。

寝ている間、高い枕によって首が前傾した姿勢が強制されると、頸椎の自然なカーブが失われ、まっすぐな状態が定着しやすくなります。ストレートネックになると、頭の重さ(約5~6kg)を首周りの筋肉だけで支えることになり、首こり、肩こり、頭痛、めまい、吐き気、手のしびれなど、様々な不調を引き起こします。

すでにストレートネックと診断されている人や、その傾向がある人が高い枕を使い続けることは、症状をさらに悪化させることにつながりかねません。睡眠時間を、身体を癒す時間ではなく、歪みを助長する時間にしてしまっているのです。

枕が低すぎる場合のデメリット

「高い枕がダメなら、低い方が良いのでは?」と思うかもしれませんが、低すぎる枕にもまた別のデメリットが存在します。

頭に血がのぼり顔がむくみやすくなる

枕が低すぎると、頭の位置が心臓よりも低くなるか、同じくらいの高さになります。 こうなると、重力の影響で頭部へと流れた血液やリンパ液が心臓に戻りにくくなり、頭部に滞留しやすくなります。

その結果、朝起きた時に顔やまぶたがパンパンにむくんでいるという現象が起こります。血行不良は、顔色が悪く見えたり、目の下にクマができたりする原因にもなります。

特に女性にとっては、美容面での大きな悩みにつながる可能性があります。毎朝のむくみに悩んでいる方は、枕の低さを見直すことで改善が期待できるかもしれません。

首が後ろに反ることで負担がかかる

低すぎる枕、あるいは枕なしで寝ると、顎が上がって首が後ろに反り返った状態になります。この姿勢は、一見リラックスしているように見えるかもしれませんが、首の後ろ側にある頸椎の関節(椎間関節)や筋肉、神経に大きな圧迫ストレスを与えます。

この状態が続くと、首の後ろ側に痛みが生じたり、神経が圧迫されることで腕や手にしびれが出たりすることがあります。また、首が反ることで気道は開きやすくなるものの、寝返りがしにくくなるという別の問題も生じます。

寝返りがスムーズにできない

私たちは、一晩の睡眠中に20~30回もの寝返りを打つと言われています。寝返りには、同じ部位に圧力がかかり続けるのを防いで血行不良を回避する(体圧分散)、体温を調節する、睡眠のリズムを整えるといった、非常に重要な役割があります。

枕が低すぎると、肩と敷布団の間に十分なスペースがなくなり、寝返りを打つ際に肩が引っかかってスムーズに体を回転させることが難しくなります。特に、横向き寝をしようとすると、肩幅の分だけ頭が大きく傾き、首に強い負担がかかります。

スムーズな寝返りが妨げられると、体圧分散がうまくいかず、腰痛や肩こりの原因になったり、睡眠が浅くなって途中で目が覚めたりすることがあります。快適な寝返りをサポートすることも、枕の重要な機能の一つなのです。

このように、枕は高すぎても低すぎても、身体に様々な悪影響を及ぼします。あなたにとっての「ジャストフィット」な高さを見つけることが、快眠への第一歩です。

あなたに本当に合う枕の高さの目安とは?

では、自分にとって「本当に合う枕の高さ」とは、具体的にどのくらいなのでしょうか。ここでは、理想の寝姿勢の考え方から、寝方や体格による高さの違いまで、科学的な根拠に基づいた目安を解説します。

理想の寝姿勢は「立っているときの自然な姿勢」

枕選びにおける最も重要なコンセプト、それは「リラックスしてまっすぐ立った時の姿勢を、寝ている時も再現すること」です。

壁を背にして、かかと、お尻、背中、後頭部を軽くつけて立ってみてください。この時、背骨は自然なS字カーブを描き、首や肩の筋肉に余計な力が入っていないはずです。この状態が、身体にとって最も負担の少ないニュートラルな姿勢です。

理想的な高さの枕とは、寝た時に、この立っている時と同じ頸椎のカーブを保ち、頭から首、背骨にかけてが一直線になるようにサポートしてくれる枕です。

仰向け寝の場合は、敷布団と首の間にできる隙間をぴったりと埋める高さ。横向き寝の場合は、肩幅によって生じる頭と敷布団の段差を埋め、首の骨が背骨とまっすぐになる高さが求められます。この「立っている時の自然な姿勢」という基準を覚えておくと、枕選びで迷った時の大きな指針になります。

【寝方別】最適な枕の高さ

人はそれぞれ、寝やすいと感じる主な寝姿勢(仰向け、横向き、うつ伏せ)があります。最適な枕の高さは、この寝姿勢によって大きく異なります。

仰向け寝の場合

日本人で最も多いとされる仰向け寝。この場合の最適な枕の高さは、敷布団の表面から、首の最も深いカーブ部分までの垂直な距離によって決まります。

- 高さの目安: 一般的に、成人男性で5~6cm、成人女性で3~4cm程度と言われていますが、これはあくまで平均値です。個人の体格や首のカーブの深さによって異なります。

- チェックポイント: 仰向けに寝た時、顔の傾斜が5度前後になるのが理想的です。視線が真上ではなく、わずかに足元方向を向くくらいが目安です。顎が上がりすぎたり、引けすぎたりしていないかを確認しましょう。また、呼吸がスムーズにでき、首や肩に力が入っていないことも重要です。

横向き寝の場合

いびきをかく人や、腰痛持ちの人に多い横向き寝。この場合は、仰向け寝よりも高い枕が必要になります。なぜなら、肩幅の分だけ、頭と敷布団の間に大きな空間ができるためです。

- 高さの目安: 最適な高さは、「(肩幅 - 頭の横幅) ÷ 2」で計算できますが、実際にはマットレスの硬さによる身体の沈み込みも影響します。一般的には、10~15cm程度の高さが必要とされます。

- チェックポイント: 横向きに寝た時、額の中心、鼻、顎、胸の中心が一直線に並び、床と平行になっている状態が理想です。鏡で見たり、他の人に確認してもらったりすると分かりやすいでしょう。枕が低すぎると頭が下がり、高すぎると頭が持ち上がって、どちらも首を痛める原因になります。

うつ伏せ寝の場合

うつ伏せ寝は、首を左右どちらかに大きくひねった状態になるため、頸椎に大きな負担がかかり、呼吸もしにくくなることから、基本的には推奨されない寝姿勢です。

しかし、長年の癖でどうしてもこの寝方でないと眠れないという人もいるでしょう。その場合は、できるだけ身体への負担を減らす工夫が必要です。

- 高さの目安: 非常に低い枕(1~3cm程度)か、枕なしが適しています。高い枕を使うと、首のひねりに加えて反り返りも加わり、負担が倍増してしまいます。

- 工夫: 胸の下に薄いクッションや丸めたタオルを置くと、背骨の反り返りを和らげ、呼吸が少し楽になることがあります。抱き枕を活用して、うつ伏せと横向きの中間のような姿勢(半うつ伏せ)で寝るのもおすすめです。

体格によっても適切な高さは変わる

寝方に加えて、個人の体格も枕の高さを決める重要な要素です。

標準体型の人

標準的な体型の方は、前述した寝方別の一般的な高さの目安が比較的当てはまりやすいです。ただし、首の長さやカーブの深さには個人差があるため、あくまで参考値として捉え、最終的にはご自身の感覚を大切にしましょう。

がっしりした体型の人

筋肉質でがっしりした体型の方や、体重が重めの方は、敷布団やマットレスに身体が沈み込みやすい傾向があります。

- 仰向け寝: 背中に厚みがあるため、その分、頭を支える枕にもある程度の高さが必要になる場合があります。

- 横向き寝: 肩幅が広いことが多いため、横向き寝の際にはかなり高めの枕(15cm以上)が必要になるケースがほとんどです。低い枕では肩が圧迫され、首が大きく傾いてしまいます。

細身・小柄な人

細身の方や小柄な方は、敷布団に身体があまり沈み込みません。そのため、敷布団と頭や首との間にできる隙間も比較的小さくなります。

- 仰向け寝: 全体的に低めの枕(女性なら2~3cm程度)でフィットすることが多いです。高すぎる枕は首を圧迫しやすいので注意が必要です。

- 横向き寝: 肩幅が狭いため、横向き寝でもそれほど高い枕は必要ありません。

このように、「自分にとっての最適な高さ」は、寝姿勢と体格という2つの要素の組み合わせによって決まります。 次の章では、これらの目安を元に、ご自宅で簡単に自分に合う高さを測定する方法をご紹介します。

自宅で簡単!自分に合う枕の高さを測る方法

自分に合う枕の高さの目安が分かっても、実際に何センチの枕を選べば良いのか、正確に知るのは難しいものです。専門店で計測してもらうのが理想ですが、まずは自宅で手軽にできる方法で、自分だけの「黄金の高さ」を見つけてみましょう。

壁を使って首のカーブの深さを測る

この方法は、特に仰向け寝がメインの方におすすめです。立っている時の自然な頸椎カーブの深さを測ることで、枕の高さを数値化する目安を得ることができます。

【用意するもの】

- 壁

- 定規またはメジャー

- スマートフォン(誰かに撮影してもらうとより正確)

【測定手順】

- 壁の前に立つ: 履物を脱ぎ、壁にかかと、お尻、肩甲骨、後頭部をつけ、リラックスしてまっすぐ立ちます。この時、無理に胸を張ったり、顎を引いたりせず、普段通りの自然な姿勢を意識してください。

- 隙間を確認する: この状態で、壁と首の一番くびれている部分(頸椎弧の頂点)との間にどれくらいの隙間ができているかを確認します。

- 隙間を測定する: 定規などを壁に対して垂直に差し込み、隙間の深さを測ります。自分で行うのが難しい場合は、家族や友人に手伝ってもらいましょう。スマートフォンのカメラで横から撮影してもらうと、客観的に確認できます。

- マットレスの沈み込みを考慮する: 測定した数値が、そのまま必要な枕の高さになります。ただし、これは硬い床に寝ることを想定した数値です。実際に寝るマットレスが柔らかく、身体が1〜2cm沈み込む場合は、測定した数値からその沈み込み分を引いたものが、より適切な枕の高さの目安となります。

例えば、壁との隙間が5cmで、マットレスに寝ると身体が1cm沈む場合、理想的な枕の高さは約4cmということになります。この方法は、あくまで仰向け寝の目安ですが、枕選びの際の具体的な数値目標として非常に役立ちます。

バスタオルを重ねて最適な高さを探す

数値で測るよりも、実際に寝てみて体感的に最適な高さを探したいという方には、この方法が最もおすすめです。自分の身体の感覚を頼りに、オーダーメイド感覚で枕の高さをシミュレーションできます。

【用意するもの】

- 普段使っている敷布団やマットレス

- バスタオル数枚(できれば同じ厚さのもの)

- フェイスタオル(微調整用)

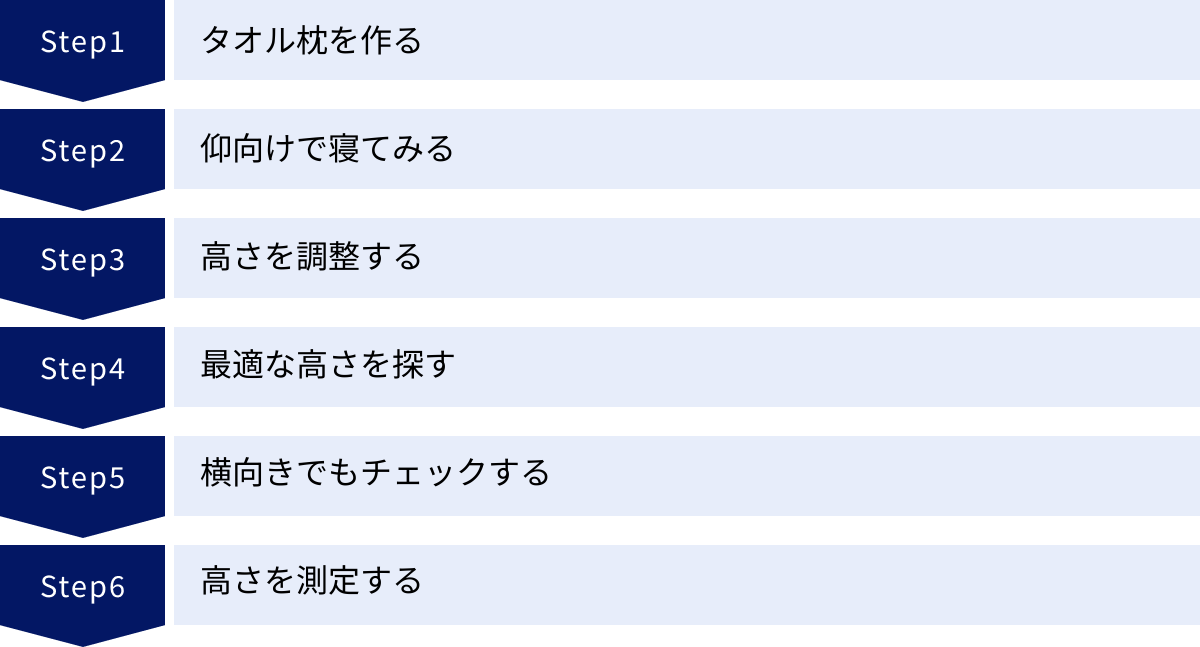

【測定手順】

- タオル枕を作る: バスタオルを1枚、枕くらいの大きさに折りたたみます。これをベースにして、高さを調整していきます。

- 仰向けで寝てみる: まずはバスタオル1枚の状態で、いつものように仰向けに寝てみます。この時、以下のポイントをチェックしてください。

- 呼吸は楽にできるか?

- 首や肩の筋肉に力が入っていないか?

- 顎が上がりすぎていないか、引けすぎていないか?(視線が真上よりやや足元を向くくらいが理想)

- 高さを調整する:

- 低いと感じる場合: もう1枚、折りたたんだバスタオルを重ねます。それでも低い場合はさらに重ねていきます。フェイスタオルを使えば、より細かい調整が可能です。

- 高いと感じる場合: 重ねたタオルを1枚ずつ減らしていきます。

- 最適な高さを探す: タオルを足したり引いたりしながら、「ここが一番しっくりくる」「首が一番楽だ」と感じる高さを探します。焦らず、じっくりと自分の身体の声に耳を傾けることが大切です。

- 横向きでもチェックする: 最適だと感じた高さで、今度は横向きに寝てみます。

- 肩が圧迫されていないか?

- 首の骨が背骨と一直線になっているか?(誰かに見てもらうのがベスト)

仰向けでちょうど良くても、横向きでは低いと感じることが多いはずです。その場合は、横向きになった時にタオルを一枚追加するなどして、どちらの寝姿勢でも快適な範囲を探ります。

- 高さを測定する: これで決まり!となったら、そっと起き上がり、そのタオルの山の高さを定規で測ります。この高さが、あなたが今求めるべき枕の高さの最も信頼できる目安となります。

このバスタオルを使った方法は、新しい枕を購入する際の明確な基準になるだけでなく、次の章で紹介する「今使っている枕の調整」にも直接応用できる、非常に実践的なテクニックです。

今使っている枕の高さを調整する方法

「自分に合う高さは分かったけど、すぐに新しい枕を買うのは…」という方も多いでしょう。そんな時は、新しい枕を購入する前に、今お使いの枕で応急処置的に高さを調整してみましょう。少しの工夫で、寝心地が劇的に改善されることもあります。

タオルを枕の下に敷いて高さを出す

これは、お使いの枕が「低い」と感じる場合に最も簡単で効果的な方法です。前章で紹介したバスタオルでのシミュレーションを応用します。

【調整方法】

- 用意するもの: バスタオルまたはフェイスタオルを数枚用意します。

- 枕の下に敷く: 枕全体を持ち上げ、その下に折りたたんだタオルを敷きます。まずは薄手のフェイスタオル1枚から試してみましょう。

- 寝心地をチェック: 実際に寝てみて、高さを確認します。まだ低いと感じる場合は、タオルの枚数を増やしたり、厚手のバスタオルに変えたりして微調整します。逆に高くしすぎたと感じたら、タオルを抜くだけで元に戻せます。

【注意点】

- 枕全体の下に敷く: タオルを枕の一部(例えば首元だけ)に敷くと、不自然な傾斜がついてしまい、かえって寝姿勢を崩す原因になります。必ず枕全体の底面を均等に持ち上げるように敷いてください。

- ズレに注意: 寝ている間にタオルがズレてしまうことがあります。気になる場合は、滑り止めのシートを間に挟むなどの工夫をすると良いでしょう。

この方法は、特にウレタンフォーム製の枕など、中材の調整ができないタイプの枕に有効です。自分に合う高さが完全に定まるまで、タオルで調整しながら様子を見るのも一つの手です。

枕の中材を抜いて高さを低くする

お使いの枕が「高い」と感じる場合は、中材を抜き取って高さを調整できる可能性があります。ただし、この方法は枕の素材や構造によってできるものとできないものがあります。

【調整可能な枕の素材】

- パイプ: ストローを短く切ったような素材。最も調整がしやすい。

- そば殻: 昔ながらの素材。量を調整できる。

- ポリエステルわた: ふわふわした綿状の素材。量を調整できるが、均等にするのが難しい場合がある。

- ビーズ・マイクロビーズ: 細かい発泡スチロールの粒。調整可能。

- 一部のウレタン枕: 細かくカットされたチップ状のウレタンが入っているタイプは調整できます。

【調整不可能な枕の素材】

- ウレタンフォーム(一体成型): スポンジ状の塊でできているため、中身を抜くことはできません。

- ラテックス: ゴム素材の一体成型。調整不可。

- ファイバー素材: 樹脂繊維が絡み合った構造のもの。調整不可。

【調整方法】

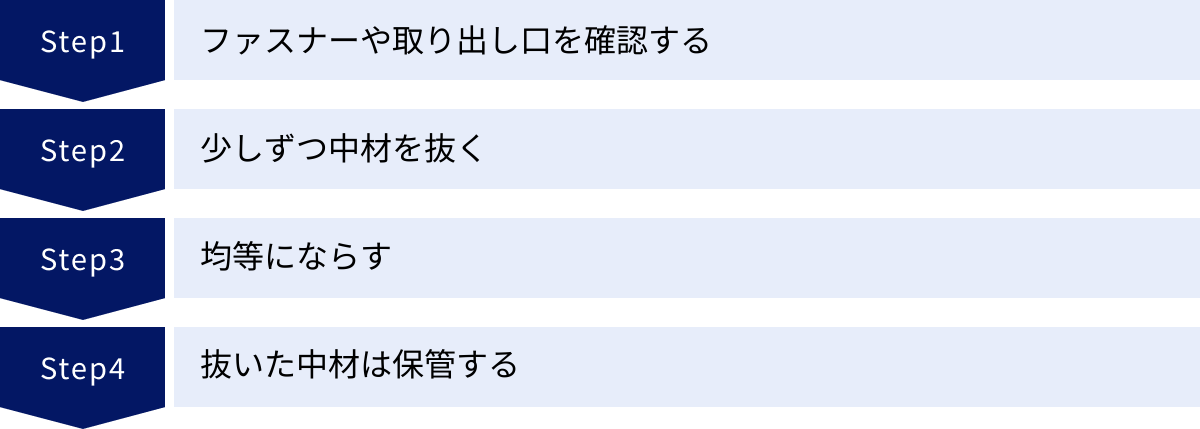

- ファスナーや取り出し口を確認する: 枕の側面や裏面に、中材を取り出すためのファスナーや開口部がないか確認します。

- 少しずつ中材を抜く: ファスナーを開け、手やスコップなどで中材を少しずつ抜き取ります。この時、一度に大量に抜かず、少し抜いては寝てみて高さを確認する、という作業を繰り返すのが失敗しないコツです。

- 均等にならす: 中材を抜いた後は、枕を軽く叩いたり揺すったりして、中の素材が均等になるようにならします。素材が偏っていると、寝心地が悪くなります。

- 抜いた中材は保管する: 抜き取った中材は、ビニール袋などに入れて保管しておきましょう。後で「少し低くしすぎた」と感じた時に、元に戻すことができます。

これらの応急処置で寝心地が改善されれば、それはあなたの身体に枕の高さが合ってきた証拠です。しかし、タオルでの調整は一時的なものであり、中材を抜いた場合は枕本来の設計バランスが崩れる可能性もあります。最終的には、これらの調整で得た「理想の高さ」を基準に、自分に合った新しい枕を探すことをお勧めします。

失敗しない枕選び!押さえるべき5つのポイント

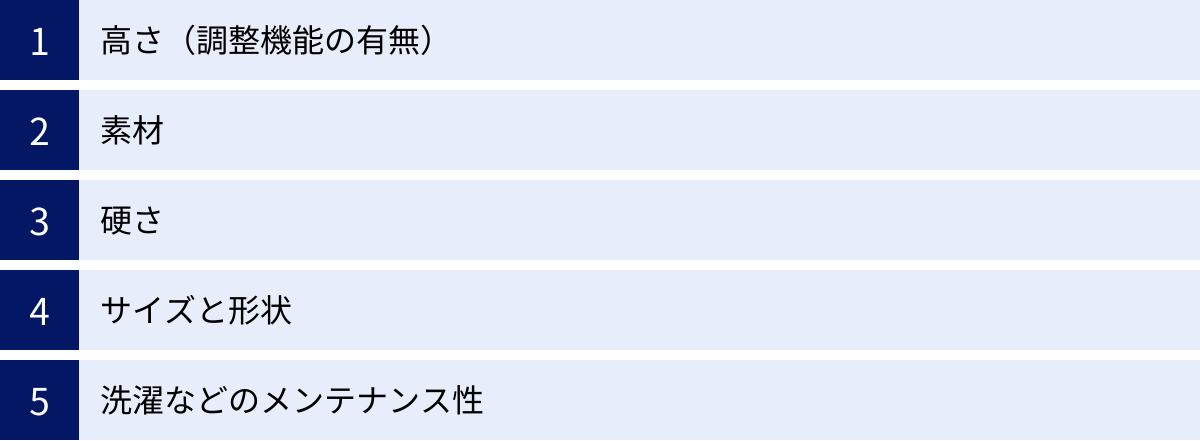

自分に合う高さが分かったら、いよいよ新しい枕選びです。しかし、お店には様々な種類の枕が並んでおり、どれを選べば良いか迷ってしまいます。ここでは、高さ以外にチェックすべき重要な5つのポイントを解説します。これらを押さえることで、購入後の「こんなはずじゃなかった」という失敗を格段に減らすことができます。

① 高さ(調整機能の有無)

これまで繰り返し述べてきた通り、高さは枕選びにおける最重要項目です。しかし、お店で試した時には「ちょうど良い」と感じても、自宅のマットレスで寝てみると感覚が違う、ということはよくあります。また、人の体型は年月と共に変化しますし、マットレスを買い替えれば最適な枕の高さも変わります。

そこでおすすめなのが、「高さ調整機能」が付いた枕です。購入後に自宅で微調整できるため、失敗のリスクを大幅に低減できます。

- 調整シートタイプ: 枕本体の下に、1~2cm程度の薄いウレタンシートが数枚入っており、これを抜き差しすることで全体の高さを変えられます。最も手軽で分かりやすい調整方法です。

- 中材補充・抜き取りタイプ: 枕が複数のポケットに分かれており、それぞれの部分に中材(パイプやわたなど)を足したり抜いたりして、頭部や首元などパーツごとの高さを細かく調整できます。

- オーダーメイド枕: 専門店で体型を計測し、自分専用に作ってもらうタイプ。購入後の高さ調整を無料で(または一定期間)行ってくれるサービスが付いていることが多く、究極のフィット感を求めるなら最良の選択肢です。

枕選びで迷ったら、まずは高さ調整機能があるものを選ぶ。これが失敗しないための鉄則です。

② 素材

枕の寝心地や機能を大きく左右するのが、中に使われている「素材(中材)」です。素材によって感触、反発力、通気性、メンテナンス方法などが全く異なります。それぞれの特徴を理解し、自分の好みに合ったものを選びましょう。

| 素材の種類 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 低反発ウレタン | ゆっくりと沈み込み、頭や首の形に合わせて変形する素材。 | 体圧分散性に非常に優れ、包み込まれるようなフィット感がある。 | 通気性が悪く熱がこもりやすい。冬場など気温が低いと硬くなることがある。 | フィット感を最重視する人、頭圧をしっかり分散させたい人。 |

| 高反発ウレタン | 適度な硬さと強い反発力で、頭をしっかりと支える素材。 | 寝返りがスムーズに打ちやすい。へたりにくく耐久性が高い。 | フィット感は低反発に劣る。人によっては硬すぎると感じることも。 | 寝返りをよく打つ人、しっかりとしたサポート感を求める人。 |

| パイプ | ストローを細かく切ったような、硬めのポリエチレン素材。 | 通気性が抜群で熱がこもらない。丸洗い可能で衛生的。高さ調整が容易。 | ゴソゴソという音が気になる人もいる。感触が硬い。 | 暑がりの人、汗をかきやすい人、衛生面を重視する人。 |

| そば殻 | そばの実の殻を乾燥させた、日本の伝統的な天然素材。 | 吸湿性・放湿性に優れ、頭部の熱を逃がしやすい。硬めでしっかりした寝心地。 | 虫がわく可能性があり、手入れが必要。そばアレルギーの人は使用不可。音がする。 | 硬めの枕が好きな人、自然素材にこだわりたい人。 |

| 羽毛(ダウン・フェザー) | 水鳥の胸毛(ダウン)や羽根(フェザー)を使った高級素材。 | 保温性と吸湿発散性に優れる。軽くて、ふんわりと包み込むような柔らかさ。 | へたりやすく、定期的なメンテナンスが必要。価格が高い。動物アレルギーの人は注意。 | ホテルのような柔らかい寝心地を求める人、贅沢な感触が好きな人。 |

| ポリエステルわた | 化学繊維を綿状にした、クッションなどにも使われる一般的な素材。 | 価格が安く、手軽に試せる。軽くて弾力性がある。丸洗い可能な製品が多い。 | へたりやすく、寿命が短い。通気性はあまり高くない。 | とにかく安価な枕が欲しい人、こまめに買い替えたい人。 |

③ 硬さ

枕の硬さは、主に素材によって決まりますが、個人の好みが大きく反映される部分です。ただし、「好み」だけで選ぶと失敗することがあります。

- 柔らかすぎる枕: 頭が沈み込みすぎてしまい、寝返りが打ちにくくなります。また、首のサポートが不十分になりがちです。

- 硬すぎる枕: 後頭部に圧力が集中し、痛みを感じることがあります。また、頭が安定せず、寝心地が悪く感じることがあります。

理想は、頭を乗せた時に適度に沈み込み、かつ、首のカーブをしっかりと支えてくれる「適度な硬さ」です。寝返りを打った時にも頭がグラつかず、安定しているかどうかが重要なチェックポイントです。

④ サイズと形状

意外と見落としがちなのが、枕のサイズと形状です。

- サイズ: 寝返りを打っても頭が枕から落ちないよう、横幅は自分の頭3つ分が入るくらいの余裕(60cm以上が目安)があると安心です。奥行きも、首から後頭部までをしっかり支えられるだけのサイズ(40cm以上が目安)が必要です。

- 形状:

- 標準型(長方形): 最もオーソドックスな形状。寝返りがしやすく、どんな寝姿勢にも対応しやすい汎用性があります。

- ウェーブ型(立体形状): 手前が低く、首元が盛り上がった波型の形状。頸椎のカーブにフィットしやすく、特に仰向け寝の安定感が高いのが特徴です。

- 横向き寝対応型: 中央が低く、両サイドが高く設計されている形状。仰向け寝と横向き寝の両方に対応しやすく、横向きになった時に肩の高さを吸収して首のラインをまっすぐに保ちます。

- 分割型: 枕の内部が複数の部屋に分かれているタイプ。パーツごとに中材の種類や量を調整でき、よりパーソナルなフィット感を実現できます。

メインの寝姿勢や、寝返りの頻度などを考慮して、自分に合った形状を選びましょう。

⑤ 洗濯などのメンテナンス性

枕は毎晩、汗や皮脂、フケなどを吸収しています。これを放置すると、ダニや雑菌が繁殖し、アレルギーや肌荒れの原因になることも。そのため、衛生的に使い続けるためのメンテナンス性は非常に重要なポイントです。

購入前に、以下の点を確認しましょう。

- 丸洗いできるか: 枕本体を洗濯機や手で洗えるか。特にパイプやポリエステルわたは丸洗い可能な製品が多いです。

- カバーのみ洗濯可能か: ウレタンなど本体が洗えない素材でも、専用のカバーが洗濯できれば衛生を保ちやすくなります。

- 干し方: 天日干しOKか、陰干しが必要か。素材によって適切な手入れ方法が異なります。

特に汗をかきやすい人や、アレルギー体質の人は、丸洗いできる素材を選ぶと安心です。長く清潔に愛用するためにも、お手入れのしやすさは必ずチェックしてください。

高さ調整機能が便利!おすすめの枕5選

ここでは、購入後の失敗が少なく、多くの方におすすめできる「高さ調整機能」を備えた枕を5つご紹介します。それぞれの特徴を比較し、ご自身のニーズに合った枕を見つける参考にしてください。

※記載されている製品情報は、記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

① ブレインスリープ ピロー

脳を冷やして、速く、深く眠るというコンセプトで開発された枕です。最大の特徴は、90%以上が空気層でできた特許取得の独自素材。

- 高さ調整: 枕は3層構造(一部製品は7層)になっており、アジャストレイヤーを抜き差しすることで高さを調整できます。

- 特徴:

- 抜群の通気性: 頭部の熱を効果的に放熱し、快適な入眠をサポートします。

- オーダーメイドのようなフィット感: 頭の重さや大きさに合わせて形が馴染む「3D/7Dグラデーション構造」を採用。中央は柔らかく、両サイドは少し硬めに設計されており、寝返りもスムーズです。

- 丸洗い可能: シャワーで水洗いでき、速乾性も高いため、常に清潔な状態を保てます。

- こんな人におすすめ: 暑がりで寝苦しさを感じる人、衛生面を重視する人、寝返りをサポートしてほしい人。

- 参照: 株式会社ブレインスリープ公式サイト

② GOKUMIN プレミアム低反発枕

高品質な睡眠を手頃な価格で提供することを目指すブランドの代表的な枕です。コストパフォーマンスの高さで人気を集めています。

- 高さ調整: 4段階の高さ調整が可能です。枕本体(2段階の高さ)に加えて、2種類の高さ調整シート(1cmと2cm)が付属しており、これらを組み合わせることで自分に最適な高さを細かく設定できます。

- 特徴:

- 優れた体圧分散性: 人間工学に基づいて設計された低反発ウレタンフォームが、頭から首、肩にかけてのカーブに優しくフィットし、圧力を分散します。

- 抗菌・防臭加工: 清潔に使えるよう、枕本体やカバーに抗菌・防臭処理が施されています。

- 選べる形状: 標準的なウェーブ型だけでなく、フラットタイプなど複数の形状から選べます。

- こんな人におすすめ: 低反発のフィット感が好きな人、コストを抑えつつ高さ調整機能を試したい人、初めて高機能枕を購入する人。

- 参照: GOKUMIN公式サイト

③ 西川 睡眠博士シリーズ

老舗寝具メーカー「西川」が、長年の睡眠科学研究に基づいて開発した、セルフメイド感覚の枕シリーズです。

- 高さ調整: 後頭部と首元の2つのポケットに分かれており、それぞれに中材(主にソフトパイプ)を補充したり抜いたりすることで、ミリ単位の細やかな高さ調整が可能です。補充用のパイプも付属しています。

- 特徴:

- 寝姿勢で選べる: 「仰向け寝が多い方向け」「横向き寝が多い方向け」など、主な寝姿勢に合わせた設計のモデルが用意されています。

- アーチ型形状: 肩口にフィットするアーチ型の形状で、首と枕の間に隙間ができにくく、サポート性に優れています。

- 家庭で洗濯可能: 中材のパイプは通気性が良く、ネットに入れれば家庭の洗濯機で丸洗いできます。

- こんな人におすすめ: 自分の寝姿勢がはっきりしている人、細部までこだわって高さを調整したい人、信頼できるメーカーの製品を使いたい人。

- 参照: 西川株式会社公式サイト

④ モットン やわらか枕

高反発マットレスで知られる「モットン」が開発した、寝返りに特化した枕です。

- 高さ調整: 厚さ1cmの高さ調整シートが複数枚付属しており、これらを抜き差しすることで、最大6cmの範囲で高さを調整できます。

- 特徴:

- 次世代高反発ウレタンフォーム: 日本人の体型に合わせて開発された独自の高反発素材「ナノスリー」を使用。柔らかさと反発力を両立し、スムーズな寝返りをサポートします。

- 高い耐久性: へたりにくい素材で、長期間にわたって快適な寝心地が持続します。

- 本体も洗濯可能: 珍しい高反発ウレタンでありながら、本体の手洗いが可能です。

- こんな人におすすめ: 寝返りが多い人、腰痛に悩んでいる人(同社のマットレスとの併用も推奨されています)、柔らかいのにしっかり支える感覚が好きな人。

- 参照: 株式会社グリボー公式サイト(モットンジャパン)

⑤ afit(アフィット)オーダーメイド枕

「じぶんまくら」などを展開するタナカふとんサービスが提供する、全国の店舗で作成できるオーダーメイド枕のブランドです。

- 高さ調整: 店舗で専門のスタッフが首のカーブの深さなどをミリ単位で測定し、そのデータに基づいて作成します。最大14のポケットに、様々な種類から選んだ中材を詰めて、理想の高さと寝心地を実現します。

- 特徴:

- プロによる測定: 自分では気づきにくい身体のクセや特徴をプロの視点で分析し、最適な枕を提案してくれます。

- 永久メンテナンス無料: 購入後、全国の系列店舗で何度でも無料で高さの再調整や中材の補充が可能です。体型やマットレスが変わっても、常にベストな状態を維持できます。

- 豊富な中材: パイプ、ビーズ、コルマビーズなど、感触や特徴の異なる複数の中材から好みのものを選べます。

- こんな人におすすめ: 既製品では満足できない人、徹底的に自分に合った枕を追求したい人、購入後のアフターサービスを重視する人。

- 参照: タナカふとんサービス公式サイト

枕の寿命と買い替えを検討するタイミング

どんなに良い枕でも、残念ながら永久に使えるわけではありません。枕は消耗品であり、使っていくうちに素材が劣化し、本来の機能を発揮できなくなります。ここでは、枕の寿命の目安と、買い替えを検討すべきサインについて解説します。

素材別の寿命の目安

枕の寿命は、使われている中材によって大きく異なります。以下は一般的な目安ですが、使用頻度やお手入れの状況によっても変わります。

| 素材 | 寿命の目安 | 劣化のサイン |

|---|---|---|

| 低反発・高反発ウレタン | 2~5年 | 押しても元に戻りにくい、弾力性がなくなる、ボロボロと崩れてくる。 |

| パイプ | 3~5年 | パイプが潰れて割れ、粉が出てくる。カサが減って低くなる。 |

| そば殻 | 1~2年 | そば殻が潰れて粉っぽくなり、高さが低くなる。湿気でカビ臭くなることがある。 |

| 羽毛(ダウン・フェザー) | 2~4年 | 羽根が折れて偏りが生じる。ふんわり感がなくなり、カサが減る。 |

| ポリエステルわた | 1~3年 | 弾力性がなくなり、潰れてぺしゃんこになる。わたが固まってダマになる。 |

最も寿命が短いのはそば殻やポリエステルわたで、1~3年程度での交換が推奨されます。一方で、ウレタンやパイプは比較的耐久性が高く、3~5年ほど使えるものが多いです。

買い替えが必要な枕の状態

寿命の年数はあくまで目安です。年数に関わらず、以下のようなサインが見られたら、それは枕が寿命を迎えた証拠。快眠を維持するためにも、速やかに買い替えを検討しましょう。

- へたり・高さの変化: 最も分かりやすい買い替えサインです。枕の中央部分が頭の重みで凹んでしまい、元に戻らなくなった状態。買った当初よりも明らかに低くなったと感じたら、それは素材が劣化してサポート力を失っている証拠です。これでは、せっかく合わせた高さも意味がありません。

- 弾力性の喪失: 手で押した時に、以前のような反発力がなく、ぺしゃんこになってしまう。特にウレタンやポリエステルわたの枕に見られるサインです。

- 中材の偏りやダマ: 枕の内部で中材が移動してしまい、部分的に高くなったり低くなったりしている。特にポリエステルわたの枕で起こりやすく、均一に頭を支えられなくなります。

- 異臭や汚れ: 洗濯や手入れをしても、汗や皮脂による臭いや黄ばみが取れなくなった状態。これは雑菌が繁殖しているサインであり、衛生的にも良くありません。そば殻の場合は、カビ臭さを感じたら即交換が必要です。

- 素材の破損: そば殻やパイプが潰れて粉状になって出てきたり、ウレタンフォームがひび割れてボロボロと崩れてきたりした場合も、寿命のサインです。

以前は快適だったはずの枕で、最近また首や肩のこりを感じるようになった…という場合、それはあなたの身体が変わったのではなく、枕の方が「へたって」しまった可能性が高いのです。快適な睡眠環境を維持するためには、定期的な枕の見直しと、適切なタイミングでの買い替えが不可欠です。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための土台です。そして、その質を大きく左右するのが、毎晩使う「枕」の存在です。この記事では、枕の高さが合わない時に現れるサインから、自分にぴったりの枕を見つけるための具体的な方法までを詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- 身体のサインに気づく: 朝の首や肩のこり、頭痛、いびき、熟睡感の欠如などは、枕が合っていないという身体からのSOSかもしれません。これらのサインを見逃さないことが第一歩です。

- 理想の姿勢を理解する: 最適な枕が作り出すべきは、「リラックスして立った時と同じ、自然な背骨のS字カーブ」を保った寝姿勢です。この基本原則を覚えておきましょう。

- 自分で高さを測ってみる: 壁を使った測定や、特にバスタオルを重ねて実際に寝てみる方法は、自分に合う高さを体感的に知るための最も有効な手段です。ぜひ一度、ご自宅で試してみてください。

- 枕選びは総合点で判断する: 枕を選ぶ際は、最重要項目である「①高さ(調整機能の有無)」に加え、「②素材」「③硬さ」「④サイズと形状」「⑤メンテナンス性」という5つのポイントを総合的にチェックすることが、失敗を防ぐ鍵となります。

- 枕は消耗品と心得る: どんなに良い枕でも寿命があります。へたりや弾力性の低下など、買い替えのサインを見つけたら、快適な睡眠を維持するために新しい枕への交換を検討しましょう。

枕は、単なる寝具ではありません。あなたの1日のパフォーマンス、そして長期的な健康を支えるための大切なパートナーです。この記事が、あなたにとって最高のパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。

今日から枕への意識を少し変えるだけで、あなたの睡眠、そして人生は、より豊かなものになるかもしれません。さあ、自分だけの「究極の枕」を探す旅へ、踏み出してみましょう。