「人生の3分の1は睡眠である」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは、私たちが生涯のうち、非常に多くの時間を眠って過ごすことを示しています。この長い時間を共にする「寝具」は、単に体を休めるための道具ではありません。心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に引き出すための、最も重要なパートナーと言えるでしょう。

しかし、いざ寝具を選ぼうとすると、掛け布団、マットレス、枕といった種類の多さに加え、素材や機能性、価格帯も千差万別で、何から手をつければ良いのか分からなくなってしまう方も少なくありません。「最近よく眠れない」「朝起きると体が痛い」といった悩みの原因が、実は今使っている寝具にある可能性も考えられます。

この記事では、睡眠の質を劇的に向上させるための寝具選びについて、基礎知識から具体的なポイント、さらには2024年最新のおすすめブランドまで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたにぴったりの寝具を見つけ、毎日の睡眠を最高の休息時間に変えるための知識が身につくはずです。

目次

寝具とは?快眠における重要性

私たちはなぜ眠るのでしょうか。睡眠は、日中の活動で疲弊した脳と体を回復させるための不可欠な時間です。この回復プロセスが質の高いものであればあるほど、翌日の集中力や記憶力、さらには免疫力や精神的な安定にも良い影響を与えます。そして、その睡眠の質を根底から支えているのが、毎日使う「寝具」なのです。

寝具が体に合っていないと、眠りが浅くなったり、途中で目が覚めてしまったり、あるいは朝起きた時にスッキリしないといった問題が生じます。ここでは、寝具がなぜそれほどまでに睡眠の質を左右するのか、その理由と、主な寝具の種類と役割について詳しく見ていきましょう。

寝具が睡眠の質を左右する理由

質の高い睡眠とは、単に長時間眠ることではありません。睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの状態があり、これらが約90分のサイクルで繰り返されています。特に重要なのが、眠り始めに現れる最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)です。この時間に、成長ホルモンが最も多く分泌され、体の修復や記憶の整理が活発に行われます。

しかし、体に合わない寝具を使っていると、この重要な睡眠サイクルが妨げられてしまいます。寝具が睡眠の質を左右する主な理由は、以下の3つのポイントに集約されます。

- 体圧分散と睡眠姿勢の維持:

私たちの体は、立っている時、背骨が自然なS字カーブを描いています。理想的な寝姿勢は、このS字カーブを横になっても維持できる状態です。しかし、マットレスや敷布団が柔らかすぎると、体で最も重い腰部分が沈み込み、背骨が「く」の字に曲がってしまいます。逆に硬すぎると、腰やお尻、肩甲骨などの出っ張った部分に体圧が集中し、血行が悪くなる原因となります。適切な硬さの寝具は、体圧を均等に分散させ、背骨の自然なカーブを保つことで、体への負担を最小限に抑え、深い眠りへと導きます。 - 寝返りのサポート:

私たちは一晩に20〜30回もの寝返りを打つと言われています。寝返りは、同じ姿勢でいることによる血行不良を防いだり、体圧がかかる場所を移動させたり、布団内の温度や湿度を調整したりするための、非常に重要な生理現象です。寝具が柔らかすぎたり、体が沈み込みすぎたりすると、この寝返りを打つのに余計な力が必要になり、無意識のうちに睡眠が妨げられます。適度な反発力があり、スムーズな寝返りをサポートする寝具は、睡眠中の体の負担を軽減し、朝までぐっすり眠るための必須条件です。 - 寝床内気候(しんごうないきこう)の調整:

寝床内気候とは、体と寝具の間に作られる空間の温度や湿度のことです。快適な睡眠のためには、この空間が「温度33±1℃、湿度50±5%RH」に保たれているのが理想的とされています。人は眠っている間にコップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われており、この汗をうまく吸収・発散できないと、布団の中が蒸れて不快になり、目が覚める原因となります。特に、掛け布団の保温性や、敷きパッドやシーツの吸湿性・放湿性が、この寝床内気候を大きく左右します。季節や体質に合った素材の寝具を選ぶことが、快適な睡眠環境を整える鍵となります。

これらの理由から、寝具選びは単なる好みやデザインの問題ではなく、自身の健康と日々のパフォーマンスに直結する重要な選択なのです。

主な寝具の種類とそれぞれの役割

「寝具」と一言で言っても、その種類は多岐にわたります。それぞれが異なる役割を担い、組み合わさることで最高の睡眠環境を作り出します。ここでは、主要な寝具の種類とその役割について解説します。

| 寝具の種類 | 主な役割 |

|---|---|

| 掛け布団 | 保温、保湿、寝床内気候の維持 |

| 敷布団・マットレス | 体重の支持、体圧分散、寝姿勢の保持 |

| 枕 | 頭部・頸部の支持、頸椎カーブの維持、気道の確保 |

| シーツ・カバー類 | 肌触りの向上、吸湿・放湿、寝具本体の保護 |

掛け布団

掛け布団の最も重要な役割は「保温」です。睡眠中は体温が少し下がるため、体を冷えから守り、快適な温度を保つ必要があります。軽くて体にフィットし、暖かい空気を逃がさないものが理想的です。

また、寝ている間の汗を吸収し、それを外に放出する「吸湿・放湿性」も重要です。これにより、布団の中が蒸れるのを防ぎ、快適な寝床内気候を維持します。中材には羽毛、羊毛、綿、ポリエステルなど様々な素材が使われ、それぞれ保温性や重さ、手入れのしやすさが異なります。

敷布団・マットレス

敷布団やマットレスは、睡眠中の体を支える土台となる、寝具の中でも特に重要なアイテムです。主な役割は、体重をしっかりと受け止め、体圧を効果的に分散させることです。

前述の通り、理想的な寝姿勢である背骨のS字カーブを維持するためには、柔らかすぎず硬すぎない、自分の体格に合った硬さのものを選ぶ必要があります。体圧分散がうまくいかないと、腰痛や肩こりの原因になることも少なくありません。素材もウレタンフォーム、コイル(スプリング)、ラテックス、ファイバーなど多岐にわたり、それぞれ寝心地や耐久性が異なります。

枕

枕は、頭と首を支え、頸椎(首の骨)の自然なカーブを保つための重要な役割を担っています。適切な高さと形の枕を使うことで、首や肩への負担が軽減され、リラックスした状態で眠りに入れます。

また、枕の高さは気道の確保にも関わってきます。枕が高すぎると顎が引けて気道が狭くなり、低すぎると頭が下がりすぎて同様に気道が圧迫され、いびきの原因になることがあります。仰向け、横向きなど、自分の主な寝姿勢に合った高さの枕を選ぶことが快眠への近道です。

シーツ・カバー類

シーツや掛け布団カバー、枕カバーは、直接肌に触れる部分であり、寝心地を左右する重要な要素です。肌触りの良さや、汗を素早く吸収する「吸湿性」が求められます。

また、寝具本体を皮脂や汗、ほこりなどの汚れから守るという衛生的な役割も担っています。カバー類をこまめに洗濯することで、寝具全体を清潔に保ち、ダニやアレルギーの原因物質の発生を抑制できます。綿や麻、シルク、ポリエステルなど、素材によって肌触りや機能性が大きく異なるため、季節や好みに合わせて選ぶのがおすすめです。

これらの寝具がそれぞれの役割をきちんと果たすことで、初めて質の高い睡眠環境が整います。どれか一つだけを最高級品にしても、他のバランスが悪ければ効果は半減してしまいます。自分の体とライフスタイルを理解し、トータルで寝具を見直すことが重要です。

失敗しない寝具の選び方7つのポイント

自分に合った寝具を見つけることは、快適な睡眠生活への第一歩です。しかし、無数の選択肢の中から最適なものを選ぶのは簡単ではありません。ここでは、寝具選びで失敗しないための具体的な7つのポイントを、優先順位の高いものから順に解説します。これらのポイントを一つずつチェックしていけば、あなたにとっての「最高の寝具」がきっと見つかるはずです。

① 寝具の種類で選ぶ

当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、まず「どの寝具を買い替えたいのか、または新たに購入したいのか」を明確にすることがスタートラインです。掛け布団、敷布団・マットレス、枕、あるいはシーツ類など、今一番悩んでいることや改善したいことに合わせて、ターゲットを絞りましょう。

例えば、「朝起きると腰が痛い」という悩みであれば、見直すべきは敷布団やマットレスです。「首や肩が凝っている」なら枕、「夜中に寒さや暑さで目が覚める」なら掛け布団やシーツ類が原因かもしれません。

すべての寝具を一度に買い替えるのは理想的ですが、予算の都合もあるでしょう。その場合は、睡眠の質に最も影響を与える「敷布団・マットレス」から優先的に見直すのがおすすめです。体の土台を整えることで、睡眠の質が大きく改善されるケースは少なくありません。次に枕、そして掛け布団の順で検討していくと、効率的に睡眠環境を改善できます。

② 季節に合わせて選ぶ

日本の四季は、寝具選びにおいて非常に重要な要素です。一年中同じ寝具で快適に過ごすのは難しく、季節に合わせて寝具を使い分けることで、寝床内気候を理想的な状態に保ちやすくなります。

- 春・秋(中間期): 気温の変化が激しい季節です。薄手の羽毛布団(合い掛け布団)や、綿毛布、タオルケットなどを重ねて使い、その日の気温に合わせて調整できるようにするのがおすすめです。

- 夏(高温多湿): 寝苦しい夏は、通気性と吸湿性がキーワードです。掛け布団は、麻(リネン)やガーゼ素材の肌掛け布団、タオルケットなどが適しています。敷きパッドも、接触冷感機能のあるものや、麻や綿サッカー生地のようなサラッとした肌触りのものを選ぶと快適です。

- 冬(低温乾燥): 寒さ対策として保温性が最も重要になります。掛け布団は、暖かい空気をたっぷり含む羽毛布団や、保温性に優れた新素材(シンサレート™など)を使ったものが良いでしょう。さらに毛布を併用する場合は、体に直接触れる側に毛布、その上に羽毛布団を掛けると、羽毛布団の保温効果を最大限に活かせます。

このように、少なくとも夏用と冬用の寝具を用意し、季節の変わり目にはそれらを組み合わせて使うことで、一年を通して快適な睡眠環境を維持できます。

③ 素材で選ぶ

寝具の素材は、寝心地、機能性、価格、そして手入れのしやすさを大きく左右します。素材は大きく「天然素材」と「化学繊維」に分けられ、それぞれにメリット・デメリットがあります。自分の好みや体質、ライフスタイルに合わせて選びましょう。

| 素材の種類 | 主な素材 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 天然素材 | 羽毛、羊毛、綿(コットン)、麻(リネン)、絹(シルク) | 吸湿性・放湿性に優れる、肌触りが良い、静電気が起きにくい | 価格が高め、手入れに手間がかかる場合がある、動物アレルギーの可能性(羽毛・羊毛) |

| 化学繊維 | ポリエステル、レーヨン、アクリル、ナイロン | 安価、耐久性が高い、洗濯しやすく乾きやすい、機能性(抗菌・防臭など)を付加しやすい | 吸湿性が低い傾向がある(蒸れやすい)、静電気が起きやすい、肌触りが天然素材に劣る場合がある |

天然素材(羽毛・綿・麻・シルク)

- 羽毛(ダウン): 水鳥の胸毛で、保温性が非常に高く、軽いのが最大の特徴です。吸湿・放湿性にも優れており、冬用の掛け布団として最高級の素材とされています。ダウンボールが大きく、ダウンの混合率(ダウンパワー)が高いほど高品質です。

- 綿(コットン): 吸湿性に優れ、肌触りが非常に良い素材です。シーツやカバー、タオルケットなど直接肌に触れる製品に多く使われます。ただし、放湿性はやや低いため、汗をかくと乾きにくいという側面もあります。

- 麻(リネン): 天然繊維の中で最も涼しいと言われ、通気性と吸湿・速乾性に優れています。シャリ感のある独特の肌触りで、夏の寝具に最適です。使い込むほどに柔らかく肌に馴染んでいきます。

- 絹(シルク): 人間の皮膚に近いアミノ酸で構成されており、肌に非常に優しい素材です。保湿性に優れ、滑らかな肌触りが特徴。静電気が起きにくく、ホコリを寄せ付けにくいメリットもありますが、非常にデリケートで高価です。

化学繊維(ポリエステル・レーヨン)

- ポリエステル: 最も広く使われている化学繊維です。丈夫でシワになりにくく、洗濯しても乾きやすいのがメリット。価格も手頃なため、掛け布団の中綿やシーツ、カバーなど様々な製品に使われています。ただし、吸湿性が低いため、綿などと混紡して快適性を高めた製品も多くあります。

- レーヨン: 木材パルプを原料とする再生繊維で、シルクに似た光沢としなやかさ、ドレープ性を持っています。吸湿・放湿性は化学繊維の中では比較的高く、肌触りも滑らかです。テンセル™やモダール™といった高機能なレーヨンも開発されています。

④ 機能性で選ぶ

現代の寝具には、快適な睡眠をサポートするための様々な機能が付加されています。特に注目したい3つの機能性をご紹介します。

防ダニ・抗菌・防臭

アレルギー体質の方や、衛生面が気になる方にとって重要な機能です。

- 防ダニ: ダニの侵入を防ぐ高密度の生地を使ったり、ダニが嫌う成分を生地や中綿に加工したりしたものです。

- 抗菌・防臭: 細菌の増殖を抑える加工を施すことで、汗や皮脂が原因で発生する嫌な臭いを防ぎます。

小さなお子様がいるご家庭や、ペットと一緒に寝る方にもおすすめの機能です。

家庭で洗濯可能か

寝具を清潔に保つ上で、家庭の洗濯機で丸洗いできるかどうかは非常に重要なポイントです。特に掛け布団や枕、敷きパッドなどは、定期的に洗うことで汗や皮脂汚れを落とし、ダニやカビの繁殖を防げます。

購入前には必ず洗濯表示を確認しましょう。ウォッシャブル対応の製品でも、洗濯機の容量や乾燥機の使用可否など、細かい条件がある場合があります。クリーニングが必須の寝具は、維持コストも考慮する必要があります。

吸湿性・放湿性

快適な寝床内気候を保つための基本性能です。

- 吸湿性: 寝ている間にかく汗を素早く吸収する能力。吸湿性が低いと、肌がベタつき不快感の原因になります。

- 放湿性: 吸収した水分を空気中に放出する能力。放湿性が低いと、寝具が湿ったままになり、蒸れやカビの原因となります。

一般的に天然素材(特に羊毛や麻)はこの両方の性能に優れています。汗かきの方は、特にこの性能を重視して素材を選ぶと良いでしょう。

⑤ 体型に合った硬さを選ぶ(敷布団・マットレス)

敷布団・マットレス選びで最も重要なのが「硬さ」です。理想的な寝姿勢(立った時の自然なS字カーブ)を保てる硬さを選ぶことが、腰痛や肩こりの予防・改善に繋がります。

- 柔らかすぎる場合: 体で最も重い腰とお尻が深く沈み込み、背骨が「く」の字に曲がってしまいます。寝返りも打ちにくくなり、腰に大きな負担がかかります。

- 硬すぎる場合: 腰や背中、お尻などの体の出っ張った部分に体圧が集中します。背骨とマットレスの間に隙間ができてしまい、腰が浮いた状態になるため、これもまた腰痛の原因となります。血行も妨げられやすくなります。

自分の体格(体重)を基準に選ぶのが一つの目安です。一般的に、体重が軽い人(痩せ型)は柔らかめ、体重が重い人(がっちり型)は硬めのマットレスが合いやすいとされています。ただし、これはあくまで目安であり、体型だけでなく骨格や筋肉量によっても最適な硬さは異なります。

⑥ 寝姿勢に合った高さを選ぶ(枕)

枕選びの最重要ポイントは「高さ」です。主な寝姿勢によって、必要とされる枕の高さは変わってきます。

- 仰向け寝: 敷布団・マットレスと首の間にできる隙間を自然に埋める高さが理想です。目安としては、立っている時と同じように、顔の傾斜が約5度になるくらいが良いとされています。高すぎると首が圧迫され、低すぎると頭が下がり顎が上がってしまいます。

- 横向き寝: 肩幅があるため、仰向け寝よりも高さのある枕が必要です。首の骨が背骨と一直線になる高さを選びましょう。枕の高さが肩幅に合っていないと、首や肩に負担がかかります。

- うつ伏せ寝: 首や腰に負担がかかりやすい寝姿勢のため、基本的には推奨されません。もしうつ伏せで寝る場合は、胸の下に枕を置くか、ごく薄い枕や枕なしが良いでしょう。

寝返りを打つことを考えると、中央が低く、両サイドが高くなっている形状の枕は、仰向け寝と横向き寝の両方に対応しやすいためおすすめです。

⑦ 寝返りのしやすさで選ぶ

寝返りは、質の高い睡眠に不可欠な生理現象です。スムーズに寝返りが打てるかどうかは、敷布団・マットレスの「反発力」と、枕の「幅」が大きく影響します。

マットレスは、体が沈み込みすぎない、適度な反発力があるものを選びましょう。高反発ウレタンやコイル系のマットレスは、寝返りをサポートしやすい傾向があります。低反発マットレスは体にフィットする感覚が魅力ですが、人によっては寝返りが打ちにくいと感じる場合もあります。

枕は、寝返りを打っても頭が落ちないように、十分な横幅があるものを選びましょう。目安として、自分の頭3つ分の幅があると安心です。

これらの7つのポイントを総合的に考慮することで、寝具選びの失敗を大きく減らせます。最終的には、実際に店舗で試してみるのが最も確実ですが、その前にこれらの知識を持っておくことで、より的確な判断ができるようになるでしょう。

【種類別】自分にぴったりの寝具を見つけるための詳細ガイド

失敗しないための7つのポイントを踏まえ、ここではさらに一歩踏み込んで、寝具の種類ごとに具体的な選び方を詳しく解説します。掛け布団、敷布団・マットレス、枕、それぞれの特性を深く理解し、あなたの体とライフスタイルに完璧にフィットする一品を見つけましょう。

掛け布団の選び方

掛け布団選びの鍵は、季節感と素材の特性を理解することです。一年を通して快適な寝床内気候を保つために、季節ごとに最適な素材を選びましょう。

季節ごとのおすすめ素材

| 季節 | おすすめの掛け布団種類 | 主な素材と特徴 |

|---|---|---|

| 冬 | 羽毛布団、羊毛布団、合繊布団 | 羽毛(ダウン): 保温性・軽さ・フィット感に優れる最強の冬用布団。羊毛(ウール): 吸湿発熱性があり、蒸れにくい。保温性も高い。ポリエステル(シンサレート™など): 羽毛の構造を模した高機能な化学繊維。安価で保温性が高く、アレルギーの心配も少ない。 |

| 春・秋 | 合い掛け布団、羽毛肌掛け布団(ダウンケット)、綿毛布 | 合い掛け布団: 冬用布団より中綿の量が少ない、中間期用の布団。ダウンケット: 合い掛けよりさらに薄手の羽毛布団。軽いのに適度な保温力がある。綿毛布: 肌触りが良く、吸湿性に優れる。静電気が起きにくい。 |

| 夏 | 肌掛け布団、タオルケット、麻(リネン)ケット、ガーゼケット | タオルケット: 吸水性が高く、汗をかいても快適。家庭で気軽に洗濯できる。麻(リネン)ケット: 熱伝導率が高く、触れるとひんやり感じる。通気性抜群で、すぐに乾く。ガーゼケット: 軽くて通気性が良く、肌に優しい。洗うほどに柔らかくなる。 |

掛け布団選びのワンポイントアドバイス:

冬用の羽毛布団を選ぶ際は、「ダウンパワー(dp)」という数値に注目しましょう。これは羽毛のかさ高性を示す指標で、数値が高いほど空気を多く含み、保温性に優れた高品質な羽毛であることを意味します。一般的に400dp以上が一つの目安とされています。

また、毛布を併用する場合は、その順番が重要です。羽毛布団の保温力を最大限に引き出すには、「体 → 毛布 → 羽毛布団」の順で掛けるのがおすすめです。毛布が体から出る熱を直接受け止め、羽毛布団がその暖かい空気を閉じ込めてくれます。(参照:株式会社ニシカワ NISHIKAWA MEDIA)

敷布団・マットレスの選び方

敷布団・マットレスは、睡眠の質を決定づける最も重要な要素です。自分の体格や寝姿勢、そして体圧分散性能を正しく評価することが、快眠への鍵となります。

体格別のおすすめの硬さ

マットレスの硬さは、主に体重によって最適なものが変わってきます。以下の表はあくまで一般的な目安ですが、選ぶ際の参考にしてみてください。

| 体格(BMI目安) | 体重の目安 | おすすめの硬さ | 選ぶ際のポイント |

|---|---|---|---|

| 痩せ型 | BMI 18.5未満 | ソフト〜ミディアムソフト | 体の凹凸が少ないため、硬いマットレスだと体圧が集中しやすい。体を優しく包み込むような柔らかめのものがおすすめ。ただし、沈み込みすぎない程度のサポート力は必要。 |

| 標準体型 | BMI 18.5〜25未満 | ミディアム | 最も選択肢が多いゾーン。標準的な硬さのものが合いやすい。あとは個人の好みや寝姿勢に合わせて、少し柔らかめ、少し硬めを試してみると良い。 |

| がっちり型 | BMI 25以上 | ミディアムハード〜ハード | 体重でマットレスが沈み込みやすいため、しっかりと体を支える硬めのものが必要。柔らかいと腰が落ち込み、腰痛の原因になりやすい。高反発・高密度のウレタンや、硬めのコイルマットレスがおすすめ。 |

BMIの計算式: 体重(kg) ÷ {身長(m) × 身長(m)}

体圧分散性能をチェックする

体圧分散とは、体にかかる圧力を一点に集中させず、体全体に均等に分散させる性能のことです。この性能が高いほど、体への負担が少なく、血行を妨げずに眠ることができます。

体圧分散性能をチェックする方法:

- 店舗で実際に寝てみる: これが最も確実な方法です。仰向けになった時に、腰の下に手を入れてみましょう。手のひらがスッと入る程度の隙間が理想的です。隙間が大きすぎる場合は硬すぎ、手が入りにくい場合は柔らかすぎの可能性があります。

- 横向きで寝てみる: 横向きになった時に、肩や腰に強い圧迫感がないかを確認します。また、背骨が床と平行に、まっすぐになっているかを鏡や店員さんにチェックしてもらいましょう。

- 寝返りを打ってみる: 楽に寝返りが打てるかどうかも重要なポイントです。体が沈み込みすぎず、スムーズに体の向きを変えられるかを確認します。

敷布団・マットレスの素材には、コイル(スプリング)とノンコイル(ウレタンフォーム、ファイバー、ラテックスなど)があります。

- コイル: 「ボンネルコイル」は面で支えるため硬めの寝心地が多く、「ポケットコイル」は点で支えるため体にフィットしやすく、体圧分散性に優れています。

- ノンコイル: 「ウレタンフォーム」は低反発と高反発があり、寝心地が大きく異なります。「ファイバー」素材は通気性が非常に高く、水洗いできるのが特徴です。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の好みに合ったものを選びましょう。

枕の選び方

枕は、頭と首を休ませるためのデリケートな寝具です。合わない枕は首こり、肩こり、いびき、頭痛など、様々な不調の原因となります。「高さ」と「形」を、自分の寝姿勢と体型に合わせて慎重に選ぶことが重要です。

仰向け・横向き・うつ伏せに合う高さと形

| 寝姿勢 | 理想的な枕の高さ | おすすめの形状・素材 |

|---|---|---|

| 仰向け寝 | 首のカーブの隙間(約1〜6cm)を自然に埋める高さ。目線が真上よりやや下(5度程度)になるのが理想。 | 中央部がくぼんでいて、後頭部が安定しやすい形状。首をしっかり支えるアーチ状のものも良い。素材は、頭が沈み込みすぎないパイプやそばがら、適度な反発力のあるウレタンなどがおすすめ。 |

| 横向き寝 | 肩幅に合わせて、首の骨と背骨が一直線になる高さ。マットレスから首までの高さを測ると目安になる。 | 両サイドが少し高くなっている形状。肩口にフィットするカーブがあるものが良い。しっかりと頭を支える必要があるため、やや硬めの素材や、高さのある低反発ウレタンなどが適している。 |

| うつ伏せ寝 | ごく低いもの、または枕なし。首や顎に負担がかからないように、非常に薄いものが望ましい。 | 心臓への圧迫を避けるために、胸の下に置くためのクッションのような枕や、うつ伏せ寝専用の穴の空いた枕もある。柔らかく、通気性の良い素材がおすすめ。 |

首や肩の悩みに合わせた選び方

- 肩こりが気になる方: 横向き寝の際に、肩が圧迫されない高さと硬さが重要です。枕の高さが足りないと、肩に頭の重さがかかってしまいます。また、寝返りが打ちやすいように、幅が広い枕を選ぶのも効果的です。

- ストレートネックの方: 本来あるべき首のカーブが失われている状態のため、首の隙間を無理に埋めようとする枕は逆効果になることがあります。首を支えるというよりは、後頭部を優しく受け止め、首に負担がかからない低めの枕や、タオルを丸めて高さを微調整する方法も有効です。専門家のアドバイスを受けるのが最も安全です。

- いびきが気になる方: 気道を確保することが最優先です。仰向けで寝る場合は、高すぎず低すぎない枕で、顎が自然な位置にくるものを選びましょう。横向きで寝ると気道が確保されやすいため、横向き寝を促すような形状の枕もおすすめです。

枕の素材(中材)も、寝心地を大きく左右します。硬めの寝心地が好きなら「そばがら」「パイプ」、フィット感を重視するなら「低反発ウレタン」、ふんわり感が好きなら「羽毛」「ポリエステルわた」など、好みに合わせて選びましょう。多くのブランドで高さ調整が可能な枕も販売されているため、そうした製品を選ぶのも一つの賢い方法です。

【2024年最新】寝具のおすすめブランド15選

ここでは、品質、人気、革新性などの観点から厳選した、2024年最新のおすすめ寝具ブランドを15社紹介します。老舗の信頼あるブランドから、最新技術を駆使したD2C(Direct to Consumer)ブランドまで、それぞれの特徴を詳しく解説します。あなたの寝具選びの参考にしてください。

① 西川 (nishikawa)

創業1566年、450年以上の歴史を誇る日本の老舗寝具メーカーです。「よく眠り、よく生きる。」をコンセプトに、長年の研究開発に裏打ちされた高品質な製品を提供し続けています。羽毛布団の品質には特に定評があり、厳しい基準をクリアした原毛のみを使用しています。

主力商品であるマットレス「AiR(エアー)」シリーズは、表面の凹凸構造が特徴で、体圧を効果的に分散し、快適な寝心地と寝返りのしやすさを両立。多くのアスリートからも支持されています。また、個人の体型に合わせて作るオーダーメイド枕「&Free(アンドフリー)」も人気で、専門のスタッフによるカウンセリングを通じて、自分だけの枕を作れます。品質と信頼性を何よりも重視する方におすすめのブランドです。(参照:西川株式会社 公式サイト)

② ニトリ (NITORI)

「お、ねだん以上。」のキャッチフレーズで知られる、国内最大の家具・インテリアチェーンです。寝具においても、そのコンセプトは健在で、手頃な価格でありながら、ユーザーのニーズを的確に捉えた機能性の高い製品を数多く展開しています。

特に有名なのが、季節に合わせた機能性シリーズ。夏は接触冷感素材の「Nクール」、冬は吸湿発熱素材の「Nウォーム」が代名詞となっており、毎年改良が加えられています。マットレスでは、ポケットコイルとウレタンを組み合わせた「N-sleep」シリーズが人気。価格を抑えつつ、機能的な寝具を一式揃えたい方や、季節ごとに寝具を手軽に買い替えたい方に最適です。

③ 無印良品

「わけあって、安い。」をコンセプトに、シンプルで飽きのこないデザインと、素材の良さを活かした製品で人気のライフスタイルブランドです。寝具においても、その哲学は一貫しており、オーガニックコットンやリネン、ウールといった天然素材にこだわった製品が豊富に揃っています。

特にシーツやカバー類は、その肌触りの良さとナチュラルな色合いでファンが多いです。マットレスでは、寝心地を選べる「脚付マットレス」がロングセラー商品。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染みやすいのが魅力です。華美な装飾は不要で、素材の良さとミニマルなデザインを重視する方におすすめです。

④ エアウィーヴ (airweave)

独自開発の極細繊維状樹脂素材「エアファイバー®」を使用したマットレスパッドで、寝具業界に革命をもたらしたブランドです。元々は釣り糸を作るための技術を応用して開発されました。

エアファイバー®の最大の特徴は、優れた復元性(高反発)と、抜群の通気性です。この復元力がスムーズな寝返りをサポートし、無駄な筋力を使わずに睡眠中の体の動きを助けます。また、素材の90%以上が空気であるため、夏は蒸れにくく、冬は空気の層が暖かさを保ちます。カバーだけでなく、中のエアファイバー®まで水洗いできるため、常に清潔な状態を保てるのも大きなメリットです。質の高い睡眠を追求する方、特に寝返りのしやすさや衛生面を重視する方に高く評価されています。

⑤ テンピュール (TEMPUR)

NASAがロケット打ち上げ時の宇宙飛行士にかかる重力を緩和するために開発した素材を、寝具に応用したことで世界的に有名になったブランドです。この「テンピュール®素材」は、体温と体圧に反応してゆっくりと沈み込み、体の形状に合わせてぴったりとフィットする、いわゆる低反発素材のパイオニアです。

そのユニークなフィット感は、体圧を均等に分散させ、まるで無重力状態のような感覚を生み出します。包み込まれるような寝心地が好きな方や、一点に圧力がかかることによる痛みに悩んでいる方に適しています。マットレスだけでなく、様々な形状の枕も人気で、特に首のカーブにフィットする「オリジナルネックピロー」はブランドの象徴的な製品です。

⑥ シモンズ (Simmons)

1870年にアメリカで創業した、世界的な高級ベッドブランドです。「世界のベッド」と称され、世界中の高級ホテルで採用されていることでも知られています。

シモンズの最大の特徴は、独自に開発した「ポケットコイル」マットレスです。一つ一つのコイルスプリングを特殊な不織布の袋で包み、それぞれが独立して動くことで、体の凹凸に合わせてきめ細かくフィットします。これにより、正しい寝姿勢を保ちながら、優れた体圧分散性を実現しています。振動が伝わりにくい構造のため、二人で寝ていてもパートナーの動きが気になりにくいというメリットもあります。伝統と革新に裏打ちされた、上質な眠りを求める方におすすめです。

⑦ GOKUMIN

「睡眠、感動。」をコンセプトに、高品質な寝具をリーズナブルな価格で提供する、日本発のオンライン中心の寝具ブランドです。特に高反発・低反発のウレタンマットレスが主力商品です。

GOKUMINのマットレスは、多層構造になっているものが多く、硬さの異なるウレタンを組み合わせることで、優れた体圧分散性と寝返りのしやすさを両立させています。商品によっては、上下を入れ替えることで寝心地(硬さ)を選べるリバーシブル仕様になっているなど、ユーザーの好みに合わせられる工夫が凝らされています。枕や掛け布団も機能的な製品が多く、コストパフォーマンスを重視しつつ、質の高い睡眠を求める若い世代を中心に支持を集めています。

⑧ ブレインスリープ (BRAIN SLEEP)

「脳が眠る枕。」というキャッチコピーで大きな話題を呼んだ、睡眠医学に基づいた製品開発を行うブランドです。スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の西野精治氏が監修しており、科学的アプローチが特徴です。

代表製品の「ブレインスリープピロー」は、睡眠の質に最も重要とされる最初の90分間(黄金の90分)で脳を冷やすことに着目。抜群の通気性を持つ特殊素材と独自構造で、頭部の熱を効率的に放熱します。また、使う人の頭の形に合わせてフィットしていくパーソナライズ機能も備えています。マットレスも同様に通気性に優れた構造で、水洗いも可能です。最新の睡眠科学に基づいたアプローチで、睡眠の質を根本から改善したいと考えている方におすすめです。

⑨ モットン (Motton)

腰痛対策マットレスとして開発された、日本人の体型に合わせた高反発マットレスブランドです。自然な寝返りをサポートすることに特化しており、腰への負担を軽減することを目指しています。

体重に合わせて「ソフト(140N)」「レギュラー(170N)」「ハード(280N)」の3種類から硬さを選べるのが最大の特徴(Nはニュートン、ウレタンの硬さを示す単位)。これにより、個々の体格に最適な反発力を提供します。また、通気性の良いウレタンフォームを使用し、蒸れにくい構造になっています。90日間のお試し期間と交換保証があり、オンラインでの購入でも安心して試せる体制が整っています。慢性的な腰の悩みを抱えている方に、特に試してみてほしいブランドです。(参照:株式会社グリボー モットンジャパン公式サイト)

⑩ エマ・スリープ (Emma Sleep)

ドイツ・フランクフルトで生まれた、世界的に展開するオンラインマットレスブランドです。睡眠科学に基づいた研究開発と、ドイツの厳しい品質基準で製造されています。

主力製品の「エマ・マットレス」は、複数のウレタンフォームを組み合わせた多層構造が特徴。体圧分散性に優れた層、通気性を確保する層、体をしっかり支える層など、それぞれの層が異なる役割を担い、快適な寝心地を実現しています。100日間のお試し期間を設けており、自宅でじっくりと寝心地を試し、体に合わなければ返品できるというサービスが、オンライン購入のハードルを下げています。世界中で数々のアワードを受賞しており、グローバルで評価される品質を求める方におすすめです。(参照:Emma Sleep Japan合同会社 公式サイト)

⑪ コアラ (Koala)

オーストラリア発のD2C寝具・家具ブランドで、マットレスの売上の一部をコアラの保護団体に寄付するなど、社会貢献活動でも知られています。

「コアラマットレス」シリーズは、振動吸収技術に優れているのが特徴で、マットレスの上でワイングラスを置いたまま飛び跳ねても倒れないというCMで有名になりました。二人で寝ても隣の人の動きが気にならないため、パートナーとの眠りを大切にしたい方に最適です。また、多くのモデルで、上下をひっくり返すことで「ふつう」と「かため」の2種類の寝心地を選べるリバーシブル仕様になっています。120日間のお試し期間も魅力の一つです。

⑫ マニフレックス (magniflex)

1962年にイタリア・フィレンツェ近郊で設立された、高反発フォームマットレスの世界的ブランドです。「健康な眠り」を追求し、独自の高反発フォーム「エリオセル®」を開発しました。

エリオセル®は、適度な反発力で体をしっかりと支え、理想的な寝姿勢を保ちます。また、オープンセル構造により通気性が高く、湿気をため込みにくいのも特徴です。マットレスは真空ロールパックでコンパクトに届けられるため、搬入が容易です。最長15年という長期保証を付けている製品もあり、品質と耐久性に対する自信がうかがえます。しっかりとした硬めの寝心地を好み、長く使える信頼性の高いマットレスを探している方におすすめです。

⑬ フランスベッド (FranceBed)

日本の気候や日本人の骨格を研究し尽くした、国内大手のベッド・マットレスメーカーです。特に、独自に開発した「高密度連続スプリング®」は、優れた耐久性と通気性を誇ります。

一本の鋼線を編み上げて作られるこのスプリングは、面全体で体を支えるため、部分的な落ち込みが少なく、安定した寝姿勢を保ちやすいのが特徴です。また、スプリングマットレスは内部に湿気がこもりやすいという課題がありましたが、フランスベッドのスプリングは通気性に優れ、高温多湿な日本の気候に適しています。衛生面に配慮した「除菌機能」を持つ生地を採用したモデルも人気です。信頼の日本製で、耐久性を重視する方に適しています。

⑭ トゥルースリーパー (True Sleeper)

ショップジャパンが展開する低反発マットレスブランドで、テレビショッピングなどで広く知られています。「まるでオーダーメイドのようにフィット」というコンセプトの通り、体にゆっくりと沈み込むような寝心地が特徴です。

主力は、今使っている布団やマットレスの上に敷くだけで使える「オーバーレイ(マットレスパッド)」タイプ。手軽に寝心地を改善できることから人気を博しています。独自の低反発素材「ウルトラ ヴィスコエラスティック」を使用しており、優れた衝撃吸収性と体圧分散性を実現しています。60日間の返品保証も付いているため、低反発の寝心地を気軽に試してみたいという方におすすめです。

⑮ アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)

家電製品から日用品まで幅広く手掛けるメーカーですが、寝具においてもユーザー視点に立ったコストパフォーマンスの高い製品を多く開発しています。

特に注目されるのが「エアリー」シリーズです。これは、三次元スプリング構造の「エアロキューブ®」を中材に使用したマットレスで、エアウィーヴのエアファイバー®に似た素材です。高い反発力で寝返りをサポートし、抜群の通気性を誇ります。カバーも中材も丸洗いできるため、非常に衛生的です。比較的手頃な価格で高機能なファイバー系マットレスを試せるのが最大の魅力。手軽に始められる機能性寝具を探している方や、衛生面を特に重視する方におすすめです。

寝具を長持ちさせるお手入れ方法

どんなに高品質な寝具を購入しても、適切なお手入れをしなければ、その性能は徐々に低下し、寿命も縮んでしまいます。大切な寝具を長く快適に使い続けるために、日々の簡単なお手入れを習慣にしましょう。

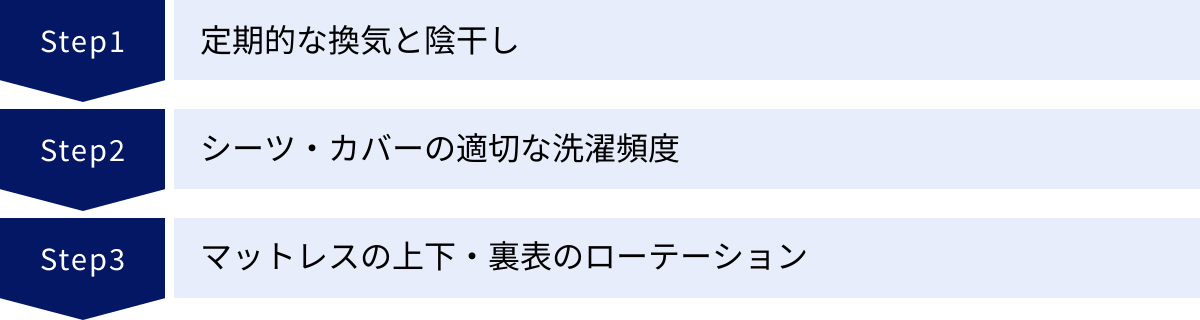

定期的な換気と陰干し

睡眠中に体から放出される汗や湿気は、寝具の大敵です。湿気が溜まると、カビやダニが繁殖しやすくなるだけでなく、寝具のへたりや不快な臭いの原因にもなります。

- 毎朝の習慣: 起きたらすぐに布団を畳むのではなく、掛け布団をめくったまま1時間ほど放置し、マットレスや敷布団にこもった湿気を飛ばしましょう。寝室の窓を開けて換気するとさらに効果的です。

- 定期的な陰干し: 週に1〜2回程度、風通しの良い日陰で寝具を干すのが理想です。直射日光は、生地や中材(特に羽毛やウレタンフォーム)を傷める原因になるため避けましょう。紫外線による殺菌効果を期待する場合は、黒い布をかけて短時間干すなどの工夫が必要です。布団乾燥機を活用するのも非常に有効な方法です。

シーツ・カバーの適切な洗濯頻度

直接肌に触れるシーツやカバー類は、皮脂、汗、フケなどを吸収し、最も汚れやすい部分です。これらはダニの餌となるため、こまめな洗濯が欠かせません。

- 洗濯の頻度: 理想は週に1回、少なくとも2週間に1回は洗濯しましょう。特に汗をかきやすい夏場は、より頻繁に洗濯するのがおすすめです。

- 洗濯のポイント: 洗濯表示を必ず確認し、素材に合った方法で洗いましょう。デリケートな素材は洗濯ネットを使用し、おしゃれ着洗いコースなどを選びます。また、洗い替えのシーツを何枚か用意しておくと、洗濯の負担が減り、習慣にしやすくなります。

マットレスの上下・裏表のローテーション

マットレスは、毎日同じ場所に体重がかかり続けると、その部分だけがへこんでしまいます。この「へたり」を防ぎ、マットレスを長持ちさせるために、定期的なローテーションが非常に重要です。

- ローテーションの頻度: 3ヶ月に1回を目安に行いましょう。

- ローテーションの方法:

- 上下を入れ替える: 頭側と足側を逆にします。

- 裏表をひっくり返す: 表面と裏面を逆にします。(※ただし、片面仕様のマットレスの場合は裏返すことはできません。製品の取扱説明書を確認してください)

- 上下と裏表を組み合わせる: 「①上下入れ替え」→「②裏返し」→「③上下入れ替え」→「④裏返し」というように、4つのパターンを順番に行うと、より均等にマットレスを使うことができます。

この一手間を加えるだけで、マットレスの寿命は大きく変わってきます。良い寝心地をできるだけ長く維持するための、最も効果的なメンテナンスと言えるでしょう。

寝具に関するよくある質問

寝具選びやメンテナンスに関して、多くの人が抱く疑問にお答えします。

寝具の買い替え時期の目安は?

寝具の寿命は、素材や品質、使用状況、お手入れの頻度によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 寝具の種類 | 寿命の目安 | 買い替えのサイン |

|---|---|---|

| 掛け布団 | 5〜15年 | 羽毛布団は5〜10年、合繊布団は3〜5年。ボリュームがなくなり暖かさを感じにくくなった、羽毛が偏ったり飛び出してきたりする、生地が傷んでいる。 |

| 敷布団 | 3〜5年 | 底つき感がある(床の硬さを感じる)、ボリュームがなくなり寝心地が悪くなった、湿っぽく重くなった。 |

| マットレス(ウレタン) | 5〜8年 | 体の形に合わせて凹んだまま戻らない、腰の部分が明らかにへたっている、寝返りが打ちにくくなった。 |

| マットレス(コイル) | 8〜12年 | スプリングがきしむ音がする、スプリングが体に当たる感じがする、表面の生地が破れている。 |

| 枕 | 1〜3年 | 頭の形にへこんだまま戻らない、中材が偏って高さが変わった、首や肩が凝るようになった、臭いや汚れが気になる。 |

これらの年数はあくまで目安です。「寝心地が悪くなった」「朝起きた時に体が痛い」「以前よりぐっすり眠れない」と感じたら、それは寿命のサインかもしれません。年数にかかわらず、買い替えを検討することをおすすめします。

ネットで寝具を購入する際の注意点は?

ネット通販は品揃えが豊富で便利ですが、実際に試せないというデメリットがあります。失敗しないために、以下の点に注意しましょう。

- サイズを正確に確認する: 特にマットレスは、ベッドフレームに合わないと大変です。現在使っているもののサイズを正確に測り、商品ページの寸法と照合しましょう。「セミシングル」「セミダブル」などの呼称はメーカーによって微妙に寸法が異なる場合があるため、必ずcm単位で確認してください。

- 商品説明を熟読する: 素材、硬さ(Nニュートンの表記など)、機能性、お手入れ方法などを詳しくチェックします。特にマットレスの硬さは重要なため、レビューだけでなく、どのような体格の人向けかといった説明も参考にしましょう。

- レビューを賢く読む: 高評価だけでなく、低評価のレビューも参考にします。ただし、個人の感想は主観的なものが多いことを忘れずに。自分と似た体格や悩みを抱える人のレビューを参考にすると、より的確な判断ができます。

- 返品・交換保証、お試し期間の有無を確認する: これが最も重要なポイントです。特にマットレスや枕など、寝心地が重要なアイテムは、体に合わなかった場合に返品・交換できるかどうかが鍵となります。最近では「100日間お試し」のようなサービスを提供するブランドが増えています。こうした保証があるブランドを選ぶと、安心して購入できます。

店舗で寝具を試す際のチェックポイントは?

店舗で寝具を試す際は、ただ横になるだけでなく、以下のポイントを意識すると、より自分に合ったものを見つけやすくなります。

- リラックスできる服装で行く: スーツやタイトな服装では、正確な寝心地は分かりません。普段寝る時に近い、ゆったりとした服装で行くのが理想です。

- 短時間ではなく、じっくり試す: 2〜3分寝ただけでは本当のフィット感は分かりません。最低でも5〜10分は横になりましょう。少し恥ずかしいかもしれませんが、快眠のためには必要なプロセスです。

- 普段の寝姿勢で試す: 仰向け、横向きなど、自分がいつも寝ている姿勢で試します。特に横向きになった時の肩や腰の圧迫感、背骨がまっすぐになっているかを確認しましょう。

- 寝返りを打ってみる: スムーズに寝返りが打てるか、数回試してみましょう。体が沈み込みすぎず、楽に動けるかがポイントです。

- 枕とマットレスをセットで試す: マットレスが変われば、最適な枕の高さも変わります。購入を検討しているマットレスの上で、枕を試すのがベストです。

- 専門スタッフに相談する: 自分の身長、体重、悩み(腰痛、肩こりなど)、寝姿勢などを正直に伝え、プロのアドバイスを求めましょう。客観的な視点から、最適な商品を提案してくれます。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための基盤です。そして、その質を大きく左右するのが、人生の3分の1の時間を共にする「寝具」に他なりません。

この記事では、快眠のための寝具選びについて、多角的な視点から詳しく解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 寝具の重要性: 寝具は体圧分散、寝姿勢の維持、寝返りのサポート、寝床内気候の調整という重要な役割を担い、睡眠の質を根本から支えています。

- 失敗しない選び方7つのポイント:

- 種類で選ぶ(何を買うか明確に)

- 季節に合わせて選ぶ(夏用・冬用)

- 素材で選ぶ(天然素材 vs 化学繊維)

- 機能性で選ぶ(衛生、洗濯、吸湿性)

- 体型に合った硬さを選ぶ(マットレス)

- 寝姿勢に合った高さを選ぶ(枕)

- 寝返りのしやすさで選ぶ(反発力)

- ブランド選び: 老舗の信頼性、最新技術の機能性、コストパフォーマンスなど、各ブランドの特徴を理解し、自分の価値観に合ったものを選びましょう。

- 購入後のメンテナンス: 定期的な換気やローテーション、シーツの洗濯を習慣にすることで、寝具は長持ちし、快適な状態を維持できます。

たくさんの情報をお伝えしましたが、最も大切なことは「寝具選びは、健康への投資である」という意識を持つことです。価格だけで選ぶのではなく、自分の体とじっくり向き合い、最適なパートナーを見つけるための時間と労力を惜しまないでください。

今回ご紹介した選び方のポイントやブランド情報を参考に、ぜひあなたにとって最高の寝具を見つけ出してください。最終的には、オンラインのお試し期間を利用したり、店舗で実際に寝心地を確かめたりして、自分の体が「これだ」と感じるものを選ぶことが成功の鍵です。

質の高い睡眠を手に入れることで、あなたの明日が、そして未来が、より一層輝くものになることを心から願っています。