「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」「布団に入ってもなかなか寝つけない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える深刻な問題です。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを高めるために不可欠ですが、ストレスや不規則な生活習慣によって、その質は容易に低下してしまいます。

このような悩みを解決する手段の一つとして注目されているのが「睡眠サプリ」です。ドラッグストアやオンラインで手軽に購入できるため、試してみたいと考える方も多いでしょう。しかし、その一方で「本当に効果があるのか」「睡眠薬とは何が違うのか」「種類が多すぎてどれを選べば良いか分からない」といった疑問や不安の声も少なくありません。

この記事では、睡眠サプリに関するあらゆる疑問に答えるべく、その基本的な知識から、睡眠薬との違い、期待できる効果、そして自分に合った製品を選ぶための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。科学的根拠に基づいた成分の働きや、安全な利用法、さらにはサプリと併用したい生活習慣についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、睡眠サプリに対する正しい知識が身につき、数ある製品の中から自信を持って自分に最適な一つを選べるようになるでしょう。 睡眠の悩みを解消し、すっきりとした毎日を手に入れるための一歩を、ここから踏み出してみましょう。

目次

睡眠サプリとは

睡眠サプリについて深く理解するためには、まずその定義と、しばしば混同されがちな睡眠薬との違いを明確に把握することが重要です。また、一言で「睡眠サプリ」と言っても、法律上の分類によっていくつかの種類に分けられることを知っておく必要があります。ここでは、睡眠サプリの基本的な位置づけと種類について詳しく解説します。

睡眠薬との違い

睡眠の悩みを解決するアイテムとして、睡眠サプリと睡眠薬はよく比較されますが、この二つは全く異なるものです。その違いを正しく理解することは、安全かつ効果的に製品を利用するための第一歩です。主な違いは「目的」「法的分類」「作用」「入手方法」「副作用」の5つの点にあります。

| 比較項目 | 睡眠サプリ | 睡眠薬 |

|---|---|---|

| 目的 | 睡眠の質(眠りの深さ、起床時の眠気など)の改善をサポートする | 不眠症の「治療」を目的とする |

| 法的分類 | 食品(健康食品、機能性表示食品など) | 医薬品(処方薬、市販薬) |

| 作用 | 穏やかに働きかけ、心身をリラックスさせたり、睡眠リズムを整えたりする | 脳の中枢神経に直接作用し、強制的に眠気を誘発する |

| 入手方法 | ドラッグストア、オンラインストアなどで誰でも購入可能 | 医師の処方箋が必要(一部、薬剤師の指導のもと購入可能な市販薬もあり) |

| 副作用 | 基本的に重篤な副作用は少ないが、体質や過剰摂取により不調が出る可能性はある | 眠気の持ち越し、ふらつき、記憶障害、依存性などのリスクがある |

最も大きな違いは、睡眠サプリが「食品」であるのに対し、睡眠薬は「医薬品」であるという点です。 睡眠薬は、不眠症という病気の治療を目的として、脳の神経活動を抑制するなど強力な作用機序を持ちます。そのため、効果がシャープに現れる一方で、翌日への眠気の持ち越しや、長期使用による依存性といった副作用のリスクも伴います。原則として医師の診断と処方箋がなければ入手できません。

一方、睡眠サプリはあくまで食品の範疇であり、その目的は治療ではなく「健康維持のサポート」です。含まれる成分は、GABAやテアニンといったアミノ酸、ハーブ抽出物など、食品由来のものが中心です。これらの成分が、ストレスを和らげたり、リラックス状態を促したり、体内時計のリズムを整えたりすることで、自然な眠りを穏やかにサポートし、睡眠の質を高めることを目指します。

医薬品のような強制的な作用はないため、効果の現れ方はマイルドで、即効性を期待するものではありません。しかし、その分、副作用や依存性のリスクが低く、ドラッグストアなどで手軽に購入できるのが大きなメリットです。慢性的な不眠で日常生活に支障が出ている場合は医療機関を受診すべきですが、「最近寝つきが悪い」「眠りが浅い気がする」といった比較的軽度な悩みに対して、まず試してみる選択肢として適しているのが睡眠サプリだと言えるでしょう。

睡眠サプリの種類

「睡眠サプリ」と総称される製品は、食品衛生法や健康増進法といった法律に基づき、主に「機能性表示食品」「栄養機能食品」「健康食品(いわゆる健康食品)」の3つに分類されます。この分類は、製品の信頼性や期待できる効果を見極める上で非常に重要な指標となります。

機能性表示食品

現在、睡眠の質の改善を謳うサプリメントの多くが、この「機能性表示食品」に該当します。

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示するものとして、販売前に消費者庁長官に届け出がされた食品です。国が個別に審査・許可した特定保健用食品(トクホ)とは異なり、あくまで事業者の責任で安全性や機能性の評価が行われます。

パッケージには、「本品には〇〇(機能性関与成分名)が含まれます。〇〇には、睡眠の質(△△)を高める機能があることが報告されています。」といった具体的な機能性の表示が許可されています。この表示がある製品は、その機能性について、査読付きの学術論文など、一定レベルの科学的エビデンスが存在することを示しており、消費者にとっては製品選びの信頼できる目安となります。

睡眠関連の機能性表示食品では、「GABA」「L-テアニン」「ラフマ由来ヒペロシド・イソクエルシトリン」といった成分が「機能性関与成分」として届け出られていることが多く、それぞれ「一時的な精神的ストレスの緩和」「睡眠の質の向上(起床時の疲労感や眠気の軽減)」「睡眠の質(眠りの深さ)の向上」といった機能性が表示されています。

(参照:消費者庁 機能性表示食品に関する情報)

栄養機能食品

栄養機能食品は、一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が、国が定めた基準量を満たしている場合に、その栄養成分が持つ機能をパッケージに表示できる食品です。例えば、カルシウムなら「骨や歯の形成に必要な栄養素です」、ビタミンB6なら「たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」といった定められた文言を表示できます。

この制度は、高齢化やライフスタイルの変化により、通常の食事で必要な栄養素を摂取することが難しい人々が、栄養補給のために食品を選ぶ際の助けとなることを目的としています。

睡眠に直接的な効果を謳うものではありませんが、例えば、神経の興奮を抑える働きのあるカルシウムやマグネシウム、睡眠ホルモン「メラトニン」の生成に関わるビタミンB6など、心身のコンディションを整え、間接的に健やかな眠りをサポートする栄養素を含む製品がこれに該当する場合があります。特定の機能性を期待するというよりは、日々の食生活で不足しがちな栄養素を補う目的で選ばれることが多いでしょう。

健康食品

機能性表示食品や栄養機能食品のように、国の制度に基づいた特定の機能性表示が許可されていない食品全般を、一般に「健康食品」または「いわゆる健康食品」と呼びます。

これらの製品は、「健康維持をサポート」「おやすみ前のリラックスに」といった、やや曖昧で間接的な表現でアピールされることが多く、「睡眠の質を改善する」といった直接的な機能性を謳うことは法律で禁じられています。

もちろん、この分類に含まれる製品の中にも、カモミールやバレリアンといった伝統的に利用されてきたハーブなど、リラックスをサポートする成分を含む優れたものは多数存在します。しかし、機能性表示食品と比較すると、機能性に関する科学的根拠のレベルや、安全性に関する情報開示の度合いが事業者によってまちまちであるという側面もあります。そのため、製品を選ぶ際には、どのような成分がどのくらい含まれているのか、製造元の信頼性などをより慎重に確認する必要があります。

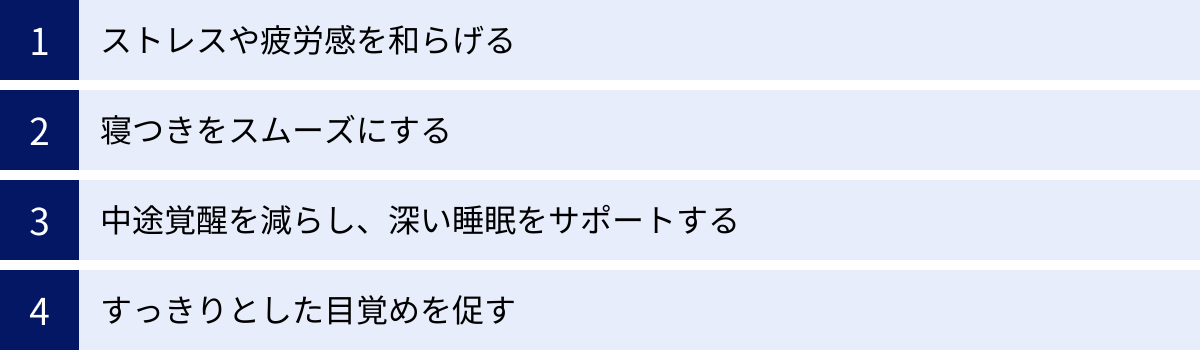

睡眠サプリに期待できる主な効果

睡眠サプリは医薬品ではないため、病気を治療する効果はありません。しかし、科学的に機能性が報告されている成分を摂取することで、睡眠に関する様々な悩みをサポートする効果が期待できます。ここでは、機能性表示食品として届け出られている内容を中心に、睡眠サプリに期待できる主な4つの効果について詳しく解説します。

ストレスや疲労感を和らげる

現代社会において、睡眠の質を低下させる最大の要因の一つが「ストレス」です。仕事や人間関係などから生じる精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱します。具体的には、体を活動的にする「交感神経」が優位な状態が続き、心身をリラックスさせる「副交感神経」への切り替えがうまくいかなくなります。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

このようなストレスにアプローチする成分として代表的なのが「GABA(ギャバ)」や「L-テアニン」です。

GABAは、正式名称をγ-アミノ酪酸(Gamma-Aminobutyric Acid)といい、私たちの脳内にも存在する抑制系の神経伝達物質です。興奮した神経を落ち着かせ、リラックス状態をもたらす働きがあります。機能性表示食品としてのGABAには、「事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能」が報告されています。日中のストレスを軽減することで、夜の自然な眠りへとスムーズに移行しやすくなることが期待されます。

一方、L-テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、お茶を飲んだ時に感じる「ほっとする感覚」の源となる成分です。L-テアニンには、脳内でリラックス状態の指標とされる「α波」を増加させる作用が確認されています。これにより、就寝前のリラックスをサポートし、睡眠の質を高める(起床時の疲労感や眠気を軽減する)効果が報告されています。

このように、ストレスや疲労感を緩和する成分を含むサプリは、特に日々のプレッシャーや緊張感から寝つきの悪さを感じている方にとって、心強い味方となるでしょう。

寝つきをスムーズにする

布団に入ってから何時間も目が冴えて眠れない、いわゆる「入眠困難」も多くの人が抱える悩みです。この原因は、前述のストレスに加え、体内時計の乱れや、就寝時に体の深部体温が十分に下がらないことなどが挙げられます。

質の高い睡眠のためには、日中に高まった体の中心部の温度(深部体温)が、就寝に向けてスムーズに低下することが重要です。手足の血管が拡張して熱が放出されることで深部体温は下がり、自然な眠気が訪れます。

この入眠プロセスをサポートする成分として知られているのが「グリシン」や「クロセチン」です。

グリシンは、私たちの体内で作られる非必須アミノ酸の一種で、コラーゲンの主要な構成要素としても知られています。グリシンを就寝前に摂取すると、末梢(手足)の血流量を増やし、体の熱放散を促進することで、深部体温を効率的に低下させる働きがあることが研究で示唆されています。これにより、スムーズな入眠が促され、睡眠の質が向上すると考えられています。機能性表示食品としては、「すみやかな入眠と深い眠りをもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善、睡眠時間の延長)に役立つ」といった届け出がされています。

また、クチナシの果実やサフランに含まれる天然の色素成分であるクロセチンにも、寝つきをサポートする効果が期待されています。クロセチンは、就寝と起床のリズムを整える働きが報告されており、スムーズな入眠を助け、結果として睡眠全体の質を高めることに繋がります。

これらの成分は、特に「ベッドに入っても目が冴えてしまう」「眠りにつくまでに時間がかかる」といった悩みを持つ方におすすめです。

中途覚醒を減らし、深い睡眠をサポートする

「夜中に何度も目が覚めてしまう」「ぐっすり眠れた気がしない」といった中途覚醒や浅い眠りの悩みは、睡眠の満足度を大きく下げる原因となります。睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」があり、これらが一晩に数回繰り返されます。特に、眠り始めに現れるノンレム睡眠(深睡眠)は、脳と体の疲労回復に最も重要な時間帯です。この深い眠りが不足すると、いくら長く寝ても疲れが取れにくくなります。

このような「眠りの深さ」にアプローチする成分として、「ラフマ由来ヒペロシド」および「ラフマ由来イソクエルシトリン」が注目されています。

ラフマは、中央アジアの乾燥地帯に自生する植物で、古くから健康茶として飲用されてきました。このラフマの葉から抽出される成分には、脳内のセロトニン濃度を高める働きがあることが分かっています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させる働きを持つだけでなく、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の原料にもなります。

この作用機序により、ラフマ由来成分は「睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ」という機能性が報告されています。具体的には、ノンレム睡眠の時間を増やすことで、夜中に目が覚める回数を減らし、ぐっすりと安定した睡眠をサポートする効果が期待できます。

「眠りが浅くて、小さな物音でも起きてしまう」「長時間寝ても熟睡感がない」といった悩みを持つ方は、ラフマ由来成分を含むサプリを試してみる価値があるでしょう。

すっきりとした目覚めを促す

質の高い睡眠は、夜ぐっすり眠れるだけでなく、朝すっきりと目覚められるかどうかも重要なポイントです。「朝起きるのが辛い」「目覚ましが鳴ってもなかなか布団から出られない」「午前中から頭がぼーっとする」といった症状は、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。

睡眠全体の質が向上すれば、結果として目覚めの爽快感も得られやすくなりますが、特に「起床時のコンディション」に特化してアプローチする成分も存在します。その代表格が「アスパラガス由来抽出物」です。

アスパラガスから特殊な製法で抽出されるこの成分には、就寝・起床リズムを整えるのを助ける機能や、睡眠の質を高める(例えば、起床時の爽快感につながる深い眠りなど)機能、そして起床時の眠気を軽減する機能が報告されています。

この成分は、ストレスなどによって体内で増加する「ヒートショックプロテイン(HSP)」というタンパク質の発現を制御することで、睡眠と覚醒のサイクルを正常化させると考えられています。これにより、睡眠の質が改善し、翌朝のすっきりとした目覚めに繋がるのです。

「夜は眠れているはずなのに、朝の目覚めが悪い」と感じている方は、こうした起床時の状態に着目した成分を含むサプリが適しているかもしれません。睡眠サプリは、単に眠りを誘うだけでなく、睡眠全体のサイクルを整え、日中のパフォーマンス向上にまで貢献するポテンシャルを秘めているのです。

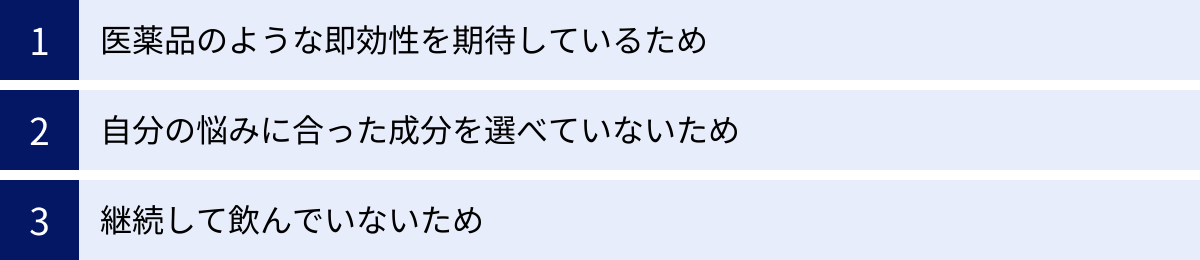

睡眠サプリは効果なし?嘘だと言われる3つの理由

「睡眠サプリを試したけれど、全く効果がなかった」「睡眠サプリなんて嘘だ」という声が聞かれることがあります。手軽に試せる分、期待外れに終わってしまうケースも少なくないようです。しかし、効果を感じられなかった背景には、いくつかの共通した誤解や使い方の問題が隠されていることがほとんどです。ここでは、睡眠サプリが「効果なし」と言われてしまう主な3つの理由を掘り下げ、その誤解を解いていきます。

① 医薬品のような即効性を期待しているため

睡眠サプリが効果なしと感じる最も大きな理由は、「睡眠薬(医薬品)と同じような即効性を期待してしまっている」ことです。 この誤解が、多くの失望感を生んでいます。

前述の通り、睡眠薬は不眠症という「病気」を治療するために、脳の中枢神経に直接作用し、強制的に眠気を引き起こします。そのため、服用後30分〜1時間程度で効果が現れるものが多く、その変化は非常にシャープです。

一方で、睡眠サプリはあくまで「食品」です。その役割は、体質を穏やかに改善し、体が本来持っている自然な眠りの力を引き出すのをサポートすることにあります。GABAやテアニンが心身をリラックスさせたり、グリシンが深部体温の低下を助けたりすることで、眠りやすい環境を体内から整えていく、というアプローチです。

このプロセスは、薬のように強制的なものではないため、効果の現れ方は非常にマイルドです。飲んだその日に劇的に眠れるようになる、というケースは稀で、多くの場合、ある程度の期間、継続して摂取することで、徐々に「そういえば最近、寝つきが良くなったかも」「朝の目覚めがすっきりしてきたな」といった変化を感じられるようになります。

睡眠サプリは、体質改善を目指す漢方薬や、日々の食事改善に近いイメージで捉えるのが正解です。 睡眠薬のような即効性や強制的な作用を求めている場合、睡眠サプリでは期待に応えられず、「効果がない」という結論に至ってしまうのです。まずは、この根本的な違いを理解することが、睡眠サプリと上手に付き合うための第一歩となります。

② 自分の悩みに合った成分を選べていないため

一言で「睡眠の悩み」と言っても、その原因や現れ方は人それぞれです。

- Aさん: 仕事のプレッシャーで常に頭が緊張していて、布団に入っても仕事のことがぐるぐる巡って眠れない。(ストレス・緊張タイプ)

- Bさん: 夜更かしが習慣になっていて、生活リズムが乱れ、いざ早く寝ようとしても体が全く眠るモードにならない。(体内時計の乱れタイプ)

- Cさん: 眠りにはつけるが、夜中に何度も目が覚めてしまい、朝にはぐったり疲れている。(中途覚醒・浅い眠りタイプ)

- Dさん: 加齢とともに眠りが浅くなった気がする。若い頃のようにぐっすり眠れない。(加齢による変化タイプ)

このように、悩みの原因が異なれば、アプローチすべきポイントも変わってきます。そして、睡眠サプリに含まれる機能性関与成分も、それぞれ得意な分野が異なります。

- ストレス・緊張タイプなら、リラックス効果の高い「GABA」や「L-テアニン」が適しているでしょう。

- 体内時計の乱れタイプには、入眠をサポートする「グリシン」や、就寝・起床リズムを整える「クロセチン」「アスパラガス由来抽出物」が有効かもしれません。

- 中途覚醒・浅い眠りタイプであれば、「眠りの深さ」にアプローチする「ラフマ由来成分」がマッチする可能性が高いです。

もし、ストレスで眠れないAさんが、なんとなく評判の良さそうな「ラフマ由来成分」のサプリを選んだとしても、ストレスそのものを直接緩和する効果は限定的かもしれません。逆に、眠りの浅さに悩むCさんが「GABA」のサプリを選んでも、期待したほどの熟睡感は得られないかもしれません。

このように、自分の悩みの原因と、選んだサプリの成分の働きがミスマッチを起こしているケースが、「効果なし」と感じる大きな原因の一つです。 テレビCMや広告のイメージだけで選ぶのではなく、「なぜ自分は眠れないのか?」を一度立ち止まって考え、その原因に合った成分が配合されているかを確認することが、効果を実感するための重要な鍵となります。

③ 継続して飲んでいないため

①の「即効性の期待」とも関連しますが、効果を実感する前に飲むのをやめてしまうというのも、非常によくあるケースです。

睡眠サプリは、体質を穏やかに整えていくものです。数日、あるいは1〜2週間飲んだだけでは、明確な変化を感じられないことも少なくありません。メーカーの公式サイトや製品パッケージにも、「まずは1ヶ月〜3ヶ月程度、継続してお試しください」といった主旨の記載がされていることがほとんどです。

私たちの体には、長年の生活習慣によって作られたリズムや癖が染みついています。乱れた睡眠リズムや、ストレスに過敏になった心身の状態が、サプリを数回飲んだだけで劇的にリセットされることはありません。サプリの成分が体に行き渡り、本来の働きを発揮して、体内のバランスが少しずつ良い方向へシフトしていくには、どうしてもある程度の時間が必要です。

例えば、ダイエットのために食事改善や運動を始めても、翌日に体重が5kg減ることはありません。筋トレをしても、翌日に筋肉ムキムキにはなりません。それと同じで、睡眠サプリも「継続は力なり」の世界なのです。

最初の1週間で効果を感じられなかったからといって、「やっぱり嘘だった」「自分には合わない」と諦めてしまうのは非常にもったいないことです。もちろん、体に合わない(胃がもたれる、アレルギーが出るなど)場合はすぐに中止すべきですが、そうでない限りは、少なくとも製品が推奨する期間は、用法・用量を守って飲み続けてみることが重要です。

焦らず、じっくりと自分の体の変化と向き合う姿勢が、睡眠サプリの効果を最大限に引き出すためには不可欠です。「効果がない」と感じている人の多くは、実は効果が現れる一歩手前で、自らそのチャンスを断ってしまっているのかもしれません。

睡眠の質を高める代表的な機能性関与成分7選

睡眠サプリを選ぶ上で最も重要なのが、配合されている「機能性関与成分」を理解することです。ここでは、消費者庁に機能性が届け出られている代表的な7つの成分について、それぞれの特徴や働き、どのような悩みに適しているかを詳しく解説します。

① GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid / γ-アミノ酪酸)は、私たちの脳内に元々存在し、神経の興奮を鎮める「抑制性神経伝達物質」として働くアミノ酸の一種です。トマトやカカオ、発酵食品などにも含まれています。

- 主な働き・作用機序

GABAは、ストレスなどによって過剰に働く「交感神経」の活動を抑え、心身をリラックスさせる「副交感神経」を優位にする働きがあります。これにより、高ぶった神経が静まり、心拍数や血圧の上昇が穏やかになります。このリラックス効果が、スムーズな入眠をサポートします。 - 報告されている機能性

消費者庁のデータベースには、GABAに関する複数の機能性が届け出られています。睡眠関連では、主に以下の3つが挙げられます。- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能

- 仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能

- 血圧が高めの方の血圧を下げる機能

このように、睡眠の質の直接的な向上だけでなく、その妨げとなるストレスや疲労感の緩和にもアプローチできるのがGABAの大きな特徴です。

- こんな人におすすめ

- 仕事のプレッシャーや人間関係で、常に精神的な緊張を感じている人

- 考え事が頭を巡って、なかなか寝つけない人

- 日中のストレスによる疲労感を軽減したい人

GABAは、特に「ストレス」が睡眠の質の低下に繋がっていると感じる方にとって、第一の選択肢となりうる成分です。

② L-テアニン

L-テアニンは、玉露や抹茶などの緑茶に豊富に含まれるアミノ酸の一種です。お茶を飲んだときに感じる、穏やかな旨味や「ほっとする」感覚の元となる成分として知られています。

- 主な働き・作用機序

L-テアニンを摂取すると、脳がリラックスした状態の時に多く発生する「α波」が増加することが研究で確認されています。このα波の増加が、心身の緊張を和らげ、穏やかな気分をもたらします。また、興奮性の神経伝達物質であるグルタミン酸の働きを抑制することも、リラックス効果に関与していると考えられています。 - 報告されている機能性

機能性表示食品としては、主に以下のような機能性が報告されています。- 夜間の健やかな眠り(睡眠)をサポートする

- 一過性の作業にともなうストレスをやわらげる

- 起床時の疲労感や眠気を軽減する

GABAが神経の興奮を直接「抑える」イメージなのに対し、L-テアニンは脳を「リラックスモード」に切り替えるようなイメージです。結果として、寝つきが良くなり、朝の目覚めがすっきりする効果が期待できます。

- こんな人におすすめ

- カフェインを摂ると眠れなくなるなど、刺激に敏感な人

- 就寝前にリラックスする時間を持ちたい人

- 朝起きた時の疲労感やだるさが気になる人

L-テアニンは、穏やかなリラックス効果を求める方や、起床時のコンディションを改善したい方におすすめの成分です。

③ グリシン

グリシンは、人間の体を構成するタンパク質の元となる「非必須アミノ酸」の一つです。エビやホタテなどの魚介類に多く含まれており、甘みがあるのが特徴です。

- 主な働き・作用機序

グリシンの最も特徴的な働きは、体の中心部の温度である「深部体温」を効率的に下げることです。人は、眠りにつく際に手足などの末梢血管を広げて熱を放出し、深部体温を下げることで、脳と体を休息モードに切り替えます。グリシンには、この末梢の血流を増加させる作用があり、熱放散を促してスムーズな入眠を助けます。 - 報告されている機能性

機能性表示食品としては、以下のような届け出がされています。- すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善、睡眠時間の延長)に役立つ

- 起床時の爽快感のある目覚めをサポートする

深部体温を速やかに下げることで、眠りの最初の段階で現れる最も深いノンレム睡眠(深睡眠)に到達しやすくなり、睡眠全体の質が向上すると考えられています。

- こんな人におすすめ

- 布団に入っても手足が冷えてなかなか寝つけない人

- 寝つきが悪く、入眠までに時間がかかる人

- ぐっすり眠れたという「熟睡感」を得たい人

グリシンは、特に「寝つきの悪さ」に悩んでおり、科学的なアプローチで入眠をサポートしたい方に適した成分です。

④ トリプトファン

トリプトファンは、体内で生成することができない「必須アミノ酸」の一つです。乳製品、大豆製品、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。

- 主な働き・作用機序

トリプトファンの最大の特徴は、体内で「セロトニン」と「メラトニン」という2つの重要な物質の原料になることです。- セロトニン: 日中に脳内で作られ、精神を安定させ、幸福感をもたらすことから「幸せホルモン」と呼ばれます。

- メラトニン: 夜になると、セロトニンを元に作られるホルモンで、自然な眠りを誘うことから「睡眠ホルモン」と呼ばれます。

つまり、トリプトファンを十分に摂取することは、日中の心の安定と、夜の健やかな眠りの両方にとって不可欠なのです。

- 報告されている機能性

トリプトファンそのものが単独で睡眠の質の改善を謳う機能性表示食品は多くありませんが、他の成分と組み合わせて配合されることがよくあります。機能性としては「一時的な精神的疲労感の緩和」などが報告されています。 - こんな人におすすめ

- 食生活が不規則で、タンパク質が不足しがちな人

- 気分の浮き沈みが激しく、精神的に不安定になりがちな人

- 自然な体内リズムを整える根本的なアプローチをしたい人

トリプトファンは、サプリで直接的に睡眠を改善するというよりは、良い睡眠のための「土台作り」をサポートする栄養素と考えると良いでしょう。

⑤ ラフマ由来ヒペロシド・イソクエルシトリン

ラフマは、中国の新疆ウイグル自治区などに自生するキョウチクトウ科の植物です。その葉は「燕龍茶(ヤンロンチャ)」として古くから健康のために飲用されてきました。このラフマの葉から抽出されるポリフェノールの一種が、「ヒペロシド」と「イソクエルシトリン」です。

- 主な働き・作用機序

ラフマ由来のこれらの成分は、脳内のセロトニン(精神安定ホルモン)の分解を抑制し、その濃度を増やす働きがあると考えられています。セロトニンが増えることで精神的な安定が得られるだけでなく、夜にはセロトニンが睡眠ホルモン「メラトニン」に変換されるため、睡眠と覚醒のリズムが整いやすくなります。 - 報告されている機能性

機能性表示食品としての届け出表示は非常に明確で、以下の通りです。- 睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ

多くの臨床試験で、ノンレム睡眠の割合を増やし、中途覚醒を減少させる効果が示唆されています。

- 睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ

- こんな人におすすめ

- 夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」に悩む人

- 長時間寝ても疲れが取れず、「ぐっすり眠れた感」がない人

- 年齢とともに眠りが浅くなったと感じる人

ラフマ由来成分は、「眠りの深さ」に特化してアプローチしたい場合に最も適した成分の一つです。

⑥ クロセチン

クロセチンは、クチナシの果実やサフランのめしべに含まれる、黄色の天然色素成分です。カロテノイドの一種であり、強い抗酸化作用を持つことでも知られています。

- 主な働き・作用機序

クロセチンの睡眠に対する作用の詳細はまだ研究途上ですが、活動と休息のメリハリをつける、いわゆる「サーカディアンリズム(体内時計)」の調整に関与していると考えられています。また、目のピント調節機能をサポートする効果も報告されており、PCやスマホによる眼精疲労の緩和が、間接的にリラックスや入眠のしやすさに繋がる可能性も指摘されています。 - 報告されている機能性

睡眠関連の機能性表示としては、以下のようなものがあります。- 良質な眠りをサポートする(中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くする)

- 起床時の眠気や疲労感を和らげる

- こんな人におすすめ

- 生活リズムが不規則で、寝る時間や起きる時間がバラバラな人

- 夜中に目が覚めやすい人

- 日中のPC作業などで目の疲れを感じている人

クロセチンは、体内リズムを整え、中途覚醒を減らしたい人に適した成分です。

⑦ アスパラガス由来抽出物

アスパラガス由来抽出物は、その名の通り、野菜のアスパラガスから特定の酵素処理によって抽出された成分です。正式には「アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン」などと呼ばれます。

- 主な働き・作用機序

この成分は、細胞がストレスを受けた際に増加する「ヒートショックプロテイン(HSP70)」というタンパク質の過剰な発生を抑える働きがあることが分かっています。HSP70の増加は、睡眠と覚醒のサイクルの乱れに関与していると考えられており、この働きを正常化することで、体内時計が整い、睡眠の質が向上するとされています。 - 報告されている機能性

機能性表示食品としては、特に「起床時」のコンディション改善に焦点を当てた、以下のようなユニークな機能性が報告されています。- 就寝・起床リズムを整える

- 睡眠の質を高める(起床時の爽快感につながる深い眠りなど)

- 起床時の眠気を軽減する

- こんな人におすすめ

- 睡眠時間は足りているはずなのに、朝すっきりと起きられない人

- 午前中に頭がぼーっとして、仕事や勉強に集中できない人

- 不規則なシフト勤務などで、睡眠リズムが乱れがちな人

アスパラガス由来抽出物は、「朝の目覚め」に特化した悩みを抱える方にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

後悔しない睡眠サプリの選び方4つのポイント

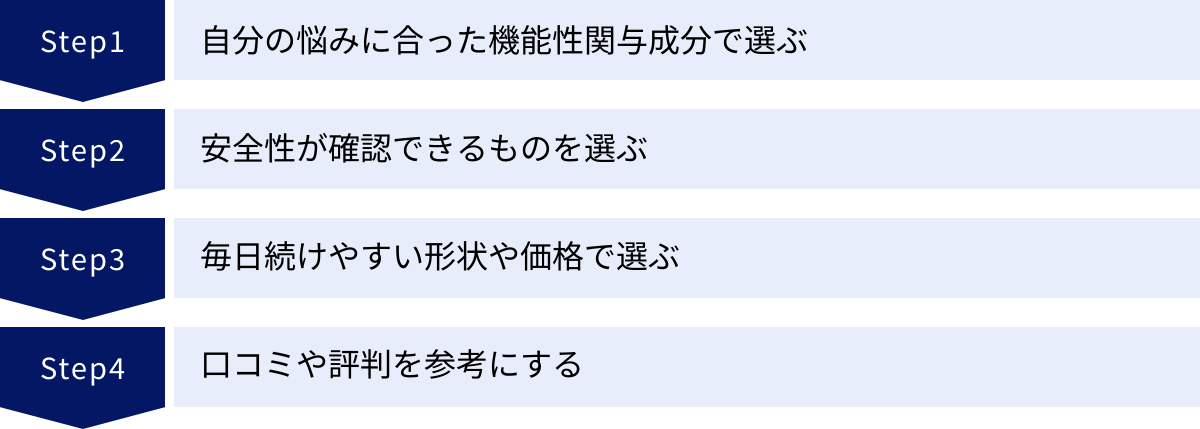

数多くの睡眠サプリが市場に出回る中、どれを選べば良いのか迷ってしまうのは当然です。広告やパッケージのイメージだけで選んで後悔しないために、自分に合った製品を見つけるための具体的な4つのポイントを解説します。

① 自分の悩みに合った機能性関与成分で選ぶ

これまで解説してきたように、睡眠サプリの効果を実感するためには、自分の悩みの原因と、成分の働きをマッチさせることが最も重要です。まずは自分がどのタイプの悩みを抱えているのかを自己分析し、それに合った機能性関与成分を特定することから始めましょう。

ストレスが気になるなら「GABA」「L-テアニン」

日中の仕事や人間関係によるプレッシャー、将来への不安など、精神的なストレスが原因で寝つきが悪くなっているタイプの方には、リラックス効果の高い成分がおすすめです。

- GABA: 興奮した神経を直接的に鎮める働きがあります。「常に頭が緊張している」「考え事が止まらない」という方に向いています。一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能も報告されているため、日中のパフォーマンスも気になる方にも適しています。

- L-テアニン: 脳をリラックスモード(α波優位)に導く働きがあります。「就寝前にほっと一息ついて、穏やかな気分で眠りにつきたい」という方におすすめです。起床時の疲労感を軽減する効果も期待できます。

寝つきの悪さが気になるなら「グリシン」「クロセチン」

布団に入ってから眠りにつくまでに1時間以上かかるなど、入眠に困難を感じているタイプの方には、眠りへの移行を物理的にサポートする成分が有効です。

- グリシン: 体の深部体温を効率的に下げることで、自然な眠気を誘発します。「手足が冷えて眠れない」「体が火照って寝つけない」といった、体温調節がうまくいっていないと感じる方に特に効果が期待できます。

- クロセチン: 乱れた体内時計(サーカディアンリズム)を整える働きが報告されています。「夜更かし癖が抜けない」「生活リズムが不規則で眠る時間が定まらない」という方が、眠りに入るための体のスイッチを正常化するのに役立ちます。

眠りの深さが気になるなら「ラフマ由来成分」

睡眠時間は確保できているはずなのに、夜中に何度も目が覚めたり、朝起きた時に熟睡感がなかったりするタイプの方には、「睡眠の質」そのものにアプローチする成分が適しています。

- ラフマ由来ヒペロシド・イソクエルシトリン: 「睡眠の質(眠りの深さ)の向上」という、非常に的を絞った機能性が報告されています。深いノンレム睡眠の時間を増やし、中途覚醒を減らす効果が期待できるため、「眠りが浅い」という悩みに最も直接的に応えてくれる成分の一つです。

このように、まずは自分の悩みを明確にし、それに合った主役級の成分が配合されている製品を選ぶことが、失敗しないための第一歩です。

② 安全性が確認できるものを選ぶ

毎日口にするものだからこそ、サプリメントの安全性は絶対に妥協できないポイントです。品質が保証された、信頼できる製品を選ぶための2つの基準を確認しましょう。

機能性表示食品を選ぶ

すでにお伝えした通り、「機能性表示食品」は、事業者が科学的根拠を消費者庁に提出し、受理された製品です。これは、その製品に表示されている機能性について、一定レベルの科学的データが存在することを意味します。

また、機能性の根拠だけでなく、製造工程の管理や、健康被害が出た際の報告体制なども届け出の要件に含まれています。つまり、機能性表示食品であることは、効果の期待値だけでなく、安全性に関する一定の基準をクリアしている証拠とも言えます。

もちろん、「いわゆる健康食品」の中にも優れた製品はありますが、情報が限られる中で消費者が品質を見極めるのは困難です。特に睡眠サプリを初めて試す場合は、パッケージに「機能性表示食品」と明記されている製品を選ぶのが最も確実で安心な方法と言えるでしょう。

GMP認定工場で製造されているか確認する

GMP(Good Manufacturing Practice)とは、「適正製造規範」と訳され、原材料の受け入れから製造、出荷に至るまでの全工程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準のことです。

医薬品の世界ではGMPに準拠した製造が義務付けられていますが、健康食品(サプリメント)においては任意です。しかし、消費者の安全志向の高まりを受け、自主的にGMP認定を取得する工場が増えています。

GMP認定工場で製造された製品は、以下のような点で品質が保証されています。

- 表示通りの成分が、表示通りの量だけきちんと配合されている。

- 有害な汚染物質(重金属など)や微生物が混入していない。

- 品質にばらつきがなく、どの製品も均一に作られている。

製品の公式サイトやパッケージに「GMP認定工場製造」といったマークや記載があるかどうかを確認しましょう。このマークは、その製品が厳しい品質管理基準のもとで作られていることの証明であり、安全性を重視する上で非常に重要なチェックポイントです。

③ 毎日続けやすい形状や価格で選ぶ

睡眠サプリは、継続して摂取することで効果を発揮するものです。そのため、いくら成分や安全性が優れていても、続けられなければ意味がありません。「続けやすさ」を左右する2つの要素、形状と価格についてもしっかりと検討しましょう。

- 形状(タイプ)

睡眠サプリには、様々な形状があります。それぞれの特徴を理解し、自分のライフスタイルに合ったものを選びましょう。- 錠剤・カプセル: 最も一般的なタイプ。味や匂いが気にならず、水で手軽に飲めるのがメリット。持ち運びにも便利です。粒の大きさが製品によって異なるため、大きな錠剤を飲むのが苦手な方は小粒のものを選ぶと良いでしょう。

- 粉末(顆粒): 水に溶かしたり、そのまま口に含んだりして飲むタイプ。吸収が早いと言われることもあります。味付きのものも多く、ジュース感覚で飲める製品もありますが、味が好みに合わないと続けるのが苦痛になる可能性も。

- ドリンク: 就寝前のリラックスタイムに飲むのに適しています。味や飲みごたえがあるため満足感を得やすいですが、他のタイプに比べて価格が高めになる傾向があり、糖分が含まれている場合もあるため成分表示の確認が必要です。

- ゼリー: 水なしで手軽に摂取でき、おやつ感覚で続けやすいのが魅力です。

- 価格

睡眠サプリは、少なくとも1ヶ月から3ヶ月は継続することが推奨されます。そのため、毎月無理なく支払い続けられる価格帯の製品を選ぶことが非常に重要です。

初回は安くても、2回目以降は高額になる定期購入プランなどもあるため、購入前には必ずトータルのコストを確認しましょう。1日あたりのコストを計算してみるのもおすすめです。高価な製品が必ずしも優れているとは限りません。まずは1ヶ月分を購入してみて、味や飲みやすさ、体への影響などを確認し、続けられそうだと感じたら定期購入などを検討するのが賢明な方法です。

④ 口コミや評判を参考にする

公式サイトの情報だけでは分からない「リアルな使用感」を知るために、口コミや評判を参考にするのも有効な手段です。ただし、鵜呑みにせず、賢く活用するための注意点があります。

- 参考になる口コミ

- 味や匂い、飲みやすさ: 「ラムネのようで美味しい」「少し薬草のような香りがする」「粒が大きくて飲みにくい」といった感想は、継続できるかどうかを判断する上で非常に参考になります。

- パッケージの使いやすさ: 「チャックが閉めにくい」「瓶なので持ち運びにくい」などの情報は、日々の使い勝手に関わります。

- メーカーの対応: 「問い合わせに丁寧に対応してくれた」「解約がスムーズだった」といったカスタマーサポートに関する評判も、安心して購入するための判断材料になります。

- 注意すべき口コミ

- 効果に関する断定的な意見: 「これを飲んだら一発で眠れた!」「全く効果がなかった」といった効果に関する口コミは、あくまで個人の感想であり、万人に当てはまるわけではありません。 サプリの効果には個人差が非常に大きいことを念頭に置き、参考程度に留めましょう。

- 極端に評価が高い、または低いレビュー: やらせや誹謗中傷の可能性もゼロではありません。特定の意見に偏らず、様々な立場のレビューを複数見て、総合的に判断することが大切です。

口コミは、あくまで補助的な情報源として活用し、最終的には「自分の悩みに合った成分か」「安全性は確保されているか」「無理なく続けられるか」という3つの軸で、自分自身が納得できる製品を選ぶことが、後悔しないサプリ選びの結論です。

【2024年版】おすすめの睡眠サプリ10選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、機能性表示食品として届け出られており、実績のあるメーカーから販売されているおすすめの睡眠サプリを10製品紹介します。各製品の機能性関与成分や特徴を比較し、自分に合ったサプリを見つけるための参考にしてください。

※本記事に記載されている価格や商品情報は2024年6月時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

| 製品名 | メーカー名 | 主な機能性関与成分 | 届け出表示(要約) | 形状 |

|---|---|---|---|---|

| グリナ | 味の素 | グリシン | すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質向上、起床時の爽快感をサポート | 粉末 |

| ネルノダ | ハウスウェルネスフーズ | GABA | 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ | ドリンク/粒 |

| DHC グッスミン 睡眠の質を高める | DHC | ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ | カプセル |

| ファンケル 睡眠&疲労感ケア | ファンケル | L-オルニチン一塩酸塩、クロセチン | 睡眠の質を高め、起床時の疲労感を軽減 | 粒 |

| ネナイト | アサヒグループ食品 | L-テアニン | 睡眠の質を高める(起床時の疲労感や眠気を軽減) | 粒 |

| 北の大地の夢しずく | 北の達人コーポレーション | アスパラガス由来抽出物 | 就寝・起床リズムを整え、睡眠の質を高め、起床時の眠気を軽減 | ドリンク |

| 賢者の快眠 睡眠リズムサポート | 大塚製薬 | アスパラガス由来抽出物 | 就寝・起床リズムを整え、睡眠の質を高め、起床時の眠気を軽減 | 粒 |

| レムウェル | キリン | ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ | 粒 |

| スヤリッチ | nanairo | GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上、すっきりとした目覚めをサポート | 粒 |

| FINE GLYCINE | ファイン | グリシン、GABA、L-テアニン | 睡眠の質の改善、一時的な精神的ストレスや疲労感の緩和 | 粉末 |

① グリナ(味の素)

長年のアミノ酸研究をリードする味の素が開発した、グリシンを主成分とする睡眠サポートサプリの草分け的存在です。

機能性関与成分としてグリシンを3,000mg配合。グリシンが体の深部体温を速やかに下げることで、すみやかな入眠と深い眠りをサポートします。寝つきの悪さや、熟睡感のなさに悩む方におすすめです。水に溶かして飲む粉末タイプで、さわやかなグレープフルーツ味も続けやすいポイントです。

(参照:味の素株式会社 公式サイト)

② ネルノダ(ハウスウェルネスフーズ)

カレーや食品で有名なハウスウェルネスフーズが手掛ける、GABAを配合した機能性表示食品です。「ウコンの力」などで培った技術が生かされています。

機能性関与成分としてGABAを100mg配合。睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つことが報告されています。飲みやすいドリンクタイプと、手軽な粒タイプの2種類があり、ライフスタイルに合わせて選べます。特にストレスで眠りが浅いと感じる方に向いています。

(参照:ハウスウェルネスフーズ株式会社 公式サイト)

③ DHC グッスミン 睡眠の質を高める(DHC)

高品質・低価格なサプリメントで知られるDHCの製品です。眠りの「深さ」に特化したラフマ由来成分を配合しているのが特徴です。

機能性関与成分としてラフマ由来ヒペロシドとラフマ由来イソクエルシトリンを各1mgずつ配合。夜中に目が覚めやすい方や、長時間寝ても疲れが取れないと感じる方の、深い睡眠をサポートします。1日1粒目安と手軽で、続けやすい価格も魅力です。

(参照:株式会社ディーエイチシー 公式サイト)

④ ファンケル 睡眠&疲労感ケア(ファンケル)

無添加化粧品・健康食品で信頼の厚いファンケルの製品。睡眠の質だけでなく、起床時の疲労感にもアプローチする独自の組み合わせが特徴です。

機能性関与成分として、L-オルニチン一塩酸塩とクロセチンを配合。オルニチンが質の良い睡眠を、クロセチンが起床時の疲労感を軽減するダブルの働きで、すっきりとした毎日をサポートします。睡眠と疲労の両方に悩みを持つ方におすすめです。

(参照:株式会社ファンケル 公式サイト)

⑤ ネナイト(アサヒグループ食品)

ベビーフードからサプリまで幅広く手掛けるアサヒグループ食品の製品です。リラックス成分として知られるL-テアニンを配合しています。

機能性関与成分としてL-テアニンを200mg配合。起床時の疲労感や眠気を軽減し、睡眠の質を高めることが報告されています。就寝前にリラックスしたい方や、朝の目覚めをすっきりさせたい方に適しています。比較的手に取りやすい価格帯なのもポイントです。

(参照:アサヒグループ食品株式会社 公式サイト)

⑥ 北の大地の夢しずく(北の達人コーポレーション)

ユニークな健康食品を開発・販売する北の達人コーポレーションの製品。アスパラガス由来成分で「朝の目覚め」にアプローチする、特徴的なサプリです。

機能性関与成分としてアスパラガス由来抽出物を配合。就寝・起床リズムを整え、起床時の眠気を軽減する機能が報告されています。夜は眠れているはずなのに朝がつらい、という方に特におすすめです。飲みやすいグレープフルーツ風味のドリンクタイプです。

(参照:株式会社北の達人コーポレーション 公式サイト)

⑦ 賢者の快眠 睡眠リズムサポート(大塚製薬)

「ポカリスエット」や「カロリーメイト」で知られる大塚製薬の製品。こちらもアスパラガス由来抽出物を採用し、科学的根拠に基づいた製品開発が特徴です。

機能性関与成分のアスパラガス由来抽出物が、乱れがちな睡眠と覚醒のリズムを整え、すっきりした目覚めをサポートします。持ち運びに便利な粒タイプで、いつでも手軽に摂取できるのがメリット。不規則な生活で体内時計が乱れがちな方に向いています。

(参照:大塚製薬株式会社 公式サイト)

⑧ レムウェル(キリン)

飲料メーカーのキリンが、長年の研究を活かして開発したサプリメントです。「眠りの深さ」にアプローチするラフマ由来成分を配合しています。

機能性関与成分としてラフマ由来ヒペロシドとラフマ由来イソクエルシトリンを各1mg配合。睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立ちます。キリン独自の製法で、飲みやすさにもこだわっています。中途覚醒に悩み、ぐっすりとした眠りを求める方におすすめです。

(参照:キリンホールディングス株式会社 公式サイト)

⑨ スヤリッチ(nanairo)

比較的新しいブランドながら、複数の機能性関与成分を組み合わせたリッチな配合で注目を集めています。

GABAとラフマ由来ヒペロシド・イソクエルシトリンの2つの機能性関与成分をダブルで配合。「睡眠の質(眠りの深さ)の向上」と「すっきりとした目覚め」の両方をサポートします。ストレスと眠りの浅さ、両方の悩みを抱える方に適した欲張りな処方です。

(参照:nanairo 公式サイト)

⑩ FINE GLYCINE(ファイン)

40年以上の歴史を持つ健康食品メーカー、ファインの製品です。グリシン、GABA、L-テアニンの3つの人気成分を配合したオールインワンタイプです。

機能性関与成分としてグリシンを主軸に、GABAとL-テアニンも加えることで、入眠、リラックス、ストレス緩和と多角的にアプローチします。どの成分から試せばよいか分からない、という方の入門編としてもおすすめです。飲みやすい白ぶどう風味の粉末タイプです。

(参照:株式会社ファイン 公式サイト)

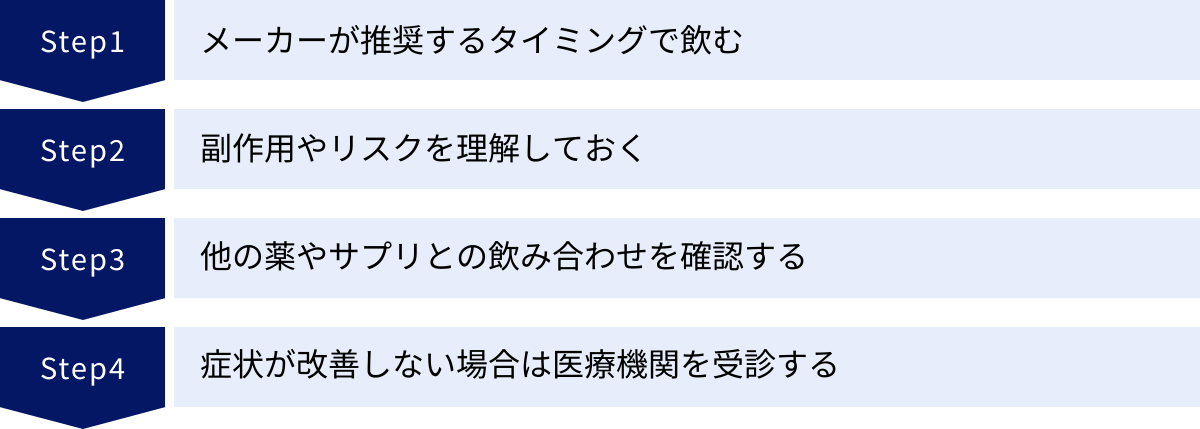

睡眠サプリの効果的な飲み方と注意点

自分に合った睡眠サプリを見つけたら、次はその効果を最大限に引き出し、安全に利用するためのポイントを押さえることが重要です。正しい飲み方を守り、注意点を理解しておくことで、安心して継続することができます。

メーカーが推奨するタイミングで飲む

睡眠サプリは食品ですが、含まれる成分が最も効果的に働くタイミングを考慮して、メーカーは推奨する摂取タイミングを設定しています。

- 就寝30分〜1時間前: グリシンやGABA、L-テアニンなど、入眠やリラックスをサポートする成分を含むサプリの多くは、このタイミングが推奨されます。成分が体に吸収され、眠りにつく準備が整う頃に働き始めることを狙っています。

- 夕食後: 一部のサプリでは、食後の摂取が推奨される場合があります。これは、食事と一緒に摂ることで吸収が良くなったり、胃腸への負担を軽減したりする目的があります。

- タイミングを問わない: 1日のうち、いつでも好きなタイミングで良いとされる製品もあります。

自己判断で飲むタイミングを変えたり、量を増やしたりするのは避けましょう。 製品のパッケージや公式サイトには、必ず「1日の摂取目安量」と「お召し上がり方」が記載されています。メーカーの指示に従うことが、効果と安全性を両立させるための基本です。 飲み忘れたからといって、翌日に倍の量を飲むといったこともしてはいけません。毎日の習慣として、決まった時間に飲むことを心がけましょう。

副作用やリスクを理解しておく

睡眠サプリは医薬品ではないため、睡眠薬に見られるような重篤な副作用(記憶障害、依存性など)の心配は基本的にありません。しかし、「食品だから絶対に安全」というわけではないことを理解しておく必要があります。

- 体質に合わない可能性: どんな食品にもアレルギーの可能性があるように、サプリの成分が体質に合わず、アレルギー反応(発疹、かゆみなど)や、胃腸の不快感(腹痛、下痢など)を引き起こすことがあります。初めて飲む際は、少量から試してみるのも一つの方法です。体に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、必要であれば医師に相談してください。

- 過剰摂取のリスク: 「早く効果を出したい」という思いから、推奨量を超えて摂取することは絶対にやめましょう。成分によっては、過剰に摂取することで健康を害する可能性があります。例えば、GABAは過剰摂取により胃の不快感や眠気を引き起こす可能性が指摘されています。「たくさん飲めば、より効く」という考えは間違いです。

- 眠気を催す可能性: 睡眠の質を高めることを目的としているため、当然ながら日中の活動中に眠気を感じることがあります。特に、車の運転や危険な機械の操作などを行う前には、摂取を控えるべきです。製品の注意書きにも必ず記載されているので、必ず確認しましょう。

他の薬やサプリとの飲み合わせを確認する

すでに何らかの病気の治療で医薬品を服用している方や、他のサプリメントを摂取している方は、飲み合わせに注意が必要です。

成分によっては、薬の効果を強めたり弱めたりする相互作用を起こす可能性があります。例えば、血圧を下げる薬を服用している方が、同じく血圧降下作用が報告されているGABAを摂取すると、血圧が下がりすぎてしまう危険性があります。また、抗うつ薬など精神に作用する薬を服用している場合も、慎重な判断が必要です。

現在、医薬品を服用中の方や、治療中の病気がある方は、睡眠サプリを摂取する前に、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。 その際には、使用を検討しているサプリのパッケージや成分表を持参すると、より正確なアドバイスが受けられます。安全を最優先し、専門家の意見を仰ぐことが非常に重要です。

症状が改善しない場合は医療機関を受診する

睡眠サプリは、あくまで日常生活における睡眠の悩みをサポートするための「食品」です。

- サプリを数ヶ月試しても、睡眠の悩みが全く改善しない

- 日中の激しい眠気で、仕事や学業に深刻な支障が出ている

- いびきがひどく、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された

- 寝ている間に脚がむずむずして眠れない(むずむず脚症候群の疑い)

- 気分の落ち込みが激しく、何もやる気が起きない(うつ病の疑い)

上記のような症状が見られる場合、その背後には「睡眠時無呼吸症候群」や「うつ病」といった、専門的な治療が必要な病気が隠れている可能性があります。

このような状態でサプリだけに頼り続けることは、根本的な原因の発見を遅らせ、症状を悪化させてしまう危険性があります。サプリは万能薬ではありません。 改善が見られない、あるいは症状が重いと感じる場合は、自己判断を続けずに、勇気を出して「睡眠外来」や「心療内科」などの医療機関を受診しましょう。専門医による適切な診断と治療を受けることが、真の解決への近道です。

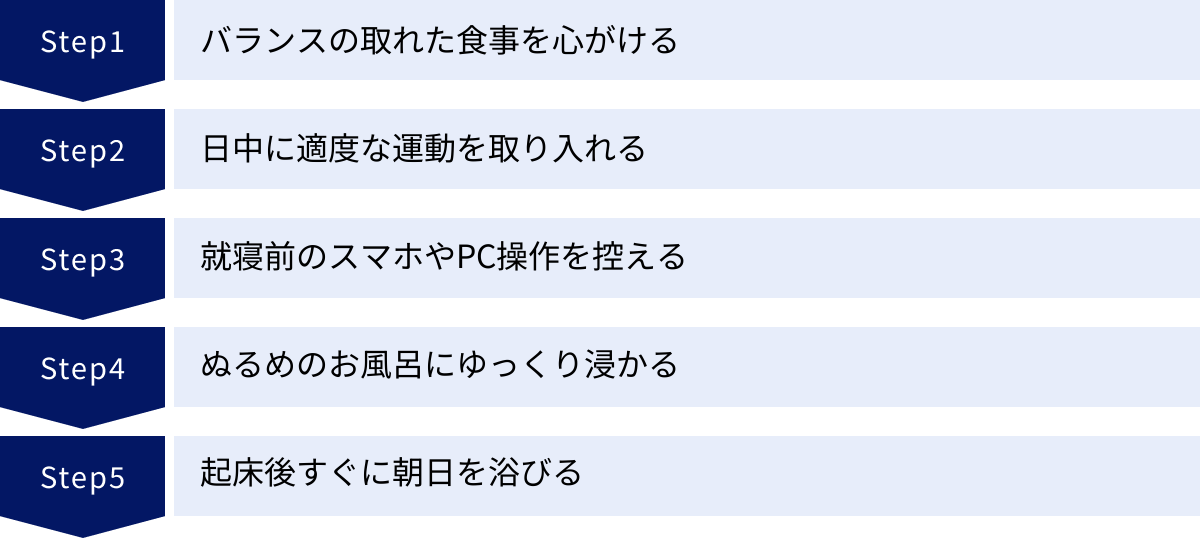

サプリと併用したい!睡眠の質を上げる生活習慣

睡眠サプリは強力なサポーターですが、その効果を最大限に引き出すためには、土台となる生活習慣を整えることが不可欠です。サプリだけに頼るのではなく、日々の暮らしの中に質の良い睡眠を育む習慣を取り入れることで、相乗効果が期待できます。ここでは、今日から始められる5つの生活習慣を紹介します。

バランスの取れた食事を心がける

私たちの体は、食べたもので作られています。睡眠に関わるホルモンや神経伝達物質も、日々の食事から摂取する栄養素が元になっています。

- トリプトファンを意識する: 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる「トリプトファン」は、体内で作れない必須アミノ酸です。牛乳、チーズ、ヨーグルトといった乳製品、豆腐や納豆などの大豆製品、バナナ、ナッツ類に多く含まれています。夕食にこれらの食品を意識的に取り入れるのがおすすめです。

- ビタミンB6を一緒に: トリプトファンからメラトニンが生成される過程では、ビタミンB6が必要です。カツオ、マグロ、サケなどの魚類、鶏肉、レバー、バナナなどに豊富に含まれています。トリプトファンを含む食品と組み合わせて摂るようにしましょう。

- GABAやカルシウムも: 神経の興奮を鎮めるGABAはトマトや発酵食品に、同じく神経の安定に関わるカルシウムは乳製品や小魚、緑黄色野菜に多く含まれています。

逆に、就寝前のカフェインやアルコール、消化に悪い脂っこい食事は、睡眠の質を著しく低下させるため、控えるのが賢明です。

日中に適度な運動を取り入れる

日中の適度な運動は、夜の快眠に繋がる最も効果的な習慣の一つです。運動には、主に2つの効果があります。

- 深部体温のメリハリを作る: 運動によって一時的に深部体温が上昇すると、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなります。この体温の急降下が、強い眠気を誘います。

- 心地よい疲労感とストレス解消: 適度な運動は、心身に心地よい疲労感を与え、寝つきを良くします。また、体を動かすことで気分転換になり、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑える効果も期待できます。

ウォーキングやジョギング、ヨガ、水泳などの有酸素運動を、夕方から就寝の3時間前くらいまでに行うのが最も効果的とされています。激しい運動はかえって交感神経を興奮させてしまうため、少し汗ばむ程度の「心地よい」と感じる運動を、毎日20〜30分でも続けることが大切です。

就寝前のスマホやPC操作を控える

多くの人がやってしまいがちな、寝る直前までのスマートフォンやPCの操作。これは、質の高い睡眠にとって最大の敵の一つです。

スマートフォンやPCの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の短い光です。 夜にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

また、SNSやニュース、ゲームなどの刺激的な情報は、脳を興奮・覚醒させてしまい、リラックスモードへの切り替えを妨げます。理想は、就寝の1〜2時間前にはすべてのデジタルデバイスの電源をオフにすることです。 その時間は、読書をしたり、穏やかな音楽を聴いたり、ストレッチをしたりと、心と体を落ち着かせるリラックスタイムに充てましょう。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

シャワーだけで済ませてしまうのはもったいない。就寝前の入浴は、快眠のための重要な儀式です。

ポイントは、「ぬるめのお湯に、ゆっくり浸かる」こと。 具体的には、38〜40℃程度の熱すぎないお湯に、15〜20分ほど時間をかけて浸かるのがおすすめです。

これにより、以下の2つの効果が得られます。

- リラックス効果: ぬるめのお湯は副交感神経を優位にし、心身の緊張をほぐしてくれます。

- 深部体温のコントロール: 入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に放熱されて急降下します。この体温低下が、スムーズな入眠を強力にサポートします。

熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、逆効果になるので注意が必要です。入浴は、就寝の90分前くらいに済ませておくと、ちょうど良いタイミングで眠気が訪れます。

起床後すぐに朝日を浴びる

質の高い睡眠は、夜だけでなく「朝」から始まっています。私たちの体には、約25時間周期の体内時計が備わっていますが、これを地球の24時間周期にリセットする役割を果たすのが「朝日」です。

朝起きてすぐにカーテンを開け、太陽の光を15分以上浴びることで、乱れた体内時計がリセットされます。すると、脳内でセロトニンの分泌が活発になり、その約14〜16時間後にメラトニンの分泌が始まるようにタイマーがセットされます。

つまり、朝に光を浴びることが、夜の自然な眠りを予約することに繋がるのです。この習慣は、夜型の生活を朝型に切り替えたい方にも非常に効果的です。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりはるかに強いので、ベランダに出たり、窓際で過ごしたりするだけでも効果があります。

これらの生活習慣は、一つひとつは些細なことかもしれませんが、組み合わせることで睡眠の質を根本から改善する大きな力となります。 サプリを「プラスアルファ」の助けとして活用しつつ、まずはできることから生活を見直してみましょう。

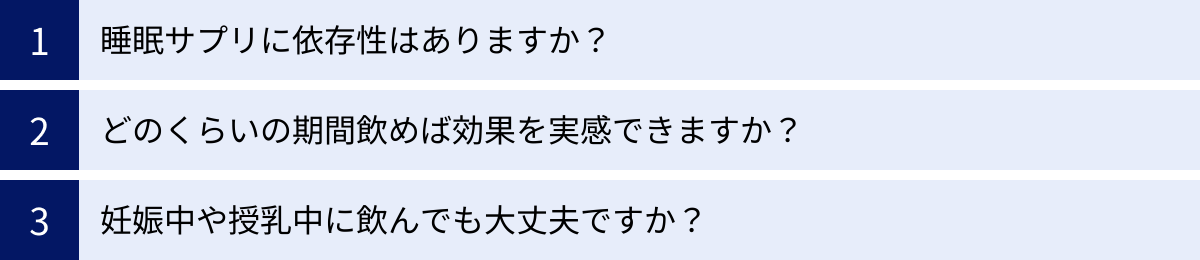

睡眠サプリに関するよくある質問

ここでは、睡眠サプリを検討している方や、すでに利用している方から寄せられることの多い質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

睡眠サプリに依存性はありますか?

結論から言うと、医薬品の睡眠薬に見られるような身体的な「依存性」は、食品である睡眠サプリには基本的にありません。

睡眠薬の依存性は、薬が脳の特定の受容体に作用し、長期間使用することで体がその状態に慣れてしまい、薬なしではいられなくなる(耐性・離脱症状)というメカニズムで起こります。睡眠サプリの成分は、このような直接的かつ強力な作用を持たないため、身体的な依存を引き起こすリスクは極めて低いと考えられています。

ただし、「心理的な依存」の可能性は考慮する必要があります。これは、「このサプリを飲まないと眠れないのではないか」という思い込みや不安から、サプリを手放せなくなる状態のことです。これは特定のサプリに限らず、あらゆる健康習慣やアイテムで起こりうる現象です。

大切なのは、サプリを「お守り」や「魔法の薬」と捉えるのではなく、あくまで「睡眠の質を高めるためのサポート役」と正しく位置づけることです。 生活習慣の改善を基本とし、サプリはその補助として活用する意識を持つことで、健全な付き合い方ができるでしょう。

どのくらいの期間飲めば効果を実感できますか?

これには個人差が大きく、「〇週間で必ず効く」と断言することはできません。 しかし、一般的な目安として、多くのメーカーは1ヶ月から3ヶ月程度の継続的な摂取を推奨しています。

睡眠サプリは、医薬品のように即効性があるものではなく、穏やかに体質を整え、睡眠の質をサポートするものです。成分が体になじみ、乱れた体内リズムやバランスが少しずつ改善されていくには、ある程度の時間が必要です。

- 早い方の場合: 飲み始めて1〜2週間で「寝つきが良くなったかも」「朝の目覚めが違う気がする」といった変化を感じ始めることがあります。

- 一般的な場合: 1ヶ月ほど継続して、なんとなく睡眠の質が向上してきたと感じるケースが多いようです。

- 時間がかかる場合: 3ヶ月ほど続けてみて、ようやく効果を実感する方もいます。

重要なのは、少なくとも1ヶ月は焦らずに続けてみることです。 数日や1週間で効果が出ないからといって諦めてしまうのは早計です。もし3ヶ月以上続けても全く変化を感じられない場合は、そのサプリが自分の体質や悩みに合っていないか、あるいは前述のように他の原因が隠れている可能性も考えられます。その際は、別の成分を試したり、医療機関への相談を検討したりするのが良いでしょう。

妊娠中や授乳中に飲んでも大丈夫ですか?

妊娠中や授乳中は、非常にデリケートな時期であり、自己判断で睡眠サプリを摂取することは絶対に避けるべきです。

多くの睡眠サプリのパッケージや公式サイトには、「妊娠・授乳中の方、小児はご利用をお控えください」といった主旨の注意書きが記載されています。これは、胎児や乳児に対する成分の安全性が十分に確認されていないためです。

サプリに含まれる成分は、たとえ天然由来のものであっても、母体を通じて胎児に影響を与えたり、母乳に移行したりする可能性があります。大人にとっては安全な成分や摂取量でも、発達途中の赤ちゃんにとっては未知のリスクを伴うことがあります。

睡眠不足や不眠は、妊娠中や授乳中の女性にとって非常につらい悩みですが、まずはサプリに頼るのではなく、生活習慣の見直しや、安全なリラックス法(アロマなど、これも要相談)を試すことが先決です。

どうしてもサプリメントを利用したい場合は、必ず事前にかかりつけの産婦人科医や小児科医に相談してください。 「この製品を飲んでも大丈夫ですか?」と、製品そのものを持参して確認を仰ぎましょう。専門家の指導のもと、安全を最優先に行動することが何よりも大切です。

まとめ

この記事では、睡眠サプリの効果や成分、正しい選び方から効果的な飲み方、注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 睡眠サプリは「食品」、睡眠薬は「医薬品」である: 睡眠サプリは、治療を目的とした医薬品とは異なり、あくまで睡眠の質をサポートする食品です。穏やかな作用で副作用のリスクは低いですが、即効性は期待できません。

- 「効果なし」には理由がある: 効果を感じられない場合、①医薬品のような即効性を期待している、②自分の悩みに合った成分を選べていない、③継続して飲んでいない、という3つの理由が考えられます。

- 自分の悩みに合った「機能性関与成分」を選ぶことが最重要: ストレスには「GABA」「L-テアニン」、寝つきの悪さには「グリシン」、眠りの浅さには「ラフマ由来成分」など、悩みの原因に応じて適切な成分を選ぶことが成功の鍵です。

- 安全性と続けやすさも大切な選択基準: 信頼性の高い「機能性表示食品」や「GMP認定工場製造」の製品を選び、毎日無理なく続けられる形状や価格のものを選択しましょう。

- サプリだけに頼らず、生活習慣の改善と併用する: バランスの取れた食事、適度な運動、就寝前のスマホ断ちなど、質の良い睡眠を育む生活習慣を土台とすることで、サプリの効果は最大化されます。

- 不安な点や症状の改善が見られない場合は専門家へ: 薬との飲み合わせや妊娠・授乳中の摂取については必ず医師・薬剤師に相談し、不眠が続く場合は医療機関の受診を検討しましょう。

睡眠の悩みは、日中の活動意欲や気力、さらには人生の質そのものに大きく影響します。睡眠サプリは、そうした悩みを抱える現代人にとって、正しく理解し、賢く活用すれば、非常に心強い味方となってくれる存在です。

まずはご自身の睡眠の悩みをじっくりと見つめ直し、この記事で紹介した知識を参考に、最適なパートナーとなるサプリを見つけてみてください。 そして、生活習慣の改善とともに、すっきりと快適な毎日を取り戻すための一歩を踏み出してみましょう。